2019年07月の記事

全47件 (47件中 1-47件目)

1

-

徘徊日記 2019年 「清水が丘から星陵台へ」

「清水が丘から星陵台へ」 徘徊日記 2019年 舞子あたり 目に余る怠惰、太りすぎ、カスミ目、ひざ痛、弱いタイガース!これが、最近の悩み。 座っていてもしようがないので、ちょっと徘徊復活。自宅を出て10分。隣の公団住宅の駐車場からの神陵台の眺め。 そこから南へ。神明自動車道路の地下道をくぐって清水が丘。 「この地下道は新発見やな。なかなかおもろいやん」清水ヶ丘側は路地になってる。初めて来た。 ここから舞子墓苑を横に見て星陵台まで坂道をえっちらおっちら。たどり着いたのがアグロガーデン。ここまでで、約30分。 「なんや、大したことないやん。」 汗だくで、思いっきり、負け惜しみ。もっとも屋上の眺めはなかなか。目の前が多聞南小学校。さっき歩いてきたところ。その向こうが4丁目。「よっしゃ、今日はこれくらいでこらえたろか。明日は五色塚行ってみよか?」「ああ、そうや、鈴虫のえさ買って帰らな。」ボタン押してね!

2019.07.31

コメント(0)

-

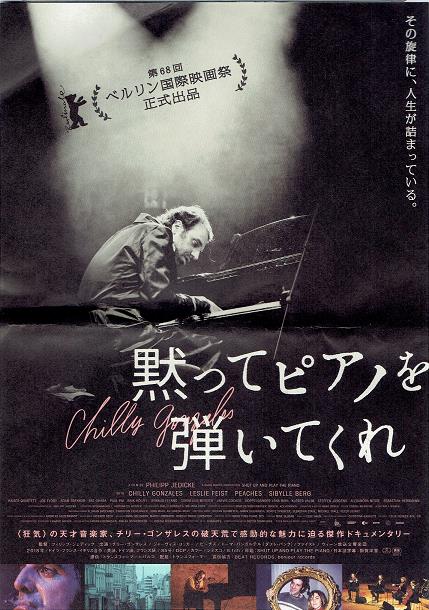

フィリップ・ジェディック 「黙ってピアノを弾いてくれ」( SHUT UP AND PLAY THE PIANO) シネリーブル神戸no21

フィリップ・ジェディック 「黙ってピアノを弾いてくれ SHUT UP AND PLAY THE PIANO」シネ・リーブル神戸 なんとなくチラシを見ていて気になっって映画館にやってきました。名前も音楽も知りません。「チリー・ゴンザレスって誰やねん?ピアニストか? 『SHUT UP AND PLAY THE PIANO』ってどういうことやねん?」 画面が暗くなって、やたらしゃべる男が登場しました。ピアニストなのか、向こうのお笑いパフォーマー、まあ、今の日本人の使い方おかしいと思うのですが、「芸人」さんなのかな?そう思いながら、見ているのですが、ことばが多すぎます。字幕を見ているのに疲れて、うとうとしてしまいました。 目覚めるとさっきの男がピアノ相手に格闘していました。格闘のパターンが何通りかあるようです。髭面も、目つきも、なんだか疲れているように見えます。 「何を思い込んどんねやろ?ちょっとやばいんかな?」 一人で、弾いています。悪くないです。ナイーブで、こういうのセンシティブっていうのかもしれませんね。 誰か相手にやっています。掛け合いというのでしょうか、これはうまいと思いました。ぼくの耳と目でも音楽が楽しいのです。 フルオーケストラ相手に指一本で始めたと思うと、山下洋輔に肘打ちというのがありましたが、この男は平手打ちというか、手のひら全面うち奏法で頑張っています。とうとう、ピアノの上で寝ころんでしまいました。オーケストラのバイオリンだか、ビオラだかの女性が演奏しながら笑っています。でも、バカにしている笑いかたではないんでしょうね、楽しそうです。こういうの、どっちかというと好きなぼくは「いいぞ、やれ!やれ!」という気分です。 ピアノの横にマイクがあります。で、やたらしゃべるのです。「ラップっていうんかな、これ。それにしても、音楽としゃべりが妙に釣り合っとるな。しゃべっとることは、全く釣り合っていへんのに。さっきの掛け合いも、相手に釣り合うんねんな。不思議やな?耳がええちゅうことかな?」 SHUT UPの意味がようやく解り始めた気がします。 「しゃべらな気がすまんのや。みんな、それ聞きに来てるんや。ただのクラッシクのコンサートちゃうな。けど、音楽やな、確かに。なんか、すごいな。」 音楽は、好きずきなので、誰もが、とは思いません。しかし、ぼく自身は、すっかり目も覚めて、かなり気に入っているのが自分でわかります。ノセられてるということなのでしょね。 最後は客席に、文字通り身を投げ出してしまうパフォーマンスでした。客席でひと暴れして、ステージに戻って、なるほど!そうくるか、という下ネタで、オチを一発かまして映画は終わりました。 外に出ると、秋の夕暮れでした。信号機の赤が青に変わるのがくっきり見える気がします。空気が冷たくて、透き通り始めています。「チリー・ゴンザレスか、ちゃんと名前覚えて帰ろ。」 帰ってきて公式サイトを確認しました。「これは狂気の沙汰やないで、此の世で正気貫いたら普通こうなるんやで」 こんなことを作家の町田康が書いていて、わが意を得たりの気分になりましたが、考えてみれば、まあ、ちゃんとノセられて帰って来ただけですね。「まあ、あんたもそういうところあるからね。ああ、そうか、現代の小説家でいえば、町田康やんか、あの人。」 それにしても、ぼくの中では、音楽の新しいジャンル発見でした。まあ、知らないことの方がずっと多いわけですからいちいち感動していては身がもたないのかもしれませんが、これは得しました。 「黙ってピアノを弾いてくれ SHUT UP AND PLAY THE PIANO」 監督 フィリップ・ジェディック Philipp Jedicke 出演 チリー・ゴンザレス Chilly Gonzales / ジャーヴィス・コッカー / ピーチズ / トーマ・バンガルテル(ダフト・パンク)2018・10・29・シネリーブルno21にほんブログ村

2019.07.31

コメント(0)

-

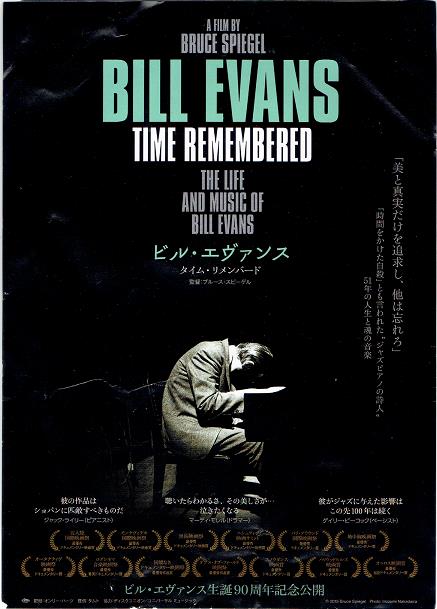

ブルース・スピーゲル「ビル・エヴァンス タイム・リメンバード」神戸アートヴィレッジ・センタ―no1

ブルース・スピーゲル「ビル・エヴァンス タイム・リメンバード」 神戸アートヴィレッジ・センタ―ビル・エバンスの直角に曲げられた肘。いかがですか、「Bill Evans/Time Remembered」のチラシです。部屋の壁に貼りたくなる写真ですね。 ジャズを語るほど知ってるわけじゃないし、ビル・エバンスだって聞きやすいから聞いてたんですね。こだわって集めたりしたわけではありません。 その割には、初期からずっーと、CDとか、レコードとか、iTunesとかでそろっています。最近ではユーチューブなんていうメディアもあります。鳴りっぱなしになっている部屋の小さなスピーカーから「Waltz for Debby」とか「枯葉」とか聞こえてくると、ちょっと手が止まります。 神戸アートヴィレッジセンターの映画用のホールは100席足らずの小さなホールです。座席も今風のものではなく、座り心地がいいとは、ちょっと言えないですが、音響が穏やかで、こういう音楽映画を見ると落ち着きますね。以前、グレン・グールドのドキュメンタリーもここで見た記憶がありますが、ピッタリでした。 映画は少年時代のビル・エバンスから始まりますが、マイルス・デイビスの「カインド・オブ・ブルー」が流れてきたあたりから、眼も耳もくぎ付けでした。コルトレーンが吹いている横でビル・エバンスが弾いています。 昔、三宮に「ピサ」とか「トリオ」とか、阪急の今津線の沿線に住んでいたころは西宮北口の「Duo」とか、よく行くジャズ喫茶がありました。ぼくの時代には、たいていすいていました。一人で本を読みながら、一時間も二時間も座っていました。そういうことが、頭の中に湧き上がってきます。40年前の話です。映画は次から次へと記憶を引っ張り出してきます。ジム・ホールがビル。エバンスのことを語っていて、セッションの映像と音楽が流れてきます。ギターとピアノが語り合っているみたいに聞こえます。確か、水の女という感じの印象的なジャケットがありましたね。 あとは、哀しいことばかりです。薬物中毒にしろ、女性との出会い方、兄や家族との関係、見ていて痛々しいことばかりです。あたかも自殺であるかのような、突然の死がやってきて映画は終わりました。 見終わって、しばらく立ちあがれませんでした。結ばれた口元、表情を見せないサングラス、一人でピアノにかぶさっていくあの背中。 「一人ぼっちのビル」 そういう、ミーハーなイメージでしか言えないのが恥ずかしいのですが、ただ、彼の音楽がぼくの中で何故ずっと忘れられないのかが、よくわかった気がしました。 監督 ブルース・スピーゲルBruce Spiegel キャスト ポール・モチアン ジャック・ディジョネット ジョー・ラバーベラ チャック・イスラエルズ ゲイリー・ピーコック マーク・ジョンソン トニー・ベネット ジム・ホール ジョン・ヘンドリックス 原題「Bill Evans/Time Remembered」 2015年 アメリカ 上映時間 84分 2019・07・19・アートヴィレッジ(no1)ボタン押してね!ボタン押してね!Bill Evans/Jim Hall ビルエバンス/ジムホール / Undercurrent (180グラム重量盤レコード / DOL) 【LP】これですネ。ジャケットだけ覚えていました。

2019.07.30

コメント(0)

-

週刊 読書案内 和田茂樹編「漱石・子規往復書簡」岩波文庫

和田茂樹編「漱石・子規往復書簡」岩波文庫 ぼくが時々お邪魔する「女の園」の図書館には「岩波文庫」とか「岩波現代文庫」が、きちんとそろっています。時々棚の前に立つと、何だかわくわくします。若いときから、この文庫は、マジに教養でした。 もっとも、ぼくにとって岩波文庫は図書館で借りる本ではなくて、なけなしの小遣いで買う本でした。今でも、新刊書の本屋さんに行くと棚を探します。ところが、例えば神戸では、これをきちんとそろえている本屋は多分、マア、岩波の本は買取なので仕方がない面もありますが、サンパルのジュンク堂だけなのではないでしょうか。 もっとも、いまどき岩波文庫なんて読んでる人は珍しいのかもしれません。女子大の棚がすっきり、何の乱れもない風情なのも、当然といえば当然なのでしょうかね。 とは言うものの、この文庫はなかなか捨てがたいですね。たとえば「夏目漱石」を読もうと思うと、この文庫でたいてい読むことが出来切ると思います。 高校の教科書にも、その一部が載っている「こころ」とか「それから」とかの、有名な作品だけでなく、親友正岡子規との手紙のやりとりを全部集めた「漱石・子規 往復書簡集」とか「漱石俳句集」まであります。 で、今日「案内」しようと持ち出だしてきたのは和田茂樹編「漱石・子規往復書簡」岩波文庫です。 こんな本は大学の日本文学科にでも行って、漱石の研究をする人が読めばいいなんて考える人が多いだろうとは思うのですが、じつは高校生とか、ちょっとした漱石好きの人が読めば、ちょっとお得な、イイ本のようにぼくは思うのです。 なにせ手紙のやり取りですから、最初は、少々、読みづらい面もあると思うのですが、読み続けてゆくと漱石も子規もただの人であったことがわかります。それが、うれしくもあり、哀しくもあるというわけです。。「明治34年11月6日(水)子規・正岡常規より在ロンドン漱石へ 僕ハモーダメニナッテシマッタ、毎日ワケモ無ク号泣シテ居ルヨウナ次第ダ、ソレダカラ新聞雑誌ヘモ少シモ書カヌ。手紙ハ一切廃止。ソレダカラ御無沙汰シテスマヌ。今夜ハフト思イツイテ特別ニ手紙ヲカク。イツカヨコシテクレタ君ノ手紙ハ非常ニ面白カッタ。近頃僕ヲ喜バセタ物ノ随一ダ。僕ガ昔カラ西洋ヲ見タガッテ居タノハ君モ知ッテルダロー ―中略― 僕ハトテモ君ニ再会スルコトハ出来ヌト思ウ。万一出来タトシテモソノ時ハ話モ出来ナクナッテイルダロー。実ハ僕ハ生キテイルノガクルシイノダ。僕ノ日記ニハ「古白曰来(古白曰く、来たれり)」ノ四字ガ特書シテアル処ガアル。 書キタキコトハ多イガ苦シイカラ許シテクレ玉エ。 明治三十四年十一月六日 燈下ニ書ス。 東京 子規拝 倫敦ニテ 漱石兄(註 古白とは、先年自殺した、二人の共通の友人、藤野古白のこと。) この手紙を書いた正岡子規という人が短歌・俳句の革新という近代日本文学史に残る歌人で、相手がロンドン留学中の漱石・夏目金之助です。 正岡子規はこの手紙の十ヶ月後の明治三十五年九月十九日、糸瓜咲いて痰のつまりし仏かな と詠んで、永眠しました。享年35歳でした。彼の命日は「糸瓜忌」、「獺祭忌」とも呼ばれています。今、思えば、若い、あまりにも若いですね。 この句は、彼が社員だった「日本」という新聞に載ったらしいのですが、「絶筆三句」と呼ばれています。残りがこの二句。痰一斗糸瓜の水も間に合わず をとヽひのへちまの水も取らざりき 漱石が倫敦で、子規の訃報を聞いて詠んだのが次の句です。 倫敦にて子規の訃を聞きて 筒袖や 秋の棺に したがわず 手向くべき 線香もなくて 暮れの秋 霧黄なる 市に動くや 影法師 きりぎりすの 昔を忍び 帰るべし 招かざる 薄(すすき)に帰り 来る人ぞ 何とも言いようがない哀しい句がならんでいますね。ちなみに「きりぎりす」は、野原で野球に戯れていた子規の若かりし日の風情の表現と取るのが、一般のようです。 二人は明治と同い年の同級生です。話が、横にそれたっきりですが、こういう事もこの岩波文庫でみんなわかるといいたかったわけです。 どうぞ手に取ってみてください。ただ、子規の辞世の句は、「病床六尺」(岩波文庫)には載ってないようです。 ちなみに、正岡子規は本名「常規」、通称「升(のぼる)」、号が「子規」です。獺祭書屋主人とも名乗りました。また、漱石の命日は1916年、大正5年12月9日です。こちらは「漱石忌」と呼ばれているようですね。 岩波文庫についておすすめを書くつもりが横道にそれました。あしからず、ご容赦ください。(S)追記2019・07・31 伊集院静「ノボさん(上・下)」(講談社文庫)は、正岡子規の伝記小説といっていいと思いますが、出色の出来栄えです。彼の世話を、献身的に続けて、最後を看取った母「八重」と妹「律」を描いたところがこの作品の肝でした。 八重が子規の臨終の場で発する、最後のセリフは、ここには書きませんが、今思い浮かべても涙が出ます。 この母と妹あっての、子規だったことを、つくづくと感じさせられました。気に留められた方はどうぞ、お読みください。 ボタン押してね!にほんブログ村病牀六尺改版 (岩波文庫) [ 正岡子規 ]【中古】仰臥漫録 / 正岡子規【中古】ノボさん 小説正岡子規と夏目漱石 上 /講談社/伊集院静 (文庫)これは、ホント面白い。【中古】 ノボさん(下巻) 小説 正岡子規と夏目漱石 講談社文庫/伊集院静(著者) 【中古】afb

2019.07.29

コメント(0)

-

徘徊日記 2018年7月19日(木) 旧友再会 ピントが合わない「真夏の夜の夢」 梅田界隈

旧友再会 ピントが合わない「真夏の夜の夢」 徘徊日記2018年7月19日(木) 梅田界隈 二年ぶりの友人と、もう一人の友人夫婦と、4人、梅田で会った。夕暮れ時の梅田の歩道橋。何年ぶりだろう、登った。景色が一変していて眩暈がした。「阪急」も「大阪駅」も、よそよそしいもんだ。「こっ、ここはどこやねん?!」「おおっ、「そねざきけいさつ」や。」「なつかしいなあ。かわっとらんやないか。」『ええヤツやなあ、あんた。』といいそうになったけど、いわんかった。 新しい駅の待ち合わせ場所で再会を果たした。 お友達と一緒に紀伊國屋の裏を茶屋町にほうへ徘徊、いや、目的地に向かって歩いているときはええ感じやった。「ああ、そうや、ここに映画館あったよな。」「今も、向こうの方にあるで」 会話に余裕がでる。友達はええもんや。数時間の歓談。 別れて、一人になって、同じところにも、もう一度戻って。どうしてもと、写真を撮った。しっかり撮ったつもりだったけれど、どれもピントがずれていた。 「このデジカメ、酔っぱらってんのんかな?」 あかん、こんなところでボー然としていると、徘徊+行き倒れ老人になってしまう。あせって、阪神電車に駆け込むと、連戦連敗、行き倒れているトラがいた。 ヤレヤレ‥‥真夏の悪い夢や。 2018/07/19追記2019・07・14ちょうど一年ほど前の徘徊。つい先日、一人で梅田界隈、徘徊してきました。それはちょっとお待ちください。「えっ、だれも待ってへん!」て?「まあ、そう、いわんと。」 ほんとに弱い虎やった。しかし、今年も苦戦やなあ。監督、胃潰瘍で倒れんといてや。にほんブログ村

2019.07.28

コメント(0)

-

徘徊日記 2019年7月20日(土) 「ドリスくん、しっかりしてね!」

「ドリスくん、しっかりしてね!」 徘徊日記 2019年7月20日(土) 甲子園あたり 久々ですね、甲子園! 今日はヤサイクン一族とご一緒で、神戸地区「ゆかいな仲間」全員集合!ですね。三塁側アルプス席ですね。見晴らしがよくて楽しいですね。相手は最下位ヤクルトスワローズですね。もっとも、タイガースはケツから二番目なので、言ってしまえば最下位争いなんですね。トホホホ・・・ まあ、今年はこの人。早速「うちわ」なんか買ってますね。 ウメノくんですね。バッターボックスで、バッターしてますね。バットにボールが当たりませんね。最近いつものことになってきましたね。 おお、外野では遊んでる人がいますね。この人、ぼくは好きですね。写真のピントが合ってませんね。バレンティン君ですね。この人と山田君が、タイガースなら楽しいでしょうね。ないものねだりですね。 おお、ついにリードして九回ですね。ドリスくんが出てきましたね。全く信用できませんね。ヤッパリでしたね。 奇跡が起こりましたね。北条君やりましたね。ベンチでする事がないからって、植田君とじゃれ合ってる姿は好きですが、今日はグランドでカッコよかったですね。近本君も根性見せましたね。 甲子園でサヨナラゲーム! 実際、体験すると気持ちがいいですね。\(^o^)/三唱してしまいましたね。写真は撮り忘れましたね。 ここから連勝を続けて・・・、やっぱり夢でしたね。 ベイスターズにつづけて負けてどうすんねん! 2019・07・20甲子園観戦記(2019・07・25記)ボタン押してね!三省堂国語辞典 第七版 阪神タイガース仕様 [ 見坊 豪紀 ]楽天で購入

2019.07.28

コメント(0)

-

徘徊日記 2018年7月20日(木) 「夢野の皆さん、あの高校ですよ!」

「夢野の皆さん、あの高校ですよ!」 徘徊日記 2018年7月20日(木) 長田区房王寺町あたり 市営地下鉄上沢駅の、少し北、房王寺橋を渡って北に向かって登ってゆくと、昔の職場です。 市住の裏のわき道から、斜めに上っていくと、昔、運動部の部室があったあたりにたどり着きます。そこから、塀沿いによたよた歩くと、グランドの裏門にたどり着きました。金網越しに中をのぞきました。 神戸の地震のあと、建て直されていて、勤めていたころとは風景が変わってしまっています。懐かしいような、知らないところに来たような妙な気分です。 「あんな体育館、知らんし!?」 第二高女の校章が門柱にはめ込まれていまし。勤めていたころからあったはずですが、今頃気づきました。 それでも、これはちょっと懐かしいですね。なにしろ、この門柱は昔のまんまです。みんなが知ってる校章は右の柱にありました。なんとなく、写真を撮り忘れました。今度、また撮りに行こうかと思います。 そこから、兵庫高校の方に歩きました。昔の二中は第二高女のすぐ近所です。 長田の商店街まで歩いて、「ういろう」を買おうと思ったのですが、お店の場所を間違えたのか、よくわっからなくなって、で、結局、お土産なしで帰りました。 「まあ、それやったら、新長田の大丸でも売ってるのよ。」 むっ!😡💦2018/08/02ボタン押してね!ビークル センタージップポケットパースなぜか、ぼくのポケットの財布と同じだったりする。

2019.07.27

コメント(0)

-

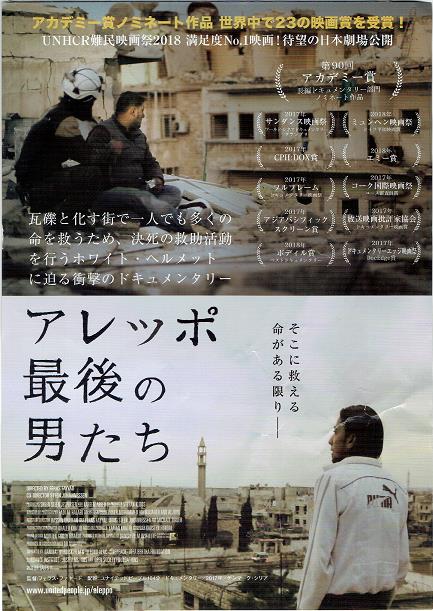

フィアース・ファイヤード「アレッポ 最後の男たち」元町映画館

フィアース・ファイヤード「アレッポ 最後の男たち」 徘徊ゴジラ老人シマクマ君は、今日から夏休み。ゆっくり朝寝かと思いきや、10:30には元町映画館。今日が最終日のこの映画がお目当て。 内戦の続くシリアにアレッポという町がある。2011年以来、反政府軍の拠点地域として、政府軍、ロシア軍の空爆が繰り返され、ほとんど廃墟のようになった町。その町で、爆撃で生き埋めになった市民を助ける、通称「ホワイト・ヘルメット」。「シリア民間防衛隊」(Syria Civil Defence、SCD)の活動の記録だった。 画面の真ん中に、井戸の底のような、穴から覗いた夜空のようなものが見える。カメラがだんだん引いていて、赤い金魚の目玉だとわかる。なぜ、金魚なんだと思っていると、爆音がする。 男が空を見上げている。飛行機雲がたなびいて舞い上がっていく、ずっと向うの街並みから煙が上がる。出動して、がれきを掘る。子供が出てくる。二人無事で、残りはダメだった。 男はハレドという。栄養失調の娘がいる。薬局を訪ね歩くが、必要なビタミン剤もない。トルコに移住するか、どうか悩んでいる。もちろん、難民としてだ。 空爆がある、ハレドと男たちが駆けつける。がれきの山の中から、子どもの声がする。夜空に、美しい花火の閃光のように瞬きながら、ゆっくり爆弾が落ちてくる。救助の現場で仲間が死ぬ。ホワイト・ヘルメットの車両や、消防車も標的らしい。 がれきの空き地に、水のない池を作っている。買ってきた金魚を放して上から水を足している。 最初のシーンの金魚は、どこからも水が湧いてくるわけではない。誰かが器で水を運んできて、上から流し込んで、漸く生きている、この小さなコンクリートの池の金魚だった。 最後のシーンは、ほとんど主役のようにカメラがとらえ続けていたハレドの葬儀だった。 見ていたぼくには、もしも、これがドキュメンタリーであるなら、全く理解できない結末だった。こんなことがあるのだろうか。映画は、あたかも死ぬと決まっている男の活動や、生活の苦しみを撮り続けていたように見えた。 見終わって、これほど元気を失ったドキュメンタリーも珍しい。「やらせ」であるとか「プロパガンダ映画」だという批判もあるらしい。金魚のエピソードだって、出来すぎている。 しかし、ぼくは、そうは思わなかった。宗教であるのか、政治であるのか、それは知らない。だが、「奴らは敵だ、敵は殺せ。」という最悪の思想が、はるか上空から丸腰の市民や、何も知らない子供たちに襲いかかり。一方で、なんとか瓦礫に埋まった命を救い出そうと、文字通り命がけで活動していた人間がいた。 それは、水なんて、どこにもない小さな池で死を待っている金魚に水を運ぶような絶望的な仕事だ。ハレドの死は、絶望に念押ししている。それでも、ぼくは、水を運ぶ人がいるという希望を失いたくないと思った。 監督 フィアース・ファイヤード 共同監督 スティーン・ヨハネッセン 製作 ソーレン・スティーン・イェスパーセン カリーム・アビード ステファン・クロース 撮影 ファディ・アル・アラビ 編集 スティーン・ヨハネッセン マイケル・バウアー 音楽 カルステン・フンダル 原題 「De sidste maend i Aleppo」 2017年 デンマーク・シリア合作 104分 2019・07・26・元町映画館no14ボタン押してね!にほんブログ村

2019.07.27

コメント(0)

-

リリ・フィニー・ザナック 「エリック・クラプトン~12小節の人生~」シネ・リーブル神戸no19

リリ・フィニー・ザナック「エリック・クラプトン~12小節の人生~」シネ・リーブル神戸 ジミー・ヘンドリックスをネタにしたマンガ「シオリ・エクスペリエンス」の感想の時に書いたような気がしますが、ヤードバーズ、ブルースブレイカーズ、クリーム、デレク・アンド・ザ・ドミノスの時代のエリック・クラプトンは、ステレオ装置もレコードもなくて、カセットテープで聴く以外に何の手立てもない、実は聞いたこともない三大ギタリストの名を知ったかぶって口にしていた日本の田舎の高校生にとっては伝説でした。 そのクラプトンの伝記映画、それもドキュメンタリーで実物が映っています。 まあ、見に行くわな! そんな感じで、勇んでシネ・リーブルにやってくると大ホール上映でした。「クイーン」の映画がはじけているという評判なので、ちょっとビビりました。ええー、客がいるのかあ?騒ぐのかあ? 心配の必要はありませんでした。拍子抜けするくらいお客はいませんでした。前から5列目ぐらいの中央に座って、誰にも邪魔されず観終えることが出来たというわけです。「ERIC CLAPTON : LIFE IN 12 BARS」が始まりました。ただのミーハーのファンで、ただ、ただ、CDやユーチューブでおんなじ曲と40年のお付き合いです。 ああ、レイラや! そういって聴いていればうれしいだけの老人にとっては、知らないエピソードが山盛りでした。 ホント、ベンキョ―になります! でも、ジミー・ヘンドリックスとか、デュアン・オールマンとか、演奏したり、しゃべっったりしているフィルムは、やっぱり、ワクワクしてカンドー的でした。 ジョージ・ハリスンが、クラーイ顔でパティと連れ立って帰っていきよるけど、このシーンとか、だれが撮っとったんやろ? B・B・キングが大観衆を前にしてクラプトンに語りかけています。『俺は永遠に生きる。でも。おまえは、永遠より一日だけ長生きしてくれ。お前のいない世界にいるなんて、俺には想像できない。』チョー、カッコエエヤン! クラプトンのドラッグと酒との苦闘のフィルムの後に、そのシーンが来て、ぐっと来ました。大きい画面の本物のB・B・キングとか、ちょっと夢みたいです。あのー、映画館の人、この曲、もうちょっと、大きい音になりまへんか。で、もうちょっと続けて見せてくれまへんか!?(笑) 映画は、格別、ノリノリっていうわけではありませんでした。どちらかというと地味な作品でした。ほかの誰かにお勧めする気もありません。最後は病み上がりでやつれ太りしていたクラプトンでした。それがよかったのです。 レコードプレイヤー、いや、ターンテーブルというべきでしょうか、そういうものを何にも持っていなかった十代の終わりの頃のことが、いろいろ思いうかぶのでした。クラプトンを始めて聞かせてくれたのは同級生だったとか、そんなことです。 三宮から神戸駅まで歩きました。元町商店街を歩いていると「Tears In Heaven」が浮かんできて、いい気分でした。 やっぱ、クラプトンはかっこええわ(笑)。監督:リリ・フィニー・ザナック 出演ミュージシャン:エリック・クラプトン、B.B.キング、ジョージ・ハリスン、パティ・ボイド、ジミ・ヘンドリックス、ロジャー・ウォーターズ、ボブ・ディラン、ザ・ローリング・ストーンズ、ザ・ビートルズ etc. 2017年 イギリス 135分 原題:ERIC CLAPTON : LIFE IN 12 BARS2018・11・28・シネリーブル神戸(no19)ボタン押してね!エリック・クラプトン自叙伝 [ エリック・クラプトン ]

2019.07.26

コメント(0)

-

ウィリアム・シェイクスピア「リア王」ナショナル・シアター・ライヴ 2019 神戸アートビレッジセンター

「 King Lear」デューク・オブ・ヨークス劇場 今回のナショナル・シアター・ライブはシェークスピアの「リア王」。四大悲劇の一つなんだそうですが、ぼくでもあらすじは知っていました。しかし、「そして誰もいなくなってしまう」終幕へ向けて、延々4時間の舞台だということは知りませんでした。その舞台で、ほとんど、出ずっぱりの「リア」を演じる俳優は、イアン・マッケランという名優なんですが、なんと80歳を越えている人なんですね。 2018年秋、ナショナルシアターライブで見た『誰もいない国』でパトリック・スチュアートという、これまたジーさんと、なんというか「ふしぎな狂気」に満ちた舞台で共演している姿を初めて見て印象深かったのですが、今回、二度目の出会いで圧倒されました。 「すごい!マッケランって、すごい!」 またまた、おバカな感想を書いていますが、延々と、わかりもしない英語のセリフを追いかけてきて、ほとんど最後のシーン。「リア」が、死んだ「コーデリア」のからだを抱えて泣き叫ぶのですが、一緒になって泣いているぼくは、いったい何者だったのでしょうね。 千両役者なんていう言葉がありましたね、イギリスではこういう役者のことをなんていうのでしょう。 まだ、十代の頃、大好きだった「ピンク・フロイド」というロック・バンドがありました。彼らに「One Of These Days」という原題なのですが、「おせっかい」というアルバムに「吹けよ風、呼べよ嵐」をいう曲名で収録されている名曲があります。悪役プロレスラー、アブドーラ・ザ・ブッチャーのテーマで有名になった曲ですが、ぼくはこの曲が「リア王」の嵐の場面から作られたと信じていました。 「One of these days, I'm going to cut you into little pieces(いつの日か、お前を細切れにしてやる)」 これが、曲の中の唯一のセリフ、歌詞とは言えません、なのですが、こんなセリフは「リア王」にはなかったようでした。どうも、ぼくの思い込みだったようですね。 はははは。 それにしても、イギリスの人たちは、今でも「リア王」とか大好きなんですよね。俳優も観客もいい雰囲気作ってますね。うらやましい限りです。 演出 ジョナサン・マンビィ 作 ウィリアム・シェイクスピア キャスト イアン・マッケラン 原題「 King Lear」 映画製作年 2018年 イギリス 229分 上演 デューク・オブ・ヨークス劇場 2018/9/27 2019・06・27ボタン押してね!リア王 (光文社古典新訳文庫) [ ウィリアム・シェイクスピア ]原子心母 (完全生産限定盤) [ ピンク・フロイド ]懐かしいですね。おせっかい [ ピンク・フロイド ]「エコーズ」がいいんですよね。

2019.07.25

コメント(0)

-

山崎裕「柄本家のゴドー」元町映画館no13

山崎裕「柄本家のゴドー」元町映画館 今日は、パートの仕事に出ているチッチキ夫人と高速神戸で待ち合わせて、阪急で王子公園駅へ。水道筋、広東料理「楽々食館」で夕食。残念ながら、折からの激しい雨の中、うろつくこともむずかしい夜でしたが花隈駅にとんぼ返りして、いざ、元町映画館へ。というわけで、同伴映画鑑賞でした。お目当てのの映画はこれ、山崎裕監督の「柄本家のゴドー」。 柄本家の皆さんといえば父親の柄本明については、今さら言うまでもないわけですが、柄本佑くんは、「君の鳥は歌える」で、柄本時生くんは、つい最近の話題作「新聞記者」で拝見したばかりです。お二人とも、なかなかな演技派の俳優として「将来を嘱望されている」らしいですね(笑)。 その柄本家の兄弟二人が、父、柄本明の演出でベケットの「ゴドーを待ちながら」をやるらしく、その稽古場の実況中継映画でした。 映画は期待をはるかに上回っていました。ドキュメンタリーの焦点は、まあ、当然ですが柄本明でした。ベテランの役者であり、演出家であり、父である男が、若い役者に演技をつけている。そういう、なんというか、生活とか家族のありさまの映像を想像していました。「ええっ?なにこれ?」 全く違うすごいものを見てしまったという印象ですね。演出席にいた柄本明が、突如、笑い出して、笑いが止まりません。なぜ笑っているのか、映像を見ているボクにはわからない。舞台の上では柄本佑君が長いセリフをしゃべっています。柄本明はまだ笑っています。 と、表情が変わって、頭を抱える。考え込む。たちあがって舞台に向かって歩きはじめる。演出家柄本明が舞台に足を載せる。もう、役者柄本明になっている。柄本佑は立ち尽くしている。ただの、貧相な素人にしか見えない身体がそこに立っている。役者の身体が歩いて近づいていく。役者の身体がエストラゴンを演じ始める。で、そこにエストラゴンがいる。「えっ! なんなんだこれは!?」 またしても、笑いながら語り始める柄本明がいます。突如、宙をにらんで、ボソッと言いました。「二人でしゃべってるのは、みんなエストラゴンとウラジミール。一人でしゃべってるのはハムレットだな。」「あわ、あわ、あわ、なに?なに?なに?」 これが見られただけで十分でした。この言葉が聞けただけで十分でした。いろんなことが、何にも分からないのですが、腑に落ちて行きました。背中がゾクゾクしました。「あの息子二人は幸せや、そういうたらええんかなあ?」「うーん、ちょっとかわいそうやわ。あんな、笑わんでもええやんね。」「何笑てんのか、ようわからんかったけど。」「佑君、凍ってたやん。」 演出 山崎裕 構成 五十嵐久美子 プロデューサー 橋本佳子 山崎裕 撮影 山崎裕 キャスト 柄本明 柄本佑 柄本時生 2017年 日本 64分 2019・07・19・元町映画館no13追記2020・01・19「きみの鳥はうたえる」・「新聞記者」の感想はこちらをクリックしてみてください。追記2023・02・23「アプローズ、アプローズ!」という「ゴドー待ち」ネタの映画を観て思い出しました。映画も練習風景が面白かったのですが、この映画の面白さはまた格別でしたね。で、こっちの記事も少し修繕しました。ボタン押してね!ゴドーを待ちながら (白水Uブックス) [ サミュエル・ベケット ]

2019.07.24

コメント(0)

-

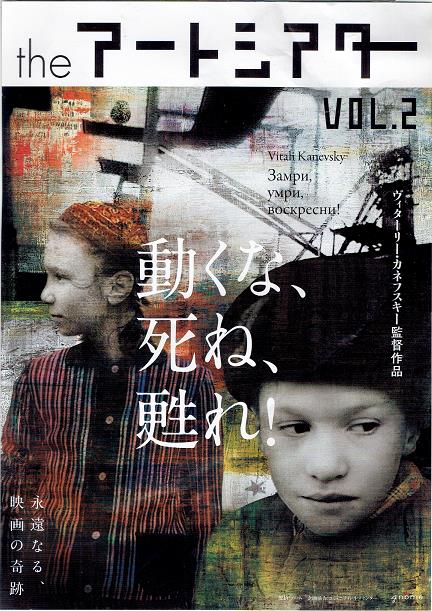

ヴィターリー・カネフスキー Vitali Kanevsky「動くな、死ね、甦れ!(1989) ZAMRI, UMRI, VOSKRESNI!」元町映画館

「動くな、死ね、甦れ!(1989) ZAMRI, UMRI, VOSKRESNI!」 2019年、最初の映画です。もちろん、カネフスキー監督なんて知りません。だいたい、この題名の過激さはなんなんだという及び腰です。でも、まあ、どんな映画でも構わない、正月早々風邪をひいて、徘徊はおろか、映画どころではなかったんだからと慰めて、やれやれ、ようやく元町映画館のあったかい座席に座ることができて、今年も一安心です。 白黒の映像が舞台で動き始めました。スーチャンという炭鉱町が舞台であるらしいですね。いじめられている少年がいます。名前はワレンカのようです。つり下げられている大鍋(?)、ブランコなんでしょうか。それに閉じこめられぐるぐる回りさせられて目を回しています。ちょうど、そんな遊びが面白くってやめられない年頃ですよ。小学校の中ごろかなあ。 アパートには、いろんな人が住んでいるようですが、気が狂ったように大声でわめきながら、男が廊下を行き来しています。真っ黒に汚れた顔や頭を湯で洗っている男たちもいます。炭坑労働者のスラムでしょうか。イヤイヤ、これが、炭鉱労働者の「まともな棲家」のようです。 学校の生徒たちがスターリンの写真を掲げて行進しています。ぐるぐるぐるぐる、狭いグランドをぐるぐるぐるぐる行進しています。大声で号令をかけ、叱咤激励している権力の走狗のような、まじめくさった男がいます。グランドで生徒が行進し始めると、必ずこういうやつが出てくるのが学校です。これが「教員」っていうやつなのかもしれません。なんだか、だんだん、胸糞が悪くなりそうです。 便所があふれています。学校の便所です。生徒たちは汚水と悪臭のグランドを、ぐるぐる歩きつづけています。 おや、クソ壺にイースト菌を掘り込んだガキがいるらしいですよ。クソがどんどん増殖してあふれています。下を向くことを許されていない生徒たちは前を向いて、足をクソまみれにして歩き続けています。教員は号令をかけつづけています。 突如、画面と何のかかわりもなく「よさこい節」が聞こえてきました。ロシア語の画面に、すこし抑揚が変な日本語の歌が流れはじめます。 抑留された日本人捕虜でしょうか、兵隊の格好をした日本人と思われる男が働いています。西から送られてきたのでしょうか、流刑らしき人々も働いています。ぼんやり見ているぼくには、ここで起こっていることのすべてについて、何が起こっているのかわかりません。ただの無秩序のように見えます。 盗みを働いた子供は袋叩きにあって、殺されそうになっています。本当に袋叩きです。少年は広場で「お茶」を売っていました。そこで手に入れた金でスケートを買う算段の様です。母親が金の出所を疑い、少年を折檻しています。もちろん父親なんていません。母親には男はいるようですが、父親ではなさそうです。 ああ、折角、苦労して手に入れたスケートを、他のガキどもに盗まれてしまいました。 全くもって、苦闘の毎日なのですが、少年にへこたれた様子は全くありません。見ているぼくはへこたれていますが、、気持ちは彼の応援団です。 同じアパートに暮らす少女が、無鉄砲な少年を見守っていました。名前はガリーヤです。お茶を売ることを少年に教えた少女です。この辺りから、映画は「少年と少女の物語」を語り始めるかのようです。 二人で一緒にスケートを盗み返しに行きます。教室で叱られている少年を、少女が言い訳を作って救い出しに来ます。機関車を脱線させてひっくり返してしまうとんでもない、少年のいたずらを少女は叱りも怯えもせず見ています。 またしても 炭坑節が聞こえてきます。日本人捕虜が一人死にました。 便所にイースト菌を掘り込んだ少年のいたずらがバレてしまいました。母親は絶叫し、少年は追い出されてしまいます。のんびり動く貨車に飛び乗って少年は町を出て行ってしまいました。 どこまで行くのか、何処にたどり着いたのか、見ていてもそこがウラジオストックだなんてことはわかりません。今までより大きな町だということがわかるだけです。 やって来た町でも、少年はへこたれません。素っ裸になって強盗の片棒を担いぎ、返り血で血まみれになりながらへこたれません。 少女が、小さな炭鉱町からいなくなった少年を探しにやってきます。少年と少女は再会し、二人で強盗一味から逃げ出して、貨車に乗ってスーチャンの町を目指します。 二発の銃声が鳴り響きました。 全裸の狂った女性が画面の上をさまよっています。少女の母親だった女性です。画面にはその女性がうつり続けています。 それからは、もう、少年も少女も画面には戻って来ませんでした。 正月早々見るには、あまりにも切なくあっけない映画でした。映画でしか表しようのない世界の姿が、何の脈絡もつけることのできない記憶の断片のように粗末なフィルムに焼き付けられていたかのようでした。 この絶望的な、涙も出ない、クソのような世界を生きた少年と少女の表情を忘れることはできそうもないでしょうね。 「動くな、死ね、甦れ!」というのはロシアの子供の遊びの名前だそうです。「クソのような世界」としてスターリン統治下のソビエト・ロシアを描いたカネフスキーという監督の名前といっしょに忘れられない映画になりそうです。 とにかく、恐れ知らずの、恐るべき子供たちに拍手!でした。監督 ビターリー・カネフスキー 脚本 ビターリー・カネフスキー 撮影 ウラジミール・ブリリャコフ キャスト パーベル・ナザーロフ :ワレンカ(少年) ディナーラ・ドルカーロワ :ガリーヤ(少女) エレーナ・ポポワ (少年の母) 原題「Zamri, umri, voskresni!」 1989年 ソ連 105分 2019/01/12元町映画館no12追記2023・03・07 最近「コンパートメントno6」というフィンランドの監督の作品を観ました。感想はまだ書けないのですが、主人公の若い女性をもてあそぶ中年の女性教授の役で、この映画でガリーナという少女を演じていたディナーラ・ドルカーロワが出ていました。この作品から30年、俳優も年を取るのですね。美しく。小ズルイおばさんになっていました(笑)。ボタン押してね!動くな、死ね、甦れ!【Blu-ray】 [ パーヴェル・ナザーロフ 」こういうので見ることができるんですね。

2019.07.23

コメント(0)

-

徘徊日記 2018年7月9日(火) 「嗚呼忠臣楠子之墓」 湊川神社

「嗚呼忠臣楠子之墓」 徘徊日記 2018年7月9日(火) 湊川神社あたり たしか、ここにはあったはずだ、楠木正成の墓。 何を勘違いしていたのか、吉田松陰が墓碑を書いている石塔があると思い込んで、うろうろ。 おっ、あったあった! 松陰さんはやって来て、感激して漢詩を詠んだだけのようで、墓碑の字は何と徳川光圀、水戸のご老公だった。松陰の斜めに連なった、独特の字の墓碑だったら面白いな、とまあ、不謹慎といえば、不謹慎な思い込みで徘徊してきたものだから、ちょっとがっかり。 すぐ隣に、水戸光圀の銅像が立っていて、これは戦後になってからのものらしくて、いかにも黄門さまか、仙人さまかというのニュアンスで、これまた不謹慎にも、笑ってしまった。 俳優の月形龍之介が、「大衆の黄門さま」、映画とかね、としては最初かな?基本、悪役をやってた人の、今なら、再雇用的役柄なんだよな。再雇用が、日当たりの悪い窓際が普通だとしたら、この役は悪くないなあ。里見浩太朗なんて、助さんだかだったのに、今や、「御老公」だもんね。まあ、安易な配役といえばいえるけど。 まあ、そんな、僻み半分の愚痴はともかく、幕末の人々は、ここで感激したんだな。なんか、すごいな。 境内の看板には、仰々しく、たくさんの「和歌」とかあったけど、まあ帰るとするか。2018/07/09ボタン押してね!

2019.07.22

コメント(0)

-

徘徊日記 2018年7月21日(土) 檻に入れられた楠公さん 湊川公園あたり

「檻に入れられた楠公さん」 徘徊日記2018年7月21日(土) 湊川公園あたり 映画館「パルシネマしんこうえん」の地上が湊川公園です。一本見終わって、二本見る気力を失って、地上へ上がってきました。 「あーあっ、楠公さんの雄姿でも拝んで帰ろか。」 地上にあがって、ウロウロ。 「ない!」 このあたりに…、そう思ってキョロつくのですがありません。向うに工事中の現場があって…うーん?あれは何でしょう。 「あっ、あった!」 県だか市だかの庁舎が工事で、一時避難させられていました。大きなクレーンの下で、檻に入れられています。 「あった。!」 「うーん、この姿も、なかなかやな、さすが楠公さんやね。写真とっといたろ。」 近くの木陰では、この暑いのに将棋を指しているおっちゃんたちがいます。これもまた、さすが湊川公園ですね。 おっと、立ちションベンのおっちゃんがノンビリわいせつ物を陳列しています。 「あーあっ、おっちゃん、アッコにトイレあんねんから、そこで・・・?!」 この空気、縁台将棋も立ちションベンも、他にはもうありませんね。ホントここだけです。 青空には上弦の月が出ておりました。見えますか?(2018/07/21) 追記2019・07・21 ちょうど一年前のことなんですね。まあ、なんというか、このあたりの雰囲気が好きなんですね。最近もウロウロしています。追記2021・11・17兵庫区の区役所や消防署の改築工事も、さすがにもうみんな終わっていて、「楠公三」も公園の入り口に戻ってきていらっしゃいます。 これは2021年5月の写真ですが、向こうのビルが新しい区役所ですね。ついでにもう一枚。 天気も良くて、かっこいいですね(笑)。ボタン押してね!

2019.07.21

コメント(0)

-

ベランダだより 2019年7月19日 「夏がピンポン!押しました。」

ベランダだより 2019年7月19日 「夏がピンポン!押しました。」 ピン・・・ポーン! 七月も半ばを越えましたね。学校は「夏休み」になるんでしょうか。台風なのか、梅雨なのか、雨が降りますね。蒸し暑いですね。 もうすでに、やる気のないシマクマ君の玄関で「クマゼミ」くんがピンポンをおしていました。ジャー、ジャー、ジャー、センキョー、ジャー! いよいよ、夏が来るそうです。2019・07・19追記2020・10・26 そういえば、今年は玄関のドアの前でアブラゼミ君が瀕死の状態で転がっていましたが、しゃがんでさわると、いきなり飛びたつということがありました。生きていてよかったですね。 写真を撮ったはずなのですが、見つかりませんね(笑)。追記2021・07・21 昨日、アブラゼミ君が舗道でハイハイしていました。原付乗車中で写真は撮れませんでした。今年も夏ですねえ。コロナの夏が2年続くとは予想できませんでした。なんか、オリンピックとかやってるそうです。もう、支離滅裂ですね。ボタン押してね!

2019.07.20

コメント(0)

-

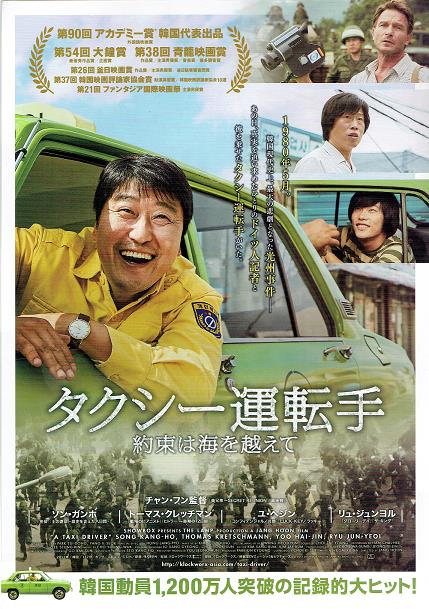

チャン・フン「タクシー運転手 約束は海を越えて」パルシネマno7

チャン・フン「タクシー運転手 約束は海を越えて」パルシネマしんこうえん 2018年に見た映画で、ぼく自身にとってはベスト10に入るにもかかわらずうまくいえない映画が複数あります。その中の一本がこれ「タクシー運転手」です。間違いなく傑作だと思うのですが、どう説明していいのかわからないのです。 1980年、韓国全羅南道、光州市を中心に拡がった民主化弾圧事件、所謂「光州事件」を世界に報道したドイツ人のジャーナリストをソウルから光州に送ったタクシー運転手を主人公にした映画でした。ぼくは、何の事情も知らないまま二本立てのパルシネマでこの映画を見ました。 見終えて、何とも言えない明るい気持ちになりました。それが一番の感想ですね。緑のタクシー運転手マンソプを演じたソン・ガンホという俳優が印象に残りました。 妻には逃げられたと思しき父子家庭の生活と、一人で父を待つわが子を思う心情。マンソプを取り巻く近所の人々とのやり取り。タクシー運転手たち。食事の風景。流行歌を歌いながら運転するマンソプ自身の姿。 生活するマンソプという人間の描写の面白さが、まず、この映画の肝ですね。 そのマンソプが、ただ、ただ金のために、こずるく上客を奪います。その結果、出会ってしまうのが、国家とか政治とかいうもう一つの現実でした。 偶然が気のいい、仕事熱心なタクシー運転手のオッサンを「信じられない現実」へ引きずり込んでゆくのです。客のために責任を果たす。ただそれだけのために知恵をしぼった潜入行。そこで見てしまう「現実」。驚きと恐怖とためらいと勇気。 もう「金」のためではなくなってしまった必死の逃避行。運転するマンソプの顔に浮かんだ恐怖と半ばやけくそな意地。 ただの庶民であったマンソプが、信じられないようなカーチェイスに巻き込まれ、やっとのことで約束を果たした途端にただの庶民に戻ります。生活の物陰に姿を消してゆきます。 今日から、また、ただの生活が始まり、できれば、厄介ごとには巻き込まれたくない。 ここに描かれている、「生活者の実像」にこそ、この映画の、もう一つのすごさがあると思いました。 ソン・ガンホの演技のすごさは、演技している印象をただの一度も感じさせることなく、ケチで、欲張りで、人のいいタクシー運転手を演じきったところだと思います。こんな俳優は、なかなかいないと思いました。 チャン・フン監督についても、現代韓国の映画事情についても、何も知らないぼくの感想は間違っているかもしれません。でも、この映画には、この映画が撮れることの喜びがあふれています。韓国で大ヒットした理由はその「明るさ」にあるに違いないと思いました。2019・07・15 監督 チャン・フン 製作 パク・ウンギョン 製作総指揮 ユ・ジョンフン 脚本 オム・ユナ 撮影 コ・ナクソン キャスト ソン・ガンホ(キム・マンソプ ) トーマス・クレッチマン(ユルゲン・ヒンツペーター=ピーター) ユ・ヘジン(ファン・テスル) リュ・ジュンヨル(ク・ジェシク) 原題 「A Taxi Driver」 2017年 韓国 137分 2018・11・01・パルシネマno7追記2019・07・15 半年前に見た映画の感想を書きましたが、じつは、ずっと逡巡していました。僕の生きてきたこの国と、お隣の韓国という国の間には、ここのところ、誰かがわざと煽っているにちがいない、いやな空気が流れています。この空気に対する怒りはずっとわだかまっていますが、映画の感想に、その怒りをぶつけるのは、それはそれで嫌な感じでした。 今年の三月の月曜日に元町商店街を歩いていて、昔はよくのぞいた古本屋さんに立ち寄ってしまいました。出費に対する警戒もあるのですが、なによりも、際限がなくなるので自分で自分に禁じていたのが「古本屋さんに、ちょっと。」なのです。棚の前に立ってしまうと、やっぱり抑えが効きません。岩波現代文庫になっている岡部伊都子さんの「生きるこだま」という本を見つけて、買ってしまいました。そして読み終えました。 今思っていることを正直に書き残しておきなさい。岡部さんの文章が、そんなふうに促していると思いました。 韓国は日本の植民地統治以来100年ぶりに「言いたいこと」がいえる国になりつつあると、この映画で実感しました。心して、この映画を見るべき時代がやってきているのではないでしょうか。追記2020・02・26先日、ケーブルTVで上映していた「タクシー運転手」を見ました。戦う学生や仲間のタクシー運転手や、その家族にいい役者がそろっていたことに気付きました。光州の運転手の女将さんは、映画の「焼肉ドラゴン」の女将さんでした。味のあるいい役者たちの映画だったことに、あらためて気づきました。 で、アカデミー賞の「パラサイト」を見るとその女将さん、イ・ジョンウンが、いわば、パラサイト1号の妻で、お屋敷の家政婦役でした。パラサイト2号はもちろんソン・ガンホというわけで、もうそれだけで笑ってしまう映画でした。 そんなにたくさん見ているわけではありませんが、現代の韓国映画が社会に対する深い批評性を失わず、明るい映画になっているところが、「すごいなあ」と思います。ボタン押してね!にほんブログ村【中古】 生きるこだま / 岡部 伊都子 / 岩波書店 [文庫]【メール便送料無料】【あす楽対応】【中古】 沖縄の骨 / 岡部 伊都子 / 岩波書店 [ハードカバー]【メール便送料無料】【あす楽対応】

2019.07.20

コメント(0)

-

Miki Dezaki 「主戦場」 元町映画館

Miki Dezaki 「主戦場」 元町映画館 神戸では元町映画館が唯一の上映館でした。話題沸騰のドキュメンタリー映画、監督 Miki Dezaki「主戦場」を観ました。 公開が始まって、連日満員らしく、元町映画館のフェイスブックも「おはやめに!」 を繰り返していました。仕方がないので、9時30分、元町映画館に駆け付けました。「おっ、今日は、お早いですね。」 「当たり前やん。いざとなったら頑張るねん。今、買うたら何番やねん。「1番!」 「おー1番か、ラッキー。ほな、三宮行ってくるわ。二時に帰ってきたらええねんやろ。」 「はい。ところで、どちらへ?」 「シネ・リーブル。」「映画三昧?いいですねえ!いってらっしゃーい。」 13時45分。帰ってきた元町商店街4丁目、映画館の前は人盛り。なんと、立ち見ありの大盛況でした。もっとも。1番のシマクマ君は余裕の着席。お客は大半がぼくよりは高齢。騒ぐ人もなく、実に穏やかな上映開始14時10分。途中、若干の笑い声がありましたが、これといったトラブルもなく16時25分終了。 見終わって、なんとなく、ため息をつきました。 映画はインタビューで構成されていました。「顔」のクローズアップが繰り返し出てきます。顔、顔、顔です。 元町映画館という小ホールは、全席で66席なのだそうですが、今日は立ち見を入れて、100人ほどの人が、画面に見入っていました。上映は先週からだったと思いますが、満員御礼が続いているようです。 こうして集まった人たちは、何が見たくてやってきているのでしょう。当たり前のことですが、繰り返し登場する、胸糞が悪くなるような、こんな顔を見たくて、ここに来たんでしょうか。そう思うと、ため息が出たというわけです。 ぼくだけかもしれませんが、みなさん、「ほんとうのこと」が見たくてやってきたのではないでしょうか。 ぼくには、この映画を見る前に二つの「ほんとうのこと」が描かれているかどうか、という基準がありました。それが描かれていなければ、ぼくにとってこの映画はダメだ、そういう基準です。 一つ目は「従軍慰安婦」という制度の、女性、ひいては人間に対する人権蹂躙についての基準です。 例えば「慰安婦」という言葉のなかには制度的な「差別」や「人権蹂躙」が構造化されていると思います。しかし、新聞をはじめメディアは歴史用語として平気で使っています。「差別用語」という考え方自体が疑わしいという意味では、べつに使えばいいと思いますが、「慰安婦」ではなくて「売春婦」という使用法で、問題のすり替えを平気でする桜井某などの発言を耳にすると首をかしげたくなります。 「慰安婦」ということばには、この言葉を日本語以外の言葉に翻訳するとすれば、おそらく「奴隷」か「売春婦」という訳語しかないという所に、最初の「ほんとうのこと」が隠されていると思いますが、一般的な「日本人」は気づいていないか、あるいは気付かないふりをしているではないでしょうか。これを映画がどう撮るのかということです。 二つ目は、近隣の国々を植民地、軍事的占領地として統治し、大東亜共栄圏を口実にした「この国=大日本帝国、ならびに日本国」の「国家の犯罪」についてです。 話は少し横道になるかもしれませんが、70年代、熊井啓が「サンダカン八番娼館 望郷」という映画にした山崎朋子の労作「サンダカン八番娼館」(文春文庫)という本があります。 あの本で、山崎さんが明らかにしたのは「からゆきさん」の悲劇と、それを制度化していた国家の犯罪とその隠蔽という歴史事実だったと思います。内地の人間の目に直接触れない場所で、「慰安婦」・「売春婦」制度が「日本人」や「朝鮮人」の女性をいかに虐待し、搾取し、その事実が、いかに口封じされてきたか。彼女たちが帰ってきた、敗戦後の農村共同体から、いかに差別されたか。植民地であった地域の女性たちが受けた被害は、宗主国に政治的・倫理的責任があるのは当然でしょう。にもかかわらず戦後の日本政府がいかに口をつぐんだか。 映画の中で「からゆきさん」を演じていた田中絹代がルポライター栗原小巻からもらった、誰もが使っているバスタオルに頬ずりして泣いたシーンが暴いたはずの、この国の「ほんとうの犯罪」は、内地の貧しい農村や漁村でだけで犯されたとは考えられません。むしろ、植民地においてこそ、夜郎自大にやりたい放題だったにちがいないでしょう。その歴史的事実は、どういう理由で、何処に置き去りにされてきたのでしょう。 あの映画の中で、女性たちに「いい仕事がある」と誘いかけ、ボルネオに連れて行ったのは、「女衒」と呼ばれた人身売買業者でした。彼らが、軍や国家のお先棒担ぎだったことは明らかだったし、それが、戦後社会で歴史的に暴かれてきたのではないでしょうか? ぼくにとって、話題のこの映画が、果たして、この二つの「ほんとうのこと」をどう扱っているのか、そこが試金石でした。 映画は見事に、ぼくが頭の中で考えていた「ほんとうのこと」を、ごく当たり前の前提として映像化していました。 では何故ため息になってしまったのか。なぜ、スッキリしないのか。 映画「主戦場」に戻ります。この映画には三通りの顔が映し出されていました。 一つ目は、人生をそのまま語ることによって、上に書いた「ほんとうのこと」にもてあそばれた怒りと悲しみが言葉と表情になっている顔でした。「サンダカン八番娼館望郷」の「からゆきさん」がルポライターに語り始めた時の、そしてタオルに頬ずりして泣いたあの顔です。 二つ目が、確認した事実によって「ほんとうのこと」にたどり着き、それを口にしているという、穏やかで冷静、事実を受け止めようとする意志を表した顔でした。 三つ目が、口から出てくる言葉が、新しい「ほんとうのこと」を、捏造することを目的としていることを知っている、あるいは意図しながら語る、文字通り「騙り(かたり)」をこととしている顔です。 目を泳がせながら、相手を非難するためには、自らの論理矛盾にすら気付かない政治家のファナティックで、「知性」のかけらさえ失っている顔でした。発言は憂慮と深慮の結果であり、知性的な行為であるかのように演技していることがあらわなテレビ・タレントの顔、軽薄極まりない顔もありました。強面で主張することで不安を隠している教科書改変主義者のひきつった顔もありました。誇大な妄想の世界の出来事を根拠に国家と教育を騙る、元アメリカ大使の息子の尊大な顔もありました。それらが三つめの顔でした。 数え上げていきながら気づくことは、彼らは一様に権力に依拠していることの「安心」、あるいは「慢心」に支えられた「顔」をしていたということです。「国家」が憑依した顔であったといってもいいと思います。 ため息の理由はここにあります。 映画は、実にシャープに、これらの顔の「面の皮」をはぎ取っています。あわてた「顔」たちは上映中止の訴訟を起こしたというニュースもありました。しかし、「ほんとうのこと」から目を背けることで、「美しいもの」を捏造したがる不思議な感受性が、今、この国に、想像を絶する勢いでわだかまっているということも事実なのです。 映画館で、この醜い顔の群れにうんざりしながら、怒りをこらえて、じっと座って映像を凝視している人が、むしろ、少数者かもしれないという、新しい「ほんとうのこと」に直面する経験は、ある意味苦行と呼ぶべきかもしれませんね。 やれやれ・・・。 監督 ミキ・デザキ 製作 ミキ・デザキ ハタ・モモコ 脚本 ミキ・デザキ 撮影 ミキ・デザキ 編集 ミキ・デザキ 音楽 オダカ・マサタカ キャスト トニー・マラーノ 藤木俊一 山本優美子 杉田水脈 藤岡信勝 ケント・ギルバート 櫻井よしこ 吉見義明 戸塚悦朗 ユン・ミヒャン イン・ミョンオク パク・ユハ フランク・クィンテロ 渡辺美奈 エリック・マー 林博史 中野晃一 イ・ナヨン フィリス・キム キム・チャンロク 阿部浩己 俵義文 植村隆 原題「Shusenjo: The Main Battleground of the Comfort Women Issue」 2018年 アメリカ 122分 2019・06・21元町映画館no11 追記2022・08・04 最近「教育と愛国」というドキュメンタリーを見て、やたら気分の悪さを訴えている自分を感じて、この映画を見た時にはどうだったのかと、古い記事を読み直しましたが、反応はそっくりでした。 要するに、ぼくは、ああいう人たちの顔を見るのが嫌いなのですね。そういえば、同居人ははなから「あんな人たち、きらい!」 といって映画館にはいかなかったのですが、それでも見ておく価値は、それぞれの映画にあったんじゃないでしょうか。ボタン押してね!

2019.07.19

コメント(0)

-

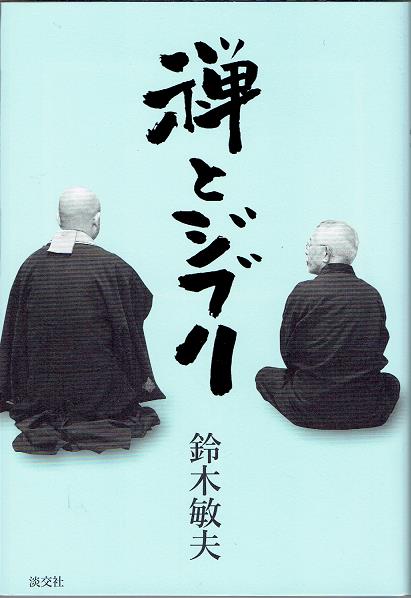

週刊 読書案内 鈴木敏夫 「禅とジブリ」 (淡交社)

鈴木敏夫 「禅とジブリ」 (淡交社) この本を案内しようとと思ったのは表紙をスキャナーで写真にとってみると、手抜きの構成のようなんだけれど、これが結構面白い。たった、それだけ。「禅とジブリ」、この写真ネ! 鈴木敏夫という人は、知る人ぞ知る「スタジオジブリ」のプロデューサー。宮崎駿や高畑勲の仕事を支えてきた人。もともとは徳間書房の編集者だったらしい。その鈴木敏夫が三人の僧侶と出会う。 ぼくは、基本、この手の学者やタレント、経営者の「人生論系の本」は読まない。だって、めんどくさいじゃないか。世間では、本屋の棚を見る限り氾濫していて、よく読まれているらしい。この本も、そういうめんどくさい系の一つであることは間違いないが、ジブリの鈴木敏夫という名前に惹かれた。 読みはじめると、宮崎駿が2018年現在の、今、準備している作品があるらしい。ここ数年、社会現象化しているあの「君たちはどう生きるか」だという。 やれやれ・・・「プロデューサが参禅のおしゃべりで、監督は超ハヤリの人生論かよ。」 なんとなく、時代の黄昏を感じて、ついでに思い出に浸ってしまう。 ジブリの、宮崎駿や高畑勲のアニメーションは「風の谷のナウシカ」以来ずーっと、我が家ではハヤッテいて、そういえば、ドアを開けて入ってくると暗いだけの玄関の壁ではナウシカとチビのオームが、あの頃からズット散歩している。「ナウシカ」はジブリ以前の作品で、「天空の城ラピュタ」から「トトロ」がスタジオ・ジブリの仕事の始まりだったと思う。 今は30歳をはるかに超えている、ヤサイクンやサカナクンたちが小学生だった。みんなでトトロの歌を歌っていた。 あるこう あるこう わたしはげんき♪♪ あるくのだいすき♪♪ これって人生論じゃないよね。でもまあ、徘徊ソングなわけで、「君たちはどう生きるか」って、まあ、宮崎駿がどう描くか、やっぱり興味はあるけど。 さて、その鈴木君が禅宗のお坊さんと会ってしゃべる。黙って座禅を組めばいいようなものだが、それでは本にならないからおしゃべりをすることになる。登場するお坊さん、どなたの名前も知らないなと思っていると、最後の一人は玄侑宗久、芥川賞作家である。そこにこんな会話がある。鈴木:高畑さん、宮さん、この二人を見ていて、年齢を重ねても、二人共いまだに映画を作りたい。ぼくの想像では、たぶん死ぬまで「枯れる」なんて考えない人たちだと思うんですよ。ギンギラギンのまま。玄侑:なるほど。禅で言う「枯れる」とは、どちらかというと「余白の美」に近いと思います。(略)特に高畑監督は映画の中で余白とか、虚の部分を重視されていますよね。鈴木:していますね。単純に絵だって、年を重ねてからの作品には必ず余白があります。玄侑:だから、作品の中で枯れておられるんじゃないですか?高畑監督の「かぐや姫の物語」なんてまさにそうだとおもいます。あの、月から使者が迎えに来るラストの光景と音楽はちょっと忘れられないですね。鈴木:仏教の来迎図ががモデルです。高畑さんは、来迎図の菩薩たちが持っている楽器全部調べて、それぞれの音色を再現して演奏してもらった。最後の曲はそういう曲ですね。 宮崎駿の引退宣言については「問答後談」のなかでこんなことを書いている。 宮崎駿は「今、ここ」の人である。加藤周一さんに倣うなら、明日は明日の風が吹くし、昨日のことは水に流す人だ。(略)だから、引退宣言を繰り返してきた。 あまり知られていない話を披露するなら「風の谷のナウシカを作った直後にも「二度と監督はやらない」と宣言した。質の向上のために仲間たちに罵声を浴びせなくてはいけないのが監督の役割。「もう友人はなくしたくない」が、その理由だった。 あれはもう三年以上前になる。盛大な引退記者会見を開いた。それを再び、去年放送のHKスペシャルでひっくり返した。監督への復帰宣言だった。まさに「終わらない人宮崎駿」である。 「これまで等身大の自分をさらけ出した作品は作ってこなかった。最後はそれをやりたい」 宮さんとしてはやり残したことがあると言い出した。おいおい、これまでだった、十二分に自分をさらけ出していると言いたかったが、ぼくは失笑をこらえつつ同意した。 ―略― で、問題はこの先だ。宮さんは、この正月で満七十六歳になった。宮崎家は親戚を含めて八十歳を越えた人は皆無らしい。去年の秋、長兄が七十七歳で亡くなり、宮さんのお父さんは享年七十九歳だった。 「作っている途中で死ぬかもしれない」 その気持ちが彼を駆り立てる。ぼくの老後の楽しみはどこへ行ってしまうのか。しようがない。宮さんと共に生きてきた人生だ。協力せねばと覚悟した。 高畑勲は、この本が編集されている最中、2018年四月五日に亡くなった。 宮崎駿は、新作アニメに没頭しているらしい。三月二十一にに書かれたプロローグに、三年がかりで出来上がった絵コンテに対する鈴木敏夫の批判と宮崎駿の反応が書かれている。「‥・・・詰め込み過ぎですね」「自信作です」「要素はいずれも面白い。しかし、お客さんが置いてけぼりを食らう」 一か月半の後、新しい絵コンテが完成し、それを読み終えた鈴木は、その時の心境をこう書いている。 目の前の宮さんは、天才以外の何物でもなかった。七十七歳にして成長を続ける、この老監督のどこにそんなエネルギーが残っていたのか、ぼくは、宮さんのその強靭な精神力に対して恐れおののいた。 読み終えて、プロローグに戻ってみる。宮崎駿の新作を心待ちにする気分になる。今度こそ、最後の作品になるかもしれないんだから。 それにしても、表紙の写真の僧と鈴木敏夫の配置、やっぱり、かなり工夫されているんじゃないだろうか。 2018/12/17 追記2019・07・13今現在、宮崎駿の新作は、まだ公開されていない。数年かけての完成らしいから、まだまだなのだろう。それにしても、結局、仕事に戻ってくる宮崎駿はエライ!にほんブログ村にほんブログ村天才の思考 高畑勲と宮崎駿 (文春新書) [ 鈴木 敏夫 ]仕事道楽新版 スタジオジブリの現場 (岩波新書) [ 鈴木敏夫 ]

2019.07.19

コメント(0)

-

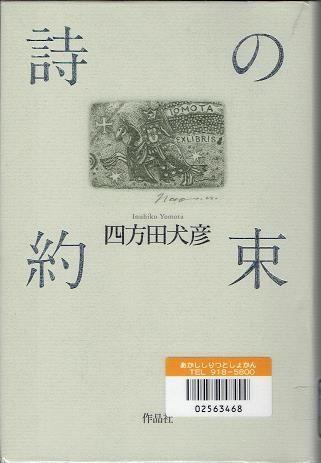

週刊 読書案内 四方田犬彦「詩の約束」(作品社)

四方田犬彦「詩の約束」(作品社) 「詩の約束」(作品社)は、ぼくにとっては最新の四方田犬彦。詩をめぐって、テーマを決めて書き継いできた連載をまとめた一冊。四十年前に、怠惰な学生だったぼくが、「映像の召還」に驚いて以来、読み続けてきた四方田犬彦。 「朗誦する」に始まって、「記憶する」、「呪う」、最後は「呼びかける」、「断片にする」、「詩の大きな時間」。 その間、記述に「召喚」された詩人はハーフィズ(ペルシャ)、ボードレール(フランス)、谷川俊太郎、西条八十、西脇順三郎、パゾリーニ(イタリア、映画)、ポール・ボウルズ(アメリカ・作曲家・小説家)、谷川雁、寺山修司、三島由紀夫、萩原恭次郎、ドゥニ・ロッシュ(フランス)、入澤康夫、中上健次、永山則夫、チラナン・ピットプリーチャー(タイ)、T.S.エリオット(イギリス)、エズラ・パウンド(アメリカ)、蒲原有明、鮎川信夫、吉岡実、北村太郎、夏宇(台湾)、九鬼周造、吉本隆明、高橋睦郎、高貝弘也、ブレイク(イギリス)、アドニス(シリア)という具合で、名前も知らなかった詩人や、難しくて挫折した人がたくさんいる。 そのなかで、「注釈する」、「発語する」の二つの章には登場する中上健次をめぐって、彼の「歌のわかれ」とも言うべき「芸ごとの詩はいくら書いても仕方がない」 という発言が書きつけてあったのは印象に残った。 ぼくにとっては、中上健次も、あのころ「ああ、すごい才能がある」と、心底、仰ぎ見た作家だった。「ああ、そうだったのか。」と納得したエピソードはほかにもあるが、中でも面白かった話が二つある。二つとも「引用する」の章で記された話で、一つ目は北村太郎の「冬へ」という作品の「徒然草」からの引用の話。 もう一つは田村隆一の「枯葉」という詩について。 枯葉 そして かれらは死んだ 緑の 血もながさずに 土にかえるまえに かれらは土の色に 一つの死を死んだ沈黙の 色にかわる どうしてなにもかも 透けてみえるのか 日と夜の 境界を 枯葉のなかを われらはどこまでも歩いたが 星の きまっているものは ふりむかない 一読して気付いた人は戦後詩がかなりお好きな人だと思うが、この詩には、別の戦後詩を代表する詩人が書いた有名な一行が引用されている。 橋上の人 (第6連 部分) あなたは愛をもたなかった、 あなたは真理をもたなかった、 あなたは持たざる一切を求めて、 持てる一切のものを失った。 橋上の人よ、 霧は濃く、影は淡く、 迷いはいかに深いとしても、 星のきまっている者はふりむこうとしない。 北村太郎、田村隆一とともに、同人詩誌「荒地」に集い、戦後詩を代表する詩人、鮎川信夫の「橋上の人」の一節だが、本書を読みながら、ぼくを驚かせたのは、ここに記した、この部分こそ、40年前の怠惰な青年の部屋の天井に張り付けられていた、詩句の一つだったからだ。 四方田によれば、田村隆一の詩は、鮎川信夫の詩句を引用することによって、鮎川に対する友情のあかしと、同じ元日本軍兵士としての、戦死した兵士たちへの決意表明でもあったことが言及されている。しかし、何よりも驚いたことは、これがレオナルド・ダ・ヴィンチの「星の定まれる者は右顧左眄しない。」 という言葉の、借用だという指摘だった。 40年前の青年がどういうつもりで書き抜いていたのかはもう忘れてしまったが、今の、今まで、四方田によって指摘された一連の事情がこの詩句をめぐってあったことなど知らなかったのだから、いい気なものだが、こういう発見が、随所に出てくる読書は時を忘れるというものだ。 まあ、いろいろ言われている面もあるようだけれど、「四方田」読みはつづきそうだ。ボタン押してね!にほんブログ村ひと皿の記憶 食神、世界をめぐる (ちくま文庫) [ 四方田犬彦 ]白土三平論 (ちくま文庫) [ 四方田犬彦 ]

2019.07.18

コメント(0)

-

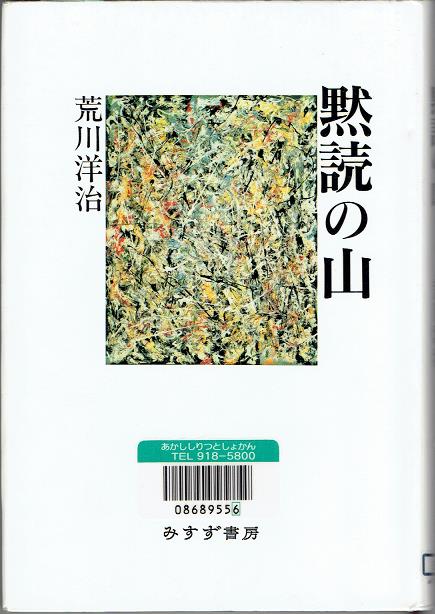

週刊 読書案内 荒川洋治 「黙読の山」 (みすず書房)

荒川洋治 「黙読の山」 (みすず書房) 詩人の荒川洋治のエッセイ集がみすず書房から、連作のように出ていて、なんとなく気になっていました。隣町の駅前に新しくできた図書館を利用するようになって、初めて出かけて棚を見ていると、ズラッと並んでいて、思わず「黙読の山」(みすず書房)を借りてきました。 勝手ないい草なのですけれど、この詩人の詩については、ぼくは、長いあいだ、関心がなかったのです。全く読んだことがないわけではないのですが、何の印象も残っていません。だからここでは触れようがないわけです。 実は、このエッセイ集だって、おっ、これは! と驚くような文章が書かれているわけではありません。どちらかというと、実直で、どんくさい文章だと思います。しかし、どこかに微妙で、なるほど、あなたはそうか! とうならせるようなところがあって捨てがたいのです。 たとえば、この本を読みはじめるとすぐに「二人」というエッセイがあります。「オブローモフの生涯より」という1970年代のソビエト映画について書いているのですが、その結語はこんな感じです。 自分の意思をもって生きる、近代人の世界はここにはない。それとまったく反対の人生を生きる人の姿だ。アレクセーエフもまた、そのひとりである。でも彼らが時折浮かべる穏やかで、すなおな表情は、ぼくをつよくゆさぶる。そして、こんなことを想う。 自分というものをもって生きようとすることは、ある意味でむなしいこと、もしかしたら徒労なのではないか。自分というものをもって生きることよりも、それをもたないで、生きることのほうに、しあわせがあるのではないかと。 アレクセーエフは、オブローモフのそばにいる。オブローモフがどこかへ行くと、ひょこひょこついてくる。二人はとても楽しそうだ。そこには、古い社会を通り越した人には見えないものがある。 文章はなにげないのですが、注意して読むと仮名の使い方や、文の切り方に独特なものがあります。何よりも、最後の言い切りが、譲らない荒川洋治を感じさせて、なかなかやるなあ、という雰囲気なのです。 続けて読んでいると「国語をめぐる12章」という、少し長めのエッセイに出会います。「国語」というから、学校の話ですね。で、これを読んで、ちょっと留飲を下げました。こんな調子です。 子供に読書をすすめる先生のなかには、相田みつをの詩は読むが、まともな本は読まないという人も実は多い。先生が読まないのに、子供たちに本を読めというのは無理がある。 読書を語るなら、先生は、しぶしぶ読んだ名作の話をするのではなく、先生がこれまでに読んだ本を、正直に語ることである。その読書のようすがどんなに悲惨、貧相なものであっても、それでいいと思う。 一人の人間が、正直に自分の読書を公開する。すなおな自分を見せることが大切だ。 一般に、学校の「先生」というのは本を読みません。 何年も同僚姿を見てで暮らしてきましたからよく知っています。でも、「にんげんだもの」は保健室や図書室の掲示板にあふれています。 みんな、荒川がいう「すなおな自分」を見せるなんて、想像もできません。だって、にんげんだもの。 じゃア、「国語」の時間はどうだろう。 短歌、俳句は、しっかり覚える。それだけでいいのではないかと思う。そこにあるその文字でおぼえる。からだのなかに文字を入れる。 遠山に日の当りたる枯野かな(高浜虚子) 滝の上に水現れて落ちにけり(後藤夜半) 秋風や模様のちがふ皿二つ(原石鼎) 永き日のにはとり柵を越えにけり(芝不器男) いずれもすばらしい句である。だがしっかり字句を記憶するのはむずかしい。黒板に書くとき、そのたびに迷う。「当り」は「当たり」ではない。よみは同じだが、「当り」である。 ぼくはここのところを「あり」とおぼえる。そうすると「当り」という文字がでる。「現れて」も「あられて」とおぼえる。すると、字句が正しく引き出される。 高校生や学生を見ていると、頭のなかに「いいことば」があまりはいっていないように思える。からからとはいわないが、なにもない感じがある。これからこうしようとかの生活設計はあるが、それは「意味」に属すること。 俳句は「意味」ではない。いわくいいがたいいいものをもった、ただのことばなのだ。しかも、いちいち考えずにすぐにとりだせることばだ。そんなことばを一〇代のころから、あたまにつめておきたい。きっといいことがあるだろう。 荒川のいう「ことば」への信頼が、たとえば、高校の「国語」の時間に通用しているのでしょうか。「意味」へ、「知識」へ、と、草木もなびいてしゃべったことの定着率を数値で確認することを授業と呼んでいないでしょうか。 もう終わったこととはいえ、わが身を振り返っても、お寒い限りですね。 結局、いい「ことば」を頭のなか、からだのなかに入れることは自分の、自分に対する仕事なのです。まあ、そういうわけですが、せっかくだから、仕事の「やりかた」は若いうちに身につけるに越したことはありません。「ことば」への信頼のない人の「読書のすすめ」はさみしいですからね。 というわけで、どんくさいなどと勝手なことをいいながら、しっかり、はまっている「荒川洋治」でしたが、できれば若い人に読んでほしい老人の繰り言でした。(S)追記2024年12月24日 4年も5年も前の読書案内ですが、目の前にいる20代の女子大生さんたちの「ことば」に対する感受性の鈍化については目を瞠らせるものがあった年でした。 今年の兵庫県は選挙を巡って、何故か、若い人たちの中に「エビデンス」ということばが広がったようです。「あの人がカニをおねだりしたとかは?」「先生、そのエビデンスは?」「おお―!?」 まあ、こういうシチュエーションで使われます。ネット社会ののアキレス腱を直撃しているかのこの発言が、「で、あなたが、その事態のエビデンスを問うエビデンスは?」 に応えられないことに気付かないところが「今」なんですね。言葉は、言葉を問い詰めますが、その言葉自体もまた、その自問から自由ではないのですね。認識は、その向こうにあることを忘れてコヨ場遊びをするのは本来無効ですが、選挙では勝てるようです(笑)。ボタン押してね!にほんブログ村日記をつける (岩波現代文庫) [ 荒川洋治 ]続続・荒川洋治詩集 (現代詩文庫 242巻) [ 荒川洋治 ]

2019.07.17

コメント(0)

-

徘徊日記 2018年7月20日 「夢野の皆さん、会下山ですよ。」長田区あたり

「夢野の皆さん、会下山ですよ。」徘徊日記2018年7月20日 長田区房王寺あたり 新開地から上沢通りと松本通りの間にできた小川にそってを西に歩いていきました。せせらぎ通りというらしいですね。どこから水を引いているのかわからないのですが、たくさん鯉が泳いでいました。 友人のN君がフェイスブックに会下山の写真を載せていたのを思い出して、北を見ると、そこが会下山です。 ぼくにとっては、顧問をしていたソフトテニス部の諸君が「新入生歓迎昼食会」と称して酒盛りをやって、特別指導騒ぎになった事件の現場という、思い出の地ですね。 房王寺橋からは新湊川のトンネルが見えます。 「おーっ、懐かしい、この道を十年通ったんだ。」 ここから、もう、50メートルも北へ登れば昔の職場です。トンネルの入り口に「天長地久」って書いてあります。陸軍元帥だった、皇族の揮毫のようですね。 会下山公園の頂上にたどり着きましたが、どうも、覚えていた感じと違うのです。神戸の町が見渡せるのですが、何が違うのでしょう。やっぱり時の流れでしょうか? 戸惑いながらきょろきょろしていると、湊川の合戦の本陣跡とかの石碑がありました。 海軍元帥だった、いや、日本海海戦の連合艦隊司令長官だった、の方が通りがいいでしょうか?「天気晴朗なれど波高し」の東郷平八郎の字です。この人の字は、案外あっちこっちで見かけますね。赤穂神社にもあったような?「人気あったんだなあ。ヤレ、ヤレ・・・」 ベンチに座ってお茶を飲んでいると、ホトトギスが甲高く鳴く声が響いてきました。「テッペンカケタカ!テッペンカケタカ!」2018/08/02追記2019・11・12「夢野の皆さんあの高校」にも立ち寄りましたよ。クリックしてみてね。追記2019・07・16 しばらく、徘徊気分が低下していて、ウロウロが減っています。つい先日、夢野時代のお友達Nくんがフェイスブックにこんな写真を載せていて、うれしかった。それで、一年前の徘徊を再投稿することにしました。 許しも受けずで、申しわけないが、ちょっと転載。そういえば、ニャンコの棲家でしたね。 歩いていて、こういう方に出会うと、やっぱり写真におさめないとだめですね。これからは心して、ウロウロ、トボトボしたいと思います。ボタン押してね!

2019.07.16

コメント(3)

-

横尾忠則現代美術館 「横尾忠則 画家の肖像」

昔の県立美術館、今は「原田の森ギャラリー」とか「王子分館」とかになっている隣りに、まあおんなじ敷地にといったほうがいいか、「横尾忠則現代美術館」というのがある。 まあ、そこで、横尾忠則の「画家の肖像」という展覧会を開催中。本日2018・07・16は入場料が無料。 隣りのギャラリーに用事があって、通りかかって「オッ、今日はタダか、ラッキー!」というわけ。 自画像の展覧会なんだから当然なんだけど、横尾忠則の肖像をいっぱい観た。なんか不思議な人だと思った。 作家の保坂和志と磯崎憲一郎と三人でおしゃべりしている「アトリエ会議」(河出書房)という本がある。それを読んだ時もそう思った。そこで、ポスターとかじゃなくて、油絵を描いているというようなことをいっていたので、見たいと思っていた。 2018制作の出来上がっているのかいないのか、とにかく、かなり大きな自画像があって、それがいいなと思った。 80歳を越えた画家の自画像。「アトリエ会議」という本に載っている写真は、マスクをしてたり、なんか手で顔を、隠しているわけじゃないんだろうけど、隠しているようにみえる横尾の、大きな顔の絵。独特の「怪しさ」が透き通っているような感じ。 普段の入場料は700円であるらしい。ちょっと覗いてみてもいいんじゃないでしょうか。2018・07・16追記2019・07・16 ちょうど一年前の記録。お間違えの無いように。そういえば、去年、横尾忠則のデカい自画像を見たなと思いだしています。来週、同じ所に出かけますが、今、何やってるんでしょうね。 ボタン押してね!にほんブログ村アトリエ会議 [ 磯崎憲一郎 ]これ、めちゃくちゃ面白いですよ。

2019.07.16

コメント(0)

-

徘徊日記 2018年7月2日(月) 旧友再会 日陰を探す初夏の姫路

旧友再会 徘徊日記 2018年7月2日(月) 日陰を探す初夏の姫路 40年前の約束をとうとう果たしました。「姫路駅で〇〇時、お城にでも行きましょう。」 学生時代に、同じ学科の才媛と、そんな約束をしながら、すっぽかしました。今となっては40年前のことです。 ぼくは、彼女の先輩で、同級生で、やがて後輩になりました。卒業して以来、互いがどこでどんな暮らしをして、何も知りませんでした。 東京で活躍していた同級生が数年前に病に倒れ、亡くなりました。その、お見舞いの席で再会して連絡先を知りました。 彼女の帰省に合わせて、友人の葬儀の集い以来、久しぶりの再会です。 播州の七月は、本当は初夏とはいえません。真夏の日ざかりの姫路城公園で日陰を探して座り込むと、男は語り続け、女は笑い続けたのでした。別に笑わせるためにしゃべったわけではないのですが。よく笑う人と笑われると調子に乗る人の再会でした。近くで見てると変だったでしょうね。 しかし、まあ、時が流れたことをつくづくと思い知った夏の半日でした。 青空に銀色のヒコーキが高く飛んでいました。見えますか、見えませんね。2018/07/03追記2019・07・15 あれから一年たちますが、ファイス・ブックとかの通信手段で、すっかりネット友達化していますが、実際に遭うことは、案外難しいものです。そういう時代なんだと、これまた痛感しています。追記2020・05・13 昨年の夏に東京見物に出かけました。案内してくれたのが彼女でしたが、新コロちゃん騒ぎの最中、ブックカバー・チャレンジという「本」の紹介企画に乗って、100日で100冊をというというチャレンジを彼女ともう一人の同窓生と出始めました。 どこまで、楽しめるか、興味のある方はフェイスブックを覗いてみてください。#100days100Bookcoveysで探してみてください。いづれこのブログに掲載しようと思っています。追記2020・10・27#100days100Bookcoveysのチャレンジは、実はようやく50冊を超えようか、という、まあ、峠の頂が見えてきたところです。途中から、新たに二人の、元同級生も加わったのですが、100冊というのは、案外遠いですね。 ボタン押してね!

2019.07.15

コメント(0)

-

デビッド・ロウリー「A GHOST STORY ア・ゴースト・ストーリー」パルシネマしんこうえん

デビッド・ロウリー「ア・ゴースト・ストーリー」パルシネマしんこうえん JRの垂水駅で電車を待っていると、放送があって、2分後くらいに到着するはずの電車が遅れるという。電光掲示に遅着時間が掲示されて、それを見上げていて、やっぱり、イラっとする。 「修業が足らんなあ。」 兵庫駅に着いたのが、思っていた時刻より遅れたので、早足になる。ここから湊川公園まで斜めに街をよぎって歩くと何キロになるのか知らないが、結構好きなコースや。歩いていると汗ばんでくる。 「夏やなあ。」 パルシネマには上映開始のバッチリ5分間に到着。汗だく。 夏だから「幽霊」というわけではない。昨年の封切り上映を見損ねて気にかかっていたら、友達がほめていた。ますます気にかかる。それを、半年すれば、こうやってみることができるのがうれしい。 映画が始まって、そして、終わった。あまり心が動く感じはしなかった。ただ、一か所、ほとんど最後のシーンだった。 かつて、妻であった女性が、家を去るに際して、メッセージの紙切れを柱だか壁だかのの割れ目にペンキで塗りこめたのだが、この家に暮らし続けた「ゴースト」が、朽ち果てた柱から。それを取り出そうとするシーンが描かれる。 思わず、見ているぼくの目はくぎ付けになる。その瞬間、家を壊す轟音が響き渡る。ギョッとして、我に返った。もちろん、家を去った妻が残した紙切れを「ゴースト」は読むことができなかった。 ぼくには、ここが山場だった。もしも、ここで紙切れを見て、それが曝されていたら、この感想は、書くこともなかったと思う。 映画は、時間の重層的な流れを映し出し、ゴーストは高層ビルの風景の中で姿を消す。もう一度、紙きれをめぐる物語が、時間を越えてくりかえされるが、ぼくには余計だった。この映画のよさは、ゴーストに「ことば」がないことなのだから。 「死んでしまったもの」に世界はない。 滝口悠生という作家が「死んでいない者」という、ある人物の葬儀の日の様子を描いた小説を書いている。そこにあるのは「死んでいない者」の言葉が作り出す世界だけだ。しかし、その「場」に濃厚に漂ってしまうのが「死んでいなくなった者」の気配だったりもする。作家は「死」に関してあっち側とこっち側から描こうとしていたようなのだが、それは、映像を使っても変わらないはずだ。 ぼくは、自分が、あっち側に対する「拒否」とでもいう感じの思い込みを、どうしても譲れないんだなと、つくづく思い知った。死ねば死にっきりでいいじゃないか。そういう感じだ。 しかし、この監督は、ほとんど最後のシーンでゴーストに紙切れを読ませた。途中で、死んでいない人たちにちょっかいを出すシーンもあった。そうでなければ映画にならないのかもしれない。見ている人は、ぼくも含めて、そこを見たいのかもしれない。その成り行きに腹が立ったというわけではない。でも、この監督とは気が合わないと思った。 監督 デビッド・ロウリー David Lowery 製作 トビー・ハルブルックス ジェームズ・M・ジョンストン アダム・ドナギー 製作総指揮 デビッド・マドックス キャスト ケイシー・アフレック(C) ルーニー・マーラ(M) 原題 「A Ghost Story」 2017年 アメリカ 92分 2019・06・27追記2020・02・25 ぼくは滝口悠生という作家の「死んでいない者」という作品が、初めて読んだ時からずっと気にかかっている。だからと言って読み返すわけでもない。ただ、感想が上手く書けない。この映画に対する、何となくな拒絶感が、その小説に対してもあるのだろうか。最近、そんなことをふと考えた。ボタン押してね!にほんブログ村

2019.07.15

コメント(0)

-

チャン・ジーウン「乱世備忘 僕らの雨傘運動」元町映画館

チャン・ジーウン「乱世備忘 僕らの雨傘運動」 ここのところ、「元町映画館はドキュメンタリー」という感じが続いています。今日は香港の2014年「雨傘運動の記録」を2階の小部屋で観ました。 2014年に香港で起こった「雨傘運動」ってご存知でしょうか。「真の普通選挙」を求める若者たちが街を占拠した民主化運動です。警官隊から浴びせられる催涙弾に対して雨傘で身を守ったことから「雨傘運動」と呼ばれたそうです。チャン・ジーウン監督がデモの最前線でカメラを回し、その中で出会った学生らに焦点を当て、ごく普通の若者たちが「香港の未来」を探し求めた79日間の姿を記録した映画でした。 何の脚色もありません。カメラと一緒に転んでしまうリアルなハプニング。出てくる若者たちの嘘のない会話。繰り返しアップで映る警官の顔。そこに「真実」が輝いていました。 やがて敗北に終わる記録は、人によっては退屈な映像かもしれません。でも、見ていてよくわかるのです。繰り返しの毎日のようで、映像の印象が少しづつ変化します。そこでは、20代の若者たちが、生きている「世界」の変化の可能性に、自らの未来をかけていました。言葉でいうのは簡単ですが、命がけですよ。 遠くで動きがあることが伝わってきます。よどんだ空気が流れています。再び激しい動きがあります。胡椒スプレーがまかれ、催涙ガスが充満しています。走って逃げています。警官に拘束されています。少女が涙を流しています。一人、一人、写真を撮られています。しかし、写真を撮っている警官をカメラはずっと撮り続けているのです。このカメラの映像が表現するど根性の中に、カメラマン自身も「未来」を希求していることが伝わってきます。 若者たちは、冗談を言い、議論し、地面で寝ています。彼らは、自分が生きていく社会を、体を張って、でも、力むことなく、悲壮にならず、自分で作ろうとしているようです。 長い物には巻かれろとでも言っているかのような、たとえば、大学教授である「大人」の言葉に、きちんと、自分の言葉で反論するメガネの女子学生の姿は、やはり心を揺さぶるものです。こっちの、若い子の方が正しい。 映画のあと濱田麻矢さん(神戸大学・中国現代文学)のレクチャーがありました。何も知らなかった香港と中国の関係や、2014年に敗北しながら、今、再び起こっている自治と民主化を求める運動の解説を聞きました。この香港の人々の運動を理解し支持することが、「民主主義」を失いつつある、この国に生きているぼくにとって、とても大切なことだと思いました。ついでに、この国のメディアのダメさ加減を、またしても痛感したのでした。 映画館でこんな絵葉書をもらいました。 雨傘は、この運動では催涙弾の直撃を避ける闘いの道具なのですが、カラフルな雨傘が歩いている風景は、どこか、ファンタジックで夢があるところが印象に残りました。監督 陳梓桓(チャン・ジーウン)原題「乱世備忘 Yellowing」 2016年 香港 128分 2019・07・13・元町映画館no10追記2019・12.312019年に見た印象深いドキュメンタリーの一つがこれです。2016年の作品ですが、2019年の香港、あるいは中国は、予断を許さない事態に突入したまま年を越しつつありますね。香港で、巨大な国家権力が何をしているのか、目が離せない新しい年が始まります。追記2020・07・03「雨傘運動」に始まった、民主化運動を担った活動家たちが、香港を離れたというニュースが流れてきました。世界は「国家」が牙をむき出しにし始めています。ただの徘徊オジさんにはなすすべがありません。 目の前のチンケな政治家たちも「国家」をまとっていれば大丈夫とたかをくくっているようです。 まさか、こんな時代がきて、それを目の当たりにするとは、正直、想像していませんでした。まじ、どうしよう、というのが実感です。追記2023・01・23 「雨傘運動」は、いつからか「時代革命」という呼び名に変わりました。開き直ったかに見える、圧倒的な強権発動で、民主化運動を鎮静化、あるいは弾圧した中央政府は、コロナをめぐっては、本土でも、言論統制、弾圧を日常化させた全体主義国家への道を邁進しているようです。 こうした状況に対して、中国ヘイトの格好のネタとして取り扱う傾向がありますが、たとえばNHKの報道内容に嘴を突っ込むような手法で言論コントロールをやっているらしい、われわれの国の現状は、いってしまえば似たり寄ったりなのではないかということを忘れてヘイトを垂れ流すのはいかがなものでしょうね。 弾圧下の香港で、表現の自由の希求から生まれた、香港映画の一つ「少年たちの時代革命」を観ましたが、「連帯」への直線的な若者たちの行動に胸を打たれました。 ボタン押してね!

2019.07.14

コメント(0)

-

アラン・ベネット 「英国万歳!」ナショナル・シアター・ライヴ 2019

アラン・ベネット 「英国万歳!」ナショナル・シアター・ライヴ 2019 イギリスのアラン・ベネットという劇作家が、1995年ころ書いた戯曲「英国万歳!」。ノッティンガム・プレイハウスという劇場で、2018年の11月に上演されたライブ。映画にもなっている演目らしいが、何も知らないで見た。 面白かった。コメディの範疇に入るお芝居だと思うが、「狂気」の王を取り巻く家族、臣下、何よりも三人の侍医のふるまいのバカバカしさが、笑っていられない「怖さ」にまで至るところを見せているところが、まずスゴイ。 そこでは、「狂気」はむしろ、王にではなく、この医者たちの側に漂っていて、治療という名の虐待を無理やり施され、イジメぬかれてゆく王の悲惨が、これでもかとばかりに繰り広げられる。 が、その底には「権力に対する欲望」の滑稽なまでの、「醜さ」がちゃんと描かれていて、それが、この演劇の「現代性」を感じさせるところだった。 しかし、それにしても、ジョージ三世を演じるマーク・ゲイティスという役者の、鬼気迫る演技。ほぼ全編、延々といじめられ尽くす場面から、雄々しく復活するラストまで、スゴイもんだと感心した。ホント、ご苦労様でした。 イギリスの人たちというのは、ホントに「王様」が好きなんだと実感したが、この国で「王家」を題材にこれをやる人が誰もいないのは何故なんだろう?いや、ホント! 演出 アダム・ペンフォード 作 アラン・ベネット キャスト マーク・ゲイティス エイドリアン・スカーボロー 原題「The Madness of George ?」 2018年 イギリス「ノッティンガム・プレイハウス」 176分 2019・06・23ボタン押してね!

2019.07.14

コメント(0)

-

山城竹識「MONGOL800 -message-」梅田ブルグ7

山城竹識「MONGOL800 -message-」梅田ブルグ7今日は梅田の「ブルグ7」という映画館に初めてやってきました。久しぶりの大阪駅前ビル界隈でした。 映画「ちいさな恋のうた」で、ちょっと空振りだったMONGOL800のドキュメンタリーをやってるのが、神戸からだと、ここしかなかったからやってきました。見たのは「MONGOL800-message-」です。 映画はシンプルで、正直でした。ぼくは最初の曲から、歌がかかるたびに泣きっぱなしでした。涙がこみあげてきてどうにもならないのです。 画面では、18歳の少年たちが歌い始めて、らがて、40歳になってしまったのおっさんたちが語っていました。おっさんたちは20年続いた伝説のバンドの始まりを語り、今、終わろうとしているバンドについて語っていました。 リード・ギターの儀間崇が脱退の決意の苦しさを語り、ドラムの高里悟が三人のバンドであることが変わらないことを語り、清作君がバンドマンであることを語っていました。監督の山城竹識は何の技巧も凝らさず、正直に語っている三人を、シンプルにそのまんま撮っていました。それがこの映画のもっともすぐれたところだと思いました。 三人のおっさんたちの率直さがすがすがしいのです。全くウソがないないのです。ぼくにはそう見えました。清作君は18歳の時に、いや、彼だけではないですね、三人ともが、こんなおっさんになるとは思っていなかったにちがいありません。「高校生の頃と、あんまり変わったと思っていない。」 心に残ったセリフでした。でも、時は流れてしまうのですよね。65歳のジジイは、ただでさえ涙もろくて仕方がありませんが、スクリーンでは、20年の年月に浸り込んで泣くしかない曲が演奏されるときているのです。 最後に名曲「小さな恋のうた」が、もう一度、最後まで演奏されて映画は終わりました。2019年2月の武道館のシーンです。いったいどれほど数の人たちがこのシーンに映っているのでしょう。超満員の観衆たちが声を張り上げ、メンバーを指さして歌っています。「夢ならばさめないで♪ 夢ならばさめないで♪」 映画館を出ると、ビルが林立する、その上に上弦の月が輝いていました。監督 山城竹識キャスト 上江洌清作(MONGOL800) 儀間崇(MONGOL800) 高里悟(MONGOL800)追記 2019・07・15 ぼくは、我が家の「ゆかいな仲間たち」に教えられて、彼らの音楽と出会いました。で、ぼくが繰り返し「モンパチ」を聞くようになったのは、「ゆかいな仲間たち」が、みんな家を去ったあとのことです。PCにヘッドホン・ジャックを差し込んで繰り返し聞いてきました。 ぼくには彼らの曲は、二度とかえってこない「我が家」のある時代に連れてかえってくれる曲なのでしょうね。大きな音で聞くと、かならず涙が流れます。だから、小さな音でしか聞きません(笑)。 映画館で「大きな音」のモンパチを聞いて、久しぶりに思い出に浸りました。こんな聴き方は、あんまりよくないのかもしれません。でも、音楽って、そういうもんじゃないかなあ。最近、よくそう思います。追記2022・07・12 ヤサイクン家の自家用車に載せてもらうと、相変わらずモンパチとヒロトとキヨシローが聞こえてきます。チビラ軍団の一番オネーサンの小雪姫は4月から中学生になりましが、鼻歌は「小さな恋の歌」だったりします。ヤサイクンの10年がかりのマインド・コントロールの成果ですが、時代遅れの少女だとバカにされたりしないか、ジージ―は密かに危惧しています。 久しぶりに聞いていて♪忘れるな琉球の心♬に、やっぱり涙がこぼれました(笑)にほんブログ村MONGOL800(モンゴル800)/MESSAGE(メッセージ) [CD] HICC-1201

2019.07.13

コメント(0)

-

週刊 読書案内 大岡信「古典を読む 万葉集」・「詩人・菅原道真」(岩波現代文庫)

大岡信「古典を読む 万葉集」・「詩人・菅原道真」(岩波現代文庫) 「折々のうた」の大岡信が2017年に亡くなって二年がたちました。以前こんな案内を、高校生に向けて書いたことがあります。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 大岡信(おおおかまこと) この名前を聞いてピンと来る人は新聞をよく読む人かもしれませんね。朝日新聞朝刊紙上に、さあ、何年になるのでしょう。1979年1月から2007年3月まで連載された「折々のうた」の著者ですね。詩や和歌を一般の人にわかりやすく紹介する200字コラムの嚆矢とも典型ともいうべき仕事ですね。 岩波書店から新書化されていて、全部で21巻あります。途中に休載期間があって「折々のうた」(岩波新書)のシリーズ11巻と「新 折々のうた」(岩波新書)のシリーズ10巻の合計21巻です。 他に朝日新聞社が単行本、文庫本でもシリーズ化していて、それぞれよく読まれてきました。ぼくが大学生だった頃からの連載で、明治の訳詩とか古典短歌とかを歯ざわりのよい箸休めか新鮮なデザートのように、毎朝紹介してみせる大岡信の腕前に感心したものです。 大岡信は読売新聞の記者をしながら詩人として世に出た人です。「自分の感受性くらい」(花神社)の茨木のり子と「ことばの力」(岩波ジュニア新書)の川崎洋という二人の詩人が1953年に始めた詩誌「櫂」のグループに谷川俊太郎とかと参加し、その後、明治大学で教えながら素人にもよくわかる語り口で日本の詩や短歌、詩人、歌人を様々に論じたり紹介してきた人なのです。 特にアンソロジーを得意としていて、「私の万葉集(全5巻)」(講談社現代新書)、高校生や中学生向けの「星の林に月の船」(岩波少年文庫)、現代詩なら「戦後代表詩選(正・続)」(思潮社・詩の森文庫)というふうに、「折々のうた」のほかにもアンソロジーだけでも膨大な著作があります。 最近、「折々のうた」という短いエッセイは単なる余技ではなくて、調べ尽くして書いていたのだなと気付かせてくれた評論集を読みました。 「古典を読む 万葉集」(岩波現代文庫)、「詩人・菅原道真」(岩波現代文庫)の二冊です。 万葉学者として有名な中西進という人の「旅に棲む-高橋虫麻呂論」(角川書店)という本を読んで、我ながら、あまりの無知蒙昧さに情けなくなり、ひさしぶりに手に取ったのが大岡信でした。 というのも、この人文章は国文学の常識を教科書風にきちんとおさらいしたうえで論が進んでゆくのです。言ってみれば先生なのですね。国文学の和歌や詩に関して自分の“おばか”加減に困ったときの大岡信頼みとでも言いましょうか。だから下手な口真似のぼくの授業の講釈なんかより、この人を直接読むほうがいいというわけです。 とくに「古典を読む 万葉集」のほうは、授業ではほとんど触れることがない万葉集の和歌について、初期から代表的な歌人をたどって解説しているのでとてもわかりやすい。和歌も解説付きなので解釈に困って立ち往生ということもきっとないでしょう。 まあ、やっぱり万葉集ということになると、代表歌人柿本人麻呂論という側面もあって、「古今和歌集」の代表歌人紀貫之と比較して論じているところなどは、なかなか刺激的でした。 古代から平安時代にかけて、和歌とはなんだったのか、歌人とは何者だったのか。時代と文化の関係ですね。ついでに、以前紹介した藤岡忠美先生の「紀貫之」(講談社学術文庫)に手を出してみようと考える人がいたりすると、ちょっと嬉しいですね。 「詩人・菅原道真」のほうは歌人というより漢詩人というべき菅原道真を論じているのですが、時代はもちろん万葉集の時代ではなくて、古今和歌集の時代の人。国風文化が生まれてくる歴史的な現場での、翻訳の話として僕はとても興味深く読みました。 古代の知識人の中に漢詩、「からうた」と読むべきかもしれませんが、唐、中国ですね、それと和歌、日本との相互の交流、翻訳という時代があったのですね。そこでは、何よりも日本の歌の中国の詩への翻訳という方向が面白いなと思ったのですが、諸君はどう考えるのでしょうね?是非、お読みください。(S) (初出)2008/09/02追記2022・10・22 読み返してみると、このブログを始めた2019年に、それ以前のブログに載せていた記事を再掲載したので、記述が古いことがわかりますが、内容そのものについては、古びているとは思いません。ただ、大岡信の「折々の歌」のシリーズが、例えば、高校生や大学生に、今でも読み継がれているのかどうかはかなり怪しいと思います。若い人たちが、古典的な教養と呼ぶべきものを失い始めたのは、ぼくたちの世代からだとは思いますが、「百人一首」を暗唱させることをゲーム化して競わせることが流行っている現在ですが、クイズの答えとして和歌は知っていても、こころの糧としての和歌には関心がないのが実情のようです。 国語教育のIT化とかが推進されているようですが、役に立つ国語には古典的な情操の涵養は含まれていないようで、要領のいい官僚の考えることは恐ろしいと、結構、マジに憂えている今日この頃です。ボタン押してね!にほんブログ村紀貫之/大岡信【1000円以上送料無料】名句 歌ごよみ[夏]【電子書籍】[ 大岡 信 ]

2019.07.13

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 石塚真一「BLUE GIANT SUPREME 8」(小学館)

石塚真一「BLUE GIANT SUPREME 8」(小学館)「ヤサイクン」のマンガ便、石塚真一の「BLUE GIANT SUPREME 8」(小学館)をが届きました。 ヨーロッパの若いミュージシャンと競うように腕を磨く、宮本大。8巻の前半は、同じ21歳。おなじ、テナー・サックスプレイヤー、アーネスト・ハーグリーブスとの出会い。格段に優れたテクニックとセンスの持ち主「アーニー」と対決した「大」。 彼はこんなふうに、さらなる戦いを挑む。 読みはじめた頃、彼は中学生だった。21歳になった彼は「少年の心」を捨てず、世界に挑んでいる。 ちょっと、グッときた。 「音楽を絵にする。」石塚真一が、このマンガで挑んでいるのはきっとそこだと思う。さて、それは可能なのだろうか? 8巻の最後の20数頁には、「フキダシ」がない。そのまま、8巻は終わる。それが、石塚の挑戦だと思った。果たして、うまくいっているかどうか。 マンガが、映像化してくる。一コマ一コマが、イメージの中で立体を作り上げていく。「無音の絵」が表情と音を持ち始める。見ていて話が分かる。 「なんだ、これは?!」 驚きの8巻だった。 でもこれって、次はどうするの?って思うわけで、際限のない挑戦かもしれない。追記2020・03・03「BLUE GIANT(全10巻)」(小学館)・それから「BLUE GIANT SUPREME (10)」の感想はこちらからどうぞ。ボタン押してね!にほんブログ村東京チェックイン 石塚真一短編集 (ビッグコミックススペシャル) [ 石塚真一 ふるいけど、らしい!人柄出てるね。

2019.07.12

コメント(0)

-

週刊 読書案内 高村光太郎「レモン哀歌」 「智恵子抄」(新潮文庫)

高村光太郎「レモン哀歌」「智恵子抄」(新潮文庫)より 十代の終わりから、二十代の初め、詩と出会い、読みはじめる。そういう体験は、今の若い人たちにもあるのだろうか。 「智恵子抄」の高村光太郎、「春と修羅」の宮沢賢治、「在りし日の歌」の中原中也。やがて、「わがひとに与ふる哀歌」の伊東静雄を知り、「荒地」派の詩人たちを知る。それが十代から二十代前半への、精神の成長のあかしのように思っていたころがある。1970年代初頭の高校生の「青春」だった。 レモン哀歌 高村光太郎 そんなにもあなたはレモンを待つてゐた かなしく白くあかるい死の床で わたしの手からとつた一つのレモンを あなたのきれいな歯ががりりと噛んだ トパアズいろの香気が立つ その数滴の天のものなるレモンの汁は ぱつとあなたの意識を正常にした あなたの青く澄んだ眼がかすかに笑ふ わたしの手を握るあなたの力の健康さよ あなたの咽喉(のど)に嵐はあるが かういふ命の瀬戸ぎはに 智恵子はもとの智恵子となり 生涯の愛を一瞬にかたむけた それからひと時 昔山巓(さんてん)でしたやうな深呼吸を一つして あなたの機関はそれなり止まつた 写真の前に挿した桜の花かげに すずしく光るレモンを今日も置かう こんな詩句をこっそり口ずさんでいた少年は、やがて、四畳半の下宿の天井に貼り付けた詩句を呪文のように繰り返しながら、四年で出られる学校に八年も在籍する、怠惰で無為な青年になる。 ぼくが真実を口にするとほとんど全世界を凍らせるだろうという妄想によって ぼくは廃人であるそうだ おうこの夕ぐれ時の街の風景は 無数の休暇でたてこんでいる 街は喧騒と無関係によってぼくの友である 苦悩の広場はぼくがひとりで地ならしをして ちょうどぼくがはいるにふさわしいビルディングを建てよう 大工と大工の子の神話はいらない 不毛の国の花々 ぼくの愛した女たち お袂れだ(吉本隆明「廃人の歌」部分) ようやくもぐりこんだ、海の見える丘の上にあるキャンパスは明るい廃墟のようだった。神戸製鋼所の溶鉱炉が深夜になっても赤い炎を立ち昇らせていた。 生協の書籍部に積み上げられた「構造と力」、「チベットのモーツアルト」、「映像の召還」。みんな眩しかった。40年近く過去の出来事になった。 今でも、こんな詩を読む人はいるのだろうか。丘の上で大きく一つ深呼吸して、もう一度読みはじめるのも、悪くないのではないだろうか。(S)2019・07・11追記2022・04・26 半世紀前に出会った詩や小説を読み直そうかと思っています。「読む」というよりも「書く」、一つずつ手で書き写してみようかと。思い出をたどりたいわけではありません。なにか、新しいことが起きないか、そんな気持ちです。 新しく目の前にやって来る作品群についていけない抵抗感の由来が知りたいという思い付きもあります。さあ、どうなることでしょう。にほんブログ村ボタン押してね!レモン哀歌 高村光太郎詩集 (集英社文庫) [ 高村光太郎 ]今はこんな装丁なんです。【送料無料】 智恵子抄 詩集 愛蔵版詩集シリーズ / 高村光太郎 【本】こういう、単行本もあるんだ。

2019.07.11

コメント(0)

-

徘徊日記 2018年6月24日(日) 兵庫区 須佐野公園 「和田の笠松」 歌碑

兵庫区 須佐野公園 「和田の笠松」歌碑 徘徊日記2018年6月24日(日) JR兵庫駅を南東に、中央卸売市場の方に向かって徘徊していると、市場の手前の道沿いに須佐野公園という、小さな公園がある。 お母さんと小さな女の子がシャボン玉をして遊んでいた公園だが、その片隅に藤原為家という人の歌碑がある。 秋風の 吹き来る峰の 村雨に さして宿かる 和田の笠松 大輪田の泊、兵庫の津、あちらこちらに名所旧跡ふうに看板があって、なるほどなるほどと、物知りになってゆく徘徊の日々。 このあたりには、船から目印になる「和田の笠松」なる松の木があったらしいが、今はない。何代目とか、植え代わり生え代わりとかじゃなくて、ないのがなかなか潔くてよい。代わりに、海辺の歌とは、ちょっと思えない和歌の歌碑がある。笑ってしまった。 藤原為家という人は、たぶん藤原定家の息子で、御子左家の当主。都のエエシのボン。「十六夜日記」の阿仏尼と浮名を流した人やと思うけど、まあ、こんなとこには来てへんわなあ。 帰りには垂水の「蛸平」さんでたこ焼き、おつゆ付きの「明石焼き」ね、を買って手みやげ。同居人は、ことのほか喜んでいた。2018/06/24ボタン押してね!

2019.07.11

コメント(0)

-

週刊 読書案内 村田喜代子「八幡炎炎記」・「火環-完結編」(平凡社)

村田喜代子「八幡炎炎記」・「火環-完結編」(平凡社) 今は亡き黒澤明が生前、監督した最後から二つ目の映画は「八月の狂詩曲(ラプソディー)」という作品です。その作品の原作者は作家の村田喜代子さんで、作品の名は「鍋の中」(文春文庫)といいます。長崎の被爆者の老婆とハワイに暮らす孫の姿を描いた秀作です。 さて、その映画には、主人公鉦おばあちゃんのハワイにいる孫、クラークを演じたリチャード・ギアが「もうアリとは共演しない」と言い残したという、撮影の後日談があるそうです。 監督が納得する蟻の行列を撮影するための待ち時間が余りにも長かったという、黒沢映画らしい苦労話なのですが、監督があくまでもこだわり、映画でクローズアップした「蟻」とは原作者村田喜代子にとって何だったのかということが気にかかっていました。 最近、「八幡炎炎記」と「火環-八幡炎炎記完結編」(平凡社)を立て続けに読みました。彼女の自伝的長編といわれている作品ですが、そこにその「蟻」の謎解きがありました。 ミツ江と駆け落ちしなければ、克美は毎朝のこの時間に店の前を掃いて掃除をしていたので、たぶん彼は直接、熱線に射抜かれて隣のコンクリート塀か何かに、はかない人型の影となって世の痕跡を残したかもしれない。広島の空にはじけた紅蓮の火の玉は、内側からもくもくと金や銀、オレンジ、青、黄、白と怪しい色を吹き出しながら、天空に生じた巨大腫瘍みたいに血みどろの醜悪な姿で膨れ上がった。爆心地周辺の地表温度は一瞬に三、四千度に上昇して、たぶん克美の親方も店も灼熱地獄の中に消えただろう。 しかし地獄というのは何らかの生前の報いで、それならこれは地獄じゃない。長年にわたり手を取って仕事を教えた弟子に女房を盗られた失意の親方が死に、彼を欺いて店を飛び出した、いわば姦夫姦婦が助かるなんて道理じゃない。ということはこの世は往々にして地獄よりもむごい出来事が生じるのだ。それを何と呼ぶか、もうこれこそ究極、「事実」とだけ呼ぶしかない。 しかし、まさかその三日後に、今度は自分の住む北九州が次の原爆の目標いなっているとは克美は知るよしもない。今度のは広島に落ちたウラン型爆弾より一・五倍強力なプルトニュウム型原爆で、投下目標地点は小倉市の陸軍造兵廠だが、爆発すれば小倉に隣接する八幡、戸畑、若松、門司の北九州五市全域と八幡製鉄所、それに関門、山口一帯まで被害が及ぶだろう。今度は克美が冥府に行った親方の後を追う番だった。 原爆が落ちた長崎と、からくも助かった北九州。生があり、死があって、ただ二通りの事実に人々は振り分けられる。このときの状況を想うと克美は極小の蟻のような存在で、そして天空には巨大な原爆の鉄槌がぶら下がっていた。それが地上のどこかへ落ちるわけだが、蟻の克美は大鉄槌の落ちてくる間隙をからくもはい出るように生きのびたのだ。 物語は鉄が燃える町、北九州、八幡に暮らす三姉妹の家族の「蟻」のような暮らしを描いています。 絵描きになる夢が捨てられないお人好しで、力仕事の嫌いな指物師貴田菊二と所帯を持つ長女サト。 下宿屋を営む江藤辰蔵と暮らす病身の二女トミ江。洋裁師の親方の女房になりながら、女癖の悪い弟子の瀬高克美と駆け落ちしてきた三女ミツ江。 サトは男運の悪い娘百合子が捨てた孫娘ヒナ子を、トミ江は辰蔵が借金のカタに連れ帰ってきたタマエを、ミツ江は克美の兄弟の娘緑を引き取り、それぞれ養女として育てています。 サトが戦後の生活を語ります。克美が次々と出会う女との成り行きを語ります。ヒナ子が幼い暮らしの喜びを語ります。 蟻の群れの一匹一匹に名前が付けられて、思い思いの方角へ動いてゆくさまが描かれています。多層的で、それぞれが蟻のように、それぞれの世界と出会っていく「語り」が重ねられて、この国の戦後の社会が生き生きと描き出されていくのです。 隣の国で新たな戦争があり、家族の病気があり、大きな台風の被害があり、日々の食卓のお惣菜があります。不幸な女の死があり、少女は少年と出会います。 その中で、この小説の際立った面白さとして忘れられないのが、庶民の戦後映画史ともいうべき、ヒナ子と映画の出会いです。 このあたりから、話は「完結編」に移って行きます。 東京湾から上陸するゴジラの大きな姿を、ヒナ子はもう一生忘れない。夜の海は暗くて、遠くの船で炎が上がっている。背中のとさかが濡れてぬるぬる光っていた。ランランと光る眼は昇道寺の仁王像だった。ヒナ子はなんだかわけもなく懐かしくてたまらなくなった。 「ゴジラ――」 と思わずスクリーンに叫んだ。「ゴジラ――。あたしがおるけんね―。」 ゴジラは進んでいく。高圧線の鉄塔をなぎ倒し、国会議事堂を踏みつぶし、場内からは拍手がわく。勝鬨橋を蹴り飛ばすとヤンヤの喝さいが上がった。「ええどう。ゴジラ―、もっとやれー。」「ゴジラ―!死んだらいけ―ん。いやや―。いや―、いや―!」 場内が明るくなると、お客は脱力したように顔を上げた。気を取り直した親たちが、自分の子どもを連れに舞台に上がってきた。ヒナ子はその中で一番大きな子どもだった。サトが来てヒナ子の顔をハンカチで拭いた。サトの皺だらけの瞼も赤くなっていた。 ここには昭和30年代の社会と映画の出会いの姿が活写されています。 木下惠介「二十四の瞳」、「この天の虹」、「楢山節考」、俳優なら市川雷蔵の「大菩薩峠」、中村錦之助は「ひよどり草子」「笛吹童子」「里見八犬伝」、大川橋蔵の「新吾十番勝負」、ネオ・リアリズムの「自転車泥棒」、そして新藤兼人「愛妻物語」「偽れる盛装」「原爆の子」。小説中で話題になるこのラインナップを見ただけで、ぼくより少しご年長の七十代の映画ファンの方はしてやったりと、相槌をお打ちになるに違いないことでしょう。 語り手のヒナ子は中学校を卒業すると、なんと、映画館の窓口でモギリの仕事を得て、さっさと就職してしまいます。彼女にとって大切なのは映画でした。すでに月刊「映画シナリオ」の定期購読者でもあり、その映画熱は冷めるということを知りません。 独立プロで話題の監督、新藤兼人の「裸の島」を見た彼女は、ついに、新藤に弟子入りすべく家出を決行します。 しかし、前に立ちふさがったのは、育ての母であり、実の祖母であるサトでした。ここで、はじめてヒナ子とサトが激突します。 家出荷物を持ったヒナ子を、サトが玄関で取り押さえます。二人の対話がこの小説のクライマックスです。「い、い、嫌や!あたし東京ば行って映画作る。新藤兼人監督の家に行って弟子入りするとや。」 「と、と、東京やと!」 思わずサトが吃った。「そ、そ、それがどうしたん!あ、あたし、行ってシナリオライターになる。」「な、なんやと・・・。そこの家に行ったら養うてもらえるとか。お、お前はその偉か人の家ば知っとるとか」「と、所番地なんか、こ、交番で聞いたらわかる!」「馬鹿たれっ」 サトはヒナ子の頬を撲った。頭は叩いたことがあるが、頬に手を当てたのは初めてだ。柔らかい白玉饅頭みたいな頬の肉がサトの掌でバシッと鳴った。サトは熱い涙が流れた。赤ん坊の頃から、ヒナ子の可愛さは譬えようがなかった。その子を撲って戸口で地べたに押さえつけた。「じいちゃんとばあちゃんば置いて、どげな偉か人のところに出ていくとか?こないだの映画場作った監督のとこに行くんやったら許さんど!」 「あの映画がどうしたんや。」 「あれは虚言(すらごと)の映画や!」 サトは抑えていたものが噴出したように怒鳴った。「水のない島というのに、あの小さい島一面には畑がつくられとった!」 「それがどうしたん?なして嘘の映画や。あの映画の夫婦は一生懸命、隣の島から水ば運んで畑ば作って頑張っとるよ。」 「馬鹿言え。たかが貰い水であれだけの畑が育つわけはない。水なしの島に畑はできぬ!」 ヒナ子はハッとした。島を覆った野菜畑の映像が眼に浮かんだ。「それよりもっと大事なことがある。死んだ子どもば火葬にするところがあったじゃろ。」 「それがどうしたん。」 「人間一人焼くとに、あんなチョロチョロ火で焼けるもんじゃなか。いくら子どもでも脂の多かなまの体を焼き上げるには、燃やす木も太うて油の多いなま木でのうては役に立たん」 「なま木?」 「いま山へ入って伐り倒したばっかりの木のことじゃ。前に伐っておいたような木は。枯れて油が抜けてしもうて役に立たん。」 ヒナ子は真剣に聞いている。初めて耳にすることだ。「人の体は骨もあるし臓物もある。簡単に燃えるもんではない。枯れた薪では人を焼く火力が足りん。なま木を小山のように組んで、まる一日かけて死骸を裏返したり表返えしたり、つきっきりで焼き上げる。そやから島では昔から葬式は土葬と決まってる。」「お前が好きな映画監督がどのくらい偉いか知らんが、人の生き死にの有り様ばわかっとらん。そんな人物にお前は何を習うつもりで家出するとか。」「・・・・・」「大事なことはばあちゃんが教えてやる」 サトはヒナ子が心配で、いっしょに映画を観るのですが、映画には納得できなかったのです。その彼女の、ひいては、「蟻の目」で生きている庶民の映画批評がこの発言のすばらしさを支えているわけです。これは、世間知らずの孫娘可愛さだけの発言ではありません。 「蟻」のように、子供を育て、孫を育てて生きてきた「人間」が、映画の作りごと、「虚言(すらごと)」を見事に見やぶっています。 爽快ともいえる、老婆の啖呵に、作家の本音が込められていると読めるわけです 「蟻が納得する作品」、果たしてそんな作品が可能なのかどうか、しかし、作家村田喜代子の中では「蟻が納得する作品」を書きたいという夢が今でも捨てられていないことは確かです。 ヒナ子が一旦、家出をあきらめるところで小説は終わります。しかし、やがて、彼女が小説家へと踏み出していく性根のようなものが、ここに描かれていることはリアルに読み取ることができるとおもいます。 自伝小説として、出色の出来栄えだと思いました。(S)追記2022・12・20 フェイス・ブックでお友達と映画の話をしていて黒澤明の「八月の狂詩曲」が話題に出てきて思い出しました。村田喜代子の「鍋の中」だったなあ。で、この投稿を少し修繕しました。彼女には、ほかにも「案内」したい面白い作品がたくさんありますが、思うように「案内」できていません。テキパキが出来なくなりつつあることに焦ることもありますが、まあ、ゆっくりやっていきたいと思っています(笑)。にほんブログ村にほんブログ村【中古】 エリザベスの友達 /村田喜代子(著者) 【中古】afbこれ、面白いですよ。故郷のわが家 [ 村田喜代子 ]ちょっと符ですかね?

2019.07.11

コメント(0)

-

徘徊日記 2018年6月20日(水)「雨の布引の滝」

「雨の布引の滝」 徘徊日記2018年6月20日(水) 何を思いついたのか、小雨の中、布引の雌滝のあたりを徘徊しました。 夕暮れ時ということもあって、もちろん誰もいません。過去に何度か来たことはあります。あるけれど、「布引の滝」として、落下する水の記憶がありません。 新神戸駅のアナウンスが聞こえそうな場所で、ロープウェイが動いているハーブ園とかはもっと上です。ここは、駅からすぐ近くで、せいぜい300メートルほど登ったところですね。 そうはいっても、汗だくと小雨に濡れた頭を拭きたい天気でした。しまったなあ・・・、ハンカチもタオルも忘れてきたがな。 雄滝とか夫婦滝とかはもっと上のほうなので、ここで帰るとただの笑いものですねえ。いや、しかし、とても気力が持ちそうもないですねえ。 とりあえず、突如の思い付きもここまです。へたへた歩いて坂を下り、生田川公園のなかを雨中の散歩でした。 犬を連れた奥さんが散歩していらっしゃいます。小さな女の子を自転車に乗せたおかーさんが、お忙しそうに通り過ぎていきました。下校時間なんでしょうね、中学生が傘で戦っていました。 歩きながら、いやそれにしてもオレもヒマなヤツやと、自ら感心することしきりでした。。 結局、春日野道の大安亭市場まで歩いて、キムチとナムルを買って帰ってきました。同居人は、もちろん、そっちを喜んでいました(笑)。2018・06・20追記 2019・07・08 こんなふうに、目的もなく歩き始めて一年たちました。目的もなく歩くことにも飽きるものですね。そんな、気分になって、歩くことが止まると、てきめんに太り始めてしまいました。そのうえ、たまに歩くと、膝の調子がおかしかったりします 「長いお別れ」なんていう映画を見たりすると、もはや、他人事とも思えないシーンが繰り広げられています。今のところ、自分以外のぶんの傘を持って歩きだしたりすることはないようですから、まだ安心なのですが、持って出たものを忘れてくるのは日常茶飯事化しています。 まあ、クヨクヨしても仕方がないですね。とりあえず、2019年「徘徊日記」を、自分の足で再開しようともくろんでいる、今日この頃です。 しかし、まあ、なんとも暑い日々が始まってしまったなあ。とほほ・・・にほんブログ村

2019.07.10

コメント(0)

-

週刊 読書案内 島田雅彦「虚人の星」(講談社)

島田雅彦「虚人の星」(講談社) 島田雅彦という作家が、「海燕」という雑誌から、「優しいサヨクのための嬉遊曲」(「島田雅彦芥川賞落選作全集 (上)」 河出文庫所収)という作品で、さっそうとデビューしたのは1983年。 ようやく学校を出て、仕事に就いたばかりだったぼくは、カタカナで「サヨク」を自称する、ハンサムな学生作家の写真を見て、「こいつはきらいや!」という、羨望ともやっかみとも判断のつかないものを感じたのを覚えている。あれから30年を超える年月がたち、作家は書き続け、山のような作品があるが、ただの一冊も読んだことがなかった。 ヒマになったからか、男前を許せるあきらめがついたからか、アマゾンで、ほかの本を探していると、この、人を喰った題名の作品が目に留まって、購入をクリックしていた。 「一押しの面白い小説だ」とか「現代日本の危機を描いた傑作」のキャッチコピーに引っかかったわけではない。まあ、なんとなく、単行本が1円だったからかもしれない。読み始めてみると、これが、なんと、カルビーのえびせんのように、やめられなくなって、一気読みしてしまった。 小説は二人の語り手が、交互に一人称で語るという形式で進行する。 一人は多重人格で七人の人格が混在する、まあ、だからかな、正義の人「レインボーマン」を称する「自分」の希薄な、秀才青年。 もう一人は、こころの中に「ドラえもん」が住みついて、困ったときは、いつも彼が助けてくれるという成長途上で大人になることを見失った、ホントはのび太かもしれない中年男。 これだけ書くとバカみたいなのだが、いわゆるポストモダン小説。バカバカしい設定にはなっているけれど、実は、異常に難解で意味不明なんじゃないかという心配は全くいらない。すらすら読める。筋立ても、ある意味、本当にあほらしい。 レインボーマンは、少年時代からの、自我形成のプロセスを告白的に振り返る語りを続けながら成長する。 行方不明の父親と奔放な母という出自が関係するのか、しないのか、当人は多重人格に苦しんでいて、精神科医宗猛の、まあ、この人がそもそも中国のスパイ、その指導を、受け入れて外務省に入省する。 外務省から、精華大学へ留学する機会に、中国のスパイ養成所で訓練を受け、中国のスパイとして、首相官邸に潜り込むまでになる。そこからの紆余曲折で、二重スパイになるというところが、この小説の一つの肝。 名前は星新一。まあ、星新一的オチも用意されているんだけど、飛雄馬じゃなくてよかった。 もう一人の語り手、松平定男と名付けられた、ドラえもん男は、ジーちゃんもトーちゃんも総理大臣だったという世襲ボンクラ政治家なのだが、「よみがえれ、日いずる国」というスローガンで担ぎ上げられて極右の総理大臣になる。 能力としての判断力、決断力の不足は、どうにもならないのだが、危機に陥ると、頭の中に住んでいるドラえもんが、本人に憑依して、周りがア然とする大胆な行動をとることが出来る。 もちろん本人には、自分が何をしているのか、何を言っているのかわかっていない。小説の二つ目の肝は、ドラえもんだよりから、のび太の自己発見までかもしれない。 小説全体の結末には触れないが、政治家の名前には戦国時代の大名の姓があてられていたり、ご都合主義的精神病理解説や、荒唐無稽なスパイ養成プロセス、政治家の女性スキャンダルが、ありがちに、面白可笑しく描かれている様子は、下世話なパロディー小説の体裁で、おふざけ感満載なのだが、不思議なことにリアルなのだ。 読みながら、かつて、同じように毎日出版文化賞をとった、村上龍の「半島を出よ」(幻冬舎文庫)という作品を思い出した。 朝鮮半島の情勢をめぐって、いわば、第二次朝鮮戦争の可能性を描いた小説だったのだが、近未来的な空想か、目の前の現実のパロディか、という違いはあるのだが、現実的な対象に対する、荒唐無稽な物語というところは共通している。 その二つの作品の単純な読後感の比較を、記憶をたどって考えてみると、不思議なことに、実は、こっちの方がリアルで面白いんじゃないかと思ってしまった。 というのは、この小説には、読みながら、現実にニュースをにぎわしている政治家の顔が繰り返し思い浮かぶ仕組みになっていて、たとえば、北条はK、松平はAというふうに、おもわず頭に浮かんでくる。 読み進めていると、小説の荒唐無稽の方こそが「真実」であって、現実こそが、その「戯画」あるいは、「作りごと」にしか過ぎないんだという、倒錯した意識のようなものが生まれ始める。何故、そうなるのか、作家は知っているのかもしれないが、ぼくにはわからなかった。 そういうわけでというか、しかしというか、作家の意図は話題の通俗さや、政治批判にあるというよりも、小説という方法が、読み手の頭に新しい「現実」を作り出しうるという可能性を試みるというところにあったんじゃないか、そういう意味で、「これは!?」という小説。 あいかわらずハンサムな島田雅彦も、作品も、好きなタイプではないが、小説にできること、小説がやっていることについて、結構、面白いことを試そうとしているんじゃないか。ぼくは、ほかの作品もちょっと読んでみようかと思いました。 ハズレかもしれませんが、まあ、どうぞ。案外かもしれません。(S)ボタン押してね!にほんブログ村人類最年長 [ 島田 雅彦 ]なんか面白そうかも?深読み日本文学 [ 島田 雅彦 ]これは、読みました。忘れちゃったけど。

2019.07.09

コメント(0)

-

藤井道人 「新聞記者」国際松竹no4

藤井道人 「新聞記者」国際松竹 ネットで名前を知った東京新聞記者の望月衣塑子さんというひとのことが、少し気にかかっていた。もともと、社会派映画と呼ばれるジャンルに、そんなに惹かれタイプではないが、何となく、話題になっていることもあってでかけた。 三宮の国際松竹という映画館で見た。ほぼ満員だった。ここのところ、何だかよく混んでいる映画館にいると思った。 映画が始まった。暗い部屋で、女性がPC相手にメモっている。ポストイットは横文字。暗くてよくわからないが、夜中であるようだ。テレビがついていて、今、「この国」で起こっている事件について、見たことのある人たちが語っている。 彼女が東都新聞の記者吉岡エリカ(シム・ウンギョン)。しゃべっている日本語に独特の癖のようなものがある。この独特さ、拙さというべきだろうか、「ことば」が、少しだけズレている。それが、ぼくをこの映画に引き付けて離さなかった肝だったように思う。 「あのう、それはセクハラですよ。」 映画が、後半に差し掛かったあたりだった。多分、見ず知らずの、他社の記者たちに向かって彼女が口にしたセリフだ。 男たちが所属している「この国」の社会にはない「話しかた」を彼女はしている。それは男たちが何の気なしに吸っては吐いている「空気」に、ヒビを入れる話し方だ。 この「空気」は、今や、市バスや、JRの車中、団地の集会所、学校の職員室や教室、ところかまわず、あらゆる所に漂っている。気持ち悪がってもしようがない。なにせ「空気」なんだから。 この映画は、権力が「空気」に乗じて「虚偽」を拡散させている姿を描いているのだが、その、すべてが、「犯罪」だということを、「空気」は認めたがらない。 「まあ、そういうもんやろ。」 わかったような、感想をつぶやくのだ。 何しろ「犯罪」を取り締まる装置そのものが「犯罪者」であり、監視し告発するはずのマス・メディアが、お追従の装置になるという「全体主義」や「ファシズム」の悪夢が進行している。 「国を守る」などというアナクロな言葉が、明らかな「権力」による犯罪の当事者を鼓舞している。「家族主義」の意匠をまとって「国家」を持ち出すのは天皇制ファシズムの常套手段だったはずだが、「空気」を捏造して、作り出したに「父権主義」が犯罪者を支えている。 生まれてきた子供と妻を守らなければならない。 さあ、どうしますかね、一度は決意したものの、おびえる松坂桃李君は、果たして、横断報道を渡ることはできるのでしょうか。 「そこにとどまれば、あなた、あのう、それは、犯罪ですよ!」 しかし、まあ、健闘はしていましたね。合格!かな?(笑) 監督 藤井道人 原案 望月衣塑子 河村光庸 脚本 詩森ろば 高石明彦 キャスト シム・ウンギョン(吉岡エリカ) ) 松坂桃李(杉原拓海) 本田翼(杉原奈津美) 岡山天音(倉持大輔) 郭智博(関戸保) 高橋努(都築亮一) 西田尚美(神崎伸子) 高橋和也(神崎俊尚) 北村有起哉(陣野和正) 田中哲司(多田智也) 2019年 日本 113分 2019・07・06・国際松竹no4追記2019・11・29 東京新聞記者の望月衣塑子さんをドキュメントした、森達也「i新聞記者ドキュメント」を観ました。感想は表題をクリックしてくださいね。ボタン押してね!

2019.07.08

コメント(0)

-

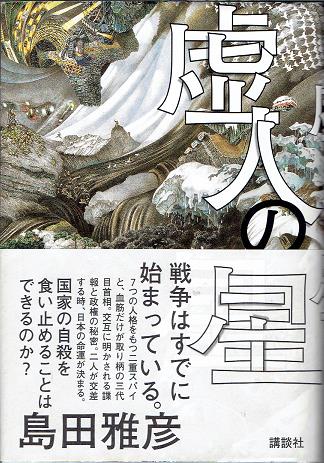

週刊 マンガ便 ハロルド作石「7人のシェイクスピア 9」(講談社)

ハロルド作石「7人のシェイクスピア」(第9巻) 表紙はエリザベス一世から「黒い婦人」(ブラックレディ)と呼ばれることになる、「7人のシェイクスピア」の一人「詩の女神」リーこと、于俐(ユウ・リー)がエリザベス女王に出会う場面です。 今回は、いよいよ、ロンドンは「ストレンジ卿一座」の座付き作者として活動を始めたシェークスピアの一行が、女王エリザベス一世の心をどうやってつかむのかという山場ですね。 枢密院が出した「劇場禁止令」のために苦しむ「ストレンジ卿一座」。危機を打開することができるのは女王エリザベスただ一人。そこで・・・。 活躍するのが「リー」でした。 これが、そのクライマックスのシーン。 今回の展開では「恋に狂うセリザベス」が重要なプロットなのですが、実際、エリザベスにはロバート・ダドリー、クリストファー・ハットン、ウォルター・ローリー、そして今回のエセックス伯ロバート・デヴァルーと、何人もの愛人がいたそうなのですが、生涯未婚でした。 そういえば、高校の世界史の時間に、担当のM先生が語呂合わせギャグで、見事にスベラレタことを思い出しました。 エリザベス女王が街を歩いていると、目の前にぬかるみがあります。やおら、前に進み出た宰相ウォルター・ローリ卿が、身につけていたマントを脱ぐや、ぬかるみにさっと広げて一言。『サー、ワタラレイ(サー・ウォルターロリー)』 全部、先生の作り話だと思っていたのですが、実話だったらしいですね。ローリー卿もまた愛人の一人だったそうで、ハロルド君が、その場面を書くかどうかも気にかかるところなのですが、マンガの、この時点ではすんだことなのか、どうか? ついでに言えば、アメリカに「バージニア」という州がありますが、あれは多分、ローリー卿がエリザベスに対するベンチャラでつけた名前だったと記憶しています。ちなみにエリザベスは「ザ・ヴァージン・クイーン」と呼ばれていたのですね。 さて、危機のなかのシェイクスピアなのですが、彼が作った作品としては「ヘンリー6世」の時代。要するに、まだまだ初期のシェイクスピアですね。このあと、名作の山が待っているのですが、ハロルド君、ここからどうするのでしょうね。まだまだ。先は長いですね。楽しみです。「7人のシェークスピア」第一部一巻からの感想はこちらをクリックしてくださいね。(S)追記2019・11・22最新刊「7人のシェイクスピア(10)」の感想はこちらをクリックしてください。ボタン押してね!にほんブログ村7人のシェイクスピア NON SANZ DROICT6巻【電子書籍】[ ハロルド作石 ]7人のシェイクスピア NON SANZ DROICT5巻【電子書籍】[ ハロルド作石 ]シェイクスピア全集(19) ヘンリー六世 (ちくま文庫) [ ウィリアム・シェイクスピア ]これは、原作の訳ね。

2019.07.08

コメント(0)

-

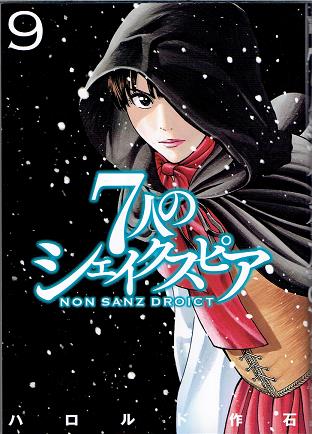

フレデリック・ワイズマン「ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス」元町映画館

フレデリック・ワイズマン「ニューヨーク公共図書館エクス・リブリス」元町映画館「これ、図書館の話らしいけど、行きますか?」 「うん、おもしろそうやん。行く。」 「4時間かかるっていう話やけど、いいですか?」 「うーん、途中休憩、あるの?でも、やっぱり行く。」 「ほんなら、初日の土曜日にしましょう。次の日休めな、イヤやろ。決定ね。」 ということで、同伴鑑賞でした。なんと、立ち見の人もいる満員の元町映画館です。観たのは話題のドキュメンタリー「ニューヨーク公共図書館」でした。 映画が始まって、なんだか立派な建物が映って、男がしゃべり始めました。それが、なんと、リチャード・ドーキンス!でした。あの「利己的な遺伝子」の、あのドーキンスがしゃべっています。 「カッコイイー!」 もうこれで、鷲掴み!でした。それにしても、ドーキンスはイケメンで、話が上手です。 監督ワイズマンは中途半端なことをする気は全くないようです。会議も、カルチャーも、講演も、音楽演奏に至るまで、とにかく、言葉のわからない、ボクのような観客にも、何をやっているのかわかるまで撮り続けています。どうも、そういう監督のようです。これでは長くなるのは仕方がありませんが、納得です。 映像に映し出されて、しゃべっている人たちに特徴があるようです。男性、女性、年齢、肌の色、服装、ファッションからダンスをするオバーチャンにいたるまで、みんな自前なのです。そして、聴衆はもちろんですが、会話している人たちも、あらゆる人が、人の話を聞いて話す人たちなのです。 もちろん言葉も、自前です。英語のワカラナイぼくの耳にも、そこそこ聞こえてくるのには、きっと理由があります。誰も、紙やメモを見ません。それでいて話の筋が通っています。街の集まりに、チョットやって来ているハーレムの黒人のおやじも例外ではありません。 アメリカ中が、そうなのだろうか?いや、ちがうだろう。ワイズマンが、そこを撮っているに違いない。これは、そういう映画なのだ。 始まって三時間近くが経過し、そんな住民たちが語り合っているシーンを見ながら、説明しがたい感動が、見ているぼくの中に満ちてくるのを感じていました。 この映画は「ニューヨーク公共図書館」をターゲットにしているように見えるけれど、「Public」とか「Democracy」とかいう、本当は、よその国の人、例えば日本人が、多分、ぼくも含めて、経験したことのない「ことば」というか「考え方」、「思想」の「ほんとうの姿」を描こうとしているのです。 こんなふうに、人と人が出会うことがありうるということを、堂々と語っています。これはすごい。そう感じて、座り直した瞬間、画面は暗転し、グレン・グールドのゴルドベルク変奏曲が響きはじめ、映画が終わりました。見事な終わり方でした。そうか、これがテーマだったんだ。 ありとあらゆる、美しいバリエーションの、その時、その時、新しく、美しい、繰り返し。グールドのバッハのように、人々の出会いシーンが、繰り返し奏でられて、テーマは公共性でしょうか。ぼくは、うまく説明できないけれど、胸に満ちてくる、何だかよくわからない納得と、こみあげてくる涙を、どうしていいかわかりませんでした。「あんな、今のニューヨーク市民図書館やけどな・・・」 「ニューヨーク公共図書館よ。」 しゃべりかけたシマクマ君の、そこだけはきっぱりと訂正したチッチキ夫人は、いつの間にかパンフレットを買ったらしく「フフフ」 と笑うだけで歩き始めた。 兵庫駅の近所の、「円満」という名の,町の中華屋さんで夕食を済ませて帰宅しました。案外、円満な同伴鑑賞だったのかもしれませんね。(ベタな終わり方ですが「円満」は実在です。)監督 フレデリック・ワイズマン 製作 フレデリック・ワイズマン 製作総指揮 カレン・コニーチェク 撮影 ジョン・デイビー 編集 フレデリック・ワイズマン キャスト ポール・ホルデングレイバー エルビス・コステロ パティ・スミス エドムンド・デ・ワール ハリール・ジブラーン・ムハンマド タナハシ・コーツ ジェシカ・ストランド リチャード・ドーキンス ユーセフ・コマンヤーカ イバン・レスリー キャロリン・エンガー マイルズ・ホッジス キャンディス・ブロッカー・ペン 原題 「Ex Libris: The New York Public Library」 2017年 アメリカ 205分 2019・07・06・元町映画館no28追記2019・12・05 ワイズマンの特集が関西の名画座や映画資料館で続いています。先日「大学」(感想はこちらをクリック)を元町映画館で見ました。4時間という長いフィルムでしたが、時間を忘れてひたりました。なにがこんなに引き付けるのでしょう。 今日は「パナマ運河地帯」と「ボクシングジム」の二本立てに挑戦します。 そして金曜日には「ジャクソンハイツにようこそ」と「チチカット・フォーリーズ」です。追記2023・05・27 最初の記事に出てきた「円満」という名の街中華のお店は、コロナのあらしの最中に閉店されました。閉店の理由はわかりませんが。ユニークな看板だけが今でも残っています。追記2024・08・26 94歳になったワイズマンの最新作「至福のレストラン」を見ました。ただ、ただ、見とれてきました。感想は題名をクリックしてください。ボタン押してね!パリ・オペラ座のすべて [ ブリジット・ルフェーヴル ]全貌フレデリック・ワイズマン アメリカ合衆国を記録する [ 土本典昭 ]

2019.07.07

コメント(0)

-

週刊 読書案内 松浦寿輝「名誉と恍惚」(新潮社)

松浦寿輝「名誉と恍惚」(新潮社) 2016年、話題をさらった作品だが、読み終えて考え込んでしまった。小説を映画化する話はよくある。では、その逆は、映画のように小説を書くということに込められた意味は何だろう、というのがこの長い長い小説を読みながら浮かんできた問いだった。 始まりは1937年、事変直後の上海共同租界。小雨の外白渡橋(ガーデン・ブリッジ)を紺色の背広を着た一人の男が渡っていく。彼がポケットから取り出した折り畳みナイフの刃がきらりと光る。検問所で誰何された男は「工部局警察部芹沢一郎であります。」と日本語で答える。 男はビルの入り口で待っていた軍人に促され、「百老匯大廈(ブロードウェイ・マンション)」の19階まで昇降機で登る。そこで待っていたのは陸軍参謀本部謀略科嘉山少佐。「百老匯大廈(ブロードウェイ・マンション)」は三年前に竣工した、当時、東洋一の高層ビル。その最上階の高級レストラン。眼下には豪華絢爛な魔都上海の夜景、と思いきや。 ついひと月前までなら、この場所から眺める上海の夜景は壮麗のひとことだったに違いない。立ち並ぶ外灘(バンド)のビルには数多の窓が明るく輝き、南京路を中心とする繁華街のナイトクラブやキャバレーのネオンサインの煌めきが、さぞかし目に華やかに映じたことだろう。このレストランには多種多様な国籍の着飾った男女が集まってきて、その夜景を楽しみながら凝った料理に舌鼓を打っていたことだろう。今、芹沢が窓から見下ろす夜の上海の町は暗かった。― 略 ― ひと月前までの上海なら、こんな雨降りの夜でも街の照明が雲に照り映え、それが微光となって大気中に揺曳し、それが窓から射し入ってこのテーブル席をもっと明るく照らしてくれていたはずだ。 本来なら上海のきらびやかな夜景を一望するはずの、展望レストランには客らしい客もいない。戦争が始まっているのだ。上海を統治する国際組織工部局警察に所属する日本人警察官を待っていたのは、帝国陸軍参謀少佐。 この日からの主人公芹沢一郎の二年間が小説のメインストーリーとして描かれている。700ページに渡る描写は、あたかもカメラを駆使して描く映像のような印象を読者に与えずにはいない。奇想天外な小道具、波乱万丈の筋運びに至っては映画そのものだ。何しろ、主人公に映画館の撮影技師という役回りまで演じさせるのだから、作家の映画に対する、ある種フェティッシュな感覚がこの小説にはあふれている。 エピローグ、最終章で芹沢は、78歳という老齢の男として50年ぶりに外白渡橋(ガーデン・ブリッジ)の上に立つ。あのころ、いつもポケットに入っていた折り畳みナイフが何時失われたのか、記憶のかけらを探るように、いぶかしみながら佇んでいる。 通りかかった、楽しげな旅行者である日本人女子学生に頼まれて、娘たちのスナップ写真を撮る。最新式の日本製のカメラを手にして、思わず口にした久しぶりの日本語を耳ざとく聞きつけられて、「なあーんだ日本の方なんですね。」と声をかけられた芹沢は、一転、険しい顔をして答える。「I am not Japanese.」 あれから五十年、生きのびた彼がなぜ、ここで、こう答えるのか、小説を読んでいただくほかはないが、ここでもまた、エンドロールへ転換する直前の映画のように登場人物のその後、物語の結末が語られている。 錯綜した出来事を経験し、こうして生きのびてきた主人公を支えていたのは、こういう内面だったのですよと映画監督が見せてくれる解説のような、最後の数ページがある。 映画の結構に倣って小説全体のキーワードは、もちろん「名誉」と「恍惚」だったということが、わざわざ念押しされているようなエピローグを読み終えながら、映画的に書かれている方法に対して、そして、決して映像を見るようには読み進められない冗長さに対して、「ほんとうにそれが書きたかったことなのだろうか?」という訝しさが残ったのだが、それを差し引いても面白さは一級品だった。 長いですが、いかがでしょうか?(S)にほんブログ村にほんブログ村人外 [ 松浦 寿輝 ]最新作ですね。月の光 川の光外伝 (中公文庫) [ 松浦寿輝 ]これは、一応、児童文学なんです。【中古】 川の光 /松浦寿輝【著】 【中古】afb

2019.07.07

コメント(0)

-

徘徊日記 2018年7月9日(月) 元町商店街「兵庫県里程元標」石碑

「兵庫県里程元標」石碑 徘徊日記2018年7月9日(月) 元町商店街あたり ほんとうは、相生町、ですから、神戸駅前の西方面の地域にあったらしい「兵庫県里程元標」ですが、現在は元町商店街を西に出てすぐの公園にあります。三宮から歩いてやってくると、一休み、お茶を飲んで一服するいつもの場所です。「へー、ここからはじまるんだ。」 何が始まるのか、定かではないまま、納得して、一服です。JR の東海道線、山陽本線もここからはじまるし、まあ、鉄道線路ではない、兵庫県の地図の原点ということでしょうかね。 何度も通ったはずの場所なのに、初めて気づきました。 「あれっ、D51の機関車はどこだっけ?」 そこから、少し西に行ったところに、やっぱりありました。こっちは、昔から知っていました。 えらくいい天気でした。 元町商店街の徘徊の御みやげは、ヤッパリ元町ケーキの「ザクロ」ですネ。2018・07・09追記2019・07・06 今日も、横を通りました。元町映画館まで行って、「ニューヨーク公共図書館」という映画の14時10分の回のチケットを買うために、朝10時に通過しました。そのまま国際会館まで歩いて、話題の「新聞記者」を見ました。 それから元町映画館に帰ってきました。チッチキ夫人と待ち合わせです。それから、彼女と連れ立って「ニューヨーク公共図書館」を見ました。 休憩を入れて、約4時間の映画でした。6時間も映画館に座っていると、さすがにお尻が痛い。でも、階段に座っている人もいるという満員でしたが、映画は二本とも満足しました。とくに「ニューヨーク公共図書館」は素晴らしかったです。 夕食は、帰りに、兵庫の「円満」という中華屋さんによって外食しました。アホらしいような屋号が気に入って、兵庫から新開地に歩くときにちょこ、ちょこ寄って中華そばを食べた話を聞いて、チッチキ夫人が寄りたがったのでいきました。 普段なら歩くのだけれど、彼女の足が悪いので元町から電車で移動するという行程はやたら不便でした。まあ、こういう味が好きなのだから、仕方がありません。追記2020・07・07「徘徊」と称して、歩き始めて三年たちますが、今年は変なことが起こったうえに、7月に入って雨が続いています。引きこもり状態なので、ブログの再編集をしていますが、あっという間に「懐かしい」思い出になっていることに驚きます。ボタン押してね!にほんブログ村

2019.07.06

コメント(0)

-

週刊 読書案内 谷川俊太郎「62のソネット-41」

谷川俊太郎「62のソネット-41」六十二のソネット 41 谷川俊太郎 空の青さをみつめていると 私に帰るところがあるような気がする だが雲を通ってきた明るさは もはや空へは帰ってゆかない 陽は絶えず豪華に捨てている 夜になっても私達は拾うのに忙しい 人はすべていやしい生まれなので 樹のように豊かに休むことがない 窓があふれたものを切りとっている 私は宇宙以外の部屋を欲しない そのため私は人と不和になる 在ることは空間や時間を傷つけることだ そして痛みがむしろ私を責める 私が去ると私の健康が戻ってくるだろう 国語の教員になりたい女子大生の授業の練習を見ることがあります。すると、先生役の彼女たちが、時々、板書に赤い傍線を引いてこんなふうにキッパリいうのです。「ここは、テストに出しますよ。」 思わず、ギョッとして、昔、入学したばかりの高校一年生に「テストは難しいですか。」という質問に出くわして当惑してしまったことと、この詩を思い出しました。 あの一年生は、せっかく入った新しい学校で、始まりからテストの難しさを気にかけていました。見るからに、まじめな様子でした。「まあ、それも大事なことかもしれないが、もっと大事なこともある。」と伝えたくて、こんなことを書いて渡しました。「自己紹介」 これは19歳で浪人中のボクに、大学生になっていた友人がくれた手紙の言葉だ。「受験勉強は楽しい。やればやるほど出来るようになる。やらなかったことは出来ない。さっぱりしている。あんなシンプルで明快な勉強には二度と出会えないだろう。大学の勉強は苦しい。何がわかるようになったのか、さっぱりわからない。君も一年間、受験勉強を楽しみたまえ。」 彼は京都大学を出てサラリーマンをしているが、高校時代、農家だった実家の手伝いに精を出すことが当たり前の生活をしていた。 学校の教員が作るテストや、入試で試される問題が、ある範囲の中で作られていることに気付いていたようで、テストを苦にしなかった。 他人と比べて、優劣を競ったり、クヨクヨするということの馬鹿馬鹿しさを、とても早くから知っていた。虚勢を張ったり、卑下したりすることと本当に無縁な人だった。 一方で、家の手伝いをする田圃のあぜ道で詩を暗誦するような人だった。 こんなふうに言うと、変な人だと思うかもしれない。確かに変な人だ。が、多分、そこが大切なポイントだとぼくは今でも思っている。 彼は、みんなが今、手にしている、この国語の教科書に出てきた詩や和歌をほとんど暗誦することが出来た。もちろん、そんなことはテストされたりしない。しかし、彼がやっていたこと、そこにテストなんかでははかれない大切なことがあったと思う。ちがうだろうか? とりあえず、ぼくは、そんな手紙を読んで、救われたような気がした。そして、受験勉強の一日の半分は、テストより大事なことに熱中するようになった。 ここに、谷川俊太郎の詩がある。谷川の詩は教科書にも出てくる。この詩の最初の二行が、白い紙に書きだされて、先ほどの友人の四畳半の下宿の天井に貼られていた。まあ、それも変といえば変だが、ぼくには忘れられない。 この詩を読んですぐに意味のわかる人はいない。ちなみに、ソネットとはフランスの定型詩の形式の名前。14行の詩をことで、普通、4・4、3・3という行数が定型の「連」の構成で書かれる。 この詩は詩人が「六十二のソネット」と題して連作し、詩集にまとめたものの中の41番目の作品なので、こういう題になっているらしい。 繰り返し、何度も、口ずさんで欲しい。だんだんと、ある一行、ある一行が心の中で動き始める。行と行の関係が見え始める。相変わらず、意味は分からない。 でも、図書館や本屋さんの棚で彼の詩集を探し始めている自分と出会うことになる。ノートにせっせと、彼の詩に限らず、あれやこれやの詩人の作品を書き写している自分を見つける。 こういうことを普通、勉強などと呼ばない。誰にも言いはしないけれど楽しみ以外の何ものでもないものになる。それが、受験生時代にぼくが熱中したことだ。 で、ぼく自身の受験は?もちろん第一希望には遠く及ばなかった。それでは、参考にならない?まあ、しかし、だからこそ、幸運(?)にも、ここで皆さんと出合えたわけだ。一年間よろしく。自己紹介終わり。 残念ながら、ベンキョウの成果は「テスト」で測られ、テストの成果は、大きくなっての後には収入に反映するという実にシンプルな「価値観」が、若い人たちを、言葉がいいかどうか気がかりですが、「洗脳」しているのを目の当たりにすると、やはりぎょっとします。 国語の授業で「大事なこと」 は、テストでは測ることができない。そう思うのですが・・・。(S)追記2022・10・02 後期の授業が始まりました。週に一度、国語の先生になりたいと考えている学生さんと出会います。「本を読むのはお好きですか?」「本を開くまでが、おっくうです。」 スマホ世代の本音が聞こえてきて、ちょっと困ってしまいます。 現役の教員の方が、冗談半分でおっしゃっていましたが、学校の教科書に載っている論理的文章とかとお役所がいうのは、商取引の契約書とかのことなのだそうです。40年間教えたことのない文章の種類なので、何も思い浮かびませんでした。 文章を読むためのリテラシーは、まず文章を読むことにとって培われると思うのですが、契約書を読む力はなにによって鍛えられるのでしょう。やっぱり、お金に対する執着でしょうか。アルバイトと就職活動に明け暮れる彼女たちが、本を開いて「詩」を読むなんていうところにたどり着くためにどんなアドバイスをすればいいのでしょう。 世の中で、何が起こっているのか、本当はよくわかっていないことを、つくづくと実感する「お仕事」の始まりの日でした。にほんブログ村にほんブログ村幸せについて [ 谷川俊太郎 ]谷川俊太郎詩集 自選 (岩波文庫) [ 谷川俊太郎 ]

2019.07.06

コメント(0)

-

徘徊日記 2018年8月1日(水) 「三宮神社ー神戸事件発生の地」

「三宮神社ー神戸事件発生の地」徘徊日記 2018年8月1日(水) 湊川神社を徘徊した記事に、「確か神戸事件の現場が‥‥」というコメントをいただいて、そうそう、三宮神社はどこだっけと、この炎天下ウロウロ。 ありました。 この石碑は知っていました。「おっ大筒ね。」 あたかも、事件でぶっぱなしたかのようだが、果たして真相やいかに? まあ、この大筒も、偽物ではないらしいが、もちろん岡山藩のものではないだろう。なんでここに置いたんだろう?まあ、気持ちはわかるけど。 実は、神戸事件は戊辰戦争の官軍側が引き起こした事件。明治新政府は、これをいいことにかどうか、「攘夷から開国へと国論をいつのまにか変更」した。一方、岡山藩の藩士たちは、「無礼」(江戸の法では切り捨て御免。)を働いた外国人を誰一人殺傷したわけでもないのに、現場の責任者は腹を切るという責任を取らされたという結末。 その後、大砲まで持ち出しての、上げたり下げたりも、個人に対する敬意からではなく、国家とかの御都合か。 なんか、やり方のパターンは「現代日本」といっていい感じ。この国の、こういうやり方はここから始まったのかもしれない。 お土産はカレーパンね。2018/08/01追記 2019・07・05昨年の夏の徘徊。ちょっとずつ引っ越してます。ボタン押してネ!ママがこだわる愛情たっぷりの無添加手作り神戸ピロシキ★ワインdeカレーピロ【3個】★新感覚のピロシキ誕生♪カレー ソーセージ 軟骨 冷凍 パン 惣菜 菓子 おやつ 手作り おつまみ ワイン ビール 詰め合わせ【RCP】こんなんどう?

2019.07.05

コメント(0)

-

週刊 読書案内 若桑みどり「イメージを読む」(ちくま学芸文庫)

若桑みどり「イメージを読む」(ちくま学芸文庫) 数年前、中野京子さんという方の「怖い絵」(角川文庫)という本が、ラ・トゥールの「いかさま師」の女の顔の絵を表紙にして出版されて以来、爆発的にヒットして、「高校生に」と思って図書館に揃えたのですが、全く反応がありませんでした。 仕方がないので、自分で読みましたが、何故ヒットしているのかわかりませんでした。喜んで読んでくれたのは、読書に関して、悪食で大食漢(失礼)で評判の女性教員だけでした。 中野さんの人気は衰えることなく続いているようでしたが、ぼくは図書館の先生をやめてしまいました。 「絵を見る」ということは、たとえば「本を読む」ということより簡単で万国共通のことだ。見ればわかるのだから。そんなふうに考えがちですが、果たしてそうでしょうか。 おそらく、上記の本はそんなふうに常識だと思い込んで暮らしているわれわれの思考の落とし穴を上手に利用している「名著(?)」だと思いました。「こわい」とか「かわいい」とか、「キモイ」なんていう新しい言葉もありますが、そういう、瞬間的な情動がフォーカスするに違いない「作品」を並べて、読者に新しい「わかった」や「知ってる」を与えてくれます。結果的に「小ネタ」的「教養」の獲得と「絵」を知っているという「自己満足」で納得するという仕組みになっているようですが、如何せん、底が浅いのではないでしょうか。紹介されている絵に関して、少し興味のある人なら、実は知っていることが、大げさに語られている印象でした。 そこで、思い出すのが、若桑みどりという美術史家のことです。彼女が高校生向けに書いた「イメージを読む」(ちくま学芸文庫)という本があります。 この本はかつて「ちくまプリマーブックス」というシリーズの一冊として出版されていました。このシリーズの狙いは高校生の為の基礎教養の涵養だったと思います。「この程度のインテリジェンスは高校生には必要だ!」 まあ、そういうシリーズですね。ちなみに、シリーズは現在は150冊ほどで刊行がとまっていると思いますが、これをほんとに通読してしまえば大学入試の小論文など屁のようのもんだと思います。 さて、「イメージを読む」に戻りましょう。若桑みどりさんは絵画を見るときに必要な美術史学における三つの視点の大切さを説明しています。「様式論」・「図像学(イコノグラフィー)」・「図像解釈学(イコノロジー)」の三つです。ことばが学問用語なので、ちょっと引くかもしれませんね。少し説明してみます。 まず「様式論」とは一般に「ルネサンス様式」とか「バロック様式」とか説明されますが、その時代の「視覚の形式」を知ることですね。 次のその図柄のなかに描かれている人物や風景がどんな意味を持っていたのか《表現されている図像の主題と意味を解明する》方法である「図像学」の必要性が出てきます。 例えばヨーロッパの絵画はある時代、キリスト教の教会の聖画であったわけですから、描かれているのはいったい誰かということがわからないまま感動しても仕方が無いというわけです。 三つ目の「図像解釈学(イコノのロジー)」とは、たとえば《何故15世紀ではものが平明に表現され15、17世紀には明暗のなかで表されたのか。》を考えるためには、《当時の時代精神とか、享受層(パトロン)とか、宗教思想とか、流行していた学問や風俗、戦争や疫病などの歴史的大事件など、あらゆるもの》に目配りし、考察することだそうです。 つまり、一枚の絵を16世紀なら16世紀の社会の思想や感受性を凝縮した情報図像とし鑑賞することが出来るというわけです。 一枚の絵からあるイメージを受け取るというのは、ただ漠然と「美しい色」とか「細かい筆遣い」とか「大きなお尻やな」とか思い浮かべることでなく、しかるべき情報を読むことだと述べています。 「大きなお尻が描かれている」にはそれ相応の理由があるというわけです。 わたしたちは学者になるために絵を見るわけではないわけですから、研究はお任せするとしても、その成果を享受すること、情報の読み方を手ほどきしてもらうにこしたことはありません。作者の手ほどきは教科書の世界史なんかよりずっと面白いことはうけあってもいいですよ。 本論では「ミケランジェロ」「レオナルド・ダ・ヴィンチ」「デューラー」「ジョルジョーネ」という、ほぼ同時代、15世紀後半から16世紀初頭の画家たちが三つの方法論を駆使して解説されています。 たとえば「レオナルド・ダ・ヴィンチ」の章にこんな記述があります。 レオナルドは大変な植物の研究家でして、たくさんのデッサンを、葉脈であるとか雄しべ雌しべであるとか、あるいは潅木であるとか喬木であるとか、植物について植物学者のような写生を残しているのです。『岩窟の聖母』に描かれているすべての植物を分析してみた所、植物が非常に雄弁に、そして明確に意味を語っていることがわかりました。たとえば、イエス・キリストのそばに咲いているのはスミレです。スミレというのは謙遜の花であって、イエスの最大の美徳は謙遜なのです。 キリスト教のなかには七つの美徳と七つの悪徳があって、中世を通じて最大の美徳は謙遜で、最大の悪徳は傲慢です。ここでイエスは神の子、天の子でありながら、だれよりも低く地面に座っている。これこそ究極の謙遜です。 絵の主題を暗示するレオナルド・ダ・ヴィンチの手法と教養、それに加えて、当時の宗教観が絵を観察しながら説明されていますね。 文庫本だから図像が全部白黒なのが残念ですが、文章が語り口調なので読みやすく、北大での授業の講義録の書き直しだそうですから内容は申し分ありません。 読んでしまえば世界が少し広がる?!ことは間違いありません。保証します、口だけですが。 ご安心ください、この本には「売らんかな!」の煽りはかけらもありませんから。ボタン押してネ!にほんブログ村イメージの歴史 (ちくま学芸文庫) [ 若桑みどり ]こっちが、読みごたえはあるでしょうか?【中古】 怖い絵 角川文庫/中野京子(著者) 【中古】afbこれです。売れそうでしょ。

2019.07.05

コメント(0)

-

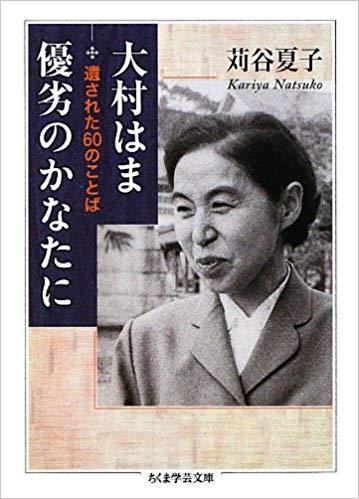

週刊 読書案内 大村 はま 「優劣のかなたに」(ちくま学芸文庫)

大村 はま 「優劣のかなたに」(ちくま学芸文庫) 以前、ブログで大村はまについて書いた。その後、知人から「大村はまさんの『優劣のかなたに』という詩がいいですね。」という言葉をいただいた。彼女も長く教職にある人だった。ブログの追記に乗せたが、これだけでも読んでもらえればいい。 『優劣のかなたに』 大村 はま 優か劣か そんなことが 話題になる, そんなすきまのない つきつめた。持てるものを 持たせられたものを 出し切り, 生かし切っている そんな姿こそ。優か劣か, 自分はいわゆるできる子なのか できない子なのか, そんなことを 教師も子どもも しばし忘れている。思うすきまもなく 学びひたり 教えひたっている, そんな世界を 見つめてきた。一心に 学びひたり 教えひたる, それは 優劣のかなた。ほんとうに 持っているものを生かし, 授かっているものに目覚め, 打ち込んで学ぶ。優劣を論じあい 気にしあう世界ではない, 優劣を忘れて 持っているものを出し切っている。 できるできないを 気にしすぎていて, 持っているものが 出し切れていないのではないか。 授かっているものが 生かし切れていないのではないか。成績をつけなければ, 合格者をきめなければ, それはそれだけの世界。 それがのり越えられず, 教師も子どもも 優劣のなかで あえいでいる。学びひたり 教えひたろう 優劣のかなたで。 同僚だった彼女たちの心をどのくらい推し量れていたのか。そんなぼくが言うのも不遜ですが、こんな詩をつぶやきながら仕事をしている教員が、まだ、教室にいることへの期待がぼくにはあります。 自己責任と成果主義、学問の結果はお金に換算され、女性の出産を生産性などという社会の中で、今から勉強する子供たちに、本当に必要なのは、「学びひたり、教えひたる出会い」の中で、生きることと向き合う学校と教員との出会いなのではないでしょうか。2019・04・16にほんブログ村にほんブログ村日本の教師に伝えたいこと (ちくま学芸文庫) [ 大村はま ]【中古】 新編 教室をいきいきと(1) ちくま学芸文庫/大村はま(著者) 【中古】afb【中古】 新編 教室をいきいきと(2) ちくま学芸文庫/大村はま(著者) 【中古】afb

2019.07.04

コメント(0)

-

週刊 読書案内 芥川龍之介 「地獄変、その他」(芥川龍之介全集 ・ちくま文庫)

芥川龍之介「地獄変、その他」(芥川龍之介全集 ・ちくま文庫) 高校一年生の国語の教科書に『絵仏師良秀』(宇治拾遺物語)という説話が出てきます。 自分の家が燃えるのを目の当たりにして「あはれしつるせうとこかな」、つまり「ああ、もうけ(所得)たものだ」と嘯(うそぶ)いた絵描きの話ですね。「こいつ、ちょっと、大丈夫かいな。」と言いたいところなのですが、「宇治拾遺物語」(新潮古典集成ほか)の中では、「そののちにや、良秀がよぢり不動とて、今に人々愛で合へり」 と、まあ、かなり好意的なニュアンスの結論になっています。 お不動さんの絵を上手に書けることが、何より優先する価値だと信じているこの絵描きのことを、当時の語り手はそんなに悪くは言っていません。 そこの所は現在の「人間観」と比べてどうでしょうね。「宇治拾遺物語」の編者の世界観にもかかわるのでしょうか、ぼくには面白いのですが。 ところで、今から千年ほども昔の世間で語り伝えられていたらしいこの人物に興味を持って、小説まで書いている作家がいます。御存知、芥川龍之介ですね。 彼は「地獄変」(ちくま文庫・芥川龍之介全集)という短編小説で、実に「人間的」な良秀を描いています。「その後の良秀」とでもいうべき物語ですね。 リアルな現実の直視こそが「芸術の肥やし」と信じたこの「絵描き=芸術家」は地獄を描くためにこの世の地獄を見る事を願うのです。 結果、誰もが驚嘆する屏風絵「地獄変」を描きあげた絵仏師=芸術家は・・・・・。 その結末が実に「人間的」なのですね。つまり、鎌倉時代の、今昔物語の編集者なのか、語った誰かなのかの「良秀像」とは違うのです。まあ、そこに近代人である芥川龍之介がいるのだと思いますが、あとは読んでのお楽しみということにしますね。 ところで、教科書に出てくるといえば、彼の「羅生門」という小説は高校現代文の定番教材ですね。 お話は皆さんよくご存じだと思いますが、同名の映画もあることはご存知でしょうか。 名画の誉れ高い作品で、黒沢明が監督し、三船敏郎が主演しています。おそらく見たことのない皆さんに、こんな言い草もなんですが、この頃の三船敏郎はホントによかったなあ、と思いますね(長いこと見てないけど)。高校の授業とかで、小説「羅生門」をお読みになった若い皆さんにも、是非ご覧になっていただきたい作品です。 こう紹介すると、小説に登場する「下人」と「老婆」の醜悪な対決のシーンとかを思い浮かべる方がいらっしゃるかもしれませんね。「老婆」は誰がやっているのかとかね。 申し訳ありません。じつはこの映画「羅生門」のストーリーは、小説「羅生門」とは違うんです。同じ芥川の「藪の中」という別の小説を原作にした映画でした。事件の犯人は調べれば調べるほど「藪の中」という、これまた芥川龍之介の好きそうなお話しで、「下人」の行方の話ではありません。 そういえば、この映画では、殺された旅の武士が出てくるのですが、その武士を演じた森雅之という俳優は、ひょっとしたら、みなさんが教科書で出会っているかもしれない「生まれいづる悩み」や「小さき者へ」の作家、有島武郎の息子ですね。 有島武郎と芥川龍之介といえば、ともに、自ら命を絶った作家ということで有名ですが、なぜか教科書は自殺したり、病気で早死にした文学者が好きですね。太宰治しかり、梶井基次郎、中島敦しかり。まあ、梶井や中島敦は病死ですが。 話がどうも変なほうに行っていますが、「死」をめぐる感じ方というのは、その昔と明治時代以後の社会とでは異なっている面があるようです。 それは裏返して言えば、「生きる」という事をめぐる考え方も時代や社会によって異なっているということではないでしょうか。 自我や自意識について執拗に問いかけることを作品群のテーマの一つとして小説を書き、若死にした作家がいます。 人が存在することや、他者との関係についてこだわりつづける軌跡を小説として残した芥川龍之介や有島武郎のことです。 彼らは大正から昭和の前半、今から100年前に生きた作家ですが、彼らが、「生きること」よりも「死ぬこと」と親しかったように見えるのはなぜでしょうね。ぼくにはそこがわからないところです。 生き続けることが、上手だったとはいえなかった彼らの作品が、「人間について」真摯に問い掛けているスタンダードとして教科書には載っていて、高校生になって初めて出会う近代ブンガクとして君臨しています。別にいやみを言いたいわけではありませんが、いかがなものでしょうね。 たとえば「羅生門」という作品について、物語の歴史的背景、平安時代の風俗や門の形に拘泥してしまいがちな作品解釈が教室の普通の風景だと思います。 しかし、有島武郎の場合はほぼ定説ですが、「生真面目」一方に見える芥川にしても姦通罪を恐れて命を絶った可能性を否定しきれません。 そういう時代の、そういう作家の作品であるというコトも頭の片隅に置いておく事は、教室での仕事を目指すみなさんには無意味ではないかもしれませんね。なんか偉そうですみませんね。追記2020・07・05 この文章は、国語の教員を目指している大学生の皆さんに向けて書きました。今年も同じような出会いをしています。 「良秀」についてなら、「芸術至上主義!」、「羅生門」の「下人」については、それぞれの経験とてらしあわせてでしょうか、「理解できない境遇」と言い切る若い人が増えました。 学校の「国語」も「近代小説」も危機ですね。追記2022・05・13 本当に、もう、安全なのか?、感染の蔓延は収まったのか?、何か釈然としないまま、ゴールデン・ウィークの人出におびえ、インチキ臭い政治家の「マスクはいらない」とかいう、公衆衛生上、なんの根拠もないだろう発言がネット上に踊っているのに唖然とする2022年5月です。 久しぶりに出かけた学校の教室では、相変わらず、友だち会話の感染の危険性が話題です。どうなっているのでしょう。 国語の先生を目指す女子大生の皆さんへ、励ましの言葉を追記するつもりが、老人の愚痴になってしまいました。ここからが伝えたいことです。たとえば、「羅生門」なんていう作品は、100年前に1000年前のことを書いたような、まあ、古い作品なのですが、できれば作家が生きた時代と、作品が描いた時代と、そして皆さんが生きている「今」という時代の、それぞれの社会を考えながら読んでみてはいかがでしょうかということです。 今の感覚だけで判断したり、鑑賞しても、なかなかたどり着けない「面白さ」もあるかもしれませんよ。まあ、ぼく自身、あんまり好きな作品じゃないのですが(笑) にほんブログ村にほんブログ村教科書で読む名作 羅生門・蜜柑ほか (ちくま文庫) [ 芥川 龍之介 ]年末の一日・浅草公園 他十七篇 (岩波文庫) [ 芥川龍之介 ]小さき者へ/生れ出ずる悩み改版 (岩波文庫) [ 有島武郎 ]羅生門 デジタル完全版【Blu-ray】 [ 三船敏郎 ]いつでも、自宅で観られるんですね。

2019.07.03

コメント(0)

-

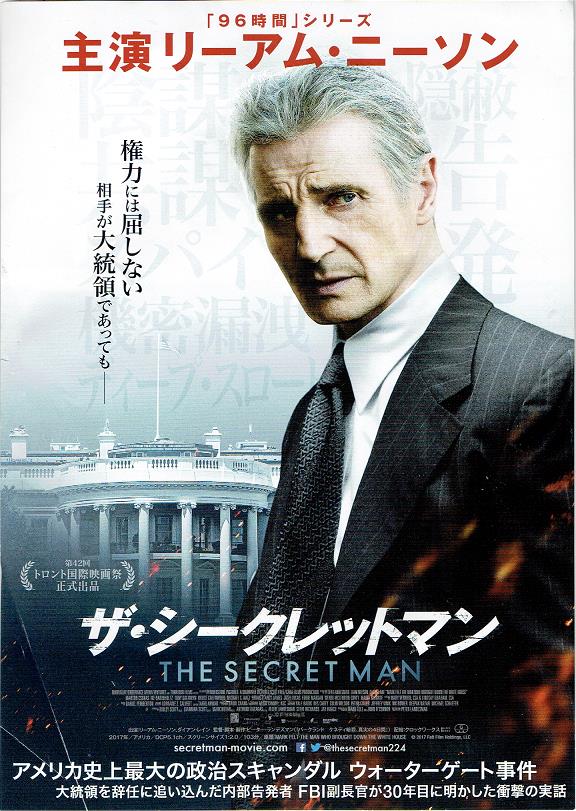

ピーター・ランデズマン「ザ・シークレットマン」 パルシネマno2

ピーター・ランデズマン「ザ・シークレットマン」 パルシネマしんこうえん 監督のピーター・ランデズマンも知りませんし、主演のリーアム・ニーソンという男前の俳優とも初めて遭遇しました。チラシも、予告編も知らないまま見ました。 しかし、よかったですね。いい感じのアメリカ映画。好みのタイプのシブイ作品でした。 「大統領 対 FBI」という設定もいいですが、大きな話に流されない人物設定が、わざとらしくなくていい。フェルトとその妻の娘との再会が、さほど説明されないのに、家族の深層を語っていて、納得しました。 FBIみたいな仕事場でも一人の人間として生きている。あっちの映画って、どうして、こういうふうに持って行って嘘臭くならないのでしょね。 途中で飽きちゃうかと思っていたら最後まで引き込まれてみました。FBI副長官フェルト(リーアム・ニーソン)が裁判のシーンで、思わず「ディープスロート」と口にするクライマックスまで、ちゃんと見ました。このあたりのシーンがいいですね、ラストシーンなんですけど。 納得して二本立ての一本目を見終えて、煙草を一服。映画館の前は写真を撮りたいような、昔の新開地。道端のコンクリートの路肩に腰を掛けて、何の違和感もない。 前回の二本立ては、クーラーの効き過ぎにネをあげて逃げ出しましたが、今回は気合いを入れて「さー、もう一本。次は『ペンタゴン・ペーパーズ』。」 気合を入れないともたないところがトホホ‥‥。 監督 ピーター・ランデズマン 製作 リドリー・スコット ジャンニーナ・スコット マーク・バタン アンソニー・カタガス ピーター・ランデズマン スティーブ・リチャーズ ジェイ・ローチ 製作総指揮 イェール・バディック デス・ケアリー コリン・ウィルソン ピーター・グーバー ジェフリー・ビニク ニック・バウアー ディーパック・ネイヤー マイケル・シェイファー 原作 マーク・フェルト ジョン・オコナー 脚本 ピーター・ランデズマン 撮影 アダム・キンメル 美術 デビッド・クランク 衣装 ロレイン・Z・カルバート 編集 タリク・アンウォー 音楽 ダニエル・ペンバートン キャストリーアム・ニーソン(マーク・フェルト:FBI副長官)ダイアン・レイン (オードリー・フェルト:妻)マートン・ソーカス (L・パトリック・グレイ:FBI長官)アイク・バリンホルツ(アンジェロ・ラノ)トニー・ゴールドウィン (エド・ミラー)ブルース・グリーンウッド(サンディ・スミス)マイケル・C・ホール (ジョン・ディーン)ブライアン・ダーシー・ジェームズ (ロバート・クンケル)2017年製作・103分・G・アメリカ原題「Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House」2018・08・27パルシネマno2追記2020・02・23一緒に見た「ペンタゴン・ペーパーズ」の感想はここをクリックしてみてください。にほんブログ村ボタン押してネ!ザ・シークレットマン [ リーアム・ニーソン ]

2019.07.02

コメント(0)

-

ホン・サンス洪常秀 「正しい日 間違えた日」 シネ・リーブル神戸no18

ホン・サンス「正しい日 間違えた日」シネリーブル神戸 今回は寝てしまうことはありませんでした。 名匠(?)ホン・サンスと女優キム・ミニの初タッグ作なのだそうですが、思わず「それがどうした。」といいそうな映画でした。 映画だからやれることをやっているわけですが、二つの場合の結末の何が違うのか全く分かりませんでした。二十代、三十代の頃なら…という仮定法で考えても、やっぱりダメでした。 映画の中の監督の役が「言葉なんか、…」と叫んだところは、「フムフム」と思いましたが、「それで、あんたの映像はどうなってますねん?」 「芝居が好き。」と言いながら服を脱ぐのも、「それが、何やっ、ちゅうねん。!?」 笑えるわけでも、納得がいくわけでもない。 映画が何を映し出していたのか、納得のいく答えが見つからないまま、映画館を出て、本当は元町商店街から神戸のほうに歩くつもりだったのですが、センター街の地下と、センタープラザの二階をぐるぐる歩き回って、昼飯にと数件のラーメン屋、うどん屋の前で立ち止まりながら、結局、入る決心がつかないまま、高速バスに乗って帰ってきました。 JRの三宮駅では、明日の嵐の運休情報を繰り返し放送していましたが、新学期早々の警報騒ぎも、まあ、徘徊の身には何の関係もないのですが、わざとらしい対策が妙にあほらしいのは、部外者だからでしょうかね。妙に腹立たしい、準備万端な感じでした。 「それから」の漱石といい、夢の中の日常のような「夜の浜辺」といい、今回の二つの場面の設定といい、面白さの一歩手前のような、意味ありげなイライラは、いったい何でしょう。私の頭が悪いのでしょうか。(それぞれの感想は表題をクリック。) それが持ち味なんでしょうかね、この監督さんは。 飯も食わずに歩き回りながら考えましたが、私にはわかりませんでした。(まあ、一食だけですが。) 何故だか、当然,、理由はありませんが、バス停の上空には雲一つない青空が広がっていました。 監督 ホン・サンス 製作 キム・ギョンヒ 脚本 ホン・サンス 撮影 パク・ホンヨル 編集 ハム・ソンウォン キャスト チョン・ジェヨン(ハム・チュンス ) キム・ミ(ニユン・ヒジョン) コ・アソン(ヨム・ボラ) チェ・ファジョン(パン・スヨン) 原題「Right Now, Wrong Then」 2015年 韓国 121分 2018・09・03・シネリーブルno18ボタン押してネ!にほんブログ村にほんブログ村

2019.07.01

コメント(0)

-

ホン・サンス洪常秀 「クレアのカメラ」 シネ・リーブル神戸no20

ホン・サンス「クレアのカメラ」シネリーブル神戸 シネ・リーブル神戸「ホン・サンス」シリーズ第4弾! お客さんは数人。予約の時は一人でしたが、劇場には数人。なんか、こういう状態になれると、流行っている映画に行きにくくなるんじゃないか不安です。 4本のホン・サンス映画、すべてキム・ミニという女優さんが主役でしたが、今回の「クレアのカメラ」が一番出来がいいと思いました。理由は簡単で、この映画には「外部」があるからです。 イザベル・ユぺールというフランスの女優がポラロイドカメラの持ち主、写真をとる人として登場しますが、会話は英語です。韓国語でも、フランス語でもありません。この会話のシーン、そして、知らない人だったけれど,このフランス人の女優の演技、ぼくはこれを、今まで見たホン・サンスの3本の作品にはなかった「外部」だと感じました。 この映画も含めて、彼の映画は主役の女性キム・ミニの「ひとりごと」を映像化しているように見てきました。だから、彼女が寝ているときは、観客のぼくも寝ていればいいのです(笑)。 しかし、映像としては、筋立てから女優の表情を読むことを求めているようで、「思わせぶりの押し付け」の印象が強く、ぼくふうにいえば、「めんどくさい映画」と言いたくなる傾向があったと思います。 加えていえば、「これは、どうも、いままでに見慣れてきた日本映画とは違うな。」という印象です。この映画でも社長の役をしている女優や監督役の男優の、いかにもという演技やセリフ。二人の別れ話のシーンや、監督とキム・ミニの再会のシーンなんて、「おい、おい、大丈夫か」という不自然さで、一方に、キム・ミニの表情だけがあります。これが読みきれないんです。 共通の解読法、いわゆる、コードを知らない異文化の人間たちのありさまに、興味は惹かれながらも、理解できなくて困惑するという違和感がぼくにとってのホン・サンス映画でした。 「意味ありげやけど、ホンマは何もないんとちゃうか?まあ、ええけど。」 ところが、この映画にフランス人の音楽教師イザベル・ユぺールが登場し、ぼくにでもわかる英語の会話で場面が動き始めると、その印象が変わったのです。 一つは、明らかに、このフランス人女優の映像上のふるまいが、きっと、俊逸なのです。軽いのに深い、バーサンなのに若々しい。 今まで見てきたホン・サンスの映画の登場人物の誰とも違う動きと表情があります。俳優としての演技力ということかもしれません。 もう一つは、たぶん英語の会話です。ユペールのやってることも、いっていることも奇妙なのですが、フランス語だったらどうだったでしょう。ちょうどいい具合に中間点を作り出している。それぞれの登場人物たちが外部と出会う場所になっています。 そこでは、不思議なことに、そこまで、見ているぼくが、わざとらしく感じていたそれぞれの人物の演技が、リアルに感じられようになります。映画そのものが、ある意味どうでもいい話なんですけれど、いや、どうでもよくないか、面白くなってくるのです。 もっとも、予告編やチラシがうたっている「カンヌ映画祭の裏事情」なるものが、この映画のどこにあるのかは、結局最後まで分かりませんでした。まあ、ぼくがものを知らないせいだと思います。 大雨警報の午後、シネ・リーブルを出ると、青空が広がっていました。 帰ってきて、調べてみるとイザベル・ユぺールはとんでもないキャリアの女優でした。いやはや、失礼しました。2018・09・10・シネリーブルno20にほんブログ村にほんブログ村

2019.07.01

コメント(0)

全47件 (47件中 1-47件目)

1

-

-

- 最近買った 本・雑誌

- 今年も神田古本まつりに行きました。

- (2025-11-10 15:52:16)

-

-

-

- ジャンプの感想

- ジャンプSQ.25年12月号感想♪その4

- (2025-11-20 12:25:59)

-

-

-

- マンガ・イラストかきさん

- お絵描き成長記録 DAY3

- (2025-11-22 19:22:48)

-