2019年10月の記事

全43件 (43件中 1-43件目)

1

-

週刊 マンガ便 羽海野チカ「3月のライオン(1巻~14巻)」(白泉社)

羽海野チカ「3月のライオン(1巻~14巻)」(白泉社) 第1巻につかまったのが三日前ですね。本日、この14巻を読み終えて、15巻を捜しましたがありません。ネットで検索するとまだ出てないようですね。ザンネン!「これ、読んでんの?」「うん。海街ダイアリィとおんなじやな。」「どこが?」「親がおれへん三姉妹やん。あっちはオバーちゃんやったけど、これはオジーちゃんが大人で、とびこんでくんのが、血はつながってないし、男の子というのが違うけど。」「ふーん、でもこれ少女マンガと少年マンガの合体やろ。もう、少女マンガはええねん、私は。」「少女マンガって?」「相変わらず、目ーキラキラウルウル描いてるやん。」「うーん、そこか。まあ、そうやな。ほんなら、将棋のとこ読むの?」「少年マンガのパターンやから読めるやん。もう一つあったやろ、番外編?灼熱のなんとか。」「あ、それも読まな。でも、ぼく、この子ら嫌いちゃうわ。」 我が家で、「3月のライオン」を読んでいないのは、ボクだけだったわけで、所有者のピーチ姫や出資者のチッチキ夫人はもちろんのこと、愉快な仲間のヤサイクンやアーちゃんママも、一時、お持ち帰りで読んでいたようで、小学生のチビラ一号、コユちゃん姫も読んだフシがあります。 まあ、遅れてきた老人シマクマ君も、漸くということなんですが、はまりましたね。なんといっても、主人公たちの周りに、老人以外、まともな家族が一人も出てこないところに、妙に納得しました。その上、主役のあかりさん、ひなちゃん、モモちゃんの三姉妹も、天才少年桐山零くんも、実は、零くんの義理のおねーさんの香子さんも底なし沼のようなところに立っているんですよね。 これが第1巻の最初のページです。次のページはこんな感じ。 ここで「ほら、あなたの居場所なんてこの世のどこにもないじゃない?」と言い切っているのが中学生だった零君の4歳年上の香子さんなんですが、結局、彼女も「居場所」を失ってしまいます。 突き詰めてしまえば、このマンガは「居場所」の争奪戦を描いているともいえると思うのですが、まあ、だから、「どうなるのか?」と14巻まで一気に読んじゃったわけですが、マンガ自体は、なんとか、あやうい「明るさ」を維持し続けているところに読ませる理由があるんでしょうね。 第1巻で語りはじめられた「物語の始まり」から、ちょうど二年くらいがたったところが14巻なのですが、実は、ここまで読んで「3月のライオン」という題名の意味が、ぼくには、まだわかっていません。 読み落としているだけかもしれませんが、わかるところまで読むしかなさそうですね。「ああ、早く15巻でないかなあ!」 ボタン押してね!にほんブログ【中古】【全品5倍】スピカ −羽海野チカ初期短編集− / 羽海野チカ【中古】【全品5倍】3月のライオン <1−14巻セット> / 羽海野チカ(コミックセット)

2019.10.31

コメント(0)

-

週刊 読書案内 川上弘美「センセイの鞄」(文春文庫)「2004年《書物》の旅 その3」

川上弘美「センセイの鞄」(文春文庫) これも「2004年《書物》の旅」と銘打って案内している、過去の案内のリニューアルです。15年前に「今」だった人たち。みんな偉くなった、そんな感じもしますね。今回は川上弘美さん。彼女は、この作品でメジャーになったと記憶しています。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 小川洋子さんの「博士の愛した数式」(新潮文庫)の主人公が、老数学者だったことを案内しながら、そういえば、川上弘美「センセイの鞄」(平凡社)も登場人物の一人は老人だったことを思い出しました。 三十過ぎ(?)の女性と、退職して七十歳を越えた老教師の恋愛を描いて評判になった小説ですね。 主人公の老教師が亡くなって、残された空っぽの鞄から一人の人間の一生分の思い出の「におい」が立ちのぼってくるような結末の小説というのが、ぼく風のまとめですね。それは、むせるような強烈な「生」を感じさせるものではなくて、古い骨董のようなにおいなんです。 老人の死と残された人間のつながりに「におい」を持ってきたところが俊逸だと思いましたね。 残された「カバン」が描かれる一方で、二人が出会い、一緒に通った居酒屋のメニューとカウンターの向こうから立ち昇るにおいがとてもいい小説なんですが、この辺りは高校生にはわかり辛いかもしれません。 でも、この作者はきっと食いしん坊に違いないということは、ほのかな共感と一緒に感じるくらいはできるでしょう。 ともあれ、小説の中に、生きている世界の「におい」と死んでしまった世界の「におい」をあざやかに描き分けた、この作家の力量は、ちょっと目を瞠るものがあると思いますよ。人は死んでしまったからといって、いなくなってしまうというわけではないのかもしれませんよ。 初稿2004・9・23改稿2019・10・25「2004年《書物》の旅」(その4)はこちらからどうぞ。追記2019・10・25 この作品を、お読みになった方は気づかれていると思いますが、「センセイ」の生前にも、死後にも、この小説の中に「匂い」に関する記述は、実はありません。 川上弘美という作家は、「蛇を踏む」という作品で芥川賞を受賞して知られるようになった人です。その後、「神様」という本当のデビュー作が単行本化され、東北の震災の後、「神様2011」として、改稿されたりしました。「蛇を踏む」は蛇をたしかに踏んづけてしまった、足の裏、いやからだ全体に残る、独特の「感触」が20年たっても消えませんし、二つの「神様」は、神様が作品の世界を抜け出して「そこにいる」という「気配」だけは残ります。三作とも何が書かれていたかはほとんど記憶していないにもかかわらずです。 「センセイの鞄」も、「におい」の記述なんてどこにもないにもかかわらず、残された鞄を開けて覗き込む最後のシーンで立ち上ってくる「におい」が、作品全体を包み込むような印象が鮮やかに残っっている作品です。 彼女も今や芥川賞の選者の一人ですが、彼女の独特な感性に判定される候補作は大変だろうと、つくづく思います。追記2019・10・30あの、ちょっとお断りしますが、「センセイの鞄」は2004年の作品ではありません。2001年に出版されたと思います。10万部を超えるヒット作。でも、昨今は100万部を超えるそうですから、ホント、どうかしてますね。もちろん「昨今」がですが。 この作品は、テレビドラマにはなりましたが、たぶん、映画にはなっていません。川上弘美の世界には「絵」がないからでしょうか。いや、そんなことはないか。 追記2020・10・15「神様」の感想を書きました。こちらからどうぞ。追記2024・08・31 ブログのカテゴリーとかに「読書案内 川上弘美・小川洋子・他」を追加しました。いつの間にか、お二人とも還暦とかを通過されていて、文学賞では選者の側で、それも、そろそろ引退かというお年であることにふと気づいたからですが、大した意図はありません。 もう少し、案内する本が残っているなあというわけで、自分を励ます気分です(笑)。にほんブログ村にほんブログ村大きな鳥にさらわれないよう (講談社文庫) [ 川上 弘美 ]ざらざら (新潮文庫) [ 川上弘美 ]

2019.10.30

コメント(0)

-

週刊 読書案内 村上春樹「アフターダーク」(講談社)「2004年《本》の旅 その5」

村上春樹「アフターダーク」(講談社)「2004年《本》の旅 その5」 作家村上春樹が作家生活二十五周年と銘打って、新作「アフターダーク」(講談社)をこの秋(2004年)発表しました。 近頃の本屋さんは売れるとなると、何万部、何十万部の売上を計画しているようで、同じ本が山のように積み上げられるコトになるのですが、あれは一体なんでしょうね。大体、小説を書いているような人が、まぁ商売上の都合はあるにしてもデビュー~周年なんておかしくないですかね。なんか演歌の歌手みたいですね。ブツブツ・・・ とかなんとか言いながらチャッカリ買って読んでいるんだから、まぁ批判に性根が入っていないですね。 その上あぁ「風の歌を聴け」(講談社文庫)から二十五年経つんだ。 とか、なんとか感慨にふけったりするわけですから、出版社の広告が、なんというか、ちゃんとツボにはまっているんですね。 いい年をしたおっさんが二十歳過ぎに読んだデビュー作以来、「1973年のピンボール」(講談社文庫)・「羊をめぐる冒険(上・下)」(講談社文庫)から始まって、「出たら、買う。」 で、二十五年読みつづけた相手なんだから嫌いじゃないんでしょう。でも「一番好きな作家は?」 と聞かれてもこの人の名前を出した事は一度もないから、その次くらいの作家だったし、今でもきっと、そうなんでしょうね。 彼を超人気作家にしたのは1987年に大ブレイクした「ノルウエイの森(上・下)」(講談社文庫)という作品だと思うのですが、多分、百万部を超える勢いで売れたと思いますよ。小説がそんなふうに売れるという「異常な出来事!」 の始まりの作品かもしれませんね。赤と緑に統一された印象的なその装丁が功を奏したわけですが、今となっては、経済成長の頂上のような1987年という時代と強く関係する現象だとは思うんですけどね。 作品の内容は互いに自意識過剰な男女が、相互理解の不可能性を確認しあった結果死んじゃうような話で暗いこと限りなしなんですが、とにかく流行りました。まあ、ケチをつけるようなことを言ってますが、そこには、やはり大勢の人の胸を打つものがあったんでしょうね。かくいうぼくも、嫌いじゃありません。 その後、この作家は地下鉄サリン事件・オウム真理教事件に強い関心を持つわけですが、小説で彼が描こうとしてきたこととこの事件への関心がジャスト・ミートしていたんだと、今となって気づくのですが、ちょっと、遅いですね(笑) ボク自身も結構ショックだった事件なのですが、彼の小説の登場人物とあの事件の登場人物たちとの共通性が、たしかにあったんじゃないでしょうか。彼が、小説の登場人物としてしか描きようのないと考えてた人間が現実に姿を現したことに対する驚きというんでしょうか。 今、急に思い出しましたが、ブルーハーツの名曲「月の爆撃機」の中に♪♪ここから一歩も通さない 理屈も法律も通さない 誰の声も届かない 友達も恋人も入れない ♪♪ という歌詞がありますが、ご存知でしょうか。 誰にでもあるにちがいない、他者が立ち入ることの出来ない「心の奥」の領域を唄っている名曲ですが、村上春樹が描く小説の登場人物たちはほとんど例外なく、この「心の奥」の領域から、ボク達が生きている生活の向こう側、あるいは壁向こう側の世界へジャンプすることで窮地を脱したり、心の奥の謎を解く場所にたどり着いたりしてきたのではなかったですかね? それは深い井戸の底からであったり、偶然転がり込んだ地下道からだったり。ブルーハーツの歌の主人公が、月に向かって飛ぶことで、黒い影となった爆撃機のコクピットに乗り込み、誰の目にも見えない宇宙の果ての世界に脱出して行くのとよく似た小説世界を村上春樹は描きつづけてきたとボクは思いますね。 主人公達は荒唐無稽な設定の中で、決して、冷静さや優しさを失わず淡々とその世界を生きていくのです。しかし、実際の生活の中で、ボク達は月に向かって飛ぶことを試みたり、心の底にどこかへの抜け道に通じる井戸があることを期待したりしません。だからこそ人々は小説を読み、ロック・コンサートに出かけるのわけでしょ。 もしも、本当に「〈私〉の重さ」をゼロにして空を飛ぶことを試す人がいたとしたら?そして、それを信じない人たちを爆撃し始めたら?サリン事件が作家に問い掛けた事はそういうことだったのではないでしょうか。 新作「アフターダーク」はセンスがあって音楽が好きでお人よしの男の子と、語学に堪能で少しエキセントリックなの女子学生のウィットとユーモアに溢れる、この作家らしい会話を中心に描かれています。彼らはおたがいに、礼儀正しく、優しく、親しく、穏やかな人間関係が作品の世界を作っています。彼らの周りの登場人物の多くはいい人たちで、いつもの「村上ワールド」の住人たちです。 しかし、二人に限らず小説に登場する誰もが「ここから誰も通さない」所から向こう側について触れようとしません。何だか、出口なしのニュアンスがとても強い作品なんです。 作品を読みすすめながら、読者のボクは、小説そのものが深く傷ついている印象を持ちました。何ごとかが終わってしまっていて、もう始まりようがないような世界に、作品が閉じ込められているように見えるんです。 それが、当然であるかのように主人公たちは恋に落ちることも出来ないし、互いに抱きしめ合って安らぐことも出来ない。「ここ」から逃げ出していくほかどうしようもない感じがしてきます。何だか、作家自身が困ったところに来ているんじゃないか、そんな感じですね。とても25周年をノンキに寿いでいる作品とは、ボクには思えませんでした。 ボクはここで悪口を言っているつもりはないのですが、小説を読んで「幸せ」になりたい人にはすすめられませんね。「やれやれ・・・」 にもかかわらずボクは彼の次の作品も読むにちがいないわけで、何がうれしいんでしょうね、困ったもんです。(S)2004・11・11 追記2019・10・26 村上春樹のこの作品も2004年なんですね。案の定、世評は芳しくありませんでした。彼は、この5年後「1Q84」を書いて復活(?)します。 ぼくはこの二十年位の社会の変化と、小説作品の「質的」な変化に何か相関するものがあるんじゃないかという興味を最近持っています。ノベール賞のあとの大江健三郎や、たゆまず書き続けている古井由吉が忘れられているかのような文学シーンには、本屋さんが煽って、その結果、「読者」に媚びているかのような作品がまかり通っています。「作家が喜ぶほめ方」を募集する企画までありました。もう、どっちもどっちなのかもしれませんが「作品」はどこに行くのでしょうね。 2004年に出た、この作品の題名が「アフターダーク」であることは、ちょっと考えてもいいというそういう興味です。ボタン押してね!にほんブログ村

2019.10.29

コメント(0)

-

ミッシェル・オスロ「ディリリとパリの時間旅行」元町映画館

ミッシェル・オスロ「ディリリとパリの時間旅行」元町映画館 元町映画館、またまたクリーン・ヒットでした。映画館徘徊の、この二年間で、初めてのアニメ。予告編で「なんか面白そうやん。」と気付きました。帰りにカウンターで声をかけると「ベルエポックのパリですよ。」と笑顔のお返事。「なにっ?ベルエポック?」 19世紀世紀末から20世紀初頭のパリですね。エッフェル塔、博覧会、飛行船、パサージュ・・・チラシを見ていると、いろいろ思いうかびますね。「こら、見なあかんやん!」 いつもの席に座って、お茶を一口、映画が始まりました。シーンはどこか南洋の島ですね、ゴーギャンの登場人物と似ていますね、と思いきや・・・。なんと、パリの見世物小屋、まさに、ベルエポックのパリ!このスタートはただ者ではありません。 見世物の出演者、ニューカレドニア、オーストラリアの向こう、フランスの植民地からやってきた少女ディリリが、三輪車乗りの青年オレルと出会うんです。三輪車というのがいいですね。 ここから、パリの街を縦横に駆け巡る二人の冒険が始まります。挑むのは少女誘拐事件。エッフェル塔、オペラ座、広場、大通り、地下水道、美術館。この背景の美しさは何でしょうね、街角に貼られたロートレックやジュール・シュレのポスター、塔から俯瞰したパリの街、まさに「巴里」って感じですよ。まあ、パリなんて空想でしか知りませんが、写真なのか、絵なのか、ともかく、こんなアニメ見たことないっていう感じですね。 その夢のような世界をディリリとオレルが滑るように動くんです。二人のパトロン、素敵なオペラ歌手、エマ・カルヴェもきっと実在なんでしょうね。 キュリー夫人、パスツール、ピカソ、マティス、モネ、ルノアール、プルースト、サラ・ベルナール、ギュスターヴ・エッフェル、ツェッペリン伯爵 、出てくるわ、出てくるわ、みんな二人の味方です。 敵は「男性第一団」。警視総監も悪役ですね。字幕がそうなっているのですが、最近、どこかで、似たような名前を見たことがあるような気がしますが、小さな女の子を誘拐して、「奴隷の女性」を育てる調教をしているんですね。このあたりの批評センスも納得ですね。 映画の結末はチラシの絵が描いていますが、とても美しくてシャレてます。フランスの子供たちは幸せですね。植民地主義も「男性」権力主義もきちんと批判しています。繁栄のパリの地下、汚水が流れる下水道を活写した社会批評も鋭い。そして、何よりもエッフェル塔に降りてくるツェッペリン飛行船の美しさ。こんなアニメが映画との出会いになるのですから。 一つだけ不満を言えば、「言わなくてもいいのに」ですが、このアニメの邦題を「時間旅行」とつけた、この国の配給会社には、あんまりセンスを感じませんでしたね。 監督・脚本 ミッシェル・オスロ 音楽 ガブリエル・ヤーレ キャスト(声) プリュネル・シャルル=アンブロン(ディリリ) エンゾ・ラツィト(オレル) ナタリー・デセイ(エマ・カルヴェ) 原題「Dilili a Paris」 2018年フランス・ドイツ・ベルギー合作94分 2019・10・23・元町映画館no22追記2022・11・14 久しぶりにパルシネマに行きました、パルは朝と夜、「朝パル」・「夜パル」と名付けて、1本立て別メニューを始めていらっしゃって、ぼく自身は早すぎるのと遅すぎるのがネックで、うかがうことはできませんが、アイデアには拍手!なのです。 で、11月の後半の朝パルのプログラムが、このアニメで、またまた拍手!でした。皆さん、このアニメは間違いありません(何がやねん!)、面白いですよ。というわけで、便乗というか、応援というか、昔の感想を修繕して再掲します。ぜひご覧ください(笑)。にほんブログ村

2019.10.28

コメント(0)

-

箱田優子「ブルーアワーにぶっ飛ばす」シネリーブル神戸no34

箱田優子「ブルーアワーにぶっ飛ばす」シネリーブル神戸 今日、見たい映画は他にもありました。この映画を選んだ理由はシム・ウンギョン。「新聞記者」の吉岡エリカの声の響きと、独特な眼差しにもう一度出会いたかったのです。 もっとも、映画が始まって、何だかよくわからない葛藤と格闘している主人公らしい砂田という女性を演じている女優に、どこかで見覚えががあるなと思って、口元と目つきを見ていて思い出しました。「海街ダイアリィ―」の三女、千佳ちゃんでした。千佳ちゃんも三十歳を越えて、なかなか苦労しているじゃないかとは思ったのですが、やっぱり、この映画の目玉は、砂田の友達「キヨ」を演じているシム・ウンギョンでした。 「合格!◎!」 いやあー、よかったですね。シム・ウンギョンはこの映画でも、独特な存在感をいかんなく発揮して、夏帆という女優さん、千佳ちゃんね、が演じるCMディレクター(?)砂田の、下手をすれば、自意識のマスタベーションに終わりかねないドラマを、見事に救っていましたね。 セリフで発する「ことば」が自意識との間に微妙な隙間を感じさせて、その「間」が何とも言えません。 そこに、あの目ですよ。なんなんでしょうね?あれは演技だとはとても思えません。話の筋を壊しそうで、堂々と物語の真ん中を歩いている風情には、思わず目を瞠ってしまいました。 映画そのものは、大昔、大森一樹という人の「オレンジロード急行」を見た時の「あっけなさ」を思い出しました。いや、「自動車で出かける」という設定以外、何も似てはいないのですか、ただ、全体に、アマチュアの頼りなさが漂っているところは、似ていると、ぼくは思いました。 夕暮れの「ブルー・アワー」を走っている車中での「千佳ちゃん」の、最後の熱演も悪くはないのですが、シム・ウンギョンの「ダサいのは悪くないよ。」(多分そんなセリフだった)が、とてもよかったし、エンドロールで聞こえ始めた主題歌の松崎ナオの「清く、正しい」声が、最後の決めワザでしたね(笑)。 映画が終わって、シネリーブルを出ると、まさに、「ブルーアワー」でした。雨上がり、西の空に夕焼けの気配はありましたが、黄昏の気が満ち始めていて、頭の中に、さっきの映画の主題歌の声が聞こえてきて、涙が止まらなくなってしまいました。誰にも見られていないからいいですが、ホント、おい、おい、ですね(笑)。 映画は、退職した老人に対してではなくて、今、格闘している若い人の方を向いて作られているなと思って席を立ったはずなのです。にもかかわらず、この涙は何でしょう?この映画からの直接の影響というよりも、映画が、ぼくのなかの閉まっていた箱、まあどんな箱だかよくわかりませんが、それの蓋を開けたような感じがしました。 それにしても、タオルのハンカチで、しきりに目をこすりながら歩いている老人というのも、ちょっと異様だったかもしれませんね(笑)。 監督・脚本 箱田優子音楽 松崎ナオ 主題歌「清く、ただしく」キャスト夏帆(砂田)・シム・ウンギョン(清浦)・渡辺大知(砂田の同居人)・ユースケ・サンタマリア(砂田の不倫相手)・でんでん(砂田の父)・南果歩(砂田の母)2019 日本 92分 2019・10・25・シネリーブル神戸no34にほんブログ村川べりの家 [ 松崎ナオ ]

2019.10.27

コメント(0)

-

週刊 読書案内 小川洋子「博士の愛した数式」(新潮文庫):「2004年《小説》の旅 その2」

2004年《本》の旅 小川洋子「博士の愛した数式」(新潮文庫) 二学期が始まったというのに、夏休みの課題図書の話からスタートします。ええーっと、読書感想文コンクールというのが毎年あって、どこかの団体が、(えらい無責任な言い草で申し訳ないけれど、多分、学校図書館協議会とか、そんな所だったと思います。)何冊か課題図書というのを選定しているわけですね。。小学校から高校までありますが、最近は大学生にも必要なんじゃないか、ナンチャッテ。 でも、へそ曲がりから見ると「子どもに読ませたい」という根性が透けて見える選定の本が多いコトも事実。不良少年は、買いそうも、読みそうもない「イイ」本のイメージもありますね。みんないい子になってほしいわけ。まあ、本なんか読んでいい子になんてなるわけないのにね。 もっとも、今年の課題図書の中の1冊。小川洋子「博士の愛した数式」(新潮社)なんて本は誰かれなしにとてもよく読まれているそうだから、そんな話にはならないでしょうね。 内容は時間限定の老数学者と少年の話。どの辺まで説明してイイのか難しい話だけれど、パズルマニアのように数学の難問を解くことだけで生きている数学者がいて、一定時間がすぎると記憶を失うという人物。ようするに、数時間毎に頭がリセットされる人物として設定されている。だから普通の生活は出来ない。 これだけ聞くと現実離れしていて読む気を失うかもしれないけれど、どこにでもいる記憶がまだらで、頑固なだけのボケ老人というと、もっと読む気を失うでしょ。だから、もうはじめから特異な人物のほうが腹が立たなくていいというわけです。 その人物とホームヘルパーの女性。この女性の生き方もかなり変わっているのだけれど、それは読んでのお楽しみ。 それから、その女性の息子の小学生が、いわばもう一人の主人公ですね。この子はプロ野球に憧れている「子どもらしい子ども」で、そういう意味でやっぱり、いまどきの子どもではないかもしれません。 ここまで書くと「浮世ばなれのファンタジーか」と思う人もいるでしょう。そういえばそうなんですけれど、そうでもないわけです。ある意味「老人介護小説」ともいえるリアリティーが、僕にはありました。ついでに阪神タイガースの歴史に詳しくなれて、「フェルマーの定理」とかともお知りあいになれる。案外お読み得かもしれません。 少々、遅ればせな、夏休みの課題処理はいかがでしょうか。(S)初出2004・9・23改稿2019・10・26追記2019・10・25 これも「2004年《本》の旅」と銘打って案内している(その3は川上弘美さん、ここをクリックしてくださいね)、過去の案内のリニューアル。15年前に「今」だった人たちの一人小川洋子さん。 15年の歳月の間に、忘れられた作品も多いですが、小川さんの、この作品は映画にもなり、誰でも知っているスタンダードになりました。1990年、「妊娠カレンダー」(文春文庫)で芥川賞をとって登場した小川洋子さんも、今では芥川賞の選考委員というわけです。 新しい作品がでれば読むのですが、阪神ファンで芦屋にお住まいだということ以外思い浮かばないぼくは、実に失礼な奴だとと思う今日この頃です。ボタン押してね!にほんブログ村言葉の誕生を科学する (河出文庫) [ 小川洋子(小説家) ]洋子さんの本棚【電子書籍】[ 小川洋子 ]

2019.10.26

コメント(0)

-

週刊 読書案内 金城一紀『GO』(講談社文庫):「2004年《本》の旅(その1)」

2004年《本》の旅 金城一紀『GO』(講談社文庫) これは15年前、現場の教員だった頃、高校生に向かって「諸君!本を読みましょう!」 とアジテーションしていた「読書案内」の記録。「2004年《本》の旅」と銘打って案内したいと思いますが、15年前に「今」だった人たち。隔世の感というべきでしょうか!? ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 本当は連休中にお暇にしている高校生諸君に薦める本というわけで、書き始めていたんだけど間に合わなかった。 高校一年生のTくんと話していると、「『GO』はええで。」 ということだったんですよね。 金城一紀 1968年生まれ。第123回直木賞受賞作家。『GO』(講談社文庫)・『レボリューション3』(講談社)・『フライ、ダディ、フライ』(講談社)・『対話編』(講談社)というふうに作品集が出版されているけれど、なんと言っても窪塚洋介くんの主演で映画になった『GO』がダントツに知名度があります。 ところで原作のほうは読んでいるかな。金城一紀の作品で、僕が知っているのを並べてみたけど、どれもほぼハズレなしでおもしろい。とにかくオススメですね。主人公は全部少年という訳ではないけれど、出てくる少年達のキャラクタ-がいい。読んでいると元気になる。中年のおじさんが元気を出す話もある。ブルーハーツというバンドがかつて「ルールー破っても、マナーは守るぜ」と歌ったことがあるが、そんな感じ。 中場利一という作家の『岸和田少年愚連隊』(講談社文庫)というシリーズがあるけれど少年達の匂い、血と汗の混じった若さの匂い、それが共通している。 こっちの小説も「ナインティ・ナイン」のお二人が主演して映画になって評判を取った。見たことがある人もいるだろう。小説は映画より常軌を逸していて、笑える。コトバで描くムチャクチャの世界というのは映像にするとうそ臭くなることが結構ある。リアルというコトは絵に描いたようなとばかりは限らないのだと思う。原作を読むと得した気になる映画というのは結構ある。もっとも逆もたくさんあるからどっちがどっちとは言い切れない。 映画になったけどこれも原作が勝っているとボクが思う青春小説の一つに芦原すなお「青春デンデケデケデケ」(角川文庫・河出文庫)がある。1960年代の高校生のバンド狂い小説。 <むかしむかし、ラジオを聞きながら、みんながギターをほしがりましたとさ> という時代があって、中島みゆきなんて人はそういう時代から生まれてきた人だと思うんですが、この小説はギターにトチ狂った田舎の高校生の世界をやがて来る出発と別れの日まで描いたドタバタ青春小説。おそらく自伝的小説なんだろうけれど文藝賞・直木賞と立て続けに受賞し、小説家になってしまった作品。とにかく馬鹿馬鹿しくて笑える。でも、ちょっと泣ける。 同じようにドタバタ高校生活を描いているけど、やってることが音楽や喧嘩だけじゃなくて「政治」活動だったりするのが村上龍の「69」(集英社文庫)。 「13歳のハローワーク」(幻冬社)で評判のあのエエカッコシイのおっさんの私小説的青春小説。いつまでもお兄さんぶった様子が少々鼻につく人だけれど「69」の少年達は悪くない。1969年という時代から「69」という題をつけているくらいだから、当然<誰もがギターを>の時代で音楽もたくさん出てくる。しかし1969年、佐世保といえば原子力空母エンタープライズ入港阻止闘争。「海の向こうで戦争をやってる」国と向かい合おうとする少年達。いわずと知れたベトナム戦争だ。 そういえば村上龍には「希望の国のエクソダス」(文春文庫)という近未来小説もある。現代社会と対決する中学生を描いた佳作。傑作と呼ぶ人もあるが僕はそこまで思わない。しかし、SF的醍醐味もあってたしかにおもしろい。 村上龍のおもしろさは主人公が高校生や中学生であっても、現実の社会と向き合おうとする姿勢に支えられた人を書こうとしていることだと思う。「13歳のハローワーク」だってそういう意図から作られた本だろう。もっともデビュー作で芥川賞の「限りなく透明に近いブルー」(講談社文庫)を最初に読んだりすると、案外うんざりする可能性があるから要注意。(S)追記2019・10・24 ここで案内した作家たちは、当時僕が好きで読んでいた人たちだが、今も書き続けているのだろうか?それぞれ、映画化された作品について、ぼくは映画館で見たものはほとんどない。せっかくだから映画館で見ればよかったと今になれば思うが、当時は、そういう余裕がなかった。 いいか、悪いかの判定も大切かもしれないが、見たり読んだりしていることは、うっすらではあるが残る。最近、この、残ることが、妙に大切に感じられている。ただ、次々と読んでいく気力のようなものが衰えていることは確かで、それはそれで、さみしい。追記2019・10・25 2001年に公開された映画「GO」。監督が行定勲、脚本が宮藤官九郎。窪塚洋介、柴咲コウ、山崎努、大竹しのぶ、それにもう一人、今を時めく山本太郎というキャスト。2019年の、今、このメンバーが勢ぞろいしている映画は夢ですね。映画は「爽快!」 と一言称賛すれば、後は心の中という出来でしたが、原作の小説もガッツ!を感じさせる、題名そのままの爽快な出来。 この作品を読み、映画に胸がスッとしたあの頃、クソのようなヘイトが横行する、こんな時代が来るとは、夢にも思わなかった。ところで「2004本の旅(その2)」はここをクリックしてくださいね。 ボタン押してね!にほんブログ村69 sixty nine (集英社文庫) [ 村上龍 ]【中古】 希望の国のエクソダス 文春文庫/村上龍(著者) 【中古】afb

2019.10.25

コメント(0)

-

バカ猫百態 2019年(その8)「哀しい野生やなあ」

「バカ猫 百態(その8)哀しい野生やなあ 」「なんか、騒がしいなあ。あいつ、なにしてんねん。」「これは、オレの獲物やからな。手ェだしたら、承知せんど!」「お前、それ相手にドタバタしとったんか?目、本気で野生にもどってるやん。かなしいないか?それ、逃げへんで。知ってんねんやろ。食べられへんし。ただの、汚れた靴下やし。そんな、コーフンすんなや。」「無邪気に野生にもどれてエエなあ。なんか、本気で考え込んでしまうわ。おまえは靴下で、こっちは物思いや。ヤッパリ、秋なんかなあ?」追記2019・10・26生まれた時からの純粋家猫のお二人ですが、なかなかどうして、野生の顔をするときもあるんですよね。「バカ猫(その9)」はここをクリック。ボタン押してね!

2019.10.24

コメント(0)

-

バカ猫百態 2019年(その7) 「天高く猫も杓子も肥える秋」

「バカ猫 百態(その7)天高く猫も杓子も肥える秋」「おい、なんかダルイなあ。この冷たさが気持ちええなあ。秋やなあ。さみしいなあ。」「なにゆうてんねん。静かでええやないか。せっかくあの子らおらんねんから、ノンビリせな。だいたい、おまえ、ちょっと肥えすぎちゃうか? 天高く猫も杓子も肥える秋 やな。」「ああ、何くってもうまいしなあ。 秋深し ゆかがつめたい 気持ちイイ どや?」「なんや?!ネコハイいうやつやな。おれは、もっとっ積極的やで。 秋風に ねこぜ体操 一、二、三! 背筋が伸びて、疲れがとれますね。」ぴんぽーん「あ、帰ってきよった。ヤサイクンやできっと。」「お迎えや、お迎え!おなかすいたし。」「ただいま。二人とも、エエ子にしとったんか?」「もちろんです。」「よういいうわ。」追記2019・10・16 木曜日の夜にヤサイクンがやってきました。「ヒマそうやなあ。あの柵は、あいつらが外に出ていけへんようにしてあるんや。」 なるほど、彼らは外には行けないわけですね。道理で「ヒマ」なわけです。ちょっと、かわいそうな気もしますが、それもまた、今時の猫君たちの生活なのかもしれませんね。「バカ猫(その8)」はここをくクリック、どうぞ。ボタン押してね!

2019.10.23

コメント(0)

-

週刊 読書案内 辻井達一「日本の樹木」(中公新書)

辻井達一「日本の樹木」(中公新書) 秋になりましね。紅葉した街路樹の道を歩くのですが、肩に降りかかる葉っぱの名前なんて気に書けしなかった徘徊老人が、ふと、立ち止まって散っていく風情に気を取られている自分に驚いたりします。 そういえば「鈴懸の径」という戦前の流行歌があったはずだと思いついたりもするわけです。♪♪友と語らん鈴懸の径 通いなれたる学び舎の街 やさしの小鈴 葉かげに鳴れば 夢はかえるよ鈴懸の径♪♪ 若い人は歌そのものをご存じないでしょう。歌われている鈴のような実をつけるらしいスズカケの木(鈴懸?)がそこらにいっぱい植わっているプラタナスという街路樹だということなんて、もちろん、ご存じない。ぼくもそうでした。 まあ、ちょっと、歌の例が古すぎるかもしれませんね?オバーちゃんの世代でも、ついていけないかもしれない。ともあれ、オバーちゃんや、ヒーオバーちゃんたちは地球温暖化のことはよく知らないが鈴懸けの小道は知っていました。ここが大事なところだと、最近思うのですがどうでしょう。 辻井達一という北大の植物園長をしていた人が書いた「日本の樹木」「続・日本の樹木」(中公新書)という本がある。 日本の樹木についてのカタログか図鑑のような本なのですが、ただのカタログとはすこし違いますね。何より文章がいいんです。気取った学問臭がなく、学者の書く生硬さがない。素人には分からない学問用語を振り回す、かしこぶった態度がない。本物の実力を感じさせますね。 たとえば「プラタナス」のページは4ページ分です。上にコピーした手書きのイラストと名前の由来が記されています。ちなみに、「プラタナス」の和名「スズカケ」の由来についてはこんな様子。牧野博士によるとこれは山伏の衣の名で篠懸(すずかけ)というのがあるのを、そこに付けてある球状の飾りの呼び名と間違えてつけてしまったもので、もし強いて書くなら「鈴懸」とでもしなければ意味が通じないそうだ。 ちょっと解説すれば、「篠懸」というのは、たとえば歌舞伎の「勧進帳」で、山伏姿の弁慶や義経の丸いポンポンが縦についている、あの装飾のことで、「プラタナス」とはなんの類似もないということらしいですね。 なんと、命名者が勘違いして付けた名前なのです。この後、探偵シャーロック・ホームズの裏庭で産業革命の煤煙に耐えていたプラタナスについて語りはじめて、話はこんなふうに進みます。 立地への適応幅はたいへん広くて、地味が痩せた、そして乾燥した立地でも十分に育つ。しかもロンドンでの例で述べたように煤煙など大気汚染にも強いときているのだから都市環境にはもってこいなのである。その意味ではプラタナスが育っているから安全だ、などと考えては困る。プラタナスが枯れるくらいだったら、それは危険信号を通り越していると考えなければなるまい。 締めくくりかたが、なんとも、鮮やかなものでしょう。「環境問題」もここから考える方がきっと面白いと思いますね。 次いでなので、「スギ」の項目はこんなふうです。 悲劇の武将、源義経が鞍馬寺の稚児として牛若丸と呼ばれていた頃、夜な夜な木っ端天狗が剣術の指南をした、ということになっているのも鬱蒼たる杉木立がその舞台だ。 これが明るい雑木林で栗の実が拾え、柿の実が赤く染まりというのではとんと凄味がなくて餓鬼大将の遊び場である。実際にお相手をしたのは田辺か、奥州の手の者か分からないが、山伏装束でもしていれば間違って通りかかった坊主、村人、杣人いずれにしてもよく見ないうちから天狗の眷属と踏んで足を宙ににげさったことであろう。そもそも怪しげな噂を撒いておいたということも十分あり得る。 こう書いて、つぎに、こう続けています。 スギの材は建築材に重用されるが、その葉は油を含んでいてよい香りを持ち、どこからの由来か造り酒屋のマークになっていた。スギの葉を球状にまとめたものを軒先にぶら下げるのである。 スギで酒樽を作るから、それから来たものかどうか。これに似た風習はオーストラリアにもある。ここではマツだが、同じように葉を丸くまとめてぶらさげるのが造り酒屋のシンボルだ。 つまり「文化人類学」ならぬ「文化樹林学」とでも呼ぶべき時間の奥行と、世界を股にかけた幅で書かれているわけなのです。 徘徊老人は「街」から帰ってきて、パラパラとページをめくりながら、さっきの立木を思い浮かべ、センスのいい「エッセイ」を一つ二つ読んで、ニヤリとするわけです。どうでしょう、街角で新しい樹木と出会ってみませんか。(S)週刊読書案内2006no4改稿2019・10・22にほんブログ村ボタン押してね!

2019.10.23

コメント(0)

-

週刊 読書案内 塚本邦雄「茂吉秀歌[赤光]百首」(講談社学術文庫)

塚本邦雄「茂吉秀歌[赤光]百首」(講談社学術文庫) 昔、現代文の時間に、短歌や俳句の解釈や鑑賞を調べて発表するという形式で授業をやったことがある。狙いは、一首、一句でいいから興味をもって、自分で調べることで、教員の解説を待っていてはわからない、誰かに伝えたくなる実感に触れる人が出てくることだった。みんな何を調べたらいいのか、困ったようだ。ネットなんて便利なものはまだなかった。 国語の教員になって最初に感じた困惑は、教材である文学作品の何を生徒さんに伝えればいいのか、という当たり前といえば当たり前すぎる疑問だった。この疑問を味わってくれる人が一人でも出てくればいいな。そう思って計画した。 実際、教員になったボクは、自分の思い込みではない解説や解釈を探すことを仕事としてきたように思う。「読書好き」のように自分でも言い、何程か立派な趣味であるかのような態度で接したり、読んでいる量を誇らしげにいうこともあったと思うが、実は、仕事を人並みにやるための仕様がなしの作業の結果だった。 しかし、そうやってさがしていて見つけた本の中には、ボク自身の感受性を変えてしまうような迫力で迫ってくるものもあった。 今日紹介する歌人塚本邦雄による「茂吉秀歌[赤光]百首」(講談社学術文庫)はそんな本だった。斉藤茂吉の歌集「赤光」におさめられている《死にたまふ母》連作の中の有名な一首に対する塚本邦雄の解説を少し紹介する。 我が母よ死にたまひゆく我が母よ我を生まし乳足らひし母よ 初句から結句まで三十一音これ歔欷(キョキ)(嘆き悲しむこと)の感がある。そしてこの悲調は、たとへるならチェロの音色であろうか。高音へと一途に啜り上げて行くその旋律が、ヴァイオリン・ソロの飽くまでも繊細澄明な趣ではなく、より太太と、底籠りつつ、読者の魂を揺すぶるところ、チェロさながらであり、それがいかにも茂吉らしい。 初句切、三句切、末句は三句と同じ感歎助詞、この切目切目はまさに嗚咽の噦(シャク)り上げる息遣ひそのままだ。終始手離しで母よ母よと呼び、しかも感傷の甘さを帯びないのは偉とするに足りよう。 凡手が真似たなら、鼻持ちならぬ過剰叙情に陥ったことだらう。その例は後々いやと言いたひくらゐ見られるし、皆単なる口説き文句に堕してゐる。茂吉の歌が成功したのは、様々の要因が有効に働いたからであり、単に悲歎を「ありのまま」吐き出した結果などではあるまい。 わが愛する母よ、われを愛したまひし母よ、などと、抽象的な、綺麗事に類する修辞を廃し、我を生み、乳を与へ、はぐくみたまふ母よと、ある意味では聖なる動物の勁さが生まれた。「垂乳根、足乳根(タラチネ)」から派生させた彼独特の造語であるが、よくこれが罷(マカ)り通って今日まで来たものだと、小首を傾げたくなるような強引な用法だ。 その強引さ、好い意味の舌足らずも亦、この作品に関する限り、却って魅力になつてゐる。死者が父で「父の実の父よ」などと歌っても、この歌の十分の一のおもしろみもあるまい。 たらちねのと、万葉写しの枕詞をそのまま用ゐず、語源を蘇らせ、具象性、現実性を帯びさせ、しかも、古調は決して棄てなかったところが作者の才の稀なることを証すだらう。人の子を生み、わが身に代へ、おのが身を削ってでも生かしめたその人は「死にたまひゆく」母であるところに、この作品内部の重く気高く圧倒的な主題がある。 斉藤茂吉の「赤光」所収の短歌などであれば、図書館の目録を探せば解説書は山のようにある。今時であればインターネットで検索すれば、ほとんど無数といってもいいほど見つかるだろう。 しかし、自分が納得がいって、これは人に伝えたいと思う解説に簡単に出会えるわけではないのは、茂吉の場合にかぎらない。だから、納得がいく解説に出会うと、正直うれしい。当たり前の話だが、仕事が国語の教員だからといって、一読ですらすらと解釈できたりするわけではないのだ。 そういう経験の中でも、この解説の「聖なる動物の勁さ」という塚本邦雄の解釈、この短歌への理解のような、ぼくにとって、自分自身の体験の根っこを揺さぶる言葉と出合ったりすると、他の解説など目に入らなくなる。広げるつもりが、これしかない、これこそがほんとうの読みだという思い込みをつくったりもするのだ。 塚本邦雄の解説は、文学が、人が生きていることとつながっている芸術であることを、ハッと思い出させてくれた。「茂吉は、きっと、そうだったんだ。」 そんな感じ。 あんなあ、こんなこというてる人がおるねん! インチキな引用でごまかす40数年間だったが、本人は、たった一つの短歌の解釈でも、探せば生きていることを揺さぶる出会いがありうることを期待して、あれこれ読み散らしてきたというわけだ。(S)2009・12・24(2019・10・20改稿)にほんブログ村にほんブログ村【中古】 西行百首 講談社文芸文庫/塚本邦雄【著】 王朝百首 講談社文芸文庫 / 塚本邦雄 【文庫】

2019.10.22

コメント(0)

-

週刊 読書案内 岡部伊都子・鶴見俊輔「まごころ」(藤原書店)

岡部伊都子・鶴見俊輔「まごころ」(藤原書店) 岡部伊都子さんの「沖縄の骨」を案内したときに出てきたのがこの本です。2003年、もう、15年以上昔にになります。当時、岡部伊都子80歳、鶴見俊輔81歳。二人の老人が出会い、生きてきた道筋を「まともに」、今、思えば最後の火花を散らし合うように語り合った対談です。岡部 久しぶりに、先生、よう来てくれはりました。おおきにありがとう。鶴見 本当に久しぶりなんですけれど、体のことを考えて、遠慮してたんです。ところが奇跡的に回復されてびっくりしました。全くびっくりしました。岡部 自分でもびっくりしてます。鶴見 電話をかけるんだけど、いつも死にそうな声で・・・・(笑)岡部 ごめんなさい。岡部 私はね、先生と初めてお出会いしたのは神戸でね。戦士が講演しはった、あれは何年ぐらい前になります?鶴見 1960年です。だから四十三年前。岡部 ああ、そう。四十三年も・・・。あの時に先生のお話聞きに行って、そして司会の方が、なんかしゃべりって私に渡されたんで、やさしいええお方でしたけど、私、あれがはじめての先生との出会いでした。鶴見 いや私は岡部さんの名前は知っていたんですよ。おむすびの話でしたね。それを(「おむすびの話」)読んでるんです。だから呼ばれた人が岡部さんだったんで、大変びっくりした。岡部 なに言うたか覚えてへん。 こうして始まった会話が、「犀のごとく歩め」という言葉をめぐって、学校の話、病気で寝ていることの話。病弱だった岡部さんが初めて書いた作文の話へ。岡部 先生はお母さまがきびしくて、ご苦労なさったようだけど、私は体が弱いから、ほんで末っ子やから、甘かったんかわかりませんけれども・・・・。 小学校一年の時に学校へ行ったら、はじめて自分の思うこと、昨日あったこと、何でもいいから書きなさい言われたんです。で、それを書いて、二、三百字でしょうね、その頃初めて書く文章だから。それを先生に出して帰りますやろ。そしたら三重丸くれはった。鶴見 いいですね。三重丸なんて私はもらったことないですよ。岡部 三重丸もろうて、それが返ってきたから、お母ちゃんに見せてあげたら喜ぶかなと思って、帰って、母が縫い物をしてますわな、そのそばへ行って、「返してもろた、三重丸くれはったで」っていうたら、母がちょっとそこで読みなさいと言うんです。だからそれをこう持って、ちゃんと自分の文章を全部読んだわけです。そいたら母がな、それを渡したらな、戴くんです。戴いてな「もうこれはな、あんたが二度と書けないものやから、大事にしときまひょな」言うて、それできれいな箱を取り出してきて、そこへ入れてくれた。まあ、私は母が、自分の書いたそんな、生まれてはじめて書いた、幼い幼い綴り方を戴いてくれるなんて、なんやと思います。 だから、ああ、お母ちゃん、こんな喜んでくれはるんやったら、お父さんにいじめられてはるさかい、お母ちゃんを喜ばせたる、何もしてあげられんけど、文章書いて、お母ちゃんを喜ばそうと思うたんんが、はじめてのいま。ずっとそれが続いてます。 随筆家岡部伊都子の始まりの話から、文章の話へと続きます。引用した、岡部さんの「話し方」に惹かれた人は、どうぞお読みください。それで案内を終わるのも一つなのですが、どうしてもここに書き記したい話があります。とりあえずそれをここに紹介します。岡部さんが韓国に行った時の話が続いていて、その続きです。岡部 弱いから強いんだよ。私は弱い。だけどほんまに北の人も南の人もみんな会いたがってはるわな。韓国に行ったときに、私はハングル言われへんからな、私の言うたことはみんな朴先生が通訳してくれはりました。私が下手な話をしたら、あとで私に質問してくれはりますねん、聞いた人が。その時に、天皇をどう思いますかと。鶴見 いまの天皇(平成帝)は、自分の祖先に朝鮮人がいるということを、はっきり言ったんです。ところが日本の新聞はそのことをほんの小さくしか扱わなかった。いろんな連鎖が起こるから。朝鮮の新聞は大きくだした。岡部 そうですか。鶴見 だから今の天皇個人の思想というものは、なかなかのものですよ。岡部 やっぱり祖先を知ったはるねんな。鶴見 歴代の天皇の中ではじめて言ったんです。平安京の場合、桓武天皇の母親は朝鮮から来ています。岡部 そうですよ。京都だもの。この京都ですよ。桓武天皇のお母さんは高野新笠、百済の王族や。鶴見 だから長岡京に失敗して京都に来たのは、ここに朝鮮人の強い強い部落があったから、それに助けられて出てきたわけでしょう。 それからいまの皇后、これもびっくりしたね。彼女はね、竹内てるよの「海のオルゴール」という詩を引いた講演をやったんです。私はもう大変びっくりした。 竹内てるよというのは、昭和二年ごろ、カリエスになったものだから、婚家から追い出されて、子どもを婚家に置かされて、ひとりになって出てきて、東京でカリエスで寝てたんです、貧しい人がどんどん入ってくる家で。そこで彼女は詩を書き始めて、あの時代の一種のマドンナなんです。いろんな人が入ってきて、話をしてるんですよ。 そして彼女の最初の詩集は「叛く」というんです。これはもちろん、皇后は知ってて引用した。よくこれだけ大胆なことができるなと。私は天皇と皇后の両方に感心してるんですよ。 天皇制そのものはけしからんものですよ。今の天皇の父親には戦争責任があると、私は思っています。だが、個人としてみると、現在の天皇、皇后はそうとうの社会思想を持ってますよ。 朝鮮の話、沖縄の話、友達の話、鶴見さんは優等生だった自分の苦痛を振り返り、岡部さんは、病弱だった一生を振り返り、対談の最後の最後に、自らを戦争に「私は戦争に加担した女です」と言い切って対談は終えられています。 振り返れば、岡部伊都子さんは2008年、享年85歳、鶴見俊輔さんは2015年、享年93歳でこの世を去でられました。あっという間に、思い出の人になり、忘れられていくのでしょうか。 しかし、この対談に限りません。あの戦争から60年、「まともな人間でありたい」 という痛烈な希求が書き記されているお二人の膨大な書物は、残されています。戦争や、差別や、あらゆる抑圧が充満する社会を生き抜いた人が、これだけハッキリと「本当のこと」を語っている本は、そうあるものではありません。読まない手はないのではないでしょうか。追記2019・10・21 文中の「犀のごとく歩め」は、お釈迦さんの言葉だったと思いますが、要するに、「犀」のように歩むということです。別に開き直っているわけではありません。ネットとかで引けば、いろんな解釈があります。でも、「犀のごとく」は、それだけで、喚起力ありますよね。こういう言葉はやはり、どこかすごいですね。 黒川創の「鶴見俊輔伝」はこちらからどうぞ。 にほんブログ村にほんブログ村【中古】 仏像に想う 上 / 梅原 猛, 岡部 伊都子 / 講談社 [新書]【中古】 仏像に想う 下 / 梅原 猛, 岡部 伊都子 / 講談社 [新書]

2019.10.21

コメント(0)

-

バカ猫百態 2019年(その6) 「ナー、ちょっと背中、掻いてくれへん?!?」

「バカ猫 百態(その6) ナー、ちょっと背中、掻いてくれへん?!?」「ナー、ちょっと背中痒いねんけど。」「えー、なんやて?」「そやから、ちょっと背中かいてほしいねん。」「あー、あかんわ。届かへん。」「お前、アホにしてるやろ。」「エー、そんなことないよ。届かへんっていうてるやん。これが精いっぱいや。これ以上手ェ伸ばしたら、落ちてまうやん。」「ああ、わかった、わかった。目ぇ―見たらわかるわ。」「なにゆうてんねん。正直なもんや。この目見てくれや。」「知らん、知らん、悪かったな、無理なことゆうて。もう友達ちゃうわ!」追記2019・11・12「バカ猫その7」はこれをクリックしてね。ボタン押してね!

2019.10.21

コメント(0)

-

バカ猫百態 2019年(その5) 「だから、それは洗濯もんやって‼」

「バカ猫 百態(その5) そやから、それは洗濯もんやって‼」「チョットー、ジジちゃん!それコユちゃん姫のブラウスやろ。そんなとこに寝てたらあかんやん。チャンと洗濯機にもっていっといてよ。ホンマに洗濯もんが好きやねんなあ。オシッコしたらあかんよ。」「アホか!シッコなんかするか!」「だいたい、オレに洗濯もんもっていけて、なんで、そんなことができんねん?おれはネコやぞ!」「ちょっと、隠れてるつもりなん?そやから、それは洗濯もんやって。マッ、なんなん、おこってんの、あんた?」「べつに怒ってへんわい!うるさいんじゃ、ボケ!」「あんた、今なんかいうた?!」追記2019・11・12「バカ猫その6」はここをクリックしてくださいね。ボタン押してね!

2019.10.20

コメント(0)

-

週刊 読書案内 橋本治「桃尻語訳 枕草子(上・中・下)」(河出文庫)

橋本治「桃尻語訳 枕草子(上・中・下)」(河出文庫) 高校の古典の授業で「枕草子」をお読みになりましたね。教員の立場から申し上げますと、高校生の古典との出会いというのは「説話集」があって、「徒然草」とか「方丈記」、女もしてみんと偽った「土佐日記」、そこから「枕草子」とやってきます。 で、宮廷生活のものおもいを描く「枕草子」まで来ると、この国の文化の一つの核心に触れつつあると感じてほしいのですが、そんな時代の社会や制度について何も知らないし、知らないことに何の抵抗もない、もちろん、関心なんてはなからないという無知で無恥なのが高校生というものだというのは、今に始まったことではありませんね。 で、当然、眠くて退屈な時間が、向こうの方を通り過ぎてゆくということになります。マア、自分自身もそういう高校生だったから人のことは言えません。 教員も教員なんですね、品詞分解とかで押しまくり、果ては「助動詞活用ソング」などという意味不明の歌を歌わせる方までいて、ノンビリ寝てもいられない。 しかし、考えようによれば、このあたりで「なるほどそうか」と、興味が持てれば、この国の古典文学とか、古典文化の「面白さ」のほうにすすんでいける所にやってきているともいえるわけです。 優等生で頑張りたい人は図書館にある岩波書店の「古典文学大系」とか新潮社の「古典文学集成」とかを参考書になさるのがよろしいでしょうね。ただ、寝るのを趣味にしている高校生を起こすには、少々難しすぎるかもしれません。図書館の棚の前で寝てしまうかもしれません。 そこで案内するのが橋本治ですね。「桃尻語訳 枕草子(上・中・下)」(河出文庫)。今では文庫で読めますが、単行本の初版が1987年です。今から30年も前に出た本なのですが、今でも河出文庫ではロングセラーを続けているようですね。 要するに「枕草子」の現代語訳です。ただし、その訳語が80年代当時、その辺にいたかもしれない、10代後半の少女言葉。それが桃尻語訳と名づけられているのは橋本治のデビュー小説「桃尻娘」(講談社文庫)-最近(?)ポプラ社文庫から文庫版が復刊されているようです-の主人公、高校生榊原レナちゃんの、小説中のニックネームが桃尻娘です。彼女のしゃべり言葉で現代語訳されているというので、桃尻語訳というわけなんですね。マア、小説の方は、語り始めると長くなりそうなで、ともかくとして、こっちの方は例えばこんな感じです。 春って曙よ!段々白くなっていく山の上のほうが少し明るくなって、紫っぽい雲が細くたなびいてんの!夏は夜よね。月の頃はモチロン!闇夜もね・・・。蛍が一杯飛びかってるの。あと、ホントに一つか二つなんかが、ぼんやりポーッと光ってくのも素敵。雨なんか降るのも素敵ね。 書き写していて、笑ってしまいますが、お分かりですね。なんか真面目でないような感じがするでしょ。 この本が初めて出た当時、学者さんからは評判が好くなかったらしいですよ。お馬鹿な少女言葉の使用は、社会学的アプローチとして考えると、かなり高度な言語理解の上に成り立っていると思うのですが、それが古典文学を汚すかのように考えたのが、まじめな国文学者も方たちだったのかもしれませんね。 お読みになればお分かりいただけるかもしれませんが、実はこの訳文、イイカゲンそうに見えて文法的、語彙的にはキチンと抑えられていて、受験古文的な一対一対応にはどうかという面も、あるにはあるのですが、古典理解としてはかなり、いやおおいに信用できると思います。 なんといっても、このお気楽な訳文は、岩波の全集にはない「面白さ」を漂わせています。それがまず第一のおすすめポイントですね。 二つ目のポイントということですが、この本の素晴らしさは注釈・解説にあるというのがぼくの、ちょっと偉そうですが、評価ですね。例えば「殿上人」の解説はこういうふうです。 まァさ、宮中にね「清涼殿」ていうのがあるのよ。帝が普段いらっしゃるところでさ、いってみれば「御殿の中の御殿」よね。広い所でさ、ここに「殿上の間」っていうのがあるの。ここに上がるのを許されることを「昇殿」て言ってさ、それが許された人達のことを「殿上人」って言うのね。「殿上の間の人達」だから殿上人よ。これになれるのが、位が五位から上の人、そしてあと六位でも「蔵人」っていう官職についている人ならいいの。だから殿上人っていうのはエリートでさ、言ってみれば本物の貴族の証明ね。 そしてその次に来るのが「上(かん)達(だち)部(め)」。「上達部」って、見れば分かるでしょ?「上の人達」なのよ。殿上人は五位以上だけれども、その中で更に三位以上の位の人たちを上達部って言うのね。メンドクサイかもしれないけど、こんなもんどうせすぐに慣れますから、あたしは全然気にしません。なにしろ上達部は偉いんだから!三位以上の位の人たちがどういう官職についているかっていうとね、これがすごいの。関白ね、大臣ね。大納言、中納言、それから、多分これは「上院議員」とかっていうようなポストになるんじゃないかと思うんだけどね、参議―あ、あなたたちの「参議院」ってこっちから来てるんでしょ?以上の方達をひっくるめて「上達部」とお呼びするのよ。日本の貴族のことをさ、お公家さんとか公卿って言うでしょ?その公卿が実に上達部のことなんだなァ。貴族の中の貴族というか、エグゼクティブで上層部だから上達部なのよ。分かるでしょ?覚えといてね。 とまあ、こんな調子ですね。こういうことが、面白がって、いったん頭に入ってしまうと、文法とかも、さほど気に気にならなくなるはずなんだと思うのですが、どうして教員は文法に走るんでしょうね。 この本では、こういう口調の、柔らか解説が、身分や制度だけではなくて、当時の宮中での日常生活の描写に表れる、あらゆる事象に及んでいるんですね。服装、食事、調度、エトセトラ。 ただね、詳しすぎて、少々くどいんです。橋本治さんの性格なんでしょうね、きっと。調べ始めたらやめられない人っているでしょ。だから、真面目に読んでいるとくたびれる。そこが玉にキズかな。(S)発行日 2010/09/14追記2019・10・19 以前、高校生に向けて「案内」したもののリニューアルなんですが、こうして記事にしてみると誰に向かって書いているのかわからないですね。そこが、ちょっと困っているところです。 橋本治さんの「古典」ものには「案内」したいものが山ほどあります。でも、読みなおすのも、案外疲れるんですよね。追記2022・02・01 最近「失われた近代を求めて」(朝日選書)を読み直しています。二葉亭四迷にはじまる、この国の近代文学を論じた(?)評論ですが、言文一致を橋本治がどう考えていたかというあたりで、ここに案内している「桃尻語訳 枕草子(上・中・下)」が書かれた意図のようなものが、ボンヤリ浮かんできてとてもスリリングな読書になっています。 まあ、ぼく自身が高校生にこの本を紹介していたころの薄っぺらさに、ちょっと気付くところもあって、それはまた「失われた近代を求めて」の感想で触れるのでしょうが、実は松岡正剛が「日本文化の核心」(現代新書)で紀貫之の「土佐日記」から「枕草子」をはじめとする宮廷女性たちのかな日記に至る「仮名」表現の意味を論じているところがあって、それも相まってちょっとドキドキしていますが、今のところうまく言えないので、また今度という感じなのです(笑) それにしても「桃尻訳」は1988年、30代の終わりの橋本治の作品ですが、後の「源氏物語」、「平家物語」へのとば口にある仕事でもあるわけで、面白いですね。ボタン押してね!にほんブログ村桃尻語訳枕草子(上) (河出文庫) [ 橋本治 ]

2019.10.20

コメント(0)

-

週刊 読書案内 鹿島茂「馬車が買いたい」(白水社)

鹿島茂「馬車が買いたい」(白水社) これも10年ほど前に、高校生にあてて書いた「読書案内」の、ちょっと、リニュ-アル。普通科の高校は、一般的に、1年生の秋に文系・理系(数学と理科、社会とか芸術の、二年からの科目選択を類型によって選ぶことが多い。大学受験での教科選択とかかわりが深く、そこから先の進路に大きく影響する。)を選ばせます。 問題なのは、選ぶ根拠を持つことができない、不安だけの高校生に制度の都合で選択を迫ることだと思っていました。16歳が、何を根拠にして・・・・。 当時も、そして、今になってみても、気持ちは変わりません。自分のだらしない人生を語ることで、「まあ、くよくよするなよ、なんとかなるよ。」ということを伝えたかったようですね。※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 秋を迎えた高校1年生が最初で、且つ、かなり大切な進路選択を迫られている。この時期になると、自分のことを思い出す。 僕は高校時代は理系だったが大学は文学部、文学科、国文学専攻というところを出た。まあ、結果的にはバリバリの文系だったというわけだ。その大学も4年で出ればいいものを、のべ8年かかった。最初は西洋史学専攻にいた。だから、フツウの人の4倍も同級生がいることになる。 落第生の卒業式は国際会館とか、そういう派手な所ではなくて、学部長室だった。学部長さんと、学科長の立派な先生方が席についておられるテーブルに、数人の卒業生も座って、ケーキと紅茶をいただいた。 怠け者で、態度ばかり大きくて、とんでもない学生だった。学部長さんが、誰だったかまったく忘れている所が、これまた問題だが、ともかく、一人、一人握手してくださったのが、印象に残っている。 「ごくろうさん。」 そう、おっしゃった。身から出た錆なのだが、今思えば、本当に「ご苦労さん」な学生生活だった。 「そんな大学で何を学んだんですか。」 そう尋ねられると困る。一応教員の免状は手に入れたが、他に何があっただろうか。やたらと、あれこれ面白がって、遊んでいただけのような気がする。 卒業して、高校の教員になって、授業を始めてみて、ただ、遊んでいただけの学生生活を実感した。授業で説明しなければならないことについて、何にも知らないのだ。 そんなぼくでも、コレは大学で身に付けたなと思うことが二つだけある。 一つめは、実は、ぼくにとってそれは、かなり辛い発見だったのだが、「自分が、たいしたことのないバカだ」と知ったことだ。たとえば、語学のように、持続しないと身につかない努力は全くできないし、哀しいかな、センスもない。 二つめが本の読み方だ。興味を感じた人と出遭った場合は、その人が書いたものは手に入る限り全部読むという、「癖」のような読み方だ。別に、自慢しているわけではない。コレは、オタク傾向のある子どもがよくやる本の読み方なのだ。 『不思議の国のアリス』といえば、読んだことのある人もいるにちがいない。ルイス・キャロルというおじさんが、友人のお嬢さんで、アリスという名の少女にプレゼントするために書いた作品だといわれている。お話が気に入ったアリスは、「おじさんの次のご本も読ませてね。」といったそうだが、次のご本を開いて彼女はひっくり返ってしまった。 お話を書いてくれたおじさんはC.ドッジソンという名のオックスフォードで優等生だった数学者であって、「おじさんの次のご本」は記号論理学、つまり数学の論文だったからだというエピソードがある。 まあ、ウソか本当かは知らない。しかし、ぼくが本を読むときの習性は、この話のアリスのようなものだ。要するに、発想が子どもであるだけなのだ。「このオジサンの、前の本も、次の本も読んじゃうからね。」 まあ、そういう意識だ。ただ、僕は自分が勉強不足のバカだと知っているから、イメージとしては常に新しい先生を探しているつもりでいるところと、他にすることがないからアイドルのオッカケのような気分が幾分かあるところがアリスとは違うかもしれない。 最近、そのパターンで「このおじさん面白い!」と追っかけている先生の一人に鹿島茂というフランス文学者がいる。共立女子大の先生だそうだが、19世紀のフランス文学、中でも「人間喜劇」のバルザック、「レ・ミゼラブル」のビクトル・ユーゴーあたりが専門の学者だが、フランス文化案内、文学紹介をあちこちに書いたり、テレビ番組にも登場したり、なかなかの人気先生なのだ。 その先生に「馬車が買いたい!」(白水社)という本でハマッテしまった。フランス革命の時代に馬車はどんな乗り物だったのかという、一見、素朴で、まあ、どうでもいいような疑問の解説で始まるのだが、僕には、やたら面白かった。 当時、パリに出て一旗挙げようという人たちが、乗合馬車に乗り込んで上京するという設定で書き始められているのだが、まず登場人物がフローベールの小説「感情教育」の主人公であったり、小説家バルザックであったりというところが楽しい。クーペ、リムジン、セダンとか、現在では自動車の呼び名として使われている言葉は元々は馬車のスタイルの呼び名であったなんていうこともこの本で知った。 こういう本を読んでいて「それがどうした。」と思ってしまうとそれで終わり。面白がって読み続けると、じつはこの本は、馬車の話を表看板に掲げながら、フランス文学案内がその正体であることにたどり着く。 バルザックの自家用馬車に対する執着、愛人のもとに駆けつける姿の滑稽さなど、小説を読むよりも面白いエピソードが満載。まあ、この本から鹿島先生のお書きになる「次のご本探し」が始まり、今でも続いているというわけだ。 偉そうに本の読み方を講釈しているが、たとえば、ヨーロッパの歴史に興味を持てるのは、もともと「西洋史学専攻」という、結局、挫折する回り道を三年もしたせいかもしれないし、書物への執着は「落ちこぼれ」を拾ってくださった国文学の先生の「読みましたか?」にこたえたい一心の結果かもしれない。 どんな方向に進もうが、その時、出来ることがその人らしさを作る。それはいくつになっても、そう変わるわけではないようだ。 できれば「鹿島茂」図書館で探してみてください。ハマるかもしれませんよ。(S)ボタン押してね!にほんブログ村

2019.10.19

コメント(0)

-

週刊 読書案内 内田樹「レヴィナスを通じて読む『旧約聖書』」(考える人)

内田樹「レヴィナスを通じて読む『旧約聖書』」(新潮社「考える人」) 「考える人」という新潮社が出している季刊雑誌がありました。その雑誌の2010年・春号で「はじめて読む聖書」という特集を組んだことがあります。その中に哲学者で武道家の内田樹の「レヴィナスを通じて読む『旧約聖書』」というインタヴュー記事があります。そこで、彼が、語っていることにうなってしまいました。 ホロコーストの後、生き延びたユダヤ人の多くは信仰の揺らぎを経験しました。なぜ神は私たちを捨てたのか。民族の存亡の時に介入しないような神をどうして信じ続けることが出来るだろうか、と。多くのユダヤ人がユダヤ教から離れてゆきました。 その民族宗教の危機のときに、レヴィナスは若いユダヤ人たちにこう説きました。 では、いったいあなたたちはどのような単純な神をこれまで想定していたのか、と。 人間が善行すれば報奨を与え、邪な行いをすれば罰を与える。神というのはそのような単純な勧善懲悪の機能にすぎないというのか。もし、そうだとしたら、神は人間によってコントロール可能な存在だということになる。人間が自分の意志によって、好きなように左右することが出来るようなものであるとしたら、どうしてそのようなものを信仰の対象となしえようか。 神は地上の出来事には介入してこない。神が真にその威徳にふさわしいものであるのだとすれば、それは神が不在の時でも。神の支援がなくても、それでもなお地上に正義を実現しうるほどの霊的成熟を果たし得る存在を創造したこと以外にありえない。神なしでも神が臨在するときと変わらぬほどに粛々と神の計画を実現できる存在を創造したという事実だけが、神の存在を証し立てる。 神は、幼児にとっての親のように、つきっきりで人間のそばにいて、人間たちの正しい行いにはいちいち報奨を与え、誤った行いにはいちいち罰を下すのでなければ、ことの理非も正邪の区別も付かないような人間しか創造し得なかった―そう言い立てる者は、神をはじめから信じていないのである。 神は、神抜きで、自力で、弱者を救い、病者をいたわり、愛し合うことができ、正義を実現できるような、そのような可能性を持つものとして、われわれ人間を創造した。だから、人間が人間に対して犯した罪は、人間によってしか贖うことができない。神は人間にそのような霊的成熟を要求するのである、と。レヴィナスはそう告げたのでした。 人間の住む世界に正義と公正をもたらすのは神の仕事ではなく、人間の仕事である。世界に不義と不正が存在することを神の責めに帰すような人間は霊的には幼児である。私たちは霊的に成人にならなければならない。レヴィナスはそのように述べて、崩壊の瀬戸際にあったフランスユダヤ人社会を再構築したのです。 ぼくは異教徒ですけれども、このレヴィナスの「霊的な成人のための宗教」という考え方に強い衝撃を受けました。 ナチス・ドイツが600万人を超えるユダヤ人をはじめとして、障害者、同性愛者など1000万人以上の人間をホロコースト(焼き尽く)した歴史事実についてはご存知でしょうね。エマニュエル・レヴィナスは、自身も家族や友人をホロコーストされたユダヤ人で、フランスの宗教哲学者(?)です。 「なぜ神はユダヤの民を救ってくれなかったのか?」という素朴で哀切な、生き残ったユダヤ人たちに共通した問いに対して、ユダヤ教の信仰を基礎づけよう=信仰にあたいすることを証明しよう=とした人だと思います。 エマニュエル・レヴィナスは難解きわまる論考で有名な人ですが、内田樹はその論考の日本への、ほぼ最初の紹介者の一人です。ぼくにとっては彼が訳した、レヴィナスによるユダヤ教のタルムードの講義を手に取ったことが、内田樹という名前との初対面でしたが、全く歯が立たなかったことだけ覚えています。1980年代のことです。 さて、内田樹がここで話している神はユダヤ教の神のことです。では、ぼくのような無神論者が「倫理」ということを考える時の基準としてユダヤ教の神のことを考えることは出来ないのでしょうか。そう考える事が出来れば、「人間とは何か」という問いに、もっとも積極的な答えの一つがここにあるのではないでしょうか。 例えば、ぼくが長年働いてきた、学校という場を想定してみることも可能なのではないでしょうか。あまりにも単純な連想ですが、「生徒諸君は教員という監視者の元においてモラルを育てるのではない」 というふうに。 ぼく自身は「校則とかルールとかで「道徳心」とかが育つのではないのではないか」と疑い続けながら、とうとう、退職してしまったわけなのですが、生徒も教員も、もう一度、「人間」という場所に、お互いが戻ることができれば、それぞれが生き方として成熟を目指すことが響きあうということもありえるということではないでしょうか。 共通する、あるいは共有する神に対する信仰がないことが前提ですから、とてもむずかしいことだとは思います。しかし、「人間である」ということの可能性が「人間」にはあるのではないでしょうか。 あんまり興奮して、こういうことを言うと妄想ということになってしまいそうなので、これ以上は書きません。それにしてもレヴィナスという名前、心に残りませんか?(S) 初稿2010・06・09( 改稿2019・10・18)追記2019・10・18 教員が教員をイジメていたという事件の報道がありました。災害の最中、「ホームレスお断り」の看板をあげた公共の避難所があったという報道もありました。暗然としました。次には、きっと「人間として」を枕詞にした反省の言葉がきっと報道されるのでしょう。「人間の住む世界に正義と公正をもたらすのは神の仕事ではなく、人間の仕事である。」ということを受け止めるが、それほどたやすいことだとは、ぼくには思えない出来事が続いています。皆さんはどうお考えになるのでしょうか。 ああ、それから「考える人」は、ネットで探せば、今も続いています。内田さんの上記の記事が、単行本で読めるかどうかは、ちょっとわかりません。追記2022・04・13 上記の記事は、その昔、高校生に向けて本や著者を紹介していたときのものです。読んでくれていた高校生たちは、若い人でも、ほぼ、20代を通過し始めているのですが、新たな戦争や虐殺を目前にして、どんなふうに考えていらっしゃるのでしょうか。70歳を目前にした老人は、結局よく分からないままです。ただ「考えることをやめるのはイヤだ。」 という、いつまでたっても子供のような、ありは、まあ、コケの一念のようなものにうながされ、こんな記事を投稿しています(笑)。ボタン押してね!にほんブログ村他者と死者 ラカンによるレヴィナス (文春文庫) [ 内田樹 ]【中古】 レヴィナスと愛の現象学 文春文庫/内田樹【著】 これです!懐かしい。この解説が、助けでした。

2019.10.18

コメント(0)

-

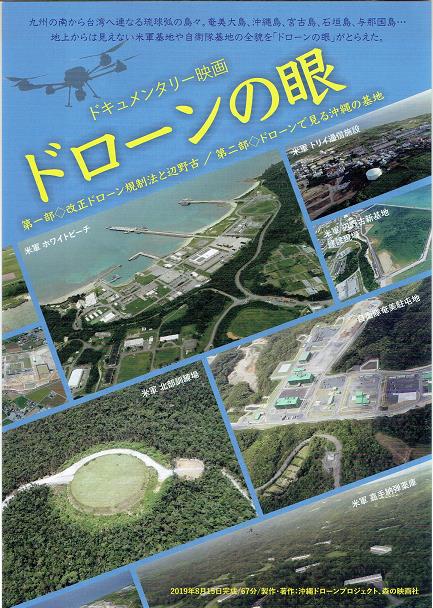

週刊 読書案内 岡部伊都子「沖縄の骨」(岩波書店)

岡部伊都子「沖縄の骨」(岩波書店) 今から15年ほど昔のことです。三学期の最後の授業だったでしょうか、三年生は受験戦争の最中だったのでしょうね。ぼくはのんびりこんなことを書いていました。別れの挨拶のつもりだったようです。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 風邪をひいて寝ていました。参りました。3年ほど前、修学旅行の付き添いでインフルエンザにかかって以来でしょうか。まあ、あの時のほうがひどかったのですが。それに今回は自宅に居るのだから気がらくだったともいえます。 なんとなく本でも読もうかという感じで、岡部伊都子さんの「沖縄の骨」(岩波書店)というエッセイを読み始めて泣いてしまいました。 この作者の文章のモチーフは戦中体験に対する痛烈な自己批判と言っていいと思います。当時、高等女学校の生徒だった彼女が、婚約者の出征に際して放った、『私やったら喜んで死ぬけど』という、たった一言の言葉に対する責任。それが、彼女の60年にわたる戦後の「生き方」を決定したのです。 最近、岡部さんと鶴見俊輔との対談を記録した「まごころ」(藤原書店)という本が出ましたが、その中の彼女の言葉を紹介します。ここに「沖縄の骨」のモチーフが結晶していると、ぼくは思います。 木村のお母さんが、折(ヘギ)に扇子つけて持って来はった。結局、婚約したから、はじめて婚約したあとで来やった時に、それが最後でしたけど、それまで男の人入れたことのない私の部屋へ、婚約したから入れさせてもらえたわけですけど・・・。 入ってもろて、大阪の西横堀やから、窓からは「そごう」やら「大丸」やら、ちょっと遠いところは、「高島屋」やら、そんなん見えてますねん。 ほんならな、入ったとたん、邦夫さんはちゃんと襟を正して、『僕はこの戦争に反対です』いうて言いやって、私、びっくりしてな。そんな言葉聞いたことおまへんやん、それまで。相手は見習い士官でっせ。 『自分はこの戦争に反対です。こんな戦争で死にたくない。天皇陛下のためなんか死にたくない。君やら国のためなら死ぬけど』と言いました。 こっちはわかれへん。何でそんなこと言いやるのかわかれへん。ぜんぜん。それまでものがあんまり見えなんだ時代でしょう。びっくりしてな。『私やったら喜んで死ぬけど』と言うた。 なんという残酷なことを言うたかなと、いまになって、ずっと、邦夫さん、ごめんやで、ごめんやで、言いつづけてますけどな。あんな戦争まちごうてると言うた、二十二歳の若者が、そのころの大阪の西横堀にいてたということを知ってほしい、みんなに。 戦争や暴力に対する警戒心が風化しています。戦後六十年。1945年、敗戦当時二十歳だった人が2004年、八十歳。時とともし忘れられたり、美化されたり。人間の記憶の特性のひとつといえばそれまでなのですが、こと戦争や国家による暴力について詠嘆で済ませる事は得策でしょうか。 最近小熊英二という四十代前半の学究が「民主と愛国」(新曜社)という1000ページ近い論文を発表しました。戦後日本の思想の動向を丹念に描いて評判になっています。内容は高校生には少し難しいかもしれません。しかし、日本という国の現在の有様に関心を持つのであれば手にとって見て損はないと思いますよ。 ダグラス・ラミスという六十代後半の在日アメリカ人がいるのを御存知でしょうか。津田塾大学で教えていた人なのですが、最近は沖縄に住んで「経済成長がなければ私たちは豊かになれないのだろうか」(平凡社ライブラリー)とか「なぜアメリカはこんなに戦争をするのか」(晶文社)という本で「有事法制」とか「日米新ガイドライン」について、とてもわかりやすく批判しています。 政治学をカリフォルニア大学で学んだ人らしいのですが、古代ローマやニュルンベルグ裁判を例に、また自らのアメリカ海兵隊体験も交えながらの現代日本社会分析と批判の明晰さは、なかなかお目にかかれないものだと思います。内なる外国人の目のクリアーさに一度触れてみてはどうでしょう。 特に「経済成長~だろうか」はボランティア活動や福祉活動の大切さを感じている人には、なぜ自分がそう考えているのかという疑問を解く鍵を与えてくれるかもしれませんね。私たちはただ経済的糧のためだけに働くわけではないし、食べるために生きるわけでもありません。そこから「生きる」ということを考える鍵の一つと出合える本かもしれません。 さて、岡部伊都子さん、八十一歳。十八歳の少女が『私やったら喜んで死ぬけど』という「人を殺す言葉」をまじめに口にした時代がありました。敗戦を経験し、出征した婚約者の死を知った時、自らの言葉がもっとも大切な他者である恋人を殺す言葉であったことに気づきます。その体験が彼女のその後の60年の人生を決定しました。 「あんな戦争まちごうてる」 この言葉が物狂いのように彼女に化身している文章です。 自分自身が「人を殺す言葉」を発していないか、そう自問する力をぼくたちはどこで育てるのでしょうか。世間に向けてかっこよく振舞っている自分自身を疑う力はどうやれば育てる事が出来るのでしょうか。 戦争や国家という遠くて大きな「問い」に向かうアプローチに歩みだそうとしている諸君に限らず、ぼくのような役立たずな老人にとっても、必要なことは「ひょっとして、ぼくは・・・」という小さな「問い」ではないでしょうか。 ということで、今日はひとまずグッド・ラック!お元気で!(S)2005・1・27 15年前の18歳、今は、30歳を越えて、一人前の社会人として活躍しているのでしょうか、実際、どうしているのでしょう。ここに案内した鶴見さんも岡部さんも、もう、この世の人ではありません。かくいうぼく自身も、これと言ってしなければならないことがあるわけではない徘徊老人です。 その徘徊老人が、「何でも見てやろう」式に覗いた元町映画館の小部屋で見たフィルムに心が騒ぎました。それは影山あさ子さんたちが撮った「ドローンの眼」という。短いドキュメンタリーでした。そこには、ぼくたちの眼には隠されている「沖縄」が映し出されていました。そして、何よりもぼくの心を騒がせたのは、そこには「戦争が露出」していたことです。 そのフィルムを見た帰り道、ザワザワするぼくの心が、繰り返し思い浮かべていたことは、あの頃、生徒さんたちに書いたことを「ひょっとして、ぼくは、忘れようとしている」のではないかということでした。 「あんな戦争まちごうてる」と岡部伊都子が、一生かけて書き遺した言葉は、やはり、忘れてはいけない。誰かに伝えていきたい。今、そう思っています。追記2020・05・19 沖縄の南、小さな島々がこっそりミサイル基地化されつつあるそうです。中国を仮想敵にした戦争の準備を、「現実的」な情勢判断だと口する「戦争屋」がこの国にもいて、金が、税金が動けば儲かる「利権屋」がいるのでしょうね。 コロナ騒動の影響でつぶされたり、瀕死の状態に陥っている小さな事業者を見殺しにしながら「国」を守るというような御託を並べる政治家を見ていると暗澹とします。 とはいうものの、古いやつだと思われながら、岡部さんや鶴見さんを紹介していくほか手立てはなさそうです。追記2022・09・08 この国の近代史における侵略戦争の事実を歴史として認識することや、後世に伝える良識を「自虐史観」と称して批判する、まあ、ぼくから見ればインチキなデマゴギーをこととする言説集団が存在しているのですが、そのお先棒を担いでいた、これまたインチキな政治家の一人が、夏の始めに狙撃され、死亡するという事件で暑い夏が始まりましたが、インチキな政治家たちがインチキな宗教団体と結託していた事実の暴露へと話は広がり始め、暑さはとどまることを知りませんが、岡部伊都子さんや鶴見俊輔さんが生きていらっしゃったら、この様子を何とおっしゃるのでしょうね。 沖縄では、ちょうど今、県知事選挙が行われている最中のようです。なぜか、インチキ宗教団体がはびこっている地域の一つでですが、潮目が変わることを祈るばかりですね。にほんブログ村ボタン押してね!

2019.10.17

コメント(0)

-

週刊 読書案内 奥泉光「夏目漱石 読んじゃえば?」(河出文庫)

奥泉光「夏目漱石 読んじゃえば?」(河出文庫) いとうせいこうさんと奥泉光さんが掛け合いで、文芸漫談をやっていらっしゃる「漱石漫談」(河出書房新社)を、以前「案内」しました。案内しながら棚を見ると、この文庫が座っていらっしゃるじゃありませんか。「お、そういえば買ったっけ。」 そう思って、手に取ってみると、ところどころにポストイットが貼られているんですね。どうも、読んでいるようなんです。奥書を見ると、2018年に出版された本ですから、購入して一年は経っていません。ポストイットの作業からは、せいぜい半年でしょう。半年前に読んだ本の中身を全く覚えていないとはこれいかに? そういえば、「漱石漫談」を読みながら、どこかで聞いたことがあるような気がする言い草というのが複数回あったことに思い当たり始めると、じわじわ思い出し始めました。 こういうことが、頻発し始めているのは不安を掻き立てますが、しようがありませんね、忘れてしまっているのは、きっとあんまりおもしろくなかったからに違いないとばかりに、「面白くなさ」の確認作業のような、もう一度読み直し作業を始めました。ホント、ヒマなんですね。 ここから、その結果を報告しますね。 まずこの本は、舞台に二人が立っている漫談だった「漱石漫談」に対して、ピン芸人編とでもいうべき本ですね。奥泉光さんが一人でマイクに向かって「漱石」を紹介していらっしゃるといった風情です。 面白いもので、当たり前のことですが、奥泉さんの主張は、漫談の時と、よく似ているんですが、いとうせいこうさんのツッコミがないせいなのでしょうね、まず、笑えない。 その次に感じたことは、奥泉先生、おそらく根がまじめな方なんでしょうね、「語り」の口調が、少々先生くさい。要するに、ギャグも含めて「めんどくせー」って感じなんです。その上、漱石初心者に語っているにしては、少々、深すぎて、何を言っているのか実感がわかない。あっと、「吾輩は猫である」の話をしてたらすっかり時間がたってしまったな。じゃ、ぼくはちょっと失礼してフルートの練習をしてこよう。フルートの練習だって、きっとどこかで小説の読解力につながっている。今の君たちなら、それが分かるだろう?さて、今日の練習は何の曲にしようかな・・・。「はあー?」って感じでしょ。授業の終わりにこれをやりたがる教員は結構いるんですが、まあ、ばかにされるのがオチなんですよね。「ぼくの話を聞いてくれた、今の君たちなら、それが分かるだろう?」「なんでやねん!一時間、自分が勝手にしゃべっただけやんけ。何にもわからへんわ。その上、フルートとか、自慢なん?」 下の「カギかっこ」が、いとうさんのお仕事だったわけですね。もっとも、そういう突っ込みを、読者に期待しているというか、本の作り方が、おそらくそうなんでしょうね。そんな意図も透けて見えちゃうのが、二重に面倒くさいわけです。 最後にもうひとつ。第4章「坊っちゃん」にある文章です。 ここまでの話で、坊ちゃんに対するイメージがだいぶ変わったと思うんだけど、彼が抱えている「孤独」というのは、この作品に限らず、漱石に小説全体を貫いている大事なテーマ。 テーマというよりも、つい出てきてしまうものと言った方がいいかな。「孤独をテーマにしよう!」と漱石が意識しているというよりもそのことを描こうと思ってなくても、つい出てしまうんだと思う。 漱石作品では、主人公の孤独、特に他人とコミュニケーションできない孤独がいろいろな形で書かれている。 漱石理解の上で、かなり大切な指摘ですね。この後「こころ」や「門」「明暗」が引き合いに出されるのですが、「初めて漱石を手に取ろうという人」には、おそらく何のことか、全くわからないと思いますね。 この本の中で奥泉さんが「語って」いらっしゃる内容の多くは、初めて漱石を読む高校生には意味不明といっていいことばかりなんです。 むしろ、教室で「こころ」を読んでみたけれど、先生の解説がよくわからなかったと思いながら、「でも気になる」という具合に踏みとどまっている読者には「光明」である可能性がある本なんでしょう。そのあたりが、奥泉さんが想定していらっしゃる「入門者」のレベルというわけです。 それにしても、「漱石漫談」をお読みになった方が、「こっちも読んでみようか」という感じでお読みになると、内容が案外ダブっていて新鮮さに欠けますが、と申し上げて「面白くない案内」を終わりたいと思います。じゃあまたね。ボタン押してね!にほんブログ村坊っちゃん忍者幕末見聞録 (河出文庫) [ 奥泉 光 ]ふーん、読んでません!

2019.10.16

コメント(0)

-

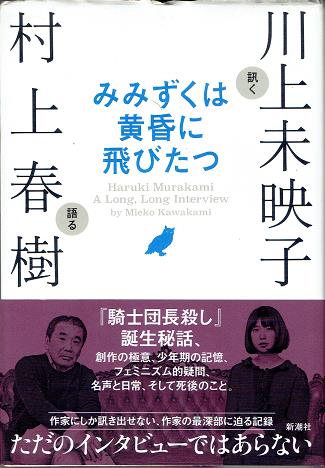

週刊 読書案内 川上未映子・村上春樹「みみずくは黄昏に飛びたつ(その2)」(新潮社)

川上未映子・村上春樹「みみずくは黄昏に飛びたつ」(新潮社)(その2) さて、いよいよ「地下二階」です。一晩たって、考えたことなんですが、村上春樹さんが、どんな風に考えて小説を書いているのかなんて、小説を読む人にはどうでもいいことかもしれませんね。 でも、、たとえばインタビューしている川上未映子さんのような若い小説家と、村上春樹はどこが違うのかというふうな疑問は大切なことのように思えるのです。ヤッパリ、何かが違いますね。それがこういう所に出て来るんじゃないでしょうか。村上 で、ぼくは思うんだけど、集合的無意識が取引されるのは、古代的なスペースにおいてなんです。川上 古代的なスペース。村上 古代、あるいはもっと前かもしれない。ぼくが「古代的スペース」ということでいつも思い浮かべるのは、洞窟の奥でストーリーテリングしている語り部です。原始時代、みんな洞窟の中で共同生活を送っている。日が暮れると、外は暗くて怖い獣なんかがいるから、みんな中にこもって焚火を囲んでいる。寒くてひもじくて心細くて…‥、そういうときに、語り手がでてくるんです。すごく話が面白い人で、みんなその話に引き込まれて、悲しくなったり、わくわくしたり、おかしくて声をあげてしまったりして、ひもじさとか恐怖とか寒さとかつい忘れてしまいます。 ぼくはストーリーテラーってそういうものだと思う。僕に前世があるのかどうか知らないけど、たぶん大昔は「村上、お前ちょっと話してみろよ」って言われて、「じゃ、話します。」みたいな(笑)きっと話していてウケて、「続きどうなるんだよ」、「続きは明日話します」といった感じでやってたんじゃないかなというイメージが、僕のなかにあるんです。コンピューターの前に座っていても、古代、あるいは原始時代の、そういう集合的無意識みたいなものとじかにつながっていると、ぼくは常に感じています。だから、みんな待ってるんだから、一日十枚はきちんと書こうぜ、みたいな気持ちはすごくある。で、自分の前で聞き耳を立てているいる人たちの顔を見ている限り、自分は決して間違った物語を語っていないという確信は持てます。そういうのは顔を見ればわかるんです。川上 それは、自分自身の顔ではなくて、聞いている人たちの顔?村上 うん、まわりにいる人たちの顔を見てればわかる。そいう手ごたえが必ずある。で、それを利用しようとさえ思わなければ、それは「悪しき物語」にならない。 二人の白熱した会話は続きますが、これくらいでいかがでしょう。村上春樹の「地下二階」の「集合的無意識」と、川上さんのそれとの違いが「誰に語り掛けているのか」という問いの答えとしてはっきり表れていますね。 おそらく川上さんが見落としているのは「古代」と、わざわざ、村上さんが断ってい語っていることの意味ではないでしょうか。それは、ただの洞窟ではないし、語るのが恥ずかしい「私の洞窟」などではもちろんないことです。それが「村上春樹の地下二階」というわけです。 これこそが、村上の作品の「世界同時性」を支えている可能性がありますが、どうなんでしょうね。本人は否定的なようですが、「風の歌を聴け」の最初から、「今」という時代や社会に揺らがない場所としての「地下二階」を描こうとしていたのではないでしょうか。そして、たどり着いたのが「古代」の語り部のいる洞窟だったのかもしれないとぼくは思います。 最後になりますが、初期の作品をめぐって、面白い会話があります。ちょっと長くなりますが、引用しますね。川上 初期三部作の頃に書けなかったものって、今でもよく覚えてますか?村上 とても単純なことだけど、たとえば三人で会話するっていうのが、何故かうまく書けなかったんです。ブロックされていた。川上 それが「ノルウェイの森」で出来るようになったという。有名な話。村上 そう。「ノルウェイの森」で初めてそれができた。たしかにそうだったと思うな。二人で話すのはできるんだけど、三人で話すのはできなかった。川上 主人公に名前がなかったし。村上 そうですね。登場人物が名前を持っていないと、三人で話すのはすごく難しい。そして登場人物にうまく名前が付けられなかった。だから、職のぼくの小説って、必ず一対一の会話なんですよね。それから大きなアクションを伴うシーンとか、そういうのも難しかった。川上 アクションも難しかった?村上 うん。あと、セクシャルなシーンを描くのも難しかったような気がする。川上 本当ですか?村上 たとえば「羊をめぐる冒険」とかって、そういう描写はほとんど出てこないですよね。川上 確かに、「我々は性交した」ぐらいですね。村上 で、「ノルウェイの森」でそのあたりを一生懸命書こうかなと。川上 一生懸命書いて、三人で会話もして。村上 いやあ、もう嫌だな。恥ずかしいなと思いながら、がんばってセックスシーンをいっぱい書きました。一回書いてしまうと気が楽になって、それからは「村上はエロ作家だ」とか言われるようにまでなってしまった。今でもほんとは恥ずかしいんだけど。 ね、おもしろいでしょ。最近の村上作品について、「性愛シーンの頻繁さに辟易する。」 という、高齢の読者も知人にいらっしゃいますが、この話は笑えるでしょ。今時、20代30代の方で性愛とかいう人いませんが、70歳を越えた人が文学とかについて語ると、思わず出てくるので、えっ? て、笑ってしまうのですが、本論とは関係ありません(笑)。 でも、70代って、村上と同級生ぐらいの年齢だったりするんですよね。そのあたりに大事なことがあるとも思うんですね。 ともあれ、案内としては「地下二階」にこだわりましたが、村上ワールドに関心のある人は、お読みになって損はないでしょう。 全く触れていませんが、「騎士団長殺し」(新潮文庫)の販促イベントのような面もあるインタビューなわけで、そのあたりも結構語っていますからね。まあ、読みではあると思います。ボタン押してね!にほんブログ村

2019.10.15

コメント(0)

-

週刊 読書案内 川上未映子・村上春樹「みみずくは黄昏に飛びたつ(その1)」(新潮社)

川上未映子・村上春樹「みみずくは黄昏に飛びたつ」(新潮社)(その1) 川上未映子さんという人は、「乳と卵」(文春文庫)という作品で芥川賞をかっさらい、「先端で、さすわ さされるわ そらええわ」(青土社)という詩集で中原中也賞まで手にしたという才女。読んでいて「カチン!」と来るような鋭角の感性が漲っていて、それが「大阪弁」の響きと火花を散らしているといった趣がオリジナルな作風です。 ぼくは「ヘブン」(講談社文庫)、「すべて真夜中の恋人たち」(講談社文庫)あたりまで追っかけだったのですが、「ヘブン」でクッションマークがついて、「すべて真夜中の恋人たち」で、なんだかなあ、という感じがつのって、ちょっとパス状態でした。 その川上さんが、あの村上春樹にインタビューしたのが、この本「みみずくは黄昏に飛びたつ」(新潮社)。「ただのインタビューではあらない」 腰巻のキャッチ・コピーに、そう書かれていますが、「そうかもしれない」という気がしました。ぼくに、そう思わせた場面の一つがこういうシーンです。 連続インタビューの二回目に当たる第二章「地下二階に関すること」、このイラストに関する川上さんによる質問が繰り出されているところです。川上 村上さんは小説を書くことを説明するときに、こんなふうに一軒の家に例えることがありますよね。一階はみんながいるだんらんの場所で、楽しくて社会的で、共通の言葉でしゃべっている。二階に上がると自分の本とかがあって、ちょっとプライベートな部屋がある。村上 うん、二階はプライベートなスペースね。川上 で、この家には地下一階にも、なんか暗い部屋があるんだけれど、まあ、ここぐらいならばわりに誰でも降りていけると。で、いわゆる日本の私小説が扱っているのは、おそらくこのあたり、地下一階で起きていることなんだと。いわゆる近代的自我みたいなものも、地下一階の話。でも、さらに通路が下に続いていて、地下二階があるんじゃないかという。そこが多分、いつも村上さんが小説の中で行こうとしている、行きたい場所だと思うんですね。 おわかりでしょうか。川上未映子さんは、ここで、彼女の「村上春樹論」を展開しはじめていますね。続けて彼女は、とても興味深いことを語っています。川上 自分自身に密接した場所が地下一階にはあって、それはわりに共有されやすかったりもする。私たち作家は、物語を読んだり書いたりすることで、それぞれが抱えている地下一階の部屋を人に見せ、人に読ませています。これが、自分自身のための作業落として、それらを味わったり、地下の部屋を見るだけなのなら、まだわかるんですよ。自分を理解するとか、自分を回復するというだけならね。でも、それを人に見せて読ませるというのは、すごく危険なことをしているようにも思うんです。村上 なるほど。 ここで吐露されていることは、小説家である彼女の、今、現在の実作者としての小説観だといっていいと思います。作品が書かれ、それが他者に読まれることに対する不安が正直に告白されています。 ぼくが、この発言を「正直」だと感じるのは「ヘブン」や「すべて真夜中の恋人たち」といった、最近の彼女の作品が、「乳と卵」にはあった「何か」を失っている、もはや、「失速」していると感じていることとに起因しているように思います。 それは、たとえば、最近の芥川賞作品、村田沙耶香の「コンビニ人間」や今村夏子の「むらさきのスカートの女」にも共通した印象です。 川上未映子に限らず、村田沙耶香も今村夏子も、とりあえず、「地下一階」の住人の「お部屋案内」の作家だとボクは考えています。 誰からも理解されるはずがなかった私一人の「お部屋の案内書」が、商品化され、共感されていきます。「イイネ」の山と一緒に芥川賞なんていう「ご褒美」を期待したり、実際にが届いたりもします。それらはすべて、このインタビューで、つぎに話題になる「地下二階」に通じる階段からではなく、「お家の玄関のドア」の外から聞こえてくる「他者」達の世界の声です。 「商品」としての小説の世界はすでに流通・拡散しています。 かつて加藤典洋が「愚劣」という言葉で評した、「商品」としての作品を技術の成果として執筆している流行作家も存在しています。 「商品」化した「お部屋案内」が、「イイネ」のボタンを持って待ち構える、読者という名の消費者に出会うときに、何かが「劣化」していく「危機」に彼女たちは直面しているのではないでしょうか。そして、ひょっとしたら、彼女たちは対処を誤っているかもしれないと、ぼくは思います。 川上さんはつづけてこう言っています。川上 さらにそこから地下二階に降りていくこと。それも含めてフィクションを扱うということは、とても危険なことをしていると思っているんです。というのは、まず一つに、なんというかな・・・やっぱり、フィクションというものは実際的な力を持ってしまうことがあると思うからです。そういう視点で見ると、世界中のすべての出来事が、物語による「みんなの無意識」の奪い合いのような気がしてくるんです。 いよいよ、「地下二階の物語」、村上春樹の立っている場所に話は進んでゆきます。ただ、ここで、川上さんが「みんなの無意識」と呼んでいる「無意識」について、そのまま鵜呑みにはできないと、ぼくは思います。 「みんなの無意識」って「イイネ」という根拠不明の共感を煽ることで、消費社会が活性化させている「無意識」ですね。新しい作家たちを、あっという間に劣化させてゆくそれは、「地下一階の部屋」の床下あたり、あるいは、「地下二階」へと降りてゆく階段あたりにあるようなのですが、それって、「大衆社会論」や「大衆文化論」が、「ファシズム」や「全体主義」の温床とか、萌芽として、すでに、論じ尽くしてきたことであって、村上春樹の「地下二階」とは少し違うのではないでしょうか。 そのあたりをめぐって、インタビューはスリリングにつづきますが、今回はこがのあたりで失礼しますね。 村上春樹の「地下二階」をめぐっては(その2)で、案内したいと思います。(S)追記2020・01・30今村夏子の「紫のスカートの女」の感想はここをクリックしてくださいね。ボタン押してね!にほんブログ村【中古】 乳と卵 文春文庫/川上未映子【著】 【中古】afb【中古】すべて真夜中の恋人たち / 川上未映子コンビニ人間 (文春文庫) [ 村田 沙耶香 ]こちらあみ子 (ちくま文庫) [ 今村夏子 ]

2019.10.14

コメント(0)

-

週刊 読書案内 池部 良「ハルマヘラ・メモリー」 (中央公論社)

池部 良「ハルマヘラ・メモリー」 (中公文庫) 塚本晋也監督の映画「野火」を見て、いろいろ心騒ぐ印象を受けました。映画を見終えて、大阪の九条の商店街を歩きながら、まず「原作、大岡昇平さんの『野火』と違うな」 と思いました。 つぎに、「人肉食」をテーマにした小説、武田泰淳の「ヒカリゴケ」と野上 弥生子の「海神丸」を思い出しました。 が、自宅に帰って引っ張り出したのは、「野火」でした。ぼくの中に残っている、昔読んだ印象では、この小説のポイントは、なんといっても、戦場で「田村一等兵は人肉を食ったのかどうか?」 ということでした。彼の左手が、右手がすることを制止したのかしなかったのか、それが記憶の山場でした。ところが小説を読みなおしながら、もう一つ思い浮かんできました。 「確か、俳優の池部良が何か書いてたはずやなあ?」 そういう、遠い、あやふやな記憶のようなものでしたが、それが、今回案内する池部良「ハルマヘラ・メモリー」(中公文庫)です。「え?池部良をご存知ない?」 うーん、簡単にいえば「昭和」の二枚目。今井正監督の「青い山脈」で原節子の相手役。「昭和残侠伝シリーズ」では高倉健のダチで、必ず死ぬ人。晩年はエッセイスト。 ぼくが若くて、映画に呆けていたころ、どなたがおっしゃったのか忘れているのがザンネンですが、「キネマ旬報」か何かのコラムで「本物のヤクザ」に一番近い「目」をしている というのがあっって、エラク納得したことがある人。でも、これも、かなり遠い記憶。 もっとも、ここで案内しているのは、映画スター池部良ではなくて、1995年、「婦人公論」に連載した、従軍記、「ハルマヘラ・メモリー」ということで、本の話に戻ります。 僕が、北支那・保定予備役士官学校を卒業し、初めて士官として勤務に就いた隊の名称は、第三十二師団衛生隊・輜重(輸送)第二中隊。北支・山東省嶧県が隊の所在地。昭和19年・冬のこと。気温・零下五度。 これが書き出しです。彼は1918年生まれだそうですから、26歳で中隊の見習士官として入隊したわけです。中隊に赴任して、中隊長からこんな話があります。 「僕も君も、大学を出た幹部候補生上がりです。山下准尉とか、ほかの下士官の人たちからみると、大学での将校って、不愉快なんじゃないでしょうか。彼らは長い間、軍隊にいて、たたき上げてきたベテランなのに、たった二年在隊したぐらいで、将校になって。そんな奴に命令されるのが嫌なんでしょうな。 その気持ち、わかりますけどね。制度なんだから仕方がないでしょう。きみはどうかしりませんが、ぼくはすきこのんでぐんたいにはいったんじゃありません。」 僕だって、首根っこ、押さえられて、いやいやで軍隊に入れられたんです、と抗議しようとしたら、「でも、事情はともあれ、将校になってしまったんですから、なんとか職責を果たさなければ、まずいでしょう。軍人としても社会人としても責任を感じないわけにはいきません。ということですけど、池部君、君に中隊を任せます」と言われた。 なんかとんでもない話ですが、ともかくも、こうやって始まった北支での衛生隊勤務は、ベテラン下士官にいじめられ、30歳を過ぎた初年兵に気を使い、酷寒の地の冬を、ただ、ただ忍耐で過ごします。 すると、今度は、部隊ごと、南方への転戦、いや前進を命じられ、上海まで列車で南下、呉淞(ウースン)から輸送船「天空丸」2500トンに乗船します。 船に乗って、ようやく教えられた「前進」先はフィリピン。ミンダナオ島、ダバオ港。ここからが船旅で、それでも、無事マニラに到着。そこから、すでに制海権を失っているセレベス海に入ったところで、ニューギニア島の近くにあるハルマヘラ島行きを命じられます。航海はあと一日です。ここまで、慣れぬ船旅、船底の解雇棚の苦闘、兵への気遣いに疲労困憊の様子が延々とつづられているのですが、何故か読むのがやめられません。 なんか、愛嬌があるのです。文章に。戦争なのに、戦争と思えない日常性。思い出話によくある「美化」があるわけではありません。どっちかというと、反省文的です。 「二中隊、池部少尉です」と床の奥に声をかけたら、一〇燭の裸電球に、黄色く浮き出た顔が「俺、本部の主計中尉だ。上がれや」と言う。這い上がって彼の横に寝た。座っても頭が天井に支えるから、寝そべる以外に手がない。「ここにな。三〇万の包みがある。何かあって、お前、拾ったら、お前にやるよ。陸軍のものだといったって証拠がにゃあもんな。」と主計中尉はいった。 そのときだった。激烈な爆発音。弾かれるほどの震動。耳の穴に鉄棒を叩きこまれ、額を天井の鉄板にたたきつけられて、気を失った。 輸送船は魚雷命中で、沈没。370ページの本編の220ページまで読み進んできて、初めて池辺地少尉が敵と遭遇した場面にたどり着きました。 この後、漂流する海中から運よく(?)救助され、なんとかハルマヘラ島にたどり着き、今度は米軍の空襲にさらされ、食料を失い、武器は役に立たず、マラリヤにうなされ、餓死の一歩手前で敗戦の詔勅を聞きます。 某日、砲兵隊から下士官が兵を三名連れてやって来た。久しぶりの他隊の兵だ。「明日、十時、池部中尉殿は、砲兵隊本部に出頭して戴きたくあります」という。「出頭?何の用だ?」「はい、実は、畏くも天皇陛下の詔勅が下りまして、戦争が終わった、とのことです。その伝達だと思います。」と言って戻って行った。驚天動地。目に映るものが、みんな乳白色になって困った。もし、本当に戦争が終えられたとしたら、もう、死をも、部下の命をも考えなくても済むと思ったら、胸のつかえが消えた、と同時に、乳白色の森や兵の姿に紅色が滲んで来るのを覚えた。 その次の瞬間、こんな、南のジャングルにまで、俺は、何をしにやって来たんだ、の思いが込み上げた。 池部良の従軍回想記は最後に、次の一行を記して、ここで終ります。復員船が来たのはそれから十か月後である。 大岡昇平は「俘虜記」と題して、復員後すぐに戦場体験を書くことで、戦後文学のスターになりました。池部良は戦後の映画界で、屈指の二枚目スターとして、50年の歳月をすごしたのちに、「愚かで無能な見習い将校姿」を、「戦場の自画像」として描きました。 スクリーンで女性客の心を掴んだ、ニヒルな笑顔が、実は、栄養失調で抜けてしまった結果の「総入れ歯」の笑いであり、「青い山脈」の高校生のヒーロー金谷六郎が、三十歳を過ぎた復員兵の演技 であったことは忘れられています。 本書は、戦場で口にすれば、生き永らえることすら難しかった「本当のことば」 を、なんとしても書き残したかったに違いない気迫が、ニヒルなユーモアの中に木霊している、希代の演技者の自画像であり、ここにも、戦争の、愚かな真実が、くっきりと書き残されているとぼくは思いました。乞うご一読。追記2020・01・09 映画「野火」の感想はここをクリックしてね。ボタン押してね!にほんブログ村風、凪んでまた吹いて【電子書籍】[ 池部良 ]【送料無料(新品DVD)青い山脈〜前後編〜 名作邦画 主演:原節子 池部良 杉葉子 監督:今井正 これです!

2019.10.13

コメント(0)

-

ベランダだより2019年10月12日 「嵐の朝に朝顔咲きました」

「嵐の朝に朝顔咲きました」 ベランダだより 2019年10月12日 10月の台風が、昨晩からの大風を連れてきたようで、垂水の丘の北側の団地のベランダも落ち付きません。朝、目覚めて、寝床で寝たふりをしているとベランダから声がかかりました。「ちょっと、朝顔咲いてるよ。」「ハ―あ、枯れたんちゃうの?」「うん、まだ、葉っぱがまだ緑やからと思て、風吹くけど置いといたろって。おとといも咲いてたし。」「咲いたんは一輪だけ?もう、アカンっていうと、頑張るんか?」 ・・・・・・・「ホンマや、咲いてるなあ。栄養足らん感じ。あんな、バス停のとこ、カリンの実なってるの知ってる?」「どこよ。」「そこの五丁目のバス停の並木。うちの団地の。」「まだ青いけど、もうちょっと黄色うなったら、ほしい?」「うーん、メンドウやなあ。やっぱりなあ。」「なんや、いらんのか。ほしかったら、取って来たんで。」「かりんて、見た目、ホンマおいしそうやねんけどなあ。」 午後には、何だか静かになった台風の日ですが、東海から関東は大変そうです。朝顔は、明日も咲くのでしょうか?追記2019・10・13 夏に訪ねた、信州、須坂の町の近所で洪水。千曲川が暴れたらしい。知人は無事らしいが、地元の人は大変だろう。去年は大阪だった。あれもひどかった。 町に出てみると、秋祭りだった。一日延期したとかで、明石の魚の棚をお神楽が練っていた。関東や、東北の人たちは秋祭りどころではなさそうだが、その厄も一緒に払ってほしい。 抜けるような青空が広がっているのを見上げても、なんとなく気が晴れない秋晴れだった。そういえばダメ虎軍団のシーズンも終わったようだし。来年の秋は、何かいいことがあるのかなあ。追記2021年10月19日 2020年、2021年、何と、コロナ騒ぎで「秋まつり」も中止になるところが相次いでいます。ようやく沈静化するのかと、淡い期待で過ごしている今日この頃ですが、今年はあさがおも咲きませんでした。 台風は来ていませんが、秋冷というのでしょうか、急激に気温が下がって、風邪ひきそうで要注意です。(笑)ボタン押してね!

2019.10.12

コメント(0)

-

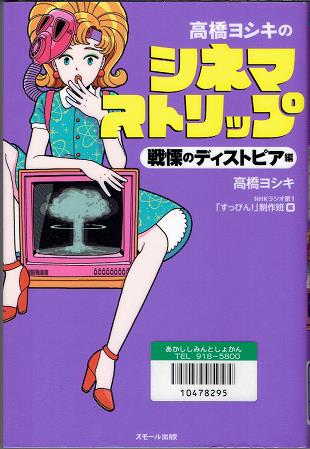

週刊 読書案内 高橋ヨシキ「シネマストリップ 戦慄のディストピア編」(スモール出版)

高橋ヨシキ「シネマストリップ 戦慄のディストピア編」(スモール出版) ここのところ、徘徊のお供にカバンに忍ばせているのがこれですね。「高橋ヨシキのシネマストリップ」(スモール出版)のシリーズ。 一応、お断りしておきますが、ストリップのシネマじゃなくて、シネマのストリップですよ。 まあ、図書館で見つけて手に取ったときに、「ストリップのシネマ」と勘違いしていた可能性はないとは言いませんし、その上、この表紙のイラストも、「ふーん」という感じがしないわけではありませんが、読みはじめてみると、これがなかなかやめられない「映画のカワハギ」でした。 高橋ヨシキさんがNHKのラジオ番組でしゃべっていらっしゃる内容の書籍化らしいのですが、映画のちょっとした蘊蓄とか、「この映画なにがいいの?」って感じやすい人にはうってつけじゃないでしょうか。 かくいうぼくは、80年代の中ごろから映画というものを全く見ていない生活で、昨年の四月から、ようやく映画館に戻ってきたような次第で、この本でしゃべっていらっしゃる映画のほとんどは見たことがありません。ふつうは、それが難点になるのですが、読みはじめると、「とりあえずこの章は・・・」と思わせるのが高橋さんの芸というべきなんでしょうね。たぶん、「語り口の平明さ」について、かなり注意を払っていらっしゃると思います。 もう一つは、内容の広がりですね。 たとえば、14本目のストリップは「エイリアン」です。この映画はぼくでも知っています。 内田樹さんが「映画の構造分析」(文春文庫)だったかで、アメリカ映画のフェミニズムについて分析されていて、面白がっていたら、風丸良彦という人が「村上春樹短編再読」(みすず書房)という本の中で、ほとんどパクリのような引用をしていたので覚えているのですが、興味をひかれた人はそちらをお読みいただくとして、ストリップの本文はこんな感じです。 ホラー映画の世界では、「女の人が最後まで生き残って怪物と対決する」というパターンがあよくありますが、最近はそういう定型を「ファイナル・ガール」と言ったりもしますが、「エイリアン」は「ファイナルガール」ものの決定版でもあります。興味深いのは、1979年の映画にもかかわらず「「ベクデル・テスト」を完全にクリアしているところです。「ベグデル・テスト」は映画において女性がちゃんと(添え物、あるいは性的な対象としてだけでなく)描かれているかを判別する簡単なテストで、「最低でも二人の女性が登場するかどうか」「その女性同士の間に会話があるかどうか」「その会話の中に、男性について以外の話題が出て来るかどうか」が問われます。シンプルなやり方で作品のジェンダーバイアス(性的偏見)を計ることのできるテストですが、「エイリアン」は三項目すべてをパスしています。脚本時点で男性を想定していた主人公を女性にしたことで、そのような結果が生まれたのかもしれませんが、映画製作の人たちも「エイリアン」に倣って、主人公の性別を反対にしてみる…というの試みをもっとやってみる価値はありそうです。 ね、ベンキョウになるでしょ。まあ、映画ファン相手にラジオのようなマスメディアでしゃべるためには、いろんな意味で、「広さと深さ「」、同時に「まとまり」がないとだめでしょうから、市バスとかで読んでいると、「運転手さん、もうちょっとゆっくり走ってていいよ。」ということになるのです。 今回はディストピア編でしたが、「エイリアン」が何故ディストピア映画なのか、首をひねる人もいらっしゃるかもしれませんね。高橋君の結論はこうでした。人間をある種の「駒」と考え、個人の思惑や生死をないがしろにするるのはディストピア社会の大きな特徴の一つですから、その意味で「エイリアン」は全く伝統的なディストピア映画なのです。 理解していただけましたか?宇宙船ストロモ号の乗組員は全員、まあ、アンドロイドのは別にして、エイリアン捕獲のための撒き餌、すなわち、会社の「駒」でしかなかったって、最後にわかりますね、覚えてますか? この手のはなしのお好きは人はどうぞ。どの解説も、飽きさせないし、おもしろく読みましたよ、ぼくは。ベンキョーになりましたが、すぐ忘れちゃうんですよね。(S)ボタン押してね!にほんブログ村【中古】悪魔が憐れむ歌 暗黒映画入門 /洋泉社/高橋ヨシキ (単行本(ソフトカバー))

2019.10.12

コメント(0)

-

影山あさ子「ドローンの眼」元町映画館no179

影山あさ子「ドローンの眼」元町映画館 ヒイキにしている(もちろん気持ちだけ)元町映画館が10月11日(金)と12日(土)、二階のイベントルームでやった「緊急上映会」を見にいきました。 30人限定なので、予約しての参加でしたが、ほぼ満員でした。なんとなく、老人会の寄り合いみたいな感じだったのが少し残念でしたが、見終わった後の質問、意見交換会も活発で、ちょっとカンドーしました。 映画は辺野古の埋め立て現場を空から見るというプロジェクトで出来上がったものですが、目的は「監視」です。「観光」や「自然観察」ではありません。しかし、映し出されるシーンは美しい。 海に定規を当てて線を引いたような不自然な直線と曲線。その部分部分に広がる濁水。それが「軍事基地」を作って金を設けたり、戦争を夢想して興奮している「人間」の仕業です。 基地を欲しがっているのはアメリカだけではないようです。奄美大島、宮古島、石垣島、与那国島。自衛隊の基地が次々と建設されています。知りませんでした。 米軍の基地の中に核兵器が隠されていないという保証がないことは、以前から知っていました。しかし、戦争を夢想するこの国の、いないはずの「軍人」や、アメリカの軍人に頭をなでてほしがっている政治家たちが、南の果ての島にこんなものを、着々と作っていたなんて。 映画を直視するのが苦痛な気分です。やっぱり、見ないと分かりませんね。心がザワザワしますが、ヤッパリ見ないと。 みんなに「ほんとうのこと」 が見えるように体を張って頑張っている影山さんたちの努力に頭が下がりました。 明日も元町映画館でやっています。大阪でも東京でもやるといってました。短かくて、素朴な映像です。見て、自分の心にざわざわするものを確かめることから始めましょう。ぼくはそうするつもりです。2019・10・11・元町映画館no179追記2024・03・25 この映画が映していたミサイル基地や自衛隊員用の防空壕がすでに完成していることを、三上智恵監督のドキュメンタリー映画「戦雲」が伝えています。まず、「ホントウノコト」 を、自分の目で確かめてほしいと思います。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)ボタン押してね!

2019.10.11

コメント(0)

-

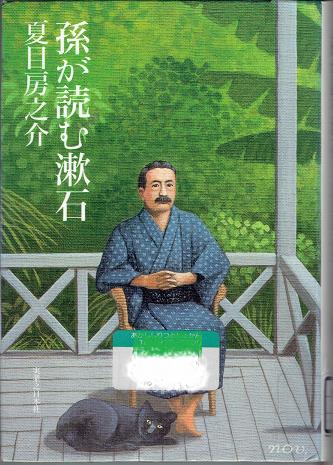

週刊 読書案内 夏目房之介「孫が読む漱石」(新潮文庫)

夏目房之介「孫が読む漱石」(実業之日本社) 今年も、漱石本をあさっています。昔読んだことがあるような気もするのですが、夏目房之介「孫が読む漱石」(今は新潮文庫)を市民図書館の棚で見つけたので、借りてきて読みました。 夏目房之介という人の本業はマンガ家、あるいは、マンガ批評家で、イラスト風のギャグマンガが、ぼくの知っている仕事なのですが・・・。 一時よく読んだという記憶はあるのですが、具体的には忘れてしまったなあと思っていると、この本の挿絵で使われていて懐かしく思い出しました。 そう、そう、こんな感じですね。 房之介さんは漱石の長男純一の息子さんです。1950年生まれですから、1916年に亡くなっている祖父のことを直接知っているわけではありません。祖母の鏡子については1963年まで存命だったわけですから、事情は違うでしょう。 この本は、文豪漱石の孫が、その作品を読むというわけですから、どちらかというと覗き趣味的な興味で「売れる本」を狙ったんじゃないかと思って手にしましたが、読んでみると少々趣が違いました。 「プロローグ」の章ではかなり詳しく夏目家の内情と、房之介さんの父、漱石の長男純一の人柄が、息子の目から語られます。その上で、彼はこう書いています。 僕が書くものは、遺族としての距離から語る作品という興味を持って詠まれるだろう。それは、それでいい。でも、そこから先に本当はいまの時代、社会を生きる、孫であると同時に戦後大衆でもある僕が、その距離感から率直に語る漱石作品という意味があるような気がしている。 個人の「読み」の変化は時代にもよるし、その時の気分にもよる。またどこからが時代的な変化によるもので、どこからが個人的な変化によるものを区別することはむずかしい。 これが批評なら、あんまり変化していては機能しない。精度のおそろしく悪いカメラで動きながら被写体を映すような仕儀になる。けれど文芸批評でもなく、それどころか文学青年ですらなかった僕のレンズが、そんなに優秀であろうはずはない。 精度の悪いカメラの像でも、僕の「読み」の文脈の距離感を計って読んでもらえば、最後にはなにがしか僕にしかできない像を結ぶことができるかもしれない。 筆者がいう「僕の読みの文脈の距離感」が端的に表現されているのが上のイラストですね。笑えますね。笑えますが、この距離の「近さと遠さ」、「出会いに対する焦り」は、まさに「孫」が超絶的にエライ「祖父」に出会ったときにしか体験できないものじゃないでしょうか。これがまず、本書の読みどころの一つだと思います。 さて、ここから房之介さん、いよいよ、えらいオジーちゃんに挑戦です。なんと彼は「坊ちゃん」、「猫」に始まって、小説作品はもちろん、書簡から、おばーちゃんが書いた「漱石の思い出」まで、ついでに言うなら関川夏央・谷口ジローの「坊ちゃんの時代」はもちろん、周辺の批評作品に至るまで、ほぼ、全編読み尽くしているのです。ビビりながら『偉い』オジーちゃんに出会う孫の覚悟と心意気を感じましたね。 文章は、あくまで素人らしい朴訥さをにじませたもので、時折挿入される、一こまマンガのイラストが、まあ、こちらは「プロだねヤッパリ」と思わせるようなつくりの本ですが、はたして、ホントにそうでしょうか? 「修善寺の大患」の後の漱石の様子について、こんなふうに書かれているところがあります。この文章のすこし前に「多分、このエアポケットのような緊張の解除と、与え限り受け身になった自分からみた優位の人々への自然な感情が、漱石にとって大患の意味であった。」と記したうえで、漱石の病後の心理的転回をこう書いています。 大患はそれなりに漱石の観点を転回させただろうと思わせる。これは、晩年の「硝子戸の中」の境地に通じてゆくのだろう。 そんなことを考えた挙句、漱石は自分の考えに「心細く」なり、また、「詰まらなく」なって、同じ年に亡くなった大塚楠緒子への手向けの句を記す。 あるほどの 菊抛げ入れよ 棺の中 まっすぐな思いを感じる、いい句だと思う。 この病床にあって、漱石は俳句、漢詩を多く作り、「思い出すことなど」に収録している。今回初めてこの随筆を読み、僕の好きだった句なども、けっこうこの時期に残していることを知った。 また孫としては、このとき漱石が、解放してくれたものの最初に「妻」と書いていることは、やはり意味のあることだった。 大塚楠緒子の死に際して読まれたこの句は、漱石俳句のなかでも一、二を争う有名な句ですが、病後の心理的転回を視野に入れながら「まっすぐな思い」を感じ取る批評眼は、俊逸だと思います。 通常は漱石の隠された恋の話題で盛り上がるだけで、この句に現れている「死と向かい合った漱石」を見落としがちなのです。つづけて、祖母鏡子に対する祖父の眼差しに言及するバランス感覚はただ者ではありませんね。 そろそろ終わろうと思いますが、折角ですから、「こころ」に関して房之介さんが何を言っているのか触れてみようと思います。 あれこれ引くよりも、このイラストがすべてを語っているようですね。結局、ほかの登場人物はほったらかしにして、「自分の自殺の経緯」を誰かに語りたくいて仕方のない「先生」を書いてしまう、おじいちゃんにあきれ返っているお孫さんなのですが、何となくわかってあげたりするところが、読み手を和ませるわけですね。 もちろん、本書はマンガではありません。ま、しかし、まじめな批評は本文をお読みいただくということで、このあたりで終りたいと思います。2019・10・10(記事中の図像は本書の記事の写真です)追記2022・10・16 毎年、「こころ」の授業の練習をする学生さんに紹介したい漱石本を探して「案内」しようと思う季節が、今年もやってきて、古い投稿を虫干ししています。今年は、新しい本も探し出して「案内」しようと思っていますが、とりあえずこの辺りから、ですね。にほんブログ村にほんブログ村【中古】 古典教養そこつ講座 / 夏目 房之介 / 文藝春秋 [文庫]【中古】 漱石の思い出 文春文庫/夏目鏡子(その他),松岡譲(その他)

2019.10.11

コメント(0)

-

徘徊日記 2019年 秋 「白い彼岸花が咲きました。」団地あたり

「白い彼岸花が咲きました。」 徘徊日記 2019年 秋 団地あたり 我が家のベランダの鼻先の庭と、玄関側の原付バイクを置いている植え込みの向こうに、毎年彼岸花が咲きます。西洋名はリコリス・ラジアータだそうです。「リコリス」はギリシア神話に出て来る海の女神の名で、「ラジアータ」は放射状という意味だそうです。英語では「Red Spider Lily」、「赤い蜘蛛のユリ」、なんか凄い名前ですが、感じはわかりますね。 今年も、やはり、九月のお彼岸の頃に咲きましたが、花の盛りはあっという間でもう枯れてしまいました。その中に白い花群があることに初めて気づきました。「白い彼岸花が咲いてんで。」「前の植え込みやろ。ベランダの方は赤だけやんね。」「そうか、白って珍しいんかな?初めて見るような気がするなあ。」「うん、でも、そこにはいつもあるよ。」 チッチキ夫人は知っていたようです。 ぼくが知らなかったことがもう一つあります。彼岸花は種をつけないのだそうです。徘徊のお供の本である田中修という人の「雑草のはなし」(中公新書)や多田多恵子さんの「したたかな植物たち」(ちくま文庫)に三倍体とかの解説が載っていますが、「彼岸花」とか「西洋タンポポ」がその代表選手らしくて、両方とも、それぞれ、いろんなところで見かける花なのですが、同じ遺伝子のクローンなんだそうです。スゴイですね。 「で、じゃあ、白い彼岸花は?」 原産地の中国には黄色と赤色の花の二倍体の原種があるらしくて、その二つの交雑種が「白」になったんだそうです。ちなみに「シロバナマンジュシャゲ」というのが名前で、黄色の彼岸花は「ショウキズイセン」、「小黄水仙」でしょうか、「キツネノカミソリ」とも呼ぶそうです。 ところで、赤い彼岸花ですが、いくつくらい呼び名があるのかご存知でしょうか。数え上げれば1000を超えるそうです。 死人花(しびとばな)、地獄花(じごくばな)、幽霊花(ゆうれいばな)、蛇花(へびのはな)、剃刀花(かみそりばな)、狐花(きつねばな)、捨子花(すてごばな)、はっかけばばあ。 ウィキペディアのコピーだけでこれだけ出てきますが、縁起が悪いことおびただしい感じですね。 一方で「ハミズハナミズ」とか「相思華」とか呼ばれることもあるそうです。葉と花の季節が冬と秋、葉は冬の間に繁茂し、春には枯れてしまい、秋になって茎だけ伸びて花をつける、二つが半年ずれているせいでついた名だそうです。「葉見ず花見ず」、葉と花が出会えない互いを想う、そういう名ですね。 この秋、知人の庭で二輪の花が風に揺れているのを見ました。そのとき、「曼殊沙華」という名があったことを思い出しました。天上の花ですね。幻の 柩野をゆく 曼珠沙華 角川源義かへり観れば 行けよ行けよと 曼珠沙華 中村草田男雲ながれ 野は曼珠沙華 咲く頃か 加藤秋邨 この花が終わると、夕暮れが早くなり、空気が澄んで、風が冷たく感じられるようになり始めますね。もうすぐに冬です。 ボタン押してね!したたかな植物たち あの手この手のマル秘大作戦 【春夏篇】 (ちくま文庫 たー89-1) [ 多田 多恵子 ]雑草のはなし 見つけ方、たのしみ方 (中公新書) [ 田中修 ]

2019.10.10

コメント(0)

-

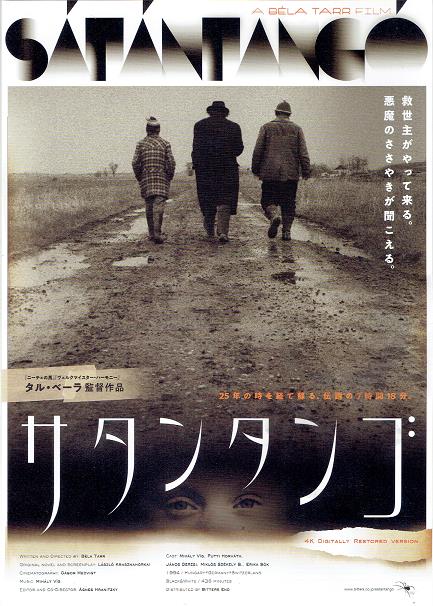

タル・ベーラ「サタンタンゴ」(その1)元町映画館

タル・ベーラ「サタンタンゴ」元町映画館 観ようかな、やめようかな? ひいきの元町映画館の2019年秋の大型企画、ハンガリーの巨匠(?)、タル・ベーラ監督の「サタンタンゴ」です。7時間を超える、ブットンダ映画です。今回見逃せば、二度と観ないことは間違いないでしょう。「あ、今日、映画行ってくるわ。」「いうてた長いやつ?行く決心ついたん?何時になるの?」「お昼前からやから、8時には帰ってくると思うけど。」「阪神勝つかなあ?」「帰ってくる頃には負けてんのとちゃうか。」2019年午前10時46分。元町映画館到着です。 特別料金3900円。いつもは入場整理券で10分前開場ですが、今日は、そのままご入場でした。 館内が暗くなり、画面は薄暗いまま映画が始まりました。一人で三席確保の贅沢鑑賞開始です。 遠くに建物が見えます。かなり大きな建物で、手前はぬかるんでいるようです。右寄りの戸口から牛が現れて、次々と増えていきます。ぬかるんでいるのも気にする様子はなく、交尾をせがむ雄牛と、それを振り落とす雌牛が画面こちらの方まで迫ってきます。大きな建物は牛舎のようです。7時間18分が始まりました。 東ヨーロッパの平原なのでしょうね、何処まで行ったら木立があるのでしょう。道が向こう向きにうつっていて、人が歩いて進んでいくと、その姿が消えるまで追い続けるように映り続けます。もう誰も映っていない平原が映っている画面は薄暗いモノクロです。のべつ幕なしに雨が降っています。風は後姿を追い立てるように吹いています。 二つ離れた席では、大いびきで同年配のおやじが寝ています。まるで、風の音のようです。 最初の休憩時間がやって来ました。何が起こっているのか、全くわからないまま、タバコを喫いに外に出ました。昼を過ぎていて、日射しが少し暑い。午後1時30分。 相変わらずいびきは聞こえていますが、映画が輪郭を持ちはじめたように感じ始めました。相変わらず雨は降り続けていて、画面は暗いままです。ただ、何となく、ジグソーパズルの破片が埋まり始めて、全体を予感させてきました。 二度目の休憩がやって来ました。タバコを喫いに外に出て時計を見ると午後4時でした。明るい日射しのままです。 飲んだくれのドクターと呼ばれていた男が、鐘の音が鳴り響き続けている長い道を教会の鐘の塔に向かって歩いています。 塔では「トルコ軍がやって来た」 と繰り返し呪文のように唱えながら、男が鐘を撞いていました。風景を横に映してゆく、長い長いショットが続くのですが、いつまでたっても、あるはずの牛舎も、その近くにあった、横にうねうねと続くみすぼらしい民家の影も映りません。 風景を眺めていたのはドクターですが、彼の眼前から人びと住んでいた「村」が消えているのです。自宅に帰ったドクターが、窓に板を打ち付け始めます。薄暗い画面が真っ暗になり、ドクターのメモが読み上げられました。「フタキは鐘の音を聞いて目を覚ました。一番近い礼拝堂は8キロ離れているが、そこには鐘がなかった。」 画面が消えて場内が明るくなりました。午後7時でした。映画館を出て、商店街から南の海岸通りに向かう路地に方向を変え、煙草に火をつけると、雨がポツポツと顔にあたりました。「しまった、雨が降り始めた。世界が滅ぶぞ。」 そう呟いて、中央郵便局の交差点の赤信号で立ち止まり正面のビルを見上げました。古い外観だけ残したリニューアルビルの改築工事の現場です。古いビルの内部が明るく照らされている不思議な光景を見ていると、納得が渦を巻くようにやって来ました。「そうか、そうだったのか。あれは滅びの鐘だったんだ。これはすごい。現代の黙示録なんだ。あの、飲んだくれは、飲んだくれている間に世界が滅んだことに、最後に気付いたんだ。 ネタバレの考察は(その2)で書きます。 監督 タル・ベーラ 共同監督 フラニツキー・アーグネシュ 原作 クラスナホルカイ・ラースロー 脚本 クラスナホルカイ・ラースロー タル・ベーラ 撮影 メドビジ・ガーボル 編集 フラニツキー・アーグネシュ 音楽 ヴィーグ・ミハーイ キャスト ヴィーグ・ミハーイ (イリミアーシュ) ホルバート・プチ (ペトリナ) デルジ・ヤーノシュ (クラーネル) セーケイ・B・ミクローシュ (フタキ) ボーク・エリカ (少女エシュティケ) ペーター・ベルリング(医師) 1994年 438分 ハンガリー・ドイツ・スイス合作 原題「Satantango」 2019・10・07・元町映画館no21追記2023・12・27 ネタバレとやらの感想は、とうとう書かれませんでした。この映画の筋書きに沿って感想を書くなんて、ボクには無理なことだったようです。で、5年経ちました。暗い道を歩いていく男たちの姿は浮かびますが、さて、どんなお話だったか、さっぱり覚えていません。機会があれば、また、挑戦するしかないですね(笑)ボタン押してね!

2019.10.09

コメント(0)

-

バカ猫百態 2019年(その4)「どう、似合う?」

「どうしたんや、なんかあったんか?」「なんや、呼んだんか?誰も二階に上がったから、思て、ゆっくりしてたのに、なんか、あったんか?」「どう?ぼく、似合う?」「お、お前、その口どなしたんや?赤こうなってるで。どこぞでワルイ病気でももろたんか?」「ちょっと、ここのチビラちゃんたちに塗ってもろてんけどな?かわいいやろ?あの子らも、いろいろ、塗ってたで。」「ハーン、また、いろいろ、悪さしてたんや。幸せなやっちゃなあホンマ、鏡とか見んほうがええで。死にとなるで。舐めたらとれるやろ。ええから、ㇵヨ舐めてきれいにし。そのまんまやったら、ちょっと近づくのいややわ。」「舐めたで。どや、とれたか?」「それにしても、二階は騒がしいな?ちょっと怖いくらいやな。まあ、いつものことやけど。」「うん、あの子ら、パワーが普通とちゃうから。油断したらあかんで。じきに降りてきよるからな。」「それにしても、大きな音させてるけど、何してんねやろ?落ち着かん日やなあ。一番チビが、明日運動会やいうてたなあ。走ってんねやろか?」追記2019・11・12バカ猫(その5)はここをクリックしてくださいね。ボタン押してね!

2019.10.08

コメント(0)

-

週刊 読書案内 宮沢賢治「雨ニモマケズ」

宮沢賢治「雨ニモマケズ」 高校の国語の教科書に宮沢賢治の「なめとこ山の熊」が出てきます。とても有名な童話ですが、なぜか高校の授業で出てきます。中学校では「注文の多い料理店」なんだそうです。ぼくの小学生の頃は「よだかの星」が出ていました。「ゆかいな仲間」たちのころは「クラムボンは笑ったよ」の「やまなし」だったかな?いや、これは、寝床で読んで聞かせたていた絵本だったかもしれません。 ともあれ、宮沢賢治は学校の国語の時間に人気のある詩人で、童話作家NO1なんです。詩もあるし童話もあります。「Ora Orade Shitori egumo」の「永訣の朝」のない教科書はちょっと想像できないですね。 ところで宮沢賢治の『雨ニモマケズ』の題で有名な詩は、元々は手帳の走り書きであったことはご存知でしょうか。 子ども達に読ませる最高の詩として取り扱われていることもある。それは下に書いたふうに手帳に記してあったのが、彼の死後見つかったものらしいのですが、実物はこんな感じです。 昔の、筑摩書房の「宮沢賢治全集」の写真を撮って貼ってみますね。 うーん、全然見えませんが、ちょっと雰囲気を味わっていただけたら、ということなんです。全集版の「行わけ・レイアウト」を真似て写すとこういう雰囲気になります。五一頁・五ニ頁(鉛筆・青鉛筆)雨ニモマケズ 風ニモマケズ雪ニモ夏ノ暑サニモ マケヌ 丈夫ナカラダヲ モチ慾ハナク決シテ瞋ラズイツモシヅカニワラッテ ヰル一日ニ玄米四合ト 味噌ト少シノ 野菜ヲタベ五三頁・五四頁(鉛筆) アラユルコトヲ ジブンヲカンジョウニ 入レズニ ヨクソシテ ミキキシ ワスレズ ワカリ 野原ノ松ノ林ノ蔭ノ 小サナ萱ブキノ 小屋ニヰテ 東ニ病気ノコドモ アレバ 行ッテ看病シテ ヤリ五五頁・五六頁(鉛筆・赤鉛筆) 西ニツカレタ 母アレバ 行ッテソノ 稲ノ束ヲ 負ヒ 南ニ 死ニサウナ人 アレバ 行ッテ コワガラナクテモ イヽ トイヒ五七頁・五八頁(鉛筆) 北ニケンクヮヤ ソショウガ ツマラナイカラ アレバ ヤメロトイヒ ヒドリノトキハ ナミダヲナガシ サムサノナツハ オロオロアルキ ミンナニ デクノボート ヨバレ〈マタ〉五九頁・六〇頁(鉛筆)ホメラレモセズ クニモサレズ サウイフ モノニ ワタシハ ナリタイ南無無辺行菩薩南無無上行菩薩南無多宝如来南無妙法蓮華経南無釈迦牟尼仏南無浄行菩薩南無安立行菩薩 太字が頁数ですが、彼が残した「黒い皮の手帳」のものです。最初の「現代詩読本」の表紙写真にある手帳です。「ヒドリ」とあるのは「日照り」のことですね。こうしてみると読みにくいですね。 注目してほしいのは六十頁のお念仏なのです。彼は「サウイフモノニ、ワタシハナリタイ」と自らの願いを記した後、仏様たちにお祈りしていた、言うならばこの詩全体が「お念仏」としてとなえられていた言葉のメモの可能性があるのです。 冷害の夏、穂が青いまま秋を迎える田んぼのあぜ道に俯いて立っている青年。彼は病んだからだを治療することも拒否し、日がな一日、ここに立って、ぶつぶつと「雨ニモマケズ」を唱えている。そんなイメージ。結構、暗いですね。これを暗いと感じるか、純粋ととるか。 このイメージをぼくに示唆してくれたのは、思潮社が1979年に出した「現代詩読本 宮沢賢治」で、今は亡き、詩人の菅谷規久雄が「雨ニモマケズ再読」と題して書いているエッセイでした。詩人は一行一行綿密に読み返し、最後にこう結論しています。 もはやかれが、現世において、また現世にたいしてなしうることはなにもな。かれの、自死にもひとしくえらばれた意図的な病死は、おのが身を仏への供養とすることにほかなるまい。―あの法華経にいう焼身供養にもひとしく、である。 ともあれ、50年前に、僕が通っていた中学校の校門には「雨ニモ負ケズ 風ニモ負ケズ」と彫ったプレートがはめ込んでありました。それが、この詩との出会いです。当時、やたら頑張れといっているように感じて、少々めんどくさかったのですが、こうして今読んでみると、むしろ「頑張れない」と泣いていることばようにも感じますね。頑張って偉くなる事をおそれているような気もします。無力であることを耐えつづけている人、いや、覚悟を決めてしまった人かもしれません。 「雨ニモマケズ」は、そんな人間のポケットにコッソリ隠されていた哀しい秘密だったのかもしれません。 そう考えてみると、あのプレートも、結構ラジカルだんじゃないか、そう思いませんか。(S)にほんブログ村ボタン押してね!

2019.10.08

コメント(0)

-

週刊 読書案内 村上春樹「風の歌を聴け」(講談社)

村上春樹「風の歌を聴け」(講談社) シネリーブルで映画を見ていると「ドリーミング村上春樹」というドキュメンタリー映画の予告編が始まって、「完璧な文章などというものは存在しない」というテロップが流れて、ハッとしました。 村上春樹といえば、今や、ノーベル文学賞の有力候補であり、初期から中期の作品は「全作品1979~1989(全8巻)」・「全作品1990~2000(全7巻)」としてまとめられています。その後も「海辺のカフカ」から「騎士団長殺し」まで、長編だけでも、5作という作品の山があるわけですが、この作家のデビュー作「風の歌を聴け」の最初のページを記憶しておられる方はいらっしゃるでしょうか。 「完璧な文章などというものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね。」 ぼくが大学生の頃偶然知り合ったある作家はぼくに向かってそういった。ぼくがその本当の意味を理解できたのはずっと後のことだったが、少なくともそれをある種の慰めとして取ることも可能であった。完璧な文章なんて存在しない、と。 しかし、それでも何かを書くという段になると、いつも絶望的な気分に襲われることになった。ぼくに書くことのできる領域はあまりにも限られたものだったからだ。たとえば像について何かがかけたとしても、象使いについては何も書けないかもしれない。そういうことだ。 これが、村上春樹が世に出した最初の小説の、最初の文章なのですが、映画はこのセリフを使っていたわけで、まあ、当然といえば当然という気がします。しかし、20代で彼の小説に出会い、以来40年近く、その作品の読者であった人間には、また別の感慨がありますね。 彼の比喩を真似るなら、彼は「象の話をしているのか、象の檻の話をしているのか」いつもそれがわからない。新しい彼の作品を「読むという段になると、いつも絶望的な気分に襲われ」ながら、それでも繰り返し読んできたのは何故だろう。それが、ここから始まったんだなあ、まあ、そんな感慨です。 ぼくは40年前に「風の歌を聴け」、「1973年のピンボール」を続けて読みました。それが始まりです。そして数年後に、出たばかりにの「羊をめぐる冒険」を読んだ時の絶望感を、今でも、はっきりと覚えています。「ぼくは、この人の小説が、何ひとつワカッテイナイノニ、ワカッタフリヲシテイル。」 こんな感じでしたね。でも、ぼくは自分の中によどんでいる絶望を押し隠して、新しく出る彼の作品をくまなく読み続けました。その間に、彼の作品はファッショナブルなアイテムのように、文字通り世界中の読者に受け入れられていきましたが、一緒にはしゃぐ気持ちにはなれませんでした。「みんなは、ナニガワカッテ、読んでいるのだろう。」 そんな感じでした。 映画館から帰ってきて、久しぶりに「風の歌を聴け」を書棚の奥から引っ張り出しました。ここから少し「案内」しますね。 この小説は1978年、29歳になった「僕」が、21歳の夏の出来事を書き記した作品です。書き手の「僕」が文章のお手本にしているのはデレク・ハートフィールドという、1938年にエンパイアステートビルの屋上から傘をさして飛び降りて死んだアメリカの作家だということがまず語られますが、村上作品が初めての方にはこの作家をお探しになることを、まず、お勧めします。きっと面白いことを見つけられると思いますよ。 さて、「僕」の物語です。小説の第2章にこう書かれています。この話は1970年の8月8日に始まり、18日後、つまり同じ月の8月26日に終わる。 東京の大学の4年生であった「僕」が、海の見える故郷の町に帰郷し、「ジェイズ・バー」という酒場で「鼠」と名乗る青年と、やたらビールを飲み、「小指のない女の子」と出会う。ビーチ・ボーイズをはじめ、おしゃれなアメリカンポップスがラジオやジューク・ボックスから聞こえてくる。「村上春樹ワールド」の始まりです。 この小説には、村上ファンには、誰でもとはいいませんが、かなり知られた謎があります。少し注意して読んでいくと、書き手の「僕」が書いている内容は「19日間の出来事」として収まっていないという事実に気付くはずです。もう一週間余分にかかってしまうのです。 亡くなった、批評家の加藤典洋が「村上春樹イエローページ」(幻冬舎文庫)で、丁寧に分析していらっしゃるので、そちらをお読みいただきたいのですが、「こっちの世界とあっちの世界」、「同時進行する、二つの時間」という、もう一つの「村上ワールド」が、この作品ですでに描かれていたのではないか、というわけです。 この話に関連していえば、今回、久しぶりにこの本を手にして面白かったことがありました。このブログ記事の最初に貼った写真をご覧ください。 「風の歌を聴け」(講談社)の単行本は、「倉庫が並ぶ波止場で座っている青年」を描いた佐々木マキのイラストカヴァーが付いた本なのですが、それを剥ぐった本体の写真です。 真ん中に「HAPPY BIRTHDAY AND WHITECHRISTMAS●」というロゴが入っていますね。 小説の39章にこんな文章があります。これで僕の話は終わるのだが、もちろん後日談はある。 僕は29歳になり、鼠は30歳になった。 鼠はまだ小説を書き続けている。彼はその幾つかのコピーを毎年クリスマスに送ってくれる。昨年のは精神病院の食堂に勤めるコックの話で、一昨年のは「カラマーゾフの兄弟」を下敷きにしたコミックバンドの話だった。相変わらず彼の小説にはセックス・シーンはなく、登場人物はだれ一人死なない。原稿用紙の一枚目にはいつも「ハッピー・バースデイ、そしてホワイトクリスマス。」と書かれている。ぼくの誕生日が12月24日だからだ。 もう、お気づきでしょうか?この小説は「僕」の小説ではなくて、「鼠」が今年送ってきた小説なのです。 加藤典洋の指摘とも関係しますね。作中の「僕」は、作中の「鼠」が書いた小説中の一人称であるということを、カバーに隠された「本の装丁が語っていた」わけです。久しぶりにちょっと興奮しました。 「ハートフィールド」といい、「装丁」といい、たくらみにたくらみを重ねた作品というわけですが、「ワカッタ!」というわけにはいかないところが困ったものです。どうでしょう、懐かしい作品だと思いますが、もう一度なぞ解きを楽しんで見るのも悪くないのではないでしょうか。 村上自身は初期の作品群をあまり評価していないと聞いたことがあるような気がしますが、やはり、ここが始まりだとぼくは思いますね。ちなみに、村上春樹の誕生日は1949年1月19日らしいですよ。(2019・10・06)追記2022・10・26 本読みの集いというか、参加している読書の会で村上春樹の話が出て、「そういえば」と、以前、このブログに書いたことを思い出して、久しぶりに読み直して、修繕しました。 村上春樹という作家には、ここでも書いていますが20代で出会って以来、40年以上付き合ってきたわけです。加藤典洋の「イエローページ」や内田樹の「ご用心」に限らず、多くの人が彼についてあれこれ書いていて、そういうのも追いかけてきたわけですが、やっぱりよくわかりませんね。最近「一人称単数」(文藝春秋社)という短編集を読読みましたが、ナルホドと納得しながら、やっぱり「わからなさが」引っ掛かりましたね。 ただ、彼も、いよいよ、「老い」に直面しているんじゃあないかというのが、新しい印象でした。彼も70歳を越えたはずですし、読んできたこちらも60代をそろそろ終えるわけです。以来、40数年、時が経つのは止められませんね。いやはや・・・トホホ。にほんブログ村にほんブログ村【中古】 村上春樹イエローページ 1 / 加藤 典洋 / 幻冬舎 [文庫]大学での授業がベースですね。【中古】 風の歌を聴け 講談社文庫/村上春樹(その他) この表紙です。村上春樹全作品(1) 1979〜1989 風の歌を聴け/1973年のピンボール [ 村上春樹 ]

2019.10.07

コメント(0)

-

バカ猫百態 2019年(その3)「ちょっと!洗濯もんやん、それ。」

「ちょっと、それは洗濯ものですヨ!」「おまえ、なにやってんねん?それ、ヤサイクンのぬいだ靴下ちゃうんか?」「なんやねん、ひとそれぞれの好みやろ。ほっとけや!」「好き、好きていうたらそうやけど、それ、今からせんたくすんねんで。」「アホ!あらってもたら洗剤の匂いしかせえへんやないか。」「おい、そこにあんの汚れた洗濯もんや、洗濯機に入れとけよ。」「ほら、あんなんゆうてるやん。猫にたのんでどうすんねん。」「洗濯機みたいなアブナイモン、コワイやんなあ。」「だいじょうぶや、風呂入ったらなかなかでてけーへんし。」「なにがだいじょうぶやねん。あっ、歌うたいだしよった。」「アホやな。」「なにゆうてんねん。そのアホの脱いだ、くっさい靴下はなされへんのはおまえやないか。アホ!」追記2019・11・12「バカ猫百態(その4)」は表題をクリックしてくださいね。ボタン押してね!

2019.10.06

コメント(0)

-

ルドビク・バーナード「パリに見出されたピアニスト」シネリーブル神戸no33

ルドビク・バーナード「パリに見出されたピアニスト」シネリーブル神戸 10月の最初の金曜日の朝、悩みに悩んでこの映画を選択しました。おそらく音楽映画だろうというのが決め手でした。シネリーブルのアネックスホールです。 パリの、どこかの駅のコンコース(?)、青年がピアノを弾いています。今はやりのストリート・ピアノというやつですね。曲はバッハかな?髭のハンサムな中年が興味深そうな様子で、ピアノを聞いています。青年が弾き終えて、近づこうとすると、お巡りさんらしき制服が3人で、青年目指してやってきます。ピアノを弾いていた青年は、脱兎のごとく逃げだして、お巡りさんが追いかける。映画はそんなふうに始まりました。 驚くべきことに、最後まで「追っかけっこ」のような映画でした。ピアノコンクールでの成功というわかりやすい標的が設定されているのですが、お話のメインの標的の周辺では、先生と生徒、男と女、理想と現実、逃げるものと追いかけるものが入れ替わるだけで古典的というか、ありきたりというか、おそらく「アメリカ映画」だったら許されそうもないワン・パターンのビルドゥングス・ロマンです。筋を追っていると、たぶん腹を立てる人が出て来るに違いない展開ですね(笑)。 にもかかわらず、ボクにとっては、後味はさほど悪くなかったんです。理由は簡単で二つ思いつきますね。 一つ目は音楽です。コンクールの課題曲がラフマニノフのピアノコンチェルトの2番なのですが、この曲が、「ありきたり」を倍化させるくらいありきたりの曲なのですが、そこが、かえってよかったですね。 練習している様子を聞いていて、あるフレーズが響いてくると(ここを何楽章とか指摘できないところが、まあ、ボクのレベルですが)結構泣けるんですね。ぼくのようなミーハー愛好家は、手もなくやられてしまう曲なのです。まあ、音楽そのものの凄みということなんでしょうね。 二つ目は、「女伯爵」とか呼ばれているエリザベス先生役だったクリスティン・スコット・トーマス とかいう女優さんが気に入ったことですね。これも、実に、ミーハー的にはまりました。要するに好みの問題なのですね。 最後に笑ったのが、一丁前になったマチューのスーツ姿でした。フードのパーカーに比べて全然似合っていなかったですね。でも、まあ、大した問題ではありませんね(笑)。「まあ、こういうのもありかな?」劇場を出て、元町映画館に立ち寄って「サタンタンゴ」の様子を聞いてしばらくおしゃべりしました。「入ってる?お客さん?」「うーん、ちょっと?」「そうか、来週来るわ。大丈夫やろ。」「はい、お待ちしてますよ。」 トコトコたどり着いた神戸駅で仕事帰りのチッチキ夫人とばったり出会いました。電車に乗って、再びおしゃべり。「映画行ったん?」「うん、ピアノのやつ。なんかすごかったで、少女漫画みたいやねん。ビンボーな子が天才やねんけど、めっちゃ厳しい先生。まあ、ぼくはちょっとええなあいう感じやったけど」「エースをねらえやん。」「そうやなあ、音楽は悪ないけど、演奏の時の手と体は合ってなかったような気もするな。でも、音楽のんやからどう?」」「エースをねらえかあ?やっぱりやめよ。」「うん、100円上がったしなあ。」監督 ルドビク・バーナード脚本 ルドビク・バーナード ジョアン・ベルナール キャストランベール・ウィルソン (ピエール・ゲイトナー)クリスティン・スコット・トーマス (エリザベス)ジュール・ベンシェトリ (マチュー・マリンスキー)カリジャ・トゥーレ(マチューの恋人)2018年 106分 フランス・ベルギー合作 原題「Au bout des doigts」2019・10・04・シネリーブル神戸no33ボタン押してね!にほんブログ村

2019.10.06

コメント(0)

-

徘徊 2018年 仁徳天皇陵(その4)「大仙公園を抜けると履中天皇陵」

「向こうから風が吹いてくる!」2018年 仁徳天皇陵 徘徊 その4 仁徳天皇陵のすぐ南に、履中天皇の陵があると公園案内図には書いてあります。 南を向くとシロツメ草の草っぱらが広がっていました。歩道がつけてあるのですが、そんなところは歩きません。せっかくの、野原にであったのです。真ん中を、てくてく徘徊してやりました。寝転がりたかったのですが、こんなところで行き倒れの老人と勘違いされてもヤバイと、辛抱しました。 「向うに小山が見えるな。」 「あれかもしれんな。」 「とりあえず、あの林を越えて行かなあかんねんな。」 着きました。これは「海」です。 履中天皇陵です。 やっぱり、案内図より、ずっと遠かったです。ああ、もう、夕暮れです。 「おお、海がちゃんと見える。」(もちろん、ため池の、お濠ですが)「こっちの方が、いいね。さわやかな風が水面を渡ってくるね。」 仁徳陵より、ずっと小ぶりです。そのせいで、全景とまではいえないのですが、広く見晴らせて、内堀も覗きこむことさえできます。広いお濠の周りを歩くこともできます。いや、ほんと、「大仙公園」は歩きがいがありました。「さあ、帰ろう。」 歩いて、南海堺東駅に向かいました。ところが、これが難行苦行でした。東西南北がくるってしまっていたんですね。迷いに迷って、ガイドのおじさんの、あの小さなパンフレットがなかったら、お土産どころの話ではないことになるところでした。 方向感覚というものは狂い始めると、本当に不安になります。ランドマークが、何に一つ、わからない知らない土地なので、街の真ん中で歩き疲れて座り込みそうになってしまうのは、初めての経験でした。 遠出だったので、張り込んで「利休プリン」がお土産です。もちろん、利休ゆかりの場所など寄る余裕は、モチロン、ありませんでした。もちろんが二度出てきます。 結論。「またこ!」(又、来!) なかなかな「堺・仁徳天皇陵」徘徊でした。ここまでお読みいただいて、ご苦労様でした。ありがとうございます。2018/06/26追記2019・11・13徘徊「和歌山城」はこちらです。にほんブログ村利休プリン6個セット 自由に選べる味 ハロウィン プリン (プレーン ほうじ茶 煎茶 紅茶 かぼちゃ 紅はるか) これがお土産。

2019.10.05

コメント(0)

-

週刊 読書案内 柴崎友香・田雜芳一「いつか、僕らの途中で」(ポプラ社)

柴崎友香・田雜芳一「いつか、僕らの途中で」(ポプラ社) もう、二十年前になるのでしょうか、「きょうの出来事」で登場して以来、柴﨑友香が気に入っています。「春の庭」で2014年の芥川賞をとるまで追っかけでした。どこが、どう面白くてと問われると、よくわかりません。 作家の保坂和志が、彼女の小説をほめていたことがありました。亡くなった批評家加藤典洋には「私がいなかった街で」について、「災後と文学」という評論の中に、かなり詳細な分析(「世界をわからないものに育てること」(岩波書店)所収)があります。お二人とも、ぼくがかなりミーハー的に影響を受けている人ですが、ぼくの柴﨑友香好みは、その前からでした。 もっとも、賞は貰ったものの「春の庭」が空振りしている印象で、それ以後は飛び飛びで読むという感じになっているのですが、そこまでは結構、まあ、いい年をしてという感じの追っかけでした。ところが、この作品、「いつか、僕らの途中で」は見落としていました。 先日、明石の図書館の棚で初めて見つけて、何これ?という感じで借りてきました。柴﨑友香が文章を書いて、田雜芳一が絵を描いているのですが、要するに「マンガ」、あるいは「絵本」です。 二人の登場人物が手紙を好感していて、周辺の人物の「独白」が挿入されているという体裁です。手紙を書いている一人は京都に住む女性で、大学院の学生。関西弁を使います。手紙の相手の男性は、去年から郷里山梨県に帰って、高校の教員をしています。町は特定されていません。ついでに言えば、二人とも名前はわかりません。手紙の本文だけが記載されているわけですから名前はいらないわけです。 別々の場所に暮らす二人の手紙のやり取り。互いに「あなたがいない街」で暮らし、そこに「僕らの途中」の時間が流れています。 絵柄はこんな感じです。 ちょっと見にくいですが、手紙の本文が黒字で印刷されいて、それぞれの生活の情景が「絵」として描かれています。その絵の中に、手紙には書かなかった、ちょっとした日常のセリフが薄い青色で、「マンガ」のト書きのように、かすかに書き加えられています。 二人の生活する部屋や街の風景、乗り物がそれぞれ具体的に「絵」として描かれ、フトしたつぶやきや、ちょっとした会話が、そこに書き込まれることで、読者は物語を立体的にとらえることができるというわけです。 柴﨑友香という人は「あなたが知らない場所にいるわたし」、まあ、逆でもいいのですが、それを描くところに、才能が輝く人だと思うのですが、この作品は、まさにそういう作品で、田雜の「絵」と絶妙にコラボして、うまくいっていると思いました。 かなり、初期、「きょうの出来事」の頃の作品らしいのですが、「絵」が描ければ、マンガ家の道もあったのかなと思いました。 ところで、物語として「途中の僕ら」のたどり着く先はお読みいただくほかありませんが、この本を読んでいて引っかかったところがべつにありました。それが、上に貼ったページの絵です。 絵の左隅に見えるのは京都の南座でしょうね、だからこの橋は四条大橋。京都の四条大橋の上空に、こんなに大きな機影で、旅客機が飛ぶことはあるのでしょうか。一番近い空港が関空か伊丹ですよ。 この「マンガ」の中で、乗り物の絵はかなり重要なイメージ・シンボルなのです。自転車、バス、電車、ロープウェイ。飛行機も二人の頭上に、それぞれ一度づつ描かれます。何を描写しようとしているのかはよくわからなかったのですが、それ、以前に、ちょっとシラケました。まあ、気にすることではないのかもしれませんが。 でも、面白いですよ。すぐ読めるし。2019・10・05にほんブログ村ボタン押してね!待ち遠しい [ 柴崎 友香 ]最新かなあ?

2019.10.05

コメント(0)

-

徘徊 2018年 仁徳天皇陵「こちらが正面!」(その3)

「こちらが正面!」2018年 仁徳天皇陵徘徊 その3 裏門から、てくてく、てくてく、ぐるりと3キロメートルの周囲を半まわり、ようやくたどり着きました。 おお!正門じゃ! もう、ほとんど叫びです。 おっ、やっぱり立派な鳥居もありました。な、な、なんと、今までお濠やとばっかり思って「あっ、カメがおる、鯉もおる。さすがやな」とカンドーしていたのは、ただの外堀でした。 写真の鳥居と山に見える陵の間には「海」のような(まあ、これも、誇張といえば、誇張です。しかし、ここまでもう数キロの道のりを歩いてきました。言いたくなる気持ちもご理解願いたいわけです。)なるほど、さすがですという内堀(というわけで、写真を撮り忘れた)でした。 「仁徳陵遠泳大会、一周3000メートル!」なんてことは、せんわな。 ボンヤリ感動していると、年の頃は、どうも、いい勝負、いや、ちょっと上かな。マジメそうなおじさんが寄って来はった。「これ持ってはりますか?」「いえ。いただけるんですか?」 ガイドのボランティアのおじさんでした。「こういう積極的な、ヒマな人生というのもあるな」と口には出していませんが、地図付きパンフレットをいただきました。「あの、向こうの島というか、御陵の森は原生林ですか?」「イエ、明治になって、天皇さんの陵が笹薮では、ということで、植林したらしいのですよ。」「じゃあ、樹齢100年くらいのもの?」「そうですね、150年かな?」「そうだよな、1000年ということはないよな。」とか、心でつぶやきながら、濠も森も、なかなかでありました。 しかし、じつに青空がよい風景でした。空の写真は撮ってきました。2018/06/26 「仁徳天皇陵徘徊」(その4)に つづくボタン押してね!

2019.10.04

コメント(0)

-

週刊 読書案内 村上春樹「ノルウェイの森」(講談社文庫)

村上春樹「ノルウェイの森( 上・下)」(講談社文庫) およそ10年前、ぼくは高校生に向かって、こんなふうに「村上春樹」を語っていました。今でも、同じように感じているところがほとんどだが、少し考えが広がったところもあります。それを語り始めると、少々手間がかかりそうです。とりあえず、ぼくの2010年の「ノルウェイの森」をお読みいただければ嬉しいのですが。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 中間テストに突入する。テスト初日の午後には保護者会がある。「ああ、テストの問題は!?」「ああ、保護者の人に、何しゃべろ!?」と行き詰って、ほとんど寝ないまま、突入!ということになってしまったのだが、実はおバカな理由がある。村上春樹「ノルウエイの森(上・下)」(講談社文庫)にハマっていたのだ。 発端は、「ノルウエイの森が映画になっとうで。」 と、我が家で話題になってしまったことにある。「どんな話やのん。」「いや、そんなこと。読む前に言うたら、おもろないやろ。エエーっト、直子いうねん。主人公の、彼女は。それで、主人公はワタナベ君。神戸の子やで、二人とも。」「菊地凛子や、それが。主人公は松山ケンイチ。」 という訳で、あったはずの本を探し始めたのだがこれが見当たらない。とうとう、「ブック・オフで探してきてよ。」 と、主客転倒。「あったよ、合計210円。」「はいはい。」 と、なぜか、買ってきたぼくが、先に読み始めて、ハマってしまったのだ。 村上春樹の小説はもう馴染みだし、この小説だって1980年代の終わりに大ブレイクした時に単行本で読んだ。今さらハマルとは思わなかった。 もしも、高校生の皆さんの中に、彼のファンがいらっしゃれば、きっと同感されると思うけれど、彼の文体には、不思議なドライヴ感があることは確かで、読み始めると止められないところがある。しかし、なぜ、今、ハマってしまったのか。 大ブレイクした時に購入したのは、真っ赤な上巻と深い緑色の下巻のセットがおしゃれな本だった。本がおしゃれの小道具になる時代だった。最近、復刊されている文庫本はその装丁を復活して本屋さんに並んでいる。 もっとも、僕には、当時、その本を人前で開くのが恥ずかしかった記憶がある。「どうも、時代についていけてないな。」 僕はそんなふうに思った。だからだろうか、今回読み直しながら、この小説があの時、なぜ、あんなに評判になったのだろうと、とても気になった。 主人公の「ワタナベくん」は神戸から東京に出てきた大学生。彼の高校時代の親友の恋人だった「直子」がヒロイン。二人にとって、それぞれ親友であり、恋人だった「キズキくん」は二人を残して自殺しているという設定なのだが、東京で再会した二人は物語の必然のように恋に落ちる。しかし、この恋は成就しない。ストーリーとしてはそれだけの話。 ところで、恋が成就するとはどうなることをいうのだろう。ただ、おしゃべりしたり、手を握り合っているだけじゃなくて、セックスして、やがて、めでたく結婚して、子供が出来て・・・ということだろうか。互いに、肉体だけでなく心の全てをさらけ出して、求め合うことができる事を言うのだろうか。それならば、この二人はかなりな所までたどり着いているといえるのだが、あと数センチ、いや数ミリかな、届かない所で終わってしまう。 小説を読めば、このたとえが単純な比喩でないことはわかると思うのだが、ともかくも、これだけ深く愛し合いながら破綻せざるを得ないように描かれる二人の関係が、リアルであったことが大流行した理由であることは間違いないと思う。 しかし、こんな手の込んだわざとらしい設定をなぜ当時の人々はリアルと考えたのだろう。 大澤真幸という社会学者が「不可能性の時代」(岩波新書)のなかで、恋愛に限らず、《理想の不可能な時代》 として1990年代以降の社会を論じている。この小説の中でも、セックスをはじめとする、人間関係の描写が実に技巧的、演技的に描かれながら、ついに「愛」に到達することができない。「いたわり」とか「やさしさ」という言葉で表すことしか出来ない関係を描いてしまっている。大沢の言う「恋愛の不可能性」を描いているといえると思うのだ。 この小説に熱中した1980年代の終わりころの人々は、その不可能性を大衆的にリアルであると納得していたのではあるまいか。そう考えると、今度の映画が、いったい何を描いているのか、実に興味深くなってくるのだ。そして、高校生諸君はこの小説をどう読むのかもね。(S) 2010/11/05追記2019・10・05 ぼくはこの「案内」を書いた後、実はこの作品を二度以上読んでいますが、この作品について新たに考え込んでいることが二つあります。 一つ目は「蛍」という短編として発表されていますが、この作品のなかでも、かなり印象的なシーンとしてある「蛍の挿話」がこの作品中に書かれている意味はなにかということですね。 二つ目は、この小説は、語り手である、37歳の「僕」がハンブルグに着陸する寸前の飛行機の機内で「めまい」を感じるシーンから始まり、「直子」の死の後、「レイコさんとの一夜」があり、「緑」に電話するシーンで終るのですが、最初の眩暈をめぐる描写と、最後の描写の意味についてです。僕はどこでもない場所のまん中から緑を呼び続けていた。 これが、この長編の最後の一文なのですが、「存在の場所」の、この喪失感が、この物語を語っている「僕」の意識であるとしたら、物語に登場した数人の男女は、「いったい何時、何処にいたのだろう」、そういう疑問を感じます。 作家は、ここで、何を語ろうとしているのか、結構難しいと思いますが、それについてはまたいずれという感じですね。追記2020・10・17 棚の整理をしていると、この本が三種類出て来ました。その上、文庫版は同じ装丁が重複しています。だから計4種類ですね。なんでこんなことが起こるのでしょうね。不思議ですね。 まあ、同居人チッチキ夫人の持ち物と、シマクマ君の持ち物が一つの棚で同居しているということがありますから、これもその例でしょうが、二人とも二度づつ買ったというのでしょうか。 この作家の場合、文庫版と単行本版の重複はよくありますが、おなじ文庫を、そんなにたくさん貯蔵してどうしようというのでしょうね。不思議です。追記2023・05・20 村上春樹が「街とその不確かな壁」という新しい作品を発表して、一応、話題になっています。「1Q84」の時のような大騒ぎになるのかと思っていましたが、さほどでもないことに、むしろ驚いています。20代の女子大生に時々会う機会がありますが、彼女たちが村上春樹を読んでいる気配は全くありません。大騒ぎから10年経って、旬を過ぎたということなのでしょうか。 映画館にたむろしているのも、村上春樹で騒いでいるのも、ジーさん、バーさんばかりということなのでしょうか。なにか、とてつもなく貧しい時代が始まっているようです。 まあ、村上春樹も、今や老作家なわけで、こんな時代に何を考えているのか、とりあえず、最後になるかもしれない新作を読んでみるしかなさそうです。読めれば、ボクの村上体験も、とりあえずのゴールです(笑)。にほんブログ村にほんブログ村騎士団長殺し 第1部〔上〕/村上春樹最新作ですね。村上春樹全作品(1) 1979〜1989 風の歌を聴け/1973年のピンボール [ 村上春樹 ]これが始まり。

2019.10.04

コメント(0)

-

徘徊 2018年 仁徳天皇陵(その2)「おお、これか 仁徳天皇陵 到着の巻」

「おお、これか! 到着の巻」2018年 仁徳天皇陵 徘徊 その2 生まれて初めてやってきた堺駅から、地図もみないで、ふらふら歩き始めて、東の果てをにらむのですが、見当がつきません。 「あっちの方やな、きっと。」 行けども行けども…。「徘徊に地図があるなんて、ポリシーに逆らうじゃないか。」「まあ、徘徊にポリシーがあるか、どうか、、あんたの勝手なのだけれど。」「まあ、駅前の、案内図のようなものを、ちらっと見たし。」 「おお、これかも。」 何分歩いたのか、よくわかっていないのですが、漸く、古墳らしきものを発見しました。 「なんか、小さくねーか?」 看板には「永山古墳」と書いてありました。 「うーん、ちがうなこれは。」 振り向くと、道路の向こうに「異様な雰囲気」が漂っています(まあ、発見した喜びと申しましょうか、ちょっと脚色ね)。古墳というより、山そのものなのですが。 こっちに山が見えます。その向こうに、もう、れっきとした緑の小山です。「これか?こっちか?おおー、これや!これや!ただの、山やん。」「おっ、あっこに、入り口らしき扉があるぞ。」「えっ、ここは裏門やん!」 道案内の石標がありました。正門まで、短い方を歩いても1200メートルって書いてあります。「どいうことでしょう、一周3キロですか。どっちに行ったら得なんでしょう、そら1200メートルの方ですね。真反対に来てしもたいうことですか?仁徳陵いうたら、周りは池やったはずやなあ。」「これちゃうわなあ。こんな溝みたいなもんのはずないなあ。もっと広いお濠のはずや。ズート向こうが表か?こっちは裏か。往生しまんな。そやかて、これで帰るわけにはいかんしな。あー、しゃない!歩こう!」 無計画なシマクマ君、どうも仁徳天皇陵の裏側に到着したらしいです。しようがないので正面方面に向けて歩きはじめました。周りには民家が並んでいる普通の町中です。 徘徊 堺(その3)へ つづく2018/06/26ボタン押してね!

2019.10.03

コメント(0)

-

徘徊日記 2018年6月25日 仁徳天皇陵(その1)「南海電車 堺駅到着」

南海電車 堺駅到着 徘徊日記2018年6月25日 仁徳天皇陵徘徊 その1 「これなに?」 もちろん住んでいる人や、通勤してい知っていらっしゃるでしょう。 いや、しかし、これ何? 思いついて、ナンバから十数年ぶりの南海電車。それだけで、十分、盛り上がって、窓から外ながめて、ウレシガッテル間もなく到着しました。 で、堺の駅に降り立つと、これがありました。 「おっ、これはなんや!」 理由はよくわからないのですが、いたく感動することしきりです。 行ってみないと、知らないことって、いや、ホントにたくさんあって、チョット、カンドーみたいな。「そんなこと、感動している場合やないでしょ。」「いや、場合やし、ぼくの場合。」 この後、道に迷って、えらい大変な徘徊の半日でした。まあ、暑かったし。やっぱり、大阪の南はアツイなあ。 10数年、海の向こうの高台から、ずっと、毎日、見ていたのですが、初めて来ました。「堺はおもろいとこやで。」「ほんまかいな。」「いやほんま、気に入った。また来たろ!」2018/06/25 続きがありまっせ。徘徊堺(その2)でっせ。追記2019・10・03 2018年から始まった、地図なし「徘徊老人」生活です。大阪湾の対岸、垂水の丘から海を見てて、思いついた「堺」徘徊です。ちょうど対岸なのです。晴れた日には堺から岸和田、関西空港あたりが見えるのです。この後、仁徳天皇陵に行きましたが、帰り道、迷って、往生しました。エエ思い出です。ボタン押してね!

2019.10.03

コメント(0)

-

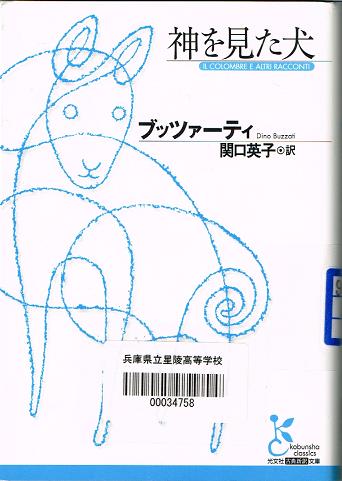

週刊 読書案内 ディーノ・ブツァーティ 「神を見た犬」(光文社古典新訳文庫)

ディーノ・ブツァーティ 「神を見た犬」(光文社古典新訳文庫) 今回は翻訳文学。イタリアの作家、ディーノ・ブツァーティ。多くの方が初めて聞く名前でしょうね。じつは僕自身も今年のお正月に、初めて読んだ作家です。 光文社古典新訳文庫というシリーズの一冊です。新訳というくらいですから、以前にどこかで訳されて出版されているはずです。調べてみると、ありました。岩波文庫で脇功さんというイタリア文学の翻訳の大御所〈?〉の翻訳があります。 もっとも文庫の出版日時は岩波文庫の方が後なのですが、脇さんの翻訳は単行本で以前に出版されていたものの文庫化らしいのです。やはり関口英子さんのこの本が新訳という事のようです。年齢も関口さんの方が脇さんより30才ばかり若い方のようです。 まったく余談ですが、脇功という人はイタリア文学に興味を持つと、きっと出会う人だと思います。というのはイタリアの現代文学といえば第二次世界大戦後ネオリアリズモという芸術運動を担った人たち、例えば映画でいえば、ヴィットリオ・デ・シーカ監督の「自転車泥棒」という作品がとても有名ですが、ネオリアリズモの作品と言われています。 文学ではマルクス主義者でパルチザンを戦ったチョ-ザレ・パヴェーゼや、「まっぷたつの子爵」(晶文社)、「木のぼり男爵」(白水Uブックス))、「不在の騎士」(河出文庫)という作品で有名なイタロ・カルヴィーノといったイタリア戦後文学の代表的な作家たちがいるのですが、まあ、日本でいえば埴谷雄高とか三島由紀夫というところかもしれないですね。 その作家たちを60年代から70年代に日本に翻訳紹介した翻訳家に米川良夫、河島英昭という人たちがいるのですが、脇さんはその人たちのひとりです。だから、イタリア現代文学を読むとこの三人にしょっちゅう出会うというわけです。 ところで米川良夫という人の名は「よしお」ではなくて「りょうふ」と不思議な読み方をします。彼の父親はロシア文学翻訳のビッグネーム、米川正夫さんです。1930年代から次々と紹介されたドストエフスキーやトルストイなどのロシア文学の翻訳が今でも新潮文庫や岩波文庫にありますが、米川正夫さんの翻訳が大半を占めていたといっていい、そんな人です。その米川さんがトルストイの翻訳に没頭していた時に生まれてきた男の子にトルストイの名前、レフ・ニコラエヴィチ・トルストイから「レフ」をいただいて付けたという事なのだそうです。うん?どうってことない話ですかね?さて、「神を見た犬」に戻りましょう。ブツァーティはネオリアリズモの作家の一人らしいのですが、この本の中にある作品はマジックリアリズム、幻想小説というふうに呼ばれているようです。しかし、妙にリアルな話の山なのです。 表題に選ばれている「神を見た犬」は、ある田舎町でパン屋の親父が死ぬところから話が始まります。この親父は財産を受け継ぐ甥っ子のデフェンデンテ・サポーリに、「向こう五年間にわたって、町の貧しい人たちに、毎朝50キロの焼きたてのパンを配ること」と遺言するのです。このあたりは、リアルな話というよりもおとぎ話の雰囲気で話はどたばたと進もます。 ある日、パンの配給の現場に一匹の犬がやって来ます。その日から毎朝来るのです。サポーリには信心も慈善の心も全くないのですが、パンを配るという事はやめられない。まあ、ええかっこしいという事なのかもしれません。世間からあれこれ言われることを恐れています。裏ではずるいことやっているのですが、人前ではパンを配り続けるのです。 そんな彼は、この素性の知れない犬に毎朝パンを持って行かれることが悔しくて仕方がない。彼は鉄砲を持ってこの犬の後を追いかけます。チャンスがあれば撃ち殺してやろうという目論見です。ところが後をつけてみると、この犬は町のはずれの丘の上で修行している隠修士、キリスト教の修道士のことらしいですが、まあ聖者ですね、のもとにパンを運んでいることがわかります。パン屋は思わず十字を切って家に逃げ帰ります。 パンを運んでもらった隠修士は一口パンを食べると残りは犬に与えるという生活をしていて、やがて死んでしまいます。犬は隠修士の墓の上にうずくまって動かなくなる。町の人が犬のことを忘れそうになる頃、痩せさらばえた一匹の犬が町の中を徘徊し始めます。それから町の様子が変わるのです。 犬は町の人たち一人一人の行状をじっと見つめては、すたすたと、また、どこかに行ってしまうだけです。しかし、町の人たちは、今まで足も向けようとしなかった教会にでかけてお祈りをしたり、あれこれ、なにかしら、良いことをしはじめるのです。やがて犬も死んでしまう。 人々は隠修士の墓に犬を葬ろうと、丘の上に犬の死骸を運びます。さて、そこで、人々が見たものは何か。これ以上しゃべってしまうと、ちょっと面白くないのです。まあ、読んでのお楽しみ。 ぼくは、「これはやっぱりリアリズムじゃないか」と思いましたが、あなたはいかがでしょう。乞うご一読。(S)発行日 2014/01/22にほんブログ村ボタン押してね!薔薇とハナムグリ シュルレアリスム・諷刺短篇集 (光文社古典新訳文庫) [ アルベルト・モラーヴィア ]イワン・イリイチの死/クロイツェル・ソナタ (光文社古典新訳文庫) [ レフ・ニコラエヴィチ・トルストイ ]

2019.10.03

コメント(0)

-

週刊 読書案内 井上ひさし「一週間」(新潮文庫)

井上ひさし「一週間」(新潮文庫) 2010年に、作家の井上ひさしが亡くなって10年近い歳月が流れました、彼が生きていたら、昨今の世相をどう思うのでしょう。 亡くなった2010年に出た、彼の最後の小説「一週間」(新潮文庫)について、当時、高校生に向かって、こんな「読書案内」を書きました。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 小説家の井上ひさしが今年の四月に肺ガンで亡くなった。高校生諸君にはさほど馴染みの名前というわけではないでしょうが、五十代の後半にさしかかっている世代には、子どものころからお世話になった人だという人もいるかもしれません。1964年、東京オリンピックがありました。それを観るには一家に一台テレビが必要だと、一大ブームになったテレビ普及の大波が、田舎の山の中の、ぼくの家にも押し寄せてきました。もちろん、波に乗ってテレビが流れ着いたわけではありません。電気屋さんが、軽トラックに積んで持ってきました。付け加えれば、その時のブームは都会ではカラーテレビだったらしいのですが、我が家にやってきたのは白黒テレビでした。 「テレビの時代」が始まりました。当時十歳だったぼくにとって、「テレビの時代」の始まりを象徴するのが「ひょっこりひょうたん島」という番組でした。夕方の5時45分から、たった15分間放送された連続人形劇は、ぼくの記憶の中に「子ども時代」の代名詞のようにくっきりと刻印されています。きっと面白かったんでしょうね。主題歌も歌えます。 その番組、「ひょっこりひょうたん島」の台本を書いていた放送作家が井上ひさしと山元護久の二人だったということを知ったのは、もちろん、大人になってからだったのですが、そのとき、すでに、井上ひさしは、この国を代表するような人気小説作家になっていました。 「モッキンポット師の後始末」(講談社文庫)、「青葉繁れる」(文春文庫)のような自伝的な青春小説に始まり、直木賞受賞作「手鎖心中」(文春文庫)のような江戸の戯作者を主人公にした作品群。SF大賞を受賞した快作「吉里吉里人(キリキリジン)」(新潮文庫)に至る小説群。加えて、山のように戯曲、エッセイの作品群を発表し続けていた井上ひさしは、ぼくの二十代の読書の山の一つでした。実際、以来、ぼくが買い込んだ彼の書籍は段ボール箱一箱では納まりきれません。 どの作品も「どうぞお読みください、損はさせませんよ。」 と案内してしかるべき作品なのですが、中でも「吉里吉里人」こそが、彼の最高傑作だと、ぼくは思います。小説好きの友人が「吉里吉里人は、途中で挫折した。」 というのを聞いて、少し不思議な気がしたものです。 というのは、「笑い」を方法とした小説で理想の国家を描くという前代未聞の壮大な試みであるこの小説は、あろうことか東北出身者が「笑い」の方法として東北弁を使用するという逆転の発想によって、「東北弁」を笑う中央集権国家「日本」を相対化するという、とんでもない傑作で、いわば井上ひさしの集大成といえる作品だと、ぼくは思っているからなのです。 たしかに、東北の小さな村が日本から独立するという設定ですから、全編にわたって東北弁の会話で出来上がっているこの作品は、読むのに、少々苦労するのですが、読み終わって、笑いから覚めた時の哀感の深さは、「ずぬけている」と、ぼくは思うのです。 まあ、ぼくにとってそういう井上ひさしが死んでしまったこと、それは、ちょっと、「ああ、そう」というふうには済ませられない事件だったわけです。 で、彼が最後に残した作品「一週間」(新潮社)が六月の末に出版されました。というわけで、読まないわけにはいかないのでした。 私見ですが、井上の小説の面白さは、三つの要素に支えられてきたと思います。 一つ目は「言葉」です。 おもちゃのようにもてあそばれ、収集家の標本箱のように積み上げられ、「笑い」の小道具として、次から次へと繰り出される言葉の洪水です。彼はことばに対する fetishismの人です。 二つ目は徹底した「取材」です。 作品の舞台は現実の場所に地図化され、年表化され、現実との継ぎ目は巧妙に偽装されてゆきます。彼の作品のどこまでが事実で、どこからが創作なのか、見分けることは至難の業といっていいでしょう。 そして三つ目が、「奇想」による現実の相対化です。 徹底して調べた現実に、最後にはどんでん返しをもたらすような大嘘が登場するのですが、その、大嘘の中に現実への批評性が潜んでいます。 さて、「一週間」へ話を進めましょう。 「シベリア抑留」という言葉をご存知でしょうか。 第二次世界大戦末期、対日参戦したソビエト・ロシア政府が、旧満州、内モンゴルをはじめとした中国戦線において、軍人、民間人合わせて50万人を越える敗戦国日本の男性を捕虜とし、長い場合は十年を超えて強制労働させた歴史的事件です。本当は、国際法に反した犯罪です。 収容所の非人道的待遇の結果、飢餓や病気で死亡した人が五万人を下らない悲惨な出来事であったにもかかわらず、戦後の日本では忘れられ、話題にされることもあまりありません。ソビエト体制崩壊後、1993年、来日したロシア共和国大統領エリツィンが謝罪したことを記憶している人が、諸君の中にいるのでしょうか。 「一週間」は、その「シベリア抑留」という歴史的事件の中に、「レーニンの手紙」という奇想を仕込んだ小説なのです。 作品は1946年、ハバロフスク収容所。終わったはずの戦争を戦い続ける哀れな日本人兵士のある一週間を描いています。「笑い」の小説家、井上ひさしの最後の小説が、日本人が忘れ去ってしまっている「シベリア抑留」という戦後史を題材に選んでいることが、まず印象的でした。 晩年、「九条の会」の呼びかけ人に名を連ねた井上ひさしが生涯描き続けてきたのは、「孤児院暮らしの少年」、「弾圧の中の江戸の戯作者」、「子供たちを戦争で失っていく母や父」たちでした。 彼らは決して勝利することのない生活者ですね。つつましく、しかし、時代の波にもみくちゃにされて、やっとのことで生き延びている人々でした。 で、そういう人間のことを、民衆といいますね。その民衆を救う方法は「笑い」である。これが井上ひさし生涯のテーゼだったと思います。 この最後の作品で、井上ひさしは「五十年前に国家と国家の都合でシベリアで、いや、戦争で死んでいった人たちがいて、彼らは、あれから一度も笑ったことがない。それを過去のことにしていいのでしょうか。」 とでも言っているように、ぼくは感じました。 ぼくの叔父の一人に、数年間のシベリアの抑留生活を経験し、帰国後、30数年間、小学校の教員として、まじめに暮らしてきた人がいます。彼は、80歳を前に「シベリア体験」を、住んでいる地域の人に語り始めています。「あんな、あそこで死んだ人たちの無念をなんとかしたい。これをし残して死ぬんは、死んでも死に切れんちゅうこっちゃな。」 「なぜ今になって?」と理由を訊いたぼくに、叔父が言った言葉です。 井上ひさしの最後の小説と響き合うものをぼくは感じました。 乞うご一読。(記事中の画像は蔵書の写真です。)2010・10・12(S)にほんブログ村ボタン押してね!ふかいことをおもしろく創作の原点【電子書籍】[ 井上ひさし ]

2019.10.02

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 原泰久「キングダム 55巻」(集英社)

原泰久「キングダム 55巻」(集英社) ヤサイクンのマンガ便に「キングダム」の最新巻(2019年・11月現在)が入っていました。ヤサイクン家の「愉快な仲間たち」のチビラ1号ことコユちゃん姫もハマっているらしくて、彼女はまだ小学4年生だったはずですが、ついていけるのでしょうか。 もっとも、愉快な仲間のヤサイクンの従妹には、小学生の分際で「池波正太郎」先生の時代劇に読みふけっていた少女もいたような記憶がありますから、大丈夫なんでしょう。なんといっても「キングダム」には「絵」がありますからね。 さて、最新刊、「秦」対「趙」の決戦の最中です。「朱海平原の闘い」ですね。「李牧」率いる十二万の趙軍と、「王翦」を総大将とする八万八千の秦軍の闘いが十四日目を迎えているところです。 趙軍左翼では、「趙峩龍」の軍が「飛信隊」と戦っています。「趙峩龍」は「信」との一騎打ちのさなかに、かつて「馬丘の戦い」で「王騎」と相まみえた、今は亡き宰相「藺相如」の言葉を思い浮かべながら、「信」に打ちかかります。「争いにうんざりしている中華は一つになりたがっている。」 そう語り始めた藺相如は、こういったのです。「中華を一つにする剣がある。その剣を手にする『敵』に出会ったときはー」「全てをかけてそいつを殺せ」 受けて立つ「飛信隊」隊長「信」、のちに「李信」として、歴史に名をのこす男ですが、「ファーストエンペラー」=始皇帝、秦王「嬴政」の莫逆の友ですね。「俺は中華を統一する王、嬴政の、金剛の杖だ。」「そして俺は、俺はっ・・・」「天下の大将軍になる男だっ!!」 これで、趙軍左翼に大きな穴が開き、歴史が動き始めたようです。 しかし、それにしても、この後どんなドラマを描き続けるつもりなのでしょう。はたして原泰久は生きているうちに、秦王、嬴政(えいせい)に「中華統一」を果たさせることはできるのでしょうか? まあ、それはともかく、次回はいよいよ「朱海平原の戦い」、決着に向かって動き出しそうです。楽しみですね。(記事中の画像は、手元にある五十五巻の写真です)追記2019・11・12映画「キングダム」・「キングダム」(56巻)・(57巻)の感想は、それぞれをクリックしてください。追記2022・08・18 実写の映画化がすすめられて、この夏「キングダム2 遥かなる大地へ」が封切られています。第1作の「キングダム」が封切られたのは2019年ですが、ファンとしては観ないわけにいかないわけで、まあ、見てしまうと不満はあるものの、しっかりはまってしまって、「キングダム2 遥かなる大地へ」も観てきました。マンガなら10巻あたりの進行ですが、なかなか、面白かったですね。感想はいずれ書くのですが、「キングダム」の感想は、この題名をクリックしてみてください。にほんブログ村ボタン押してね!キングダム 54 (ヤングジャンプコミックス) [ 原 泰久 ]

2019.10.01

コメント(0)

-

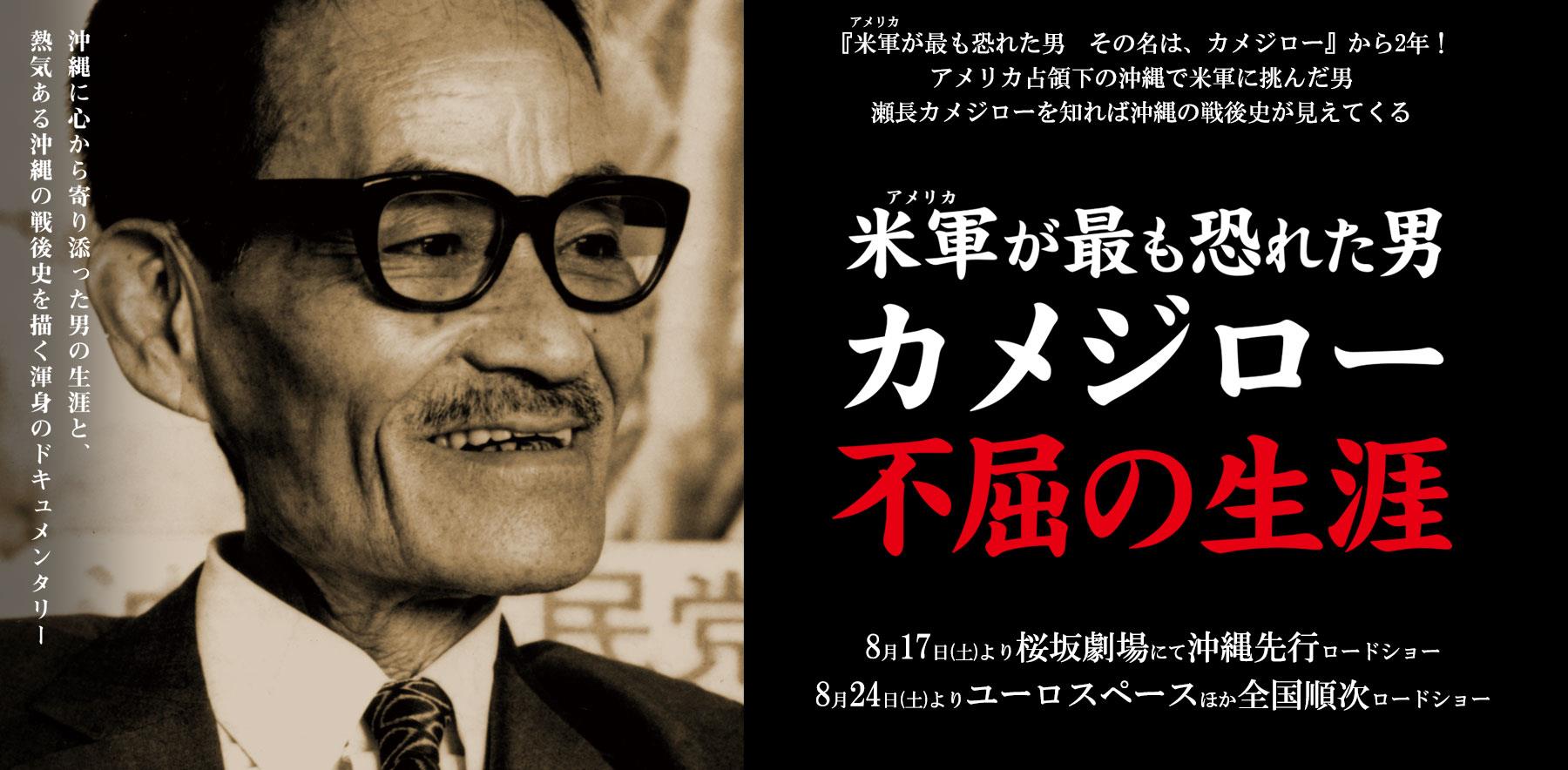

佐古忠彦「米軍が最も恐れた男 その名は、カメジロー」元町映画館no178

佐古忠彦「米軍が最も恐れた男 その名は、カメジロー」 沖縄の政治家、瀬長亀次郎さんの記録です。元町映画館で見ました。昔、筑紫哲也の報道解説番組で見かけたアナウンサー、佐古忠彦さんが資料を集めて作ったドキュメンタリーでした。「映画」という感覚で見ると、少し失望する感じでしたが、テレビの特集番組としてみるなら、問題ありません。観たのは「米軍が最も恐れた男 その名は、カメジロー」です。 何よりも、瀬長亀次郎を、丁寧に、忠実に描こうとしている気持ちが伝わってくる映画でした。 歴史を書き換えたり、出来事がなかったことにする風潮が蔓延している世相に対して、「ほんとうのこと」を言い続けた政治家がいたこと。今となってみれば「瀬長君とは立場が違う」などと紳士的な口調で言いながら、「核兵器配備の密約」のシラを切り続け、いけシャアシャアとノーベル平和賞まで手にした政治家がいたこと。沖縄に米軍基地があることを、「日本」という国家にとって「当然」視する風潮を無反省に煽り続けている政治家がいたし、今もいること。 どの政治家が「まともなこと」を言っているのか、立場によって変わる問題ではないということを、なんとか伝えようと映画を作った人たちがいる。その「努力」と「誠意」が伝わる映画だった。 「基地はいらない」と言い続けた瀬長亀次郎の「まともさ」は決して古びない。時代や国を越えた「まともさ」だとぼくは感じました。 何を学ぶとか、知るとかいうことを越えて、辺野古に新しい基地はいらない。単純なことだ。基地は戦争の道具なんだから。帰り道で、そんなふうに思いました。(画像はチラシの写真です。)監督 佐古忠彦プロデューサー 藤井和史 刀根鉄太 撮影 福田安美 音声 町田英史 編集 後藤亮太 音楽 坂本龍一 兼松衆 中村巴奈重 中野香梨 櫻井美希 テーマ音楽 坂本龍一 語り 山根基世 役所広司キャスト 瀬長亀次郎2019年128分日本2019・09・18元町映画館no178ボタン押してね!にほんブログ村

2019.10.01

コメント(0)

全43件 (43件中 1-43件目)

1

-

-

- 本日の1冊

- 読んだ本(浅暮三文)・・その百六十

- (2025-11-19 20:55:43)

-

-

-

- これまでに読んだ漫画コミック

- 山と食欲と私 エクストリーマーズ …

- (2025-11-21 12:38:54)

-

-

-

- イラスト付で日記を書こう!

- 一日一枚絵(11月10日分)

- (2025-11-24 00:59:27)

-