2019年09月の記事

全60件 (60件中 1-50件目)

-

徘徊日記 2019年1月18日 紀の国 (その3)「和歌山城は猫のお城?」

「和歌山城は猫のお城?」徘徊日記2019年1月18日 紀の国 その3 ちょっと戻るようですが、お堀端から門をくぐって城内に入ると、立派な石垣があって、見上げても天守閣は見えません。大きなクスノキが茂っていて、実は、その下に大きな虎が寝そべっていました。 鉄の柵で囲ってあるから襲われる危険はありません。戦う気概はまったく感じさせない、風情のある大トラです。さすが、御三家、紀州の殿さんはちがいますね。まあ、大きな猫にしか見えないのですが、イヤ、ひょっとしたら、ホントは猫かも?です。なんともいえない愛嬌があって、「門番」にも「魔除け」の役にも立つとは思えませんが、気持ちが明るくなること請け合いです。笑えます。 しばらく歩くと見晴らしのいい「何とか櫓」の跡地にベンチがあって、一休みしました。 目の前にせり出している石垣の端っこで猫が日向ぼっこをしていました。こっちは正真正銘の「ネコ」のようです。我が家のベランダに時々徘徊してくるノラにちょっと似ています。イヤ、「じゃりん子チエ」の「小鉄」の子孫か?という気もします。 写真をとろうとするのですが、手があせってピントが合わないのです。オタオタしていると、さっきの大虎の方へノソノソ。 「あーあ、いっちゃった。おや、こっちななんだ?」 なんとか櫓の石垣の上から見下ろすとポニーがいました。お城の中が小さな動物園になっているらしいですね。ちょっと驚きました。 一服していると、隣でオジサンが体操を始めました。ぼくはベンチに座っているのですが、オジサンは後から登ってきて、掛け声をかけながら一人で「ラジオ体操」みたいに体を動かしていらっしゃいます。 さすが、御三家! こういう感想でいいのでしょうか?のんきで楽しいですね。お城の道には喫煙コーナーも完備されてました。天気も上機嫌でボンヤリノンビリしていて罪を感じません。 すべて世はこともなし!プカプカ。 イチ、ニー、サン、シー♪続きは徘徊和歌山(その4)へどうぞ。2019/01/20ボタン押してね! じゃりン子チエ ソフビシリーズ 小鉄 フィギュア 再販 【11月予約】かわいいでしょ!じゃりン子チエ 【新訂版】 23【電子書籍】[ はるき悦巳 ]永遠の傑作。

2019.09.30

コメント(0)

-

徘徊 2019年1月18日 紀の国(その4)「和歌山城 鞠と殿様」

「和歌山城は鞠と殿様」 徘徊日記 2019年1月18日 紀の国 その4 「何とか櫓」跡から少し上ると数体の石の立像がありました。まあ、立像というより自然石の石塔なのですが、何やら不思議な、意味ありげな表情をしています。立ち止まってしげしげ眺めていてわかりました。。「はははは。七福神やがな。こりゃあええなあ。お正月の徘徊にはピッタリや。ただの石やのに、集めてみると七福神!」 ここのお城は、なんだか愉快なことがいろいろ待っていました。なんの下調べもせずに、ちょっと、立ち寄ったのですが、「余裕のユーモア」みたいなもんが漂っていて、エエ気分にさせてもらいました。 だいたい、こうやって立ち止まると、ちょっと横に喫煙コーナーというか、きちんと掃除された灰皿ボックスもあります。まあ、意見は分かれるのでしょうが、こういうサービスも煙草吸いにはうれしいものです。 クスノキの明るい並木路を歩いて最後の広場にやってくると、もう一つ気に入ったもんがありました。 西条八十の詩碑です。 『まりととのさま』 童謡 作詞:西条八十/作曲:中山晋平 てんてんてんまり てん手まり てんてんてまりの 手がそれて どこからどこまで とんでった 垣根をこえて 屋根こえて おもての通りへ とんでった とんでった おもての行列 なんじゃいな 紀州の殿さま お国入り 金紋 先箱 供ぞろい お駕籠のそばには ひげやっこ 毛槍をふりふり ヤッコラサの ヤッコラサ これが天守閣です。ここのお殿様の行列は、きっとのんびりのんびりしとったんやろうなあと思いました。お城ものんびりしている。近所にこんなお城があるんは、ちょっとうらやましいですね。「さあ、大猫さんに、挨拶して帰ろか。」「おいおい、天守閣には行かんのかいな。」「また今度来た時で、ええやろ。」2019/01/20 追記2019・11・13ここまで読んでいただいてありがとうございます。2019年夏の終わりの「法隆寺徘徊」なんかいかがでしょう?相変わらずの、無計画ですが。追記2021・09・26 昔の投稿記事を直していて、コロナ騒動になる前には、結構うろついていたことに気づきました。この年は、後、京都の醍醐寺とか堺の仁徳陵とか、元気に出かけては道に迷っていたりします。 何となく電車に乗るのが億劫な2020年~2021年とはえらい違いです。本当は、かなりな徘徊力の持ち主らしいですから、ちょっと考え直さないといけませんね。(笑)ボタン押してね!西條八十詩集 (ハルキ文庫) [ 西条八十 ]

2019.09.29

コメント(0)

-

徘徊日記 2019年1月18日 紀の国(その2)「和歌山城は楠の森」

「和歌山城は楠の森」 徘徊日記2019年1月18日 紀の国 その2 昼下がりの和歌山の町です。真冬、一月とはいいながら、信じられないほどの晴天でした。ラーメン一杯で、和歌山、和歌山と騒ぐのも、いかがなものか?というわけで、生まれて初めてやってきて、まったくの見ず知らずの町をウロウロしはじめました。 きっと、あっちが南だろうと、お日様を見上げて見当をつけた方角に、和歌山の南だから太平洋だろうと、すぐそこに海があるんだろうと、とことこ、よたよた歩きはじめました。 しばらくすると、右前方に「海」ではなくて、お堀端らしき並木道があらわれました。「おっ、お城やないか?!」 ありました、雰囲気のいいお堀端に出て、小さな門に向かって太鼓橋がかかっております。今どき、藁蓆(むしろ)が敷いてあるのが、なかなか風情がありますね。とりあえずここで一服です。 和歌山城です。城内に入ると、大きな楠が聳えていました。思わず写真を撮りたくなる巨木です。並木も、みーんなクスノキのように感じます。「そういえば京都の南の石清水八幡宮もクスノキやったな、やっぱり、南のお城やな。松や杉とは違うんやな。」 勝手にいい気持ちになりながら石段と坂道を登ってゆくと犬を連れたおばさんとか、散歩姿のジーさんとかすれ違います。町に住んでいる人のお城なのですね。のんびりしていて、木陰は涼しくて気持ちがいい城内です。 少々汗ばみながら天守閣(?)に上る入場門に到着しました。そこで南を望むと町並みのはるか向こうに海原が見えました。南に行けば「海」だと思い込んだこと自体は、間違いではなかったのですが、「はるか」南でした。 ( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、写真を撮り忘れました。 「こりゃ、海まで歩いてゆくのは無理ですな。」 北の方を望むと、JRの和歌山駅が、これは歩けるほどの彼方に見えます。そりゃあ、そうです、歩いてきたのですから。 もっとも、これも撮り忘れ、ヤレヤレ・・・。 「さあ、帰ろうか。お土産は、やっぱりめはり寿司かな」。 続きは徘徊和歌山(その3)へどうぞ。 2019/01/20ボタン押してね!

2019.09.29

コメント(0)

-

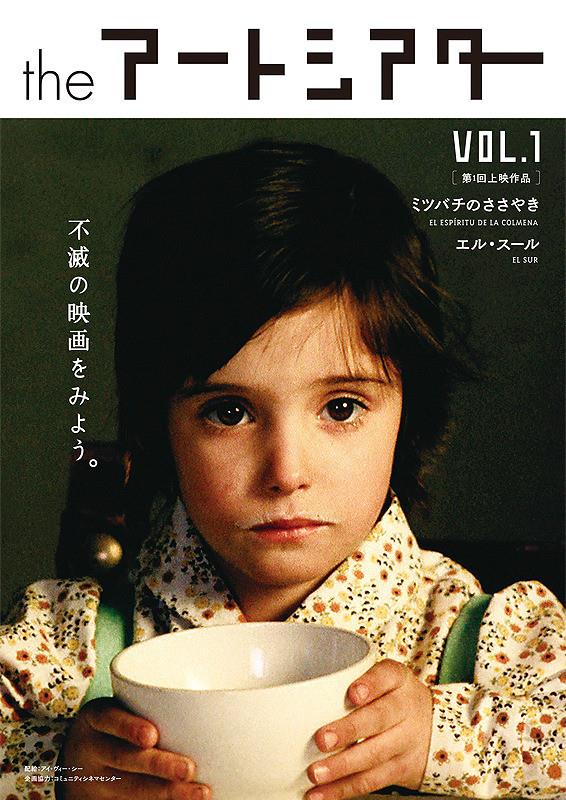

サミュエル・マオズ Samuel Maoz 「運命は踊る」(FOXTROT)シネ・リーブル神戸no14

サミュエル・マオズ Samuel Maoz「運命は踊る」(FOXTROT) シネ・リーブルの大劇場ホールで初めて映画を見ました。500席を超えるホールなので、どの席を予約していいのか困りました。行ってみると、えらい端っこでした。まあ、初めてなので仕方がありません。 監督も、俳優も、だれ一人知っている名前はあえいません。だいたいイスラエル映画なんて初めてです。 暗くなって映画が始まりました。 砂漠の中の、石ころだらけの一本道を車が走っています。カメラは、自動車のフロントガラス越しに、前方に向けて固定されています。「道」は向こう向きに延々と続いているようです。「砂漠やなあ。前の方の、あの丘を越えれば何かが見えてくるんかなあ。」 ボンヤリと映像に引き付けられていきました。同じシーンが続きます。ふっと、息をつくと、いきなりシーンが変わりました。 ドアが開いて、壁にかかった「絵」でしょうか。不思議な四辺形の図形が繰り返されるアブストラクト画がアップになります。 突如、ドアが開き、ドアの前で女が倒れました。「しもた、チラシ読んでもた。これ読んだらアカンやつや。事情がわかっちゃうやん。まあ、しょうがない、読んでもたんやし。」 映画.com 青年が砂漠の真ん中、まさに、荒野としかいいようのない検問所の路上で、踊っています。「前へ、前へ、、右へ、ストップ。後、後、左へ、ストップ。」 しなやかなカラダ、地面を滑るように踏まれるステップ。「捧げ筒」のまま、垂直に固定した自動小銃を軸にして、体が前後左右に滑っていきます。踊っているのです。「すごいなあ、このシーンだけで、この映画は見る価値があるな。続けて、もっと続けて。これか、フォックストロットって。夢の中みたいなダンスやな。」 映画の中で、運命が踊り始めたようです。 いきなり、画面にラクダが通りかかります。ヌッと出てきて、通り過ぎてゆくラクダのほかには何もやってこない、砂漠の真ん中の「検問所」です。若い兵士たちは退屈しています。 毎日、少しづつ傾き続けているコンテナの中で、4人の若い兵士が暮らしています。「傾き続けていること」をカメラは知っていますが、誰も気づいていないようです。一人の青年が、退屈しのぎにコミック画を書いています。 太った中年の女性と、スーツを着た男性が、どしょぶりの雨の中、自動車の横に立たされています。身分証明書は、なかなか返されません。雨は降り続いています。雨に濡れて立っている男とと女は何にかにおびえています。そこに漂う気配は一体なになのでしょう。兵士たちは銃を構えながら、相変わらず、退屈しています。苛立ちの気配だけが、静かに充満していくようです。 楽しく酔っぱらっているのでしょうか。車の中で騒いでいる4人連れの若者が「検問所」にやって来ます。ドアが開いて、何かが転がり落ちました。誰かが叫びました。間髪入れず、退屈していたはずの兵士たちが重機関銃を連射し、銃声が響きわたります。車は蜂の巣のようになり、車に乗っていた若者たちの死体が転がり出てきます。車の下に落ちていた缶コーヒーの空き缶が、転がっていきます。 砂漠の真ん中に立ちこめた苛立ちと不安の銃弾が、通りすがりの若者たちの「命」を奪い、若い兵士たちの「運命」を支配していきます。 シーンが変わりました。男が部屋で何か探しています。女はケーキを作っています。何故か、スポンジケーキににチョコレートを塗り付けている手が痛々しく見えます。壁にかかっていたアブストラクトは、ソファーに置かれています。時がたったのでしょうか? ドアに貼られた一枚のコミック画をめぐって男と女が語り合っています。若い女性が部屋の前を通りかかり、女が作ったケーキを一口だけ食べて、ふたりに向かって言葉をかけ、部屋を出てゆきました。 男が女にフォックストロットのスッテプを教えます。ふたりが踊りはじめました。 「前へ、前へ、、右へ、ストップ。後、後、左へ、ストップ。」 もう一度シーンが変わりました。最初のシーンにもどったのでしょうか?砂漠の中の、石ころだらけの一本道を車が走っています。コミックを書いていた青年が乗せられていて、やがて、砂漠の丘の向こうが映し出されます。突如、ラクダが現れました。ラクダを避けようとしてトラックは横転し、谷に落ちてゆきます。 ほぼ、同時に、エンドロールへと画面は暗転し、ぼくは涙を流していました。砂漠で踊る青年のステップ姿が思い浮かび、漸く、映画の題名「FOXTROT」の本当の意味に気づいた気がしました。「コミック」の悪戯書きで時間をつぶし、重機関銃を連射した青年は兵役の終わる日に谷底で命を失ったのです。父と母は遺品になった悪戯書きを受け取り、二人で静かに踊り始めるのでした。 受付で、パンフレットを買ってしました。劇場から出ると、台風の去った空は青空で、ぼくは、繰り返し「前へ、前へ、、右へ、ストップ。後、後、左へ、ストップ。」と、独り言を言いながら、神戸駅まで歩きまし。誰かが、そばで見ていたら、確実に危ない徘徊老人だったとおもいます。でも、無性にうれしかったのです。 もう、日が暮れていましたが、垂水から自宅まで歩きました。「また、メモなしやん。どこいってたん?」「でも、垂水から歩いてんで。」「はいはい、映画行ってたん?パルシネマ?」「いや、シネ・リーブル。、今日のは最高やで。観にいきや。話はな、あっ、いう たらあかんな。結構、オーソドックスな、映画!っていう感じやねんけど。うん最後まで謎があって。でも、アメリカの映画の感じとは違うな。」「怖いん?辛いん?哀しいん?どれ?」「うん、まあ、哀しいかな?泣いたな。でも、最近、すぐ泣くからな。途中、大丈夫、これは泣かんなやつやと思ってたら、泣かされた。アンナ、このチラシのこの子が踊るねん、砂漠の真ん中で、めちゃめちゃかっこええねん。ムーンウオークみたいなん。」「ダンスなん?そういうの好きやわ。行こうかな。」「うん、いきいき。アッ、でもチラシも読んだらあかんで。」「エッ、読んでもた。」「しゃーないな。」 スジ無しで、感想をいうのは、なかなかムズカシイ。ヤレヤレ・・・・監督・脚本 サミュエル・マオス 撮影 ジオラ・ビヤック 美術 アラド・サワット 衣装 ヒラ・バルギエル 編集 アリック・レイボビッチ ガイ・ネメシュ 音楽 オフィル・レイボビッチ アミト・ポツナンスキー キャスト リオル・アシュケナージ(ミハエル) サラ・アドラー(ダフナ) ヨナタン・シライ(ヨナタン) ゲフェン・バルカイ(軍の司令官) デケル・アディン(缶を転がす兵士) 原題「Foxtrot」 2017年 イスラエル・ドイツ・フランス・スイス合作 113分2018・10・01・シネリーブル神戸no14追記2019・09・22 一年前に見た映画だが、いかにも映画らしい映画だった。一人の青年が、銃を抱えながら踊るシーンが、何よりも素晴らしい。 自動車で通りかかっただけの若者たちや、検問所で「勤務」している青年たちの「運命」を待っていたのは「戦場」の「事故」でした。 あらゆる戦場が、「事故」と呼ばれる苛酷な、そして悲劇的な出来事を、何故、引き起こすのか。 それは偶然の結果ではないことを突き付けられた映画でした。ボタン押してね!

2019.09.29

コメント(0)

-

ベランダだより2018年 夏 「この大雨の中けなげに開花」

「この大雨の中けなげに開花!」 ベランダだより 2018年7月8日 大雨のベランダで、けなげに花をつけておりました。しかし、ぶさいくなカラダに似合わん?、いや、ぴったりの?清楚というか、上品というか、ちょっと形容に困るほどの花ですね。2018/07/08追記2019・09・01 ブログとやらを始めて最初に載せた、ベランダ徘徊の記録の一つですが、その後も何度かうつくしい花を咲かせてくれています。 いまだに、名前がよくわかっていませんが、おそらく「花盛丸」とかいう名だろうと思っています。 ところで、今年2019年も、夏の終わりになって見事な花を咲かせました。その記録は「今年もけなげに」でどうぞ。にほんブログ村【送料無料さぼてん巻雲 4.0号

2019.09.28

コメント(0)

-

徘徊日記 2019年1月18日 紀の国(その1)「和歌山ラーメン 井出商店」

「和歌山ラーメン 井出商店」徘徊日記 2019年1月 紀の国・和歌山 その1 2018年の大晦日、2019年のお正月の喧騒は楽しい限りでした。愉快な仲間たちが、それぞれ遠くの町からやってきてくれました。信州松本からはヨチヨチ歩きを始めたチビラ4号までやってきました。神戸にいるチビラ1号、チビラ2号、チビラ3号も集まって、勢ぞろいの笑い声が狭い公団住宅に響きました。 まあ、当然ですが、三ヶ日がすむころには、チビラたちも帰ってしまって、静かになって、「咳をしても二人」みたいな、咳が止まらない老人になってしまって、もとの二人きりになりました。タバコ止めたらとか思いながらも、あんまり苦しいので正月早々の医者通いでした。「気管支炎ですなあ。」 ヒマそうなセンセエーに宣言されて、しようがないので、寝正月に切り替えてうつらうつら。ボンヤリ天井を見上げながら思いだしてしまったのです。「ああ、冬の青春十八切符が使いきれない。・・・・・・・・・」 ウツラ、ウツラ・・・「そうだ、和歌山に行ってみよう。ヤサイクンの農場も見えるかもしれんし。和歌山ラーメンもある。」 というわけで、今日は切符の使用期限まであと二日の1月8日です。朝からJR旅のハジマリハジマリということになりました。まあ、ちょっと元気になったというわけですね。 JR大阪駅から南に向かって紀州路快速です。日根野というところで関空快速を切り離して、さあ和歌山へ直行です。 ええっ?ここで「鳥取?」とか、ええっ?どう読むの?の「新家」なんて駅もあって、とか何とかいう間に和歌山駅に到着しました。 駅を出て、「ラーメンじゃラーメンじゃ!」と下調べしてきた井出商店めざしてホイホイ歩くきます。 「おー、あったあった。」 看板は、なかなかデカイですね。お店の作りはなかなか渋くてなつかしい。入って中華そばを注文。前に座ったオニーサンが、まじめな顔で写真を撮って食べ始めるのに、ポカンとして、巻きずしとかがテーブルにあるのをしげしげと観察して、やってきたラーメンをいただきました。 まあ、濃いめの中華で、スープまでいただきましたが。ぼくは少々苦手。お店の雰囲気はちょっといいんですがね。 「和歌山ラーメンいってきたぞ!」どっちかというと、わざわざ出かけてきたことを面白がるパターンでした。 「はははは。」 さてさて、つくづく自分が暇な奴やと思いながらも、2019年、県外初徘徊です。腹ごしらえもできたことやし、またしてもやみくもに「地図無し」の徘徊老人、見当だけでよたよた歩きだしました。 「あっちの方にお城があったな。」続きは「徘徊紀の国(その2)」へどうぞ。2019/01/18追記2019・09・27 今年2019年の一月の記事です。ブログの引っ越しをして、掲載日がズレていますが、悪しからずです。でも、時のたつのは早いですね。追記2021・09・24 古い投稿を修繕をしていますが、この年は新年早々元気に徘徊していますね。思えば、熱を出すほどの風邪をひいたのはこの年が最後で、翌2020年の冬あたりからは「コロナ騒動」が始まって、「風邪はヤバイ」という気の持ちようのせいでしょうか、無事過ごしていますが、お出かけはめっきり減りました。 このご時世、やっぱり、ちょっと引っ込み思案になる自分がさみしいですね。ボタン押してね!

2019.09.27

コメント(0)

-

塚本晋也「野火」シネ・ヌーヴォX

塚本晋也「野火」シネ・ヌーヴォX 作品の名前は聞いていました。見たことはありませんでした。監督が塚本晋也です。彼の映画も知りません。夏の定番なのだそうです。「野火」です。大阪九条の「シネ・ヌーヴォX」という映画館にも、今回初めて伺いました。 分隊長の前で最敬礼している田村一等兵が、罵声を浴びせられ、殴られているシーンから映画は始まりました。次に野戦病院のシーンでした。 映画が公開された当時、グロテスクで残虐ということが話題になったと聞きましたが、さほど感じませんでした。一方で、「リアル」という感じもあまり湧いてきません。想像しうる限りの戦場のリアリズムというより、ある種、「象徴化されたデフォルメ感」 が、残ったというのが正直な感想です。 大岡昇平の原作「野火」をお読みになった方は気づかれると思いますが、この映画は「エピソード」や「会話」が原作にかなり忠実に作られていると思いました。 喀血した田村が、所属部隊から捨てられ、野戦病院からも追い出され、ジャングルを彷徨するほかない運命へ追いやられることから始まり、教会での住民の殺害、人肉嗜食をめぐっての同僚の殺害、捕虜となって生き延びる境遇まで、「あらゆるものから捨てられた一人の人間」の、過酷といえば、あまりにも過酷な戦争体験を、「人間」が「人間」をやめる「血みどろの姿」として描き切った監督塚本晋也に脱帽しました。 しかし、かすかな不満も残りました。 それは、一旦、「人間」をやめさせられて戦場をさまよい、それでも帰って来た田村の苦悩と、彼の「妻」との描き方です。 この映画のラストは、苦悩する田村の姿を、覗き込む「美しい妻」の姿ですね。そこには戦場から帰ってきた「人間ではないもの」に対する、ある「冷酷さ」が漂っています。しかし、監督はそれ以上描くことはせず、映画は終わります。 小説では、精神病院に、自ら、逃げ込んだ田村のこんな言葉があります。 私の家を売った金は、私に当分この静かな個室に身を埋める余裕を与えてくれるようである。私は妻は勿論、附添婦の同室も断った。妻に離婚を選択する自由を与えたが、驚くべきことに、彼女はそれは承諾した。しかもわが精神科医と私の病気に対する共通の関心から感傷的結合を生じ、私を見舞うのをやめた今も、あの赤松の林で媾曳しているのを、私はここにいてもよく知っているのである。 どうでもよろしい。男がみな人喰い人種であるように、女はみな淫売である。各自そのなすべきことをなせばよいのである。 復員した田村は、「美しい妻」からも捨てられるのです。「PTSD」という概念があります。帰国したベトナム戦争従軍の兵士たちの症状から、アメリカの精神医学界で、1980年代に確立されたと思いますが、大岡昇平は1940年代の後半、すでに、「従軍兵たちを最後に奈落へ突き落とすのが、帰ってきた『平和』な社会であること」 を見破っていたのではないでしょうか。 「映画は最後に口籠った」という印象をぼくは受けました。そこが、この映画に対する不満と言えば言えます。「グロテスクな平和」という視点は、ないものねだりでしょうか。 ところで、この映画を見ながら、涙が止まらなくなったシーン があります。 田村一等兵がどこまでも広がるジャングルを、丘の上からずっと見るシーンです。涙の理由はいうまでもありません、この後ろ姿の兵士こそ、大岡昇平その人だと、ぼくには見えたからです。 大岡昇平の文章は端正で理路整然とした翻訳文的な記述にその特徴があると思いますが、もう一つ、「描写の空間性」とでもいえばいいのでしょうか、「兵士の眼差し」による空間的な「世界把握」 にこそ、その文体の独自性があると思います。 今、ここが、地図上のどこであるのか、煙は、どの方角に上がっているか、それを見損じれば命にかかわる空間認識が、彼の文章には常に伏在しています。 映画を見ているぼくには「美しいジャングルの遠景」としか見えません。しかし、さまよい歩く兵士にとっては、明らかに苛酷で命がけの見晴らしに広がるこの風景が、「帰ってきた」作家 大岡昇平の脳裏に、生涯、何度、去来したことでしょう。 ぼくにとっては、最も尊敬する作家大岡昇平の、戦場での孤独を彷彿とさせた「このシーン」を撮ったこの映画が「忘れられない一本」 になったことは間違いありません。拍手!監督・製作・脚本・編集 塚本晋也原作 大岡昇平 撮影 塚本晋也 ・林啓史 音楽 石川忠 助監督 林啓史 キャスト 塚本晋也(田村一等兵) リリー・フランキー(安田) 中村達也( 伍長) 森優作( 永松) 中村優子(田村の妻) 山本浩司(分隊長) 2015年 日本 87分 2019・9・12シネ・ヌヴォー追記 2019・09・26 徘徊を始めてから買わないことにしていたのに、思わず買ってしまったパンフレットに、評論家の佐藤忠男が書いていました。 テーブルに放り出していたパンフレットを読んでいたチッチキ夫人が突如、こういいました。「大岡昇平さんって、戦争に『参加』したの?この書き方って、なんか変じゃない?」「えっ、どういうこと?」「参加って、変じゃない?大岡さんが生きてたら、キレれるでしょ。せめて、参加させられたでしょうよ。運動会じゃあるまいし。」 マジギレしていました。 指摘されて、初めて気づきました。佐藤忠男という人の映画評論は「黒澤明の世界」をはじめとして、たくさん読んできました。にもかかわらず、目の前の、何だか、気持ちの悪い、この言葉遣いに、啞然としました。最近の世間の風潮とも、何となくつながっている感じがしました。 佐藤忠男自身も予科練出身の戦争体験者だったと記憶しています。彼は戦争に「参加」したのでしょうか。そうかもしれないですね。 しかし、映画は「野火」。パンフレットには、原作者が一兵士として「参加」した太平洋戦争と書いてあるのです。大岡昇平は、戦争に「参加」したのでしょうか? ぼくとチッチキ夫人は変なことにこだわっているのでしょうか。 当時、戦場に連れていかれた兵士は山のようにいると思います。しかし、「参加」した兵士が、そんなにいたのでしょうか。自分から「参加」したのなら「苦悩」や「悲惨」は、ナルシズムか事故ということで、いいんじゃないでしょうか。 そう考えながら、ぼくは思います。ヤッパリ「戦争に参加」なんていいかたは、間違っています。 そう思ったことは、書き留めておこうと思います。読む人に、不愉快を感じさせることはあるかもしれませんが、これに関しては仕方がないことです。 いろんなところから、いい加減がにじみだしてきているようで、とても嫌なんです。追記2020・08・01 今年も八月になりました。大阪九条のシネ・ヌーヴォ―のプログラムには「野火」があります。小さな名画座がこの映画を毎年上映する心意気に拍手を送りたいと思います。 もっとも、ぼく自身は「新コロちゃん騒ぎ」の最中でもあり、地理的にも少し遠い大阪ということもあって、とても出かけてゆく元気はなさそうです。とほほ・・・。追記2020・10・13 大岡昇平の「靴の話・戦争小説集」と「成城だより」を久しぶりに読み直す機会がありました。思い出したのはこの映画で小説を書いている、復員した田村の後ろ姿でした。小説の「野火」では、狂気の人として描かれていますが、作家の大岡昇平は「理性の人」として戦争を描き続けました。しかし、一方では「花影」の作家でもあったわけです。 個人的な思い入れですが、もう一度、この作家の作品を読み直す時期がやって来たように感じました。 ボタン押してね!【中古】 野火 新潮文庫/大岡昇平(著者) 【中古】afb

2019.09.27

コメント(0)

-

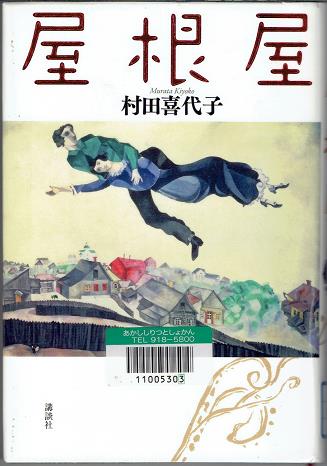

週刊 読書案内 村田喜代子「屋根屋」(講談社)

村田喜代子「屋根屋」(講談社) 2014年の出版ですから、もう、そんなに新しいとは言えないのかもしれませんが、追いかけるような、そうでもないような調子で読んでいる村田喜代子の小説「屋根屋」(講談社)を読み終わりました。 表紙に使われているのはシャガールの「街の上で」(Above the Town)という絵ですね。女の人と男の人が空を飛んでいます。小説は、こんなふうに空を飛ぶ話ですよというわけでしょうか? 著者の村田喜代子が講談社のホームページに「屋根屋を捕らえる」と題して、こんなことを書いています。 ある年の夏のはじめ、我が家の天井に小さな雨漏りの音がし始めた。まだたいした漏りではなさそうだったが、瓦屋の職人さんが一人やって来た。大男だった。彼は二階の屋根に登って、カタリ、カタリ、と何だかかわらけに似た懐かしい音を響かせながら、修繕を始めた。(村田喜代子---屋根屋を捕らえる) 購入して何年たったのでしょう、雨漏りが始まってしまった建売住宅に暮らしている主婦。夫はゴルフ三昧のサラリーマンで、息子は受験かテニスかというありがちな悩みを抱えている三人家族の屋根の上を、「カタリ、カタリ」と歩く音がします。台所で、その音を聞いている女がいます。 昼食をとる屋根職人と、麦茶のサービスをする主婦の間でふしぎな会話が始まります。職人は「夢日記」をつけているというのです。そこから、シャガールの絵のような、ある種、官能的な匂いをさせながら「夢の中」の物語が始まります。 女が男にエスコートされながら訪ねる夢の旅は福岡の「東経寺」を皮切りに、橿原の瑞花院、法隆寺の五重塔、屋根の形が個性的な寺院をめぐりますが、やがて、ヨーロッパのゴシック寺院を訪ねる海外旅行「夢」へとスケールは拡大します。何しろ「夢の中」なのですから、どこにだって行けるのです。男と女は「街の上で」ならぬ、「屋根の上で」逢瀬を重ねるわけです。 二人が訪ねる、それぞれの建造物についての蘊蓄は、読んでいて「勉強なさった」という感じが少し匂いますが、まあ、読者を飽きさせない工夫といっていいかもしれません。 ところで「夢の中」で旅を続ける二人、妻に先立たれた瓦職人と中年にさしかかった主婦の間に漂い続けているあやしい「男と女」の匂いはどうなるのでしょう。 作家は、前記の文章で、こう語っています。 私はめったに夢を見ないタチである。また夢というものにことさら現実生活の深層の意味を読み取るような特別な興味も持たない。ただそんな自分の夢の一瞬に現われる、男と私の共同空間の不思議を思ったものだった。その夢の奇妙な水中は、この世界のどこにもない場所である。私が眼を覚ますと閉じられてしまう「場所なき場所」である。「夢落ち」という物語の型があります。作品の第6章の末尾にこうあります。 私はゆっくり息子に尋ねた。「お母さんが京都に行ったのはいつだった?」「ううん、いつでもないよ」と彼は澄んだ声で答えた。「お母さんは京都なんかには行かなかった」 第1章から第6章までが、「夢落ち」の結末にたどり着いたところなのですが、「なんだ、夢か、そうか、そうか」と納得するのはまだ早そうです。第7章には何が書かれているのでしょうね。それは、是非、お読みになって確かめていただきたいと思います。「うつつと夢」の境界は、それほど簡単でもなさそうですよ。 全くの偶然ですが、この夏、法隆寺を徘徊しましたが、その時、カバンに入っていて電車の中で読みはじめたのがこの小説でした。帰りの電車の中で「法隆寺への夢の旅」あたりまで読みながら、「しまった、一日遅かった」と臍を噛む思いをしたのでしたが、夢のお告げはありませんでしたね。2019・09・22(S)追記2019・09・23 こんなことを言うと、作者に叱られそうですが、作品の始まり、「屋根屋」が屋根を歩く「カタリ、カタリ」という描写がすごいなあ、と感心して引き込まれました。ただの屋根屋と主婦の会話もとてもいい。残念ながら、ラストシーンも頑張っておられるのですが、「カタリ、カタリ」は越えられなかったですね。追記2022・12・21 村田喜代子さんの作品の修繕をしています。ほかにもいろいろ案内したい作品はあるのですが、いつになるかわかりませんが、頑張ります(笑)。にほんブログ村ボタン押してね!「飛族」 村田 喜代子 最新作【中古】「 鍋の中」村田喜代子【著】ぼく的にはデビュー作(?)

2019.09.26

コメント(0)

-

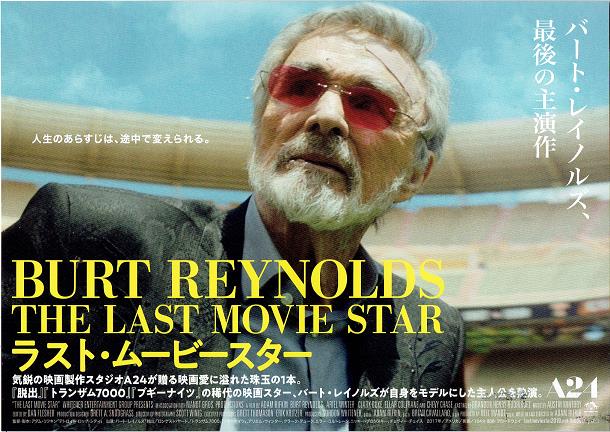

アダム・リフキン「ラスト・ムービースター 」神戸アート・ヴィレッジ・センター

アダム・リフキン「ラスト・ムービースター 」 ぼくにとっては二十歳の時に観た、1974年の映画、「ロンゲストヤードThe Longest Yard」で、囚人チームを率いたクォータ・バック、役名は忘れましたが(ポール・クルーだそうです。)、それがバート・レイノルズです。ロバート・アルドリッチ監督が描いた、痛快スポーツ・アクション。神戸にやって来た頃、封切りで見ました。いまだに、ラストの快感が忘れられません。 その頃、彼は、全裸の写真とかで物議を醸していて、ちょっとイカレタ、俳優でしたが、ぼくは「ロンゲストヤード」にイカレて、名前を覚えたのでした。 そのレイノルズが、昨年(2018年)、亡くなってしまっていたことには気づいていませんでした。今、評判の「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」にもキャスティングされていたらしいのですが、撮影に入る前に亡くなったそうです。というわけで、この作品「ラスト・ムービースター」が、イカレタ俳優バート・レイノルズのラスト・ムービーになってしまったらしいのです。 老衰の飼い犬の安楽死に立ち会う老人。何だか、侘しげで、投げやり感もただよう「老い」の生活。往年のセックスシンボルも、いよいよ年貢の納め時かと思わせるシーンですが、その、「元」映画スターの老人ヴィック・エドワーズ(バート・レイノルズ)のもとに届いた、怪しげな映画祭への招待状が事態を一変させてしまうのでした。やっぱりネーと、納得の、いかにもB級の匂いむんむんの痛快が始まりました。 イカレタ映画狂いの若者たちにビンボーくせー! とばかりに真っ向勝負。愛犬の心臓病の薬を間違って飲んで気力充実。夜の街の女の子を見かけるとバイアグラをさがして、アタフタ。とどのつまりは、認知症ですべてを忘れてしまっている昔の恋人と見事にランデヴー。イカレタ男、バート・レイノルズ君、健在! 彼をエスコートする、これまたイカレタ、イラストレイター、アリエル・ウィンター演ずる「リル」もサイコー! 正直、「運び屋」のイースト・ウッドも、「さらば愛しきアウトロ―」のレッドホ-ドも真っ青!といっていい出来栄えです。「年取ってまで、いつまでも、気取ってるんじゃねーよ!シャラクセー!」 なんだか、そんなふうに、堂々と啖呵を切って、御両人の向こうを張ってる「老い」っぷり。最後は泣かせて、笑わせて、しみじみさせる。みごとなものでした。 「まだ、まだ、これからだよ!」 そういって、映画は終わります。チラシの写真も実に愛嬌があるじゃないですか。 ところが、御当人、暢気なファンが気付いたころには、さっさと、この世をオサラバしているんだから、引きっぷりも見事というべきでしょうね。心から冥福を祈りたい気分になる幕切れでした。 「あの世」でも、きっと、バイアグラ片手に、手あたり次第、「女性」と見れば口説いて回ってるに違いないナイスガイ、「バート・レイノルズ」サヨウナラ!監督 アダム・リフキンAdam Rifkin 製作 ニール・マント ゴードン・ホワイトナー アダム・リフキン ブライアン・キャバレロ製作総指揮 ブレット・トマソン エリク・クリッツァー 脚本 アダム・リフキン 撮影 スコット・ウィニグ 美術 ブレット・A・スノッドグラス 編集 ダン・フレッシャー 音楽 オースティン・ウィントリー キャスト バート・レイノルズBurt Reynolds(ヴィック・エドワーズ) アリエル・ウィンター (リル) クラーク・デューク エラー・コルトレーン ニッキー・ブロンスキー チェビー・チェイス2017年 103分 アメリカ 原題「The Last Movie Star」2019・09・18KAVC(no4)(記事中の画像はチラシの写真です)追記2019・09・24 どうして、この映画は、あんまり注目されてないんだろう。派手なところではやってないようだけれど、かなり、ハイレベルだと思うんですがね。ぼくは、絶賛なんですが。追記2020・02・17「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」も観ました。モチロン、レイノルズ君は出ていませんが、誰の役だったんだろうって、ふと思いました。感想はクリックしてみてくださいね。ボタン押してね!ハッピー・ザ・ベスト!::ロンゲスト・ヤード スペシャル・コレクターズ・エディション [ バート・レイノルズ ]

2019.09.25

コメント(0)

-

週刊 読書案内 橋本 治「知性の転覆」(朝日新書)

橋本 治「知性の転覆」(朝日新書) 今、生きている社会に「なんか釈然としねーな」 という人は、実は、たくさんいると思う。ぼくもそうだけれど、まあ、そっぽを向いていればいいかというのが実感だ。そういう人には、ちょっと胸のすく一冊かもしれない。 橋本治を読みなれているひとなら、そこは当たり前というかもしれない。独特のウネウネと増殖する語り口が、実にいい。 当然のことながら本書のテーマである「反知性主義」を語り始める。 「自分は反知性主義者か?」と自問して、「そうじゃないだろう」と思う。私は反知性主義が下品で嫌いだが、しかし私の中には「知性なんか嘘臭ェ」と思う気持ちも歴然とある。 私の中には「勉強なんか嫌いだ」と思う子供もまだ健在だから、私は「ヤンキー」でもあるし「反知性主義者」でもある。 堅気面している反知性主義者より、不良が入ってる分だけ「ヤンキー」のほうがましだと思うが、しかし私は「ヤンキー」だって好きじゃない。 いきなり、こういう調子、まあ、いつものことだけど。いったいどこに着地するつもりなのですかね。読みながら、妙にニヤついてしまう。いつもの橋本治だ。 私にとって「ヤンキー」とは「経験値だけで物事を判断する人たち」である。この「ヤンキー」に対するものは、「経験値を用いずに、すべてを知識だけでジャッジする人」で「経験値を用いる」ということをしないのはそもそも「経験値」に値するようなものを持ち合わせていないからなのか、あるいは「自分の経験値」を知識に変換する習慣を持たないのか、どちらかだろう。 そういう人たちを何と呼ぶのかと言えば「ヤンキー」の反対側であることによって、「大学出」とでもいうのだろう。 とりあえず、「ヤンキー」とは何かを説明しながら、勢いに乗って、世間を「ヤンキー」と「大学出」の二つに分けてしまった。「それって、みんなバカなんだってことじゃありませんか。そうなると「反知性主義」もへったくれもなくなっちゃいませんか?たしかに、まあ、なんというかその通りではあるんですけどね。」 なんて、読みながらひとりごとをつぶやいていると、やっぱり、という展開です。 マンガの配信サービスをする会社のCMコピーで、「難しい本読んでれば、マンガを読むよりエラいんですか?」というのがある。 別に私は「えらい」とは思わないのだけれど、挑戦的なコピーの割に絵柄はずいぶん弛緩していて、会社の休憩室と思しいところで、女子社員と思しい人間たちがマンガを読んでいる―そこへ上司と思しき男がやってきて、本で軽く一人の頭を叩く。 これで、よぼよぼのジーさんが「若きウェルテルの悩み」なんかをもってきたら、「えらくなんかねーよ」ははっきりするんだろうけれど、やってくるのは三十がらみの若い男で、もってくるのは文庫サイズのビジネスのノウハウ本だから、これが「難しい本」だとすると、彼女たちは「会社員失格」になってしまうようにも思うが、そんなこととは無関係に、更に先には哀しいワンシーンが待っている。 ワンルームと思しい狭くて奥行きのないごたごたとした、ものの多い部屋の中で、体よく言えば、「部屋着姿」の、「若い」という時期からは離れつつある女が一人、ベッドに寄りかかってマンガを読み、「ナハハ」という哀しくてだらしのない笑い声を口の端から漏らす。 よくできた現代風俗の哀しい一断面ではあるけれど、一昔前ならこんなシーンはストーリーを引っくり返すオチのために使われた。つまり、この情景はそのまま肯定されるものではなくて、何らかの批評性を生み出すワンシーンとして登場した。でも今はそうではない。 閉鎖状況でもあるようなこのシーンをネガティヴにとらえず、ありのまま丸ごと肯定して、「私たちはこんなあなたを否定しません。あなたのためにサービスを提供しているのです」という訴え方をしている。 「それでいいのかよ?」と私は思うが、「こういう私のあり方をよく思わないんでしょ?」とどこかで感じている人々をそのまま非難をせずに描くことで、彼等を救ってもいる。 「どういう救いなんだ?」と、私なんかは思うけれども。 悪い言い方を承知で言うと、馬鹿な人間の方が、数は多い。これに対して批判めいた接し方はせずに、その在り方を全面的に肯定してしまえば、肯定された方はどうともならないが、肯定したほうはそれだけ多くの顧客を獲得できる。 これくらいの引用で十分だろう。 社会は閉塞している。経済の見通しも行き詰っている。その結果、「バカ」をそのまま肯定して「立派な消費者」を作り上げる。「バカ」でも金は使うのである。あらゆる局面で「経済がひとのバカさを促進する」エンジンになっている。 既成のマスコミであれ、ネット上であれ、そこをにぎわす政治はもちろんのこと、教育も、芸術も、何よりもそれを伝えるコミュニケーションの道具そのものが、しっぽをかむ蛇のようにこのエンジンを搭載している。 そうなると、ぼくたちが、今、出会っているのは、誰もが内的な反省の契機を失った「反省しない社会」であるということになる。それは「日本人は」でくくれる現象などではない。 しかし、彼は最後にこう言う。 それでも、「なんか釈然としねーな」と思う人間は、自分なりの真実を探そうとする。最早「知性」というものは、そういう試行錯誤からやり直すしかないところまで来ているんじゃないか。「うん、まあ、知らん顔して、自分でやるしかないね。老い先は短いし(笑)」 というのがぼくの結論。皆さんはいかが?(S)2018/06/19(画像は蔵書の写真です)追記2020・02・16 政治家さんたちの様子を見ていると、橋本さんの言う「知性」とは、まあ、程遠い様子です。彼ら自身が「ヤンキー」でしかなかったことから抜け出す機会を、見つける能力そのものが、ハナから無かった印象ですね。 そういう人が「改革」とか、「対応」とかいうのって、どんな耳で聞いたらいいのか、困惑します。インフルエンザが拡がっていますが、収まりそうもないですね。追記2022・02・02 昨日、「太陽の季節」を中学生のときに読んだ石原慎太郎という作家がなくなったニュースが流れた。田舎の中学の数学教員の書棚にあった本だった。それだけで、その当時(昭和30年代のはじめころ)、その書籍がどれくらい話題になったのか想像できる気がする。内容は、今思えば「反知性主義」の謳歌のようで、何がおもしろいのか、今でもそうだけれど当時もわからなかった。 彼が有名な俳優の兄で人気の(?)作家であるということで、全国1位の得票で国会議員になったのをみて「これはなんなんだ」と思った記憶がある。今思えば、たぶん「反知性主義」現象を目の当たりにした最初の経験だった。 本人が実際どうだったかは知らないが「反知性主義」という言葉が出て来たときに「ああ、あの人のことだな」と思った。そういう意味で亡くなったというニュースを感慨深く見てしまった(笑)。 そろいもそろって親の七光りという言葉を思い出してしまう子供たちの安物のタレントぶりを笑うのは偏見だと思うが、公共のメディが、ぼくよりも、ずっと若い政治家たちがヨイショとしか思えない言葉を撒き散らしているのは、ちょっと見るに堪えない気分になった。 実際、「反知性主義」がどんなふうにまき散らされていくのか目の当たりにさせられると「うん、まあ、知らん顔して」というのがなかなかむずかしいできごとだった。 「橋本治が生きていれば何というだろう?」 ふと、そう思ったが、たぶん知らん顔をするだろうなと思い直した。にほんブログ村ボタン押してね!思いつきで世界は進む ──「遠い地平、低い視点」で考えた50のこと【電子書籍】[ 橋本治 ]知性のテン覆 日本人がバカになってしまう構造【電子書籍】[ 橋本治 ]

2019.09.24

コメント(0)

-

週刊 読書案内 橋本治「勉強が出来なくても恥ずかしくない①~③」(ちくま新書)

橋本治「勉強が出来なくても恥ずかしくない①~③」(ちくま新書) 入学したての中学生や、高校生にとって、一学期の中間テストは結構緊張を感じる出来事であるかもしれませんね。高校によっては、結果が順位となって示されるということもあって、不安な出来事でもあるでしょう。 個人的な感想をいえば、実はたいしたことではありません。考えたり、感じたりする能力は本来は全く個人的なもので、他の人と比べて評価できるようなことではないでしょう。しかし、一方で、学校という所の評価ということは他者との比較以外に方法が無いという事情もあるのでしようがないともいえます 教員が一人で生徒が一人しかいない場にだって比較はあるのです。おそらく、絶対的に新しい考え方や理論が生まれるところにだって比較はあるにちがいないとぼくは思います。 全く個人的で自分だけのものという、世界そのものが不可能なのかもしれません。そこのところを突っ込んで考えるのはどうも大変な気がするし、大変を抱え込んでしまって苦しんでいる人に出会ったこともあります。 それならば考え方で対処すればいいと思うのですが、これがなかなか難しいのです。 亡くなってしまった橋本治が書いた「勉強が出来なくても恥ずかしくない①~③」(ちくま新書)という不思議な小説があります。 題名の通り勉強が出来なくても恥ずかしくないんだよ、という「メッセージ小説」かというとそういうわけではないのです。それぞれの本に巻いてある腰巻広告のコピーは「学校、好きですか?」「『あそび』は『まなび』」「学校の外で学ぶこと」となっています。読んでみると小説の内容とかなり違うのですね。出版社というのは社会的風潮に迎合して客寄せのキャッチコピーをつけるのであるなと、つくづくそう思う腰巻です。 小説は学校が苦手で、皆が大騒ぎしている受験とかテストとかが苦手で、「何で、今日、本当に楽しいことを素直にやってたら駄目なんだろう」と考えてしまう少年が主人公です。 他者との比較と既成の価値観の世界で「何で」と苦しむこと。立ち止まって進めなくなること。周りの大人たちから「おさなさ」として扱われ、それ故に、本人にとっても「おさなさ」にしか見えない煩悶を、それぞれ、どうしたらいいのかって、少年や少女達は苦しむことがあると思うのです。 この作品は、やがて大人になった少年が、あの頃の少年に向かって「だいじょうぶだから、そのまま歩いて来いよ」って呼びかけるのがこの小説だと思いました。「大学での勉強は、『自分の考えたい事をきちんと考える』というものでした。ケンタくんには、考えたいことがいくらでもありました。『世の中は、どっかおかしい』とか『どうしてみんな、大学に行くんだろう?』とか、『なんかへんだな』と思うことは、いくらでもありました。『自分の考えたいことを考える』ということがわかって、ケンタくんは、『小学校や中学校や高校の勉強は、そういうことができるようになるためにするもんなんだな』ということもわかりました。そして、『今頃そんなことわかっても、遅いかな』とも思いました。」 大学生になった主人公がこんな述懐をするのですが、実はここで主人公が『自分の考えたい事をきちんと考える』といっている「考えたい事」とは何か、それはどこからやってくるのか、という大切なポイントは小説には書かれていません。そこが、この小説の不思議の所以なのです。 ぼくはこの小説を読みながら、哲学者の鶴見俊輔が書いた「読んだ本はどこに行った」(潮出版社)の中でこんなことを言っていることを思い出しました。 私は、森喜朗前総理大臣の『日本は天皇を中心とする神の国であるぞ、それを国民に納得していただく』という発言を聞いた時に、これ前に聞いたことあるぞ、と思った。梅棹なんだ。ただし、彼が日本は神の国であるという場合、考えているのは八百万の神、アニミズムなんですよ。だから意味が違う。もちろん『天皇を中心とする』とは言わない。森さんが言ったのは、戦前の軍国日本と手を切らない方向でしょ。梅棹は似たことを言っても、やおよろずの神なんです。柳田國男も同じで軍国主義には行かなかった。だから高野長英あり、柳田國男あり、武谷三男あり梅棹忠夫ありという風に考えていけば、日本には日本流のプラグマティズムがある。実はこの千年来の日本の大衆思想は、プラグマティズムなんです。それを退けているところに日本の大学の哲学がある。それとプラグマティズムとが相容れないのは当然だ、というのが、私の感想ですネ。『思想は論じるものではなく、使うものである』という梅棹の考え方は、フランクリンに似ている。 急に人の名前がズラズラ出てきて何のことかわからないと思うのですが、要するに橋本治の小説の主人公は鶴見俊輔がここで言っているプラグマティックなことを考え始めていたに違いないということなのです。 「プラグマティズム」というのはアメリカで生まれた哲学ですが、直訳すれば「実用主義」です。で、鶴見俊輔が説明しているのは生活の方法としての実用ということだと思います。 たとえば、入試やテストに合格したいから勉強しますというのは、ちょっと違うと思います。それは勉強のウォーミングアップのようなことであって、問題はその後にやってくる本当の勉強にあるのです。自分が暮らしてきた生活の中から生まれてきた「考えてみたい」ということがあるかどうか。「考えてみたい」ことを生み出していく、そんな生活をつくりだすことこそが実用ということじゃないでしょうか。 小説の主人公ケンタくんは作家自身をモデルにしているようですが、橋本治という作家が、ある時はイラストレイター、編み物デザイナー、小説家、美術史家、またある時は古典文学研究者と、マルチな興味の世界でオリジナルな活躍を続けてきた人物でした。 この作品は彼の、このオリジナリティは「学校」という集団生活の中での、評価という既成の価値の押し付けをものともせず、自分の中に生まれる疑問や興味を殺さず育てた強さの中で生まれたものだと宣言する回顧録のような小説です。 「ひらがな美術史シリーズ」(新潮社)、受験界を仰天させた「桃尻語訳枕草子」(河出文庫)をはじめとする数多くの仕事が、過去二十年にわたって大学出の専門家や頭のかたい高校教員達によって、黙殺を持って迎えられ、評判に唖然した上で、ようやく、お追従のように評価された理由は、彼が「興味を持って考えてみたいこと」を徹底しているとことにあるのです。 中途半端な結論ですが、新しい学校にやって来た今、興味さえ湧けば、読むべき作品は、山のように並んでいます。「興味を持って考えてみたいこと」は読むことから見つける手もあると思うのです。いかがでしょう、始めてみませんか? ところで、高野長英は幕末の洋学者、柳田國男は民俗学の創始者。武谷三男は戦後を代表する物理学者、梅棹忠夫は「文明の生態史観」の文化人類学者。忘れられつつありますが、どの人物の「オリジナリティー」も一読に値しますよ。(S)2006・05・19追記2022・02・01 高校の教室で配布していた「読書案内」の記事です。1年生に向かって書いているのですが、今読むと、ぼく自身の力んだ気持ちばかりが暑苦しく伝わったことでしょうね。それにしても、スマホやネットという何でもすぐにわかってしまう気がする新しい媒体の世界で、ノンビリと「興味を持って考えてみたいこと」を手にすることが、あの頃より、もっとむずかしいのだろうと、よけいなしんぱいをしています。 この本は、案内を書いた当時、「ちくまプリマー新書」で書き下ろされた三部作でしたが、今ではちくま文庫で1冊のまとめられて再刊されているようです。もう古い本なのですね。橋本治か何者か知らない人が読むと、あっけにとられるような話です(笑)。 にほんブログ村にほんブログ村文明の生態史観 ほか (中公クラシックス) [ 梅棹忠夫 ]原子力発電 (岩波新書) [ 武谷三男 ]

2019.09.23

コメント(0)

-

バカ猫百態 2019年 (その2)「猫背体操」

バカ猫百態 2019年 (その2)「猫背体操」「ちょっと寒いなってきたニャー。ここ、ええわ。ふかふかしてるし。ベッピンに見えへん?こうやって見ると、ええしの子みたいやんニャー。」「わー、おまえ、勇気あるなあ。気持ちよさげやニャー。そんなとこネコろんどったら叱られるで。もう、ビックリするニャー。」「おまえなあ、いっつも、ふかふか、ゴロゴロしてるけど、ボクなんか、きょうは猫背なおそうと思って頑張ってたんや。」「どう、かっこええやろ。猫背にもオサラバや。もう、まっすぐ立って歩く日も近いで。なんか、踊りたなってきたニャー。」」「どうよ、この、腰の振り方なんか、ええ感じやろ!ここの子ら見て覚えてんや。あの子ら、こんな感じで、いっつも踊ってるやろ。」(その3)につづくにほんブログ村

2019.09.22

コメント(0)

-

週刊 読書案内 鶴見俊輔 「詩と自由」 (思潮社)

鶴見俊輔 「詩と自由」 (思潮社) 黒川創の「鶴見俊輔伝」をこのブログで案内していますが、じつは鶴見俊輔その人は、文句なしに信用している「哲学者」、「思想家」、いや「人間」というのが一番ぴたりと来る、そういう人です。 その鶴見俊輔について書いて、2004年ですから15年も昔になりますが、高校生に配っていた「読書案内」がありました。書いていることは、ぼくにとっては、いまでも違和感のないことです。イラク派兵が問題になっていた当時ですから、古いといえば古いのですが、逆に、今、現在に対しては案外リアルかもしれないと思います。ほぼ、そのまま再録します。 ※ ※ ※ 現代文の授業に鶴見俊輔の「石の笑い」の話が出てきました。彼は、ぼくが文句なしに信用している哲学者です。 世の中にはいろいろなことをいろいろにいう人は、当然、様々いるわけで、こうやって「読書案内」などと柄にもないことをやっているぼくなどもその一人。たとえ、三百人あまりの高校生相手であっても、もっともらしい講釈をたれていることにちがいはありません。 問題は読者として、あるいは、聞き手としての態度ではないかと、ぼくは考えています。大切なことは疑うことです。疑うためには、それ相応の修練もいるかもしれませんが、直感でも、怪しいものは怪しいともいえるかも、とも思います。 ずっと、そう思ってきましたが、逆に、この人はと鵜呑みにして、そのまま理解したいと思ってしまう人と出会うこともあるかもしれません。 宗教的な出会いや、社会的な出会いや、ほかの人から見ると、ちょっとおかしいとか、危ない、そんなふうに見える出会いかもしれませんが、高校生を過ぎたころに、そういうふうに出会ってしまった場合は、とにかく騙されてしまうのも、一つの出会いといえるかもしれません。 大学生の頃、その人の本と出合って、以来、鵜呑みにしてでも、その人のいうことを受け入れたい、わかりたいというふうに思い続けた人の一人が、ぼくにとって鶴見俊輔という人でした。 その鶴見の『詩と自由』という新刊を読みました。思潮社が「詩の森文庫」というシリーズで出している一冊です。そこで、以前に発表された記事ですが、次のような文章に出会いました。ぼくが鶴見俊輔を信じている理由の一つがここにあります。しようがないので、全文無断転載しようと思います。直接読んでください。 宮柊ニのこと A「人のものをぬすむのは、よくないことだ」 B「おまえも、ぬすんだことがあるじゃないか」 A「・・・・」 Bの発言は、C・L・スティーヴンスンの『倫理と言語』では、「弱め」、という型にあたり、Aの倫理的主張の反証をあげたことににはならない。しかし、Aの主張の気勢をそぐ役割は、果たしている。 気勢をそがれた倫理の主張は、どうなるか。どのように主張をつづけることができるか。これは倫理にとって、また倫理学にとって大切な問題だ。 歌人宮柊ニがなくなって、追悼の記事が、十二月十三日付「朝日新聞」の「天声人語」に出ていた。 一兵士として中国大陸にいた時の歌。 ひきよせて寄り添うごとく刺ししかば声もたてなくくずをれて臥す 二十歳ほどの中国女性が密偵としてひきたてられてきて、「私は中共軍の兵士です」とだけ言って、みずから死をえらんだ。「その短い言葉は詩のような美しさに漲ってゐた」という回想もあるという。 三十一年前から関節リューマチにかかり,脳血栓でたおれた。しかし、歌をえらぶ仕事(宮氏は朝日新聞の投稿短歌欄「朝日歌壇」の選者のひとりだった)をつづけた。一日がかりで五十首えらんだ、それを夫人が書きうつし、その中から十首えらぶ。もとの五十首は大切に保存していたという。晩年の宮氏の歌に次のものがある。 中国に兵なりし日の五ヶ年をしみじみと思う戦争は悪だ 享年七十四歳だった。 「婦人之友」新年号をみていると、最後の歌のひとつだろう、次の一首があった。 白樺も桜もすべて落葉して時移りつつ目の前に立つ はじめにかかげたスティーヴンスンの問題は、『倫理と言語』でその定式に出会う前から、私にとって問題だった。私だけでなく、戦争にとらえられた多くの人たちの問題だっただろう。 宮柊ニのような運命に私が出会わずに終ったのは偶然である。戦後になって私の達した解答は、自分が血刀さげ、自分の手が血でよごれていようと,その手をはっきりと前にひろげて、「自分は人を殺した。しかし戦争は悪い」と言い得る人になろうということだった。 私は短歌の世界に暗い。敗戦後の四十一年、どれほどの短歌を読んできたのか、こころもとない。たまたま「天声人語」による宮柊ニの作歌歴の要約を読んで、戦争中に自分のかかえていた問題を、この人は抱き、その問題を戦後のこの長きにわたってすてることなく抱きつづけたことを知った。 (「京都新聞」一九八六年十二月二十日) この記事に関連していえば、鶴見俊輔自身はフェミニズムの社会学者上野千鶴子、現代史学の小熊英二との対談集『戦争が遺したもの』(新曜社)の中で戦中に軍属として「従軍慰安婦」強制の現実とかかわりがあったことを告白しています。 ぼくは学生時代に鶴見の著書と出会いました。実は記号論理学の哲学者ですが、マンガから社会思想に至るさまざまな著書があります。それらは、「ぼく自身が考えたこと」を疑う時の指標でした。ぼくにはまだ、「彼の考えていること」を疑う力はありません。何とか理解したいと思うだけです。 歌人宮柊ニ。哲学者鶴見俊輔。歌人は、復員から40年、命耐えるその直前まで、老哲学者は戦争から50年、今もなお、そこで抱え込んでしまった「お前は生きながらえていいのか」という「問題」と苦闘していると思いませんか。 この人が言うこと、言ったことは誰かに伝えよう、ぼくは、今、そう思っています。(S)追記2019/09/18 若い人たちに、自分が思うことを、直接語りかけたり、プリントに刷って配ったり、そういうことが思うままに出来ていたあの頃は楽しかったと、最近よく思います。 ブログとかに書き込みながら、「いったい誰に向かってこんなことを言っているのか」という、疑いというのか、自己憐憫というのか、そういう気分が沸き上がってくるときがあります。それでも、書くことが楽しいと思えるようになりたいと思っています。追記2022・06・21 ゴジラブログとか、面白がって名前を付けて、書き始めて5年が過ぎました。上の追記にあるように「いったい誰に向けて、こんな浅はかな感想や思い付きを書いているのだろう?」という自問が、最近、頻繁に起こって、ワープロを打つ手が止まることがよくあります。経験したことのなかった流行病の蔓延があったり、海の向こうで戦争が始まったり、感じたり思いついたりすることの刺激やきっかけには事欠かない生活なのですが、何せ、毎日に生活の積極的なリアリティが、なんというか、遠ざかっていくような頼りなさにため息をつく毎日です。 たとえ、このブログのような、場所であっても、「書くことの楽しさ」を求めるなら、書き続けるよりほかに方法はありません。実際には、自分が想像しているより、ずっとたくさんの方が読んでくださっていることに謙虚に向き合い、元気を出していこうと思っている今日この頃です(笑)。今後ともご愛顧よろしくお願いします。にほんブログ村ボタン押してね!

2019.09.22

コメント(0)

-

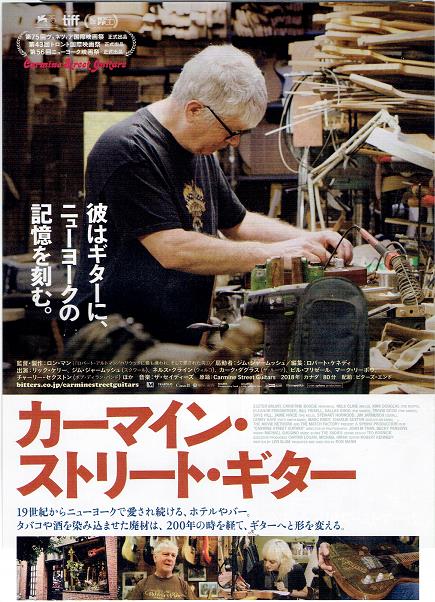

ロン・マン「カーマイン・ストリート・ギター」シネ・リーブル神戸no31

ロン・マン「カーマイン・ストリート・ギター」シネリーブル神戸 ニューヨークにグリニッジ・ヴィレッジという町があるということくらいは、ぼくでも知っています。 その町にカーマイン・ストリートという小さな通りがあって、そこで「カーマイン・ストリート・ギター」というギター屋さんをやっているリック・ケリーという親父がいるんです。(お店の名前が、こうだったか?ちょっと怪しい) その親父が、フェンダーっていうギター・メイカーの創始者が開発した「テレキャスター」とか「ストラトキャスター」っていうエレキギターがありますね。「ジミ・ヘンのギター」っていうとお分かりでしょうか。あのタイプのギターを、取り壊される街の古材を使って、手作りして売っているわけなんです。その生活の一週間がドキュメントされてるという、それだけの映画です。 その親父さんが一緒に暮らしているのは母親のドロシーと、助手というか弟子というかのシンディの二人です。ドロシーはキャノンの古めかしい電卓を叩いたり、商品のほこりを払ったり、編み物したりしながら店を手伝っているんですが、90歳は越えているようです。 店の壁に飾られている、おそらく有名なギタリストの写真の入った額縁が、何度直しても、どうしても傾いてしまうことにちょっとイラッとしている毎日を過ごしています。 助手のシンディは、いかにも、今風のオネーちゃんという風情で、アイシャドーのラインがくっきり映るような、ド・アップで登場して、服装とかもド派手なイメージで、とてもギター工房で働いているようには見えないのですが、これが結構泣かせる存在で、リックも気に入っているようです。 ネット系に全く無関心で、どっちかというと好きではなさそうなリックなのですが、シンディは彼の作ったギターの画像をハッシュタグとかつけて宣伝して、「イイネ」が幾つついたとか、喜んでリックに報告したりしています。まあ、そのあたりは、実に、デキル!今風なわけです。 彼女が、作業服に着替えるわけでもなく、ど派手な格好のまま、焼き鏝でギターに装飾画を描いていたりするのを、リックが覗き込んでいたりもするシーンが、案外、この映画の肝だったようです。眼差しがいいんです、この男の。 このお店の一週間ですが、毎日、超大物のミュージシャンがやってきます。彼らはリックのギターを弾きながら、おしゃべりします。 おしゃべりの中で、リックは、ニューヨークのいろんな所から、火事場の教会とか、取り壊される娼館とか、禁酒法時代を生き延びた酒場とか、1850年代の廃材を集めて来てギターのボディを作っていることを語ったりします。 脚本として、作られたシーンだろうなとは思うのですが、たとえば、中指が動かなくなるという障害を抱えたギタリストが、リックにすすめられたギターを手にした瞬間の目の輝きは、どうも、作り事とは思えないのです。 ある日、映画監督のジャームッシュが、ギターを抱えてやってきたのには驚きました。ぼくでも名前を知っている人です。この映画の監督ロン・マンにこの店を紹介したのは彼だそうですが、持ってきたギターの弦の張替えをしてもらっているのには笑いました。 小さな店の椅子に座って、ギターを弾くミュージシャンの語り、それに相槌を打ちながら聞いているリックの眼差し。 まあ、それにしても、この親父も、それを撮った監督も、ただ者ではありませんね。 監督・製作 ロン・マン 製作総指揮 カーター・ローガン マイケル・ハーシュ 脚本 レン・ブラム 撮影 ジョン・M・トラン ベッキー・パーソンズ 編集 ロバート・ケネディ 音楽 ザ・セイディース キャストリック・ケリー シンディ・ヒュレッジ ドロシー・ケリー エスター・バリント クリスティン・ブジー ネルス・クライン カーク・ダグラス エレノア・フリードバーガー ビル・フリゼール ダラス・グッド トラビス・グッド デイブ・ヒル ジェイミー・ヒンス スチュアート・ハウッド ジム・ジャームッシュ レニー・ケイ マーク・リーボウ チャーリー・セクストン2018年 80分 カナダ原題「Carmine Street Guitars」2019・09・21・シネリーブル神戸no31(画像は映画館でもらたったチラシの写真です)ボタン押してね!

2019.09.21

コメント(0)

-

週刊 読書案内 高山宏「夢十夜を十夜で」(羽鳥文庫)・近藤ようこ「夢十夜」(岩波文庫)

高山宏「夢十夜を十夜で」(羽鳥文庫) 由良君美という伝説的英文学者を以前、紹介しましたが、その時に出てきたお弟子さんで、その時話題にしたのは四方田犬彦という、まあ、映画評論家と、もう一人が高山宏という人でした。で、今回は、その高山宏のご案内です。 もともと、イギリス文学ですか、マニエリスムに対する造詣の深さが圧倒的な研究者ですね。グスタフ・ホッケとか、名前を出しても、普通の人にはよくわからないかもしれません。「アリス狩り」という有名な評論シリーズで、ぼくのような素人の門外漢でも、名前を知った人です。 最近の仕事は羽鳥書店という本屋さんから「新人文感覚Ⅰ 風神の袋」・「新人文感覚 II 雷神の撥」が出ていて、本の名前だけで「ほしい!」となるのですが、もちろん、装丁もかっこいい、しかし、1冊14000円となると、ちょっとビビってしまいます。0の数をお間違いにならないようにね(笑)。 同じ羽鳥書店の「はとり文庫」というシリーズに、その二冊の副読本と銘うった「夢十夜を十夜で」という、しゃれた本があります。0の数が一つ少ないということで、今日のご案内はこっちです。 不思議の国のアリスの達人高山宏が、漱石、それも「夢十夜」を?いや、彼なら「夢十夜」こそを、かもしれませんね。 漱石の作品の読解や、評論は、腐るほどあります。別に、書物は腐らないけど、中は腐っているといいたいようなのもあるかもしれません。 この本は高山宏が大学の授業で漱石を取り上げた実況中継です。さすがですね、生きがよくてピチピチしていました。 アジアからの留学生をどう「獲得」するかが二十一世紀初頭、日本の各大学の「生き残り」条件の一つと言って世上かまびすしい。試行錯誤がしばらく楽しくも居心地悪い過渡期の「国際系」に、このところ自分が唱え始めている「新人文学」がいきなり巻き込まれた形である。 面白いじゃないか。日本文学に一定以上の知識もなく、したがって、一定以上の偏見もない、見るところ限りなくまっさらに近い二十男女にいっそ「ブンガク」とは何か、徒手空拳(のふり)、是々非々で教え、議論してみよう。いろんな領域をそれぞれ極めたと言われて閉塞気味の自分にも、なにやらん愁眉のひらかれぬでもない気もする。 読者に向けた開講の辞です。自負と自信を感じますが、ここから、さすが高山宏ともいうべき展開が始まります。 いきなりその場で当てられたにもかかわらず、巧いバトン・リレーのようによどみなく音読する。よしよしその調子。つい書き写す気になってくれた諸君はいるかねと尋うと、残念これはいない。別に提出しろとは言わないが、次回からは書き写してみること、と改めて指示を出した。 「はなびら」を花弁でなく瓣と書く。二つの部分の間に「瓜」が入っているだろう、「実」として入っている「瓜」だろう、「うりざね」なんだよ。この書字の遊びによって、死ぬ前の女の「瓜実顔」と女死後に化身した花の「瓣」が同じものと知れてこないだろうか。 紙の上にひろがる活字、というか文字と文字のつくる意味の世界も一方にあり得て、これはこれで面白い。 自分で書いてみると分かるかもしれない。ただの偶然、ひょっとしたら遊びと感じられるかもしれないが、表向き言葉の各種の遊びを体系的、強迫観念のように生み出す文学をこの四半世紀、マニエリスムの文学と呼んできた。 「百年待つというというのもこの場合にはほどよい気がする。十年では現実味があって合わないし、千年では百合と相性が悪い」とか「百合の百と百年待っていてくださいがかけられていて、実際には百年も待っていなかったのではないか」という答えを紹介して、百年というのは現実に無理とする他の何人かの懐疑派の疑問に答えることをもって九十分の白熱授業は始まった。 「百」年待って「合」うから「百合」なんだねと。 何だ言葉遊びじゃないか、それってという感じが何人かの顔にありありだったが、実はそれこそがかの神経医学のパイオニア、ジークムント・フロイトのいわゆる「機知語」であり、二十世紀初頭のそのフロイトの「機知語」「始原語」「言い間違い」の論に絶妙によみがえった十六世紀マニエリスム(と、十八世紀末の「蘇るマニエリスム」)たるロマン主義が得意とした、見掛け上限りなく遊戯的な「文学」という表現行為の正体なのだ。 これが「夢十夜」の第一夜、第一講のさわり。老婆心ながら、付け加えると、漱石がイギリスで出会ったのは、講義中の十八世紀イギリスロマン主義です。 ぼくが、高山宏に惹かれる理由はお分かりいただけるでしょうか。彼の博学と、ユーモアあふれる授業で素人大学生が「比較文学」の扉を開ける様子がまざまざと伝わってくるじゃないですか。そこが、何ともいえません。 面白いでは言い尽くせない。新人文科学の広さと奥の深さにはため息が出ますね。この一冊読み終えると、もう一度、高校生相手に漱石を語りたくなってしまいます。 ボクなら、と、浅学菲才も顧みず、これも持ち出してみると思いついたのが、近藤ようこのマンガ「夢十夜」(岩波書店)です。もちろんこのマンガは、ヤサイクンのマンガ便の断捨離ものではありません。 近藤ようこは「うる星やつら」の高橋留美子と高校の同級生で、同じ漫研出身だそうです。独特の作品解釈をなにげなく怪しい線で描くマンガ世界。小説とは違うマンガ小説、遊技的再解釈になっているところが、じつに魅力的な人なのです。 高山宏といい、近藤ようこといい、抜群の才能というものは、この世にはあるものなのだと、つくづく思う、今日この頃です。(S)ボタン押してね!にほんブログ村新訳 不思議の国のアリス 鏡の国のアリス [ ルイス・キャロル ]水鏡綺譚 (ちくま文庫) [ 近藤ようこ ]

2019.09.21

コメント(0)

-

徘徊 2019年 法隆寺(その7)「 帰り道 奈良から神戸 」

「JR奈良駅」 2019年 法隆寺徘徊 その7 中宮寺から引き返して、法隆寺の「東の伽藍」を通り抜けて境内の外に出ました。 法隆寺の外の土塀沿いに歩いているとマンホールがありました。観光用もというよりも、町の名前でしょうか。「いかるが」なんですね。マンホールで町の名前を確認するのもなんですが、観光マンホール、面白いですね。 ヨタヨタ、うんうん、九月の初旬とはいえ炎天下、暑いのなんのって、ようやく「法隆寺前」のバス停にたどり着きました。時刻表を見てみると「春日大社行」が出るところ。一時間に一本のバスらしいです。ラッキー!でした。 出発してみると、聞いたことのあるいろんなお寺のバス停があって、大和郡山市を通過して・・・、知らないところを走るバスに大興奮!でした。 奈良は、お寺だけじゃありません。驚いたことにお城もありました。バスの車窓からの「大和郡山城」です。 「パチリ!」 そこから「薬師寺駐車場」、「唐招提寺前」、降りてしまいそうな誘惑とたたかいながら「JR奈良駅前」到着。近鉄電車で来たことはありますが、JRの奈良駅は初めてです。 ほんとに、初めてのところが沢山あります。 大きな石灯篭に横に、こんな石碑がありました。平城宮だったんですね。歩けば「東大寺」の「大仏」さんも、興福寺もすぐそこなんです。時間もそんなに遅いわけではありません。「イヤ、まあ、今日は、これくらいで。行ったら、どうも、ただではすまんやろ。博物館とかもあったはずやしなあ。それにしても、この熱気はなんやねん。奈良は暑いなあ。」 弱気というか、なんというか。でも、奈良駅前の気温は確実に40度近かったと思います。確実という根拠は何もありませんが、スゴイ気温でした。体で分かりました。 ここから京都の方に向かって行って、木津で乗り換え。そこから学園都市線で神戸まで直通です。 な、なんと、木津で神戸方面、いや大阪、京橋方面か?40分以上の待ち合わせ。「やれやれ・・・」と駅の前に出てみると、閑散とした田舎の住宅地駅でした。やっと見つけたコンビニでお土産の「クリームパン」を買いました。 折角やから、奈良の駅前ででも買えばいいのにと、さすがのぼくでもわかりますが、忘れたものはしようがありません。こうやって、観光地を徘徊しても、お土産意識はゼロですね。まあ、そういう性分なのですが。 自宅に、無事、帰り着くと、なんとピーチ姫が帰ってきていました。「京都は暑いよおー。耐えられへんから帰って来たよおー。」「奈良も暑かったで。法隆寺はよかったけど。」「好き好んでいくからやん。奈良、京都は暑いねん。今頃は。」「うーん、まあ、そうやけど。」「このお土産、なんで、わざわざヤマザキパンなん?」「奈良には、ヤマザキパンしか売ってないねん。」「奈良の人も、たいへんやなあ。」というわけで、「法隆寺徘徊」、無事終了しました。また行ったろ!追記2019・11・13奈良、法隆寺あたりへの徘徊にお付き合いくださいましてありがとうございます。ところで、四国の丸亀あたりはいかがでしょう?徘徊「丸亀城あたり」は←こちらをクリックしてください。ボタン押してね!

2019.09.20

コメント(0)

-

徘徊日記 2019年 法隆寺(その6)「 これが聖徳太子のお堂? 」

東の伽藍「夢殿」徘徊日記 2019年 法隆寺徘徊 その6 西の伽藍の東門を出たところから、東を見ると「夢殿」の屋根が見えます。ここは、いったん、法隆寺の境内から出たようで、先ほどとは違う色の土塀が続いています。その向こうを近所の人の生活道路が横切っています。 さすがに落書きはありませんが、何百年のという時が経っているのでしょうね。薄汚れた感じが、何ともいえない味わいです。塀の中はお寺のようです。左の奥が東の伽藍。その中に見えているのが夢殿の屋根です。上の写真ですね。 少し歩いて門を入るとありました。 「夢殿」です。傾いて見えるのは、やはり撮り手のせいですね。中には仏像がありましたが、それがなんという、どんな仏像だったのかは忘れてしまいました。聖徳太子さんの像もあったような? 外回り、ぐるりの回廊は上にあがって歩くことができます。八角形なんですよね。 屋根の上の、あの飾りは、下の玉のようなものが「宝珠」、上のイガイガが「水煙」というそうですね。千年前はキラキラ輝いていたんでしょうか? ここでようやく、鬼瓦を撮ることを思いつきました。もう一度「金堂」とかに戻るのは今日はやめます。しかし、なかなか面白い顔をしています。 東の伽藍を、道なりに東に抜けると中宮寺でした。 庭木の風情が少し違いますね。中にはお堂があって、如意輪観音菩薩。いわゆる半跏思惟像があるはずです。 写真はもちろん撮れませんね。というわけで、こちらをご覧ください。パンフレットの写真です。 ここも、参詣の人が少なくてラッキーでした。お出会いするのは二度目です。前に座り込んで一人で御対面できました。しばらく座らせていただいて、ボンヤリさせていただきました。出来れば、静かにしておいてほしかったのですが、途中、ぼく一人のための解説テープが流れ始めてしまいましたが、断るわけにもいかず・・・。 お堂は現代の建物ですが、まわりをお濠のような池が囲んでいます。 亀ですね。亀は万年の亀です。大阪にも亀が沢山いるお寺があったように思いますが、ここの亀は元気にゴソゴソしていました。沢山いましたよ。 本堂の遠景です。カメラがいいと写ったはずなんですが、国宝の本尊さん、半跏思惟像ですが、写っていませんね。今度は、シッカリ狙って写してやろうと思います。 この中宮寺は尼寺なんですが、なんか、結構オープンなお寺でした。 さあ、帰り道ですね。法隆寺徘徊(その7)でどうぞ。にほんブログ村ボタン押してね!

2019.09.20

コメント(1)

-

エリザベス・チャイ・バサルヘリィ「フリーソロ」シネ・リーブル神戸no30

エリザベス・チャイ・バサルヘリィ ジミー・チン「フリーソロ」 久しぶりのシネ・リーブルでした。映画料金が値上げされていました。消費税がらみなんでしょうか。なんだか、さみしいですね。 映画は「フリーソロ」。アレックス・オノルドという、ロープなし、装具なしで登る「フリーソロ」という登山の仕方があるようですが、その登山家のチャレンジを記録したドキュメンタリーでした。 切り立った断崖を、上方から覗き込むように映し出す、とてつもなく美しいのですが、しかし、見ているだけで腰が抜けてしまいそうな映像で、映画が始まりました。その映像の中に、人がいたのかどうか、覚えていません。 アメリカのカリフォルニア州にヨセミテ国立公園という世界遺産にも登録されているらしい自然公園があるそうです。そこにエル・キャピタンという花崗岩の岩壁があります。麓から頂上まで3300フィート、約1000メートル。ロック・クライミングの名所なんだそうです。映像として上からも下からも繰り返し映し出された岩の塊は、素人目には、どうしてそんなところを登りたがるのか理解できないような、垂直の絶壁です。 1000メートルの壁ですよ! アレックス・オノルドという人は、そこを素手で登ろうというのです。その男を、おそらく、二年間以上にわたって追いかけたドキュメンタリーでした。 生い立ち、人柄、友人関係、恋人とのやり取り。映画を撮ろうとしているスタッフとの関係。かなり密着したカメラワークで、一人のまともな人間の「素顔」と、彼がやりたがっているクライミングの危うさを率直に撮ろうとしている映画だと思いました。 もう一つの狙いは、「高さ」というのでしょうか、「超越」というべきでしょうか、比較を絶したものと言えばいいのでしょうか。そういうものを映し出そうとしていたと思います。そして、それは、二つとも、ものの見事に成功した映画になっていると思いました。 小学生のような感想ですが、アレックスが、とても好いヤツで、無事登れてほんとうによかったと思いました。人柄なんて関係ないだろうとおっしゃるかもしれませんね。でも、好いヤツなんです。単なる命知らずの蜘蛛男ではないのです。「ほんとうに泣いてしまいそうなんだ。でも、今日は山が怖くないと感じたんだ。」 登頂をはたして、そういいながら、絶壁の先端に立って下を見下ろしている彼に向かって「頼むから、そういう所に立つのはやめて!」 絶叫しそうでした(笑)。 映画が終わって、久しぶりに、しばらく立ちあがれないような感じで、座り込んでしまいました。ぼくも、さほど好きではありませんが、高いところの嫌いな人にはお薦めできません。シネ・リーブルを出て、いつものように歩きました。「あれを三時間で登る人がいるんだから、こんな平坦な道、新長田くらいまで、どうってことないね。」 一人ごちながら、調子に乗って新長田まで歩きました。 自宅に帰って、興奮さめやらぬまま、チッチキ夫人に予告編の映像を見せました。「これ見たの?信じられへん。 後ろの下も絶壁やん。何考えてんの!ㇵヨ切って。絶対行かへん、イラン、イランそんなもん。」 マジギレされてしまいました(笑)。高いところがお嫌いな方は、おやめになったほうがいいのかもしれませんね(笑) まあ、見終えて余裕を持ってからいうのですが、映像というのは現実とは違いますね。怖いと思いながら、最後まで見続けることが可能なんです。まあ、そうはいいながら、やっぱりアレックスには拍手!ですね。 監督 エリザベス・チャイ・バサルヘリィElizabeth Chai Vasarhelyi ジミー・チンJimmy Chin 製作 エリザベス・チャイ・バサルヘリィ ジミー・チン エバン・ヘイズ シャノン・ディル 製作総指揮 ウォルター・パークス ローリー・マクドナルド ティム・ポストレ マット・レナー 撮影 ジミー・チン クレア・ポプキン マイキー・シェイファー 編集 ボブ・アイゼンハルト 音楽 マルコ・ベルトラミ 主題歌 ティム・マッグロウ キャスト アレックス・オノルド トミー・コールドウェル ジミー・チン サンニ・マッカンドレス 2018年100分アメリカ 原題「Free Solo」 (記事中の画像はシネ・リーブルでいただいたチラシの写真です) 2019・09・17・シネリーブル神戸no30ボタン押してね!にほんブログ村

2019.09.20

コメント(0)

-

徘徊 2019年 法隆寺(その5) 「風鐸〔ふうたく〕のすがたしづかなれば」

「風鐸〔ふうたく〕のすがたしづかなれば」 2019年 法隆寺徘徊 その5 境内にある休憩所で一服しています。見上げれば金堂の廂(ひさし)に何かぶら下がっています。風鐸ですね。廂々に 風鐸のすがたしづかなれば ひとりなる わが身の影をあゆまする甃のうへ 三好達治の詩「甃のうへ」の一節ですね。この詩の季節は春なので全部は引用しませんが、ムードはこんな感じ。風鐸は、まあ、いわば風鈴、鈴でしょうか。石畳を撮り忘れたのがザンネン! ここからこんなシーンも見えますね。「九輪」というそうです。「空輪」とか「相輪」ともいいますね。五重塔の空に突き出した先端。なんか、いい眺めですね。 五重塔というのは釈迦の舎利、遺骨が納められている舎利塔なわけで、考えてみれば、お墓の石塔の王様みたいなもんですね(ちがうかな?)。地・水・火・風・空の重なりから宇宙に突き出ているのが九輪だそうです。とか何とか、ボンヤリしている目の前に花が咲いていました。 百日紅です。この夏は東京でも信州でも、四国でもこの花を見ました。住んでいる団地の部屋の前にも咲いていました。これは、法隆寺の百日紅です。この花が終わると秋ですね。 さて、次は夢殿ですが、どっちかな。 長い土塀が続いていて、ずっと向うが西門です。あっちから歩いてきました。それにしても、この土塀の感じがいいですね。右側を見ると、何でしょうこれは。 「東室(ひがしむろ)」、「妻室」と看板があります。僧房らしいですが、「妻室」とは何でしょう。女性もいたんでしょうか?別の意味があるのですかね? しばらく歩くと東門にたどり着きます。 東門を出て境内を振り返っています。人が見える方から歩いてきました。今気づきましたが、向こうから、ずっと、石畳を歩いていたんですね。 振り返って、東を向くと、さあ、そこが東の伽藍、夢殿です。 夢殿から中宮寺は「法隆寺徘徊(その6)」でどうぞ。にほんブログ村ボタン押してね!

2019.09.19

コメント(0)

-

徘徊 2019年 法隆寺(その4)「柿食えば・・・鳴るのはこの鐘か?」

法隆寺 西の伽藍 大講堂 2019年 法隆寺徘徊 その4 五重塔と金堂の奥、たぶん、北になるのでしょう。大講堂が見えます。中には薬師如来さんとか、大勢いてはりましたが、こっちから西の伽藍を見ればこんな感じですね。 左が金堂、右が五重塔です。大きな灯篭がありますね。夜になって、この灯篭に灯が入る様子で、この伽藍を思い浮かべると、それはそれで、壮観ですね。ちょっと見てみたいですね、昔のまんまの光で見れば、1000年が浮かび上がるんじゃないでしょうか。 向う側に西の回廊が見えています。柱をよく見てください。あんまり見えませんね、近くで撮るのを忘れたんです、写真。東の回廊はこんな感じ。 大講堂から東に出てきたところの回廊の柱です。中学校の教科書で習いましたね、「エンタシス」ですね。ちょっと見には、どこがそうなのかぼくにはわかりませんでしたが、ああ、「エンタシス」というのは、ギリシャの神殿の柱とおんなじ「中ぶくれ」のことです、柱の。向うの柱は石ですが、こっちの柱は木製ですけどね。 鐘撞き堂ですね、中に梵鐘が下がっていますね。だから、まあ、鐘楼というべきなんでしょうが。でも、これをみると、これは、もう、あれですね、誰も知ってるあれ。 「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」 子規 「ここらで柿を食うと鳴るんですね、あの鐘が、きっと。」 「そんなわけないか?!」 ところで、この写真傾いていますね。たぶん、同居人もそういうのですが、写真の撮り手が傾いているのだとは思うのですが、まさか、鐘撞き堂が傾いているわけではありませんよね。その上、子規の句碑も、そこの池之端にあったらしいんですが、気付きませんでしたが、振り向いてもう一度五重塔をパチリでした。 最初の写真と、ちょうどマ反対の方角からとりました。青空がいいですね。浮かんでいるのは秋の雲ですかね。写真の腕を磨きたくなる被写体ですね。まあ、afのデジカメ男のぼくには無理ですがね。 ここらでちょっと休憩。喫煙所がありましたよ。続きは「法隆寺徘徊(その5)」でどうぞ。にほんブログ村ボタン押してね!

2019.09.19

コメント(0)

-

週刊 読書案内 いとうせいこう・奥泉光「漱石漫談」(河出書房新社)

いとうせいこう・奥泉光「漱石漫談」(河出書房新社)掘り出し物でした。だいたい書名がふざけてるんじゃありませんか。最近、こういうお気楽な題名で、軽く紹介、皆さんご購入!という本が多いですね。付き合いきれないので知らん顔してきましたが、「いとうせいこう」の名前に惹かれて、市民図書館の棚から引っ張り出しました。ちなみに「奥泉光」という名前には、「めんどくさいヤツ」という偏見のベールがかかっていて、むしろ手は引っ込む傾向にあるのですが、今回は「いとうせいこう」の勝ち。 その場で、ページをめくってみると最初の話題が「こころ」。この章の表紙がこんな感じです。「遺書が長いヤツってダサイよね‼」 はまりました! 本書の構成は、いとうせいこうと奥泉光という二人の作家が、東京あたりでやっているらしい、文芸漫談のライヴショーの書籍化らしくて、すでに「小説の聖典(バイブル)」とか「世界文学は面白い」などの姉妹編があるようです。なんか、「小説の聖典」は読んだ記憶がかすかにありますが、怪しいですね。さて、とりあえず、「漫談こころ」から紹介しましょう。奥泉:結局、先生は最悪の仕方で死んじゃう。なぜ死んだかも教えず、奥さんを遺して勝手に死ぬ。いとう:奥さん、かわいそう。ほんと先生の「エゴ」!奥泉:なぜそこまでエゴイスティックな場所まで彼は赴かざるを得なかったのか。これと比べると、「暗夜行路」の時任謙作の孤独なんて、ごく軽いものですよ。いとう:志賀直哉ね。飲んだり食ったり、芸者と遊んだりして、たまにじーと考えるだけですから(笑)胃から血が出るほど悩んでいる感じはしない。奥泉:ですね。 こんな感じで、ここは、もちろん、笑うところ。「いとうせいこう」のツッコミ加減が、ちょうどいい加減なんです。知識のフォローもしている。 さて「漫談こころ」の山場はここらあたりですね。奥泉:(先生は)自分が田舎に帰省すれば、Kとお嬢さんが二人っきりになってしまう。それは耐えられない。そこで、Kをry行に連れ出すことにします。房州の方へ。いとう:また海!冒頭の先生と「私」が出会うシーンの繰り返しといってもいい。奥泉:Kが海を見たがって、こうなるんですね。ここでまた変なところがあるので、ちょっと読みますね。《私は自分のそばにこうしてじっと座っているものが、Kでなくって、御嬢さんだったらさぞ愉快だろうと思う事が能くありました。それだけならまだ可いのですが、時にはKの方でも私と同じような希望を抱いて岩の上に座っているのではないかしらと忽然疑い出すのです》いとう:まずいまずい。来てるよ、青春ノイローゼが。相手の心の中を忖度しすぎちゃう。奥泉:《ある時私は突然彼の襟首を後ろからぐいと攫みました。こうして海の中にへ突き落したらどうするといって、Kに聞きました》いとう:先生、嫉妬とか殺意とか。次々と衝動が激しすぎます。しかも、Kも《丁度好い、遣ってくれ》と応答してる。この二人、なんなの(笑)?ちょっと働いてみるとかしてょしいよ。奥泉:とにかく先生はKの心を知りたい。だけどKは鈍い人なんですよ。―略―二十九章のあたまにこうありますよ。《私は思い切って自分のことをKに打ち明けようとしました》この一行だけ読むと、もうわけがわからないよ。いとう:いよいよKに、お前が好きだと告白するみたい。(笑) おわかりですね。ここで話題になっているシーンは、教科書なんかに取られている場面の前にあります。だから、高校の教科書でしか「こころ」を読んだことがない方はご存じないのですが、あの夏、先生とKが房州(千葉県ですね)の海へ出かけた時のやり取りなのです。 先生とKの関係が、下宿暮らしだけの描写で読み取れる「友情」とは少し違うと思いませんか。いとうさんと奥泉さんは「ボーイズ・ラブ」の可能性にも触れながらこんなふうにまとめます。いとう:奥泉さんの指摘してくれたところを読むと、ようやくこの小説が「こころ」というタイトルである意味が分かります。行き場のない心のことを言っているんですね。奥泉:心の空回り。 心の中でコミュニケーションの絶対的不可能性の中に浸りながら、一方の心で、身近な他者を支配したい欲望とでもいうのでしょうか、そういう「不可解なもの」が描かれているのですね。 ご存知のように、この後「先生」はKを出し抜いてお嬢さんを手に入れます。ほかの批評家も書いている説ですが、そこには「Kをとられないために、自分がお嬢さんを手に入れる」という、両方ほしいという願望があったのではないかということが、奥泉光から指摘されると、いとうせいこうがこう続けます。いとう:Kとお嬢さんとの三角関係の構造は簡単ではないです。先生には、両方の項を押さえておきたいという欲望がある。奥泉:そうした潜在的な無意識の策謀は、確かにありますよね。いとう:書生である「私」との関係もそう。「私」は先生の死後、妻と結婚するという読みも、しばしば批評家の間で語られますが、先生は奥さんと「私」の両方をしはいしているといえる。奥泉:なるほど。つまり「不可思議な恐ろしい力」を「倒錯した生のエネルギー」と呼んでもいいし、そこに限定せず、彼のどうしようもなく「不可解な欲動」のはたらきと呼んでもいい。 この後、先生の自殺をめぐって語り合われる内容捨てておけませね。「明治精神」というありがちな解釈に対して、「近代社会」がもたらした孤独を指摘するあたりも、なかなかスルドイ。 ライブショーで笑いを取って遊んでいるというような内容ではありませんね。興味はあるけど、まだ読んでいないなあという人から、漱石は一応読んでいますという、まあ、高等学校の先生のような人まで、飽きさせないし、話もうまい。前編問答ですか読みやすい。偶然の出会いですが、掘り出し物でした。おすすめですね。(S)にほんブログ村にほんブログ村ボタン押してね!

2019.09.19

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 長田悠幸・町田一八「シオリエクスペリエンス13」(BGCOMICS)

長田悠幸・町田一八「シオリエクスペリエンス13」(BGCOMICS)「シオリエクスペリエンス」の13巻が2019年の8月の末に出たようですね。ヤサイクン「マンガ便」で、昨日、届きました。 高校教員「シオリ」さん率いるバンド・メンバー、一人一人の物語、まあ、キャラクター紹介を12巻までで描きおえて、いよいよ「学校」から「街」へデビュー。人気バンドの前座を争うコンペティションのための初ライヴというのが今回のメインストーリー。 ちなみに、初めての人に紹介すると、ドラムス(台場初範、元野球部)、キーボード(川崎忍、オカルティスト)、ベース(プリンスこと八王子茂)、ホーンが(トランペットの光岡音々・サックスの井鈴茜)二人でボーカル(目黒五月)。シオリさん(本田紫織、気弱な英語の先生)がジミー・ヘンドリックス降臨のリード・ギターという7人バンド。女五人に男が二人。バンドの名前が「シオリエクスペリエンス」というわけ。 さて、初ライヴ。その結果は?それは読んでのお楽しみですがちょっとネタバレすると、こんな感じ。 ボーカルの五月ちゃんがこんなふうに空からやってきて、歌い始めますが、一曲目を歌い終わるまで、50ページにわたってセリフなし。これが、なかなかの工夫で、「絵」で読ませようというわけですが、読ませますね。シオリ先生のジミヘンスタイルも描かれていますよ。 さて二曲目はというと。 このページで、何の曲を歌い始めたのか、60歳を越えている人には、たぶん、わかりますね。そうそう、モンキーズです。忌野清志郎でご存知の方も多いかな。若い人にも伝わる曲なのかどうかはわかりませんが、ぼくにはグッ!ときましたね。 それが、会場を巻き込んでこうなると、老人読者は思わず涙ぐんじゃったりするわけですね。「絵」が中心なんですが、曲は勝手にうかぶのですが、徐々に盛り上がっていく展開の描き方は中々やりますね。 曲はザ・モンキーズの名曲「デイドリーム・ビリーバー」でした。 これ以上書いていると、あれこれネタバレばっかりになるので止めますが、7人ものバンドがここからどうなるのか、展開の可能性がいろいろなので楽しみですね。音楽マンガが、音楽をどう描くのか、そこも読みどころかもしれませんね。とりあえず速報でした。(記事中の図像は所持している本の写真です。)2019・09・18追記2020・02・10「シオリエクスペリエンス」(1巻~)・(14巻)の(15巻)感想はここをクリックしてみてください。ボタン押してね!にほんブログ村SHIORI EXPERIENCE 12/長田悠幸/町田一八【合計3000円以上で送料無料】SHIORI EXPERIENCE ジミなわたしとヘンなおじさん 1 ビッグガンガンコミックス / 長田悠幸 【コミック】

2019.09.18

コメント(0)

-

瀬々敬久「菊とギロチン」シネリーブル神戸no32

瀬々敬久「菊とギロチン」シネリーブル神戸 ネットで予約しようとして、老人料金が1500円なので、首をかしげて、やり直しても、やっぱりその値段なので、「ああ、そうか。」と納得しました。長い映画は高いんだ。 当然ですが、この監督さんも初めてのお付き合いで、どうなる事かは全く分からないで見ました。見終わって、闇鍋ってありますよね、何が入っていてもとりあえず食べましょうというやつ。あれに付き合わされた感じでした。 「大正」という時代があって、「シベリア出兵」があって、「関東大震災」があって、「朝鮮人や大杉栄の虐殺」があったころの「日本」と呼ばれる世界に、平成という時代の「日本」の人たちが、どうも、知らんぷりをしたがっているらしい、何かがあった。 監督さんは、その何かを描こうとしていたとぼくは思いました。その感覚にぼくは「異議なし!」 と、叫ぶことに何の躊躇もありません。 「平成」という、この国で、日々感じている違和感だけでなく、たとえば大正アナキズムには思想自体に興味があります。そのうえ、おんな相撲なんて、まあ、そもそも知らなかったことだし、観ながらの興味と共感は「ホー、フムフム、そうか、そうか。」という感じでした。 しかし、映画はダメでしたね。闇鍋に付き合わされている感じから、抜けることが出来ませんでした。 理由は簡単で、ぼくは監督のアジテーションが聞きたくて映画館に行っているのではなくて、映像がつくる世界を観に行っているからです。この映画なかで、なぜだか登場人物が「叫ぶ」んです。なんか、うるさいんですよね。 もちろん、印象に残ったシーンもあります。必死の思いで逃げてきた相手に再び 暴力を振るわれる女性の白い足でした。それは、アジテーションなんてものが無化されるシーンでした。それが、映画ってもんじゃないでしょうか。 話を戻すと、気になったのは、女性だけではありませんが、そこで聞こえてくるセリフの多くが、ぼくの「祖母たち」や「祖父たち」が決して使うことのない、おそらく戦後社会の言葉、現代語だったことです。アジテーションするアナーキストたちの観念用語としては許せますが、当時の前時代的農村社会(これは監督も批判的に描いている)、百姓の暮しから逃げてきたおんな相撲の力士たちが、「おなご」とは言っても「女」と自称したりするとは、ぼくには思えません。「平等」や「自由」なんて言葉は、意味も知らなかったでしょう。それがセリフとして聞こえてくるのはどういうわけなのか、ぼくにはわかりませんでした。 ぼくは、このところ、新しい、といっても50代、40代ですが、監督さんの映画を観はじめているわけですが、失礼を承知で言いますね。作品に、何とも言えない「退廃」を感じることがあります。それは、監督自身の主張の過剰で、直接的な露出です。 あほらしいから書いていませんが、熊谷守一を描いた映画にも感じました。見ててめんどくさくなるんです。まあ、「モリのいる場所」は、最後になって啞然とさせられて、心の中で「馬鹿かこいつは!」と罵倒するというイカリになってしまったのです。山崎努も樹木希林も好きなのにです。困ったもんです(笑)。 丁寧に作るというのは、大事なんじゃないでしょうか。大正時代のロケーションに現代が透けて見えるのは全然気にしないけど、セリフくらいは考証していただきたいということなんじゃないでしょうか。でないと落ち着かないでしょ。 ついでに付け加えると、こういう長尺フィルムにする必然性も、よくわかりませんでしたね。見ないでいうのもなんですが、テレビでやってる、相変わらずの「大河ドラマ」とかの、無駄な長さを思い起こしました。 なんか、ボロカスですね。( ̄∇ ̄;)ハッハッハ。まあ、そんな悪いわけではありません。でも、まあ、人にはススメナイ感じでしたね。監督 瀬々敬久脚本 相澤虎之助 瀬々敬久撮影 鍋島淳裕編集 早野亮音楽 安川午朗ナレーション永瀬正敏キャスト木竜麻生(花菊ともよ)韓英恵(十勝川たまえ)東出昌大(中濱鐵)寛一郎(古田大次郎)2018年 189分 日本 2018・07・30・シネリーブルno32追記2019・09・16「令和」とやら名づけられた世界が始まっています。「大正」という世界に瀬々敬久が見つけて、差し出そうとした忘れられた大切なことが、今やなかったことにされつつあります。そういう時代に、この映画のように差し出し続ける根性と勇気をぼくはバカにしているわけではありません。どちらかというと支持しているのです。ボタン押してね!

2019.09.18

コメント(0)

-

徘徊日記 2019年9月9日 法隆寺(その3)「千年の祈り・千年の苦役」

「千年の祈り・千年の苦役」徘徊日記 2019年9月9日 法隆寺 徘徊 その3 西の回廊から伽藍に入ると、正面にあるのが五重塔です。その東に金堂があります。金堂の中はこんな感じです。写真を撮れました。 これはパンフレットを写真でとった図ですが、有名な釈迦三尊像をはじめ、かなりたくさんの仏像がい安置されてました。 ラッキーなことに、ほかの入場者が誰もいないので、静かで、薄暗い中での御対面でした。外の熱気は遮断されているのか、お堂の中は案外涼しく、一人でボンヤリ覗き込んでいると時がたつのを忘れそうでした。千年を超える時間がここにある。そういう凄みですね。 金堂から出て、五重塔を見上げると千年の間、唸り続けているかの如き小鬼と目が合いました。「わしら、この姿勢で千年やで。イヤ、ホンマ。わかるかなあ、わからんやろ。まあ、わしは手つこてるからええけど、あっち行ってみ、頭でかついどるからなあ。」「背筋がなあ、こう、曲がってしまいそうでな。首は埋まってくるし、いっぺん立ち上がって、伸びがしてみたいんや。それが夢やなあ。」「キツイでえー。もうアカンって、何回思たことか。宿命やな。こんなとこに、この格好で千年や。いや、もっとか?運命ちゅうような甘いもんちゃうで。宿命や宿命!こんなんゆうとったら腹立つから、はよ、あっち行きなはれ。」「こうやって、歯ァ食いしばって、いつからここにおるんかって?もう、忘れたなあ。あんたらが生きたり、死んだり、生きたり、死んだり。何回もしてはる間、ずーっとやな。一ぺん、ゴロっと寝てみたい。」 まあ、そんなことをしゃべっているわけではありませんが、鬼とはいいながら、なんか、人間的な表情をしてますね。それならと金堂を振り返ると、こっちの苦役係は動物でした。 「あんたは獅子かいな?お寺担がなあかん獅子も大変やな。」 「あかんなあ、貌がどっち向いてんのかわかりまへん。ん?あんたは象さんかな。」 「ホンマに、わかりませんね。あんたの正体はなんや?」 その上の階の回廊かな、あそこにおるのは龍でしょうか?上ったり下りたりしてますね。 これは下り龍ですね。 こっちは上り龍。こうやって見ると、龍というのは、やっぱり、蛇の仲間ですね。巻き付き方が、🐍そのものです。これも上ってます。 これは下ってますね。それにしても龍はいい気なもんですねえ。空飛んでるんですかね。それに比べて、獅子や象、五重塔を支えている小鬼なんか、大変ですね。なぜか、そっちと気が合う感じがしますね。 帰ってみると、一人と一匹、写真を撮り忘れたようです。ザンネンですが、またの機会にということで。まだまだ続きます。法隆寺 徘徊その4へどうぞ。にほんブログ村にほんブログ村

2019.09.17

コメント(0)

-

週刊 読書案内 石牟礼道子「苦海浄土」(講談社文庫)

石牟礼道子「苦海浄土」(講談社文庫) 自分の生活する世界の外側や遠くの他者に対して関心を持つ時、自分のことを「こうだ」と思い込んでいた自己認識のあやうやさと出遇うことがある。この年齢になっても職場や近所づきあいで経験的には全く初めてのタイプの人と出会ったりする事は相変わらずあって、やっぱりうろたえる。 ドキドキしながら、一度自分の中にもどってみる。べつにどんな人とでも常に「存在」を賭けて真摯に付き合うことが身上というわけではない。しかし、自分の中にも、ほかの人から見れば、こういう変なタイプがいるのではないか、そんな風に考えると心当たりがある事もある。モチロンいつもという訳ではない。全く予想もつかないような人物もいる。心当たりがあるからといって必ずしも理解できたというわけでもない。かならず仲良く出来る訳でもない。 ただ、まぁそういうふうになってしまう事はありうるよな、というふうに相手に対しての、ちょっとした納得が生まれる程度のことだ。とりあえず嫌いとか好きといわなくてもよい。鶴見俊輔という哲学者が『同情』という言葉を使って考えているコトの入り口くらいかもしれない。 鶴見の言う『同情』というのは英語ではsympathyだろう。パトスが共振=シンクロナイズ=synchronizeすることという意味かなと思う。『共感』を持って他者と出遇うこと。孟子が言う『惻隠の情』というのはこれと近い事かもしれない。 哀れみとか心痛とかだけではなくて、率直な関心。交感作用。わからない人は辞書をどうぞ。ここで、ぼくは人格者になるための心得について言いたいわけではない。鶴見の言う『同情』や孟子の『惻隠の情』を徹底させると結構すごいコトになるということを話題にしたいのだ。 石牟礼道子の『苦海浄土』が文庫新装版で講談社から新しく出たそうだ。これまでにも講談社文庫版で読むことは出来たし、国語の教科書にも取り上げられてきた。 「ほーい、ほい、きょうもまた来たぞい」と魚を呼ぶのである。しんからの漁師というものはよくそんなふうにいうものであったが、天草女の彼女のいいぶりにはひとしお、ほがらかな情がこもっていた。海とゆきは一緒になって舟をあやし、茂平やんは不思議なおさな心になるのである。 いかなる死といえども、ものいわぬ死者、あるいはその死体はすでに没個性的な資料である、と私は想おうとしていた。死の瞬間からオブジェに、自然に、土にかえるために、急速な営みを始めているはずであった。病理解剖は、さらに死者にとって、その死が意思的に行うひときわ苛烈な解体である。その解体に立ち会うことは、わたくしにとって水俣病の死者達との対話を試みるための儀式であり、死者達の通路に一歩たちいることにほかならないのである。 ゴムの手袋をしたひとりの先生が、片手に彼女の心臓を抱え、メスを入れるところだった。私は一部始終をじっとみていた。彼女の心臓はその心室を切りひらかれるとき、つつましく最後の吐血をとげ、わたしにどっと、なにかなつかしい悲傷のおもいがつきあげてきた。死とはなんと、かつて生きていた彼女の、全生活の量に対して、つつましい営為であることか。 人間な死ねばまた人間に生まれてくっとじゃろか。うちゃやっぱり、ほかのもんに生まれ替わらず、人間に生まれ替わってきたがよか。うちゃもういっぺん、じいちゃんと舟で海にゆこうごたる。うちがワキ櫓ば漕いで、じいちゃんがトモ櫓ば漕いで二丁櫓で。漁師の嫁御になって天草から渡ってきたんじゃもん。うちゃぼんのうの深かけんもう一ぺんきっと人間に生まれ替わってくる。「苦海浄土 第3章 ゆき女きき書き」 水俣病で亡くなった坂上ゆきとういう女性をめぐって書かれた、「ゆき女きき書き」の一節。読み手の胸倉をつかんではなさない文章だと感じた。 「共感」するということが、すでに死んでしまった「ゆき女」の病理解剖の現場にまで立ち合い、その切り裂かれた心臓の最後の一滴のしたたりまで見ることを止めない石牟礼道子の冷静な目と筆致を支えているように感じる。 「同情」ということが一緒に涙を流したり、抱き合ったりすることにとどまることではないことを彼女は描いている。「見て書く」という行為に自分という存在をかけて表現しているといえないだろうか。そこにみなぎる気迫、それこそが、「同情」が行為であり、行動であって「こころのありさま」だけのことではないことが文章にくっきりとあらわれている。そこが石牟礼道子の強烈さだといっていいと思う。1968年に出版されて30年以上の歳月がたっている。僕が初めてこの本に出会ったのも30年も昔のコトになる。 今年、彼女の全集が藤原書店というところから出始めている。出来ればどこの学校の図書館にも置いてもらって、ひそかに彼女に「共感」し、自分のなかに「同情」を育てる人が一人でも生まれてくれば一寸凄いのではないだろうか。 この記事を書いている最中。2004年10月15日。水俣病患者に対する国家=行政の責任を認定した判決が最高裁から下された。被害発生から50年以上も経ってやっと、である。いったい何人の人が、世の中から「見捨てられた」という思いで死んでゆかれたことだろう。そう考えてしまう。(S)2004・10・14追記2019・09・16 石牟礼道子さんはいなくなった。鶴見俊輔さんもいなくなって久しい。この「案内」を教室で配布したときから15年も経ってしまったことを実感しながらも、少し驚いている。 福島の原発事故の被災者に対して「管轄外」と言い放つ復興庁の長官や、汚染水の「海」への廃棄を最後っ屁のように言い放つ大臣。とどのつまりは、公共事業の犠牲者に「ボランティア精神」を説く大臣迄出てきた。石牟礼さんや鶴見さんが生きていたらなんというだろう。 古い記事だが、捨てないで投稿しようと思った。 ボタン押してね!にほんブログ村ふたり 皇后美智子と石牟礼道子【電子書籍】[ 高山文彦 ]苦海浄土 全三部 [ 石牟礼 道子 ]

2019.09.17

コメント(0)

-

徘徊日記 2019年9月9日 法隆寺(その2)「楼上の決戦?」

「楼上の決戦?」法隆寺・中門 徘徊日記 2019年9月9日 法隆寺徘徊 その2 仁王門ですね。人影も少なくて、よろしいですね。それにしても、この青空。日射しも、とても秋とは言えません。空は真夏の青さでした。 仁王門というくらいですから、仁王さんです。どうも修繕中らしいのですが、右側の仁王さん、リングに上がって、いきなりファイチングポーズという風情ですね。セコンドのオジサンが、なんか、なだめてますね。「まだや、まだや、そんなに入れ込んだらアカンでえ。落ち着けよ。相手の思うつぼやないか。」「ウルサイ!かかってコンカイ‼ワレ―なめんなや!」 まあ、モチロンそんなことはおっしゃませんが、お相手の左のコーナーの方が、この方です。なんか覆面されてるみたいですね。「ナニいー、えらいイキッとるやないか。ワイを誰や思てんねん。いつでも、どっからでええねんど。この覆面、伊達ちゃうど!コラ!」 なんてことも、もちろんおっしゃいません。 まだゴングはならないのですが、お互い気合は十分ですね。覆面している悪役レスラーではありません。たぶん、修繕のために何か塗ってあるんでしょうね。どんな色でよみがえるんでしょうね。でも、ぼくは、これで十分納得の表情でした。 さて、いよいよ西院伽藍へ。ここでチケット購入ですね。 これで、三か所、西院の伽藍、大宝蔵院、東院の伽藍に入場できるそうです。1500円でした。 伽藍というのは建物だと思い込んでいましたが、お坊さんの修業の場所のことらしいですね。宝蔵院は、まあ、美術館ですね。現代の建築でした。ウロウロしてみてわかりましたが、一瞬、高いかなと思いましたが、1500円はお値打ちでした。ぼくのような「もの知らず」 にそう思わせるのですから、やはり法隆寺はすごい!ですね。 一緒に、パンフレットをいただきましたが、帰ってきて初めて見ました。いい加減なシマクマ君には、こういうことが多いのですが、治りませんね。失敗でしたね。 見どころ解説が、簡潔に書かれていて、見落としたところがいっぱいあったことに気付きましたが、後の祭りです。こういうものを、ちゃんとその場で見ないいつもの態度を、ホント、反省しました。まあ、口だけでしょうが。 裏には寺内、周辺の地図もありました(笑)。トホホ・・・バカですねえ。 さて、西の院、伽藍の様子は「法隆寺 徘徊(その3)」でどうぞ。 (記事の図像はチケットとパンフレットの写真です)にほんブログ村木に学べ 法隆寺・薬師寺の美(小学館文庫)[ 西岡常一 ]これは、読んだことがあります。面白いです。

2019.09.17

コメント(0)

-

週刊 読書案内 柳広司「漱石先生の事件簿」(角川文庫)

柳広司「漱石先生の事件簿」(角川文庫) 作家の柳広司が、岩波のPR誌「図書」に「二度読んだ本を、三度読む」というエッセイを連載している。2018年8月号は「冒険者たち―サン=テグジュペリ『夜間飛行』」。 ここで彼は、サン=テグジュペリの「星の王子様」について、「おお。君もそうだったか、そうやんな。」とひざを打ちたくなることを言っている。 代表作といわれる「星の王子さま」は、彼の搭乗機が墜落し、砂漠を水なしで三日間さまよった際の死を前にした美しい幻想だ。小さな王子が語り手の幻想であることは冒頭の帽子のエピソードによって暗示されている。 その事実を知って、小学生の頃、初めて「星の王子様」を読んだ時に感じた妙な違和感の正体に思い当たった。 「星の王子様」の作者は目前の読者を相手にしていない。こっちを見ているようで見ていない。宮沢賢治の童話を読んでいても同じように感じることがあって、時々、作者はどこか遠い場所を見ているのは、例えば?銀河の果て″であり、その世界では人が普通に生きていることは不可能といった辺りが妙な違和感につながっているのだと思う。 もっとも気にならない人にはまったく気にならないようで、世の評価を考えればむしろ作品の隠し味になっているのだろう。 実は、高野文子の「黄色い本」を案内しながら、「銀河鉄道の夜」について、「子供向きなのか、これは?先生とかが、いいっていうから、面白いって言ってるだけちゃうんか。」と、面白くなかった自分の子ども時代の悪たれ口を書いたところなのだ。 もちろん、今のぼくには「銀河鉄道の夜」も「星の王子様」もいい作品だと言い切ることができる。しかし、例えば、高校生に説明しようと思うと、それはそれで、手間がかかることだなあ、というのが実感だし、やっぱり、愉快な仲間の「チビラ1号」のような小学生に「おもしろいよ」っていうふうに薦めるかどうか、迷うところがある。 そのギャップを柳広司がすっぱり言い切っていて、「わけわかんないところはあるけど、まあ読んでみなよ。」くらいでいいんだと、スッキリ! ああ、そういえば、柳広司は「漱石先生の事件簿」(角川文庫)という推理小説めいた作品もを書いていたことを思い出した。 パスティーシュという小説技法がある。「文体模倣」と訳されたり、「パロディ」と同じような意味で使われたりしているが、この小説は漱石の小説世界の文体はもちろんのこと、「吾輩は猫である」の猫のいる世界そのもののパスティーシュといったおもむきだ。 基本的な登場人物、小説が描く社会、時代もみんな「吾輩は猫である」の世界都市描かれている。ただ、語り手が「猫」ではなく、苦沙弥先生の家に居候することになった、原作にはいない書生の青年。この青年が事件簿の書き手であり、事件を解決する探偵の役も演じている。だから文章が、どこか素人臭い。 さて、この探偵が解決する事件は苦沙弥先生の家に入った空き巣の正体とか、「猫」の彼女の三毛子は誰に殺されたのかとか、原作の「猫」中に、あったか、なかったか、定かでない事件ばかり。それがこの小説ではメインのストーリーになっている。 推理小説として読めば、事件はどうでもいい些細な事件ばかりで、読者と作者がなぞ解きを競うような緊張感のある展開は一切ない。だいたい推理小説という空気がこの小説にはない。なにせ、登場人物が「迷亭」とか「寒月」、「苦沙弥先生」といった「猫」の人たちなのだからサスペンスなんてかけらもないことになるのは当然だろう。 その結果かどうか、何人かの、若い小説好きの読者に感想を聞いてみても、おおむね「つまらない」という。ところが、困ったことに、まあ、別に困らなくてもいいのだが、ぼくには、そこそこ面白かったのだ。 というのは、この小説を推理小説として読むから面白くないのであって、作家が面白がっているのは、苦沙弥先生たちとその時代の日常というものに対する推理、ないしは謎解きなのではないかと考えれば、これは結構うまく解決できているの作品なのではないだろうかというのが、ぼくの解釈。 決して「漱石とその時代」的な探求ではなく、あくまでも「猫」とその世界の戯画化、落語化、テレビドラマ化として、ヒマな作家が作り出した小説世界。 そう考えると、実によく調べられている面白い作品だと言えないことはない。とはいえ、作者のねらいと、ぼくが感想を聞いた若い読者の充たされたい欲望のあいだに、何か、大きなズレはないだろうか。 漱石的な時代そのものが、若い土砂の寒にのなかにはない、たぶんそのことに気付いている作者は案外したたかなのかもしれない。(S)2018/08/06(画像は蔵書の写真です)ボタン押してね!にほんブログ村【中古】 シートン探偵記 文春文庫/柳広司(著者) 【中古】afbこんなのもあるようですね。

2019.09.16

コメント(0)

-

週刊 読書案内 爆笑問題「爆笑問題のニッポンの教養」(講談社)

爆笑問題「シリーズ・爆笑問題のニッポンの教養」(講談社) 「爆笑問題」という漫才のコンビは皆さんご存知でしょう。その二人がNHKテレビで「爆笑問題のニッポンの教養」という番組をつくっていました。見たことのある人もいるかもしれません。 専門性の高い研究に没頭している科学者や門外の人間には、現実のどこにかかわりがあるのか分からないようなテーマの哲学者と直接会って「爆笑問題」の二人がトークする。お笑い番組の体裁をとってはいますが、実際、素人の二人の質問はかなり的確に本質的なポイントに迫っていた番組です。今回「案内」する本書は、その番組の書籍版です。 ところで、番組と本書の制作意図について、「爆笑問題」の太田光君が本書の冒頭でこんなことを言っています。 現実の世界に生きている人間は、奇跡のようなことなど、そう起こるもんじゃないと思っている。しかし、縄文時代に生きていた人間の中で、誰がこの現代の人間の生活を想像しできただろうか。― 中略 ― われわれの住む世界は奇跡の世界だ。そしてこの奇跡を創ったのが、学問である。学問が奇跡を生む。では学問はいつから学問になったのか?それは、学問という言葉が生まれた時からではないか。学問とはもともと生きるための知恵のようなものだったはずである。古代では獲物の捕り方、コミュニケーションの仕方、雨風のよけ方、それらの知恵が学問であったはずだ。つまり生き方である。 この世界は奇跡の集合体だ。そしてその奇跡を創ったのが学問であり、だとすれば大学教授とは、奇跡を追及する人のはずだ。それらの人々が「学問」「教授」ということの限定を突破して、大衆の前に思考を晒した時、「学問」は「生き方」に戻るのではないだろうか。心は、本当に自由である。行こうと思えばどこへだって行ける。飛ぼうとする意志さえあれば、我々の思考に怖いものはない。 どうでしょう。新しく高校や、大学で学び始めた人たちにはうってつけのアジテーションではないでしょうか。 たとえば高校なら、中学校ではただの国語だったのに、「古文」「漢文」というふうに、新しい教科が増えますね。大学ならば、「国語」は「文学」に変わって、授業はもっと細分化されるでしょう。「面白くない」「興味がわかない」という不満を聞いたり、「入試のために」、「卒業単位取得のために」という声を聴くことはありますが、新しい生き方のスキルを学び始めているかもしれないという可能性を想像している、あるいは想像していた人はいるのでしょうか。 文系の大学生が、「興味がわかない」から捨ててしまった「数学」でも、「物理」や「生物」でも、そうだったのではないでしょうか。 一つ一つの、細分化されていく「学問」を勉強し始めることが、縄文人がコミュニケーションの仕方に工夫を凝らし、雨風をしのぐために知恵を絞ることで「生き方」を支えたのと、ある意味で同じ「学問」の入り口に立っていることだと自覚している人がいるでしょうか。まだ、充分若い諸君が、学問や勉強という言葉の意味を、このあたりで一度、考え直してみてはどうでしょうか。 「爆笑問題」のこのシリーズは多種多様な学問の現場を訪ねます。例えば、ここにあげた野矢茂樹さんは「語りえないことについては人は沈黙せねばならない」 という有名な言葉を残したヴィトゲンシュタインというスイスの論理哲学者研究の第一人者ですし、中沢新一さんは「チベット仏教」から出発し、ちょっとハッタリ臭いですが、「芸術人類学」という新しい考え方で人間や世界をとらえ直そうとしている宗教学者ですが、諸君が大好きな『すぐに役に立つこと』とは程遠い学問に取りつかれているといってもいい人です。 ほかにも日本美術史の辻惟雄、教育社会学の本田由紀、言語学の田中克彦。理系ではロボット工学の石黒浩、分子生物学の福岡伸一、精神医学の斉藤環、エトセトラ、エトセトラ。 諸君にとっては知らない名前かもしれませんが、実はそれぞれの分野の最先端の研究者たちであり、超一流のネームヴァリューなのです。さすがNHKという人選ですが、臆せず、ビビらず、カッコつけず挑んでいく太田君と田中君のトークもなかなか大したものだと思います。 何にも知らないけれど、生きることに関しては真剣そのものなのだという大衆の気迫ともいうべき、彼らの真摯さに面食らいながらも真面目に答えようとする学者の皆さんの素顔にはお笑いを越えた面白さを感じます。「生き方」を探る最先端の学問。まあ、一度手に取ってみてください。(S)2014/01/15※投稿の「シリーズ・爆笑問題のニッポンの教養」(講談社)の画像は蔵書の表紙写真です。ボタン押してね!にほんブログ村【中古】 爆笑問題のニッポンの教養 タイムマシンは宇宙の扉を開く 宇宙物理学 /佐藤勝彦【著】 【中古】 爆笑問題のニッポンの教養 人間は動物である。ただし… 社会心理学 /山岸俊男【著】

2019.09.15

コメント(0)

-

徘徊日記 2019年9月9日(月) 法隆寺(その1) 「秋の大和路とは・・・なんだこの日差し!」

今日の徘徊は「法隆寺」です! 徘徊日記 2019年9月9日(月) 法隆寺あたり その1 2019年、九月九日、夏の「青春十八切符」、使用期限もあとわずかです。「そうだ、奈良に行こう。法隆寺に行こう!」 突然思い立って、まあ、要するにすることがないんですが、JR垂水駅へ、そこから快速電車で大阪駅、そこから大和路快速です。 このルート、JRで大阪から奈良に向かう路線に乗るのは初めてです。環状線を半分廻って久宝寺という駅が分岐点のようです。 大阪の街並みを過ぎると川沿いに田舎の風景が始まりました。読書しながらともくろんでいたにもかかわらず、初めての風景にひたすらボーっと見とれています。格別なものがあるわけではなくて、ただの田舎の風景です。「ああ、これが、大和川かな。大阪から奈良って、ものすご田舎になって行くんやなあ。このルートは知らんかったなあ。」 王寺駅を過ぎると各駅に停まるらしい大和路快速です。 法隆寺駅到着です。 「お、ここや、ここや。」 あんまりにも今風で、ありがちな駅舎に、思わずため息が出そうになりましたが、ほとんど降りる人もなく、田舎の風情はなかなかな感じでした。「ええっと、駅からどっちに行くんかな。あっちか?」 きょろきょろしていると案内板です。「おっ、標識がある。正面に向かって歩けばええねんな。」 方角は、おそらく北に向かっているのでしょうね、民家が立て込んだなかの穏やかな道を歩き続けていると前方に塔の影が見えます。塔は見えるのですが、歩いてきた道は、行き止まりのようです。「もうちょっとあっちがわの道やな。あっちの道に出て、そいで、あっちやな。」 西に軌道修正して、しばらく北に進むと交差点に出ました。すぐそこに「法隆寺前」バス停です。もうちょっと先にありました。バスでいらっしゃる方がここで降りはるわけですから到着です。 着きました。何年ぶりでしょうか。初めてこのお寺に連れてきていただいたのは20年ほど前のことです。学生時代からの恩師ご夫妻とのこんな会話がきっかけでした。「シマクマ君、法隆寺っていったことあるの?」「ありません。」 「じゃあ、明日香も知らないのね?」「はい。十円玉のところも知りません。」「平等院?それは奈良じゃないね。何年、教員してたっけ?」「二十五年ですかね。大仏さんと清水の舞台は知っています。」「そこは、小学生の時に行くのよ。神戸の子供は。」「フーム、きみは国語かな?」「はい、曲りなりですが、先生の、一応、申しわけないのですが、弟子ですので。」「じゃあ、シマクマ教育ツアーをやろうか。」先生と、何十年たっても愚かものの弟子の会話ですね。 法隆寺や平等院も知らずに、と心配していただいたのか、まあ、こういう経緯で、「アホ弟子教育ツアー」 が企画され、ご夫妻と、道案内も運転もすべて大丈夫な兄弟子、ぼんやり地図を眺めているあほ弟子という4人連れのドライブツアーで連れて来ていただいたのが法隆寺というわけです。 もう二十年近く昔の話。イヤ、実に懐かしい。もっとも、その時は兄弟子運転の乗用車だったのですが、どのあたりから、どう歩いたのか、さっぱり覚えていない。やっぱりアホですね。「これが参道やな。おお、結構あるな。向うまで歩いたら山門かな?」 「ここはええなあ。平坦やし。参道いうねんな、こういう道。マア、松の木いうのがちょっと暑苦しいけど、この日ざかりに、ここは涼しいな。」「ここまで来たら、みんな馬降りるんや。ここらは歩けということやんな。まあ、ぼくはズット歩きやけど。」 「ホントに着いたようやな。これが、最初の門かな?なんか、カシイデルカナ?」 「おお、ええ感じ。誰が撮っても絵葉書になりそうやん。なんか、落ち着くというか、ありがちというか、ぴったりくるというか、ニッポンの風景やなあ。」 さて、到着しました、なつかしの法隆寺です。続きは 法隆寺徘徊(その2)でどうぞ。追記2025・04・27「アホ弟子教育ツアー」を企画してくださった先生ご夫婦ですが、奥様が数年早く旅立たれ、先生も、昨年、旅立たれて一年が過ぎようとしています。アホ弟子は相変わらず、何の成長もありませんが、思い出の法隆寺、もう一度訪ねてみようかなとか思う、今日この頃です。にほんブログ村ボタン押してね!

2019.09.14

コメント(0)

-

週刊 読書案内 開高健「オーパ!」(集英社文庫)

開高健「オーパ!」(集英社文庫)「百年の短編小説を読む」(「文学の淵を渡る」新潮文庫)という大江健三郎と古井由吉の対談があります。 その中に「一日」という短編をめぐって、今は、もう、亡くなった作家開高健を話題にしているところがあります。大江 ヨーロッパの詩の歴史を見ていると、マラルメにしても ヴァレリーにしても、観察と分析の合体というように思います。 開高さんは例えば湯麺はおいしくて、炒麺はダメだという。「これが何故なのか、これから日をかけて観察と分析にふけりたいと思っている。」 開高さんは観察と分析ということをしようとしていた。今どきの人には少ないですよ。それがプラスの面。 それから、反対意見もあるでしょうけど、開高さんは、小説の物語を作る才能がなかった人じゃないかと思う。古井 際立ってあった人とは思えません。大江 全然ないとはもちろん言いませんが、観察の力、分析の力、文章をカラフルに書く力に比べると、嘘の物語をつくる能力において優れているとは言えなかった。 それが、彼が一生、小説が書けない書けないと言っていた唯一の理由なんです。ぼくは、それが不思議。話してみると、いつも面白い話をどんどんする人なのに。古井 気前よく出していくところが、結局、物語をつくるのを妨げたんじゃないかしら。 抑えながら抑えながら運んでいくということはなさらなかった人で、気性的にそれを潔しと思われなかったのでしょう。 このくだりを読んでて、思わず膝を叩きました。オーパ! そうだ「オーパ!」の、あの文体なのです。 甘い海。迷える海。大陸の地中海。漂い歩く沼。原住民や探検家や科学者たちはそれぞれの眼からさまざまな定義と名を与え、日本人移民はただひとこと「大江(たいこう)」と呼び習わした。 どの命名もこの河の性格の一片を正確無比にとらえて必要条件をみたしはしたけれど完全というには遠かった。おそらく今後も―いつまでかはわからないが―この河はダムや橋を拒んだように言葉を拒みつづけることだろうと思う。 ライオンという言葉ができるまでは、それは、爪と牙を持った、素早い、不安な悪霊であったが、いつからともなく、ライオンと命名されてからは、それはやっぱり爪と牙を持った、素早くて、おそろしい、しかし、ただの四足獣となってしまったのである。 必要にして完全な条件を満たした定義がアマゾンに与えられて不安が人間から消え、ただの大きな河となってしまうのはいつのことだろうか。 その条件はダム、橋、堤防、土手などのうちの、何だろうか。私にはわからない。しかし、いま、この無窮の展開からうける不安には歓びがひそんでいる。完璧におしひしがれて無化されたのに私は愉しい。 ナーダにしてトーダ。何もなくてすべてがあると歌うあの二つ恋歌はこの河の上でこそふさわしいのかも知れない。絶妙の暗合に感じさせられる。(開高健「オーパ!」集英社文庫) 1989年、思えば早すぎる生涯を閉じた開高健。58歳でしたた。今の学生さんたちは、この作家について、名前すら知らないかもしれません。「輝ける闇」(新潮文庫)・「夏の闇」(新潮文庫)とベトナム三部作と銘打って書き継いた「闇」シリーズも、「花終わる闇」は「書く」ことの苦渋を読者に刻印し、未完に終わりました。 小説に苦しんだ最後の10年、開高は釣竿を片手にあらゆる世界の果てをめぐり、エッセイ「オーパ!」を月刊「PLAY BOY」(日本版・集英社)に連載し、夢のかなわない書斎の釣り師たちを喜ばせました。ぼくは作家の余技だと思っていましたが、今になって考えてみれば本業だったのです。 あの文章にこそ「観察と分析」が果てることのない饒舌と深い含蓄となってほとばしっていたことに、迂闊な読者たちの一人だったぼくは、この年になってようやく気付くのでした。作家が世を去って30年。今、読み直しても全く古びていない文章と、その文書によって描かれた永遠の時間がそこにあります。これは、忘れてしまうわけにはいかない傑作じゃないでしょうか。 若い人たちの中に、この面白さに気付く人がいたら、本当にうれしいですね。(S)2018/06/23(投稿中の二つの画像は蔵書の表紙写真です。)追記2023・03・15 大江健三郎の死を知って、大江の5歳年長の作家、開高健のことを思い出しました。彼は1989年、58歳という若さで世を去ったのですが、まさしく、大江と同時代の作家だったと、ぼくは思っています。 上の記事の対談の相手だった古井由吉は、大江より二つ若い1937年生まれでしたが、2020年に世を去っています。そして、誰もいなくなったといういい方がありますが、作品は残されています。できれば、一作でも多くご案内して、それぞれの作家の面白さを伝えられればいいのですが、先は長そうです(笑)。ボタン押してね!にほんブログ村開高 健 電子全集14 オーパ!/オーパ、オーパ!!【電子書籍】[ 開高健 ]今はこうなっているんですね。輝ける闇改版 (新潮文庫) [ 開高健 ]これな紛れもない傑作。

2019.09.14

コメント(0)

-

徘徊日記 2019年 丸亀(その3)「これは、どこの駅の噴水でしょう。」

「これは、どこの駅の噴水でしょう。」徘徊日記 2019年 丸亀徘徊 その3 駅前にこんな噴水がありました。サボテンみたいでしょ。日が当たって虹が出来ていました。さて、みなさん、ここは、どこの駅でしょう。 隣りにあるのは、こんな銅像でした。 この駅にたどり着くには、丸亀から瀬戸大橋を渡って、やたらにシャッターを切っていると、こんな風景もありました。海はいいですねえ。 なんか、かっこいいでしょう。偶然映っていたんです。ちょっとだけ涼しげでしょ。見とれましたが、シャッターも忘れませんでした。 こっちは、瀬戸は♪日暮れて♪というより、真夏のベタ凪という感じです。同じ場所な右と左なのですが。新暦でも、暦は秋なんですがね。 というわけで、答えは岡山駅。 赤穂線待ちで、駅の外に出て、あの噴水に「おおー、これはこれは‼‼」、隣の「桃太郎さん一行」を見て、「おお、そうか、そうか。」でも、何で、岡山が桃太郎なのですかね。 「木村屋パン」という駅ビルのパン屋さんでクリームパンと、カレーパンを買って、クリームパンはチッチキ夫人にお土産です。丸亀を徘徊して、岡山で買ったクリームパンがお土産って、どうなんでしょう。でも、どうしてパン屋さんは「木村屋」なんでしょうね。それは、まあ、またいずれということで、さあ、今日は赤穂周りで帰りましょう。 岡山県内を走る車窓からの、午後4時を過ぎた空。入道雲といい、青空といい、真夏の一日でした。無事、免許証のお世話にもならず、ノンビリ山を見ています。 新快速の始発駅、播州赤穂駅の一つ手前の駅名がこれ、「天和」です。知りませんでした。「天和やないか。朝、こっち廻ってたら、一つ目の駅で上がっとったんや、夢の役満やのに、ザンネン!気付かんかった。」 山陽本線の新快速によく乗る生活です。というわけで「播州赤穂」は、帰ってきた感じのする駅です。東から帰ってくるときの「米原」みたいなものですね。 と説明しても、やっぱりわけのワカラナイ独り言で、丸亀徘徊はゴールしたのでした。 いやホントに暑かった。ボタン押してね!にほんブログ村

2019.09.13

コメント(0)

-

週刊 読書案内 中勘助「銀の匙」(ちくま日本文学全集)

中勘助「銀の匙」(ちくま日本文学全集) 江藤淳の「漱石とその時代 第五部」を読んでいます。その中に「銀の匙」という章立てがあることに、はっとしました。 どうして、中勘助が? というのがぼくの驚きの理由でしたが、実は中勘助のデビュー作にして、永遠の名作「銀の匙」は、朝日新聞に連載していた漱石の「行人」中断の埋め草原稿だったというのです。 夏目漱石はのちに後期三部作と呼ばれることになる連作長編の第二作、「行人」を1912年(大正2年)12月に新聞連載として書き始めますが、胃病の悪化のために3月で中断します。その際、漱石が朝日新聞に推薦したのが「銀の匙」だったのだそうです。これが、まず一つ目の「そうだったのか!」 ですね。 ところで、推薦にあたって、漱石は中勘助宛に手紙を書いています。その中に、こんな一節があるそうです。(もちろん孫引きです) 追白 あれは新聞に出るやう一回毎に段落をつけて書き直し可然候(しかるべくそうろう)。ことに字違多く候故御注意専一に候、夫から無闇と仮名をつづけて読みみくくも候夫には字とかなと当分によろしく御混交可然か、 この手紙の内容をめぐって江藤淳はこう言っています。 彼(漱石)の「銀の匙」への打ち込み方はなかなか尋常一様のものとは思われない。段落のつけ方の指示といい、一回分の分量の見当を教えているところといい、いたれり尽くせりで、ほとんどよく書けた自作に対してと等しい愛着を、漱石が無名の新人のこの処女作に注ぎ込んでいるように感じられるからである。 手紙で、「無闇と仮名をつづけて読みにくくも候 夫には字とかなと当分によろしく御混交可然か」という苦言を呈している漱石は、実は、「銀の匙」の作者が多用する仮名の効果に、少なからずたじろいでいたのかもしれない。「字とかな」とを等分にした方がよいという漱石の考えは、当然小説記者の常識であったに違いないが、次のような箇所に示されている仮名の力は、おそらく漱石の想像を絶するものがあったに相違ないのである。 こう書いた江藤淳は「銀の匙」から、次のような引用を行っています。「ひいらいた、ひいらいた、なんのはなひいらいた、れんげのはなひいらいた・・・・」 小さな輪がそろそろ廻りはじめたのをみて伯母さんはすかさず囃したてる。謡の声がだんだん高くなって輪がだんだんはやく廻ってくる。平生ろくに歩いたことのない私は動悸がして眼がまわりさうなのでもう手がはなしたいのだが、みんな夢中になってぐんぐん人を引きずりまわす。そのうちに「ひいらいたとおもったらやつとこさつうぼんだ」といって子どもたちは伯母さんのまはりへいちどきにつぼんでいったもので伯母さんは「あやまつた あやまつた」といつて輪からぬけだした。「つうぼんだ つうぼんだ、なんのはなつうぼんだ、れんげのはなつうぼんだ・・・」 つないだままつきだしてる手を拍子につれてゆりながらうたふ。「つうぼんだとおもつたらやつとこさとひいらいた」 「銀の匙」を見出した漱石の手紙の中に、江藤は漱石の「驚き」と「たじろぎ」のようなものを読み取ったようです。「銀の匙」という作品の、珠玉ともいうべきこのシーンを引用しているのは江藤淳です。 江藤は漱石の「銀の匙」への評価の理由を、「漱石は『銀の匙』の世界が、おそらく裏返された『坊ちゃん』の世界であることに気付いていたかもしれない」 と喝破したうえで、この愛と安らぎの小宇宙が、「仮名」によって成立していることにたじろいでいる小説家漱石を描いています。 これが、ぼくにとっての二つ目の「そうか、そう読むか!」 という驚きです。舌を巻くのは、何よりも、引用部分のすばらしさです。 なにげない、師匠と弟子のやり取りの中から、それぞれの文学の本質に迫ろうとする批評家江藤淳の、こういう手つきが、ぼくは好きです。ただ、これには、好き嫌いのあることでしょう。 それならば、どうでしょう。まず、中勘助「銀の匙」。お読みになっては。がっかりすることのない作品だと思います。「仮名」書きの秘密に触れてみませんか。(S)※投稿の「中勘助」(ちくま日本文学全集)は蔵書の写真です。にほんブログ村にほんブログ村行人改版 (新潮文庫) [ 夏目漱石 ]漱石とその時代(第5部) (新潮選書) [ 江藤淳 ]

2019.09.13

コメント(0)

-

徘徊日記 2019年 丸亀(その2)「丸亀城の石垣はすごい!」

「丸亀城の石垣はすごい!」徘徊日記 2019年 丸亀徘徊 その2 「中村うどん」を出て、しばらく西に歩くと、またしても大きな川に出ました。橋の向こうが河口のようです。左に見えるのは、競艇場でしょうか?「土器川」とかいてあります。四国の川のイメージが変わりそうです。川上に目をやると見えました。「おお、あれが丸亀城か?要塞やな。手前が橋で、その向こうがJRやな。」「よーし、あそこのお城まで歩くぞー。」「まあ、それにしてもええ天気やなあ。いやはや、暑い!」 もちろん独り言です。 トボトボと、日陰をたどって見え隠れするお城の姿を追って街中を歩いていると、こんな石碑がありました。「ふーん、このあたりが、お濠の跡か。あっちが天守閣やろ。」 そこから南に向かって、神戸と違って山に向かうと南なのが瀬戸内側の常識ですね。 ここの場合、お城の天守閣があるはずの方角にむかうと南で、歩いていくと見えてきました。「おー、やっぱり要塞や。石垣がすごいんやなあ。ふもとまで行って、あの上まで行くんか?いやー、今日は無理やろ。」 市民広場から見上げたお城の姿です。石垣の威風堂々は、ちょっと見たことがないですね。「おー、あの上まで上がれば、瀬戸内の風景一望で素晴らしいことであろう。まあ、しかし、今日のところは、これくらいで堪えといてあげよう。」(帰宅して調べて、大失敗だったことにようやく気付きましたが、後の祭りです。せめて、城門はクグルのでした。ふん、また行くより仕方がない!) 市民広場公園の木陰で沈没でした。周りには句碑や歌碑がいっぱいあります。彫刻もあっちこっちにあります。なかなか「文化」的でした。 木立の中で、泣いているのかと心配したら「かくれんぼ」でした。 こちらは「ひだまり」とかいう題ですが、いい感じですね。 これは「丘に咲く」。「うーんそうか」という感じ。広場の入り口には時計塔がありました。 題名は、見忘れました。少女が空中に浮いてました。「ここから、北に向かうとJRの丸亀駅に着くはずやねんけどな。」 前に見えてきたのが商店街のアーケード。「うん?なんて読むねんやろ?」「通町(とおりまち)商店街」というそうですが、ここを過ぎると駅。 なんか、古めかしそうですが、実は違います。これは北側。南側はこんな感じなんです。 モダンなアートがあって、駅の西隣には何やら建設中? 猪熊弦一郎美術館ですかね。モダンアートの人ですね。だいぶ前に亡くなったと思いますが、丸亀の人らしいですね。 こっちも面白いですね。「『中村うどん』で讃岐うどんを!」という思い付きでやって来た丸亀でしたが、お城といい、美術館といい、なかなか奥が深い町でした。実は、訪ねてみたいうどん屋さんはほかにもあるのです。でも、「歩き」の徘徊では町が広すぎるのではと思っていたのです。来てみてわかりました。これはもう一度来ないと仕方がない町です。「フフフ、冬の青春18やな。」帰り道は「丸亀徘徊(その3)」でどうぞ。 にほんブログ村にほんブログ村期間限定 純生 讃岐うどん 9人前 (300g×3) レシピつき 香川のさぬきうどん

2019.09.12

コメント(0)

-

週刊 読書案内 ア―サー・ビナード「鮭と星々と死者たちの向こうに」

ア―サー・ビナード「鮭と星々と死者たちの向こうに」(2006年「図書」11月号) 2006年の「図書」の11月号に面白いエッセイがありました。「poetry talks」という連載で「鮭と星々と死者たちの向こうに」と題して詩人のアーサー・ビナードという人が書いています。「ここが家だ」のアーサー・ビナードさんですね。もう古い記事なのですが、全文書き写してみます。 「When the War Is Over」 W.S.MERWINWhen the war is overWe will be proud of course the air will beGood for breathinng at lastThe water will have been improved the salmonAnd the silence of heaven will migrate more perfectlyThe dead will think the living are worth it we will knowWho we areAnd we will all enlist again「戦争が終わった暁」 W・S・マーウィン戦争が終わった暁には私たちの胸はもちろん誇りに満ちようやく空気は吸っておいしいものになり水質も改善されて鮭と星々の静寂がより美しく正確に回遊して死者たちは生きているものを少しも恨まず犠牲を払ってよかったと思いわたしたちもみな自分自身への不安が解消してもう一度志願して出兵する 二十世紀のアメリカで最も信頼された演劇評論家ブルックス・アトキンソンは、第二次世界大戦の間じゅう「ニューヨーク・タイムズ」の戦線特派員をつとめた。そして一九五一年にこう振り返った―“After war there is a little less democracy to save.”「戦争が終わってみると毎回、守ろうとしていたはずの民主主義が、少しずつ減ってしまっている。」 その後も朝鮮半島、インドシナ半島、中東、中米、南米などで米軍は戦争を幾度も繰り広げ、アトキンソンの言葉どおり毎回、アメリカの民主主義が減少した。しかも自作自演の、仮想敵を作り上げるところから始まる戦争なので、飛び交う情報のほとんどがフィクションだ。「ホワイトハウス本営発表」を鵜呑みにした国民が、現実とかけ離れた妄想に包まれて暮らすことになる。 “When the War Is Over”という詩を作るにあたってW・S・マーウィンは、ひとまずそんな妄想の真っただ中に身を置き、想像を大きく膨らました。当局が決まって約束する「戦争が終わった暁には・・・」の画餅を、拡大してその薄っぺらな不条理を照らす。鮭と星々と死者たちの向こうに、わたしたちの不毛な繰り返しが透けて見える。ベトナム戦争の頃に書かれた作品だが、少しも古くなく、悲しいことに現在のアメリカの虚構にもぴったりだ。 マーウィンの観察眼は鋭いだけでなく、常に人間の枠を超えた広がりを秘めている。ただし派手に人間をかなぐり捨てようとはせず、少しも力まずに、さりげない比喩で読者に新しいレンズを与える。例えば“Separetion”では、別離の悲哀を味わっている自分自身を、刺繍の針の目を通して見つめた。 「Sepration」Your abusence has gone through Like a thread througouh a needle.Everything I do is stitched with its color.「離れているとき」ここにあなたがいないことが、針に通した糸のように、私の中を貫く。何をやるにもその縫い目が見える。いないあなた色で。 自然界を見つめるマーウィンの目は、その事象を逆に人間のそばへ、やわらかく手繰り寄せて活写する。一言でいえば「擬人化」だが、マーウィンのそれは澄み切った語り口で、微妙な客観性を保ちながら流れてくる。ホモサピエンスと、他の事物との間に引かれている境界線が、空虚なものとして消え失せる。自然を擬人化すると同時に、人間を擬自然化して、自由に行き来できる環境をととのえる。「Dsuk in Winter」The sun sets in the cold without frendsWithout reproaches after all it has done for usIt Goes down believing in nothingWhen it has gone I hear the stream running after itIt has brought its flute it long way「冬の夕暮れ」太陽は寒い中、友だちもなく沈んで行くあれだけみなに尽くしたというのに誰の非をとがめるでもなく、何も信じないまま沈むと、その後を追って走る小川の音が聞こえてくる―フルートを吹き吹きながらはるかどこまでも遠くへ W・S・マーウィンは2005年の全米図書賞を詩部門で受賞したアメリカの現代詩人らしいのですが、ぼくはこのエッセイで初めて読みました。英語の詩ですが、落ち着いていて僕にでもわかりますね。高校や、女子大の学生さんだって、一つ二つ辞書を引けば分かるに違いないでしょう。ビナードさんの解説もなかなかいいと思います。詩を読むというだけでなく、現代社会に視線を導いてくれています。 アーサー・ビナード の著書に、「日々の非常口」朝日新聞社がありますが、メルトモ?のUさんという方から、「読書案内」用にこんな記事をいただいたことがあります。 新聞の書評で気になりハードカバーのこの本を買い求めました。作者は40歳ぐらいのアメリカ人。大学卒業後、来日して日本語で詩やエッセイを発表しています。この本を読むまで知りませんでしたが。ここに書かれていたエッセイで一番面白かったのは、アメリカの空港を出るときたった2音節だったスーツケースが、成田に着くと、6音節にボリュームアップすることに驚くという話です。アメリカ人である筆者は日本語を勉強するとき飲み込みにくい言葉は佃煮にするくらい沢山あったと言っています。楽しい本ですが、鋭く日本や世界を見て表現しています。(U) Uさんが紹介してくださった「日々の非常口」は、その後、手に入れて読みました。その話はまたいずれ、というか、それから、その本が行く方不明で、今回とても困っています。というわけで、また、なのでした。 ベン・シャーン「ここが家だ」はここをクリックしてください。ボタン押してね!にほんブログ村知らなかった、ぼくらの戦争 [ アーサー・ ビナード ]

2019.09.12

コメント(0)

-

徘徊日記 2019年 丸亀(その1)「一杯のかけうどん!」

「一杯のかけうどん!」 徘徊日記 2019年 丸亀徘徊 その1 「青春18」という夢の呼び声に起された、2019年9月のある朝、シマクマ君は「JR網干」の駅に降り立ちました。「こんなところで何してんの?」 改札を出て駅の中をウロウロしていると、後ろからうら若き女性から声!「ええっと、あなたはひょっとして、女子大の?」「そうそう、私。教育法の・・・。」「このあたりにお住まいで?」「ホントは竜野。でもこの電車、網干どまりやからおとーさんが迎えに来てくれんねん。で、何してんの?」「ああ、青春十八してる。次の電車待ち。」「どこまでえ?」「四国、おうどん食べようかと思って。」「ああ、讃岐うどんですね、この後、また、相生で乗り換えやね。あー、来たみたい。じゃあね、気を付けてね。」ハイハイ、おとーさんによろしく。というわけで、ようやくやって来た播州赤穂行。相生で乗り継いで一息ついて、ノンビリ車窓の風景に・・・と思っていると…。 な、なんとオニヤンマですよ。もちろん車内の出来事。頭の周りをぐるぐる飛んで、目の前にとまりました。しようがないので、次の駅まで保護しましたが、これにはちょっと、いやかなり驚きました。 手に取って、デジカメを構えて、トンボを撮っていると、周りの人は不思議そうにしていました。こうこいう時でも、誰も声をかけたりはしないんですね。 岡山駅で「快速マリンライナー」高松行きにのりかえです。快速なのですが、先頭車両は二階建てで、指定席でした。ぼくは、もちろん普通車両です。 瀬戸大橋の車窓の風景。適当にシャッターを押していると、ピンボケばっかり。映っていたのはこんな風景でした。 実際は、もっといい感じですが、9月だという感じはほとんどしません。電車のなかは涼しくて、極楽です。 坂出ですね。瀬戸内工業地帯ですね。なんか、すごいですね。何がって、まあ、工業地帯の様子がなのですが、日ごろこういう風景あんまり見なれていないかもしれませんね。 坂出駅のホームから。通称讃岐富士なのでしょうか?たぶんそうなんでしょうが、あてにはなりません。大きい、小さいは別にして、この感じの山の形が、あっちこっちにある気がします。 下車駅に到着しました。「宇多津」です。ここから、当てずっぽうに歩きです。一つ手前の駅でしたから、たぶん西を目指せば丸亀です。適当な地図が一枚あるだけです。なんとかなるでしょう。マア、いつものことですし。 何だか、大きな川ですね。(後でわかりました、このあたりだけデカイんです。上流はそうでもない。) 安達川というんですね。これを渡れば丸亀市だそうです。目的地は、きっと、もうすぐです。しかし、カンカン照りなんです。倒れたらどうしよう?「免許証、持ってる?」「うん、でも、運転なんかしないけど。」「知らないところで倒れたら、そこに住所書いてあるでしょ。」 朝、出がけにチッチキ夫人がいってました。こうなってみると、なんかリアルです。ホント知らん町やし。 おお、丸亀市です。やたら暑い町です。 これってアートですよね、いや、ちがうのかな。イヤ、アートでしょ。中央分離帯に立ってるんですが、解説は読めません。 ここを通り過ぎて、少し南に向かって歩くと、見つかりました、今日の目的地です。 知る人ぞ、知る讃岐うどんの名店「中村うどん」です。マア、たいていの讃岐うどん好きは知っているようですが。早速入店します。お昼を少し過ぎていましたが、行列というほどではありませんが、盛況でした。 「ひやかけうどん」を一杯いただきました。感動しました。透き通っているように見える麺。絶妙のコシ加減。気持ちのよいのど越し。コクがあって、それでいて、さっぱりとしたおつゆ。おいしいものというのはあるものなんですね。330円でした。ごちそうさまでした。 食べ終えて、店の前のベンチで一服しながら、ようやく考え始めました。 「さあ、これからどうしよう?」 とりあえず、今日の目的は果たしました。うーん、暑いけど、丸亀方面に歩いてみようか。要するに、電車に乗るだけ乗って、あとは何も考えていなかったのですね。 続きは「丸亀徘徊」(その2)で、どうぞ。ボタン押してね!にほんブログ村

2019.09.11

コメント(2)

-

週刊 読書案内 木田元「闇屋になりそこねた哲学者」(ちくま文庫)

木田元 「闇屋になりそこねた哲学者」(ちくま学芸文庫) それぞれの時代には、それぞれの青春があります。十七歳、十八歳という年齢は、自分自身がオリジナルでありたいということを強く意識する一方で、時代の色に染まることを余儀なくされる年齢でもあるように思います。現代の高校生や大学生の人たちも、否応なく「現代」という時代の波打ち際で翻弄される経験をしているのかもしれません。 今回は1928年生まれで、2014年の夏に亡くなった哲学者木田元の自伝風おしゃべり「闇屋になりそこねた哲学者」(ちくま学芸文庫)の案内です。この人が研究していたハイデガーやメルロ・ポンティといった現代哲学には、それなりに興味を持ち続けてきましたが、分かっているとはとても言えません。 しかし、たとえば現象学のメルロ・ポンティをちょっとかじってみようと本屋や図書館の棚を覗いてみると、この人の翻訳のお世話にならないで読むことは不可能だと思います。 長く中央大学で教えていた人ですが、大学教授を辞めてからの著書にはsimakumaくんにも読めるものが、たくさんあります。哲学的に咀嚼したうえで、自らの体験や研究を学問の素人向きに書いた本が結構出ているのです。 文庫になっているこの本もそういう一冊です。この本はインタビュー形式の自伝で、まあ、文体が「おしゃべり」だから読みやすいですね。かなり暴走して言いたい放題のような所もあるのですが、実はそういうところに、この哲学者の人柄が感じられて、面白いと、ぼくは思います。 ところで、この本の眼目の一つは、1928年生まれの青春の回想という所にあると思います。ぼくにとっては、なくなって久しい母や、叔母と同じ年です。彼は1945年、十八歳だったんですね。子どもの頃は満州で育ち、その年には江田島にあった海軍兵学校の生徒だったそうです。 ある日突然の敗戦。入学したばかりの学校は廃校。シベリアに連行された父は消息不明。満州から逃げ帰った母は生死の境をさまよっている。学校も仕事も金もない。時代の岸辺に打ち寄せられた流木のような有様の十八歳。あなたなら、誰かが拾ってくれるのを永遠に待ち続けるでしょうか。 彼は農業専門学校に通い、生き延びるために闇屋を始めるんです。やがて、やくざな世界から哲学へと転回していく二十代の軌跡が、縦横無尽といった風情で語られています。そこまでが、この自伝の前半の山場です。 たとえば、広島への原爆投下を目撃した様子を50年後の老哲学者はこんなふうに回想しています。 ヒロシマに原爆が投下されるのも江田島から見ました。僕は満州育ちです。満州には海がありません。大連、旅順までこないと海を見ることは出来ません。今みたいにどこの小学校にもプールがあるという時代ではありません。中学校にはありましたが、戦争が始まって伝染病などの関係でほとんど使えませんでした。だから、僕は泳げません。 ところが、入学願書には、どれくらい泳げるかを書かされます。全然ダメだと書いたら落とされると思ったので。二千メートルと書いてしまいました。泳げといわれたら困るなと思っていたら、幸か不幸か、その年は瀬戸内海で伝染病は発生していて、水泳の練習はなかなか始まらなかったのです。 八月になってようやく水泳の練習を始めるというので、その朝カッターに乗って島の反対側に行きました。そちらがヒロシマの側です。服を脱いでふんどし一丁になって「さあ、海に入るぞ」と身構えた時、ピカッと光ってあたり一面暗い紫色になりました。そうして二十秒くらいたったときでしょうか、すさまじい爆風がきて、吹き飛ばされそうになりました。 上級生が「広島の火薬庫が爆発したんだ」といっていましたが、ただならない気配なので、とうとう海に入らないまま、また服を着て学校に帰りました。 あるとき、僕が委員を務めていた朝日新聞の書評委員会に「原爆は本当に八時十五分に落ちたのか」という本が出ました。それによると七時半という説もあるし、九時何分かいう説もあるそうですと朝日の記者が紹介したので、そんなことはないよ、俺見てたものといったら、皆ビックリしていましたが、確かに原爆を目撃したには違いありません。あんな悲惨なことになっているとは思いもしませんでしたが。 江田島の海軍兵学校もただの学校として回想されていて、まあ、語り方がのんびりしています。原爆がどんな時代の始まりを意味していたのか、教えられることも気づくこともない少年。時代から放り出された十八才が、哲学が面白いと思うようになる敗戦直後の生活は、悲惨極まりない青春であるにもかかわらず、ユーモラスで痛快なんです。 小説家、北杜夫の「どくとるマンボウ青春記」(中公文庫)という傑作があります。戦争直後、旧制松本高校から、東北大学医学部へ進んだ頃の思い出の記ですね。高校生の、頃夢中になって読んだ本なのですが、その作品と時代も重なっていて、雰囲気が似ています。 そういえば北杜夫も木田元も、それぞれ医学部と文学部哲学科で勉強の内容は違うのですが、出た大学は同じ東北大学でした。この学校には、なにか独特なものがあったのかもしれませんね。(S)追記2022・05・06 どうして、そこにたどり着いているのかということについての、いろいろ、紆余曲折を説明するのは端折りますが、2022年の5月、木田元のハイデガーとメルロ・ポンティにたどり着いています。「メルロ・ポンティの思想」(岩波書店)と「ハイデガー『存在と時間』の構築」(岩波現代文庫)です。久しぶりに、毎日、少しづつ、辛抱して本を読んでいます。亡くなって、10年近い年月が経ちますが、ようやく木田元という哲学者と会って、その言葉を聴いている、ちょっと、ワクワクの日々です。「この年になって、現象学の哲学史の講義を聴いてどうしようというのか。」 まあ、そういう自問がないわけではないのですが、偶然「オモシロイ!」と出会ってしまった幸運に身を任せてどこまで行けるかという気分です。できれば、この案内で「面白実況中継」するところまでは、何とかたどり着きたいのですが、さて、続くでしょうか? 自宅の前にある小学校のグランドから子供たちの声が響いてきます。急な人出のニュースに、ちょっとビビった2022年の連休も、もう終わりなのですね。なにはともあれ、コロナが本当に収まればいいですね。じゃあ、乞う、ご期待!ということで(笑)、バイバイ。追記2023・05・05 上の投稿をしてから1年経ちました。個人的な木田元ブームは、実は、まだ続いていますが、何の結論も出ていません。わかったという、おぼろげな輪郭もないままです。それでも続いているのは、なんとなくの面白さが漂っていることはわかるような気がするからでしょうね。 まあ、根気よく続けます。今年中には、何か感想が云えるようにはなるでしょうね(笑)ボタン押してね!にほんブログ村どくとるマンボウ青春記 (新潮文庫)[ 北杜夫 ]ユウモアの勉強にはこれですネ。楡家の人びと(第1部) (新潮文庫) [ 北杜夫 ]傑作です。反哲学入門 (新潮文庫) [ 木田元 ]こういう感じ。

2019.09.11

コメント(0)

-

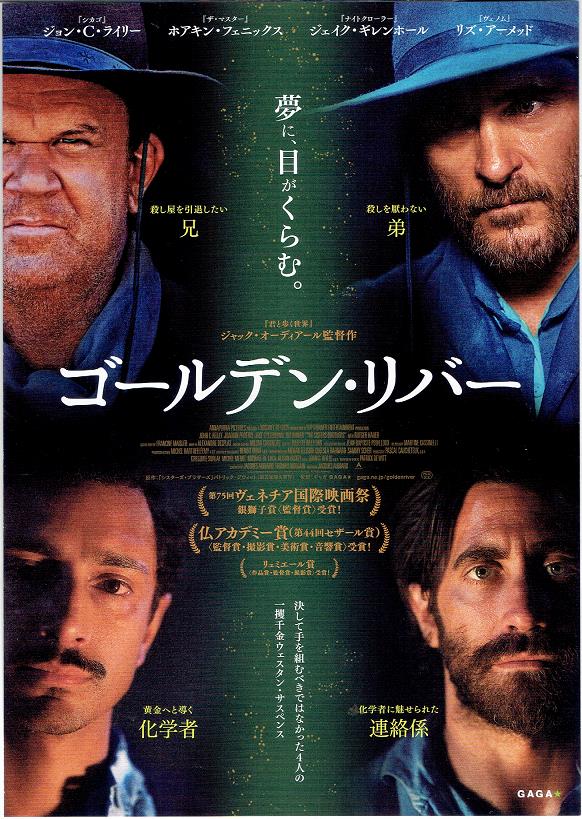

ジャック・オーディアール「ゴールデン・リバー」シネ・リーブル神戸no29

ジャック・オーディアール「ゴールデン・リバー」 2018年の第75回ベネチア国際映画祭で「銀熊賞」を取った映画で、監督はフランスのジャック・オーディアール。かなり有名な人らしいのですが、知りませんでした。俳優たちもホアキン・フェニクスとかジョン・C・ライリーとか名優ぞろい。これもよく知らない。映画館徘徊一年、まだまだ知らない人ばかりです。まあ、だからこそやって来たシネ・リーブルでした。 西部劇サスペンスでしたが、西部劇の感じはしませんでした。ゴールド・ラッシュの時代のアメリカ西部が舞台の「宝探し」映画でした。単なる金鉱堀の話ではなくて、何だかよくわからない化学薬品で川の中の砂金が一気に掘れるという、映画としてはかなり大事な筋運びの小道具に、何となく、引っかかってしまったぼくは、終始、冷静に見終わりました。 大物俳優四人組の終結と破滅の結末。暴れるだけ暴れたシスターズ・ブラザーズの二人兄弟の、とどのつまりの帰郷。この二つが大筋なのですが、「アメリカ」の荒野での追跡行や逃避行の中に面白いシーンはたくさんあります。初めて、海に面したシーンも印象的でした。 それはそれとして、やっぱりこれは西部劇ではありませんね、 というのがぼくの結論。なぜそう思うのか、よくわかりませんが、映像のイメージと、登場人物が、そこにいる感じとでもいうのでしょうか。なんか、アメリカじゃないんです。 上にも書きましたが、追跡する「シスターズ兄弟」の二人組が、ゴールド・ラッシュのカリフォルニアかどこかの海岸にたどり着くシーンがあるのですが、「西部劇のアメリカ」の感じはしませんでした。なんか、陽気さがないんですよね。 ヨーロッパの映画とアメリカの映画。何が理由でそう思うのかわかりませんが、やはり、ちがいますね。監督がヨーロッパの人だからとか、でも、俳優はアメリカの人だよとか、条件はいろいろあると思いますが、映画にして見せようとしているところに、違いがあるのかもしれませんね。 だから、どっちが面白くないなどと、いいたいわけではありません。マカロニウエスタンが一世を風靡していたころ映画を見始めたぼくがいうのも変ですが、西部劇はアメリカ映画だったという気がしました。(S)監督 ジャック・オーディアール原作 パトリック・デウィット脚本 ジャック・オーディアール トーマス・ビデガン撮影 ブノワ・デビエ美術 ミシェル・バルテレミ衣装 ミレーナ・カノネロ編集 ジュリエット・ウェルフラン音楽 アレクサンドル・デスプラキャストジョン・C・ライリー(イーライ・シスターズ) ホアキン・フェニックス(チャーリー・シスターズ) ジェイク・ギレンホール(ジョン・モリス) リズ・アーメッド(ハーマン・カーミット・ウォーム) レベッカ・ルート(メイフィールド) アリソン・トルマン(酒場の女) ルトガー・ハウアー(提督) キャロル・ケイン(ミセス・シスターズ) 原題「The Sisters Brothers」2018年 アメリカ・フランス・ルーマニア・スペイン合作・120分2019・07・12・シネリーブル神戸no29 ボタン押してね!ゴールデン・リバー [ ジョン・C.ライリー ]

2019.09.10

コメント(0)

-

徘徊日記 2019年「信州は秋の気配」信州・帰り道 その10

松本駅、塩尻・名古屋方面プラットホーム 徘徊日記2019年 信州・帰り道 その10 名古屋行特急「しなの」を待っています。昨日、ユナちゃん姫と遊んだ南松本貨物駅はすぐそこです。北アルプスの雄姿を写真に撮るのを忘れました。その代わりと言っては何ですが、松本といえばこれですね。 駅前に、草間彌生さんの愉快な美術館の看板が見えました。ヤッパリ水玉です。今回は行きそびれましたが、ぼくは好きです。前を通るだけで十分楽しい。 おっと、特急「しなの」がやってきました。自由席は先頭車両です。一時間に一本ある特急電車だからでしょうか、ノンビリ座って発車しました。 車窓は木曽の山々ですね。 特急の運転台からも、見えるのは線路と、やっぱり山ですね。まあ、当たり前と言えば当たり前ですが。でも、この場所飽きないんですよね。年齢が年齢なので・・・ 中央本線、下りは速いですね。 向うの窓からは川が見えます。木曽川なんでしょうか?そうこうするうちに名古屋です。マア、このあたり簡単に進んでしまいますが、しようがないですね。 名古屋からは新幹線ではなくて在来線です。この徘徊で初めて「青春十八」切符の登場です。一番最初の計画では、東京までこれで行ってみようかと思っていたのですが、辛抱しきれそうもないので「のぞみ」で行ったのでした。帰りは、ちょっと時間がかかりますが普通電車で乗り継ぎです。 おっと、もう大垣ですね。ここまでくれば、後は米原まで乗り継いで「新快速」一本で神戸です。 米原に着く直前でしょうか、車窓には伊吹山ですね。この山がなぜだか好きですね。「関西」の端まで来たというか、帰ってきたというか。まだ琵琶湖が残っているのですが、米原には新快速「播州赤穂行」が待ってますからね。もう帰ってきたも同然です。 松本を午後二時くらいに出発したのですが、午後八時過ぎには自宅に帰りつきました。3泊4日の旅でした。いやはや、少々疲れましたが、元気に「ただいまあ!」でした。 須坂銘菓の羊羹ですね。須坂のバーバのお心遣いです。どうもご無礼この上ない訪問でしたが、お気遣いいただきまして、ありがとうございます。お蕎麦もおいしかったです。 松本のレーズンクッキーです。これはサキチャンママの好みですね。それぞれ甘いお菓子が箱一杯で、チッチキ夫人はご満悦ですね。それからなぜか沖縄土産が入ってましたね。そういえばカガククンが、インターハイの付き添いで、沖縄がどうこう言ってましたね。 松本の直売所で買ったリンゴです。こうして写真に撮ると赤い色が勝っていますが、実物はもっと緑色が濃い、早どれの感じがして、味もたんぱくでさっぱり薄め。そういう味を期待していた、まんまの味でしたね。サクサクしてました。「雪よリンゴの香のごとく」のリンゴでしたね。 いろいろ、食べた後で写真を思いついて、ブドウは実物がお腹の中にはいってしまっていて写真はありません。まあ、そういうタイミングなんですね、いつも。 桃は完熟。信州で桃というのもなんですが、美味しくいただきました。 これにて2019夏の東京・信州徘徊の記録は終わりです。ここまで読んでいただいた皆様ありがとうございました。 それにしても、行く先々で、学生時代からの古くからの友人の皆さんや、初めて訪ねさせていただいた新しいご縁の皆さんたちに、とても親切にしていただいて、楽しい旅でした。皆様ありがとうございました。 皆様、記事上のご無礼、どうかお許しくださいますように。陳謝。追記2019・11・14楽しい旅でしたが、初めてご覧になる方は2019年、夏の信州徘徊(その1)へどうぞ。(クリックしてみてくださいね。)ボタン押してね!にほんブログ村【ふるさと納税】紅霜月と紫桃夏、2本セット 【お菓子/りんご/プルーン/和菓子】レーズンクッキー7個 フロレンツアーミレー6個の詰め合わせ

2019.09.09

コメント(0)

-

週刊 読書案内 小林信彦「生還」(文藝春秋)

小林信彦「生還」文藝春秋 作家というべきなのか、評論家というべきなのか、はたまた、編集者というべきなのでしょうか。最近では「本音を申せば」(文春文庫)と題して、週刊誌に連載を続けていらっしゃったコラムニスト小林信彦さんが脳梗塞で入院、退院後、リハビリ中に、二度の大腿骨骨折から「生還」されました。年齢的にも、ほとんど再起不能といっていいくらいの「大事(おおごと)」なのですが、その闘病記を「生還」(文藝春秋)で読むことができます。 本書を、偶然手に取って読み終えたぼくは、ただ、ただ、拍手!拍手! 今、三十代くらいの人が、ボクのこの喜び方をお読みになれば、「何をそんな?」と思われるかしれませんね。でもね、今、六十歳を過ぎたくらいの人たちの中で、二十代に「映画」とか「お笑い」とかに興味を持った人たちは、みんなこの人にお世話になったんじゃないでしょうか。 晶文社から、中原弓彦の名で出ていた「日本の喜劇人」と「世界の喜劇人」という二冊は、当時すでに幻の名著と呼ばれていましたが、ようするにぼくには映画の教科書でした。古本屋で探して手に入れて読んだのですね。まあ、今となっては何も覚えていないようなことなのですが、当時はバイブルだったわけです。 さて、「生還」ですね。自宅の一階和室で倒れた後、救急車でM病院に運ばれた後あたりで記憶が亡くなっている。 これが、思いもかけない出来事の始まりだったようです。海の上に無数のヨットがいるようである。高いところからそれらを見ているようで、無数の波が立っている。ボンヤリ見ている分には気持のよい長め、と言えるかもしれない。総ては、天井の眺めなことがわかってくる。天井には無数の模様がある。 目覚めた彼が見た世界。このシーンが実にリアルなんです。近親や知人に、同様の体験をされた人がいらっしゃたら聞いてみてください。ベッドの天井のこのシーンが「生還」の第一歩のシーンだとおっしゃるかたがたくさんいらっしゃると思います。 彼は、どんどん「生還」してゆきます。記述が、少し飛ぶ感じのところがありますが、それはそれでリアルですね。 今回は五十何年ぶりの入院なので、ほとんど初めてのような気分で、まわりを見回していた。だから、〈ダンケさん〉のことだの、戦争中の歌をうたおうといって高木東六作曲の「空の神兵」をうたったこと(恥ずかしくて大きな声を出せなかった)など、食堂だけに限っても色々な観察をした。私に歌を強制した背の高い老人は戦中派だろうと思うが、いつも、(若者はあの戦争のことを忘れているにちがいない)と思って、苛々ているように見えた。まだこういう人がいるのか、と私は感じていた。去年の一月から二月、私の入院前に鈴木清順監督が九十代で亡くなっていた。私はこの人にあったことがあるが、戦時中に出た黒澤明、木下恵介、吉村公三郎の三人の名をあげて、誰が好きか、とどうでもいいことを訊いた。清順さんは「吉村公三郎です」と松竹のモダニストらしい返事をした。モダニストだけれども、清順さんは大川の向こうの生まれらしく、つまりはあちら風であった。それでなければ「ツィゴイネルワイゼン」で大谷直子の指の粋を、ああいうふうに協調できるものではない。 こういう、話をまだまだ書いていただきたい。そう思うのは、ぼくだけでしょうか? 高校を出て、専門学校(三年)を出ただけ、ここで働いているという彼女は、この春、就職したばかりという二十一、二歳のひとだった。リハビリは人間同士の〈ウマが合う〉ことが大切だと、この人に教えられた。 腹を立てながら、学んだりしている。ここにも小林信彦がいますね。 長い戦後を私は夢中で走ってきた。そして立ち止まったいま、友人たちを想いかえすと、ほとんど、亡くなっている。最近、知名人の死を新聞で知ると、みな、私よりも年下であった。 八十五年の人生は、主として荒涼たる眺めの続きであったが、楽しいこともあった。ただ、その最後に、脳梗塞を起点とする生活が待っているとは知らなかった。この悪魔につかまったら終わりである。それがどのようなものか、しつこく書き記したつもりだが。 とにかく、生きていても、死んだときと同じような状態になってしまう。 呼吸はしているのに、息を引き取った後のような、世の中の音がすべて消えてしまったような感覚は独特である。 そして、首が外れる。クルクル回るので、目がチカチカする。窓からは赤い光、青い光が入ってくる。 これが、八十歳を過ぎて「生還」した人のリアルです。「首が外れる」って何でしょう。小林信彦が書くと、本当はリアルなことが、シュールに見え始める。「生還」を書く予定は、まだ最初の退院もする前に、出来ていたと言えなくもない。このころには、私の発想、感じ方がおかしくなっていた。他人の表現を借りれば、〈足が地面から数センチ浮いている〉ということだろうか。 いかがでしょう、すっかり小林信彦ですね。彼は「生還」しました。めでたい、実にめでたい。 今回の「案内」はこれで終ります。 ぼくは彼の生還を祝って、この夏、日本橋という所を徘徊してきました。想像していた以上に、観光地でしたが、ぼくがとぼとぼしたところは、ちょっとドブ臭い下町でした。まあ、それがうれしかったわけですが(S)。ボタン押してね!にほんブログ村【中古】 世界の喜劇人 / 小林 信彦 / 新潮社 [文庫]【メール便送料無料】【あす楽対応】【中古】 おかしな男渥美清 / 小林 信彦 / 新潮社 [文庫]【宅配便出荷】

2019.09.09

コメント(0)

-

徘徊日記 2019年 「信州は秋の気配」信州・松本あたり その9

「信州は秋の気配」 徘徊日記 2019年 信州・松本あたり その9 さて、信州徘徊最終日、今日は「美ヶ原」ですね。 もちろん、歩いてなんてことは不可能です。カガククンの愛車レガシー号で一気、と思いきや、グネグネ道でサキチャンママが少々ダウンでした。一人一台文化の松本で、日ごろは自動車を乗り回していても、人の運転だと違うんですね。 沿道は葡萄畑ですね。しばらく走るとドライブイン、今日の目的地の地図がありました。 ここで一休みです。コーヒーなんか飲んでると、自動販売機で事件です。「パッパ!ドウチタノ?」「チャッチャがねえ、出てこないんだよ。」 頂上付近にはウシさんです。ここから美ヶ原高原散策ですね。気温はなんと19度。信州の高原はすっかり秋の気配です。 名前はわからいけど、一杯花が咲いてますね。おやおや蝶々がとまってますね。気温のせいでしょうか、蝶々ものんびりしてますね。 これは何という花なのでしょうな?あちらこちらに咲いていますね。 これは、わかります。「竜胆(リンドウ)」ですね。まだ蕾ですが。 頂上です。 さっきまで蒼空だったんですが。なんといっても2000メートル近い高原の天気です。冷たい風が吹き、見る間に雲が広がって、見晴らしが変わっていきます。 まあ、どこに行っても、写真を撮るタイミングがどうも?の徘徊ですね。 頂上付近に一本だけ立っていました。ちょっと、いい感じですね。「あっちから風が吹くからねえ。」そういって立っていらっしゃるように見えました。 おや、向こうから、サキチャンママとチビラ4号、ユナちゃん姫がやってきますね。とても2000メートルの山の上にやってきているとは思えませんね。おしゃれなものです。オイッチニオイッチニ、チビラ4号も頑張ってますね。 頂上には方位盤がありました。雲というか、ガスが晴れれば180度じゃなくて、360度の絶景なんでしょうね。北アルプスから、南アルプスが一望できるようですが、あいにく、ガスが出てしまいました。 とはいえ、チビラ4号は方位盤に仁王立ちです。人生最高峰でしょうね。実は65歳のシマクマ君も、考えてみれば今日が人生最高峰だったような気がします。今まで、1000メートル台を越えた記憶はありません。 というわけで、近くのロッジで昼食。やっぱりここでは「信州そば」ですね。そういえば信州そば、今回の徘徊で、まだ一度も口にしていませんでした。あっ、サキチャンママのご実家でいただきました。忘れてはいけませんね。 野菜の「天ぷら」を、三つまでご自由に、というので、山盛りいただいて、軽井沢の地ビールをグビ、グビ、プハー!絶景!(写真は撮り忘れ) 「美ヶ原」、とてもいいところでしたよ。 「カガククン一家」とは年に一度会えるかどうか。サキチャンママは神戸のチッチキ夫人に会いたがってましたね。まあ、なんといっても遠いですからね、信州は。 帰り道にあった農協の直売所でリンゴとブドウとモモを買って、松本ともさようならです。次は「しなの」が待ってる松本駅から帰り道です。 次回信州徘徊(その10)で2019年夏の徘徊の報告もおしまいです。覗いてくださいね。にほんブログ村ボタン押してね!

2019.09.08

コメント(0)

-

徘徊日記 2019年「信州は秋の気配」信州・松本あたり その8

「信州は秋の気配」 徘徊日記 2019年 信州・松本あたり その8 松本駅で「たわけ旅」をともにした旧友たちと別れたシマクマ君ですが、改札口で待っていたのは「ゆかいな仲間」松本支部の「カガククン」とその一家でした。 「チビラ4号・ユナちゃん姫」と「サキチャンママ」(残念ながら写真は撮り忘れ)の三人連れで出迎えてくれました。一瞬、知らないじーじ・シマクマ君にビビった「ゆなちゃん姫」をドラえもんビスケットで懐柔して、一気に仲良しなりましたよ。神戸から、これだけは準備してきた甲斐がありましたね。 ここからは「ジージ・シマクマ君」の「カガククン」新居訪問の巻ですね。いつもように、ただの内輪ネタです。どうも申し訳ありません。 これがカガククンの新居です。さすが、信州ですね。屋根には煙突がありますね。暖房は薪ストーブらしいですよ。 今ふうですね。濡れ縁ですかね。芝生が植えられつつありますが、向こうにあるのは薪の山ですね。薪ストーブの大変なところは、薪の調達らしいですが、そこは信州ですね。あちらこちらから声がかかるそうで、軽トラックを借りていただいてくるそうです。 こっちにも、薪ですね。「カガククン」の日曜日のお仕事は「巻き割り」だそうです。お隣は古い農家ですね。お隣さんの生垣なのですが、花盛りで、季節ごとにいろいろ咲いたり実をつけるのをたのしめるようです。「百日紅」、夏ももう終わりですね。どこに行っても、この花が咲いていました。「山ぶどう」かな? 「ざくろ」ですね。 こちらは庭にあった花のつぼみですね。薔薇なんか植えっちゃってますね。だんだん育っていって、薔薇の花の生け垣になるといいですね。 この黄色い花は何だっけ?さあ、一晩お世話になります。よろしくね。 ちなみに、「カガククン・ユナちゃん姫」の親子は、こんな感じですね。これは、なかなか、この親子らしい写真でしたね。「パッパ、なにちてんの?」「チャチャがねえ、でてこないの。」「コマッタネエ!」「アッ、ふたちゅでてきた。」「ヨカッタネエ!」 ソロソロ、東京まわり信州徘徊の旅も終わりですが、あと二回ですね。信州徘徊(その9)・(その10)、お楽しみに(クリックしてくださいね)。ボタン押してね!にほんブログ村

2019.09.08

コメント(0)

-

週刊 読書案内 吉田篤弘「つむじ風食堂の夜」(ちくま文庫)

吉田篤弘「つむじ風食堂の夜」(ちくま文庫) なんと、もう10年以上も前のことになってしまいました。実はこの原稿は以前高校生に案内したリニューアルなのですけれど、僕はその当時、とりあえず年間20号を目標にして、ノロノロやろうと思っていていました。 というわけで、その年の1号が吉田篤弘の小説「つむじ風食堂の夜」(ちくま文庫)でした。今となっては古い小説なのでしょうか。吉田さんも結構人気らしく、新しい作品もたくさんありますね。 まあ、ともかくも「つむじ風食堂の夜」です。この小説の中にこんな会話があります。 彼は、オレンジをひとつ手にとると、『たとえば、いまここにオレンジがひとつあります。ありますね?』念を押して訊くので、私はまるで手品が始まるときの子供のようにこっくり頷いて、『ある』と応えた。『いいですね?確かにここにこうしてあります。でも先生、ここってなんでしょう?このオレンジにとって、ここってどこのことなんでしょう?』『う~ん・・・』唸ってしまったが、『まあ、だいたいこのあたり』と、オレンジのまわり半径1メートルくらいの範囲を、私は自信なく示してみせた。『どうしてです?どうして先生は、それがここだと言い切れるんです?』『さあて‥なんとなくとしか言いようがないんだけど』『でしょう?じつは僕にもこの答えは分からないんです。というより、これには正確な答えがないんですよ、きっと』『ふうむ』『ですからね、僕たちはいまこうして月舟町の果物屋に居るわけですけど、同時にコペンハーゲンにも居るわけなんです』『だって、地球の外から眺めたら、月舟町とコペンハーゲンは隣みたいなもんですから』 登場人物たちは「月舟町」界隈に住む、売れているとはいえませんが「人工降雨の研究者」を自称して、町の人々から先生と呼ばれている作家とか、果物屋の桜田さん、古本屋の親父、主演の回ってこない舞台女優奈奈津さん、その他なのですけれど、彼らが毎夜「つむじ風食堂」に集まって食事をしたり、くたびれかけている人生を語り合ったりする、よくある話なのです。 しかし、僕の印象ではこの小説は凡百の街角人情小説(まちかどにんじょうしょうせつ)とは一味違って、少々角が立っていて面白かったのです。それがこの会話なのですが、これがなかったらこの小説に高校生を案内したりしなかったでしょう。 『ねぇ、先生』突然、耳元で桜田さんが大きな声をあげたので、私はあわててコップの水をこぼしそうになってしまった。『さっきの話ですけどね』『さっきの?』『いや、宇宙の話。わたしね、思いますけど、やっぱりここはここであって、遠くは遠くじゃないと、どうも・・・』『この世のどこもかしこもが、全部ここだったら、わたしはなんだかつまんないですよ』 目を逸らしたまま、私の顔を見ようとしなかった。『宇宙がどうであって、やっぱりわたしはちっぽけなここがいいんです。他でもないここです。ここはちゃんとありますもの。消滅なんかしやしません。わたしはいつだってここにいるし、それでもって遠いところの知らない町や人々のことを考えるのがまた愉しいんです』『わたしもそうだな』背中のままの奈奈津さんが、バサバサと新聞を拡げながらそう答えた。『わたしもここが好き。先生は?先生ちゃんとそこにいる?』そこにいる?と訊かれてドキリとしたが、私はすぐに、『いますよ。ここに』と、そう答えた。『ずっとここにいます』そう答えていた。 もちろん、町の人たちが、いつも「ここ」とか、「そこ」とかの話だけをしているわけではありません。人々は、普通の生活をしています。今では、どこにもない町のようになってしまった、この町で生きる一人一人の人間の生活を小説家は描かれていて、その描写によって、一人であることの孤独も、社会の中で暮らしていることの常識的な振る舞いの何たるかも忘れてしまった僕たちの、今の生活のうすっぺらさがさりげなく浮き彫りのされていくのが。この小説だといえるわけです。僕たち人間は、寄り集まることで種の延命を果たしてきた人類の末裔なのですが、他者に対する自然な信頼や、安心を失い始めている現在というのは、かなりヤバイ時代に突入しているのではないでしょうか。 宇宙の果てからみれば、フィンランドもこの国も隣同士という視点の大切さと、やっぱり、ここに「ちゃんといる」生活の大切さ、忘れていませんかね。 ところで、この小説は映画にもなっっておるようですね。興味のある人は、そっちの方もどうぞ。もっとも僕は観ていないので、何ともいえませんね。(S)2011/04/25追記2019・09・08 以前のブログのサイト(?)がサービス終了ということで、投稿を引っ越しています。もう一つは、仕事をしていたころ高校生さん相手に出していた「読書案内」があったのですが、保存していたはずがいつの間にか壊れていることがわかって、「それでも」という気持ちで転載しています。 どうしても作品が古めということを痛感していますが、いい作品はいいしなあ、そんな気持ちです。ボタン押してね!にほんブログ村それからはスープのことばかり考えて暮らした (中公文庫) [ 吉田篤弘 ]つむじ風食堂と僕 (ちくまプリマー新書) [ 吉田篤弘 ]

2019.09.08

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 よしながふみ「きのう何食べた?」(講談社)

よしながふみ「きのう何食べた?」(講談社) 我が家にマンガを供給するのは、ヤサイクンだけではありません。時々やってくるピーチ姫もその一人ですね。棚を占拠している「海街ダイアリィ―」とか「3月のライオン」とかは彼女の持ち物ですが、その彼女が夏前に持ち帰ったのが、よしながふみ「きのう何食べた?」(講談社)でした。ハマりましたね。 弁護士の筧史朗くんと美容師の矢吹賢二くんの「愛の暮らし」の物語ですね。とても流行っているそうで、最近ではテレビドラマ化もされて人気番組なのだそうですが、見たことがないので何とも言えません。「あんな、矢吹君が妙にオネー、オネーしていて、ちょっとウザイねん。」「矢吹君て、美容師さんの方か?クネクネしとんや。そんなイメージちやうけどなあ。」「まあ、デフォルメしてんねやろ。」「どっちにしても見いへんしな。」 マンガは、ご存知の通り、ゲイのカップルのお話なのですが、面白いのは「男のための男の料理」という所ですね。 この、綿密で、丁寧な、まあいい方を変えればくどくどと勝手に蘊蓄に浸っている筧史朗くんの料理の展開。いったい何を作ってるんですかねえ。味付けとかも凝るんでしょうねえ。そう思って読んでいると。突如、こうなります。 料理なんてほとんど知らない、このぼくでもが笑ってしまうのがここですね。豚汁作ってたんですね、豚汁!ちょっと真面目過ぎませんか?その上、「味の決め手はだしの素」なんですねえ。笑う所だと思うのですが、笑えませんか? 出来上がったメニューは、そうはいいながら洒落てるんですよね。なんとなくお酒を飲むのが好きな、ぼくなんかが喜びそうなところが、ある意味リアルなのかなあと、考え込んだりもします(考え込まないけど)。 矢吹君のよろこび方もシンプルで、しかし、どこか不自然で笑えますね。何が面白いんでしょうねえ。 二人が仕事をしている弁護士事務所や美容院でのシーンは、当然ありますし、微妙な愛の交わし方や、嫉妬が描かれているシーンもあります。 しかし、やっぱり、このマンガで面白いのは、はこういう「料理と食事」のシーンですね。「お料理レシピ本」として十分通用しそうなマンガですが、作る側にも食べる側にもアマチュアの空気が漂っていて、それが、ぼくの中にある「男と女」とか「家庭」とかいう定型に縛られている感覚を揺さぶるんでしょうね。切り札で出て来る「だしの素」とか、市販のペットボトル入りの「めんつゆ」おそるべし!です。 ぼくは、一人で食べる昼食のレシピ本として、時々、利用させていただいていますが、お一人暮らし、自炊の方には、なかなかなマンガという評価にもうなずけますね。(S)※投稿記事の「表紙」・「マンガ記事」部分は蔵書の写真画です。追記2022・12・19 最近、「ソク・ソク」というゲイの老人カップルを撮った香港映画を見ました。で、まあ、思い出して、ちょっと修繕というわけでした。「ソク・ソク」は、女性と結婚生活もして、子供もいる老人が、実はゲイであることに素直になれるかどうか、というところに映画の肝があったと思いますが、いずれにしても、それぞれの人間の性的な部分に限らず、あらゆる志向において自由であることが、社会から抑圧を受けたり排斥されたりという現実には、そろそろ、ウンザリだと感じさせられましたね。ボタン押してね!にほんブログ村きのう何食べた?14巻【電子書籍】[ よしながふみ ]

2019.09.07

コメント(0)

-

週刊 読書案内 今村夏子「むらさきのスカートの女」(朝日新聞出版)

今村夏子「むらさきのスカートの女」(朝日新聞出版) 「こちらあみ子」(ちくま文庫)の今村夏子さんが芥川賞をとりました。そこはかとなく、ひいきしていた作家なので、喜びましたが、「この人が芥川賞?」 という、なんともいえない不自然さも感じました。もちろん、ぼくの勝手な感想で、一般化していう気は毛頭ありません。受賞はとりあえずおめでたいと思います。 さっそく読みました。がっかりしましたね。なんだか「通俗」になってしまいましたね。「通俗」とはどういうことかということですが、「物語」に落ちがついて、なるほどそういうことだったのかという納得を準備したことですね。オチに向かって書かれている物語といってもいいかもしれません。 たとえば、彼女のここまでの作品で、「こちらあみ子」の場合、あみ子の様子を描写しているのが誰なのか、最後まで分かりません。いわゆる「神の視点」で描かれているわけですが、神にはなにかわかっているわけではなくて、ただじっと見ているという印象です。 「あひる」(角川文庫)の場合は、「あひる」を飼っている家の二階で暮らしている娘によって描かれている、一階の世界でした。二つとも、視点人物の意識の深さというか、形にならない不定形な印象が、小説の深さを支えていると感じました。 今回は町中の公園の、いつも同じベンチに座って、いつものようにクリームパンを頬張る、謎の「むらさきのスカートの女」の変転が、もう一人の女の、ストーカー的視点によって描かれるのです。この謎の設定が何だか通俗なのですね。 で、「むらさきのスカートの女」は、いかにもありがちな転落を遂げ、それを見ているもう一人の女が、なぜ、一部始終を見ることができるのかという謎だけが、作品のプロットとして浮き彫りになります。サイコミステリー映画の、誰がどこで見ているのかという古典的な謎解きがありますが、あんな感じですね。 結果的に、誰がどこで見ていたのかという謎は解かれます。しかし、読者はここで「そうっだったのか!」と驚くことになっているというようなこの描き方が、これまでの今村作品にはなかった構成で、ぼくには通俗と感じられました。 ストカー視点の書き手がなぜ見ていたのかという、ぼくには、そっちが本質的に思える謎は放置されたままのように感じました。見る相手を失った女は「黄色いカーディガンの女」として「謎の女」を生き始めるのですが、何だかありがちな結末でしたね。 彼女は、「少し怖い話」を書く、そこそこの人気作家になるのでしょう。でも、それって、どういうことなんでしょうね。 村田沙耶香の「コンビニ人間」(文春文庫)の時も、柴﨑友香の「春の庭」(文春文庫)の時も、同じような感想を持ちましたが、そのあと、しばらく読む気が失せるんですよね。(S)2019・09・05ボタン押してね!にほんブログ村【中古】 春の庭 文春文庫/柴崎友香(著者) 【中古】afbコンビニ人間 (文春文庫) [ 村田 沙耶香 ]

2019.09.07

コメント(0)

-

徘徊日記 2019年「信州は秋の気配」 車中あたり その7