2009年08月の記事

全44件 (44件中 1-44件目)

1

-

総選挙からの教訓

政治ネタは書かないことにしていますが、誰にも役立つ教訓を一つ、二つ。1.小泉さんが「自民党をぶっ壊す」と啖呵を切って圧勝したが、それを自分達でできないなら、民主党にやらせてみるかとなっただけで、国民の真意は変わっていないと言うことが確認できました。これは、個人も会社も同じことで、言葉だけでなく、有言実行が大切と言うこと。2.自民は「責任力・実行力」を訴えていたが、国民はそれができていないから民主党を選んだのであって、自分勝手で相手の気持ちが分からないことが問題ということを分かっていない。つまり、生産者思考しかできない会社が潰れるのは常識と言うこと。3.自民党は民主党の批判広告ばかりしていたが、自分に伸び代がなくなると、相手の足を引っ張るようになるのは人間の常。これほど端から見ていて見苦しく嫌なことはない。品性の無さ丸出しで、加勢は得られない。私たちも注意したいものです。いづれにしても、戦後の利権政治、箱物政治、民意からかけ離れた官僚政治を一度ぶっ壊して欲しいというのが民意。量的拡大を求める幸せは、真の幸せをもたらすものではありません。質の向上を求める幸せへの意識の転換を図らなければならない時代に来ていることは、環境問題からも明らかです。民主党の皆さんも、人格を磨いて、志の高い政治を心掛けて欲しいモノです。そしないと、また揺り戻しがくることは明らかです。

2009.08.31

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう 番外編

きっかけをつかむ自分を変え、成長させて行くには、何かしら衝動的なきっかけがいる。そういうきっかけは人生の節々にあるのだが、どんなに魂を揺さぶるようなきっかけになりうるものであったとしても、本人のエネルギーが高まっていなければ何事もなかったように通り過ぎていってしまう。運命の出会いを、生かすも殺すも本人次第である。運命の女神には後ろ髪がないので、出会うまでに自分のエネルギーのポテンシャルを一杯にあげておき、その一瞬のチャンスをしっかりとつかまなければならない。それには、胸の内に燃えさかる意思を抱いて、日々研鑽、努力するしかない。ドラマに序曲があるように、人生のドラマがクライマックスに達するまでにも十分な準備期間が必要である。三十代前半くらいまでは、目の前にある仕事を地道に精一杯こなしていくことである。そうやって真剣に、真摯に、目的意識を持って生きていれば、さまざまな問題が見えてくるし、理想も分かってくる。そうしているうちに徐々に自分の中で力が熟成されていき、チャンスに巡りあった時にサッと風に乗ることができる。

2009.08.31

コメント(0)

-

遅ればせながら「送りびと」を観ました

昨日は映画「送りびと」を観ました。(京都には映画を500円で観られる会がある)冒頭に、楽団の解散で本木君がチェロを手放し「チェロを売って、自分は今までチェロに縛られていたが、手放してスッキリした」という場面があります。これは、「煩悩のままに執着しているものを手放せば苦はなくなる」ということに通じ納得。随所にエスプリも効いていて笑い声がこぼれます。「棺桶の値段は材質と金具の差だけで、最後の買い物は自分でできない」 全くその通りですね。また、奥さんさえ「汚らわしい」というように、人間の差別意識の浅はかさも描かれています。誰もが必ずお世話になることなのに、私たちの心の中にある死を忌む気持が哀しいですね。でも、私の主催している夜話の会に時々来てくれる20代前半の女性は、美大を出て湯棺をやりたいと葬儀屋に就職しました。嬉しいですね。映画の中で、いしぶみ(石文)という言葉が出てきます。文字がなかった昔の人は、自分の想いを相手に伝えるために、石を渡したのだそうです。もらったひとは、小さくてざらざらした石とか、重くてつるつるした石とかで、相手の感情を読み取るのだそうです。私もよく川に行くと石を拾うが、ちょっとロマンチックですね。全体的な印象は、観光旅館での見送りに通じるなと思いました。団体客がバスで帰るとき、旅館の人たちがバスが見えなくなるまで見送っていることがあるが、あれはバスに乗っている人にではなく、それを観ている未だ残っているお客様が「自分達もあのように送られているのだ」と満足するためのサービスです。納棺も同じで、自分は死んでしまって観ることはできないが、映画を観ることで、「自分もあのように送られるのだ」と思って観る人で受けたのではないかと思われてきました。(観客の大部分は高齢者でした)

2009.08.30

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう 番外編

ツキが落ちても悲観することはない人には、良いときもあれば悪いときもある。何をやってもうまくいかないときには、禍福はあざなえる縄のごとしで、「ずっと悪いことばかりではない、いつかは必ずいい目がでる。本来、自分は運がいいんだ」と思って粘り強くやり続けるしかない。ようは、ツキが落ちたときに悲観しないことである。誰だって、何をしてもうまくいかないときが必ずある。そうした局面で何をしたか、どう対応したかによって、その後の展開が大きく変わってくる。ツキの悪いときに、「私は運が悪い」と嘆いても何の益にもならない。するとますます深みにはまって、本当にダメになってしまう。そんな場合には、じっと我慢して目の前のことに打ち込むしかない。そうしているうちに、不思議と運が開けてくるものだ。いまひとつ運がないと思える人は、変な色目を使わず、目の前のことに一生懸命に取り組んでみるとよい。大地主だった家が傾いて大学を諦め、商業学校に進学したが学資が払えずに退学して養豚組合に就職したのが縁でハム会社を起こし、日本で有数の食品会社にした人だっている。

2009.08.30

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう 番外編

心の殻を破れば成功する目標を実現できない人は、潜在意識の中に劣等感や恐れ、罪悪感を持っていると同時に、それらが固定観念化されて強いブレーキになっている、と田舞徳太郎さんは語る。うまくいかない人ほど、「女性だから・もう歳だから・時間がないから・資金がないから・学歴がないから・次にやろう・あれだけ努力したのだから」などと、自分を殻の中に閉じ込めてしまって、できない理由を挙げて自分なりに正当化し納得する。殻に閉じこもっている限り、失敗したり挫折したりすることもなく、自分が傷つくこともなくて安楽です。よく「自分なりの生き方をする」「自分なりのやり方をする」「自分なりの努力はした」という人にも、そんな所が多いような気がします。それも一つの生き方ではあるが、人間として生まれてきたからには、どんなに些細なことでもいいから何か一つは人に負けないものを持ちたいものです。それが、自分が生きた証だと思います。また、そこに人生に対する自信や生き甲斐も生まれてきます。それには、「失敗してもいい・挫折してもいい・何がなんでもこれをやるんだ」という意気込みで、自らの心の殻を打ち破って邁進していく勇気がいると思います。

2009.08.29

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう 番外編

人間に与えられた五つの平等札幌かに本家の日置達郎さんは、人間には与えられた五つの平等があるという。1.時間 「時は金なり」、一日二四時間をいかにうまく使うかで差が出てくる。2.思考 言われるままに適当にやっているのと、工夫してやっていくのでは大きな差。3.笑顔 いつも笑顔で人に接しられたら、素晴らしい人生が開けてくる。4.言葉 言葉をうまく使いこなせるかどうかで、人間関係ややる気が違ってくる。5.身体 魂と肉体の二つがある。「人様のお役にたとう・喜んでいただこう」と魂の向上を図ることが大切である。節制をして親からもらった肉体を大切すれば、いつまでも人様のお役に立てる。1日24時間は同じでも、その時間をうまく使うことによって何倍にも生かすことができます。時間を生かし、思考・笑顔・言葉・身体の四つをどう使うかが問題です。我々が働くため使える日数はだいたい正味一万日です。この時間の使い方の目標を描いて、悔いのない一生を送りたいのです。

2009.08.28

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう 番外編

才能開発のための三つの原則糸川英夫さんは、才能が開発され花開くには、次の三つのステップが必要だと語る。ステップ1 才能の到達目標を明確にする自分が到達したい頂点をはっきりとさせることが、職業選択や才能開発のために最初にすることである。ますます世界化するので、国の外をも最初から視野に入れておくとよい。ステップ2 才能の階段を毎日上がる当面の短期的な到達目標に分解し、毎日身近な目標をクリアするために努力する。24時間の限られた時間を、毎日少しずつ費やして、階段を上がることに充てるほかない。それが、天才であろうと凡才であろうと、変わることのない人生の真実である。1日5分でもいいから、階段を上がるために恒常的に時間を投入できるか否かである。ステップ3 進歩に拍手する人がいる苦しい努力の末に階段を上がった時、心から喜んで称賛し拍手してくれる人がいるならば、また次の階段を上がろうとするエネルギーがわいてくる。人間の能力開発は、結局は自分自身で目標を立てて、毎日休まずは歩き続けるしかない。

2009.08.27

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう 番外編

偉大な人になる条件偉大になるための条件として、森信三は次の三点を挙げています。1.自分のやりたいことはすぐにやる つまり、自分が本当にやりたいと思ったことは、何事も投げ打って直ちにそれをやることです。2.夢中になる何事であろうとも、ときには夢中になって時間を忘れて没頭することが大切です。夢中になることのできない人間はダメです。3.最後までやり抜く物事というものは、七割から七割五分あたりまで行くと辛くなるものです。登山で言えば胸突き八丁で、そこをしゃにむにやり通すか否で人間の差が生じます。フラフラになっても、ぶっ倒れるまでやり抜く頑張りが最後の勝負を決します。考えてみれば何と言うこともないことだが、真理とはそんなものだと思います。これを徹底できる人となると少なく、従って偉大な成功者も少ない。

2009.08.26

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう

中卒後プロボクサーを志したが、内蔵の病で新人王の夢を断念した小笹公也さんは、アルバイト先の塗装屋で修行して21歳で独立した。今では社員1500人を抱えるリホーム会社の社長だが、38歳の時に大検に合格して大学の商学部に週4日は通い、パソコンで決済をしたり指示を出したりしています。宝塚花組主演娘役として活躍し、退団後はテレビドラマのヒロイン役などを演じていた枡谷多紀子さんは、30代半ばに芸能界を去り、自宅でピアノと歌を教えながら歯科医師を目指して予備校に通い、2度目の受験で歯科大学に合格した。歳を取ってからの勉強は、やっと頭に入れたことがあっと言う間に抜けていく。学校は卒業できたものの、国家試験にはなかなか受からない。母親の看病と家事も重なり、やっと4度目の挑戦で合格しました。現実の社会や生身の人間に直接関わりたいという思いを抱いて、挑戦した歯科医の夢の実現に10年を費やしたが、「投げ出さなかったのは宝塚で鍛えられたおかげ」と笑う。夢への挑戦には、人それぞれのドラマがあります。早咲きの花もあれば、遅咲きの花もあります。何歳になっても、前向きに挑戦し続ければ成就しないことはないはずです。あなたに、『頑張れ』というエールを送ります。

2009.08.25

コメント(0)

-

目の前のことを目的に生ききる

このところ同年代の方々から病床の便りがよく届きます。この歳になると、ときには死病となる方もあり訃報も届きます。私自身は長生き願望が泣く、今は70歳を目標に(最初は65歳が目標だったが5年更新した)しているが、死ぬその日まで明るく、楽しく過ごすことを心掛けています。今は、尼さんの夜話の会をお世話していることもあり、自分なりに「明るく、楽しく、心豊かに」生ききるためのお釈迦様の智慧をまとめ直しています。その中から、友たちに贈る言葉として一部を掲載します。(今のテーマが終わり次第掲載したいと思っています)十四世ダライ・ラマは語る。誰もが明日を見通すことはできない。そのために、常に明日は不安に満ちている。これは死の恐怖と同じ種類の不安である。人が死を恐れる大きな理由は、死後を見通すことができないからであろう。だが、人は過去の経験から、明日を、未来を推し量る術を身につけているではないか。今日の存在の基盤に立ってば、明日はおよそかくあるであろう、と推測を働かせることは不可能ではないだろう。実際に、人間はそのようにして毎日の日常を生きている。明日が分からないからといって、その不安のために明日を迎えられない者などいない。同様に、この現世から来るべき来世がある程度見えてくるはずだ。ならばことされ、死を恐れおののく必要はないだろう。もしあなたが、特別な修行も積まず、深く仏の教えに帰依しているわけでもない、ごく普通の人間で、しかも死を恐れているならば、死を思うな。考えるな。そして、現実に死が迫ったなら、酒でも飲み、残された時間を楽しめ。やがて人生と共に恐怖も終わる。要するに、考えてもしょうのないことは考えるだけ無駄で、今を生き切ることです。あるお坊さんが、「私達は部屋の掃除をする時に、“部屋を綺麗にする”ということを目的にします。修行の道場では、“部屋を綺麗にする”という目的は作りません。見える所であろうが、見えない所であろうが、関係なく掃除をするのです。それは、“掃除をする”ということ自体を目的にしているからです。自分が“今していること自体”を目的として生きる時、私達は不満を乗り越えることが出来ます。目的を作るのではなくて、生きて“今していることになり切る”のです。今していることを目的とすると、誰の人生にも、どんな状況のときにも目的を見つけることができます」と言う。病気の人が、病気を治す事を目的にしたら、どうなるでしょうか? 必ず死んでしまう私達には、必ず治らない病気に罹る時があります。それなのに、病気を治すことを目的にすると、その人の人生最後の挑戦は必ず「敗北」で終わることになります。それは、悔しさとなり、未練となるはずです。私たちは いまを生きることを忘れて、明日への希望 明日への準備のためだけに生きているようです。それでは、結局、死ぬまで幸せになる準備で終わるのではないでしょうか?◆なんで立っているのか不思議ですね? 人生なんてこんな不安定なモノかもしれませんね。

2009.08.24

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう

中学校から大学まで同じ私立校に通い、レールに乗っただけの人生のような気がして、「一生追いかけるものが欲しい」と京都を飛び出した長谷川ゆかさんは、ニューヨークに渡って15年、高級ブティック街に服飾ギャラリーを構えるまでになりました。渡航して、美術学校の自由な雰囲気と現代アートに衝撃を受けて入学し画家を目指した。ニューヨークファッション工科大学への入学も、ふと立ち寄り、すれ違った教授が「その服どうしたの」と自分で作った服を見て声をかけられたのがきっかけである。実力が認められて、全米代表として国際ファッションショーにも出た。ある年末に、ニューヨークでキツネを1匹買って作った帽子とマフラーを身につけてバス停に立っていると、中年女性に手招きされた。帽子とマフラーを指さして、「売ってくれ」と頼まれた。彼女はギャラリー経営者で、それが縁となって自分のブランドの立ち上げにつながりました。「人生ハプニングの連続。それをどうするかは自分次第。何かにとらわれたりせず、ドキドキすることを表現したい」と彼女は言います。

2009.08.24

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう

「そうは言っても、やっぱりやりたいことが分からない」という人も多いだろう。でも、今はやりたいことが分からなくても悲観することはありません。何かを求め続けて人生を真剣に生きていれば、何時かは自分の人生に目覚め、天職にも巡り会い、きっと素晴らしい道が開けてくるはずです。いつ本当の自分に気付くかはわからないが、その時々の状況に真剣に立ち向かっていくことです。そうやって人一倍努力していれば、運命の女神がきっと微笑みかけてくるはずです。運命の女神は、微笑みと努力を愛します。いつも心に夢と希望を抱いて微笑みを忘れず、明日に向かって明るく歩き続けるしかありません。今野由梨さんは、未だ女性の四大卒が少ない時代で就職は厳しく、何処も扉を開けてくれませんでした。そこで雇ってくれないなら自分で会社を興すしかないと、今で言うフリーターをしながら資金を貯めていたとき、ニューヨーク世界博のコンパニオンとして渡米しました。そのときにアメリカで得たヒントを元に、日本で初めての電話を使った双方向での情報サービスを提供する会社を興しました。「就職に挫折して10年、それは光りを求めての無謀で遠回りの、しかし掛け替えのない20代の旅でした」と語ります。

2009.08.23

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう

どんなときも笑顔を絶やさない広末涼子さんは、「自分がやりたくて選んだことなら、どんなに大変でも苦にならない。でも、仕事ばかりでは笑えないこともあるから、友達や家族と過ごす時間も大切である。どうしても笑えない時には、好きな音楽とか小物で遊んだりとか、周りに好きなものを集める。やっぱり、笑いには理由がいるんですよ」と、いつも笑顔の秘訣を語ります。勝負強さが有名だった長嶋選手は、「ここが見せ場だというところで『必ず打てる』と自分に言い聞かせ、ホームランを打った姿だけを頭に描く。『あのピッチャーの球じゃ打てないかも』といったことは絶対に考えない」と言ったが、その裏には「これだけ練習したのだから絶対に失敗しない」という厳しい練習があり、後はクヨクヨ考えてもどうにもならないという姿勢があります。何ごともやるだけやったら、後はなるようにしかならず、クヨクヨ考えてもしょうがありません。どんなことでも良い方に変えられるのだと信じて、どんなことがあっても余計な心配などしないで前向きに明るく取り組むことです。広末さんの何時も笑顔を忘れない心掛け、長嶋さんの楽天的な性格、それが運命の女神を引き寄せ、自分の力を100%発揮させる原動力となるのです。

2009.08.22

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう

何事もすんなりといくことは少なく悩みの尽きないのが人間だが、大概の悩みの壁は自分で勝手に巨大なものにしてしまっているだけです。本当はほんの小さな壁であっても、悩んでいる本人にしたら、自分の心の中で壁がどんどん大きくなって立ちふさがり、目の前が真っ暗になってしまって、果てしなく高くて長い、大きな壁が目の前に立ちふさがっているように感じるものです。だが、悩みというのは、ぐるりと取り囲む塀ではありません。行き詰まったときは、心の窓を大きく開いて視野を広め、四方八方、天地から、もう一度ぐるりと、現実を、足元を見つめ直してみることです。何かを思い詰めて目先だけしか見えない私たち人間の姿は、『出る穴があるのに障子のトンボかな』という川柳そのものです。視野を広げて見れば「出る穴」があるのに、それに気づかないでバタバタと目の前の障子の壁に頭を打ちつけて、いたずらにバタバタしているトンボの姿が浮かんできます。ただ立ちすくんで悩んでいるだけでは、壁は動いてくれません。自分からとにかく右か左に動いてみることです。すると、意外に近くに壁の切れ目があるかもしれません。すぐに途切れがなくても、とにかく歩き回ってみることです。

2009.08.21

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう

「何時かはゴールに達するというような歩き方ではだめだ。一歩一歩がゴールであり、その一歩一歩が価値を持たなければいけない」とゲーテは言ったが、比叡山千日回峰行を成し遂げた阿闍梨は次のように仰いました。比叡山千日回峰行では、最初の3年間は毎日30キロを年間100日、4、5年目は年間200日、6年目は毎日60キロを100日、最後の7年目は何と毎日84キロを100日と30キロを100日歩きます。毎日84キロを歩く京都大回りでは、「そんな時、84キロも歩かなければならないかと思うとぞっとする。最初から最終ゴールを目指したら苦しいばかりである。そこで、考え方を変えて目標を近くに置く。まずはあのお堂までと歩き始め、お堂に着いたら次はあの石仏まで、というふうに歩くのだ」とあかす。夢に立ち向かうときも同じで、夢の実現に至るまでの課題を細分化して、目の前の目標に向かって最初の一歩を踏み出すことです。どんな遠大な夢であろうと、千里の道も一歩からで、「今日の一歩」を積み重ね続ければやがて実現します。そうやって、毎日その達成を楽しみながら、一歩一歩怠ることなく歩き続けるのが、人生を毎日楽しく生きるコツでもあると思います。

2009.08.20

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう

情熱的な舞踊で世界中の人を魅了するスペイン舞踊界のカリスマ的ダンサー、アイーダ・ゴメスさんは、「7歳で踊り始めてから、私の人生にとってダンスが総てだった。私がしてきたことは、ただ一つ。努力、努力、そして努力。10歳で再起不能の大ケガをしたが、踊ることをあきらめなかった。5年間、首を固定して踊った。私にはそれしかなかったから」と大きな瞳を輝かせて笑うが、モノ・ヒト・コトとの出会いを大切にして、一生懸命、精一杯、一歩ずつ踏みしめて諦めずに努力をしていると、何かがもたらされるはずです。それが、自分の人生を精一杯生きるということだと思います。壮大な夢であればあるほど、最終ゴールだけを唯一の目標とした生き方では、遅々として進まない現状に対する不平不満が募ってきて挫折してしまいます。私たちに大切なことは、夢に至るまでの道程を明確にし、「いま、この一歩」を大切にして、命の花を毎日精いっぱいに咲かせることです。そうすれば、今日の一歩に意味を見いだし、毎日達成感を味わって今日を楽しむことができます。今日が楽しければ、明日になれば過去の昨日は楽しい思い出になり、明日という今日も楽しくなり、あなたの一生は楽しく彩られたものになります。

2009.08.19

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう

夢を見ることは誰にもできるし、ある程度のところまでは誰にも努力できます。だが、夢を持ち続け、人にはいい知れない困難を克服しつつ、実現するまで努力し続けることは誰にでもできることではありません。ピアニストの神谷郁代さんは、「いつからある程度の自信がつきましたか」と問われて、「コンクールもその一つ(26歳のときエリザベート王妃国際音楽コンクール入賞)でしょうが、それは人の評価ですよね。それよりも、やはり自分自身の練習量の裏づけ、いかに努力したかでしょう。努力には才能ということが大きく関わってくるのよ。才能がないと自分自身が成長しているかも判断できない。たとえ判断できる才能があっても、逆に自分自身のレベルが伸びていないことがわかるから、やっぱり途中でイヤになって止めてしまう。いくら練習してもあまりうまくならなかったら、1年ぐらいは続くかもしれないけど10年も続きます。結局、才能があるからこそ、人一倍努力できるのよね。逆に言えば、ずっと努力し続けられる人こそ才能があるのではないかしら」と答えているが、天才とは自らの才能を信じ、最後まであきらめない人をそう呼ぶのかもしれません。

2009.08.18

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう

でも、やり始めたからといって、すんなりと結果がでるとは限りません。プロゴルファーの小林浩美さんがアメリカツアーに挑戦したとき、最初のうちは成績が振るわず予選落ちが続いた。周りに相談する人もなく、ホームシックにかかってすっかり弱気になってしまい、思いあぐねて日本航空アトランタ支店の社員に打ち明けました。「ダメな奴は、たった3カ月で調子が悪いとか、ホームシックにかかったとか何とか口実をつけて帰ろうとする。君は何のためにアメリカに来たんだ。本気でやる気があるのか。このまま帰国したら、きっと一生挫折感がつきまとうだろう」と厳しく忠告され、「人生には必ず浮き沈みがある。失敗とかスランプとか言って落ち込む必要はない。ようは、失敗をいかに成功の糧にするかだ。前進だけを考えよう」と心に決めてアメリカに止まった。遂に95戦目で初優勝を飾ったとき、諦めなかったことの勝利をかみ締めつつ、寂しかったことや辛かったことを思い出して、目から止めなく涙がしたたり落ちました。あなたは、当初の小林さんのように何かと理由をつけて中途半端に諦めていませんか?

2009.08.17

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう

シナリオライターの龍居由佳里さんも、今の自分に物足りないと思っている人たちに、「私が会社を辞めたのが35歳のとき。普通は35歳じゃ遅い。まして子供がいてはと思うでしょう。だけど私は図々しく、まだこれからだと思っていたのです。35歳までは映画プロデューサー的な仕事に就いていたんだけど、この分野では自分は大成しそうもないと思ったんです。とにかく、幾つになっても遅いということはないし、ダメだったらまた別のものという考え方でいいんじゃないかと思います。とりあえず一歩を踏みだすパワーさえあれば、二歩目、三歩目も出てきます。家の中で、『何でこんなことをしているのかしら』とただ思っているだけでなく、踏み出せば、あとは何とかなると信じて一歩を踏み出すことが大事だと思います」と立止まっていずに、「勇気を持って一歩を踏み出せ」とメッセージを送ります。何かを感じたら即動くことです。行動することによって、そこに感動が生まれます。「凡と非凡の分かれるところは、能力の如何ではない。精神であり感激の問題だ」と安岡正篤は言ったが、私たちはどうしても怠惰になり惰性に走って、行動することから生まれる感動とは無縁になりがちです。

2009.08.16

コメント(0)

-

お盆の行事は生者のためのもの

お盆で里帰りをされている方も見えるでしょうね。お盆の行事は昔からの習慣だからと、ただなんとなくご馳走をお供えして、亡き人の精霊をお迎えしていることが多いものです。でも、それでは何の意味もありません。お釈迦様の10大弟子の1人、木連尊者が、教えに従って亡き母を苦界から救うことができ、喜びのあまりお釈迦様に「私ばかりでなく、世の人々が同じような供養をすれば、誰でも救われるのですか」と尋ねると、「慈悲心と孝順心を持って行えば、生者は安楽が得られ、亡者は浄土に生まれ変わるであろう」と仰いました。お盆は、直接的には亡者の冥福を願う行事だが、そのことを通して、現世に生きている私たちが仏の心に触れて慈悲心、孝順心を持つ機会にすることに真の意味があります。仏の心に触れるとは親に触れることであり、親を拝む心はそのまま仏を拝む心となり、それはそのまま我が身を拝む心です。こうした心の働きを孝順心といいます。また、人間は自分一人では生きられるものではなく、多くの人々に支えられて生かされていることを思うとき、「ありがたい、尊いこと」と思わずにはいられません。この恩恵に報いるために、人々にかける愛の力を慈悲心といいます。◆広沢の池からの灯篭流しと送り火もいいですよ

2009.08.15

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう

軍師の太公望は、周の文王に「政治がダメになる原因は何か」と問われて、「良いことだと分かっていても実行しない・好機が来ても決断しない・悪いことと知りながら改めようとしない」と答えたが、これは何事にも通じます。だが、これを確実に実行できる人は少ない。だからいま、君たちだけでなく、政治も経済も社会もすべてが混迷しているのです。作家の石垣綾子さんは、「人生とは、今日という日の積み重ねですから、『今日、いま』しなかったら、物事は永久にできないものかもしれません。『したいけど、できない』と言ってしないのは、結局『したくない』と言うのと同じことではないかしら。しかも、できない理由を私たちはいろいろに作り上げ、こね上げて、自分を正当化して現状に甘んじてしまう」と言う。「明日から」、「そのうち余裕ができたら」などと思っている人が、何かを始めた試しはありません。人生には過去も未来もなく、「いま」という一瞬しかありません。人生は思い立ったが吉日。過去を悔やむことなく、「今日が最終の日」だと考えて希望を持って取り組み、明日があると思わずに「今日が最後の日」だと考えて全力投入し、日々新たに実行し続けるしかありません。

2009.08.15

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう

あるお坊さんが、人生は雨の日の托鉢と同じだと言っていました。雨の日の托鉢は、冬は寒さが身にしみ、梅雨の頃にはカッパの中が汗で不快極まりないそうです。そんな時には、三つの選択肢があります。1.「雨だから行きたくない」と何か休む理由を探す2.「みんなが行くから」と仕方なくついて行く3.「どうせ行くなら頑張って行こう」と前向きになる消極的な姿勢で托鉢に行くと、「早く終わらないかな」かとばかり考えて辛い一日になる。ところが、積極的な気持ちで托鉢に出ると、雨にうたれた緑が感動的なほどにイキイキとして美しく見えたり、お年寄りの「ご苦労さまです」という声が晴れた日とは違って我が身にズンと響いたりする。終わった後で読む般若心経にも感動がある。雨の日の托鉢には、晴れた日に千日托鉢しても得られない特別なものがあると仰いました。人生も同じで、どんなに辛いことでも、前向きに自律的に取り組めば面白くなります。それに拍手してくれる人がおれば尚更です。応援団と人生の師を持つことです。

2009.08.14

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう

「失敗への道には見逃したチャンスがあちこちに転がっている。チャンスは決して向こうからやってきてドアをノックするものではない。それは自分の心の中にあるからだ。チャンスとは、周りの誰もが否定的な考え方をしていても、そんなことにとらわれず前向きに考える方法を見つけることである」と世界的な能力開発研究家のウェイトリーは言う。慶応病院の心臓外科医だった内藤千秋さんは宇宙飛行士の募集を知って、それまで宇宙のことなど何も知らなかったが、「わあ、すごい。宇宙から地球が見られるんだ。本当にそんなことができたら、きっと素敵だろうな。私の世の中を見る目も変わるかも知れない」と、後先も考えずに応募したという。同じ慶応病院の病理医で、後に夫となる向井万起男さんも応募しようと思ったが、転職のことや収入が減ること、将来のことなどを考えて躊躇し断念した。私たちは『面白そうだ』と思っても、つい向井さんのようにいろんなマイナス要因を考えて躊躇してしまい、結局は諦めることになりがちです。でも、一回こっきりの短い人生なのだから、あなたも内藤さんのように、もっと自分の心に素直に、やりたいことに勇気を持って一歩を踏み出してみませんか?

2009.08.13

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう

就職とは、自分の生き様の表現です。曖昧な気持で就職して後になってからあれこれと不満を言うくらいなら、就職する前に「自分の特性や人生観」をしっかりと見極め、将来の「生活や家族のありかた」なども考慮した上でベストの道を選択すべきだと思います。1.それぞれの道を選択した場合に、「得るだろうもの」と「失うだろうもの」を書き出す。先輩に聞いたり、インターンシップなどで確かめてみるのもいい。2.未来(1年後、数年後、10年後、20年後など)の自分を想像し書き出す。先輩の姿を眺めて想像してみれば、おおよその姿は想像できるはずです。3.自分が「最終的に手に入れたい人生」とはどんな姿かを具体的に書き出す。生き甲斐・働き甲斐に溢れた理想の生活シーンや仕事のシーンを描いてみると良い。人生で「これだけは譲れない」というものはなにかも考えて下さい。自分の特質(能力や性格)が生かせるか否か、足らないとすれば何で、それを身につけることは可能か否かを考慮して総合的に判断してみて下さい。後は、「念ずれば花開く」というように、「これが自分の生きる道だ」と心から信じて、取り敢えず一万時間、脇目もふらずに精進してみることです。

2009.08.12

コメント(0)

-

この世を心安らかに生きてゆくには

5月から尼さんとの「夜話の集い」を企画するようになって、自分なりに釈迦の教えをまとめ直してきました。パワーポイントで200枚余、原稿もテーマ毎に100枚を超えましたが、最近になって簡単な結論に落ち着きました。この世のモノは、川の流れのように見た目には同じに見えていても絶えず変化し続けて元のモノにあらず、また水に映る月のように捕まえることのできない儚いものでしかない。従って、この世には確たる頼るべきモノものなど一つもないのに(金や名声も最近のマイケル・ジャクソンや大原麗子・酒井法子のように頼りにならず、この頃の豪雨でも分かるように家も頼りにならず、肉親さえも親殺し子殺しがあるように頼りにならない)、煩悩のままに表面的な良い状態を手に入れようとして執着するから、思うようにならずに苦が起きます。このような状態から抜け出し、心安らかに生きるのは簡単なことです。【美しい花があるのではなく、花を美しいと思う人がいるだけで、花はただあるだけである】というように、モノやお金だろうと、病気や死にしても、「あるがまま」を素直に受け入れて「いまある状態」に感謝し満足する人と、「もっと良い状態」と比べて不満を抱く人がいるだけのことです。ですから、原則的には「今ある状態」を素直に受け入れ、少欲知足(欲を少なくして、足を知る)の精神で余分なことを望まず、「今を精一杯生ききる」(過去のことや未来のことを思い煩わず、目の前のことに集中していれば苦は生じないはずです)ことです。これしかないが、これを実行するとなると難しく、従って悟った人となると皆無といえます。凡人たる私たちとしては、「なんとかなる」と開き直って、目の前のことを一つ一つ片づけていくしかありません。

2009.08.11

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう

若い間は無限の可能性が感じられるが、私たちに与えられた時間や資源、資質には限りがあります。だから、何かに絞り込んで集中しない限り、どれもこれも中途半端になってしまい、一隅を照らす存在になることは不可能です。だが、人間は迷う動物で、毎日選択に迷いながら生きています。それは、「何を取って、何を捨てるか」を選択する場合に、捨てる勇気がないからです。サラリーマンを辞めたいと言う人に、自由と不自由の話をよくします。「何時も同じ時間に通勤電車に揺られて会社へ行き、同じような仕事をタンタンと続けるだけでやり甲斐もない」とか、「会社の都合で職種や勤務地が変わり、残業続きできつい割には給料が安い」などという不自由は、「毎月安定した給料が期待できる生活の安定」や「社会保障や厚生施設の充実」など生活面での自由(安定)と引き替えたのだから文句を言うのは筋違いだと思います。サラリーマンのように「人から自分の人生を左右されたくない」と自らの意思で腕一本での道を選ぶのなら、その面での自由と引き替えに「給料の不安定」や「休日の無さ」、「修行の辛さ」などの不自由は甘受しなければなりません。何事にも自由と不自由はついて回り、どの不自由に耐えられないかだけです。

2009.08.11

コメント(0)

-

ノリピー リセットできたらいいのにね

自分の生きてきた道を振り返るとき、間違いだらけの選択と失敗だらけの結果ばかりが目につき、ときにはすべてをご破算にして一からやり直せたらと思うときがあります。テレビゲームでは、行き詰まったらリセットしてまた一から始めることができます。将棋や碁でも、素人の世界では待ったは昔からつきものです。これはあくまでも一歩後戻りするだけで、リセットのように最初からやり直しはできないが、それでもうらやましい。テレビでゲームの時代を生きている私たちは、現実の世界においても、失敗したり困難なことにぶつかると、過去の過ちや経験を生かして何とか乗り越える手だてを必死に考えるよりも、初めからやり直すことを望んですぐにリセットのボタンを探しがちです。しかし、現実の世界ではこれがなかなか難しい。いや不可能である。待ったでさえ簡単には聞きいれてもらえない。過去から未来への時間のはざまで「いま」を生きている私たちは、過去をないものにはできないし、後戻りもできない。過去の間違った選択や行動のすべてを受け止めて、そのうえで苦しくとも一生懸命に「いま」を生きていかなければならない存在です。挫折してからの生き方で人生が決まります。人生は(60歳からの)最後の20年が勝負です。若い時代にいかに華やかでも、後半の人生で「昔は良かった」と昔日の栄光を懐かしむだけでは惨めな一生です。若い時代にいかに苦労をしようとも、この時代を、明るく、楽しく、心豊かに暮らすことができれば、その人の人生は素晴らしいまま終わることができます。そのために、60までの人生をいかに送るかです。人間は失敗するのが当たり前で、失敗してからどう生きるかで、その人の人生が決まります。(私も何度も挫折を繰り返したが、そのお陰で、今は若い人たちに囲まれ、明るく、楽しく過ごすことができています)ノリピーも、これからが勝負です。これで人生は終わりではありません。頑張って欲しいと思います。(亡くなった昔の恋人が同じ名前でついエールを送りたくなり)

2009.08.10

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう

意思決定を迷わないようにするには、次の点に留意することです。1.何を決定するのかを明らかにする(意外と曖昧で迷走することがある)2.何を最終結果として期待するのかを明らかにする あるべき姿やありたい姿を具体的にイメ-ジしてみるとよい。3.投入資源(ヒト・モノ・カネなど)の必要量と制約条件を明らかにする4.実現までに必要な時間と許される時間を明らかにする スピードの時代で時間は大切な要素となっています5.リスクの大きさと可能性や途中からの進路変更の可能性を明らかにする6.個人や組織の理念や志との整合性を明らかにする(最後までやりきる力に)なお迷うようなら、その優劣は49%対51%の2%の差でしかなく、どちらを選択しても大差ないと割り切り、好きな方を選ぶことです。捨てた方を一切忘れて、信念を持って全力を傾ければ必ず良い結果が出ます。「ひょっとしたら、あちらの方が良かったかな」と迷って、全力を集中できないと悪い結果を招きます。成功と失敗は、成功するまで確信を持って執念深くやり続けられるか、それとも途中で何かと理由をつけて投げ出すかで決まるだけです。

2009.08.10

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう

私たちはあらゆる場面で意思決定、つまり課題や特定解の選択を迫られます。自ら意思決定できない人は、両親や先生、上司や先輩、友人などの忠告を「それもそうかな」と思ってしばらくはそれに従ったとしても、そんな他者任せの判断ではなにをしても心の高ぶりもなく、やがてやる気もなくなってフラフラしだすのがおちです。勉強や仕事に身が入らない人、思い当たりませんか?だが、例え「おまえは、これには向いていない」と他人に言われても、自分自身が本気で決断したことなら、どんな苦労があってもやり続けることができます。人よりも多少能力が劣ったとして、人の二倍も三倍も時間をかける気力があれば、大概のことはうまくいくものです。判断の参考として他人の意見を聞くことは大切だが、誰の人生でもない自分自身の人生なのだから、最後の決断は自らが勇気を持ってしなければならない。未知のことを決断するのだから、失敗もあるだろうが恐れてはいけません。あらゆることを体験し、失敗を重ねても許されるのが青春であり、それが若者の特権と自由です。どんな結末になろうとも、自己責任で結果を自ら甘んじて受ける勇気を持つことです。それが、自分の人生を生きるということです。

2009.08.09

コメント(0)

-

高校野球に寄せて 挫折バンザイ

甲子園で高校野球が始まります。約4千校を代表して49校が競うが、勝ち残るのは1校のみで、他は挫折を味わうことになります。その数は、恐らく10万人をくだらないだろう。でも、人間は挫折を味わう毎に強くなります。怪物と騒がれていた江川卓(元巨人投手)は、自分の押しだし四球で最後の夏を終わったが、「敗れたことで、大学野球で頂点に立つという勇気が湧いてきた」と語る。酒井法子も麻薬の容疑で手配されたが、失敗や挫折から逃げてはいけない。短大で教授をされていて87歳で亡くなられた女性は、「幾つになっても、私は未完のまま。未完って、まだできるかもしれないこと、沢山の可能性を、その手に握っているということですものね。だから、未完という状態を手放したくないわ。失敗もしたし、挫折も数えきれないほど体験したけれど、悔いだって沢山あるけれど、私は未完の自分にほぼ満足しています。私がひそかに自分をほめてやりたいことは、変化を恐れなかったこと。特に自分が変化することをね」と語り、「年を取って良かったことの一つは、何を言ってもそれらしく聞こえることよ」と付け加え、首をすくめてクスクスと笑った。また、「ある時までの私は、人生の失敗は、その人の努力不足からくるものだと思っていたの。鼻持ちならいいエリート意識でしょう。そういう考え方が強者の論理でしかないこと、どんなに努力してもどうにもならないことも人生にはあり、そんなときに自分を責めても仕方がないのだ、と私に教えてくれたのは生徒たちだったわ」とも言います。大きな成功(優勝)には【能力×努力×運】が必要だが、最後は運で決まります。いつまでも好奇心と直向きな情熱を忘れずに、何かを求めて努力するとき、運の女神が訪れるのではないでしょうか?高校野球も同じです。技や努力なしに勝つことはできないが、それだけではあるところまではいけても優勝まではできません。最後にどのチームに運が微笑むか、それが楽しみです。負けて挫折を味わったチームも、自信を失うことなく、挫折をバネにさらに羽ばたいて欲しいと願います。

2009.08.08

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう

漫画家の加藤芳郎さんは、「時計を見るともう締め切りが迫っている。無いよ、今日は案がないよって、いつもやっているわけです。一種の念力、集中力。これが集中しないとダメなんです。それが、ならない日があるんですね。集中力が一点に集まらないと、磁石が砂の中から鉄くずを探すみたいなもんでね。だから、アイデアっていうのは、ないんじゃないなってことがわかりました。アイデアっていうのはあるんです。沢山。ところが、それを吸収する吸収力みたいなものがね、集中しないんですね。アイデアは、絞り続けもそうなんですけれどね、同じところで絞っちゃだめですね。いっぺん絞って、この絞り方ダメだと思ったら止めないとダメですよ。別なところから攻めないとダメなんです。その切り換えが大事ですね」と言うが、大切なことはこの視点を変えるということだと思います。視点を変えるには、心の余裕も大切です。朝から晩まで考えているのではなく、自分の楽しみというか、遊びをするくらいの余裕がないと良いアイデアは浮かびません。ときには、花ある時は花に酔い、風ある時は風に酔う。そんな心の豊かさも大切にしたいものです。そこから素適なアイデアが閃きます。

2009.08.08

コメント(0)

-

本当の幸せって何だろう

大原麗子さんが自宅で亡くなっているのが2週間ぶりに発見されたという。マイケル・ジャクソンやプレスリーも惨めな死に方をしました。人の幸せは財貨や名声などでは得られないと昔から言われるが、まさにその通りです。その一方、大学進学率が5割を超えたという記事もありました。でも、大学に行くことが、すべての子供たちにとって本当に幸せなのでしょうか?目的もなく大学に進学した結果が、今の若者たちの新聞を賑わす犯罪の陰にあるように思えてなりません。今の親たちは、社会生活をする中で「子供を評判のいい商品」としてどれだけ仕上げられるかを目的に、小さいときから塾通いさせ、勉強さえしていれば満足して甘やかしているように思えてなりません。今の子供たちは、「他人に自分を商品としてどれだけ高く評価してもらえるか」ということにほとんどのエネルギーが費やされていて、「自分が何者で、どんな生き方をしたいのか」という疑問を考えさせる時間はありません。何故なら、こうした疑問に向き合うことは、勉強の効率を下げるからです。その結果、子どもの頃から、人の眼にはどう映っているのかが先に立って、自分自身として価値を感じることに対しては感覚を押し殺してしまっているように思えてなりません。 幸せは、弥生三月花の頃おまえ十九で、わしゃ二十歳死なぬ子三人、親孝行使っても減らぬ金百両死んでも命があるように 私たちは、この歌のように、良い状態だけを幸せだと考えて、良い状態だけを求めすぎていないだろうか?その結果、良い状態が得られないといって、不幸な気持ちになっている人が多いように思います。沢山のお金を儲ける、豪邸に住む、高い地位に就く、健康である、確かに表面的には幸せです。だが、そんな人が本当に幸せな生活をしているかというと、必ずしもそうではありません。裏では、ドロドロした人間関係に悩んだり、醜い闘争に明け暮れて暗い気持ちになったり、もっともっとと求めて欲求不満の人も多いはずです。私たち人間は、よい状態でなくても、たとえ逆境にあっても、それでも幸せを得られるということをしっかりと知っておきたいものです。どんなにひどい状況の中でも、何かしら良いこと楽しいことを見つけ出し、希望を見いだしていくポジティブな思考が大切です。それは、別の角度から言えば、自分の心と折り合いをつけることです。例えば、健康だけが幸せなのではありません。不治の病にかかったとき、私たちはそれだけで不幸と思い、絶望してしまいがちです。だが、どんな状態であっても、心の持ち方次第で幸せになれます。そのことを、私たちは確信したいものです。米国のピアノコンクールで優勝した全盲のピアニスト辻井伸行さんのように、「できない」ことを嘆くのではなく、「できる」ことを見つめ続けることが大切です。生まれたときには「生まれて良かったと思ってくれるだろうか」と悩んだお母さんは、「私に生まれてきてくれてありがとう」と言う。重い障害をもって生まれた赤ちゃんを授かった両親は、「神様が、この子を育てられるのは、この夫婦しかいないとお考えになってよこされたのだ」と受け止めた。肺がんで12歳の子供を亡くしたお母さんは、「心残りはもちろんありますが、仕方がありません。あの子と12年間も一緒に暮らせたのを、何よりの幸せだと思うようにしました」と語る。日々の生活には、面白くないこと、納得のできないこと、つらいこと、悲しいこと、理不尽なことがたくさんあります。しかし、それに意味付けをしていって、自分の人生の一番根本のところで満足が得られれば、きっと幸せに生きていけると思います。

2009.08.07

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう

アイデアは異質な情報の組み合わせから生まれるが、「創造の場には化学反応を起こす人の存在が不可欠である。例えば、硫酸にいくら硫酸を混ぜても硫酸だが、塩酸や硝酸を混ぜると激しい化学反応が起きて、やがて沈殿物ができる。それが、発見であり発明である。創造の場には、そういう異質な化学反応を起こす人が必要なんです」とシャープの佐々木正さんは言いました。糸川英夫さんも「独創性を発揮しようと思ったら、一人でやるのは避けた方がよい。いろんな知識を持った人が集まる必要があるが、日本の場合には異質の二人がペアを組むのが一番いい。ペアシステムが機能を発揮するためには、日本人はつい相手との同じところを探しがちだが、同じところを見ないで、違うところを拡大鏡で拡大して見るトレーニングが必要だ。二人の人が話し合うときに、相手は自分と同じだと思わないで、自分と違ったいいところがどこかにあるに違いないと考える癖をつける必要がある」と仰っています。私たちは、相手と同じであれば安心し、人と違って目立つことを敬遠しがちだが、この他人との違いを発見するトレーニングは、これからの差別化、オンリーワンの時代を生き残っていくためには非常に大切なことです。

2009.08.07

コメント(0)

-

目先の撒き餌ばかりでは

いろいろと飲む用事もあり、やっと昨日から断食に入りました。効果絶大で、昨日まで気になっていた足の違和感が今日はすっかり消えています。何時も感じるのですが、何も食べない二日目が頭もクリアで、身体も一番爽快です。そこで、少し選挙の公約について考えてみたいと思います。民主主義の良さ、とくに二大政党が拮抗するときは、互いの「ありたい国の姿、ひいては国民の姿」の違いを選択できるところにあると思います。だが、コラムニストの天野祐吉さんが言うように、まるでスーパーの特売チラシそのままに、ばらまき特価の競い合いだけで(目先の得ばかり)、これから目指す新しい社会像や生活像が見えてきません。私は長年経営コンサルタントをしてきたが、まずしたことは、長い目で見た「会社のありたい姿やあるべき姿」を鮮明に描くことでした。これが明確にならないことには、モグラ叩きのように目先の対応をするだけに終わり、真の効果は期待できません。それこそ今の政治のように国民の関心を買うだけの目先の対策に終わってしまい、かえって状況を悪化させてしまいかねません。現在の政策で言えば、ばらまきは財政状況を悪化させ、将来的には必ず増税というツケが回ってきます。しかも、少子化の影響で、一人当たりの負担(現在でも660万円余)は大きなものになることは自明のことです。まず「あるべき姿、ありたい姿」を明確に示し、それに対して何が真の問題であり、そのためにどのような政策を採るのかを示すことがないかぎり、マニフェストの正しい判断のしようがありません。それには、政治家自身が幕末から明治の始めに日本人が持っていた志を見習うことです。こんな話があります。連合軍司令官としてやって来たマッカーサーの父親も将軍だったが、その父から日露戦争当時の日本の将軍たちが立派な人物ぞろいなのに感心したという話を聞いていた。ところが、実際に日本の将軍たちに接してみると、父親から聞いたほどのことはない。そこで吉田茂に聞いてみると、「明治の将軍たちは、古典の勉強をしていた。だから、人間として守るべき道を心得ていた、昭和の軍人たちにそれがない」と答えたという。まさにその通りで、現在の政治家の中に古典の勉強をした人が何人いるでしょうか。麻生さんなどはマンガが趣味とかで、これが日本の政治家の、そしてその政治家を選んだ国民のレベルなんでしょうね。その結果は、利権と金に塗れた政治で、国民に示すのも金の話ばかりです。例えば、「高速道路を無料に」、「何々に補助金をいくら」、「女性や高齢者の労働参加で、10年後には家族の手取りを100万円増やし、一人当たりの国民所得を世界のトップクラスに引き上げる」なんてことばかりです。最低の生活を維持できるだけのお金は必要だが、お金で幸せを買えないことはお釈迦様が2千数百年前に言っています。本当に生き甲斐のある社会とは何かを示し、それを実現するためには何が課題であり、それをどう解決するのかを明快に示して欲しいモノです。

2009.08.06

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう

だから、青春時代に大切なことは、失敗や挫折を恐れずに、できるだけ沢山のことに挑戦してみることです。未熟による失敗を恐れてはいけません。未熟による失敗が経験となり、経験が智慧となり、次なる飛躍への糧となります。未熟だからこそ未来に希望があります。希望に向かって一つ一つ踏みしめる道のりこそ、いつまでもイキイキと人生を生き続けられる力の源泉ともいえます。色々な体験で得たものを、単なる知識としてではなく、その成功要因や失敗要因を深く追求して、その底にある真理に気づくかどうかが決め手です。その真理を突き止め、それを自ら繰り返し実践することで自分のものとして体内化し、それを新たな局面に応用して拡大し、自分なりのものを創り出していくことが大切です。「一人ではなく沢山の人からいろんな種類のものを吸収し、今度は実践を通して自分の中で混ぜ合わせて、一つのカオス状態から自分の個性として出していく、それが創作である。最初は他人のコピーかもしれないが、努力を惜しまず自分なりの経験を積み重ねることで、やがて人よりいい仕事ができるようになる」と漫画家の松本零士さんも言います。

2009.08.06

コメント(0)

-

学力調査の分析を見て思う

親の年収と子供の学力が何故このように比例するのだろうか?子供への教育投資は、ある程度年収との関連はあると思うが、年収100万円単位で平均的に右肩上がりになるはずもないと思うので、「なぜ」という疑問が湧きます。さらなる分析を期待したい。親が心がけていることについて調べたところ、高学力層の子供の親は、「小さい頃から絵本の読み聞かせをした」「博物館や美術館に連れて行く」「ニュースや新聞記事について子供と話す」といった回答が多かった。このうち、「本の読み聞かせ」や「ニュースを話題にする」は、親の所得に関係なく学力向上に一定の効果がみられたという。調査では、学校での取り組みも調べた。家庭環境にかかわらず、児童にあいさつを徹底したり、教員研修を積極的に行ったりしている20校では、学力向上に一定の効果がみられた。この辺りの分析は納得できる。点数と年収による分析が何の役に立つのか疑問だし、もっと大切なことは、子供一人ひとりが持っている可能性の目を見出し、それを最大限に磨き上げる手伝いをしてやることだと思います。長野オリンピック・モーグル競技で大逆転の金メダルを手にした里谷多英さんは、誰よりも自分自身に驚いた様子で、「頑張れば何でもできるんだな」と語りました。誰にも、里谷さんではないが、自分自身でも気づかないような、ほとんど無限の可能性が与えられています。でも、与えられているのは能力ではなく可能性の芽だから、その可能性の芽を見つけ出して、それを育てる努力をしなければ能力が花開くことはありません。何でもいいから一生懸命になれるもの、夢中になれるもの、惜しげもなく努力を注げるもの、そういうものも持って一生懸命に反復継続することが大切なのです。その前提として、その子にあった目標を持たせる必要があります。人間を鉱物に喩えれば、金も銀も、銅も鉄もあります。教育とは、鉄に金メッキをして見かけだけを綺麗に見せることではないと思います。メッキは、いずれははげ落ちます。金には金の生きる道があり、鉄にはメッキせずとも鉄としての生きる道があります。子供の持っているさまざまな能力には、価値の高い低いが有るわけではなく、すべてが等価値です。子供一人ひとりが持っている評価を絶した掛け買いのない資質を引き出し、それぞれが十二分に特性を発揮できる場を見つけてやり、生きていく上での自信を持たしてやるのが真の教育だと思います。そのためには一人ひとりの子供を愛情をもってよく観察し、その子の良いところを探し出し、「夢を持たせ」、「ほめ」て根気よく育てることが大切です。韓国の金大中元大統領は、中学生時代に日本人の先生に教わった。大勢の生徒の前で演説をしたときに、先生が感心して、「よくやった。まるで代議士のようだ」とほめてくれた。政治家になったのは、この言葉がきっかけといいます。作家の庄野潤三さんも、中学時代に漢文の先生から「返り点が打ってない白文を読ませたら庄野が一番じゃ」と言われた。作家への道は、そのほめ言葉から始まった。人間は誰でも、尊敬する人に褒められたり、認められたいという願望を持っています。そして、そんな人からの何気ない一言が、その人の人生を左右することさえあります。松下幸之助さんは、上に立つ人は探してでもほれる努力が大切だと言いました。料理評論家の岸朝子さんも、「プロの料理人でも失敗作がある。でも、不味いとは言えない。まずは盛り付けをほめる。次は香りや歯触りを云々する。それでもダメなら、新しい料理に挑戦した勇気をほめる」と言われました。こんな気持を大切にして欲しいものです。

2009.08.05

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう

そんな人材になるには、まず自分の得意分野を徹底的に掘り下げることです。極論すれば、若いうちからゼネラリストを目指すような人はいらなくなります。アメリカのように「自分は他人と何が違い、何ができるか」をいつも意識して、その特徴を世界でも何本かの指に入るまでに磨きあげることが大切です。そんな突破力を磨くには、若い間に様々なことを体験することです。テレビなどを通じたバーチャルな体験や本などを通して頭で理解しただけの観念では応用が利かず、現実の問題解決に有用な特定解を生み出すことはできません。私たちは、百万遍人から言われようが本を読もうが、身を以て体験しないことには実感としてピンと来ないことが多いものです。ところが、全く理解できなかったことでも、たった一回の体験だけで根っ子のところまで分かってしまうことがよくあります。人間は現場体験を通じて自ら悩み、自ら傷つき、自ら気づき、自ら克服したことだけが自らの血肉となり、あなただけの特定解に結びつく生きた知恵を生み出してくれます。体験というものは、当人の後処理と活用の仕方にもよるが、成功体験だろうと失敗体験だろうと、どんなことでも生きてゆく上で必ず役に立つものです。

2009.08.05

コメント(0)

-

政治家の人相にも注目を

リンカーンが大統領になって閣僚を決める時、多くの人がある有力な人物を推挙したが、彼は断固として断った。その理由は、あの男の顔は昔も今も少しも変わっていない。ああいう進歩も改革もしない「マン」は将来性がないと言ったそうです。「マン」というのは、生まれたままの人間を言います。それは、人形のように可愛く美しいかもしれません。しかし、それだけでいいのでしょうか?人間というものは、自分は自分でしかないという個性を持った存在です。その個性というものは脱皮することによって、その濃度を増していくものです。脱皮することによって、かっての己と今の己とは別人のようになってきます。それによって、顔も一定してくるものです。そのように脱皮した存在を「メン」といいます。ある人相研究家は、集まりに来る人の中で、特別に良い人相か、特別に悪い人相の人をマークしておき、ときどき注意して観察している。今まで悪い人相の標本と思っていた人の顔に、ちょっと明るいところが出てきて「はてな」と思って見ていると、それが消えてまた悪い人相に戻るときもあるし、その明るさが段々と広がってきて、すっかり顔が治ってきれいな人相になることもあるそうです。また、その逆もあります。その要因は業(行為)の問題で、良い人相ということは、良い業を繰り返している時に、その表情が固まって良い人相となる。悪いことを繰り返していると、悪い表情が固まって悪い人相となる。それは定まったものではなく、悪いことを続けた人も、それをやめて良い業を繰り返せば、順にそれが変化して良くなる。反対に、良い人も悪くなるそうです。頂点に上り詰めた政治家は、どの顔も良くなることはなく、悪人の顔になっていくという岡野宏(テレビ出演者のメークを手がけてきた)さんの言には考えさせられます。そういえば、いい顔の政治家っていませんね。それは、国民のことよりも自分たちだけの欲に凝り固まってからではないでしょうか?また、党首たちの話を聞いていても、自分がどうするよりも、相手の欠点ばかりつき嫌になってきます。「ツタは、上に伸びなくなると横にはうようになる」というが、自分の目が横の方に向き、他人の過失や欠点、噂話などに興味を持ち始めたら、自分に向上心がなくなっている時だと思って、反省しなければなりません。『大欲は無欲に似たり』(大きな望みを持つ者は、小さな利益に目もくれないから、外見は無欲のように見える)と言うが、選挙の季節、国民を第1に考えた大欲の人、いい顔の人を選びたいモノです。

2009.08.04

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう

創造性を養うには、常識に毒されない独自の目を養うことです。青色LEDで世界の大企業を出し抜いた中村修二さんを評して、「マーベリック(焼き印のない家畜=学会の派閥や常識にとらわれない一匹狼)な研究者だ」とノーベル賞物理学賞を受賞した江崎玲於奈さんは言い、筑波大学物理工学の秩父重英さんも「日本の研究者は、知識は豊富だが頭でっかちになりすぎて独自の発想を持てなくなっている人が多い。その点、中村さんは意外にものを知らない。だからこそ、独自のやり方で克服できたのでは」と言ってみえます。彼は常識に毒されることなく、大手企業が「もしかしたら高い性能を出せるかも知れないが、欠陥の少ない結晶膜を作るのが難しい」として捨てた窒素ガリウムを材料に選び、手作りの半導体製造装置で納得するまで何回も、何回も実験を繰り返して成功しました。これからの時代は、あらゆる分野の、あらゆる場面でブレークスルーが求められます。そのためには、前例や手本に則って無難にこなせるだけでなく、多様な個性や価値観を持ち、独創的で、圧倒的な存在感を誇る突破力のある人材が必要とされます。

2009.08.04

コメント(0)

-

眠るような死

「フジヤマノトビウオ」こと古橋さんが亡くなられたようですが、終戦間もない49年ロスでの全米選手権で世界新を連発して活躍する様子を、当時小学生だった私は、雑音で聞こえにくいラジオに耳をくっつけて聞いていたのを思い出します。戦争に負けて貧しかった当時、それは子供心にも希望であり喜びでした。当時の写真を見ると褌(クラッシックパンツ)で泳いでいたのですね。時は流れ、水着革命のなか世界新が連発されているが、それは本来のスポーツとは違う次元での競争のように思われます。ある意味では、技術的ドーピングとでもいいましょうか?その死に方がいいですね。前夜はパクパクという表現が当てはまるほどに健啖ぶりを発揮してみえたのが、朝起きてみえないので見に行ったら亡くなられていたとのこと。この歳になると、不謹慎と言われようと、なんとも羨ましい往生安樂です。私もおこぼれに預かりたいものです。渡水復渡水 水を渡りまた水を渡り看花環看花 花を看てまた花を看て春風紅上路 春風紅上の路不覚到君家 覚えずして君が家に到る中国明代の高啓が友人を訪ねたときの有名な詩だが、この詩を愛した永平寺七六世貫主秦恵玉禅師は、「君というのは、実は阿弥陀様のことだ。つまり、君家というのは阿弥陀様の膝の上、来世のことだ。渡水看花とは、つまり来世へ行く路の風景、死出の旅路の様子を歌ったもの」と言われたそうです。

2009.08.03

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう

問題に直面したとき、ある人が成功したやり方を真似してもうまくいかなかったとか、ある会社では成功したことが他社では大失敗だったりすることがよくあります。独創性が求められる今日ではとくに目立ちます。それは、成功事例とは、ある状況下における優れた解決策、つまり特定解でしかないからです。例えば、どんなに高価で素晴らしい洋服でも、誰にもよく似合う洋服などありえません。それと同じで、時と場所と状況が違えば、その違いだけの正解があります。私たちに必要なのは、自分だけにあてはまる特定解なのです。しばしば、問題の革新的な解決のためにピッタリなのは、主流から外れたありきたりではない案の中にあるので、一つの正解を求めるのではなく、二つ目、三つ目の自分独自の正解、つまり特定解を求める姿勢が大切になります。それには、暗算思考的な効率重視の思考方法を改め、一見不効率に見えるが「どんな幾つかの答が考えられるか」と自問する姿勢を持つことです。例えば、黒板にチョークで小さな点を書いて「これが何に見えるか考えてみてください」と聞いたとき、「チョークの点は、それ以外の何でもない。何をムダなことを」と思うような現実的な人は想像力の面では落第です。

2009.08.03

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう

糸が絡まって、どこから解きほぐしたらよいかわからないときは、慌てないで絡まった手順をじっくり考え、その糸口を順を追って解いていくと、割合簡単に元通りになります。ところが、手順がわからないままに急いで解こうとすると、かえってますます糸が絡まってしまい、二進も三進もいかなくなります。同様に、一見解決が困難と思われるような難しい問題でも、その原因や方法を根気よく考え、一つひとつ手順を踏まえて解きほぐしていくと、案外簡単に解決することがあります。大切なことは、上澄みの現象に惑わされて、性急に手を打たないことです。取り上げたテーマが間違っていては、いくらうまくやっても真の効果は期待できないのですから。でもお釈迦様は、「ここに毒矢に射られた人がいるとする。医者にすぐにかかるように勧めても、彼は毒矢についてのすべてのことが分からない間は抜かないと言い張る。もしそんなことをしていたら、彼は死ぬに違いない」と諭し、まず先決問題から解決しろと言っています。緊急度の判断も大切です。

2009.08.02

コメント(0)

-

今年は8月にも断食を行います

このところ長年の飲酒の影響か足に違和感を覚えるようになり、今年は8月にも3日断食をすることにしました。カロリー制限や断食効果は、まもなく98歳になられる日野原医師も推奨されています。日野原先生は腹8分目を実行されてきたが、ここ10年ばかりは腹7分目を提唱され、1日1300カロリー以内の低カロリー食を実践されています。アメリカの研究チームが20年にわたってアカゲザルを使って研究してきた結果がサイエンス7月号に載ったが、摂取カロリーを3割減らすと糖尿病やガンなど加齢に関連した病気で死ぬ確率が3分の1に減るそうです。総カロリーを断食で制限することについては、09年2月号ネイチャーに京大の線虫を使った研究成果が載っています。エサを減らしてカロリー制限をした線虫は寿命が1.2倍に、2日ごとに断食させた線虫は1.5倍に伸びたそうです。これが人間にも有効とすれば、プチ断食はカロリー制限を日常に取り入れる生活の知恵ともいえると日野原先生も言ってみえます。まあ、私には長生き願望はないが、成人病で酒も飲めずに生きるのは願い下げなので、プチ断食で酒気を抜こうと思います。皆様もご一緒に如何ですか?減量効果はここ30年位の経験(毎年、年末年始に実施)で分かっているし、経済的な効果もありますよ。◆当分は涼しい写真をお届けします

2009.08.01

コメント(0)

-

第3章 夢に挑戦しよう

「夢はあるのだが、どうしたらいいか分からない」という人がよくいます。それには、「何をしたらいいか」という課題が分からないというのと、「どうしたらいいのか分からない」という解決方法が分からない二つがあります。1.自分の「ありたい姿」や夢などが「実現した暁の姿」を、できるだけ明確にイメージできるように描いてみる。具体的に描けば描くほど、課題が見えてきます。課題が分からないというのは、このイメージが明確でないからです。2.「ありたい姿」と現実とのギャップを、あらゆる角度から洗い出し、それらを前述した機能設計法を使って体系化し、全体像が見渡せるようにする。3.重要と思える課題を幾つか選び出し、「なぜ」「なぜ」を繰り返して真因を突き止める。5回も、「なぜ、そのようなことが起きるのか」を繰り返していけば、自ずと根本的な課題に突き当たるはずです。そのような根本的な課題は、表面的には無数の課題があるように見えたとしても幾つもないはずです。勘や感情、目先だけで判断して後悔しないためには、「目先ではなく長い目で見る・枝葉末節ではなく本質を見る・部分的でなく全体を見る」という思考の三原則を大切にして判断し、執念深く一歩一歩確実に実行することです。

2009.08.01

コメント(0)

全44件 (44件中 1-44件目)

1

-

-

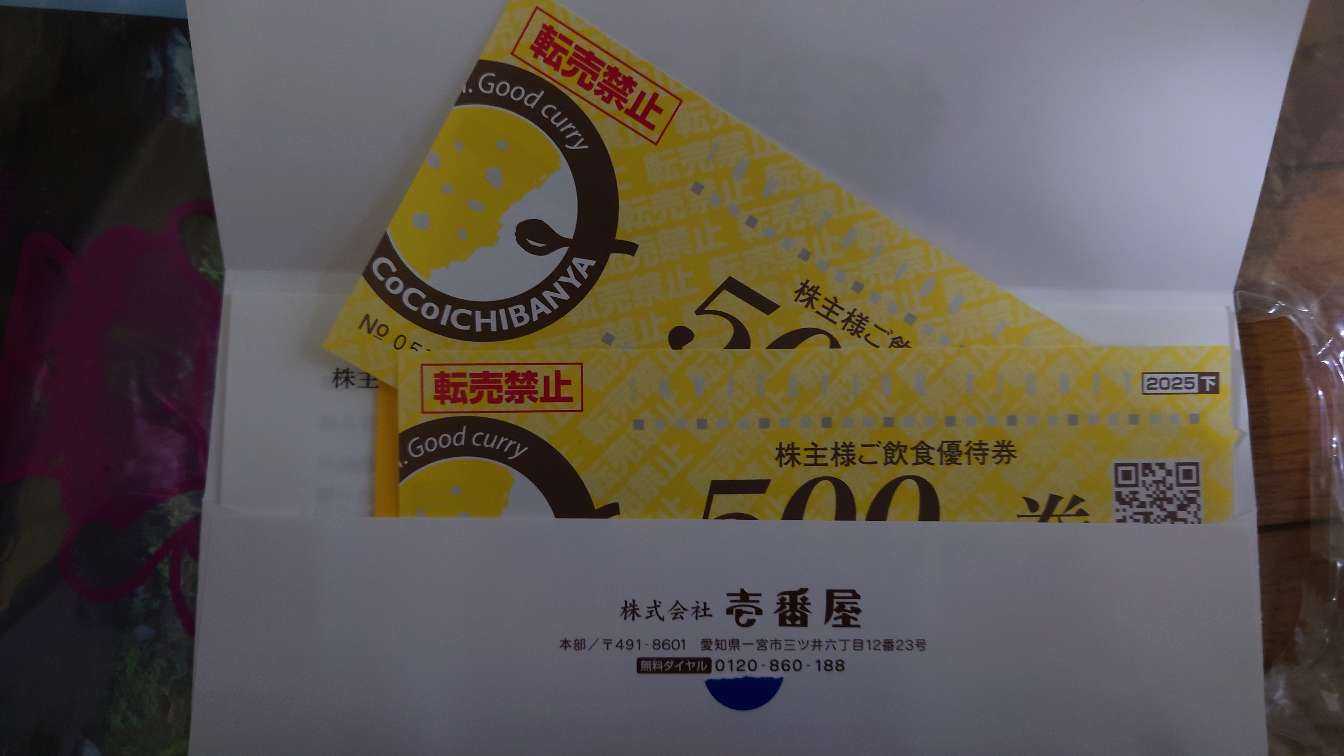

- 株主優待コレクション

- 壱番屋から株主優待券が届きました。

- (2025-11-19 23:37:42)

-

-

-

- 楽天市場

- 「イナズマーク ロングスリーブTシャ…

- (2025-11-19 23:32:58)

-

-

-

- 気になったニュース

- (藻緯羅の庵)韓国の特殊詐欺、1兆…

- (2025-11-19 20:06:06)

-