全929件 (929件中 1-50件目)

-

Book #0928 シンプリスト生活

・Tommy『シンプリスト生活』は、モノ・情報・人間関係が過剰な現代において、「本当に必要なものだけで生きる」ための実践的思考法とライフデザインを提示する一冊だ。著者TommyはYouTubeチャンネル「ミニマリストTommy」で人気を集めた人物であり、単なる“断捨離”を超えて、シンプルに生きることを通じて人生の軸を再構築する“思考のミニマリズム”を提唱する。本書は、モノを減らすだけではなく、思考・時間・人間関係・お金――あらゆる領域を最適化する「シンプリスト的生き方の設計図」として構成されている。・第1部では「モノとの関係」を切り口に、著者自身が体験した“過剰な所有からの脱却”が描かれる。Tommyはかつて物欲に支配された生活を送り、時間もお金も心もモノに奪われていたと語る。しかし、「使っていないモノは、過去の自分への執着」だと気づいた瞬間、手放す行為が“過去との決別”に変わった。著者はここで、「モノを減らすことは目的ではなく、思考をクリアにするための手段」と定義している。・第2部では「時間と行動のミニマリズム」に焦点を当てる。ToDoリストやスケジュール帳を埋め尽くすことが、生産性の証と信じる人が多い中、Tommyは“やらないことリスト”の重要性を説く。あれもこれも抱え込むマルチタスク型の働き方ではなく、「1日を3つの優先事項に絞る」ことで集中力を最大化する。さらに、SNSやニュースなど、無意識に奪われる“注意資産”の浪費を断ち切るためのデジタル・デトックスの実践法も提示される。・第3部は「人間関係のシンプル化」。人とのつながりが多いほど安心できると信じていた時代から、著者は“薄く広く”の関係性を見直し、“深く信頼できる少数”に絞る決断をする。その結果、自分の言葉や行動の質が高まり、エネルギーの浪費が激減したという。Tommyは、人間関係を「相手を選ぶことではなく、自分を大切にすること」と定義し直し、読者に“関係の整理”を促す。・第4部では「お金と幸福の再定義」が語られる。著者は消費社会の中で“お金=自由を得るための道具”ではなく、“安心を買うための保険”として誤用されている現実を批判する。浪費をやめ、固定費を最小限に抑えることで、収入が増えなくても幸福度は上がるという。「お金で幸せは買えないが、執着を減らすことで幸福は増える」――この逆説が本書の根幹にある。・Tommyが提唱する「シンプリスト」とは、単なる“持たない人”ではなく、“選ぶ人”である。 すなわち、人生におけるあらゆる選択において「何を足すか」より「何を引くか」を意識し、最小の行動で最大の効果を得る生き方を目指す存在だ。著者は、「シンプルに生きること」は現代においてもっとも知的で戦略的な行為だと位置づけている。なぜなら、情報も選択肢も過剰な時代において、“何をしないか”を決めることこそが真の意思決定だからだ。ビジネスパーソンにとって、この考え方は「時間資産」と「集中力資産」の再設計につながる。無駄な会議、惰性の飲み会、形だけの報告書、スマホ通知の氾濫――それらはすべて“情報ノイズ”であり、生産性を奪う隠れた敵だ。Tommyは、それを削ぎ落とし、“静寂の中で本質を考える時間”を取り戻すことを最優先課題とする。・30〜40代のビジネスパーソンにとって「シンプリスト生活」は、キャリアや人生の“第二ステージ”を考える上で重要な問いを投げかける。物質的にも情報的にも飽和したこの時代、差を生むのは“どれだけ持つか”ではなく、“どれだけ削れるか”。・Tommyのメッセージは明快だ。 「引くことで、自分の核が見える」。 シンプルとは、制約ではなく自由の形。モノ・情報・人間関係・お金、そのすべてを選び直す勇気こそが、現代の知的資産である。「より多くを持つ人」ではなく、「より少なく、より深く生きる人」になる――本書は、そのための具体的な設計書であり、思考のリセットボタンである。シンプリスト生活 [ Tommy ]価格:1,518円(税込、送料無料) (2025/10/5時点)楽天で購入

2025.11.14

-

Book #0927 ヤバい経営学 世界のビジネスで行われている不都合な真実

・フリーク・ヴァーミューレン『ヤバい経営学 世界のビジネスで行われている不都合な真実』は、世界のビジネスシーンに蔓延する“常識”を痛烈に批判し、経営学の名を借りた誤解と幻想を暴く書である。著者はロンドン・ビジネス・スクール准教授として知られる戦略学者フリーク・ヴァーミューレン。彼が提示するのは、MBAの教科書では教えない、経営の現場で繰り返される“非合理の合理性”であり、読者の思考を根底から揺さぶる構造的な問題提起だ。・本書は、経営学的な分析というより、ビジネス社会の「幻想と現実」を暴く社会学的ドキュメントのような構成をとる。全体は3部構成で、「成功の神話」「評価と報酬の歪み」「組織の愚かさ」という三つのテーマを軸に展開される。・第1部 成功の神話を壊す ヴァーミューレンは冒頭で、ビジネス界における「成功の模倣」という根深い病を指摘する。企業はしばしば“成功企業の手法”を模倣しようとするが、その多くは再現不能である。GEの多角化戦略、トヨタの生産方式、アップルのデザイン経営――これらはそれぞれの文化的・歴史的文脈の上に成立しており、「他社が真似しても同じ成果を生むことはない」と彼は断言する。さらに、「M&Aによる成長」や「株主価値最大化」といった経営の常套句も、実証的にはほとんど成果を上げていないことをデータで示す。市場は短期的には好感するが、長期的な企業価値を損なうケースが大半である。・第2部 人事と報酬の錯覚 次に、著者は「人事評価」と「報酬制度」の構造的な非合理性に切り込む。多くの企業では、成果主義やボーナス制度がモチベーションを高めると信じられているが、心理学的・行動経済学的には逆の結果をもたらすことが多い。金銭的インセンティブは短期的成果を促す一方で、創造性・協調性・長期志向を損なう。さらに、昇進やリーダー選抜の基準も歪んでいる。ヴァーミューレンは「カリスマ型リーダーの誕生メカニズム」を分析し、それがしばしば能力ではなく“自己演出と過剰な自信”によって支えられていることを指摘する。結果として、組織は“有能なリーダー”ではなく、“リーダーっぽい人”を選んでしまう。・第3部 組織はなぜ愚かになるのか 最後のパートでは、「合理的に見える愚行」がいかに組織文化として固定化するかが論じられる。 たとえば、過剰な会議文化、リスク回避のための無限の承認プロセス、目標管理制度の形式化。これらは本来、効率化や透明性を目的として導入されたが、いまや「誰も責任を取らない仕組み」として機能している。ヴァーミューレンはこの現象を「マネジメント・マイオピア(近視眼的経営)」と呼び、企業が“何をすべきか”よりも“どう見られるか”を優先する姿勢に警鐘を鳴らす。・本書の根底に流れるテーマは、「経営とは合理ではなく、社会的儀式である」という認識だ。 企業は成功のために最適解を求めているようでいて、実際には“正しく見えること”を優先して行動している。経営学やMBAの理論が普及するほど、企業行動は均質化し、独自性を失っていく。 ヴァーミューレンは、「成功事例を分析すること自体が、失敗の再生産である」と指摘する。なぜなら、企業は他社の戦略を模倣する際、その文脈や偶然性を理解せず、表層だけをコピーするからだ。さらに、著者は「データ信仰」への懐疑も提示する。KPIやROIといった指標に頼りすぎると、数値に現れない創造的活動が排除され、企業は短期的成果に囚われる。つまり、「見えるものだけをマネジメントする」ことが、長期的に組織を壊していく。・30〜40代のビジネスパーソンにとって、この本は「経営の思考停止を解体するツール」として読む価値がある。自社の会議文化、評価制度、成功体験――そのすべてが“合理的”に見えて、実は惰性の上にあるかもしれない。ヴァーミューレンは、経営における最大のリスクは「間違った確信」であり、最大の資産は「疑う力」だと強調する。・経営学の「教科書的正しさ」ではなく、現場で生きる「実践的懐疑」が求められている。 つまり、真に賢いマネジャーとは、最も多くの問いを立て、最も少なくのルールで動く人間である。本書は、組織の中で“思考停止に抗う勇気”を持つすべてのビジネスパーソンへの挑発的な招待状だ。ヤバい経営学 世界のビジネスで行われている不都合な真実 [ フリーク・ヴァーミューレン ]価格:1,760円(税込、送料無料) (2025/9/28時点)楽天で購入

2025.11.13

-

Book #0926 戦後経済史 私たちはどこで間違えたのか

・野口悠紀雄『戦後経済史 私たちはどこで間違えたのか』は、日本経済の約70年に及ぶ歩みを総括し、「戦後日本の繁栄と停滞の本質はどこにあったのか」を鋭く問う経済史的分析書である。著者は、東京大学名誉教授であり、『1940年体制』など一連の日本経済論で知られる野口悠紀雄。戦後から令和初期に至るまでのマクロ経済政策、制度設計、そして社会心理の変遷を通して、「日本がいかにして世界の先頭から脱落したのか」を理論的に解き明かす。・本書は、単なる年表的経済史ではない。野口は、各時代の「政策的意思決定」と「構造的欠陥」を軸に、日本経済の成功と失敗を分解していく。全体は、戦後復興期から令和までの五つのフェーズに整理されている。・第1章 戦後復興と高度成長(1945〜1973) 焼け野原から奇跡的な成長を遂げた戦後日本を、野口は「国家主導の資本蓄積モデル」として分析する。財閥解体、GHQ改革、朝鮮戦争特需を背景に、輸出主導型の産業政策が展開された。政府と企業、銀行が三位一体となって資金を回す「間接金融システム」が確立し、これが高度成長の原動力となった。だが、野口は同時に、この構造が「自由な競争を抑え、官僚統制を常態化させた」と批判する。後の停滞の種はすでにこの時期にまかれていた。・第2章 安定成長とバブル形成(1973〜1991) オイルショックを経て、経済成長は成熟局面に入る。野口は、この時期の政策判断の誤りを「低成長を受け入れられなかった日本人の幻想」と呼ぶ。財政・金融の拡張政策が続き、1980年代後半のバブルを生んだ。資産価格の上昇に酔いしれた社会は、実体経済の競争力を見失い、産業構造の転換を怠った。野口はここで、「土地神話」と「終身雇用・年功序列」という“二つの制度的麻酔”が、日本経済を硬直化させたと指摘する。・第3章 バブル崩壊と失われた時代(1991〜2000) 1990年代は、日本経済が最も深く迷走した時代として描かれる。 野口は、政府・日銀の危機対応を厳しく批判し、特に「不良債権処理の遅れ」が経済の再生を妨げたとする。大胆な構造改革を回避し、問題を先送りする“合意の政治”が、デフレと停滞を固定化させた。著者はこの時期を「喪失の時代」ではなく「決断回避の時代」と呼び、戦後の制度疲労が表面化したと見る。・第4章 グローバル化と金融政策の罠(2000〜2012) IT革命とグローバル経済の進展が世界を変える中、日本は再び波に乗り遅れる。 構造改革を掲げた小泉政権の一定の成果を認めつつも、野口は「改革は理念に終わった」と述べる。非正規雇用の拡大、所得格差の拡大、産業の空洞化。これらはすべて、「短期的競争力の強化」を優先した結果であり、持続的成長を支える制度的基盤は築かれなかった。・第5章 アベノミクスと日本経済の現在(2013〜2020年代) 野口はアベノミクスを「マクロ政策の限界を示した実験」と位置づける。金融緩和と財政出動は短期的な景気刺激にはなったが、供給側の構造改革が伴わなかったため、生産性は上がらず、潜在成長率も回復しなかった。人口減少社会の到来に対し、日本は「成長から縮小への設計転換」を果たせていない。野口は、「戦後型成長モデルを延命すること自体が、最大の誤りだった」と結論づける。・本書の中心的テーマは、「戦後日本の制度的遺産が、成功の源泉であると同時に失敗の原因でもあった」という逆説である。官僚主導・大企業中心・終身雇用といった仕組みは、高度成長を支えたが、環境変化に適応できず、21世紀には重荷となった。野口は、戦後日本が「1940年体制」――すなわち統制と集団主義に基づく経済構造――を脱却できなかったことを、日本経済の根本的問題として位置づける。彼の主張は、単なる過去の批判ではない。むしろ、いまの日本社会が抱える「変われない構造」「リスクを取らない組織文化」「成長を恐れる心理」に対する警鐘である。経済政策とは、数字ではなく“価値観の選択”である。野口は、日本が「成長の哲学」を失ったことを最大の敗因として挙げる。・30〜40代のビジネスパーソンにとって、本書が突きつけるのは「構造の惰性を見抜ける思考力を持て」というメッセージだ。日本経済の停滞は、制度や政策の問題であると同時に、個人の意思決定の集合結果でもある。企業も個人も、「過去の成功モデルを更新できない限り、緩やかな衰退を避けられない」と野口は説く。成長戦略とは、イノベーションを起こすことではなく、「前提を疑う力」を持つことだ。戦後経済史を学ぶことは、単なる回顧ではなく、未来の経営判断を磨くための歴史的リテラシーである。野口の問いは依然として重い――私たちはどこで間違え、どこからやり直せるのか。戦後経済史 私たちはどこで間違えたのか [ 野口悠紀雄 ]価格:1,760円(税込、送料無料) (2025/9/28時点)楽天で購入

2025.11.12

-

Book #0925 日本史で学ぶ経済学

・横山和輝『日本史で学ぶ経済学』は、経済学の抽象的な理論を日本の歴史的事例に落とし込み、「経済とは人の営みであり、時代の文脈とともに変化する」という視点を提示する実践的教養書である。著者は、名古屋市立大学大学院で経済学を教える経済史家であり、数百年単位の日本の経済の流れを、理論と制度、思想の三層から読み解く。単なる歴史の回顧ではなく、「なぜその時代にその政策・仕組みが生まれたのか」「そこから現代に何を学べるのか」を体系的に整理している点が特徴だ。・本書は、おおまかに江戸から令和に至る日本経済の変遷を、各時代の「経済的合理性」と「社会的構造」に焦点をあてて分析している。・第1章「江戸の市場経済」では、幕藩体制下にありながらも、藩や町人による実質的な市場メカニズムが成立していたことを明らかにする。米の流通を中心に、信用取引・為替・金融といった近代的仕組みがすでに存在していた。著者は、江戸社会を“統制の中の自由経済”と捉え、現代日本の「官と民のバランス構造」の起源がここにあると指摘する。・第2章「明治の資本主義と国家」では、近代化政策と産業資本主義の導入がテーマ。 政府主導の殖産興業と、財閥による資本形成が並行して進む一方で、「経済の主体は誰か」という問いが浮上する。著者は、国家主導型の経済発展が持つ「成長のスピード」と「脆さ」を対比させ、後の官僚依存体質の源流として分析する。・第3章「昭和の戦時経済と統制」では、戦争とともに急速に官僚制が肥大化し、「統制経済」が完成していく過程を描く。ここでは、「自由市場よりも国家が経済を制御する」という思想が、戦後の経済構造にも連続している点が示唆される。経済学的には、ケインズ主義の影響と、計画経済的な発想の融合が進んだ時代でもある。・第4章「高度経済成長と市場の拡張」では、戦後復興からオイルショックまでを扱う。ここでの中心テーマは、「需要創出」と「労働倫理」。著者は、企業社会の中で人々が“働くこと”を自己実現と重ねていった時代背景を、マクロ経済政策の成功とともに位置づける。一方で、急成長の陰に潜む「消費主義」と「格差の固定化」にも言及し、成長の構造的限界を示している。・第5章「平成の停滞と構造改革」では、バブル崩壊以降の“失われた時代”を、制度疲労という観点から読み解く。著者は、金融システムと企業統治の変化をミクロ経済の視点で分析し、日本的経営の「強みと弱み」がここで同時に露呈したと論じる。小泉改革やアベノミクスの評価にも触れ、成長戦略の欠如よりも、「社会全体のインセンティブ設計の歪み」が本質的問題であると指摘する。・最終章「令和の経済と次のモデル」では、人口減少・地方衰退・技術革新の三重苦の中で、どのような経済デザインが求められるのかを提示する。著者は、経済学を「効率」ではなく「持続と関係性」を再構築するための道具として捉え直すべきだと語る。つまり、成長よりも“豊かさの再定義”が問われているという立場である。・本書の核にあるのは、「経済を歴史から学ぶことでしか、未来の構造をデザインできない」という思想だ。経済理論は抽象的で万能のように見えるが、実際には時代の倫理観・制度・人間観に深く結びついている。江戸の商人、明治の官僚、昭和の労働者、平成のサラリーマン、それぞれの経済的合理性は違っていても、共通しているのは“変化への適応”である。横山は、経済学を「数学的な分析」ではなく「人間の意思決定学」として扱う。したがって本書は、経済学入門でありながら、経営論やリーダーシップ論にも通じる内容を持つ。経済の変化とは、構造の変化ではなく、価値観の変化であるという点で、極めて人文的な視座がある。・30〜40代の読者にとって、この本が与える最大の洞察は、「経済的思考力=歴史的想像力」だということだ。経済を動かすのはデータではなく、人間の集団心理と制度の選択である。 ビジネスにおける“市場分析”や“戦略設計”も、結局は「なぜその時代にその選択が合理的だったのか」を理解することから始まる。日本史を経済学で読むことは、同時に“経営の根”を読み解くことでもある。効率を追う時代は終わりつつあり、今必要なのは「人間と社会の持続可能性を見通す知性」だ。横山の言葉を借りれば――経済とは、数字の学問ではなく、「生き方の歴史」そのものなのである。日本史で学ぶ経済学 [ 横山 和輝 ]価格:1,760円(税込、送料無料) (2025/9/28時点)楽天で購入

2025.11.11

-

Book #0924 品格を磨く

・高野登『品格を磨く』は、リッツ・カールトン日本支社の元支社長として“おもてなし”の哲学を体現してきた著者が、「人間としての成熟」をテーマに書き下ろした一冊である。ビジネスの成功や地位ではなく、人としての“あり方”を軸に、真のリーダーシップと信頼を生む「品格」の本質を問う。・本書は、単なるマナー本やエチケット指南書ではない。むしろ、「人間の内側にある“品”をどう育てるか」を、ビジネス現場の経験を通じて解き明かしていく哲学書的構成をとっている。・第1章「品格とは何か」では、品格を“他者への敬意の積み重ね”と定義する。 見た目の上品さや学歴・地位ではなく、「相手を思う想像力」が人の品格を決定するという。 リッツ・カールトンのサービス理念である「一人ひとりを貴族のようにもてなす」という思想も、ここに通底する。著者は、“品格とは人を安心させる力”であり、それは誠実さ・謙虚さ・感性の鍛錬によって磨かれていくと述べる。・第2章「品格を支える思考法」では、“自分中心”の思考をどう超えるかが語られる。品格ある人は、「自分がどう見られるか」ではなく、「相手がどう感じるか」を考える。その根底にあるのは“自我のコントロール”だ。著者は、サービス業での経験から「自分を押し出すことよりも、相手の存在を引き出す方が難しい」と指摘する。これはビジネスリーダーにも通じる本質であり、相手を主役にする思考こそが信頼を生む。・第3章「行動に宿る品格」では、具体的な日常動作や仕事上の振る舞いが扱われる。たとえば、挨拶、姿勢、言葉遣い、表情、沈黙の使い方といった細部に、人格が現れる。著者は「言葉は人格の窓である」とし、何を話すかよりも、どう話すかを重視する。そこに滲む“間の取り方”や“心の余裕”が、品格の質を決めるという。・第4章「品格が組織を変える」では、企業文化への応用が論じられる。リーダーが品格を備えていれば、組織全体に信頼と誇りが浸透する。逆に、リーダーが利己的で短期的な利益に走れば、組織は荒れる。著者は、「品格とは最も強力なマネジメントツール」であると説く。それはルールではなく“空気”として伝わり、行動の基準を自然に形づくる。・最終章「品格を磨く日常習慣」では、具体的な心のトレーニング法が紹介される。 - 「ありがとう」を一日10回、心を込めて言う - 人の話を“遮らずに聴く”練習をする - “誰も見ていない場所”で丁寧に振る舞う こうした地味な積み重ねが、“信頼される人”への道を開く。著者はそれを「静かな修行」と呼ぶ。・高野登が伝えたいのは、ビジネスの成果は“技術”よりも“人格”によって決まるという真理だ。業績を上げるためのスキルやノウハウが溢れる現代において、人が本当に惹かれるのは、“何をしたか”ではなく“どんな人がそれをしたか”である。だからこそ、リーダーや管理職に求められるのは、能力よりも“品格”だ。品格とは、目に見えない信用残高のようなもの。 その残高は、日々の小さな誠実さ、約束の履行、相手の立場への共感によって蓄積される。そして、それが危機の時に人を動かす。・30〜40代の働き盛りの世代にとって、この本が突きつけるのは「成果主義のその先にある、人としての信頼力」という課題だ。早く成果を求めるほど、人は焦り、他者への配慮を削っていく。だが、長期的に見れば、“信頼の厚み”が最も強い競争優位になる。高野は言う。 「品格とは、誰も見ていないところでの自分の姿だ」。 それは数字にも評価にも現れないが、最終的に人生と仕事の質を決定づける。・『品格を磨く』は、ビジネスを超え、仕事を“人間としての修練の場”ととらえるための書。 成果の時代から、信頼の時代へ――その変化を生き抜くための、静かで力強い指南書である。品格を磨く [ 高野 登 ]価格:1,650円(税込、送料無料) (2025/9/28時点)楽天で購入

2025.11.10

-

Book #0923 「運がいい人」になるための小さな習慣 世界の成功者が実践するたった1分のルール

・サチン・チャードリー『「運がいい人」になるための小さな習慣』は、ビジネスの世界で結果を出す人に共通する“運を引き寄せる思考と行動”を科学的かつ実践的に解き明かした一冊だ。著者サチン・チャードリーは、インド出身の起業家であり、世界的企業とのビジネス経験を通じて「運とは偶然ではなく、戦略的に生み出せる力」であると主張する。本書の核心は、運を「外的な出来事」ではなく「内的な状態」として再定義する点にある。多くの人が“運がいい”ことをラッキーな出来事と捉えるが、著者はそれを「正しいタイミングで、正しい選択をする準備が整っている状態」と言い換える。つまり、運とは“偶然に見える必然”であり、それを作るのは日々の思考と習慣である。・本書は、運を高めるための「内面」「行動」「関係性」「環境」の4領域から構成される。第一部「内面を整える」では、運を遠ざける最大の要因が“心のノイズ”にあると指摘する。不安・怒り・焦りなどのネガティブな感情が、チャンスを察知する感度を鈍らせる。著者は「朝の感謝リスト」「呼吸と瞑想」「今日できたことを3つ書く」といった“心のリセット習慣”を提案する。これにより、思考が前向きに整い、偶然の好機を見逃さなくなる。・第二部「行動を変える」では、“行動の量ではなく質”が運を左右すると説く。運がいい人は、チャンスを探し回るよりも、“行動を継続できる環境”を設計している。たとえば、「失敗を数えるより、挑戦回数を可視化する」「1日15分、ワクワクする行動に時間を投資する」といった、行動の質を高めるためのミニ習慣が紹介される。ここで重要なのは、運は「準備 × タイミング × 出会い」で決まるという数式的発想だ。・第三部「人間関係をデザインする」では、運の8割は人によってもたらされると断言する。 著者は「出会いを“管理”するのではなく、“育てる”」ことを勧める。運を呼ぶ人脈は、広さではなく“深さ”で決まる。日々の挨拶、リアクション、ちょっとした贈り物といった“好意の微差”が、未来の大きな偶然を生む。また、ネガティブな人間関係を断ち切る勇気も、運を上げるための条件とされる。運の流れはエネルギーの流れであり、関わる人の波長が未来の方向を決める。第四部「環境を整える」では、空間・時間・情報の整理術が語られる。 ・“運のいい職場”とは、意見が自由に言える心理的安全性があり、創造的な余白がある場所だと著者は言う。また、SNSやニュースに過剰に接する現代人は、情報の渋滞で直感が鈍っていると指摘。運をつかむ人は“静かな時間”を意識的に作る。行動と行動の間に余白を置くことで、思考が整理され、決断の質が上がる。・サチン・チャードリーが伝えるのは、“運はスキル”という発想だ。才能や努力だけでは超えられない領域を突破するには、「偶然を味方につける技術」が必要になる。だがそれは非科学的なスピリチュアルではなく、「心理学 × 習慣設計 × コミュニケーション」の複合知として提示されている。彼によれば、運がいい人は「過去に感謝し、今を信じ、未来に好奇心を持つ人」だ。 ・一方で、運が悪い人は「過去を悔い、今を疑い、未来を恐れる人」である。この認知の違いが、同じ出来事をまったく異なる結果に変える。つまり、運とは「出来事の解釈力」そのものであり、思考の方向を変えるだけで流れが変わる。・本書の示す習慣群は、30〜40代のビジネスパーソンにとって“キャリアの運”を戦略的に高める手法とも言える。重要なのは、「努力」や「計画」だけでは不確実性の時代を生き抜けないという現実だ。予測不能な偶然をチャンスに変えるために、自分の内側を整え、行動を習慣化し、人とのつながりを磨く――それが“運をデザインする”という発想である。サチンはこう断言する。 ・「運とは、あなたが“最も自分らしく生きている瞬間”に流れ込むエネルギーだ」。つまり、運は待つものではなく、整えるもの。そして、運を味方につける人は、例外なく“自分を整える習慣”を持っている。『「運がいい人」になるための小さな習慣』は、ビジネススキルや自己啓発の枠を超え、“偶然を戦略化する技術書”として読むに値する一冊である。「運がいい人」になるための小さな習慣 世界の成功者が実践するたった1分のルール [ サチン・チョードリー ]価格:1,650円(税込、送料無料) (2025/9/28時点)楽天で購入

2025.11.09

-

Book #0922 なぜ、あなたの話はつまらないのか?

・美濃部達宏『なぜ、あなたの話はつまらないのか?』は、ビジネスの現場で「話す力」が決定的な差を生むことを、心理学・構成技法・メディア理論の観点から解き明かした一冊だ。著者はテレビの企画・構成作家として数多くの人気番組を手掛けてきた人物。つまり、“人を飽きさせない話のつくり方”を、仕事として磨いてきたプロフェッショナルである。・本書の主題は明快だ――「話がつまらないのは、内容が悪いからではない。構成と伝え方が悪いからだ」。多くの人が「話の中身」を磨こうとするが、聞き手が興味を持つのは“どう語られるか”の方である。美濃部は、話の本質を「情報伝達」ではなく「物語構築」として捉え直す。そこに、凡庸な会話と惹きつける会話の決定的な違いがある。・本書は大きく三部構成で展開される。・第一部「話がつまらない人の共通点」では、著者が見てきた“話下手の典型”を分析する。 共通するのは、話の目的が曖昧で、聞き手を意識していないこと。話が長く、結論が遠く、構成に起伏がない――これは情報を“並べる”だけで、“動かす”力がないからだと指摘する。 著者は、「話はデータベースではなくドラマである」と喝破する。つまり、事実の羅列ではなく、起承転結のある“物語構造”で話を組み立てることが必要だ。・第二部「人を惹きつける話の構成術」では、プロの番組構成術をベースにした「話の設計図」が示される。ここでは、「聞き手の関心のフックを最初の30秒でつかむ」「“意外性”を中盤に配置する」「“余韻”で印象を残す」という三段構成が紹介される。たとえば、会議でのプレゼンでも、冒頭に“意外なデータ”や“個人的な体験”を挟むだけで、聴衆の集中度が一気に変わる。 また、美濃部は“笑い”や“共感”を生む話の型を、「共通体験のズラし」として理論化する。日常の中で誰もが感じている小さな違和感を、ユーモラスに言語化できる人ほど、聞き手を惹きつける。・第三部「伝わる話し方の実践法」では、言葉の使い方・間の取り方・視線・テンポなど、実際の会話における技術的要素が語られる。特に注目すべきは「“情報の削ぎ落とし”の力」だ。話が長い人ほど、自分が何を伝えたいのかを理解していない。逆に、短く、要点だけで相手にイメージを残す話し方ができる人は、ビジネスでも信頼を得やすい。著者は、「良い話とは“余白”を残すもの」と定義する。すべてを説明し尽くさず、相手が自分の中で意味を完成させる余地を与えること。それが記憶に残る話の条件だ。・本書が訴えるのは、「話すことはスキルではなく設計である」という考え方だ。センスや話術の問題ではない。話の構成、順序、テンポ、緩急――それらを“意識的に設計”すれば、誰でも「面白い話」を語れるようになる。美濃部はこのプロセスを「構成のメソッド」と呼び、テレビ制作現場の知恵を一般のコミュニケーションに応用している。また、本書は「話すことは、相手の時間を奪う行為である」という厳しい前提に立っている。だからこそ、聞き手の注意を尊重し、最後まで飽きさせない努力をするべきだと説く。そこに、プロの構成作家としての倫理観がある。・30〜40代のビジネスパーソンにとって、この本は“プレゼン・会議・雑談”すべてに効く構成思考の教科書になる。営業トークでも、上司への報告でも、プロジェクト提案でも、「話の順序と構成」を変えるだけで相手の反応は劇的に変わる。特に著者が強調する「最初の30秒のフック」は、限られた時間で成果を出す現代のビジネス現場において、決定的な武器となる。さらに、本書の視点は“伝える”ではなく“伝わる”にある。どれだけ正しい情報でも、相手が理解し、納得し、行動に移さなければ意味がない。話す力とは、相手の思考と感情を設計する力であり、それはリーダーシップの根幹でもある。・『なぜ、あなたの話はつまらないのか?』は、「話す才能」を解体し、「構成の技術」として再構築する本だ。つまらない話には理由がある。そして、面白い話には法則がある。 この本が示すのは、その「再現可能な話の構造」であり、言葉を戦略として使うすべてのビジネスパーソンへの実践的指南書である。なぜ、あなたの話はつまらないのか? [ 美濃部達宏 ]価格:1,430円(税込、送料無料) (2025/9/28時点)楽天で購入

2025.11.08

-

Book #0921 超ファシリテーション力

・平石直之『超ファシリテーション力』は、単なる会議の進行術や話し合いの技術書ではない。著者がテレビ朝日の報道キャスターとして、多くの著名人や専門家と議論を重ねてきた実践知をもとに、“人と組織を動かす対話の技術”を体系化した一冊だ。ファシリテーションを「人の意見を引き出す技術」から一歩進め、「異なる価値観をつなぎ、行動を生み出す力」として再定義している。・本書は、著者が報道番組や討論番組で培った現場経験をベースに、ファシリテーションを「情報を整えるスキル」ではなく「人間関係と意思決定のデザイン」として描く。構成は三部構成になっており、第一部ではファシリテーションの本質を明確化し、第二部で現場での応用法を示し、第三部ではチームや組織全体に展開する方法を論じる。・第一部「ファシリテーションの原点」では、そもそもファシリテーターとは何者かを問う。 著者によれば、優れたファシリテーターとは「自分を消すリーダー」だ。自分の意見を押しつけず、場を整え、参加者一人ひとりが“自分の言葉で話す”空気をつくる存在。ここでは「沈黙を恐れない」「論点を動かさない」「質問で導く」という三つの基本姿勢が示される。・第二部「超ファシリテーションの技術」では、著者が実際に行ってきた生放送や討論番組の舞台裏が描かれる。 政治家、企業経営者、アスリート、研究者──立場も価値観も異なる人々を前に、どうすれば“言葉がぶつかる対話”を建設的に導けるのか。そこに使われるのが「問いのピボット」であり、「感情の翻訳」だ。問いのピボットとは、相手の発言を“評価”ではなく“探求”の軸で捉え直す技術。たとえば「なぜそう思うのか」を問うのではなく、「その背景には何があるのか」を聞く。感情の翻訳とは、相手の語気や沈黙を“感情のシグナル”として読み取り、言葉にして場を整える力だ。・第三部「組織を動かすファシリテーション」では、個人のスキルを超えた“文化としての対話”の重要性が論じられる。企業の会議文化は、多くの場合「報告」「承認」「責任回避」で構成されている。著者はそこに風穴を開ける方法として、「目的の明確化」「共通言語の設計」「合意形成のプロトコル化」を提案する。特に、チームリーダーに求められるのは「決めない勇気」である。すぐに結論を出すのではなく、議論の余白を残すことが、創造的な決断を導く土壌となる。・平石が本書で伝えるのは、「ファシリテーションは“調整”ではなく“創造”である」という思想だ。会議を滞りなく終えることを目的にしてはならない。重要なのは、異なる意見をぶつけ合いながらも、全員が納得できる“新しい論理”を共に編み出すこと。そのためにファシリテーターは、議論の中で“構造を見抜く眼”と“空気を読む耳”を同時に働かせなければならない。・また、著者は「情報を制する者が場を制する」と語る。これはテレビ報道の世界だけでなく、ビジネスの現場にも通じる。論点の流れ、発言のバランス、会話の温度を瞬時に把握し、必要に応じて切り返す。その瞬間的な判断力が、会議やプレゼンの質を決定づける。平石はそれを「ライブ・インテリジェンス」と呼び、訓練によって鍛える方法を紹介している。・30〜40代のビジネスパーソンにとって、『超ファシリテーション力』は「リーダーシップの新しい定義書」といえる。もはや上司が一方的に指示を出し、部下が従う時代ではない。多様な意見をまとめ、最善の方向へ導くためには、対話の力が不可欠だ。特に、リモートワークや分散型チームの拡大により、「声が届きにくい現場」でファシリテーション力の価値は一層高まっている。・本書が強調するのは、“場を支配する”のではなく“流れを支える”力。ファシリテーターはリーダーシップの裏側で機能するインフラのような存在であり、その仕事は「人を動かす」よりも「人が動けるようにする」ことにある。この視点を身につけることで、チームの知的生産性は劇的に変わる。・『超ファシリテーション力』は、単なるスキル本ではない。それは、あらゆる会議・対話・交渉を「共創の場」へと変えるための思考の再訓練書だ。言葉の使い方ひとつで、場の空気は変わり、組織の意思決定も変わる。平石直之が提示するのは、「沈黙すら戦略になる」時代にふさわしい、知的リーダーの新しい姿だ。超ファシリテーション力 [ 平石直之 ]価格:1,650円(税込、送料無料) (2025/9/28時点)楽天で購入

2025.11.07

-

Book #0920 ゼロからつくるビジネスモデル

・井上達彦『ゼロからつくるビジネスモデル』は、既存の成功事例を模倣するのではなく、「新たな価値創造の構造」を自ら設計するための思考法を体系化した一冊だ。著者は早稲田大学商学学術院教授であり、長年にわたり企業のイノベーションやビジネスモデル研究に携わってきた人物。本書は単なる経営書ではなく、「ビジネスを“発明”するための設計書」として位置づけられている。・本書は、「ゼロからビジネスモデルをつくるとは何か」という問いから始まる。著者は、ビジネスモデルを「価値創出の仕組み」であり、「顧客・価値・利益の三者をつなぐ論理構造」と定義する。そして、その構造を生み出す過程を“模倣”ではなく“再構成”と捉える。つまり、既存の要素を単に真似るのではなく、それらを新たな文脈で組み替えることが革新につながるという視点だ。・本書の中心的テーマは、「リコンフィギュレーション(構成の再設計)」である。たとえば、トヨタのカイゼン、アップルのエコシステム、スターバックスの体験設計。これらはいずれも、既存産業の枠組みを分解し、価値の流れを再編することで新しいビジネスを生み出してきた。井上はこうした事例を分析しながら、「発想の出発点は“ゼロ”ではなく、“ゼロベースで見直す”ことにある」と説く。・構成としては、次の3ステップで展開される。1. 既存モデルの構造を理解する — 成功企業の価値連鎖を分解し、どこに“ズレ”や“非効率”があるかを見抜く。2. 構成要素を再配置する — 価値提供、収益構造、パートナーシップなどの要素を組み替え、新しい仕組みを設計する。3. 仮説検証と実装 — 小さな実験を繰り返し、モデルを検証・修正しながら現実のビジネスとして成立させる。このプロセスは、起業家だけでなく、大企業の新規事業担当者にも向けられている。既存の枠内で戦うのではなく、「ルールそのものをつくり変える」ための思考法が求められているからだ。・井上の主張の核心は、「ビジネスモデルは発想ではなく設計である」という点にある。 アイデアを思いつくことは誰にでもできるが、それを市場で機能させるためには“構造化”が必要になる。構造化とは、顧客にどのような価値を届け、その価値をどう収益に転換するかという論理を描くこと。ここに、感覚や偶然ではなく、思考と仮説検証の体系が必要となる。・著者はまた、「ゼロからつくる」とは、完全に何もない状態から創造することではないと指摘する。むしろ重要なのは、既存の常識や前提を“いったん壊す”こと。たとえば、製造業が「モノを売る」という前提を手放し、「利用体験を売る」に切り替えたとき、サブスクリプションという新たなモデルが生まれる。このように、破壊と再構成を繰り返す思考こそが、ゼロからの創造につながる。・30〜40代のビジネスパーソンにとって、この本は「キャリアの次のステージ」を考える指南書でもある。多くの企業では、イノベーションを「新規事業部門」や「特別な才能の領域」として扱うが、井上はそれを否定する。むしろ、あらゆる職種・現場で“構造的思考”を身につけた人材こそが、組織の未来をつくる。たとえば、営業なら「顧客の購買行動の再構成」を、企画なら「価値伝達の新しい構造設計」を、エンジニアなら「技術と顧客体験の接点の再設計」を意識する。それが“ゼロからつくる”という姿勢につながる。・さらに、井上は「模倣の段階から逸脱する勇気」の重要性を説く。多くの日本企業は、ベンチマークや成功事例研究に偏りすぎ、結果として“二番煎じの優秀さ”に留まる。しかし、本書が提示するのは、構造の“再発明”という知的挑戦である。既存市場の中で他者と同じ戦略を磨くのではなく、構造そのものを塗り替えることが、次の成長を生む。・『ゼロからつくるビジネスモデル』は、単なる理論書ではない。それは、固定化された思考を破り、ビジネスの「文法」を書き換えるためのマニュアルだ。成功を模倣する時代は終わり、構造を再設計する時代が始まっている。“ゼロからつくる”とは、何もない場所からではなく、「もう一度、世界を見直す地点」から始まる挑戦である。ゼロからつくるビジネスモデル [ 井上 達彦 ]価格:3,520円(税込、送料無料) (2025/9/7時点)楽天で購入

2025.11.06

-

Book #0919 節約する人に貧しい人はいない。

・中川淳一郎『節約する人に貧しい人はいない。』は、消費を美徳とする風潮に対して、あえて「節約こそが人生とビジネスの自由を取り戻す手段である」と訴える実践的エッセイである。著者は元博報堂の広告マンであり、派手な消費社会を内側から見てきた人物だ。その経験を通じて導き出したのは、「稼ぐ力」よりも「使わない力」が人を豊かにする、という逆説的な真実である。・物語は、著者自身の転機から始まる。かつて広告代理店で華やかな生活を送っていた中川は、常に金を使い続ける“消費のループ”に囚われていた。高級レストラン、ブランド服、飲み会、タクシー移動——それらは一見、成功者の証だった。しかし、会社を辞めてフリーになったとき、彼はその生活の脆さに気づく。収入が減っても「支出を減らせば何も困らない」。この体験が、彼に“節約の哲学”を築かせた原点となった。・本書で中川は、「節約」を単なる倹約術やお金の節制ではなく、「生き方の再設計」として位置づける。たとえば「お金を使う=社会的に成功している」という思い込みは、企業が仕掛けるマーケティングの幻想にすぎない。自分の幸福の定義を他人や社会に委ねている限り、いくら稼いでも満たされない。 ・節約とは、他者基準の“見栄の経済”から抜け出し、自分基準の“納得の経済”へ移行する行為なのだ。中川はまた、現代のビジネスパーソンが陥る「浪費型の自己投資」を痛烈に批判する。高額なオンライン講座、ブランドスーツ、最新ガジェットなど、“成長”を名目にした支出の多くが、実際には承認欲求の消費でしかない。彼は言う——「浪費は自分を飾るが、節約は自分を鍛える」。金を使わないことで得られる静けさや時間の余裕が、真の創造力や判断力を取り戻す鍵になる。・中川の節約論の核心は、「節約はマインドの独立」である。経済的自由とは、収入の多さではなく、支出への依存度の低さで決まる。多くの人は「もっと稼がなければ」と考えるが、実際には「もっと使わなければ」という幻想に縛られている。節約によって“足る”を知ることができた人間は、金のために仕事を選ばずに済む。結果的に、より良い仕事を選び、より豊かな人生を築くことができる。・著者はまた、節約を「人間関係の整理」とも結びつける。浪費の多くは人付き合いから生じる。無意味な飲み会、建前の贈答、義理の出費。これらを断ち切ることは、経済的な節約であると同時に、精神的な節約でもある。必要な関係とそうでない関係を見極めることは、ビジネスの効率化にも直結する。・30〜40代の働き盛りにとって、この本のメッセージは鋭い。昇進、住宅ローン、家族の支出、自己投資——あらゆる方向から“お金を使うこと”が当然視される世代だ。しかし中川は、そうした消費構造を支える「社会的圧力」を疑えと促す。節約は、他人の価値観を拒む訓練であり、自分の軸を取り戻す作業だ。・さらに、節約を「戦略」として捉える視点も提示されている。固定費を下げることで、嫌な仕事を断る自由が生まれる。自由な時間が増え、思考の質が上がる。結果的に、よりクリエイティブで長期的な価値を生む働き方へとシフトできる。つまり、節約はビジネススキルであり、キャリア戦略そのものだ。・『節約する人に貧しい人はいない。』は、節約を「守り」ではなく「攻め」の哲学として再定義する一冊である。浪費社会の中で、自分の価値判断を取り戻した者だけが、真に豊かな人生を生きる。節約とは、最も静かで、最も強い“自己投資”である。節約する人に貧しい人はいない。【電子書籍】[ 中川淳一郎 ]価格:678円 (2025/9/7時点)楽天で購入

2025.11.05

-

Book #0918 まんがでわかる正義中毒 人は、なぜ他人を許せないのか?

・中野信子『まんがでわかる正義中毒』は、脳科学の視点から「人はなぜ正義に酔うのか」を解き明かす一冊である。原著『正義中毒』をベースに、漫画形式で構成されており、職場やSNSなど、身近な人間関係の中に潜む“正義の暴走”をわかりやすく可視化している。倫理や道徳を説く本ではなく、「正義」という名の感情メカニズムを冷静に観察するための実践的な心理リテラシー書でもある。・主人公は、職場で起きた小さなトラブルをきっかけに「自分は正しいことをしている」と信じて他人を責めてしまう女性。彼女の言動は一見、誠実で公正だが、その裏では“正義を行使する快感”に支配されている。物語は、彼女が周囲との関係を悪化させていく過程を通じて、「正義が人を傷つけるプロセス」を描き出す。・中野はこの現象を「脳の報酬系」によって説明する。正義感を発揮することで、脳内にドーパミンが分泌され、強い快感が生まれる。この“正義の快感”は、依存性を帯びやすく、人はいつの間にか「他人を断罪することで自分の存在を確認する」状態に陥る。SNSでの炎上、社内でのモラハラ、マウント行為——それらはすべて“正義中毒”の一形態だと著者は指摘する。・本書の中盤では、この中毒がいかにビジネス現場を蝕むかが語られる。会議で意見の違う相手を「非論理的」と断罪する。ミスをした部下に「正しい指導」を装って怒鳴る。これらの行為はすべて、「自分が正しい側に立つことによる安心感」を得るための行動に過ぎない。組織の信頼や心理的安全性を損なうのは、能力の低さではなく、正義を振りかざすことによる“関係の破壊”なのだ。・終盤では、中野が「正義中毒」から抜け出すための脳科学的アプローチを提示する。第一に、「正義は相対的である」と認識すること。誰もが異なる価値観をもとに“正しさ”を定義しており、絶対的な正義など存在しない。第二に、「怒りや憤りを感じたときこそ、ドーパミンの作用を疑う」こと。自分の感情が快感に引きずられていないかを一歩引いて観察する。第三に、「共感よりも理解」を意識すること。相手の意見に同意する必要はないが、背景を理解する努力こそが、社会的成熟の証となる。・この本が投げかける最大のメッセージは、「正しさを振りかざす者ほど、組織を壊す」という逆説である。職場での衝突の多くは、“正しいか・間違っているか”の争いではなく、“どちらが正義を独占するか”の競争にすぎない。リーダーに必要なのは、正義を貫く勇気ではなく、正義に溺れない冷静さだ。・特に30〜40代のビジネス層にとって、本書は“正義の副作用”を知るための警鐘となる。経験と地位を積むほど、自分の判断に「根拠ある正しさ」が宿る。しかし、その正しさを他者に強制した瞬間、関係は崩れる。中野は、リーダーシップとは「正義よりも関係性を優先する知性」であると説く。・『まんがでわかる正義中毒』は、道徳書ではなく、現代社会を生き抜くための“脳のマネジメント書”である。まんがでわかる正義中毒 人は、なぜ他人を許せないのか? [ 中野信子 ]価格:1,320円(税込、送料無料) (2025/9/7時点)楽天で購入

2025.11.04

-

Book #0917 なぜ部下とうまくいかないのか

・加藤洋平『なぜ部下とうまくいかないのか』は、リーダーシップ開発と組織行動学の専門家である著者が、「なぜ優秀な上司ほど、部下との関係に苦しむのか」という根源的な問いに挑んだ一冊である。表面的なマネジメントノウハウを超え、人間の心理構造や関係性の力学を軸に、組織における“対人の難しさ”を構造的に解き明かしている。・本書の出発点は、「部下が思うように動かない」「信頼関係を築けない」というリーダーの普遍的な悩みだ。著者は、これを単なる“コミュニケーション不足”の問題として扱わない。むしろ、上司と部下の間に生じる「無意識の心理的メカニズム」に焦点を当て、そこに潜む“見えない壁”を明らかにしていく。・「人は他者の中で自分を演じる存在である」という前提が提示される。上司という立場に立った瞬間、人は“理想の上司像”を演じようとし、自分の弱さや感情を抑え込む。その結果、部下もまた“理想の部下像”を演じ、両者の関係は本音から遠ざかる。著者は、この「演じ合いの関係性」こそが、組織の不信と摩擦の温床になると指摘する。・「上司の期待」がいかに部下の行動を歪めるかが論じられる。上司は無意識のうちに、部下を“成長させる対象”として扱うが、それがしばしば「支配」と紙一重になる。部下は“評価される自分”を演じ、上司は“導く自分”を維持しようとする。そこに上下関係が固定化し、互いのリアリティが失われていく。著者は、これを「関係の非対称性」と呼び、リーダーがそれを自覚することが、関係改善の第一歩であると説く。・リーダーに求められる“自己理解”の重要性が掘り下げられる。組織における多くの問題は、相手を理解できないことよりも、“自分がなぜそう感じるのか”を理解していないことに起因する。部下との衝突の裏には、上司自身の承認欲求や恐れが潜んでいる。著者は、心理学的な理論をもとに、「自己認識の深化」が人間関係の再構築につながることを示す。・「心理的安全性」という概念を再定義する。単に“発言しやすい環境”ではなく、“関係のリスクを取っても崩れない信頼の基盤”こそが本質だという。そのためにリーダーが取るべき行動は、完璧さを演じることではなく、“自分の未完成さ”を見せることである。脆さを共有できる関係だけが、組織に真の学習と創造性をもたらす。・「人を変えようとしないこと」が最も強力なリーダーシップであると結論づける。人間関係の本質は“支配”ではなく“共鳴”であり、部下を動かすことよりも、“部下とともに変わること”が、成熟したリーダーの姿勢だとする。著者は、リーダーシップとはスキルではなく、“自分という人間のあり方”であると定義して本書を締めくくる。・この本が突きつけるのは、「マネジメントの問題は、相手ではなく自分にある」という不都合な真実だ。上司の“善意”が、部下にとっては“圧力”に変わることもある。リーダーシップとは、人を導く力ではなく、関係を観察し、自分の内側を問い続ける力にほかならない。特に30〜40代のビジネスパーソンにとって、本書は「経験の罠」への警鐘でもある。経験を重ねるほど、人は“正しさ”に固執し、部下の世界を狭めてしまう。加藤は、そこから脱するための道を、“正解を手放す勇気”と“関係性の余白”に見出している。・『なぜ部下とうまくいかないのか』は、マネジメント書の体裁をとりながら、実は人間存在そのものを問う書である。部下との関係に悩むということは、結局、自分という人間とどう向き合うかという問いにほかならない。リーダーとしての成熟とは、部下を動かす技術を磨くことではなく、“関係の中で自分を変える覚悟”を持つことなのだ。なぜ部下とうまくいかないのか 組織も人も変わることができる! [ 加藤洋平 ]価格:1,650円(税込、送料無料) (2025/9/7時点)楽天で購入

2025.11.03

-

Book #0916 本を読む人はうまくいく

・長倉顕太『本を読む人はうまくいく』は、「なぜ本を読む人が結果を出すのか」という問いに、ビジネス的かつ実践的な視点から切り込んだ一冊である。著者は、編集者として数多くのベストセラーを手がけ、自らも独立後に情報発信と教育ビジネスを展開してきた人物だ。本書では、読書を“知識の収集”ではなく“人生の編集作業”として再定義し、成果につながる読書の本質を明らかにしている。・序章で著者は、「本を読まない人は、他人の人生しか生きられない」と断言する。本を読むとは、他者の思考を借りて、自分の世界を再構築する行為であり、それが「思考の自立」を生む。情報があふれる時代において、真に差がつくのは“どんな本を読むか”よりも、“読んだ後にどう動くか”だという。・第一章では、「本は知識ではなく、視点を買うもの」と述べる。人は自分の経験からしか物事を見られないが、本を読むことで他者の“認知のレンズ”を手に入れることができる。それがビジネスにおける創造力や戦略的思考の源泉になる。著者は、知識の量よりも“思考のフレーム”をいかに多様に持つかが勝負を分けると説く。・第二章では、「読書を行動につなげる技術」に焦点を当てる。多くの人が読書で終わってしまうのは、“アウトプット前提で読んでいない”からだという。著者は「行動読書」という概念を提示する。読む目的を明確に設定し、気づきをメモし、翌日には必ず一つ行動に変える。これを繰り返すことで、読書は“思考を変える儀式”になる。読書とは知的消費ではなく、「未来の自分への投資」であると位置づける。・第三章では、情報過多の時代における「選書眼」を磨く重要性が語られる。SNSやYouTubeのような断片的な情報が支配する現代では、“深く考える力”が奪われている。著者は、だからこそ「時間をかけて読む行為」にこそ意味があると説く。本は長期的な思考を鍛え、情報の文脈を読み解く力を育てる。ビジネスリーダーに必要なのは、知識の断片ではなく“物語を読む力”だという。・第四章では、成功者の共通点として「本による自己編集力」が挙げられる。読書は、他者の成功体験を模倣する手段ではなく、自分自身を“再設計”するためのプロセスである。著者は、自身が出版社時代に出会った経営者や著者たちがいかに読書によって意思決定の質を高めていたかを、実例を交えて描く。特に、松浦弥太郎やホリエモンといった人物を例に、「読書は人生の構造を変える装置」であることを示す。・終章では、読書を“知的孤独の時間”として捉える視点が提示される。人は誰かとつながることで成長するのではなく、孤独に考え抜く時間を通して成熟する。読書とは、外界のノイズを断ち、自分の中に沈潜する行為だ。そこから生まれる洞察こそ、人生とビジネスの質を高める源泉になる。・この本が伝えるのは、読書が「成果を出すための地味な戦略」であるということだ。 知識のインプットが早い人間よりも、読書を通じて“考える習慣”を持つ人間が最終的に結果を残す。速読や要約に頼る読書は、表面的な情報摂取にすぎない。真のリーダーは、本を“深く読む”ことで、思考の階層を上げていく。また、著者は「読書とは自己ブランディングである」とも指摘する。どんな本を選び、どんな言葉を糧にしているかが、その人の“思考のDNA”になる。つまり、読書とは外向きの知識ではなく、内向きの鍛錬なのだ。・『本を読む人はうまくいく』は、単なる読書術ではなく、“知的戦略書”である。 本を読むことは、情報を得ることではなく、自分を再構築すること。読書を習慣にする者だけが、流動的な時代において「自分の軸」を持ち続けることができる。この一冊は、読書という行為を“最も実践的なビジネススキル”へと昇華させている。本を読む人はうまくいく [ 長倉顕太 ]価格:1,650円(税込、送料無料) (2025/9/7時点)楽天で購入

2025.11.02

-

Book #0915 教養としての社会保障

・香取照幸『教養としての社会保障』は、複雑化し形骸化した「社会保障」という仕組みを、政治でも経済でもなく“教養”として理解するための羅針盤である。著者は厚生労働省で長年制度設計に関わってきた実務家であり、机上の理屈ではなく現場の知をもとに、制度の成り立ちとその本質を解き明かす。社会保障とは単なる“福祉”の話ではなく、「社会の安定と経済の持続を支えるインフラ」だという視点が、全編を貫いている。・序章で著者はまず、「社会保障=お金をばらまく仕組み」という誤解を正す。社会保障とは、個人と社会を“リスク”から守る仕組みであり、老い・病・貧困・失業といった誰もが避けられない不確実性を、社会全体で分かち合う制度だと位置づける。・第一章では、日本の社会保障の起源と発展をたどる。戦後、焼け野原から立ち上がった日本が、欧米の福祉国家モデルを参照しつつ独自の制度を築いてきた過程が描かれる。1950年代の「国民皆保険・皆年金」の実現、そして高度経済成長による制度拡大。しかし、それが「人口増・経済拡大」を前提に設計されていたことが、今の行き詰まりを生んでいると指摘する。・第二章では、現在の日本社会が抱える構造的問題を明確にする。少子高齢化による負担増、非正規雇用の拡大、家族の形の変化。社会保障は、もはや「会社と家族が守ってくれる社会」では機能しない。制度疲労が進むなかで、著者は“リスクの再分配”のあり方を問い直す。年金・医療・介護・子育てといった各分野の制度がどのように連動しているかを、体系的に整理している点が本書の強みだ。・第三章では、社会保障を「経済の仕組み」として捉え直す視点が提示される。社会保障は単なるコストではなく、経済を安定させる“自動安定化装置”でもある。失業給付や医療保険があることで、消費の底が支えられ、企業のリスクも緩和される。つまり、社会保障は「社会的セーフティネット」であると同時に、「経済の土台」でもある。著者はこの点を、「社会保障は国家の信用インフラ」と表現する。・第四章では、財源問題と制度改革の方向性を論じる。消費税をはじめとする税制との連動、給付と負担のバランス、そして「世代間公平」の再構築。著者は、単なる増税や給付削減ではなく、「制度の再設計」が必要だと説く。具体的には、働き方の多様化に対応した“ユニバーサルな保障”への転換、所得再分配機能の強化、そして行政のデジタル化による効率化。・終章では、社会保障を“未来への投資”として捉える重要性を強調する。教育・子育て支援・医療予防といった「前向きな保障」を拡充することで、社会全体の生産性を上げる。福祉をコストではなく「人への投資」として設計し直すことが、成熟社会日本の新たな競争力になるという。・本書は、経済と制度を切り離して考えてきたビジネスパーソンにとって、一つの“視界の再構築”を促す内容だ。社会保障は「国家の仕組み」ではなく、「市場の前提」である。もし制度が脆弱なら、消費も投資も信用も崩れる。逆に、制度がしなやかであれば、個人も企業も挑戦できる。香取は、社会保障を「社会のOS」として描く。アプリ(企業活動や個人のキャリア)は、このOSが安定していて初めて動く。OSが古ければ、いくら努力しても結果は出ない。だからこそ今、日本は“アップデート”のタイミングにある。・『教養としての社会保障』は、福祉論ではなく「制度と経済の接点」を解き明かす教科書だ。リスクをどう分かち合うかという問いは、個人にも企業にも突き刺さる。社会の仕組みを理解することが、最も実践的なビジネス教養であることを、この一冊は静かに示している。教養としての社会保障 [ 香取 照幸 ]価格:1,760円(税込、送料無料) (2025/9/5時点)楽天で購入

2025.11.01

-

Book #0914 日本人の勝算 人口減少×高齢化×資本主義

・デービッド・アトキンソン『日本人の勝算 人口減少×高齢化×資本主義』は、日本の将来を悲観的に捉える論調に対して、「日本にはまだ勝算がある」と断言する、冷静かつ挑発的な提言書である。著者は元ゴールドマン・サックスのアナリストで、現在は文化財保護や中小企業経営にも携わる実務家。数字と現場の双方を知る立場から、日本経済の根本的課題を「生産性の低さ」と「構造的な変化への鈍感さ」として鋭く指摘する。・本書の出発点は、「人口減少=悲劇」という思い込みへの疑義だ。アトキンソンは、日本の人口減少を不可避の前提として受け入れた上で、「減少しても豊かになれる国」をどう作るかを論じる。つまり、問題は“人口”ではなく“生産性”である。日本の一人あたりGDPが伸びないのは、人口減少のせいではなく、構造的に非効率な産業と仕組みが温存されているからだと喝破する。第一章では、少子高齢化の現状をデータで検証する。日本の労働人口は確実に減少しているが、先進国の中で高齢者の就業率は低く、女性やシニア層の労働参加がまだ十分に進んでいない。つまり、「人がいない」のではなく、「使い方が悪い」だけだと指摘する。・第二章では、企業の生産性問題に焦点を当てる。中小企業が多すぎる構造、低賃金・長時間労働で支えられる低効率経営、イノベーションよりも現状維持を優先する文化。これらが日本全体の生産性を下げ、国全体の「稼ぐ力」を奪っていると批判する。とくに「ゾンビ企業」の存在を問題視し、淘汰を恐れずに資源を効率的に配分することが日本再生の第一歩だと説く。・第三章では、人口減少を逆手に取る「強い小国モデル」を提案する。量ではなく質、規模ではなく価値。スイスやデンマークのように、高付加価値産業と知的資本で国を支える戦略こそが、これからの日本に必要だという。アトキンソンは「人口が減るほど国は強くなれる」と言い切る。なぜなら、人口が減れば社会の構造改革が避けられず、生産性向上への圧力が自然と高まるからだ。・第四章では、観光・文化・地方創生を中心に、具体的な成長戦略を展開する。アトキンソンは長年、観光産業の潜在力に注目してきた。日本の文化や自然には、世界で戦える価値があるのに、それを「磨く」「伝える」努力が足りないと喝破する。地方が持つ文化資源を再構築し、世界に向けて発信することが、新たな成長ドライバーになると主張する。・終章では、個人の意識変革に言及する。「人口が減るから仕方ない」と諦めるのではなく、「どうすれば少ない人でより豊かになれるか」を考えることが、成熟した資本主義の在り方だと説く。必要なのは“覚悟”であり、変化を恐れず仕組みを壊し、新しい社会を自ら設計する意志だと結ぶ。・本書は、経営者にも個人にも痛烈なメッセージを放つ。 「努力しても報われない」のではなく、「努力の方向を誤っている」のだ。成長のためにやるべきことは“もっと働く”ことではなく、“もっと生産的に働く”こと。非効率な慣習にしがみつく企業は、社会全体を沈ませる。同時に、アトキンソンは希望も語る。人口減少を前提とした社会設計こそ、日本が世界に先駆けて示すべきモデルになる。規模の経済から価値の経済へ。拡大ではなく、精緻化の時代へ。・つまり、『日本人の勝算 人口減少×高齢化×資本主義』は、悲観論でも応援歌でもない。それは、「小さくても強い日本」をどう創るかという、冷徹で現実的な再生戦略書である。そして、その勝算を握るのは政府でも人口でもなく、“思考を変える”ことを恐れない日本人自身である。日本人の勝算 人口減少×高齢化×資本主義 [ デービッド・アトキンソン ]価格:1,650円(税込、送料無料) (2025/8/29時点)楽天で購入

2025.10.31

-

Book #0913 人口減少社会のデザイン

・広井良典『人口減少社会のデザイン』は、「人口減少=衰退」という短絡的な発想を超え、日本が迎える人口縮小時代を“再構築のチャンス”として捉える構想的な一冊である。著者・広井良典は、公共政策と哲学を横断する思索で知られ、持続可能社会論の第一人者。本書では、人口減少を「経済縮小」ではなく「成熟社会への転換」と位置づけ、そのための社会システムと価値観の再デザインを提言している。・序章では、20世紀型の「成長至上主義」が限界を迎えた現状を総括する。経済拡大を前提にした制度は、人口減少下では機能不全に陥る。国や企業が拡大を目指して動く一方で、現実の社会は縮小・高齢化・地域分散という“新しい常態”に突入している。このギャップこそが、日本社会の停滞の根源だと広井は指摘する。・第一部では、人口減少を「負の現象」ではなく「社会の自然な成熟プロセス」として捉える理論的基盤を提示する。人類史的に見れば、拡大期から安定・定常期への移行は文明の成長の一形態であり、縮小を恐れる必要はない。むしろ重要なのは、経済・都市・福祉・エネルギーといった各領域を“縮小に適した構造”へと再設計することだと説く。・第二部では、具体的な政策・社会設計論へと踏み込む。キーワードは「分散型」「地域循環」「ケアの再構築」。地方分散を前提に、地域単位での経済・エネルギー・医療・福祉を自立させることが持続可能な社会の鍵になる。都市中心の効率モデルから、ローカルな共生モデルへの転換が必要だと強調する。ここでは、地域通貨や再生可能エネルギー、コミュニティケアなどの実例も多く挙げられている。・第三部では、人口減少社会における価値観の変化を論じる。経済成長や所得向上を幸福の指標とする時代は終わり、豊かさの定義そのものを問い直す時が来ている。広井は「時間」「関係」「意味」といった非経済的価値を中心に据える社会を構想し、人間の生き方と社会のデザインをつなぎ直そうとする。・終章では、日本が世界に先駆けて人口減少期を迎えることを「先行モデル」として位置づける。この課題は、やがて他の先進国も直面するものであり、日本が“縮小時代の持続可能モデル”を示すことが、次世代の地球文明にとっての指針となると結ぶ。・この本が突きつけるのは、拡大を前提とした企業経営の発想そのものの見直しだ。 成長戦略よりも、「持続戦略」「再生戦略」への転換。短期的な利益よりも、社会的持続性と地域への接続をどうデザインするかが問われる。広井の提言は経営や政策だけでなく、働く個人にも響く。労働人口が減り、働き方が多様化する中で、効率よりも「意味ある生」の設計が重要になる。人口減少社会は、単に市場が縮む時代ではなく、「成熟と創造の時代」への入口である。・つまり本書は、衰退の恐怖を超え、社会を“構造的に美しく縮める”ための戦略書である。 経済的合理性を再定義し、時間と人間の尊厳を取り戻す―― そのビジョンこそが、広井良典の言う「人口減少社会のデザイン」である。人口減少社会のデザイン [ 広井 良典 ]価格:1,980円(税込、送料無料) (2025/8/29時点)楽天で購入

2025.10.30

-

Book #0912 問いのデザイン 創造的対話のファシリテーション

・安斎勇樹、塩瀬隆之『問いのデザイン 創造的対話のファシリテーション』は、単なる「質問の技術」を超え、組織やチームの創造性を引き出す“思考の構造化”を扱った実践的思索書である。著者の安斎勇樹は、東京大学特任講師であり、企業や行政のワークショップを多数設計してきた実践家。その経験をもとに、「良い問い」がどのように人の思考を動かし、創造的な協働を導くのかを体系化している。・創造的な成果は「良い答え」からではなく、「良い問い」から生まれる。 会議でアイデアが出ない、議論が浅い、同じ意見ばかり繰り返される――その根本原因は「問いが貧しい」ことにある。つまり、問いが閉じていれば、思考も閉じる。逆に、問いを開くことで思考の地平が広がり、参加者全員の視点が立ち上がる。安斎はこの「問い」を、ただの発問ではなく、「思考の枠組みを再設計するためのツール」として扱う。そのために、問いの設計を「デザイン」と呼ぶ。・本書では、問いを4つのタイプに整理している。1. 拡散の問い(Divergent Question) 可能性を広げ、発想を促す問い。例:「この課題をまったく違う視点で見たらどうなるか?」2. 収束の問い(Convergent Question) 選択肢を絞り、結論へ導く問い。例:「最も重要な要素は何か?」3. 再定義の問い(Reframing Question) 問題の見方そのものを変える問い。例:「そもそも、これは“問題”なのか?」4. メタの問い(Meta Question) 問いそのものを振り返り、問いの質を上げる。例:「私たちはいま、正しい問いを立てているか?」この構造を意識して設計することで、対話は偶然ではなく“意図的に創造的”になっていく。・前半では、「問い」が組織の思考をどう制約しているかを分析する。会議や研修での典型的な「悪い問い」(正解を誘導する、結論を前提にする、誰も傷つけない無難な問い)を挙げ、そこから脱するための理論的枠組みを提示する。・中盤では、ファシリテーターがどのように問いをデザインし、場のエネルギーを変えていくかを具体的な事例で解説。企業のイノベーションワークショップ、行政のまちづくり、教育現場など、多様な現場のプロセスが紹介される。・終盤では、「問いを立て続ける文化」をどう組織に根付かせるかに焦点が移る。問いのデザインを単発の技術で終わらせず、チームの思考習慣として内面化するためのフレームワークがまとめられている。・中堅層が直面する課題は「正解を出す」ことではなく、「前提を問い直す」ことにある。経験と責任の板挟みの中で、組織を動かすには“問いの力”が不可欠だ。安斎は「問いを立てることは、リーダーシップの再定義である」と説く。正しい答えを持つ人より、良い問いを投げかけ、他者の思考を触発する人こそが次の時代を動かす。・要するに、本書は「問い」を通じて思考と組織を再構築するための実践的ガイドである。 ファシリテーションの技法書というより、思考の“デザイン哲学書”。 ビジネスの現場で沈黙が生まれるその瞬間にこそ、問いの力が試される。問いのデザイン 創造的対話のファシリテーション [ 安斎 勇樹 ]価格:2,970円(税込、送料無料) (2025/8/29時点)楽天で購入

2025.10.29

-

Book #0911 仕事ができる人のパワポはなぜ2色なのか?

・越川慎司『仕事ができる人のパワポはなぜ2色なのか?』は、プレゼンテーション資料を単なる「見た目」や「デザイン」ではなく、戦略的なコミュニケーションツールとして捉え直すための実践書だ。著者はマイクロソフト日本法人でOffice製品のエバンジェリストを務めた経験を持ち、企業研修・コンサルティングを通じて、何百人ものビジネスパーソンの資料づくりを見てきた。その中から導き出したのが、「本当に仕事ができる人は資料を“装飾”で勝負しない」という現実である。・越川は「プレゼン資料は飾りではなく、意志を伝える道具」という立場を徹底する。その象徴が「2色」というルールだ。ビジネス現場で最も効果的だったのは、派手なグラデーションや過剰な写真ではなく、視覚的負荷を下げ、メッセージを際立たせるシンプルな配色だった。色を絞ることで、聴き手の認知コストが減り、メッセージに集中できる。・色は多くても2色 基本色+強調色に限定し、意味を明確に使い分ける。たとえば「通常」「強調」など認知パターンを固定する。・1スライド1メッセージ 複数要素を詰め込まず、主語・述語を簡潔に、図や箇条書きで直感的に見せる。・ビジュアルは情報整理の道具 デザインは飾るためではなく、論点・関係性を整理して示すために使う。・「相手の行動」をゴールに置く 資料の目的は「理解」ではなく「行動喚起」。誰に何をさせたいかを先に決め、それに沿って構成する。・時間軸でのストーリー設計 冒頭で結論、次に理由、最後に行動促進というように、相手の思考プロセスに合わせる。あらすじ的構成・本書は、著者が大企業でのプレゼン現場やコンサルの経験をもとに、典型的な「悪いスライド」から「良いスライド」への変換事例を多数示す流れになっている。前半は「なぜ多くの人がパワポで失敗するか」を心理学・認知科学の視点から解説し、後半は「2色ルール」「1スライド1メッセージ」「行動設計」などの具体的テクニックを実践手順として展開する。単なるデザイン本ではなく、資料作成そのものを“戦略思考”に変える内容になっている。・管理職やプロジェクトリーダーの立場では、資料づくりが自分の仕事の中心でなくても、意思決定や他部門との交渉を通すためにプレゼン資料が重要な武器になる。この本は「美しい資料」ではなく「伝わる資料」を短時間で作る技法を提供しているため、時間と成果の両立を迫られる中堅層にこそ有効だ。・この一冊は「資料づくりを最適化し、メッセージを戦略的に通すための“思考”の本」。色やフォントの話に見せかけて、実は相手の認知と行動を設計するフレームワークを教えている。仕事ができる人のパワポはなぜ2色なのか? [ 越川慎司 ]価格:1,540円(税込、送料無料) (2025/8/29時点)楽天で購入

2025.10.28

-

Book #0910 コンセプチュアル思考

・村山昇『コンセプチュアル思考 物事の本質を見極め、解釈し、獲得する』は、「ものごとをただ分析する」思考を超え、抽象的な意味や概念を立てて世界を再構築する力を磨くための実践書だ。30〜40代ビジネスパーソンにとっては、揺らぎやすい事業・キャリアの中で、自分なりの軸を立て、独自性を打ち出すための思考法が詰まっている。・書名が示すように「物事の本質を見極め」「解釈し」「獲得する」。この三段階を、思考の技法として体得することを目的としている。・さらに、村山は従来重んじられてきた「知・情(論理・感性)」の思考と対をなす「意(意志・価値・意味づけ)」という思考軸を強調する。彼にとって、コンセプチュアル思考はこの “意” の領域を鍛えるための思考法であり、分析一辺倒では到達できない軸を生む力だ。抽象 ⇔ 具体 を行き来する物事を理解するには、一旦抽象化して本質を立て、そこから具体に落とし込む。これを往復しながら視点を厚くする技法だ。抽象化は「共通性を見出す」、具体化は「現場に還す」作業であり、両者の振幅が大きいほど思考は深まる。定義化・観念の設計本質の要素を抽出し、それに名前を与え、ある種の「定義」を立てる。定義が異なれば見える世界も変わるため、その設計こそコンセプチュアル思考の核心となる。モデル化・図化概念を視覚化・構造化する。図やモデルによって、複雑性を整理し、思考を触覚化する手法。俯瞰的かつ構造的に関係性を把える助けとなる。類推・横展開ある分野や事例の原理を他の領域に転用する発想。比喩やアナロジーを通じて、未知領域に思考の橋を架ける。意味づけ・価値づけ概念・観念・理念といったレベルまで昇華させること。ビジネスにおいては、製品や事業がなぜ世に出るのかという「意味」を構造的に言語化する営みであり、それが独自性を支える。・この本の内容は抽象的だが、実践に落とし込むことで以下のような力になる。ぶれない軸を構える- 変化する環境に流されず、自分なりの「観」=見方を育てる。指針が曖昧だと、戦略も判断も揺らぐ。- 差異化を思考の出発点にする。他と同じことをやっても意味がない時代。どの概念を立て、どの定義を選ぶかで勝負が決まる。- 戦略的な「問い」を立てられるようになる。典型的な課題解決では立てられない問い、たとえば「なぜそれを意味あるものとして扱うのか?」という問いを最初から思考できる。- 事業・サービスの世界観まで語れる力。顧客仕様や機能要件の前に、それをどんな世界として提示するか。世界観を語れることが説得力を持つ。- 創造性と秩序の融合。無秩序なアイデアでは散漫になるが、論理的枠組みだけでも浅く終わる。コンセプチュアル思考はその中間を埋める接着剤だ。・要するに、『コンセプチュアル思考』は、ロジックや技術だけでは描けない、意味と方向性をもった「思考の骨格」を組み立てるための指南書だ。30~40代のビジネスパーソンがキャリアの転換点や戦略構築の場面で頼るべき思考力として、じっくりと習得したい一冊である。コンセプチュアル思考 物事の本質を見極め、解釈し、獲得する価格:2,970円(税込、送料無料) (2025/8/29時点)楽天で購入

2025.10.27

-

Book #0909 あの国の本当の思惑を見抜く 地政学

・社會部部長『あの国の本当の思惑を見抜く 地政学』は、複雑に入り組んだ国際情勢を、地政学というフレームで整理し直す試みだ。単なる外交ニュースの羅列ではなく、「なぜその国がその行動を取るのか」という根本的な動機に迫る構成になっている。経済・軍事・エネルギー・宗教・歴史といった要素を統合的に読み解き、国家の「思惑」を見抜くことが目的だ。・著者は、アメリカ、中国、ロシア、中東諸国、ヨーロッパといった主要プレイヤーを取り上げ、それぞれの地理的条件や歴史的背景が、現代の外交戦略や経済政策にどう影響しているかを分析する。たとえば、中国が「一帯一路」を推し進めるのは単なる経済拡大策ではなく、海洋進出の地理的制約を克服するためであると解説する。また、ロシアがウクライナにこだわるのは、黒海の軍事的価値や西側の勢力拡大に対抗するためであり、そこには感情論ではなく冷徹な地政学的必然がある。・さらに、中東での資源争奪や、欧州統合の揺らぎ、アメリカの覇権戦略の変化なども、国家の立場と利害の交差点として整理される。ニュースの断片に惑わされるのではなく、その背後にある「地理と資源が規定する動機」を理解することが本書の肝となっている。・本書のポイント- 地理が戦略を決める:山脈、海、資源の位置が、国家の政策を縛る。- 歴史は繰り返す:かつての戦争や同盟の構図が、現在の外交関係に色濃く影を落とす。- メディアの報道を超える視点:表面的な発言やニュースではなく、国家が動かざるを得ない「必然」を見極める。・グローバル経済の中で働く以上、国際情勢の不確実性は常に経営や投資のリスクに直結する。本書が示す地政学的な思考法は、企業戦略にも応用可能だ。競合他社の動きや市場環境も、表面的なニュースではなく「制約条件」や「必然」によって規定されていると考えることで、判断の精度が上がる。・30代から40代のビジネスパーソンにとっては、短期的な為替や株価の動きに振り回されるよりも、その背後にある国家戦略を読む力こそが、長期的なビジネスリーダーシップを支える武器となるだろう。あの国の本当の思惑を見抜く 地政学 [ 社會部部長 ]価格:1,980円(税込、送料無料) (2025/8/29時点)楽天で購入

2025.10.26

-

Book #0908 時をかける貯金ゼロおじさん 35年前に戻った僕が投資でゆっくり「億り人」になる話

・桶井道『時をかける貯金ゼロおじさん 35年前に戻った僕が投資でゆっくり「億り人」になる話』は、投資初心者向けに語られる「もしもタイムスリップしてやり直せたら」という物語形式の入門書だ。35年前に戻った主人公が、当時の知識と現代の投資常識をかけ合わせながら、少額からでも資産を築ける方法を学んでいく。ストーリー仕立てであるため、小難しい金融理論を避けつつ、現実的な投資の基本が体感できる構成になっている。・中年の「貯金ゼロおじさん」が、ある日突然35年前にタイムスリップする。未来の自分の惨状を変えるため、彼は株式投資やインデックス投資を学び直し、少額からコツコツと投資を始めていく。バブル崩壊、リーマンショックといった歴史的な経済イベントをくぐり抜けながら、長期・分散・積立という投資の鉄則を身につけ、やがて「億り人」への道を切り拓いていく。派手な一発逆転ではなく、時間を味方につけた堅実な資産形成こそが答えであることを、物語を通して示していく。・投資の基本はシンプル:市場の予測に頼らず、長期的に積立を続けることが最も効率的であると描かれる。・失敗から学ぶ重要性:暴落やバブル崩壊に直面しても狼狽せず、むしろ安く仕込むチャンスと捉える姿勢が強調される。・生活と投資のバランス:投資は人生の中心ではなく、あくまで未来の選択肢を増やす手段であることが物語に滲む。・本書の教訓は「早く始め、淡々と続ける」ことに尽きる。短期的な成果を焦るあまり、目先の利益に振り回されるのは、キャリア形成でも同じリスクを孕む。むしろ毎日の積み重ねが長期的な成果を生む点で、投資と仕事は地続きだ。30代から40代の読者にとっては、もうやり直せない「35年前」を嘆くより、今からでも未来を変えられるという逆算思考を持つことが最大の収穫となる。・この作品は投資ノウハウ本というよりも、「長期的な視点を物語で体験するトレーニング教材」に近い。短期的な成果を追うビジネスの現場にいる人ほど、投資的思考の「ゆっくり、しかし確実に」という感覚が響くはずだ。時をかける貯金ゼロおじさん 35年前に戻った僕が投資でゆっくり「億り人」になる話 [ 桶井 道 ]価格:1,760円(税込、送料無料) (2025/8/29時点)楽天で購入

2025.10.25

-

Book #0907 世界の新富裕層はなぜ「オルカン・S&P500」を買わないのか

・宮脇さき『世界の新富裕層はなぜ「オルカン・S&P500」を買わないのか』は、いわゆるインデックス投資の「常識」を相対化し、グローバルな新富裕層の投資行動を手がかりに、資産形成の新たな視点を提示する一冊だ。日本ではオルカン(全世界株式インデックス)やS&P500への積立が「最適解」と語られることが多い。しかし、本書が描く新富裕層の実像は、そうした一様な解答とは別の戦略を選び取っている。・世界の新興国やテクノロジー起業の波に乗って生まれた新富裕層は、必ずしもインデックス投資を中心に据えてはいない。彼らは「平均回帰」に甘んじることなく、むしろ差別化された資産戦略を選ぶ。- 資産防衛と成長の二面性 新富裕層は、単なる市場全体の成長を追うのではなく、自らのリスク許容度やビジョンに合わせてポートフォリオを組む。プライベートエクイティ、不動産、未公開株、ヘッジファンドなど、非上場やオルタナティブ資産に強い比重を置く。- インデックス投資の限界 S&P500やオルカンは「誰でも買える商品」であるがゆえに、富裕層から見ればリターンにおいて差別化の余地が少ない。富を築いた者たちは、次の成長機会を求めて「市場平均を超える戦略」へとシフトする。- 資産は金融商品だけではない 彼らは人的資本や事業投資を資産の中核に据える。スタートアップ支援や独自の事業展開を通じて、自ら市場そのものを動かすプレイヤーとなる。・日本の個人投資家にとってオルカンやS&P500は依然として合理的な選択肢である。しかし、本書が突きつけるのは「資産形成のゴールは平均点の追求ではない」という事実だ。安定的な積立だけでは、自らのキャリアやライフビジョンに合致した未来は描けない。・ビジネスパーソンにとっての教訓は二つ。一つは、自分の人的資本をどう投資対象とみなすか。スキルやネットワークへの投資は、株式以上にリターンを生む。もう一つは、資産運用を「与えられた商品を消費する行為」ではなく「未来を設計する経営判断」と捉えること。新富裕層の投資は、この発想転換から生まれている。『世界の新富裕層はなぜ「オルカン・S&P500」を買わないのか』は、インデックス信仰に安住することへの警鐘である。平均点を取りにいくか、それとも未来を切り拓く意思を持つか。資産運用とは突き詰めれば、人生戦略そのものの選択なのだ。世界の新富裕層はなぜ「オルカン・S&P500」を買わないのか 20代で純資産4億円をつくった超レバレッジ投資の極意 [ 宮脇 さき ]価格:1,980円(税込、送料無料) (2025/8/29時点)楽天で購入

2025.10.24

-

Book #0906 よるのばけもの

・住野よる『よるのばけもの』は、現実と幻想の境界を揺らしながら、人の心に潜む「化けもの性」をあぶり出す物語だ。『君の膵臓をたべたい』で知られる著者が描くのは、誰もが抱えている弱さや孤独を、夜という異界の比喩を通じて映し出す寓話である。・主人公の中学三年生・安達は、ある夜、自分の身体が「化けもの」になっていることに気づく。昼間の彼は目立たない存在で、他者との関わりを避けるように生きてきた。しかし夜になると、現実世界とは少しずれた「化けものの姿」のまま学校に現れ、そこで出会ったのは同級生のクラスの人気者・美夜だった。・昼間は周囲に合わせ、表面的な笑顔を崩さない美夜だが、夜になると彼女もまた、別の顔を見せる。安達と美夜は「夜の学校」で言葉を交わす中で、お互いの弱さや孤独を少しずつ明かし合い、心の奥に潜む「化けもの」としての本質を共有していく。やがて安達は、自分が何者なのか、そして「化けもの」としての姿は恐怖ではなく、むしろ本当の自分である可能性に気づき始める。核となるテーマ- 昼と夜の二重性 昼の世界で演じる「人間としての自分」と、夜に露わになる「化けものとしての自分」との落差。- 孤独と共感 人は誰もが「化けもの」の側面を持ちながら、それを隠して生きている。だが他者と共有することで孤独が和らぐ。- 本当の自分を受け入れる勇気 「普通」であることを強いられる社会の中で、異質さや弱さを肯定することの意義。・この物語は、思春期の寓話であると同時に、職場や社会で仮面をかぶる大人にも響く。人は昼の「建前」で働き、成果や役割を演じている。しかしその裏に、夜の「本音」や不安、葛藤が眠っている。安達と美夜が「化けもの」として出会い直したように、組織でも「本音をさらけ出せる場」をどう作るかが、真のチームワークを生む鍵になる。弱さを認め合うことが、むしろ強さを生み出す。・『よるのばけもの』は、「誰もが内に秘めた化けものをどう扱うか」という普遍的な問いを投げかける。昼の顔に縛られたままでは、人は窒息してしまう。夜に現れるもうひとつの自分を否定せず、そこに潜む本質を見つめることが、社会でも個人でも生きるための道をひらくのだ。よるのばけもの [ 住野よる ]価格:712円(税込、送料無料) (2025/8/29時点)楽天で購入

2025.10.23

-

Book #0905 ハンチバック

・市川沙央『ハンチバック』は、車椅子を必要とする重度障害を抱えた女性が、自らの存在をめぐる孤独と社会との摩擦を鋭く描き出した芥川賞受賞作だ。障害を持つ身体を生きることは、単なる生存の問題にとどまらず、社会の視線や偏見、制度や仕組みと絶えず衝突することを意味する。その現実を、主人公の切実な語りが突き刺すように描く。・主人公の志保は、先天性の脊椎の病によって車椅子で生活している。彼女は在宅ワークで細々と生計を立てながら、インターネット上で「弱者」を取り巻く視線や言葉に晒される。支援や制度に守られているはずの存在でありながら、同時に「負担」と見なされる矛盾。その視線の狭間で、志保は生きづらさを募らせる。・やがて彼女は、自らの身体や日常を文章に綴ることで、社会の中に「声」を持とうとする。だがその過程で、障害者というアイデンティティを商材化するかのような構造や、善意すらも抑圧に変わる現実に直面する。志保の生は、絶望と希望の両方を孕みながら、読者に「生きるとは何か」「社会に属するとはどういうことか」を鋭く問いかける。核となるテーマ- 存在そのものが社会と摩擦を生む 障害を抱えた身体は、常に周囲からの「役に立つか立たないか」という評価にさらされる。- 善意の裏にある抑圧 支援や同情の言葉であっても、それはときに「生き方の規範」を押しつける暴力に変わる。- 声を持つことの重み 文章を書くことで社会に向けて発信することは、同時に自己を消費させるリスクを伴う。・『ハンチバック』は、単なる障害文学にとどまらない。そこに描かれるのは「多数派が作る秩序に、少数派がどう存在を許されるか」という普遍的なテーマだ。職場や組織でも、異質な存在はしばしば「配慮の対象」とされながら、その枠組みから外れることを許されない。・多様性を掲げるだけでは足りない。大切なのは「その人がその人であるままに存在してよい」という前提をどう組織や社会が実装するかだ。効率や成果を重視する場であればあるほど、この前提が揺らぎやすい。・『ハンチバック』は、社会にとって「役に立つ存在」として測られることの残酷さを、肉声に近い言葉で突きつける。そこに響くのは、障害者だけでなく、あらゆる「周縁」に立たされる者たちの声でもある。人は社会に認められるために生きるのではなく、ただ生きるために存在している。その当たり前の真実を、読者に思い起こさせる作品だ。・受賞歴:第169回(2023年上期)芥川賞受賞作ハンチバック [ 市川 沙央 ]価格:1,430円(税込、送料無料) (2025/8/29時点)楽天で購入

2025.10.22

-

Book #0904 おいしいごはんが食べられますように

・高瀬隼子『おいしいごはんが食べられますように』は、日常に潜む人間関係の軋みを、食事という普遍的な営みを通して描き出した現代小説だ。何気ない食卓が、優しさと苛立ち、善意と暴力の境界線を浮かび上がらせる。・職場の同僚・山田は、昼休みに自作の弁当を広げていた。健康に気を遣った料理を黙々と食べる彼女の姿は、どこか「正しさ」を押しつけてくるようにも見える。周囲はその几帳面さに感心しながらも、次第に息苦しさを覚えるようになる。・一方で、気さくに菓子パンやジャンクフードを口にする同僚もいる。食べ方や価値観の違いが、職場の人間模様を揺らし、無言の圧力や対立を生み出していく。やがて「おいしいごはん」というはずのものが、人をつなげるどころか分断を深めるきっかけとなっていく。核となるテーマ- 善意の裏に潜む抑圧 正しさはしばしば相手を追い詰める。健康的な食事への配慮が、他者にとっては脅威や不快感となる。- 共感と反発の同居 小さな食卓に、優しさと攻撃性が同時に並ぶ。人間関係は二項対立ではなく、曖昧で複雑なものとして描かれる。- 「おいしい」とは何か 栄養や体裁を超えたところに、本来の「食べる喜び」があるはずだが、現代社会はその純粋さを容易に損なう。・オフィスの昼食風景は、実は組織文化の縮図だ。善意や配慮が知らぬ間に他者への圧力に変わり、無言の規範が人間関係を支配する。健康的な習慣や効率的な行動も、押しつければ摩擦を生む。つまり「正しさ」と「居心地のよさ」は必ずしも一致しない。チームの中で互いに異なるリズムや価値観を許容できるかどうかが、組織の健全さを左右する。食卓の風景を通して描かれるのは、企業における多様性マネジメントの縮図でもある。・『おいしいごはんが食べられますように』は、ありふれた昼食という場面から、人間のもろさと複雑さを炙り出す物語だ。食べることは生きることに直結し、その喜びや苦しみは組織や社会の縮図として立ち上がる。おいしいごはんを純粋に楽しむことの難しさを描きながら、それでも人は、誰かと同じ食卓を囲むことを望んでしまう。・受賞歴:第167回(2022年上期)芥川賞受賞作おいしいごはんが食べられますように (講談社文庫) [ 高瀬 隼子 ]価格:660円(税込、送料無料) (2025/8/29時点)楽天で購入

2025.10.21

-

Book #0903 この夏の星を見る

・辻村深月『この夏の星を見る』は、現代の子どもたちを取り巻く教育と社会のプレッシャーを、瑞々しい筆致で描き出した青春長編だ。舞台は、小学校の天文クラブ。ひとりの少女・星野が、新しい担任の導きによってクラブに参加し、仲間とともに夏の夜空を見上げる物語を中心に展開する。・転校生の星野は、学校に馴染めず孤独を抱えていた。そんな彼女を気にかけた担任は、放課後の天文クラブに誘う。そこには、学業や家庭の事情、対人関係に悩みを抱えながらも、自分の居場所を見つけようとする子どもたちが集まっていた。・やがて、クラブは夏の合宿で「星を見る」活動を計画する。しかし、親や学校の期待、成績競争や社会の枠組みが、彼らの小さな自由を容易に奪っていく。子どもたちは、自分が「見たい星」を心の中に守り抜けるのか、それとも現実の圧力に押し潰されてしまうのか――物語は、成長と選択の瞬間を鮮やかに描き出す。核となるテーマ- 教育と競争の重圧 子どもであっても、社会的評価や期待が強くのしかかる。- 居場所と共同体 星を見上げる時間が、他者とつながる唯一の拠り所となる。- 希望と抵抗 現実に押し流されそうになりながらも、心に星を宿すことが生きる力になる。・この物語が投げかけるのは、決して子どもだけの問題ではない。大人の社会においても、数字や成果に縛られ、個々人の「星を見たい」という純粋な欲求は後回しにされがちだ。組織における人材育成も同じで、枠にはめ込むことばかりを優先すれば、芽吹くはずの才能を潰してしまう。つまり、「星を見る」という行為は、成果や効率を超えた人間的な営みの象徴だ。目の前のKPIや短期的成果を追いながらも、自分や仲間がどの星を見上げているのかを忘れないことが、長期的な成長のためには不可欠となる。・『この夏の星を見る』は、教育の現場を舞台にしながら、子どもも大人も変わらず抱える「心の居場所」と「希望の光」を描き出した物語だ。夏の夜空に広がる星々のように、一人ひとりの願いは小さくとも確かな輝きを放つ。組織や社会の中で生きる我々にとっても、自らの星を見失わないことが、未来を切り開く力となる。この夏の星を見る 上下巻セット [ 辻村 深月 ]価格:1,804円(税込、送料無料) (2025/8/29時点)楽天で購入

2025.10.20

-

Book #0902 悪いものが、来ませんように

・芦沢央『悪いものが、来ませんように』は、日常に潜む小さな違和感や不安が、やがて取り返しのつかない事態へと膨らんでいく恐怖を描いた短編集だ。ホラーやサスペンスの形式を借りながら、人の心の脆さや他者との関わりの危うさを鋭く照射している。・作品は複数の短編から成り立ち、それぞれに「目に見えない不安」が忍び寄る。ある母親は、子どもを守ろうとする強烈な願いが、次第に狂気へと変わっていく。ある若者は、SNSでの繋がりに安心を求めるが、その裏に潜む悪意に気づいた時にはすでに遅い。 ・また別の物語では、日常の中の何気ない選択が、後に大きな後悔や破滅を引き寄せてしまう。どの話にも共通しているのは、「悪いもの」とは必ずしも超自然的な存在ではなく、人間の心の内に芽生える嫉妬、猜疑心、孤独、そして過剰な愛情が引き起こすという点だ。読者は、いつ自分の身にも同じことが起こり得るか分からない、そんな不穏さに飲み込まれていく。核となるテーマ― 守りたいものが壊れる恐怖 子や家族、信頼といった大切な存在ほど、喪失の影は濃く迫る。― 日常の中に潜む異物感 ほんのわずかな違和感が増幅し、人間関係を蝕む。― 人間の心の闇 「悪いもの」は外からやってくるのではなく、自らの内にある弱さや執着が生み出す。・この作品が与える示唆は、職場や社会の人間関係にも直結する。組織における不信や誤解は、一見些細な違和感から始まり、それを放置すればやがて大きな亀裂となる。 ・また、「守ろう」とする意識が過剰に働けば、逆に周囲を縛り、壊してしまうこともある。つまり、リスクは外からだけでなく、内側からも立ち上がる。人の弱さや心の闇を直視することでこそ、組織や個人の健全さを保てる。・『悪いものが、来ませんように』は、恐怖小説という体裁を取りながら、実は人間の心理と関係性の脆さを描き出した作品集だ。読む者は、日常にひそむ不安を自覚しつつ、自分自身の内なる闇と向き合うことを余儀なくされる。ビジネスの現場で「悪いもの」を呼び込まないためには、外部環境以上に、内なる心の在り方を問い続ける必要がある。悪いものが、来ませんように (角川文庫) [ 芦沢 央 ]価格:814円(税込、送料無料) (2025/8/24時点)楽天で購入

2025.10.19

-

Book #0901 人間に向いてない

・黒澤いづみ『人間に向いてない』は、医療という現場を舞台に、「生きること」「死ぬこと」「人であること」の意味を問う連作小説だ。臓器移植や人工臓器の開発、延命治療など、人間の生存本能と倫理の狭間で揺れるテーマを、冷徹なリアリズムと文学的な視座で描き出している。・物語は複数の章で構成され、それぞれ異なる登場人物たちが「人間であること」にまつわる根源的な問いに直面する。・ある章では、脳死と臓器移植の是非が焦点になる。親の命を救うために子の臓器を提供するかどうか、そこにあるのは「命の価値を測る」という恐ろしく人間的な計算だ。別の章では、人工心臓の実験を進める医師が、技術革新の名のもとにどこまで人間を「改造」してよいのかに葛藤する。さらに、死を迎えた患者の最期に立ち会う人々が、「なぜ人は死を受け入れられないのか」を考え続ける。・全編を貫くのは、「人間らしさ」を支えるものが何かという問いだ。肉体か、心か、社会との関係か。作中の誰もが、その答えを求めて苦悩しながら、生と死の境界を見つめている。・核となるテーマ* 生命倫理の揺らぎ 臓器移植や人工臓器の開発により、「人間を人間たらしめるもの」が揺らぎ始める。* 科学と倫理のせめぎ合い 医療技術は人を救うために進化するが、その進化は「自然」を超える危うさを孕む。* 人間の不完全さと傲慢 死を恐れ、死を拒絶する行為こそが、人間の限界を示す。・この作品は医療の物語でありながら、ビジネスの現場にも通じる本質的な問いを含んでいる。 「できること」と「やるべきこと」は同じではない。 技術革新や市場競争においても、倫理や価値観をどこに置くのかは常に問われる。利益の最大化を追う一方で、人間として守るべき線を引けるか。その線引きは時に曖昧で、苦痛を伴う。さらに、作品に通底するもう一つの問い――「効率」や「成果」を追い求めるうちに、人間らしさを失っていないか。ビジネスの加速と共に、自分自身を機械のように扱ってはいないか。この物語は、そんな現代人への警鐘でもある。・『人間に向いてない』は、人間の存在を科学で置き換えようとする時代に、「それでもなお、人間であるとは何か」を問い続ける物語だ。死と生を直視し、倫理と進歩の境界線を見極めるその眼差しは、医療の枠を超え、あらゆる領域で働く者に突き刺さる。効率と合理を疑い、自らの中の「人間らしさ」を再発見したいとき、この一冊は深い暗闇の中で光となる。人間に向いてない (講談社文庫) [ 黒澤 いづみ ]価格:836円(税込、送料無料) (2025/8/24時点)楽天で購入

2025.10.18

-

Book #0900 破天荒フェニックス オンデーズ再生物語

・田中修治『破天荒フェニックス オンデーズ再生物語』は、経営破綻寸前のメガネチェーン「OWNDAYS」を、異端の経営者が再生させるまでの実話をベースにしたビジネス小説だ。タイトルに込められた「破天荒」は、常識を覆し新しい道を切り開く意志を象徴し、「フェニックス」は灰の中から蘇る企業の姿を重ねている。・物語は、2008年。経営破綻寸前の眼鏡チェーン「OWNDAYS」を、当時30歳そこそこの田中修治が引き受ける場面から始まる。負債14億円、ブランド価値はほぼゼロ、銀行からの信頼もなく、倒産目前という絶望的な状況。彼は自らの全財産を投じ、周囲から「無謀」と笑われながら再建に挑む。・社内には古い体質としがらみが残り、社員の士気は低い。さらに金融機関や取引先からの信用も皆無に等しい。その中で田中は、従来の眼鏡業界の常識を打ち破る施策を次々と打ち出す。価格の明朗化、在庫の一元管理、店舗オペレーションの合理化、そして「社員を信じる」という文化づくりだ。結果、OWNDAYSはアジアを中心にグローバル展開を果たし、破綻寸前から奇跡のV字回復を遂げる。・物語の核となるポイント* 全財産を懸けたリスクテイク 田中は「勝算はなくとも挑戦する」姿勢を貫く。これはギャンブルではなく、計算された破天荒さだ。* 既存業界の常識を否定する戦略 値引き競争ではなく、ワンプライス制度の導入。顧客にとっての「わかりやすさ」を軸に業界を逆転する。* 組織改革とカルチャー構築 古い体質を一掃し、信頼と裁量を与える。社員を「単なる駒」ではなく「パートナー」として扱う文化が再建の基盤になる。* ブランディングの再構築 OWNDAYSを「メガネを買うだけの場所」から「ライフスタイルの一部」へと進化させる。・『破天荒フェニックス』は単なる企業再建の物語ではない。これは「不可能を可能にする思考と行動」を描いたケーススタディであり、既存の枠を壊して未来を創る意思を問う物語だ。挑戦とリスク、信念と仲間、そのすべてをビジネスの最前線で体感する一冊である。破天荒フェニックス オンデーズ再生物語 (幻冬舎文庫) [ 田中修治 ]価格:968円(税込、送料無料) (2025/8/18時点)楽天で購入

2025.10.17

-

Book #0899 スパルタ婚活塾

・水野敬也『スパルタ婚活塾』は、笑いと鋭さを伴う“徹底的な男目線”の婚活指南書だ。恋愛や婚活に迷う30〜40代のビジネスパーソンにとって、自分との正直な対話と行動設計を思い出させてくれる一冊となる。・この本は、水野敬也のブログ「ウケる日記」から生まれた連載コンテンツをベースにし、女性向けの婚活マニュアルとして加筆・整形されたものだ。文響社から刊行され、累計19万部を突破するヒット作となっている。物語ではなく講義形式で進行し、「恋愛体育教師・水野愛也」が壇上に立ち、“理想の結婚相手”を目指す読者に向かい熱血で語りかけるスタイルが特徴。ここに、笑いとリアルを混ぜたテンションが心地よく響く。・主な理論とメソッド本書では、記憶に残るユニークな理論がいくつも登場する:* NGP理論:最強の婚活理論として提示される戦略的な考え方* アウェイ理論:魅力的な会話を成立させるための“場の取り方”* アウトレット理論:出会いの確度を高める行動の構造また『LOVE理論』の姉妹編として、恋愛・婚活に悩む女性たちに、“努力で理想の関係をつかむ道”を提示する内容になっている。・『スパルタ婚活塾』は、関係を“戦略と行動で組み立てる”という著者の視点が、笑いとともに炸裂する作品だ。そしてそれは、恋愛の文脈を越えて、ビジネスにおける意図ある行動設計や自己ブランディングのヒントになる。モテ論ではあるが、その構造こそ、成熟したビジネスパーソンが日々の出会いや選択に活かせる普遍的な原則に昇華されている。スパルタ婚活塾 [ 水野 敬也 ]価格:1,540円(税込、送料無料) (2025/8/18時点)楽天で購入

2025.10.16

-

Book #0898 神様の御用人 見習い

・浅葉なつ『神様の御用人 見習い』は、現代日本に生きる青年が、神々の世界とつながりを持ち、ささやかな「御用」を果たしていく物語だ。現代と神話が交錯する設定は、派手なファンタジーではなく、静かな対話と内面の変化を描く。そこには「目に見えないものを信じること」や「人と人、あるいは人と世界の関係をどう結び直すか」という、ビジネスや人生に通じる深いテーマが潜んでいる。・主人公・浅葉翔太は、社会の片隅で生きる、どこにでもいそうな青年だ。特別な能力を持つわけではないが、あるきっかけで「神様の御用人見習い」という役目を負うことになる。それは、現世で忘れられつつある神々や縁を取り戻すために、人と神をつなぐ仕事だ。・物語は、翔太が狐神・黄金とともに、困りごとを抱える神様たちの依頼を受けて奔走するエピソードで構成される。神々の悩みは、人間の悩みとどこか似ている。忘れられることへの恐れ、役割を失う焦燥、存在意義を求める心――それは、現代のビジネスパーソンが抱える不安と驚くほど重なる。・翔太自身も、御用をこなす中で「誰かのために働くこと」「信じること」の意味を見つめ直す。派手な成長ではない。だが、見えない価値に触れることで、彼は少しずつ変わっていく。・作品の核にあるもの1. 目に見えない価値を守るということ 神様の存在は、忘れられれば消えてしまう。これは、ビジネスの世界で言えば、企業の理念や文化に近い。数字に表れないものを大切にする姿勢が、翔太の行動に通底している。2. つなぐ仕事の尊さ 翔太の役割は、神と人を結ぶこと。間を取り持つ存在は、どんな世界にも必要だ。調整役や橋渡し役は目立たないが、価値を生む。その本質を物語は示している。3. 役割を失う恐怖と再定義 神々の多くは、自分が「不要になった」と感じて苦しんでいる。それは、時代に取り残される恐れを抱くビジネスパーソンの姿と重なる。彼らが再び意味を見出す過程は、キャリア再構築のメタファーとも言える。・『神様の御用人 見習い』は、ファンタジーという衣をまとった現代の寓話だ。見えないものを軽視しがちな時代に、「信じる」「つなぐ」「守る」という行為の意味を問いかける。その静かな問いは、キャリアに迷う者にとって、自分を再定義するヒントとなる。神様の御用人 見習い【電子書籍】[ 浅葉 なつ ]価格:825円 (2025/8/18時点)楽天で購入

2025.10.15

-

Book #0897 もういちど生まれる

・朝井リョウ『もういちど生まれる』は、SNSや日常に潜む「承認欲求」と「他者との比較」というテーマを、多視点構成で描いた短編集だ。現代の若者を中心とした物語だが、その根底にある「自分をどう定義するか」という問いは、ビジネスの現場で自分の価値を測り続ける30代・40代にも深く突き刺さる。・本書は5つの短編で構成され、それぞれ異なる語り手が、日常のささいなきっかけを通して自分自身と向き合う物語を紡いでいく。共通しているのは「もういちど生まれる」ような自己再定義の瞬間に出会うということだ。* 「桜の木の下で君と」 大学生の主人公が、SNSに映える「いい自分」を演じることに必死になり、他者との比較に疲弊していく。だが、本当に求めているのは「いいね」ではなく、自分を見つめる時間だと気づく。* 「逆流」 地方出身で東京に出た青年が、華やかな都会に同化しようとする中で、自分の「根っこ」を失いかける。逆境の中で立ち止まり、本当の価値を問い直す。* 「海岸通りに吹く風」 恋人との関係を通じて、自分が無意識に演じていた「理想像」に疑問を抱く女性の物語。周囲からの評価と自分の幸福の間にあるズレが、静かに浮かび上がる。* 「もういちど生まれる」 タイトル作では、他人の成功に嫉妬し、自分の人生が停滞していると感じる若者が、新たな一歩を踏み出す決断をする。全体を通して、登場人物たちは「人にどう見られるか」から「自分をどう受け入れるか」へとシフトしていく。その過程は痛みを伴うが、そこにこそ再生のきっかけがある。1. 承認欲求との距離感 SNSは現代の名刺であり、評価の場でもある。しかし、他者からの承認に依存するほど、自分の軸は揺らぐ。これはキャリアにおける「肩書」や「評価指標」と同じ構造だ。 2. 自己定義の更新 役職や年収といった記号で自分を測ることは、ある意味で大学生が「いいね」を追う行為と変わらない。必要なのは「何をしたいか」「誰のために働きたいか」という本質的な問い。3. 比較の罠から抜ける 他人のスピードや成功を見て焦る感覚は、SNSのタイムラインとビジネスSNS(LinkedInなど)で同質だ。本書の登場人物たちの葛藤は、現代のビジネスパーソンの心にも重なる。・『もういちど生まれる』は、派手な成功譚やビジネス書のような直接的な指南はない。しかし、他人の視線を気にして疲弊する現代人に、「立ち止まって、自分の声を聴け」というメッセージを送っている。それは、キャリアにおいて方向感覚を失いかけたときの、静かなコンパスとなる一冊である。もういちど生まれる (幻冬舎文庫) [ 朝井 リョウ ]価格:649円(税込、送料無料) (2025/8/18時点)楽天で購入

2025.10.14

-

Book #0896 人生で本当に大切なこと

・王貞治『人生で本当に大切なこと 壁にぶつかっている君たちへ』は、世界記録を打ち立てた稀代の打者が、自らの半生を通じて「壁」とどう向き合ってきたのかを語り、そこから導かれる人生と仕事の指針を示す一冊だ。対象はスポーツ選手だけではない。むしろ、ビジネスの現場で迷いや焦りを抱える大人にこそ響く言葉が並ぶ。・本書は、王貞治が少年時代から現役、監督、そして人生の熟成期まで、数々の試練をどう乗り越えたのかを軸に構成されている。一本足打法という革新的なスタイルの確立、記録への執念、スランプとの闘い、そして引退後の組織マネジメント――これらのエピソードが、単なる回顧ではなく「どう壁を定義し、打ち破るか」という哲学に結晶している。・彼が強調するのは「壁は成長の証」という逆説的な考え方だ。楽な道を選んでいては壁にぶつかることはない。困難が訪れたということは、今まさに次のレベルへ進む機会を与えられているということ。その視点が、全編を通じて脈打つ。1. 努力は裏切らない。ただし“やり方”は裏切る 努力そのものは尊いが、結果を出すには方法論が不可欠。一本足打法を確立するまでの試行錯誤は、創意工夫なくして努力が空回りすることを証明する。これはビジネスでのPDCAやイノベーションと同質だ。2. 逆境は伸びしろの証拠 スランプ、批判、限界――これらは避けるものではなく、自分の枠を広げるトリガー。王は「壁を楽しむ」という境地に至る。その心構えは、キャリアで昇進や転職を考える際にも重要な示唆を与える。3. 変化を恐れない柔軟性 一本足打法は、従来の常識を覆す発想だった。固定観念を崩す勇気こそ、ビジネスで競争優位を築く最大の武器だ。4. 人を活かすマネジメント 監督としての王は、選手の特性を見極め、無理に型にはめなかった。人材マネジメントにおいても、個の強みを活かす視点が必要だと語る。 ・王貞治は言う。「壁があるからこそ、人は成長できる」。その言葉は、数字や肩書に追われるビジネスパーソンにとって、静かながら強い励ましとなる。困難を前にしたとき、それを避けるのか、打ち破るのか。その選択が、キャリアの質を決定づける。本書は、迷う者に「進め」という最もシンプルで力強い答えを提示している。人生で本当に大切なこと 壁にぶつかっている君たちへ (幻冬舎新書) [ 王貞治 ]価格:836円(税込、送料無料) (2025/8/18時点)楽天で購入

2025.10.13

-

Book #0895 節約する人に貧しい人はいない。

・中川淳一郎『節約する人に貧しい人はいない。』は、消費社会の幻想に踊らされない生き方を説く実用的かつ挑発的な一冊だ。副題に込められたメッセージは明快で、「本当の豊かさとは何か」という問いを、節約という行為を軸に突きつけてくる。・本書は、無駄な消費を繰り返す現代人に対して、「稼ぐ前に、使う習慣を見直せ」という実直なメッセージを放つ。中川は、節約を単なる“倹約術”や“ケチ”と捉えず、むしろ自由を獲得するための戦略と位置づける。浪費は会社や社会にとって都合が良い構造だが、個人にとっては自縄自縛となる。その構造を見抜き、消費を最適化することが、経済的独立と精神的余裕を生むと説く。1. 消費社会の洗脳を解く 広告、SNS、インフルエンサーによる「買わないと不幸になる」構造を暴き、情報の洪水から距離を取る重要性を説く。モノの所有がステータスだった時代は終わった。2. 節約はケチではなく選択 中川は“節約”を、目的なき出費を削り、自分にとって本当に価値あるものへリソースを集中させる戦略と定義する。安さを追うことではなく、優先順位を明確にする行為だ。3. 固定費削減と習慣設計 住居、通信、保険といった固定費を見直すことが、もっとも効果的な節約であると強調する。同時に、習慣としての浪費を断つ心理的トリガーの外し方も解説される。4. お金よりも時間と自由 節約の本質は、単に「お金を貯める」ことではない。働き方、生活スタイル、人生設計の自由度を上げることにある。この視点は、ミニマリズムやサステナブルなライフスタイルと響き合う。・この本は、貧しさを避けるための“節約術”というより、豊かさを設計するための“行動哲学”だ。中川は語る――「人は、稼ぐ金額より、使い方で人生が決まる」。それは資本主義の奔流に流されるビジネスパーソンにとって、痛烈でありながら実務的な警鐘だ。自由を得たいなら、財布の紐を締めるのではなく、思考の紐を解くことから始まる。節約する人に貧しい人はいない。【電子書籍】[ 中川淳一郎 ]価格:968円 (2025/8/18時点)楽天で購入

2025.10.12

-

Book #0894 表現を仕事にするということ

・小林賢太郎『表現を仕事にするということ』は、芸人、舞台作家、演出家として異彩を放ってきた著者が、自身のキャリアと仕事観を綴った一冊だ。演劇やコントという一見ニッチな世界で培われた哲学を、ビジネスの文脈でどう生かすか――それが本書の本質である。・著者は「表現を仕事にする」とは何かを、徹底的に掘り下げる。創作の現場における意思決定、自己管理、モチベーション維持、そして“好き”をビジネスに変換する際の葛藤を、実体験を軸に語る。構成は大きく三つの軸で展開される。1. アイデアの源泉をどう保つか 日常の観察からアイデアを抽出し、形にするまでの過程をシンプルな言葉で解き明かす。即興性と構造化のバランスをどう取るかという問題は、クリエイティブだけでなくビジネス戦略そのものにも通じる。2. プロとしての自己統制 表現者は“感性の人”と思われがちだが、著者は徹底して自分を管理し、仕組みで創作を回してきた。習慣化の重要性や、感情に依存しない持続可能な働き方のヒントが示される。3. 表現と市場の接続点 芸術とビジネスの間で揺れる視点が、赤裸々に語られる。「やりたいこと」と「求められること」のギャップをどう折り合うか、その問いは多くのビジネスパーソンが直面するものだ。・本書は、芸術書でも自己啓発書でもない。むしろ、表現を生業とするために必要な戦略と実務を、シンプルな言葉で提示した「ビジネスとしてのクリエイティブ論」だ。30〜40代でキャリアの踊り場に差し掛かり、「自分らしさ」をどう事業や仕事に組み込むかを考える層には、極めて示唆に富む内容といえる。小林は語る――「表現を仕事にする」とは、才能を武器にすることではなく、日常を設計し続けることである。この視点は、芸術家だけでなく、あらゆるビジネスパーソンに通じる普遍的な原則である。表現を仕事にするということ [ 小林 賢太郎 ]価格:1,650円(税込、送料無料) (2025/8/18時点)楽天で購入

2025.10.11

-

Book #0893 寝そべり錬金術

・カレー沢薫の『寝そべり錬金術』は「戦略的ではあれど全くもって戦わないスタンス」が光るエッセイ集だ。30〜40代のビジネスパーソンこそ、この“戦わずして生き抜く”感覚に耳を澄ませてほしい。・タイトルからして戦略的な豪語に見えるが、内容はかなりユルい。著者が「一年三百六十五日、金のことを考えている小市民」である視点を貫きつつ、税金・保険・貯金・投資・お金の不条理さを「寝そべりながら」鋭く、しかしユーモア込めて考察した60編の連作エッセイ集だ。文庫オリジナルとして2025年7月15日に刊行されたもので、文芸サイト・treeでの人気連載が書籍化されている。・「金は天下の回りもの」とは言うものの、実際には自分の元には回ってこない…そんな、切実だけど笑えてしまう日常を語る一篇一篇は、まるで「怠惰」を正義に変える処世術の見本市のようでもある。・『寝そべり錬金術』は、タイトル通り寝そべりながらも“金という重たいテーマを軽やかに生きる術”を教えてくれるエッセイ集だ。頑張りすぎて疲れ、心の余白を忘れてしまった30〜40代のビジネスパーソンにとって、これはまさに「戦略としての休息」を手に入れるためのリトリートである。・戦略とはいつも攻めの設計ではない。ときにはゆったりと寝そべる構えこそ、長期戦を生き抜く知恵だと、カレー沢さんは軽やかに教えてくれる――その眼差しとユーモアを、心得としてまといたい。寝そべり錬金術 (講談社文庫) [ カレー沢 薫 ]価格:825円(税込、送料無料) (2025/8/18時点)楽天で購入

2025.10.10

-

Book #0892 戦略的暇

・森下彰大『戦略的暇―人生を変える「新しい休み方」―』は、「忙しいだけで人生が壊れる時代に、意図的に“暇”をつくり出す」ことこそが、創造性や幸福を取り戻す鍵だと論じる書だ。30〜40代のビジネスパーソンにとって、自分の“時間”を設計し、効率や依存に縛られずに豊かに生きる思考と行動の構造を手に入れるための指南書となる。・この本は「戦略的に暇をつくる」という一見矛盾したアプローチを美しく提示している。森下は、現代人が陥りがちな“脳疲労”や“情報の過剰消費”に着目し、逃げるのではなくデジタルと「共存するため」の休息設計こそが求められていると主張する。・立ち止まる価値の再発見 能力(ケイパビリティ)よりも許容量(キャパシティ)の問題であり、現代人には“充電の時間”が圧倒的に足りないと説く。・デジタル社会の罠と影響 断続的な通知・スクリーン接触が注意資源を消耗し、脳の疲弊と身体症状(“スクリーン無呼吸”など)を引き起こす。・戦略的“暇”の3ステップ - デジタルデトックス(依存ではなく共存へ) - 時計時間デトックス(「コスパ思考」からの脱却) - 自分デトックス(自己を縛る構造からの解放。・新たな価値基準“スペース・パフォーマンス(スペパ)”の構築 効率優先ではなく、環境や時間の質を設計し、創造力・確信・幸福を取り戻す視点を提示。・『戦略的暇』は、効率と刺激過剰の社会に静かなる抵抗を仕掛ける書である。 30〜40代のビジネスパーソンにとっては、自らの時間と注意を設計し、立ち止まる構造を習慣とすることで、仕事と人生に“深さ”と“再現性”をもたらす一冊となるだろう。戦略的暇 -人生を変える「新しい休み方」- [ 森下彰大 ]価格:1,980円(税込、送料無料) (2025/8/4時点)楽天で購入

2025.10.09

-

Book #0891 すぐやる脳

・菅原道仁『すぐやる脳』は、脳科学の知見をベースに「先延ばしをやめ、行動を起こすための仕組み」を解き明かす一冊だ。対象は日々の意思決定に追われるビジネスパーソンであり、「なぜやるべきことを後回しにしてしまうのか」という問題に対して、科学的な根拠と実践的な方法を提示している。・テーマは「人間の脳はそもそも“すぐやる”ようにできていない」という現実から始まる。脳には大きく分けて二つのシステムがあり、計画を立てる前頭前野と、現状維持を好む扁桃体がせめぎ合っている。扁桃体はリスクや不確実性を避ける本能を司り、これが「先延ばし」を生む要因となる。・菅原はこの対立を乗り越え、「やるべきことを自然に実行できる脳の状態」をつくるためのプロセスを提案する。具体的には以下のポイントに集約される。・小さな一歩を刻む設計 脳は大きなゴールより“小さなタスク”を好む。1分で終わる行動を決めることで、扁桃体の不安信号を回避し、行動が加速する。・ドーパミンの仕組みを利用する 行動に報酬を与え、快感をリンクさせることで「やる気」を後付けで生む。やる気は行動の前提ではなく、結果として生まれるものだ。・不安を認識し、分解する 脳が危険と判断する曖昧さを潰すため、情報を細分化し、「何をすれば安全か」を可視化する。・意思ではなく“仕組み”で動く 意志力は有限である。環境設計や習慣化で、判断を減らし、自動的に動けるシステムを構築する。・ビジネスパーソンへの示唆この本は「やる気を出す方法」を説く本ではない。むしろ「やる気に依存しないための方法」を科学的に示している。プロジェクトが停滞する理由、戦略が実行されない理由の多くは、意思決定における脳のクセに起因する。 本書のポイントを取り入れることで、- 会議で決まったことが実行されない現象- 重要なのに緊急でないタスクの後回し- 個人の成長を阻む「そのうちやる」病 こうした問題に構造的に対処できる。・『すぐやる脳』は、行動力を「性格」ではなく「脳の仕組み」で捉え直し、実践的なトリガーを提示する一冊である。30〜40代のビジネスパーソンにとって、意思に頼らない“即動の設計”は、リーダーシップやキャリアの加速に直結するだろう。すぐやる脳 [ 菅原道仁 ]価格:1,540円(税込、送料無料) (2025/8/4時点)楽天で購入

2025.10.08

-

Book #0890 ウォーターゲーム

・吉田修一『ウォーターゲーム』という小説は、荒れ狂う水の闇を巡る国家と企業の陰謀に挑む“スパイ”たちを描いた、エンターテインメントとしての強度と、社会の構造を透かし見る文学性を兼ね備えた物語だ。30〜40代のビジネスパーソンにとって、情報と信頼、組織と個人の関係を再考させる構造的洞察を与えてくれる一作である。・水を巡る欲望の渦へ福岡の相楽ダムが突如決壊し、濁流が町を飲み込み、多数の死者と行方不明者を生む惨事に発展する。その爆破は事故ではなく、「水道事業の民営化」を巡る巨大なテロである可能性を帯びる。新聞記者・九条麻衣子は事件の裏に蠢く構造を追い、当夜逃亡した作業員・若宮真司の行方を追う。一方で産業スパイ組織「AN通信」の鷹野一彦と田岡亮一が、次なる爆破に備え奔走する。国内外の企業、政治家、投資勢力が絡む利権争いは錯綜し、仲間も敵も瞬間で入れ替わる中で、情報と信頼の駆け引きが火花を散らす。・『ウォーターゲーム』は、水に揺れる世界を舞台としながら、一歩引いたところから“制度/信頼/暴力”という見えない構造に鋭く切り込む物語である。 ・30〜40代のビジネスパーソンにとっては、組織やプロジェクト、パートナーシップを設計し、揺らぎながらも進むための視野を拡張する文学的思考のトレーニングにもなるだろう。ウォーターゲーム (幻冬舎文庫) [ 吉田 修一 ]価格:825円(税込、送料無料) (2025/8/4時点)楽天で購入

2025.10.07

-

Book #0889 ナイルパーチの女子会

・柚木麻子『ナイルパーチの女子会』は、友情という名の一線の向こうで交錯する欲望と孤独を、鋭く静謐に描く傑作。30〜40代のビジネスパーソンにとっては、静かに心をえぐる構造から、人間関係と自己認識の奥行きを再考する契機を与える――文学としても、思考の触媒としても強く響く一冊である。・志村栄利子は大手商社に勤めるキャリアウーマン。外から見れば順風満帆な人生、それでも心にあるのは「女友達がまったくいない」という疎外感。唯一の癒しは、人気主婦ブロガー・丸尾翔子の「ダメ奥さん日記」を読むことだった。偶然近所で出会った二人は、自分を「親友」と信じて距離感を詰める。それが友情の始まりのように錯覚し――だが翔子が突然ブログを更新しなかったことをきっかけに、その関係は裂けはじめる。・栄利子の執拗な連絡や押しかけは「愛情」ではなく「歪んだ期待」が引き金となった迷走で、理想を押しつけ過ぎたゆえの崩壊が高速で展開される。翔子側もまた家庭の経済や母への葛藤と背中合わせで、不安定を抱える存在として浮かび上がる。友情はいつしか競争や猜疑の闇に沈み、あまりにも静かな絶望がページに染み込んでいく。・〈ナイルパーチ〉とは、アフリカ原産の肉食魚で、生態系を壊すほどの暴食性を持つ魚。二人の関係もまた、“友情”という言葉の裏で制御を失った渇望が暴走する構造そのものだ。・『ナイルパーチの女子会』は、友情をめぐる静かな崩壊を通じて「他者との距離」「自己と期待」「言葉にしない表現」がいかに破壊的になりうるかを教える。 30〜40代が人間関係や組織を動かす中で、自らの感情を設計し、「静かな毒」ではなく「構造的信頼」を生む設計思想を得るための、極上の文学的レッスンである。ナイルパーチの女子会 (文春文庫) [ 柚木 麻子 ]価格:880円(税込、送料無料) (2025/8/4時点)楽天で購入

2025.10.06

-

Book #0888 婚活マエストロ

・宮島未奈『婚活マエストロ』に心が引き寄せられるだろう。孤独な日常を送る40歳の在宅Webライター、猪名川健人が受けた仕事は、怪しげな婚活会社(ドリーム・ハピネス・プランニング)を取材すること。古びた妖しげなオフィス、手作り感あふれる小さなパーティーが舞台だ。そこで出会ったのは、場違いなほど美しく凜とした女性・鏡原奈緒子。彼女は「私は本気で結婚を考えている人以外は来てほしくありません」と断言し、マイクの前に立つ。魔術のように手慣れた進行で場を支配するその姿は業界でも有名な「婚活マエストロ」だった。なぜこんな場にいるのか、マエストロとは何者なのか――疑問は深まるばかり。やがて猪名川は記事だけで終わらない感情の旅へと足を踏み入れることになる。・猪名川健人──戸惑いながらも、少しずつ婚活の世界に関心と共感を寄せていく“ビギナー”だ。彼の視点を通して、読者は「興味はなかったけれど、意外と心が動いてしまう」感情をそっと知る。・鏡原奈緒子──理想と現実をつなぐ立ち居振る舞いを持つ、職業人の凛々しさそのもの。「参加者の感情のベクトルを読む」能力を使って、カップル成立させる手腕はまさに「マエストロ」。その熟練が物語を鋭く美しく貫く。・婚活パーティーの参加者たち──シニア向け、地方のバスツアー参加者、SNS慣れした若い男女…個性豊かな群像が並ぶ。その多層性が、婚活現場の多様な動機と期待を描き出す。 ・『婚活マエストロ』は、騒がしい婚活現場の裏にある静かな変容を描く物語。新人とベテランの視線が交差し、個々の“手探り”が、少しずつ輪郭を築いていく。その余白を信頼と共感の空間に変える構造は、30〜40代のビジネスパーソンにとって、思考・表現・チームづくりの手触りを磨く文学的な扉となる。・『婚活マエストロ』は、ほんの少しの出逢いと手の内に触れた瞬間から始まる物語であり、人生の前提をゆるやかに揺らす“成熟した変化”を教えてくれる。読後の余韻に、自分の言葉と感情を託したくなる──そんな一冊である。婚活マエストロ [ 宮島 未奈 ]価格:1,760円(税込、送料無料) (2025/8/4時点)楽天で購入

2025.10.05

-

Book #0887 また、同じ夢を見ていた

・住野よる『また、同じ夢を見ていた』は、哲学的な問いが小学生の眼差しを通じて静かに立ち上がる青春小説だ。30~40代のビジネスパーソンがじっくり読み込むことで、物語から仕事と人生をつなぐ思考のヒントを得られるはずだ。・あらすじ ──「幸せとは何か」を追う旅主人公は賢さだけが武器の小学生・小柳奈ノ花。クラスでは孤立し、学校が終われば3人の大人――アバズレさん、おばあちゃん、そして小説を書く女子高生の南さん――のもとを訪れ、そこで放課後を過ごすのが日課。国語の授業で問いかけられた〈幸せとは何か?〉という宿題をきっかけに、奈ノ花は三者三様の答えに耳を傾け、人生の意味を少しずつ組み上げていく。アバズレさんは「誰かを真剣に考えられること」、南さんは「ここにいてもいいと認めてもらうこと」、おばあちゃんは「未来を見通す力」を語る。・物語の深層では、これら出会いの背後にある「後悔」や「過去の選択」への問いが淡く絡んでおり、読者はふと気づく──それぞれの出会いが、奈ノ花自身の別の人生の姿であることを。未来の「奈ノ花」たちが、自分を支えにやって来たような構造であることが、後の再読で静かに明かされる。 ・『また、同じ夢を見ていた』は、未来の自分からの“言葉”を聴き取る文学であり、問いを持ち続けることの豊穣さを教えてくれる。30~40代のビジネスパーソンにこそ、本作を手にして、自分自身の問いと未来を構造的に設計するインスピレーションを見つけてほしい一冊である。また、同じ夢を見ていた [ 住野よる ]価格:722円(税込、送料無料) (2025/8/4時点)楽天で購入

2025.10.04

-

Book #0886 依頼人は死んだ

・若竹七海『依頼人は死んだ』は、クールで不運な女探偵・葉村晶が主人公の連作短篇集。春夏秋冬、そして再び巡る季節の中で紡がれる9編は、一つひとつが淡い光と影のはざまに落とされた「人間の生のぬくもり」と「不条理の冷たさ」を交差させる—それが本作の文学的構造である。・春の物語「詩人の死」 晶が同行するのは、順風満帆だった婚約者を失った女性。成功の陰に抑えどころなく崩れた世界は、静かな殺意に彩られる。・夏の物語「たぶん、暑かったから」 依頼主の娘が職場で上司を刺す。事件の動機は、自明な怒りか、それとも誰にも語り得ぬ孤独か。・秋の「鉄格子の女」 自殺した画家のレポート依頼から始まる調査は、閉ざされた感情の裏にある狂気と美を映し出す。・再び巡る冬「依頼人は死んだ」ほか 「卵巣ガン」と診断されていない女性に届いた通知、謎の死、あいまいな記憶が重なり、事件の輪郭は薄暗く揺れる。・それぞれの結末は「あっけない」ほど淡く、一方で胸の奥を抉るように構成されている。過程に重きが置かれ、解決の確信が揺らぐ余韻こそが本作の魅力である。・『依頼人は死んだ』は、事件そのものを追うミステリーではなく、人間という脆い対象を構造的に照射する文学である。 30~40代ビジネスパーソンにとっては、言葉と余韻、構造と感情を整え、成果と関係性の奥行きを同時に創る思考の礎を与えてくれる一冊となるだろう。依頼人は死んだ (文春文庫) [ 若竹 七海 ]価格:770円(税込、送料無料) (2025/8/4時点)楽天で購入

2025.10.03

-

Book #0885 希望が死んだ夜に

・天祢涼『希望が死んだ夜に』、これはただの青春ミステリーではない。14歳の少女が同級生を殺害し、動機を語らず黙秘するという官能的な事件を入口に、社会の深淵へと探りを入れる物語だ。これはビジネスパーソンにとって、感情と構造、言葉と背景をつなぎ直すための提示となる。・殺人者である彼女の名前が「ネガ(冬野ネガ)」。「希望(希)に願う」という意味とは裏腹な存在感を帯びながら、貧困や孤立、不安定な家庭環境に囚われた少年期がその影を滲ませる。・彼女の「希望」は何だったのか? クラスのスターである同級生・のぞみとの接点を通じ、二人の少女が抱えた絶望と尊さが彷彿とさせられる構造設計が見事だ。 ・刑事「仲田蛍」の視点によって浮かび上がる社会の闇。物理的証拠だけでは心に迫れない現実が、憶測と想像のレイヤーを通じて浮上し、制度の限界や支援の不在に光を当てる。 ・この物語は「希望という言葉が使えた夜の裏で、何が失われていたか」を静かに問いかける。その問いを自分ごととして受け取ることこそ、リーダーや組織戦略に必要な感度の構築につながる。再読するたびに、深く余韻を残す――まさに大人が読むべき文学的ミステリーである。希望が死んだ夜に (文春文庫) [ 天祢 涼 ]価格:869円(税込、送料無料) (2025/8/4時点)楽天で購入

2025.10.02

-

Book #0884 月とアマリリス

・町田そのこ『月とアマリリス』は、著者初の本格サスペンス長編。北九州市の山中で発見された白骨遺体をきっかけに、元週刊誌記者・飯塚みちるが再び筆を執り、自身と社会に深く根ざした痛みと向き合う過程を、感情の深みに満ちた筆致で描いた物語である。・現在、タウン誌ライターに身を置くみちるは、かつての〝正義感ゆえの記事〟で少年を傷つけた過去を悔い、自分を置いて北九州へ逃げ戻っていた。・山中の遺体には「みちる」の名前と思われる手書きのメモがあり、それを追って取材を始めた元上司・宗次郎から依頼を受け、事件調査に乗り出す。・捜査や取材を通じて、加害者・被害者の過去から現代の社会問題—共依存、DV、LGBT、高齢女性の孤独—など多様なテーマが交錯して浮かび上がる構造設計である。・物語が提示する結論は単純な解決ではない。「ひとはひとで歪む。でも、ひとによってまっすぐにもなれる」といった一行は、再起の余白を残す光となる。・著者の描く弱さと希望は現実世界にも響き、「正義」「償い」「再構築」といった視点を、仕事やチームの言語に変えるヒントになる。・『月とアマリリス』は、“負の記憶”を背負いながらも、他者との接触によって少しずつ自らを取り戻す再生の物語。30〜40代のビジネスパーソンにこそ響くのは、自らの感情や弱さを言語化し、希望と構造を設計できる力だ。本書は、そのための“大人の文学”として読むに余りある一冊である。月とアマリリス [ 町田 そのこ ]価格:1,870円(税込、送料無料) (2025/8/4時点)楽天で購入

2025.10.01

-

Book #0883 人は、なぜ他人を許せないのか?

・中野信子『人は、なぜ他人を許せないのか?』は、「なぜ人間は他者を叱責し、赦せずに苦しむのか」を脳科学の視点から探る書だ。30〜40代男性ビジネスパーソンにとっては、組織や自分自身の判断・共感力・文化設計を見直すための知見に満ちている。・”正義中毒"という依存に脳が構造的に囚われる- 他人を非難したり罰することで脳内にドーパミンが放出され、「快感」として記憶される構造がある。その快感を繰り返したくなり、いつしか「許せない相手」を探し続ける状態に陥ることを、著者は「正義中毒」と呼ぶ。-誰もがこの構造に陥る可能性があるとされ、自らの怒りや批判衝動を自覚することが第一歩だ。・SNSが「許せない感情」を加速させた- SNSや炎上文化は、匿名性と拡散性によって快楽的な罰行為を促し、大衆的な「許せない」感情を爆発させる温床となっている。- 個人の発信が全体に伝播し、簡単かつ瞬時に他者を糾弾する行動へつながる構造となっている。・多様性を損なう危険と組織の停滞- 集団全体が正義中毒に陥ると、異なる意見や価値観は排除され、均質性が強まることで組織や社会は長期的に硬直化し、最終的には滅亡へと向かう危険性を孕む。・前頭前野を鍛え、メタ認知力を高めることが解脱への鍵-自分が今「許せない感情」に囚われているかを一呼吸置いて観察し、「正義中毒状態」である自分を認識する習慣が重要だ。- メタ認知を鍛えるには、不安定な環境(読書や異文化との接触など)に身を置き、前頭前野を活性化させることが推奨される。-「昔は良かった」と過去を美化しすぎるのは、脳の柔軟性低下の兆候として捉えられ、思考の硬直につながるという警告もある。・『人は、なぜ他人を許せないのか?』は、怒りや批判衝動のメカニズムを生理構造から掘り下げ、「許せない」状態を脱するための脳トレ的アプローチを示す書である。30〜40代ビジネスパーソンにとっては、自他の感情を構造的に理解し、争いではなく共感と多様性を礎とする判断・組織設計を実践するための視座を提供してくれる一冊となるだろう。新版 人は、なぜ他人を許せないのか? [ 中野信子 ]価格:990円(税込、送料無料) (2025/7/17時点)楽天で購入

2025.09.30

-

Book #0882 伊藤忠 財閥系を超えた最強商人

・野地秩嘉『伊藤忠 財閥系を超えた最強商人』は、関西の繊維商社から出発し、日本の総合商社トップに躍り出た伊藤忠商事の160年以上の歴史と実践経営を描いたノンフィクション。30〜40代ビジネスパーソンにとって、自社やチームの方向性を定め、主体的に動く視座を得るうえで示唆に富む一冊である。・繊維商社から総合商社トップへ創業者は近江商人の商魂を受け継ぎ、「持ち下り」で日本全国を行商。そこから繊維を基盤に成長し、三菱・三井といった財閥系資源商社とは異なり、自らのマーケットを切り拓くことで地歩を築いた。・“か・け・ふ”経営原則伊藤忠を象徴する経営方針「稼ぐ(か)」「削る(け)」「防ぐ(ふ)」は、利益を追いながら無駄を削減し、リスクに備える体系的行動規範。これが商社三冠をもたらす土壌となり、社員の日常を支配する文化へと昇華した。・マーケットインとイニシアチブ自社視点・プロダクトアウトではなく、顧客の潜在ニーズを察知し、時には市場を創る姿勢。情報収集と適応力によって、商流の主導権を握る企業として進化した。・人を大切にする組織設計少数精鋭で成果を出す組織だからこそ、社員への配慮と教育に投資。残業原則禁止、朝型勤務への報酬優遇、ファミマ提供のおにぎりなどの施策は、健康・家庭・効率を意識した包括的な制度として機能した。・構造と歴史のビジョン歴史の節目(戦争、バブル、オイルショック)においても柔軟に事業構造を変化させてきた。繊維→食料→コンビニ→ITといった多角化戦略は、市場の変化が命運を分かつことを教える教育的構造でもある。・30〜40代ビジネスパーソン向け示唆他社との差別化設計 →自社プロダクトではなく、市場の困りごとから着想し、商品やサービス化設計組織の一貫行動を作る →「か・け・ふ」のような明文化された行動規範が、文化と構造を一致させる行動と体験の設計者として →戦略だけでなく、制度・働き方・評価の一貫設計がパフォーマンス向上を生む自律と共同性の共存 →個人の裁量も尊重しつつ、人を大切にする組織制度によって成長と柔軟性を両立せよ・『伊藤忠 財閥系を超えた最強商人』は、歴史と人・制度・習慣が織りなす構造から企業力を読み解く一冊。30〜40代には、ビジネス設計力、文化設計力、主体性を伴った行動設計の視座を深める指南書となるだろう。伊藤忠 財閥系を超えた最強商人 [ 野地秩嘉 ]価格:1,980円(税込、送料無料) (2025/7/17時点)楽天で購入

2025.09.29

-

Book #0881 お金という人生の呪縛について

・松本大『お金という人生の呪縛について』は、金融の世界の頂点に立った著者が、「お金の固定観念」から自分自身を解放し、自由と創造性を取り戻すための57のメッセージを紡いだ書。華々しい報酬の約束を蹴って起業に踏み出した経験をベースに、「お金よりも仕事と経験」「比較よりも目の前」といった思考の基盤を再構築している。・お金の呪縛を解く五つの視座1. 「目標や夢は不要」 目の前の行動に全力を注ぎ続けることで、結果として人生が拓けるという思考パターン。計画ではなく、前傾姿勢で歩み続ける実践主義である。2. 経験→知恵への転換 行動量が思考の質を高め、「仕事を極める=学びを糧にする」構造をつくる。枠に縛られず、現場から学ぶ姿勢が鍵である。3. 時間の有限性を歓迎する 限られた時間を最大化するには、優先順位ではなく「目の前の1秒1秒に徹する」姿勢こそが成果の源泉である。4. 個人が経済のプレイヤーになる 投資はテクニックではなく「経済に参加する姿勢」。誰もが資本主義の当事者として振る舞えるという視座を持つ。5. お金以外の尺度を持つ 報酬・地位・他者比較ではなく、「自分にとって意味ある行動」「信頼」「価値」を測る尺度こそ、人生の軸となる。・30~40代ビジネスパーソンへの示唆- 仕事への向き合い方を、自ら定義せよ 成果のための計画よりも、日々の仕事そのものに主体性を注ぐ姿勢が思考と結果を研ぎ澄ます。- 目に見えない価値を可視化する習慣を持て 「金銭以外の報い(信頼・影響・自己成長)」を振り返り、記憶と行動に根付かせる構造を設計。- 経済の構造と個人の立ち位置を捉え直せ 金融市場や制度を他人事にしない。「投資・リスク・判断」を情報ではなく、参加する構造として理解する。- 比較ではなく自分基準の自由を確立せよ 他人と比べることなく、自分の尺度で選び、行動する――これが、精神的自由と時間の余裕をもたらす。 ・『お金という人生の呪縛について』は、「お金の呪縛」を鍵としながら、本質的には「仕事・経験・判断」の構造と価値観を自ら設計するための実践的思考書である。30〜40代のビジネスパーソンが、自身の軸と自由を再構築し、意味ある働き方を選ぶための羅針盤となる一冊である。お金という人生の呪縛について [ 松本大 ]価格:1,430円(税込、送料無料) (2025/7/17時点)楽天で購入

2025.09.28

-

Book #0880 天国と地獄 選挙と金、 逮捕と裁判の本当の話

・河井あんり『天国と地獄 選挙と金、逮捕と裁判の本当の話』は、参院選大規模買収事件で逮捕・有罪判決を受けた元議員による、政治と選挙の金銭構造、取り調べと拘置所生活、裁判を通じて味わった“天国と地獄”を赤裸々に語る自叙伝的告白である。・選挙への闘志と結婚から始まる物語表の顔は普通の主婦、裏では政治家としての由来と重責。結婚生活が政治という舞台への始まりであり、夫・克行元法相との関係は、のちの事件の背景にも深く関わる。・選挙と現金配布の謎—政治にお金はなぜ必要か河井陣営の複雑な選挙資金構造、公職選挙法の“グレー”な部分、現金配布の理由と背景について、政治の現実と制度の歪みに触れることが本書の核心だ。・逮捕・拘置所−“悪夢の4か月半”を描く逮捕から取り調べ、拘置所での暮らしまで―自ら描いたイラストも交え、日々の食事、独房生活、精神管理、そして「生き延びる覚悟」と「自尊心の維持」の葛藤が綴られる。・保釈〜裁判、有罪までの決断と心の行方保釈後の初出廷、生まれて初めての判決宣告、有罪確定とその判断の経緯。河井自身が「抵抗や控訴を選ばなかった理由」や“怒りと赦し”の心理過程を率直に言葉にする。・終わりと始まり—罪と向き合い、再起へ政治家の妻とその人生を失った地獄から、今度は再起と夫の支援へ。妻としての罪悪感と恨み、赦しを経て、夫婦が互いに“同志”として立ち上がる物語のその先を描く。・30〜40代ビジネスパーソンへの示唆制度と個人の間に社員の“グレーゾーン”がある →規程や契約文書の曖昧さを理解し、倫理と法律の境界を設計できる視座を持て精神的に追い込まれた状況での自律 →ストレス下においても主体性を保ち、尊厳を損なわずに動ける心的構造を築け罪と責任を受容する姿勢 →誤りを認めたうえでの「次を作る」立場変更こそ、リーダーの誠実さにつながる夫婦/上司と部下の関係性にも通じる →権力と責任の距離を理解し、個人の行動が組織全体に及ぼす影響を正しく捉えよ・『天国と地獄』は、政治と法の深淵に直面した一人の女性の告白であると同時に、「制度」「責任」「再建」を巡る人間ドラマでもある。30〜40代のビジネスパーソンにとっては、倫理的判断、制度設計、危機対応の現実と構造を理解し、自己と組織を問うための稀有な教訓と覚悟をくれる一冊である。天国と地獄 選挙と金、 逮捕と裁判の本当の話 [ 河井 あんり ]価格:1,760円(税込、送料無料) (2025/7/17時点)楽天で購入

2025.09.27

-

Book #0879 車のおうちで旅をする

・いとうみゆき『車のおうちで旅をする』は、日本にいる「おうち派」が、限られた資金と英語力で飛び込んだニュージーランドの1年車生活を、イラストとマンガで綴ったコミックエッセイだ。ポジティブな根暗タイプの著者が“グラ子”と名付けた愛車を「おうち」にして歩き、食べ、働く日々をゆるくも鮮やかに描く。・計画ではなく「感覚」を頼りに始まる旅約100万円とゼロに近い英語力で海外に飛び込み、英語もわからないまま中古車を現地で購入し、車中泊しながらウーフィング(農作業と宿食交換など)で生活費を補う。構えず、準備でもなく、その場の空気と感性で進む姿勢が読者に息づく。・「暮らすように旅をする」という設計思想旅は非日常かもしれないが、本作では車内が自分の「家」であり、「日常」。掃除・収納・DIY・調理・網戸作りまで、快適さを自分の手でつくる姿は、旅を体験ではなく生活へと昇華するプロセスを見せる。・感度と記憶を結ぶ表現力絵と文章を通じて、ニュージーランドの風景や食、人との交流が視覚と感覚を刺激する。読者は疑似体験を得つつ、「自分も小さな日常の旅をしてみよう」と思える余韻を得る。・『車のおうちで旅をする』は、旅を一時のアトラクションではなく、生活として探り、整え、感じ続ける物語だ。30~40代のビジネスパーソンには、日常と旅を同じ構造で捉え、経験をデザインする意識と感性を刺激する一冊となるだろう。車のおうちで旅をする [ いとう みゆき ]価格:1,320円(税込、送料無料) (2025/7/17時点)楽天で購入

2025.09.26

全929件 (929件中 1-50件目)

-

-

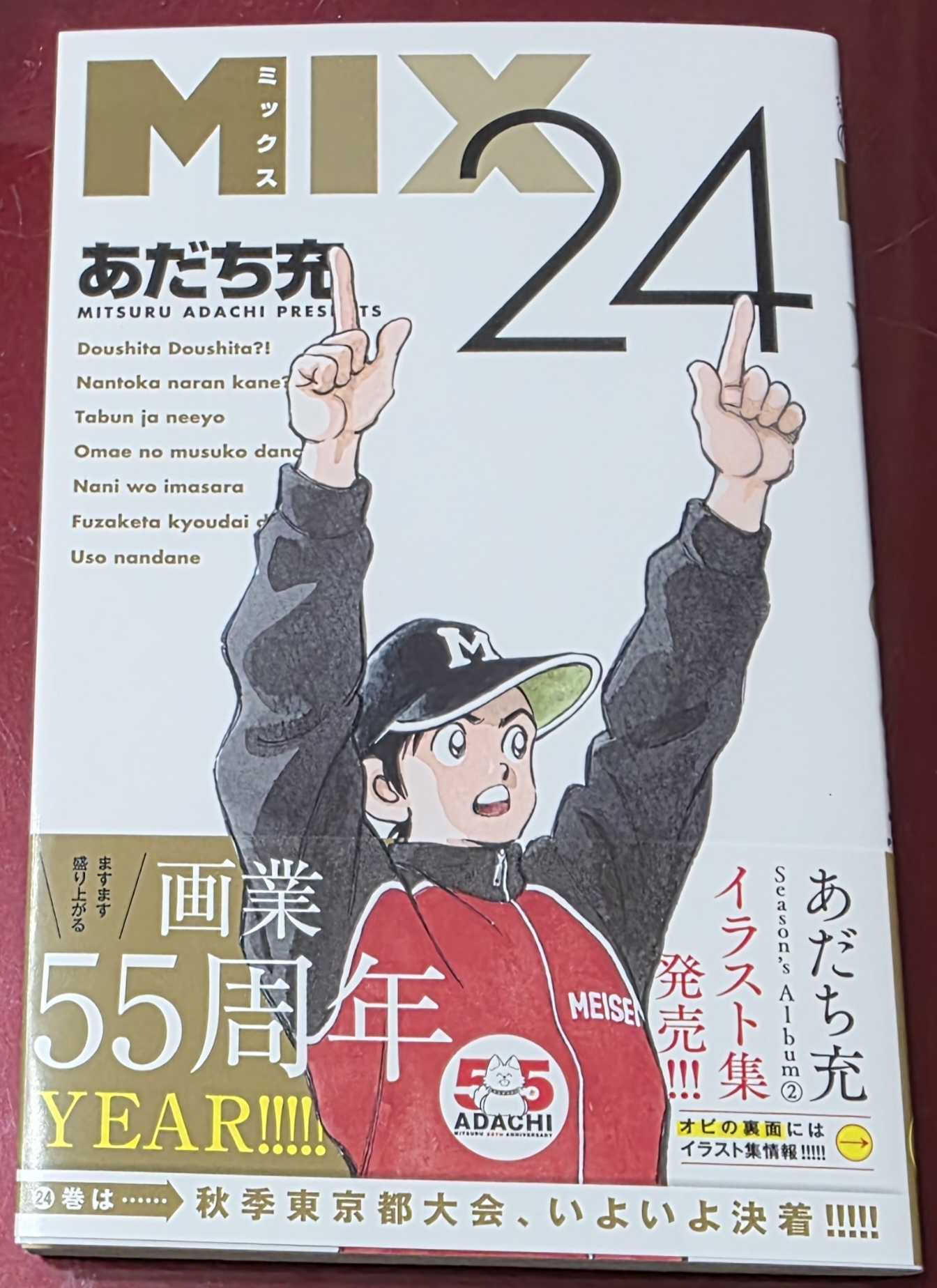

- この秋読んだイチオシ本・漫画

- MIX 24巻

- (2025-11-13 21:21:41)

-

-

-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…

- ナルト柄のTシャツ再び!パープル色…

- (2025-08-27 07:10:04)

-

-

-

- ボーイズラブって好きですか?

- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…

- (2025-07-10 07:00:04)

-