[その他の読書録] カテゴリの記事

全271件 (271件中 151-200件目)

-

「姿三四郎 天の巻」 【富田常雄】

昔から読んでみたいと思っていたが、ついに手に入れることができた。 映画は「姿三四郎も「続 姿三四郎」も見たことがある。 「天の巻」は「巻雲の章」から第八章の「愛染の章」までで、第四章の「碧落の章」までが「姿三四郎」その後が続編。 第七章は「すぱあらの章」で、「すぱあら」を得意とする外国人がでてくるのだが、「すぱあら」とはボクシングなのだ。 読みながら考えて、「すぱあら」は「sparring」のことなのだろうと思い当たった。 主人公の姿三四郎は会津出身で「故郷の会津で大曾根老師から聞いた」(p30)という文章もある。 有名な話だが、三四郎のモデルは、西郷四郎で、会津で大東流を学んだことがあるのではないかという。 伝統的な柔術と、近代的な「紘道館柔道」との戦いで、柔術は姿三四郎に敗れていくのだが、武術的に柔道が勝っているからではなく、紘道館の者は人間として優れているから勝つという書き方になっている。著者の父親が講道館四天王の一人だったし、著者も柔道を修行しているのでこういう話になってしまうのだろう。 柔術に触れた経験から言うと、決して柔道に引けをとるものではない。 1932年に書かれたものだそうで、著者は1904年生まれだから28歳の時に書いたことになる。 大衆小説のはずなのだが、漢語が多い。戦前の読者は学があったのだなあ。 「猛虎負嵎《もうこふぐう》の姿勢」(p19)、「小乗的な羈絆《きはん》」(p51)、「政府当路者」(p95)、「敵を誘う鯨波《げいは》」(p234)、「旅先で鳥屋《とや》にでも就《つ》けば」(p259)、「全く奔竄《ほんざん》した如く見えて」(p396)、「彼を白玉楼《はくぎょくろう》中の人にした」(p408)、 今とは意味が異なる用法の語もある。 「神田川に放りこんだのは怪我《けが》ではない」(p69)の「怪我」は思いがけない事態。 「お互にさっぱりと江戸を売ろうぜ」(p281)の「売る」は「立ち去る」の意のようだ。 「或は眠りて表裏をくれ」(p421)の「表裏をくれ」はわからない。 「欧米人と結婚して、日本人種を改造しなければ西洋人と対等の交際が出来ないなどという、加藤弘之《ひろゆき》の論」(p167)というのがあったそうだ。知らなかった。 楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へどうぞ。

2006.12.06

コメント(2)

-

「ブラック・ジョーク大全」 【阿刀田高】

講談社文庫。1983年9月第1刷。1992年7月第23刷。 収集したものかと思ったら、著者が全部作ったのだ。 いずれも、「公園で」「薬屋で」というように、場所を示す題がついていて、会話だけになっている。 あとがきの「甘口と辛口」によると、「本書は昭和四十四年から五十四年までの十年間「週刊現代」誌に連載した」ものだという。 八百編の中から焼く六百編を選んだというのだが、恐るべき才能だ。 読みながら、ユーモアというのもは、時を越えた普遍的なものもあれば、時勢と密着したものもあるのだと思わされた。 配偶者の死を願うものなどは、いつの世でも通用するものだろうが、その時でなければわからないものもある。風俗資料でもあるのだ。 「トルコ風呂」や「ピンク映画」など、今では目にしない言葉だ。昔のテレビ番組の再放送でも、音声も画像も消されてしまう。「パンチカード」「プレイ・ナウ。ペイ・レーター」も死語だ。「ストリーキング」も、今では、何のことやらわからない人が多かろう。 「戦犯で亡くなられたご主人」が「絞首刑」(p95)というのも、すでに歴史の中の話だ。 「コンピュータ語」(p101)というのも聞かない。一時は「マシン語」と言ったものだが。 「ヤッパリ聖徳太子かしら」(p184)というのは、聖徳太子の肖像画が一万円札に使われていたことを知らないと意味がわからない。 フグ中毒について、「板東三津五郎さんのtきとおんなじ」というのも時事ネタ。それぞれの作品に、発表年をつけておいてもらえるとよかった。 「最近死ぬ人が多いような気がするな。大平さんとか、五味さんとか」も同じ。 意味がよくわからないのもある。 「脱色効果の高いロゼット色白クリームを使っている」(p197)というのは、どういうオチなのだろう。 あとがきで、ブラック・ジョークにもタブーがあることについて触れているが、それでも昔は今よりは緩やかだった。P283の「研究室で」では、今では活字にできない語が使われている。 言葉の面では、「向かいのマンションのカラーテレビがただで見れるんだ」(p122)という「ら抜き言葉」がすでに使われているのが目に付いた。ことさら「カラーテレビ」というのも時代を感じさせる。楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へどうぞ。

2006.11.25

コメント(0)

-

「マッカーサーの二千日」 【袖井林二郎】

(中公文庫。1976.10.10 初版。2004.7.25 改版) なんと30年も前に書かれたものなのだが、少しも古くさいところがない。 「あとがき」の「いまウォーターゲート事件によるニクソン大統領の弾劾必死」というところを読むまで、最近のものと思いこんで読み通してしまった。 敗戦後の日本に君臨したマッカーサーという人間が、どのように形成され、そして、どのように日本を統治し、去っていったか、その実像を探るもの。 数多くの参考文献をつきあわせるだけでなく、30年前にはまだ生きていた関係者へのインタビューも行っている。 もちろん、「アメリカが何の経綸もないままに、フィリピンを併合した」というような、春秋の筆法的なものは働いてはいるが、偏った立場から誰かを断罪しようとしたり、評価を高めようとしたりはしていない。 ひたすら「実像」を追い求めている。 それによって示されるのは、「自分は常に正しい」という思いこみの強い、かなり乱暴な人間像なのだが、だからこそあの地位までのぼりつめることができたのだ。 著者は「自己催眠の名人であるマッカーサー」(p262)と評している。 戦後、日本人は「民主主義」を強要され、新しい日本を作り出した。 その点に関してマッカーサーの力は大きい。 しかし、マッカーサーは善意で行動したわけではなく、自分の思想信条のため、アメリカの利益のために日本を利用したわけで、そのためには天皇制も利用し、軍備を放棄させておきながら、朝鮮戦争が起こると軍備を強要したのである。 著者によれば、「朝鮮戦争は内戦として始まったのであり、大国の介入がなければ、それは内戦として終ったことであろう。」(p345)という。 もしそうなら、ずいぶんよけいなことをしてくれたものだ。 マッカーサーに批判的なところも多いのだが、何もかも悪くとる、ということはしていない。 たとえば、「日本人十二歳論」について、「これはマッカーサーが日本文化の持つ将来の発展性をたたえたのだと、考えればいいのであるが、そう受けとった日本人は少ない。」(p392)と述べている。 三十年ぶりの改版にあたって、著者は「新世紀版へのあとがき」を寄せている。 かつての日本占領の研究家として、イラク占領は成功しないと予言している。 それによって、歴史を学ぶ意義を熱く語っている。 この「新世紀版へのあとがき」だけでも読む価値はある。」 引用は原文を尊重しているらしく、引用文の中に、「おうらかにドアーを押し開けて」(p137)という表記があった。正しくは「おおらか」。楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へどうぞ。

2006.11.22

コメント(0)

-

「嬉遊曲、鳴りやまず 斉藤秀雄の生涯」 【中丸美繪】

新潮文庫。2002年9月1日。 日本エッセイスト・クラブ賞、ミュージック・ペンクラブ賞受賞作品なのだそうだが、すでに絶版。 手に入れたければ、古本を探すしかない。 指揮の技術を初めて体系化し、音楽家育成に心血を注ぎ、桐朋学園でも指導し、小澤征爾らを育てた人物の伝記。 決してむやみに対象を持ち上げることなく、悪い面もはっきりと書いている。 そのため、その人物像に圧倒される。 情熱的といえば聞こえはいいが、ほとんど狂気に近いものを感じる。 「斉藤先生は陰性なところがありましてね」「斉藤先生は少し女好きでいらしたですな」(p344)などという証言はかすんでしまうくらい、常人の理解を超えた存在なのだ。 斉藤秀雄は、1902年に生まれ、1923年には近衛秀麿(近衛文麿の弟)にくっついてヨーロッパ留学。 これだけで、一般家庭に育ったものではないとわかる。 なんと、父親は、正則英語学校を創設した斎藤秀三郎なのだ。 経済的には恵まれ、父親からの干渉らしい干渉はなく、その代わり、親子のふれあいもなく育つ。 音楽や分析力に関しては天才であったようだ。 自分が演奏することより、後進の育成にのめり込み、指揮者の育成課程を生み出しただけでなく、オーケストラを育て、多くの演奏家を世に送り出した。 こう書くと、良心的な坊ちゃんのようだが、その教え方は厳しく、生徒に罵詈雑言を浴びせかけるのがしばしば。 常軌を逸している。 その門下からは、私でも名前を知っているような有名な人が輩出しているのだが、その人たちは、罵倒されることに耐えられた一部の人なのではないか。おそらく、その人たちの影には、途中で去っていった数多くの音楽家の卵がいたのではないだろうか。 著者は、文献だけに頼ることなく、可能な限り、関係者と直接会って取材している。 ヨーロッパの言葉にも堪能らしい。 文中に登場する証言者だけでも膨大な数だろう。 その中には音楽家も多い。 しかし、斉藤秀雄を尊敬していても、彼と同じように教えようとしている人はいないようだ。 教えを受けていたときのことが心の傷になっていて、それを乗り越えられないようなのだ。 これでは、メソッドを確立した意味がない。 著者の丁寧な取材には感心したが、最初はその文章の引っかかりを感じてならなかった。 どこか、微妙な点で気になるのだが、それを指摘できないのがもどかしい。 文中、何度か「憧憬」という語が出てきて「どうけい」とルビが振ってあるが、「しょうけい」の方がよい。 「多磨霊園」(P462)は「多摩霊園」の誤植かと思ったら「多磨霊園」が正しいのだった。 知らなかった言葉。 「クラス・コンシャス」(p405) 階級意識。階級志向。楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へどうぞ。

2006.11.08

コメント(0)

-

「鶴八鶴次郎」 【川口松太郎】

「大衆文学大系19」(講談社。1982年)所収。 芸道の小説の最高峰ではないだろうか。 完成された短編小説である。以前、ほかの本に収録されていたのを読んだことがあり、おおよそは覚えているのだが、それでも引き込まれる。 小説の背景となっているのが、江戸が遠くなりつつある時期、というのが話を際立たせているのだろう。 現在は、新・ちくま文学の森(1)で読むことができるようだ。 映画にもなっているがDVDは出ていないらしい。楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へどうぞ。

2006.11.01

コメント(2)

-

「失踪日記」 【吾妻ひでお】

実際に二度の失踪事件を起こした吾妻ひでおが、失踪していたときのことをマンガにしたもの。 一度目は山へ、二度目は街へ。まさに、すべてが本物の迫力。 ホームレスはこうやってくらしているのか、と感心もするし、あきれもする。 おそらく、吾妻ひでおの行動の根底にあるのはうつ病だろう。 うつに耐えられなくなって失踪し、アルコールに依存するようになったものと思われる。 その結果、アルコール依存症になって入院。 その顛末が、巻末の「アル中病棟」。 もともとは大酒飲みの体質ではなかったらしいが、飲み続けた結果、耐性ができて、大量飲酒への道を進んでしまったようだ。 アルコール依存症になるとここまで飲むのか、とも思うのだが、ここまで飲まないと依存症として入院するまでにはならないのか、と妙に安心もする。 吾妻ひでおといえば、不条理日記だが、絶版のようだ。 大学生の頃、「奇想天外」読者だったので、印象が強く残っている。 さてこの本だが、以前から木にはなっていたが、読む機会がなかった。 ところが、息子に部屋にあるのを発見。古本屋で買ったのだそうだ。 息子に借りて読んだ。 まさか、吾妻ひでおの本を息子に借りる日が来ようとは!楽天ブログランキング←クリックしてください

2006.09.23

コメント(0)

-

「女の四季」 【平岩弓枝】

角川文庫。1988.1.25 平岩弓枝というと「御宿かわせみ」しか知らないので、てっきり時代小説かと思ったら、現代小説集だった。 「美女誕生」「その顔を探せ」「ハッピイ・エンド」は連作で、美容整形外科の病院の経営者の姪が主人公。 お金に苦労することのない立場の人たちの話で、浮世離れしていて、1960年代の東宝映画のようだ。 とにかく昔の話だ、ということはわかるが、書かれた当時の人には何でもないことでも、現在から見ると興味深いことがいろいろある。 例えば、「正面の棚にイロハ順でカルテが」(p87)などというところ。 「その顔を探せ」は、ミステリ仕立てではあるのだが、偶然に頼りすぎている嫌いがある。作者もそう思ったらしく、「偶然だらけの事件だったね」(p101)と、登場人物に言わせている。 解説によると、主に1959年に書かれたものだそうだ。 こういう時代だったのか。 「オレンジ色の口紅」「美しき殺意」も、犯罪がらみだが、謎解きに主眼があるのではなく、犯行に至るまでの心理を描くことに重点を置いている。 ほかに、「秋の日」「異母姉妹」「嫁して十年」「痩梅記」と、書名通り、女性を主人公にしたものばかり。 文章は平易。 解説を読むまで忘れていたが、脚本家でもあり、「肝っ玉母さん」を書いた人だった。 道理でドラマのような話が多いわけだ。楽天ブログランキング←クリックしてください

2006.07.28

コメント(0)

-

「断筆宣言への軌跡」 【筒井康隆】

断筆宣言への軌跡光文社。1993.10.25 1970年から1933年の断筆宣言にいたる過程。 教科書に「無人警察」にかんして日本てんかん協会から抗議されたことがきっかけに断筆宣言をしたのだが、それにいたるまでに言葉狩りや異端の排除、文芸協会にまつわる騒動などがあったのだ。 永山則夫が文芸協会への入会を希望したこと、協会がそれを拒否したことなど、1990年のことなのに全く覚えていない。「無人警察」騒動は覚えているのだが。 著者の言うことは、考えてみればもっともなことで、ほとんど言いがかりとしか思えないような抗議に振り回されるのはもういやだ、という気になるだろう。 これは送り手の問題だけでなく、受け手の問題なのだ。 そのことにもふれており、「しかも虚構の自立」ということを、今ほど子供に理解させておかねばならぬ時代はない。」「虚構と現実をより接近させようとするメディアや作品の影響をもろに受けた大人や子供は、今でもたくさんいる。いれはいたで面白いのだが、迷惑がかかります。」(p77)と述べている。 虚構を虚構として、現実とは異なるものとして受け入れることのできない人が多いのには困る。例えば、ドラマの刑事物を見て、刑事の生活はドラマと同じなのだろうと思うことの愚が理解できないのだ。 もちろん、送り手にも筆鋒を向ける。 「自分の中にひそむ悪への想像力」(p102)の欠如については、繰り返し怒っている。 「まかりまちがえば自分だっていつ人殺しをするかわからないという想像力すらない人間が小説など書くべきではない」(p108)と言い切っている。 ほとんどが怒りに突き動かされての執筆なので、感情的になっているようにも見えるが、そう見せているのだろう。 喫煙者として、反喫煙運動に怒っているのだが、「喫煙者はだいたいにおいておとなしく、禁煙と書かれたところでは煙草を喫わない。」(p95)などと書いているのだが、実際には禁煙と書かれていても平然と喫煙する人が大勢いることを知っているはずで、あえてこう書いて挑発しているのだろう。 小説を音読して録音するボランティアについて触れたところで「そのテープを難聴者に貸し出したい」(p152)と言ってくるとあるが、「視覚障害者」ではなかろうか。難聴者でも字は読めるはず。この文では、最後にまた「難聴者にわるいことをしたような気がして」とある。雑誌掲載後指摘を受けたのだろうが、直さずそのままにしたのかもしれない。 なお、自分のしていることにのめり込んで社会的常識を失ってしまうことによる迷惑はよくわかる。楽天ブログランキング←クリックしてください

2006.07.20

コメント(0)

-

「ことばのおもしろ博学」 【雑学研究会】

コスモ出版1992.4.10 「雑学研究会」とはなっている以上、複数の執筆者がいるようにも思えるのだが、個人の筆になるもののようにも思える。 以前、「元音」という語をとりあげたが、その後読み進めたら、「和尚にもいろいろある」(p99)という項目で音読みを説明していた。 そこには、「呉音、漢音、唐音」しかない。 結局「元音」がなんだったのかわからない。 「虹」という字について、「この字の成り立ちは虫にかかわっているのである」と述べて、「古代中国人は、虹を、雌雄二匹の虫(蛇)が空中で相連なっている姿ととらえて、この字を当てたのだ。」(p99)というのは説明不足。 そもそも「虫」はヘビのことであり、ムシを表すのは「蟲」だったのである。 「馬の耳に念仏」に、「手ごたえがない」「有用なものでも持ち主によって役に立たぬ」のほかに「専門家に道を説くのは無益なことだ」というニュアンスがある(p124)というのはいかがなものか。「釈迦に説法」とはまったく共通点がないように思える。 コーヒーについて述べた日本でもっとも古い記録は、太田南畝のものかと思っていたら、寛政七年の「長崎見聞録」だそうだ。 「花婿さん、花嫁さん」を「伊吹一氏ご推奨」(p175)としているが、その「伊吹一氏」がいかなる人物で、いつ、どこで推奨しているのか説明がないのが残念。 「恍惚の造語は、『日本外史』の中の」(p230)と、日本生まれの造語としているが、漢和辞典を引いたら、杜甫の用例があった。 「孔方兄《こうほうひん》」(p248)という語が出てくる。 検索したら、「こうほうひん」と読ませる例があった。 広辞苑」によれば、「ひん」と読むのは唐音だという。現代漢語では「xiong」だ。何によって「兄」を「ひん」と読むのか。「楽天ブログランキング←クリックしてください

2006.07.15

コメント(0)

-

「脳死」 【立花隆】

中央公論文庫。1988.11.10 1985年から翌年にかけて、つまりちょうど二十年前にかかれたもの。 脳死を人の死と認定し、臓器移植を可能にしようという動きの中で、「脳死とは何か」という疑問から始まって、「脳死のどこが問題なのか」「厚生省判定基準に疑義あり」「脳幹死説批判」「脳死の脳は本当に死んでいるのか」「何が許され、何がゆるされないのか」と論が進む。 著者は、脳死者からの臓器移植に反対しているのではない。 どの状態を以て「脳死」と判断するのか、という点について論じているのである。 脳死とは何かということを明らかにするためには、脳とはどのようなものなのかを知らなくてはならない。心停止を死とするならば、心臓はどのようにして動いているのか、どうなったら動かなくなるのかを知らなくてはならない。 根本的なところから考えているので、解説が多く、大部のものとなっている。 医学界でも統一見解があるわけではなく、専門分野によって注目する部分が異なっていることがよくわかる。 そもそも「死」とは何か、ということがはっきりしなければ「脳死」とは何かということを論じることはできないはずだが、ほとんど宗教のような世界で、その人がそれを「死」と信じるかどうかということしか、判断基準がないように思われる。 読めば読むほど、何が「死」なのか、解らなくなってくる。 「結局、死というのは、あらゆる意味においてプロセスなのである。工場の電源スイッチを切ると、工場のすべての機械が一斉にストップするような形で死が訪れるわけではないのだ。」(p118)ということで、いつが死の瞬間なのか判然としないのだ。 脳死についての懇談会で、「脳死は戸籍上も死んでいると考えられるのでしょうか。すると脳死の母から子供が生まれたらどうするのでしょうか」(p98)という疑問が出されているが、それに対する答えはなかったようだ。 何となく、医者が言うからそうなんだろうと思ってしまうことが多いが、医者だって伍参は避けられない。 ある東大内科の教授が定年退官するにあたって、「自分の在職中の誤診率は一四%だったと述べたという話がある。それを聞いて一般の人はそんなに高かったのかと驚いたが、医者仲間は、そんなに低かったのかと驚いた」(p202)というエピソードが紹介されている。 しかし、誤診で脳死と判断されてはたまらない。 また、臨床医にとっては、「なぜそうなるのか」ということはさほど重要ではないらしい。 実は麻酔はなぜきくのか、ということもよくわかっていないらしい。 ある臨床医は、「なぜ麻酔がかかるのかというような問題が解明されても臨床的には何の役にも立たない。だから、そういうことはあまり研究されないんですね。この薬はなぜきくのかよりも、どれだけきくかのほうが大事なんです。」(p237)と語っている。 理屈よりも実用であり、それによって現実に治療が行われ、効果があるのだから、こういう立場が誤っているとわけではない。 脳波だってわかっていない。「脳波がそもそもいかにして発生するかもわかっていない」(p298)ということだ。なお、「精神分裂病、うつ病といった精神病では、脳波になんの異常もみとめることができない」(p298)のだそうだ。 医学の世界というのは、じつはなぜそうなるのかわからないまま研究が進んでいる分野が多いということを知った。 人体の不思議さ、生命の神秘にふれることのできる本だ。知らなかった言葉「メルクマール」 目印、指標という意味のドイツ語。「dignity」 英語。威厳、品位。「ネオモート」 「生と死の間に脳は死んだが身体は生きつづけるネオモートの状態が」(p502)という文がある。手元の辞書に載っていなかった。「マター」 「脳死者からの臓器移植の問題は、本質的に民法マターではなくて、刑法マターである」(p518)とあるのだが、これまた手元の辞書に載っていなかった。英語の「matter」だろうとは思うが、確信は持てない。楽天ブログランキング←クリックしてください

2006.07.07

コメント(0)

-

「そうだったのか! アメリカ」 【池上彰】

2005.10.25 発行・ホーム社発行 発売・集英社 世の人のあこがれと反発の対象、アメリカとはどういう国なのか、その成り立ちから歴史、現状を項目別に解説。 まさに「そうだったのか!」の連続。 経済問題なども、非常にわかりやすい。 「人に説明する」というのはこういうことなのか、と感心しながら読んだ。 一つの国でありながら、江戸時代の日本のように、独立国の集合体でもあるのだ。 連邦よりも州が優先するのである。 なお、「合衆」という訳語に関しては、「もとは中国語で「共和制」のことです」(p34)と説明し、「合州国」と訳すのは誤解によるものだと説明している。 「中国語」というよりは「中国の古典にみられる語」とでも説明した方が適切。「合衆」という語が、現代中国語でも使われているわけではない。第1章 アメリカは宗教国家だ第2章 アメリカは連合国家だ第3章 アメリカは「帝国主義」国家だ第4章 アメリカは「銃を持つ自由の国」だ第5章 裁判から見えるアメリカ第6章 アメリカは「移民の国」だ第7章 アメリカは差別と戦ってきた第8章 アメリカは世界経済を支配してきた第9章 アメリカはメディアの大国だ このうち、第7章の「差別と戦ってきた」というのは、実質的には、「アメリカは公然と差別を続けている」という内容でもある。 特に項目をもうけてはいないが、治安の悪さはひどいようだ。 「二〇〇一年の生まれた子どものうち、白人の男の子が刑務所に行く確率は一七人に一人ですが、黒人の男の子となると、三人に一人という高い確率になるといわれています」(p169)という。十七人に一人が刑務所に入る世界がほかにもあるのだろうか。 P171で「彼我」に「かが」とルビを付けている。 私も長い間「かが」だと思いこんでいたので親近感を覚えたが、正しくは「ひが」。楽天ブログランキング←クリックしてください

2006.06.08

コメント(0)

-

「金星《きんぼし》」 【もりたなるお】

1990.12.10。文春文庫 「相撲小説集」と副題がついている。 その通り、相撲にまつわる短編集。しかし、相撲だけが書いてあるのではない。「金星」 表題作。 ある相撲部屋の相続にまつわる騒動を、関わった人物の口からそれぞれに語らせる。 手法としては目新しいものではないが、描かれている内容が良くできていて、最後には「なるほどそうだったのか」と納得させられる。 まあ、何もかもうまくいきすぎるのが欠点と言えば欠点だが、これは小説なのだ。「しにたい」 「死にたい」ではない、「死に体」である。 アルコール依存症になってしまった若い力士が、自分の取り口を見いだす話。 明るくもなく暗くもない。人生の意味に重きを置きすぎた嫌いがある。「摺《す》り足《あし》」 スポーツ新聞社を退職して、相撲界から相手にされなくなった男が、廃業を考える力士に、自分の理想とする「摺り足」を伝授して……と、設定そのものはありきたりのように思えるのだが、読ませる力がある。「相撲の花道」 ああ、これはプロレスファンの心理なのだ、と思いながら読んだ。 自分の人生、性格を投影しやすいレスラーに勝手に感情移入し、その活躍に一喜一憂する。 相撲の場合は勝ち負けが大事だが、プロレスの場合は、そのレスラーのキャラクターを生かすことができるかどうか、という問題がある。 実は相撲の世界もそうなのだ、ということが読み取れる。「相撲梅《うめ》ガ香《か》部屋」 ダメ親方の話。 それよりも、ちょっとだけ出てくる「出羽ヶ嶽」という年寄りに意識が行く。 これは、「楡家の人々」にも出てくる力士だ。映像も見たことがある。 この小説では、「斎藤茂吉」とはっきり、関係者の名が出てくる。「十両十三枚目」 これは純然たる相撲小説である。 相撲の世界でしか起こりえないことが書いてある。 廃業したいのに廃業できない男。 弱小相撲部屋の悲哀。 星のやりとり。 そういうことが描かれている。「相撲の骨」 「出羽ヶ嶽」の話である。 ほどんどがフィクションなのであろう。 斎藤茂吉は「内藤誉吉」という名になっている。 結婚して小岩に小さな店を持つあたりは「相撲梅ガ香部屋」と同じで、おそらく、実際にそうだったのだろう。 これは、茂吉をモデルとする、相撲界の外側にいる人たちの心理を描くことが中心になっている。 これは不思議な小説集である。 相撲を知らない私が読んでも面白い。 人間の生活に普遍的な真実が描かれているからと考えてもいい。楽天ブログランキング←クリックしてください

2006.05.24

コメント(0)

-

「漫画少年史」 【寺田ヒロオ】

湘南出版社。1981.4.2 今日のマンガの源流の一つ。「トキワ荘」ものを読めば必ず登場する「漫画少年」。 第一章「代表作品復刻集」 第二章「思い出の文集」 第三章「全巻作品目録集」 井上一雄「バット君」、原一司「カンカラ兵衛」、島田啓三「だんご仙人」など、名前も知らなかったマンガを読むことができた。 おそらく、当時としては普通のマンガだったのだろうが、感覚が古い。紙芝居のようだ。 その中で、「ジャングル大帝」は異彩を放つ。 特に、最終回の、ヒゲ親父が筏で川を下ってくるところ。二ページにわたってセリフがない。 映画の感覚である。 手塚治虫の力で「漫画少年」が売れたということはあったのだろうが、手塚マンガの出現によって、それまでのマンガが読者の好みに合わないものになり、「漫画少年」自体が時流から取り残されることにもなったのだろう。 寺田ヒロオもまた、新しい感覚のマンガが登場してきて、「古いマンガ」になってしまい、商業主義に走る時勢に嫌気がさして筆を折ったのだろう。 寺田ヒロオの、「漫画少年」への執着心が生んだ本である。 できれば、「漫画少年」全巻を復刻したかったのではないだろうか。楽天ブログランキング←クリックしてください

2006.05.21

コメント(0)

-

「三瓶明雄の知恵 DASH村からワシが伝えたかったこと」 【三瓶明雄・太田空真】

日本テレビ。2004.9.1 惜しい。もったいない。 作り方によってはもっと売れるのに。 そう思わずにはいられない本だ。 この本を手にする人はどういう人かといえば、「鉄腕DASH」を見ている人だ。 明雄さんってどんな人だろう、DASH村ってどうなっているのだろう、という興味で手に取るのだ。 本の構成は「初めての田舎暮らし」「畑の知恵」の次に「明雄さんとDASH村の出会い」「明雄さんの人生」となっている。 DASH村との関わりを冒頭に持ってきて、番組人気を利用すればいいのに。読む方としても、DASH村のことや、明雄さん自身のことをもっと知りたかった。 内容は、ほかに「色の知恵」「暮らしの知恵」で、田舎暮らしのマニュアル、昔の生活の紹介になってしまっている。これでは、明雄さんの知識の紹介でしかないし、田舎暮らし入門になってしまっている。 また、「DASH村からワシが伝えたかったこと」という副題も、明雄さんが積極的に語ったかのような印象を受ける。そういう人ではないだろう。 「DASH村の明雄さん」にすればよかったのに。明雄さんの一代記に徹すれば、それはそれでいい本になったはず。 と、不満はいろいろあるのだが、いろいろ興味深く、また、私が子どもの頃のことを思い出しながら読んだ。 太田空真という人は、名前からすると、出家でもしているのだろうか。 「明雄さんの農業に対する姿勢は、この四季語源や仏の教義と一致しています。」(p25)という文章にも同じことを感じる。 明雄さんへの聞き書きという体裁で、ほとんどは、質問と、それに対する明雄さんの答えになっている。 言葉は共通語に直してある。 一カ所、引っかかったのは、「辻の棒」という語。 縄をなうのに、水につけたワラを「辻の棒」で叩くというのだ。(p175) これは「槌の棒」ではないだろうか。 「つち」が「つぢ」になるのは、福島県では当たり前のことだ。口頭で「つぢのぼう」と言ったのを、「辻の棒」と聴いたのではないかと思う。楽天ブログランキング←クリックしてください

2006.02.08

コメント(0)

-

「ことばの履歴」 【山田俊雄】

岩波新書。1991.9.20 俳句雑誌「木語」に連載したものを「ことばの保守主義」「用語百態」「語形感覚」「作家の語彙」「辞書の周辺」に分類して収録。 国語学者として、日常生活の中で目にしたことばについて、その来歴、変化の様などを語る。軽い読み物風にしようとしているのだろうが、文章はやや屈折している。しかし、読みにくいわけではない。 内容はわかりやすく、解説するのがうまい人らしい。 とにかく知らなかったことばかり。 『蘭学事始』のふりがなを取り上げ、「入津」に「にゅうしん」とつけていることに疑問を呈する。なんと、明治の初め頃までは、辞書類をひくと「にふつ」という読みを載せているのだそうだ。「にゅうつ」が普通だったらしい。(p38) これではうっかり、親切でふりがなをほどこすわけにはいかない。 「花咲じじい」を「はなさかじじい」と読んで何も疑問を感じずにいたが、近世までは「はなさかせじじい」か「はなさきじじい」だった。(p138) 言われてみれば、「はなさかじじい」では文法的におかしい。未然形が名詞にかかってしまっている。それなのに、現在では何の疑問もなく「はなさかじじい」と言っている。不思議なことだ。 明治の初めのものに「言語」を「げんぎよ」と読ませているものがある。 著者もそう習ったことがあるという。 調べたら「語」の漢音は「ぎょ」で、「ご」は呉音だった。 修辞が変化することについて、「擬人法をささえる思想の変化によるものであろう。」(p197)というところで、ただその外形だけを見る、ということをしないのに感心した。人間の生活が反映されているのである。 常に感覚をとぎすましているような印象を受ける。 しかし、「いささかの心くばりが要《い》らぬでもあるまいと、私はひとり憮然としていた」(p72)の「憮然」は「暗然」の意だろうか。 知らなかった言葉もたくさん出てくる。「熟字」(漢字の熟語)、「支吾」(さからうこと)、「苟且」(一時逃れすること)、「家妹」(手元の辞書にはない。検索したら、万葉集に用例があるようだ。妻、ということらしい)楽天ブログランキング←クリックしてください

2006.02.03

コメント(0)

-

「志の輔旅まくら」 【立川志の輔】

「インフルエンザかも?」ということで、医者に行って、待ち時間に読んでしまった。 先日、ほかの病気でほかの医院に行って児童向けの本を三冊よんだばかり。診察はどちらも5分もかからないのだから、これでは何のための医者がよいかわからない。 さて、この本はというと、立川志の輔の落語の「まくら」の部分だけを集めて一冊にまとめたもの。 「旅」に関するものだけ集めてある。旅行談。 「旅まくらのまくら/キューバ、ブエナ・ビスタ/UFOの町の宇宙博物館/インドで志の輔も考えた/高知―点と線/北朝鮮のガイドさん/葬儀で落語を/ローマ、イスタンブール、駆け足の旅/雪や広島/夜空とピラミッド/落語会は中止/特別収録 志の輔・昇太、メヒコ漫才」という演目。 このうち「落語会は中止」は出かけずに終わった話。 本編に入る前のちょっとした話のはずなのにかなり長い。 国内ばかりか、キューバ、エジプト、北朝鮮と各地に足を運び、自分の目で見たことだけを語っている。 社会体制がどうの、ということは、軽く流している。 そんなことを言い出したら「やぼ」になってしまう。 読んだ方としては「へえ、そうなんだ」というところで終わる。 落語会で話したのをそのまま文字に起こしてあって、場内から笑いが起こったところには(場内笑)と書いてある。爆笑の時は(場内爆笑)。 文字で読んでも面白いのだから、実際に会場で聞いたらもっと面白いのだろう。 寄席に行ったことがないし、落語を生で聞いたこともない。 そのうち行ってみようかな、と、本の中身とは関係のないことを考えた。楽天ブログランキング←よかったらクリックしてください

2006.01.19

コメント(0)

-

「お父さんはおこりんぼ」 【河野貴子】

偕成社。1981年09月 医院の待合室にあったのを読んだ。 小学五年生の少女が主人公で、少し複雑な話。 東京が舞台だが、二十年以上も前の作品なので、子どもが一人で出かけることへの制約や、父親の態度など、「ああ、昔はこういうこともあったな」と思わせる。 親への反抗と受容を経験して、少女が、自分で意識しないで成長するという話。仲のいい友達との距離感など工夫されている。楽天ブログランキング←よかったらクリックしてください

2006.01.14

コメント(0)

-

「さよなら、てんぐ先生」 【大石真】

岩崎書店。1984年05月 近所の医者へ行ったときに、待合室にあったので読んだ。 短い、絵の多い、すぐに読める童話。 全校で児童が十二人しかいない学校の、「てんぐ先生」というあだ名の先生が主人公。 「さよなら」と呼びかけるのは児童ではない。 もう二十年以上前の作品で、今ではこういう話は理解できない子どもが多いのではないだろうか。 もちろんいまでも地方にいけば、こういう学校はあるだろう。 しかし、大人も子どもも、観念の世界には都会しか存在していないような記がしてならないのだ。楽天ブログランキング←よかったらクリックしてください

2006.01.14

コメント(0)

-

「洟をたらした神」 【吉野せい】

彌生書房。1975.4.15初版。1975.5.20第6版 名前は知っていたが初めて読んだ。 その文章とエネルギーに圧倒される。 とにかく文章がうまい。 たとえば「鉛の旅」の出だしはこうだ。「ようく似ている。太陽が両岩壁のどちらかに落ちて、深い渓谷の様相と、それとわきまえられる流水の形が昏《くろ》ずんでいるどこか記憶に残る風景が思い出される。」(p121) いきなり「ようく似ている」と始められては、こちらも「何だ何だ」と引き込まれずにいられない。 この「鉛の旅」は入営した息子を会津の兵営に訪ねていったときのもの。 個人的なことだが、私の伯父も入営していたことがあったと、伯父の死後、父から聞いた。 学歴といえば高等小学校卒業というだけ。学歴など関係ないのだ。自分で自分の感性を磨いた結果なのだ。 「大草原の小さな家」のローラの母親はこういう人だったのではなかろうか。 著者は阿武隈山地の東側、浜通の人。私は西側、中通りで育った。 土地の人でなければわからないのではないかという言い方もある。 「草野心平さんの書画展を見るために久しぶりで出平した。」(p41)の「出平」というのはどうだろう。 これは昭和五年のこと。いまのいわき市はいくつもの市町村が合併してできたもので、その前は「平《たいら》市」があった。その「平」に出るから「出平」なのだ。 方言などに懐かしい思いがする。 「ペッタ(メンコ)」(p32)という言葉が出てくる。私たちの町では「パッタ」と言っていた。 子供の時のことを思い出したりもした。 鶏のえさに「米糠をねったり青いものを切りまぜたり」(p11)のところで、母の実家で見たのは、米糠だったのか、と思い当たった。 七十歳を過ぎてから、おそらく日記などを元に昔のことを思い出して、その時々のことをつづったもの。 大正十一年の「春」から始まり、昭和四十九年の「私は百姓女」まで。 開墾に従事する、三野混沌という筆名を持つ詩人で小作人の夫との苦しい開拓生活での思い出が語られる。 仕事はつらく、生活は苦しい。小作料は納めなければならず、楽になるということがないまま暮らしていくのだ。 この輝かしい日々で、ローラが下宿した家のようだ。 「水石山」には「いくら働いても追いつけない生活の貧窮が、お互いの性格をひびいらせていた頃で、ひいて憎悪の烈しい無言のたたかい」(p145)という文章がある。 どうやら、食事は一緒にするが、夫は小屋で別に暮らすような状態になっていたらしい。 どうやら、著者はかなり口のたつ人らしく、夫は閉口していたのではないかと思う。 「えんま#[「えんま」に傍点]の前でぽんぽんがなれ#[「がなれ」に傍点]よ」と言われた話がある。(p163) そういう強い人だったからこそ、この本を書き残すことができたのだ。 記憶違いかと思われるところがある。 「鉛の旅」で郡山で磐越西線に乗り換えたとき、「磐梯山が見られる左寄りの窓を占めた」(p130)とある。鉄道は磐梯山の南側を通っているので、右側に見えるはず。郡山駅では左側に見えるからか、と思って読み進めると、右手に猪苗代湖が見えたという記述があった。進行方向に向かって左手になるはずだ。 後ろ向きに座っていたのでこうなった、ということだろうか。 「荏油」(p35)が読めなかった。「えのあぶら」あるいは「えゆ」と読むのだろう。エゴマの油だそうだ。楽天ブログランキング←よかったらクリックしてください

2005.12.21

コメント(0)

-

「日本語力と英語力」 【斉藤孝・斉藤兆史】

最近話題の斉藤孝と英語学者の斉藤兆史との対談。 言葉に関する教育について非常によく似た考えを持っており、意気投合という様子。 二人が述べていることにはほとんど異存はない。 会話重視という名目で、実際には役に立たない英語を教える愚を指摘しているところなど、なるほど、と思う。 いきなり英会話というのは、基礎ができていないのに、いきなり実戦にはいるようなものなのだ。 柔道で考えてみればいい。きちんと受け身がとれるようになってから試合をするはずだ。 初心者にいきなり試合をさせるのは危険だし、試合だけで柔道が身につくと考える人はいないだろう。 英語幻想、英会話幻想をたたきつぶすところから始めなくてはならないのだから道は遠い。 わたしは一時、中国語に凝ったことがある。もちろん、中国語会話も習った。その時に気づいたことがある。 中学高校と6年間英語を習っても、英会話ができない、だから、英語の学校教育は役に立っていない、というのは間違っている。 「英会話」ができないのではない。 「会話」ができないのだ。 英会話ができないという人は、日本語でも会話ができていないのだ。 話すべき内容を持たないのだから、日本語でも「会話」などできない。 とうぜん、英会話などできようはずがない。 二人の言っていることはよく理解できる。 しかし、どこか、違和感を覚えるのだ。 結論だけみればわたしの考えに非常に近い。 しかし、出発点も目的地も異なっているように思えてならない。 膝を打ったのは、二人の発言ではない。51ページに引用されている、市川力という人の言葉である。「自分にできないことを誰かに任せれば代わりに実現してくれると安易に期待してはいけない」楽天ブログランキング←よかったらクリックしてください

2005.11.04

コメント(0)

-

「荒神 AraJinn」 【中島かずき】

論創社。2005.3.25。初版。 V6の森田剛主演で舞台化された戯曲。 あとがきによると、主役が決まっていて、それに合わせて書いたらしい。どうりでピッタリだ。 短い時間の中での物語。大がかりなセットは必要とせず、場所の移動もあまりない。 話は良くできていて、筋立てのうまさに感心した。 細かい感想を書くとネタバレになってしまうのでやめておくが、物語というのはこういうものだ、という見本の一つである。 誤変換らしいのが二箇所。 「この身に変えても」(p55)。「代えても」のはずで、P68では「この身に代えて」になっている。 「無限地獄」(p60)。仏教用語では「無間地獄」。だだし、わざと「無限」にしたのかもしれない。楽天ブログランキング←よかったらクリックしてください

2005.10.22

コメント(0)

-

「古典落語 10 上方ばなし」 【上方落語協会編】

角川文庫。1975.1.10。初版。「野崎参り」「天王寺参り」「天神山」「いかけ屋」「市助酒」「鷺とり」「船弁慶」「七度狐」「地獄八景」「皿屋敷」「景清」 こちらはほとんど知らない話ばかり。聞いたことがあるのは米朝の「地獄八景」だけだ。 このシリーズは「なれつけて〔よくみがいての意〕」というように、現代人には意味がわからないような語には語釈がついている。 この本には、関西独自の言い回しにも語釈があるのだが、こんなのがある。「神子《みこ》の口をあんかけにしたようなこと〔神子の託宣をさらにたどたどしくしたような口調の意か〕」(p42)「二枚者《にまいもの》〔二人連れか〕」(p43) 語釈をつけている人にも意味がよくわからないのである。 話は笑福亭松鶴の「天王寺参り」。 印象に残った言い回し。「ひとり仲人《なこうど》」(p26) 自分のことを他人のことのように言って相手に頼むことらしい。楽天ブログランキング←よかったらクリックしてください

2005.10.20

コメント(0)

-

「古典落語 9 武家・仇討ちばなし」 【落語協会・編】

角川文庫。1974.11.30。初版。「目黒のさんま」「泣き塩」「粗忽の使者」「源平」「高田の馬場」「盃の殿様」「井戸の茶碗」「岸流島」「西行」「宿屋の仇討」「禁酒番屋」「山岡角兵衛」「首提灯」「たがや」 口演をそのまま文字にしたものなので、芸風もある程度わかる。 わたしが子供の頃にテレビで見たのを思い出す。 三遊亭円歌が「あとは新大久保しかしらないんですけどね」(p173)と言っているが、これなど当時のネタを知らなければ何のことかわからない。 読んで感心したのが林家三平。 「奥さまはいちばんよく笑ってくださいます。こうなったら奥様ふたりを中心的に行います」(p61)などと客に話しかけたりしている。 他の人はしないことだ。 子供の頃は、落語がちゃんとできないからふざけているのかと思っていたのだが、大人になって見直すと、意識して作り上げた芸風なのだということがわかる。 誰にも真似のできないことだ。 意味がわからなかった言葉。「田舎から赤紙《あかがみ》付《つ》きのこういう手紙がまいりました」(p20)の「赤紙」。火急のしらせということか。「ちょん髷《まげ》で刷毛先《はけさき》をぱらりと散らかっていてはいかんね。水をつけてこけ[#「こけ」に傍点]」(p45)。「そろえる」という意味の「こく」という語があったものか。「篩《ふるい》でよなげ[#「よなげ」に傍点]まして」(p73)。なんと、辞書を引いたら、ちゃんと「よなげる」という語があったのだ。漢字で書くと「淘る」。「投げ打ちの傷」(p79)。「なげうち」とは物を投げつけてあてること。物を投げつけられてできた傷ということ。「雑魚《ざこ》ももぞう[#「もぞう」に傍点]もひとつに寝かせおき」(p185)の「もぞう」。「有象無象」の「無象」がなまって「もぞう」になったものらしい。「糶《せり》小間物屋とでもいうのかなあ」(P200)。「糶」とは行商のことだそうだ。楽天ブログランキング←よかったらクリックしてください

2005.10.19

コメント(0)

-

「古典落語 8 怪談・人情ばなし」 【落語協会・編】

角川文庫。1974.10.30。初版「心眼」「死神」「応挙の幽霊」「鰍沢」「鹿政談」「こうふい」「紫檀楼古木」「佐野山」「ねずみ」「うまや火事」「芝浜」「文七元結」 怪談とは言っても、「累《かさね》が渕」のような恐ろしい話ではない。 幽霊は出てくるものの「応挙の幽霊」など滑稽譚である。 一方、「鰍沢」は、生きた人間ばかりが出てくるが怖い話。 なるほど、人間が一番怖いというわけだ。 「文七元結《ぶんしちもっとい》」は言わずとしれた円朝の話。 ほかのものでも読んだが、不思議な話だ。 「元結」といっても、それは最後の最後にちょっと話に出てくるだけで、「かんざし」でも「おしろい」でも「貸本」でもなんでもいいのになぜか「元結」なのだ。 元になった話があって、それでは元結に意味があったのかもしれない。 橘屋円喬「鰍沢」に「意外と」とある。(p71) 「意外に」ではない。この人は慶応年間生まれの人だそうだ。「意外と」というのは江戸なまりだろうか。 「紫檀楼古木」の「(ラオ屋の中には)ただいま、小人島のホテルみてえなものをもってくる方がありまして、いつでも上記が通るようになっている」(p116)の「小人島のホテル」がわからない。四角くて蒸気がでているということなのか。 「尻食《くら》い観音」(p253)「恩を受けておきながらあとは知らん顔をすること」 「頬返しがつかねえ」(p257)「どうしようも方法がないこと」 というわけでも今回も知らない言葉ばかり。楽天ブログランキング←よかったらクリックしてください

2005.10.13

コメント(0)

-

「古典落語 7 旅・芝居ばなし」 【落語協会・編】

角川文庫。1974.8.30初版 「一分茶番」「六段目」「きゃいのう」「芝居風呂」「猫の忠信」「七段目」「一眼国」「富士参り」「二人旅」「朝這い」「田農久」「長崎の赤飯」 芝居ばなしはほとんど忠臣蔵をネタにしている。 何段目、というだけではこちらにはどんな場面かわからないのだが、聞き手も常識として知っていることが前提になっている。 なるほど、昔の人は芝居が好きでみんな見に行っていたのだ、と思ったが、そんなはずはない。ちゃんとした歌舞伎は庶民の娯楽ではなかったろう。 この巻も解説は藤井宗哲という人だが、今回はエッセイ風。 その中に、「芝居ばなしは単なる娯楽作品というだけでなく、芝居に対する入門書、ガイドブック的な役割を、その頃の庶民に果たしていたのではなかろうか」(p266)とあったので納得した。 寄席なら、明治になってからもたくさんあったし、庶民の娯楽だった。 落語を通して芝居を知っていたのだろう。 「朝這い」に蓋物の中に入っている物は、砂糖がわきの小皿にあるから梅干しだというところがある。私が子供のころ、親の実家で、砂糖をかけた梅干しを茶請けにしていたが、昔からやっていたことなのだ。 同じく「朝這い」に「かない書いて読めない仲になろうと思って」(p204)というせりふがある。男女が深い仲になることらしいが、なぜそう言うのだろう。 この「朝這い」の冒頭で、四代目橘屋円喬(慶応元年生まれ)は、「この速記にとりまするお話は」(p178)と言っている。明治の速記を元にしたものであることがわかる。楽天ブログランキング←よかったらクリックしてください

2005.10.04

コメント(0)

-

「古典落語 6 幇間・若旦那ばなし」 【落語協会・編】

角川文庫 「湯屋番」「船徳」「宗論」「崇徳院」「干物箱」「山崎屋」「たちきり」「宮戸川」「山号寺号」「王子の幇間」「つるつる」「鰻の幇間」 若旦那と言っても、まじめすぎるのもいれば、まるっきり使い物にならないのもいる。 幇間はみな欲が張っていて間が抜けている。 人に笑われるようでなくては幇間はつとまらないわけだ。 口演をそのまま記録したものなのでまるっきり話し言葉。東京訛りはそのままになっている。 [山崎屋」(三遊亭円生)に、「おかったるい[#「おかったるい」に傍点]だろうねえ」(p112)というのが出てきた。「かったるい」に「お」をつけている。この「かったるい」は「だるい」ではなく「もの足りない」という意味だろう。 同じく[山崎屋」に「もっと大ざっぱい[#「大ざっぱい」に傍点]なご相談に乗ろうじゃあありませんか」(p117)というのもあった。これは意味がわからない。こせこせしない大きな考えということか。 「宮戸川」(三遊亭円窓)は、「この続きは、川上宗薫を読んでいただきたい。お花、半七の馴《な》れ初《そ》めでございます。」(p168)で終わる。 そういえばそういう作家がいた。昔のことがわからなくなって落ちの意味が理解できない話もおおいそうだが、こんな最近のことでもわからない人の方が多いかもしれない。今なら何というのだろう。 「王子の太鼓」(三遊亭円遊)では「洋犬《かめ》」とある。明治40年に亡くなった人だから、あたりまえに使われていた言葉を使っただけなのだろう。 「鰻《うなぎ》の幇間《たいこ》」(桂文楽)に「うなとと[#「うなとと」に傍点]とはいいね、のろ[#「のろ」に傍点]でしょ? 鰻《れき》。」(p241)の「のろ」「れき」はわからない。楽天ブログランキング←よかったらクリックしてください

2005.09.30

コメント(0)

-

「THE WINDS OF GOD ――零《ゼロ》のかなたへ――」 【今井雅之】

角川文庫。2003年4月25日初版 2005年7月15日再版 舞台とドラマで見たものの原作。 戯曲ではなく小説として書かれているが、地の文は戯曲風のところも多い。 主人公二人のうち、年長の田代誠の一人称が基本だが、三人称も混じっており、境目がなくて視点が一致していない場面もある。 万歳の練習をしているところで思い出したが、「PKO」がネタに出てくる。 ドラマにはなかったが、舞台でもそうだったのを思い出した。 「平和維持活動」の話が出てくることが、そのあとで戦争中に飛ぶことの伏線になっているのだ。平和の象徴としてPKO使っているのだ。 過去へ飛ぶのは意識だけで、肉体は当時の人。全くの他人の中に魂だけが入る。外見は現代の二人にそっくり、ということはない。 小説としては荒削りだが、力がこもっている。悪く言えば力みすぎ。 最後の場面は納得できない。 特攻隊員の墓が羽田の近くにあるとは思えない。楽天ブログランキング←よかったらクリックしてください

2005.09.29

コメント(0)

-

「古典落語 5 お店《たな》ばなし」 【落語協会・編】

古典落語 5 角川文庫 「かつぎ屋」「猿後家」「質屋蔵」「錦明竹」「味噌蔵」「悋気のこま」「あんまのこたつ」「ざこ八」「百川」「和歌三神」「火事息子」「ちきり伊勢屋」 書名通り、商家が舞台の話。 商家だろうが長屋だろうが落語は落語。いつものばかばかしい話が続く。 それにしても、よくまあ、こういう話を思いつくものだ。 まじめな話を考え出す人よりも、意味のないばかばかしい話を考え出す人の方が尊敬できる。 「ざこ八」に能転気《のうてんき》〔軽薄でむこうみずな男〕という表記があった。「ノーテンキ」というのは、わかるようなわからないような言葉なのだ。 「したみ」(p213)、「なりん坊」(p214)という語は知らなかった。 「ちきり伊勢屋」は、これで全部ではなく、長い話なのではないかと思う。おそらく、連続語り物だったのだろう。楽天ブログランキング←この記事に興味が持てたらクリックしてください

2005.09.18

コメント(0)

-

「古典落語 4 長屋ばなし(下)」 【落語協会編】

古典落語 4 長屋ばなし(下) 角川文庫 1974.3.20初版 1974.5.30再版「寿限無」「牛ほめ」「かぼちゃ屋」「まんじゅうこわい」「あくび指南」「加賀の千代」「にゅう」「野晒し」「石返し」「千早振る」「言訳座頭」「らくだ」 「野晒し」は最後の落ちまである。時代が変わって落ちの意味がわからなくなっているので、冒頭で落ちのヒントを与えてくれている。 「古典落語」とは言っても、明治以降に作られた話の方が多いのだろうし、江戸時代の話ばかりというわけではない。 興味深いのが「牛ほめ」の神田のおじさん。「りっぱな家を建てて、牛なんぞを飼って乳をしぼって商売をしてるんだ」(p23)のだという。 明治に入ってからの新しい商売・牛乳屋である。漱石の坊っちゃんも、数学の教師になるより牛乳屋になったほうが良かったかと思っていたし、伊藤左千夫は実際に牛を飼って牛乳屋だった。 「言訳座頭」には「いくらしみったれだって、肩ぐらいは凝《は》るだろうと思うんだ」(p189)という言葉が出てくる。「こる」のではない。 「肩がこる」という表現を生み出したのは夏目漱石だという。それまでは「肩がはる」と言っていたのだろう。 解説は落語と俳句。 噺家にとっては、四季の事柄を話すために、俳句をよむことは大切な勉強になるのだそうだ。楽天ブログランキング←この記事に興味が持てたらクリックしてください

2005.09.15

コメント(0)

-

「古典落語 3 長屋ばなし(上)」 【落語協会編】

角川文庫 1974.1.10初版 1974.5.20第4版 「初天神」「蟇の油」「胡椒のくやみ」「孝行糖」「三軒長屋」「今戸の狐」「長屋の花見」「時そば」「一人酒盛」「人形買い」「もぐら泥」「粗忽長屋」「火焔太鼓」 長屋が舞台とは限らず、長屋に住んでいるような庶民が主人公の話。「時そば」「火焔太鼓」には長屋は出てこない。 口演をそのまま記録したもののはずだが、「なりでもって差別《あれ》しちゃあいけません」(p113)というように、読者の便を図っている表記もある。 「解説」(藤井宗哲)は落語の精神論。 その冒頭はこうなっている。 落語の持つ精神とは、と尋ねると、何人かの識者が、かならずといっていいぐらい、 「それは、幕政下、封建制度下における、抑圧された江戸庶民の、権力へのレジスタンスの風刺化された世界である」 と、そう答えてくれる。 しかし、考えてみると、実際にそうだろうか?というところから、落語家のエピソードを紹介したりして精神論をすすめていく。 その中で紹介されている、柳家つばめの「体制でもなければ、反体制でもなく、つまる所は無体制である」という言葉が当を得ているのだろう。 ジャイアント馬場さんの「プロレスはプロレスだ」という言葉を思い出した。楽天ブログランキング←この記事に興味が持てたらクリックしてください

2005.09.14

コメント(0)

-

「古典落語 2 艶笑・廓ばなし(下)」 【落語協会編】

角川文庫 1974.5.10初版、1975.8.30第3版 「首ったけ」「近江八景」「町内の若い衆」「つきおとし」「熊の皮」「明烏」「お茶汲み」「春の夜ばなし」「故郷へ錦」「紙入れ」「目薬」「付き馬」「三枚起請」「錦の袈裟」 遊郭の話が多いが、別段エロチックな話ではない。 「目薬」など長屋ばなしでもいい。 ただ、「故郷へ錦」は趣が異なる。 母に恋する息子の話。これはテレビでは放送できないだろうなあ。 遊郭の話も、噺家の方は実際にどのようなものだったか知っていることもあるが、今では、語る方も聞く方も時代劇でしかしらないので、理解できないものになってしまっているのも多いことだろう。 柳家小三治は「錦の袈裟」の枕で、吉原がなくなって、「それ以来、若手の落語家《はなしか》の芸がぐんと落ちたという、伝説はいまだに消えておりませんが」(p244)と語っている。楽天ブログランキング←この記事に興味が持てたらクリックしてください

2005.09.10

コメント(0)

-

「古典落語 1 艶笑・廓ばなし(上)」 【落語協会編】

「古典落語(1)」角川文庫(1974.2.25初版。1974.9.30第四版) 「お見立て」「辰巳の辻占」「宿屋ぼぼ」「とんちき」「大男の女郎買い」「お直し」「なめる」「転宅」「羽織の遊び」「蛙茶番」「品川心中」「鈴ふり」「居残り佐平次」を収録。 このうち「品川心中」は前半の心中しそこなうところまで。仕返しに出かけるところはない。 口演をそのまま記録したものらしく、江戸訛りはそのままにしてあるし、つじつまが合わないところがあっても手を入れたりはしていない。 語注がついていて役に立つのだが、語注でも「どういうおもしろみがあるのかは不明である」という話がある。 語った本人に聞けば、と思っても、その本人は明治31年に亡くなっているのだから聞きようがない。おそらく、その当時は聞き手にもすぐわかったことなのだろうが、今では、噺家もわからない落ちになってしまっているのだろう。 「蛙茶番」に「役不足」という言葉が出てくる。ちゃんと「本人の実力に比べて役の方が劣る」という意味で使っている。楽天ブログランキング←この記事に興味が持てたらクリックしてください

2005.09.06

コメント(0)

-

『マウナケアの雪』 【橋本捨五郎】

福島民報社。2004年。 幕末の三春(福島県)に生まれ、長じて後アメリカに渡り、ハワイで移民の窓口をつとめた勝沼富造という人物の一代記。 小説ではあるが、ノンフィクションに近い。 江戸時代、明治時代、などと区切って歴史を考えることが多いが、人生にはそんな区切りはない。一つの人生としてずっと続いているものなのだ。 主人公は、まだ江戸時代の1963年に生まれ、1950年まで生きる。 1889年にアメリカ本土に渡り、1898年にはハワイに腰を据えているので、日清、日露、太平洋と三つの大戦を外側から見ている。 アメリカ人になりきろうとする一方で日本人であることを捨てず守り続けようという移民の立場がよく描かれている。 人種差別、民族差別の中で、歯を食いしばり、地位向上のために働き続けてきたのに、真珠湾攻撃によって、差別が強まってしまう。 民族としては日本人だと思っている人たちを日本が苦しめていたのだ。 渡米前のところは、明治の日本が描かれている。 どうもよくないことが多い。 言論弾圧、出身地による差別。 これでは、海外で一旗揚げようと思っても無理はない。 そのことと、ハワイで、サトウキビの需要が増えているのに、外から持ち込まれた伝染病のために人口が減り、労働力が不足していて、積極的に日本に移民を求めていたことが相まって、移民が盛んになっていく。 そんなことは全く知らなかった。 ハワイの都合もあったのだ。 とにかく知らないことばかりで、読んでいて勉強になる。 移民にまつわる話が多いのだが、それを通して、民族とはなんだろうということも考えさせられる。 移民の多くは、日本語を使い、日本人同士集まり、日本での生活習慣や考え方を守ろうとする。 それがアメリカ人には理解できない。 アメリカの市民権を獲得し、アメリカ人としての権利を得ようとしながら、それまで通り日本や天皇への忠誠を誓っていたのでは、アメリカ人には面従腹背にしか思えないだろう。(日本からの移民にとっては当たり前のことなのだが) 宗教で言えば、キリスト教に入信していながら、神社にも詣で、葬儀には僧侶も呼ぶ、ということで、日本では何でもないことだが、そういう点が疑心暗鬼を招き、差別や弾圧につながっていってしまう。 一世にとっては困難な生活だったことだろう。 書名にある「マウナケア」とは、ハワイの高山で、雪が降ることがあるのだそうだ。ただし、主人公がその山を訪ねる場面はない。 行きたいと思いながらついに行くことなく終わってしまう。そのことが、主人公の人生を象徴しているのである。 著者は文筆によって生計を立てている人ではない。 三春出身の経済人である。 62歳で引退した後、ペンを取り、郷土史や自分のルーツを書き始めたそうだ。 なにごともきちんと調べて書く人である。 例えば、明治になって三春中学校や三春伝習学校ができた、というと、なんだか新しい建物ができたように思ってしまうが、実態は「旧明徳堂の建物を主にして二部授業をしたり、寺院の本堂を借りたり、場合によっては個人の家で教室を開いていた。それであるから、新しく三春師範学校が出来たといっても外形に変化はなかった。」(p45)ということだ。 なるほどそうだったのか。制度としての学校と、学校の建物を混同してはならないのだ。こういうところでまさに蒙を啓かれる思いがする。 この本を書くのに、2回も現地取材に訪れている。 その熱意には頭が下がる。 書きぶりも、感情的になることなく、事実は事実として冷静に記述している。 こういうものを書こうとする、その志に打たれる本である。楽天ブログランキング←この記事に興味が持てたらクリックしてください

2005.08.24

コメント(0)

-

「短篇小説講義」 【筒井康隆】

岩波新書。1990.6.20第1刷、1990.7.12第2刷 「講義」とは言っても、「短編小説とは何か」「短編小説はいかにあるべきか」などということを述べた本ではない。 短編の作者たちは、どのような手法で作品を書いたのか、どのような創作態度で臨んだのか、という書き手に目を向けた作品鑑賞である。 取り上げているのは、ディケンズ「ジョージ・シルヴァーマンの釈明」、「ホフマン「隅の窓」、アンブロウズ・ビアス「アウル・クリーク橋の一事件」、マーク・トウェイン「頭突き羊の物語」、ゴーリキー「二十六人の男と一人の少女」、トオマス・マン「幻滅」、そしてサマセット・モームの短編小説観。最後にローソン「爆弾犬」。 このうち、ホフマン「隅の窓」は読んだことがあったはずなのだが、すっかり忘れていた。 最初に書いたように、書かれている内容よりも、どのように書いているか、という点に着目した論集なのである。 なるほど、こういう手法が使われているのか、と勉強になる。 作者が意識しているかどうかは別として、何の手法もなく書くと言うことはないのだ。 引用の訳文は、岩波文庫のものを用いているという。 ディケンズ「ジョージ・シルヴァーマンの釈明」のところで、あらすじを説明している中に、それまでも母親から「世故《せこ》いガキだ」と言われ続けてきたのだった。とある。「」がついているからには、その中は引用なのだろう。 「せこい」は「世故い」だったのか、と二種類の辞書に当たってみたが、「世故い」と表記しているものはなかった。 インターネットで検索してみると「世故い」の用例があった。しかし、「世故」の意味からずれているので、当て字ではないだろうか。

2005.06.15

コメント(0)

-

「背中あわせのハートブレイク」 【小林信彦】

新潮文庫。1991.6.25 戦後、朝鮮戦争までの平和な時期に高校生活を送る主人公。 遠縁に当たる美少女との出会いや、映画研究会の仲間との騒動。 朝鮮戦争が、暗い時代が再び来ることを思わせ、結末はベトナム戦争中。 「あとがき」によれば、これは作者の「最初の、そしておそらく最後の〈青春物語〉である」ということだ。 しかし、「イエスタディ・ワス・モア」なども青春小説ではないのだろうか。 作者は、舞台となった時期の細部を描かずにはいられない。 ヒット曲名、公開された映画、人々の風俗。 物語を書くことよりも、あの時代を再現することに情熱を注いでいるようにも見える。 このころは、久我山というのは無名の郊外の土地だったらしい。 「ずっと畑が続いててね、田舎よ」というせりふがある。(p249) 実は一時期住んでいたことがあるので懐かしかった。 「Red roses for a blue lady」という歌が出てきて、その大意を示すところにこうある。「ゆううつな彼女《レディ》のために紅いバラを包んでくれ。この町でいちばんかわいい娘《ギャル》に届けておくれ」(p237) 今では「ギャル」という語は普通に使われているが、戦後すぐに知られていたのだろうか。 私は、1979年に、沢田研二の「OH!ギャル」という歌を聴くまで知らなかった。 「ガール」の俗語だということを辞書を引いて知った記憶がある。 歌にすでに「ギャル」という語が使われているのか、作者が「ギャル」にしたのか知りたいと思って検索したら、歌詞が見つかった。 「Send them to the sweetest gal in town」となっている。 もとの歌で「ギャル」だったのだ。 それにしても、小林信彦の本が、古本でしか手に入らないのには驚く。

2005.06.13

コメント(0)

-

「ドリーム・ハウス」 【小林信彦】

新潮文庫。2006.10.1 不思議な小説である。 母親と確執のある主人公「ぼく」。中年で一人暮らしの作家。 母親は母親で一戸建てに一人暮らし。 友人であれこれ関わりを持つDD。 主人公の恋人の瀬里奈。 母親が死んで、土地が手に入り、恋人と一緒に暮らすための家を建てることになるのだが……というあらすじが重要なわけではない。 どうも、主人公以外は実在しない小説のように思えるのだ。「レシートにサインをしたが、金額を確かめなかった。」(p29)「グラスの底に薄茶色の液体が残っているのは、氷が溶けたからだ。」(p40)という文章にそれを感じる。 この作者には珍しく濡れ場がある。 これも、読者サービスなどではなく、作者のやけくそ、あるいは怒りのなせるわざのように感じられてならない。 あとがきにあたる「〈東京三部作〉のこと」を読むとさらにその感が強くなる。 「オレの小説が理解できないのか」という気持ちがあるようだ。 これ一冊では理解できないものなのかもしれない。 三部作を読んでみるしかないようだ。 といっても、小林信彦の作品でさえ、多くが絶版なのである。 めぐりあえるのはいつのことか。

2005.06.09

コメント(0)

-

「ぼくはマンガ家 手塚治虫自伝・1」 【手塚治虫】

大和書房。1979.3.31第1刷・1979.4.15第2刷(現在は角川文庫から) あまりにも今更だが、読んでみた。 子供の頃の思い出話から、マンガ家としてのでニュー、医学生との二足のわらじ、マンガに道を絞ってからアニメにのめり込むまでを描いている。 ほかの本で読んだエピソードがほとんどだろうと思っていたのだが、宋でもなかったので新鮮だった。 意外だったのは、占いを信じる、というところ。そして、かんしゃくもちであるところ。 身近な人は大変だったろう。 アメリカと日本のかつてのアニメ観の違い。 「アストロ・ボーイ」が放送されている頃アメリカに行ったら、「残酷だ」と批判されたという。それなら「ポパイ」は、と反論すると、「三流漫画だと相手にしていない」と言われた。(p14) 自分のことばかりでなく、ほかのマンガ家のことについてもいろいろと書いている。 戦後マンガ史でもあるのだ。 正直に、ほかのマンガ家の活躍が気になったこと、自分がマンネリに陥ってしまって苦悩したことなども書いてある。 特に福井英一のことは強く意識していたということで多くの紙筆を費やしているが、その死はすさまじい。 描いて描いて描きまくるというより、出版社の都合で描かされつづけ、ついに過労死してしまうのだ。 著者自身も苦しめられたせいか、出版社や編集者には冷たい描写が見られる。 もっとも、締め切りを守れなかったりして、著者も随分迷惑をかけているようだ。 白土三平の存在。 最初はその残酷性に耐えられなかったが、「世評に負けて」読んでいるうちに平気になったという。(p16) 白土三平については、ほかでも触れていて、つげ義春の作り出した団子っ鼻の志村喬もどきのキャラクターを白土三平のマンガにも時々出していた(p164)というのだが、誰だろう? 団子っ鼻というと四貫目だが。 終わりの方には「白土三平の登場」という章があり、その経歴、人柄、劇画界の大立て者となるまでを紹介している。 軽く『現在も「赤目プロ」において黙々と大作に取っ組んでいるのである』(p178)書いているが、実は、マンガ界において最初にプロダクション制を取り入れたのは白土三平だと、何かで読んだ記憶がある。 手塚治虫ももっと早いうちからプロダクション制にしていれば、少しは苦労をせずに済んだのではないだろうか。 「かっこいい」という語。 米兵がやってきたとき、「すこぶるかっこよく#[「かっこよく」に傍点](この時代には、こんなことばはなかった……」(p43)とある。 ほかの何かでも読んだことがあるが、「かっこいい」というのは新しい言葉らしい。 この本、「1」となっているが、「2」はあるのだろうか? 楽天ブログランキング←よかったらクリックしてください

2005.06.03

コメント(0)

-

「マンガの描《か》き方」 【手塚治虫】

光文社カッパブックス。1977.5.30初版。19787.1第15版 その名の通りの本。 絵の描き方、話の作り方など具体的な方法を説明しているのだが、最初にその理論があって漫画が描けるようになったのではなく、なぜ自分は漫画が描けるのか、どのようにして描いているのかということから帰納していって書いたものだろう。 これを読めば描けるというものではない。 題名は「マンガ」だが、本文は「漫画」で通している。 今なら「マンガ」と書くだろう。 時代を感じさせる言葉がほかにもあった。 「漫画を始める人はたいてい学生か勤労者で」(p189)の「勤労者」など今では聞かない言葉だ。 「会社員」や「仕事をしている人」と言うだろう。 また、関西の言い方なのか著者独自の言い方なのかわからないが、「残酷みが消える」(p231)の「残酷み」は見慣れぬ表現だった。 私なら「残酷さ」というところだ。 「あとがき」はQ&Aになっていて、手塚治虫が質問に答える形。 最後に、「漫画というものの本質を、ズバリひと言でいうと、なんでしょう。」という質問に対して、「風刺ですよ。」と答えている。 表紙裏にはサトウサンペイ、裏表紙裏には落合恵子の推薦文のようなものがあり、裏表紙の著者紹介は伴俊作。肩書きは「お茶の水小学校教諭 私立探偵」となっている。 印象に残ったところ。・「漫画を描くということは、ものを描きうつす作業ではなく、自分の頭の中にうかんだイメージを描くのだ」(p24)・「こんな項など、とばしてお読みになることをおすすめする。何よりもたいせつなのは、まず描いて見ることなのだから。」(p67)・「音ひとつしない場面に「シーン」と書くのは、じつはなにをかくそうぼくが始めたものだ。」(p112)現在は講談社から刊行されている。

2005.05.30

コメント(0)

-

「夢分析」 【新宮一成】

「夢分析」(著者:新宮一成|出版社:新書|発行年月:2000年 01月) 夢分析ができるようになるための入門書かと思ったらさにあらず。 夢とは何なのか、なぜ夢を見るのか、夢は何を表しているのか、ということを解説する本。 冒頭は、誰でも見ると思われる「空飛ぶ夢」。 なんと、空を飛ぶというのは言語の習得に結びついているのだそうだ。 先祖が水の中に住んでいた時の記憶ではないらしい。 夢を見る理由も、睡眠を続けるためだという。『夢は、刺激を受けず、文字どおり「寝て暮らしたい」という我々の欲求に奉仕しているわけである』(p59)というのには驚いた。 多くの夢の実例を取り上げ、それがどういうことを表しているのを解説しているところがもっとも興味深い。正直なところ、それ以外は理解できない。 夢の解釈も、夢の構造、繰り返しに注目して行われることが多く、そのことの意味を探っている。ナニナニはコレコレを表す、という表層的な解釈は少ない。 もちろんないわけではなく、なぜか「四」という数は「結婚」を結びついているのだそうだ。 夢分析というのは、簡単なことではないということはよくわかった。 著者はフロイトの『夢判断』が決して過去の遺物ではないことを力説している。おそらく、同じ夢でも、分析者によって異なる結果がもたらされることもあるのだろう。 『我々の用いる「あの世」という概念が、夢の中から郭盛の世界を予期することによって、作り出されたものではないか』(p233)というところなど、言われてみるとそうなのかもしれない。 夢の奥深さを感じることはできた。

2005.05.13

コメント(0)

-

「上司は思いつきでものを言う」 【橋本治】

(著者:橋本治|集英社新書|発行年月:2004年 04月) 思いつきでものを言う上司への対処法かと思ったら、そういう面もあるのだが、なぜ上司は思いつきでものを言うのか、という分析がはじめにある。 それが非常に説得力がある。 第一章は、なぜ思いつきでものを言うのか、第二章は、会社とは何か、第三章は日本的な組織の特徴、第四章は民主主義と能力主義、そしてこれからどうしていった方がいいのか。 上司論ではなく、組織論、社会論である。 「民主主義とは、能力主義である」と言い切ってしまう。その通りのはずなのだが、なぜか結果平等主義がまかり通っている世の中なのだ。 相変わらず橋本治の頭の良さが感じられる本なのだが、妙な昂揚状態で書いたのではないかと思えるような、話の飛躍がところどころにあり、それを自分でも認めている。 上司がなぜ思いつきでものを言うのか説明するために、「古墳に埋められるための埴輪の製造販売を業務とする会社」を例とするあたり、さすがだ。面白いしわかりやすい。 これは、上司をバカにするための本ではない。誰でも「思いつきでものを言う上司」になる可能性は持っているのだし、実際、なってしまうのだ。

2005.04.26

コメント(0)

-

「小さな国のつづきの話」 【佐藤さとる】

この本が出ていることはずっと前から知っていた。 でも、これが最後だということで、読まずにいようと思っていた。 それなのに、先日、この本が目の中に飛び込んできた。 「ああ、もう読むしかないか」 そう思って購入し、読み始めた。 わたしが「だれも知らない小さな国」に出会ったのは小学生の時。 山ばかりの所に住んでいた私は、「近くの山にコロボックルが住んでいたらなあ」と夢想していた。 これは、私だけではないだろう。 最初は図書館の本を読んだ。 講談社文庫に入ってからは「ふしぎな目をした男の子」まで文庫で買った。 「ファンタジー童話傑作選」も買った。 そして、ついにこの本を読む日が来てしまった。 途中から作者も顔を出し、これは過去の話であり、これが最後だ、ということが語られる。 物語の内容については触れずにおく。 読み終わって、ある符合に驚いた。 この本には「せいたかさん」は出てこない。 その娘(大学生)と息子(小学生)は出てくる。 私が初めて「誰も知らない小さな国」を読んだとき、私は子どもで、「せいたかさん」は大人だった。 今、私の長女は大学生、長男は高校生、次男は小学生。 何と私自身がこの本の中の(といっても登場しないのだが)「せいたかさん」と同じ年代になっているのだ。 なるほど、「せいたかさん」に追いついた今こそ読むにふさわしいということなのだろう。 信じてくれる人は少ないだろうが、私は小学生の時に、視界のすみで素早く動く黒い小さな影を見たことがある。 何かの行事で講堂にいたときのことだ。 床の上を小さな黒い影が素早く移動し、同級生の女の子の足もとに消えたことがあった。 それを見たのは私だけではない。その女の子も、自分の方に何か来た、と言っていた。 ネズミのような大きいものではなかった。 ゴキブリのような平面的なものでもなかった。 「誰も知らない小さな国」を読んでいた私には、30年以上たった今でも忘れられない出来事となったのである。

2005.03.21

コメント(0)

-

「トキワ荘青春日記」 【藤子不二雄】

1981年。光文社。 著者名は「藤子不二雄」だが、ほとんどが安孫子素雄(藤子不二雄A)の日記。 藤本の文章は、少し注釈をつけたりしているだけ。 内容は、1954年の上京から、1961年に連載十本を抱えるようになるまで。 生活ぶり、仲間との交流、いわゆる「トキワ荘グループ」のマンガ家のエピソード。 上京の翌年には、正月に休みすぎて各誌に穴をあけ、翌年までほとんど干される。 1956年になると石森章太郎が入居し、藤子不二雄も少しは仕事も増え、その翌年には寺田ヒロオが結婚してほかに居を構え、というぐあいで、みんなが一時期にいた訳ではない。 何となく寺田ヒロオは漫画家をやめてトキワ荘を出たのかと思っていたが、そうではなかった。 最後までいたのは石森章太郎だそうだ。 トキワ荘のことは、昔から興味があって、関わりのあったマンガ家がそれぞれの視点から描いた「トキワ荘物語」も読んだし、「まんが道」も読んだ。 NHKが「わが青春のトキワ荘」というドキュメンタリーを放送したのも見た。 映画「トキワ荘の青春」はテレビで見た。 この本には、寺田ヒロオ、永田竹丸、森安なおや、鈴木伸一、石森章太郎、つのだじろう、赤塚不二夫との鼎談もある。 森安なおやも簡単に筆を折った訳ではなかったようだ。 今まで読んだものの中では、この本がもっとも雰囲気を伝えている。 石森章太郎のお姉さんが映っている写真もある。 本当に、石森章太郎の描く若い女性そのままである。 私が東京に出てきた頃は、まだトキワ荘はあったのだ。一度くらい見に行けば良かったなあ。 なお、つのだじろうとの鼎談の中で、つのだに、「あの当時は、本当にそっくりな絵を描いていたでしょう」と、合作時代のことをいわれ、安孫子は、「ある程度ね。もうだいぶ違ってきたけどね」と答えている。 この当時は、まだ、別々に仕事をしていることを公表していなかったのだが、隠していた訳ではない。 私も、この頃には、合作をしている訳ではないことは知っていた。 昔の日記の最後のページに、安孫子はこう書いている。「いかに仕事として熟練していても、惰性で机に向かっては漫画は描けません。常に意欲をもち、気持ちを高揚させ、精神を集中して机に向かわなければだめなのです。」

2005.03.17

コメント(8)

-

「春香伝」 【許南麒・訳】

春香伝(訳者:許南麒|出版社:岩波文庫) 朝鮮の口承文芸。底本はなく、異本が数多くあるらしい。 誰が書いたのかもわからない。解説によれば18世紀頃らしい。 妓生の娘・春香と、両班の御曹司の恋。といっても、出会ったその日に将来を誓い合って春香の母親も了承して夫婦同然(とはいっても、男の方はまだ一人前ではないので愛人扱い)になってしまうのには驚く。 やがて男は父に従って都へ行き、残された春香は、赴任してきた悪徳役人に言い寄られるが、断ったために牢獄に。しかし、出世して役人となった男が帰ってきて……、と話の筋そのものは単純。修飾過多、故事の引用多用の語り口を楽しむものであるらしい。 それだけに翻訳者の苦心は並大抵のものではなかったと思われる。 地の文は擬古文、せりふは七五調と、こった日本語になっている。 中国の詩句の引用も数多く、注を付けるだけでも大変な労力を要したものと思う。 感心しながら読んだ。

2005.01.22

コメント(0)

-

「言いたいことがきちんと伝わる50のレッスン」 【平木典子】

「言いたいことがきちんと伝わる50のレッスン」(著者:平木典子|出版社:大和出版) 副題は「話し上手になれる本」。 「話し方」と言っても「言葉の使い方」ではない。 具体的な言葉遣いとしては『「……すべきである」ではなく「……したい」と言おう』という章があるくらいで、「こういう場合はこう言え」という指南書ではない。 では何が書いてあるのかというと、どのようにものを考えるのがいいか、さらには、どのように生きるのがいいか、ということが書いてある。 たとえば、何かに誘われて「ノー」と言えない、ということがある。 「ノー」と言えないのは、その人の生き方に起因している。言葉遣いではなく、生き方を変えないと、率直に「ノー」とは言えない。「ノー」と言える生き方をしましょう、と説く本なのである。(あからさまに「生き方を変えよう」とは書いてないが) この本に書いてあることが、一度読んだだけて身に付くわけがない。 書いてあるとおりにしたいと思ったら長い時間をかけて自分を変えて行かなくてはならないわけだ。 折に触れ所々を拾い読みするのがいい本だ。

2004.12.24

コメント(0)

-

「一億三千万人のための小説教室」 【高橋源一郎】

一億三千人のための小説教室( 著者: 高橋源一郎 | 出版社: 岩波新書) 原稿用紙の使い方や辞書のそろえ方な、などという実用的なことを教えてくれる本ではない。 そもそも小説と何か、どのように小説を受け止め、消化し、自分のものとするか、ということが述べられている。 有名な作家の小説をまねすることも勧めており、実際に自分がまねをした実例も挙げている。 もちろん、盗作ではない。見比べればなるほど基本構造は似ているが、全く別のものにできあがっている。 体裁としては入門書なのだが、書きぶりは、読者を楽しませようという精神にあふれている。 言ってみれば、この本自体が一つの小説なのだ。

2004.12.06

コメント(0)

-

干支セトラ、etc. 【奥本大三郎】

干支セトラ、etc.(著者:奥本大三郎|出版社:岩波新書) このところ、先日、神保町の古本屋で手当たり次第にまとめて買った新書を読んでいる。 これも、背表紙だけ見て中身を知らずに買って読んだ。 南方熊楠の「十二支考」のようなものかと思ったら全く違っていた。 軽いエッセイ。著者は、フランス文学研究者で昆虫が大好き。「ファーブル昆虫記」の翻訳も出している。 例えば、「花にヘレナキシタアゲハやアンフリサスキシタアゲハが吸密に来て」(p220)というように昆虫のことも沢山出てくる。 名前を見ても、どんな蝶なのかさっぱりわからないが著者にはなじみのものなのだろう。「吸密」という言葉も世の中にはあるのだ。 このように、十二支に限らず、動物や昆虫にまつわるあれこれを軽い筆致で書いている。 フランス文学に限らす、『西遊記』や『水滸伝』なども読んでいて、知識の幅が広く、文化の差を感じさせることがさりげなく書いてある。 たとえば、『南総里見八犬伝』は「済陽であれば馬琴は絶対に発禁処分に遭っている。古い時代なら火炙りというところ。』(p53)など。 ケンタウロスを「三面ではないけれど六臂」(p23)と言っているが、四本は足なので、やはり二臂ではないか。『西遊記』でも、足は「臂」にはいれていない。

2004.12.03

コメント(0)

-

現代文の朗読術入門 あなたを磨く話しことば 【杉沢陽太郎】

現代文の朗読術入門(著者:杉沢陽太郎|出版社:日本放送出版協会) 著者は元NHKアナウンサー。 入門書ではあるが、声の出し方のような基本の部分については、あまり触れていない。 そういった個々の訓練から朗読に入っていくのではなく、朗読の全体像から個々の問題に入っていくのである。 第一章「数から意味へ」、第二章「音のことばとしての日本語」は文章論、日本語論になっている。 現代文は、「明治以後に作られた、欧米語を移し植えたような文体」(p17)ということで、日常会話の言葉とは別に、文章語としての現代語があり、それを朗読するには、非常に意識的な作業を行わなくてはならないのだ。わかりやすく読めばいいというものではない。 第六章「『伊豆の踊子』を読む」では、いきなり「朗読は演奏である」という小見出しが立ててあり、演出が必要であるということが、具体的な例とともに示される。 もちろん、人によって演出は異なるわけで、同じ作品でも朗読者によって違う味わいを持つことになる。 実際にNHKのアナウンサーが解説・朗読したCD付き。 「あとがき」に、吉川英治は、徳川無声による『宮本武蔵』の朗読がいやで、「あれは私の作品ではない」と言っていたというエピソードが、朗読の難しさを語っている。

2004.09.29

コメント(0)

-

マリアのうぬぼれ鏡 【森茉莉】

マリアのうぬぼれ鏡 ( 著者:森茉莉 | 出版社:ちくま文庫) 森茉莉のエッセイから抜粋した森茉莉語録。 「贅沢」「食い道楽」「幸福」「恋愛」など十一項目に分類してある。 明治生まれで、また、言葉をいろいろと選んで使う人なので「かいなで」「茄子《なす》や胡瓜の古漬けのかくや」など、知らない言葉が出てくる。このうち、「かくや」はわからない。混ぜご飯の具などの「かやく」のことか。 語られている内容もさることがながら、言葉が気になる。 「夏の半襟は朝のあまり高くないのをたくさん買って、掛け流しにする(一度ですてること)。」(p21)。これと同内容のことが127ページにも出てくるが、そちらでも「かけ流し(一度で捨てる)」と説明がしてある。 最近問題になっている温泉問題で、さかんに「かけながし」という言葉が出てくる。お湯を循環させずに、浴槽からあふれた分を捨ててしまい、常に新しい温泉が供給されている状態をいうのだが、これは温泉用語ではなく、昔からあった表現だったのだ。 「言葉は暖《あった》かっぽいし」(p162)。最近よく聞く「ぽい」言葉。森茉莉も使っていたのだ。 語られているのはほとんどが自分の内面にあることで、外部に目を向けることは少ない。 「日本のジャーナリズムはいつもそうである。大騒ぎするが直ぐに忘れる。」(p196)などというのは例外的だ。 ただし、他人に厳しい目を向けないわけではない。「マリアを現在取り巻いている日本庶民は」(p200)で始まる一段アドは、成り上がり庶民への罵倒である。森茉莉にとっては労働を崇高なものと見るなどというのはもっとのほかなのだ。彼女が愛した人々は「働かなくてはならないから働いているのであって、決して勤労を誇っていない。」という。 こうして他人を批判はするが、見下しているわけではない。自分とは違う価値観に生きる人として遠ざけるだけだ。「間違った誇が多い。例えば小さい例が、他人を馬鹿にすることを自分が賢い証明のように思うような事がその一つだ。」(p237)と言っている。 この「誇り」というのは森茉莉を支える重要な要素だったのではないだろうか。「自分に誇りのある親の子供はコンニャクにはならないんどえある」(p238)というところにも見て取れる。別段、鴎外の娘であることを鼻に掛けているわけではない。鴎外のことは美しい思い出として心の中に常にある。 小説家としての鴎外を見る目は案外冷静だ。 「鴎外は翻訳と批評と戯曲を書くのは巧かったが、小説は理屈で、つまり頭で書いているので詰まらなかった。」(p119)とまで言っている。漱石の小説は好きだという。「鴎外にとって不幸なのは鴎外を好きな人は漱石も愛すが、漱石が好きな人は鴎外はきらいの場合が多いらしいことである。」(p118)だそうだ。 「インきの汚点」(p71)、「たとへようのない」(p151)は誤植と思われる。

2004.08.30

コメント(0)

-

「私の美の世界」 【森茉莉】

私の美の世界(著者: 森茉莉 | 出版社: 新潮社・新潮文庫) 森茉莉が、何を好み何を嫌うかについて書いた文章を集めたもの。 こまごまとした日常生活にかかわる事柄もあれば、「反ヒュウマニズム礼讃」のような、社会批評の文章もある。フランスでの生活を懐かしむ余りか、西欧に較べると日本はダメだ、という論調が目につくが、少なくとも自分の頭で考え、自分の感性に基づいて判断している。 例えば、「事故死をした人間の遺族は、すべてジャアナリズムの演出通りに動いているので、水で死んだ人々の遺族が最後に船の上から花束を投げて、悲しげな表情で、水面を見つめる、という、どこか拵えもののような光景がその度に展開する。」(P167)などは、報道の本質をついている。 金が入ったらそろえたいものの中に、半七捕物帖があったが、やはり本物、という気がするのだろう。岡本綺堂の書いた芝居も好きらしい。 意外に感じたが、長谷川時雨から絵葉書をもらったことがあるという。与謝野晶子について書いた文章の中に、「やはり偉物(えらもの)だった長谷川時雨(しぐれ)」と表現してある。鴎外の交際範囲に長谷川時雨もいたわけだ。 森茉莉のように、一人で、自分の思いのままに(経済的には思いのままではないようだが)暮らしていると、自分の世界の中で生きることができる。それで彼女の感性を損なわれずにいたのだろう。 「貧乏サヴァラン」の「マリアの幻は、現実以上の現実なのだ」(P37)という文章に、森茉莉の生活が凝縮されている。

2004.08.18

コメント(0)

-

「臨床読書日記」 【養老孟司】

『臨床読書日記』。著者:養老孟司。出版社:文春文庫 『文學界』に連載された読書禄。専門分野の本はほとんど取り上げていない。 アメリカのミステリが好きらしく、「アメリカの推理小説、法廷小説、警官小説のたぐいは、一年に百冊の桁数をよむではないか。」(p130)という。 読んだことのない本ばかりが登場するが、それでも面白い。 随所に顔を出す著者の考えが面白いのである。 そういうところだけ集めて名言集ができる。 たとえば、・日本という社会は、ほんとうに意見や感想の多い国である。事実より意見や感想が多いのは、そのほうが、日本型共同体の生活にとって、重要だからであろう。(p15)・「思ふ存分に金をひつたくる」のあたりでは、ほとんど笑うほかはなかった。明治維新以来、現在に至るまで、一貫して追及されたわが国の戦略は、ほとんどこれだけだったかもしれないからである。(p17)・(日本の新聞は)記事に客観性がない。記者の主観で書いている。(中略)事実をただ平叙しないで、自分の意見を、なんとか潜り込ませようとする。(p36)・科学の話題が、本当はこういうふうに面白くなるものだというのは、よくわかっているのだが、それをつまらなくしているのは。この社会の常識である。科学の世界にも世間の常識はどんどん浸透する。面白いことをするよりは、役に立つことをする。・英語の新聞だけを一年読み続けて、突然日本語の新聞を読んだら、報道にこんな主観的表現をしていいのかと感じる。これは私だけの体験ではない。(p115)という具合。 脳の専門家であり、脳の働きの面から、「日本語を読むときの脳の使い方は、マンガを読むときと同じ使い方なのである。それだけのことである。それが日本のマンガ文化を裏づけている。」(p26)という。日本人がマンガ好きという現象だけをとりあげて批判しても説得力はないわけだ。 なお、「アルファベット型の文字と、いわゆる象形文字、世界にはこの二つの型の文字がある。」(p23)は疑問。アルファベット型の文字でももとは象形文字だったものもある。表音文字と表意文字という方がよい。

2004.08.11

コメント(0)

全271件 (271件中 151-200件目)

-

-

- 最近買った 本・雑誌

- IMA 2024 Autumn/Winter Vol.42 の続…

- (2024-11-12 15:36:41)

-

-

-

- 今日読んだマンガは??

- 【マンガ】DQ3 HD‐2Dリメイク記念 ダ…

- (2024-11-12 18:00:09)

-

-

-

- 読書備忘録

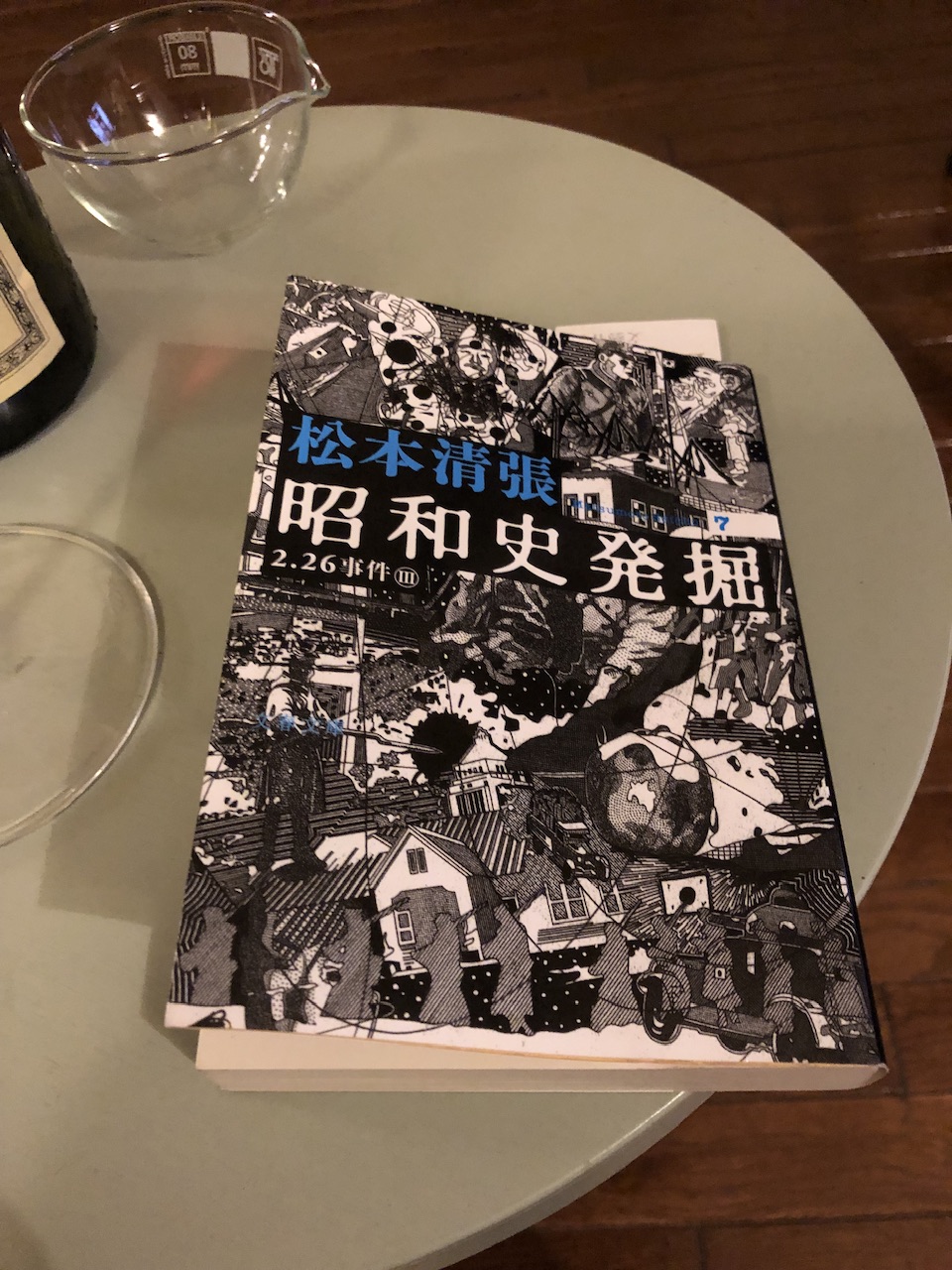

- 10月に読んだ本 松本清張 「昭和史…

- (2024-11-12 12:05:10)

-