2022年01月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

茨城統一テスト最終回

本日、茨城統一テスト最終回を実施しました。全員の全科目の答案に目を通しました。英語。他県に比べて大量の英作文が課されるようになって2年目。慣れてしまったのか何名かの生徒は時間を持て余すようになってしまいました。(英作文の増加がもたらした副産物が読むスピードの速さ。)それでもあちらこちらに細かなミスもあります。現行の自由英作文重視の試験だと第二文型(SVC)と「第三文型」(SVO)が理解できていて、あとはごく簡単な名詞が書ければ高得点が取れてしまいますし、それができなければ全く点数が伸びません。I like summer because I like to swiw in the sea with my friends.これで15単語以上という解答要件を満たします。この程度でいいんです。 採点官は語数稼ぎのための「It for to」攻撃などにウンザリしていることとは思いますが。。茨城県教育委員会が求めているのだから仕方がありません。(千葉県の英語は全然違う方向性なので驚きます。千葉県は英語の試験時間が60分、他の4科目は50分。英文量が茨城県とは段違い。)英作文を書きあぐねている人は各学年の教科者巻末の基本例文一覧を「日本語→英語」に和訳できるかどうか確認して覚えてみたらよいのではないかと思います。この程度なら一か月で十分です。今日正解率が低かった話の筋に合うように英文を並べる問題などは英語の問題というよりは国語の現代文の問題です。国語。問題が易しいのか塾の対策が功を奏しているのかは全く謎です。数学。学校の実力テストでは100点または100点に近い点数が取れるような人が多くなっていますが模試は毎度苦戦します。それにしても今日は問題の方が難しかったように思いますので結果は返却時の偏差値を参考にしてください。ただ今日の作図ができないのはいただけない。(配点4点でそんな複雑な作図はない。)社会。理科。かなり細かなところまで勉強がつまってきたように感じました。模試は模試です。実力テストも実力テスト。今年1年間見てきた感想としては模試も実力テストも昨年の入試にあまりに寄せ過ぎです。これってめちゃくちゃ危険に感じます。実際の県立入試は全く別物です。一年に一回ゆえの独特の手強さがあります。模試はバッティングマシーンなんですよ。速さも球筋も予想がつくしタイミングも取りやすい。それに対して入試は生身の投手が一球一球を「エイヤッ」と投げてくる。顔の近くに飛んできたり思わぬ変化をしたり。やはり土浦一や水戸一は数学勝負。(とはいえ昨年並みなら100点はいらないのでくれぐれも大きな事故を起こさないように。)水海道一や下妻一は英語勝負。(数学のできる人は50人いるかいないかなのでは?)竹園はその中間といったところ。(何点必要ですか?という質問には答えられませんので念のため。)

2022.01.31

コメント(0)

-

土浦日大・常総学院 併願入試 合格発表

今年は土浦日大・常総学院両校の併願入試の合格発表日が同日になるという珍しい年となりました。土浦日大の方だけ受ける人、常総学院の方だけ受ける人、両方受ける人さまざまですが以下のような結果となりました。土浦日大 5名(全員特進以上、1種特待2名、2種特待1名)常総学院 8名(S特待1名、A特待4名、B特待1名)単願に比べると評価がいちだんと厳しくなる併願入試としては上出来だったと思います。特に岩井中学校から土浦日大の場合、例年、中学校内で学年1位クラスが受けても1種特待を取ることは難しいものでした。「英・国ともこれくらいの長さの文章は読めて高校生になってほしい」とずっと受験を勧めてきてよかったと思います。さて、これからの一か月が肝心です。県立入試当日にもしっかりと力が発揮できるように勉強に取り組んでいきたいと思います。

2022.01.26

コメント(2)

-

遅かれ早かれ…

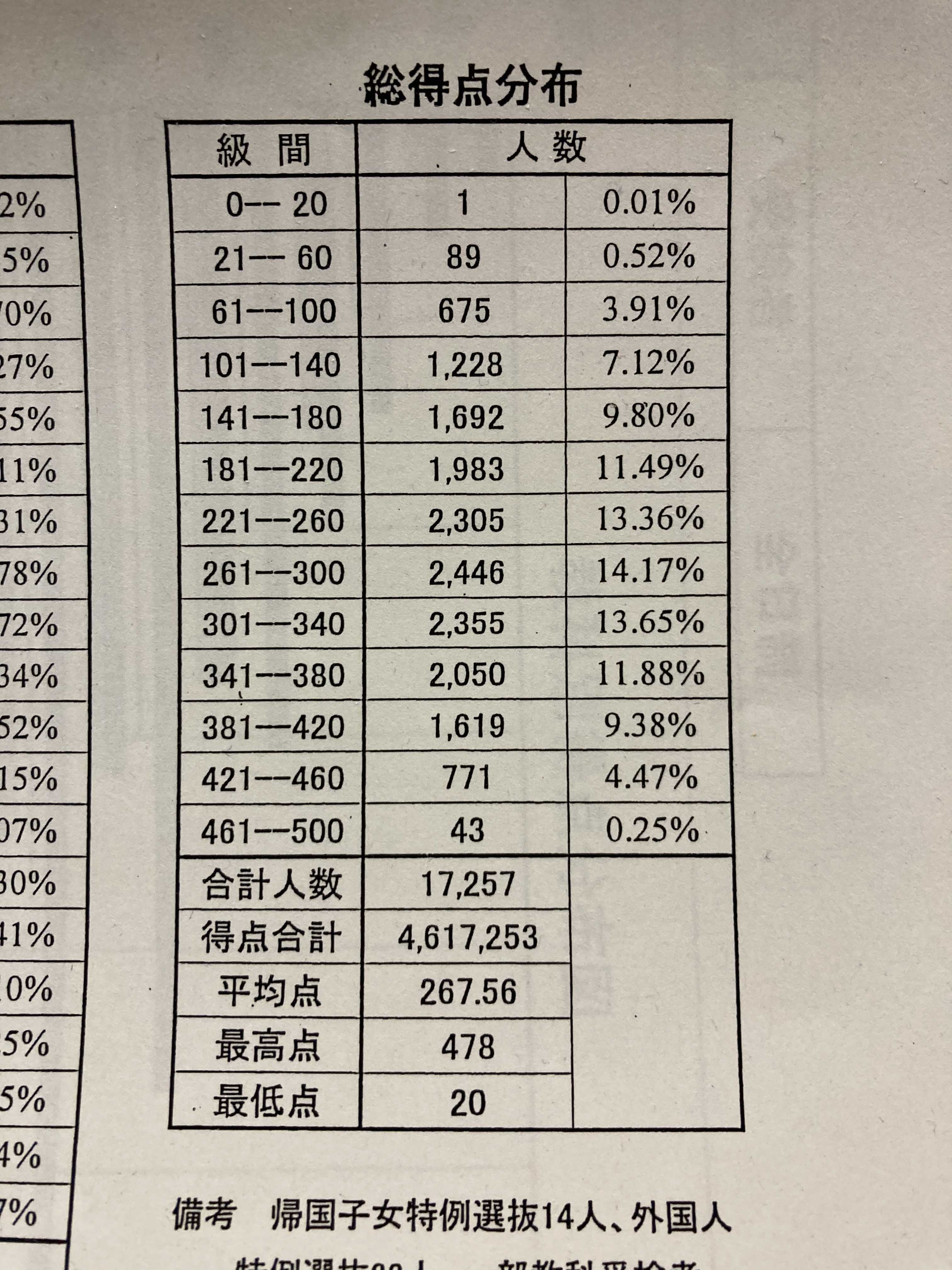

昨年度の県立入試の得点分布を眺めていて、そういえば前回平均点が260点台になったときは…と2010年入試の得点分布を引っ張り出してきて驚愕しました。平均点がほぼ同じというだけでなく、受験人数、階級(40点幅)ごとの人数までコピーしたかのように酷似しているからです。こちらが昨年度。(2021年)平均点267点。受験者数17,257名。最高点478点。こちらは2010年。平均点266点。受験者数17,878名。最高点479点。381点〜420点の帯(階級)の比率なんて両年とも9.38%で少数2桁まで合致しています。ここで大きな疑問が生じることと思います。「中学生の数って横ばいなのか。少子化してるんじゃなかったっけ?」と。そうなんです。実はこの年はまだ各高校とも定員の20%から30%については推薦入試が行われていてその数は上の資料から抜けています。※2010年、全日制県立高校を受験した人は26,521名でした。この11年で32%の減少です。今年は一時的に増加なのですがその先10年はより一層急な傾きで生徒数は減っていく見込みです。東京都の生徒数がこの先10年ずっと増えていく見込みなのとは対照的です。目先、下妻一高か下妻ニ高かと悩んだりもしていますがそう遠からぬ将来、下妻一、ニ高は「下妻高校」に下館一、ニ高は「下館高校」になるのではないかと思っています。全国の過疎地の学校再編の流れをみるとさらに進んで下妻や下館は2校合併だけでなく、下妻中等教育学校、下館中等教育学校になるのかもしれません。地域で生きていくには大学よりも高校の学歴の方が重要だったりするのかもしれません。たびたび生徒に「中学校の○○先生って境高校なんですけど境高校って優秀だったんですか?」と聞かれてうんざしります。境高校といえば鬼怒川西にある唯一の旧制中学系高校です。(古河にはない。)私が高校を受ける頃、岩井市内から水海道一高を受けるか境高を受けるかは市内のどこに住んでいるかということの影響も大きくて、私の学年では実力テストでいつも480点を超えている友人が境高校に行き新潟大学(国立大学)に進学していました。過疎化すると学校の維持そのもので精一杯になってしまい、学力どうこうは二の次になってしまいますから行政(教育行政というよりはもっと広い行政)には真剣に取り組んでほしい課題です。※ 推薦入試も初めは良い点ばかりに目が向いて始まったものだったのでしょうが、実際は問題点ばかりでした。1.誰を推薦するか、中学校内で揉める。(なんでAさんは推薦されるのにうちの息子は推薦されないんですか?成績もうちの方がいいし、部活でも結果出してるんですよと中学校側が反論しようのない理由で先生と揉める親が頻発)2.推薦する生徒を決めたあとの中学校の先生の負担が過大。水海道一高、下妻一高、土浦一高などは各高校独自の学科試験(難問)を行っていたのでその対策指導、面接練習、作文指導、受験書類の作成など。3.推薦で受かってしまった人は2月後半、のんびり楽しげな空気を教室に持ち込んではしゃいでしまう一方、推薦で落ちた生徒は泣き崩れ「怖くて一般入試を受けられません。」といった事態となり、いずれにせよ一般入試組にとっては迷惑な話。4,地域によって学力格差が著しい茨城県において異なる中学校の通知表評価を同じに扱わざるをえないことの妥当性。事後的に振り返れば「導入するときにちょっと考えればわかりそうなのに。。そもそも面倒な仕事を自ら増やしてどうするつもりだったんだろう。」と思うのですが、こういうことって実に多いですよね。

2022.01.21

コメント(2)

-

激戦

3年生の12月学校実力テスト。個人成績表が返ってきた人は水海道一高の志望者数が415名になっていたと思います。岩井中学校の生徒はコロナ休校(オンライン授業)の影響だと推測しますがこのテストを12月の終業直前に受けたのでおそらく処理が間に合わず415名には入っていないはずです。他にも同様の中学校があるかもしれませんのでもう少し数が増えるかもしれません。昨年度はこの回の水海道一高志望者数は351名でした。実際の最終受験者は322名。昨年度と同じ出願傾向だとすると(322/351)×415=381の出願。定員が40名減少して240名になっていますので381/240=1.59。約1.6倍。実際の出願がどうなるかわかりませんが、今年はもともと中3の人数が多いこと、下妻一高の方も定員が40名減少すること、昨春の水海道一高の大学進学実績がそこそこ良かったこと(国立大学は北大1名、筑波大10名、茨城大26名、千葉大2名、埼玉大9名、都立大2名、金沢大2名など。上位私大では各大学とも下妻一高に圧勝)などから1.5倍くらいになっても驚きはしません。実は昨年に比べて受験者のレベルは上がっていません。求められる学力が上がっているわけではないんですね。ただ1.2倍程度だと最多得点帯(ここで150位前後)のかなり下まで拾われたはずなのですが、1.5倍や1.6倍だとカットラインが上がるのは間違いなく最多得点帯の下にさほど余裕がないように思います。私の個人的な見通しなのですが昨年度と同じような問題なら「水海道一高や下妻一高レベルは英語が勝負科目」、「水戸一高や土浦一高は数学が勝負科目」になるのではないかと思います。というのも問題形式に慣れてきてしまうと英語は意外と点数が取りやすいことがわかりました。自由英作文が高い配点で何問も出題されます。リスニングの最後の問題でわざわざ「主語と動詞のある一文で答えなさい。」と言ってくれているのが高得点への大きなヒントです。「SVO」、「SVC」のカタチがきちんと作れるのであればあとはいくらでも逃げられるわけです。「お前はどういうレベルで話をしているんだ?」と疑問の声もあるかと思いますが指導実感としては単純な「SVO」や「SVC」の英作文を過去形や進行形を正しく使えて書けるかどうかが英語の偏差値60の分岐です。「Australia」という単語がわからなければ「Canada」と書いてもお話は作れます。「What did you do last night ?」と聞かれたら「I watched TV.」でもよいし、「I studied math.」でもよいわけです。うちの塾生も初めの頃は「昨日の夜は私は何してたっけかな???」といちいち真剣に思い出していたわけですよ。それがいまは即興でお話を創作しています。英文を読めて、英作文の題意が把握できさえすれば以前の形式よりも点数が伸びるようにも感じています。大問2の適語補充の方が苦労するなんて予想だにしませんでした。水海道一高や下妻一高だと数学で特別な高得点を取れる人は限られてくるはずです。一方でやはり社会・理科はみなそれなりに点数を固めてきます。国語は偏差が小さい。とすると出来不出来が分かれるのは英語ということに。水戸一高や土浦一高だと数学以外の4教科で点差はつきにくい。浮沈の分かれ目はは一問あたりの配点が6点、5点と高い数学ということになってしまうでしょう。大きくゲイン、大きくロスのいずれか。対策として難しいのは数学が「模試と入試が最も違う科目」だということです。だから他の科目の平均点が55点前後なのに数学だけ40点に達していないわけです。県立入試の方は全体として算数なんですけどね。算数だから数学の受験勉強をしていた人にとってはやっかいな問題だともいえます。1「問題文の指示に従う」(国語の問題)。2「目線を柔軟に」。(こちらは直前期、ずっと塾で取り組んでいるところです。)

2022.01.09

コメント(5)

-

土浦日大 国語 ON THE ROAD (修正)

昨年の一般入試は国語の平均点が60.6点と5教科の中でも最も低くなりました。全問5択で受験者も県版模試で偏差値55〜75の人に限られることを考えると結果的には難しかったといえるようです。私自身は全く難しく感じませんでしたので作問者に要求される匙加減というのもほんと微妙なものなのですね。説明文、小説文ともざっと数えたところ4000字〜4500字、県立入試の方は2000字〜2500字ですので、こちらの長さに慣れてから県立入試に臨むとボリュームは軽く感じられるでしょう。土浦日大の国語(小説文)の特徴としては恩田陸、伊集院静といった本屋で平積みになっているような人気小説家の作品が多いことが挙げられます。昨年は小川糸さんの『ツバキ文具店』からの出題でした。この問題をきっかけに本を手に取ってみたくなる人もいるかもしれません。小川糸さんはミュージシャンでもあり浜田省吾さんのユニットに参加されています。私にとっての浜田省吾といえばなんといっても1982年の『ON THE ROAD』。まだLPレコードの時代です。(直後にCDの時代に変わる)擦り切れるほど聴きました。ラスト2曲、midnight blue train 〜 on the roadへの流れは今でも心が震えます。それから約30年後の『ON THE ROAD 2011』は音もゴージャス、耳触りも心地よくドライブのお供に快適ですが、下積み燻り時代からスターダムを駆け上がらんとしている浜田さんの心の叫びが聴ける1982年Live版は歴史的名盤に思います。

2022.01.06

コメント(0)

-

土浦日大 数学

3年生の第2日は土浦日大入試の数学のうち、ここ数年で最も平均点の低かった問題に取り組んでみました。受験期になるとほんと毎日「平行線」や「円周角」からの「相似」、さらにそれを利用した「線分比」、「面積比」ばかりやっているような錯覚にとらわれます。あとは「底辺を共通とする三角形の面積比」とか「三角錐を底面を変えて高さを考える」とか。。結局は「練習量と慣れ」ということになるのかなあと見ていて思います。引き続き良問を提供していきたいと思います。マークシートでも数学だけはきちんと答えが出せないと正解になりませんけれども予め「−○○/○」のように穴が空いていますので+−の勘違いだとか計算のうっかりミスは激減すると思います。解答数が18箇所しかありません。県立入試同様に1問の配点が5点、6点と大きいので1つの問題の出来不出来の影響はたいへんに大きいでしょう。設問が約50個ある英語とは対照的です。英語は時間がなくてある大問をまるまる読めなかったということを避ければなんとかなるでしょう。やってみて実感したと思いますが、おおまかな意味が取れればかなり点数になります。数学は県立入試でも全く同じことが言えますが「問題全体の仮定なのか」それとも「小問ごとの仮定なのか」をきちんと把握することや「固定された点はどれで動く点はどれなのか」を理解することが大切だと間近で見ていて強く感じます。また問題に図が載っていますがそれはあくまで一例です。条件を変えられたときにそれにとらわれてしまわないようにしましょう。あとは学校の実力テストで100点近い点数を取っているがゆえの特定と問題への突っ込み過ぎです。わりと多くの人に「点数を取ることを忘れて問題を解くことに熱中してしまう」傾向がありますのでテストにあたっては気をつけてください。テストは試合なので華麗なシュートを一発決めるよりも所定の時間で勝ちきることがたいせつです。なんだか味気ないことを言うようですけれどもね。

2022.01.05

コメント(5)

-

新年1日目

明けましておめでとうございます。今日が新年1回目の授業となりました。3年生は土浦日大高校の英語過去問を所定時間で解いた後、出題傾向や出題の狙い、気をつける点について約2時間半かけて解説しました。例年、坂東市からの受験者は成績優秀者であっても英語・国語の問題量にやられてしまう人がとても多いのですが、今年当塾から受験する人たちに関してその点は大丈夫そうです。リスニングと作文のない問題で50分。その分読まなければならない量は多いのですが、この量を読んでおくと県立入試の文章量がとても少なく感じられます。そのあたりにも狙いがあります。2年生は茨城統一テストの英語を受けました。今回のテストは「どの高校なら受かりそうか」とか「どの高校は難しいか」という判定目的は全くありません。記憶があやふやな点、勘違いしている点、うっかりミスをしやすい点(三単現のsつけわすれとか過去形にして答えるとか)、そういった点の抽出を目的としています。ドンドン間違ってかまいませんので試験の際に注意する点の意識づけと復習に重点を置いてください。2年生は「ほどよくできない」のでこれから1年間やりがいがあります。

2022.01.03

コメント(0)

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

-

- 避難所

- 【大人気】「エアーソファー」 で、…

- (2025-10-30 22:24:38)

-

-

-

- 政治について

- 【速報】高市首相が記者団にコメント…

- (2025-11-21 19:24:30)

-

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- ^-^◆ 嵐の後の光 …… について

- (2025-11-21 12:32:11)

-