2015年01月の記事

全25件 (25件中 1-25件目)

1

-

国語 英語 誤解のもと

私が大学を出た頃、上司にあたる40代、50代の人たちは、自分の妻のことを「うちの女房」という言い方をしていたように記憶している。 現在の中学生の保護者の世代では「女房」という言葉はあまり使わないのではないだろうか。 それでも、なんとなく、「女房=奥さん」というイメージは中学生にもあるようだ。古文では「女房」が頻出するのだけれども「奥さん」だと思って読み進めていくと文章全体の意味を取り違えてしまいがちである。 古文では、朝廷や貴族の屋敷に仕える女性という意味で出てくることが多い。 こういった単語の勘違いは英語も同様である。複数の意味を持つ単語はそれをしっかりと覚えておかないといけない。 1つの意味しか知らないと、その単語が出てきた地点から誤導されてしまい、推測して読む場合よりも、かえって文章全体の理解を歪めることになるので厄介である。 中2の英語の教科書では、「run」=「を経営する」という単語が出てくる。これも知っておかないと、「He runs the restaurant.」を「彼は、そのレストランに走る。」などと誤訳してしまう。 国語ができない、英語の長文が読めないということは語彙力が足りないということと相関しているように思う。

2015.01.30

コメント(0)

-

Where am I ?

英語の例文でWho is he ?というのはよく出てくるが、Who am I ?という例文は稀にしか見ることがない。改定前の東京書籍の教科書にはあった。 「わたしは誰ですか?」 英文のかたちとしては全く問題がない。しかしこの問いに対する答えは実に難しい。 Where am I ? 「わたしはどこにいますか。」 こちらについては、深夜のスーパーや深夜のコンビニで、そんな感覚にとらわれることがある。

2015.01.27

コメント(0)

-

茨城県立高校入試

県立入試の出願が近づいてきました。入試点の上に内申点を乗せて合否判定をする県が多い中、茨城県はそういう制度をとっていません。推薦入試も廃止され県立志願者全員が一斉に3月初旬の入試を受験するという非常にすっきりした形になりました。ごく一部の生徒(主に強化したい部活の生徒)に対して、特色化選抜という制度を取る高校もありますが、この人たちも推薦時代のように内申書と作文でいいということではなく、学力検査は5教科500点きちんと課されます。私は2年前に県立入試に特色化選抜の制度が導入されたとき、水戸一高も野球についてだけはやるのではないかと思いました。水戸一高は長い伝統を遡れば、学生野球の父とよばれる飛田穂洲氏をはじめ多くの野球人を輩出した名門校です。土浦一高も同様に阪神タイガース元監督の安藤統男氏や常総学院の木内幸男氏を輩出しています。しかし、水戸一高も土浦一高も特色化選抜は、いっさい採用しませんでした。高校入試改革では「学力を求める。公平な試験を行う。」という県教委の強い意思を感じます。中学校間で学力差が激しいですが、自分の実力が県レベルでどうなのかという視点が求められます。

2015.01.26

コメント(0)

-

こんな問題集もあります

茨城県立入試数学の大問1〜大問3は本来通塾する必要のない基本問題55点分です。 しかし、市販されていない塾専用問題集にこんなものがあります。 基礎部分が3年になってもフラフラしている人が多いゆえの需要なんでしょうね。

2015.01.26

コメント(0)

-

中3 新教研テスト 茨城統一テスト

今日25日は中3の新教研テストを実施しています。 これまで学校進度の関係で出題できなかった分野がまとめて出題されています。 社会は公民の経済分野(累進課税、インフレーション、公的扶助、直接税、間接税など)。理科は天体が大問で16点分。数学では三平方の定理を使った問題。 2月1日(日曜日)は茨城統一テストを実施します。 なぜ2週連続で模試をやるのかというと、最近学習したところは記憶はあるものの、テストを通しての練習が不足しています。特に数学の三平方の定理は入試で必ず出題されますが、ほとんど問題にあたっていません。 間違って覚えることや気づくことはたくさんあります。偏差値判定云々よりも、練習試合を通しての確認を重視しています。

2015.01.25

コメント(0)

-

つくば秀英高 入試成績表

つくば秀英高校の入学試験は合格証書だけでなく、各教科の点数と志望する県立高校ごとの順位が出るのが特徴である。あなたは県立〇〇高校志望者中△△位でしたという成績表が各生徒に渡される。問題はこの成績表の保護者と生徒における扱い方である。 成績表右下の「地区別受験者数」をみればわかるけれども、つくばの高校にもかかわらず、県南地区、つくば地区の受験者数は意外と少なく、県西地区からの受験者数が圧倒的に多い。特に坂東市は多い。大票田である。茨城県南地区において県立入試の平均点を大きく上回るであろうと思われる、土浦一高、竜ケ崎一高志望者で秀英高校を受験する生徒は少ない。つくば市内にある竹園高校志望者もそれほどは受験していない。一方、県立入試でかなりの数にのぼると思われる5教科で200点未満の生徒も、あまり受験しない。そのため、平均点の押し下げ要因と押し上げ要因が混在していて、今回の平均点と自分の点数を比較してどうなのかは何ともいえない。ただ、水海道一高志望者の最多得点帯が320点~330点で380点を超えた生徒が志望者の10%未満なのをみると少し難しかったのかもしれない。特に国語の小説文の選択肢が県立入試に比べると差がつく問題だったと思う。(県立入試の小説問題が簡単すぎるともいえる。)注目してほしいのは、水海道一高志望者の320点~330点帯の人数である。その10点幅のところで40名を超えている。今回の志望者総数は267名であるが、水海道一高受験者でつくば秀英高校を受験していない生徒も少なくない。本番ではもっと膨らむことが予想される。とすると、10点刻みにしたときの最多得点帯は50名を超えるはずである。10点違えば50番順位がずれれる。10点なんて、国語の選択肢(ア、イ、ウ、エ)2つ。または数学の簡単な計算ミス2つである。このあたりが揉まれない中学校の生徒にとっては心配なところである。言い換えると、強い集中力と安定した心でミスを減らしていければ乗り越えられる。1問、1問、50分×5教科=250分、頭の体力が要求される。

2015.01.24

コメント(0)

-

進学高校

過年度の入学高校。 合格者ではなくて進学先です。 それぞれの生徒にいろいろなことがありました。いくつかのシーンを鮮明に思い出すことができます。 2009年度 下妻一高、水海道一高、水海道二高、境高、岩井高、常総学院、つくば秀英、西武台千葉、安田学園。 2010年度 下妻一高、水海道一高、境高。 2011年度 水海道一高、境高、土浦日大 2012年度 竹園高、下妻一高、水海道一高、境高、岩井高、土浦日大、常総学院、西武台千葉。 2013年度 下妻一高、水海道一高、水海道ニ高、境高、流山おおたかの森高、つくば工科高(個別指導)、坂東総合高(個別指導)、つくば秀英。 2014年度 下妻一高、水海道一高、境高、土浦日大。

2015.01.23

コメント(0)

-

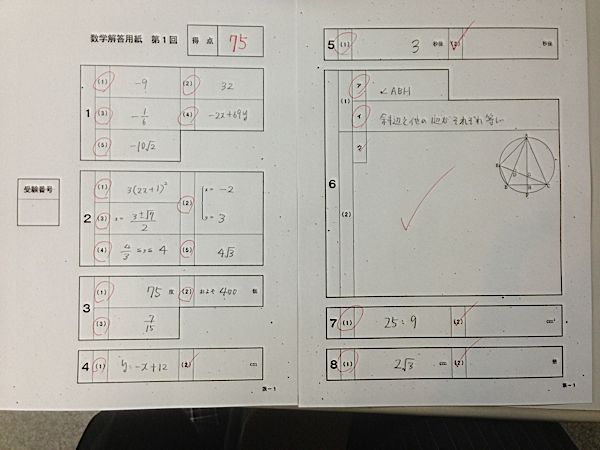

県立入試 偏差値60の答案

私が中学生で、「100点は取らなくていいから。」などという塾の先生がいたら、即刻、退塾します。いまは職業上コントロールしていますが、根は気分屋なので間違いありません。 私は高校入試の直前はなんとか100点をとってやろうと常に挑んでいました。あらゆる自分の穴を埋め、出題のされ方をあれこれ研究し、長い証明や複雑な空間図形の問題についても十分に準備をして、その上で実力テストでは、時間配分を工夫して100点を取ろうと頑張りました。(中3の後半だけですが。) そんなわけで、生徒私は、講師私の塾を辞めるということになってしまいます。「情けねえことをいってるオッサンだぜ。」「俺のチカラが信じられないってか?」 しかし、講師は「合格するには」という観点から考えます。 このあたりがジレンマです。 茨城県の高校入試数学の平均点は易しい年で55点前後、難しい年で45点前後です。そして標準偏差が20程度です。 ということは75点を取れれば、易しい年であっても偏差値60に到達してしまいます。水海道一高は合格基準偏差値が57〜58程度なのでもう十分です。下妻一高であっても他の科目がふつうにできれば数学で不可ということはないでしょう。 難しい年であればなおさらです。偏差値65にいってしまいますから、75点で危ないのは土浦一高と水戸一高、竹園くらいになってしまいます。 では、75点 の答案とはどんなものなのか。下は茨城県立入試数学と完全に同形態の答案用紙です。 大問4以降は(1)が基礎問題、(2)が考えさせる問題ということが多いのですが(2)を答えなくてよいことになってしまいます。県のトップ校を受けるような生徒でも、はじめから「証明は白紙」、大問8の(2)の空間図形は手をつけないと決めている生徒も多数いるはずです。それでも、90点は取れますから。 準備としては、はじめから切ってしまうのは、効率がいいとおもいます。当日の時間配分も楽になります。しかし、そういう姿勢の生徒では土浦一高や水戸一高に合格できても、あとが困るだろうなと思います。受け入れる方も参ります。本人も入学しても辛くなります。近所では天才で評判のBちゃんがいつも15点とか20点とかの答案を抱えて悩むことになります。 単に合格すればいいのか、どう合格するのか、この点は難しい点です。

2015.01.21

コメント(0)

-

インフルエンザ予防

市内の中学校でもインフルエンザが流行り始めたようです。 聞いてみると意外と予防接種をしている生徒が少ない。 私は12月のはじめにしてきたのですが、昨日、二人の方から「今年は予防接種しても、あんまり効果ないみたいですよ。」と言われてしまいました。ヤレヤレ。手洗いとうがいは、習慣化しているので、それで対抗するしかないです。 塾にもこんなもの置いてみました。ウェルシアで2000円でしたが、予防になれば安いものです。 そんでも、ほんとに効くんかなあ。。成分は二酸化塩素ですね。無臭です。製造元は大幸薬品。 その他に消毒スプレーでドアノブなどを消毒してます。受験生は特に気をつけてください。中学校も「石鹸」による手洗いを呼びかけてほしいものです。

2015.01.20

コメント(0)

-

入試を楽しむ

入試を楽しむ。高校入試にかぎらず、これが一番大事なことです。なにを馬鹿なといわれるかもしれませんが、直前期にグーンと伸びる生徒を見ていると、そういう表現以外にないのです。外見的にも強い集中力と充実感が感じられ、小さい子でも身体が大きく見える。義務感や追い込まれ感でやったら、つらくなっちゃいます。成績上位者でも「落ち着かない」あるいは「脱力している」ような感じを受けるようではだめです。偏差値なんか、クソくらえ。県立入試の30点や40点の上積み、まだこれからです。

2015.01.19

コメント(0)

-

常総学院 つくば秀英 入試問題 英語 所感

両校とも県立入試と全く同じ形式の問題でした。難易度は常総学院の方が少し高いかなと感じました。大問5の長文が長い。(長文ですからね。)そのうえ、ちょっとわかりにくい。まず、この文章が「The Northern Lights」についてのお話なのですが、この「The Northern Lights」が何なのかさっぱりわからなのでは?。「northern=北の」、「lights=光」という単語の意味がわかれば、なんとかイメージはできるのでしょうが、「northern=北の」という単語は、茨城の平均的な中学生は知らないんじゃないでしょうか。「Northern Lights」は北極光、つまりオーロラのことです。こういうわからない単語は「Northern Lights」のまま読んでいく、そして文章全体から推測をつけることがたいせつです。高校生の模試では、どれほど勉強してもわからない単語が必ず出てきます。そのときは、推測する能力が必要です。今回、常総が和訳を付さずに「Northern Lights」という聞きなれない単語を話の中心として出してきたのも、そのあたりの能力を試したいということもあったのではないかと勝手に推測します。 話の筋としては、よくある県立入試のパターンです。もともとオーロラに強い興味のあったリク君(男の子)、そしてオーロラなんかに全く興味がなくて、そんなもの見に行くのが嫌で嫌でたまらなかったアイリちゃん(女の子)。話が進むうちにアイリちゃんが改心して「オーロラって素晴らしいわあ。」となる流れです。この類の話で県立入試ではアイリちゃんがオーロラに興味を持てないままに話が終わるというパターンは見たことがありません。3年前に塾生が早大学院(早稲田大学の付属高校)を受験したのですが、過去問をやってみると「えっ、そっちへ話が流れるのかよ」という予想外の展開の問題が多く非常に戸惑っていました。ときには県立入試でも、そういう意外な話の流も見てみたいと思います。『水戸黄門』も後期は印籠が出て必ず善は救われるという話でした。しかし、初期の頃は(東野英治郎版では)必ずしも善が救われない話もあり、それがなんともいえない陰影をドラマにつけていたものです。またまた、おかしな方向に話が流れてしまいました。大問3の語順正誤「something important」できたでしょうか。「important something」という間違いを誘ってきてます。きちんと勉強していた人は難なくできるのでしょうが、正解率は低いでしょう。以前の常総であれば、ここに不定詞を加えて「something important to do」のような問題を出していたのではないでしょうか。

2015.01.17

コメント(0)

-

常総学院 つくば秀英 入試問題 数学 所感

併願入試を秀英(15日)、常総(16日)と受験した人は、常総の日に「あれ昨日やったような・・・」と感じたかもしれません。偶然なのだと思いますが、数学に関しては、それくらい両校の問題が似ています。両校とも県立入試に合わせた大問1~大問8の構成です。確率を小問から独立させて大問7に配しています(両校とも)。大問8は正四角すいを使った体積比の問題です(両校とも)。県立入試で相似な図形の面積比については出題解禁の年から2年連続で出題されていますが、体積比は未出題です。今回の両校の入試が三平方の定理を使った問題を作れないという苦しい制約の中での出題だとすると、どうしてもここになってしまうのでしょうか。大問6は円周角に三角形をからませた証明問題でした(両校とも)。大問5が関数の応用問題(両校とも)。大問4が1次関数と2次関数と三角形の面積の問題(両校とも)。大問3の(1)が資料問題(両校とも)、(2)が簡単な角度問題[円周角を使わず](両校とも)、(3)が方程式の文章題[多少、計算がめんどう](両校とも)。大問1と2は基本計算で10問です。(これも両校、そっくり)。「両校とも」の連発になってしまいました。難易度は個人的には県立入試よりも易しいと思います。特に今年の常総の入試は例年に比べて簡単だったように感じます。県立入試で100点を取るのは至難ですが(昨年は21624名中14名)、今年の常総の問題なら100点が取れると思います。特に大問8の(2)が意外と簡単でした。「ススー」と解ける。計算もそれほど手数がかからない。大問6の証明も軽い問題でしたので、なおさら時間的な余裕もあったかと思います。大問4の関数(2)も底辺を共通とする三角形の面積は等しいということに気づけば詰まることなく進めたと思います。また大問5(2)も、いきなり式で解こうとすると難しいのですが、問題用紙に自分で点Qの動きを書きこんでみる余裕が持てれば点P、Qが重なる点というのはすぐにわかります。そのあとの計算は2直線の交点の座標なので簡単です。S特待をどれだけ出すかは学校の政策によると思いますが、私個人的には、今回の数学なら100点をとって当たり前のように思います。

2015.01.17

コメント(0)

-

マスク

現在、まじめで注意深い受験生は、みんなマスクをしている。 われわれが中高生だった頃を思うと隔世の感がある。

2015.01.15

コメント(1)

-

中学数学 おら知らねえよ 中央値 その他

5人の生徒が10点満点のテストを受けて、点数がそれぞれ、9点、8点、7点、5点、2点だったとすると真ん中の順位の人は何点でしょうと言われたら、7点だとわかりますよね。簡単です。データのうち、ちょうど真ん中の数値を中央値といいます。では生徒が6人いて、10点、9点、6点、4点、3点、1点だったしたらどうでしょう。この場合は、中央に近い2つの値の平均をとります。つまり、(6+4)÷2=5で5点です。こんなの小学生だって、やり方を教えてあげて、明日テストやるよっていえば、みんなできますよね。足し算と割り算(しかも÷2)ができればいいんですから。ところが、これとほぼ同じ問題(データ数が10個)が昨年の茨城県立入試で出題されて、正解率はなんと19.2%でした。5人に1人もできていない。なぜ、こんなことが起きてしまうのかというと2つの原因が考えられます。第1の原因は、これが1年生の学習単元のうち、最後に来ていることです。そのため、多くの中学校では2月20日頃の学年末テストのあとに学習することになります。中学校によっては、進度の遅れのために尻切れトトンボになってしまい、あまり真面目に取り組まずに終わってしまう。そう、2年生は教科書も変わるし、数学の担任も変わるし、場合によっては転任してしまう。先生も生徒も、両方とも「おら、知らね。」という状態なのだと思います。1学年の学級数が2つ程度の小さな中学校で数学の担任も持ち上がりのような場合には、こういうことが生じにくいと思います。責任の所在が明確だからです。第2の原因は、この単元が新指導要領で新たに加わった内容で、茨城県の過去問にまったくなかったことです。中学3年生は、どうしても過去問学習になりがちなので、ここがすっかり抜け落ちていたのだと思います。昨年の県立入試の前に私が調べたときには、未出題なのが、確か茨城県を含めて3県しかなかったので、さすがに出るだろうと思っていました。問題番号は大問2の(5)だと思っていましたが。(実際の出題は大問3の(1)でした。)新指導要領実施以後、未出題なものとしては「球」があります。臭います。大問3の小問3つのうちのどこか、あるいは大問8の空間図形。大問5でもいけるかな。とにかく、半球とか円を回転させた場合とか、もう一度確認しておくことをお勧めします。

2015.01.13

コメント(0)

-

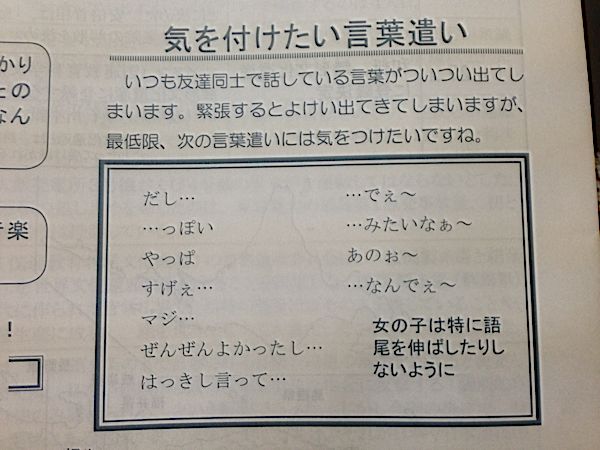

入試と茨城の言葉

茨城県は無敬語地帯です。うーん、私も、よく使えません。だから、県立入試でも私立入試でもよく出題されるのか。若い先生が多い中学校では、フレンドリーさが売りなので、「センセー、今日は全然いけてんじゃん」みたいなあ感じで、3年間でなおさらマイナス方向に。。茨城統一テストの受験注意の冊子から。慣れないことをすると生徒「中学の成績は、450とか、いっちってっからよお、はっきしいって全然よかったしぃ〜、土浦一高は楽勝みたいな感じっぽくね?」先生「この、デレスケがぁ。ほんなこと言ってっと、おら、おめーが落っこっても知んねかんな。」こんな中坊たちが3年後に東大とか東北大とか受けてるとか。まあ、茨城県内でも微妙な差があって、私は高校に入って2か月くらいは下妻のアクセントに慣れずにあまり口をきけませんでした。一番驚いたのが、主に石下中学校から来た人たちが使っていた「だへ?」でした。(そんなことはないと言われたらごめんなさい。その学年の私の周りの人たちはそうだったように思います。ちなみにとぼけた言葉と裏腹に優秀な人がとても多かったことを付け加えておきます。)当時の下妻は町の文化程度そのものは、うちのあたりよりもずっと高かったように思います。本もなんでも手に入ったし。いまは街の中スカスカだし、人も出てっいってしまってるようです。さらに下館や結城の街中に住んでいる友達の家に遊びに行くとふつうの日なのに高そうな着物(和服)を着たお母さんが迎えてくれたりして、驚いたことがあります。訛りは強いんだけど、うちの近所では、あまりお目にかかれない人品卑しからぬ方がいらっしゃって、そういうのもおもしろかったです。最近はあまりあちら方面には出かけないので現況はわかりませんが、城下町や在郷町を基礎とした古い地方都市には郷愁を感じます。話が流れました。こういう作文を書くと「全体として何を主張したいのか、わからない。」という評価になってしまいます。

2015.01.13

コメント(0)

-

中3 高校受験 実力テストと入試の範囲ズレに注意

新指導要領になって学習内容や時期が変更になりました。たとえば数学では、円周角の学習時期が中学2年から中学3年の後半になりました。また面積比や体積比など新たな学習内容も加わっています。さらに、社会は歴史の現代史の学習が中学3年に移ってきたので、公民の学習開始が大きく遅れています。 そういったことの影響で、最も進度の遅い中学校に合わせざるをえない学校実力テストでは、後ろの方の学習単元は出題できません。 1月初旬に行われた実力テストを見せてもらいましたが、数学で「三平方の定理」は、まだ出題できないようです。漸く習ったばかりの円周角が出題されました。円周角の問題は現高3生が中3のときであれば4月から毎回欠かさず出題されていて、夏休みにはみんな解きまくっていました。社会の公民分野も出題範囲に同様の限界があり、実戦0で入試を迎える分野がたくさんあります。 それでは、高校入試の試験委員は、そのあたりの中学側の事情を顧慮してくれているのかというと、さっぱりそんなことはありません。 昨年度は「三平方の定理」、「特別な直角三角形」を使って解く問題を大問5、7、8に配し、さらに中学校で駆け足で済ませたと推測される円周角を大問6の証明問題に出題してきています。 数学の資質をみるには当然なんですよね。 高校側に言わせれば(特に進学校は)、中学校のとろさにつきあっている暇はない。中3の2学期まで数学の成績が優秀となっている生徒でもあきらかに練習試合が不足しています。 そこで、お勧めするのが、新教研テストも茨城統一テストも会場模試を実施しているので、塾で新教研テストを受験している人は茨城統一テストを、反対に塾で茨城統一テストを受験している人は新教研テストを受験することです。塾に通っていない人も受けておいた方がいいと思います。そして、必ず復習する。 両社とも茨城県立入試を研究して、この直前期は「当て」にきます。受けて損はないと思います。 今年度は初めての企画として11月に両社合同で模試を実施して9,500名以上の人が受験しました。昨年の茨城県立入試の受験者が21,624名なので、当県の県立志向の強さを考えるとかなりの受験比率です。 「茨城統一テスト」、「茨城新教研テスト」で検索すると、実施会場、実施日時がわかります。 なお、当塾では1月25日、1月31日という日程で両方参加しますので、お近くの方はお問い合わせください。成績表は願書提出前に返ってきます。受験は他塾通塾者でもかまいません。 問い合わせは0297-36-0768です。

2015.01.12

コメント(0)

-

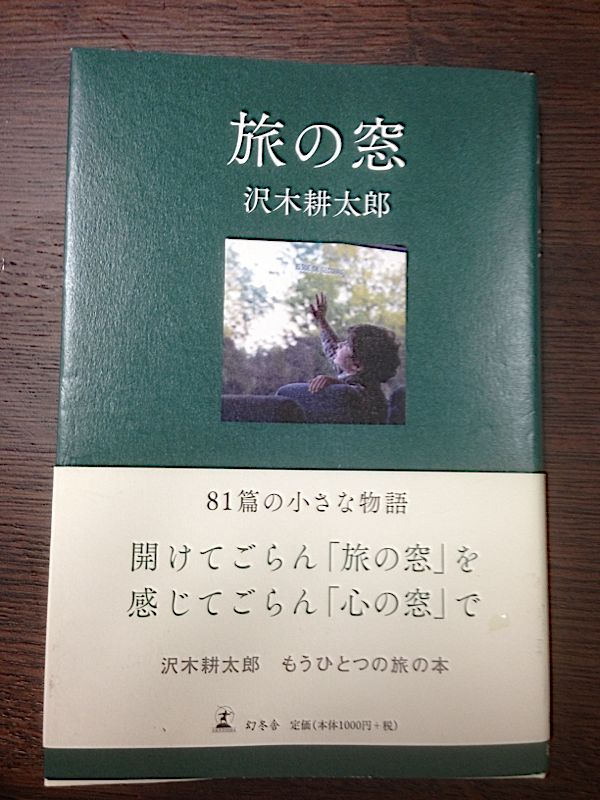

小読書

毎日のスケジュールが目一杯で本を読む時間がないという人も多いはず。そんな人にお薦めの一冊です。『旅の窓』 (沢木耕太郎著 幻冬舎)『深夜特急』の作家、沢木耕太郎氏が旅のつれづれに撮りためた写真にあとから文章をつけたものが81篇おさめられています。プロの写真家ではなく沢木氏自身が撮影した写真に味が出ています。その写真を左ページに配し、右ページに600字程度の短い文章がついています。こちらは短いながら玄人の文章で読ませます。寝る前に2、3分で1篇を読むことができます。こんな感じのページ構成です。

2015.01.11

コメント(0)

-

常識的に考えてみましょう

数学や理科の問題で、A地点からB地点に行ったときに隆さんの歩いた速さは時速何Km(キロメートル)ですか?と問われて時速60Km(キロメートル)ということは一般的はありません。ちょっと考えればわかることですが、人間が時速60Kmで歩けたら、たいへんなことになってしまいます。また、県立入試でこういう問題を作ってしまうと出題委員の適性が問われます。入学試験は長年にわたり全国に公開されますから。では、生徒の答案の中にそういうものはないのかというと大量に発生しています。小学校レベルの単位換算ができない中学3年生は、たくさんいます。時間⇔分⇔秒やm(メートル)⇔Km(キロメートル)で揺さぶるとガタガタになってしまいます。県立入試の正解率を少し下げたいと思えば、ここをちょっと突くだけで十分です。理科の電力の計算でも、電流が400mA(ミリアンペア)、電圧が5V(ボルト)というような資料の与えられ方をしたときに電力は2000W(ワット)という解答が続出しますw思わず、君の家はどんだけ電気代を払っているんだよと。この場合はミリアンペアをアンペアに直して、0.4A×5V=2Wとしなければなりません。過去問をみると問題文ではmAで与えられている場合ばかりなので計算にあたって自分でAに変換しないといけません。社会でも同様です。25000分の1の地形図では中学校からB君の家まで2cm(センチメートル)でした。この場合に実際の距離が50000km(キロメートル)ということはありません。この距離は通学不可能です。正解は、2cm×25000=50000cm=500m=0.5kmです。自分が答案に書いた数値が常識的なものなのかどうか確認してみましょう。この視点は意外と重要です。

2015.01.09

コメント(0)

-

勉強体力

今日は始業式前でしたが、岩井中の3年生は学校で早朝から連続5時間の実力テストでした。50分×5教科=250分=4時間10分です。この時間をずっと集中して解き続けなければなりません。 身体の体力と頭の体力の両方が求められます。

2015.01.07

コメント(0)

-

圏央道 現況

大生郷天満宮にお参りした帰りに菅原郵便局のあたりから坂東方面を撮ってみました。圏央道の橋脚です。私が八王子から桶川北本(埼玉)まで乗ってみたのが2011年のこと、茨城県内もつくばから東側は開通しています。残すは坂東市近辺になりました。 開通したら、とりあえず一周してみたいです。

2015.01.06

コメント(0)

-

茨城の中心は水戸

県立入試の過去問をやっていると「水戸」がよく出てきます。やはり、茨城県は水戸を中心に動いているのかと思います。私の中学時代には、水戸市立◯中学校の先生が毎日、朝の茨城新聞に問題を載せてくれて、それをご本人たちが夜の茨城放送(ラジオ)で解説していました。あれは本当に効きました。過年度の問題が本にまとまっていたので、自分で茨城新聞に電話をし、取り寄せて解いていたら、教研テストといわれた当時の実力テストでは、どの科目もほとんど間違えなくなりました。「水戸が県立入試に接近しているのでは?」という水戸から遠く離れた県の辺境に住む青い中坊の全くの誤解に基づく判断でしたが、結果的は大正解でした。なお、残念ながら、現在は、この企画は行われていません。本も出されていません。

2015.01.06

コメント(0)

-

中学社会 歴史

しばし休憩。 今日の中3は歴史の問題をやりました。 鎌倉幕府が早い時期から北条氏の「執権政治」という体制になったことは高校受験レベルの基本事項です。 それでは、そのあとの将軍はどうしたのですか?とか、なぜ北条氏は将軍にならなかったのですか?とか聞いてみたいところです。 特に後ろの問題は中学や塾の社会の先生にも聞いてみたい問題です。 中学の歴史は、いろいろと穴だらけです。私も高校に行って日本史を学ぶまでは奈良の都が710年から794年(平安遷都)まで続いたと思っていました。 何と(710年)立派な平城京、鶯鳴くよ(794年)平安京というわけで、そういう理解の人は多いと思います。

2015.01.05

コメント(0)

-

難関大学を一般入試で突破するには

難関大学を一般入試で突破するには、合格十分な学力+αが必要だと思う。それくらい厳しいものである。αは運もあるし、学力のもう一回りの厚みもある。この偏差値で見えてこない「学力のもう一回りの厚み」というのがなかなかついていないのですよね。いざとなると、そこの勝負なのですが。それに比べれば、「茨城」県立高校の入試は、張りぼてでなんとかなってしまう部分がある。本当に、しんどいのは水戸一高、それと高い倍率がついた場合の土浦一高くらいでしょうか。

2015.01.05

コメント(0)

-

中3 ただいま解答中

国語問題解答中。 大問1 向田邦子「父の詫び状」から。 大問2 鷲田清一「普通をだれも教えてくれない」から。 鷲田先生は以前、当ブログの読書日記でも紹介しました。ちょっと前の大学入試センター試験の問題に採用された方です。切り取り方によっては、高校入試向けにも大学入試入試向けにもなります。解いてる生徒たちは含蓄まで味わうというわけにはいかないと思いますが。。相変わらずおもしろい。 大問3以降。 古文は茨城県の場合、ほとんど現代語訳がついているのですが、毎回苦戦。短歌や詩の鑑賞も毎回苦戦。イメージが追いつかない感じです。それぞれ12点ずつしか配点がないのですが、意外とここの積み上げで手こずっていて本番までに、もう少しなんとかしないと。 茨城県の場合、小説が簡単なので、詩や短歌の鑑賞あたりをちょっと難しくすると上位校の合否に意外と影響を与えているのかもしれません。

2015.01.04

コメント(0)

-

新年 授業

あけましておめでとうございます。 今日から新年の授業を始めました。 昨日、大生郷天満宮で頂いたものです。 千葉県立の受験だとほんとにあっという間にやってくるのですが、茨城県立の場合まだまだこれから長いです。受験生全員が一斉に3月の学力検査を受けるようになって3年目です。みなさん、たっぷり勉強して高校生になってください。

2015.01.03

コメント(0)

全25件 (25件中 1-25件目)

1