PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

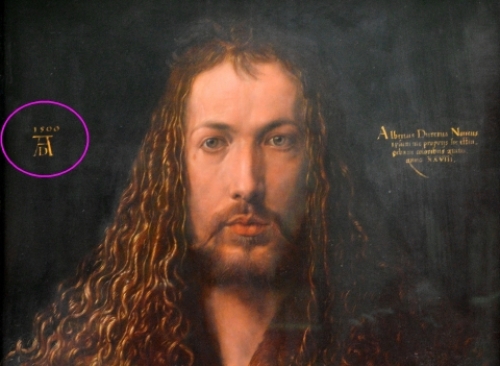

アルテ・ピナコテークのアートブックの表紙はデューラーの自画像になっている。(英語版)

デューラーと言えばまずその自画像が挙げられるくらい有名な絵であるし、確かに美貌のデューラー? が、個性的に表現されている。

そして次にデューラーの代表作として紹介されるのは四人の使徒であるが、これまた必ず紹介される一品である。

しかし、それだけでデューラーを見に行きたいと思った事はなかった。

行けばデューラーが解るかな? と思ったが、結局デューラーらしさは未だに良く解からない ![]()

アルブレヒト・デューラー(Albrecht Dürer)

モノグラム (monogram)のサイン

デューラーは生涯かなりたくさんの自画像を描いたらしい。

自分の顔にかなりの自身があったのは確か。またラテン語の学校も出ているので教養に関しても自身あり、自己の才能を非常に高く評価。それは絵の中のラテン語の文からも読み取れる。

「ここに私は自らをニュルンベルクのアルブレヒト・デューラー、当年28歳を不滅の色彩で描いた。」

1500年 デューラー自画像

28歳。一番イケテル肖像画であろう。ちょっとキリスト風に描いている所がミソでナルシストぶり全開ですね![]()

アルブレヒト・デューラー(Albrecht Dürer)(1471年~1528年)

金細工師の父の元で細工師の勉強もしたらしいが、絵画の方が興味があったらしい。(兄弟は18人。)

15歳で弟子入りした先生は古い中世末期のスタイルを残す画家だったらしいが3年修行。

ドイツでは一人前になる前に人生の意義を探求する為の遍歴の旅に出る慣習

があったそうで彼も神聖ローマ帝国内を旅して後に一時帰国して結婚。(1494年)

しかし、彼は直後に単身イタリアに向かう。 技術のみならず、職人の地位などドイツとは比べものにならないイタリアに残り勉強

したかったようです。

彼が傾倒したのはマンテーニャなど。ベリーニとは親交もあったと言う。(時代的にはミケランジェロとほぼ同年代。)

かくして 彼はイタリアで全盛だったルネッサンスの技を身につけドイツで最初のルネッサンスの画家となった

。(1512年には神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世に仕え宮廷画家となり、マクシミリアン1世が亡くなるまでニュルンベルク市

当局から年金が出続けたらしい。)

ところでデューラーはイタリアと故郷ニュルンベルクを行ったりきたりして生活している。

ホームは生まれた街。これは生涯ブレなかったようだ。

モノグラム (monogram)のサイン

名前を残す? 売る為? 1500年以降の作品には彼のサインマークが記されるようになった。上の囲った所に印がある

頭文字のAとDを組み合わせたモノグラム (monogram) であるが、彼が最初にモノグラムのサインを残した人

のようだ。

下は別の絵から持ってきたものであるが、鳥井の中にDかと思いきや、Aとはね・・。

故郷では最初版画を売り歩く事で生計を立てたらしいが、上に紹介したように 絵に自分のサイン(モノグラム)を残して名前をとにかくアピール。(

今まで北方ヨーロッパの職人にサインを残すと言う慣習が無かったのだろう。)

彼の名声はその木版や銅販画から高まったわけだが、このアルテピナコテークに版画の作品はなかった ので紹介できない ![]()

いずれにせよ 彼の活動(サイン入れ)は北方ヨーロッパの画家達も真似る所となり、それが画家達の地位を高める事に繋がったようだ

。

悲しみの聖母(聖母七つの悲しみ)

当然、

画家の仕事先は教会や貴族、大商人からの依頼である。

デューラーも初期の頃は沢山の宗教画や祭壇画を手がけている

。(作品はあまり知れ渡っていないが・・)

実はこの作品はアルテでは単体で紹介されていたが、これと似たデューラーがドレスデン国立絵画館にあった。

それは下に紹介する「嘆き」と共に7つの絵で構成されていた一つで、

ドレスデン国立絵画館のものは1496年「聖母七つの悲しみ」として紹介されている。

聖母の構図は全く同じ。こちらの製作年代が不明なのであるが、モノグラムのサインが見えない事から1500年よりも前、ドレスデンのものと同じ時期かも・・。

1500年頃 Lamentation(嘆き) (聖母七つの悲しみ)

実はドレスデンの作品はもっと登場人物が少ない。逆にこちらの作品に人が多いのはこの中に絵の依頼者であるアルブレヒト・グルムとその妻が絵の中に描かれているからだ。

この絵は最初はニュルンベルクのプレディガー聖堂に奉献されたものらしいが、最終的にバイエルン選定公マキシミリアン1世により買い取られてここにある。

1502年~1504年頃 Paumgarten Alter(パウムガルトナーの祭壇画)

中央・・キリストの生誕図らしい。 手前と画面奧の二人で東方三博士を表しているのだろう。

左は聖ゲオルギウス。右は聖エウスタキウス。

東方三博士の礼拝としては個性的な絵かも。

上に黄色でマルをしたが、画面下左右の小さな人々は、この絵の依頼者であるパウムガルトナー家の人々。紋章と共に描かれている。

尚、柱につけたマルの中にデューラーのモノグラムが記されている。但しこれに関しては年代が入っていない。

聖ゲオルギウスのドラゴンの部分

参考に載せました。下の祭壇画はウイーン美術史美術館所蔵の作品です。

1511年 三位一体の礼拝

ニュルンベルクの豪商マッテウス・ランダウアーの依頼で製作された物。

この作品も中にランダウアー氏が紛れているのでは? と思われるが、それよりも 画面右下の小さい人に注目。デューラー自身が登場している。

サイン代わりに本人が登場している所が凄いです![]()

1518年 Der Selbstmord der Lucretia(ルクレティアの自殺)

ルクレティアは王政ローマの最後の王の息子にレイプされ自殺。それがきっかけで王は追放されローマは共和制に向かう。

当時好まれた画題らしい。

このあたりから、私達の知るデューラーらしい特徴が見てとれる。が、先に紹介したイタリアのルネッサンス調の宗教画はサインこそ無

ければデューラーとは判別できない。どう見てもデューラーらしさが見いだせないのだ ![]()

さてさて、下がデューラー代名詞的な作品であるが、実は この頃デューラーはプロテスタントに改宗

していたようだ。

1517年にルターの宗教改革の運動が始まる。特にドイツでは北中部に於いてルターの支持が高かったようだ。

ルターが逮捕された時はカトリック教徒の襲撃を避けて逃げるように故郷に戻っているが、権力側に寄りながら見守っていたようだ。

1526年 The Four Apostles(四使徒)

左の絵、左から聖ヨハネ、聖ペテロ 右の絵 左から聖マルコ、聖パオロ

画題はThe Four Apostles(四使徒)となっているが、実は福音所記者の聖マルコや聖パオロは12使徒には入っていない。が、広義に七十門徒を入れる正教会では使徒に数えられているそうだ。

下のピンクのマルの所にモノグラムのサインがあった。

上の作品はニュルンベルク市にデューラー自身が寄贈。

市がプロテスタント側に付くと信じたから贈ったらしい

のだ。

後に(1627年)この絵もバイエルン 選定公マキシミリアン1世により買い取られている。

最後に、

1520年、デューラーは妻と下女を伴いネーデルランドに旅をする。長い旅になるのだが、それは新しい神聖ローマ皇帝、カール5世に直訴する目的があったらだ。(戴冠式で直訴する予定だった。)

実はデューラーは前皇帝マクシミリアン1世により終身年金が与えられていた。それが、彼の死と共にニュルンベルク市当局が年金を打ち切ったからだそうだ。

道中幾多の芸術家に会い、スケッチブック片手にデッサンもたくさんしたようだ。

そんな中クジラを見にゼーラントに向かい熱病にかかってしまう。1528年、この熱病の再発で命を落とすのである。

アルテピナコテークback number

リンク アルテ・ピナコテーク(Alte Pinakothek) 1

リンク アルテ・ピナコテーク(Alte Pinakothek) 3 (クラナッハ、ティツィアーノ)

他関連リンク

リンク クラナッハ(Cranach)の裸婦 1 (事業家クラナッハ)

リンク クラナッハ(Cranach)の裸婦 2 (官能の裸婦とヒトラーのコレクション)

-

金羊毛騎士団と金羊毛勲章(Toison d'or) 2018年06月22日

-

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum… 2017年01月20日

-

アウグスブルク 7 (シェッツラー宮殿 ・… 2016年05月24日