PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

![]() 2016年春 「ここはどこでしょう? 」クイズ 1 として紹介したものを改めて寺の紹介としてタイトルを変えました。

2016年春 「ここはどこでしょう? 」クイズ 1 として紹介したものを改めて寺の紹介としてタイトルを変えました。

2部構成で2回目が解答編でした。 ラストにリンク先載せました。

室生寺(むろうじ) 1 鎧坂(よろいざか)まで

室生寺(むろうじ)

陀羅尼助(だらにすけ)と役小角(えん のおづぬ)と典薬寮(てんやくりょう)

鎧坂(よろいざか)

「ここはどこでしょう? 」クイズ 1 として紹介したものを利用しています。

4月15日。と、ある山奥までやってきました。

このあたり、かつては林業で栄えた街だったそうです。

バスを降りて向かう先は非常に古いお寺です。

観光バスで来る人は見ても気付かないかもしれません。

赤い欄干の橋を渡るとそこは寺の敷地です。左に見える山も全て寺の境内です。

門前町はノスタルジックな趣です。

上のお店は薬局で、下の薬は胃腸薬「陀羅尼助(だらにすけ)」だそうです。

和薬の元祖とも言われる「陀羅尼助(だらにすけ)」

は 吉野で造られる漢方薬で、黄柏(オウバク)の木の皮をはいで、煎じ薬にしたもの

だそうですが、その起源は1300年前に遡るそうです。

陀羅尼助(だらにすけ)と役小角(えん のおづぬ)と典薬寮(てんやくりょう)

修験道の開祖である行者の 役小角(えん のおづぬ)が690年頃に起きた疫病から人々を救う為に大和国葛城の吉祥草寺の境内でキハダを煎じた(オウバクエキス)を作り飲ませたのが元祖らしい

。

食欲不振、腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎなどから整腸(便通を整える)まで幅広く利用できるので以来、 黄柏(オウバク)エキス薬は山岳修験者の常備薬

としても用いられたそうです。

※ 他にゲンノショウコウなども入っているようです。

修験者らは呪術の他、採薬、合薬術等の知識を持っていた。修行で山岳をを回る過程で薬草を見つけてくるだけでなく、植物の自生地から鉱脈まで見通していたと言います

。

その 彼らの知識は宮

廷官人の医薬として、また医師の養成および薬園等の管理をする典薬寮(てんやくりょう)との関わりも深かったようです

。

※ 732年(天平4年)には役小角の弟子で(韓国広足)が典薬寮のリーダー(典薬頭・てんやくず)に就任している。

陀羅尼助と言う名前の由来は、僧侶が陀羅尼を唱えるときにこれを口に含み強い苦みで眠気を飛ばしていた事から? きているらしい ![]()

天然のヨモギを使用した草餅のお店です。

五木寛之氏の百寺巡礼で紹介されたお店だそうです。ちょっと小ぶりで柔らかいお餅でした![]()

室生寺(むろうじ)に

渡る最初の太鼓橋

この界隈は寺に参詣した人達の食事処です。

寺の表門ですが、都合により石柱の寺の名前を消してあります![]()

一般の参詣者はこの門からでなく川沿いに進んだ所に拝観入り口があります。

拝観料は大人600円。金堂の国宝拝観は別途500円(お土産付き)。

写真追加

仁王門

こちらも都合上石柱の大本山の下の名前を消してあります。

写真追加

この寺では境内5箇所にQRコードのガイドがあり、ダウロードできる箇所に関してはFree Wi-fiが利用できます。おトイレは仁王門前に一箇所。とても綺麗です。

仁王門内側

虚無僧スタイルの方が尺八を吹いていました。

仁王門過ぎてから山に登る。

室生寺(むろうじ)の名所の一つ「鎧坂(

よろいざか)」

です。

幅の広い自然石の石積みの階段です。それが編み上げた鎧のようだ・・と言う事でこの名がついたそうです。

行きはよいけど帰りが転ばないよう注意が必要です。

両サイドはこの寺の名所の一つシャクナゲが植えられていますが、今年はまだでした![]()

5月の連休の頃には満開になる事でしよう。

代わりにまだ遅咲きの桜が残っていて、その花吹雪は寺の職員も見とれるほどでした。

金堂からの鎧坂方面

風に揺られて舞う花びらが堂の中にもたくさん散っていました。

この写真からはわかりにくいですが、拡大するとゴミのように白い斑点が写っているのがわかります。

こちらは鎧坂を上から撮影したものです。

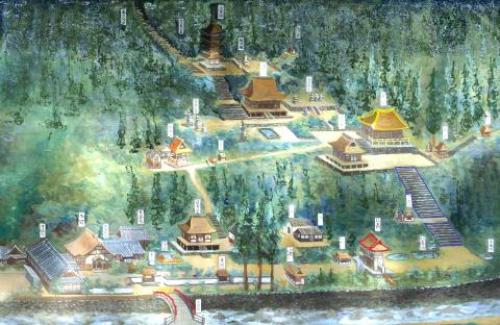

寺の見取り図(一部)です

看板を撮影したものですが光が反射して背景が写り込んでいた為に作画しています。

次回解答編で、金堂や弥勒堂、五重の塔の紹介をしますが、実は五重の塔から先の奥の院までの距離がかなりあり、かつ険しい石段が続きます。(足の不自由な方や小さいお子さん連れは無理です。)

たいてい紹介されているのは五重の塔の所までです。

Back number

室生寺(むろうじ) 1 鎧坂(よろいざか)まで

リンク 室生寺(むろうじ) 2 女人高野(にょにんこうや

-

京都五山禅寺 2 遣唐使から日宋貿易 & … 2021年12月11日

-

京都五山禅寺 1 大乗仏教の一派 禅宗と… 2021年11月16日

-

西国の寺社(Back number) 2021年11月02日