PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

2016年春 「ここはどこでしょう? 」クイズ 2 (1の解答編)として紹介したものを書き換えました。

![]() ラストにBack numberを追加しました。

ラストにBack numberを追加しました。

室生寺(むろうじ) 2 女人高野( にょにんこうや)

室生寺(むろうじ) の歴史

興福寺(こうふくじ)の別当

法相宗(ほっそうしゅう)

如意山の宝珠

女人高野( にょにんこうや)

鎧坂からの金堂

鎧坂から金堂も結構大変ですが、まだここは序章です。

金堂から本堂、五重の塔と登り。それから奧の院までかなり体力が必要ですし、奧の院は危険度も増します。スニーカーで行く事を勧めます。

場所は奈良の山奥。大阪からも時間的には遠くはありませんが駅からのバスのアクセスが非常に少なく不便です。土日や連休は寺を訪れる人の為に若干本数が増えていますが・・。

山の中なのでタクシー代も結構高いです。

前回紹介したのはAの橋からGの鎧坂を登った所

までです。

今回は金堂(黄色の丸)から先を紹介

します。

不便も含めて山の険しい石段でお年寄りには結構厳しい場所です。行けない人の為になるべく写真を詳しく載せる事にしました。

国宝 金堂 建造は平安時代初期

元は薬師堂だったと言われる。 国宝指定の釈迦如来立像他、同じく国宝の11面観音立像は非常に細工が細やかで美しい。

奈良、平安、鎌倉の時代に渡る国宝、重要文化財が安置されていて、ここは別料金で参拝できる

。但し撮影は禁止。

重文 弥勒堂 建造は鎌倉時代中期

本尊、弥勒菩薩立像も重要文化財指定

役行者(えんのぎょうじゃ)も祀られている。

金堂からの弥勒堂

弥勒堂では屋根の修復基金を求めています。ここはあちこち古びているので大口の寄付が欲しい所です。

国宝 灌頂堂(本堂) 1308年建立(鎌倉時代)

真言宗にとって重要な灌頂(かんじょう)を行う堂である。

真言・天台密教の道場として日本の仏教に大きな役割を果たした寺

である。

寺の歴史

は遡れば天平時代の770年~780年皇太子山部親 王(後の桓武天皇)の病気平癒の為にこの霊山にて僧が祈願した事がきっかけらしい。

その後興福寺の大僧徒 賢憬(けんけい)(714年~793年)が朝廷の命により開山。

しかしその後を賢憬に法相を学んだ高弟 修円(しゅえん)(771年~835年)が

五重の塔など寺の建立に携わっている。

興福寺(こうふくじ)の別

当

つまりこの寺は奈良時代、平城京を中心に栄えた仏教、南都六宗の中の法相宗(ほっそうしゅう)が縁起

である。

そして法相宗(ほっそうしゅう)の大本山が奈良の興福寺(こうふくじ)である。

※ 奈良時代には四大寺、平安時代には七大寺の一つ

賢憬(けんけい)も修円(しゅえん)もその在籍は興福寺であり当初この寺は興福寺の別当(興福寺の管轄の寺)であった

。

以降、 真言・天台密教の道場としてこのあたりの山一帯は奈良仏教界の山林修行の霊地となった

らしい。

法相宗(ほっそうしゅう)

西遊記でお馴染み玄奘であるが、彼はインドかたくさんの経を持ち帰る。そして彼は持ち帰った膨大な経典の翻訳に余生の全てを捧げたと言う。

その 玄奘の弟子が開祖した宗派で遣唐使によって日本に持ち込まれた

。

日本では8~9世紀に隆盛を極めている。賢憬(けんけい)も修円(しゅえん)も広めた当事者である。

また修円は興福寺に伝法院を設立するほどで空海や最澄とも親しかったと言う。

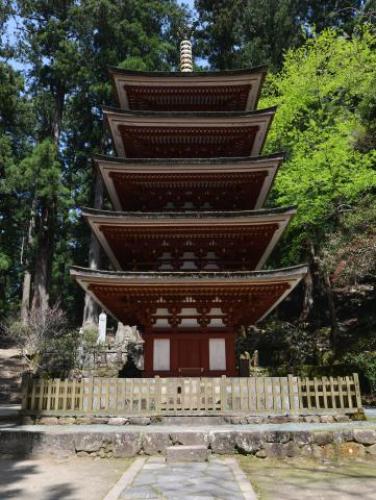

国宝 五重の塔 高さ16.10m

我が国最小の五重の塔

である。

寺の創設にかかわった修

円(しゅえん)の時代に遡る事かせ天平末から平安初期の建立らしい。

五重の塔の左脇から奧の院に進む階段がつながっているのだが・・。

下の写真地蔵が並ぶ向こうの山が如意山と言う。

如意山の宝珠

寺には弘法大師(空海)が唐の師匠、恵果阿闍梨(けいかあじゃり)より授かったと言う如意宝珠が山に埋められた・・と言う伝承が残っている

。

如意宝珠は菩薩や如意輪観音が持っている珠で意のままにどんな願いも叶えてくれる?

そんな宝珠が1946年(昭和21年)実際に発見されたと言う。

現在、宝珠は元の石像納経に戻したと言われその姿形も場所も公開されていない。

奧の院で僧の方に聞いたのだが、宝珠はこの地蔵の裏手の方あたりに埋められたと言う。

盗難の問題があるのでそれが本当かどうか解らないが・・。

奧の院に進む階段

ここから本格的な山登りとなります。(このあたりはまだ楽です)

七重ヶ岳

山道なので登ったり下ったり・・。写真は後ろを振り返った所。

パワーの満ちあふれた年輪の行った杉林です。

杉は万葉の頃から霊力の宿る神聖な木とされてきました。

このあたりシダ類の生息域で天然記念物に指定されていました。

またまた階段です。今度は歩幅が短く登るのはともかく降りるのは怖かったです。

傾斜角はかなり厳しく、しかも手すりが低いしつかまる程の安定も無い・・。

ぶっちゃけておきますが、山道の脇は何気に僧や尼のお墓だらけです ![]()

一人だったら怖い山道です。

段数は本に寄れば390段余り・・。ガタガタで足下悪く登りにくいのが難点です。

何度か休み休みやっと奧の院が見えました。

振り返った所

階段を登り切って最初に見えた景色です。

左が 重文 御影堂 鎌倉時代 (高野山御影道の形式だそうです)

右

が売店ここまで登った者にしか買えない可愛らしいお守りが売っている。

スモールサイズの梅と桜のお守りである。ストラップに調度よいサイズです ![]()

奧の院

如意山山頂です。反対のテラスからは里山の景色が眺められます。

さて、![]() 正解は女人高野と別称のある室生寺(むろうじ)でした。

正解は女人高野と別称のある室生寺(むろうじ)でした。

![]()

女人高野(にょにんこうや

)とは、 紀州の高野山が女人禁制だった為に室生寺に参詣する婦人が増えた

事によります。(1450年頃には参詣の記録が出でいる。)

はっきり呼ばれるようになったのは 興福寺からの独立後?

からかもしれません。

江戸時代1694年、五代将軍綱吉の時代、彼の庇護を受けていた 真言僧護持院降光が興福寺からの室生寺の分離を要求

。以降正式に 女性にも開かれた真言密教の寺院となり、綱吉の生母、桂昌院の庇護があり、幕府より多額の石(こく)をもらい寺は興盛

。

尚、その後室生寺は1964年真言宗豊山派より独立して真言宗室生寺派の大本山となっています。

ゴールデンウイークにはバスも増発。しかも長谷寺までの臨時便が寺の駐車場から出るようです。

この日は平日。バスは日中の1時間に1本あればよい方。

たまたま来たタクシーで長谷寺へ。山道なので走る走る。空いていたので6000円ちょいでしたが、通常8000円くらいかかるそうです。

今頃はシャクナゲが開花して連休は見頃でしょう。![]()

Back number

リンク 室生寺(むろうじ) 1 鎧坂(よろいざか)まで

にょにんこうや)

-

京都五山禅寺 2 遣唐使から日宋貿易 & … 2021年12月11日

-

京都五山禅寺 1 大乗仏教の一派 禅宗と… 2021年11月16日

-

西国の寺社(Back number) 2021年11月02日