PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

チベット仏教の高僧ダライ・ラマ(Dalai Lama)の名を知る人は多い事でしょう。

しかし 「ダライ・ラマ」が観世音菩薩(かんぜおんぼさつ)の化身

だったと知る人は少ないかもしれない。

観世音菩薩とは、救いの声(音)を観じた時に、すみやかに救いの手をさしのべてくれる菩薩様の事

日本に渡っている観音信仰の菩薩様はいろんな姿(種類)がおられますが、チベットではダライ・ラマの魂が繰り返しダライ・ラマを継承。現在のダライ・ラマ14世は4歳の時に生まれ変わりを認定され5歳で即位された方です。日本びいきでコンビニでの目撃情報もある気さくな人柄のようです。

(中国に迫害されていますが)チベット仏教にブレは無し。素晴らしいですね![]()

さて、話はそれましたが、今回は日本の観音信仰の霊場からの紹介です。

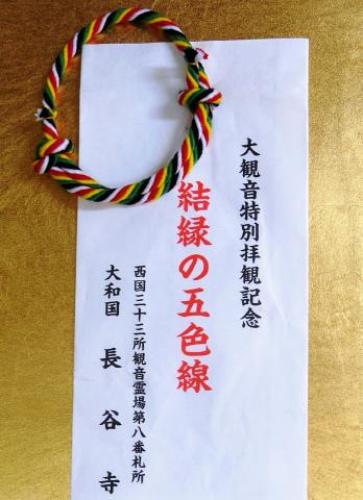

西国三十三所 観音霊場 八番札所 長谷寺 1

西国三十三所 観音霊場

大和国・長谷寺

長谷寺式観音

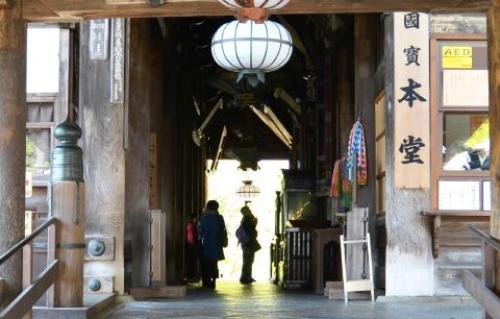

長谷寺へのゲート

残念ながら仁王門が修復中でホロを被っていました![]()

西国三十三所 観音霊場

大和国・長谷寺は「西国三十三所 観音霊場 八番札所」になっていますが、実はこの 「西国三十三所」は長谷寺(はせでら)を開山した徳道上人が閻魔(えんま)大王からの要請で開かれた・・とされています

。

つまり長谷寺が本来最初の観音霊場なのですが、西国(和歌山、奈良、大阪、京都、兵庫、滋賀、岐阜)の 巡礼路を考慮して札が付けられているようです。

因みに、「西国三十三所」、「坂東三十三箇所」、「秩父三十四箇所」で日本百観音となるらしい。

※ 「大和国・長谷寺」としているのは全国に幾つも長谷寺があるからです。特に関東圏の霊場「坂東三十三箇所」には鎌倉と厚木の二箇所に長谷寺があります。(鎌倉 は大和と同じく徳道上人が開祖となっている。)

大和国・長谷寺

境内地図

地図の下の 矢印↑

が上の写真の位置。次の

矢印↑

が登廊の始まる仁王門です。

オレンジで記した登廊(のぼりろう)

は山の上の本堂まで続く屋根付きの長廊下で、この寺の特徴です。

長谷寺の歴史は686年(朱鳥元年)天武天皇の為に「銅板法華説相図」を初瀬山の西に安置したのが縁起らしい。(本長谷寺の開山者は道明上人)

そして 727年(神亀4年)初瀬山の東に伽藍を造営して開山。衆生救済の為の十一面観音(重要文化財)を本尊に祀ったのが先に紹介した観音霊場の祖である徳道上人です。

仏教に国家鎮護の役割が担われた奈良時代、観音信仰はあっという間に広まったそうです。

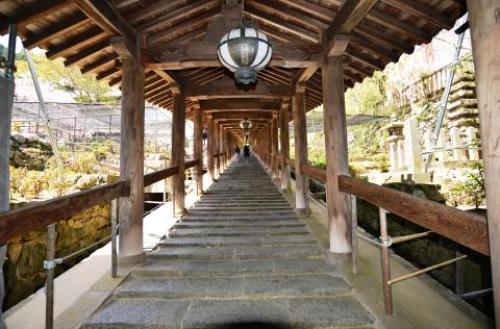

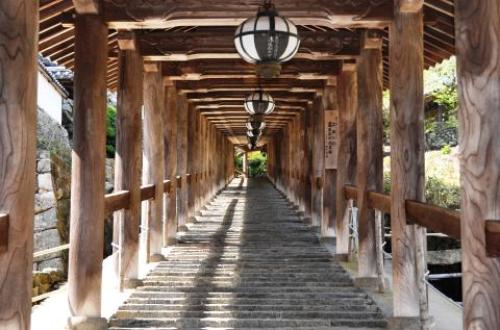

登廊(のぼりろう) 仁王門の下から撮影

登廊(のぼりろう)は

鎌倉時代(1039年

)春日大社の社司 中臣信清の子の病気平癒の為に 寄進されたもの だそうだ

。

399段(108間)上中下の三廊

に別れていて中廊と下廊は明治期(1894年)に再建されたもの。

下廊の脇は牡丹の畑となっている。

4月16日~5月8日現在、牡丹祭り開催中。今年は開花が遅れていたもよう。

中廊と上廊の間、蔵王堂から僅かに見えるのは鐘楼です。

山深く木々が邪魔をしているので本堂を下から撮影するのは不可能でした。

下が鐘楼です。

鐘楼の所から上廊を下に見た所。まさに山を登っている感じですね。

でも階段は浅いのでそんなに苦ではありませんでした。![]()

長谷寺名物の正午を知らせるホラ貝であるが、修行僧の日課らしい。

また深夜8時の雄叫びも有名だそうだ。

雨でもほぼ濡れずに本堂まで来れるのは嬉しいですね。![]()

本堂の伽藍は中央が土足で通り抜けできるようになっている。

その理由が長谷寺のご本尊、 十一面観音(重要文化財)を間近で拝む為である。

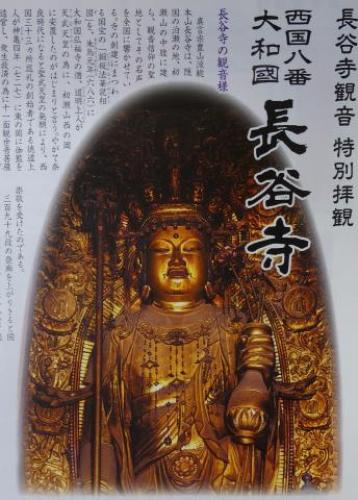

長谷寺式観音

実は 長谷寺の観音様は身の丈10m18cmと巨大

なのである。

木造の十一面観音像としては国内最大級

だそうだ。

当初の像は仏師稽文会(けいもんえ)・稽主勲(けいしゅくん)が近江国高島より来た霊木を彫ったもの

。

733年(天平5年)行基(ぎょうき)により開眼された。

しかし度重なる火災により現在の像は1538年(天文7年)大仏師運宗によりはぎ寄せ造りで再造されたものらしい。(特別展チラシより)

右手に数珠と錫杖。左手に水瓶蓮華を持ち方形の盤石に立位。

地蔵菩薩のごとく人間界に下りて衆生を救済する姿を示したこの錫杖を持つ菩薩を長谷寺式観音と呼ぶそうだ

。(通常の十一面観音に錫杖は無い)

本尊の写真撮影は禁止されている。それ故冊子から写真を拝借。

実は現在特別拝観が行われている。(春の部は~6月30日まで)

特別拝観では通常立ち入れない宝本堂の中に入り観音像の足に触れる事

ができる

のだ。

ちょっとバチカンのペテロの足を思い出しました。皆に触られてツルツルに・・。![]()

そしてお土産付き。

仏の智慧(ちえ)をあらわす五色の糸をより合わせた腕輪。

観音像の足に近づく時にこれを見につけるよう言われました。

これにより 観音像と御縁が結ばれた・・と言う印

になるそうです。

長谷寺入山料500円+本尊大観音特別拝観料1000円で1500円の所、共通券を先に購入すとる1300円になります。

尚、上のミサンガのような五色の腕輪は、それだけ買うと確か700円していました。土産付きで1300円はお得です ![]()

さて本堂続きです。

本堂の舞台は山にせり出している。

これを見て京都の清水寺を思いだしたのだが、

清水寺も西国三十三所 観音霊場 十六番札所であった

舞台から見える景色

載せきれなかったのでつづく。

-

京都五山禅寺 2 遣唐使から日宋貿易 & … 2021年12月11日

-

京都五山禅寺 1 大乗仏教の一派 禅宗と… 2021年11月16日

-

西国の寺社(Back number) 2021年11月02日