PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

うちの市は管区の警察が招集を掛けるシステムになっているので、警察に「もしかして名簿が間違っていませんか? 」と、あきらかに私に来るのはおかしいし、例年来ていなかったのに変・・と案内状の配信ミスを教えてあげた所・・。

「自分は今年初めて担当した。古い名簿が残っていたのだろう。自分は全て出すように言われたからしただけだ。」と、全く失敗に対する反省もなく、当たりまえのように弁明をされ「申し訳ない」の一言もなかった。

古い名簿が残っていたのでなく、貴方が違うファイルを開いたのだろう・・と突っ込みたかったが・・。

とにかく私は関係ないのだから今年の出席者名簿からはずすように伝え電話を切った。

そして切った後に諸々と不安が・・ ![]()

彼は、私の指摘を上司に報告しないのではないか?

ミスをそのままごまかして(ごまかしきれないと思うが・・)過去の名簿をこっそり全て消去するのではないか?

もし過去の登録者の名簿を全て消去したらとてもまずいと思う。

古物商の許可証はそもそも都の公安委員会の管轄で、取得する時も履歴書まで提出。

犯罪に利用されやすい分野だけに管理も本当は厳しい筈なのだ。

それに今回の案内は往復の返信葉書できている。間違い郵便の損害は大きいはず。

彼の上司に同情すると共に日本の未来に改めて不安がよぎる。

これが昨今の驚きの新人かー。警察の中にもいるんだー。

さて、今回は「デルフト(Delft)の旧教会」予定でしたが変更して先に「デルフト焼き」入れました

![]()

デルフト焼き(Delfts blauwx)

デルフト・ブルーと聞いて、最初はデルフト焼きの青い絵付け色の事かと思っていた。どうも デルフト・ブルー(Delfts blauwx)でデルフト

陶器そのものを表す名詞になっているようだ。

ところで デルフト焼きは陶器である

。磁器ではない。

陶器としてのルーツはマョルカの陶工達によるもの

であるが、見た目の特徴である 白地に青の姿は、当時人気のあったエキゾチックな東洋の磁器をモデルとして誕生

している。

※ デルフト・ブルーの青は、最初は中国陶器に似せたもの。そして後に有田焼の青がルーツになる。

オランダ東インド会社

(Vereenigde Oostindische Compagnie) 略してVOCが仕入れて 欧州に売っていた東洋の磁器は、非常に高価な品。持つ事ができたのは王侯貴族

である。

※ 中国の景徳鎮(けいとくちん)が入手できなくなり、代替えとして日本の有田焼が選ばれ伊万里港から船積みされ当時大量にオランダに渡っている。

しかし人気はあったがいずれにせよ磁器は高価な品。そこで代替え品? 人気にあやかり?

デルフト焼そのものを磁器に似せるようスズのグレーズで釉掛けしてベースを白く造ったのである

。(その方が後から彩色する青もより映える。)

これにより、あくまで磁器の代替え品であるにもかかわらず、 デルフト焼きは1600年から1800年頃までの間、裕福な人々の間で人気

が高まりコレクターも現れたそうだ。

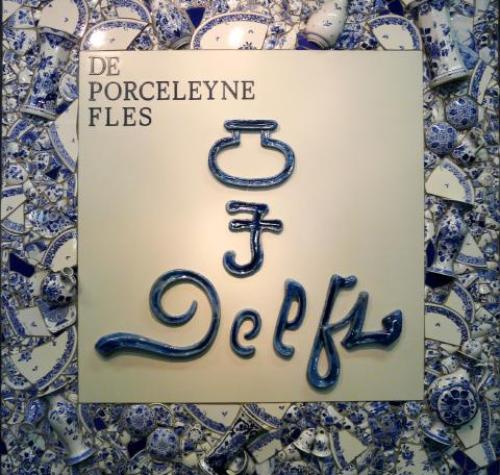

しかし、最盛期に33あった陶工も、現在残っている会社はデ・ポルセライネ・フレス(De Porceleyne Fies)一社のみらしい。(観光ツアーでは必ず訪れる所)

デ・ポルセライネ・フレス(De Porceleyne Fies)看板

型どりからベースと彩色、焼き、にいたる行程

陶板の絵付け

チューリップの花瓶の絵付け

絵皿はフェルメールのターバンの女。完全オランダ土産ですね![]()

工房の居間にはレンブラント(Rembrandt)の夜警(De Nachtwacht)が陶板に描かれている。

実はこの絵の正式な名前は

フランス・バニング・コック隊長とウィレム・ファン・ラウテンブルフ副隊長の市民隊

(De compagnie van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh)

た゜そうだ。

原画はアムステルダム国立美術館にあるが、表面のニスが変色し黒ずんだ為に長らく夜と間違われてきたらしい。本当は昼間なのだそうだ。

このレンブラントの絵は一人100ギルダーで、レンブラントには計1600ギルダー支払われている。

それなのに彼はみんなを平等のサイズに描かなかった事で問題が起きている。

余談であるが、当時のオランダでは絵の中の登場人物が多いほど絵に価値がもたれていたようだ。

だからフェルメールの絵は人物が少ないので安くしか評価されなかったようだ。

お店の展示品 アンティックなのか不明だが、意匠はジャパンですね。

デルフトの絵模様には、中国、日本、ペルシャの影響が見てとれる。

それらが参考にされたのは間違いない。

チューリップの花瓶

チューリップの正式な生け方はこのようなチューリップ用の専用花瓶に挿すのが本当ようです。

下は造花だから一列にならんでいるけど、実際のチューリップなら陽の無い方にクネクネする(成長ホルモンは陽が嫌い)ので本物の花ならもっと面白い姿になったのかもしれない。

初期のデルフト焼き

プリンセンホフ博物館(Municipal Museum Het Prinsenhof)

まだマヨルカ焼きの要素が残っている。かなりチープ。

ちよっと楽焼きのようです。

プリンセンホフ博物館(Municipal Museum Het Prinsenhof)

輸入の陶磁器がアジアから入るとデルフト陶器は売れなくなったそうだ。

だから生き残りをかけて磁器のような陶器の制作に入った

。

残念ながらアジアの陶器や磁器の制作過程を知らなかったのでこのようなスズをかけて地を白くする・・と言う方法を思いついたのかもしれない。

しかし、結果はオーライで、 今までの西洋の陶器ではなく、また中国の磁器とも似つかないが、新しい感覚のこの陶器はその珍しさもあり顧客を獲得。18世紀までは非常に売れた

のだそうだ。

1656年製 プリンセンホフ博物館(Municipal Museum Het Prinsenhof)

まるでホウロウのような軸薬の濃さ・・。

この白さと面白さは、 イギリスがボーンチャイナを出すと衰退

してしまう。

デルフト焼き、2度目の危機

である。

磁器以外に白さを出す方法をイギリスは発見したのである。

それはデルフトの白よりも美しく自然。

ジョサイア・ウェッジウッド(Josiah Wedgwood)(1730年~1795年)と

息子ジョサイア・ウェッジウッド2世 (Josiah Wedgwood II)は

白色粘土の代用品として牛の骨灰を陶土に混ぜる事により乳白色の陶器の開発に成功

したのだ。

それが ウェッジウッド(Wedgwood & Corporation Limited)である

。

以降イギリスの中でボーンチャイナは主流になりいろいろなメーカーが生まれている。

どう見てもデルフトとは比べものにならない品質である。

今後デルフト焼きの再起はあるのか? と言ったところで終わります。

徹夜になりましたが、本日大阪に移動し2週間弱滞在。

旧教会のところで後発のオランダ東インド会社(V O C)がなぜ日本にビジネス参入できたか? の経緯など紹介予定ですが、ひょっとすると旧教会の前にまた別の内容をはさむ可能生もあるので悪しからず・・![]()

-

焼物史 土器から青磁まで 2024年06月16日

-

アジアと欧州を結ぶ交易路 21 東洋の白い… 2024年04月26日