PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

カテゴリ: 武具・甲冑・武器

ラストに「ハプスブルグ家」関連のBack numberをいれました

。けっこうあります。

ラストに「ハプスブルグ家」関連のBack numberをいれました

。けっこうあります。

遅れてすみません。

甲冑の写真がありすぎて厳選するのに大変で・・。ある程度は系統だてして仕分けしたかったし・・。

以前、「西洋の甲冑」を紹介したシリーズがあります。

遅れてすみません。

甲冑の写真がありすぎて厳選するのに大変で・・。ある程度は系統だてして仕分けしたかったし・・。

以前、「西洋の甲冑」を紹介したシリーズがあります。

西洋の甲冑 1 (Armour Steel Clothing のテキスタイル)

西洋の甲冑 2 (Armour Clothing Mail)

西洋の甲冑 3 (中世の騎士とトーナメント)

リンク 西洋の甲冑 1 (Armour Steel Clothing のテキスタイル)

リンク 西洋の甲冑 2 (Armour Clothing Mail)

リンク 西洋の甲冑 3 (中世の騎士とトーナメント)

リンク 西洋の甲冑 1 (Armour Steel Clothing のテキスタイル)

リンク 西洋の甲冑 2 (Armour Clothing Mail)

リンク 西洋の甲冑 3 (中世の騎士とトーナメント)

ところが、アクセスも少なかったので続きを保留にしていたのです。

今回は、(V&A)の後に行ったウイーン新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)からたくさん紹介します。当初予定のグローブも少し載せます。

※ 「西洋の甲冑 3 (中世の騎士とトーナメント)」ではウイーン王宮のトーナメント用の武具のみ紹介してました。

ウイーン王宮の品は完全な王室コレクション です。 中世の騎士道、華やかなりし頃の名品の甲冑が 量、質とも見ごたえバツグン。

今回は、(V&A)の後に行ったウイーン新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)からたくさん紹介します。当初予定のグローブも少し載せます。

※ 「西洋の甲冑 3 (中世の騎士とトーナメント)」ではウイーン王宮のトーナメント用の武具のみ紹介してました。

ウイーン王宮の品は完全な王室コレクション です。 中世の騎士道、華やかなりし頃の名品の甲冑が 量、質とも見ごたえバツグン。

ハプスブルグ家のコレクションは、実際に誰が着用していたか解っている武具も残っているし、誰が造った鎧かわかっている物もあるのがすごい。

また、その展示方法が素晴らしく、武具好きの方には特にお勧めの美術館です。

※ 中世には王侯貴族の甲冑を請け負っていた有名な甲冑師一族もいたようです。

また、その展示方法が素晴らしく、武具好きの方には特にお勧めの美術館です。

※ 中世には王侯貴族の甲冑を請け負っていた有名な甲冑師一族もいたようです。

西洋の甲冑 4 ハプスブルグ家の甲冑

ウィーン王宮の甲冑コレクション

皇帝のパレード

双頭の鷲の紋章

ローマ帝国以降の欧州と戦争

中世、暗黒時代を経ての復活

十字軍の遠征と聖地奪還後に設立された騎士修道会

西洋の鎧の ルーツと 名称

ホーバーク(Hauberk)

メイル・アーマー( Mail Armour)

兜 バルビュート(Barbute)と イタリアン サレット(Sallet)

バルビュート(Barbute)

コリント式ヘルメット(Corinthian helmet)

イタリアン サレット(Sallet)

アベンテイル(Aventail)

アーメット(Armet)

クローズヘルメット(Close helmet)

マクシミリアン・タイプ

奇妙なヘルメット

イタリア ルネッサンス期の甲冑

スペイン王フェリペ 2 世 (Philip II)の騎馬戦闘用の鎧

15世紀後半のヨーロッパの有名鎧鍛冶家

イギリス サセックス伯の甲冑

グローブ(glove)

西洋の甲冑 4 ハプスブルグ家の甲冑

ウィーン王宮の甲冑コレクション

皇帝のパレード

双頭の鷲の紋章

ローマ帝国以降の欧州と戦争

西ローマ帝国解体後から始まるローマ帝国の危機

ロリカ・スクマタ(lorica squamata)中世、暗黒時代を経ての復活

十字軍の遠征と聖地奪還後に設立された騎士修道会

西洋の鎧の ルーツと 名称

ホーバーク(Hauberk)

メイル・アーマー( Mail Armour)

兜 バルビュート(Barbute)と イタリアン サレット(Sallet)

バルビュート(Barbute)

コリント式ヘルメット(Corinthian helmet)

イタリアン サレット(Sallet)

アベンテイル(Aventail)

アーメット(Armet)

クローズヘルメット(Close helmet)

マクシミリアン・タイプ

奇妙なヘルメット

イタリア ルネッサンス期の甲冑

スペイン王フェリペ 2 世 (Philip II)の騎馬戦闘用の鎧

15世紀後半のヨーロッパの有名鎧鍛冶家

イギリス サセックス伯の甲冑

グローブ(glove)

戦闘用の防具が甲冑(かっちゅう)です。

日本にも鎧(よろい)、兜(かぶと)がありますが、使用の目的は同じです。

見た目は違いますが、頭と体、また腕や足などを守る造りなのもほぼ一緒

です。

ただ、 西洋の甲冑は時代による変遷もさることながら、用途で構造が全く違う

のです。

地上戦用

殴り合い用?

馬上用、

トーナメント用

騎馬の馬用

殴り合い用?

馬上用、

トーナメント用

騎馬の馬用

欧州では甲冑造りの有名工房がイタリアとドイツにあったので、国による好みや造りの違いはあったのかもしれません。

そもそも 甲冑は高価故に着用できる人間は限られていました

。

多くは王の臣下達です。

鋼鉄で造られているのですから、 体にフィットさせる為にフル・オーダー です。

それは構造上、日本の甲冑以上に体に忠実にフィットさせなければならなかったからです。

以下の写真は照明が暗かったのと、武具、細部の見やすさの為に色調調整してコントラストを下げつつ明るくしています。

馬の甲冑もあるのですね。確かに馬がやられては大変ですが・・。

腰に付いているのは神聖ローマ帝国の紋章、双頭の鷲(Doppeladler)のようです。

つまり、これは皇帝の乗る馬の鎧らしい。

考えたら、馬も自分の甲冑と主の甲冑で総重量が人間2人分くらいになっているはず。重いよね。

双頭の鷲の紋章

もともとローマ帝国の国章は単頭の鷲の紋章だったらしい。

それに対して 「双頭」は「西ローマ」と「東ローマ」の帝国の支配権を表している とも・・。

つまり 双頭の鷲は二つの帝国の支配を示し、13世紀末から東ローマで使われるようになった紋章らしい 。

多くは王の臣下達です。

鋼鉄で造られているのですから、 体にフィットさせる為にフル・オーダー です。

それは構造上、日本の甲冑以上に体に忠実にフィットさせなければならなかったからです。

ところで、 西洋の甲冑(かっちゅう)は、古代ギリシャ、ローマ時代と、それ以降で分けて考えた方が良い

ようです。

西ローマ帝国が解体され、ローマ兵がいなくなった欧州の西側は、 過去の優れた文化が引き継げない自体にまで荒廃。

東ローマ帝国側も病気の蔓延や地震などで弱体化。

以降の 欧州はイスラム勢に攻められ、暗黒時代を迎え、文明も一度リセットされているから です。

古代の武具は青銅製。中世の欧州で使用されたのは鉄製 と素材も変わっている。

希少だった鉄が手に入りやすくなったこともある。何より機動力が上がる精巧な造りに加えて、軽量化は見てとれます。

ウィーン王宮の甲冑コレクション

皇帝のパレード

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から以降の 欧州はイスラム勢に攻められ、暗黒時代を迎え、文明も一度リセットされているから です。

古代の武具は青銅製。中世の欧州で使用されたのは鉄製 と素材も変わっている。

希少だった鉄が手に入りやすくなったこともある。何より機動力が上がる精巧な造りに加えて、軽量化は見てとれます。

ウィーン王宮の甲冑コレクション

皇帝のパレード

以下の写真は照明が暗かったのと、武具、細部の見やすさの為に色調調整してコントラストを下げつつ明るくしています。

馬の甲冑もあるのですね。確かに馬がやられては大変ですが・・。

腰に付いているのは神聖ローマ帝国の紋章、双頭の鷲(Doppeladler)のようです。

つまり、これは皇帝の乗る馬の鎧らしい。

考えたら、馬も自分の甲冑と主の甲冑で総重量が人間2人分くらいになっているはず。重いよね。

双頭の鷲の紋章

もともとローマ帝国の国章は単頭の鷲の紋章だったらしい。

それに対して 「双頭」は「西ローマ」と「東ローマ」の帝国の支配権を表している とも・・。

つまり 双頭の鷲は二つの帝国の支配を示し、13世紀末から東ローマで使われるようになった紋章らしい 。

13世紀と言えばヴェネツィアが十字軍と共に東ローマ(ビザンツ)帝国に侵攻してコンスタンティノポリスを陥落。 ラテン帝国を樹立したのが1204年 である。

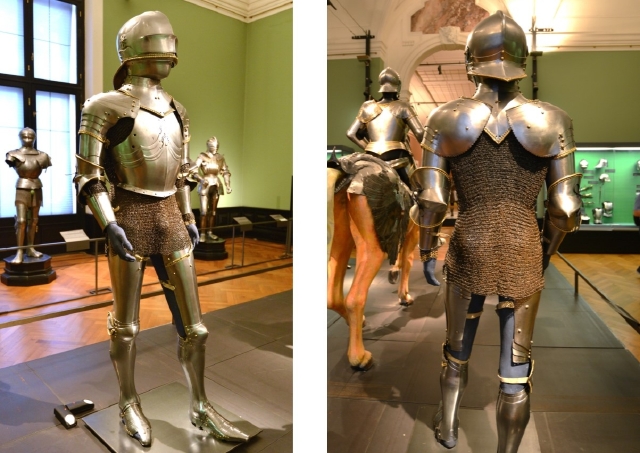

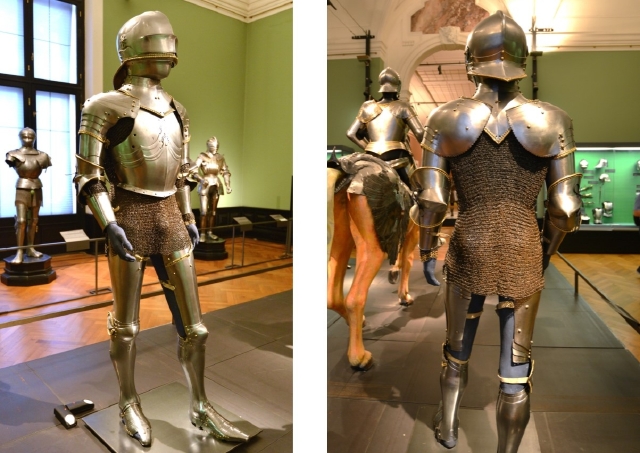

騎士の防具、前と後をセットにしてみました。

上の甲冑と一見似ているけど、比べてみると、前より後ろで違いが解りやすいですね。

鎖帷子と鋼鉄のプレートの混合(Mail and plate armour)です。

それにしても防具はパーツ毎に革ベルトで止められている。

ベルトが切れたら外れてしまうわけで、戦場で切られたらかなり慌てますね。

高級だから捨て置く事もできない。防具を抱えて撤収も在りだったかも・・。

そう考えると、 防具も毎日のメンテナンスが重要 になる。

オイルは絶対塗っていただろう・・と思われる。錆(さび)ちゃうし動きを良くする意味でも。

やはり 戦場には鍛冶屋も同行していたのかもしれない 。

補修もあるれけど場合によっては変形して脱げなくなる事もあるからね。

造形的にすごくきれいです。

鍛冶屋の作と言うよりは、やはり甲冑造りには造形デザイナーがいたのでしょうね。

西洋の鎧のルーツと名称

話をタイトルの甲冑に戻します。

西欧の中世の鎧は、およそ 3つのタイプに分類 できます。

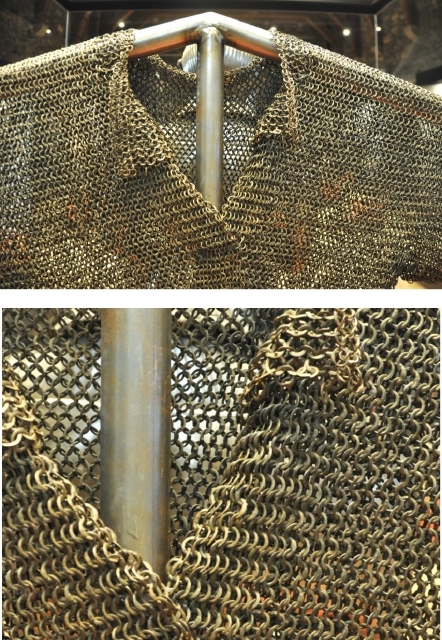

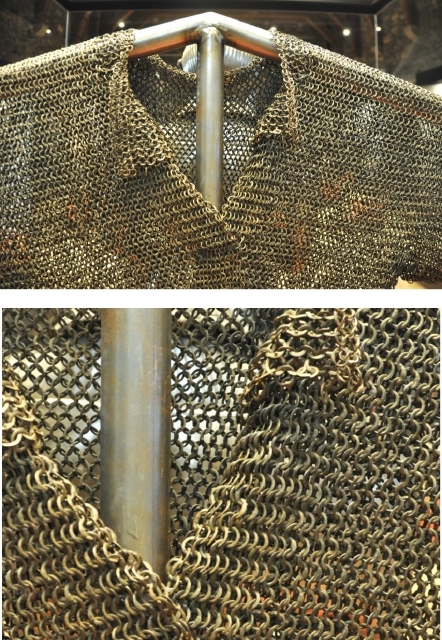

Mail (Armour) ・・・・・連状の鎖で造られた俗に「鎖帷子(くさりかたびら)」の衣。

ホーバーク(Hauberk)

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から

こちらは西洋の甲冑 2」で一度紹介していますが・・。

ゲント(Gent) フランドル伯居城から

メイル(Mail)の編み方に厚みがあります。チェーンのつなげ方も特徴があるようですね。

※ 城は写真だけ少し公開してました。

リンク ゲント(Gent) 3 (フランドル伯居城)

メイル・アーマー( Mail Armour)

ホーバーク(

Hauberk

)の説明を見て解るのは、やはり中世期の西洋の鎧(よろい)は、ギリシャやローマ時代の 胸当(ロリカ・Lorica)ではなく、鎖帷子(くさりかたびら)

Mail Armour から始まっている

ようです。

ホーバーク(

Hauberk

)の説明を見て解るのは、やはり中世期の西洋の鎧(よろい)は、ギリシャやローマ時代の 胸当(ロリカ・Lorica)ではなく、鎖帷子(くさりかたびら)

Mail Armour から始まっている

ようです。

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)

余談ですが、一般の郵便システムができるのは神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世 (Maximilian I)(1459年~1519年)の時代、1516年である。マクシミリアン1世の時代には、すでにPlate armour(プレート・アーマー)が出現している。

※ マクシミリアン1世は中世最後の騎士と呼ばれている。

※ 郵便事業のルーツについては以下に書いています。

リンク 欧州のポスト 1 郵便事業のルーツと黄色いポストの由来

リンク 欧州のポスト2 赤色-ポストの誕生と緑のポスト

※ 神聖ローマ帝国圏の郵便輸送事業は一社独占で行われていた。馬車も制服も目立つ為に黄色であった。

冒頭に触れたが、欧州では、古代に素晴らしい文明があり、それをローマ帝国が引き継いではいたが、 ローマ帝国が衰退の道をたどった時に西ローマ側(現EU諸国)は一度文明がリセットされている。

兜 バルビュート(Barbute)と イタリアン サレット(Sallet)

バルビュート(Barbute)

ミラノ ポルディ・ペッツォーリ美術館(Museo Poldi Pezzoli)から

古そうに見えるけど、実は15世紀の イタリアで人気だったヘルメット。

左 1460年 T字型 メトロポリタン美術館

比べると解るイタリアン バルビュート(Barbute)より遙かに芸術性が高いコリント式。

防御能力も高そうです。でも、重かったでしょうね。

なぜペリクレスを載せたか?

そもそも ギリシャの重装歩兵は戦闘時以外ではペリクレスのようにヘルメットを上向きに着用 していたらしい。

ミラノ ポルディ・ペッツォーリ美術館(Museo Poldi Pezzoli)から

頭頂部が尖っているのは、そうする事で強度が得られたから。

サレット(Sallet)とバルビュート(Barbute)は、ほぼ同時期にイタリアに現れた関連したヘルメット だったらしい。

突起にメイル(Mail)をカーテンのようにつなげて 利用していた? と思われる。

1320年頃から着脱式が出てきたらしい。

13世紀と言えばヴェネツィアが十字軍と共に東ローマ(ビザンツ)帝国に侵攻してコンスタンティノポリスを陥落。 ラテン帝国を樹立したのが1204年 である。

以前書いたが、 東ローマ(ビザンツ)帝国は完全にギリシャの帝国と化していた時代だが、実質西の支配に落ちた。

だがそのラテン帝国も1261年に陥落。

つまり双頭の鷲の紋章が使われ始めた時期は、西側のラテン帝国が滅んだ後の混沌とした時代に、 帝国の支配権を主張する者たちが、こぞって付けたがった紋章らしい 。

神聖ローマ皇帝の紋章であり、ハプスブルグ家の紋章にもなった 。

だがそのラテン帝国も1261年に陥落。

つまり双頭の鷲の紋章が使われ始めた時期は、西側のラテン帝国が滅んだ後の混沌とした時代に、 帝国の支配権を主張する者たちが、こぞって付けたがった紋章らしい 。

神聖ローマ皇帝の紋章であり、ハプスブルグ家の紋章にもなった 。

騎士の防具、前と後をセットにしてみました。

上の甲冑と一見似ているけど、比べてみると、前より後ろで違いが解りやすいですね。

鎖帷子と鋼鉄のプレートの混合(Mail and plate armour)です。

それにしても防具はパーツ毎に革ベルトで止められている。

ベルトが切れたら外れてしまうわけで、戦場で切られたらかなり慌てますね。

高級だから捨て置く事もできない。防具を抱えて撤収も在りだったかも・・。

そう考えると、 防具も毎日のメンテナンスが重要 になる。

オイルは絶対塗っていただろう・・と思われる。錆(さび)ちゃうし動きを良くする意味でも。

やはり 戦場には鍛冶屋も同行していたのかもしれない 。

補修もあるれけど場合によっては変形して脱げなくなる事もあるからね。

後で歴史を振り返りますが、要所で言うと、 暗黒の中世を経て、復活した欧州人の逆襲が始まる中世後半、騎士が増えた

のです。

特に 十次軍の遠征では、農民も兵士となって聖地エルサレムに向かった から、何万と言う兵士が従軍している。

欧州では中世期に十次軍遠征と言う一大イベントがあった。そこでの甲冑の需要は必須。

西欧側(ローマ教皇が中心に)は聖戦の参加者を大量に募集。

もともと領主になれない次男以下の貴族の子弟が、こぞって騎士を目指した事もあり、騎士ブームが到来する 。

最も、その頃は騎士のトップとなる諸侯はフルで武具を着用してましたが、お金の無い騎士見習いなどは装備を整えるのに何年もかかった。

特に 十次軍の遠征では、農民も兵士となって聖地エルサレムに向かった から、何万と言う兵士が従軍している。

欧州では中世期に十次軍遠征と言う一大イベントがあった。そこでの甲冑の需要は必須。

First Crusade (1096年~1099年)

Second Crusade (1145年〜1149年)

3rd Crusade (1189年~1192年)

4th Crusade (1202年~1204年)

西欧側(ローマ教皇が中心に)は聖戦の参加者を大量に募集。

もともと領主になれない次男以下の貴族の子弟が、こぞって騎士を目指した事もあり、騎士ブームが到来する 。

最も、その頃は騎士のトップとなる諸侯はフルで武具を着用してましたが、お金の無い騎士見習いなどは装備を整えるのに何年もかかった。

それ故、使いまわしも多く、戦場で敵方から奪った甲冑や、古い時代の甲冑もリメイクしたりと割と長く汎用されていたと思われる。

造形的にすごくきれいです。

鍛冶屋の作と言うよりは、やはり甲冑造りには造形デザイナーがいたのでしょうね。

欧州史の おさらいからです。

何事も歴史的背景は考慮すべき重要点ですが、武具は特にそうです。

ローマ帝国以降の欧州と戦争

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)には、他国の、また他の時代の武具の展示もありました。

ロリカ・スクマタ(lorica squamata)

下はローマ帝国時代の武将と馬のモデルです。

マネキンが着衣しているものは本物ではないと思われます。

彼が着ているのはローマの共和制から帝政時代にローマの武将が身につけていたロリカ・スクマタ(lorica squamata)lを模していると思われます。

ロリカ・スクマタ(lorica squamata)は鱗(うろこ)状の鎧(よろい)です。

防御の為に、 カバーしたい部分を青銅、鉄、鋼、革などの小片のパーツをシャツなどに重ねて、つなぎとめて仕立てられていた。構造がまさに魚のウロコや爬虫類のウロコ。

制作には時間や技術がいるものの、皇帝だけでなく、百人隊長などの武将も身につけていた当時の武具です。それは 革一枚のロリカより、当然、防御力はあった。

いつから取り入れられたかは不明。主に1~2世紀の帝政期初期の主流? 8世紀間に渡って利用されていた武具のようです。

下は、ウィキメディアから借りました。小さな金属片をつなげた品の一部です。

上は、青銅を薄くして小さくしたプレートを縫い付けてあるようです。

マネキンが身に付けて居るのは腰と肩に、おそらく上よりは大きめの厚手の革を縫い付けていたのでは? と想像できます。防御だけでなく、オシャレさもあったのかもしれない。

ところが、現存も無い事を考えると、この技術はすたれてしまった。と考えられる。

もともと細工が細かいし、時間もかかるし技術もいる。これよりはメイルの方が造りやすかった?

長い暗黒時代に、技術者もいなくなり、もっと楽で丈夫なMail Armour(メイル・アーマー)にとって代わられたのかもしれない。

中世、暗黒時代を経ての復活

つまり、 西も東もイスラム勢を押さえるストッパーがほぼ居なくなり、荒らされ放題だったのが暗黒時代 です。5世紀から9世紀頃。特に地中海域はひどかった。

海賊による襲撃や拉致が横行。拉致されれば、奴隷として売り飛ばされ生涯が終わった。

シチリア島も陥落し、ローマではヴァチカンさえ襲撃された。

暗黒時代とは、「キリスト教徒にとっての悪夢の時代」を指しているワード です。

カール大帝以降に、領主に付随する騎士階級が誕生する。

システムも装備も、かつてのローマ兵とは全くの別物 です。

王の兵士と言うよりは、騎士は王の臣下(しんか)と言う位置です。

武具はまたそこから進化を始める。

そこらへんを書いたリンク先以下です。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミック

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊

また、9世紀、襲われてばかりいた沿岸国の中で 海運に特化して海賊との戦闘に力を入れ自主防衛をしながら地中海交易を再開する 国がイタリア半島とアドリア海岸から出現 する。

Marine Republics(海洋共和国)の台頭はローマ帝国以来の地中海交易を活発化させた。

Marine Republics(海洋共和国)の台頭はローマ帝国以来の地中海交易を活発化させた。

ヴェネツィア商人とか、ジェノバの商人はここから生まれている。

少なくとも、 地中海交易の復活はキリスト教社会の復活の足がかりになった のは間違いない。

※ この当時はまだガレー船が主流の時代です。

そこらへんを書いたリンク先以下です。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊

リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦

十字軍の遠征と聖地奪還後に設立された騎士修道会

先に少し触れた 騎士階級の誕生が、結果的に 十字軍の遠征に繋がる 。

ローマ教皇の命で聖地エルサレムをイスラムから奪還するべく、各国の王は臣下(騎士)を連れて隊を組み出動。

ローマ教皇の命で聖地エルサレムをイスラムから奪還するべく、各国の王は臣下(騎士)を連れて隊を組み出動。

第一次十字軍(The First Crusade)1096年~1099年。

※ First Crusadeではおよそ騎士4200人~4500人。歩兵3万人が参加と伝えられるが、実際の戦力は1/6程度? さらに実際聖地にたどり付けたのは数%。

ところで、十字軍の出動をどうカウントしているか?

また、ローマ教皇庁が認めていたのは大国の君主がそれなりの騎士を連れて出かけた隊を指すから個人レベルのは当然入らない。

1~4回が数えられているが4回目は「暴挙」。そもそも聖地へも本当に行く気があったのか? 正当性を考えるなら、十字軍としてカウントできないと思う。

※ 4回目が落としたのは同胞のキリスト教国。かつてのローマ帝国の首都である。それはCrusadeではない。内紛に乗じた、ただの略奪行為だった。

何事も歴史的背景は考慮すべき重要点ですが、武具は特にそうです。

ローマ帝国以降の欧州と戦争

西ローマ帝国解体後から始まるローマ帝国の危機

西ローマの皇帝制が解体され 西ローマ帝国が消滅したのは476年。

西ローマの皇帝制が解体され 西ローマ帝国が消滅したのは476年。

以降、帝都コンスタンティノポリスのあった東ローマ帝国の管理下にはあったが、か つての西ローマ帝国領は縮小の一途をたどって行く

。

※ 西ローマ帝国解体でローマ兵も居なくなったからだ。

一方、 東ローマ帝国側も 大変な事態に追い込まれて行く。 北アフリカや シリア・パレスティナ の穀倉地をイスラムに奪われ、その奪還に奔走していたから西側の防衛どころではなかった 。

※ 西ローマ帝国解体でローマ兵も居なくなったからだ。

一方、 東ローマ帝国側も 大変な事態に追い込まれて行く。 北アフリカや シリア・パレスティナ の穀倉地をイスラムに奪われ、その奪還に奔走していたから西側の防衛どころではなかった 。

※ 穀倉地(属州)が無ければ市民に食料の供給もできないし、兵士に給料も支払えない。

※ ローマ帝国の安泰は、高い給料を払う事で得られていた強いローマ軍兵士の存在だった。

東ローマの皇帝ユスティニアヌス1世(在位527年~565年)もローマ帝国の再起をかけて奮闘はしたが、疫病のバンデミックと災害に阻まれ、 実質のローマ帝国はユスティニアヌス1世の代でほぼ終わっている 。

※ ローマ帝国の安泰は、高い給料を払う事で得られていた強いローマ軍兵士の存在だった。

東ローマの皇帝ユスティニアヌス1世(在位527年~565年)もローマ帝国の再起をかけて奮闘はしたが、疫病のバンデミックと災害に阻まれ、 実質のローマ帝国はユスティニアヌス1世の代でほぼ終わっている 。

ローマ帝国の公用語はラテン後。それは王政期以来、ローマのアイデンティティー(identity)であった。

これが消えた時点でローマ帝国は終了したとみて良い。

ローマ帝国の公用語はラテン後。それは王政期以来、ローマのアイデンティティー(identity)であった。

これが消えた時点でローマ帝国は終了したとみて良い。

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)には、他国の、また他の時代の武具の展示もありました。

ロリカ・スクマタ(lorica squamata)

下はローマ帝国時代の武将と馬のモデルです。

マネキンが着衣しているものは本物ではないと思われます。

彼が着ているのはローマの共和制から帝政時代にローマの武将が身につけていたロリカ・スクマタ(lorica squamata)lを模していると思われます。

※ 英語だと「スケールアーマー(Scale armour)」

壁画などに見られるだけで、存在は知られているが、完品は現存していないらしい。

壁画などに見られるだけで、存在は知られているが、完品は現存していないらしい。

ロリカ・スクマタ(lorica squamata)は鱗(うろこ)状の鎧(よろい)です。

防御の為に、 カバーしたい部分を青銅、鉄、鋼、革などの小片のパーツをシャツなどに重ねて、つなぎとめて仕立てられていた。構造がまさに魚のウロコや爬虫類のウロコ。

制作には時間や技術がいるものの、皇帝だけでなく、百人隊長などの武将も身につけていた当時の武具です。それは 革一枚のロリカより、当然、防御力はあった。

いつから取り入れられたかは不明。主に1~2世紀の帝政期初期の主流? 8世紀間に渡って利用されていた武具のようです。

下は、ウィキメディアから借りました。小さな金属片をつなげた品の一部です。

上は、青銅を薄くして小さくしたプレートを縫い付けてあるようです。

マネキンが身に付けて居るのは腰と肩に、おそらく上よりは大きめの厚手の革を縫い付けていたのでは? と想像できます。防御だけでなく、オシャレさもあったのかもしれない。

ところが、現存も無い事を考えると、この技術はすたれてしまった。と考えられる。

もともと細工が細かいし、時間もかかるし技術もいる。これよりはメイルの方が造りやすかった?

長い暗黒時代に、技術者もいなくなり、もっと楽で丈夫なMail Armour(メイル・アーマー)にとって代わられたのかもしれない。

中世、暗黒時代を経ての復活

つまり、 西も東もイスラム勢を押さえるストッパーがほぼ居なくなり、荒らされ放題だったのが暗黒時代 です。5世紀から9世紀頃。特に地中海域はひどかった。

海賊による襲撃や拉致が横行。拉致されれば、奴隷として売り飛ばされ生涯が終わった。

シチリア島も陥落し、ローマではヴァチカンさえ襲撃された。

暗黒時代とは、「キリスト教徒にとっての悪夢の時代」を指しているワード です。

フランク族のカール王(742年~814年)がローマ教皇に指名されて大帝(神聖ローマ皇帝在位:800年~814年)となると、彼はキリスト教国である西欧の国を守ると同時にかつての西ローマ領を奪還するべく戦いを開始。

すぐに結果が出たわけではなかったが、 強いフランク族の存在が、西欧を暗黒の中世から救った

のである。

カール大帝以降に、領主に付随する騎士階級が誕生する。

システムも装備も、かつてのローマ兵とは全くの別物 です。

王の兵士と言うよりは、騎士は王の臣下(しんか)と言う位置です。

武具はまたそこから進化を始める。

そこらへんを書いたリンク先以下です。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミック

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊

また、9世紀、襲われてばかりいた沿岸国の中で 海運に特化して海賊との戦闘に力を入れ自主防衛をしながら地中海交易を再開する 国がイタリア半島とアドリア海岸から出現 する。

ヴェネツィア商人とか、ジェノバの商人はここから生まれている。

少なくとも、 地中海交易の復活はキリスト教社会の復活の足がかりになった のは間違いない。

※ この当時はまだガレー船が主流の時代です。

そこらへんを書いたリンク先以下です。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊

リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦

十字軍の遠征と聖地奪還後に設立された騎士修道会

先に少し触れた 騎士階級の誕生が、結果的に 十字軍の遠征に繋がる 。

第一次十字軍(The First Crusade)1096年~1099年。

※ First Crusadeではおよそ騎士4200人~4500人。歩兵3万人が参加と伝えられるが、実際の戦力は1/6程度? さらに実際聖地にたどり付けたのは数%。

ところで、十字軍の出動をどうカウントしているか?

First Crusade (1096年~1099年)

Second Crusade (1145年〜1149年)

3rd Crusade (1189年~1192年)

4th Crusade (1202年~1204年)

※ Crusadeは聖戦の意。

十字軍はローマ教皇庁が公式にその出動を認めた時にカウントされている。

だから勝手に自分たちで行ったのは十字軍とは言えない。※ Crusadeは聖戦の意。

また、ローマ教皇庁が認めていたのは大国の君主がそれなりの騎士を連れて出かけた隊を指すから個人レベルのは当然入らない。

1~4回が数えられているが4回目は「暴挙」。そもそも聖地へも本当に行く気があったのか? 正当性を考えるなら、十字軍としてカウントできないと思う。

※ 4回目が落としたのは同胞のキリスト教国。かつてのローマ帝国の首都である。それはCrusadeではない。内紛に乗じた、ただの略奪行為だった。

話を最初に戻すと、

最初の十字軍部隊が聖地エルサレムを奪還した後に主要部隊は帰国 してしまった。つまり 聖地を管理する者が一気に減ってしまったのだ。

聖地はイスラム圏の中の孤島のような場所。いつ取り返されるかもわからない危険地帯。

巡礼者が、せっかく近郊の港までたどり付いても、そこから神殿まで危険がいっぱい。

これがきっかけで、テンプル騎士団やヨハネ騎士団などの 騎士修道会(Knights of Christ)が誕生 する事になる。

聖地への巡礼者を守る為に自主的にできたボランティアの騎士らが昇格してテンプル騎士団となった。

聖地への巡礼者を守る為に自主的にできたボランティアの騎士らが昇格してテンプル騎士団となった。

※ テンプルは聖地のソロモン神殿(エル・アクサ・モスク Mosque of El Aksa)内に本拠を置く事を許された事からネーミングされた。

※ ヨハネ騎士団は後から軍事化。もとは巡礼者の病院だった。

つまり、騎士修道会はどこかの王族に属している騎士では無かった。 キリストの騎士を名乗のる慈善団体のような立場。彼らはローマ教皇庁には従った

。

つまり、騎士修道会はどこかの王族に属している騎士では無かった。 キリストの騎士を名乗のる慈善団体のような立場。彼らはローマ教皇庁には従った

。

※ 各国に窓口となる事務局など支部も持っていた。

十字軍の騎士が着用していたのがMail (Armour)である。いわゆる鎖帷子(くさりかたびら)。

十字軍の騎士が着用していたのがMail (Armour)である。いわゆる鎖帷子(くさりかたびら)。

特にテンプル騎士団は、Mail Armour(メイル・アーマー)の上にシトー会の白装束をつけて戦っていた。

これら 騎士修道会は中世あこがれの存在 となる。信心深い者らは十字軍に参加する事を夢見ていた。

一方、彼らの事務局のまわりには武具や武器の商人らが集まってきていた。

十字軍時代は、武器も兵士も大量に必要であった からだ。

要するに、十字軍が聖地を奪還してしばらくは、兵士の補充、バレスチナへの食糧、武器など物資の輸送。また大量に押し寄せる巡礼者の旅費など 経済はものすごく回っていた わけです。

騎士修道会を書いたリンク先以下です。

リンク 騎士修道会 1 (テンプル(神殿) 騎士修道会)

リンク 騎士修道会 2 (聖ヨハネ騎士修道会)

リンク 新 騎士修道会 3 (ロードスの騎士)

一時は聖地エルサレムを奪還し、周り(パレスチナ)に十字軍国家も複数建設していたキリスト教軍であったが、100年後には一変。エルサレムを奪われ、追われ、さらにアッコを奪われキプロス島、最後はロードス島に逃れて縮小されて行く

のである。

一時は聖地エルサレムを奪還し、周り(パレスチナ)に十字軍国家も複数建設していたキリスト教軍であったが、100年後には一変。エルサレムを奪われ、追われ、さらにアッコを奪われキプロス島、最後はロードス島に逃れて縮小されて行く

のである。

結局、エルサレムを奪ったのは最初だけで終わった。Second Crusadeに至っては、エルサレムにもたどり付けなかった。

因みに、十字軍の活躍と共に海洋共和国(Marine Republics)は多大な恩恵を受けていた。先に触れたが、 巡礼者や兵士、また武器や食料を運ぶ為の船や荷に特需があったから当時の海洋共和国は11世紀頃にどこも全盛期を迎えている。

とは言え、 直接エルサレム近郊の港に着岸できる権利を持った海洋共和国は3つくらい 。

逆に言えば、パレスチナの港に着岸許可を持つヴェネチアやジェノバしか、巡礼者を船でエルサレムまで(地中海を横断して)運べなかったのである。だから聖地行きの船はヴェネチアやジェノバから出航していた。

話を最初に戻すと、

最初の十字軍部隊が聖地エルサレムを奪還した後に主要部隊は帰国 してしまった。つまり 聖地を管理する者が一気に減ってしまったのだ。

聖地はイスラム圏の中の孤島のような場所。いつ取り返されるかもわからない危険地帯。

巡礼者が、せっかく近郊の港までたどり付いても、そこから神殿まで危険がいっぱい。

これがきっかけで、テンプル騎士団やヨハネ騎士団などの 騎士修道会(Knights of Christ)が誕生 する事になる。

※ テンプルは聖地のソロモン神殿(エル・アクサ・モスク Mosque of El Aksa)内に本拠を置く事を許された事からネーミングされた。

※ ヨハネ騎士団は後から軍事化。もとは巡礼者の病院だった。

※ 各国に窓口となる事務局など支部も持っていた。

特にテンプル騎士団は、Mail Armour(メイル・アーマー)の上にシトー会の白装束をつけて戦っていた。

これら 騎士修道会は中世あこがれの存在 となる。信心深い者らは十字軍に参加する事を夢見ていた。

一方、彼らの事務局のまわりには武具や武器の商人らが集まってきていた。

十字軍時代は、武器も兵士も大量に必要であった からだ。

要するに、十字軍が聖地を奪還してしばらくは、兵士の補充、バレスチナへの食糧、武器など物資の輸送。また大量に押し寄せる巡礼者の旅費など 経済はものすごく回っていた わけです。

騎士修道会を書いたリンク先以下です。

リンク 騎士修道会 1 (テンプル(神殿) 騎士修道会)

リンク 騎士修道会 2 (聖ヨハネ騎士修道会)

リンク 新 騎士修道会 3 (ロードスの騎士)

結局、エルサレムを奪ったのは最初だけで終わった。Second Crusadeに至っては、エルサレムにもたどり付けなかった。

因みに、十字軍の活躍と共に海洋共和国(Marine Republics)は多大な恩恵を受けていた。先に触れたが、 巡礼者や兵士、また武器や食料を運ぶ為の船や荷に特需があったから当時の海洋共和国は11世紀頃にどこも全盛期を迎えている。

とは言え、 直接エルサレム近郊の港に着岸できる権利を持った海洋共和国は3つくらい 。

逆に言えば、パレスチナの港に着岸許可を持つヴェネチアやジェノバしか、巡礼者を船でエルサレムまで(地中海を横断して)運べなかったのである。だから聖地行きの船はヴェネチアやジェノバから出航していた。

西洋の鎧のルーツと名称

話をタイトルの甲冑に戻します。

西欧の中世の鎧は、およそ 3つのタイプに分類 できます。

Mail (Armour) ・・・・・連状の鎖で造られた俗に「鎖帷子(くさりかたびら)」の衣。

Mail and plate armour

・・鎖帷子と鋼鉄のプレートの混合。

Plate armour

・・・鋼鉄の鎧(よろい)

ですが、これもまた呼び方が複数。

Hauberk(ホーバーク) ・・ そもそもはMail で造られたシャツがHauberk (ホーバーク) です。 (Part2の時に説明)

※ しかし、Mail hauberk(メイル・ホーバーク)、Chain hauberk(チェーン・ホーバーク)と素材を入れて表現する人もいる。この場合、鉄のプレートで造られたPlate armour(プレート・アーマー)の事をsteel hauberk(スチール・ホーバーク)と呼ぶ場合もある。

ですが、これもまた呼び方が複数。

Hauberk(ホーバーク) ・・ そもそもはMail で造られたシャツがHauberk (ホーバーク) です。 (Part2の時に説明)

※ しかし、Mail hauberk(メイル・ホーバーク)、Chain hauberk(チェーン・ホーバーク)と素材を入れて表現する人もいる。この場合、鉄のプレートで造られたPlate armour(プレート・アーマー)の事をsteel hauberk(スチール・ホーバーク)と呼ぶ場合もある。

つまり、Mail Armour、Armour Clothing Mail、Hauberkと呼び方もそれぞれ。だからややこしかったのです。

ホーバーク(Hauberk)

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から

こちらは西洋の甲冑 2」で一度紹介していますが・・。

メイル(Mail)でできたシャツがホーバーク(Hauberk)

「Mail (armour)の歴史」などはPart2で扱っています。

「Mail (armour)の歴史」などはPart2で扱っています。

ゲント(Gent) フランドル伯居城から

メイル(Mail)の編み方に厚みがあります。チェーンのつなげ方も特徴があるようですね。

ベルギーのゲント(Gent)にあるフランドル伯の居城は、十字軍時代に建造された古い城です。

マクシミリアン1世の代にハプスブルク家に受け継がれたフランドル。

※ もともとブルゴーニュ公領だったフランドル。妻はそのブルゴーニュ公の1人娘。

ゲントは孫のカール5世(Karl V)の生まれた街でもあります。

武具の他に拷問器具の博物館でした。マクシミリアン1世の代にハプスブルク家に受け継がれたフランドル。

※ もともとブルゴーニュ公領だったフランドル。妻はそのブルゴーニュ公の1人娘。

ゲントは孫のカール5世(Karl V)の生まれた街でもあります。

※ 城は写真だけ少し公開してました。

リンク ゲント(Gent) 3 (フランドル伯居城)

メイル・アーマー( Mail Armour)

その鎖帷子がいつ頃出たのかは定かでない。でも 原型は古代青銅時代にあったらしい。

当時、鉄はまだ希少品。古代ギリシャには青銅製の品があったらしいが、先に紹介した鱗(うろこ)の鎧(よろい)、ロリカ・スクマタ(lorica squamata)の方が人気があったのかもね。

メイル(Mail)の素材は、中世の欧州で鉄(

iron

) or 鋼鉄(steel)となった。

メイル(Mail)の素材は、中世の欧州で鉄(

iron

) or 鋼鉄(steel)となった。

当時、鉄はまだ希少品。古代ギリシャには青銅製の品があったらしいが、先に紹介した鱗(うろこ)の鎧(よろい)、ロリカ・スクマタ(lorica squamata)の方が人気があったのかもね。

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)

左のカブトは7世紀頃から? 十字軍の兵士もこのタイプを被っていたかも・・。

※ 9世紀から13世紀にかけて最も一般的に着用されたメイル(Mail)防護服である。

※ 9世紀から13世紀にかけて最も一般的に着用されたメイル(Mail)防護服である。

もしかしたら、古代の物とは、ルーツが違うかもしれない。

なぜなら、 中世のものは 郵便輸送用の袋がルーツらしい から・・。

中世の 鎖帷子(くさりかたびら)が「メイル(Mail)」と呼ばれるのは、そうした理由かららしい。

なぜなら、 中世のものは 郵便輸送用の袋がルーツらしい から・・。

中世の 鎖帷子(くさりかたびら)が「メイル(Mail)」と呼ばれるのは、そうした理由かららしい。

余談ですが、一般の郵便システムができるのは神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世 (Maximilian I)(1459年~1519年)の時代、1516年である。マクシミリアン1世の時代には、すでにPlate armour(プレート・アーマー)が出現している。

※ マクシミリアン1世は中世最後の騎士と呼ばれている。

リンク 欧州のポスト 1 郵便事業のルーツと黄色いポストの由来

リンク 欧州のポスト2 赤色-ポストの誕生と緑のポスト

※ 神聖ローマ帝国圏の郵便輸送事業は一社独占で行われていた。馬車も制服も目立つ為に黄色であった。

冒頭に触れたが、欧州では、古代に素晴らしい文明があり、それをローマ帝国が引き継いではいたが、 ローマ帝国が衰退の道をたどった時に西ローマ側(現EU諸国)は一度文明がリセットされている。

だから? 中世期の西洋の鎧(よろい)は、メイル アーマー(Mail Armour)から再度始まっている。

とする説はあながち間違いではないと思う。

その メイル(Mail)は十字軍時代に活躍し、欧州ではプレートの鎧が出現する14世紀まで長く利用されていた

。防護性も使い勝手も良かったのだろう。

しかし、 武器の変化に伴いメイル(Mail)だけでは使われなくなった。

※ イスラムではオスマン帝国時代を通してずっと使用されていたが・・。

兜 バルビュート(Barbute)と イタリアン サレット(Sallet)

バルビュート(Barbute)

ミラノ ポルディ・ペッツォーリ美術館(Museo Poldi Pezzoli)から

古そうに見えるけど、実は15世紀の イタリアで人気だったヘルメット。

左 1460年 T字型 メトロポリタン美術館

右 1470年~1480 年 Y 字型 メトロポリタン美術館

※ 上の写真はいずれもウィキメディアからかりました。

バルビュート(Barbute)は古代ギリシャのコリント式に似ている事から古代礼賛のルネッサンスの中で生まれたヘルメット と考えられている。

知識人が多くいたイタリアならではの 古代へのリスペクトと考えられる。実際、イタリア以外での人気は無かった らしいから・・。

※ 上の写真はいずれもウィキメディアからかりました。

バルビュート(Barbute)は古代ギリシャのコリント式に似ている事から古代礼賛のルネッサンスの中で生まれたヘルメット と考えられている。

知識人が多くいたイタリアならではの 古代へのリスペクトと考えられる。実際、イタリア以外での人気は無かった らしいから・・。

参考に以下に古代ギリシャの コリント式ヘルメット(Corinthian helmet)

を紹介。

左 BC500年 青銅製のコリント式ヘルメット(Corinthian helmet) ミュンヘン古遺物博物館

右 BC430年頃 コリント式ヘルメットを付けたペリクレスの胸像 バチカン美術館Vatican Museumsこれ自体は後年のコピーらしい。

※ 着用した時に首筋が守られる造り だった。

※ 上の写真はいずれもウィキメディアからかりました。

左 BC500年 青銅製のコリント式ヘルメット(Corinthian helmet) ミュンヘン古遺物博物館

右 BC430年頃 コリント式ヘルメットを付けたペリクレスの胸像 バチカン美術館Vatican Museumsこれ自体は後年のコピーらしい。

※ 着用した時に首筋が守られる造り だった。

※ 上の写真はいずれもウィキメディアからかりました。

比べると解るイタリアン バルビュート(Barbute)より遙かに芸術性が高いコリント式。

防御能力も高そうです。でも、重かったでしょうね。

なぜペリクレスを載せたか?

そもそも ギリシャの重装歩兵は戦闘時以外ではペリクレスのようにヘルメットを上向きに着用 していたらしい。

ローマ帝国でも1世紀まではイタリア式コリント ヘルメットが使用されていたらしいが、 ローマ兵も上向きに着用の慣行からスッポリかぶると言うより帽子のように着用

していたらしいのだ。

それが粋(いき)な着用の仕方だったのかもね。

ローマ帝国ではギリシャ文化を礼賛していたようだから・・。

イタリアン サレット(Sallet)

それが粋(いき)な着用の仕方だったのかもね。

ローマ帝国ではギリシャ文化を礼賛していたようだから・・。

イタリアン サレット(Sallet)

それ故? 無駄な部分ははずされ? 安全性は落ちるけど、最初から被るだけのサレット(Sallet)誕生につながったのかもしれない。

ミラノ ポルディ・ペッツォーリ美術館(Museo Poldi Pezzoli)から

頭頂部が尖っているのは、そうする事で強度が得られたから。

サレット(Sallet)とバルビュート(Barbute)は、ほぼ同時期にイタリアに現れた関連したヘルメット だったらしい。

アベンテイル(Aventail)

ヘルメットと Mail が合体したもの。

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)

突起にメイル(Mail)をカーテンのようにつなげて 利用していた? と思われる。

1320年頃から着脱式が出てきたらしい。

こうした表面がみががれていない鉄色の黒い甲冑も存在する。

エドワード黒太子(Edward, the Black Prince)(1330年~1376年)と呼ばれるイングランドの王太子がそう呼ばれたのは、甲冑の色が黒だったから、という説もある。

??

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)

被るだけのタイプ?

アーメット(Armet) 15世紀から17世紀半ばまで使用された

Armetはバイザーが横開き。Close helmetは縦開き。

サンカントネール美術館(musée du Cinquantenaire)から (ベルギー ブリュッセル)

写真がなくて、少しぼけてますが、横開きはこれくらいしかなくて・・。これがArmetかな?

こうした表面がみががれていない鉄色の黒い甲冑も存在する。

エドワード黒太子(Edward, the Black Prince)(1330年~1376年)と呼ばれるイングランドの王太子がそう呼ばれたのは、甲冑の色が黒だったから、という説もある。

??

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)

被るだけのタイプ?

アーメット(Armet) 15世紀から17世紀半ばまで使用された

Armetはバイザーが横開き。Close helmetは縦開き。

サンカントネール美術館(musée du Cinquantenaire)から (ベルギー ブリュッセル)

写真がなくて、少しぼけてますが、横開きはこれくらいしかなくて・・。これがArmetかな?

アーメット(Armet)は

イタリア、フランス、イギリス、低地諸国、スペインで広く使用

されたらしい。

ベルギーは低地だしね。

クローズヘルメット(Close helmet)

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から

中世後期からルネッサンス時代

1390年~1410年バイサーはとがっていたらしいが、1410年頃からバイザーは丸みを帯びてくる。

サンカントネール美術館(musée du Cinquantenaire)から (ベルギー ブリュッセル)

国により? それぞれ。タイプがいろいろあります。

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から

右のはどこから開くのかもわからない。

マクシミリアン・タイプ

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から

ゲントのフランドル伯居城にも マクシミリアン・タイプがありました。

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から

トーナメント用の騎士の所に展示されていました。

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から

皇帝もしくはそれらに準じる人たちの甲冑かも

金の象嵌細工がほどこされ、帽子も盾も非常におしゃれ。

いずれにしてもキズもなさそうなので、実戦使用は無かったと思われる。

戦場で目立つ為なのか? ゴージャスすぎる甲冑

後ろの肖像画の方の甲冑ですが、誰か調べている時間も無いので・・。

奇妙なヘルメット

「グロテスクな」バイザーを備えたヘルメットも数多く残っているらしい。

これらは、パレードやお祭りの際に着用される「衣装鎧」の一部として使用されたと考えられています。

下のは肖像の人物に似ているかも。

ところで、前回「ウィーン国立歌劇場とハプスブルグ家の落日」の中、「ルネッサンスの中で掘り起こされた古代の舞台劇」でも書きましたが、この時代、 15世紀、イタリアでは偶然も含めて多数の過去遺跡の発見や書物の発見(ローマ時代やギリシャ時代の)があった のです。

知識人や人文学者、また芸術家らがこぞってそれら過去の遺物を掘り起こし、 研究を行い、礼賛し、古代にあった文明を復興させようと活動。それがルネッサンス( Renaissance) です。

ベルギーは低地だしね。

クローズヘルメット(Close helmet)

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から

中世後期からルネッサンス時代

1390年~1410年バイサーはとがっていたらしいが、1410年頃からバイザーは丸みを帯びてくる。

サンカントネール美術館(musée du Cinquantenaire)から (ベルギー ブリュッセル)

国により? それぞれ。タイプがいろいろあります。

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から

右のはどこから開くのかもわからない。

マクシミリアン・タイプ

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から

ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館(Victoria and Albert Museum)

マクシミリアン・タイプ? のドイツ式クローズヘルメット。

ベローズバイザー付き。1520年。

アーメット(Armet)と似ているが、バイザーが縦に開らく。

またクローズ式でもニュールンベルク型とアウグスブルク型があったらしい。

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から

本家のマクシミリアン・タイプ?

神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世 (Maximilian I)(1459年~1519年)はブルゴーニュ公女(一人娘)と結婚した事で金羊毛勲章(Toison d'or)をハプスブルグ家に継承した。

マクシミリアンが中世最後の騎士と呼ばれるのは、彼が ブルゴーニュ公の領土をフランスから守ったからなのである。

フランスvsオーストリアの因縁はそこから始まったらしいが・・。

因みに彼の孫がカール5世 (Karl V)(1500年~1558年)である。

※ 金羊毛勲章(Toison d'or)と公女との結婚の事など書いています。

リンク 金羊毛騎士団と金羊毛勲章(Toison d'or)

マクシミリアン・タイプ? のドイツ式クローズヘルメット。

ベローズバイザー付き。1520年。

アーメット(Armet)と似ているが、バイザーが縦に開らく。

またクローズ式でもニュールンベルク型とアウグスブルク型があったらしい。

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から

本家のマクシミリアン・タイプ?

神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世 (Maximilian I)(1459年~1519年)はブルゴーニュ公女(一人娘)と結婚した事で金羊毛勲章(Toison d'or)をハプスブルグ家に継承した。

マクシミリアンが中世最後の騎士と呼ばれるのは、彼が ブルゴーニュ公の領土をフランスから守ったからなのである。

フランスvsオーストリアの因縁はそこから始まったらしいが・・。

因みに彼の孫がカール5世 (Karl V)(1500年~1558年)である。

※ 金羊毛勲章(Toison d'or)と公女との結婚の事など書いています。

リンク 金羊毛騎士団と金羊毛勲章(Toison d'or)

ゲントのフランドル伯居城にも マクシミリアン・タイプがありました。

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から

トーナメント用の騎士の所に展示されていました。

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から

皇帝もしくはそれらに準じる人たちの甲冑かも

金の象嵌細工がほどこされ、帽子も盾も非常におしゃれ。

いずれにしてもキズもなさそうなので、実戦使用は無かったと思われる。

1500 年頃から、甲冑やヘルメットにもファッション性が現れてくる。

クローズヘルメットは多種多様なものが現れてくる。

実践やトーナメントはもちろん、パレードやお祭りに特化したような物もあらわれる。

状況でパーツの取り換えなどするタイプも出ていたらしい。

トーナメント武具は前回紹介していますが、馬上から長い棒で付き合う試合なので防具は特殊な形に進化しています。

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から状況でパーツの取り換えなどするタイプも出ていたらしい。

トーナメント武具は前回紹介していますが、馬上から長い棒で付き合う試合なので防具は特殊な形に進化しています。

戦場で目立つ為なのか? ゴージャスすぎる甲冑

後ろの肖像画の方の甲冑ですが、誰か調べている時間も無いので・・。

奇妙なヘルメット

「グロテスクな」バイザーを備えたヘルメットも数多く残っているらしい。

これらは、パレードやお祭りの際に着用される「衣装鎧」の一部として使用されたと考えられています。

下のは肖像の人物に似ているかも。

イタリア ルネッサンス期の甲冑

メイルとプレートの混合写真を探していて、変な物を見つけた。

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から

右の騎馬のおじさんは細かいメイルとプレートの混合であるが、正面の甲冑は何か変。

ヘルメットが螺髪(らほつ)柄だ

甲冑もちょっと異色。

甲冑の主はウルビーノ公フランチェスコ マリア 1 世(Francesco Maria I) (1490年~1538年)。

ローマ風の鎧 。これは イタリアン、 ルネサンスの典型的なスタイル らしい。

布地にたくさんのプレートを縫い付けてできているらしい。

1532年頃にミラノの有名な 甲冑師フィリッポ・ネグローリ(Filippo Negroli)によって制作 。

ウィーンに説明はなく、ネットで画像検索して見つけました。

メイルとプレートの混合写真を探していて、変な物を見つけた。

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から

右の騎馬のおじさんは細かいメイルとプレートの混合であるが、正面の甲冑は何か変。

ヘルメットが螺髪(らほつ)柄だ

甲冑もちょっと異色。

甲冑の主はウルビーノ公フランチェスコ マリア 1 世(Francesco Maria I) (1490年~1538年)。

ローマ風の鎧 。これは イタリアン、 ルネサンスの典型的なスタイル らしい。

布地にたくさんのプレートを縫い付けてできているらしい。

1532年頃にミラノの有名な 甲冑師フィリッポ・ネグローリ(Filippo Negroli)によって制作 。

ウィーンに説明はなく、ネットで画像検索して見つけました。

ところで、前回「ウィーン国立歌劇場とハプスブルグ家の落日」の中、「ルネッサンスの中で掘り起こされた古代の舞台劇」でも書きましたが、この時代、 15世紀、イタリアでは偶然も含めて多数の過去遺跡の発見や書物の発見(ローマ時代やギリシャ時代の)があった のです。

知識人や人文学者、また芸術家らがこぞってそれら過去の遺物を掘り起こし、 研究を行い、礼賛し、古代にあった文明を復興させようと活動。それがルネッサンス( Renaissance) です。

※ Renaissanceはフランス語で「再生」の意。

それにしてもエンボス加工で螺髪(らほつ)の造形って、笑う

これはリクエストなのか? 甲冑師の趣味なのか?

説明ではムーア人の・・となっていましたが、これはまさにヘレニズム期のペルシャの人々の頭です。

ヘレニズム期にペルシャ帝国で、ギリシャ彫刻のスタイルを借りて初めて仏像が制作された。

それら像は東洋に伝来。

ブッダの頭髪はペルセポリスの壁画にいる人々と全く同じ螺髪(らほつ)のヘアスタイルです。

下は 象嵌細工がほどこされた鎧。

黒く磨かれた鎧に金線を埋め込み模様を描く象嵌細工(ぞうがんざいく)の手法と、エンボス加工の技術で造られた鎧 だそうです。

金の絵付けかと思ってましたが象嵌細工だったのですね。

因みに、イベリア半島は 1492年のイスラムのナスル朝(グラナダ王国)陥落で完全に一掃された。

中世後期 ヨーロッパで有名な甲冑師一族であるアウクスブルクのヘルムシュミート(Helmschmied)家の作品。

中世後期 ヨーロッパで有名な甲冑師一族であるアウクスブルクのヘルムシュミート(Helmschmied)家の作品。

スペイン王フェリペ 2 世 (Philip II)の騎馬戦闘用の鎧

甲冑師デジデリウス・コルマン・ヘルムシュミート(Desiderius Kolman Helmschmied)(1513年~1579年)制作。 1544 年頃。

画像が暗すぎてかなり色調を明るくしてます。カラーが少し違うかもしれません。

この鎧は 神聖ローマ帝国皇帝カール5世(Karl V)(1500年~1558年)(神聖ローマ帝国皇帝在位:1519年 ~1556年)が息子フェリペ 2 世(Felipe II)(1527年~1598年)の為に発注した鎧。

それにしてもエンボス加工で螺髪(らほつ)の造形って、笑う

これはリクエストなのか? 甲冑師の趣味なのか?

説明ではムーア人の・・となっていましたが、これはまさにヘレニズム期のペルシャの人々の頭です。

ヘレニズム期にペルシャ帝国で、ギリシャ彫刻のスタイルを借りて初めて仏像が制作された。

それら像は東洋に伝来。

ブッダの頭髪はペルセポリスの壁画にいる人々と全く同じ螺髪(らほつ)のヘアスタイルです。

下は 象嵌細工がほどこされた鎧。

黒く磨かれた鎧に金線を埋め込み模様を描く象嵌細工(ぞうがんざいく)の手法と、エンボス加工の技術で造られた鎧 だそうです。

金の絵付けかと思ってましたが象嵌細工だったのですね。

金工象嵌は、元々シリアで生まれ、シルクロード経て飛鳥時代に日本にも伝来した技術 です。

金工象嵌は、元々シリアで生まれ、シルクロード経て飛鳥時代に日本にも伝来した技術 です。

シリアのダマスカスで生まれたからダマシン(Damascene)と呼ばれる。

トレドの工芸品の土産として今も有名。 トレドではダマスキナード(Damasquinado) と呼ばれている。

6世紀~13世紀、イベリア半島はイスラムに支配されていた。

キリスト教と反転するレコンキスタ後は、改宗して残留した元イスラムの職人らが、キリスト教文化と融合したムデハル(mudejar)様式なる建築などを残している 。スペインが他の欧州と少し違うのはその為だ。

また、シチリア島もイスラムに占領された時代があり、シチリアでもムデハルが見られる。

金工象嵌は、イスラムの職人らが欧州人に伝えた技術だったのかもしれない。

トレドの工芸品の土産として今も有名。 トレドではダマスキナード(Damasquinado) と呼ばれている。

6世紀~13世紀、イベリア半島はイスラムに支配されていた。

キリスト教と反転するレコンキスタ後は、改宗して残留した元イスラムの職人らが、キリスト教文化と融合したムデハル(mudejar)様式なる建築などを残している 。スペインが他の欧州と少し違うのはその為だ。

また、シチリア島もイスラムに占領された時代があり、シチリアでもムデハルが見られる。

金工象嵌は、イスラムの職人らが欧州人に伝えた技術だったのかもしれない。

因みに、イベリア半島は 1492年のイスラムのナスル朝(グラナダ王国)陥落で完全に一掃された。

スペイン王フェリペ 2 世 (Philip II)の騎馬戦闘用の鎧

甲冑師デジデリウス・コルマン・ヘルムシュミート(Desiderius Kolman Helmschmied)(1513年~1579年)制作。 1544 年頃。

画像が暗すぎてかなり色調を明るくしてます。カラーが少し違うかもしれません。

この鎧は 神聖ローマ帝国皇帝カール5世(Karl V)(1500年~1558年)(神聖ローマ帝国皇帝在位:1519年 ~1556年)が息子フェリペ 2 世(Felipe II)(1527年~1598年)の為に発注した鎧。

ウイーンにはボディ。スペインにヘルメットがあるらしい。

若かりし頃のオラニエ公ウィレム1世(Willem I)(1533年~1584年)の肖像

上の写真はウィキメディアからかりましたが、デルフトのプリンセンホフ博物館(Municipal Museum Het Prinsenhof)にあった肖像画で、 若かりし頃のオラニエ公です。

彼が身に着けている甲冑が、先に紹介したフェリペ2世の甲冑と同じ甲冑師、デジデリウス・コルマン・ヘルムシュミート(Desiderius Kolman Helmschmied)の作品です。

ヘルムシュミート家では、神聖ローマ帝国含む複数の王侯貴族を顧客としていた。

15世紀後半のヨーロッパの有名 鎧鍛冶家

アウグスブルク(Augsburg)の ヘルムシュミート(Helmschmied)家

イギリス サセックス伯の甲冑

ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館(Victoria and Albert Museum)

第5代サセックス伯ロバート・ラドクリフ( Robert Radclyffe, 5th Earl of Sussex)(1573年~1629年)の甲冑。

先に黒大使の話を書きましたが、時代は違えど、イギリスでは黒が好まれたのかな?

あるいは、霧の多い国だから、目立つ為かもしれない。

ナポレオンはそこに彼が居るのが判る為に帽子をわざと横向きに被ったと言われている。

戦いにおいて、大将がどこにいるか臣下らから判る。と言うのも必要だったのかな?

グローブ(glove)

グローブの試着見本がありました。

ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館(Victoria and Albert Museum)

手の平側はなめし皮革。

グローブもそれぞれなのか? 時代による変遷か? 使用目的別なのか? 役割別なのか?

手のひら側はなめしの革です。

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から

細かいメイル(Mail)で繋がれている。これは蒸れ防止なのか? より細やかに動かせる為なのか?

武器と一体化したグローブもありました。

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から

ガラスケースの中なので反射と写り混みで見ずらいのが難ですが・・。

おまけ

股間用の鎧

メイル(Mail)だけでなく、こんなカバーもあったようですが、写真はコレのみでした。

行方不明になりがちなのかな?

武具に詳しいわけではないので、こんな程度の紹介しかできませんが、とにかく写真が大量にあったので写真公開をしておこうと思ったのです。

これらは見本でなく、後世のレプリカでもなく、全て実戦用に当時造られた武具だからです。

しかも、今まで、いろんな美術館、博物館などで、使い古しの汚いのや、兜だけとかいうのは見てきましたが、 大量に、ここまで保存が良い武具を見たのは初めて です。

例えば、フランス革命で解体されたフランスには、王家の物は何一つ残っていない。

革命期に略奪されたり、革命政府に売り飛ばされ(競売がおこなわれたりしている)たりと紛失しているからです。

でも、 オーストリ帝国の場合、同じく王政は解体されはしたが、第一次大戦後にゆるやかに解体されたし、 解体以前からハプスブルグ家のコレクションは美術史美術館で一般公開されていた。

フランスのように散逸する事はなく、王家のものはそのまま残ったのだと思われます。

若かりし頃のオラニエ公ウィレム1世(Willem I)(1533年~1584年)の肖像

上の写真はウィキメディアからかりましたが、デルフトのプリンセンホフ博物館(Municipal Museum Het Prinsenhof)にあった肖像画で、 若かりし頃のオラニエ公です。

彼が身に着けている甲冑が、先に紹介したフェリペ2世の甲冑と同じ甲冑師、デジデリウス・コルマン・ヘルムシュミート(Desiderius Kolman Helmschmied)の作品です。

ヘルムシュミート家では、神聖ローマ帝国含む複数の王侯貴族を顧客としていた。

ヘルムシュミート(Helmschmied)家の代表するメンバー

ローレンツ・ヘルムシュミート(Lorenz Helmschmied) (floruit 1467年~1515年)

コルマン・ヘルムシュミート(Kolman Helmschmied)(1471年~1532年)

デジデリウス・コルマン・ヘルムシュミート(Desiderius Kolman Helmschmied)(1513年~1579年)

15世紀後半のヨーロッパの有名 鎧鍛冶家

アウグスブルク(Augsburg)の ヘルムシュミート(Helmschmied)家

インスブルック(Innsbruck)(Austria) の ゾウゼンホーファー(Seusenhofers)家

ミラノ(Milan)の ミサリア(Missaglias)家

ミラノ(Milan)の ミサリア(Missaglias)家

イギリス サセックス伯の甲冑

ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館(Victoria and Albert Museum)

第5代サセックス伯ロバート・ラドクリフ( Robert Radclyffe, 5th Earl of Sussex)(1573年~1629年)の甲冑。

先に黒大使の話を書きましたが、時代は違えど、イギリスでは黒が好まれたのかな?

あるいは、霧の多い国だから、目立つ為かもしれない。

ナポレオンはそこに彼が居るのが判る為に帽子をわざと横向きに被ったと言われている。

戦いにおいて、大将がどこにいるか臣下らから判る。と言うのも必要だったのかな?

グローブ(glove)

グローブの試着見本がありました。

ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館(Victoria and Albert Museum)

手の平側はなめし皮革。

グローブもそれぞれなのか? 時代による変遷か? 使用目的別なのか? 役割別なのか?

手のひら側はなめしの革です。

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から

細かいメイル(Mail)で繋がれている。これは蒸れ防止なのか? より細やかに動かせる為なのか?

武器と一体化したグローブもありました。

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から

ガラスケースの中なので反射と写り混みで見ずらいのが難ですが・・。

おまけ

股間用の鎧

メイル(Mail)だけでなく、こんなカバーもあったようですが、写真はコレのみでした。

行方不明になりがちなのかな?

武具に詳しいわけではないので、こんな程度の紹介しかできませんが、とにかく写真が大量にあったので写真公開をしておこうと思ったのです。

これらは見本でなく、後世のレプリカでもなく、全て実戦用に当時造られた武具だからです。

しかも、今まで、いろんな美術館、博物館などで、使い古しの汚いのや、兜だけとかいうのは見てきましたが、 大量に、ここまで保存が良い武具を見たのは初めて です。

例えば、フランス革命で解体されたフランスには、王家の物は何一つ残っていない。

革命期に略奪されたり、革命政府に売り飛ばされ(競売がおこなわれたりしている)たりと紛失しているからです。

でも、 オーストリ帝国の場合、同じく王政は解体されはしたが、第一次大戦後にゆるやかに解体されたし、 解体以前からハプスブルグ家のコレクションは美術史美術館で一般公開されていた。

フランスのように散逸する事はなく、王家のものはそのまま残ったのだと思われます。

※ 美術史美術館は1891年に開館。

武具もその中の一つであろうが、 武具は美術史美術館ではなく、新王宮の方の美術館で公開されています 。

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)

武器と鎧のコレクション) ( Collection of Arms and Armour) にて展示。

武具もその中の一つであろうが、 武具は美術史美術館ではなく、新王宮の方の美術館で公開されています 。

ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)

武器と鎧のコレクション) ( Collection of Arms and Armour) にて展示。

は、外から外観の写真を撮る人はいるかと思いますが、中に入れると知らない人は多いはず。

宮殿は、皇帝フランツ・ヨーゼフ1世( Franz Joseph I)(1830年~1916年)(在位1848年~1916年)の為に1869年に計画され、1881年に建設開始、1913年に完成 。

宮殿は、皇帝フランツ・ヨーゼフ1世( Franz Joseph I)(1830年~1916年)(在位1848年~1916年)の為に1869年に計画され、1881年に建設開始、1913年に完成 。

つまり、ほぼ オーストリア帝国解体後に完成したから結局ハプスブルグ家の人々は誰も住まなかった

という曰くのある宮殿になっています。

なかなか時間が無いと行けないと思うので、これだけでも誰かの参考になれば幸いです。

「ハプスブルグ家」関連はいろいろ書いています。

関連の Back number

西洋の甲冑 1 (Armour Steel Clothing のテキスタイル)

リンク 西洋の甲冑 2 (Armour Clothing Mail)

リンク 西洋の甲冑 3 (中世の騎士とトーナメント)

西洋の甲冑 4 ハプスブルグ家の甲冑

リンク ウィーン国立歌劇場とハプスブルグ家の落日

リンク ハプスブルグ家の分割埋葬 心臓の容器と心臓の墓

リンク カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft) 1 ハプスブルグ家納骨堂

リンク カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft) 2 マリアテレジアの柩

リンク カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft) 3 マリア・テレジア以降

リンク ハプスブルグ家の三種の神器

リンク 金羊毛騎士団と金羊毛勲章(Toison d'or)

リンク ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)

リンク マリー・アントワネットの居城 1 (ウイーン王宮)

リンク マリー・アントワネットの居城 2 シェーンブルン宮殿と旅の宿

リンク マリー・アントワネットの居城 3 ヴェルサイユ宮殿の王太子妃

リンク マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃

ポンパドール夫人らとタッグを組んだオーストリア継承戦争の事を書いています。

リンク 新 ベルサイユ宮殿 9 (ポンパドゥール夫人とルイ15世)

昔のなのでショートです。

リンク ベルヴェデーレ宮殿 1 (プリンツ・オイゲン)

リンク ベルヴェデーレ宮殿 2 (美しい眺め)

リンク ベルヴェデーレ宮殿 3 (オーストリア・ギャラリーと分離派とクリムト)

リンク カールス教会 1 (リンクシュトラーセ)

リンク シュテファン寺院(Stephansdom) 1 (大聖堂の教会史)

リンク シュテファン寺院(Stephansdom) 2 (内陣祭壇とフリードリッヒ3世の墓所)

リンク シュテファン寺院(Stephansdom) 3 (北側塔のテラス)

リンク シュテファン寺院(Stephansdom) 4 (南塔)

他にもあるけどあまり昔のは見てほしくないのでのせません

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[武具・甲冑・武器] カテゴリの最新記事

-

西洋の甲冑 3 (中世の騎士とトーナメント) 2017年01月14日

-

西洋の甲冑 2 (Armour Clothing Mail) 2017年01月10日

-

西洋の甲冑 1 (Armour Steel Clothing の… 2017年01月03日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.