PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

![]() お金シリーズのBack numberもラストに追加しました。

お金シリーズのBack numberもラストに追加しました。

現在の為替相場は変動相場制で行われている。

それは日本円を外国の通貨に両替する時、例えば1ドルを円に交換すると幾らになるか? と言う割合(rate)が一定していないのが変動相場制である。

為替は一日の中でも刻々と変化するので朝と夕でも為替のレート(exchange rate)はそこそこ異なるのである。

※ 因みに4月14日では、1ドルは107.10~107.70円の間で推移。

※ 外国為替証拠金取引 FX(Foreign eXchange)をする人はその差益で利益を上げている。

この 変動相場制はドルの信頼低下に伴い先進各国が導入を決めたが(日本は1973年4月から。)

それ以前はドルを基軸とする固定相場制(あらかじめ決められた交換レート)であった

。

固定相場制は第二次大戦後

、1945年、国際間の通貨安定の為に国際通貨基金 IMF(International Monetary Fund)の始動と共に各国が採用。

敗戦国日本では1945年9月から導入

され最初の軍用相場は1ドル15円。

1947年3月 1ドル=50円

1948年7月 1ドル=270円

1949年4月25日 1ドル=360円開始

今は信じられ無い事だが、 1ドル=360円時代は1949年4月~1971年12月まで続いた

のである。

当然だが、海外旅行なんてお金持ちしか行けなかったのである。

![]() この360円の固定相場は、基軸となるドルが強かったから可能だったのである。実際ベトナム戦争で疲弊したアメリカの国力は低下。変動相場制に移行する前に1ドル=308円時代が来る。

この360円の固定相場は、基軸となるドルが強かったから可能だったのである。実際ベトナム戦争で疲弊したアメリカの国力は低下。変動相場制に移行する前に1ドル=308円時代が来る。

※ 先に書いたが今日は、1ドル 107.10~107.70円の間で推移だからね ![]()

何にしてもこのように固定相場制から変動相場制へと国際間の為替のレート(exchange rate)は決められてきたのである。

大阪天満の造幣局 1 幕末維新の貨幣改革 と旧造幣局

変動相場制と固定相場制

幕末期の貨幣制度(両替)

小判の流出事件

江戸期の貨幣制度と秤量貨幣(銀)

造幣局の開局

旧造幣寮鋳造所建物とガス灯

幕末期の貨幣制度(両替)

冒頭説明した通り、国際間の取引で為替レート(exchange rate)は重要な項目だ。

日本では鎖国時代の貿易では金、銀、銅と交換で品物を得ていた。

ある意味物々交換に近い。

なぜなら、以前紹介しているが、オランダ は日本から純度の高い銀を持ち帰ってVOC用のコインを鋳造していた。

そしてそれがアジアでの交易用のコインとなり長く流通。

一番求めていたものは銀だった。

※ 幕府は金銀の流出を抑えるが為に含有量を減らした品質の落ちる金貨を発行している。それで国内がインフレになるなど幕府の経済政策は駄目駄目。

※ 2016年11月「デルフト(Delft) 7 プリンセンホフ博物館と 番外、出島問題(中世日本の交易)」

の中で書いています。

リンク デルフト(Delft) 7 プリンセンホフ博物館と 番外、出島問題(中世日本の交易)

大阪造幣局内 造幣博物館から

慶長丁銀 慶長6年7月(1601年)に鋳造開始

博物館にはいろんな丁銀がありましたが、その文様が美しいナゲットだったのでこれを紹介。

![]() 1853年7月黒船が来航

し 、日本も鎖国を解き、欧米諸国とも貿易を始める事になるとやはり為替レート(exchange rate)を決めなければならなくなった。

1853年7月黒船が来航

し 、日本も鎖国を解き、欧米諸国とも貿易を始める事になるとやはり為替レート(exchange rate)を決めなければならなくなった。

1858年6月、日米修好通商条約でメキシコ銀ドル貨幣との両替レートが決定する

。

(

当事の国際通貨はメキシコ銀ドル貨幣だった)

幕末に日本との交易に利用されたメキシコ銀ドル貨幣

1857年(安政4年) 量目 26.8~27g 品位 銀 862~886/1000

日米修好通商条約 5条では「外国の諸貨幣は、日本貨幣、同量、同種を以て通用すべし」とあり、この条件を以て メキシコ銀ドル貨幣 1ドル(1枚) = 天保1分銀×3枚 と定められた。

天保一分銀 1837年(天保8年) 量目 8.6g 品位 銀988.6/1000

小判の流出事件

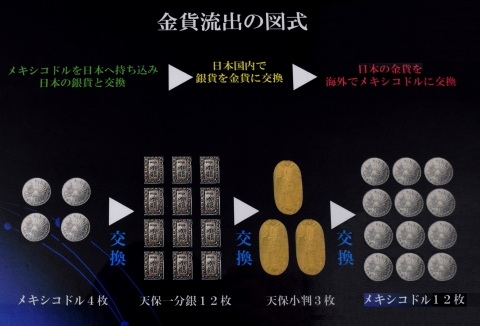

ところが想定外の問題が起きた。 金と銀の交換レート(金銀比価の比率)は 日本では 1金対5銀。 外国は 1金対15銀。

金と銀の両替比率(価値観)が違い過ぎた。

賢い人は気付くだろう。まず メキシコ銀貨を日本の天保一分銀に交換し、さらに金貨に両替すると金が多く手に入るカラクリに。

こうして日本の金貨(小判)の海外流出が恐ろしい早さで始まった

のである。

1860年、万延の改鋳 明治政府が金の純量を3分の1に引き下げるまで流出は続いたそうだ。

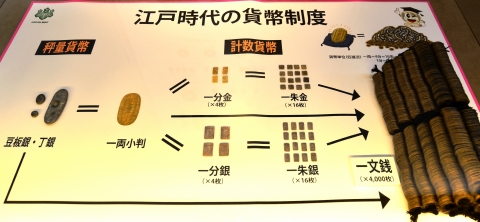

ところで、江戸時代の貨幣制度は四進法で行われていた。

下は造幣博物館の資料から

幕末期 1両=4分=16朱=4貫=4000文

なぜ四進法なのか?

昔は貨幣と言う塊よりも金や銀は重さが取引の基本。

市中では両替商により秤(はかり)で計測されて取引がされていた。等分ずつ分けられていくのだから必然的に4進法に行き着いたのでは?

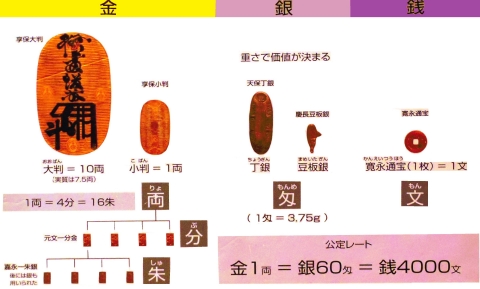

江戸期の貨幣制度と秤量貨幣(銀)

横道にそれるが・。上の表は江戸の末期に額面の固定された一分銀(表記貨幣)が発行されてからの話。

一分銀発行以前は銀は重さにより価値が計測される秤量貨幣であった

。

つまり銀は毎日、微妙に公定レートが変わったのである。

それは藩(都市)によっても違ったらしいので江戸時代の銀は変動相場制だったようだ。

因みに 江戸時代、大阪では銀が、江戸では金が主流であった。

その為に江戸から大阪に取引に来た商人は金から銀への両替の必要があった

のだ。

後藤家繭型分銅(ごとうけまゆがたふんどう) 1686年製造。

50両で1870g。1匁で3.78g。

両替秤用分銅は、後藤四郎兵衛家のみが製造を許された。

銀行の地図記号はこの分銅の型に由来するそうだ。 意味が解ったね![]()

下は大阪歴史博物館の資料から一分銀が出る以前、銀が秤量貨幣だった頃の貨幣制度

江戸17~19世紀 金1両=銀60匁(もんめ)=銭4000文

ついでに大阪歴史博物館の資料から国内鉱山の地図を紹介。

大阪が銀、江戸が金の理由がわかる。

さて、だいぶ横道にそれましたが、今回は造幣局の話でした。

上は本局(大阪市北区天満)。桜之宮公園内の泉布館前から正面玄関方面を撮影。下は造幣局内の昔の正門

昔は川が主な出入り口の為に正面は川に向かって建っていた。

昔は川が主な出入り口の為に正面は川に向かって建っていた。

造幣局とは、現在日本で流通している貨幣(コイン)の製造と勲章の製造を行っている所

。現在日本に造幣局は3軒あり独立行政法人となっています。

本局(大阪市北区天満) さいたま支局(さいたま市大宮区) 広島支局(広島市佐伯区)

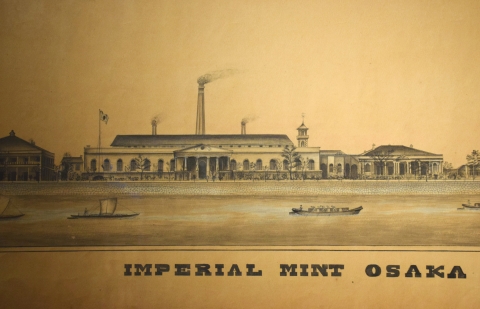

造幣局の開局 旧造幣寮鋳造所建物とガス灯

本局である天満の造幣局の歴史は 幕末の乱れた貨幣制度を建て直す為、明治維新の政府が総力を挙げた近代化計画の一つとして始まった。

コイン鋳造の為の造幣局が1871年(明治4年)4月4日に創業

。

(それは欧米からの要望でもあった。)

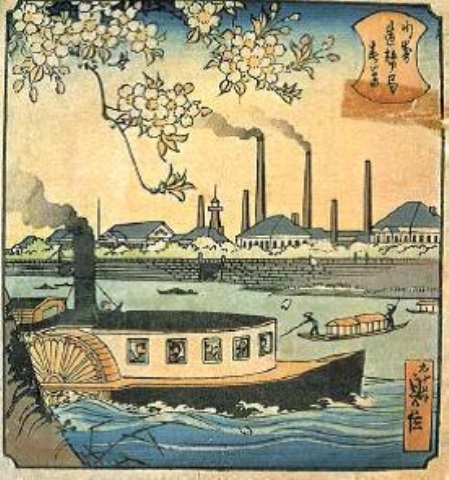

1873年2月(明治6年)イタリア人のマンチニ氏の描いた造幣寮前景図の一部です。

1873年、ほぼ全ての施設の建築終わった頃の作品。

この旧造幣寮鋳造所正面玄関が、桜之宮公園内にある明治天皇記念館の玄関に移築されて残っている。

我が国初の本格的西洋建築。旧明治天皇記念館の設計はアイルランドの建築技師トーマス・ウォートルス(Thomas James Waters)(1842年~1898年)。

下は桜之宮公園内にある泉布観(せんぷかん)。旧造幣寮応接所。マンチニ氏の絵の右に描かれている。

やはりトーマス・ウォートルスにより設計され1871年竣工。

1872年(明治5年)6月、明治天皇が行幸の時に「泉布館(せんぷかん)」と銘々された。

総レンガ造りの西回りコロニアルスタイルである。

※ 泉布館と先の旧正面門は当事の位置にそのまま存在。

1871年(明治4年)に金・銀貨幣の操業が開始。

1873年に銅貨幣工場が竣工。

当事の敷地は18万㎡。(56000坪)。現在の敷地は10万㎡。(30000坪)。

1911年(明治44年)竣工の火力発電所(写真左)

操業当事は蒸気機関で動力としていた。見える煙突はその名残。

日露戦争1904年(明治37年)~1905年(明治38年)を背景に製造能力の倍増が求められ、1908年(明治41)~1912年(明治45)電化への設備拡張が行われた

。(貨幣の製造能力は倍になった。)

現在、造幣博物館となっているレンガ館は写真にある1911年(明治44年)竣工の火力発電所である。

博物館は通常一般公開されている。(桜の通り抜けの期間を除いて。)

欧米式に建設された造幣局のシステムは手探りで海外から導入。

しかも技術のみならず、機械、科学、薬品、ガス、コークスなどの材料さえ、自給自足で調達せねばならなかったので結果的にそれらは日本に欧米の近代工場を紹介する事にもなったと言う。

(あらゆる事において日本最先端工場だったのである。)

我が国最古のガス灯( 創業当初から使用されていた)

構内にガス製造所が設置され石炭ガスを製造。

1871年(明治4年)の創業当時、構内と付近の街路に65基設置。工

場内621基。計686基もあった。

因みに一般にガスが供給されるのが1905年(明治38年)。

初めて灯った造幣局のガス灯に大阪市民は驚愕したらしい。

この大阪の造幣局はいろんな意味で先端を行っていた。

職員には断髪を指示。イギリス兵のような制服も造られ着用。オシャレな西洋建築とガス灯。

ここだけ一気に文明開化 ![]()

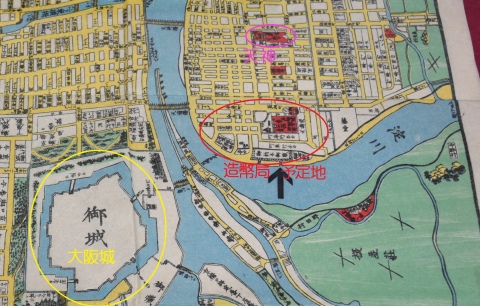

1863年浪速大川地図

造幣局の立地は、大阪城の対岸。

江戸時代には御破損奉行が管理する木材置き場あった場所。

御破損奉行は、大阪城と蔵などの造営修理を専門にする役職。

中心 赤い円が造幣局に決まった場所。

その上の ピンクは大阪天満宮

。

レンガ館前の通り

桜の通り抜けの時は建物が見えないほどに桜が満開。

造幣局の風物詩、今年の桜の通り抜けは4月11日(水)~17日(火)まで。現在開催中。

※ 桜の通り抜けに関しては、昨年紹介済み。 2017年4月「大阪 造幣局 桜の通り抜け」

下は以前の写真

毎年新しい桜が加わるのも愉しみ。

造幣局次回に続く。

大阪天満の造幣局と関連 Back number

リンク 大阪天満の造幣局 2 お雇い外国人とコイン製造工場

リンク 大阪天満の造幣局 3 コイン製造とギザの話

リンク 秀吉と金の話 (竹流金と法馬金から)

お金シリーズ Back number

リンク お札シリーズ 1 (アメリカ合衆国ドル・・ドルの札束)

リンク お札シリーズ 2 (ユーロ札と見本とコイン)

リンク お札シリーズ 3 (ユーロ札束)

リンク ドル・トラベラーズ・チェック(T/C) の高額券

リンク ロンドン(London) 10 (テンプル教会 2 Banker)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソス

-

アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登… 2019年12月06日

-

大阪天満の造幣局 3 コイン製造とギザの… 2018年05月12日

-

大阪天満の造幣局 2 お雇い外国人とコイ… 2018年05月03日