PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

と訳しますが 、国の貨幣の基準を金に置いて価値を決める やり方です。

金本位制を採用している国同士の場合、流通している通貨が異なっても「金」を主体にしているので事実上共通の通貨と同じ扱いができるわけです。

幕末当事、アジアではメキシコ銀が流通していた事から国内ではメキシコ銀(8 レアル銀貨)と同質量の本位銀貨を発行した方が良いと言う「Silver standard(銀本位制)」の考えが圧倒的。

※ アメリカではメキシコ銀貨は米1ドル銀貨と同等に扱われていた。米1ドル銀貨もほぼ貿易用です。

しかし、世界の多勢では金本位が圧倒的?

日本の「Gold standard(金本位制)」を強く押したのは伊藤 博文(いとう ひろぶみ)(1841年~1909年)だった そうです。

※ メキシコ銀とは、もとはスペイン時代に南米が開拓され欧州に流入したメキシコ産出の銀である。(1821年メキシコは独立)。

多量の欧州への銀の流入は欧州経済を乱し1816年にイギリスは金本位に移行すると他国も銀本位からの離脱が進む 。

結果、 伊藤 博文の言うように 明治政府は「Gold standard(金本位制)」 を採択。補助銀貨としてメキシコ銀と同質量の一圓銀貨を発行し、貿易決済用銀貨として使用される事に決まった そうです。

※ 伊藤 博文は英国に留学して文化や作法を習っていたからね。

![]() つまり明治政府は本位貨幣を金貨にし、新たに日本の金貨及び補助貨幣として銀や銅の製造を決めたわけです。

つまり明治政府は本位貨幣を金貨にし、新たに日本の金貨及び補助貨幣として銀や銅の製造を決めたわけです。

そもそも、江戸時代から幕府が金本位であったのは確かです。各藩が発行する金貨も存在。

ところが幕末には各藩も財政難となり、偽造貨幣まで造られ市場は混乱したのだそうです。

何しろ金や銀は、含有量をちょろまかしても簡単には解らないので・・。

かくして、 1871年(明治4年)、新貨条例(明治4年太政官布告第267号)が発布

され、最初に銀貨、そして金貨が発行される事になった。

本位金貨

は、1円、2円、5円、10円、20円

。

1871年(明治4年)8

月から金貨が鋳造・発行。(3年銘も存在。)

同時に 1円銀貨と貿易銀貨(一圓)が発行

される。

※ 当初は金平価1 円=金1.5g=1ドル。また旧1両は、新1円と等価となる。

さらに 補助貨幣

として、 補助銀貨

(5銭、10銭、20銭、50銭)。 補助銅貨幣

(2銭、1銭、半銭、1厘)。

が発行されることに決まった。

大阪天満の造幣局 3 コイン製造とギザの話

Gold standard(金本位制)

明治初期の貨幣の柄 錦旗(きんき)・日章(にっしょう)と 龍

錦旗(きんき)

日章(にっしょう)

龍(りゅう)

加納夏雄(かのう なつお)

金貨の流通なき金本位制

種印(たねいん)と極印(こくいん)

コイン製造

ギザの話

ギザ10

明治初期の貨幣の柄 錦旗(きんき)・日章(にっしょう)と 龍

明治3年発行 20円金貨 写真はウィキメデイアから借りてきました。

直径35.06mm 量目33.33g 品位 金90 銅10 表 龍 裏 錦旗(きんき)・日章(にっしょう)

上の写真と下の写真のコインは同じ金貨でも額面が異なる。つまり、大きさも重さも異なる。

現在と異なり、明治初期の金貨 2円、5円、10円、20円

の絵柄はサイズが違えど額面以外は同じ

なのである。

では何が違うか? 絵柄の出方である。 小さくなればなるほど絵柄は不鮮明になるのが実状

。

原盤(種印)も小さくなればプレス(圧印)にも支障がでる 。当初の貨幣製造では、綺麗に製造できない貨幣も結構あったらしい。

例えば、明治3年の5銭銀貨(15.15mm)は素材の問題もあるが、龍の鱗が不明瞭で出来が悪いのがほとんどだったらしい。明治4年銘の硬貨は作り直した極印を使用。

それでもほとんど綺麗に製造できなかったらしく、再度、明治5年に造り直し。龍図をあきらめて「五錢」の文字に改正したと言う。

金貨の1円に関しても同じ、小さすぎて龍図は入れられずデザイン変更。それのみ「一圓」の額面入り。

明治3年発行 2円金貨 写真はウィキメデイアから借りてきました。

直径17.48mm 量目3.33g 品位 金90 銅10 表 龍 裏 錦旗(きんき)・日章(にっしょう)

錦旗(きんき)

錦の御旗(にしきのみはた)の略. 天皇(朝廷)の軍、つまり官軍である事の旗印

。

朝敵討伐の証として、天皇から官軍の大将に与える慣習により生まれた軍旗であるが、定まったスタイルがあるわけではなかったらしい。

明治維新の際

には、赤地の錦に日月紋、または菊花紋を描いた二種、「 菊章旗」と「日月旗」が

ある。

日章(にっしょう)

太陽をかたどったしるし

。日の丸のしるし。 白地に赤の日章をあしらったのが現在の日本の国旗

。

1870年(明治3年)太政官布告で日本の商船が掲げるべき旗と定められ、後に上国旗となる。

因みに、 日章(太陽)がさんさんと輝くように光条(旭光)が付いた意匠を「旭日(きょくじつ)」と呼ぶ。

龍(りゅう)

元首の象徴である龍

。実は外国の貨幣と同じように国家君主の肖像を・・と言う話が外国人よりあったらしい。しかし天皇陛下の肖像など恐れ多くて無理。と言う事で代わりに元首の象徴として龍が描かれたそうだ。

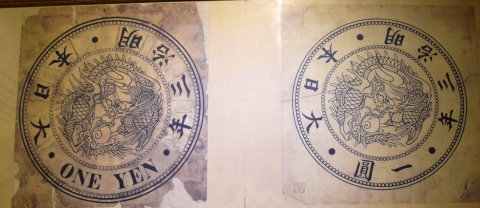

デザイナーは彫金師 加納夏雄(かのう なつお) 造幣博物館で撮影

加納夏雄(かのう なつお)(1828年~1898年)

明治維新後に皇室御用人となり、明治天皇の太刀の金具を彫刻した加納夏雄(かのう なつお)に1869年(明治2年)、白羽の矢が立つ。

彼のデザインした貨幣の原画はお雇い外国人らも感嘆し、当初イギリスに発注するのを取りやめて採用

。

1875年(明治8年)、退官。値付けなどの彫彫金師に戻るが、 明治期の貨幣のデザインは加納夏雄とその門下生(益田友雄)の仕事だそうだ。

1876年廃刀令が交付されても彼の人気は衰えず海外でも人気となり1890年第3回内国勧業博覧会では作品が受賞。この年東京美術学校の教授に就任。さらに第1回帝室技芸員に選ばれている。

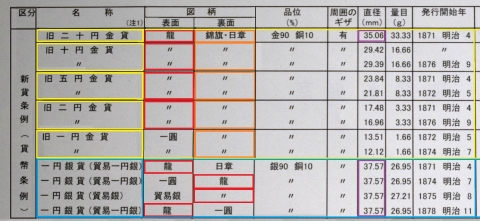

明治以降の貨幣 明治4年から明治11年までの金貨と銀貨の詳細(造幣局資料一部に手を加えました。)

黄色・・金貨 青色・・銀貨 赤色・・龍の絵柄 オレンジ・・ 錦旗(きんき)・日章(にっしょう)

※ 上の資料は見学ツアーの時にもらったもの。コインの重さや品位などはこの資料から紹介しています。本家ですから間違いないでしょう。

明治3年発行 1円銀貨 写真はウィキメデイアから借りてきました。

直径37.57mm 量目26.95g 品位 銀90 銅10 表 龍 裏 日章(にっしょう)

明治7年発行 1円銀貨 写真はウィキメデイアから借りてきました。

直径37.57mm 量目26.95g 品位 銀90 銅10 表 一圓 裏 龍

下は上と同じ明治7年発行 1円銀貨 造幣博物館で撮影

こちらにはサイズ質量とももっと詳しく書かれていた。

量目26.957g 直径37.575mm 品位 銀90 銅10

明治8年発行 1円銀貨 (貿易銀) 造幣博物館で撮影

量目27.216g 直径37.575mm 品位 銀90 銅10

※ 明治8年発行の貿易銀に関しては、気持ち量目が多くしてアメリカ貿易銀と同量に。

「貿易銀」と銘が入るのは明治8年から。しかし、この事が海外でつぶしの対象になってしまい明治11年に元に戻したらしい。

金貨の流通なき金本位制

実 は金の回収率が悪かったらしく、そのほとんどが海外に流出して戻って来なかったらしい。

冒頭に 「Gold standard(金本位制)」の話をしましたが、実際には金貨が足り無くて銀貨が代わりを務める自体になる

のである。

旧金貨は発行高の8割以上、新金貨も発行高の7〜8割が海外に流出

。 国内残高も、その大半が正貨準備として日本銀行に保管され市場で流通したものはごく一部。

その為に 1878年(明治11年)から日本国内でも一円銀貨の流通が認められる

事になったのです。

金準備が不足し名目と化した 金本位制の下で、銀が事実上の本位貨幣になっていた

のである。

因みに、それら金貨は、近年、未使用や美品の状態で海外から多く戻ってきているらしい。

明治13年発行 1円銀貨 造幣博物館で撮影

量目26.957g 直径37.575mm 品位 銀90 銅10

ところで、3枚は表を紹介している。明治の段階では表裏が公式にあったらしい。明治7年と明治11年からの貿易1円銀貨は龍図と額面の裏表が逆転している。

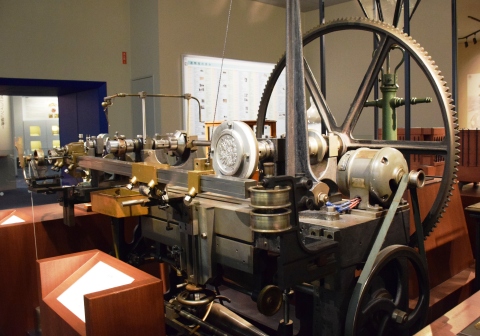

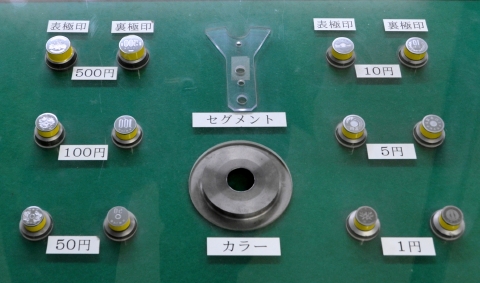

種印(たねいん)と極印(こくいん)

ところで、コインを造るのに圧印機でプレスする機械の話はしたが、コイン の絵柄の原図から原盤となる種印(たねいん)を造り、種印から極印(こくいん)を造っている。

当初種印はコインのサイズと同じ小さい物。前出の 加納夏雄(かのう なつお)を筆頭にする彫刻所で、直接タガネから手作業で掘り出していたそうです。

![]()

信じられ無い事に本当に彫金作業だったようですね。

因みに、当初、種印は 海外に発注する予定が加納夏雄(かのう なつお)の腕前に日本で造る事が決まったようです。

上・・直彫(じかぼり) 10円金貨併 用極印(こくいん) サイズは29.42mmくらい?

下・・一銭銅(手彫り) 直接、銅円板に彫刻した高肉彫り。作者は宮内勘三郎。

明治2年になっているので試作品か? サイズは27.27mmくらい?

下は直接鋼鉄に手彫りした極印(こくいん)

右が加納夏雄 左が益田友雄(夏雄の門下生)

1877年(明治10年)第一回内国勧業博覧会で授与するメダルの極印(こくいん)。

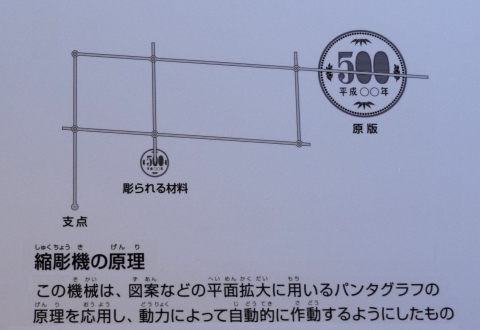

1904年(明治37年)、フランス・ジャンビエ社から縮彫機(しゅくちょうき)を購入。種印の製造が画期的に変わる。

下の機械は1925年(大正14年)購入されたもの。

パンタグラフの原理を応用して大きな原画から小さな種印を製作する機械である。

とは言え、当初は賞牌(しょうはい)のみに利用。硬貨に利用するのは1918年(大正7年)が最初。

実物より6倍くらい大きな大きな原画を作成し、縮彫機(しゅくちょうき)に取り付ける縮彫原板を作成。

縮彫機(しゅくちょうき)で原板を縮彫した種印(たねいん)を造る。

現在の硬 貨の極印(こくいん) 造幣工場内で展示されているもの。

100円の極印(こくいん)

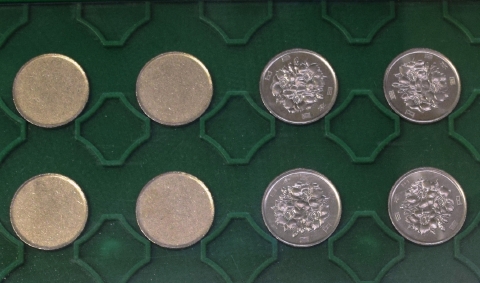

コイン製造

ここでコイン製造の工程を簡略に紹介。

熔解(ようかい)→熱間圧延(ねっかんあつえん)→面削(めんさく)→冷間圧延(れいかんあつえん)→ 圧穿(あっせん)→

圧縁(あつえん)→ 焼鈍(しょうどん)→洗浄(せんじょう)→圧印・検査(あついん・けんさ)→計数・封緘(けいすう・ふうかん)

圧穿(あっせん)

焼鈍(しょうどん)

洗浄(せんじょう)

圧印・検査(あついん)

圧印済み貨幣

計数・封緘(けいすう・ふうかん)

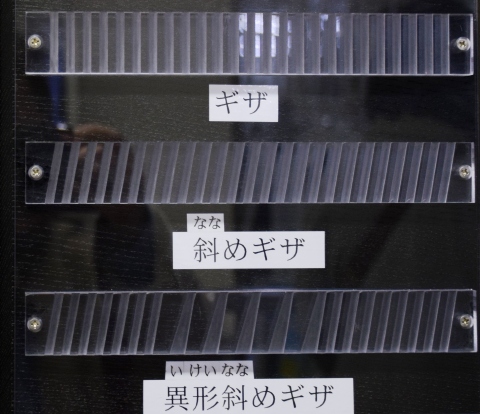

ギザの話

貨幣の縁には通称ギザと呼ばれる模様が入れられている。

下はそのギザの模様3種である。

そもそも ギザや穴の主な目的は目の不自由な人が手触りで判別できるようにする事で

あったそうだ。

また、10円硬貨の平等院鳳凰堂のような 細かなデザインは、当初高額硬貨であったため偽造防止の意味も含めて決められた

ものらしい。

偽造防止と言う観点で言うと、現在最高額である500円硬貨は、旧500円硬貨の大量変造事件を受けて材質をニッケル黄銅とし、潜像・斜めギザ・微細線・微細点などの偽造防止技術を施しているそうだ。

それ以外にもギザを縁に付けた理由はある。

当初は金や銀の貨幣である。削り獲られる事を防止する意味でギザは必要だったらしい

。ギザが消えていれば削られた事がすぐに解るからね。![]()

※ 五銭以下の銀貨や銅貨には入っていない。薄すぎて入れられなかったのかも。

造幣局の人が言うには、基本ギザは一番高額なコインに入れられる印だそうだ。

ここで確認をおこたったのだが、現在は、50円以上のコインにギザが付いている。

一番高額なら500円だけになぜしないのだろう? と疑問が残った。

発行当時からデザインが変えられていないからかな?

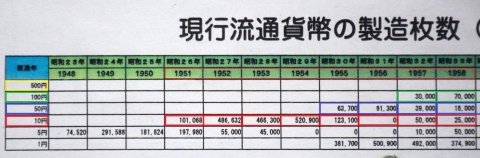

ギザ10

コレクターの間で稀少性が言われているギザ10の話であるが、現在の10円にギザは無い。

ギザが付いて入るのは、1951年(昭和26年)~1958年(昭和33年)の10円である。

※ 1956年(昭和31年)は発行数0![]() ギザはその時点で最も高額であったコインに付された印です。

ギザはその時点で最も高額であったコインに付された印です。

それは削り取りと言う不正を防止する意味で付されたものだったのです。

それ故、かつて10円の縁にギザギザが付いていた時代もあったが、 1959年(昭和34年)には消えた

。当然もっと高額のコイン(50円)が出たからであった。

だから今や幻ともなったギザのついた10円に希少価値を持ってサイフの中を探す人がいるようですが・・。しかし、サイフの中にあるコインに実は価値はありません。

基本、価値のあるコインはどれも未使用品のみです

。

造幣局で売られているその年のコレクション用のミントセット(通常貨幣セット)かプルーフセット(特殊加工)に収められているコインと言う事になります。

では毎年コインセットを買おう・・と思ったのですが、額面666円なのにミントセット(通常貨幣セット)でも3倍以上のお値段がしています。なぜ?

因みに発行数0は当然無いわけですが、発行数の少ない年も、セット販売用がほとんどで、市場に回らない事もあるようです。だからサイフの中を探しても駄目なのです。![]()

10円が最も高額のコインであった時代から始まっている。

しかし、50円が1955年(昭和30年)から発行されている。50円が一番高額に。

さらに、100円が1957(昭和32年)から発行されている。100円が一番高額に。

10円にギザが付いたのは1951年(昭和26年)~1958年(昭和33年)の間。

その理論で言えば50円が登場した1955年(昭和30年)から消えても良いはず。なぜ3年も猶予があったのだろうか?

この辺の話は宿題にさせてもらって、造幣局で確認して来る事にします。また、コインの年度別、発行枚数についても紹介する予定でしたが、宿題がわかった時まで持ち越しです。

それにしても、コイン製造工程を紹介するつもりが、なんとなく、幕末と経済の話になってしまいましたね (*^-'*)> ぽりぽり

大阪天満の造幣局と関連 Back number

リンク

大阪天満の造幣局 1 幕末維新の貨幣改革 と旧造幣局

リンク

大阪天満の造幣局 2 お雇い外国人とコイン製造工場

大阪天満の造幣局 3 コイン製造とギザの話

リンク

秀吉と金の話 (竹流金と法馬金から)

お金シリーズ Back number

リンク

お札シリーズ 1 (アメリカ合衆国ドル・・ドルの札束)

リンク

お札シリーズ 2 (ユーロ札と見本とコイン)

リンク

お札シリーズ 3 (ユーロ札束)

リンク

ドル・トラベラーズ・チェック(T/C) の高額券

リンク

ロンドン(London) 10 (テンプル教会 2 Banker)

リンク

アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソス

-

アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登… 2019年12月06日

-

大阪天満の造幣局 2 お雇い外国人とコイ… 2018年05月03日

-

秀吉と金の話 (竹流金と法馬金から) 2018年04月23日