PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

東京駅の東口が八重洲口(やえす ぐち)であるが、その八重洲と言う地名がヤン・ヨーステン(Jan Joosten)と言うオランダ人の名前に由来している。※ ヤン・ヨーステン・ファン・ローデンスタイン(Jan Joosten van Loodensteyn )(1556年? ~1623年)

ヤン・ヨーステン(Jan Joosten)はデルフトの名家出身の航海士で、1600年4月に現在の大分県佐賀関半島に漂着したオランダ船リーフデ(Liefde)号の乗り組員であった。(110人中24人のみ生存)

同じく救助されたイギリス人のウィリアム・アダムス(William Adams)(1564年9~1620年)と共に家康に重用され、江戸に屋敷をもらい、嫁を取り、日本の貿易や貿易船の造船に貢献した人物なのである。

ヤン・ヨーステンは後に日本の代表として朱印船貿易に臨み、ジャカルタでオランダ東インド会社と交易

している。

一方イギリス人の ウィリアム・アダムスは、イギリスの東インド会社との通訳と共に朱印発行の手助けをしているし、彼は外洋に出る為の交易船の設計指南もしている

。

日本にとって彼らの存在の意義は非常に大きかったと推察する

。

デルフト(Delft) 7 プリンセンホフ博物館と 番外、出島問題(中世日本の交易)

リーフデ(Liefde)号の航海士

プリンセンホフ博物館(Municipal Museum Het Prinsenhof)

ウィレム1世(Willem I)の暗殺

ヴァニタス(vanitas)

番外、出島問題(中世日本の交易)

ポルトガルとの縁、カトリック信者の問題、 出島建設、 ポルトガルからオランダへ

後発の海洋国となったオランダの快進撃が始まるのはスペインから独立してからの話だ。

スペインとの80年に渡る戦い(1568年~(休戦1609年~1621年)~1648年)の先頭に立ってオランダを導いた中心人物がオラニエ公ウィレム1世(Willem I)

で、オラニエ家の宮殿が現在のプリンセンホフ博物館(Municipal Museum Het Prinsenhof)として公開されている。

プリンセンホフ博物館(Municipal Museum Het Prinsenhof)

中庭から

運河を隔てて旧教会のお隣にある。

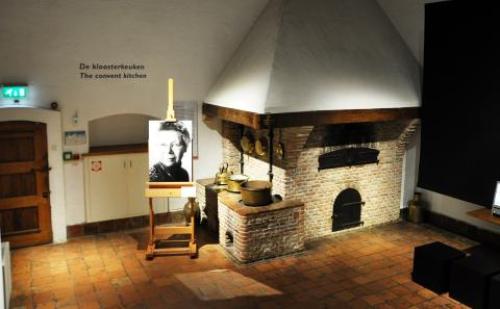

実は 宮殿になる前、 ここは女子修 道院(聖アガサ修道院

)だった のである

。

※ 1403年に聖アガサ修道院(Sint-Agathaklooster)として改装され、1572年にオラニエ公ウィレム1世(Willem I)がここを住居に利用したのである。

もと礼拝所? 現在も礼拝所?

広間にはオラニエ家の肖像画が並ぶ

オラニエ公ウィレム1世(Willem I)(1533年~1584年)と奥方の肖像

1番目か2番目の妻かな?

ミシェル・ファン・デル・デュッセン(Michiel Van Der Dussen)とその家族の肖像

※ 以前オラニエ公の家族と載せていたのを修正しました。

画家 ヘンドリク・コルネルスゾーン・ファン・フリート(Hendrick Cornelisz Van Vliet)(1611年頃~1675年)

本来は教会内部を描く「建築画(Architectural painting)」の専門家らしい。

厨房

下は塔の階段

上の写真の右中頃に半分見切れているところが弾痕かもしれない。

ウィレム1世(Willem I)の暗殺

1584年7月10日にこの屋敷のメイン階段でオラニエ公ウィレム1世(Willem I)は暗殺された

。

刺客は熱心なカトリック教徒であったバルタザル・ジェラルド(Balthasar Gerards)である。

理由はウィレム1世の重婚や改宗、カトリック教徒との戦いなど許せなかったからのようだ。

※ ウィレム1世はプロテスタント擁護派で、元君主であったカトリックの国であるスペインとの戦いを始めた。これは結果的にスペインからの独立・・となり戦後、ウィレム1世はオランダ建国の英雄になった。

残念ながら銃痕の残る壁の撮影をしていなかった。なぜ気がつかなかったのか? 残念

銃痕はかなりの大きさ。悲劇的な最後である。

下は若かりし 頃のウィレム1世(Willem I)の肖像

なかなかイケメンである。

撮影写真がボケていたのでウィキペディア(パブリックドメイン)から借りてきました。

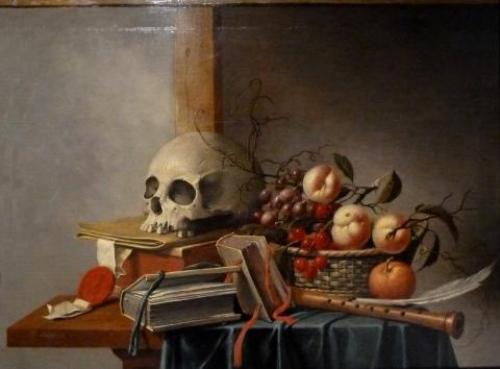

ヴァニタス(vanitas)

まとめであるが、最後 にプリンセンホフ博物館にあった絵画を紹介する。

ヴァニタス(vanitas)はラテン語で虚しさを現す。

もとは 旧約聖書のコヘレトの書(伝道者の書)に由来

しているようで

髑髏(されこうべ)は人の死ぬべき運命を。

熟した果物は人生が円熟して死に近づく様?

メダルは得た名誉

笛は人生の快楽

書物の一つはおそらくコヘレトの書が書かれた旧約聖書

もう一冊はプロテスタントの聖書?

人生の儚さ(はかなさ)、現世の虚しさ(むなしさ)を警告する寓意の静物画

らしい。

作品はオラニエ公ウィレム1世(Willem I)の人生そのもののように思える。

番外、出島問題(中世日本の交易)

・・・

ポルトガルとの縁、カトリック信者の問題、 出島建設、 ポルトガルからオランダへ

前から先送りしていた「なぜ日本はポルトガルからオランダに交易相手を変えたのか?」 だけ少々。

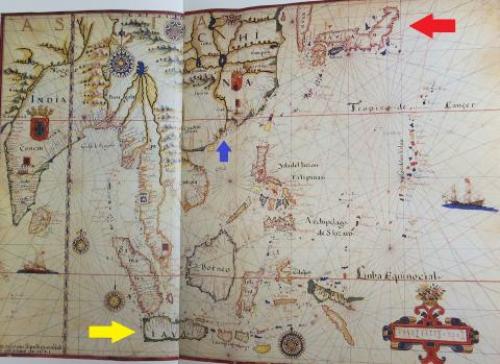

下は出島交易の頃の東南アジアの海図

赤矢印が日本

青矢印がマカオ(ポルトガル)

黄色矢印がジャワ(オランダ)がアジアの交易拠点

ポルトガルとの縁

冒頭に紹介したオランダ人のヤン・ヨーステン(Jan Joosten)が来日するより50年程前の1549年8月、フランシスコ・ザビエル(Francisco de Xavier) (1506年~1552年)が鹿児島に上陸。

さらにその5年程前、ポルトガル人により種子島に火縄銃が伝来している。

イエズス会師ザビエルがわざわざ日本に来たのは布教が目的

であったが、 イエズス会バックのポルトガルは日本との交易を求めていた。

日本は欧州からの舶来品に興味はなかったが、当時交易の禁止されていた

明の陶磁器や絹製品が欲しかった為にポルトガルに中継(なかつぎ)貿易を頼んだのである。

それは 日本の交易相手がオランダに変わっても一番欲しかった物は明の陶磁器や絹製品に変わりはなかった

。

因みにオランダは日本から純度の高い銀を持ち帰ってVOC用のコインを鋳造し、それがアジアでの交易用のコインとなり長く流通したらしい。

カトリック信者の問題

1569年、同じイエズス会のルイス・フロイス(Luís Fróis)(1532年~1597年)が信長に畿内の 布教許可を得た話は有名だが、それから秀吉の時代になるとかなりのカトリックの信者が増え、特に 大名クラスが信者になると長崎がイエズス会領となり要塞化されはじめたらしい

。

さらにポルトガルは奴隷貿易を行っていて、日本人も買われて行った?

(キリストやマリアの像を信奉するが故、仏像や観音像などの破壊もあったと聞く。)

秀吉は1587年、バテレン(伴天連)追放令を発布するにいたる。

キリスト教の布教を禁止し、京都の南蛮寺もこの時に破却されたのはそうした理由による。

※ しかし、宣教師の入国禁止でも

ポルトガルとの交易は許されていた。

その後スペイン人やイギリス人も日本にやってくる事になり、日本の感心は欧州の情勢にまで及ぶ事になる。それは鎖国オランダ時代、200年間続いたと言うオランダ風説書(fusetsugaki)から解る。

出島建設

秀吉が亡くなり、 江戸に幕府が移った後もイエズス会の布教の問題は続く

。

宣教師が日本に入国できなくなった時、彼らは海外で信者になった者達を帰国させて布教を始めさせた。

(それが原因で日本人の出国は禁止。海外にいる日本人の帰国も禁止された。)

1616年、平戸・長崎以外での欧州人の入国を禁止。(徳川秀忠の時代)

1633年、第一次鎖国令(徳川家光の時代)

1634年、出島建設 (長崎に人工島を建設し、賃貸料をとってポルトガルに貸し出した。)

1635年、第三次通達

※ 長年貿易で潤ってきた長崎の経済困窮の為に出島を無くす事ができなかった。

ポルトガルからオランダへ

出島建設では、完全にポルトガルを管理するのが目的であったが、 1637年の暮れに島原の乱が勃発。

本当は年貢の取り過ぎが原因のストライキであったらしいが、 キリシタンの反乱と位置づけされ弾圧が始まった

。(この時に 幕府側に付いたのがオランダ

。)

明からの輸入品の為にポルトガルと縁が切れないでいたがオランダがその代わりを申しいれる。

また、オランダはプロテスタント国だからカトリックのような偶像崇拝が無い。

日本は 貿易相手をポルトガルからオランダに乗り替えたのである。

ポルトガルは出島から追い出され、代わりにオランダが平戸から出島に移動し、江戸幕府と200年に渡る交易を始めたと言うわけだ。

因みにオランダはすでにアジアに植民地を開いていた。

1602年、ジャワ島のバンテンにオランダ東インド会社(Vereenigde Oostindische Compagnie)を設立。 1619年には、 ジャカルタに新たな商館を設置するとそこを

オランダ東方貿易の拠点にした。

(アジアにおける

オランダの

植民地バタヴィア (Batavia)の誕生)

デルフト(Delft)はおわりです![]()

Back number

リンク デルフト(Delft) 1 (デルフトの眺望)

リンク デルフト(Delft) 2 (マルクト広場とフェルメール)

リンク デルフト(Delft) 3 (市長舎と新教会)

リンク デルフト(Delft) 4 (新教会とオラニエ公家の墓所と聖遺物の話)

リンク デルフト(Delft) 5 (新教会からのデルフト眺望)

リンク デルフト(Delft) 6 旧教会(Oude Kerk) フェルメールの墓

リンク デルフト(Delft) 7 プリンセンホフ博物館と 番外、出島問題(中世日本の交易)

リンク ヨハネス・フェルメール(Johannes Vermeer)とメーヘレン

リンク デルフト焼き(Delfts blauwx)

-

アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí) 2 … 2024年03月03日

-

アントニ・ガウディ(Antoni Gaudí) 1 高… 2024年01月22日

-

ウィーン国立歌劇場とハプスブルグ家の落日 2023年10月08日