PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

カテゴリ: 神社仏閣

最近の日本でのコロナ急減少。良い傾向ではありますが、世界の情勢を見ると少し不気味ではあります。

なぜ日本だけ? これから遅れて日本もまだ増加するのか?

そんな時に新たなコロナの上陸。世界が驚愕して株価は暴落。

注意する事に変わりはないが、気にしすぎたら生活が成り立たない。

最も、除菌やマスクはもはや生活の一部となっている。

マスクなどすでにファッション化して柄物はともかく、マスクピアスなども出ていて、順応の高さに驚く。

若い人は特に環境の適応能力が高い。どんな時にも遊び心を捨てていない。良い傾向である。

それに、慣れてしまえば元の生活の方が無防備で怖い事を思い知ったからね。

さて、今回も日本編の続きです。

計らずも、今回は日本の交易の話しが半分。禅文化まで辿り付くのに遠くから入り過ぎました。

日本では 平安から鎌倉時代の激動期に禅が伝わる のですが、それは中国が宋(そう)の時代です。当時の日宋の関係を見ていたらおもしろい事に気が付いたのです。

武家政治に移行した期間にプライベート交易が増え、平家や足利家がその富を得ていたのです。

何故だ?

興味の深追いをして、交易自体の確認をしていたら飛鳥時代まで遡ってしまいました。

遡ったのはシステムの確認でもあります。

時代と共に輸出入の品は変わります。相手国の状態で交易自体も変化していきました。

朝廷から武士に権勢が変わったから日本に輸入される品物もガラっと変わった? 増えたのです。

もたらされる 文化も上層から中層へと移った。

武士の文化が禅を引き寄せたと言っても過言でない かもしれない。

今回Part2は交易と禅の影響を受けた文化? の2本立ての予定でした。

交易に時間を掛けすぎたのもありますが、最後に禅文化をチャチャと入れて終わらせるつもりが、チャチャと終わらせられなくなりました。

禅を甘く見ていました。禅からもたらされた文化の深さ。あれもこれも載せたい。少し突っ込みたい。

いつまでたっても終わりが見え無い。

そんな訳で 分割させていただきました。つまりPart3 行きます (^^;)

※ Part3 はなる早で仕上げる予定です。すでに半分できているので・・。

写真ですが、今回は南禅寺三門と建仁寺の禅庭。他、五山禅寺のあちこちから引っ張っています。

次回は相国寺の山外塔頭金閣と銀閣の庭。禅庭に関しては(訂正)天龍寺と南禅寺を考えています。

結構写真はあるのです。

「アジアと欧州を結ぶ交易路 15」を待っている方申しわけありません。年内は無理です。

やる気にならないと書けない部分もあるので・・。

京都五山のPart3 を出して、年越か正月に何かショート物が出せれば良いのですが・・。

結構写真はあるのです。

「アジアと欧州を結ぶ交易路 15」を待っている方申しわけありません。年内は無理です。

やる気にならないと書けない部分もあるので・・。

京都五山のPart3 を出して、年越か正月に何かショート物が出せれば良いのですが・・。

そんなわけで (*_ _)人ゴメンナサイ

京都五山禅寺 2 遣唐使から日宋貿易 & 禅文化

絶景かな絶景かな by石川五右衛門(南禅寺)

公式の外交使節団(遣隋使と遣唐使)

遣隋使と遣唐使がもたらしたのは先進文化

遣唐使の停止 、再開、停止そして唐の滅亡

おまけ 新羅との交易

遣唐使の停止後の大陸との交易事情 宋(そう)→明(みん) 新羅

民間レベルの日宋交易(にっそうこうえき)

平家による宋(そう)とのプライベート貿易

太宰府を排した独占的貿易 で平家台頭

なぜ公式の太宰府を避けたのか?

代用貨幣から貨幣経済へ

日宋貿易と日明貿易が民間レベルの交易であったわけ

足利氏によるプライベートの貿易

禅宗から生まれた文化

建仁寺方丈 襖絵(ふすまえ)と庭園

禅の心〇△□とは

太宰府を排した独占的貿易 で平家台頭

なぜ公式の太宰府を避けたのか?

代用貨幣から貨幣経済へ

日宋貿易と日明貿易が民間レベルの交易であったわけ

足利氏によるプライベートの貿易

禅宗から生まれた文化

建仁寺方丈 襖絵(ふすまえ)と庭園

禅の心〇△□とは

絶景かな絶景かな by石川五右衛門 (南禅寺)

南禅寺三門からの眺望 見えるのは京都盆地です。

1778年、大坂角の芝居小屋で初演された 歌舞伎狂言「楼門五三桐さんもんごさんのきり」

「絶景かな、絶景かな。・・」は、芝居の中、 南禅寺の山門の上から夕暮れ時の満開の桜を眺め、桜をめでた石川五右衛門(いしかわごえもん)の有名なセリフ です。

舞台でのセリフですが、実際ここがその脚本の絶景スポットなのです。

「絶景かな、絶景かな。春の宵は値千両とは、小せえ、小せえ。この五右衛門の目からは、値万両、万々両……」と続く。

「絶景かな、絶景かな。春の宵は値千両とは、小せえ、小せえ。この五右衛門の目からは、値万両、万々両……」と続く。

実際の撮影ですが、前日に降った暴風雨で満開の桜は葉桜に代わってしまって残念でした。

三門を反対から見た所です。見えるテラスからの景色です。「絶景かな、絶景かな。・・」は、芝居の中、 南禅寺の山門の上から夕暮れ時の満開の桜を眺め、桜をめでた石川五右衛門(いしかわごえもん)の有名なセリフ です。

舞台でのセリフですが、実際ここがその脚本の絶景スポットなのです。

「絶景かな、絶景かな。春の宵は値千両とは、小せえ、小せえ。この五右衛門の目からは、値万両、万々両……」と続く。

「絶景かな、絶景かな。春の宵は値千両とは、小せえ、小せえ。この五右衛門の目からは、値万両、万々両……」と続く。

実際の撮影ですが、前日に降った暴風雨で満開の桜は葉桜に代わってしまって残念でした。

天気が微妙でかなり明るくしています。

南禅寺は京都盆地の東に位置しているので盆地の向こうに見えるのは嵐山方面です。

真裏に法堂が見えます。そもそも法堂の山門ですからね

そう言えば、回廊が付いて一周回れる三門はここだけ?

前回紹介していますが、高さ22m。三門自体は東福寺と同じ高さですが、こちらの方が見晴らしは良い。海抜も高いのでは?

第90代、亀山天皇(1249年~1305年)(在位:1260年~1274年)が1289年、出家して法皇となり1291年、南禅寺を開山。

五山の中で南禅寺が別格なのは亀山天皇の勅願に寄る所らしい。

禅宗に帰依し、亀山法皇の出家で公家の間にも禅宗が広まったと言われるが、その実、出家しても好色ぶりは変わらなかったと言う。

亀山上皇時代には元寇の来襲などもあった。

野心家で、兄の後深草天皇を差し置いて皇位継承した事から亀山系の南朝と後深草系の北朝(持明院統)と言う皇統の分裂を招いた。南北朝動乱の元凶がここ。

亀山上皇時代には元寇の来襲などもあった。

野心家で、兄の後深草天皇を差し置いて皇位継承した事から亀山系の南朝と後深草系の北朝(持明院統)と言う皇統の分裂を招いた。南北朝動乱の元凶がここ。

何度か消失し、現在の法堂は1909年の再建。

水路閣が方丈の裏庭を通っています。

南禅寺と言えば、石川五右衛門の句で有名な三門ですが、それ以上に有名なのが水路閣(すいろかく)と呼ばれる水道橋です。

京都ものの推理サスペンスでは出ない事が無いと言えるほど出てくる水路閣は、南禅寺の敷地内を通過しています。

以前水路閣については書いています。

リンク 琵琶湖疏水 1 (南禅寺 水路閣)

方丈の禅庭については後半に・・。

宋との交易を調べていてここまで遡(さかのぼ)りました (^o^;

公式の外交使節団(遣隋使と遣唐使)

遣隋使(けんずいし)と遣唐使(けんとうし)の名前くらいは記憶に残っていると思いますが、これが正式に確認できる日本の最初の公式の外交使節団です。

※ 遣(けん)とは訓読みで「つかわす」。遣隋使は「随に送った使者」の意です。

遣隋使(けんずいし)は推古天皇 (在位:593年~628年) の御代に日本の正式な外交使節団として、隣の大国である随(ずい)(581年~618年)の第2代皇帝の煬帝(ようてい)(在位:604年~618年)に両国間の国交を開く為に派遣された使者です。

※ 遣(けん)とは訓読みで「つかわす」。遣隋使は「随に送った使者」の意です。

遣隋使(けんずいし)は推古天皇 (在位:593年~628年) の御代に日本の正式な外交使節団として、隣の大国である随(ずい)(581年~618年)の第2代皇帝の煬帝(ようてい)(在位:604年~618年)に両国間の国交を開く為に派遣された使者です。

※ 推古8年~推古26年(600年~ 618年)の18年間に3回~5回派遣された。

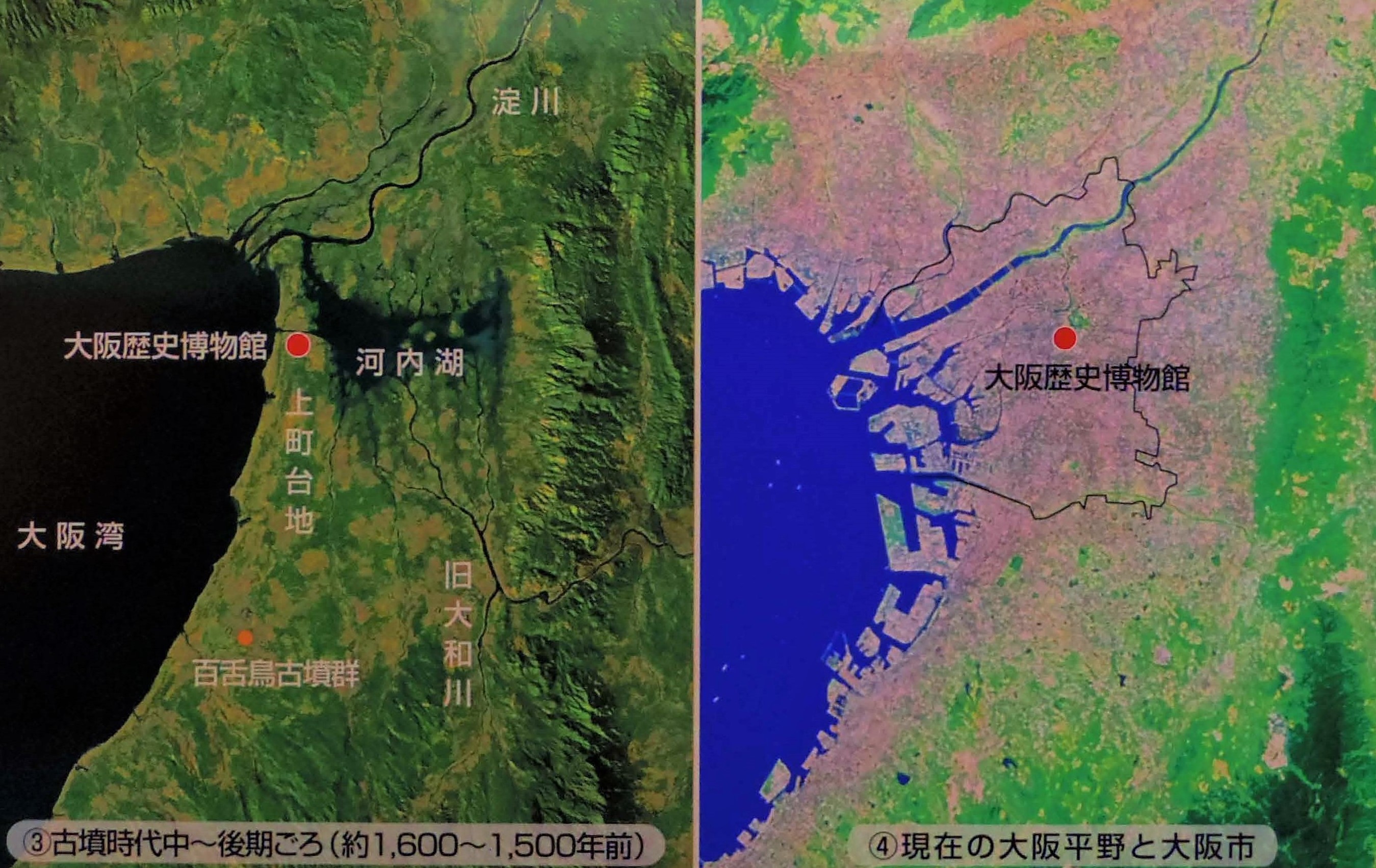

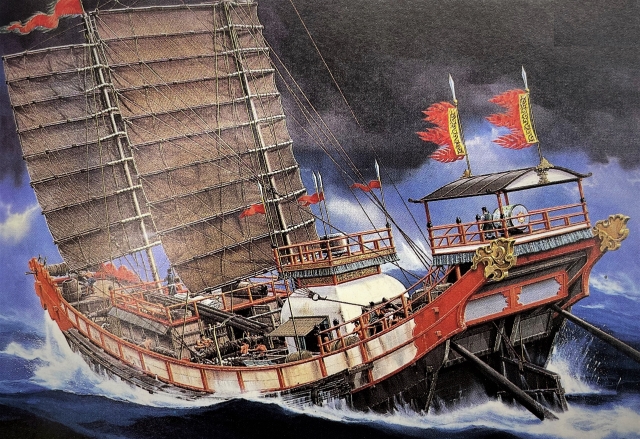

遣唐使出港の想像図(難波宮) 大阪歴史博物館のパネルから

※ 返礼もあるので大陸側も、何者でも朝貢を認めた訳ではなかった。

遣唐使出港の想像図(難波宮) 大阪歴史博物館のパネルから

前期難波宮は第36代、孝徳天皇(こうとくてんのう)(596年(推古天皇4年)~654年)が造営したとされる。

ここで、百済からの外交使節なども受け入れていた。 難波宮は初期の日本の外交窓口でもあった。

件の遣隋使や遣唐使船はここ難波宮から瀬戸内海を通り大陸に向かった。 奈良の都の者らもここまで見送りに来ていた? 外交使節の為の宿泊所もあったらしい。

前期難波宮は686年、大蔵省の失火から全焼。

後期難波宮は726年、第45代、聖武天皇(701年~756年)が再建を指示。732年完成。平城京の副都と位置づけされた

らしいが・・。

後期難波宮は726年、第45代、聖武天皇(701年~756年)が再建を指示。732年完成。平城京の副都と位置づけされた

らしいが・・。

都の再建は聖武天皇(701年~756年)の御代、735年~737年に天然痘が流行した事によると思われる。

以前「四天王寺庚申堂」の所でも書いているのだが、 後期難波宮(大阪の宮)の建設などは、飛鳥に居られなかった切迫した状況があったからだと考えられる。

実際どの程度使用されていたのかは解らない。 難波宮廃止と 長岡京遷都は 同時に決められた らしい。

ここで、百済からの外交使節なども受け入れていた。 難波宮は初期の日本の外交窓口でもあった。

件の遣隋使や遣唐使船はここ難波宮から瀬戸内海を通り大陸に向かった。 奈良の都の者らもここまで見送りに来ていた? 外交使節の為の宿泊所もあったらしい。

前期難波宮は686年、大蔵省の失火から全焼。

都の再建は聖武天皇(701年~756年)の御代、735年~737年に天然痘が流行した事によると思われる。

以前「四天王寺庚申堂」の所でも書いているのだが、 後期難波宮(大阪の宮)の建設などは、飛鳥に居られなかった切迫した状況があったからだと考えられる。

実際どの程度使用されていたのかは解らない。 難波宮廃止と 長岡京遷都は 同時に決められた らしい。

桓武天皇(737年~806年)は 平城京でなく、難波宮を長岡京(784年~794年)に移築。難波宮は

784年に解体され消えた

。

しかし結局、長岡京も都があったのは10年ほど。794年には平安京に遷都されている。

難波宮は、大阪湾に面した上町台地にあった。それは奈良の都に繋がる旧大和川の河口にある。

下は大阪歴史博物館のパネルから。 埋め立てが進み、現在とはかなり地形が異なってますが、およそ現在の大阪城跡南の所。

埋め立てが進み、現在とはかなり地形が異なってますが、およそ現在の大阪城跡南の所。

大阪歴史博物館は難波宮(なんばぐう)の史跡の上に建っている。

※ 地下の史跡見学ツアーがあります。

下は大阪歴史博物館のパネルから。

埋め立てが進み、現在とはかなり地形が異なってますが、およそ現在の大阪城跡南の所。

埋め立てが進み、現在とはかなり地形が異なってますが、およそ現在の大阪城跡南の所。大阪歴史博物館は難波宮(なんばぐう)の史跡の上に建っている。

※ 地下の史跡見学ツアーがあります。

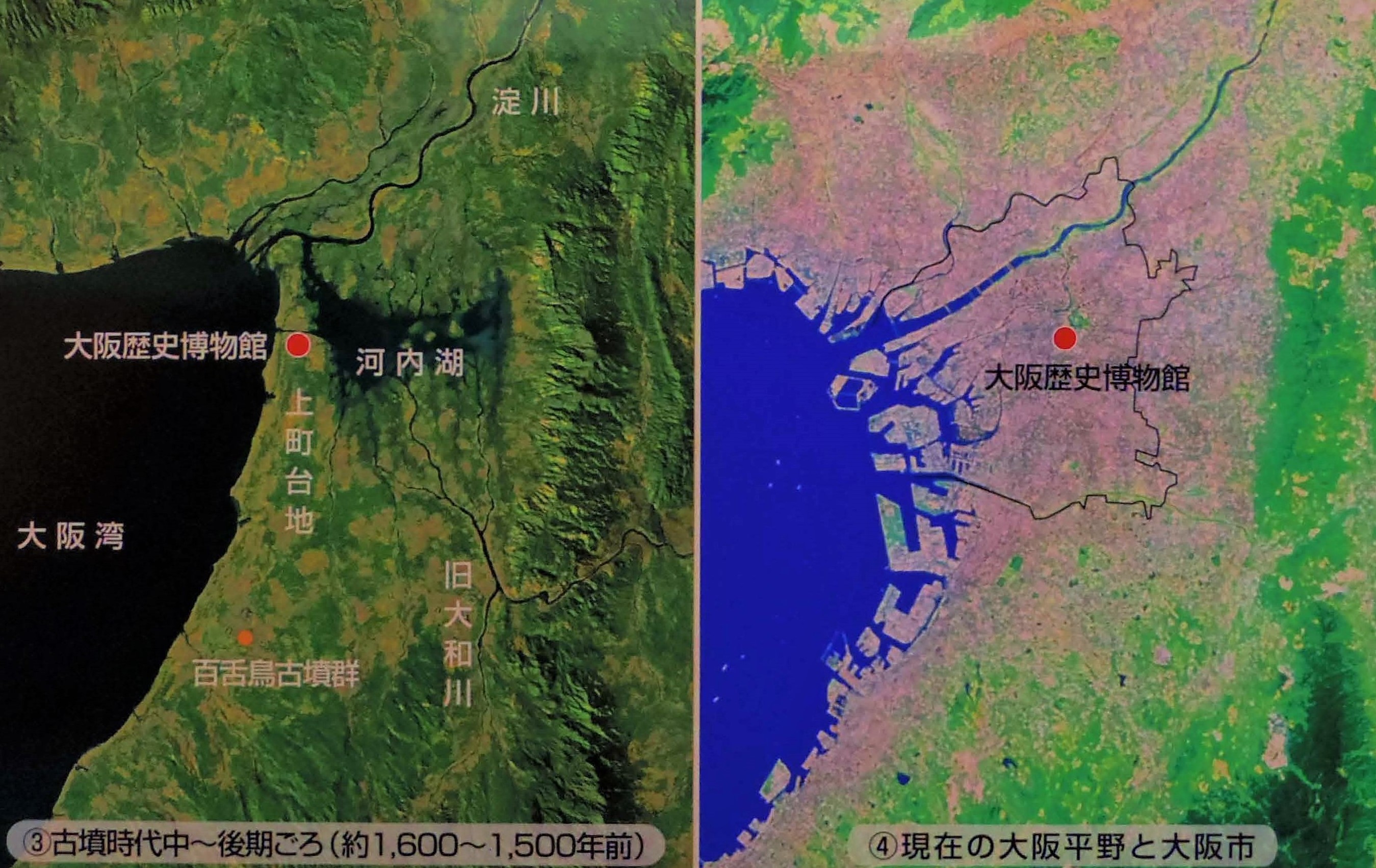

下は小学館の「日本歴史館」の挿絵から借りました。東シナ海を渡るのは危険を伴う航海です。

新羅(しらぎ)との関係が悪化した時は東シナ海を南路渡ったらしいが、大陸側まで寄港地が無い。

長期の航海となり、また食糧なども多く積む為に船の大型化も図られたらしいが、考えたらこれはガレー帆船。長くはこげないので帆に頼る所も多かったと思われるが 造船能力も低く季節風など航海技術も乏しい。3割の船は難破した と言う。

その為に一気に沈まないよう船の設計も考えられたらしいけど・・。時間かせいでも泳げなければ・・。

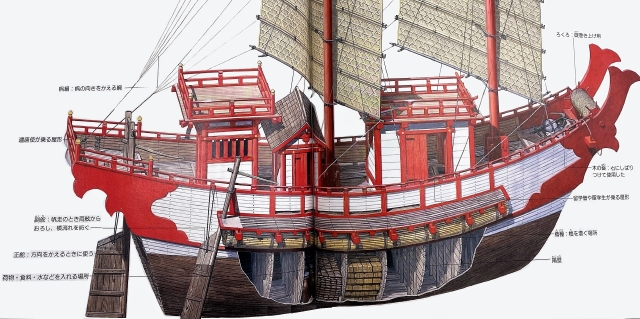

下も小学館の「日本歴史館」の挿絵から遣唐使船復元図

全長25m。最大幅9.7m。120~140人乗り。この設計で復元船の実物が造られている。

楠(くすのき)が主で杉、檜(ひのき)、松も使われた。

船底を隔壁(かくへき)で区切ってブロック割にし、一気に沈まないよう対策されたらしい。

タイタニック船の沈没を思い出した

遣隋使や遣唐使に選ばれる事は名誉な事であるけれど、命がけだったわけで、無事に帰国出来た者が成功者になれたのですね。

大阪歴史博物館の宮中フィギュア(宮中の侍従達)です。

ところで、 大陸側(随や唐など)から見ると、皇帝に対して周辺国の君主が認めてもらう為に貢物(みつぎもの)を持ってやって来る朝貢使(ちょうこうし)に捉えられる

ようだ。が、実際、朝貢を受けた大陸側(随や唐など)は 貢物の数倍から数十倍の宝物を下賜(かし)する為に貢物を献上する側の方が

(土産が多く)

お得

となっている。下は小学館の「日本歴史館」の挿絵から借りました。東シナ海を渡るのは危険を伴う航海です。

新羅(しらぎ)との関係が悪化した時は東シナ海を南路渡ったらしいが、大陸側まで寄港地が無い。

長期の航海となり、また食糧なども多く積む為に船の大型化も図られたらしいが、考えたらこれはガレー帆船。長くはこげないので帆に頼る所も多かったと思われるが 造船能力も低く季節風など航海技術も乏しい。3割の船は難破した と言う。

その為に一気に沈まないよう船の設計も考えられたらしいけど・・。時間かせいでも泳げなければ・・。

下も小学館の「日本歴史館」の挿絵から遣唐使船復元図

全長25m。最大幅9.7m。120~140人乗り。この設計で復元船の実物が造られている。

楠(くすのき)が主で杉、檜(ひのき)、松も使われた。

船底を隔壁(かくへき)で区切ってブロック割にし、一気に沈まないよう対策されたらしい。

タイタニック船の沈没を思い出した

遣隋使や遣唐使に選ばれる事は名誉な事であるけれど、命がけだったわけで、無事に帰国出来た者が成功者になれたのですね。

大阪歴史博物館の宮中フィギュア(宮中の侍従達)です。

※ 返礼もあるので大陸側も、何者でも朝貢を認めた訳ではなかった。

話しは戻って、

有名な「日出ずる処の天子・・」の書き出しで始まった失礼な? 文面であったが、煬帝(ようてい)はこれを認めてくれた。間違いなく国のトップからの使者と理解したからだろう。

国のトップ同士が話しを付け、この時( 第一回は600年)、正式に国交を結んだ? 開かれた? のである。

遣隋使と遣唐使がもたらしたのは先進文化

日本は 仏教の輸入が当初の目的であったが、同時に大陸の先進的な技術や文化、政治に至るあらゆる物を学び持ちかえった

のである。

日本は 仏教の輸入が当初の目的であったが、同時に大陸の先進的な技術や文化、政治に至るあらゆる物を学び持ちかえった

のである。

これは 唐 の時代になっても同じく遣唐使船には僧侶だけでなく、文官や政務官など多くの留学生が同行し、あらゆる物を学び、吸収して帰国した 。

国のトップ同士が話しを付け、この時( 第一回は600年)、正式に国交を結んだ? 開かれた? のである。

遣隋使と遣唐使がもたらしたのは先進文化

これは 唐 の時代になっても同じく遣唐使船には僧侶だけでなく、文官や政務官など多くの留学生が同行し、あらゆる物を学び、吸収して帰国した 。

※ 仏教に至っては、派がすでに複数誕生しているので、誰に師事するか? もあったろうし、流行の派(最先端の仏教)は重視されたかもしれない。

また、彼らの帰国時には経典のみならず、書や暦、陶磁器などすぐれた文化の名品も持ち帰っている。

実際、 遣隋使や遣唐使の帰国時には皇帝から天皇へのたくさんの土産が持たされた はずだ。

※ それらは奈良の正倉院に現在も宝物として残されている。

つまり 遣隋使と遣唐使は単に交易を目的としたものではなく、彼らが持ち帰ったのは国交によってもたらされた文化というお宝だった と言う事だ。遣唐使船はただの交易船では無かったと言う事でもある。

日本からしたら、実際に正倉院にある「ササン朝の切子グラス(6~7世紀頃)」など遠くペルシャからもたらされた古代ローマン・グラスはあこがれ以上の眩しい文化だったろうと思う。

また、彼らの帰国時には経典のみならず、書や暦、陶磁器などすぐれた文化の名品も持ち帰っている。

実際、 遣隋使や遣唐使の帰国時には皇帝から天皇へのたくさんの土産が持たされた はずだ。

※ それらは奈良の正倉院に現在も宝物として残されている。

つまり 遣隋使と遣唐使は単に交易を目的としたものではなく、彼らが持ち帰ったのは国交によってもたらされた文化というお宝だった と言う事だ。遣唐使船はただの交易船では無かったと言う事でもある。

日本からしたら、実際に正倉院にある「ササン朝の切子グラス(6~7世紀頃)」など遠くペルシャからもたらされた古代ローマン・グラスはあこがれ以上の眩しい文化だったろうと思う。

※ 仏教の伝来については、「倭人と渡来人 1 聖徳太子の御影(救世観世音菩薩像)」の中、「仏教の伝播」・「日本へのルート」・「日本への伝来」 で多少書いています。

リンク 倭人と渡来人 1 聖徳太子の御影(救世観世音菩薩像)

遣渤海使(けんぼっかいし) (728年~818年)

輸出 (絹、絁(あしぎぬ)、糸、 水銀

、椿油、漆など)

輸入(毛皮、昆布、朝鮮人参、日干し、蜜など)

遣新羅使(けんしらぎし) (668年~836年)

輸出 ( 金

、絹、絁(あしぎぬ)、錦、真綿、美濃絁)

輸入(佐波利製食器(金属食器)、朝鮮人参、 絨毯

、香辛料など)

遣唐使らの航路図

資料は小学館の日本の歴史(上)から借りました。

遣唐使は公式な外交船。だから難波宮から出港 していた。

遣唐使の停止、再開、停止そして唐の滅亡

遣唐使らの航路図

資料は小学館の日本の歴史(上)から借りました。

遣唐使は公式な外交船。だから難波宮から出港 していた。

唐(とう) 618年~907年

該当する日本の時代は、飛鳥時代から平安の中頃まで

該当する日本の時代は、飛鳥時代から平安の中頃まで

飛鳥時代592年 ~ 710年

奈良時代710年 ~ 794年

平安時代794年 ~ 1185年

日本と唐の関係は当初良行であったが、同時に 日本は朝鮮半島の百済(くだら)とも300年に及ぶ強固な同盟関係を持っていた。

※ 当時朝鮮半島には日本の統治領もあった? 「朝鮮半島の倭人について」は、「倭人と渡来人 2 百済からの亡命者 (写真は韓国国立中央博物館)」で触れています。

朝鮮半島で起きた動乱で百済(くだら)は唐や新羅と敵対し戦争(白村江の戦い)になった事から、日本は百済側に付き参戦。それ故日本も唐や新羅と敵対関係になり遣唐使は一時停止された。

朝鮮半島で起きた動乱で百済(くだら)は唐や新羅と敵対し戦争(白村江の戦い)になった事から、日本は百済側に付き参戦。それ故日本も唐や新羅と敵対関係になり遣唐使は一時停止された。

※ 白村江(はくすきのえ)の戦いについても「倭人と渡来人 2 百済からの亡命者 (写真は韓国国立中央博物館)」の中、「百済の最後、白村江の戦い」で書いています。

リンク 倭人と渡来人 2 百済からの亡命者 (写真は韓国国立中央博物館)

日本と唐の関係は当初良行であったが、同時に 日本は朝鮮半島の百済(くだら)とも300年に及ぶ強固な同盟関係を持っていた。

※ 当時朝鮮半島には日本の統治領もあった? 「朝鮮半島の倭人について」は、「倭人と渡来人 2 百済からの亡命者 (写真は韓国国立中央博物館)」で触れています。

※ 白村江(はくすきのえ)の戦いについても「倭人と渡来人 2 百済からの亡命者 (写真は韓国国立中央博物館)」の中、「百済の最後、白村江の戦い」で書いています。

リンク 倭人と渡来人 2 百済からの亡命者 (写真は韓国国立中央博物館)

しかし。894年、菅原道真の建議により再び遣唐使は停止された。

そうした事からその間、 日本の朝廷は許可なく異国に渡ることを禁じた渡航制限と、唐や宋などの商船の来航制限をもうける措置をとった らしい。

結局、遣唐使は再開されないまま終わった。つまり、ここに公式の外交使節団は終ったのである。

次代の宋(そう)の成立には間がある。

※ 唐以降の変遷 唐(とう)→宋(そう)→明(みん)

おまけ 新羅との交易

新羅(しらぎ) BC前57年~935年

※ 7世紀中盤(三国時代)・・新羅、高句麗、百済の3か国が鼎立(ていりつ)

※ 668年~900年(統一新羅時代)・・朝鮮半島唯一の国家新羅の時代

※ 10世紀(後三国時代)・・新羅が分烈、後高句麗と後百済の再び3国に。

新羅の商人もかなり日本に来ている。 白村江の戦い(663年)以後、668年以降に日本は遣新羅使を派遣し国交回復?

新羅の商人もかなり日本に来ている。 白村江の戦い(663年)以後、668年以降に日本は遣新羅使を派遣し国交回復?

以降の天皇は親新羅政策をとったが8世紀の終わりに新羅の内乱が勃発。多数の難民が日本列島へ亡命し帰化申請する事態が発生。 翌780年に公式の遣新羅使は停止されたが、民間レベルの交易はやはり残った

らしい。

※ 韓国の国立中央博物館で新羅時代の日本への航路図を見た。 朝鮮半島から 新潟に航路を取って 新羅の商人も 頻繁に日本に来ていた 事を示していた。

※ 韓国の国立中央博物館で新羅時代の日本への航路図を見た。 朝鮮半島から 新潟に航路を取って 新羅の商人も 頻繁に日本に来ていた 事を示していた。

彼らは日本( 新潟の糸魚川) で産出される翡翠を欲っしていた 。

華々しい黄金文化で栄えた新羅( 韓国)では、 勾玉(まがたま)として 翡翠は必需。しかし、絶対的に需要はあるが自国で産出できなかったからだ。

大陸側にとって、日本の翡翠(ひすい)、瑪瑙(めのう)、真珠(しんじゅ)はまさに宝玉であった。

民間レベルの日宋交易(にっそうこうえき)

宋(そう) 960年~1279年

※ 960年 ~ 1127年 (北宋)※ 1127年 ~ 1279年 (南宋)

該当する日本の時代

平安時代 794年 ~ 1185年 (平氏政権 1167年 ~ 1185年)

鎌倉時代 1185年 ~1333年

この 民間レベルの交易に目を付けて成功したのが平家

なのである。

この 民間レベルの交易に目を付けて成功したのが平家

なのである。

代用貨幣から貨幣経済へ

貨幣と言えば、 708年に日本で鋳造発行された和同開珎(わどうかいちん)が ある。

また以降 250年の間に十二種の貨幣(皇朝十二銭)が鋳造 されているのだが、もともとの流通量が少なく、平城京と平安京の一部で多少出回ったものの? 貨幣として流通する事もなく958年を最後に廃止 されたらしい。

唐を真似て貨幣を鋳造したものの、

そもそも原材料の銅は輸入にたよっていたので数も少なく流通しなかった。 日本の市場で貨幣は時期尚早(じきしょうそう)。市中ではまだ物々交換の方が良かったのだろう。

唐を真似て貨幣を鋳造したものの、

そもそも原材料の銅は輸入にたよっていたので数も少なく流通しなかった。 日本の市場で貨幣は時期尚早(じきしょうそう)。市中ではまだ物々交換の方が良かったのだろう。

そんな中で朝廷じたいも絹を放出して現物に替えていた。つまり 朝廷が代用貨幣として使用した 物品貨幣は 絹織物であったと言う事だ。

平安時代 794年 ~ 1185年 (平氏政権 1167年 ~ 1185年)

鎌倉時代 1185年 ~1333年

※ 栄西(1141年~1215年)、臨済宗(りんざいしゅう)を1191年宋より持ちかえる。

※ 道元(1200年~1253年)、曹洞宗(そうとうしゅう)を1226年宋より持ちかえる。

唐が滅んだ後、当然次の宋(そう)との間で国交が交わされ、遣宋使(けんそうし)が派遣されると思うところだが、 実際、交易は行われていたが、それが遣隋使や遣唐使の時のような皇帝と天皇による国際的な国交か? と言うとそのクラスではなかったと思う

。

唐が滅んだ後、当然次の宋(そう)との間で国交が交わされ、遣宋使(けんそうし)が派遣されると思うところだが、 実際、交易は行われていたが、それが遣隋使や遣唐使の時のような皇帝と天皇による国際的な国交か? と言うとそのクラスではなかったと思う

。

単なる民間の交易を認めただけ・・と言うレベルに思う。

1401年の遣明使(けんみんし)にしても、幕府の使者よる派遣で朝廷による使者ではなかった。

先に触れたが、朝貢(ちょうこう)受ける側も相手を選ぶ。相手は国のトップである天皇でなければならない。

宋と明の交易は単に交易を認めただけのレベルで、朝貢(ちょうこう)にレベルがあったとするなら、極めて低いレベル 。明との交易では勘合札まで持たされているのだ。

遣隋使や遣唐使の時のような最上級の国交とは決して言え無かった と言える。

そう言う意味では遣唐使レベルの国交は以降、無かったと言えるのではないか?

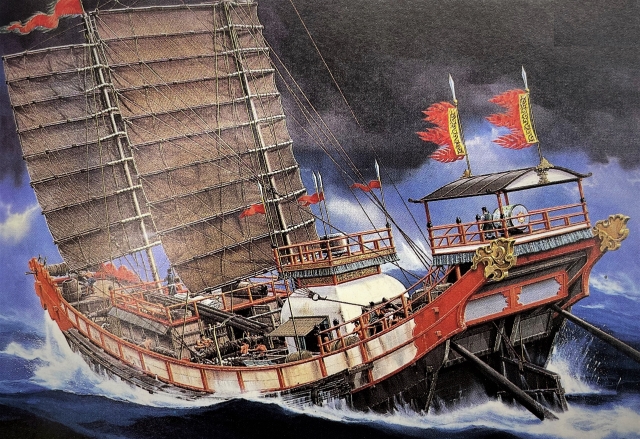

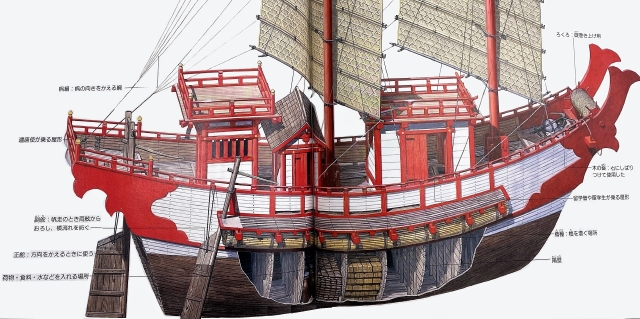

遣宋使船の復元模型図であるが、船を見れば一目。一般の船である。

こちらも小学館の「日本歴史館」の挿絵から。いらない部分を落として若干修正して出しています。

平家による宋(そう)とのプライベート貿易

大陸との間に全く交流が無かったわけではない。民間レベルの交易は常に存在していた。

むしろ 宋代になると唐以上に日本に来航する商人が増え貿易は活発化する 。お互いに欲しい物があったと言う事だろう。

遣隋使や遣唐使と異なるのは、その 交易の窓口が確実に北九州博多に移動した事

だ。

遣隋使や遣唐使と異なるのは、その 交易の窓口が確実に北九州博多に移動した事

だ。

正式な遣隋使や遣唐使なら宮中まで来なければならない。基本は私貿易なので宮中にあいさつする必要はなかったが、 朝廷による検閲は行われた 。

検閲の間に商人が暮らす商館もできたし、11世紀中頃には宋商人の集まった街まで出来ている。 中世の博多は交易窓口として大いに栄える事になる。

また、南宋に渡る日本船も年間40~50艘(そう)あったらしい。

輸出 (砂金、銀、水銀、 硫黄(いおう)、阿久夜玉(アコヤ真珠)、夜久貝、琥珀、水精(水晶) 、象眼、緋襟、鷲羽)

輸入 ( 沈香(じんこう)、麝香(じゃこう)、甘松(かんしょう) 、衣比(えび)、丁子(ちょうじ)、綾、錦、羅(うすもの)、穀(こめ)、呉竹、甘竹、吹玉、銅銭、陶磁器、薬、書物など)

※ 沈香(じんこう)、麝香(じゃこう)、甘松(かんしょう)は香(こう)の材料です。

香道(こうどう)と言う文化があるが、貴族は着物に香をたきしめるのがオシャレとされたから? 香の原料の輸入が多い?

一方、 宋の側は日本の金や宝玉などが多いが、特筆するのは硫黄(いおう) である。

宋代になると硫黄(いおう)の量が特に増している と言う。どうも火薬の材料になっているらしい。つまり、 火薬を使う兵器の発達による需要 だろう。

そう言えば、鉄炮伝来の時に日本は硝石(しょうせき)を輸入していた。火縄銃の火薬の材料である。

10世紀から13世紀、 日本と中国の宋朝の間で日宋貿易(にっそうぼうえき)は民間レベルでは盛んに行われていた事が解る。単なる民間の交易を認めただけ・・と言うレベルに思う。

1401年の遣明使(けんみんし)にしても、幕府の使者よる派遣で朝廷による使者ではなかった。

先に触れたが、朝貢(ちょうこう)受ける側も相手を選ぶ。相手は国のトップである天皇でなければならない。

宋と明の交易は単に交易を認めただけのレベルで、朝貢(ちょうこう)にレベルがあったとするなら、極めて低いレベル 。明との交易では勘合札まで持たされているのだ。

遣隋使や遣唐使の時のような最上級の国交とは決して言え無かった と言える。

そう言う意味では遣唐使レベルの国交は以降、無かったと言えるのではないか?

遣宋使船の復元模型図であるが、船を見れば一目。一般の船である。

こちらも小学館の「日本歴史館」の挿絵から。いらない部分を落として若干修正して出しています。

平家による宋(そう)とのプライベート貿易

大陸との間に全く交流が無かったわけではない。民間レベルの交易は常に存在していた。

むしろ 宋代になると唐以上に日本に来航する商人が増え貿易は活発化する 。お互いに欲しい物があったと言う事だろう。

正式な遣隋使や遣唐使なら宮中まで来なければならない。基本は私貿易なので宮中にあいさつする必要はなかったが、 朝廷による検閲は行われた 。

検閲の間に商人が暮らす商館もできたし、11世紀中頃には宋商人の集まった街まで出来ている。 中世の博多は交易窓口として大いに栄える事になる。

また、南宋に渡る日本船も年間40~50艘(そう)あったらしい。

輸出 (砂金、銀、水銀、 硫黄(いおう)、阿久夜玉(アコヤ真珠)、夜久貝、琥珀、水精(水晶) 、象眼、緋襟、鷲羽)

輸入 ( 沈香(じんこう)、麝香(じゃこう)、甘松(かんしょう) 、衣比(えび)、丁子(ちょうじ)、綾、錦、羅(うすもの)、穀(こめ)、呉竹、甘竹、吹玉、銅銭、陶磁器、薬、書物など)

※ 沈香(じんこう)、麝香(じゃこう)、甘松(かんしょう)は香(こう)の材料です。

香道(こうどう)と言う文化があるが、貴族は着物に香をたきしめるのがオシャレとされたから? 香の原料の輸入が多い?

一方、 宋の側は日本の金や宝玉などが多いが、特筆するのは硫黄(いおう) である。

宋代になると硫黄(いおう)の量が特に増している と言う。どうも火薬の材料になっているらしい。つまり、 火薬を使う兵器の発達による需要 だろう。

そう言えば、鉄炮伝来の時に日本は硝石(しょうせき)を輸入していた。火縄銃の火薬の材料である。

平忠盛(1096年~1153年)は舶来物を院に献上して近臣となると、 伊勢産の水銀などを輸出して利益を上げた。この宋との交易は平家の富を増し、財政基盤を造る事になる。

太宰府を排した独占的貿易で平家台頭

平忠盛は太宰府を排除して、日宋貿易の独占を図ろうともしたらしい。

太宰府を排した独占的貿易で平家台頭

平忠盛は太宰府を排除して、日宋貿易の独占を図ろうともしたらしい。

なぜ公式の太宰府を避けたのか?

その理由は、 商船が到着すると官人が臨検(りんけん)を行い、交易に至るまでが時間がかかりやっかい であったからだ。

来航理由、船員の氏名、積荷の確認をし 官人がリストを造り京都に送った。京ではそれが朝議にかけられ天皇の親裁いかんで商人を追い返すか、滞在を許可して貿易を許可するかが決定された 。この間1~2ヶ月を要した。

日本は古来より、防衛の意味でも交易の正式な窓口を北九州博多の太宰府(だざいふ)に設定していた。

それ故、当初は太宰府だけでの取引であったが、それを嫌ったのはむしろ宋の商人の方だった?

だから? それ以外の場所での密かな取引が横行していく。

実際、 太宰府を避けて宋の商人が博多や薩摩、越前まで来航していた と言うが、 平家政権下(1167年 ~ 1185年)の日宋貿易では瀬戸内海の港も利用した らしい。

これら手法で朝廷を介在させない民間レベルの交易がより増大? 平家による交易の独占が可能になった。それ故、当初は太宰府だけでの取引であったが、それを嫌ったのはむしろ宋の商人の方だった?

だから? それ以外の場所での密かな取引が横行していく。

実際、 太宰府を避けて宋の商人が博多や薩摩、越前まで来航していた と言うが、 平家政権下(1167年 ~ 1185年)の日宋貿易では瀬戸内海の港も利用した らしい。

なぜ公式の太宰府を避けたのか?

その理由は、 商船が到着すると官人が臨検(りんけん)を行い、交易に至るまでが時間がかかりやっかい であったからだ。

来航理由、船員の氏名、積荷の確認をし 官人がリストを造り京都に送った。京ではそれが朝議にかけられ天皇の親裁いかんで商人を追い返すか、滞在を許可して貿易を許可するかが決定された 。この間1~2ヶ月を要した。

あわよくば貿易が許可されたとしても、 最初に朝廷が買い上げる品のリストが造られ、先物買いされた。

残りが民間の貿易になるのだから、朝廷が欲しい積荷が優先で許可が出たはずだ。逆に興味の無い品には許可がなかなか出なかったかもしれない。

しかも 当時の日本は「絹を代用貨幣としていた」 。つまり 日本にはまだ貨幣経済が存在していなかった ので朝廷の支払いは絹反(きぬたん)であったと思れる。

物々交換にしても言い値にしても、取引はお互いが満足した物でなければならない。

物々交換にしても言い値にしても、取引はお互いが満足した物でなければならない。

シルクロードで絹を商売にしている国である。宋の者に絹はいらなかったはずだ。

何より、 京都にお伺い立てる時間が惜しい。帰国も貿易風を待たなければならないとすると、滞在はより長くなる。

それ故、朝廷との取引で不満が出たのは当然だ ろう。

だから平家は朝廷を差し置いて、 私的な交易を行い 宋の商人の欲しい物を提供し良い条件を提示して素早くビジネスしていた? 輸出入の市場を独占できたのだろうと推察する 。

しかも 当時の日本は「絹を代用貨幣としていた」 。つまり 日本にはまだ貨幣経済が存在していなかった ので朝廷の支払いは絹反(きぬたん)であったと思れる。

シルクロードで絹を商売にしている国である。宋の者に絹はいらなかったはずだ。

何より、 京都にお伺い立てる時間が惜しい。帰国も貿易風を待たなければならないとすると、滞在はより長くなる。

それ故、朝廷との取引で不満が出たのは当然だ ろう。

だから平家は朝廷を差し置いて、 私的な交易を行い 宋の商人の欲しい物を提供し良い条件を提示して素早くビジネスしていた? 輸出入の市場を独占できたのだろうと推察する 。

代用貨幣から貨幣経済へ

貨幣と言えば、 708年に日本で鋳造発行された和同開珎(わどうかいちん)が ある。

また以降 250年の間に十二種の貨幣(皇朝十二銭)が鋳造 されているのだが、もともとの流通量が少なく、平城京と平安京の一部で多少出回ったものの? 貨幣として流通する事もなく958年を最後に廃止 されたらしい。

そんな中で朝廷じたいも絹を放出して現物に替えていた。つまり 朝廷が代用貨幣として使用した 物品貨幣は 絹織物であったと言う事だ。

当然、絹の相場に上下もあったので、宋銭が出回れば、必要の無い絹は余剰し、価値は下落した。

平家は宋との交易を進展させると、 仏具の材料として輸入していた銅製の宋銭(一文銭)を大量に輸入して国内で流通させようと考えたらしい。

つまり 実体経済で必要とされたのは宋銭だったから貨幣としての絹の需要は減り、絹の価値は下落。よって朝廷の収入は減少 して行く。

下は大阪造幣局博物館で撮影したものです。

一方、 宋銭を大量輸入した平家は財を増やし資金力で朝廷を圧倒。平家による政権の基盤となり、ここに武士の進出が始まった?

※ 平清盛の地位が上がると共に平氏一門の官位も上がった。

因みに、日宋貿易を半ば独占した平清盛(1118年~1181年)は、その 富を政権基盤とし、娘である平 徳子(1155年~ 1214年)を入内(じゅだい)させ将来の天皇となる孫(高倉天皇と徳子の子)も誕生させた。

平家は宋との交易を進展させると、 仏具の材料として輸入していた銅製の宋銭(一文銭)を大量に輸入して国内で流通させようと考えたらしい。

実際、絹よりも利便性の高い宋銭の流通は、朝廷が禁止しても進んだ。

つまり 実体経済で必要とされたのは宋銭だったから貨幣としての絹の需要は減り、絹の価値は下落。よって朝廷の収入は減少 して行く。

下は大阪造幣局博物館で撮影したものです。

一方、 宋銭を大量輸入した平家は財を増やし資金力で朝廷を圧倒。平家による政権の基盤となり、ここに武士の進出が始まった?

※ 平清盛の地位が上がると共に平氏一門の官位も上がった。

※ 1179年(治承3年)後白河法皇を鳥羽殿に幽閉。平清盛(1118年~1181年)と後白河法皇(1127年~1192年)との確執は宋銭の流通問題にもあったのだ。

因みに、日宋貿易を半ば独占した平清盛(1118年~1181年)は、その 富を政権基盤とし、娘である平 徳子(1155年~ 1214年)を入内(じゅだい)させ将来の天皇となる孫(高倉天皇と徳子の子)も誕生させた。

清盛は天皇の乳父として後見役となり検非違使別当・中納言に昇進。栄華を極めるに至る。

※ 高倉天皇(1161年~1181年)第80代天皇(在位: 1168年~1180年)

話しは戻って・・

安德天皇(1178年~1185年)第81代天皇(在位: 1180年~1185年)

誤算は高倉天皇の早世か? 後白河法皇との関係はより悪化。また清盛自身も突然の熱病で1181年に急死。

話しは戻って・・

絹を代用貨幣とした経済は源平合戦(1180年~1185年)以後も続いた

。

絹を代用貨幣とした経済は源平合戦(1180年~1185年)以後も続いた

。

絹を代用貨幣とした経済は源平合戦(1180年~1185年)以後も続いた

。

絹を代用貨幣とした経済は源平合戦(1180年~1185年)以後も続いた

。鎌倉時代に入ってようやく 幕府は1226年に宋銭を認めたが朝廷が公式に認めるのはさらに4年後の1230年。

また、源平合戦(1180年~1185年)以後は、公式ではなかったが鎌倉幕府(1185年~1333年)は民間の交易を認め、また 唐や宋などの商船の来航制限を解除したらしい。

互いに需要があったからだ。またこの時代に貿易船で大陸に留学する僧も増えている。

因みに、 銅の宋銭を輸入して日本での貨幣の流通を図っていた平家であるが、当の宋ではすでに紙幣経済が現れている。

重い銅銭では取引に不都合で最初、手形が利用されるが、不当たりも出だした事から紙幣に移行したらしい。1215年、紙幣の価値維持で宋は銅銭の利用を禁止。それらは輸出に回された。

※ 紙幣は手形から進化したものだった。

明(みん) 1368年~1644年

禅宗から生まれた文化

京都と言えば今まではきらびやかな貴族文化が花開いていたが、幕府の本拠となると武士が増え、武家の好む文化が開花する。

ところで、 武家の信仰を一心に集めたのが、鎌倉時代から比護されてきた禅宗である。禅の精神は武家の精神に通じる所があって? 室町幕府の時代に入っても禅宗が興隆(こうりゅう)した。

また、禅僧が日本に持ち込んだのは信仰だけではない、帰国した僧らは禅の影響を受けた文化のみならず大陸でのあらゆる文化を持ち込み広めて行く事になる。

また、源平合戦(1180年~1185年)以後は、公式ではなかったが鎌倉幕府(1185年~1333年)は民間の交易を認め、また 唐や宋などの商船の来航制限を解除したらしい。

互いに需要があったからだ。またこの時代に貿易船で大陸に留学する僧も増えている。

※ 大陸側が政変で国が変わっても私貿易は続いている。

因みに、 銅の宋銭を輸入して日本での貨幣の流通を図っていた平家であるが、当の宋ではすでに紙幣経済が現れている。

重い銅銭では取引に不都合で最初、手形が利用されるが、不当たりも出だした事から紙幣に移行したらしい。1215年、紙幣の価値維持で宋は銅銭の利用を禁止。それらは輸出に回された。

※ 紙幣は手形から進化したものだった。

日宋貿易と日明貿易が民間レベルの交易であったわけ

宋(そう)(960年~1279年)の後に日本が交易をするのは明(みん)であるが、実はこの間に元(げん)の国が存在する。「 元寇(げんこう)の襲来」と、習ったはずだ。

モンゴルから発した元(げん)は 鎌倉時代に2度に渡り艦隊を組んで日本に襲来した異国の敵である。

先に触れた 亀山上皇時代に襲来している。

first 1274年、文永の役(ぶんえいのえき)・・元と高麗の連合軍の艦隊で襲来

宋(そう)(960年~1279年)の後に日本が交易をするのは明(みん)であるが、実はこの間に元(げん)の国が存在する。「 元寇(げんこう)の襲来」と、習ったはずだ。

モンゴルから発した元(げん)は 鎌倉時代に2度に渡り艦隊を組んで日本に襲来した異国の敵である。

先に触れた 亀山上皇時代に襲来している。

first 1274年、文永の役(ぶんえいのえき)・・元と高麗の連合軍の艦隊で襲来

second 1281年、弘安の役(こうあんのえき)

※ 台風と言う神風で撃退したと習った記憶があったが、そうではなかったらしい。しっかり上陸され戦闘が行われている。

※ 台風と言う神風で撃退したと習った記憶があったが、そうではなかったらしい。しっかり上陸され戦闘が行われている。

明(みん) 1368年~1644年

該当する日本の時代

室町時代 1336年 ~ 1573年 (南北朝時代 1337年 ~ 1392年)(戦国時代 応仁の乱 1467年 ~ 1590年)

足利氏によるプライベートの貿易

室町時代 1336年 ~ 1573年 (南北朝時代 1337年 ~ 1392年)(戦国時代 応仁の乱 1467年 ~ 1590年)

安土桃山時代 1573年 ~ 1603年

江戸時代 1603年 ~ 1868年

足利氏によるプライベートの貿易

平家だけではない。室町幕府を開いた足利氏も私交易を行っている。

足利義満(1358年~1408年)(在位:1369年~1395年)は

1401年に

明との交易を開こう

と試みた。

足利義満(1358年~1408年)(在位:1369年~1395年)は

1401年に

明との交易を開こう

と試みた。

実は在職中の交易ではない。

なぜなら、 明側は天皇の臣下(幕府)との公式の通商を拒否したので義満は出家して一個人として民間レベルで明と交易をする事になったからだ 。

なぜ個人が?

遣明船は幕府が送ったが、将軍ごときでは相手にされなかった らしい。

国を代表する 天皇クラスでなければ取引はしない? それが明の意向 だった?

ただし民間レベルの渡航は認めたのだろう。そう考えると勘合札(かんごうふだ)などと言う証票(しょうひょう)が必要だった理由も解せる。遣明船だったらあり得ないからね。

実は在職中の交易ではない。

なぜなら、 明側は天皇の臣下(幕府)との公式の通商を拒否したので義満は出家して一個人として民間レベルで明と交易をする事になったからだ 。

なぜ個人が?

遣明船は幕府が送ったが、将軍ごときでは相手にされなかった らしい。

国を代表する 天皇クラスでなければ取引はしない? それが明の意向 だった?

ただし民間レベルの渡航は認めたのだろう。そう考えると勘合札(かんごうふだ)などと言う証票(しょうひょう)が必要だった理由も解せる。遣明船だったらあり得ないからね。

それ故、室町幕府が交易していたのではなく、当初は 足利義満個人が明との独占的な交易を行い、結果的に足利家の富を築く 事になる。

それは宋と平家との貿易に非常に似ている。

異なるのは足利家から征夷大将軍が出ているので政情も安定していた事だろう。

プライベートなのだからお金は自由に使えた。 だから芸術にお金を贅沢に使う事ができたとも言える。

将軍の立ち位置では正式に国交が結べない。

これはもしかしたら 鎌倉幕府も室町幕府と同じ理由で国交が結べず、民間レベルの貿易しかできなかった

のではないか?

将軍の立ち位置では正式に国交が結べない。

これはもしかしたら 鎌倉幕府も室町幕府と同じ理由で国交が結べず、民間レベルの貿易しかできなかった

のではないか?  と考察もできる。

と考察もできる。

※ 鎌倉時代は元寇の襲撃があり大陸側も安定していなかったが・・。

また、それらを踏まえると、かつて 「日出ずる処の天子・・」 の書き出しで隋(ずい)に送られた書簡は、やはり「 この国のトップが挨拶している」と言う事を相手側に明確に知らしめた一文 であった。

つまり、 隋も、唐も、宋も明の皇帝も、日本のトップとしか国交はしないよ。とい言う態(たい)だった と言う事だ。

そう言う意味で日本は希望したが、 遣宋使も遣明使も成立しなかった と考えられる。

最も 公式は無くても、現実に必要な貿易は行われていたから交流があったと言うのは事実。

実際、 留学を希望する者らにとって渡航の道が開けた事の方が意義があった と思われる。

先にも触れた臨済宗(りんざいしゅう)を輸入した 栄西禅師(1141年~1215年)は 1187年に宋に留学(2度目の宋への渡航)。1191年宋より帰国。

これは 平清盛の時代に宋に渡っている ので平家の貿易船? で渡航していると思われるが勉学して戻ってくる時、平家は没落していた。

※ 俗に源平合戦と呼ばれる「治承・寿永(じしょう・じゅえい)の乱」は平家政権に対する反乱で、敵対していた後白河法皇を源頼政がバックアップして 平氏 vs 源氏による戦闘が始まった。

それ故、室町幕府が交易していたのではなく、当初は 足利義満個人が明との独占的な交易を行い、結果的に足利家の富を築く 事になる。

それは宋と平家との貿易に非常に似ている。

異なるのは足利家から征夷大将軍が出ているので政情も安定していた事だろう。

プライベートなのだからお金は自由に使えた。 だから芸術にお金を贅沢に使う事ができたとも言える。

※ 鎌倉時代は元寇の襲撃があり大陸側も安定していなかったが・・。

また、それらを踏まえると、かつて 「日出ずる処の天子・・」 の書き出しで隋(ずい)に送られた書簡は、やはり「 この国のトップが挨拶している」と言う事を相手側に明確に知らしめた一文 であった。

つまり、 隋も、唐も、宋も明の皇帝も、日本のトップとしか国交はしないよ。とい言う態(たい)だった と言う事だ。

そう言う意味で日本は希望したが、 遣宋使も遣明使も成立しなかった と考えられる。

最も 公式は無くても、現実に必要な貿易は行われていたから交流があったと言うのは事実。

実際、 留学を希望する者らにとって渡航の道が開けた事の方が意義があった と思われる。

先にも触れた臨済宗(りんざいしゅう)を輸入した 栄西禅師(1141年~1215年)は 1187年に宋に留学(2度目の宋への渡航)。1191年宋より帰国。

これは 平清盛の時代に宋に渡っている ので平家の貿易船? で渡航していると思われるが勉学して戻ってくる時、平家は没落していた。

※ 俗に源平合戦と呼ばれる「治承・寿永(じしょう・じゅえい)の乱」は平家政権に対する反乱で、敵対していた後白河法皇を源頼政がバックアップして 平氏 vs 源氏による戦闘が始まった。

1180年から6年に渡る戦いは、最終的に1185年の「壇ノ浦の戦い」で平家が負け終焉。

次代、鎌倉幕府は源氏による政権となった。

栄西禅師が帰国した時は源氏の時代となっていた が、帰国してからは鎌倉幕府の庇護を受ける事ができたと言うわけだ。

禅(Zen)が日本に入ってきた時はそんな時代の狭間だったのです。

栄西禅師が帰国した時は源氏の時代となっていた が、帰国してからは鎌倉幕府の庇護を受ける事ができたと言うわけだ。

禅(Zen)が日本に入ってきた時はそんな時代の狭間だったのです。

京都と言えば今まではきらびやかな貴族文化が花開いていたが、幕府の本拠となると武士が増え、武家の好む文化が開花する。

ところで、 武家の信仰を一心に集めたのが、鎌倉時代から比護されてきた禅宗である。禅の精神は武家の精神に通じる所があって? 室町幕府の時代に入っても禅宗が興隆(こうりゅう)した。

また、禅僧が日本に持ち込んだのは信仰だけではない、帰国した僧らは禅の影響を受けた文化のみならず大陸でのあらゆる文化を持ち込み広めて行く事になる。

なぜなら 「道」そのものが中国哲学上の用語となっていて、礼や義などを超越した真理とされている。

つまり万物、広げれば宇宙まであらゆる終始に道は存在する。

老子や荘子などの道家(どうか)や孔子などの儒家(じゅか)によって説かれ、あらゆる「道」に思想が形成されて行く。

今は古武道と一括りされるが、 剣術、柔術、槍術、弓術、砲術なども禅の浸透と共に技術が体系化されてまとめられ道が形作られた。

前回も触れたが、茶を日本に持ち込み、文化より先に 茶会に精神性を与えたのも禅寺院 である。

茶祖 建仁寺でとり行われる四頭茶会(よつがしらちゃかい)は現在の茶会と異なり、侍香(じこう)、供給(くきゅう)、提給(ていきゅう)、行者(あんじゃ)など多くの役割を僧、非僧により4人の正客を拝する物。

※ 現在、茶祖栄西禅師御生誕讃法会で執り行なわれる四頭茶会では表千家、裏千家、(煎茶)花月庵の茶道家元らが顕彰(けんしょう)の奉仕をするそうだ。

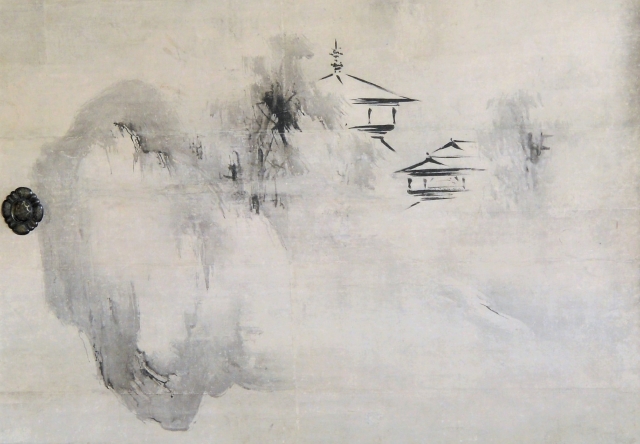

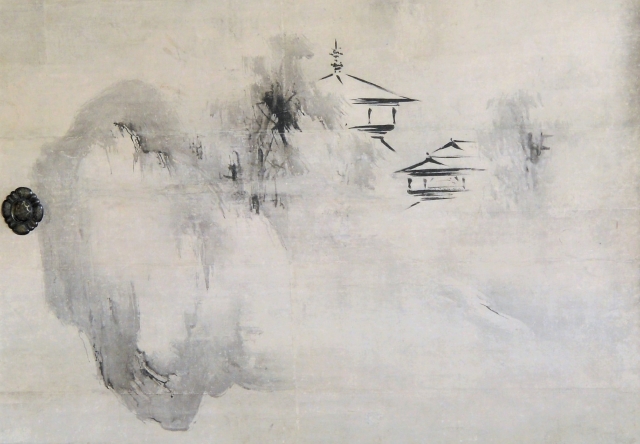

また、水墨画自体は唐代にはすでにあったが、山水書画と共に水墨画も武士らに好まれた。

禅宗では、墨の濃淡で表現する絵に内面を読んだ

のだ。写実とは事なる、また色彩が無いだけに その濃淡は内面の深さを表現する

。

つまり目に見える物が全てではない。ある意味抽象だが、物の本質をそこに表現する絵師。また見る者は絵師の精神性をもそこから受け取る。絵の形を見ると言うよりは、それが訴えてくるイメージを受け取る?

そうした 水墨画は屋敷の屏風(びょうぶ)やふすま絵に描かれるようになり如拙(じょせつ)、周文(しゅうぶん)、雪舟(せっしゅう)など相国寺からすぐれた絵師が輩出されている。

建仁寺方丈 襖絵(ふすまえ)と庭園

重文 海北友松 筆 雲龍図襖

※ 海北友松(かいほう ゆうしょう)(1533年~1615年) 安土桃山時代から江戸時代初期の絵師。海北派の始祖。

枯山水 大雄苑(だいおうえん)

花頭窓(かとうまど)からの大雄苑(だいおうえん)

花頭窓(かとうまど)は蓮の花弁を図案化した上枠を火炎形(火灯曲線)または、花形(花頭曲線)に造った禅宗様式の窓

1940年に“植熊”加藤熊吉氏氏により作庭。

石塔は織田有楽斎が兄(織田信長)の為に建てた供養塔。

白砂に「うねり」と「渦紋」の文様が描かれた枯山水は大海を表しているようです。

海北友松 筆 琴棋書画襖

重文 山水図襖

海北友松 筆

潮音庭(ちょうおんてい

三尊仏に見立てた三尊石が苔の美しい庭に置かれている。

仏教の三尊仏になぞって組まれた「三尊石組(さんぞんいわぐみ)」は中央に大きな中尊石、左右に脇侍石(きょうじせき)を据えて構成。

仏教の三尊仏になぞって組まれた「三尊石組(さんぞんいわぐみ)」は中央に大きな中尊石、左右に脇侍石(きょうじせき)を据えて構成。

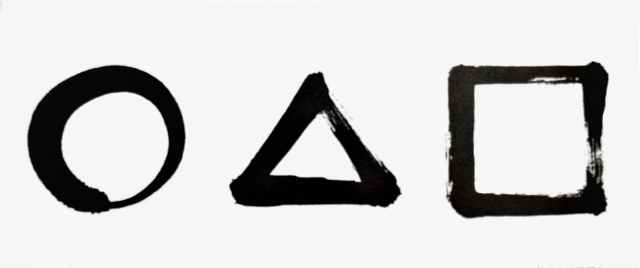

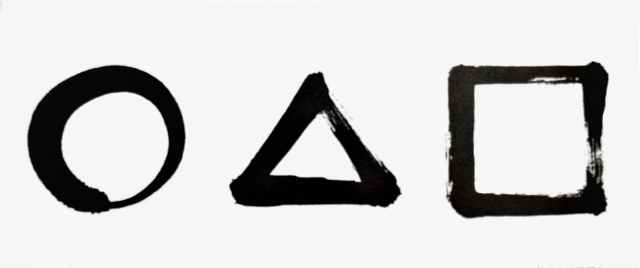

禅の心〇△□とは

〇△□乃庭(まるさんかくしかくのにわ)

現代の小堀遠州とも称される北山安夫 氏、2006年に作庭。

〇△□(まるさんかくしかく)を表現する庭。

〇△□ は禅の心を表す図形 。

〇△□の意味を見て、□△〇のが解り易いのではないか? と思う。

〇△□の意味を見て、□△〇のが解り易いのではないか? と思う。

他の方の庭の説明に疑問があり、追求しました。

庭の解釈も、まさに□四角の枠の中に渦紋の○円がありさらに島? ○円がある。

植えられた木は座した人だと思う。

白砂は海、あるいは宇宙であり、その中心に真理がある。真理の中心に植えられた木は真理に辿り付いた人? そんな解釈も出来る。

Part3 につづく。

禅を深掘りするつもりは無かったが、禅のもたらした文化の奧は深いからスルーできない部分もある。

枯山水は石組みの意味がわかるともっと面白い。次回は庭園三昧です。

ところで、「非思量(ひしりょう)」と言う言葉、私は知らなかった。これ禅用語でしょうね。仏教の方で聞いた事が無い。言葉の方が逆に難しい気がする。

Back number

リンク 京都五山禅寺 1 大乗仏教の一派 禅宗と栄西禅師

京都五山禅寺 2 遣唐使から日宋貿易 & 禅文化

リンク 京都五山禅寺 3 禅庭の世界と文化+黄金の国ジパング

つまり目に見える物が全てではない。ある意味抽象だが、物の本質をそこに表現する絵師。また見る者は絵師の精神性をもそこから受け取る。絵の形を見ると言うよりは、それが訴えてくるイメージを受け取る?

そうした 水墨画は屋敷の屏風(びょうぶ)やふすま絵に描かれるようになり如拙(じょせつ)、周文(しゅうぶん)、雪舟(せっしゅう)など相国寺からすぐれた絵師が輩出されている。

建仁寺方丈 襖絵(ふすまえ)と庭園

重文 海北友松 筆 雲龍図襖

※ 海北友松(かいほう ゆうしょう)(1533年~1615年) 安土桃山時代から江戸時代初期の絵師。海北派の始祖。

枯山水 大雄苑(だいおうえん)

大雄苑(だいおうえん)は1940年に造られた枯山水庭園。方丈の南に位置する。

雲龍図襖のある部屋の前庭であり、見えるのは法堂。

雲龍図襖のある部屋の前庭であり、見えるのは法堂。

花頭窓(かとうまど)からの大雄苑(だいおうえん)

花頭窓(かとうまど)は蓮の花弁を図案化した上枠を火炎形(火灯曲線)または、花形(花頭曲線)に造った禅宗様式の窓

1940年に“植熊”加藤熊吉氏氏により作庭。

白砂に苔と石を配した枯山水と言う様式である。

石塔は織田有楽斎が兄(織田信長)の為に建てた供養塔。

白砂に「うねり」と「渦紋」の文様が描かれた枯山水は大海を表しているようです。

海北友松 筆 琴棋書画襖

重文 山水図襖

海北友松 筆

潮音庭(ちょうおんてい

小書院と大書院の間にある苔の美しい庭。

三尊仏に見立てた三尊石が苔の美しい庭に置かれている。

日本最古の庭園書「作庭記」にも記される石組みの基本の様式の一つ。

仏教思想を反映した石組みは他に「須弥山石組(しゅみせんいしぐみ)」がある。

禅の心〇△□とは

〇△□乃庭(まるさんかくしかくのにわ)

現代の小堀遠州とも称される北山安夫 氏、2006年に作庭。

〇△□(まるさんかくしかく)を表現する庭。

〇△□ は禅の心を表す図形 。

〇(円) ・・・禅の思想やあらゆる生物、自然、宇宙全体を表現する時に描かれる〇(円)を 一円相(いちえんそう) と呼ぶそうだ。

〇(円) ・・・禅の思想やあらゆる生物、自然、宇宙全体を表現する時に描かれる〇(円)を 一円相(いちえんそう) と呼ぶそうだ。

また、 円は切れていない。途切れず続く(循環する)ので絶対的な真理を表してもいる

そうだ。

△(三角) ・・坐相 足を組んで座禅をしている姿勢を表現した形が△(三角)で、これを座相(ざそう)と呼ぶ そうだ。

△(三角) ・・坐相 足を組んで座禅をしている姿勢を表現した形が△(三角)で、これを座相(ざそう)と呼ぶ そうだ。

禅には「非思量(ひしりょう)」と言う言葉がある。 非思量(ひしりょう)は頭を空っぽにして心を無にすると言う状態を指す言葉

らしい。

逆に思量(しりょう)はあれこれ考え心が一杯になり視野も心も狭くなってしまった状態を指す。

つまり 追い詰められた状態が思量(しりょう) である。

そんな時は座禅を組んで自我を解放しましょう・・と言う事で 座禅する時は「非思量(ひしりょう)」で在らねばならない。

□(四角) ・・ 枠で囲まれた□(四角)は捕らわれた心を表している そうだ。

つまり 追い詰められた状態が思量(しりょう) である。

そんな時は座禅を組んで自我を解放しましょう・・と言う事で 座禅する時は「非思量(ひしりょう)」で在らねばならない。

□(四角) ・・ 枠で囲まれた□(四角)は捕らわれた心を表している そうだ。

たいていの人は常識と言う枠の中で生きているが、それ故、悩みや苦しみも持っている。

そんな 枠から一歩踏み出す事で心が捕らわれから解放され、自由になれると言う。

結局のところ、 捕らわれた心を解放して坐禅を組み無の境地に至り真理を求める

。

と、言うのが〇△□(まるさんかくしかく)の意図(いと)するところだからだ。

他の方の庭の説明に疑問があり、追求しました。

庭の解釈も、まさに□四角の枠の中に渦紋の○円がありさらに島? ○円がある。

植えられた木は座した人だと思う。

白砂は海、あるいは宇宙であり、その中心に真理がある。真理の中心に植えられた木は真理に辿り付いた人? そんな解釈も出来る。

Part3 につづく。

禅を深掘りするつもりは無かったが、禅のもたらした文化の奧は深いからスルーできない部分もある。

枯山水は石組みの意味がわかるともっと面白い。次回は庭園三昧です。

ところで、「非思量(ひしりょう)」と言う言葉、私は知らなかった。これ禅用語でしょうね。仏教の方で聞いた事が無い。言葉の方が逆に難しい気がする。

Back number

リンク 京都五山禅寺 1 大乗仏教の一派 禅宗と栄西禅師

京都五山禅寺 2 遣唐使から日宋貿易 & 禅文化

リンク 京都五山禅寺 3 禅庭の世界と文化+黄金の国ジパング

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[神社仏閣] カテゴリの最新記事

-

京都五山禅寺 1 大乗仏教の一派 禅宗と… 2021年11月16日

-

西国の寺社(Back number) 2021年11月02日

-

倭人と渡来人 7 (醸造祖神 松尾大社) 2018年02月02日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.