2014年12月の記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

重要文化財、踏みしめています。

ユネスコの無形文化遺産に「和紙」が登録されましたね。和風の紙ではなく原料に「楮(こうぞ)」を使っている昔ながらの製法で作られた手漉和紙だけが「和紙」なわけですよ。美濃市の「本美濃紙」ももちろんその対象で、関係者さまがたの積年のご苦労が認められたってことですよ。おめでとうございます! 和紙は1000年以上もある保存性と特色性で世界中の文化財の修復にも使われているそう。すごいなー、made inジャパン。これで岐阜県にある文化遺産は白川郷に続いて2件目...ってカウントしていい?まだ他にもあったっけ? 文化遺産ではないけれど、岐阜県にある国の重要文化財は242件(平成23年11月1日現在)。いくつ知ってる?ほとんど知らん~^^; そのなかにある「旧揖斐川(きゅういびがわ)橋梁(きょうりょう)」。平成20年に登録されてた。地元民だもん。もちろん知っているよー。...橋の存在はね。重文指定されていたとはつゆ知らず。いやはや失礼いたしました。 そんなわけでGO!場所はこちら。 竣工時は橋梁技術としては最大級のものだったけれど、今は自転車、歩行者専用。日本で最初に完成した幹線鉄道で、鉄道技術史上高い価値があるための重文指定。 イギリスのパテント・シャフト&アクスルトゥリー社が1886年に竣工。Made inイングランド。さすが世界の工場一番乗り。産業革命だね。もう廃業しちゃって会社はないけれど、職人魂は120年の時空を超えて生きているのさ。そうだ、岐阜へ行こう...! だって大垣方面から撮っているから。この先は岐阜なんです(笑) この橋脚の煉瓦が120年以上橋を支えている。1891年の濃尾地震も乗り越えてきたんだね。もちろん補修・補強はしてきただろうけど、すごいわ。 全景はこんなかんじ。地味すぎて日常風景に馴染んでいるから、重文指定建造物様とは気が付きませんでした。 橋が1886年なら周囲環境も似たような時期に整備されたんだろって思う。 ちょっとノスタルジックなレトロなトンネル。東京駅の高架下もこんな感じのところがあったよね。 レトロ感満載だけど照明はない。夜にここを通るには、そうとう気合を入れていかないと。そうでないと別世界に連れて行かれそうな空気満載。 日本でパテント・シャフト&アクスルトゥリー社がつくって現存している橋は全部で3つ。そのうち一つはもう使用されていない。この橋もいつまで頑張ってくれるのかな Written by liuling

December 26, 2014

-

花もちづくり~荒城農業小学校(あらきのうぎょうしょうがっこう)~

第10回目の荒城農業小学校です。このところ毎週のように寒波が来て、この日も一日雪の日でした これからは、収穫したものを使っていろんなものを作っていきます。今回は、花もちとしめ縄飾りを作りました。花もちというのは、お餅を木の枝につけて花の代わりにしたものです昔、飛騨の冬は生け花が手に入らなかったので、お正月の部屋を飾るために花もちを作って花の代わりにしたそうです まずは9月に収穫したもち米を蒸して、それを臼に入れて、杵でぺったんぺったんとつきます。餅を花に見立てるので、赤と白のもちをつきます。 ついた餅を延ばして、枝につけやすいように細く切り、紅白の餅を交互にくっつけながら花もちを作っていきました。 完成した花もちを図書室に並べたら、お花畑のようです 農家先生たちは農業小学校用に大作に挑戦しましたできあがりは・・・(一番下です) 花もちの他に、つきたての餅でお昼に食べる、あんころもち、きなこもち、あぶらえもちも作りました。きなこは、前回脱穀した大豆を炒って、石うすで粉にして作りました。 あぶらえはすり鉢ですりつぶします。 お昼から、しめ縄飾りづくりです元わら工芸クラブの先生に習いながら頑張りました。 そのおかげで、みんな上手にできましたしめ縄にエビや小判で飾り付けて完成です 今年もあと少し、大掃除をしてきれいになったら、しめ縄飾りと花もちの登場です。今年は自分で作ったしめ縄飾りを玄関に飾れますね 次回は年明けです。このときもまた、楽しい授業が待ってますP.N.ボラスタA

December 24, 2014

-

東濃地区スポーツ少年団駅伝交流会

こんにちは。東濃振興局恵那事務所です各地で雪が降り始め、この地域にそびえる恵那山にも雪がかぶり始めましたそんな中、12月7日(日)に東濃地区スポーツ少年団駅伝交流会が開催されました 東濃地区のスポーツ少年団員がチームを組んで、恵那市のまきがね公園に集いました。総勢44チーム、440人!選手だけでなく、父兄の方々、スポーツ少年団の指導者などもたくさん来場されました。 交流会前日にかなり雪が降ったため開催が危ぶまれましたが、なんとか天気が持ち直してくれましたこの交流会では、1区間約1.1kmの周回コースを9周し、その速さを競います。どれほどのタイムで走りぬけるのでしょうか そうこうしているうちにスタート!寒い中、子どもたちは元気に駆け抜けていきます タスキ渡しも白熱! ちゃっかり、全国育樹祭のPRもされています。(緑色ののぼり旗です) 全チーム無事にゴール!最も早いチームは約43分で走破とのこと。4分強で1kmのペースです入賞チームには賞状とメダルが授与されました さて、走った子どもたちも、応援していた我々もお腹が減ってきました今回は、恵那地域の道の駅にお願いして屋台を出していただきました!豚汁やメンチカツ、ごへー餅などが販売されており、ご覧のとおり盛況でした 午後からは、ジョギング教室が開催されました。講師を務めたのは、岐阜県体育協会の小林史和先生。なんと、1,000m、1,500m、2,000mの日本記録保持者なんです! そして、清流の国ぎふ・マスコットキャラクターのミナモも駆けつけました ちなみに右側にいる2体は、恵那市のスポーツキャラクター・ハナッキーとサリーナです(右がハナッキー、左がサリーナですよ)。こちらもヨロシクね 腕を振るときは後ろまでしっかり引くこと、足は真下に下ろすこと、姿勢よく走ることなど、多くのアドバイスを子どもたちにしていただきました。小林先生、ありがとうございました! 振り返れば、かなり中身の詰まった交流会だったと思います。こういう場を通じてスポーツに親しみ、心身ともに健やかな子どもたちがふえればいいなーと感じました

December 18, 2014

-

秋の馬籠

皆さん、こんにちは!秋が深まり、紅葉がますますきれいになってきましたね!休日を利用して、恵那の馬籠宿までドライブに行ってきました♪ 木曽11宿の最南端の馬籠宿は、急な山道で全長600m余り。道の両脇に様々なお店が立ち並び、昔ながらの景色も残っていて、見所満載です! 馬籠宿を過ぎると、恵那山まで一望できる見晴台がありました残念ながら、恵那山の山頂まで見ることはできませんでしたが・・・ 紅葉はとても綺麗!遮るものがなく、中津川の山々を一望できます 12月とはいえ、まだまだ紅葉は見頃です!ぜひ、みなさんも恵那の美しい景色を見に出かけてみてくださいねペンネーム Y <中山道木曽路馬籠宿 馬籠観光協会> http://www.kiso-magome.com/ 岐阜県中津川市馬籠 0573-69-2336 (馬籠観光協会(馬籠宿観光案内所)) ~アクセス~◆公共交通機関JR中津川駅から北恵那交通バス馬籠線「馬籠」下車◆自動車中央自動車道中津川IC下車20分

December 16, 2014

-

ミュージカル「飛騨●童話会議II」公演のお知らせ

2014年12月28日(日)に高山市の飛騨・世界生活文化センターで、「飛騨地域オリジナル・ミュージカル 7rd 飛騨●童話会議II Good Morning Star Prince! ~星の王子様によろしく~」が公演されます。 このミュージカルは、名古屋芸術大学と連携し、地域住民の皆さんで創り上げるミュージカルです毎年の恒例行事となっており、今回でなんと7回目を迎えます(写真は前回の公演です) 今回のお話は、タイトルの通り、星の王子様のお話です見所はやっぱり、歌とダンスもちろん演奏も地元の方たちによる生演奏です 公演は1度きりですこの日を逃したら、見ることができないですよ7月から半年間にも及ぶ練習の成果をぜひご覧ください チケットは、飛騨・世界生活文化センターにて販売中です全席指定席です。電話予約も可能とのことですので、お早めに予約されることをお勧めいたします 入場料は下記の通りです。大人(大学生以上) 1,000円中学生~高校生 500円未就学児童~小学生 100円 【公演のご案内】「飛騨地域オリジナル・ミュージカル 7rd 飛騨●童話会議II Good Morning Star Prince! ~星の王子様によろしく~」開催日時:2014年12月28日(日) 開場13:30 開演14:00会 場:飛騨・世界生活文化センター コンベンションホール住 所:岐阜県高山市千島町900-1T E L:0577-37-6111F A X:0577-35-2251開館時間:9:00~21:30(毎週火曜日は休館日です)詳細はこちらhttp://www.hida-center.jp/event/musical/musical2014.html 飛騨地域の無料生活情報誌「月刊さるぼぼ12月号」にも特集記事が載っているので、ぜひチェックしてみてくださいね公式サイトにも特集記事が載っていますhttp://www.sarubobo.jp/index.html 以上、CHAMAがお届けしました

December 9, 2014

-

最後の収穫~荒城農業小学校(あらきのうぎょうしょうがっこう)~

第9回目の荒城農業小学校です。このところ寒い日が続きましたが、この日は快晴で暖かい日でした今回の授業は芋煮づくり、野菜の収穫、大豆の脱穀、雪囲い、ピザ作りです。 今回で今期最後の収穫になるので、収穫した野菜に感謝して、みんなで芋煮づくりに入れる野菜を切りました。子どもたちが切った野菜は、はくさい、にんじん、だいこん、たまねぎ、さつまいもです。汁には、この他にさといも、こんにゃく、豚肉が入ります。切り終わったら厨房に持って行って、あとの調理は厨房担当のスタッフにお任せです では、野菜の収穫に向かいます収穫した野菜は、はくさい 赤かぶ、白かぶ だいこん ごぼうです。ごぼう以外は収穫したことのある野菜なので、みんな上手に収穫できましたごぼうは深いところまで入り込んでいるので、掘るのが大変ですお父さん、お母さん、農家先生、スタッフのみんなが協力して掘りました。 午後から、大豆の脱穀をしました。乾燥したさやから豆を取り出すのです。シートの上で叩きつけて豆を落とします。 これを、ふるいと唐箕を使って豆だけにします。この豆がこれからの授業で必要になってきます。 次に、雪囲いをしました飛騨地方は雪が多く、庭木や果樹が雪で折れたりしないように杭を打ち、縄で木を杭にぐるぐる巻きにしばります。荒城農業小学校のブルーベリーやグミ、ツツジの木を囲いました。これで来年もブルーベリーが食べられるね 最後に、みんなが大好きなピザ作りをしました。生地は事務局の方であらかじめ作ってもらってあったので、あとはいろんな具をトッピングして焼くだけです。トマトソースも農小のトマトを使って事務局のお姉さんが作っておいてくれたものです トッピングが完成したら石窯で焼きます。 石窯は農小にあります。そこで焼いて、みんなでおいしく食べました 次回は、お正月に向けての準備です P.N.ボラスタA

December 5, 2014

-

明日の宝もの~大垣水景物語「輪中館」~とは? (2)

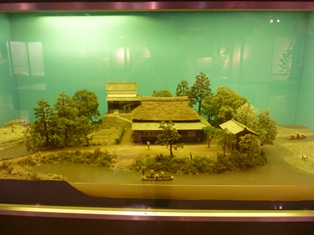

(2)水屋建築輪中景観を代表するものとしては、先ほど述べた堀田以外では、この水屋建築が有名です。現在、堀田は完全に消失し見ることが出来ませんが、水屋建築は今なお各地に点在しています。一般の方の住居のため中に立ち入ることはできませんが、どうしても中が気になるという方は、「輪中生活館」という単語を検索してみてください。輪中生活館は当時の住居そのもの(旧名和邸)を資料館として開放した施設で、輪中館のすぐ近くに位置しています。もちろん、輪中館にも当時の住居(再現版)がございます。内部の様子が細かく表現されているので、一見の価値あり。下はその写真です。 さて、水屋とは、母屋(=本来の住居)とは別の地盤の高いところに建てられる棟で、洪水の時の避難場所や、米や生活必需品を備蓄する倉庫としての役割を担っています。輪中地域では母屋自体が石垣の上など高いところに建築されることも多かったようですが、洪水時の水位がそれを上回るとまた石垣を設け、より高い位置に水屋を建築していったようです。この地域を歩くと敷地内の高低差が激しい住居が見受けられますが、そういった家はおそらく古くからある家で、先祖代々水害と戦ってきたのだと推察できます。また、水屋は、利用目的、構造、資材などからいくつかに分類できるとのことですが、そのあたりの詳しい内容については、学習プリントをご参照ください。 (3)治水工事写真は、かつての治水工事の様子を写しています。 木曽三川の治水工事は、豊臣秀吉の時代に木曽川の堤防が作られたことが始まりといわれています。明治時代にデレーケらオランダ技師団が来日するまでは河川改修の技術が確立されておらず、当時の治水工事は非常に難易度が高いものでした。さらに、「堤防を築く」ことには軍略上の事情や輪中間の対立が絡むなどし、工事の遅延や難航に拍車をかけることもありました。たとえば、徳川幕府が創設した尾張藩は木曽川右岸に位置していましたが、対岸の美濃側の堤防を尾張側より3尺(=約90cm)低く築造するよう命じたのです。このため、木曽川破堤の9割以上が美濃側に集中し、計画の中断や変更を余儀なくされました。また、輪中が密集すると遊水池が減少し、それ以外の地域もしくは相対的に低い輪中が洪水に遭うリスクが高まるため、輪中の人々は新たな輪中の建設には強く反対したそうです。(松枝輪中の例が有名)下の写真は、そんな輪中形成の歴史を年表にしたものです。 個人的には、「輪中」に関する歴史の中では、当時の人々の利害や思惑が入り乱れる部分に一番見応えを感じます。輪中館では、ヨハネス・デレーケをはじめ、平田靭負と薩摩義士、金森吉次郎ら治水事業に尽力した人々の足跡も学習することが出来ます。この機会にぜひ、彼らが織りなすドラマに触れてみてはいかがでしょうか。 さて、写真をもとに輪中館について少しばかり紹介させていただきましたが、輪中の歴史を掘り下げていくと、まだまだたくさんの「なるほど!」が出てきます。ぜひ足を運んで、館内を隅々まで歩いてみてください。さらに、輪中間には充実した資料だけではなく、とても博識で話し上手な館長さんもいらっしゃるので、ガイドをお願いしてみましょう。(私は感銘を受けました。)輪中文化が西濃地域にとどまらず、岐阜県全域の、日常のさまざまな部分に影響を与えていることを教えてくださいます。郷土についてさらに知識を深めたい方、夏休みの研究課題に悩んでいる方、ぜひ一度、ご来館ください。 なお、すでに少し触れましたが、輪中館の近くには輪中生活館(写真参照)という施設もございます。こちらは実際の水屋建築を公開したもので、輪中館を補完する施設となっています。外部から講師を招き、定期的に水まんじゅうづくり、箱ずしづくり、俳句大会なども行っているそうなので、ぜひご参加ください!!(詳細は、ホームページ等によりご確認ください) <輪中館>岐阜県大垣市入方2丁目1611番地10584-89-9292休館日:毎火曜日、祝日の翌日、年末年始 <輪中生活館>岐阜県大垣市入方2丁目1723番地 0584-89-6787開館日:土曜日、日曜日、祝日のみ ※平日開館は応相談

December 3, 2014

-

明日の宝もの~大垣水景物語「輪中館」~とは? (1)

みなさん、こんにちは!西濃振興局です。さて、今回のテーマは「輪中館」でございます。輪中館とはその名のとおり輪中を学ぶための施設で、写真のとおり、一般の方から提供された当時の写真や生活用品、ジオラマや学習資料などにより輪中についての理解を深めることができる仕様になっています。 ところで、「そもそも輪中って何?」という方のために。我々は、河川が氾濫した時に住居が浸水しないようするために、河岸に堤防を建設します。実は、この堤防にもいろいろと種類があるのです。たとえば、堤防にあらかじめ切れ目を入れておくことで、決壊のリスクを減らし、排水をスムーズに行う霞堤。(かつて武田信玄が考案したそうです)川の流れと直角方向に設置することで、流速の軽減、遊水池の確保を行う横堤。等々。 その堤防の1つに、輪中堤というものがあります。輪中堤は一般に、集落や耕地の周囲を囲うように設けられた堤防のことを指しており、木曽三川下流域に分布しています。つまり、輪中を定義すると、洪水による被害を防ぐため周囲一帯を堤防で覆い囲んだ集落、と言うことができます。 濃尾平野に位置する西濃地区は木曽三川や広大な自噴帯を有し、大垣などは古くから「水の都」と呼ばれていました。その一方、標高が低く雨量が多いといった条件などが重なって、ひとたび河川が氾濫すると大規模な洪水となり、人々は対策を迫られました。そこで考案されたのが「輪中」なのです。西濃地域には、住居の造りや地名など、随所に水郷地帯であることを示す手がかりが残存しています。普段はあまり意識しませんが、ふと通りがかった水防倉庫や水神さんなどの由来を知っていると、何げない風景が違ったものに見えるかもしれません。旅行やイベントで西濃地区を訪れた時には、雑談のネタにもなります(*^_^*) 今回は、そんな「輪中」について教えてくれる施設、「輪中館」について紹介させていただきます!輪中専門の学習施設というだけあって、輪中館には各種資料が揃っています。最初にも触れましたが、当時の堀田や住居の写真、生活用品(農具等)、集落のジオラマや学習プリントなどがそうです。 なお、本来は館内での撮影はできませんが、特別に許可を頂いて、その一部を写真に収めさせていただきました。展示資料の中には当時実際に住んでみえた方からの寄贈品も多くあり、とてもリアリティがあります。 (1)集落ジオラマさて、小さくて判り辛いかもしれませんが、写真をご覧ください。 集落箇所は限定されており、堤防で囲まれたエリアのほとんどが水田です。今でこそ「徳川将軍御膳米」などが知られておりますが、海抜0メートル地帯ともいわれる輪中地域は高地からの悪水が溜まりやすく、もともと稲作に適しているわけではありません。そこで江戸時代から、「堀田(ほりた)」の造成が始まりました。堀田とは、田の一部の土を隣接箇所に積み上げて高くし、高低を設けたものをいいます。高部で耕作、低部で排水と役割を分散させることで、それまで発生していた水損不作を防止できるのです。 イメージしづらい、という方は輪中館各所に置いてある学習プリントをご覧ください。各展示物の解説をしてくれるこのプリント、これが何とも分かりやすい。ご来館の際はぜひ手に取ってみてください。堀田についても、当時の写真を添えてわかりやすく解説されています。 話は飛びましたが、輪中を象徴するこの堀田は、昭和30~40年代に行われた土地開発事業により、今ではその姿を見ることができません。しかし、輪中館では当時の堀田の写真が種類別に展示されており、その姿を確認することが出来ます。一見、田んぼに見えないミステリアスな風貌をしていますが、迷路のような構造に思わず見入ってしまいます。出来れば生で見たかった... つづく

December 2, 2014

-

GO!ご~どんとこい祭り2014

10月11日(土)、12日(日)の二日間、神戸町にて開催された「GO!ご~どんとこい祭り2014」に行ってきました 毎年楽しみにしているのですが、今年も内容盛りだくさんで活気ある2日間でした両日とも天候に恵まれ、ステージイベントや食べ物屋台、各種物販などを楽しみました 今年は、「西美濃・北伊勢観光サミット」が併せて開催され、各市町の特産品の販売があり、特設ステージでは、神戸町のゆるキャラ「ばら菜」がデビュー!(写真の真ん中みぎがばら菜です) また、食べ物や物販などのブースや子ども遊び場コーナーは、多くの家族連れで長い行列が! 家族連れで楽しめる、たいへんな盛り上がりの二日間でした

December 1, 2014

全9件 (9件中 1-9件目)

1