2025年07月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第28回~「佐野世直大明神」

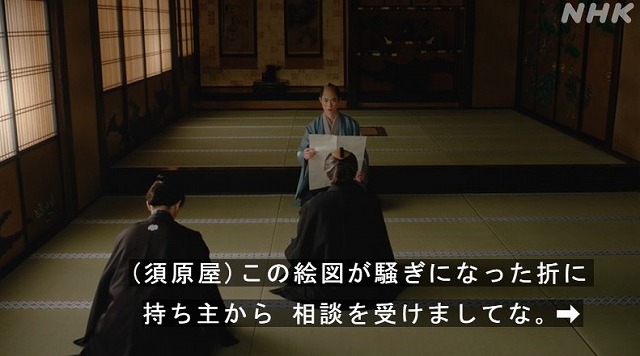

2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。この回でまず感じたことは、情報の伝わり方や人々の価値観が、現代とは本当に違うのだなということです。佐野政言(矢本悠馬さん)が起こした事件と、米価の高騰が何らかの理由でちょうど米価が下がったことと重なり、そのため人々は「佐野様のおかげで米が安くなった」と思い込むようになりました。その時期に起こった自然災害と天候不順で米不足になったのは、理由として成り立ちます。しかしその後で米価が下がったのと佐野の起こした事件とは、全く因果関係はありません。それでも学のある人が少なく、情報も少ない当時の人々は、誰かが言い出したことをそのまま真に受けて思い込んで広めてしまうのでしょうか。現代ならこのような場合はテレビ各局がすぐに取材を進め、専門家から意見を聞いて広めるでしょう。またSNSでも学識がある人たちが納得のいく意見をそれぞれに出してくれるでしょう。お上の政策への不満や怒りや、食うや食わずの日々で気持ちに全く余裕がないときは、何かの拍子に入った話に思わず飛びついてしまうのは現代でもあると思いますが、当時の情報量や濃い人間関係の中ではそれがよりいっそう、強かったのかなと思いました。ところで、終盤の田沼意次を演ずる渡辺謙さんが一橋治済(生田斗真さん)と対峙する場面で、放送38分過ぎからのあの振り向きざまのあの一瞬。渡辺謙さんの振り向く瞬間の間、畳と足袋の衣擦れの音、二人の間合い、そして治済に向かうときの迫力が本当に“カッコいい!”の一言です。なので私もついあの場面を鬼リピして見てしまいます。ベテランの役者さんたちがたくさん登場する大河ドラマでは、メインキャストでもそうでなくても、こうした感動をどこかで与えてもらえます。それが大河ドラマの醍醐味の一つでしょうね。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 天明4年(1784)4月、蔦屋重三郎(横浜流星さん)店に浮浪者の夫婦が現れ、一体誰かと思ったら小田新之助(井之脇海さん)と、足抜けして逃げた女郎のふく(小野花梨さん)でした。食事と風呂をもらって人心地がついた二人はそれまでのいきさつを語りました。江戸から逃れた後、浅間山のふもとで村人に混じって暮らしていたが、前年の浅間山の大噴火で田畑が壊滅状態になり、元々の村人でない二人は村から追い出された、そして重三郎を頼って江戸まで来た、と。何でもやるからここに置いてくれと懇願する二人に重三郎は、「世話になったお方を打ち捨てるなど、人として話にならない」と意知の言ってた言葉を言い、新之助に筆耕の仕事を頼みました。その田沼意知(宮沢氷魚さん)は江戸城内で佐野政言に突然わけもわからずに斬りつけられ、瀕死の重傷を負って田沼屋敷に運ばれてきました。意知は絶え絶えの息で父・田沼意次(渡辺謙さん)に、土山の元にいる誰袖のことと、まだ進行中の蝦夷のことを託しました。愛息・意知に先立たれたくない意次は「自分でやれ!」と意知を力づけました。しかし意知は力尽き旅立ってしまいました。意次は「(命を落とすのが)なぜ俺じゃなくお前なんだ!」と慟哭しましたが、意知の魂は還ってきませんでした。意知を襲撃した政言は即座に切腹となりました。意知を送る葬列は町の多くの人々に静かに見送られました。しかしその途中、一人の男が突然「天罰だ!思い知れ!」と意次の乗る駕籠に石を投げると、それまで静かに棺に手を合わせていた町の衆も急に男に同調し、暴言を吐きながら意次の駕籠や意知の棺に一斉に石を投げつけてきました。意知の棺をかばおうと出てきて(投石を)やめてと群衆に訴えた誰袖にも石が当たり、重三郎は慌てて誰袖を連れ戻しました。「(意知の)仇を討って!」ーー誰袖は重三郎に涙ながらに思いを伝えました。ちょうどこのころ高騰した米が安くなって出回るようになり、米の値と意知の死と政言の切腹は何の因果関係もないものの、田沼の政に不満が溜まっていた民衆は、佐野政言が世直しをしたと思い込むようになりました。重三郎が請け人となって新之助とふくが長屋に移ることになり、三人で一緒に掃除をしてると、重三郎は田沼贔屓なのかと新之助が訊いてきました。新之助は自分も以前世話になった平賀源内も田沼贔屓だったし、戯作や狂歌の者は田沼贔屓が多いことは理解していました。重三郎も人それぞれ考えがあるのは理解しているものの、斬られた方が悪者にされるのは気持ちがついていかない、と答えました。ただふくは、ひもじくて苦しい者は米の値が下がれば斬った人でも拝むと言い、世の人々はそういう考えなのかと重三郎は理解しました。長屋からの帰り道、重三郎はどこかで見た覚えのある男とすれ違いました。牢人風のその男は幟旗を持っていて、気になって後をつけていくと佐野政言の墓所に行き、寺の入り口に「佐野世直し大明神」と書かれた幟を立てかけるとどこかに去っていきました。そのとき重三郎は亡き源内の言葉を思い出し、田沼が悪者に仕立て上げられていると気が付いて、すぐに田沼意次に会いに行きました。愛息を失い憔悴しきった意次に、重三郎は怪しい男のことを伝えました。重三郎の進言を意次は受け流すだけでしたが、かつて平賀源内が罪人となったときに意次は源内を守ろうとしたけど意知が止めた、意知はそれ故に蝦夷地のことは成し遂げようとしていたと重三郎が言うと、意次はそれに対する自分の心の底の思いを語りました。「意知は俺のせがれだっただから俺のせいで斬られた。仇は俺だ!」ーーそう言って自分の刀を重三郎に差し出しましたが、重三郎が「俺は筆より重い物は持たない」と返すと意次は退室を命じました。自分が意知の仇を討つ方法は何かないかと重三郎はずっと考えていて、来客の須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)にも相談していました。市兵衛は、ご公儀のことは本のネタにしてはいけないと釘を刺し、さらに今の世の風潮から佐野を悪役にしたら絶対に売れないと断言しました。重三郎が悔しそうに「本当は善悪が逆なのに」と言うと市兵衛は、世の中が「浅間山が火を噴くのも米の値段が下がらないのも皆、田沼様のせい。佐野が天に代わって田沼様を成敗した!」という筋書きを立てたのだと重三郎を諭しましたが、重三郎は納得がいきませんでした。そんな話をしていたら吉原から志げが血相をかえてやってきました。重三郎が志げ(山村紅葉さん)と共に土山宗次郎に囲われている花魁・誰袖(福原遥さん)のところにいくと、誰袖は一心不乱に呪詛をしていました。重三郎は誰袖から小刀を取り上げ説得しましたが、誰袖は(呪詛で)意知の仇を討って自害してそばに行くと言い張り、その後も石を打ちつけて呪詛を繰り返していました。そんな誰袖の姿を志げは嘆き悲しむばかりでした。重三郎が帰った後で、やはり納得がいかないままではいられないと思ったのか、意次は仇を討つ決心をしました。それは意知が生きていれば必ず成し遂げたであろう蝦夷のことと米のことで、意次は自分がそれを成し遂げ将軍・家治の名とともに意知の名を後世に残して永遠の命を授ける、と家治に誓いました。家治に拝謁した後、意次は一橋治済(生田斗真さん)と廊下ですれ違いました。やつれた自分の姿を見て口先だけの見舞いを言う治済に意次は「何も失ってはいない。意知はこの胸の中にいる。もう二度と毒にも刃にも倒せぬ者となった。“志”という名のもとに。志は己が体を失っても誰かの体の中に生き続ける。」そう言って治済に微笑み立ち去ろうとしました。しかしすれ違いざまに意次は振り向き、治済を見据え、自分にはやらなければならないことが山のようにあると言い、踵を返して去っていきました。(この渡辺謙さんが振り向いたシーン、振り向く瞬間や治済との間合いの取り方や気迫があまりにもカッコよくて、しびれた視聴者も多かったと思います。)重三郎が帰宅すると田沼意次の側近の三浦が来ていて、意次から重三郎への文だと言って渡すと、早々に帰っていきました。その文には意次が「仇を討つことにした。生きて意知が成したであろうことを成していく。重三郎がどんなふうに仇を討つのか、そのうち聞かせてくれ。」とありました。意知が生きていたら成したことーーそれを考えたとき重三郎は、誰袖が意知に身請けされて笑っていたであろう姿を思い浮かべました。意次からの文で重三郎が思いにふけっていたとき、妻のていがそばにいて後ろから文を見ていたことに気がつきませんでした。ていは文を盗み見したことを詫び、でも「お口巾着で。」と決して他言はしないと約束しました。(今で言う「お口チャック」はこの時代なら「お口巾着」ですね)するとそこへ北尾政演(古川雄大さん)が何か面白い話でもあるのか、小走りで重三郎を訪ねてきました。政演は今「手拭合」というのを作っていて、絵心ある人に手拭いの柄を考えてもらい、1冊にまとめようかと思っていて重三郎にも入金を勧めてきました。重三郎は見本の絵を眺めながら一つの柄を手に取り、何かを思いついたようで「こいつならできるかもしれない」とつぶやきました。そのころ田沼屋敷では、意次が土山宗次郎(栁俊太郎)から、蝦夷に下調べに行っている平秩東作から年明け以降の連絡がない、仲介する商人の屋敷の前は松前の役人に見張られていて近づけない、調べたら東作の営む煙草屋が火事で焼けている、と報告を受けていました。するとそこに楠反七郎(宮澤寿さん)が門前に倒れていた者がこれをと言って、油紙で包んだ物を急ぎ持ってきました。油紙の中には帳面が入っていて、意次がそれを見ると・・・。

July 30, 2025

-

愛・地球博記念公園(モリコロパーク)~その3

愛・地球博記念公園(モリコロパーク)のご紹介です。前回の日記の続きになります。ところで、なぜ私が家から約1時間とガソリン代をかけて、わざわざここまで通うのか。それはこのモリコロパークが私にとって大好きな場所ということもあるのですが、今通っているスポーツクラブでレッスンを受けている先生から「風景を見ながら散歩するのが、身体にも脳にもいい運動になる」と言われていることがあるからです。近所にも広い公園はあるけどモチベーションが上がらないから、少々ガソリン代はかかるけど、長久手まで行ってあの頃に見た風景を思い出しながら、約1時間園内を歩いているのです。毎日1時間歩くのが良いのですが、ふだんはどうしても運動を忘れるので、せめてこの時くらいはと思ってます。6月第3週の金曜日、この週は6月なのに最高気温が35℃を超える猛暑日を記録する日が続き、さすがに暑いと思いました。でもモリコロパークには目的地まで少し遠回りすればこのような木陰の道もあり、心地よく散策できます。この日は「魔女の谷が見える展望台」に行ってみました。ゴンドラに乗るのにふだんは大人は150円かかります。でも 愛知万博20周年記念事業 をやっている9月25日までは無料で乗れます。暑い日でしたが、ゴンドラ内はエアコンが効いて快適でした。とはいえやはり暑い日なので、いつもの金曜日なら駐車場もそこそこ混みだしているのにガラガラだったし、園内もやはり人がいなくてガラガラでした。ゴンドラを降りて、展望台に進みました。ジブリ映画はほとんど見ていないので、これが何のシンボルなのか、私にはわからないです。これが「魔女の谷」という世界なのでしょうか。ジブリファンの方なら、どの作品のどのシーンに出てきたかすぐわかるでしょうね。左側を拡大しました。右側を拡大しました。この日は何かの工事をやっていたようです。展望台から帰りは歩きで降りて、その後は「日本庭園」の方に行ってみました。木造の建造物や水の流れる音や緑の景色に癒されます。西口駐車場に戻る道です。車は北口駐車場なのでもう少し歩きます。ここは、亡きチビ子嬢と一緒に歩いた思い出の風景です。

July 27, 2025

-

愛・地球博記念公園(モリコロパーク)~その2

愛・地球博記念公園(モリコロパーク)のご紹介です。前回の日記の続きになります。6月第2週の金曜日、 愛知万博20周年記念事業 が開催されているモリコロパークに2回目の訪問です。このモリコロパーク、数年前に虹の橋に行った愛犬のチビ子嬢がまだ元気な頃に、年に1回ほど行ってました。私の記憶に間違いがなければ、その頃は駐車場代が1回500円かかったように記憶しています。でも今は、前回行ったときに確認しましたが、平日は駐車場代が1時間30分までは無料になりました。(土日はわからないです)なので我が家からは若干距離があるけど、ちょくちょく行けばいいから、園内を散策して1時間半以内に出る予定で行動しています。いつもの北口駐車場に車を停め、西口駐車場のほうに向かってみました。20周年記念事業の一つとして、愛知県内の12の大学で24の学生チームが参加して作っている 彩の回廊 の作品の一つです。ここは場所の名前が「階段」で、この時は名古屋大学・恒川研究室の学生たちが作った「天翠皿」という作品が展示されていました。遠目ではよくわからないのですが、このような作品です。再生プラスチックを用いた円盤で、雨の日は目と耳で楽しめるとありました。これ、20年前に見た記憶があります。日本ゾーンにあった、からくり人形がでてくるモニュメントです。今でも11時から15時まで、ちょうどの時間に人形が出てくるようです。この時は9時半だったので人形が出るまで待てなくて確認してません。西口駐車場からすぐの西口広場の「こいの池」の前で、池の向こうに見える建物は、左手がアイススケート場で、右手が「ジブリの大倉庫」です。池の横を見ると小高い丘があり、上に上って行けたので行ってみました。いちばん高い所には「モリコロの鐘」があり、パーク内を見渡せます。私の前にいた方が勢いよく鐘を鳴らしたら、かなり響いてました。自然の地形を生かした通路です。モリコロパークはこの木々に囲まれた景色が見られるのがいいのです。ただ自然の中なので、ヘビや虫には注意とあります。林の中を抜けて下に降りていき、東エリアのほうに向かってみました。ここは「猫の城遊具」とあり、いつもなら大人は300円、子どもは100円になっていますが、この20周年記念事業の期間は無料で入れます。ちょうど遠足の小学生が来る前で、人は少なかったです。「猫の城」にはこのように迷路になっている遊具もあり、母子できたどこかの子供さんが遊んでいました。さて出る時間になったので、このエレベーターで北口駐車場に向かいます。この時は午前10時半でしたが、金曜日のせいか、リニモの駅及び北口駐車場の方から続々と来場者がありました。

July 24, 2025

-

愛・地球博記念公園(モリコロパーク)~その1

2025年、今年は大阪で万博が開催されていますね。私は諸事情で今は大阪の往復ができないので万博は行きませんが、行かれた皆さまはそれぞれに楽しんでいらっしゃるようです。そんな私は、地元の愛知県で20年前に開催された『愛・地球博』が今、 愛知万博20周年記念事業 を行っているので、そちらが気になっています。もっともこちらは、20年前の万博の後に整備された愛・地球博記念公園(モリコロパーク)に少し付け足すような形をとっていて、何かパビリオンを新たに建設した、とかではありません。それでも地元愛の強い愛知県人をはじめ、20年前のあの時間が大好きだった人にとっては、懐かしい空間になっていると思ってます。3月25日から開催され、9月25日で終わってしまうというのに、行動が遅い私は6月からやっと行く気になって動きだしました。まずは6月6日に行ったときの、一部の画像です。公園北口の駐車場から入りました。(駐車場からすぐの場所です)平日なのにやけに車が多いと思ったら、どうやらジブリパーク目当ての来場者で、まだ10時過ぎなのに関東・関西・北陸など遠くからの車もたくさんありました。この日は金曜日だったから、遠方からの車も多かったのですね。北口の駐車場から人々が一斉にこちらの方向に進んでいきました。ジブリの映画に出てきた何かの建物のようです。有料かもしれないと思い、私は脇の階段から進みました。下に降りて見上げると、こんな感じです。後で知ったのですが、これはただのエレベーターでだれでも乗れました。(この後、園内を散策していますが、その画像はまた次回に)この日は園内の位置関係がわからないので軽く散策するだけにして、車を停めた北口駐車場のほうに戻ってきました。休憩所にはキッコロがたくさんいました。この周辺に、案内所やお土産店やコンビニがあります。案内所で、愛・地球博らしきものは何か展示してないかと訊ねたら、すぐそこの地球市民交流センターを案内されました。階段を降りるとやや暗い照明の中にこの「地球の樹」がありました。樹の根元の割れたところに入ってみると、モリゾーとキッコロがいました。ただ長らく置いてあったから?それとも元々?背が縮んでました。地球市民交流センターの上に上がると植え込みで整備された通路があり、パーク内全体が見渡せるようになっていました。とりあえず反対側の出口に向かって歩いていたら、モリコロのバスを発見。どんな感じか、次回乗ってみようと思います。植物の植え込みに野鳥のための小屋?もありました。園内の植え込みは係の人が定期的に植え替えを行っているようです。

July 24, 2025

-

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第27回~「願わくば花の下にて春死なん」

2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。この回は江戸時代の天明年間に起きた食糧不足による流民や米の価格の問題を見つつ、人間関係が何かの出来事から思いもよらぬ方向に徐々に動いていくのを見たように感じました。権力者を父に持ち、仕事では上から引き立ててもらえて陽のあたる場所にいて、家でも家族間で特別な苦労することもなく、好きになった女との未来を心に描いて幸せそうな田沼意知(宮沢氷魚さん)。片や家としての力は今はなく「田沼は当家の家来筋」と精神的にマウントを取るのを唯一の心の支えとする父・佐野政豊(吉見一豊さん)がいて、でもその父はすっかり耄碌して家では苦労が絶えず、自身も仕事ではうだつが上がらないままの佐野政言(矢本悠馬さん)。将軍の覚えがめでたい意知は政言だけでなく他の者たちからも羨望の的だから、悪意のある噂がいったん流れると次々と尾ひれがついて広まっていきます。そして政言のほうは初めの頃こそ意知の中傷は信じないようにしていたものの、なまじっか意知のそばにいる分、父の期待どおりに出世できない自分の不甲斐なさが少しずつ積もっていき、家での父の介護のストレスが重なって心が折れそうな隙をつくように意知の悪口を吹き込まれ、気持ちがどんどん歪んでいきます。親の過度な期待の重圧に苦しんでいたり、あるいは家族の介護で疲れ果てているものの、自分の苦悩を本人にぶつけられなくて、些細なことがきっかけで恵まれている他人を逆恨みしてしまうことは現代でもよくあることでしょう。そんな精神状態のところに悪意ある噂が次々と耳に入って、政言は凶行に及んでしまった、という流れでしょうか。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 天明4年(1784)松前廣年が抜荷の片棒を担いだことから田沼意次が蝦夷地の上地を狙っていることを知った松前道廣は、一橋治済に上地はやめて欲しいと懇願し、事情を知った治済はこのままでは終わらせたくないようでした。そのころの世は前年の浅間山噴火と冷夏の影響で米の値が異常に上がり、その対応に田沼意知(宮沢氷魚さん)は追われていましたが、ようやく対策できてうまくいけば身請けもできると花魁・誰袖(福原遥さん)を喜ばせていました。ところが意知の考案した「米穀売買勝手次第」の策は全く効果がなく米の値は相変わらず高いままで、江戸の町には田沼の悪口を書いた紙が至る所に貼られ、庶民の不満はたまる一方でした。そして江戸には諸国から逃げてきた流民が次々とやってきて、流民を引き取るお救い小屋はすでにいっぱいとなり、行き倒れの流民が町にあふれていました。田沼の失策は人々の間で悪口と話に尾ひれがついた憶測となって広まりました。さらにはこれで大儲けした意知が吉原で紙花を撒いているとまで。そして奉行所から戻った鶴屋喜右衛門(風間俊介さん)によると、町にあふれかえる流民たちは順にお救い小屋に入れるから待っておれ、とのことでした。立場の弱い者のことがつい気になる蔦屋重三郎(横浜流星さん)は寄合の皆に町で炊き出しをしないかと提案しますが、そんなことをしたら噂を聞きつけて次々と流民が集まってしまうと各々から反対され、鶴屋からは「蔦屋の身代を潰す覚悟があるならご勝手に。」と釘を刺されました。さて田沼屋敷では佐野政豊(吉見一豊さん)が「系図を返せ!」と怒鳴りこんできましたが、田沼意次(渡辺謙さん)は何のことか一向にわかりませんでした。そうこうしていると息子の佐野政言(矢本悠馬さん)が来て、父の無礼を深く詫びながら、強引に父を連れ帰っていきました。意次が政豊の耄碌を笑っていると意知と三浦庄司(原田泰造さん)が、あれはかなり前に意次が池に放り投げたと指摘し、意次はようやく思い出しました。このまま政言を放置できないと思う意知は父・意次に政言を何かで引き立ててやって欲しいと頼みましたが、意次は若年寄になったのだからと政言の面倒を見るよう意知に言いました。意知は政言を徳川家治(眞島秀和さん)の狩りのお供に推挙し、政言は願ってもない誉れとたいそう喜んでいました。しかし狩りの当日、政言の放った矢は獲物を捕らえておらず、意知の呼びかけで再度探したものの獲物も矢も見つかりませんでした。捜索で待たせたことを意知は詫びますが、家治の信頼が厚い意知は「友を信じる心遣いに感服した。」と褒められ、逆にせっかくの好機なのに政言は上様の目にとまる働きができなくて落胆し、その様子をそばで見ている者がいました。政言の一日も早い出世を願う父・政豊は、いつか政言が上様の目にとまったら、せめて自分のこの刀だけでも共に連れていってもらいたいものだ、と期待に胸を膨らませていました。するとそこに、あの狩りの日に同行したという男(矢野聖人さん)が話があると訪ねてきて、政言の矢と獲物らしき鳥を持ってきました。男はあの日、意知がこれを見つけて隠したのを見たと言い、政言は最初はそんな話は信じられないと言いました。しかし男はさらにもっともらしいことを言い、政言の心の中に意知に対する疑心暗鬼がかすかす生じたようでした。(このシーン、政豊役の吉見一豊さんは話に耳も貸さずずっと刀をいじっていて、耄碌して頭の中は自分の思いしかない老人を演じていました。)田沼意次と意知はなんとか市中の米の値を下げる策はないかと家臣たちと苦慮していましたが、米の値は高止まりしたまま動きませんでした。生活するのがやっとの庶民は本など買える余裕はなく、一方吉原では米で大儲けした一部の者たちが景気よく金を使っていましたが、同時に売られてくる女郎が増えたとのことでした。米の高値が田沼親子や花魁・誰袖のことに影響し、そして流民たちのことも心配する重三郎に妻・ていが「町からお上に献策というのも日本橋らしい」と提言し、重三郎は吉原では知らなかった知識を得ました。早速町の旦那衆を集め、庶民が生活苦のままだと自分たちだって商売に困るから献策を考えようと皆に呼びかけました。鶴屋喜右衛門は「お上がもっと身銭をきればいい。お触れだけで事をおさめようなんて虫がいい。」と言い、他の皆もそれぞれに思うところを述べ合い、献策を練り上げていきました。そして策がまとまり、重三郎は田沼意知に会いに行きました。お上が何かの形で米を仕入れ、その仕入れ値で庶民に引き渡したらどうかという話を、意知ははじめお上は商いはできぬと断りました。しかし重三郎は「これは商いでなはく政。食べるのに精一杯になれば庶民は世の中の食べること以外のあらゆることを慎むようになり金の巡りが悪くなる。その流れを断ち切るのは商いではなく政。」と進言しました。その後で重三郎は意知に誰袖花魁の身請けを乞いましたが、意外にも意知はその件ではもう手を打ったとのことでした。意知は、かつて父・意次が平賀源内を救おうとしたのをお家のために見捨てよと自分が止めさせた、蝦夷の上地ことは源内への罪滅ぼし、蝦夷のために尽力してくれた誰袖を見捨てることはできない、と自身の思いを重三郎に伝えました。後日幕閣内での話し合いの折、水野忠友(小松和重さん)から、大坂の奉行所が米穀売買勝手次第を悪用して酷い買い占めを行った悪徳な米問屋をまとめて投獄、20万石の米を召し上げた、と報告がありました。そう聞いた意知は即座に発言を求め、その米を公儀が安く買い上げその値で直に市中に払い下げてはどうかと進言、「これは商いではなく政。飢えに苦しむ民を救い世を救うための政。」と老中たちに訴えました。意知の進言を父・意次は大変満足そうでした。しかし城内では、意知が米で私腹を肥やして吉原通いをしているととんでもない中傷が流れていて、政言も意知を疑うようになっていました。家に戻れば老いた父・政豊を労わる政言でしたが、父はかつて5代将軍・綱吉公から賜った名誉の桜に花が咲かないことに腹を立てていて、政言を愚か者、出来損ないと罵って打ち据えていました。庭での騒ぎを聞きつけて家臣が政豊を引き離し、先日来たあの男がまた佐野家に来ていて政言にある噂を伝えました。田沼意次が預かった大切な佐野家の系図を無きものにした、田沼が寄進した桜は立派に育ち見事な花を咲かせているがあれは佐野家の桜では?と。うだつの上がらぬ自分は父が癇癪を起こせば理不尽に責められる、耄碌した父は咲かない桜に「咲け!」と刀を振り回して叫ぶ。恵まれた意知との違いに政言の気持ちはどんどん暗く歪んでいきました。意知は花魁・誰袖を身請けするために、表向きは土山宗次郎が誰袖を身請けした形をとることになりました。重三郎は餞別として歌麿に描いてもらった誰袖の姿絵を贈り、誰袖は女郎として嫌な客を取るときには重三郎の顔を思い浮かべていたと打ち明けました。大文字屋市兵衛(伊藤淳史さん)は、この吉原はぼ~っとして幸せになれる場所じゃないから女郎たちは誰袖を見習って逞しい腹黒になって欲しいと言い、また重三郎は誰袖の話はここで生きるしかない女郎たちのとびきりの励みになるからいつか本にしたい、とそれぞれに思いを伝えました。やっと吉原を出て幸せになれるーー誰袖は意知と一緒に夜桜見物をする時間が来るのが待ち遠しくて仕方がありませんでした。誰よりも自分の立身出世を願っている老いた父が憐れになり、政言は泣き笑いして自分が佐野の桜を咲かせてみせると父に約束しました。そして何かを決意したように、すっかり古びた父の愛刀を手入れしていました。仕事を終え今宵の誰袖との花見を楽しみに意知が戻ると、政言は意知を呼び止め、思い詰めた面持ちで意知の前に立ちはだかったかと思うと、いきなり刀を抜いて斬りかかってきました。

July 17, 2025

-

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第26回~「三人の女」

2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回の話はタイトルが「三人の女」で本来はそちらのほうがメインの話なのですが、私は無理やり蝦夷地を上地するために画策する田沼意知(宮沢氷魚さん)とその周囲の動きが気になってしまいました。愛する意知のために花魁・誰袖(福原遥さん)は松前廣年(ひょうろくさん)を手玉にとって抜荷をさせるという危ない橋を渡り、意知はそんな誰袖を愛おしく思うようになりました。前回はそんな流れで、誰袖の努力が報われてたのだと思ったけど、この回ではまた流れが変わりました。意知が自分に心を向けてくれたことが嬉しくてたまらない誰袖は、傍目にもわかるほど意知への思いを表し、それは周知のこととなりました。でもそれは、まだすべてが終わっていないのに人のうわさになる油断だったと思います。浮かれた誰袖のことはやがて廣年の耳に入り、自分は誰袖と思い合っていると信じていたからこそ、本当はやりたくなかった抜荷をやってしまった廣年は大きなショックを受けます。事が完全に終わるまでは、自分の本命は松前廣年だと、本人にも周囲にもそう思うように誰袖は振る舞い、言い聞かせておくべきだったと思えてならないのです。信じていた者に裏切られたときの悲しみと怒りと辛さは、女郎をやってきた誰袖なら想像ついたと思うのですが。田沼親子にとって米のことはとりあえず切り抜けたけど、蝦夷の上地のことは危機になり、さらに意知には二人の男の逆恨みの念が付いてしまったようです。次回の展開が恐ろしいですね。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 天明3年(1783)夏、浅間山の大噴火だけでなく冷夏が続いたことによる米の不作と、米商人たちによる市場操作で米の値段が昨年の倍になり、幕閣内でも大きな問題となっていました。蔦屋重三郎(横浜流星さん)は日本橋で大店の主となり、たくさんの奉公人や店に集まる仕事仲間たちに出す米代が恐ろしくかかることを知りました。そんな中で重三郎の生みの親だけど彼を幼い頃に捨てたつよ(高岡早紀さん)が息子の出世を聞きつけ、勝手に店にきて我が物顔で上がり込んでいました。重三郎は母親の顔も見たくなかったのですが、事情を知らない(まだ形式上の)妻のてい(橋本愛さん)が親孝行と言ってつよを許してしまったので、重三郎も渋々認めることになりました。でもつよには髪結いの技があり、旅人の髪を直す間に息子の商売の手助けをする機転も利く女だったので、重三郎も少しは母親を見直すことになりました。重三郎が旅人に作品の紹介をしているのを見ていたていは、食事の時に重三郎にこの際だから本や絵のつながりを示した「品の系図」を作ってはどうかと提案し、みの吉(中川翼さん)も重三郎の売り込み方に驚いたと言いました。ていは、皆があれをできるようになるといい、そのための手引き書となる「品の系図」があるといいと進言し、重三郎はその仕事をていに頼みました。この先の店の仕事についての皆のやりとりを歌麿(染谷将太さん)は特に意見をすることなく聞いていたかと思うと、突然この店を出ていくと言い出しました。自分はこの店にいなくてもいいと言う歌麿に重三郎は、主人の義弟として堂々とここに居ればいい、出ていくのは許さないと言いました。しかし歌麿を大事にする重三郎を、ていもまた複雑な思いで見ていました。自分への真剣な思いとそのために抜荷に絡む危ない橋を渡る花魁・誰袖の度量に心を打たれた田沼意知(狂名は花雲助;宮沢氷魚さん)は誰袖を本当に愛おしく思うようになり、誰袖も嬉しい気持ちがつい人前に出るようになりました。花雲助の男前ぶりと誰袖がぞっこんになっていることは女郎たちの間でも評判になっていて、誰袖が自分に夢中になっていると信じ、愛しい誰袖のために無理をして抜荷の仲介までした松前家当主の弟の松前廣年(ひょうろくさん)は、女郎たちの話を耳にして愕然としました。なんとか米を安く買いたい重三郎は駿河屋市右衛門の伝手で、札差の大引赤蔵(林家たい平さん)を紹介してもらいました。吉原に来た赤蔵に引き出物として四方赤良(本名は大田南畝;桐谷健太さん)の直筆の狂歌扇を贈るとたいそうな喜びようで、重三郎が米のことを頼むと赤蔵はおととしの米ならもっと安く卸せると快諾してくれました。重三郎と赤良が米倉に足を運ぶと、その様子から本当は米は余りまくっていて、商人たちが売り惜しみをして値をつり上げているのだろうと感じました。老中・田沼意次は堂島や米問屋や仲買人たちに米の値段を下げるように、市中のつき米屋には仕入れ値で売り渡すよう命じていました。しかしそのお触れに従う店はごくわずかで、人々がそこに買いに行ってもすぐに売り切れてしまい手に入りませんでした。重三郎は、米を生産できない自分たちでも米の値を下げることが何かできないか、米に困れば本なんか買ってもらえない、と赤良に言いました。すると赤良は立ち止まり、空を見上げ両手を広げ「米、来い!」と繰り返し叫び、天に向かって言霊を叫ぶ赤良の姿を見て人々も一緒に叫びました。その姿を見た重三郎は「それだ!」と何か思いつきました。蔦屋の店ではていとみの吉が重三郎に頼まれた系図作りを一生懸命にやっていて、それを見た歌麿は作者と絵師ではなく内容でつなげたらどうか、あと印をつけて区別したらどうかと助言しました。ていは重三郎が「歌麿は当代一の絵師」と言っていたのを思い出し、歌麿は才があるのだと改めて思いました。すると重三郎が大田南畝と宿屋飯盛(又吉直樹さん)を連れて意気揚々と帰宅し、「米の値を下げるために正月に狂歌集を出す。米一粒作れない役立たずの俺たちだから、天に向かって言霊を投げつける。急ぎの仕事だ。」と歌麿に言いました。いつも以上に無理な仕事だとわかっているけど、歌麿は仕方ないと笑って快諾し、その様子をていとみの吉は感心して見ていました。さて江戸城では、徳川御三家の紀州和歌山藩藩主・徳川治貞(高橋英樹さん)が下がらぬ米の値について意見しに出てきて、由々しき事態となっていました。治貞は田沼意次(渡辺謙さん)の政策の「物の流れを良くすれば皆が儲けを得て富み栄える」という点で、市中に米はあれど流通していないことを追究し、このような世を作り出してどのように責めを負うつもりなのだと厳しく叱責しました。意次は平身低頭で、必ず米の値を下げる策を考えだすからしばし時間を!と懇願するしかなく、意知は父のその姿を見て自分も策を考えなければと思いました。意知は重三郎の店を訪ね、米の値を下げるにはどうしたらよいか、商人のことは商人に訊くのが一番だから、と相談しました。同じ思いを持つ重三郎は、実は自分たちは今「歳旦狂歌集」を作っていて言霊でめでたい世を呼んで米の値を下げようという企みをしている、と言いました。意知が重三郎の発想に感心していると「地本問屋内にある株仲間に認めてもらえないと本を流せなかった。仲間なんて潰れたら自由に本を売れるのにと思った。」とつぶやきました。でも、そう聞いた意知は何かひらめいたようで、急ぎ店を出ていきました。その様子を見ていたていは、あのように相当偉い武士ともつながりがある重三郎という男はいったい何者なのか、と思ってしまいました。形式上で夫となった重三郎だけど、彼は自分の予想をはるかに超えた人だったとわかったていは、重三郎に頼まれていた「品の系図」を仕上げるために黙々と作業に取り掛かりました。また歌麿のほうも、何度も入る書き直しに時には苛立ちながらも重三郎のために頑張って仕事をこなし、重三郎は歌麿に心から礼を言いました。すると「ていがいない」と折りたたんだ紙を持ってつよが入ってきて、その紙を広げてみるとそれは見事に整理されて美しく描かれた系図でした。ただ書き置きには「皆様のご多幸と蔦屋の繁盛を心よりお祈り申し上げます。」とあり、ていがこの家を出ていってしまったのだと重三郎直感しました。重三郎はていが向かったであろう寺まで急いで走っていきました。ていが寺に入る直前にどうにか間に合い、つよのためにていに不便を強いていることを重三郎は詫びたのですが、ていの思いは違っていました。「江戸一の利者の妻は自分では務まらない。石頭のつまらぬ自分より、蔦屋の妻にはもっと華やかで才長けた女子がいい。」と言って寺に入ろうとしました。でも重三郎は、自分はていのことをつまらぬ女と思ったことはない、縁の下の力持ちなところも好き、皆のために掃除したり系図作ったり、とていのいい所を並べつつ、なにより「自分と同じ人に出会っちまった」と。そして「この先、何があっても一緒に歩きたい。ていは俺のたった一人の女房。」と言って重三郎が手を差し出すとていはその手を取り、ようやく心を許しました。さて江戸城内ですが、田沼意次は徳川治貞に「米に関わる株仲間を一旦廃してはどうか」と進言し、その理由を若年寄となった田沼意知が「米の値をつり上げる元凶となっている株仲間を一旦は無きものとし、誰でも米を売ってよしとする。そうすると皆が競い合って値を下げるのでは。」と説明しました。こうしてひとまずは難局を乗りきった田沼親子でしたが、廊下を立ち去る意知の背中に恨めし気な視線を送る二人の男ーー佐野政言と松前廣年がいました。

July 10, 2025

-

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第25回~「灰の雨降る日本橋」

2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。この回の最大のインパクトで感動は、鶴屋喜右衛門を演じる風間俊介さんでした。まさかラストであのような胸が熱くなる展開が待っていたとは、という思いです。喜右衛門は主人公の蔦屋重三郎(横浜流星さん)に対し、罠にはめたり意地悪をしたりということは特になかったように思います。しかし重三郎を吉原者として排除し、けっして認めて受け入れることはありませんでした。でも大量の灰を片付けるという面倒な作業を、組み分けして競争することにより人々を夢中にさせ、あっという間に終わらせました。そして競争をあえて引き分けとし、夜は重三郎と自分が出した金で宴を開いて町の皆を楽しませていました。人々を立場や力で無理やり動かすのではなく、自分から動くように仕向け、人々は生き生きと夢中になって動くから作業の能率はUPする。そんな重三郎の手腕を見て、喜右衛門は自分にはない才覚を感じたのでしょうか。今まで生まれ育ちで隔ててきた重三郎を認めて受け入れ始めた瞬間だったと思います。そして認めたら後は早い。町の皆に呼びかけて暖簾を作り、お礼と祝いを快く述べ、今後の期待を伝える。今まで自分を嫌っていた喜右衛門からの、思いがけない言葉と贈り物。これは重三郎も嬉しくて感動で泣けるでしょうね。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 天明3年(1783)、蔦屋重三郎(横浜流星さん)は吉原から日本橋への進出を目指していて、店を買うためにさまざまな方法をやってみましたが、安永7年(1778)に出されたお達しのためにその都度、話が流れていきました。その店はいったんは柏原屋が買ったのですが、その柏原屋が重三郎に自分からこの店を買わないかと言ってきました。重三郎は以前、須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)が蝦夷地の絵図を持っていることと、その絵図を田沼意知(宮沢氷魚さん)が必死に探していることを思い出し、市兵衛を通して意知に会いに行きました。市兵衛は意知に、この絵図で仲立ちをしてくれた重三郎が日本橋に店を出すにあたり力添えが欲しいと頼み、意知は快諾しました。(前に重三郎が店に来たときに、何かに使えるかと思ってかわざわざ蝦夷地の絵図を見せてやったりと、市兵衛は重三郎を見込んで可愛がっていますね。)8月になったのに夏らしくない気候の中、浅間山が大爆発を起こしました。江戸には浅間山から大量の火山灰が降ってきたのですが、日本橋の人たちとなんとか仲良くなる手立てはないかと考えていた重三郎はこの降灰を恵みの灰と捉え、大量の古着をかき集めて自分が買ったていの店に行きました。重三郎は店の屋根に上り、瓦の隙間や樋に灰が詰まらないよう古着で覆い、町の皆にも屋根の保護を早くやるよう勧めました。人々は吉原もんの重三郎がこの日本橋にいること云々よりも、今はとにかく重三郎の言うように屋根を覆ったほうがいいと理解し、急いで古着を集めて屋根に敷き始めました。(私は2014年に御嶽山が噴火した時に、火山灰が水を吸うと重く固くなるということを知りました。このまま放置すれば屋根が重たくなり樋が壊れる。重三郎はこのことを本の知識で得ていたのでしょうね。)意知はこのとき吉原に来ていて、店の外に出て屋根を覆ったり灰を片付けたりする手伝いをしていました。意知のことが好きで意知のために命がけの陰の働きをずっと続けている花魁・誰袖(福原遥さん)は意知の活躍を2階から嬉しそうに眺めていたのですが、そのとき他の女郎・わかなみが意知に言い寄るのを見てしまいました。頭にきた誰袖は2階から飛び降り、わかなみと取っ組み合いの大喧嘩を。灰まみれになった誰袖は風呂を浴びて、髪を結わないままの姿で意知の前に出たのですが、意知はなぜか気持ちが乱れすぐに店を出ようとしました。もう1年半もこのようなことをやっていると誰袖が悲しそうに意知に伝えると、意知は誰袖の働きには必ず報いると約束しますが、意知は心をくれないのかと誰袖の気持ちはむなしいままでした。噴火の降灰がようやく収まると、江戸の町はそこらじゅうが灰だらけでした。鶴屋喜右衛門(風間俊介さん)が出てきて、奉行所からのお達しで早急に各店で灰を川や海や空き地に灰を捨てるように、とのことでした。するとそのとき重三郎が声をあげ、皆で一緒に灰を捨てようと言って、突然ほうきで地面に線を引いて行きました。重三郎は町を2つの組に分け、灰を捨てる競争をする、勝った組には自分が褒美で10両出す、と言いました。それを聞いた鶴屋は負けじと自分は25両出すと言い、喜んだ皆は一斉に力を合わせて灰を片付け始めました。大量にあった灰はみるみるうちに片付いていき、灰捨て競争は引き分けとして、夜は皆で仲良く宴となりました。これは「日本橋の人たちと仲良くなるためには」と考えていた重三郎の狙いであり、重三郎は宴では吉原仕込みの芸を披露して皆を楽しませていました。そんな重三郎の姿を鶴屋喜右衛門は離れた場所からじっと観察していて、また重三郎も喜右衛門の視線を感じていたのか時折り喜右衛門のほうを見て様子をうかがっていました。重三郎が店に戻るとてい(橋本愛さん)が畳を拭き掃除をしていたので重三郎も一緒に掃除を始めると、ていは「陶朱公」の話を始めました。ていは話を例えにし、重三郎には移り住んだ土地を富み栄えさせる才覚がある、店を譲るならそういう方にと思っていた、と自分の考えを伝えました。そしててい自身は店を出ていくと言い、そう聞いた重三郎は「陶朱公の女房にならないか。力を合わせて一緒に店をやろう。」と改めてていに求婚しました。しばらく黙っていたていですが重三郎に日本橋での言葉遣いを教え、どうやら重三郎を受け入れたような感じがありました。誰袖は愛する意知のために松前廣年に密貿易をさせようと色仕掛けで廣年に迫り、その甲斐あって廣年は裏取引きをしてきました。しかし自分が危ない橋を渡っているのに誰袖の好意を感じないと廣年が不満をもらすので、誰袖は廣年の機嫌を損ねないよう努める日々が続いていました。そんなある夜、意知が突然誰袖を訪ねてきました。意知が誰袖を求める短歌を扇子にしたためて渡すと、やっと意知が自分に心を向けてくれたことが嬉しい誰袖は、素直に喜びを伝えました。意知は誰袖を女子として受け入れると間者働きをさせるのが辛くなる、しかし蝦夷のことはやり遂げねばならぬ仕事だ、と思いを伝えました。「好いた女子」の言葉に今までの努力が全て報われたと感じた誰袖は、自分の弱さの許しを乞う意知に「形だけでいいから」と膝に枕するよう要求。でもその後、二人には形だけでない時間が流れていきました。さて田沼意次(渡辺謙さん)ですが、蝦夷地の抜荷の絵図が手に入ったことにより、上地の下調べとして意知が蝦夷に間者を放ったと将軍・徳川家治(眞島秀和さん)に報告しました。そう聞いた家治は、意知を若年寄にしないか、奏者番では表立って政に関わることができぬ、と言いました。意次は父として家治の言葉を有難く思いつつも、さすがに意知には早すぎると辞退しましたが、家治は自分の余命はもう長くないかもしれないと感じていて、意次のこれまでの働きに報いてやりたい思いがあったのでした。そして後日、重三郎とていは正式に夫婦になることにし、祝言を挙げました。吉原の皆も正装して集まり、座敷に入れない人たちは廊下から見ていました。眼鏡をはずしたていはそれは美しい女人で、一瞬誰だかわからないほどでした。固めの杯でていの動きが止まるので媒酌人の扇屋宇右衛門(山路和弘さん)が声をかけると、それは眼鏡がなかったからでした。眼鏡をかけるといつものていになり、皆もどこか安心しました。ところが祝いの挨拶の後、この祝言の場に鶴屋喜右衛門が訪ねてきました。これまで何度も吉原と対立してきた鶴屋が何しに?と一同は緊張しました。喜右衛門は祝いの挨拶の後に、日本橋通油町として祝いの品を贈りたいと言い包みを差し出しました。重三郎が包みを開けるとそれは鮮やかな青の地に白い蔦の葉が描かれた暖簾で、まさしく重三郎のために用意されたものでした。喜右衛門は、吉原の気風のおかげで灰の片付けが早く楽しく済んだと礼を言い、「江戸一のお祭り男はきっとこの町を一層盛り上げてくれる」と笑顔になり、日本橋に重三郎を快く迎える旨を祝いの言葉にして伝えました。嬉しさで感涙する重三郎、そして駿河屋市右衛門(高橋克実さん)は鶴屋にこれまでの数々の無礼の許しを乞い、吉原の一同も深く頭を下げました。喜右衛門も頭を下げ、これからはより良い縁を築きたいと思いを伝えました。重三郎は喜右衛門に「頂いた暖簾、けっして汚さないようにします!」と誓い、ていの丸屋が「蔦屋耕書堂」として生まれ変わって店が開かれました。町の人たちが作ってくれた色鮮やかな暖簾がひるがえり、賑やかに囃し立てられた店には次々と客が入っていきました。店の中には景気の良い声が響き、歌麿たちも大忙しで働いていました。しかし一方で浅間山の噴火による恐ろしい事態が迫っていました。

July 4, 2025

全7件 (7件中 1-7件目)

1