2012年03月の記事

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

春の珍事

一夜明けて、老母はどうやら持ちこたえた。朝、主治医が診に来て、「予断は許さないですが、このまま元にもどることを期待しましょう」と言った。間もなく93歳となる寝たきり老人ともなれば、何が起っても不思議ではないのだ。しかし、今朝からは、いつもどうりの看護スケジュールで、注意深くではあるが淡々と事をはこんでゆく。 さて、母にかかりきりだったので、5匹の猫たちのトイレの砂の買い置きがなくなっていることに気がつかなかった。トイレが汚れていると、「早くきれいにしてくれ」と催促する。「ごめんごめん」と言いおいて、買いにでかけた。 気持ちよい天気なので、自転車で少しばかり遠出をすることにした。 自転車を出していると、隣の夫人が挨拶をし、「良いお天気ですね」 「春らしくなりました。このままこの天気がつづくとよいのですが」 すると夫人は「ええ」と言いながらも、やや当惑した様子。そして、「花粉はだいじょうぶですか?」と言った。 「はい。花粉はまったく何ともないんです」 「いいですねー。私はこのとおり・・・」と、目をしばたたいた。 なるほど、涙目のようで、あまつさえ鼻声である。・・・私は、子供のころさかんに山を歩いて、植物採集やら、蝶だ蛾だとやっていたせいか、花粉症とはまるで縁がない。 昔、私の家を訪ねて来ていた某出版社の編集者が、仕事の打ち合わせをしながら、涙は出る、鼻水は出る、顔がグチャグチャになってゆくのを目の当たりにして驚いたことがある。おまけに猫の毛アレルギーだという。気の毒なことに、我が家には30年も前から、猫がたくさんいたのだ。 「すみませんねー、猫だらけで」と言うと、 「いやいや、山田さんの家だけじゃないんです。以前、推理作家の仁木悦子さんを担当していましたので、仁木さんも大の猫好きなことはご存知と思いますが、お宅へうかがうと、もう大変でした」と、グチャグチャになった顔で笑った。 「すさまじいものですねー」と、ついつい私も笑い出したのだった。 というわけで花粉ごときは平気だが、軽快に走り出したはずの自転車が、とつぜんパンクした。後輪がガタガタと音をたて、ねじれたチューブのせいで走行がよろけだした。いやはや、よわったね。遠出をしてしまったしね。 で、あるスーパー・マーケットの一角に自転車屋さんがあるので、そこで修理してもらうことにした。 ところが、間が悪いとはこういうこと。自転車屋さんだけが公休日だった。「自転車修理は3,4日お預かりすることになります」と看板が出ていた。 仕方がない。店に自転車を預けた。・・・で、どうする? 猫の砂を買いに来たのだから、それは買って帰らなきゃ。 8リットルの砂をぶらさげて、徒歩で帰ってきた。まっすぐ帰った? いや、そうじゃない。かぶっていたキャップがいたずらな春風に飛ばされ、街路をコロコロところがってゆく。どこまでも止まらずに、ころがる。私は重い砂を持ちながら、それを追いかける。帽子がようやく止まり、私が近づく。すると、また転がりだすのだ。ちくしょうメ! へとへとになって帰宅した次第。春の珍事であった。

Mar 29, 2012

コメント(1)

-

気の抜けない1日

終日、気の抜けない1日だった。 昨夜、寝たきりの老母が大きく目を開いて、私が顔を近づけると、見えているのか、いないのか、まじまじと見つめていた。そして今朝、5時、老母の様子に変調が来た。それはかつて見たことも無いような状態だったので、すぐさま寝ていた主治医を電話で起こし、緊急往診をしてもらった。 結局、主治医は昼も来宅し、夜7時過ぎにも診に来てくれた。 それから2時間経って、今、母はようやく落ち着いたかのように眠りに入った。今晩、私は、寝ずの番をすることになる。 そんな状況のなかで、韓国で開催されるアート・フェアに、ギャラリー・エデル(大阪市、宝塚市)の画家として出品するために、作品を発送した。 美術品運送専門の会社が集荷に来宅し、万が一の責任の所在証明となる写真撮影をし、本梱包のために作品を運び出した。 かつて韓国の美術雑誌に拙作が紹介されたことはあるが、同国のいわゆる美術市場に登場するのは初めて。さて、どうなることやら。

Mar 28, 2012

コメント(0)

-

マンク(破戒僧)

3,4日前の新聞広告に、国書刊行会がマシュー・G・ルイスの『マンク ー 破戒僧』の出版広告を掲出していた。ゴシック・エロティシズム・ロマンとでも言えばよいか。キリスト教会が160年の長きにわたって禁書にしてきた。昨年、フランス・スペイン合作で映画化され、日本ではこの24日から公開されている。出版広告はその映画公開にあわせたものであった。 「おやッ!」と、私が広告に目をとめたのは、いかにも懐かしい書名が飛び込んできたからだ。私が所持しているのは、今から50年以上前に東京創元社が刊行した井上一夫訳。上下2巻。上巻は1960年、下巻は1961年に出た。 この東京創元社版は、現在ではもしかするとコレクターズ・アイテムになっているかもしれない。入手不可能ではあるまいが、古書店でみかけることは難しいかもしれない。 映画も公開中なので、内容紹介は控えよう。

Mar 27, 2012

コメント(0)

-

春風に髪をなぶらせ

朝、看護師さんを送り出しながら、 「ようやく春らしくなりましたねー」 「そうですね、桜は、やはり四月でしょうか」 近所に早咲きの桜の樹があったのだが、道路拡張とかで、引っこ抜かれてしまった。 しかし、その言葉を看護師さんに言うのを、私は引っ込めた。 春風や髪をなびかせ走る子ら 青穹 草ぐさの若き緑はあふれけり

Mar 26, 2012

コメント(0)

-

梅が香

梅が香に雨の千筋(せんすじ)伏籠(ふせご)かな 青穹梅が香やちゞに乱るゝ雨の音【自解】 第一句;梅の香が、そぼふる春雨の糸にとらえられて、まるで駿河千筋細工の竹籠で香炉を覆ったようだ。 第二句;梅の香に迷って、心がちぢに乱れるのだ、あの雨の音は。

Mar 25, 2012

コメント(0)

-

巨匠の作品ぞくぞく新発見

ヨーロッパの数百年前の芸術家の作品が新たに発見されたというニュースは、そう珍しいことではない。探索技術や科学機器の発達などが、新発見を後押ししているようだ。 ここにきて、またまた、そうした発見のニュースが新聞の片隅やTVをにぎわしている。 2月12日、CNNは、イタリア・フィレンツェのベッキオ宮殿の壁画を調査していた研究チームが、現在するジョルジュ・バザーリの壁画「マルチアーノの戦い」の下に、別のフレスコ画が存在することを突き止めた。どうやらそれは、レオナルド・ダ・ヴィンチの未完の壁画と伝えられる「アンギアーリの戦い」であることは、まちがいなさそうだ、と。 バザーリの壁画の裏側は少し空間があり、別の壁が存在することは、すでに知られていた。そしてその壁こそ、レオナルドが「アンギアーリの戦い」を描き、製作途中で絵具が流れ出したために未完のまま製作を放棄した壁ではないか、と憶測されて来たのだった。すなわち、後にまったく新しい壁画製作を以来されたバザーリは、レオナルドを尊敬していたので、レオナルドの失敗した作品といえども塗りつぶすにしのびなく、隙間をつくって新しい壁を設けたのではないか、というのであった。 今回、研究チームは、バザーリの壁画に開いた穴から医学用内視電子顕微鏡を入れ、後ろの壁の化学物質を調べたという。その結果、「モナリザ」に使われたと同様の絵具の顔料が存在することを発見した。 どうやら、後ろの壁に絵が、もしくは絵が描かれた痕跡があるらしいことは間違いなさそうだ。はたしてそれが、レオナル・ド・ダビンチの伝説の「アンギアーリの戦い」であるかどうか・・・!!! さて次に、きのう3月23日のCNNならびに各紙が、無名画家の作とされていた花の絵が、ゴッホの真作であることが判明したと報じた。 オランダのKroeller-Mueller 美術館が所蔵する花の絵が、かつて一度はゴッホの作品としてゴッホの全作品目録にも掲載されていた(山田註:ド・ラ・ファイユ目録F278, ヤン・フルスカー目録 JH1103、タッシェン目録W158)。しかし、同美術館は2003年、この花の絵はゴッホの真筆ではないとして、正式にゴッホ作品一覧から削除した。 このたび改めてX線で調査をしたところ、花の絵の下に存在する以前から知られていた二人の裸のレスラーの絵の技法が、アントワープの美術学校時代のゴッホの筆法であることが判明した。レスラーの絵を塗りつぶして、キャンヴァスを再利用したわけである。しかも、そのことは、1886年1月のゴッホの手紙に「レスラーを描いた」と書かれた事実と一致したのだという。 そしてまた、今日。こんどは音楽家である。モーツァルト。彼が11歳頃に作曲したピアノ曲がオーストリアはチロル州の民家の屋根裏から発見されたと報じられた。発見されたのは昨年の夏のこと。複数の曲が書き留められた160ページの本がみつかった。鑑定の結果、そのうち1曲がモーツァルトの作品と判明した。これまでまったく知られていなかった未発表のピアノ曲であるという。【関連記事】CNN「フィレンツェの調査団、ダビンチの失われた壁画を発見か」 2012.03.13 Tue posted at: 12:02 JSTCNN「無名画家の油絵、実はゴッホの作品だった エックス線検査で判明」 2012.03.23 Fri posted at: 11:07 JSTmsn産経ニュース「幼少期の未発表曲を演奏 モーツァルト、民家で発見」 2012.3.24 11:53

Mar 24, 2012

コメント(2)

-

安部公房ノーベル文学賞受賞寸前だった(?)

読売新聞が「安部作品は国際評価」と、安部公房がノーベル文学賞受賞寸前だったことを、同賞を選考するスウェーデン・アカデミーのノーベル委員会委員長ベール・ベストリー氏が明らかにしたと報じていた。 かつて大江健三郎氏が、同賞を受賞したときに、ほかにも優れた日本の文学者がいると、安部公房氏の名をあげていたことを思い出す。 きょうの新聞報道は、忘れていた懐かしい名前を、突然思い出したような気が私にはした。書棚をあちらこちら探って、どうにか「砂の女」と「他人の顔」を掘り出した。「砂の女」は昭和37年(1962)、「他人の顔」は昭和39年(1964)の刊行だから、もう50年も前の本だ。さすがにすっかり日焼けしてしまっている。 探せば「箱男」などの戯曲もあるはずだし、「砂の女」や「他人の顔」は映画化されてもいるので、そのパンフレットもあるはずだ。しかし、それはちょっとやそっとで見つかりそうもない。

Mar 23, 2012

コメント(0)

-

HAIKU(英語俳句)

きのうの句を英語俳句にアレンジ。My spring garden no flowersI deserted them in exchange for mother's lifeAlthough quite innocent flowers were わが庭は老母生きよと花を捨つAlready it's been three yearsI haven't seen flowers in my gardenSpring now no any flowers はや三とせ我が春の庭花ぞ無きIs it the breath of spring,Or is it the breath of Mother?I prick up my ears 聞き耳に春のいぶきか母の息

Mar 22, 2012

コメント(0)

-

春一番は吹かず

関東地方は12年ぶりに「春一番」は吹かずじまいだったようだ。気象庁によれば、立春から春分までの間に、風速8m以上の南風を「春一番」と定義しているのだとか。・・・しかし、そんなことは、私にはどうでもよろしい。 わが庭は老母生かさんと花を捨つ 青穹 はや三とせ我が春の庭花ぞ無き 聞き耳に春のいぶきか母の息

Mar 21, 2012

コメント(0)

-

きょうの英語俳句

例によって昨日の俳句を英語俳句にアレンジしてみた。It was tasteless of you to pass away as spring had comeToday, the anniversary of Father's death 無粋やな春来たらんに逝きし父A spring light breeze disturbsa column of smoke of offer incenseI'm standing before Father's grave 香煙を掻き乱したる春の風The Zen temple's no gatebut the gate in spirit on occasions a misty moonlight over it 禅寺の無門の門におぼろ月

Mar 20, 2012

コメント(0)

-

地下鉄サリン事件から17年

地下鉄サリン事件から今日で17年になる。一方、マインドコントロールということばが、またもやマスメディアをにぎわしている。 私はかつてサンリオSF文庫で『着飾った捕食者』の装丁画を描いた。このときにイメージの元にあったのがオーム真理教であり、マインドコントロールということであった。その原画は、後にもっと大きなサイズ(117x97cm)に描きなおした。きょうはその作品を掲載することにした。山田維史『日々の営み』油彩Tadami Yamada "Daily Doings" Oil on Canvas

Mar 20, 2012

コメント(1)

-

亡父の命日

明日は春分の日。午前中は好天だったが、風は冷たかった。そして父の命日。 庭の薔薇が咲くのを見ずに逝った。その数日前に体調を崩し、行きつけの大学病院に入院した。病室の窓から富士山が見えると喜んでいた。そこで亡くなった。 父母共にすでに生前から墓に名を刻み(母はいまなお存命だが)、僧侶の伯父が二人にすばらしい諡(おくりな)をしていた。葬儀をしないでくれと言っていたので、そのとおりにした。亡くなって、私たちがあたふたとすることは何もなかった。棺の中に、母の書道の写真と私の作品の写真10点を入れたが、それを持ってサーッと消えていった。 禅寺の無門の門におぼろ月 青穹 香煙を掻き乱したる春の風 無粋やな春来たらんに逝きし父 地に触るや地より起りし枝垂梅

Mar 19, 2012

コメント(0)

-

あなたも買えます

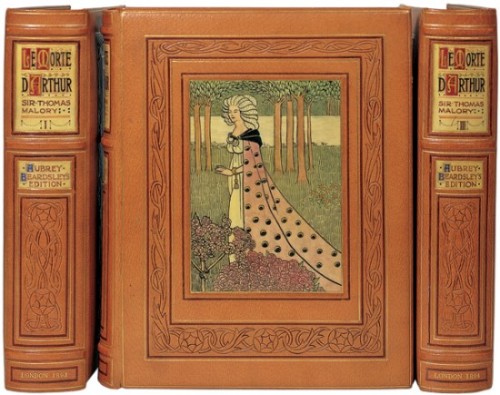

昨日の愛書狂のことだが、まあ、ここは愛書家としておき、さてそれでは筋金入りの彼らが触手をうごめかす稀觀本はともかくとして、それらよりは入手しやすい19世紀頃の美麗本の古書価格は、いったい幾らぐらいするのだろう。 現在の為替レートで示してみましょう。貴方も購入できるかもしれません。 サー・トーマス・マロリー著『アーサー王の死』全3巻 オーブリー・ビアズリー挿画、セドリック・チヴァース製本 300部限定豪華版、オランダ手漉紙使用。 価格45,000ポンド(約600万円)ジオフリー・チョーサー著『チョーサ著作集』新版サー・エドワード・バーンジョーンズ挿画、W.H.フーパー彫板。ハマースミス、ケルムスコット・プレス刊、1896年 価格P.O.A(応相談)ジョナサン・スイフト著『ガリヴァー旅行記』全2巻フランス語訳初版、コントレ・ロワンタン訳。パリ,Furne et Cie刊、1838年。 価格3,000ポンド(約40万円) ローマで使用されていた『時祷書』、中世の彩色写本、羊皮紙 ロンドン、クリスティーズ・オークション 価格12,000ポンド(約160万円)から開始、成り行き さて、いかがでしょう? お金のご用意はできましたか?

Mar 18, 2012

コメント(2)

-

活字中毒、本の虫、愛書狂

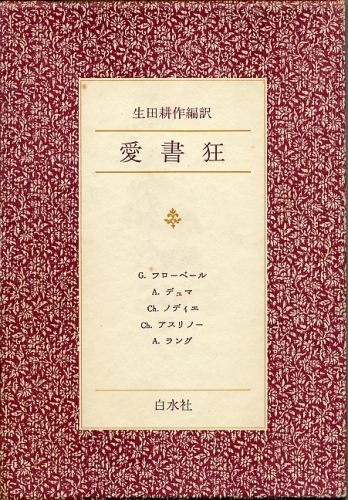

「活字中毒」とか「本の虫」という表現がある。両者は似ているようだが必ずしも同じではない。 「活字中毒」というのは、活字なら何でもよくて、本ばかりとは限らない。新聞であろうと、広告紙の文字であろうと、要は文字を読んでいればそれでよろしいらしい。伝聞調なのは、私の場合、本好きではあるが、そこまではゆかないからだ。 「本の虫」というのは、本好きにはちがいないが、棲息領域がある。本ならなんでもよいいわゆる雑食性のものがあり、手当たり次第に目を通さずにはいられない。あるいは、通俗小説に限るというもの、いや文学的小説でなければ食指が動かないと言う者。それらを小説としてひとくくりにしても、そこにさらなる細分化がはたらく。政治家や一代立身型の経営者に多い、剣豪小説や歴史物に限るもの。あるいは、意外な事に、弁護士や法曹畑に多いのが、ミステリ小説愛好。そして、やれ天文関係だ映画演劇関係だ、美術だ音楽だと、その種類はまことに多様。 そういうふうに分野別に細分化されて、そのうえで、斜め読み派がいるかとみれば、熟読玩味派を通り越して、片言隻句を脳みそに叩き込まずにはいられないトリビア派がいる。当然なことに、そこから専門家も生まれるわけである。 ヘンリー・ミラーが、「これまで4万冊の本を読んだが、4万冊読んでわかったことは、たった1冊の本があればよいということだった」と。引用は正確ではないが、そんな意味だった。 鈴木大拙がこんなことを言っている。「極楽に行ってまたこの世に戻ってきたのでなはなくして、ここから十万億土に行ったと思ったら、それがそんな遠い所でなくして、今ここにこうしている自分の居所が、すなわちそれなのであった」。「悟達(ごだつ)」とか「衆生済度(しゅじょうさいど)」の解釈的思想をごくやさしい言葉で説いているのである。 ヘンリー・ミラーの言葉と鈴木大拙の言葉は、たいへんよく似ている。似ているのではない。いささか乱暴な言い方だが、人生観としては両者は同じなのだ。要するに、人生とは究極まで行って初めの1の何たるかを知ることになる、というわけである。 ところで、「愛書家」とか「愛書狂」という言葉もある。これらは「本の虫」と同じなのか違うのか。 どうも違うようである。 「愛書狂」には、美的感性の問題がふくまれてくる。「好き」というよりも、「愛でる」のだ。 「愛で」「狂う」ということは、先のトリビア派にちかいのだが、もっと、何と言うか、奇形愛好的である。書物の内容よりは、世界に3冊しか現存しないとか、初版のどこそこのページの活字が一部欠けているとか、ページ上部の余白が3mmほど広いとか、あるいは印刷したばかりの状態を保ったアン・カット(uncut)であるとか・・・。 もちろんそのようなことも、どんな本でもよいというのではない。たんなる落丁とか、印刷ミスとは峻厳たる一線を劃している。まず、後世名著たる麗名を得ていること。書籍としての印刷が抜きん出て「美しい」こと。用紙から装丁まで、すべてにおいて「他とは違う」という念の入れようで造本されていること・・・等等。 今時の凡百の物書きが自分の落丁本をして、「今に好事家の引く手あまたの稀覯本になる」などと、恥ずかしげもなく言う本と、本が違う(私はそう言うのを聞いたことがある。冗談にしても、ちっとも面白くなかったけれど)。 もちろん装丁や挿画の美しさの「美しさ」には、中世ミニアチュール写本のような豪華さを競いもとめたりもする。そうなると、もはや単に書籍を買うというのではなく、美術品を莫大な金額を投入して入手することに等しい。「愛書狂」と「財力」はほとんど切っても切れない関係にあるのである。しかも、「狂」とつくぐらいだから、精神状態は尋常であろうはずはない。実際、病膏肓、発狂してしまうことだってないわけではない。 そんな狂人たちの物語をあつめた本がある。故生田耕作氏の編訳になるその名も『愛書狂』(1980年、白水社刊)一巻。装丁、野中ユリ。 ギュスターヴ・フローベール『愛書狂』。アレクサンドル・デュマ『稀覯本余話』。シャルル・ノディエ『ビブリオマニア』。シャルル・アスリノー『愛書家地獄」。アンドルー・ラング『愛書家煉獄』。そして同じくラングの『書物と書物人』に拠る『フランスの愛書家たち』を収める。 やれ地獄だ煉獄だと、愛書狂と名付けばいずれ行く先はきまったようなものだ。日本の集書家の誰それのように、本の重みで床が抜けたという可愛い話でとどめていたほうが無難かもしれない。 と言っている私も、地震がくるたびに、床が抜けはしないかと戦々恐々としている。昨年の3.11では、二階の仕事場の四つのスチール本棚が傾いてしまい、現在は柱と本棚の間につっかえ棒を入れている。仕事場にはほかに木製の書棚が三つ、床にも何列にも腰高に本がつみあげてある。階下にも大きな本箱にぎっしり詰まり、戸外の大型の物置にもぎっしり本が詰まっている。弟たちに、「危ない、危ない」と言われつづけているのだが・・・ 『本の虫』と題されたカルル・スピッツウェグの油彩画。1850年作。 Museum Georg Schafer所蔵。

Mar 17, 2012

コメント(0)

-

吉本隆明氏逝く

吉本隆明氏が本日(16日)未明、亡くなられた。享年87。 書棚から『共同幻想論』(1968年、河出書房新社刊)を取り出し、その書影を掲げて追悼します。

Mar 16, 2012

コメント(0)

-

英語俳句で3.11を詠む

久しぶりに英語俳句。先日3.11に詠んだ拙作のうち4句をアレンジして、英語に作り直した。例によって、5・7・5を5語・7語・5語に変えた。苦肉の策である。第2句は英詩のひそみに倣って(フフフ、「西施の顰に倣う」の駄洒落です)韻を踏んでみた。第1句と第3句,第4句は「偽韻」である。I feel most reluctant to leavecasualties at the mercy of the wavesThe spring sea equally nowDrawn apart from the birthplacetheir shoes were smeared with spring mudAnd sorrows were in bud Survived Tohoku earthquake and tsunamiSow the seeds of flowers on this lifeUntil end off deep griefI don't forget that day ----The Tohoku tsunami engulfed twenty thousand casualtiesEleven March, Two thousand eleven

Mar 14, 2012

コメント(2)

-

フランスパンの焼けるまで

昼食用のバケット(フランス・パン)を買いに出た。 まだ焼いている最中、15分ほど待ってくれと言うので、その間、店の周囲をぶらぶら歩いてみた。 あそこには梅があるはず、ここには源平桃があるはずなどと、他人の家ながら自分の町だから、この時期の花のありかを知っている。まるでミツバチのようだ。 ところが、どうしたことか、今年はどこもかしこも、いたって寂しいのである。 梅も、咲いてはいるが、なんとなく勢いが感じられない。貧弱なのだ。他家の庭を遠目に見て、花が貧弱とは失礼なことだが、例年なら馥郁と香る大樹の梅も、当方の気が抜けるほどである。 ぶらぶら歩きをきりあげて、ベンチをみつけて、パンが焼き上がるまで、通行人をながめていた。 日差しは良いが、まだ風は寒い。 長池や梅に茶翁のたゞ老いぬ 碧梧桐

Mar 13, 2012

コメント(2)

-

3.11に詠む

残惜し手向けの花や春の海 青穹 海深く春はとどけよ彼岸桜御供(さくらごく) 生き残り花種蒔きし此の世かな かえらざる田打ち口惜し農夫かな 忘れまじ弥生の海は二万を呑めり

Mar 12, 2012

コメント(0)

-

大震災から1年

梅が咲いたと書いたばかりなのに、静岡県賀茂郡河津町の河津桜が咲いていると2,3日前に新聞が伝えていた。賀茂郡は私の生誕地。もっとも生まれたところは、伊豆半島の駿河湾に臨み、河津町とは反対側になるのだけれども・・・ それにしても東京の我が家近辺での梅の開花は、例年よりずいぶん遅い。一昨年、私は1月25日に梅の句をつくり、3月10日までに22句、梅を詠みこんでいる。一ヶ月半も咲きつづけていたようだ。 供花の梅すこし零れる道祖神 青穹 古竹をななめにそえて梅の老 そして昨日、雨に打たれて咲く連翹(レンギョウ)を見た。連翹の開花も遅い。やはり一昨年、私は、 連翹の黄の瀧つせや古屋敷と詠んでいるが、それは2月24日のことだ。 じつは、今日見た連翹もこの句に読んだと同じ家のもので、石垣を流れくだる黄色の花群れは、私には瀧のように想えた。 梅だ連翹だ桜だと、のんきに花を楽しんでいるが、今日、3月11日は東日本大震災からちょうど1年。地震、津波、原子力発電所の損壊・爆発と、重なり重なりあった被災地の復興は、いまだ遅々として進んでいない。現地の人たちと一般支援者たちの頑張りがあるだけで、国の行政的復興事業は、いったい、やっているのだかやっていないのだか判らないほどだ。 政治家は、与党も野党も、烏合の衆のごとく愚にもつかない政争にあけくれている。被災地は、国税納付を一斉に拒否したほうがよいのではないか。危急緊急時に組織立って連帯できず、せっかく命をすくわれた人たちが国の無策によってむざむざ死んでいる事実を口をあんぐりあけて見ているような国会議員に、無駄飯をくわせておく義務は、すくなくとも全被災者、そしていまだに避難先にある34万4千人には、あろうはずがない。 原発事故に関しては、日本の国土の一部を使い物にならなくしておきながら、東京電力は大上段に構えて盗人猛々しい。 かたや閣僚や議員のなかには、原発再稼動を「泥をかぶってもやる」と息巻いている輩がいるようだ。 泥をかぶってもではないだろう。「放射性物質をかぶっても」だろう、エッ、海江田さんよ。江戸の仇は長崎で・・・のような政治姿勢は、もう止めたがよろしい。福島原発の事故は、チェルノブイリ以来の世界最悪の事故だということを心身にたたきこまなければ。この成り行きの成敗は、世界中が注目しているのだということを。チェルノブイリから拡散した放射性物質は、いまだに世界中に降り注いでいるのですよ。

Mar 11, 2012

コメント(0)

-

モーガン・フリーマンのデミル賞(GGA)を見て

今夜はひさしぶりにゆっくりできるので、TVでも見ようかと思った。通常のチャンネルには見るべき番組はなかったので、多チャンネルのAXNで米国グローデン・グローブ賞の授賞式を見た。 私がはからずも感動したのは、セシル・B・デミル賞。プレゼンターは、シドニー・ポワチエ。受賞者はモーガン・フリーマン。 ポワチエの言葉にもフリーマンの言葉にも、私は感動した。モーガン・フリーマンは私が尊敬してやまない俳優でもあるが、「君が役にちかづき、役が君にちかづく」そして(スクリーンに)リアルナ存在感のある人間がうまれる、というポアチエの言葉。まさに、まさに、そのとおり。「演じることが好きなんだ。警察官から殺人者まで、多種多様な人間を演じてきたが、私にとっては遊んでいるようなもので、楽しい人生をおくらせてもらった」と、モーガン・フリーマンは応えていた。 「君が役にちかづき、役が君にちかづく」というのは、わかりやすいようでいて、そこに「リアルナ存在感のある人間像」という映画的実現を目標として掲げると、実は容易に理解できることではない。たとえるのは悪いが、昨今の邦画作品は、私の目にはことごとくその実現に失敗している。あるいは、「リアルな存在感の人間像」などということを、端から問題にしていないのかもしれない。ことほど然様に、モーガン・フリーマンを見ていると、私は、演技とは何だ、俳優とは何だ、ということを内心に問うてしまうのである。 シドニー・ポワチエは、「これからも永く演じてもらいたい」と結んでいたが、私もそれを楽しみにしている。

Mar 9, 2012

コメント(0)

-

梅咲く

新聞にはすでに何処其処の梅が咲いたと報じられていたが、我が家の近辺でも咲き始めている。 ここ数日、外出もせずに家にとじこもっていた。午後、介護に必要な品物の買い置きがなくなっていたので、それを買いに出た。するとあちこちの庭に梅が咲いていた。 隣近所同士でも、咲き方に違いがある。満開の庭もあれば、二分三分の庭もある。一斉に咲くのではないから、良さがあるのかもしれない。 むめ一輪一りんほどのあたゝかさ 嵐雪 二もとの梅に遅速を愛すかな 蕪村 山寺の見越しの梅や少年僧 青穹

Mar 8, 2012

コメント(2)

-

なでしこ惜敗、優勝のがす

女子サッカー、アルガルベ・カップ(ポルトガルのアルガベルで決勝戦が行われる女子サッカー強豪国戦。W杯、五輪に次ぐ国際試合)の決勝戦。なでしこチーム対ドイツ。まさに因縁の対戦。 残念! なでしこ敗れたり! 前半20分 ドイツ先制の1点 22分 ドイツ 1 35分 日本 川澄 1 後半 9分 日本 田中 1 43分 ドイツ PK 1 45分 日本 永里 1 アデッショナルT ドイツ 1 結果 なでしこ3ー4ドイツ なでしこ、負けはしたが、おもしろい試合だった。 それにしても2試合欠場した澤さんの体調が心配だ。

Mar 7, 2012

コメント(0)

-

病母の訪問入浴

主治医から許可がおりていたのに雪のために断念した老母の訪問入浴。今朝、ようやっと実現した。2ヶ月ぶりの入浴である。 とはいえ、様々なチューブを装着したままだから、なかなか大変。入浴スタッフ3人(そのうち一人は看護師)、そしてこの2ヶ月間毎日世話をしてくれた看護師と、4人がかりである。 首の静脈から電子制御のポンプで注入している栄養輸液を一旦止めるため、血管内に挿入されている注射針の中の血液が凝固してしまわないように、薬剤を注入する。酸素濃縮装置からの酸素吸入を、ボンベに切り替える。鼻に挿入している廃液用のチューブに栓をする・・・。 母は眠ったままだが、じっと身体を任せていたところをみると、たぶん意識はめざめていて、こころよかったのだと思う。みまもる私は、ほっとした気持ちだった。子供の頭を「いいこ、いいこ」と撫でるように、浴槽内のゴム製の吊床(ハンモック)に横たわる母の額を撫でた。

Mar 7, 2012

コメント(0)

-

久しぶりの小品

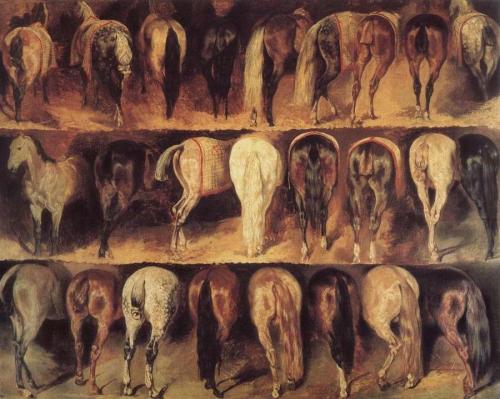

ひさしぶりに小品を手がけ始めた。6号の正方形(41×41cm)。5点ほど描き、それを習作として50号(116.7×116.7cm)の作品とするつもりだ。 習作といえば、ちょっとめずらしい巨匠の習作を紹介しよう。テオドール・ジェリコー(1791-1824)の作である。『メデュース号の筏』で衆知の、19世紀フランスのロマン主義の画家。 ジェリコーの画集をひらくと『メデュース号の筏』とともにその習作・・・遭難者のための裸体デッサンや人体の部分等々が掲載されているのをご覧になったことがあるかもしれない。しかし、馬の尻ばかりを視点を変え、馬種を変えて、まるで競馬のパドックを写生したかのように練習した作品は、あるいは初めてという方もおありか。

Mar 6, 2012

コメント(0)

-

大都会での偶然の出遭い

昨夜、家の中で用事をしながら、何がきっかけだったか忘れてしまったが、ふと、何年も会っていない旧知の知人に街頭でバッタリ出遭ったことがこれまでに何度あっただろうか、と思った。 東京や大阪のような大都会ともなれば、知人といえども、「会いましょう」と連絡しないかぎり、偶然に出逢うことなどめったにない。すくなくとも私の場合を思い出してみると、ほとんどすべて思い出せるほどだ。逆に言えば、そんな出遭いを記憶しているほど少ない偶然の機会なのである。 中学時代の級友に中野駅で出くわしたこと。渋谷の大盛堂書店の近くでA君と出逢って、喫茶店に入りしばらく話しをしたこと。銀座の地下道でB君とすれちがい、お互いに「オー!」と声をあげたこと。同じく、彼の昔の彼女ともばったり出逢ったこと。「お元気ですか?」と尋ねると、「元気、元気」と笑っていた。 新宿駅で愛人同伴のC氏に出逢って、彼女を指して「知っているだろう?」と言ったので、「ハイ、存じ上げています」と応えたこと。やはり新宿で、小走りに急ぐD君に出逢ったこと。また、新宿マイ・シティーでエスカレーターで下からのぼってきたE君と出遭い、そのまま喫茶店に行き2,30分話したこと。 ・・・これですべてである。 その出遭いをした彼らは、まったく記憶してはいないだろう。文字通り瞬時の遭遇である。私が記憶しているのは、ムービーフィルムのような私の記憶力のせい。その地点・時点に、フィルムを巻き戻せばよいだけだから。B君のキャメルのオーバーコートや、C氏のすばらしい仕立てのネービーブルーのダブルのスーツさえ、思い出す。30年、40年も昔のことだ。 記憶力のことはともかく、そういう大きな空間(つまり大都会のような)での偶然の遭遇を思いながら、私の胸に宇宙空間でのビリヤードのようなイメージが浮かんで来た。それはいまにも虚無感に転換しそうな危うさだったが、自分の人生の時空間をそのまま胸中にかかえこんだような気がした。 そうだ、思い出した。私がそんな出遭いを思い出すきっかけとなったことを。 ちょうどテレビで、宇宙探査機「はやぶさ」について解説していたのだ。往復7年間の飛行であったが、地球と小惑星イトカワとが最も接近する機会が2年に1度ある、「はやぶさ」を積んだロケットはその機会に発射し、また回収するのである、と。 その解説を聞くともなしに聞きながら、私の想いは、旧知の人との街頭での偶然の出遭いに向かったのだった。

Mar 5, 2012

コメント(0)

-

冬の戻りか

春寒や布教者のおとない疎ましき 青穹 春泥や東西南北邪宗門

Mar 4, 2012

コメント(0)

-

ちと冷たいがこれも春雨

終日の雨。おかげで、掻いて山となっていた雪が溶けた。来週はまた雨模様らしい。 春雨やものの芽ほぐれほぐれゆく 青穹 春雨や椿のつぼみかぞへけり

Mar 2, 2012

コメント(0)

-

雪が溶けて花が芽を出す

きのう降った雪が溶けている。庭の樹木から盛んに雫が落ちる。近所の家の屋根からであろうか、雪が落ちてドサッと物音がするたびに、何かの警報システムが作動するのであろう、ピーピーと電子音が鳴り響く。昼過ぎから3度4度つづいていた。 いましがた夕刊を取りに出た。玄関脇の軒下をふと見やると、濡れた土からアガパンサスの芽が出ていた。雪の前には無かった芽だ。小さな筍のような芽が1cmほども伸びている。 雪と言っても、やはり春の雪なのだ。それが溶けて、土がたっぷり水を吸って、アガパンサスはここぞとばかり芽を出したのであろう。 この植物は、5月頃から薄青紫の小さなラッパ状の花を咲かせる。日当りさへ良ければ、手をかけることもなく、非常に強い。 花期が終ると、私は長剣状の柔らかい葉がたわわに地に垂れるのをしばらく楽しみ、その後は茎を根元のあたりですっかり刈り取ってしまう。やがてその切り株も枯れて、地表には何も見えなくなってしまう。枯死してしまったかと心配になるのだが、さにあらず、土が乾いて埃が舞い上がるほどであっても、翌年、ちゃんと芽を出し、花を咲かせるのである。花の色は寂しげだが、その茎は、ちょうどニンニクの芽のように太い。・・・ことしも無事に芽を出したのである。

Mar 1, 2012

コメント(0)

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

-

- 読書日記

- 書評【ホットクックお助けレシピ】橋…

- (2025-11-15 00:00:14)

-

-

-

- この秋読んだイチオシ本・漫画

- 禁忌の子/山口 未桜

- (2025-11-16 18:00:05)

-

-

-

- 今日どんな本をよみましたか?

- 人魚族の集落から街へ向かう途中、海…

- (2025-11-17 08:02:07)

-