2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2011年02月の記事

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

亀萬・特別本醸造(熊本県葦北郡津奈木町・亀萬酒造)

天然醸造では日本最南端の日本酒の醸造元・亀萬(かめまん)酒造。熊本県の津奈木町という所にありますが、位置とすれば水俣市の北東です。少し南に下れば鹿児島県に入ってしまいますが、確かに鹿児島県内には清酒の蔵元はありません。なお、日本酒自体は、沖縄県の泰石(たいこく)酒造という蔵が、「黎明(れいめい)」という清酒を造っていますが、四季醸造設備によって高温糖化モトで醸されています。沖縄といえば泡盛ばかりのイメージですが、実は日本酒も造っていたのです。本土との間は輸送費がかかるから、地元費消の日本酒ニーズに応えるためには、現地で造った方が良いという判断があったのでしょうか。私も飲んだことはないのですが、興味のある方は下の画面をクリックしてどうぞ。泰石酒造 黎明 15.5度 720ml価格:1,205円(税込、送料別)話しを亀萬に戻します。今回の酒は、甥っ子の嫁さんの実家からいただいたというもの。熊本が故郷なのです。大変めでたい銘柄です。「亀は万年」ですものね。今の時代となってはやや古風な雰囲気を与えてしまう、醤油メーカーのようなラベル。正直申し上げて、そんなに期待はしていなかったのですが、想定外に旨い!飲み飽きてしまうような軽々しい酒ではなく、結構しっかりとコクと旨みが載っている。ちょうどその直前に、某有名酒造県の大吟醸酒を飲んでいたのですが、はっきり言ってこちらのほうが「日本酒を飲んでいる」という感じがする。結局数人で、一升瓶をすぐに空けてしまいました。なかなか東京では手に入りにくいと思いますが、またお土産に持って来てくれる事を期待しましょう。

2011/02/28

コメント(0)

-

奥播磨 純米 活性すくい汲み にごり酒(兵庫県姫路市・下村酒造店)

この時期ならではの「噴水」酒を開けました。奥播磨の活性すくい汲み濁り酒です。醪を汲杓で汲み出し、荒濾するだけで瓶に詰めたものです。醗酵し続ける醸造酒ならではの、日本版シャンパン。決して炭酸ガスを詰めたものではない。「開栓注意!」です。「ご注意ください!開栓時に王冠が飛んだり、お酒がふきこぼれる恐れがあります。・・・」いつかYOUTUBEでも、この手の酒で、天井まで噴水しているのを見た記憶があります。ということなので、高尾山の裏の「城山」へ持っていきました。先週の日曜日。とても寒かったです。でもここなら噴水しても被害は少ない・・。リックの中でゆすられたので、しばらく置いてから開封。・・・何ごともありませんでした。ホッとしたような、拍子抜けしたような。フレッシュでほんのり甘くて、爽快で、皆さんから評判が良かったです。特にスパークリングワイン好きな人から。原材料/ 米(兵庫夢錦:兵庫県安富町産)、 米麹(兵庫夢錦:兵庫県安富町産米)精米歩合/ 55%アルコール分/ 17.6度日本酒度/ +8.0酸度/ 2.0アミノ酸度/ 1.5使用酵母/ 協会9号4合瓶1600円台の酒ですが、今期分はすでに売り切れのようです。結局、飲み足りないのと、暖かいのが欲しいので、売店でワンカップの燗酒を買いました。

2011/02/25

コメント(0)

-

菊正宗 料飲店用1合瓶(神戸市東灘区・菊正宗酒造)

万治二年(1659年)から酒造りをはじめた菊正宗ですが、江戸時代後期より江戸送りの「下り酒」人気が高まり、江戸っ子にこよなく愛されました。今では全国各地に「正宗」を付けた銘柄が数多くありますが、実は本家本元はこの菊正宗で、もともと単に「正宗」が銘柄名でした。明治時代に商標登録をしようとしましたが、そのときすでにあちこちに正宗が存在していたので認められなく、そこで「菊」を冠したとのことです。そうした背景のためかどうか分かりませんが、なぜか江戸前寿司屋さんでは菊正宗を置いてあるお店が圧倒的に多かったでのす。ただし、10数年前の阪神淡路大震災で罹災し、操業に支障をきたした影響でシェアをだいぶ落としたとの話しをどこかで聞きました。そんな菊正宗の営業マンが、私がときどき行く近所の焼き鳥屋へ営業して置いて行ったのが今回の酒。日本酒の扱いが面倒なので、焼酎を主体に置いている料飲店が多いのは、実態としてある程度マトを得ていると思いますが、そのための小瓶化がいろいろな形で進められています。もちろん料飲店でワンカップの提供はマズイですが、さりとてよくあるズングリした1合瓶も安居酒屋風でいただけない。そこで考えたのでしょう、今回のような細身のお銚子的な瓶。こうして飲み屋のカウンターに置いてあっても違和感はありません。客サイドからすれば、間違いなく1合が入っているので、一升瓶から適当に注がれて8酌くらいでごまかされているリスクはありません。菊正宗というと日本酒通はあまり飲まないでしょうし、また蔵元自身もながらく樽酒に力を入れているようですが、普通のこうした酒の辛口でドライなテイストは、料理を邪魔しないという意味で存在価値はあると思います。意外と思われるかもしれませんが、菊正宗は生モト造りにこだわる蔵でもあります。

2011/02/23

コメント(0)

-

華鳩 貴醸酒(広島県呉市音戸町・榎酒造)

広島の呉から江田島に渡る途中の「音戸の瀬戸」。その音戸の地で明治32(1899)年から酒造りをはじめた榎酒造は、「鳩正宗」でスタートし今は「華鳩」の銘柄で酒を出していますが、由来は蔵のある「鳩岡」という地名によるものだそうです。そしてなによりも、日本で初めて「貴醸酒(きじょうしゅ)」を製造した蔵として名を馳せています。貴醸酒とは、仕込み水の代わりに、酒で仕込んだ日本酒です。具体的には、華鳩の貴醸酒は三段仕込みの最後の留添えで、仕込水の代わりに純米酒を使って仕込んでいます。酒で醸すため、酵母のアルコール発酵がゆっくりと進み、エキス分の多い濃醇で香味豊かなお酒に仕上がるとのこと。同じ醸造酒の「貴腐ワイン」と比較されることもあり、確かに濃厚な甘さといい、色あいといい、似ている要素が多分にありますが、貴腐ワインは「貴腐化したブドウ」(ある種のカビ菌に感染したもの)を使うので、造りとしては違うパターンです。貴腐化した米を使うわけではありませんから。話しは逸れますが、山梨市駅裏手の「サントネージュ」ワイナリーでは以前、無料試飲コーナーで貴腐ワインを提供していましたが、今はどうでしょうか。この酒、日本酒度は-45.0と驚異的です。使用米は「中生新千本」という育成は愛知県農業試験場ですが、主産県は広島でいもち病に強く、短稈、多収の米です。これを65%まで精米。アルコール度は16-17度とやや高め、酸度は3.4とこれまた強烈です。香りはナッツのような深みのあるロースト調で、飲めばまさに老酒的ですが、日本酒度で驚かされた甘さがイヤミではなく、予想外にすっきりと飲めます。製造当初は「こんな色のついた甘い酒は日本酒ではない」と酷評されたりしたようですが、今や海外での評価も高く(IWC2010、SAKE部門古酒の部で二度目の金賞とトロフィー受賞)、蔵元のチャレンジ精神に脱帽したいと思います。デザート的に飲むのも良いかもしれません。紹興酒、シェリー酒に似た熟成感華鳩 貴醸酒8年貯蔵 500ml価格:2,100円(税込、送料別)

2011/02/21

コメント(0)

-

飛露喜 特別純米 無ろ過生原酒(福島県会津坂下町・廣木酒造本店)

この時期になると呑みたくなる酒、飛露喜の特別純米・無濾過生原酒。今年は友人が長谷川酒店で入手。私も東京駅に行くと時間があれば、地下のグランスタ東京に寄って、長谷川酒店を覗いてしまいますが、タイミングが合うと飛露喜が定価で売っています。もちろん、抽選や抱き合わせ販売ではなくて。ということで、友人宅で酒を持ち寄って軽く飲み会を実施。やっぱり美味いですよね、これが一升瓶2600円位だから文句のつけようがありません。冬季限定ならではの季節感を与えてくれる。この蔵の福島県内バージョン「泉川」もそうですが、廣木酒造独特のアイデンティティを感じさせてくれるのは、酵母のせいなのでしょうか?そんな単純なものではなくて、洗いからはじまって、限定吸水、蒸し、麹造り、モト造り、モロミ醗酵、搾り、と一環した蔵の仕事がなせる技なのでしょう。この友人もなかなか日本酒にうるさくなってきたせいか、この無濾過生原酒を燗付け。悪くはないが、わたし的にはやはり冷やのほうがいい。燗上がりする酒はいくらでもありますが、この酒は「搾りたて感」のまま飲んだほうが良いだろう。ほかに3種類の酒を飲んで、もう一回飛露喜を飲みたくなったので所望、そしてビックリ!スッゴク甘く感じたのです。人間の味覚は、甘味については温度が上がると強く感じる特性がありますが(例えばアイスクリームは冷えている限り美味しいですが、暖かくて溶けたものはマッタリして口につけることができません)、先ほど燗付けしたときはそんなに感じなかった。その間、他の酒を飲んでいましたが、そんなに辛口の酒だったわけではありません。そこで思い出したのは、宮城県大崎市で「伯楽星」を造る新澤杜氏が雑誌dancyuで語っていたこと。研究熱心な新澤さんは、全国各地の酒の糖度を量ってきているそうですが、この10年間に確実に糖度は上昇しているとのことです。(100ml当たりの糖分量)「甘いは旨い」の言葉通り、和食の美味い店などでもタレが甘めで、相当砂糖を入れていることが容易に想像できることがあります。甘い方がインパクトが強いそうな。我々が飲む日本酒はもちろん糖分無添加ですが、全般的な辛口から旨口への流れの変化が、計量的に計測している新澤さんによって証明されたとも言えるかも知れません。伯楽星は、平均値の1/2を目安に酒造りをしてきていて、「しゃしゃり出過ぎない」酒造りを旨としているそうです。さて、飛露喜の甘さは謎のままです。糖度計があれば測ってみたい。急に水を飲みたくなってきました。

2011/02/18

コメント(0)

-

天吹 純米吟醸 愛山(佐賀県みやき町・天吹酒造)

東に福岡県久留米市、西に吉野ヶ里遺跡、その中間にあるみやき町は「白石焼(しらいしやき)」と呼ばれる焼き物でも名を馳せた土地でもあります。やはり古くから大陸の技術が伝来した場所なのでしょうか。そこに蔵を構える天吹酒造は、創業が江戸時代の元禄年間というから300年以上の歴史を持ちます。酒蔵の切妻屋根の壁には、左官が壁を塗るコテで絵を描いた「こて絵」が山を描いていて、その山こそ銘柄の由来となった天吹山だそうです。今回飲んだ酒は、天吹 純米吟醸・愛山。ブラックフェイスの格好良いボトルですが、スペックは表のラベルに縦書きされています。原料米は文字通り「愛山」で、これを55%まで精米。酵母はこの蔵の特徴である花酵母の中の「なでしこ酵母」を使用。裏ラベルではその花酵母のことを強調してます。洋梨を思わせるフルーティな香り、繊細ながらキレの良い味わい。香りプンプン系は苦手な私ですが、洋梨とマスカット系の香りは大丈夫です。いつかの全国新酒鑑評会・公開利き酒会でも感じましたが、佐賀県のお酒は生意気ながら結構いい線行っているのではないかと思います。

2011/02/16

コメント(0)

-

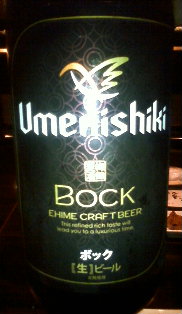

愛媛・梅錦のビール BOCK&BLANCHE(愛媛県四国中央市・梅錦山川)

新橋の「庫裏(くり)」はちょっと気取った日本酒バーとして有名ですが、地ビールもいろいろとあります。もちろん日本酒の蔵元が造ったビール。そんな中で、愛媛の梅錦が出しているビール2種類をピックアップします。BOCK(ボック)と呼ばれる黒ビール。表示されている通り、アルコール度は7%と高めのビールですが、なにせローストした深みのある香り、そしてコクのある少し甘い感じの味わいがとっても黒ビールらしくていい。いつもはビールも飲まずにいきなり日本酒からはじめる私ですが、この時ばかりは正解でした。もともとギネスが好きな人間ですが、ギネスのようなクリーミーさは無い分、香りとコクの深みが呑み手を強烈に誘惑する悩ましいビールです。ラベルに書いてあるとおり、「焙煎の度合いの異なる数種類のモルトを加えた」からこそ生まれたコクと香りだそうで、日本酒でも醇酒や熟酒が好きな人はきっと気に入ると思います。連れが注文したもう1種類のビールはBLANCHE(ブロンシュ)というホワイトビア。こちらはアルコール度が5%と普通ですが、原材料に伊予柑果皮(愛媛県産)が含まれていて、「かんきつ系の香りが心地よい」とあります。少し酸味のある優しい飲み口の品の良いビール。ただし、飲む順番が逆でしたね。こちらが先で、あとでBOCKにすべきでした。BOCKのインパクトが強かったので、こちらはそれこそ「白く霞んで」しまった!?今度あの店に行ったら、別の種類を頼んでみましょうか。鮮度抜群!メーカー直送!【送料無料】梅錦ビール飲み比べ6本セット【smtb-KD】価格:4,380円(税込、送料込)

2011/02/14

コメント(0)

-

花垣 亀の尾 生もと純米(福井県大野市・南部酒造場)

3度目の正直なるか!!というのは1度目は旨さにビックリ仰天、意気込んだ2度目にガッカリおかしいなあ・・・。そして今年新宿高島屋で見かけたので、衝動的に3度目の購入。1度目は3年ほど前、越前大野の南部酒造場に行き、自分のカバンの中に入れて持ち帰ったとき。吟醸系は試飲したものの、これは飲んでいなかったので、家で何気なく飲んだらそのコクの深さと切れの良さに驚愕した記憶は鮮明です。2度目は東京で売っている酒販店を探して購入したとき。極めて保管状況のしっかりした酒屋さんだったので、そこに落ち度は見出せず、年度による造りの違いの誤差なのか、あるいは期待値が大きすぎたための落差なのか、はたまた飲み手である自分の体調管理の差異なのか、感激はまったく薄れ、単に「堅い酒」と感じてしまった。そして今回3回目となりました。(ちょっと傾いてしまっているようで、すみません。)透明のグラスに注ぐと明らかに琥珀がかった薄い黄色で、熟成酒であることがわかります。事実、裏ラベルにも「製造年月」は2010.12とありますが、「酒造年度」は20BYと書かれています。2年以上寝かせているわけですね。味わいはどちらかというと、青森の「田酒」的。色合いもそうだけど、香りを抑えて酸を効かせたエキスと熟成米の味。ただし、田酒よりもさらに尖がって酸がきついようなゴリゴリした強さを喰らわせてくれる。これが亀の尾&生もとのせいなのだろうか?(ちなみに酸度は2.0、アミノ酸度は1.8と強力。使用米は五百万石2割、亀の尾8割で、精米歩合は70%。酵母は7号系で、日本酒度は+3。)一番合った肴はチーズだったような。そう、この酒は大勢で集まってグイグイ飲み干していくというよりも、深夜一人で本でも読みながら、チビリチビリとブランデーのようになめながら、心地良い眠りに誘ってくれる酒。この酒だけ単独で時間をかけて飲んでも飽きない、しっかりした骨太の酒なのだと思いました。やっぱり3度目の正直だったか。【福井県】亀の尾生もと純米720ml【花垣】価格:1,525円(税込、送料別)

2011/02/11

コメント(0)

-

心鍵・純米吟醸&純月・純米(山形県鶴岡市・冨士酒造)

戦国武将「加藤清正」の子孫とゆかりのある蔵元・富士酒造の加藤家。加藤清正というと熊本城主のイメージから、西の国の人という概念がありますが、その子孫は東北のこの地になにかご縁があったのでしょうね。歴代当主の名前の頭には「有」の字がつけられてきたそうで、事実、現在の社長のお名前は「加藤有慶」さん。まだまだお若そうですが、その現当主・加藤さんに、「北海道木古内の<みそぎの舞>は美味しいですね!」と申し上げたら、「えっ!あれを飲まれたのですか!」と驚かれた。以前に本ブログでも取り上げましたが、木古内の寿司屋で飲んだ「みそぎの舞」が美味くて、店主に聞いたら「この土地には造り酒屋が無いので、木古内の米を山形の蔵に送って委託製造している」と。瓶のラベルを見せてもらったら、鶴岡大山(おおやま)の富士酒造製だということが分かった次第。販売は木古内近辺の酒屋・コンビニ計14店のみ。ご丁寧に裏ラベルに販売店名が書いてある。翌年には飲み仲間を連れて再び同じ寿司屋へ行って、そのときは2本空けただろうか。寿司屋といっても都会価格の半分以下だからコスパは恐ろしく良い。それまで「栄光富士」という酒名は知っていても、あまり酒自体は記憶に残っていなかったのですが、私の中では一気に高評価になったのです。もちろん北海道の米だから、その年の気候によって出来不出来があるので、毎年同じ味わいの酒が出来る保証はないのですが、よその土地のブランドの酒を一所懸命造る心意気がいい。その富士酒造が造る心鍵(しんけん)・純米吟醸。この銘柄は平成18年に誕生しましたが、名前の由来は聞きそびれました。五百万石を56%まで精米した純米吟醸酒。香り穏やかながら、味わい深くいい感じ。燗上がりするかもしれない。次は純米酒の純月。こちらは「吟ぎんが」を使用しているという。「栄光富士」という銘柄は地元庄内では、そこそこステータスの高いブランドだったようですが、県外や若い年代の人たちにアピールしていこうとすると、少し古臭いイメージを持たれるのでしょうか。「純月」というと、北陸・小松の「加越」が造る「加賀の月」シリーズを想起してしまうのは、考えすぎでしょうか。味わいはやはり豊醇で、日本酒らしさをしっかりと出しています。

2011/02/09

コメント(0)

-

賀茂泉 朱泉本仕込 純米吟醸(広島県東広島市・賀茂泉酒造)

酒どころ・東広島市西条の賀茂泉酒造。昭和40年(1965)頃から米、米麹のみの酒造り(純米醸造)を始め、試行錯誤の末、昭和46年(1971)に「本仕込賀茂泉」を発売し、「純米の賀茂泉」としての名を知られるようになりました。賀茂泉は活性炭素ろ過を行なわない酒ですが、近年はアメリカ・ヨーロッパ・アジアに輸出され、日本酒を世界中に広めているとのことです。そんな賀茂泉酒造の「朱泉本仕込」。賀茂泉の代表銘柄です。これは「酒」という字。左に途中で途切れいていますが「さすたけの 君がすすむるうまさけにわれ酔いにけり そのうまさけに」 良寛 歌と書かれています。使用米:広島八反・新千本(国産米100%) 精米歩合:58%アルコール度数:16度 日本酒度:±0~+1.0酸度:1.6 使用酵母:せとうち21 甘辛:やや辛口はじめて飲みましたが好きなタイプです。旨味とコクと切れの具合がバランス良い。香りが邪魔をせずに呑み心地を楽しめました。賀茂泉 純米吟醸 朱泉本仕込 1800ml価格:2,694円(税込、送料別)

2011/02/07

コメント(0)

-

手取川 山廃仕込 純米大吟醸 (石川県白山市・吉田酒造店)

石川県には「山廃仕込みに自信あり」という蔵が多いような気がしますが、この手取川もそのひとつ。その証しとして、高精白の純米大吟醸を山廃で造りました。ラベルは「手取川 吟」です。720mlで3150円とちょっとお高いお酒。もちろん兵庫県産山田錦を使用。二蔵体制をとっている吉田酒造店ですが、この山廃・純米大吟醸は、前社長の長男である吉田杜氏による吉田蔵ではなく、ベテラン・山本杜氏による山本蔵のほうでしょうか?山廃らしさを感じさせつつ、それを強調しすぎず上品な、そんな味わい深くバランスのとれた酒でした。

2011/02/04

コメント(0)

-

鳳陽 純米大吟醸(宮城県黒川郡富谷町・内ヶ崎酒造店)

蔵元の内ヶ崎酒造店は、仙台から大崎へ向かって北へ奥州街道を進み、富谷町で街道をちょっと入ったところに構えています。寛文元年(西暦1661年)創業といいますから、宮城県内でも相当古い蔵なのでしょう。近年はインターナショナル・ワイン・チャレンジ日本酒部門やJOY OF SAKEに参加するなど、海外戦略にも積極的に取り組んでいるように見受けます。今回の鳳陽(ほうよう)純米大吟醸はIWC2009のゴールド受賞酒。ラベルには創業年がしっかりと表示されていますね。蔵のHPでは精米歩合50%と表示されていたのですが、実物のラベルでは45%となっています。日本酒度もこちらは+3。使用米は宮城県農場試験場開発の「蔵の華」なのでしょうか。だとすれば、耐冷性、耐倒伏性、いもち病抵抗性が強く、大粒で低タンパクの酒米ということになります。古風な酒名ですが、「鳳」つまり「鳳凰」は、先週取り上げた新潟・津川の「麒麟」と同様、古代中国の想像上の動物で、吉兆をもたらすと言われているそうです。大らかな心和む優しい純米大吟醸酒でした。

2011/02/02

コメント(0)

全12件 (12件中 1-12件目)

1