2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2011年06月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

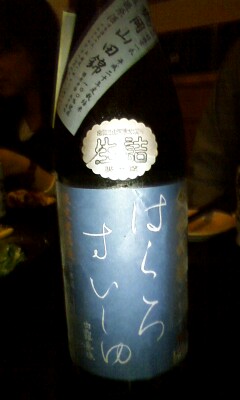

白露垂珠 純米吟醸・鶴岡山田錦 生詰(山形県鶴岡市・竹の露)

はじめて飲みましたが綺麗で上質なお酒でした。蔵元の「竹の露合資会社」は、山形県の霊場・出羽三山の一つである羽黒山の東麓にあります。創業は幕末の安政5年(1858年)ですが、明治維新後の神仏分離の際に、真っ向から抵抗した羽黒山修験僧達に、行事の折々に使われる酒を提供していたとのことです。さて、白露垂珠(はくろすいしゅ)は特定の酒販店向けの限定出荷商品です。香りと旨味とノド越しの調和が良い。平成20BYですから少々熟成させたお酒ですが、それよりも何よりも、山形・鶴岡産の山田錦という珍しさに興味をひかれます。東北の山田錦というのはあまり聞いたことがないからです。さまざまな植物・農産物に北限や南限があるのと同様、山田錦も北限があるものだと思っていました。Wikipediaで調べてみたら、山田錦の全国生産量の8割が兵庫県産で、北限地は新潟県上越市とありました。これは訂正しないといけないですね。栽培には大変なご苦労があったものと推察します。まだまだ銘柄を知られていない酒ですので、こうしたタグをぶらさげてのマーケティングも必要なのでしょう。もちろん大変な実績なのですが。わたし的には「吟醸麹は全量一升盛の麹蓋法」「吟醸酒の上槽は袋吊雫酒」「生詰密栓瓶火入」という点を宣伝して欲しい気もします。

2011/06/30

コメント(0)

-

蒼斗七星<AOTO7SEI>大吟醸(島根県安来市・青砥酒造)

すっごく爽やかなお酒を発見! 「安来節」の島根県安来市の酒ですが、とても近代的なボトルと味。実は私は島根県に4年間ほど住んでいたことがありますので、安来も何回か行きました。「安来節」と言いましたが、今は「足立美術館」のほうが有名。横山大観の絵画の展示では日本一です。数々の収蔵絵画以外に、白砂と松の庭園が有名で、人工の滝もこしらえてあるくらいです。ただ、今回の蔵元の青砥酒造は、それより奥の広瀬町というところに入った場所で、ここは戦国大名・尼子氏の居城である「月山富田城」がありました。自然の地形を利用した難攻不落の要塞城で「天空の城」とも呼ばれていましたが、最後は毛利氏に落とされてしまいました。私が行ったのは夏の季節でしたが、樹木の鬱蒼とした坂道を上がっていくと、目の前を小さな蛇がちょろちょろするような人の気配のまったく無い、ただし尼子一族の怨霊を背中に感じさせる独特の雰囲気の山城でした。あの張り詰めた緊迫感は忘れられません。ですから今でも地元の吉田酒造さんが「月山」という銘柄の酒を造って、その時代を偲んでいるのです。正直な話、青砥酒造さんは知りませんでしたが、某試飲会で若くて端正な青砥CMOにお会いし、そしてこの「蒼斗七星<AOTO7SEI>」を飲んでびっくりした次第です。お値段は4合瓶で確か2千円台後半だったと思いますから、決して安くはありませんが、商品としてのアイデンティティはしっかりと築いていると思います。一緒にいたセレブっぽい奥方も盛んに「美味しい!美味しい!」を連発して何杯も飲んでいましたよ。どこそこの外国のワインと比較しながら。旨味系の酒ではないので、スーッと飲みやすくて爽やか好みの人、女性が中心かも知れませんが、きっと人気になると思います。スペックは以下の通り、山田を48%まで精米した、9号酵母仕込の大吟醸酒です。しっかり売り込めば、フレンチ系の料飲店などでも使えると思います。ただし毎年変わらぬ酒造りができればですが。

2011/06/29

コメント(0)

-

梵・氷山 純米大吟醸(福井県鯖江市・加藤吉平商店)

梵・氷山の基本理念は、人や国が支えあう”世界の平和”だそうです。ですから、300mlのボトルが3本寄りそって、支えあっています。こんな形の酒、はじめて見ました。ヴェネチィアンブルーのボトルが透明感高く綺麗。一本をはずすとこんな風です。加藤CEOによれば、全部空になると立たないそうです。でもこんなボトルにしようという発想は、あの大柄で眉毛の濃い、そして顔も大きい加藤CEOならではのものでしょう。面白い!山田錦を35%まで精米(ちなみにこの蔵の平均精米歩合は37%と驚異的!)、自社9号系酵母を使用し、マイナス5℃で二年間熟成させて、日本酒度+3、酸度1.2、アルコール度16-17度という純米大吟醸酒。お値段は3本寄りそって8,000円。「梵」(ぼん:BORN)は海外進出が目覚ましく、国際的な賞もたくさん受賞してますが、歴史をさかのぼれば昭和のはじめ、昭和天皇の御大典(就任式)の儀のおりにはこの蔵の酒が、初めて 地酒として選ばれたという栄誉あるものがあります。今や全量純米酒を造り「完全純米酒蔵宣言」をしていますが、アル添のニセモノが出回るくらい海外では知られているようです。この氷山はビックリギフトとして面白いでしょう。

2011/06/24

コメント(0)

-

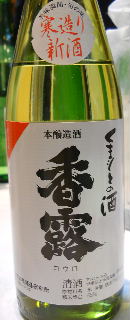

香露 本醸造酒 寒造り新酒(熊本市・熊本県酒造研究所)

「香露」といえば「9号酵母」、「9号酵母」といえば「吟醸酒」という流れが想起されますが、今回は元祖・熊本県酒造研究所が熊本9号酵母で醸す本醸造酒。九州神力、レイホウを使用しているらしいのですが、定かではありません。精米歩合は65%ですが、飲めばこれはもう吟醸酒のよう。むしろ大吟醸酒よりも香りが抑えられている分、私などは好みかも知れません。価格はいくらなのか分かりませんが、こういう酒なら日常飲んでも飽きないし、財布にも優しいでしょう。2011春季全国酒類コンクール入賞酒です。

2011/06/23

コメント(0)

-

而今 純米吟醸 無濾過生 雄町&五百万石(三重県名張市・木屋正酒造)

仏教用語で『今の一瞬』という意味の「而今(じこん)」。転じて”今を懸命に生きる”という読み取り方もされています。この三重県・木屋正(きやしょう)酒造の「而今」、私の好きな酒でもあるのです。今回は雄町と五百万石を飲み比べ。コクのある濃い酒なのにスッキリ切れが良い。香りもそう強すぎず、いやらしいプンプンさは無い。この二つを比べる限りにおいては雄町の方が好き。だいたいどの銘柄でも雄町を好む私ではありますが。カウンター隣りの知らない人と偶然同時に而今の雄町を注文。一杯飲んで顔を見合わせて、「いやあ、ウマイですなあ」とシンクロしてしまった。而今を家で飲もうとすると、プレミアム価格で買わなくてはいけない(だいたい一升瓶7000円前後)ので、こうして良心的な居酒屋で飲むのが一番。なお、而今の飲み方として、前後にタイプの違う酒を選ぶ方がベターだと私は思います。

2011/06/22

コメント(0)

-

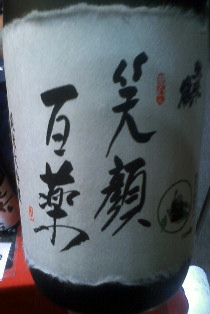

笑顔百薬(えがおひゃくやく)純米大吟醸(京都府京丹後市弥栄町・竹野酒造)

京丹後市弥栄町で「弥栄鶴」を造る竹野酒造。その蔵が合鴨農法で栽培した「祭り晴」で醸す「笑顔百薬」。「酒は百薬の長」と言いますが、「笑顔も百薬の長」ということで、なんとなく浪越徳次郎的な命名。(古い人の名前を出して申し訳ありません。)裏ラベルはなぜかローマ字で、ワインチックなスペルですが、2009年ですから少し熟成させた純米大吟醸。精米歩合は50%。飲めば自然と笑顔になるような、優しく適度に華やかな嬉しいお酒でした。

2011/06/20

コメント(0)

-

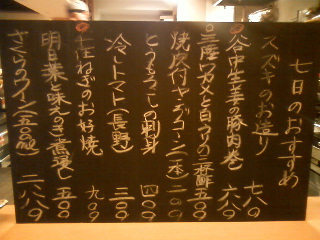

江戸野菜和食 江ど間(東京都目黒区)

以前から気になっていた、目黒駅から行人坂を下った先右手奥の「江ど間」に行ってきました。江戸の野菜と東京の日本酒をコンセプトにしたお店ですが、私自身大田区馬込の出身で、「馬込ニンジン」に囲まれて育ってきたのです。今の新幹線や横須賀線の通っている線路は、昔は「品鶴線」という品川と鶴見を結ぶ貨物線路で、小学生の頃は遮断機の無い踏切に入って線路に耳を当てて、貨物列車の来るのを遠く遥かから、音で確かめたりしていたものです。線路周辺はニンジン畑ばかりで、コイダメに落ちて途方にくれた友人などもいました。今はマンションが建つなどして畑も極端に少なくなりましたが、一部シクラメン栽培をしている農家もあります。さて、残念ながら今の季節は馬込ニンジンはありませんでしたが、当日のおすすめの品は黒板の通りです。この中で、「谷中生姜の豚肉巻き」と「冷やしトマト(長野)」「スズキのお造り」を頼みました。生姜の豚肉巻きは、豚肉のコッテリ感と生姜のサッパリ感がぴったりマッチして、とても美味しかったなあ。酒は「沢乃井・蒼天」(950円)と宮城の酒(店主が復興支援を一所懸命しているので、東北の酒も若干置いてある。650円だったかな?)を飲みました。写真右上に写っている片口徳利に入れられて提供されますが、飲んだ感覚では正1合あると思います。川越の「KOEDO」ビールも人気らしいので、次回は飲んでみようと思います。

2011/06/19

コメント(0)

-

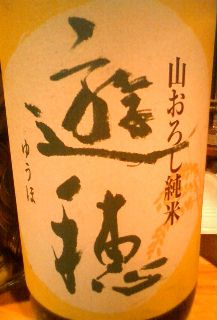

遊穂 19BY 山おろし純米(石川県中能登町・御祖酒造)

遊穂というと無濾過生原酒のイメージが強いのですが、今回のは逆に熟成させたお酒。平成19年醸造年度(平成20年4月)に搾ったお酒を、能登の自然の気候のまま熟成させたとのことです。「山おろし」って何?、となってしまいそうですが、よく聞く「山廃」は「山おろし廃止」のことですよね。「モト造り」の重要な工程を、山おろしを廃止せずに、蒸米をすりつぶして丹念に造ったということですから、それこそ昔ながらの歌でも唄いながら山おろしをしたのでしょうか。石川県産の五百万石と能登ひかりを使っているようです。日本酒度は+5.5、酸度は2.0、アルコール度16度。最近思うのですが、私の身体には熟成系の酒が合ってきているような。なんとなく落ち着くのです。一緒に男の円熟味も出したいのですが・・・。錦糸町駅の北口から徒歩4分ほどの所にある「酒処・蔵」でいただきました。

2011/06/17

コメント(0)

-

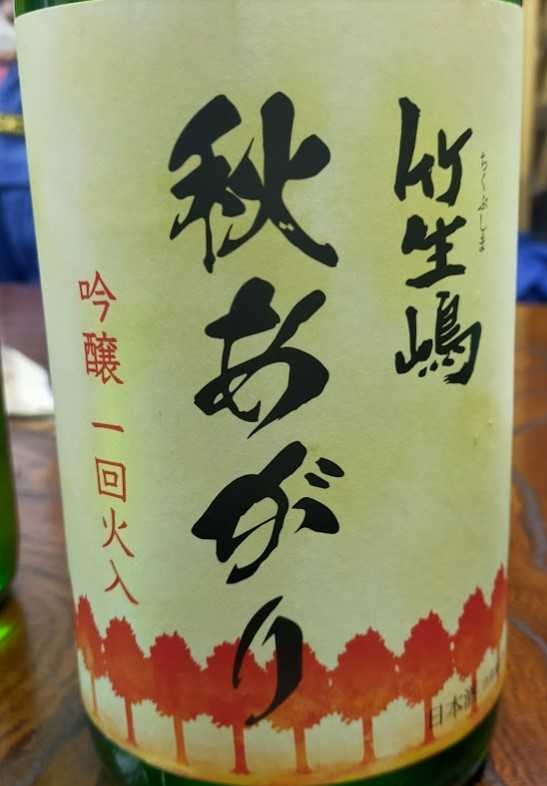

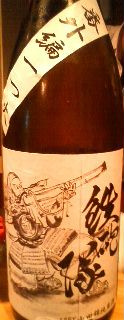

鉄砲隊 18BY山田錦番外編 一つ火(和歌山県岩出市・吉村秀雄商店)

「鉄砲隊」を造る蔵・吉村秀雄商店は、和歌山市から紀ノ川を東に上った岩出市にあります。信長・秀吉・家康などの天下人の軍門に下らず、独立性を最後まで保ち続けた紀州雑賀衆は、早くから大量の鉄砲を使いこなす軍団でした。そうした特殊部隊の想いを込めたのが命名の由来なのでしょう。鉄砲隊のラインナップはすべて原酒です。つまり濃厚な旨味の載ったお酒。全量山田錦で、これを58%まで精米、アルコール度は18-19度、18BYですから4年ほど熟成させた、一回火入れの生詰酒です。鉄砲隊のアイデンティティでもあるしっかりとした味わいに、熟成によって落ち着いた深みのある香りがマッチングして、とても心地良いお酒です。

2011/06/16

コメント(0)

-

日輪田 雄町純米酒 (宮城県栗原市・萩野酒造)

しばらく前に、宮城県の酒造好適米「蔵の華」で醸した山廃純米を飲みましたが、そのときは特別な感動はありませんでした。今回、雄町の純米を口にしたときは、思わず「ウマイ!」とうなりました。「がんばろ東北●日本」のラベルが被災地の酒であることを実感させます。雄町の精米歩合は65%、日本酒度+3、酸度1.5、酵母は9号、瓶詰はこの4月ですが21BYだから1年以上寝かせていますね。香りは出過ぎず優しく、味わいは旨味をしっかりと含んだ良酒です。

2011/06/15

コメント(0)

-

山間(やんま) 10号無濾過生原酒 22BY(新潟県上越市・新潟第一酒造)

山間=やまあい=やんま、だそうです。「山間(やまあい)の米で、山間の蔵が醸した酒」平成19年秋に登場の酒。酒はウマイですよ。というか、一説には十四代・飛露喜・田酒などより入手困難との話しも。蔵自体が全体で300石ほどでもありますし。蔵は新潟第一酒造。いかにも合併蔵らしい名前だと思ったらその通りでした。昭和38年、亀屋酒造(浦川原村)、越の露醸造(松之山町)、大島酒造(大島村)、和泉屋酒造(松代町)の四軒が、中小企業近代化促進法の新潟県第一号として合併したので、新潟第一酒造株式会社。押上の「酔香(すいこう)」で飲んでうまかったので、記憶に残っていましたが、錦糸町の「蔵」でもまったく同じ22BYが置いてあったので頼みました。「醸造責任者 武田良則」という人は、4代目の社長です。新潟の酒というと「淡麗辛口」という単純な理解しかしていない酒販店がいまだにあるのは残念なことですが、この酒を飲めば見方が変わるでしょう。旨味がたっぷり載って、ジューシーですから。もっともそういう人たちは、自分の舌を信頼せずに、頭の中で酒質を決め込んでいるから、何を飲んでも「新潟=淡麗辛口」となってしまうのでしょう。そういう店に限って、人気酒をプレミアム価格で並べて、偉そうにしているものですね。いずれにしても「山間」を今後とも注目していきます。

2011/06/13

コメント(0)

-

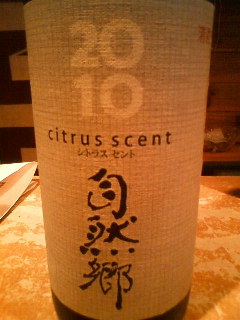

自然郷 シトラスセント citrus scent(福島県西白河郡矢吹町・大木代吉本店)

先日、BS-TBSで森本レオがナビゲーターをしている「ニッポンのさしすせそ」という調味料を毎回テーマにしている番組で、「料理酒」が取り上げられていました。「飲んでも美味しい料理酒」と言われている大木代吉本店の「こんにちは料理酒」を題材として、四代目蔵元の大木さんと高綱強杜氏(上善如水を造っていた杜氏)が全場面に登場した完全な酒造りの番組でした。なにしろ料理酒の製造工程を「洗米」から「浸漬」「蒸し」「麹室」「酒母」「仕込み」「搾り」まですべて映像を入れて説明していました。「外硬内軟」などの言葉も出ていましたよ。料理酒の場合、麹菌を飲料酒より1割多く振りかけるのが違うところと杜氏が説明していました。こうして造られた「こんにちは料理酒」は、普通の料理酒より旨味成分が5倍多いとのことです。さて、たまたまそんな番組を見ていたあとで、「自然郷」の名前を錦糸町「蔵」のメニューで発見したので、「これ大木代吉本店ですよね?」と注文したしだいです。ドイツのモーゼルワインのようなスリムなボトルです。ひと口飲むと「あっ、これ白ワインみたい!」と思わず声に出しましたが、喉を通って含み香が鼻腔に充満してくると、「ちょっと違うなあ」という印象。そう、この酸味が強く、押し出しの強い香りは、まさに「TEOPEPE」などのシェリー酒とそっくりです。山廃造りのようですね。アルコール度は13度とワインに近いやや弱めの度数。帰宅後に調べたら価格は1080円(500ml)と。これだったら自分で買ってもいいかなと思いました。もっとも人によって好き嫌いはあると思いますけど。「蔵」のご主人も「これは封切りではじめてなので・・」とご自分も少し飲んでおられましたが、あまり感想の発言はなかったようなので。大木代吉本店も今回の震災の被災蔵ですが、不幸中の幸い、製造ラインは無事だったとのことですので、独自のこだわりの酒造りを続けていってくれるでしょう。楽しみです。これ白ワイン!?いえいえ日本酒です!日本酒の乳酸発酵をうまく利用した新感覚日本酒がコレだ!...価格:1,080円(税込、送料別)

2011/06/11

コメント(0)

-

酒処 蔵 (東京・錦糸町)

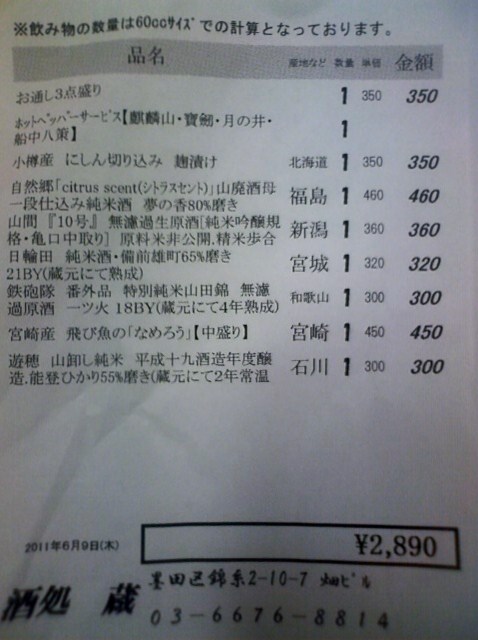

GOODな日本酒呑み処に出会いました。クーポンがあったとは言え、9種類の酒と、お通し以外の肴2点で会計は2890円でした。しかも以下の写真のようなレシートが発行される。明朗会計であることはもちろん、自分が何を飲んだのか、詳細に明示されるわけです。多くの居酒屋が日本酒の銘柄しか書かない中で、日本酒バーにおいては詳細な表示をメニューに書くのは一般的になってきましたが、それを超越するこのレシートにはびっくりしました。お酒は日々入れ替わるだろうから、店主の緻密な作業に頭が下がります。お通しは350円で、この3点盛りでした。左から「殻付きアーモンド」「青森のもずく」「冷やっこ(みょうがやその他香味野菜のみじん切りが味付けされて盛られた逸品)」です。クーポンの4種お試しセットは以下の通りで、一種類は30cc程度かと思われますが、味を確かめるには充分です。(少し口をつけてしまったあとです。)日本酒バーらしく一升瓶を並べてくれたので、写真におさめました。麒麟山の生酒辛口です。新潟・津川(磐越西線沿い)の蔵ですね。ややアル添酒っぽいかな。慣れ親しんだ味と言えばその通り。昨年は「龍馬伝」で稼いだと思われる司牡丹の船中八策・零下生酒。司牡丹らしいするりとした飲み口。こちらは被災蔵、茨城県大洗町の月の井・夏純米。「がんばっぺ茨城」の遠慮がちなラベルが痛々しい。本来なら茨城県の被災状況だけでも大変な災害なのですが、東北3県の被害が甚大すぎて、少し影が薄くなっています。味わって呑みましたが旨い。米の旨味を感じさせてくれて嬉しい。広島・呉の宝剣・限定涼香吟醸。八反錦を55%まで精米、蔵内に湧く湧水を全工程に使用。品の良い吟醸香が涼しげで、夏らしい優しい味わい。さりとて旨味も載っていて美味い。この酒は好きな人が多いと思う。長くなるので次回に続けます。

2011/06/10

コメント(0)

-

邪馬台国への道・純米大吟醸(佐賀県西松浦郡有田町・松尾酒造場)

「邪馬台国への道」とは、九州・佐賀の酒らしい名前ですね。松尾酒造場は、「宮の松」を主銘柄とする、有田の地に江戸末期に創業した蔵です。純米大吟醸らしい洋梨系の香りを放つ酒です。「女王国」を強調する箱。「米を原料とし、米こうじを利用した酒造りは、女王国時代に既にしっかりと定着していた・・・」ゆえに、「女王国」の表示をしたのでしょう。使用米は山田錦で、これを50%まで精米、日本酒度は±0、酸度1.4、アミノ酸度1.2、というスペックです。パルミジャーノチーズと共に飲むと、香りが中和されて、甘味が引き立ちます。単品で飲んでいるだけだと飽きが来てしまいそうですが、肴(ツマミ)によって旨さが前面に出てくるという印象を持ちました。

2011/06/08

コメント(0)

-

李白 やまたのおろち 特別純米 辛口(島根県松江市・李白酒造)

出雲地方と言えば「八岐大蛇(やまたのおろち)」伝説が有名ですが、その名を冠したラベルの酒が、松江の李白酒造から出ています。スサノオの命(みこと)が強い酒を飲ませてようやく退治した、八つの頭を持つ荒れ狂うヤマタノオロチですが、荒々しさというよりもマンガチックな可愛い字体です。原料米は五百万石、精米歩合は58%、日本酒度は辛口というだけあって+7、酸度は1.4となっています。最近「純米辛口」酒が流行っていますが、この酒はただ辛いだけではなく、旨味も乗っていて好酒でした。

2011/06/06

コメント(0)

-

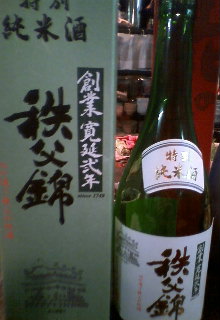

秩父錦 特別純米(埼玉県秩父市・矢尾本店)

ゴールデンウィーク中、芝桜が綺麗だった秩父市に所在する蔵元・矢尾本店は、市内に百貨店や葬儀社などを経営するグループ企業の中核。「酒づくりの森」と名付けた醸造工場に酒蔵資料館、物産館を併設した観光酒蔵でもあります。創業は寛延2年(1749)というから、歴史も260年余と長いですね。秩父と言えば、荒川水系の水と秩父盆地特有の寒冷な気候が、酒造に適していると思われますが、一方で歴史的には激しく変動する世情の中で、激動を乗り越えてきた過去があるのも事実です。こういうオーソドックスなパッケージも嫌いではないです。地元を大切にするイメージがあって良い。全量美山錦を使用、60%まで精米、日本酒度+2、酸度1.5、アミノ酸度1.4、というこれまたオーソドックスなスペック。立ち香はほとんどなく、含み香も控えめ。思わず同じ埼玉の「晴雲・純米」(小川町)を思い出してしまいました。香りが控えめなのはまったくウェルカムなのですが、この酒の前に飲んだ酒の影響か、味わいまで控えめに感じてしまいました。

2011/06/02

コメント(0)

全16件 (16件中 1-16件目)

1