2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2011年12月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

雪の茅舎・純米大吟醸 生酒(秋田県由利本荘市・齋彌酒造店)

「雪の茅舎」を造る齋彌酒造店の最高峰に位置する純米大吟醸酒。60ccを1000円で飲みました。高橋杜氏が醸す「雪の茅舎」の山廃も好きで時々飲みますが、純米大吟醸ははじめて。製造番号が入っていますが、兵庫県産の山田錦を全量使用、精米歩合は35%と磨き上げています。仕上がりの日本酒度は+2.0、酸度は1.4、アミノ酸度は0.8、アルコール分は16度となっています。やはり純米吟醸とはふた味違う上質さ、透明感、綺麗さ。うーん、高いけどまた飲みたくなるだろうなあ。

2011/12/31

コメント(0)

-

天黒・黒麹仕込純米原酒(秋田県横手市・浅舞酒造)

「天の戸」を造る秋田県横手市の浅舞酒造が、鹿児島の大海酒造との交流から生まれた焼酎用黒麹で醸した純米原酒。その名も「天黒」。天の戸の黒麹ということだろうか。原料米は「星あかり」を100%使用、これを50%まで精米、アルコール度はやや高めの16.5度。何となく秋田の黒麹仕込みの日本酒を飲んでいて思い出したのが、秋田市の日本酒居酒屋「酒盃」。このときも黒麹の酒を飲んだ記憶が。調べてみたら、2010/04/02の本ブログでアップしていました。天の戸・黒麹仕込&美稲特別純米この頃はズバリ「黒麹」というラベルでした。酸味の強さが力強い酒となって、個人的には好みの酒です。「蔵から5km・地元の米だけで醸す酒蔵」が、2000km近く離れた鹿児島の黒麹で造る「天黒」に拍手!

2011/12/30

コメント(0)

-

諏訪泉・純米吟醸 満天星 ひやおろし(鳥取県八頭郡智頭町・諏訪酒造)

ミュージックセキュリティが運営する「純米ファンド」の中のひとつ、「満天星ファンド2010」の配当酒として送られてきました。秋まんてん!同封の手紙には「常温で保存」「飲むときは常温か燗で」と書かれています。この酒の特性がこの短い文に語られていると思います。「冷やして」「なるべく早く」という文言が裏ラベルに書かれていることが多い日本酒の中で、どっしりと構えた、少々ではへこたれない造りをしている自信がうかがえます。「酒は純米、燗ならなお良し」という故上原浩先生の言葉を、そのまま標語にされている諏訪酒造の東田社長。配当酒が送られてきてしばらくしてから、鳥取の特産物が諏訪酒造より送られてきました。そうでした、この特典があることを忘れていました。内容は、2kgの長ネギとエリンギ、砂丘ラッキョウです。野菜好きな私にとっては大変嬉しい贈り物でした。エリンギをホタテ貝のようにカットして焼いて、満天星の常温でとても美味しくいただきました。満天星に文字通り満足です。

2011/12/29

コメント(0)

-

篠峯・秋晴 純米・山田錦(奈良県御所市・千代酒造)

奈良県の御所(ごせ)市櫛羅(くじら)というなかなか読みづらい場所で、「櫛羅(くじら)」という銘柄の酒を造る千代酒造。創業は明治6年です。もう一つの銘柄が今回の「篠峯(しのみね)」。蔵のすぐ西にそびえる葛城山の別称だそうです。山田錦を原料米にしています。精米歩合は麹米が60%、掛米が70%、アルコール分は17-18度だからほぼ原酒。なかなか感じの良いさわやかな純米酒です。熟成感まではいかないが、ちょっと丸味をおびた味わいある酒に仕上がっています。千代酒造の酒、今後マークします。

2011/12/28

コメント(0)

-

いづみ橋・秋とんぼ 山廃・山田錦(神奈川県海老名市・泉橋酒造)

15ヶ国語のホームページを持つ泉橋(いずみばし)酒造。その心意気や、あっぱれ!海老名というと、すぐに東名高速の海老名サービスエリアを思い出すのは貧しい発想と責められよう。ここは相模川の堆積平野に育まれた豊かな土壌の田園地帯。そこで作られた山田錦を山廃で醸した純米酒。でもラベルはトンボの絵だけ。裏に回ればいろいろと書かれている。麹米70%、掛米80%と比較的低精米。酸度2.1はよしとして、日本酒度が+20というのは本当だろうか!確かに冷やで飲むとわりと素っ気ないドライな酒です。良く見れば「50度くらいのお燗がおすすめです」と書かれているではないですか。これは失敗しました、熱燗で飲めばよかった。

2011/12/27

コメント(0)

-

白瀑(しらたき) 純米(秋田県山本郡八森・山本合名)

私の好きな酒です。店に置いてあると9割以上の確率で注文します。そしていつも期待を裏切らない。これが凄いと思う。八森は五能線沿いの、ハタハタを水揚げする漁村ですが、裏はブナ林の白神山地です。そこの中腹から湧き出る水を仕込みに使っています。蔵元いわく「それまではただのブナ林だった裏山が平成5年(1993年)に世界自然遺産に指定され付加価値が急上昇する」と。「ただのブナ林だった・・・」が面白いですね。でも水質はとても良くて、酒造向きだそうです。石高の9割が純米酒という、東北では珍しい事実上の純米蔵。さらにこの蔵の売りは「全量瓶燗火入れ、急速冷却、低温瓶貯蔵」です。米の旨味と、なんと言ってもスパッと切れる潔さがこの蔵の酒の特徴ではないでしょうか。蔵元が自ら「無農薬&無化学肥料栽培」の取り組んでいて、今後もさらに楽しみです。

2011/12/26

コメント(0)

-

悦凱陣・純米酒 丸尾神力 無濾過(香川県琴平町・丸尾本店)

無濾過生原酒系を中心に呑み助を魅了してきた悦凱陣(よろこびがいじん)。今回は神力で醸した純米酒。このラベルは好きです。精米歩合は65%、使用酵母は熊本9号、モロミ日数30日、日本酒度+13、酸度1.9、アルコール分18-19度。ずっしりどっしり飲み応えのある酒。アルコール度も高く、しっかりとした味わいなので、1合飲んだら1合半くらい飲んだ感覚。その意味では割安なのかな? 酒の弱い私には半升も飲めないでしょう。

2011/12/25

コメント(0)

-

豊盃 light(青森県弘前市・三浦酒造店)

このラベルを見たらボッティチェリの「春(ラ・プリマベーラ)」を思い出しました。こちらは一人だけですけど。が、良く見るとネッシーらしき姿が!!ということで、これはパロディー画?いずれにしても、とてもあの蔵元・三浦兄弟のイメージとは異なるのですが・・・。lightというのはアルコール度のようで、度数は10-11度。純米酒です。「ん」愛好者とは別の女性層を開拓しようとしているのでしょうか。聞けばレモンなどの柑橘系と割って、カクテルにしても美味いらしい。500mlで1000円チョッキリなので買い易い。夏の限定販売なので、市場にはもうないですね。白ワイン感覚でも飲める日本酒ということでしょうか。ナイスチャレンジだと思います。また弘前の蔵に行きたくなりました。

2011/12/24

コメント(0)

-

東魁原酒「八犬伝」(千葉県富津市・小泉酒造)

千葉県で「東魁盛」を醸す蔵ですが、滝沢馬琴の「南総里見八犬伝」に引っ掛けて「東魁原酒八犬伝」を造っています規格は普通酒ですが、加水をしていない原酒。アルコール分は19-20度と、日本酒としてはかなり高めですね。千葉県産米を100%使用。「千葉の主義主張」ならぬ「ちばの酒技酒調」だそうです。原料米は「ふさおとめ」、精米歩合は65%、日本酒度は+1、酸度は1.6、とレギュラー酒としては異例の詳細記述です。度数は高いが、アルコール臭さは無くて、肩肘張らずにグイッと飲める。ときどきこのような酒も気分がリラックスして、何も考えずに飲めるのが嬉しい。

2011/12/23

コメント(0)

-

特醸千代菊・特別本醸造(岐阜県羽島市・千代菊)

長良川と木曽川にはさまれた岐阜の羽島市にある「千代菊」は、元文三年(1738)から酒造りをしている歴史ある蔵です。地図を見ると分かりやすいですが、揖斐川も加わって、この辺りは大きな川が木曽山系、飛騨山系、養老山脈などから集まった水が、ゆっくりと濃尾平野を流れて、伊勢湾に注いでいきます。千代菊の所在Googleマップ肥沃な堆積平野を形成したことが良く理解できます。もちろん氾濫という災害を伴っていたことでしょう。ですから、羽島市の辺りは井戸を掘ると必ず水が湧いてきて、それも深さによって河川水系が違ってくるようです。その中で、千代菊は地下128mから汲み上げる長良川の伏流水を酒造に使っているとのこと。ミネラル等の成分がちょうど良いこととあわせて、長良川は上流にダムが無いのも特徴です。長良川というと「鵜飼い」が有名ですが、私が名古屋にいたころは「中日花火大会」がこの地域では大きな花火大会として夏の風物詩になっていました。河川敷に寝転がりながら、見上げる花火の大きさと、降り注ぐ燃えカスが、臨場感を高めていました。今も行われているのか、あるいは衣替えして違う名称の花火大会になっているのか、確認してません。右上には赤字で「平凡の銘酒」と書かれています。謙虚というか、このクラスの酒ではそうしたことも大事ですね。原料米は特別栽培米の日本晴を使用して、精米歩合65%で醸していますが、吟醸酒を10%ほどブレンドしています。日本酒度は+2、酸度は1.4、アルコール分は15.3度とあります。飲み口の柔らかい優しいお酒です。燗づけも良いかも。

2011/12/22

コメント(0)

-

作 穂乃智(ほのとも)源之酒・純米原酒(三重県鈴鹿市・清水醸造)

「鈴鹿川」をメイン銘柄として地元で愛されてきた清水醸造は、明治2年の創業。「作(ざく)」は平成11年より立ち上げられたラベルですが、流通経路は限定されているのでしょうか?現在進行形で酒を作り上げていくことをイメージした命名のようです。三重県には「而今(じこん)」という銘柄の酒が、仏教の『今の一瞬』という意味あいで奥深いことを表現していますが、三重県ではこうしたネーミングがお好きなのかな。「作」も「而今」同様、関東では人気の酒で、生産量も少ないのでしょうか、しょっちゅうお目にかかることもありません。立ち香はあるのですが、口に含むとそんなに感じない。イヤミが無く、肴の邪魔もしませんし、むしろウマイ。「作」は、純米吟醸の「雅乃智」、吟醸酒の「悦乃智」、純米酒が「穂乃智」と「恵乃智」(この違いが分かりません。原料米の違いだろうか?)、特別本醸造の「和乃智」と、ラインアップは「智」にこだわっています。杜氏の内山智広(うちやま ともひろ)さんに由来しているのだろうか。

2011/12/21

コメント(0)

-

光武・手造り純米酒(佐賀県鹿島市・光武酒造場)

元禄元年創業の蔵ですが、「伝統の中からの革新」がキャッチフレーズです。日本酒のメイン銘柄は「金波」ですが、芋焼酎「魔界」も知られています。その中で「手造り純米酒・光武」は蔵の名を冠しているわけですが、山田錦を原料米にして、「箱麹」で製麹し、「槽しぼり」で搾っています。山田の精米歩合は50%と贅沢な純米酒で、しかも上述のような手造りですが、その割には価格的にリーゾナブルなものとなっています。720mlで1124円。感想としては「試飲会栄え」する酒だと思います。数多い酒の中では目立つタイプで、香味バランスが良く美味しい酒との印象がありました。自宅で新品を開封して飲んだときは、ちょっと香りがキツク、やや料理を選ぶ感じ。「冷でも燗でもうまい酒」というラベルが肩に貼ってありますが、燗するとやはり香りが少々立ちすぎる。少し冷蔵庫に置いて、香りを落ち着かせて飲む方法もありますが、それも待てなかったので、どうにも好みではない生貯蔵酒臭い酒とブレンドして飲んだら、これが最高に美味い酒に変身しました。来客に飲ませたら、「アッ、これ美味い!」と叫んでいましたよ。それでも香りの強弱は、その時の飲み手の体調にもよるもの。この「光武・手造り純米酒」は、造りも米も香りも純米吟醸そのものでしょう。今後マークしたい蔵です。

2011/12/20

コメント(0)

-

大雪渓・蔵出し&蔵酒(くらざけ)(長野県北安曇郡・大雪渓酒造)

北アルプスの麓・信州安曇野にある蔵らしい酒名とラベルです。写っているのは槍ヶ岳でしょうね。手前は涸沢カール?この酒は普通酒ですが、「毎日の食卓で旨いと言われる酒を・・」という蔵の方針から、結構力を入れて造っているらしい。日本酒度は+4.5なので、少し辛めの定番酒。燗でも冷やでもいけそう。こちらは「蔵酒」という契約栽培米の「ひとごこち」を原料に造った酒。アルコール分は19.8%で、日本酒度は+7だから、辛くてパンチのある酒をイメージしたが、結構旨味を感じさせて良さ気な雰囲気。疲れているときは、割り水をして燗付けすれば、食事も美味くなるだろう。

2011/12/19

コメント(0)

-

お福正宗 大吟醸 雫酒 斗瓶囲い(新潟県長岡市・お福酒造)

酒蔵名「お福酒造」は昭和24年から掲げていますので、最近になって受けを狙った命名とは異なります。なお、創業は明治30年。平成16年の中越大地震により、仕込み蔵が損壊を受けて酒造を中断しましたが、仮設蔵を建てて翌年から仕込みを再開、平成19年より本蔵が復旧してます。こうして見ると、日本の酒造も数々の自然災害を乗り越えて永続してきていることを、あらためて認識させられます。そういえば、先月NHKで岩手・陸前高田の「酔仙」復活のドキュメンタリーをやっていましたね。「雪っこ」という180mlの缶のにごり酒を、一ノ関市の空いていた蔵(調べてみたら岩手銘醸の千厩支店。岩手誉&玉の春の蔵。)を借りて造る話しでした。この「雪っこ」は毎年10月1日に発売していたが、今年は借りた蔵なので、温度調節設備が無く、苦労しながらなんとか10月17日に出荷して、陸前高田の市民が喜んで飲むというストーリーです。そりゃあ、8月の終わりから9月にかけて仕込むのですから、普通はやらないと言うか大変なのですが、酔仙酒造は冷房施設を持っていたようなので、寒造りだけではなかったのですね。それにしても、市場ではライバルである岩手銘醸の寛容な支援に感心しました。話しがだいぶ新潟から岩手に移ってしまいましたが、お福正宗に戻します。この酒は国際酒類コンクールの利き酒会で頂戴しました。お福正宗のファンになりました。とても品の良い、上質な大吟醸酒です。鼻にも、舌にも、口中にもまったく刺激は無い。つまりイヤミが無い。次回は純米酒を飲んでみたいと思います。

2011/12/18

コメント(0)

-

十九・SRS(長野市信州新町・尾澤酒造場)

日本酒造りで一人前にになるまでには、まだまだ二歩も三歩も手前なので、「十九」(二十歳の手前)と命名したという謙虚な尾澤酒造場。でも創業は江戸文政年間(1820年頃)というから、立派な歴史ある蔵です。一方、SRSは Special Regular Sake の略だというから面白い蔵元さんだ。地元契約栽培米美山錦を100%使用しているからスペシャルな普通酒なのか。シンプルな漢数字とアルファベットが混じった、ちょっとお洒落なラベル。石高は60石で全国最少規模の酒蔵だという。酒造従事者は蔵元さんを入れて3名。小タンクでモロミ日数も平均35日と聞けば、それだけでも旨そうな酒が出来そうですが、そこは謙虚な蔵元さん、「小規模手造りだからというだけで旨い酒が出来るとは思いませんが、小規模手造りでも、食中酒としての旨さに繋がる手造りができるかを常に考え、その方法があればどんどん取り入れております。米を手洗・浸漬し、麹やもろみと朝から夜中まで繰り返した対話が米の旨さを引き出していると信じております。」との言葉。ウマイと思ったから、この酒のレポートをするのですが、こりゃあますます「十九」のファンになってしまいそう!

2011/12/17

コメント(0)

-

山間(やんま)純米・中取り無濾過(新潟県上越市・新潟第一酒造)

飲みに行ったお店に「山間」が置いてあったらだいたい注文してしまいます。そのくらい飲み応えのある旨味と香りの良さ。人気酒のようですが、「酔香」さんではだいたい置いてあるような。このバックに並べられた菰樽(こもだる)で、「酔香」さんとわかってしまいますね。「究極の味わいの具現化をめざし、亀口から直接採取した酒にだけ、山間と冠している」と、醸造責任者であり代表取締役の武田さんが書かれています。それではなぜ「新潟第一酒造」という焼酎メーカーのような社名なのでしょう?実は、中小企業近代化促進法の新潟県第一号として、4つの蔵が合併した会社なのですね。だから「新潟第一」と。このくだりは、「酔香」のマスターに少し講釈しちゃいました。わたしと同じ酒好きオヤジとのことで、大変親近感が湧きます。

2011/12/16

コメント(0)

-

竹の園・上撰(佐賀県鹿島市・矢野酒造)

鹿島市というと「鹿島アントラーズ」をサッカー好きとしては思い出してしまうが、こちらは佐賀県。佐賀県というと「サガン鳥栖」がJ1に昇格しましたが、鳥栖市は福岡県に食い込んだような場所にあるので、正直なところ何県なのかよくわからなかった。「サガン鳥栖」が佐賀(サガ)県に引っ掛けているという想像力がもう少し行き届けばすぐに分かったのでしょう。いずれにしても昇格おめでとうございます。スタジアムがサッカー専用で、しかも駅のすぐそばなので楽しみにしています。いつも満員にしましょう。さて、鹿島市は佐賀市よりもさらに西に行った、有明海のほとり。矢野酒造の創業は1796年というから200年以上の歴史を持つ蔵です。そこのレギュラー酒。うっかりすると「升(ます)」とも読めそう。酒らしくて、それはそれでいい。隣りの「たつみの蔵」では季節の日本酒を自由に試飲できるうえ、定期的にミニコンサートや絵画、陶芸、写真展なども行われているとのこと。また奈良漬なども評判がいいらしい。蔵や離れは登録有形文化財の指定を受けているようで、まさに鹿島市民の誇りであり、地域に根ざした酒蔵であることが良くわかりました。酒もホッとひと息入れて飲める落ち着いた優しい地酒でした。

2011/12/15

コメント(0)

-

黒松翁(くろまつおきな)純米大吟醸・花酵母仕込み(三重県伊賀市・森本仙右衛門商店)

古風な酒名と、これまた時代を感じさせる蔵名。「森本仙右衛門」は代々襲名されている蔵元のお名前ですが、もともとは江戸末期も近江商人をされていた方。今の三重県の津市、当時の藤堂藩に移ってきて酒造をはじめたようです。「黒松翁」の『翁』は謡曲の題目の1つと。『翁』は五穀豊穣、天下泰平、万民幸福、を祈り願い、神様に奉納する演目だとのこと。というようなことが、同社のHPにたくさん書かれています。そんな古風な蔵が花酵母で仕込んだ大吟醸。雄山錦を50%まで精米、なでしこ酵母と鈴鹿山系の伏流水でゆっくりと醸しました。日本酒度は+5、酸度は1.55、アミノ酸度は1.15、アルコール度は16.5度という出来上がりです。予想通り爽やかな香りですが、そんなに嫌らしくない。丸味のあるソフトな純米大吟醸でした。

2011/12/14

コメント(0)

-

角右衛門・特別純米・亀の尾仕込み(秋田県湯沢市・ナショナル物産 秋田木村酒造工場)

「ナショナル物産」というと、パナソニックの関連かなと思ってしまいますが、まったくの別会社。東北新社(港区本社)という創業者が秋田出身の映像制作・配給会社の系列会社。東北新社は「宇宙戦艦ヤマト」の版権を持っているとのこと。もともとは木村酒造が酒造りを秋田湯沢で今から400年近く前にはじめ、その蔵元が1960年代に東京の麻布に、別会社を作ってナショナル麻布スーパーを開店しました。今から40年前の麻布ですから、凄い先見性があると思います。輸入食材がそろえてあり、外国人客が多いらしい。その後紆余曲折があり、東北新社の傘下入り。木村酒造もナショナル物産と統合してグループ入りしたという経緯です。ナショナル物産という社名は、ワインの輸入業者か何かという響きがあって、日本酒蔵としてはちょっとツライものがあるような感じです。でも酒はウマイ。この蔵のメイン銘柄は「福小町」ですが、今回は「角右衛門」。「角右衛門」は木村家の3代目で、酒造りに生涯すべての情熱を傾けた人です。その3代目が亡くなって280年経った今、少量生産の純米酒系の酒として「角右衛門」を発売したとあります。原料米は全量「亀の尾」、これを60%まで精米、秋田酵母No12を使用して、日本酒度+2.0、酸度1.6、アミノ酸度1.2、アルコール度16.5度に仕上がっています。飲んだ印象はとても優しく、香りも穏やかな飲みやすい特別純米酒。美味さと旨さが半々という感じ。わたし的にはこのホッとする酒を大いに気に入りましたが、私が持ち込んだこの酒を隣りで飲んだ女子は、「ちょっと角(カド)があるような気がする」という正反対のことを言っていました。銘柄の「角」右衛門のせい? それとも亀の尾のせい?

2011/12/13

コメント(0)

-

夜明け前・大吟醸&純米吟醸ひやおろし(長野県辰野町・小野酒造店)

「夜明け前」という酒を最初に飲んだのは、五反田の某鳥料理屋さん。以前に、旗の台の「鳥樹」で修業していたと言えば、知る人は知っている。ときどきTVのグルメコーナーに出ていて賑わっていますが、ここの店主は私の推察するところ、女性客もしくは女性同伴客には優しい。男同士のリーマン客には冷たい、と思う。そう、私は男二人で行ったのでした。メニューでの日本酒の銘柄が少なくて、しかもありきたりだったので他にないか聞いたら、出てきたのが「夜明け前」の本醸造だったことを記憶しています。そして偉そうに「おっ、ウマイじゃん!」とか言ったような。 今回は、小野酒造の小野部長さんと知り合いの人の紹介で行った試飲会で。この日はモテモテの小野さん、ご満悦!お酒はしっかり大吟醸。この「夜明け前」は、香りが華やかですよね。女性なんか、コロッといくタイプ。試飲会(有料)で飲みっぱなしでも悪いので、後日新橋の日本酒バーでキチンと「夜明け前」を注文。こちらは純米吟醸のひやおろし。お酒に詳しい人なら酵母を当てるのでしょうが、この「夜明け前」の香りはどれも共通していて、蔵のアイデンティティを感じます。わたしの人生は、いつになったら「夜明け」が来るのでしょうか・・・。

2011/12/12

コメント(0)

-

福祝(ふくいわい)・特別純米原酒無濾過生詰(千葉県君津市・藤平酒造)

藤平(とうへい)酒造の歴史は古く、創業は1716年だからもうすぐ300年。千葉県の久留里地域は江戸時代から酒造の盛んな所だったらしい。それは「久留里の名水」と呼ばれる水が湧き出ていただから。「上総掘り」という井戸を掘る技術をご存知でしょうか。風車のような大きな木組みと、長い竹のバネを利用しながら、人力で時間をかけて、何百メートルも地下に掘り進んでいくのです。究極の地球に優しい、エコな我が国の歴史ある土木技術。発展途上国からも注目されているらしい。人手と時間さえあれば、井戸が掘れるのだから。もちろん技術は教えないと出来ませんが。そんな土地の「福祝」は地元に愛されてきたお酒。次世代を担う蔵元の3人兄弟が、役割分担しながら力を合わせて造る酒。全量山田錦なんですね。これを55%精米だから、純米吟醸と言ってもいいですよ。日本酒度+2、酸度1.5が示すとおり、イヤラシイ個性とは無縁のお酒。アルコール度は原酒だから17-18度と高めですが、それを感じさせません。3人兄弟に「いよっ、ニッポンイチ!」と声を掛けたくなる。

2011/12/11

コメント(0)

-

伝心・純米原酒生詰め・秋(福井県勝山市・一本義久保本店)

秋はもう終わっていますが、遅まきながら「伝心」のひやおろし。新宿のディープな「思い出横丁」の一角のお店で持ち寄り飲み会。裏ラベルを写したものの、ピンボケで何も読めない。だいたい桃色地(紅葉色地?)だから、なおさら見にくい。「伝心」のイメージは、キリッとした凛々しい酒。ちょっとアルコールっぽかったりすることもあるのですが、これは純米酒でそれもなし。それでもやっぱり鋭く感じるのは、辛口だからかな?

2011/12/10

コメント(0)

-

千両男山・奇跡の酒「復活」特別純米酒(岩手県宮古市・菱屋酒造店)

津波で大きな損壊を受けた宮古市の菱屋酒造店。6月下旬の時点ではこのような状況でした。1階部分が津波により、ぶち抜かれています。宮古湾がこの裏手300mくらいにあります。観光地として有名な「浄土ヶ浜」は、山の反対側、直線距離で1km強でしょうか。酒蔵の象徴である杉玉が痛々しい。菱屋酒造店の脇はこのような感じ。かろうじて躯体が残ったのは、鉄筋の建物だけということでしょうか。その菱屋酒造店が、作業場を再建してこの12月6日から仕込みを開始しました!毎日新聞「東日本大震災:震災乗り越え、新酒仕込み--宮古の老舗・菱屋酒造店」さて、20基あった仕込みタンクの多くは津波で流され、中には北海道の釧路まで流れ着いたものまであったようですが、そうした状況下、「奇跡的に生き残った」のが今回の酒。そう、千両男山、復活の狼煙を上げる意地の酒!2ヶ月ほど前に、錦糸町の「蔵」でいただいたのですが、この酒を見つけたときは思わず「おおっ!」と歓声をあげてしまった。姿勢を正して、少しずつ味わいを噛みしめながらグラスに注がれた一杯を飲みました。感動が胸にこみ上げてきて、思わず目頭が熱くなりました。壊滅的な被害を受けた蔵が、日本酒の伝統と文化を守り、そしてなによりも飲む人々への笑顔を届けたくて、再び立ち上がりました。杜氏は青森の「田酒」で名を轟かせた、あの辻村勝俊さんです。年明けに出荷される新酒の千両男山を飲みましょう!

2011/12/09

コメント(0)

-

北雪 純米酒 (新潟県佐渡市 北雪酒造)

佐渡島と言えば「北雪」と浮かぶほど、販路を島外に広めた北雪酒造。以前に行った福井市内の地酒居酒屋に「北雪」があったのには驚いた。そのときは普通の本醸造酒で、ほとんど何の記憶もありませんでしたが、今回はウマイと思った。純米酒。佐渡国の国酒であることを強調。蔵名は銘柄と同じ「北雪酒造」。五百万石を麹米55%、掛米65%にそれぞれ精米、日本酒度+5、酸度1.6という仕上がりです。刺身と共に冷やしたものを飲んだが、デリケートな生魚を邪魔しない。もっとしっかりした濃い味の肴だったら、ぬるめに燗しても良いと思いました。

2011/12/08

コメント(0)

-

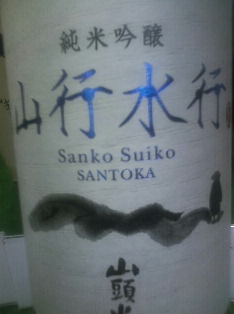

山頭火 山行水行 純米吟醸(山口市・金光酒造)

「山頭火(さんとうか)」というと、ラーメンチェーンを想起しちゃいそうですが、本名・種田正一という戦前の俳人。山頭火はペンネームですが、この人、明治の終わりから大正にかけて、山口県の今の防府市で酒造業を営んでいたのです。結局事業は失敗して(父親の放蕩と自分自身の酒癖の悪さが原因という)、夜逃げ同然に熊本へ行ったとのこと。そして熊本でも酔っ払って市電を止めたりと、大物ぶりというか、泥酔ぶりをいかんなく発揮していたようです。なんだか愛すべき人のような気もしますが、我が事として戒めましょう。「山行水行(さんこうすいこう)」は、山頭火が刊行した句集のタイトルです。山口県産酒米の「西都の雫」を55%まで精米しています。日本酒度は+2、酸度は1.5 とオーソドックスな仕上がり。お酒が主張しすぎない穏やかな純米吟醸酒で、飲んでいるとお腹が空いてくるような気がします。肴を呼ぶ酒ということでしょうか。けっこうなことです。

2011/12/07

コメント(0)

-

長珍・特別純米酒(愛知県津島市・長珍酒造)

長珍(ちょうちん)とは変わった酒の名前だな、と当初思いましたが、なかなか奥の深い酒ですね。このお酒は押上「酔香」のご主人がお好きなようで、だいたい置いてある。愛知県は津島の酒。この蔵のことは良く知らないのですが、裏ラベルの口上を読めば、酒に対する思いの強さが伝わってきます。精米歩合60%の米で、長期低温発酵させ、さらに熟成させた酒とのこと。日本酒度は+3、酸度は1.6、ということです。目立つことを嫌う、落ち着いたお酒。どのような料理でも邪魔しない、控えめな、かつしっかりとした酒好きの飲むお酒ではないでしょうか。

2011/12/06

コメント(0)

-

富久長・純米大吟醸・八反草40無濾過(広島県東広島市・今田酒造本店)

広島「八反錦」等八反系酒米のルーツである「八反草」。その八反草にこだわりを持ち、唯一使用する蔵の今田酒造本店。吸水しにくい硬いお米は、逆に高精米に強く、雑味も出にくいといいます。その八反草の純米大吟醸。蔵元の今田さんらしい優しい表情のラベリング。麹米は扱いやすい山田錦を使っていますが、掛米は八反草でそれぞれ40%の精米歩合。八反草使用割合は80%です。10度前後に冷やして飲むことを勧めていますね。すごくキレの良い酒ですね。だけどもなんとなくほのぼのとした瀬戸内気候の穏やかさもある。素敵なお酒です。最後に蔵元の今田さんと福島「自然郷」大木さんのツーショットを。肖像権もあるので小さくします。東京の「SCORPIONE STAZIONE」で行われた11PM会でのひとコマでした。せっかくだから大木代吉本店さんの「卵酒」もアップしちゃいますね。チャレンジフルな面白い、美味しいお酒でしたよ。

2011/12/05

コメント(0)

-

醸し人九平次 純米吟醸 Pont neuf (名古屋市緑区・萬乗醸造)

いまや名古屋の酒で一番人気があるのではないでしょうか、萬乗醸造の「醸し人九平次」。その蔵の酒の某酒販店向けのPB商品と言われる「Pont neuf(ポンヌフ)」。このラベルを見たら、千葉県の稲花酒造「1787(いなはな)」を思い出してしまいました。1787~息吹~厳選揚場汲み 純米無濾過生原酒(千葉県一宮町・稲花酒造)並べて見るとちょっと違うかな。ポンヌフのほうは、薔薇を描いているのだろうか?Pont neuf とは、1607年にセーヌ川に架けられた「新しい橋」です。そして今や最古の現存する橋とのこと。「セーヌ川の右岸と左岸の人たちを結びつけてきたように、この品が人と人をつなぐ架け橋になることを願ってやみません。」とは、さすが九平冶(蔵元のお名前)さん、決めますね!この蔵の酒は本当に美味いし、旨いし、飽きないし、流石です。

2011/12/04

コメント(0)

-

北海道・大沼ビール(北海道七飯町大沼町・ブロイハウス大沼)

生酵母入り非熱処理の地ビールです。9月に大沼に泊まったときに宿で飲みました。地ビールの中にはなかなか口に合わないものもありますが、この大沼ビールは美味いです。普段は地元の日本酒を飲むのですが、道南のこの辺りには酒蔵はないと思っていたところ、地ビールがありました。爽快感、キレの良さ、ホップの旨さのバランスが良いと思います。大沼公園は風光明媚な観光地ですが、最近今ひとつパッとしない(失礼!)のも事実。そこで大沼ビールと大沼国定公園にエールをお送りします。大沼湖畔の朝の散歩は気持ちいいですよ!(今頃はもう寒くてダメでしょうか。)

2011/12/03

コメント(0)

-

鄙願(ひがん)大吟醸(新潟県村上市・大洋酒造)

「鄙願」という珍しい銘柄の酒を出すと、どこで飲んだのかバレテしまいそうですね。四谷から武蔵小山に移った「来会楽(コアラ)」です。造っているのは新潟・村上の「大洋酒造」だったのですね。このブログでも今年の1月に「越後流・大吟醸」取り上げています。越後流 大吟醸(新潟県村上市・大洋酒造)ママさんが好みの酒のようですが、同じ大吟醸でも「越後流」より旨味の載り方がたっぷりのような印象を受けました。単独で飲んで美味い酒です。

2011/12/02

コメント(0)

-

酔翁(すいおう)長期熟成古酒(岐阜県高山市・平田酒造場)

飛騨高山で「飛騨の華」を造る平田酒造場。その蔵の10年古酒です。岐阜県の古酒と言えば、「達磨正宗」を醸す白木恒助商店が有名ですが、当ブログで先般紹介した飛騨の渡辺酒造店が造る「蓬莱」シェリー樽熟成大古酒など、古酒造りが盛んなのでしょうか。日本酒度は-2、酸度は1.9という古酒らしいやや甘酸っぱさよりも、アルコール度18.5%の強さが、琥珀色の濃さと相まってインパクトを与えてくれます。肉料理とか中華料理とか味付けの強い料理以外の食事と飲むときは、氷を入れてロックにしたり、少し薄めにして飲んでいます。10年の年月が醸す味わいはやはり何とも言えない、古酒らしい古酒でした。

2011/12/01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- カフェ話。

- 福島県立美術館内Curry and Spice di…

- (2025-11-14 12:48:12)

-

-

-

- 今日のワイン

- 【wine】アルザスシリーズもだいぶ消…

- (2025-11-14 12:08:47)

-

-

-

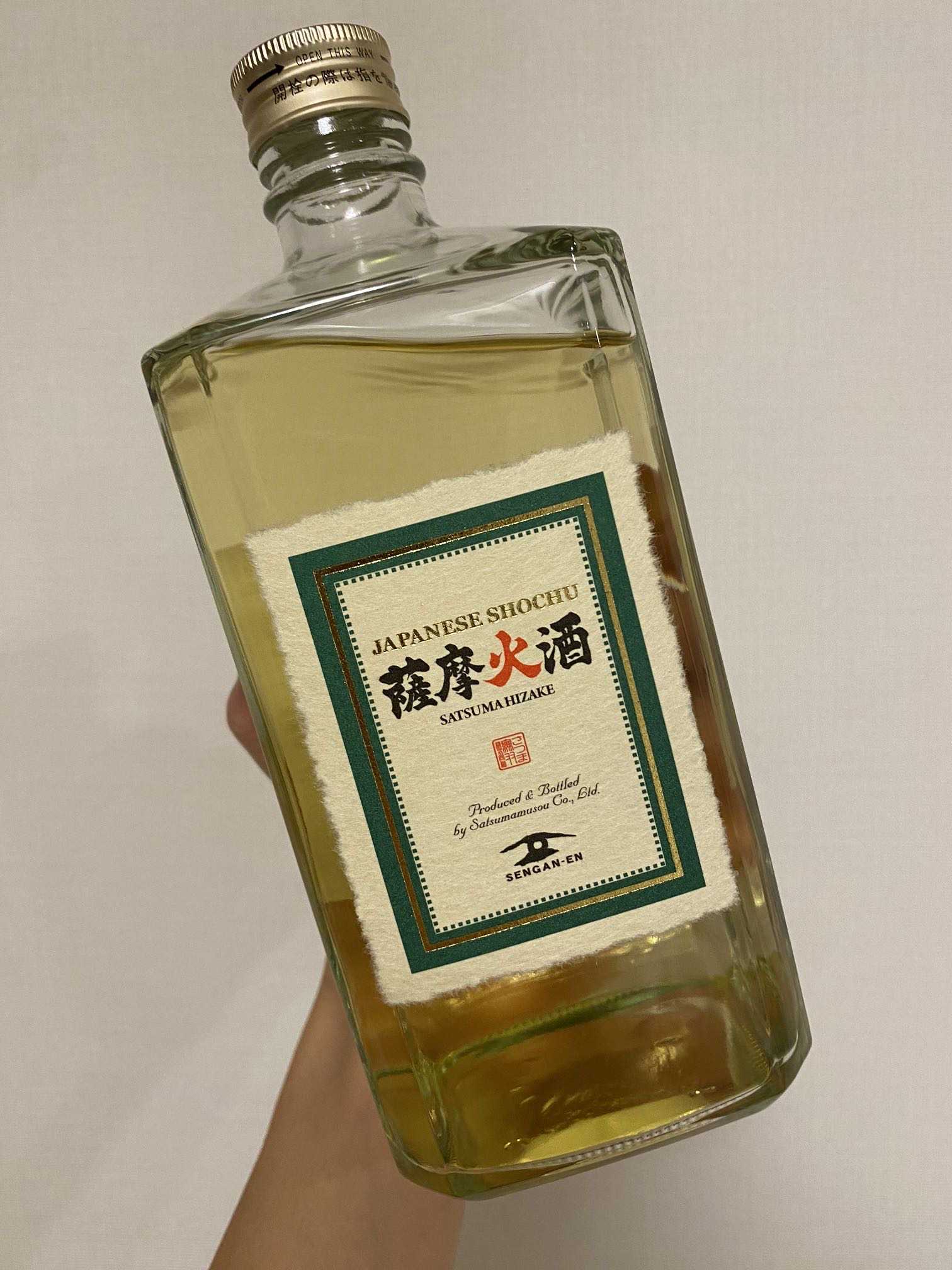

- ★★芋焼酎大好き!★★

- ママの寝酒🍶芋焼酎「薩摩火酒」これ…

- (2025-10-04 22:45:38)

-