2024年03月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

カウンセラーとして働くとは

こんにちは、妻です。妻は精神科の病院でカウンセラーの経験があります。学生の時にカウンセリングの姿勢について学んだことは、主にカール・ロジャーズのクライエント中心療法です。特に、カウンセラーに必要な態度として、・共感的理解・無条件の肯定的関心・自己一致これらの3条件を、これでもかというくらい学びました。また、カウンセリングには枠が大事であるとか、いろんな基本的なことを学びました。でも、それらを実践することが、いかに難しいか痛感しました。特に、共感的理解とか、自己一致とかです。自分の特徴として、・共感性が強い・感受性が強いということがあげられます。なんとなく良いイメージかもしれないし、実際、困っている人や辛い思いの人に共感できることは、カウンセラーとして長所だと思っています。半分は。しかし、自分はこの特徴がとにかく強いです。つまり、共感しすぎる、自分と他人との線引きができない、まるで一心同体?、といった感じです。カウンセリングをカウンセリングとして成り立たせるために、客観的・俯瞰的にみるために、記録したり、アセスメントしたり、ケースカンファレンスしたり、、、そういうことはする訳ですが、、、。それにしても共感する体験がしんどすぎです。ポジティブな気持ちも一緒に感じるけれど、だいたいはネガティブなことが多いので(カウンセリングするくらいなので)、絶望感や無力感なども一緒に感じます。本当に絶望するんです。人生が終わったと思うくらいに。他人のことなのに。こんな体験をしていたら、自分がもつわけがありません。「もう無理だ」「やりたくない」と思うほどでした。もちろん、カウンセリングがしんどい理由は他にもいろいろあるでしょうが。自分、初学者ですし。長所だと思う共感性や感受性の強さは、半分は間違いなく短所でした。ものごとには必ず、良い面と悪い面の両価性があるというということは、当たり前なのですが、、、。だんだんと、もはや短所としか思えないようになりました。ちなみにこういった、共感性や感受性が強いという特徴は、最近よく聞く、HSP:Highly Sensitive Person(とても繊細な人)ということなのだと思います。これは別に病名でもないので、だから何だって感じなのですが。他人が注意れていたり、怒られていたり、いじめられていたり、そういう場面をみると、自分も怖いし恥ずかしいし、耐えられないです。だから、ドラマなどは滅多に見ません。あと、むちゃくちゃ空気を察知します。読めます。読みます。過剰適応してしまいます(それはまた別の問題か)。こんな自分には今のところ、カウンセラーをするには、責任が重すぎるし自分自身を守れないので、すっかり自信をなくしてしまいました。人を支えられるカウンセラーに憧れて心理士になったけど。

2024.03.31

コメント(0)

-

心理士って、なんだろう

こんにちは。夫です。 最近は、妻が疲れているなあ、たいへんそうだなあ、と感じながらも、基本的には無力な自分に改めて気づかされています。 苦しいのは妻。しんどいのも妻。それをすべて理解することもできません。そしてもちろん、その苦しさやしんどさを肩代わりしてあげることもできません。 できることは、ただただ、いつもと変わらずに、そばにいつづけること。そうすると、妻がいろいろな表現で、自分の苦しさやつらさを分かちあってほしい、と働きかけてくれます。 それは、ときに、私に向けられるイライラだったり、攻撃性だったりします。そうなると、当然ですが、私の中にも、イライラする気持ちや妻に反論したい攻撃的な気持ちがむくむくと湧きあがってきます。 そして、そんなネガティブな気持ちにさせられて、巻き込まれることがつらくて、いやで、できることならば逃げ出したい、と感じます。 ですが、それを「これは、妻が、自分の苦しみやつらさを、少し、私にも分かちあってほしいと投げかけてくれたものなんだなあ」「そもそも、妻の苦しみやつらさはこんなものではないくらいにたいへんなのだろうなあ」「妻はその苦しみやつらさからは逃げ出すことはできないのだよね」と想像し、理解して、じっくりと、そんな、自分のこころの中に湧きあがってくるネガティブな気持ちを味わいます。 そして、一緒にいつづけます。 ただただ、それだけしか、できないのだろうと感じています。 心理士って、ほんとうに無力だなあと、あらためて実感しています。よく言われる「寄り添うこと」って、こういうことなんだろうと感じています。 私自身は、何とかしてあげたいと思っても、何もできません。 でも、それでも、何もできないつらい気持ちをしっかりと抱えて、じっくりと、変わらずに、そばに居続けます。 いろんな、相手の気持ちの表現を敏感に感じ取り続け、それを味わい続けます。 それが、心理士の基本である「相手の中にある、自分自身で何とかやっていくことができる力をひたすら信じ続ける」ということなのだろうと感じています。いわゆる、クライエント中心主義ってやつですね。 妻にしてもそうですが、苦しさやつらさには、その人なりの歴史があります。 苦しんで苦しんで、何年も何十年も、それをなんとかしようともがき続けてきた、試行錯誤と苦闘の歴史があります。 自分のことを一番よく知っているのは、他でもない自分自身。一番の自分自身の専門家なので、まずはそれを尊重することから。 心理士としては、その試行錯誤と苦闘の歴史をしっかりと聴かせてもらいながら、心理の専門家として「こんなふうにとらえてもいいかもしれないですね」「それってどういうことか、もっと詳しく教えてほしいです」などと働きかけ、気持ちや考えの整理のお手伝いをできればうれしいなと感じています。 あくまで、参考意見です。従えとかそういう気持ちはまったくありません。 役に立たないなとか、あわないなと感じたら、違う人に支援を求めていただくこともたいせつです。 その人の人生は、その人のものです。うまくいくようになったなあ、と感じることができるようになったら、ほかならぬその人が、自分の人生って自分のものだ!と感じて、主体的に試行錯誤し、悪戦苦闘し、それがうまくいったからです。 そんなときには、そこに心理士が介在したということなんて、忘れ去られていいんじゃないかなと感じています。 黒子に徹しながら、限られた時間、その人の貴重な人生を分かちあわせてもらって、その人が以前よりしあわせを感じてもらえるようになって、それを私にも分かちあわせてもらえたら、それ以上のしあわせはありません。

2024.03.30

コメント(0)

-

心理士。心の病気で休職、復帰、退職。その時の症状について。

臨床心理士・公認心理師 夫婦の、妻の方です。妻は心理職として精神科病院で働いていました。そして、精神科病院で働いているにもかかわらず、別の精神科の病院を受診し、心理士であるにもかかわらず、精神を病んで、休職しました。職場の状況も鑑みて、自分もだいぶ身体が回復したと感じ、復帰しました。身体は回復したと感じていたけれど、仕事のことを考えると緊張するし、気持ち的にはまだ時期尚早だったのかもしれません。復帰にあたり、職場から不当な扱いを受け(もしかしたら違法だったかも)、それでも受け入れて勤務していましたが、数日後にさらに職場環境が変わりました。あまり詳しくは書けませんが、急な異動などです。盲目的にただ与えられた仕事をして、これからも当たり前に続けるつもりでした。だけど、いろいろな症状がではじめました。【頭】・頭の中がネガティブな考えでいっぱいで、止められないし修正もできない・ほとんどの頭の中の考えが自分を否定したり自責することになる・ずっと毎日頭痛はあったけど、ガンガン痛いというよりは、片頭痛、ズーンという感じ【背中】・思いっきり殴られた後に残るズーンとした重痛さ【全身】・おそらく筋肉が緊張して身体はかたく、肩こりなどの痛みや痺れがあり、お風呂に入ったりゆっくりストレッチをしたりしても、解消されない【睡眠】・眠剤を服用していましたが、だんだんと中途覚醒後、再入眠しにくくなる【情緒】・浮き沈みがかなり激しい・感情の変わり方が、だんだんとではなく、かなり急である・あまりの感情の差にとても疲れる【行動】・毎日涙がでる・涙は、ネガティブな考えに対してだけでなく、カフェに行ったら休店していたとか、ゆで卵のカラがきれいにむけないとか、そういうことでも涙がでる・周りの人に迷惑をかけているという自責から、罰として自傷する【呼吸】・呼吸が浅くなり、息苦しく、過呼吸になる・過呼吸にともなって身体は痺れるざっとこんな感じです。ただ、この間復帰前後の2週間ほどです。かなり急性的ですが、毎日苦しさに耐えるにはあまりに時間を長く感じました。そして、復帰してたった1週間ですが、盲目的にただ与えられた仕事をしていた自分が、過呼吸になったとき、初めて「辞めたい」と思いました。その日に退職の意向を伝えました。休職からの復帰、そして退職と、怒涛の日々でした。だけど、やはり1人では「辞めたい」と思わなかっただろうし、「辞める」とは言わなかったと思います。「辞めてもいいよ」と支えてくれた人がいたからこそのことでした。それは家族だったり友達だったり、そしてカウンセラーだったりします。自分も心理士のハシクレであり、カウンセラーのハシクレですが、自分と他人は違うし、自分にもカウンセラーが必要でした。そんな誰かを支えられるカウンセラーになりたいと思って、心理士になって、精神科病院に勤めていたんですけどね。残念としか言いようがありません。

2024.03.28

コメント(0)

-

指の皮をむくことがやめられません。〜なぜ指の皮をむくのかを考える〜

【前々回、前回の記事の内容】 妻は30年弱の間、指の皮をむき続けています。やめたくて改善しようといろいろと行動をしていますが、やめられません。 その結果、皮をむいている指は、皮がかたくなり、グーをしても指が曲がりにくくなりました。そして、爪はピンクの部分が減り白い部分が増え、波打ってボコボコです。今回はなぜ指の皮をむくのか考えたいと思います。 まず、とにかく凹凸が気になってしょうがないという感じで、その凹凸を無くそうと皮をむきます。しかしなめらかにはならず、永遠に続きます。 次に、どんな時にむいているか考えてみると、緊張しているとき、イライラしているときなど、精神的にストレスがかかったときが多いです。 基本的に指の皮をむく行為は良い事ではありませんが、精神的ストレスがかかった時に、自分を落ち着かせる行為であるともいえます。アメリカ精神医学会の、精神疾患の分類と診断マニュアルである、DSM-5-TRでは「強迫症及び関連症群」のところに「皮膚むしり症」の記載があります。それによると、診断基準は以下の全てを満たす必要があります。A.皮膚の損傷を引き起こす繰り返される皮膚むしり行為B.皮膚むしり行為を減らす、またはやめようと繰り返し試みているC.皮膚むしり行為によって、苦痛、または社会的・職業的・その他に影響があるD.物質作用(コカインなど)、他の医学的状態(疥癬など)ではないE.他の精神疾患の症状によってはうまく説明できない参考までに書いてみましたが、別にこれらに当てはまっていたとしても、強迫症だと言いたいわけではありません。診断や症状は、その人のことを理解することには役立ちますが、それでラベリングするものではありません。そしてどんな症状も、ある・ないと二極化できるものではなく、コップにどれだけその症状がたまっているかといったイメージ(スペクトラム)で考えた方がよいと思います。 ということで、私は自分自身のことを考えるために、指の皮をむく行為から何が考えられるかなと思って、皮膚むしり症について書いてみました。私は自分では上記のABCDには当てはまっているとは思いますが、Eは分かりません。もっといろいろな情報も合わせて考えていく必要があるとは思います。あー、痛いなあ。醜いし。本当にやめたい。いつかやめられる時がくるのだろうか。今のところ、絶望的ですね。【参考文献】DSM-5-TR 精神疾患の分類と診断の手引,医学書院

2024.03.26

コメント(0)

-

指の皮をむくことがやめられません。〜その結果、爪は醜く変化した〜

前回の記事では、妻が長年手の指の皮をむき続けていて、やめたいと思っていろいろ行動もしてみたけど、やめられないということを書きました。今回は、その影響を受けて、爪の状態も変化しているのですが、その事を詳しく書きたいと思います。私は爪の甘皮も気になります。中学生の時などは、よくシャーペンの先でガリガリ削っていました。そのうち、いつからか甘皮はなくなりました。 そして今も、爪のキワに皮が再生してきたら気になって、すぐ取ってしまいます。きれいに取れないと毛抜きを使ってでも取っています。このように、爪のキワに圧力をかけるのでその部分は凹んでしまい、そして爪が伸びて、、、を繰り返すので、爪を横から見ると波打ってボッコボコです。特に両親指の爪はとても醜いです。 また、そんなことを長年繰り返しているため、爪の白い部分(爪半月:そうはんげつ)はかなり広がっています。右手中指・人差し指は、左手より2倍ほど広がっています(面積ではなくて長さ)。親指は両手とも広がっていますが、左手親指はおそらく元より2倍ほど、右手親指は元より3倍ほども広がっています(こちらも面積ではなく長さ)。*皮をむいているのは主に、右手の親指・人差し指・中指、左手の親指・人差し指、の5本です。だだ、爪の白い部分(爪の根元側)だけが広がっているわけではありません。指先側の爪のキワも同じく気になるんですね。つまり、気になると毛抜きを使ってでも皮をとるんですね。ということは、こちらは、爪がだんだんと指からはがれてピンクの部分が減っていきます。こちらも、特に両親指が酷いですね。 【まとめ】・爪の指先側⋯指から爪がはがれてピンクの部分が減っている・爪の根元側⋯白い部分(爪半月:そうはんげつ)はだいたい2倍以上は広がっている ・右手親指に限って言うと、ピンクと白がだいたい半分半分くらいの長さ!!!もしかしたら、何年も皮をむかずに過ごしていると、また指と爪がくっついてピンクの部分が増えたり、甘皮が再生して白い部分がもとの大きさに減っていったりするのかもしれません。ですが、私は30年弱指の皮をむき続けているので、治ることはありません。本当に醜いです。しかし、なぜむくのでしょうか。そのあたりは、今回も長くなってしまったので別の記事で。

2024.03.24

コメント(0)

-

指の皮をむくことがやめられません。〜治そうと行動したこととその効果〜

妻は手の指の皮をむく癖があります。いつからかと言うと、小学校2年生の時だと記憶しております。ある日手の指のサカムケを引っ張ったら無くなることに気づいて、「引っ張ったらきれいになる」と、大発見して、それからは「良い事」だと思ってむき始めました。他の同級生にも教えてあげるくらいに。さて、今は30代まんなかの妻。指の皮をむき始めて30年弱ほどになったでしょうか。だいたいは毎日むいています。むかない時は、手の指に意識が全く向かない時です。例えば、高熱が出たり、つわりの時だったり、身体がむちゃくちゃしんどい時。もしくは心身ともに元気な時、ですかね。後者は、、、昔はたまーーーに「そういやこの1週間むいてないな」とかあったかもしれませんが、ほとんどなかったと思います。さきほど、手の指に意識が向く時にむくと書きましたが、意識が向いていなくても、ノールックでも、ごく自然に手の指の皮をむいています。部位は、左手親指・人差し指、右手親指・人差し指・中指、です。特に両親指はむきやすいのでよくむいています。親指だと、人差し指で親指の皮をむけるので、片手でむけてしまうのです。これらの指は皮がかたくなり、グーをしても指がコの字になりにくくなりました。特に両親指はくの字までも曲がりません。むき方ですが、最初は薄い皮を引っ張ってむくけれど、だんだんと皮がひっついて分厚くなっていって、深くなります。これ以上は痛すぎて引っ張れないというところでようやく止まります。その時はだいたい出血しています。そしてまた、別の部位をむきます。時には痛すぎて、ペットボトルのフタや、お菓子の袋などが開けられなかったり、指が痛くて夜目が覚めたりします。ずーーーっと治したいと思っています。【今までに治そうと行動したこと】①絆創膏を貼る(むけそうなところを全て隠すように貼る)②綿手袋をする③皮膚科受診④ハンドクリームを塗る⑤ハンドスピナーを持っておく【各々の効果】①むけないので、むかなくなり、皮膚も再生してくる。そして、むくことを忘れていく。しかし、絆創膏をはがしたあと、とてもむきやすくなっているため、むちゃくちゃむいてしまう。②むけないので、むかない。しかし、手を洗う時など、手袋を外す時が多い。また、衛生面が気になって、ずっとは同じ手袋を付けていられない。③手厚く皮膚科的処置をしてくれ、薬もくれるので、皮膚再生が促される。また、自分の手の指の状態を「治そう」としてくれるため、自分を大事にしてくれたと感じる。④手のガサガサ・凹凸がクリームによってなめらかになり、むきにくくなる。しかし、時間が経つとクリームの保護効果がうすれ、またむきやすい状態になる。⑤持っている間はむけない。意識がハンドスピナーにいき、持っていない手もむかない。しかし、持とうと自分の意思が強くないと持たない。そして、四六時中持っとくわけにはいかない。どれが特に良かったということは言えません。どれにもメリット・デメリットがあるので、いろんなことをできることは全てして、改善していけたら良いのだと思います。さて、DSM-5-TRでは「強迫症及び関連症群」のところに「皮膚むしり症」の記載があります。今回は長くなったので、続きは分けて書きます。

2024.03.16

コメント(0)

-

心理士は感情労働。心の病気で休職しました。

妻は育休から仕事に復帰した後、生活の色々なことを効率化し、仕事に家事に育児に数ヶ月間励んできました。【効率化した家事】・料理を放棄し、夕食はミールキット宅配サービス・掃除はロボット掃除機・洗濯干しも放棄し、乾燥機の積極的使用・食器洗いは、少ないと感じても食洗機使用(食器洗いはもともと好きだからなるべくしたいが、できない)【諦めた夕ご飯】*子にはきちんと与えている・作れない・座って食べられない・子を20時くらいに寝かせたいので、お風呂&寝かしつけをするために、食べる時間がとれないこともある【諦めた朝ごはん】*子にはきちんと与えている・作れない・食べる時間がないので、通勤の運転をしながら食べる・そのため食べられるものが限られる(片手で持って食べられるもののみに) 帰宅後、「これだけ時間があれば家事や育児のこれくらいはできるだろう」と考えていても、実際はかなり気合いを入れなければできませんでした。 つまり、多くの時間が交感神経優位になっていたのだと思われます。 その結果、睡眠がとりにくくなりました。(入眠しにくい、すぐ起きる、中途覚醒の後再入眠しにくい) 家庭では、とてもイライラする事が多くなり、それは制御しにくいものでした。夫や子にも悪影響です。 身体的な不調に関しては、1〜2ヶ月続く風邪・咳・口唇ヘルペス・扁桃腺炎・他症状なしの謎の高熱・月経不順・月経前症候群・・・・など、今まで経験したことのないことが起こるようになりました。特に咳に関しては、してはいけないと思う時ほどでていたように思います。つまり心因性を疑っていました。数ヶ月間、身体化のサインはあったと思います。 自分は感受性が強く、共感性羞恥も感じやすいです。感受性が強いことは心理士としては長所でもあり短所でもあります。(どんなことも両価的ですが) 仕事では、過剰に空気をよみ、察し、気づき、せっせと、そつ無く働いていました。しかし、同僚にも患者にも精神的な線引きが出来ていなかったかもしれません。 疲れはてました。 そして、自分が精神科病院に勤めているにもかかわらず、他の精神科病院へ受診し、投薬・カウンセリング・休職をすることになりました。 “できる”けど、リラックスする時間を意図的にとることが必要でした。特に私たち心理士は感情労働なので、目に見えないケアが自分にも必要でした。 自分は精神科病院に勤める心理士だけれど、数ヶ月間そのことに気づけませんでした。 自分の内面が豊かでないと、心理職はつとまらないのだな、と当たり前のことに気づきました。

2024.03.11

コメント(0)

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

-

- 今日の体重

- 2025/11/19(水)・「0・2減」(#^^…

- (2025-11-19 13:00:00)

-

-

-

- 入浴後の体重

- 2025/06/30(月)・06月「0・7増」…

- (2025-06-30 17:00:00)

-

-

-

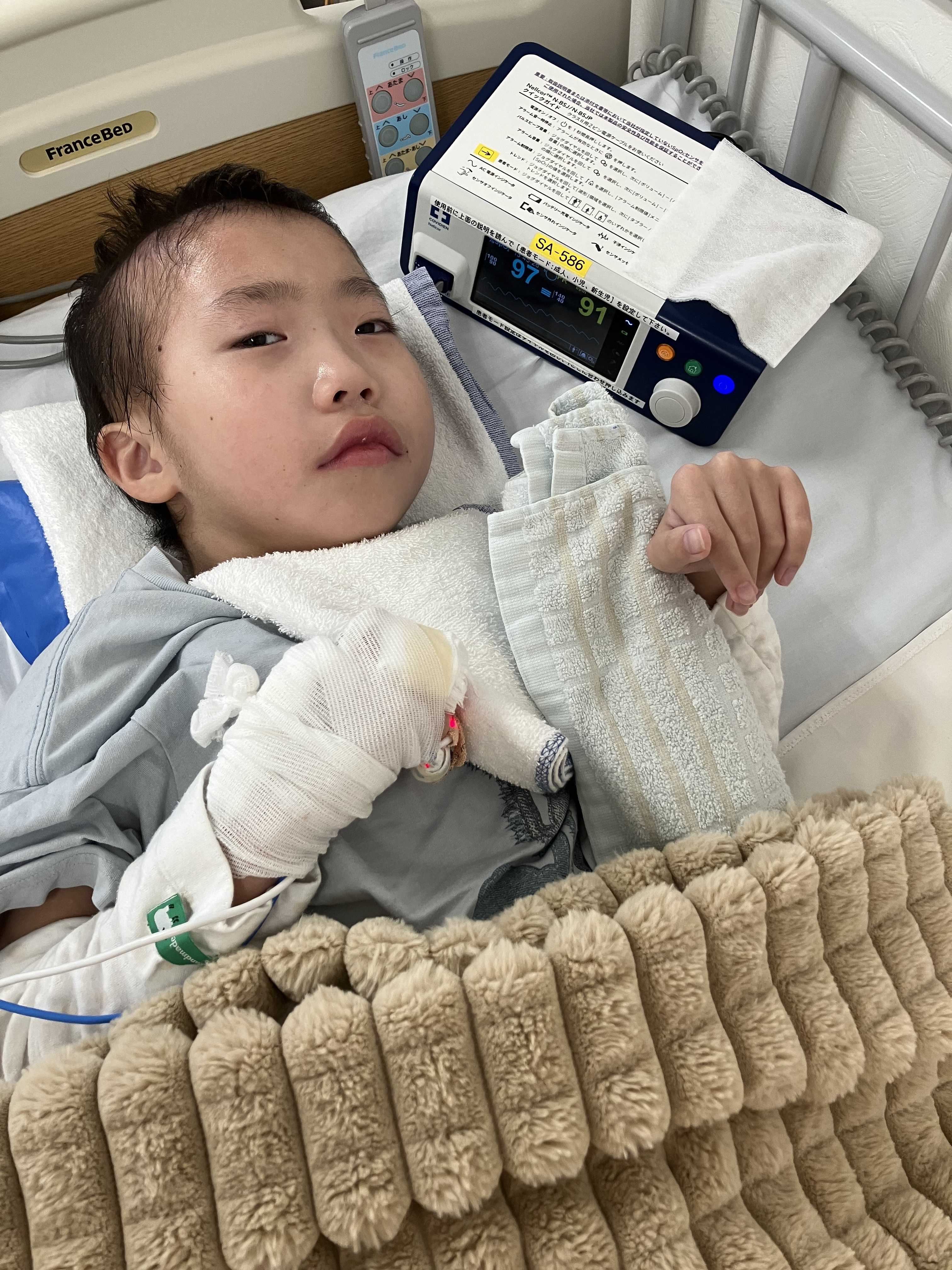

- 闘病記

- 長男🐻解熱👍リハビリ開始🤸(入院2日…

- (2025-11-19 12:00:06)

-