2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2008年08月の記事

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

最近の自動車製造業

先進他社、競合他社の技術動向調査の一環で、日刊工業新聞、日経産業新聞の記事クリップをしている。自動車産業は、あらゆる製造業のベンチマークなので、一次・二次サプライヤーも含め、掲載される記事も幅広い。自動車関係の最近の話題は、やはり原材料高騰とその影響。原油高による減産、生産車種のエコカーシフトは続いているし、材料高による素材変更、使用量削減の話題も相変わらず。インド・タタ自動車の低価格車には、日本の部品が多く使われ、低価格技術にも強みを見せる大手サプライヤーに期待が集まる。欧州では、ガソリンより軽油の方が高い国が増えてきて、ディーゼル王国という雰囲気ではなくなってきているらしい。ディーゼルに頼り、省燃費ガソリン車開発が遅れているブランドは、ひょっとしたら、この先、苦しい展開を強いられるかもしれない。---自動車雑誌と比べると、車の商品性に関わる記事が少なく、製造業としての設計・調達・生産・物流の記事中心の新聞。商品企画・販売のようにユーザーに注目される分野ではないが、継続して読んでみると、なかなか興味深い情報が多い。。。残念ながら、ものづくり面で言うと、日産ルノー連合を除き、フランス車の技術・生産動向は、あまり注目されていない。

Aug 29, 2008

コメント(0)

-

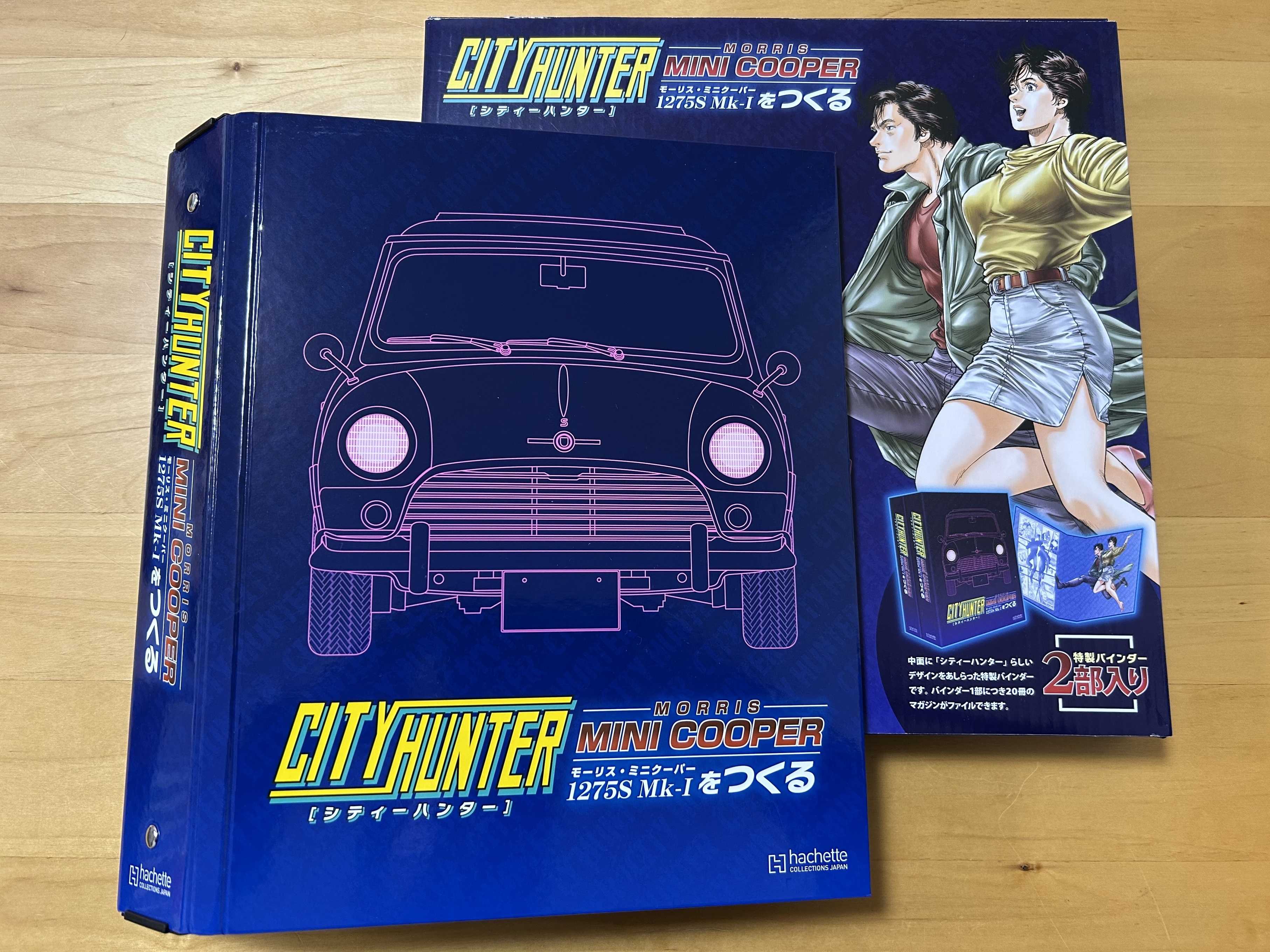

ミニとプジョー

ご近所に、ミニを飼っておられるお宅がある。しかも、現行型のクーパーが色違いで2台...BMW本体が前年同月比16%減という販売状況の中、BMWミニは、この夏、前年同月比1%台という大健闘。同じエンジンを積んでいるプジョー207は、ガソリン高のおり、そこまで健闘できていればいいが...古き良きイギリス車のアイコン性と、ドイツならではの緻密な設計が共存するミニ。BMWエンジンのメカニカルな繊細さを発揮しながら、フランス車らしい感性を併せ持つプジョー207。思ったよりも立派な燃費を記録しているし、十分競合するものだと思うのだが...

Aug 28, 2008

コメント(4)

-

新幹線のキップで遊ぶ

3歳のゆうちゃんに「新幹線に乗る」と言ったら、「どうしたん? おしごと?」と興味津々。行き帰りの乗車券・指定券を見せてあげたら、目を輝かせて、ロールプレイングが始まった。 ゆ「いらしゃいませ~。なんになさいますか?」 私「乗車券を京都から品川まで下さい。」 ゆ「どうぞ~、こちらでございます。」 私「新幹線のキップ、のぞみ4号でお願いします。」 ゆ「あの~、こちらのしゃりょうのほうで、 こんでいませんので、だいじょうぶですよ。」 私「では、そちらでお願いします。」 ゆ「それでは、せんごひゃくえんです。」 私「二千円でお願いします。」 ゆ「はい、それでは、さんぜんえんのおかえしです。」新幹線好きのゆうちゃんなので、本物のキップで遊ぶのは、至高の時間らしい。遊びが終わって、キップを財布にしまっても、しばらくすると「まだ出してくれ」とやってきて、何度も同じ遊びに付き合わされてしまった。。。

Aug 27, 2008

コメント(0)

-

街中で見るプジョー・ルノー

通勤・買い物・お出かけなどで、ほぼ毎日、クルマに乗っている。出先の道路や駐車場では、時々、フランス車に出会う。---最も出会うのは、プジョー206シリーズ。特に、5ドアのハッチバックが多い。多い日で1時間に2台くらい見かけるし、少ない日でも、1日1台くらいは出会う。206のライバルだったルーテシア2については、残念ながら、206比で「1/10」くらいの出現率だ。ワンサイズ大きなCセグメントで言うと、プジョー307シリーズが圧倒的に多い。こちらの出現率も206比で表現してみると、およそ「2/3」と、206に負けないくらいに出会う。307のライバルであるメガーヌ2については、ルーテシア2ほど少なくないが、206比「1/5」くらい。再びBセグメントに戻り、現行モデルに目を移すと、プジョー207の出現率は、ルーテシア2並の 206比「1/10」。さらにそのライバルとなるルーテシア3の場合は、206比で「1/20」くらいになり、月1回見るか見ないかくらい。---さて、ちょっと違う視点でCC/GCの割合はどうだろうか。206シリーズ全体を1として、206CCに対象を絞ると、その出現率は、おおよそ206比で「1/10」くらいという感覚だ。307シリーズ全体を1としたCCの割合は「1/10」(206比「1/15」)。メガーヌ2を1としたらGC率は「1/10」(206比で「1/50」)。207のCC率もかなり低くて「1/10」としたら、206比「1/100」。CC/GCモデルの出現率を母体モデル比で相対的に掛け算したが、だいたい、普段見かける感覚と合っている気がする。ちなみに、シトロエンについては、不思議と頻度にムラがあり、続けて見る日もあれば、1ヶ月まったく見ないこともある。また308シリーズについては、デモカー以外は見たことがない。---実際に販売・登録されている数と、路上で見かける頻度とは、必ずしも一致せず、人気だ・不人気だとは 一概には言えない。でも、そのクルマが活用されている度合いまで含めると、案外、実態と合っているのではないかと思う。

Aug 27, 2008

コメント(10)

-

久しぶりのオープン、ATのECUプログラム、2段キックダウン

2週間ぶりにオープンで走った。ルーフが閉じない不具合は 原因不明のままなので、天気予報を見て、引き返す余裕がある時だけオープン。晴れているのに 朝の気温は22℃と、もはや秋。2週間前の霞んだ空と違い、空が青く 高く見える。---この2週間は、ワゴンばかり乗っていた。お盆休みは、ファミリユースのメガーヌTWに乗っていて、その後は、ディーラーに入庫して代車に乗っていた。久しぶりのCC、ギクシャクしていたATのプログラムは、学習機能が進んできたのか、ちょっとマシになってきた。このATは、巡航速度では 3速よりも4速にいることが多く、心なしか、少し静かでジェントルなクルマになった気がする。普段の私の運転コースは、平均速度も30km/hを超え、4速に入ったままでも、さほど走りにくいことはない。ただし、強く加速したり、登り坂にかかった時には、やっぱりストレスを感じることが多く、良し悪しである。---207CCのAT車のアクセルペダルを踏み込む時に、いったん固くなって、末端まで届いたように感じても、力を入れて踏み込むと、もう一段踏み込める領域がある。207SWでは、アクセルを踏み込むといったんキックダウンし、さらに踏み込んでこの領域に入ると、もう一段キックダウンする。つまり、踏み込み方を強く 徹底的に行うことで、一気に 二段階ギアダウンさせることが可能になる。しかし、うちの207CCでは、一段階目でキックダウンしにくく、固い領域に至って、初めてキックダウンするような挙動を示す。ちょっと急な坂を、それなりのスピードで登ろうとすると、この二段キックダウンまで踏み込んで、やっと満足に加速する。この二段キックダウン、フツーは使わない領域なのだろうが、踏み込んだ時のペタッという重さが、なんだか心地悪い。多分、あまり踏み込んで欲しくない領域なのかもしれない。

Aug 26, 2008

コメント(0)

-

ディーラーのサービス対応の誠実さ

ディーラーのサービス対応は、なかなか難しい。クルマの設計品質や製造品質に関わる不具合は、そもそも、ディーラーの落ち度とは言えない。それなのに、動かないインポーターに成り代わって、ユーザーと直接対面しながら、なんとか妥協点を見出す。サービス部門の役割は、技術的に不具合を直すだけでなく、直接、ユーザーの満足度に関わる最前線なのだと思う。---今週はルーフ関係のサービス対応ほかで、プジョー京都南店に、207CCを入庫させていた。残念ながら、ルーフの不具合は履歴に残っておらず、根本的な原因は、何も分からなかったに等しい。総合的に見ても、解決できたことは多くなかったが、それは止むを得ないことだし、気長に様子を見ようと思う。問題が解決しなくても「止むを得ない」と思えるのは、お店のサービス対応に誠実さがあるからだ。店側のミスを正直に認めたり、できない理由を正しく伝える。そんな基本的な姿勢を持つことは、実は簡単なことではない。今は状況証拠に乏しくとも、再発して状況を保全できたら、その時こそ、効果的に問題解決してくれるとの信頼感がある。反対に、ミスを認めることで 顧客との交渉で不利になったり、安易に問題解決を引き受けてしまうことの 不安感は理解できる。だから、口先だけで「ウチの対応に問題はありません」と、顧客・インポーターに責を逃がそうとする不誠実な例も見てきた。あるいは、何か問題を起こしていても、コチラが問わなければ黙っているという例も見たことがある。残念ながら、そんなお店が 世の中に存在する中、このお店の姿勢は、なかなかのものだと思う。

Aug 24, 2008

コメント(2)

-

207 Style に 乗ってみた

ディーラーにクルマを取りに行ったら、「Styleの試乗車がありますよ」とのこと。早速 店舗の方にお邪魔して、とりあえず、営業のKさんから、パンフレットを見せてもらった。207 Styleは、5速2ペダルのマニュアル車で、クラッチ操作不要のAT車のようなクルマだ。1400CCのエンジンはシトロエンC2と同じらしいが、圧縮比が上げられて、1割ほどパワーアップしている。オートエアコンなど、いくつかの装備が省略されるが、それ以外の部分は、上位モデルと大差のない仕様だ。207SWの運転席に慣れた状態で試乗に臨んだが、Styleに座っても、あまり違和感を感じなかった。残念なのは、ほとんどの安全装備がそのままなのに、どうやら、ESPは省略されてしまっていること。---207StyleはPSA設計のエンジンを搭載しているが、エンジンを始動しても、思ったより静かだった。207シリーズの静粛性は、BMW設計のエンジンよりも、エンジンルームやボディの遮音設計によるのかもしれない。ちょっと丁寧な人のマニュアル操作という雰囲気で、クラッチレスの5RMTは、なかなか巧みに変速していた。AT車に比べ、トルコン的な発進加速は得られないが、逆に、いったん走り出した後は、ダイレクトな加速。昔、トウィンゴのクラッチレスMTに乗ったことがあるが、それと比べると、極めてまともな変速機になっていた。ATのように自動で変速させることもできるし、手元のパドルシフトで、マニュアル操作も可能。マニュアル車のダイレクト感と操作感を味わえるし、同時に、AT車のようなイージーさも兼ね備えている。MT車は楽しいのだが、仕事帰りで疲れている時など、操作が面倒になり、ずっと3速で走っていたこともある。クラッチレスMT車は、操りたい時には操れるし、そうでない時には、イージーに走ることができる。乗ってみて、こういう選択もあるんだな...と感心した。街乗りでの走りは、1600CCと比べて遜色ないもので、アクセルを軽く踏み込むだけで、流れをリードできた。その上で、10・15モードで14.1km/Lというスペックは、ロボタイズドマニュアルトランスミッション(RMT)ならでは。---電動パワステは、207/207Cielo/207SW/207CCと比べ、さらに一段、ブラッシュアップされた感触になっていた。206の油圧パワステを思い出してしまったほど、低速での操舵の効きが、しっかりしていた。乗り心地については、207SWには少し及ばなかったが、それに次ぐくらいに、猫足っぽさが感じられた。車重と足回りのバランスは207SWの方が良さそうだが、15インチという細めのタイヤが、良い影響を与えた印象。ちなみに185/65R15というタイヤは、ミシュランのENERGY。206の14インチまでは、サイズを下げられなかったらしい。ホールドが少なめになったシートも、乗り降りが楽そう。かわいらしくなった顔つきは、気軽な乗り方に似合いそう。206シリーズと比べ、仕上げや機能・サイズもアップしており、210万円という価格設定は、十分リーズナブルだと感じた。

Aug 23, 2008

コメント(4)

-

輸入車ディーラーの三本柱

輸入車ディーラーの収益の基本的な柱は、新車販売、中古車販売、そしてサービスである。最も大きな柱は、おそらく新車販売なので、こちらに、たくさんの人員が割かれていることが多い。中古車販売は、手間の割には利幅が少ないせいか、取り寄せ式よりも、短期即決型の店頭販売が好まれる。メンテナンス・サービスの一つ一つの単価は小さいが、頻度や台数が集まると、無視できない大きさになる。これらの柱は、独立して立っている訳ではなく、それぞれが、相互に影響しあっている。気軽な気持ちで 中古車を見に来た顧客が、結果的に、新車を買ってしまうケースもある。サービスに満足して顧客が買い換えてくれたり、サービスの良さを理由に、他店から移ってくる顧客もある。---私たちがお付き合いするディーラーを選ぶ基準の一つに、三つの柱のバランスが取れているかどうかの観点がある。三つの柱は、自動車に関わる私達のライフサイクルの立役者であり、柱のどこかが欠けたり短かったりすると、サイクルが途切れやすい。一つのブランドに長く乗るということは、ブランドを愛するだけでなく、そのブランドとの付き合いを続けられるかどうかにかかる。中古車から入って気持ちよくクルマを維持し続けられたことで、それが、ワンサイズ大きなクルマへの乗り換えにつながったり、家族構成の変化に応じて、別なタイプのクルマを提案できたりする。三本柱の裾野が広く、継続して成長させられるブランドは、日本市場の中でも、キチンと浸透してゆくのではないかと思う。

Aug 22, 2008

コメント(0)

-

こほろぎ

たぶん、今年初めてだと思うが、庭で鳴くコオロギの声を聞いた。今年の庭は、チビバッタは多いが、カマキリ、デカバッタは少ない。アマガエルは、どこかに屋移りしたようだが、小さなトカゲは、まだ住み着いているらしい。ズボラして荒れ野のようになっていた庭だが、雑草抜きをしたら、かなりマシになった。ツクツクホウシの声が聞こえてきたら、オープンカーの季節も近い。満月を見上げながら、虫の音につつまれる日も近い。

Aug 21, 2008

コメント(2)

-

遠い信州、近い信州

関西から行くのと、関東から行くのとでは、同じ信州でも、遠い近いの感覚が違うかもしれない。関西からでは、軽井沢よりも北側、嬬恋や草津温泉などは、なかなか遠い印象。同じように、長野より北側、野沢温泉なども、宿泊込みでないと、ちょっと行きにくい。地図の上で、○印をつけたエリアがそれだが、機会が持てれば、行ってみたい気持ちが強い。私の信州旅行では、信州のほぼ中心にある、諏訪・蓼科エリアを拠点することが多い。そこからだと、軽井沢や、上田へは、立科や新和田トンネル経由で1.5~2時間。ビーナスラインで景色を楽しみながら行っても良い。八ヶ岳・甲府寄りのエリアも同じくらい、場合によっては、勝沼まで足を延ばせる。松本・長野へは岡谷経由で高速道路を使って、白馬へは、安曇野を通れば、移動中も楽しめるし、長野から白馬への道も、ずいぶん移動しやすくなっている。駒ヶ根や飯田など、南信州のエリアは、関西からの行き帰りに、ちょい寄りできる。一昔前は、ここまで便利ではなかったので、長野オリンピックなどの道路整備の賜物である。昨年・今年は、A級・B級スポットを中心のドライブで、どちらかと言うと、自然探索的な道程は無かった。子供が小さいので、黒部や上高地は避けていたが、来年くらいは、チャレンジできるかもしれない。

Aug 20, 2008

コメント(8)

-

猫足復活 207SW

207SWに60kmほど乗った。大きく変化していたのが、足回りの設定。206から207になって小さくなった「猫足」感が、207SWになってから、また復活しつつあるようだ。---路面の良い街乗りでは気付きにくいかもしれないが、段差の多い田舎道を 高速で走ると、違いは歴然だ。「来るぞ!」と予期した 尖がった突き上げ が来ない。衝撃のピークが、低反発枕で丸め込まれた感じ。それでいて、グニャグニャ・フワフワという弱さも無く、路面の状態が、しっかりと伝わってくるダイレクト感。先々週に乗った207、そして先週 乗った207CCでも、同じ道を何度も走ったが、全く違った印象を受ける。メガーヌTWの乗り心地も素晴らしい「猫足」だが、207SWの方がロールが少なめで、スポーティな猫足。メガーヌの猫足は、よりマイルドな設定で、ルノーの癒し系のキャラクターに合っている。---峠道などで気持ちよく速く走れる車の条件に、乗り心地が悪くないということがあると思う。足回りを固めると走りやすいが、そのために、揺すられたり、突き上げがあると、気持ちよく走れない。207SWは、SWというキャラクターに合わせたのか、207cielo、207よりは、ちょっとロールが大きい気がする。また、これもホントに気のせいかもしれないが、ニュートラルステア感が、ほんの少し減った気がする。でも、それ以上に、気持ちよく走れる「猫足」の部分で、どこを走っても気持ちが良いクルマに仕上がっていると感じた。

Aug 18, 2008

コメント(4)

-

高速の登り坂が苦手な ATのECUプログラム

信州へ向かうため、小牧JCTから中央道に入ると、諏訪に至るまでには、登り坂が断続的に続く。平野部から標高800m近い諏訪エリアまでを、およそ170kmかけて登るルートである。諏訪を超えて、八ヶ岳が見え始めるまでは、下り坂には、あまりお目にかかれない。---7月にはメガーヌツーリングワゴンで、8月には207CCに乗って、このルートを走った。信州→愛知までのルートでは問題は無いが、愛知→信州のルートでは、登り坂がつらい。メガーヌTWも207CCも、あまりパワーが無いので、うまくシフトダウンしなければ、速く走れない。この登り坂での挙動を、両車で比べてみると、メガーヌTWの方が、スムーズに走りやすい。一つ目の理由は、パワーやトルクと車重との比では、207CCの方が、若干 分が悪くなっていることにある。ちなみに、両車の緒元は次のようになっている。共に可変バルブタイミングが付いた1600CCのエンジンだ。メガーヌツーリングワゴン 車両重量 - AT (kg) 1330 最高出力 (ps/rpm) 113 / 6000 最大トルク (kgm/rpm) 15.5 / 4200 トランスミッション 4AT207CC Premium 車両重量 - AT (kg) 1440 最高出力 (ps/rpm) 120 / 6000 最大トルク (kgm/rpm) 16.3 / 4250 トランスミッション 4AT---二つ目の理由は、こちらの方が影響が大きそうだが、207CCのATの高速でのキックダウンが ギクシャクすること。アクセルを踏み込むとキックダウンするのだが、一定速度に到達してアクセルを緩めると、すぐにシフトアップ。登り坂でのシフトアップは減速につながるので、結局、またキックダウンせざるを得ず、ギクシャクしてしまう。同じような挙動は、高速道路の登りでなくても、峠の山道など、急な登り坂を走っても再現する。私の207CCは、ATの最新版ECUプログラムが適用されているが、初期仕様に比べ、シフトアップが早く、ダウンが遅くなっている。この挙動は、街中では燃費が良くなっていいのかもしれないが、登りが絡む走りでは、とてもギクシャクして 使いにくい。フランス車らしいATの特性を捨てて、日本車っぽくするのなら、もっと徹底的に解析してから、マネして欲しいものだ。。。ちなみに、一度バージョンアップしたECUプログラムは、絶対に、元のバージョンに戻せないそうだ。。。

Aug 18, 2008

コメント(4)

-

碓氷峠鉄道文化むら(2回目)

昨年に引き続き、碓氷峠鉄道文化むらへ行った。今回もメガーヌで訪れたが、碓氷軽井沢ICから行くと、なにやら狭い山道を走らないといけないのが、ちょっと難点。ここの素晴らしい所は、土日夏休み期間中は、展示車両に、かなり自由に入れるということ。他の鉄道博物館では、客室にも入れなかったりするが、ここでは、運転席も含め、入れない場所の方が少ない。---こちらは、本物の電気機関車の運転台を使って碓氷峠時代の運行を体験できる運転シミュレーター。特急あさまを後ろから押して推進運転をするという設定で、シミュレーター画面は、常に進行方向と逆の景色になる。このシミュレーターは運転が難しそうだったので、昨年は、遠慮していたモノ。。。機関車トーマスのお話に馴染んでいるゆうちゃんにとって、列車を後ろから押して助けるという設定は分かりやすい。運転席に座りながら、時折 後ろ(進行方向)を振り返り、「とっきゅう あさま れんけつ よし!」と確認してみたりする。警笛も派手にならせるし、ゆうちゃんは大喜びだった。---ファミリー運転列車も、土日夏休みだけのお楽しみ。昨年は天気が悪くて、運転を休止していたモノ。。。普段はミニSLが走っている300mの線路の上を、自分たちの運転で、電気機関車と客車を走らせる。運転台にゆうちゃんを座らせ、マスコンやブレーキも握らせる。ただし、手を添えて操作ナビをしてあげないと難しいが。。。この線路は、屋外展示のエリアを囲むようなコース。あぷとくんというレトロな蒸気機関車の運転コースや、営業廃止の線路を利用した機関車運転体験のコース横も通る。運転体験のにわか運転手さんが、EF63の窓から手を振ってくれた。後ろから写真を撮ってくれていた妻がバランスを崩し、ミニ運転列車の客車が脱線するというアクシデントも。思いがけないアクシデントにゆうちゃんもびっくり。妻に客車を持ち上げてもらいながら、車体下の台車を覗きこみ、レールに合わせながら客車を下ろし、なんとか復旧させた。このアクシデントが ゆうちゃんには強烈に印象に残ったらしく、「たぶん、ばらんすがくずれて だっせんしたんだよ」と何度も言っていた。---「あっ、はくつる!」と ゆうちゃんが機関車に駆け寄る。「はくつる」という文字も、読めるらしい。。。こちらは、はくつるのマークを付けた電気機関車の運転席。そう言えば、去年も運転席に入りびたりだった。ちょうど、この日から11ヶ月前のこと。背丈は伸びているが、やってることは昨年と同じ。(笑)

Aug 16, 2008

コメント(6)

-

交通取り締り、お盆はカキイレ時?

R171から万博外周に入る 懐かしい道を走っていた。モノレールも開通し、ずいぶん雰囲気が変わった。前方に、重そうな業務用コードリールを持った女性がいて、暑い中、道路に沿って、リールから線を繰り出す作業が大変そう。警備員の衣装だし、工事看板でも立てるのかな?と思っていたら、先の退避場所に、受付テーブルを並べる警官と パトカーの姿。スピード違反の取り締まりコーナーの設置風景だった。。。---中国道に並行するR176のバイパスで渋滞にはまり、川西~宝塚の住宅地へ迂回しようか。。。などと思案していた。一台のバイクが すり抜けながら渋滞の中を進んでいった。暑くて大変だろう。。。とバイク時代のことを思い出していたら、1kmほど先で、シルバーのクラウンとバイクが仲良く停車していた。バイクの青年は、冷房が効いていると思われる後部座席に座り、前席の男性二人のと、なにやら親しげに話し込んでいる様子。覆面パトカーによる交通取り締まりだった。。。---帰りの名神では、10年モノの白のセドリックセダンが、その日たくさん見かけた ミニバンを捕らえていた。ゆうちゃんに「あれが覆面パトカーだよ?」と教えてあげたら、 1)スピード違反を捕まえることと 2)火事の時に駆けつけることが、覆面パトカーの仕事だと教えてくれた。彼曰く、パトカーと消防車、救急車は「同じお家に住んでいる」とのこと。どうやら消防の仕事と警察の仕事が、ごっちゃになっているようだ。。。

Aug 15, 2008

コメント(4)

-

高速ツアラー

今年の高速道路走行は、昨年よりはマシだが、それでも、もう3000kmくらい走っていることになる。そんな中で、フランス車に乗るようになって以降、私の運転スタイルが変わった部分を見つけた。それは、高速道路での走り方の部分で、特に、距離が長い場合に顕著に違っている。---ずっと以前、高速道路で走るときは、いつも、トラックの後ろについて走っていた。一定のペースで走ってくれる車だったり、運転がうまい人の後ろを走るのはラクだ。だから、挙動にムラがある自家用車より、プロの後ろに付いて走るほうがいい。ペースを先行車に任せることで、自分の運転ストレス・疲れは軽減される。たまに、追い越し車線でスピードを上げてみるのだが、結局は、そのペースを長続きさせられない。結果として、走行車線をゆっくり走ることが多かった。---ところが今は、追い越し車線にいる時間が長く、誰かの後ろを走るより、自分のペースで走っている。また、トイレの場合を別にして、クルマを降りて背伸びするような休憩は少なくなった。それは、フランス車だと、自分でペース管理しながら、自分の走り方をしても、ストレスや疲れが少ないからだろう。高速ツアラーとしてのポテンシャルは、私が思うには、高速度で運転者が感じるストレスや疲れのレベルで測れる。そこでは、次の三点が 基本にあると思う。 1)スピード上げた時にも 音による心理障壁が低い。 (室内の静粛性が高く、走行ノイズが浸入しにくい) 2)高速度で ステアリングから感じる不安感が少ない。 (直進安定性が高く、タイヤの接地性も高い) 3)長時間運転していても、疲れにくいシート。 (腰が痛くなったり、おしりが痛くならない)他にも、視界の良さや、加減速性能も大切だが、長時間 高速度で走り続けるためのポテンシャルとしては、重要度は、上の三点よりも ちょっと下にあると思う。---フランス車と言うか、欧州車全体のことだと思うが、コンパクトハッチでも、上の条件を満たしていることが多い。街乗りでは燃費が悪く、ユーティリティ面で劣る部分もあるが、高速ツアラーとしてのポテンシャルを見ると、なるほどと思う。

Aug 14, 2008

コメント(4)

-

電動ルーフが閉まらない

電動メタルトップのオープンカーにおいて、最悪のトラブルは「ルーフが閉まらない」ことだと思う。「ルーフが開かない」トラブルなら、クーペとして使える。しかし、オープン状態のまま「ルーフが閉まらない」ならば、天気が変わって雨が降り出したりすると、逃げ場が無い。全開のままだと、夜間に屋外駐車するのも 難しいので、旅先でこのトラブルに遭遇すると、手に負えない気分がする。---206CCの時には「開かない」「閉まらない」の両方を経験した。 「閉まらない」というトラブルに見舞われたのは、2007年のフレンチブルーミーティング当日のこと。本当に残念だったが、天気が悪かったこともあり、会場行きを断念し、信州から京都のディーラーまで走った。206CCの場合、ルーフ開閉のトラブルの多くは、窓やトランク、ルーフ機構周りの検知不良が原因だった。ルーフ開閉は いろいろな条件が満たされて初めて動作するが、その条件判断の根拠が、あちこちの接点スイッチのON/OFFにあって、開いているのに 「閉まっている」と検知すると閉まらなくなる。ただ 複数の接点の入力をそれぞれのタイミングで見ているので、仮に不具合があったとしても、どの接点の不良なのか見つけにくい。接点の検知不具合は 不安定だし、履歴に残らないこともある。本来なら、トランクさえ開けば 手動でルーフを閉められるが、現象保全しないと調査できないと考え、この時はディーラーに直行した。結局、何度か入庫して調べてもらった結果、ルーフ開閉機構の接点スイッチの一つを交換することになった。交換されたスイッチは、元のスイッチと形状が異なっており、どうやら、2004年以降のどこかの時点で、改善されたようだ。---さて、206CCから207CCになって、ルーフ機構の信頼性はアップしていると思っていた。しかし、まさかと思ったが、FBMと同じ信州エリアに行った時に、207CCでも、「閉まらない」というトラブルに見舞われた。しかも「窓が閉まらない」「トランクが開かない」というのも同時発生し、トランクの荷物も取り出せず、手動で閉めることもままならない状態。こういう時、スイッチ・リモコン操作のトランクは不便だ。キーを差し込むタイプなら、問題なかっただろうに。。。トランクや窓の開閉は、ルーフ開閉完了が前提条件なので、根本原因は、ルーフ開閉機構にあるのだろうと察しが付いた。207CCのマルチファンクションディスプレイには、「ルーフ開閉機構不具合」「開閉動作未完了」などのエラー表示。ディーラーに電話で相談し、あちこちのヒューズを確認したが問題なし。何度かトライしたがトランクも開かず、いったんは旅の継続を断念した。プジョーアシスタンスに連絡すると、近隣プジョー店もお盆休み。屋根付き保管のできるレッカー業者を探してもらうことにした。ところが、ヒューズを外した後に いろいろトライしているうちに、いつの間にか、窓閉めの機能が復活しているではないか。次いで、トランクもリモコンで開くようになり、慌てて荷物を前席へ。まさかと思って操作してみると、ルーフを閉めることもできた。この手の不具合は、いつの間にか 治ったりするので、ラッキーである反面、不具合の原因調査には支障が残る。---結局、お盆休み後に いつものディーラーで見てもらう約束をして、オープンにしないことを前提に、旅を続けることにした。途中、何台ものオープンカーとすれ違ったが、皆ルーフを開けているのに、こちらはクローズ状態のまま。206CCでは、3年目にして発生したルーフの不具合だったが、次モデルの207、しかも1年未満でこれでは、ちょっとガッカリ。

Aug 13, 2008

コメント(12)

-

下栗の里・南アルプス

207CCで、信州に行ってきた。信州は、7月に続いて 今年二回目、オープンカーでは、昨年10月以来のこと。---下栗の里は、南アルプスの西側にあり、国道からしらびそ高原へと登っていく道の途中にある。傾斜30度の山腹を切り開いた高い土地に、日本のチロルと呼ばれる里がぽっかり浮かぶ。---中央道の飯田ICで降りてすぐに ルーフをオープンに。山道を登ってゆくと、矢筈トンネルのループ橋に行き当たる。トンネルを越えると、R152に到達。南アルプスに沿って、浜松→諏訪まで至るに道だが、一車線・信号制御のトンネルがあったり、崩落で通行止めになっている区間があったり。。。---しらびそ高原に上る道は二通りあって、北側からルートは、1.5~2車線幅で走りやすい。しかし、南側から下栗の里を通るルートは 険しい。一つ目の難所は、里の中の生活道路。九十九折になっている上に、行き違い不能な道幅。対向車が来たら、鋭角のカーブも含めて、延々バックしなければならない緊張感。。。。さっき登ってきた道を 真下に見下ろしながら、畑や民家の間を、ほぼ1・2速で登ってゆく。軽トラくらいなら行き違いできそうな所に停めて、クルマと眼下を見下ろす写真を撮ってみた。国道から登り始めての8kmを、30~40分かけて走破。やっと、高原ロッジの広い駐車場に到達した。ホントは、里の雰囲気をもっと楽しみにたかったが、駐車スペースもないので、走り続けるしかない。とはいえ、里の中はすぐに抜けられる訳ではなく、とりあえずオープンの景色だけは堪能できた。---この後、しらびそ高原へ登る道が二つ目の難所。道幅はちょっと広いが、崩落しやすい山道だ。アチコチに落ちてきた岩や石が転がっていて、写真を撮るよりも、とにかく早く通過したくなる。しかも、この道も延々と終わりが見えない感じで、10kmほどの山道を 30~40分ほどかかって、やっとしらびそ高原へ。着いた時には、正直、ホッとした。。。夏の朝の空は、白く霞んでいることが多くて、南アルプスの景色も、くっきりとは見えない。帰り道を心配しながら、今日も暑くなりそうだと思った。。。

Aug 13, 2008

コメント(8)

-

207のベースグレード(5MT)

207のベースグレード(5MT)に300kmほど乗った。1400ccのstyleが早々と発売されるので、厳密に言えば、もうベースグレードではない。オートワイパー、オートライト、オートエアコンも装備され、元々ベースグレードとは言えない充実ぶり。---1600ccのエンジンはcieloやCCと同じだが、今回の車は、5速マニュアルトランスミッション仕様。4年ぶりのマニュアル車で、若干心配もあったが、体が操作を覚えていて、エンストやシフトミスも無し。ギアチェンジを伴うマニュアル車は操作感があるので、なんだか、クルマの運転がうまくなったように錯覚した。207SWや207CCと比べると、ちょっと固い感じがしたが、それはそれで、しっかり感があって良いものだと思った。以前に同じくらいの期間、cieloにも乗ったことがあるが、ATだったせいか、特に固いと感じた記憶はない。---驚いたのは、このマニュアル車の燃費の良さ。いつもの通勤ルート、CCでは12~12.5km/Lのコースだが、エアコンを入れっぱなしの状態で、15km/Lを楽に超えていた。毎日乗っていても、燃料計の針が下がらないことを実感。満タン給油してみたら、走行可能距離780kmと表示された。燃費が良いと言っても、エコモード運転をした訳ではなく、マニュアル車ならではの加速を満喫しながらの数字。AT車よりもエンジンが気持ちよく吹き上がる感じで、エンジン回転の上昇と加速がダイレクトにリンクしている。料金所ダッシュなどでは、207CCの1.5倍くらいの体感加速で、疲れていない時には、気持ちが良いクルマだった。

Aug 10, 2008

コメント(4)

-

炎天下のオープンエアドライブ

毎日 オープンカーに乗っているのだが、普段は、気持ち良い時間しか、オープンにしない。夏場は朝夕夜の涼しい時間だけの開放で、昼間にオープンにすることは、ほとんどない。ところが、集団でツーリングに行くとなると、なんとなく、皆に合わせてオープンにしてしまう。例えば、夏場の炎天下であったとしても、皆が開けているので、つい合わせてしまう。。。---夏場の炎天下のオープンエアドライブでは、エアコンをONにしても、暑さから逃れられない。エアコンの温度設定も、午前中には20℃くらいだったが、正午以降は、18、15と、どんどん下げずにはいらなれない。しまいには、数字ではなくて「Lo」という表示になったが、それでも、日焼けのジリジリ感が和らぐことはなかった。エアコンの吹出口に、何かが付着していると思ったら、外気の湿気が結露して発生した水滴だった。ただ、暑いと言っても、オープンカーのそれは、どことなく清清しさを感じる暑さだ。常に風に吹かれているので、汗だくになることはないし、入道雲を見上げながらの夏の景色も、それなりに愉快だ。並木道を通ると、木々の真下で蝉の声が極大になり、リフレインのように、車内にこだまする。滝の側を通過する時は、ハッとするくらいに、ひんやりした空気が、車内に入ってくる。子供の頃の夏は、暑さよりも、楽しさの方が勝っていた。オープンカーの夏も、それに近い魅力を持っていると思う。

Aug 3, 2008

コメント(4)

-

PCの無い生活

三泊四日の信州は、いつもと同じ宿だった。昼間でも25℃前後と、高地の天候は過ごしやすく、子供が熱を出したこともあり、のんびり過ごした。---信州では、ほぼ毎日 夕立に遭遇したが、自宅近辺でも、同じような天気だったらしい。帰ってきたら、複数の家電製品が故障していた。同時の故障と言うと、原因はほぼ落雷に間違いない。これまでも、電話線経由のサージ侵入によって、そこにつながるPCモデムやFAXが壊れたことがあった。今回は、電灯線の側からのサージだったようで、被害の範囲や規模は、これまでで最も大きかった。まずは、住設機器のIHクッキングヒーター。こちらは、電源スイッチが全く反応しない。メーカーのサービスマンは、機器を分解することもなく、「5~8万くらいはかかりますね」とのコメント。電源回路のダイオードやパワーICを交換するのではなく、基板ごと とっかえひっかえ交換するのが、最近の修理らしい。結局、あえて修理するよりは、買い換えることにした。ハウスメーカーのサービスに相談してみたところ、「自分で買ったほうが安いし早い」とのこと。システムキッチンの機器は規格が揃っていて選びやすく、交換作業も比較的容易なので、自分でやることにした。今度の機器は、チャイルドロックや大型ロースター付き、少量油での揚げもの対応など、妻の好みで選定・発注済み。---次にPCだが、常時点灯のLEDが消え、電源が全く入らない。電源基板のみの故障だとしたら、致命傷ではなさそう。とりあえず、メーカーの修理引き取りを予約しているが、盆休みまでかかってしまうと、長引く恐れも...おかげで、PCから離れた生活を過ごしているが、それはそれで、有意義な時間となっている。日々の天気予報など、最小限の情報はPSPで閲覧できるし、PCメールも携帯で受発信することで代用できている。ブログやネットが止まってしまったことで、自分の時間を別な視点で見つめなおせた気がする。信州でたまたま夢をかなえるゾウという本を読んだが、そこにも似たようなことが書いてあり、ベストタイミング。普段、自己啓発本は あまり読まないのだが、こういうスタイルなら、受け入れる人も多いと思えた本だった。

Aug 1, 2008

コメント(4)

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

-

- MINIのある生活(^o^)

- 次の休暇こそ、絶対、きっと、多分!…

- (2025-11-14 10:45:14)

-

-

-

- 自動車・バイクのメンテナンス

- 251110:GSX-R1100:電装系トラブルメ…

- (2025-11-10 00:00:12)

-

-

-

- ハーレー倶楽部

- 全館貸切リピーター様 ^^

- (2022-08-08 21:08:16)

-