2016年11月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

ペリカンの家の蜂

「アンデスのトマト」と言えば、智麻呂さんがデイサービスで通って居られる施設の名前であるが、ヤカモチが最近朝食や昼食でお世話になっているのが「ペリカンの家」である。これは何もヤカモチがペリカンになったという訳ではない。喫茶店の名が「ペリカンの家」なのである。ペリカンの家という店の名の由来などは伺っていないので知る由もないのであるが、店にペリカンが居るからと言うことでないことだけは確かである。 ペリカンは居ないが蜂は居る。居ると言っても店の中に居るのではない。店先に停めてあるモーターバイクのミラー辺りにいつも蜂が居るのである。前ページ・昨日の日記の末尾にその写真を掲載したが、それは今月22日の午後に撮影した写真。今日のお昼にも居ました。(ペリカンの家の蜂) この蜂はスズメバチの仲間だろうか。オオスズメバチに比べればずっと小型で温和しい感じなのであるが、蜂の種類などはよく存じ上げないので何という蜂かは申し上げ兼ねるのであります。コガタスズメバチというのがスズメバチの仲間に居るから、或はそれかも知れない。足が長ければアシナガバチと申し上げるところであるが、普通の蜂に比べて特段に足が長いという感じでもない。何だか少し茶色っぽい感じでもあるのでチャイロスズメバチかも知れない。などと岡目八目にもならぬ駄目押し蜂談義はこれまでとします。 ハチのムサシのご尊顔を拝したき向きもござりましょうから、少しカメラをずらして見てみましょう。(同上) モーターバイクのミラーがお気に入りと見えて、カメラを近づけても逃げようとはしない。その横顔なかなか精悍な感じで、ひょっとするとイケメンかも。正面に回ってみましょう。(同上) う~ん。微妙。と言うか、むしろ余り人相が良くない。はっきり言って悪人面である。何やらヤカモチ君に脅しをかけているような目つきであります。 しかし、よくよく見るとそれは見かけに過ぎず、左前肢がミラーのふちからすべり落ちているなど、いささかズッコケの体たらくなのでありますな。こんなことではヤカモチ君に因縁をつけるのは10年早いというものであります。(まごころ喫茶・ペリカンの家) さて、この蜂君の居る喫茶店「ペリカンの家」とは、上のような佇まいなのであります。店内が禁煙であることは昨日の日記でも申し上げましたが、煙草が吸える店の前のベンチというのが、上の写真の通りなのであります。赤い四角い缶が吸い殻入れ兼灰皿であります。蜂さんお気に入りのモーターバイクは看板と電柱に遮られて少し見辛いですが、一応写ってはいます。 ところで、万葉で蜂と言って思い浮かぶ歌は、高橋虫麻呂の珠名娘子の歌でしょうか。この歌に「すがる」という蜂が登場している。「すがる」というのはジガバチのことである。ジガバチというのは黒い蜂で特に腰が細い蜂である。その蜂になぞらえ、腰のキュッとくびれた若い女性を「腰細のすがる娘子」と形容しての登場にて、蜂そのものではなく、蜂のような腰細の美女の登場なのであります。しなが鳥( 安房(あは)に継ぎたる 梓弓(あづさゆみ) 周淮(すゑ)の珠名(たまな)は 胸別(むなわけ)の 広き我妹(わぎも) 腰細(こしぼそ)の すがる娘子(をとめ)の 花の如(ごと) 咲(ゑ)みて立てれば 玉桙(たまほこ)の 道往(ゆ)く人は おのが行く 道は行かずて 召(よ)ばなくに 門(かど)に至りぬ さし並ぶ 隣の君は 予(あらかじ)め 己妻(おのづま)離(か)れて 乞(こ)はなくに 鍵さへ奉(まつ)る 人皆(ひとみな)の かく迷(まと)へれば うちしなひ 寄りてぞ妹は たはれてありける (高橋虫麻呂 万葉集巻9-1738) ということで、万葉集には、蜂女の「すがる娘子」は登場するものの、残念ながら、雀同様にスズメバチも登場しないのでありました。 何やらハチの話なのに尻切れトンボとなったこの記事、キリもないからこの辺でアップです。ギブアップという意味では勿論ありません。

2016.11.29

コメント(13)

-

朝風寒し生駒山

またまた生駒山であります。 写真は今朝のそれではなく24日の朝のものです。 雨上がりとあって、生駒山は雲の中であります。(雲の中の生駒山) 雲に隠れて見えぬ月は雲居の月と言うから、それに倣えば「雲居の山」である。と書いたものの、調べてみると「雲居」は雲の居るところ、大空と同義のようで、雲に隠れている月という意味ではなさそう。雲隠れの月と言うほかないようだが、これではそのまんまで何の面白味もない。 さて、その雲隠れの山であるが、その山頂に林立するTV塔の先端が辛うじて雲間に見えているので、そこが生駒山であるということが分る。 朝の風はやはり寒い。白雲の布団にくるまって生駒山も朝寝であるか。或は白い真綿の衣に身を包んでいるのでもあるか。 この景色を見ていて思い浮かんだ歌はこれ。宇治間山 朝風さむし 旅にして 衣貸すべき 妹もあらなくに (長屋王 万葉集巻1-75)(宇治間山は朝の風が寒い。旅の空で衣を貸してくれる妻もいないのに) 宇治間山は明日香から吉野宮へと至る道筋にある何れかの山であろうが不詳。芋峠を越えて上市に出る道筋にある吉野町千股の山とする説もあり、その近くにこの歌の歌碑がある。 作者の長屋王は天武天皇の子・高市皇子の子。 この歌の歌碑は明日香から芋峠を越えて吉野へと銀輪散歩をした際に見ているのであるが、この当時は携帯電話のカメラ機能で写真を撮っていたので極めて不鮮明な写真が残っているのみ(下掲)。<参考>芋峠越え 2007.10.17.(長屋王歌碑) 万葉集の長屋王のこの歌の一つ前には、吉野行幸の折の天皇御製の歌かと左注のある「み吉野の山のあらしの寒けくにはたや今夜もわがひとり寝む」がある。文武天皇の吉野行幸は、大宝元年(701年)2月と大宝2年(702年)7月の2回であるが、寒い季節であるから、大宝元年の折の歌であろう。長屋王もこれに従駕してこの歌を詠んだのであろう。 で、偐家持も追和して1首詠んでみることに。生駒山 雲は隠すか 今日もかも 妹に逢はずて 月ぞ経にける (偐家持)(同上)君が辺り 見つつをらむと 言ふなるに 心あらずや 雲は隠せり (偐家持)(本歌)君があたり 見つつもをらむ 生駒山 雲なたなびき 雨は降るとも (万葉集巻12-3032)(同上)フォト蔵特大画面はコチラ 神奈備山の 帯にせる 明日香の川の 速き瀬に・・(万葉集巻13-3266)と来れば、甘橿丘または雷丘と飛鳥川であるが、生駒山の帯にせる川は恩智川である。 恩智川の川原には葦の穂が銀色に輝いて風に靡いているのでありました。但し、下の写真は22日午後3時半頃撮影のものです。(恩智川の葦)葦辺行く 鴨の姿は 無きなれど 寒き朝風 妹し思ほゆ (偐家持)(本歌)葦辺行く 鴨の羽がひに 霜降りて 寒き夕は 大和し思ほゆ (志貴皇子 万葉集巻1-64) (同上) 最近、よく行っている喫茶店「ぺりかんの家」の前には、この店のオーナーのものと思われるモーターバイクと乗用車がいつも駐車している。そのモーターバイクのミラーによく蜂がやって来る。日に反射して光るのを花と間違えてでもいるのか、それともそこが温かいからか、蜂がいつも数匹、繰り返しミラーに近付いては止まって行く。 店内は禁煙、店の前に置かれたベンチが喫煙場所となっているので、珈琲はここで煙草をくゆらせながら飲むというのが近頃のヤカモチ。すると正面に停めてあるモーターバイクが目に入り、そこにやって来る蜂の動きを目で追いつつ、暫し心遊ばせるというのが最近のヤカモチのスタイルになっているのであります。しかし、間もなくこの蜂たちも姿を見せなくなることでしょう。目前の師走。いよいよ冬本番へと向かいます。どちら様もお身体ご自愛下さいませ。(モーターバイクのミラーに蜂)

2016.11.28

コメント(2)

-

若草読書会と夕々の会の例会

本日26日は若草読書会の例会でありました。 今回は、智麻呂・恒郎女ご夫妻に主役になっていただこうという企画。お二人でお好きな歌や思い出のある歌を熱唱いただこうと、ヤカモチが勝手に決めてご両名に「押し付けた」、手抜きヤカモチの手抜き企画の趣向でありましたが、これは本を読まない読書会を自称するわが若草読書会の伝統芸と言うかお家芸でもあります。 千の風からあざみの歌、青葉の笛、かえろかえろの歌、色んな讃美歌など、智麻呂さんのソロ、お二人のデュエット、皆で合唱と、「歌声喫茶」風の時間を過ごしました。 参加者は、主役のご夫妻に、凡鬼・景郎女ご夫妻、祥麻呂さん、小万知さん、ひろみの郎女さん、久しぶりの和郎女さん、初参加だと思うが、かつて日本基督教団小阪教会でご一緒だった和〇さん、そして小生を含めて全10名でありました。 来月4日は恒郎女さんのお誕生日とあって、小万知さんや和郎女さんらがご用意下さった花束のプレゼントもあったほか、余興とて景郎女さんが「なぞなぞ遊び」や楽しい絵本の話をして下さるなど、賑やかで楽しい読書会となりました。 ということで、何と言って紹介できる写真もありません。 会の途中で席を外して智麻呂邸の向かいの小さな公園に煙草休憩に出た折に見付けたヒメツルソバの写真でも掲載して置きます。(ヒメツルソバ)(同上) (同上) さて、このヒメツルソバ。春に咲く花と秋に咲く花とがあるのですな。別に品種が異なる訳ではなく、同じ株が春と秋二度咲くのであるから、春姫蔓蕎麦、秋姫蔓蕎麦と呼んだりはしない。しかし、歌的には春姫、秋姫と呼んだ方が面白い。 今年の春咲きのそれを見て、同じ感想を抱いたものか、春姫、秋姫で歌を1首作っているようです。<参考>墓参・花散歩・姫蔓蕎麦からアメリカデイゴまで 2016.6.4. (同上) そして、昨日25日は大学の同期会・夕々の会の例会。 普通、同期会と言えば卒業年次の同じ者の集まる会であるが、この夕々の会は入学年次の同じ者の集まりである。中学は勿論、高校でも留年は滅多にあるものではないから、入学年次が同じなら卒業年次も同じになる。しかし、大学では留年が結構ある。本人が意図してのものもあれば、意図せずのものもあって、事情はまちまちであるが、我々の頃は3分の1近くが留年というのが普通であったようだ。大学側は卒業年次で第何期卒業とするから、同窓会名簿なども卒業年次でグループ分けされている。しかし、卒業年次が同じでも入学年次が違うと、当人同士には「同期」という意識は生じない。卒業年次が違っても、入学年次が同じ者の間にこそ「同期」意識がある。そんなことで我々は入学年次を同じくする者の集まりとしての同期会を持っているという次第。 今回は入学以来今年が〇十年という節目ということもあって、関西近辺在住者で集まっていたこの会に東京方面その他地方在住の同期にも参加を呼びかけようと企画したのであるが、これは見事失敗。唯一東京から参加を表明していた西△君も親戚に不幸があって急遽前日に参加取り消しとなり、いつものメンバーでの開催となりました。 その名が示す通り夕刻に集まって会食をするのが恒例であるが、今回は2部構成とし、第1部は母校キャンパスを久々に訪問して学内を散策してみようという趣向。第2部は母校近くの店で懇親の宴会。 第1部は阪急石橋の阪大博物館前に午後2時集合。第2部は午後4時半頃から同じく石橋にある料亭「がんこ石橋苑」で宴会。 参加者は岡〇君、黒〇君、小〇君、佐〇君、谷〇君、蝶〇君、道〇君、中〇君、西〇君、枦〇君、深〇君、藤〇君、古〇君、前〇君、守〇君と小生に、第2部から参加の出〇君、広〇君、堀〇君を加えて全19名。(大阪大学石橋地区) 大阪大学法学部同窓会・青雲会の事務局長をやっている黒〇君の案内で学内を、と言っても法学部の関連だけであるが、散策・見学しました。現在大阪大学会館となっている旧イ号館や図書館やサークル棟などは昔の面影を偲ばせてくれるが、そういったものはごくわずかにて、すっかり様変わりで、年月の経過とはかくあるものかと感じさせられるのでありました。 参加者の中には卒業以来とは言わないまでもそれに匹敵する程に久々の訪問という者も居て、その変貌ぶりに驚きを禁じ得なかった向きもあったようだ。小生は、ちょっとしたきっかけから同窓会に関わりを持つようになって、特に2007年度と2008年度だったかに同窓会長までやらされたこともあって、しばしば母校キャンパスを訪問しているので、そういう感慨は過去のものになっているが、枦〇君のように、阪急石橋駅を降りて母校へ向かう、かつては通い慣れた通学路であった筈の道で、道に迷うという御仁も現れる始末であるから、母校のキャンパス散策も案内役の黒〇君の先導がなければ、何処が何処やら分からなくなるという次第であったのでした。(模擬法廷を備えた教室) 第2部は、守〇君の手配してくれた「がんこ石橋苑」で懇親会。 下の石橋苑由緒の説明板にも記載されているが、中井エンジニアリングの創業者中井氏の広い邸宅がそのまま「がんこ石橋苑」に生まれ変わっているのである。(がんこ石橋苑) 石橋苑由来の説明板を覗き込んでいるのは、同期の西〇君と谷〇君であったかと思うが、小生もこの説明板で初めて「石橋」の地名の由来を知りました。(同上・石橋苑由来) 懇親会はいつも通りのとりとめもない話と飲み食いでありましたが、幹事の守〇君の指名で各自近況や言いたいことをスピーチすることとなり、それぞれ「その君らしい」スピーチを楽しく拝聴。 最後に記念写真を撮って解散という段になって、スピーチの後に思い付きで作って隣席の道〇君に戯れに示した和歌について、これを披露せよとのこととなり、その戯れ歌を皆で犬養節で朗誦してお開きとなりました。もののふの 八十爺めらが 汲み交はす がんこの酒や 石橋の苑 (偐家持)(本歌)もののふの 八十をとめらが 汲みまがふ 寺井の上の 堅香子の花 (大伴家持 万葉集巻19-4143)

2016.11.26

コメント(4)

-

寶塔神社へ

銀輪散歩も近隣に限っての今日この頃ですが、sakamoto_morita119さんのブログに大東市野崎の宝頭神社(宝塔神社)の動画が紹介されていましたので、久しぶりに銀輪を走らせてみました。と言っても、これも近隣のことでありますが。<参考>大東市野崎に鎮座する宝頭神社と狸のとめやんです 地図でその所在位置を調べると寶頭神社というのがあった。(寶頭神社、専應寺、野崎観音、婦碑不動院) これだろうと見当をつけて出掛けたのは良かったが地図をよく頭に入れていなかった上に、地図を持たずに行ったものだから、道に迷ってしまい、野崎駅前の周辺案内看板の地図で確認すると、宝塔神社というのがあった。何やら場所が違うなと思ったが、自身の記憶違いかと、その宝塔神社に向かうこととする。 それは随分の山の中である。どうも違うな、と思いながらも、ともかくも行く。(専應寺、婦碑不動院、寶塔神社) 山中、道の行き止まりにそれはありました。 前以て地図で見ていた場所とは違っていましたが、sakamoto_morita119さんが紹介されていた寶頭神社がこれでした。結果的には目指していた神社に来たのであるから、うろ覚えの地図で道に迷ったのが幸いしたことになる。(寶塔神社)(同上)(同上・拝殿)(同上・本殿) 由緒書きでは、由緒不明であるが、この神社の主祭神は市杵島姫命だとある。宗像三女神の一つである。 この神社にまつわる伝承として、狸のとめやんの話が面白い。(同上・由緒と狸のとめやんの伝承) そのイタズラ狸のとめやんを祀る石は、拝殿下の鳥居の左手奥にひっそりとある。 とめやんは呑兵衛でもあるか、缶ビールもお供えしてありました。(とめやんを祀る石) 寶塔神社の手前、南隣には寶頭山不動明王のお堂がある。野崎不動尊というのがこれであるか。寶塔神社、寶頭神社、寶頭山不動尊、これらの関連が今一つよく分からない。(寶頭山不動明王)(同上) 寶頭山不動明王のお堂から少し下った処に、怪しげな、と言っては失礼であるが、不動尊を祀る小さな、お堂と言うには粗末な作りの建造物がある。龍不動、南天不動などの文字が見えるが、この施設そのものの名が何であるか特定できるものは、これと言ってない。地図には婦碑不動院とあるから、一応この名を採用して置きます。(婦碑不動院)(同上・不動明王像) 傍らの小屋には、〇〇不動尊、古代史研究會、易研(陶宮術)迷悟堂などの看板が掲げられているが、部外者には何とも分かり兼ねる。(同上) 此処の境内からはご覧のような眺めである。(婦碑不動院からの眺め) 手前の四角い白い建物の側壁には、「摂津倉庫大東営業所」の表示が見える。奥には大阪市内の高層ビル群である。(同上) 婦碑不動院の下は砂防ダムがあり、その下には大きな池がある。野崎新池という池らしい。らしい、というのは池には名前の表示がなく、隣地の墓地に野崎新池墓地という表示のあることからの類推だからである。(野崎新池) 池の畔には大きな木があり、美しい黄葉を見せている。桂の木ではないかと思うが、確信はない。(同上と池畔の桂の大木)(桂の大木) 更に坂を下ると、専應寺という寺があった。 何やらおめかししているので覗いてみたら、本堂では人影と読経。山門前には「報恩講修行」という掲示がされていたから、この寺は浄土真宗の寺ですな。親鸞上人の命日(11月28日)に合わせて、その徳を偲ぶ法要が営まれているのでありましょう。(専應寺) (同上・本堂) この寺は徳川による大坂城築城とも因縁があるらしく、京極丹後守高知がこの寺に陣屋を置き、築城のための石材用の石の切り出しを行ったそうな。(専應寺と大坂城) さて、小生が地図によって見当をつけた寶頭神社はどうなったのか。あらためて地図をよく見て、位置を確かめてから翌日訪ねてみたら、それは住宅街の一画にありました。予想した大きな建屋を構えた神社ではなく、小さな祠のみの、まことにささやかな神社でありました。山腹の高みにある寶塔神社への参拝が大変と思った誰かが、麓の平地に勧請してお祀りしたのかも知れません。であれば、これは寶塔神社の下社ということになりますかね。寶塔と寶頭は混用されていて、どちらの表記もOKなんでしょう。 ところで、寶塔神社は「宝の塔」という名にあやかってか、大物相場師たちが参拝したという、知る人ぞ知るパワースポットらしい。年末ジャンボ宝くじも近づくこの時期、宝くじでひと山をというお方は参拝されてみては如何でしょうか。<参考>宝くじ当選祈願・宝塔神社(寶頭神社)

2016.11.24

コメント(6)

-

岬麻呂旅便り196・甲府、浜松

岬麻呂氏より旅便りが届きました。 今回は、同氏には所縁の深い甲府、浜松への旅。 美しい富士山の写真も沢山頂戴しました。 小生のブログのネタ不足をご承知で、恰もその足しにせよとでも仰るかのように、またもや旅便りを下さいました。これに乗らぬ手はない(笑)のであります。(旅報告196と写真説明文・・拡大画面はコチラから) 旅の行程や写真の説明は上の「旅報告」と「写真説明」をご覧下さい。「コチラ」をクリックしていただくと拡大画面が表示されますので、読みやすいかと。 ということで、岬麻呂氏の旅の次第については省略です。そもそも外野席からの解説などというものは野暮というものでありますから。(清里・東沢大橋)(昇仙峡) 以下の富士山のある景色、なかなか素敵な写真です。 小生も昨年の10月に山中湖を銀輪散歩した際には、湖面を前景に富士山を写真に撮ろうと考えていたのですが、生憎の小雨と曇り空、富士山は姿を見せず、でありました。<参考>山中湖一周銀輪散歩・紅葉真っ盛り 2015.10.29. 山中湖一周銀輪散歩・もみぢしぐれや銀輪の道 2015.10.30.(河口湖)(西湖)(精進湖)(本栖湖) こうして、富士山の写真を次々と眺めていると、何やら銭湯に来ているような気もしてくるヤカモチなのであります(笑)が、こういう眺めを楽しみながら銀輪散歩をしたいものであります。しかし、ヤカモチは富士山とは相性が良くないらしく、富士、富士宮を銀輪散歩した折も、富士吉田を銀輪散歩した折も雨に降られている。(朝霧高原) 次の龍潭寺は井伊家の菩提寺。 彦根の龍潭寺を訪ねた折に、浜松の本家・龍潭寺のことを初めて知りましたが、その後、奥浜名湖を銀輪散歩することがあり、その折に小生も龍潭寺を訪ねましたので、末尾の奥浜名湖の写真と共に懐かしいことです。<参考>彦根銀輪散歩(その1) 2013.8.15. 奥浜名湖銀輪散歩(その7) 2014.5.20.(龍潭寺)(同上)(奥浜名湖) 上は三ケ日付近の浜名湖畔でしょうか。だとすれば、この湖岸の道も小生は銀輪で走っている可能性があることになる。<参考>奥浜名湖銀輪散歩(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) 過去の岬麻呂旅便りの記事はコチラ。

2016.11.23

コメント(6)

-

空

空を見上げて・・ 空をソラと読むかカラと読むかクウと読むかは人夫々であるが、此処ではソラであります。 空は何と共に切り取るかによって、或は雲の在り様や光の具合によってその表情は様々となる。 先ずはクスノキの幹の間に見える空。 昨日の記事の雀たちは、このクスノキの根方の地面に群れていたのでありました。(クスノキと空)黒々と 木々切り取れる 夕空を かなしと雲の 千切れて行くか (偐家持) (同上) 次は、桜のもみぢ葉と空。もみぢ葉は 空を仰げど ついに得ず 散りて地に落つ 冬の残照 (偐家持)(桜の紅葉と空)(同上) 次は、ウリカエデと空。 このウリカエデ(と言っても小生がそう呼んでいるだけで、ネグンドカエデかも知れないのであるが)は、先月の26日の記事で取り上げた木である。今は随分と色づいて全体的に黄色になっている。<参考>ウリカエデ、ウリハダカエデはたまたネグンドカエデか 2016.10.26.(ウリカエデと空) 次も、カエデの一種と思われる木と空。 これは、去る16日の記事で紹介した蓑虫がぶら下がっていた木である。普通のカエデの葉の五裂、六裂が極限まで進み、それぞれが別の葉のようにも見える風変わりなカエデである。<参考>999999そして遂に100万アクセス 2016.11.16.(カエデの一種と空) 蓑虫がぶら下がっていたこの木であるが、少し離れて眺めると、枝垂れている所為もあってか、この木そのものが蓑のようにも見えなくもない。 よって、ミノカエデと呼ぶことにしよう(笑)。(カエデの一種だと思うが、何んというカエデだろう?)(同上) 本日もとりとめのない記事となりました。空はクウでもありカラでもありますから、中味のない空っぽの記事であっても差し支えないという次第なのであります。

2016.11.21

コメント(4)

-

雀と遊ぶ

何と言ってブログのネタも是無くあれば、雀の写真でも撮ってみるかと思ったのが昨日のこと。息抜きに裏庭に(と言っても我が家の庭ではないが)出て煙草を一服つけていると、目の前のクスノキの大木の下に雀らが群れているのが見えたのでありました。(群雀) 雀の所作を眺めるともなく眺める。 一体何をついばんでいるのだろう。 稲田でもあるまいに、大きな楠の木の下、餌になるようなものが落ちているようには思えないが、草の実などが飛んで来ているのだろうか。 雀と遊ぶ。 まるで一茶か良寛さんにでもなった感のヤカモチでありました。 (同上) 雀はまことに身近な小鳥。 で、万葉集に雀の歌はあるのかと調べてみたら、雀を詠った歌は1首も存在しない。 これはどうしたことであるか。 万葉貴族たちが雀を詠わないのは肯けるにしても、一般庶民の歌や民謡に雀が登場しない筈もなく、そうした歌謡をも収録しているのが万葉集であるのだが、何故か雀の歌はない。 となれば、自らこれを作るのほかないのが偐万葉である。ほととぎす 雁鴨鴬 鶴(たづ)はあれ 雀は見えず 万葉の歌 (偐家持)百舌鳥千鳥 雲雀雉(きぎし)に 鷲鷹も あれど雀の なきが万葉 (偐家持) くすのきの 根方に雀 群れたるを 見つつや今日も すべなかりける (偐家持)(本歌)呉竹に ねぐらあらそふ 村雀 それのみ友と 聞くぞさびしき (二条院讃岐 「正治初度百首」)(雀A) 上に記載の、ホトトギス、カリ、カモ、ウグイス、ツル、モズ、チドリ、ヒバリ、キジ、ワシ、タカの他に、万葉に登場する鳥と言えば、鵜、鳰鳥(カイツブリ)、呼子鳥(カッコウ)、家鶏(かけ、ニワトリ)などが思い浮かぶが、坂鳥、朝鳥など何の鳥とも定め難い鳥や単に「鳥」と言っている歌もある。それらの鳥には雀も含まれると解せるものもあろうから、まあ、雀が詠われていないとも言えないのだ、と雀らは言って居りますな(笑)。(雀ABC) (雀BC) (雀A) (雀AB) (同左)

2016.11.19

コメント(8)

-

第184回智麻呂絵画展

第184回智麻呂絵画展 昨日、智麻呂邸を訪問、新作絵画を仕入れて参りました。よって、本日は智麻呂絵画展を開催させていただきます。皆さまのご来場、心よりお待ち申し上げて居ります。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記からご覧になれます。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ 最初の絵はビロードモウズイカであります。 漢字では「天鵞絨毛蕊花」と書きます。 当ブログの2016年9月29日の記事「ビロードモウズイカ」に掲載の写真から絵にされました。(ビロードモウズイカ) これは、富士吉田から山中湖へと銀輪を走らせた折に、ヤカモチ館長が偶然に道端で見掛けたもの。ビロードモウズイカのロゼット葉である。この植物、初めて目にするもので、長らく名前が分からずにいました。そんなことでブログには掲載しないままでいましたが、偶然ネットでその名前を知ることとなり、記事に取り上げました。智麻呂さんもその形状に興味を持たれたか、早速に絵にされたという次第(笑)。 (ブログ掲載写真)(ポルトガル土産) (同じモチーフの以前の絵) これは、どなたかのポルトガル土産の何かに施されたニワトリの刺繍です。来年は酉年ということで、12年振りにこれを描かれました。以前の絵は第11回展(2008年9月12日開催)に登場していますが、先の酉年(2005年)の年賀状の挿絵として描かれたものであります。来年の智麻呂氏の年賀状の挿絵はこの絵になるのでしょうか。 (お菓子「栗ぷりん」) (伊勢土産「えびせんべい」) 上の左の絵は菓子舗「千鳥屋」の栗ぷりん。ヤカモチ館長がいつぞやかの智麻呂邸訪問の際に手土産に持参したもののようです。 上の右の絵は、ひろみちゃん8021さんが伊勢旅行の土産にとお持ち下さった海老煎餅のラベルの絵です。海老煎餅そのものではなくラベルの方を描くというのが智麻呂流のようであります。 なお、この海老煎餅のお土産はヤカモチ館長も同じものを頂戴いたしました。しかし、館長は絵は展示すれど、自らは描かない主義にてあれば、えびせんを もらへど絵にせん ヤカモチは 下手な戯れ歌 詠んでもみるか (偐家持)(富有柿) この柿は小万知さんからの戴き物だそうです。 瑞々しく楽しい絵になりました。 柿の絵も結構沢山描いておられます。干し柿の絵は別として、柿の絵は他の果物と一緒に描かれているものも含めると、これが26作目となります。 隣の絵師はよく柿描く絵師だ。(笑) 次の2点、即ちフォックスフェイスとザクロはご友人の坂〇さんのご提供です。 どちらもよく感じが出ていて、いい絵であります。(フォックスフェイス、和名:ツノナス) フォックスフェイスの和名はツノナスというらしいが、直訳してキツネヅラとした方が面(ツラ)だけに面白いのに、と狐目の紀貫之君が言って居ります。そう言っているツラユキ君のツラは雪だらけなのではあります。(ザクロ) フォックスフェイスが「面(ツラ)」ならザクロは「口」ですな。 割れザクロは大口を開けて笑っている風でもあります。狐のツラが面白いと笑っているのだと、尾も白い犬が解説しています。こういうのを、真っ赤なザクロの真っ白な嘘と言います。(デージー、和名:ヒナギク) 上のデージーはご友人の友〇さんから頂戴した花だそうです。 ヒナギクと言う方が偐万葉的にはしっくり来ますが、和歌を作る訳でもないのであれば一般的なデージーということでいいでしょう。 下の落ち葉は智麻呂ご夫妻でのお散歩の折に、桜並木の下で拾い集められたものです。このモチーフも智麻呂絵画展ではお馴染みのもので、これが7作目となります。 落陽は慈愛の色の金の色・・・・中原中也 落葉は九枚に色も描き分けて・・智麻呂(落ち葉) 以上です。今日もご覧下さり、ありがとうございました。

2016.11.17

コメント(8)

-

999999そして遂に100万アクセス

本日ついに100万アクセスの大台に乗りました。 今朝7時過ぎにブログを開いてみたら既に1000078という数字をアクセスカウンターは表示していて、100万アクセスは勿論、その直前の9のゾロ目の画面も撮ることはできませんでした。 わがブロ友では、ビッグジョン7777氏が100万を超えてかなり先を行って居られるし、くまんパパ氏に至っては200万アクセスを超えてはるかな先を行って居られるのであれば、100万アクセスで大騒ぎするようなものでもないのであるが、当ブログにとってはやはり記念すべき日であり、嬉しき日でもある、ということになる。 これまでにご訪問下さったすべての皆々さまに、心より感謝申し上げるものであります。 100万の一歩手前は999999アクセスの9のゾロ目。これを何に見立てるかが難しいところであるが、無難なところでオタマジャクシに見立てて置きましょう。俳句の世界ではオタマジャクシは蝌蚪(かと)と難しい呼び名を使用しますが、わが友人凡鬼さんの俳句にも蝌蚪の句がある。 平等が唯一の掟蝌蚪の国 五線譜を引いてやりたし蝌蚪の国 しかし、この時期、オタマジャクシの撮影は無理。手許の写真にもそれはない。ということで、蓑虫の写真で代用です。蓑虫がズラリと枝に並んでぶら下がっている姿をイメージしていただければ、何とか・・代用にはやはり無理がありますかな(笑)。 そもそも最近は蓑虫も余り見かけなくなりました。絶滅危惧種にリストアップされているらしい。(蓑虫) 或は、落ち葉を並べてみましょうか。(落ち葉) このために撮った写真ではないので、6枚ではなく10枚の落ち葉になっていますが、それはご愛嬌ということで。9の6並びだけに写真にも苦労(96)する。 そして、9のゾロ目の次の瞬間には100万アクセスに到達であります。その瞬間を目撃できはしませんでしたが。 2007年4月29日にブログを開始して、9年6ヶ月と18日で100万アクセスということになりますが、遅い速いは元より問わず、まずはめでたし、めでたしであります。ももよろづ かぞへてうれし しもつきの とあまりむゆかの あさのぶろぐは (にせやかもち) <参考>累計アクセス数の推移 2011年 1月11日 10万アクセス 2011年 3月18日 111111アクセス 2012年12月31日 20万アクセス 2013年 8月 2日 222222アクセス 2014年11月 7日 30万アクセス 2015年 2月22日 333333アクセス 2015年 6月 2日 40万アクセス 2015年 8月 9日 444444アクセス 2015年10月11日 50万アクセス 2015年12月15日 555555アクセス 2016年 2月 3日 60万アクセス 2016年 5月 5日 666666アクセス 2016年 5月27日 70万アクセス 2016年 7月10日 777777アクセス 2016年 7月22日 80万アクセス 2016年 9月15日 888888アクセス 2016年 9月21日 90万アクセス 2016年11月16日 999999アクセス 2016年11月16日 100万アクセス

2016.11.16

コメント(11)

-

雲立ち流る生駒山

最近は早朝に軽く銀輪散歩をすることが多くなった。 それも恩智川べりを北へ、南へというお決まりコースなので、さして写真に撮るべきものもなく、つい生駒山にカメラを向けることになる。そんなことで、生駒山の写真が増えて仕方がない(笑)。以下の写真は11日の朝に撮影したものです。 今夜は月が地球に最も接近するスーパームーンらしいが、雨の夜空とあっては是非に及ばず、わがブログは三日前の朝の生駒山という芸のない題材と相成りました(笑)。(恩智川べりから眺める生駒山地の山並) ※フォト蔵の特大画面サイズはコチラから。(生駒山遠望)朝開き 恩智川辺に わが来れば 生駒の山に 雲立ち流る (偐家持)(同上)(生駒山上)(同上)(同上) やや北寄りの空が朱に染まり始める。 太陽が昇るのは、もっと南寄りの山の端からなのだが、光の加減でずっと北側の空が赤くなっている。その辺の理屈はいまひとつよく分からないのではある(笑)。(朝焼け) そして日の出。 スーパームーンではありません。 ノーマルサンであります。 生駒山頂より南側、府民の森の「ぼくらの広場」のある辺りから太陽が顔を出しました。朝雲に遮られてお月様のようでもあります。(日の出) そして、こちら。 恩智川の畔の工場の煙突からは煙が立ち昇るのでありました。 中也風には、まさに、もとめるでもなく、 おのれ自身を知ってでもいるように、 煙はゆっくりと立ち昇って行くのでありました。 静かな、初冬の朝でありました。(煙突) (同上)<参考>雲な隠しそ生駒山 2016.11.1. 生駒山あれこれ 2012.7.10. 生駒山(射駒山) 2010.8.31.

2016.11.14

コメント(6)

-

岬麻呂旅便り195・帝釈峡&しまなみ海道

本日、友人の岬麻呂氏より旅便りと写真が届きました。 今回の旅は、同氏の大学時代のご友人との旅であったようです。 旅の行程や写真の説明は同氏からの「旅・岬巡り報告195」をご参照下さい。 今回の行き先のしまなみ海道は小生も銀輪散歩で2度訪ねて居り、とても懐かしいものでありました。1度目はブログを始める前のことであったようで、当ブログに記事はありませんが、2度目のそれは記事にしています。<参考>しまなみ海道(1)・三原~生口島~大三島~伯方島 2008.11.13. しまなみ海道(2)・伯方島~大島~今治 2008.11.14.(旅・岬巡り報告195) 福山城は、随分の以前、小生が未だ現役だった頃、職場の部下の母上の葬儀に参列するため福山を訪ねたことがあり、同行の草麻呂氏と共に、葬儀の帰りに福山城に立ち寄ったように記憶するのだが、仔細に見て回ったというのではなかったようで、何を見たというような記憶が殆ど無いのである。或は中に入らずその前を通り過ぎただけというのであったのかも。これは、草麻呂氏にどうであったのか尋ねてみなくては(笑)。(福山城・筋鉄御門)(福山城・天守閣)(福山城・伏見櫓)(帝釈峡・神龍湖) 帝釈峡は小生は未踏。従って、神龍湖も存じ上げない。紅葉が美しいのですな。(生口島・瀬戸田港) 写真奥に写っている島、名前は思い出せないが生口島の向かいのこの島には、黄色い橋を渡って入り、自転車で少しばかり走ったことを思い出します。1回目の銀輪散歩の時のことです。 同様に、平山郁夫美術館、耕三寺、大山祇神社も1回目の時に訪問しています。(平山郁夫美術館)(耕三寺・孝養門)(耕三寺・未来心の丘) 大山祇神社では、自転車置き場の表示がないようであったので、トレンクルを押しながら参道を歩いていると、神官の方から大きな声で叱られました。そこまで怒鳴らなくてもいいものを、と思いましたが、悪いのはこっちなので、直ぐにトレンクルを折り畳んで、手に下げ持って本殿へと向かいました。願わくば、もう少し駐輪場の場所がよく分かるように表示して置いて欲しいものと思ったりもしつつ(笑)。 この神社は「一人相撲」で有名。それかあらぬか、それとも神官の怒声でケチがついたものか、下の写真の右端に写っている石燈籠の処にザックを置き忘れたまま、帰路につき、ホテルの方へと向かってしまうということがありました。かなり走って、途中大きな藤棚のある場所で休憩をしようと、自転車を停めた処で、背中にザックを背負っていないことに気付いたという次第。慌てて取って返しましたが、幸いザックは元のまま石燈籠に立て掛けた状態で鎮座して居りました。無事回収、事なきを得たというハプニング。「一人相撲」ならぬ「二度走り」でありました。(大山祇神社)

2016.11.12

コメント(2)

-

囲碁例会・大阪城と生駒山

本日は囲碁例会で梅田スカイビルへ。 お決まりの昼食場所のれんげ亭は「本日はランチ休ませていただきます。夜の営業は通常通りです。」というような主旨の貼り紙がしてありました。仕方なく梅田スカイビルに直行。先週と同じく梅田スカイビルの里山にあるカフェテリアでの昼食となりました。(WILLER EXPRESS Cafe) カフェテリアの前は、観光バスや高速バスの駐車場になっている。 下の写真の右側のピンクのバスが高速バスである。名古屋行きの表示がされていました。(同上) 本日の囲碁例会の出席者は、福〇氏、村〇氏、竹〇氏、平〇氏と小生の5名に、本日、初参加の東〇氏を加えて全6名と久々に盛況でした。 小生は午後3時頃には引き上げる予定での参加であったので、福〇氏と竹〇氏のご両名と対局したのみで、2戦全敗とふるいませんでした。特に竹〇氏には1目半差の負けにて惜しい負けでした。これで今年の通算成績は23勝18敗(14回参加)となりましたが、例会をアト2回残して、5つ勝ち星が先行していますので、この後連敗が続けば微妙なことにならぬとも限らぬものの、何とか勝ち越しで一年を終われそうです。 さて、MTBによる銀輪散歩立ち寄り先は、今回は何処と言ってなく、大阪城公園を通り抜けただけでありますので、その写真などでお茶を濁して置くこととします。(大阪城)フォト蔵特大サイズ写真の画面はコチラから。 (同上) 帰宅したら、何となんと、嫌われ者対決の米国大統領選挙、トランプ氏が当選確実とTVが報じていました。 本記事と米国大統領選挙は何の関係もありません。同様に生駒山も関係はないのですが、枯れ木も山の賑わい、写真も記事の賑わい、生駒山の朝焼けの写真を掲載して置きます。但し、昨日8日の朝の生駒山です。(2016年11月8日朝の生駒山)(同上)ひんがしの 山にかぎろひ 立つ見れば 銀輪とめて 撮るのほかなき (河内人麻呂)(同上)(同上)

2016.11.09

コメント(6)

-

是非に及ばず

ホットケーキからチョコレートケーキへと変化した花園中央公園のコフキタケ、その後そばを通りかかる都度様子を見ていましたが、子どもたちに踏まれたか、このような姿になってしまっていました。(10月29日のコフキタケ)(同上) (8月7日のコフキタケ) (8月12日のコフキタケ)(9月8日のコフキタケ)<参考>「ホットケーキからチョコレートケーキへ」2016.9.28. そして、「この実何の実」もこんな姿に。(10月30日の「この実何の実」) つまり地に落ちてしまったのでありました。 実の付け根からポロリと落ちたというのではなく柄が付いたまま落ちているので、誰かが折り取って捨てたとも考えられるが、真相は薮の中である。落ちた処は元の木の根っこで薮の中ではないのであるが。 (9月3日の「この実何の実」) (10月17日の「この実何の実」)<参考>「銀輪花散歩・秋づけば」2016.9.17. 「この実何の実のその後」2016.10.20. ホットケーキことコフキタケも「この実何の実」も、こうなっては観察する意味もなし。是非に及ばず、という奴である。 もう少し長くブログネタに利用できるかと思いましたが、意外に早くその結末を迎えてしまいました。今回で観察日記は打ち切りと致します。尤も、「この実何の実」の方は、依然として正体不明なので、来年の春か夏かは知らないけれど、花の咲く時期に「花」の方を観察してみることとします。花によってこの木の名前を知るための手掛かりが掴めるかも知れませんので。 さて、上の両者は共に余り色気のない画像でありましたので、サザンカの花などを掲載して「お口直し」ならぬ「お目直し」乃至は「お色直し」と参りましょう。(山茶花) (同上1) (同上2) (同上3) (同上4) (同上5) (同上6) 一株のサザンカの花の蕾の固いものから開花したものまでを適当に撮影して並べてみました。一つの花の蕾から開花までを観察撮影した風にも見えるかと思いますが、全て別の花たちであります。 この手法は同じくサザンカの花で過去にも使ったことがあり、調べてみると昨年の12月のことでありました。<参考>「銀輪花散歩・パンジーの人相と山茶花、辛夷、車輪梅」2015.12.16.(同上7) そして、ニシキギの美しい紅葉です。くちびるに 紅をひと刷毛 あざやかに 引いて錦木 朝風に立ち (偐家持)(ニシキギの紅葉)

2016.11.05

コメント(5)

-

囲碁例会・梅田の里山

記事が前後しましたが、一昨日2日は囲碁例会の日でありましたので、本日はその記事とします。 いつもより早く家を出たので、れんげ亭はまだ準備中。囲碁会場のある梅田スカイビルの里山のカフェテリアでの昼食となりました。 里山の一角に、高速バスを運行する会社WILLER EXPRESSが運営する、その名もWILLER EXPRESS Cafeというカフェテリアがある。高速バスのターミナル・待合がビル1階に設置された時に同時に開設されたのでしょう。 屋外のテラス席が小生のお決まりの席。喫煙ができるからである。 写真に写っている自転車が小生の愛車のMTB。敷地内は自転車乗り入れ禁止であるが、手で押して歩く段には文句も言われないので、このようにカフェテラスの前まで持ち込める。手前の椅子に置いてあるのが小生のザック。このザックは、ブロ友にして、中学の同級生且つこの前からは若草読書会のメンバーの一人でもあるという、ひろみちゃん8021さんからの戴き物である。偐山頭火さんと小生とのお揃いでそれぞれにプレゼント下さったもので、このように重宝して使わせて戴いています。(WILLER EXPRESS Cafeにて) (同上) 上の3枚の写真は、カフェテラスの席に座ってカメラを構えて撮ったものです。下の段の左側の写真には猫が写っています。イタチらしき動物(子猫かも知れない)も一瞬走り抜けたのですが、カメラに収めることはできぬ早業にてすぐに植え込みの中に姿を消しました。下段右側は、梅田スカイビル。席からはこのように間近に見上げることができる。 (梅田スカイビル) ビルの中庭・ワンダースクエアでは、早くもX‘masツリーの準備(写真左)が始まっていました。(同上) 囲碁会場は以前はスカイビルの中にありましたが、今はアネックス棟のガーデン5(写真右手前の建物)の最上階の5階の1室(コーナーに白いベランダのある部屋)に移っている。 この日の出席者は福〇氏と村〇氏と小生の3名のみ。 福〇氏に勝ち、村〇氏に負けて、この日は1勝1敗。これで今年の通算成績は23勝16敗である。会員は目下の処8名、近く新会員1名が増えて9名となる予定であるが、全員出席というのはなかなか実現しないものである。かく言う小生も今年はこれまで19回中13回出席しているのみである。 さて、囲碁会場に入る前に里山を少し散策しましたので、撮影した花などをご紹介して置きます。(里山の稲田) 稲田には案山子が2体立っていました。(里山のススキ) ススキの穂が銀色に輝いていました。 フジバカマも咲き始めていましたが、撮影をし忘れたようです。(ツワブキとホトトギス) 木陰ではツワブキとホトトギスが咲いていました。(ホトトギス) (同上)(ムラサキシキブ) この里山のムラサキシキブはこの時期いつも見事な実をつけて目を楽しませてくれる。コムラサキはまだ十分に色づいていなかったので撮影しませんでした。ナナカマドの実も同様でした。 (同上)(同上)

2016.11.04

コメント(4)

-

三日月見れば

今日は3日。正確な月齢の程は知らねども、3日ならば三日月で文句あるめえ、と夕刻に南西の空に三日月と金星が見えました。(三日月と金星) 一番星・宵の明星の金星が月の斜め左下に輝いている。 二番星の木星は何処にあるのか、見えない。 いつであったか、三日月と金星と木星が二等辺三角形のような形に接近して並び、人の顔のように見えたことがあり、それを写真に撮ってブログに掲載したことを思い出しました。調べてみると、2008年12月1日のことでした。<参考>若草読書会 2008.12.1. ニッコリマークは昨夕のみ 2008.12.2.(同上) ところで、星のマークと言えば☆であるが、日本では古来星は〇で表して来た。相撲の白星、黒星などがその例である。これは、空気中の水分、つまり湿度の高い我が国では、星はキラキラと尖って輝くことが少なく、丸く見えることによるのだそうな。 尤も、我がカメラでは☆でも〇でもなく、なにやらへしゃげたような形に写ってしまっていますが、手ぶれの所為で、湿度とは関係ないようです。(同上)(三日月) 三日月で思い浮かぶ歌としては、小生の場合は先ずこれですかね。大伴家持さん15歳の時の歌であったかと。ふりさけて 三日月見れば ひと目見し 人の眉引 思ほゆるかも (大伴家持 万葉集巻6-994)(振り仰いで三日月を見ると、一度逢っただけのあの人の美しい眉が思い浮かぶことだ。) (注)眉引=まよびき(同上) 大伴家持に歌の手ほどきをしたのは、叔母の大伴坂上郎女だろうと言われている。その彼女の歌で三日月の歌と言えばこれでしょうか。月立ちて ただ三日月の 眉根(まよね)掻き 日(け)長く恋ひし 君に逢へるかも (万葉集巻6-993)(月がまた生まれ出て来る時の三日月のような私の眉を掻いたからでしょうね。長らく待ち焦がれたあなたにお逢いできたのですもの。) (注)眉根掻き=眉を掻くと恋しい人に逢えるという俗信があった。 <参考>大伴家持の母 2012.9.17.

2016.11.03

コメント(2)

-

雲な隠しそ生駒山

朝に日に 見つつもをらむ 生駒山 雲な隠しそ 雨は降るとも (偐家持) (注)朝に日に=「あさにひに」と読んでいただいてもいいが、万葉風には「あ さにけに」と読んでいただくのがいいかと。(本歌)君があたり 見つつもをらむ 生駒山 雲なたなびき 雨は降るとも (万葉集巻12-3032) わが家は生駒山系の山の西麓にある。 生駒山は小さい頃からいつもそこにある山なのである。 銀輪散歩の折も北へ走れば右手に、南へ走れば左手に、西に向かえば背後に、東に向かえば正面に、その山はいつもある。 路地などを巡っているうちに方向が怪しくなると生駒山がどちらに見えるかで方向を見定めたりということもある山でもある。 ということで、本日は最近の生駒山の写真を何枚か紹介します。(生駒山)生駒山・wikipedia(同上) 以下は早朝の生駒山です。(生駒山の朝、日の出前) (朝焼けの生駒山)(生駒山の朝と横雲) (同上)(雲燃えて生駒の山は目覚むるならし) 生駒山を詠んだ歌は万葉集に7首ある。 うち6首は2010年8月31日の記事「生駒山(射駒山)」にて紹介済みなので、同記事をご参照下さい。生駒山という名ではなく草香山という名で詠われている歌ということで同記事には取り上げなかった生駒山の歌1首を掲載して置きます。おし照る 難波を過ぎて うちなびく 草香の山を 夕暮に わが越え来れば 山も狭に 咲けるあしびの 悪しからぬ 君をいつしか 往きてはや見む (万葉集巻8-1428)(<おしてる>難波を過ぎて<うちなびく>草香山を、夕暮に私が越えて来ると、山いっぱいに咲き満ちている馬酔木の悪しくない君を、行って早く見たい。)

2016.11.01

コメント(4)

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- もうすぐ入れなくなる「現存最古の天…

- (2025-11-15 21:00:03)

-

-

-

- 懸賞フリーク♪

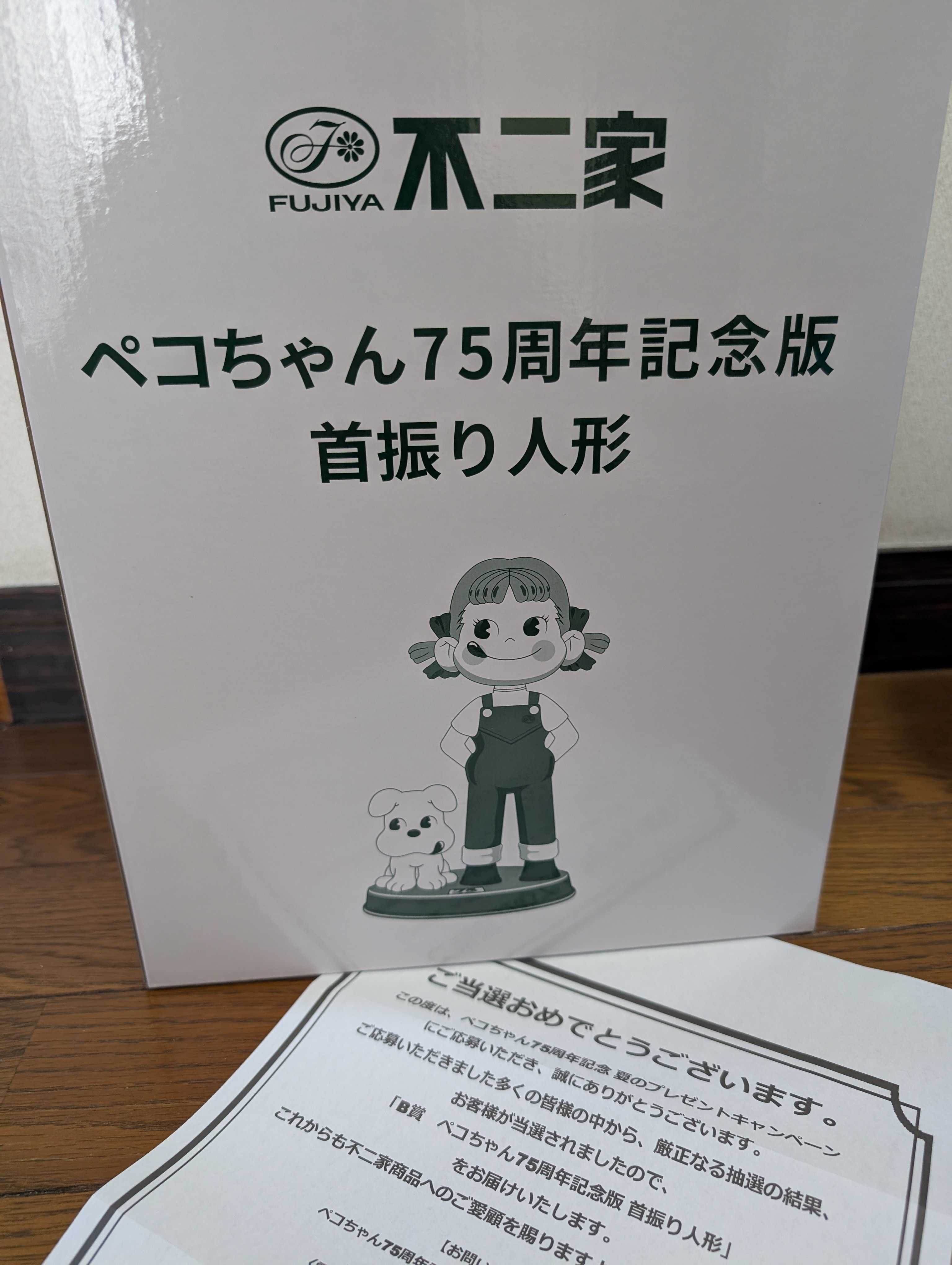

- ペコちゃん首振り人形

- (2025-11-15 09:01:50)

-