2016年07月の記事

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

大阪城公園のフクロウ

今日は、梅田で大学同期の黒〇君、谷〇君、守〇君とランチ会食。毎年5月、11月に開催している関西周辺在住者(一部は岡山、福井、富山在住者も含むが)同期会であるが、次の11月のそれは、できたら東京方面在住者にも出来るだけ参加して貰おうということになって、どうするかの打ち合わせを兼ねての四者会談でありました。 前回の5月の同期会は他の用件があって、小生は初めて欠席。その場で東西合同・母校キャンパスを訪問、などの提案が出て、今回の四者会談になったのであるが、小生は欠席していたので、その辺のニュアンスがよく分からず、他のお三方から説明を受けながらの打ち合わせでありました。この件はブログに書くほどのものでもなければ、これにて置くこととします。 で、この日も、ランチ会食ということなので、炎天下、自宅よりMTB(自転車)で出掛けることとしました。着替えのTシャツと着替えの際にタオルを濡らして体の汗を拭うためとてタオルを余分にザックに入れて、家を出ました。 コースは梅田での囲碁例会の時と同様のコース。大阪城公園経由梅田でありました。 大阪城公園の桜広場の一角に桜の切株があり、そこに可愛いフクロウが居たのでした。(大阪城公園のフクロウ) この切株の前をMTBで通り過ぎようとして、フクロウが目に入りました。 置いてあるのかと思い、触ってみましたがビクともしない。強力な接着剤で貼り付けてあるのか、或は、切株のこの部分を残して彫刻し、彩色を施したものかも知れない。 写真でよく見ると、切株には深い亀裂があり、その亀裂は丁度フクロウの体にかかるような位置にあるから、切り出したものであれば、フクロウはもう少し左側に寄っていなければならない気がする。やはり、接着したものだろう。(同上) 何とも可愛いフクロウである。何方の作品かは知らないが粋なことをする人がいるものですな。(同上) 帰途、中央大通り(国道308号)が第二寝屋川を渡る、西堤大橋の西詰めまで来ると、其処にある稲田桃の木に桃の実がいっぱい生って居ました。 往路で目にしたのですが、忘れなければ帰途に撮影しようとやり過ごしました。忘れずに撮影しましたから、まだボケてはいないようです。写真は少しボケましたが。(稲田桃) 稲田桃については、これまでにも取り上げているので、記述は省略します。下記参考記事をご参照下さい。 <参考>歌留多の桃でいかにも稲田桃だな芋煮会でも物足るか 2015.6.17. 紅にほふ桃の花・いささか痛い腿の肉 2015.2.14. 囲碁例会・城の桜も今盛りなり 2015.4.1.(同上) 稲田桃は取る人もないようで、木の下に沢山落ちるに任せているようです。余り美味しくはないのでしょう。川俣の 稲田の桃や いたづらに なるか落つらむ 食ふ人なしに (笠桃村)(本歌)高円の 野辺の秋萩 いたづらに 咲きか散るらむ 見る人無しに (笠金村 万葉集巻2-231)

2016.07.30

コメント(9)

-

キマダラカメムシの成虫も居ました。

前頁の日記はキマダラカメムシの5齢幼虫でしたが、成虫の写真も掲載しなくては「画亀点睛を欠く」というものであろうと、本日は、銀輪散歩のついでに、花園中央公園の桜広場でカメムシの探索を始めました。 すると、いるは、いるは、いろはにほへと、すぐに見つかりました。桜の木の3本に1本の割合位でキマダラカメムシを見掛けました。(キマダラカメムシの成虫) (同上)(同上 今まさに飛び立とうとしているところ。) 動き回る奴に執拗にカメラを向けていると、遂に腹を立てたか、上の写真のように前肢を立てて身を起こすと、白い翅を広げて飛び去って行きました。 こちらの木では恋人たちが子孫を残すための営み。無粋なことなれど、これも写真に撮って置くことに。(同上 交尾中) (同上) 桜の木の幹が二股に分れた場所に、クマゼミの死骸が転がっていて、それにキマダラカメムシが取り付いているのを目撃しました。 小生の身長よりも少し高い位置であったので、見上げる形になり、肉眼では何をしているのかよくは見えないのでありましたが、手を高い位置に差し伸べて撮影したのが下の写真です。 まるで、クマゼミを襲っているような図である。 (クマゼミの死骸に取り付いているキマダラカメムシ) カメムシは樹液や草の汁を吸うのがその食性であるから、蝉を食べるということはない筈。しかし、このキマダラカメムシは色んな木の樹液や草の汁を吸うようだから、虫の死骸に取り付いてその体液などを吸っても不思議ではない。亀虫に あれどもわれは 噛めしまへん 虫の死骸の 液は舐むとも (偐亀丸) 本日も、虫苦手のお方には申し訳なき内容と相成りましたがお赦し賜りたく。

2016.07.29

コメント(12)

-

キマダラカメムシ

銀輪散歩の途中に立ち寄った、恩智川沿いの加納緩衝緑地公園で、カメムシを見付けました。と言っても、未だ翅のない幼虫のカメムシ。次に脱皮すると成虫になるキマダラカメムシの中齢幼虫でした。 体長1cm程度の小さな虫で、動き回るというようなこともあって、少しピントの甘い写真になってしまいました。 虫の嫌いなお方はパスして下さい。 (キマダラカメムシの幼虫) カメムシも色んな種類がいて、それぞれの意匠が面白いのであるが、幼虫と成虫とでも同じカメムシとは思えない変身を遂げるので興味深い。 虫が斑点や縞模様など様々な意匠を凝らした外観を装うのは、鳥などの天敵から身を守るためなんだそうな。模様があることによって、虫の輪郭が遠目には曖昧になり、天敵から見つかりにくくなるのだという。 まあ、何にしても「触らぬカメに祟りなし」である。迂闊に触るとカメムシは強烈な匂いをふりかけて来るから「幼虫」と雖も「要注意」なのだ。 <参考>キマダラカメムシ・昆虫エクスプローラ キマダラカメムシは、台湾・東南アジア原産の帰化種。最近は急速に分布を広げているらしい。 左眼に棲みついた小生の虫のことは、21日の日記でご紹介したが、昨日、病院の眼科で診察を受けて来ました。網膜など目の中は綺麗で問題となるようなものは見つからない、眼球内の水晶体と網膜の間の空間を満たしている液体に何らかの濁りのようなものを生じていて、それが「虫」の像を結ぶ原因になっているのではないか、という推察であったが、要するに「よく分からん。」ということであったのですな。 もっと増えて来るようなら、また来て下さい、とのこと。一匹でも邪魔なのに、何匹も登場したらお手上げになる(笑)。 今日も健在のこの虫も黄色なので、キマダラヒダリメムシという名で呼ぶこととしました。オスかメスかは知らぬが一匹では繁殖も出来まいから、増えることはない、と考えて置きましょう。

2016.07.26

コメント(6)

-

ひぐらしの・・

昨日の銀輪散歩で見掛けたクマゼミです。 大和川へと向かう恩智川べりの小さな公園の桜の木にとまっていました。 木陰のベンチでパソコンのキーボードを打っている青年が居て、少し言葉を交わしましたが、作業のお邪魔をしてはいけないので、水分補給の休憩の後、蝉を撮影して、その場を離れました。(クマゼミ)(同上) クマゼミは午前中に鳴き、午後からは殆ど鳴かない。これに対してアブラゼミは午後から夕方にかけて鳴く。これを「蝉時計」と言うそうだが、時計にしては実に大雑把なものではある。 (アブラゼミ) 我々が子供の頃は、クマゼミは少数派でアブラゼミが隆盛であったように思うが、温暖化の所為か、近頃は逆転して南方系のクマゼミが圧倒的に多数である。この蝉は大型で飛翔力も優れているから、ニイニイゼミやアブラゼミが飛び越えられない大きな川も飛び越えて容易にその繁殖の場所を拡大することができる。 近頃は、熊が人里に現れ、熊に注意、という看板がやたら目に付くが、蝉の世界もクマが席巻しているようだ。アブラゼミなど蝉の世界でも「クマに注意」が囁かれているそうな(笑)。 ところで、万葉集に蝉が登場しているのかと言うと、登場しているのであります。しかし、「蝉」という言葉というのもあるが、他は全て「ひぐらし」という言葉である。このことから、万葉の頃は蝉はヒグラシしかいなかった、という論も成り立つのだが、虫の分類などに関心のなかった万葉人にとっては、蝉の種類などはどうでもよく、全て「ひぐらし」と呼んでいたかも知れないから、何とも言えない。 秋に鳴く虫を全て「こほろぎ」と呼んでいた万葉人のことであるから、ありえないことではないだろう。 それはさて置き、「ひぐらし」の歌を見てみると、アブラゼミやクマゼミの鳴き声では歌の感じにそぐわず、ヒグラシの「カナカナ・・」という鳴き声でなくてはならないという感じの歌が殆どではある。隠(こも)りのみ をればいぶせみ 慰むと 出で立ち聞けば 来鳴くひぐらし (大伴家持 万葉集巻8-1479)(屋内に引きこもってばかりいると、うっとおしいので、気を晴らそうと外に出て立って聞いていると、やって来て鳴くヒグラシよ。)黙然(もだ)もあらむ 時も鳴かなむ ひぐらしの 物思ふ時に 鳴きつつもとな (万葉集巻10-1964)(何の物思いもない時に鳴いてほしい。ヒグラシが、物思いしている時に鳴いてしようがない。)ひぐらしは 時と鳴けども 恋ふるにし 手弱女(たわやめ)我は 時わかず泣く (万葉集巻10-1982)(ヒグラシは今が時だと鳴くけれど、恋のせいで、かよわい私は時をかまわず泣き続けています。)暮影(ゆふかげ)に 来鳴くひぐらし ここだくも 日ごとに聞けど 飽かぬ声かも (万葉集巻10-2157)(夕方の光の中に来て鳴くヒグラシは、こんなに毎日聞いても、飽きない声だ。)萩の花 さきたる野辺に ひぐらしの 鳴くなるなへに 秋の風吹く (万葉集巻10-2231)(萩の花の咲いている野辺にヒグラシが鳴いている折、その折に秋の風が吹く。)夕されば ひぐらし来鳴く 生駒山 越えてぞ吾が来る 妹が目を欲り (秦間満(はたのはしまろ) 万葉集巻15-3589)(夕方になるとヒグラシが来て鳴く生駒山を越えて、私はやって来たのだ。妻に逢いたくて。)石走(いはばし)る 瀧もとどろに 鳴く蝉の 声をし聞けば 京都(みやこ)しおもほゆ (大石蓑麻呂 万葉集巻15-3617)(岩の上をほとばしり流れる激流が音をとどろかせているように、響き渡って鳴く蝉の声を聞くと都のことが思われる。)恋繁み 慰めかねて ひぐらしの 鳴く島かげに いほりするかも (万葉集巻15-3620)(恋の思いがいっぱいで、慰めようもなく、ヒグラシの鳴く島陰に仮廬を結んで旅寝することだ。)今よりは 秋づきぬらし あしひきの 山松かげに ひぐらし鳴きぬ (万葉集巻15-3655)(今から秋らしくなるようだ。山の松の木の陰でヒグラシが鳴いたよ。)ひぐらしの 鳴きぬる時は をみなへし 咲きたる野べを 行きつつ見べし (秦八千島(はたのやちしま) 万葉集巻17-3951)(ヒグラシが鳴く頃には、オミナエシの咲いている野辺を行きながら、見るのがよろしい。) この日は大和川畔まで走ったのみで、引き返しましたので、左程の距離を走っていません。往復路の途中の恩智川沿いにあった喫茶店、かつては不思議なご縁で、万葉ナナの会などという集まりを持った喫茶店、Cafe de nanaも閉店になった後、これをつぐ新しいテナントも入っていないようで、シャッターは下りたままでありました。(大和川、石川との合流点。中央、奥から流れ込んでいるのが石川) (大和川を渡る近鉄大阪線。写真奥に河内国分駅がある。)(元、喫茶ナナ) ヤカモチの南方面への銀輪散歩では珈琲休憩によく利用した喫茶店であるが、今はそれも叶わず、毎度素通りである。これに代わる喫茶店は未だはっきりとは決まっていない。恩智川沿いの道から少し外れると喫茶店も色々とあるにはあるが・・。 本日は、蝉と万葉のお話でした。

2016.07.24

コメント(10)

-

80万アクセス通過

本日夜11時頃に80万アクセスを通過しました。 799999アクセスになっていることに気が付き、カメラを持ち出し、ページを最新に更新したら、既に800001アクセスになっていて、800000アクセスの画面の撮影は逃しました。まあ、「通過」の記事であるから、その前後の写真があるのも一興と言うものであろう。 ご訪問下さった皆さまに感謝申し上げますと共に、今後とも当ブログをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 (通過直前) (通過直後)<累計アクセス数の推移> 10万 2011.1.11. 20万 2012.12.31. 30万 2014.11.7. 40万 2015.6.2. 50万 2015.10.11. 60万 2016.2.3. 70万 2016.5.27. 80万 2016.7.22.やそよろづ ふみてふみづき つゆもあけ あきまつむしの こゑのこほしき (八十家持)(百日紅)

2016.07.22

コメント(6)

-

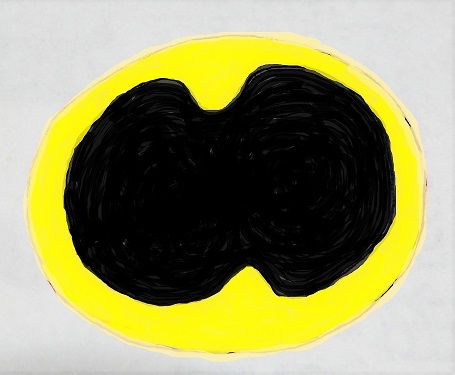

左目の中に虫

数日前から目の中に小さな虫が棲みつきました。 大きさは、蚊程度の体長数ミリの小さな奴である。 どんな形かと言うと、こんな色と形です。 ものを見ていると焦点のすぐ上くらいの位置にこいつが居る。で、この虫に焦点を合わせると、左へ、左へと移動して行く。飛蚊症というのは承知しているが、それは何やら黒い点が視界を横切るというもので、このように何やら虫の形で、黄色い色を持っているというのではないように思うのだが、これも飛蚊症なんだろうか。 左眼を閉じて、右眼だけで見るとこの虫は現れない。左眼を開けるとこれが見える。多分、左眼の水晶体か網膜にこのような映像が写り込む何らかの変状が生じているのであろう。映像刺激を受け取ってその情報を処理する、脳細胞乃至は視神経の方の異常ではないと思われる。 そのうちに病院へ行って診て貰うことにしよう。 小生の耳の中にはニイニイゼミが以前から棲みついていて、床につき外界が静寂になると、この蝉が鳴き始める。これはもう慣れっこになっていて、特段の不便も感じないので、ニイニイゼミとは仲良くやっている。 従って、この左眼の虫とも仲良くすればいいのであるが、読書などしていると、読んでいる文字の直ぐ上にこいつが現れるので、時に気が散るというか、些か邪魔なのである(笑)。 目に関しては、もう一つ厄介な現象がある。これは、時々、突然に現れるのであるが、稲妻のような光るギザギザの塊が焦点を合わせた場所に登場するのである。 これが現れるとその部分の文字はこれに遮られて見えない。見ようとしたところにあらわれるのであるから、手に負えない。 時間が経過すると、この光る塊は段々と大きくなって行き、その内側はものが見えるようになる。やがて更に大きくなって、ものが見える内側の領域がどんどん広がり、光る(恰も点滅するネオンサインのように、或は風に揺らいでいるようにも見える)部分は視界の外縁部分のみとなる。更に時間が経過すると、ギザギザに光る部分は視界の外へと消えて行き、正常の視界に戻るのである。 光る部分の形状は言葉では表現しにくいので、図示するとこんな感じです。 上の図は、このギザギザが登場して、視界の中でかなり大きく広がった状態の形状です。最初は、このギザギザが小さく且つ上下が閉じた状態に近いので、読もうとする字にかぶさって字が読めないことになる。 上の程度に広がると、ギザギザに光る部分はものが見えない状態であるが、その内側部分は普通にものが見える。焦点は中心部にあるから、周囲の違和感を別にすれば、字など見ようとするものは普通に見える。 この現象が現れたのは、自転車事故で背中の肋骨を5本折った時に、頭を少し打っていて、その直後のことであった。しかし、病院での診察を待っている間にその現象は消滅したので、気にしなかったのであるが、その後、時々生じるようになって今日に至っている。今となっては、その事故が原因であるのかどうかは知る由もないこと。 何年かして、この現象を眼科医に相談したが、それは眼の異常ではなく、脳の方だろうということで、それっきりになっている。 このギザギザが現れて消えるまでの時間は長くても5~6分のことで、この間だけ我慢すればいいということで、特段の深刻な日常生活上の不都合はありません。 読書の最中や、ブログ記事を書いている時などにこれが生じると、暫し休憩という不便はありますが(笑)。万葉の会や読書会などで、資料の原稿を読みながら説明をしている時にこれが生じると、原稿を読むのは諦めて適当に誤魔化したり、説明を端折ったりという臨機の対応を必要としますが、月に1~2度(多くても3~4度)生じるに過ぎない現象にて、そのような不都合になることは滅多にないことであります。 本日は、虫と稲妻の話でありました(笑)。

2016.07.21

コメント(19)

-

花めぐり・岬麻呂旅便り191続編

一昨日(18日)、近畿地方にも梅雨明け宣言が出され、本格的な夏シーズンの到来となりました。毎日、暑い日が続いていますね。 皆さまにはお変わりございませんでしょうか。 暑中お見舞い申し上げます。 さて、当ブログの本日の記事は、昨日の記事の続編です。 岬麻呂氏が北海道旅行で撮影された花の写真であります。 ブロ友の「ふろう閑人」氏が丁度同じ頃に大雪山系の山を登山されていて、その折に撮影された花の写真をブログでご紹介されていますので、それらの花と重なってしまう花の写真もあるのですが、それはそれとして、こちらは、岬麻呂編の「花めぐり」であります。 <参考>ふろう閑人氏のブログ記事 大雪山系で見た花々 2016.7.14. 先ずは、登山ではよく見かけるチングルマから。 漢字では珍車と書くが、銀輪も車。何か親近感を覚える高山植物であります。(チングルマ)※チングルマ・Wikipedia 花の解説などは、ヤカモチの手に余ること。それぞれ、ネット記事で参考となる解説を探し出して貼り付けて置くことといたしましたので、ご参照願いたく。 これらの花は、ロープウェイ姿見駅(標高1600m)から姿見の池(同1700m)辺りにかけて自生するものを撮影されたようです。岬麻呂氏の解説によると、この辺りを含み、「北海道の最高峰旭岳(標高2291m)の周辺はカムイミンタラ(神々の遊ぶ庭)と言い伝えられている。」とのことです。 皆さまも暫し「神々の庭」にてお遊び下さいませ。(エゾコザクラ)※花図鑑・エゾコザクラ(エゾノツガザクラ・赤)※エゾノツガザクラ・Wikipedia 点々と咲いている小さな赤紫色の花がエゾノツガザクラ。 その変種にて白花のエゾノツガザクラが下の写真。突然変異とのこと。(エゾノツガザクラ・白)(ウラジロナナカマド)※ウラジロナナカマド・Wikipedia(メアカンキンバイ)※野の花・山の花 北海道・メアカンキンバイ(ショウジョウバカマ)※ショウジョウバカマ・Wikipedia(コマクサ)※コマクサ・Wikipedia 岬麻呂氏は、昨年のご旅行でご覧になった白い花のコマクサについて「盗掘されて株がない。」と書いて居られましたが、そんな怪しからぬ輩が居るのですな。高山植物に限らず、その土地に自生の「野の花」は、撮ってもいいが、盗ってはならないのである。 その盗まれてしまったかも知れない白いコマクサの写真がこれです。 赤い靴はいてた女の子ではないけれど、 ♪白い花 咲いてた コマクサは♪ ♪誰かさんに盗まれて 無くなった♪ であります。 悲しいことです。 (白いコマクサ) ※この写真は、岬麻呂旅便り・富良野から(2015.7.27.)に掲載されています。(キバナシャクナゲ)※キバナシャクナゲ・Wikipedia 名前からして黄色みを帯びた花なんでしょうが、写真では白っぽく写ってしまうようですな。(エゾウツギ)※高山植物・エゾウツギ(エゾイソツツジ)※イソツツジ・Wikipedia エゾイソツツジ・かぎけんWEB(イワブクロ)※イワブクロ・Wikipedia 以上、昨日、今日と2日続きで、友人撮影の写真に便乗しての記事となりましたが、昨日の記事が今年になって丁度100件目の記事に該当し、今日のこの記事が、ブログ開始以来、丁度2000件目の節目の記事であるということに気がつきました。 2007年4月29日から始めた当ブログ。9年2ヶ月と20日間(3370日間)で2000件の記事アップ。よくも書きたり、続けたり、だと、我ながら「感心」であります(笑)。<参考>岬麻呂旅便り関連記事一覧はコチラから 当ブログの花関連記事はコチラから

2016.07.20

コメント(8)

-

岬麻呂旅便り191・木力工房、富良野、美瑛、大雪旭岳

岬麻呂さんから旅便りと旅の写真が届きました。 今回の旅は、北海道・富良野、美瑛などのようでしたが、先日のブログ記事(友人十色・2016.7.15.)でご紹介申し上げました通り、小生のブログ友達であるfurano-craftさんのショップ「木力工房」をお訪ねになるという、愉快なこともありましたので、先ずは、そのご紹介から。 木力工房は、富良野市の麓郷の森の中にある。 度々、北海道のこの方面にご旅行されている岬麻呂さんである。当ブログの記事や小生からのメールなどでfurano-craftさんのことをお知りになり、次の北海道旅行ではfurano-craftさんのショップに立ち寄らせていただくかも知れない、と仰っていました。そんなことから、或はと期待していましたが、そのお言葉通りに、この7月14日にご訪問下さったのでありました。その日の夜のメールでfurano-craftさんが早速にお知らせ下さったので、岬麻呂氏のご報告を待つまでもなくそれを知るところとなり、15日の日記でそのことをご紹介申し上げたという次第。 <参考>偐万葉・ふらの篇 furano-craft氏のブログはコチラ。 同氏開設の木力工房・富良野麓郷庵(富麓庵)のHPはコチラ。(麓郷の森) 岬麻呂さんは、furano-craftさんについて、「芸術家特有のやや気難しい性格のお方」でなければ良いのだが、と思いつつ木力工房をお訪ねになったようだが、そのご心配は杞憂であったようで、メールには「親切で気さくな方で楽しい時間を過ごすことができました。」とありました。 送られて来た写真の中には、工房の小屋とその前に置かれたベンチに腰をおろして微笑んで居られるfurano-craftさんとが写っている写真もありましたが、ネットでお顔を公開してよいのか(まあ、普通には「よくない」でしょうね。)どうか判断がつきませんので、これは非公開とします。(furano-craft氏のショップ入口に・木のアーチゲート設営中) 岬麻呂さんがご訪問された時は、アプローチに木の枝にてアーチゲートを設営すべくfurano-craftさんが奮闘なさっていた、まさにその時であったようで、脚立が写るこの写真について「私がお訪ねして作業を中断させてしまった証拠写真です。」と仰っています。 このアーチゲートはfurano-craftさんが、ブログに写真掲載してご紹介されていたものだと思います。 木力工房のプロセニアム・アーチですな。 <参考>「今日は散策路に時空のアートを創作設置いたしました。」(furano-craft氏のショップ内に飾られている智麻呂氏の絵) そして、これは智麻呂さんが描かれたジャガイモの絵です。 何故、この絵が此処にあるかと説明すると長くなるので省略します。下記の関連記事をご覧戴くとご理解いただけるかと。 <関連記事> 第154回智麻呂絵画展 2015.1.25. 降る雪と共に来たれる北の芋 2015.1.2. ブロ友さんの「けん家持さん」から頂いた「智麻呂画伯の絵画」(富良野・麓郷展望台からの眺め) ※麓郷展望台は下記記事にも登場しています。 岬麻呂旅便り189・エンゴサク咲くを見むとや(2016.5.16.) 岬麻呂旅便り・富良野から(2015.7.27.) 上は麓郷展望台。 furano-craftさんもお気に入りの場所、とは岬麻呂さんの言。麓郷の 短き夏や とりどりに 花咲きををり 千里の沃野 (偐家持)(旅・報告191) 岬麻呂さんの「旅・報告191」のタイトルが「北海道 花めぐり」とあるように、今回の旅の主目的は「花めぐり」にあったようです。 沢山の花の写真も追加でメール送信いただいたのですが、その解説というか、説明の葉書は未だ届いて居りませんので、明日以降にご紹介することとし、富良野、美瑛、大雪旭岳などの景色をお楽しみ下さいませ。(富良野・ファーム富田のラベンダー畑)(富良野・風のガーデン) ※風のガーデンは下記記事にも登場しています。 岬麻呂旅便り・小笠原諸島(付北海道旅行)(2015.6.9.)(大雪山・旭岳)(美瑛・ポプラの木と畑)(美瑛・四季彩の丘)<参考>岬麻呂旅便り関連記事一覧はコチラから

2016.07.19

コメント(8)

-

2016年青雲会総会

本日は大学の同窓会・青雲会の総会。 午前10時開会で、会場は大阪駅ビル内のホテルグランヴィア大阪。 囲碁例会なら自宅から自転車で、というのがヤカモチ・スタイルなのであるが、青雲会総会ではそうも参らず、電車で・・。 定刻に開会。議事終了後、第2部は大阪大学総長西尾章治郎氏による「University 4.0への挑戦」と題しての講演。新総長のもと、阪大の新しいチャレンジへの力強いメッセージを頼もしく拝聴いたしました。 第3部は懇親会。来賓の先生方や在校生も含めて100名弱の出席。第6期の安〇氏の乾杯のご発声で開宴、先輩・後輩・同期の交流・懇親の楽しいひとときを過ごしました。(青雲会総会・懇親会) ナナ万葉の会や青雲塾の万葉ウオークなどで、一緒に歩いたこともある、植〇氏や中〇氏も来て居られて、高岡万葉旅行をしてみないか、との話も出ました。 この秋にでも、旧ナナ万葉の会の皆さんにも声かけして、ご参加戴ける範囲で参加を募り(最低限、植〇・中〇・ヤカモチの3人組で)高岡万葉歴史館ほか伏木周辺をウオークしてみようということとなり、企画はヤカモチにてということになりましたが、はてさていかがいたしましょうや(笑)。 アトラクションでビンゴもありました。小生は揃わず仕舞でしたが、ビンゴ達成者への賞品は以下のようなものでした。 (ビンゴの賞品) (特製の焼酎も賞品に) 途中退席して、喫煙ルームへ、といういつものヤカモチさん。煙を吐き、吐き(勿論、吸ってもいますが)、眺めた景色は以下のようなもの。 (喫煙ルームからの眺め) 午後2時、副会長の山〇氏(第22期)による、大阪締め(「う~ちましょっ」パンパン、「もひとつせ」パンパン、「祝うて三度」パパン パン)にてめでたく中締めとなり、解散。 解散後、同期の蝶〇君と佐〇君と喫茶店で暫し談笑し、帰途につきました。 本日も「友人十色」の記事でありました。

2016.07.16

コメント(6)

-

友人十色

昨夜、北海道は富良野ご在住のブロ友・furano-craft氏からメールが入っていました。朝になって、それに気がついたのであるが、それによると、友人の岬麻呂氏が富良野方面へのご旅行で、furano-craft氏の工房をお訪ね下さったとのこと。岬麻呂氏の先のメールで、同氏が富良野に旅行されること、都合が折り合えばfurano-craft氏の工房を訪ねるかもしれないこと、などは承知していたのだが、それが昨日のことであったようです。岬麻呂氏も時々は当ブログをご覧になっているので、furano-craft氏のことは当ブログの記事「偐万葉・ふらの篇」を通じてご存じであり、frano-craft氏も当ブログの記事「岬麻呂旅便り」を通じてご存じの筈。そのお二人の主人公が昨日初めて顔を合わされ、言葉を交わし、という交流をされたという訳であるが、何やら無性に愉快な気分であります(笑)。 furano-craft氏のメールでは、岬麻呂氏の奥様が野の花にご趣味をお持ちなので、お二人を森にご案内し、ウバユリやツリフネソウなどの咲いているのをご覧いただいた、とあり、その花の写真が添付されていました。 (オオウバユリ) (キツリフネソウ) ※両写真の撮影者:furano-craft氏 岬麻呂氏からは、追って「旅便り」が届くことでしょうから、この件も含めて、後日またご紹介申し上げることとなるでしょう。 そして、話は変わりますが、今日はもう一人の友人との再会がありました。その友人というのが川〇氏。小生が未だ現役で会社勤めをしていた頃、お客様であった川〇氏からご苦情を頂戴することとなり、小生がその対応に当たるということがありました。度々のお話合いを重ね、最終的には円満解決の運びとなったのであるが、そういうやり取りの中で何か心が通じ合うものがあったのか、同氏とはその後も折に触れての交流が続きました。 今回は、ご在住の千葉からご来阪されるのを利用して、小生に会えないかとの打診。かくて、今日午前11時に新阪急ホテルのロビーで待ち合わせることとなり、出掛けてまいりました。 同氏との再会は10年近くぶりの久々のことであり、「旧交」というのも妙な言い回しになるが、何やら懐かしい「旧友」に再会する感じでもありました。1時間余、昼食を共にしながら、あれやこれやを語らいましたが、その語らいの中で、同氏と小生とは同年代であることが今回分りました。小生は、1~2年同氏の方が若いと思い込んでいましたが、実際は同学年で、1月生まれの小生の方が何カ月かは若いと知って驚きました。 同氏は、小生のブログも時々ご覧になって居られるようで、小生の日常のあれこれは、ブログ記事でご承知であり、相互の相手に対する情報収集戦では同氏の方が上を行って居られ、小生は不利。小生が言い掛けると「ああ、それはブログで見ました」など、苦笑する場面もありました(笑)。 次の所用でJR岸辺駅まで行かれるという同氏とはJR大阪駅で別れ、帰途につきました。 帰宅すると、友人の健麻呂氏から暑中見舞いの葉書が届いて居り、それには、この7月3日~7日札幌に旅行してきた旨のことが書かれていました。またしても北海道。まあ、この時期に国内旅行となると、やはり北海道ですかね。そう言えば、ブロ友のふろう閑人氏の直近のブログ記事は大雪山系の登山のそれである(笑)。(札幌旅便り) 何処に旅するでもなく、雨つつみ(雨障み)しているこの処のヤカモチは自宅の庭の片隅に大輪の花を朝毎に咲かせているアメリカフヨウの花など眺めながら「アメリカ旅行」であります(笑)。(アメリカフヨウ)わが庭に 咲けるあめりか ふよう見つ 銀輪不要の あめなるかなと (梅雨家持) (同上) 明日は、大学同窓会の総会である。同期、先輩、後輩の友人諸兄との再会である。友人との交流が続くことになる。十人十色、友人も十色。友人と言っても色々でありますな。

2016.07.15

コメント(6)

-

偐万葉・ひろみ篇(その8)

偐万葉・ひろみ篇(その8) 昨日来の雨も止み、庭ではクマゼミが鳴く、騒がしい夏の朝となりましたが、空の方は雲が低く垂れ込めて、まだ、雨が降りそうな気配。と、言っているうちにまた雨が降り出しました。 本来なら、今日は梅田で囲碁例会のある日なのだが、昨夜、福〇氏から電話があり、出席者が同氏と小生のみのようなので、中止にしませんか、との話。銀輪散歩もこの空模様では自重するしかない。かくて、本日は、偐万葉シリーズの記事アップとします。 雨降れば こもるほかなき 銀輪の かはりなりけり にせの万葉 (偐家持) シリーズ第263弾、偐万葉・ひろみ篇(その8)であります。 <参考>過去の偐万葉・ひろみ篇はコチラ ひろみちゃん8021氏のブログはコチラ 偐家持がひろみの郎女に贈りて詠める歌19首 並びにひろみの郎女が詠める歌3首 ひろみの郎女が贈り来れる歌1首並びに偐家持が追和せる歌1首うちのタロ 知らぬとは言へ 我が春を 耳しっぽ立て 大手振りつつ (ひろみの郎女)大手振るは 家の中のみ 客あれば そはそはこそこそ 春もそこそこ (苦労猫タロ)(注)タロ=ひろみちゃん8021氏の飼い猫の名前。 咲かなくも 水無瀬の杜の 白菊の 都忘れと 名づくるもよし (花無瀬神宮)(本歌)いかにして 契りおきけむ 白菊を 都忘れと 名づくるも憂し (順徳天皇) (ミヤコワスレ)妹が庭の 今来(いまき)のうはぎ 咲きはすれ 摘みてはならじ 煮るは言はずも (本歌)春日野に 煙(けぶり)立つ見ゆ 少女(をとめ)らし 春野のうはぎ 採(つ)みて煮らしも (万葉集巻10-1879)(注)うはぎ=よめな(嫁菜)のこと。 妹が見し 楝の花よ ほととぎす 来鳴く時待て 散り越すなゆめ(本歌)妹が見し 楝(あふち)の花は 散りぬべし わが泣く涙 いまだ干(ひ)なくに (山上憶良 万葉集巻5-798)ほととぎす 来鳴きとよもせ わが里に 楝の花は 咲きぞ匂へる珠に貫く 楝の花の 咲きたれば 今かと待たむ はつ夏の鳥(注)楝=センダンのこと。 (センダン) ひろみの郎女が贈り来れる歌1首羨まし 武骨な我に 真似出来ず 前を隠した お姫様には (武骨者タロ) 偐家持が返せる歌3首何や言ふ 隠すにあらじ これもまた 介護猫たる わらはの仕事 (猫郎女)犬もすなる 介護なるもの 猫われも せむと日々これ 習ふにあれり (猫郎女)無骨なる 君も少しは ならへかし 猫の世界も 高齢社会ぞ (猫郎女) 五月闇 飛び交ふ蛍の みじか夜は ホタルブクロの 花も宿なり(本歌)さつきやみ みじかき夜半の うたたねに 花橘の そでに涼しき (新古今集242) (ホタルブクロ) はつ夏の 風に咲くとふ 萩ぞこれ 父が形見と 今年も咲きぬ (夏萩家持) (夏萩) 鐘つきて 銀杏散らせる 漱石の あと追ひ子規は 柿を食ふらし(元句) 鐘つけば銀杏散るなり建長寺 (漱石) 柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺 (子規) (正岡子規句碑<法隆寺境内>)さ百合花 後(ゆり)も行かむと 思へこそ 今あらあらに 走るもよしと(本歌)さ百合花 後(ゆり)も逢はむと 思へこそ 今のまさかも うるはしみすれ (大伴家持 万葉集巻18ー4088) 柿食はず鐘をきくなり法隆寺 (ひろみ式)鐘つけば猫走るなり法隆寺 (ひろみ漱石)(元句)柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺 (正岡子規) 鐘つけば銀杏散るなり建長寺 (夏目漱石) ひろみの郎女が返せる句1句柿くはへ 猫逃げるなり 法隆寺 (法隆寺猫) さて どちらであらう 鐘が鳴る(元句)さて どちらへ行かう 風が吹く (種田山頭火)鐘の音(と)の 余韻をまとひ 帰らばや 西円堂の 石の階段(きざはし)鐘の音(と)は きくものならし 革靴の 僧つく姿 見るものならじ (ゲゲゲの下駄郎) (法隆寺西円堂の鐘) ひろみの郎女が追和せる歌1首鶴の布 織っているさま 見ないでよ 鐘の音(と)布も 見ぬが花なり (鶴の恩返し下駄郎) ブライダル ベールの花は 誰が妻や 日陰に蜂を 待ちてか咲くらむ (偐蜂待)(本歌)わが岡に さ雄鹿来鳴く 初萩の 花妻問ひに 来鳴くさ雄鹿 (大伴旅人 万葉集巻8-1541) クマゼミの 来鳴くわが庭 今日よりは 梅雨も明くらし 七月五日 (偐蝉丸) 惜しみなく 愛は与ふと 今し咲く アガパンサスの 青きその花アガパンサス 咲くをし見れば 屎葛 八方美人と 揶揄するならし (アガパンサス)(脚注)掲載の写真はひろみちゃん8021氏のブログからの転載です。

2016.07.13

コメント(8)

-

第178回智麻呂絵画展

第178回智麻呂絵画展 智麻呂絵画のファンの皆さまには、長らくお待たせ申し上げました。 本日は第178回智麻呂絵画展であります。 どうぞごゆるりと智麻呂絵画をお楽しみ下さいませ。<参考>他の智麻呂絵画展は下記からご覧になれます。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ 最初の絵は花菖蒲です。 と言っても、実際の花菖蒲を写生された訳ではありません。 ご友人の友〇さんが制作された折り紙による作品「花菖蒲」をモデルに描かれました。智麻呂邸をお訪ねした折に友〇さんから頂戴したのだという「花菖蒲」が飾ってありましたので、持参のデジカメで撮影したのが下右の写真です。遠目には本物かと見間違えるほどに、見事にそれらしく作られていて、その出来栄えと緻密な手仕事のワザに感心させられましたが、智麻呂さんも丁寧にそれを写生されました。 (花菖蒲) (友〇さんの作品) 次のグラジオラスは本物の花を写生されました。これも友〇さんからの戴き物であります。色の取り合わせが綺麗ですね。(グラジオラス) 次のシモツケは小万知写真集からの絵です。 錦織公園に咲いていたシモツケを撮影されたのではないかと推測しますが、ふわふわとした花の感じがよく出ていて、見惚れてしまいます(笑)。(シモツケ) 次は、柏原市は、駒ヶ谷の葡萄園で採れたブドウです。 (注追記)「柏原市は、駒ヶ谷」は「羽曳野市は、駒ヶ谷」に訂正します。 昨日(12日)、偐山頭火氏より、駒ヶ谷は羽曳野市である旨のメールを戴き、その 間違いに気付きました。 ご近所の玉〇さんからの戴き物です。勿論、画材としてではなく、美味しいのでお召し上がり下さい、という趣旨のものですが、その前にこのように絵のモデルを務めなくてはならないのが、智麻呂邸にやって来た果物やお菓子などの「宿命」と言うか「儀礼」と言うか「慣わし」となっていますな。(駒ヶ谷の葡萄) 次のサクランボも同様です。こちらは、同じご近所ですが、智麻呂さんのお友達の「さわちゃん、けんちゃん」ご一家からの戴き物であります。 上のブドウも下のサクランボもつやつやとみずみずしく、美味しそうに描かれています。当絵画展ご来場者は好きなだけ、これをつまんでもよいことになっていますので、ご遠慮は無用であります。どうぞ、お召し上がり下さいませ。(サクランボ) 次は、智麻呂ご夫妻の二番目のお嬢様(つまり、ナナちゃんのお母様ですな。)のお庭で採れたという、昔ながらの胡瓜です。林檎は自宅にあったものを、絵の構図上必要と智麻呂さんが置かれたとのこと。胡瓜の緑と林檎の赤の色の取り合わせもいい感じです。(胡瓜と林檎) 同じく、これもそのお庭で採れたというゴーヤです。 これは、林檎を交えずソロですな。ゴーヤはソロがいい。智麻呂さんの感性がそのように告げたのでありましょう。 胡瓜も林檎もゴーヤもこれまでに何度も描かれているので、智麻呂さんにとっては、言わば「お手のもの」という題材でしょうか。手慣れた絵のタッチで、それぞれの質感もよく表現されています。(ゴーヤ) さて、野菜や果物は手慣れたものとは言え、智麻呂さんの本領はやはり花であります。花に戻ることといたしましょう。 次は、アガパンサスの花です。 本日、智麻呂邸を訪問したら、玄関先にこのアガパンサスの大きな鉢植えがでんと置かれてありました。ひろみの郎女さんが先日自らお届け下さったものだそうです。(アガパンサス「ガーデンクイーン」) アガパンサスと言っても、これはよく見かける普通の品種のそれではなく「ガーデンクイーン」という名の品種のようです。先日、彼女のブログにこの花がアップされていたことを覚えていたので、当該ブログ記事を再訪問し、ヤカモチ館長はその名前をカンニングして参りました。 <参考>ひろみの郎女さんのブログ記事 アガパンサスがあちこちで見られます 2016.7.8. 次の花は、デイサービスの施設「アンデスのトマト」で智麻呂さんが戴いた花です。ワスレナグサに見えますが、ヤカモチ館長の取材不足にて花の名前を確認出来て居りませんので、その通りかどうかは保証の限りではありません。 絵画の場合は「青い花」というタイトルで十分であり、ワスレナグサかどうかは、本質的な問題ではないから、まあ、これでいいでしょうという訳です(言い訳)。「そんないい加減なことで、いい訳ないでしょう。」と言われても「言い訳」なのであります(笑)。(ワスレナグサ) 最後は、虫です。 虫は「虫が好かん」と仰る向きもいらっしゃるやも知れませぬが、ご勘弁願います。見るのも嫌、という方は無視して下さい、というムシのいいことを申し上げて、展示申し上げる次第にて御座候。 これは、ヤカモチ館長の自宅に迷い込んで来たコクワガタのメスであります。直ぐに庭の樫の木に逃がして上げましたので、実物を智麻呂邸にお持ちした訳ではありません。ヤカモチ館長がこの虫を撮影し、当ブログに写真を掲載、そのブログ記事を印刷してお持ちしたら、絵になったという次第。 どうやら、智麻呂さんも結構「虫好き」のようであります。 <参考>珍客来たる 2016.6.15. (コクワガタ) 以上、全11作品、お楽しみいただけましたでしょうか。 本日もご来場、ご覧下さり、ありがとうございました。

2016.07.11

コメント(6)

-

777777アクセス通過

今日は参議院選挙の投票日。 改選後議席の3分の2以上を改憲勢力が占めることになるのかどうか、というのが注目点の一つ。3分の2と言えば、0.666666と6並びであるが、今日の記事は参議員の「参」でもなく「6」でもなく、「7」並びのノー天気な話であります。 今日午前11時過ぎに、当ブログのアクセス数が777777の7並びに到達したからであります。 先般の記事(「囲碁例会・茶飲み友達」2016.7.6.)で掲載した花の写真について、それがカスミソウという名で、その花は七夕の花でもあると小万知さんのコメントで教わりましたが、その同じコメントの中で彼女は「これでブログ訪問者数が(7月7日に)777777と並べば出来過ぎですね。」と仰って居られました。 その「出来過ぎ」にはなりませんでしたが、3日遅れの今日10日に7並びのアクセスとなりました。「過ぎたるは及ばざるが如し」ですから、丁度いい位の出来でしょうか。と、書いたものの、7月7日を「過ぎ」ていますから、やはり「及ばざるが如し」になるとも言えると気が付きました(笑)。七夕に 三日遅れの 七(なな)並び 踏みしは誰ぞ 名な(なな)ど知りたし (奈奈麻呂) 今は、ブログ管理ページに訪問者の足跡が残りませんので777777番目を踏まれたお方が何方であるか分りませんが、そのお方によきことがありますように。 勿論、その他全てのご訪問下さった方にも、よきことのありますように、ということを前提として、その上でのことであります(笑)。 ※777777アクセスに気付き撮影後、すぐにブログ管理ページを 開きましたが、もう777778になっていました(笑)。 短歌や俳句では「見立て」の妙が一つのポイント。或る物を見て、それを何に見立てるかによって、歌や俳句の趣が違って来る。月並みな見立てではなく、作者独自の見立てがそこにあると、それに接した読む側は、「発見」や「気付き」の感動を貰えるし、「なるほど」という共感も生まれる。 こんな切り口で文章を始めてしまったので、777777の見立てをどうするか自縄自縛の窮地に自らを追い込んでしうことになりましたが、そこは偐万葉、気楽に構えて、見立ての歌など作ってみることとします。 777777を見て思い浮かんだ言葉は「船競ひ」。船が6艘並んで居るようには見えませぬか?(笑)船競(ふなぎほ)ふ 御津(みつ)のみなとへ 船六艘 けふのブログの 右肩に見ゆ (偐家持) (本歌)船競(ふなぎほ)ふ 堀江の河の 水際(みなぎは)に 来(き)ゐつつ鳴くは 都鳥かも (大伴家持 万葉集巻20-4462) 「船競」という言葉は、万葉集の七夕の歌にも使用されている。競って船を漕ぐことを意味するが、勿論「競艇」ではない。なお、都鳥はユリカモメとか千鳥の類のこととされる。天の川 水さへに照る 舟競(ふなぎほ)ひ 舟こぐ人は 妹とみえきや (万葉集巻10-1996) 上の歌は岩波文庫「新訂万葉集」(上)によるもので、新しい岩波文庫「万葉集」(三)では「舟泊てて舟なる人は」になっているほか、「天の川水底さへに照らす舟泊てし舟人妹と見えきや」などとするものもある。天の川の水面まで照り映える舟、「その舟をこぐ人(舟なる人)」つまり「牽牛」は、「妹」つまり「織女」に逢えたのだろうか、という歌である。 <参考>原文「天漢 水(底)左閇而 照舟 竟舟人 妹等所見寸哉」 ※万葉集古義、日本古典文学大系「万葉集」では「底」はないことに なっている。岩波文庫「新訂万葉集」では「照舟、竟舟人」ではな く「照、舟競、舟人」と理解したのであろう。 「船競ひ」は「競艇」ではないと上で述べましたが、「船競べ」と言えば、「競艇」の原初みたいなものですから、競艇場の写真を添えて置きます。小生、競艇場に出入りしたことはありませぬが、銀輪散歩でその前を通ったことはあります。その際の写真であります。(尼崎競艇場) ※2014年8月6日「囲碁例会・武庫川まで銀輪散歩」の記事 に掲載の写真の再掲載です。 さて、「ブログの歩み」というカテゴリで記事を書き始めたのはいつからのことかはっきりしませんが、このカテゴリの最初の記事が2009年1月31日の記事になる。しかし、これは、「ブログの歩み」というカテゴリを新設した際に過去に遡って「カテゴリ未分類」の記事について、これに当て嵌まる記事を編入したことによるもので、この日から始めたというものではないと思われる。多分2009年の何処かで始めたのでしょうが、「ブログの歩み」がいつ始まったのかが記録がなくて明らかでないというのも偐万葉らしくていい。 過去に遡って、ということで言うと、2014年3月13日にブログページの文字フォントの基本がメイリオに変更されるということがあり、その結果、それ以前の記事の文章(特に短歌などの部分)の改行が不自然なこととなり、読み辛くなっているという現象が生じました。そこで、過去に遡って表示の乱れを調整することを開始しましたが、これがなかなか厄介。気が向いた折に少しずつ進めていますが、本日現在、2009年6月4日記事まで修正完了で、それ以前の410件余の記事は未修正のままになっています。今のペースだと全て完了するのは、来年の今頃でしょうか。 そして、その修正の過程で、カテゴリ未分類に属する記事からカテゴリ「ブログの歩み」に編入する方が適切と判断されるものがあった場合には、上記の2009年1月31日の記事よりも以前の記事がこのカテゴリ最初の記事となる可能性もあります。

2016.07.10

コメント(15)

-

偐万葉・若草篇(その18)

偐万葉・若草篇(その18) 本日は久々に偐万葉とします。 シリーズ第262弾、若草篇(その18)であります。 <参考>過去の偐万葉・若草篇はコチラから 〇偐家持が小万知に贈りて詠める歌9首 将軍の 塚見むとてか 銀輪は 歌の中山 けふぞ越ゆなる(本歌)大和には 鳴きてか来らむ 呼子鳥 象の中山 呼びぞ越ゆなる (高市黒人 万葉集巻1-70) (六条天皇陵・高倉天皇陵) (将軍塚) 三輪山を しかも拒むか 午後二時で 心あらなも 拒まうべしや (ぬかった王) (注)三輪山登山の申し込み受け付けは午後2時で終了する。 近鉄は しかも閉ざすか ドアさへも こころあらなも 閉ざさふべしや (駆け込み王)(本歌)三輪山を しかも隠すか 雲だにも 情(こころ)あらなも 隠さふべしや (額田王 万葉集巻1-18) (三輪山) 堅香子の 花は大和の プリマヴェーラ 真白の衣 まとひ舞ふ見む 妹が見し 椿の花の また咲きて 八重にし淡き 色のやさしも高城(たかじやう)の 姫小百合花 いちしろく われと咲(ゑ)まして 人みな知りぬ (高城郎女)(本歌)夏の野の 繁みに咲ける 姫百合の 知らえぬ恋は 苦しきものぞ (坂上郎女 万葉集巻8ー1500)青山を 横切る雲の いちしろく われと咲(ゑ)まして 人に知らゆな (坂上郎女 万葉集巻4-688) (ヒメサユリ)ろくがうの もりひとわれは きぎのこゑ ききつつしかりす おこじょらといく (偐ふら麻呂)(麓郷の 森人われは 木々の声 聴きつつ鹿栗鼠 オコジョらと生く) (furano-craft氏のブログ記事「オコジョの単体バージョン」より) ひむがしの 生駒の嶺に 日は昇り かへり見すれば 向日葵咲きぬ (黒麻呂)(本歌)東の 野にかぎろひの 立つ見えて かへりみすれば 月かたぶきぬ (柿本人麻呂 万葉集巻1-48) いにしへゆ くそのへくそと からかはれ つもるうらみは いかにかはらさむ (屁屎麻呂) (ヘクソカズラ) ------------------------------- 〇偐家持が偐山頭火に贈りて詠める歌10首並びに偐山頭火が読める歌7首ほか <参考>偐山頭火氏のブログはコチラから。 木の芽では 何とも人は わかるまじ ブルーベリーの ならぬその木の (芽描き家持) 偐山頭火が追和せる歌1首 木の芽には 添えられてこそ 春の香の 筍こその ならぬ竹垣 (芽竹山頭火) 偐家持が追追和せる歌1首 竹なるは 草とも木とも わからねど アク抜きわれは 食すたけのこ (偐竹持) (本歌)小竹(ささ)の葉は み山もさやに 乱(さや)げども われは妹思ふ 別れ来ぬれば (柿本人麻呂 万葉集巻2-133) 偐山頭火が贈り来れる歌1首 囲碁に負け おいちょに辛くも 恩地川 鴨喰へないに 角滑るとは (業平橋朝湯) 偐家持が追和せる歌3首 ちからふるふ 囲碁ともならず 恩智川 鴨食へなくて 返り討ちかも (何とかなる平) しはがるる 声は聞かずも 音痴川 鴨カラオケに 日々はげむとや (ジャンカラに行平) 三六の カブは知らずも 恩智川 カモ待ちたるに サギ見えぬとは (鷺原鴨平) (本歌)ちはやぶる 神代もきかず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは (在原業平 古今集294 小倉百人一首17) 偐山頭火が贈り来れる歌1首 己が為 庭先に出て 茗荷摘む 小鯛笹漬け 重ねて寿司に (偐親孝行) (※撮影:偐山頭火氏) 偐家持が返せる歌1首 わがために 君し摘まねば 庭野菜 いかになすとも 知らぬカボチャぞ (注)いかになす=「いかに為す」と「いかに茄子」とを掛けている。 偐山頭火が贈り来れる歌1首 鉄道は 内は左遷で 高速は すべからく皆 栄転周り (脱線頭火) 偐家持が返せる歌1首東(ひむがし)を 行きて行きなば 西なりき 丸き地球に 上下(かみしも)なからむ (言家持) 笑はず餅 笑はず食へと 笑ひつつ 出して笑はる きみにやあらむ (偐家餅) 偐山頭火が返せる歌1首 笑っても 笑わずとても 餅はモチ どうせくらわば 笑ってが良し (偐和菓子好) (笑わず餅 ※撮影:偐山頭火氏) 偐山頭火が贈り来れる歌1首 両脇の 郎女花に 従ひて 山川越ゆる 太子の上下 (偐山頭火) 偐家持が返せる歌1首 いらつめは 花にしあれば やか餅も 団子にあらね セットなるらむ (花子と団子) 偐山頭火が贈り来れる句に偐家持が付けたる脇句各2句 茗荷添へ 素麺うまし 青い空 (偐山頭火) 梅雨明け宣言 したるか君も (偐家持) きざんでも おろしてもよし 妙芽なり (妙芽山頭火) 煮ても焼いても 食へぬヤカモチ (偐家餅) (茗荷 偐山頭火氏のブログ記事より転載) 偐山頭火が贈り来れる歌1首 高温と 齢に勝った 石並べ 梅雨明け故に 黒勝ち残る (白無碁石) 偐家持が返せる歌1首 つゆあけの つゆももらさぬ 囲ひ込み 雨も降らぬに 黒まさりたる (黒家持) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 〇偐家持がりち女に贈りて詠める歌1首左側の ホーム出で行く 赤白は わがわすれじの 電車なりけり (近鉄列女) (注)第3句は、初案「わすれじやわが」を「わがわすれじの」に修正した。 (本歌)山川に 風のかけたる しがらみは ながれもあへぬ もみぢなりけり (春道列樹 古今集303 小倉百人一首32) (近鉄枚岡駅)<参考>偐万葉シリーズ記事リスト(1) (2)

2016.07.08

コメント(8)

-

囲碁例会・茶飲み友達

本日は梅田スカイビルでの囲碁例会の日。先日、勝手「梅雨明け宣言」をしたからにはMTBで出掛けなくては、宣言倒れ、というもの。 午前10時自宅をMTBで出発。青空に夏の雲、雨の降る気配は皆無。既にかなり暑い。それでもMTBを走らせると風が涼しく爽やか。と思ったのも束の間のこと。直ぐに汗、汗の銀輪散歩となる。汗が目に入る。タオルで拭う。この繰り返し。 熱中症になってはいけないと、スポーツドリンクを買い求めようと、偶々目にとまった自販機の前に自転車を停め、千円札を投入。しかし、機械は無反応。返金レバーを操作するが、これも無反応。仕方なく隣の自販機で購入。今度は千円札に反応しました(笑)。千円札を没収した自販機の下部に表示してある会社に電話する。何と奈良県御所市の会社でした。係の女性と話をして、自宅へ後日送金していただくこととしました。(百日紅) 荒本駅付近で中央大通りから北側の裏道に入り、走っていての自販機のトラブルでありましたが、こういう経験はこれまで何度もして居り、大抵は返金して戴いているので、近頃は余り慌てない。100円程度なら運が悪かったと諦めるのだが、1000円だとそうも行かない。上で、「大抵は」と言ったのは、連絡しても返金して来ないことが過去多分2回位あったかと記憶するからです。何れも100円か200円程度の少額であったと思うが、いつの間にか電話したことも、その会社の名前も忘れてしまってそれっきりになっている。 さて、サルスベリが花盛り。ブロ友のふろう閑人氏宅のサルスベリは未だ花を付けていない、と仰っていました(7月3日記事へのコメント)が、どうやら同氏宅のそれが遅過ぎるようです。既にあちらこちらでサルスベリは咲き誇っているのでした。ブロ友のビッグジョン氏は同じ記事へのコメントで「梅雨明けと結びつく花」は同氏の場合、鬼百合とアガパンサス、と仰っていましたが、このサルスベリなどもそういう花の一つではないかと思う。 サルスベリの木を見上げつつ撮影して、視線を手前に戻すと、目の前の生垣にヘクソカズラが花を咲かせていました。これは梅雨明けと余り結び付かないが、これも夏の花ではある。(ヘクソカズラ) 万葉では、屎葛(くそかづら)と呼んでいるが、これも万葉植物である。現在は、「屎」に加えて「屁」までくっついて、まこと名前に恵まれぬ花である。ざうけふに (延(は)ひおほとれる 屎葛(くそかづら) 絶ゆることなく 宮仕(みやづかへ)せむ (高宮王 万葉集巻16-3855) この歌は、過去に取り上げているので、現代語訳などは下記参考記事をご覧下さい。 <参考>春夏連覇の大阪桐蔭高校の前を通って 2012.8.24.(川俣スカイランド)※川俣スカイランド 東大阪市から大阪市へと入る手前、JRおおさか東線に突き当たる手前の川俣2丁目に下水道処理場がある。川俣水みらいセンターという表示を見ながら何度かその前を銀輪で走り抜けているが、今日たまたま、屋上にスカイランドと名付けられた多目的広場・緑地があることを、その入口の表示で知りました。 3階建てだったか4階建てだったか、記憶が曖昧になっているが、その屋上がこれです。ビルの屋上とは思えない、芝生広場が広がっていました。テニスコートもある。奥にはちょっとした林もあるようですが、それは見ないままでした。 入口階段の前には「ここには自転車を停めないで下さい。」と表示があり、自転車を停める場所がない。それでは、とMTBを肩に担いで階段を上る。 上がり切ると、素晴らしい眺め。東側背後には遠く生駒山も見えている。まあ、小生はその麓からやって来たのだから、当然ですな。人影がない。奥の藤棚のような処に人影が見える。近くに行くと若いお母さんでした。1歳前後の女の子を遊ばせているのでした。少し言葉を交わす。いつもは、もっと人が多いと彼女は仰っていましたが、このように暑いと人出も少なくなるというものでしょう。(同上・多目的広場) そこへ、この建物・施設を管理している方が来られて、「此処へ自転車を持ち込んで貰っては困る。」と注意を受ける。どうやら、小生は見落としていたようだが、入口の東側に駐輪場があったのでした。 そんなことで、ゆっくり見学することは諦めて、退散することに。自転車を再び肩に担いで退散です。上の写真は自転車を肩に担いだまま撮ったものです。 この後、路地・脇道など適当に走っているうちに、再び中央大通りへともどりました。JR森ノ宮駅前から大阪城公園に入る。今日は、NHK大阪局へと向かう坂道を避けて、噴水広場から森の中の道を京橋口の方へと回ることにしました。(大阪城公園・噴水広場) 途中、お堀端の木陰のベンチで一休み。 冷たいものを飲んだり、「塩分」ならぬ「煙分」を補給したりしていると、頭上でカラスが鳴き出す。暫くカラスをからかっていましたが、目の前にスズメがやって来ました。今度はスズメと暫く戯れる。(スズメ) スズメと遊んでいるうちに、時計を見ると11時50分を過ぎていました。 少し長居し過ぎたようです。 いつもの昼食場所のれんげ亭へと向かう。(本日のれんげ亭) 上の写真の左側の自転車が小生の愛車・MTBです。写真は昼食を済ませて店を出た時に撮影したものです。 今日は、12時を過ぎていた所為で、先客が2名ありました。ご年配の男性1名と女性1名。小生のお決まりの席、カウンター席の奥から2番目に座る。 れんげの郎女さん曰く「まあ、真っ黒に日焼けして」。まあ、納得の言葉です。 梅田スカイビル到着。ビルの向かいのローソンに入って、氷菓子「白くま」を2本購入。1本は自分用。もう1本は駐輪場の番人氏への差し入れ。こう暑いと駐輪場の番も大変ですからね。 先ず、里山散策です。(茶の実) お茶の木に実がなっていました。実を見ると、お茶と椿が同じ仲間であることが納得される。 君たちはどういう関係?と尋ねると「茶飲み友達です。」と言ってました。納得するしかありません。 お茶の木の近くにノカンゾウが咲いていました。(ノカンゾウ) ノカンゾウやヤブカンゾウは、万葉では「忘れ草」と言う。その近くには、小さな白い花の植物もありましたが。名前が分からない。忘れ草を見たから忘れた訳ではない。ハナから知らないのである。(名前不詳の白い花) <追記>上の花はカスミソウであることが、下記の小万知さんのコメントで判明 しましたので追記して置きます。※カスミソウ さて、会場に行くが、小生が一番乗り。続いて福〇氏、その後、村〇氏が来られるが、結局小生を入れて3名だけ。こう暑いと出席率も悪くなるようです。 対局は、両氏に勝って2戦2勝で、まずまずでした。帰途は、花園中央公園には立ち寄らず、直帰でありました。

2016.07.06

コメント(10)

-

花散歩・梅雨明け宣言します。

未だ梅雨明けではないようですが、蝉の声を聞きましたので、梅雨明け宣言をします。 毎日、暑い日が続きますね。皆さま、暑中お見舞い申し上げます。どうぞ、お身体ご自愛下さいませ。 気象庁の梅雨明け宣言は未だですが、小生は、毎年、蝉の声を聞くと「梅雨明け」としています。そして、銀輪散歩の途中に立ち寄った花園中央公園でニイニイゼミの鳴く声を耳にしましたので、勝手「梅雨明け宣言」を出すこととしました。 この後に、雨の続く天気がありましても、それは「戻り梅雨」ということになります。まあ、便利な呼称がありますので、いつ梅雨明け宣言してもいいことになりますな(笑)。 とは言え、何の根拠もなしの梅雨明け宣言では説得力がない。 以下、その根拠を二つ示します。(タチアオイ) 根拠1:タチアオイがそのてっぺんまで花を咲かせています。 (同上) 古来、タチアオイがてっぺんまで花を咲かせると梅雨が明ける、と言われていますが、このようにてっぺんで咲いています。花の上にもう一つか二つの蕾があるから、未だ梅雨明けではない、と仰るお方も居られるやも知れませぬが、そこまで細かいことは言わないのが、偐家持気象台なのであります。(同上) 根拠2:ニイニイゼミが居ました。 (ニイニイゼミ) (ウンカ) セミが鳴くと梅雨明け、というのは偐家持気象台の最も頼りとする判定方法なのでありますが、このように桜の木にとまって鳴いていました。アブラゼミも鳴いていましたが、これは流石に姿を視認することはできませんでした。代りに昨夜パソコンのキーボードのへりにとまったウンカの写真を掲載して置きます。体長は何ミリという小さな虫であるが、姿形は蝉と同じです。 ニイニイゼミの鳴き声だけだと、ヤカモチの耳の中では年中ニイニイゼミが鳴いていますので、それを聞き違えたのではないかという疑いを抱かれかねないところでありますが、このように蝉の姿をはっきり捉えたのでありますから、これはもう動かぬ証拠でありましょう。 尤も、蝉だけに動き回るので、動かぬ証拠にはならぬという少数説もありますが、これはこの際、虫(無視)することとします。(アガパンサス) 梅雨明け宣言したからには、それらしき花の写真を。ということで、カメラのアングルを低くして大空に向けて花の写真を撮りました。こうすると、いかにもそれらしき景色となるのでありますな。 上のアガパンサスも下のサルスベリも「梅雨明け宣言」しているみたいな、いかにもという姿ではないですか(笑)。(サルスベリ) 上の写真は日の当たる側からの写真です。その同じ木を反対側に回って逆光で撮ったのが下の写真。同じ木でも表情が変化して面白い。(同上) 次は桔梗。これも逆光で撮りました。 花弁や葉が日の光に透けて見えて、いい風情です。 桔梗は、万葉ではムクゲと共に「朝顔」で、秋の七種の一つとされる花ですから、梅雨明けを通り越して「秋」にまで踏み入ってしまうことになる写真であります。しかし、流石のヤカモチ気象台も桔梗が咲いたから立秋だ、などという乱暴なことは言わないのであります。こいまろび 恋ひは死ぬとも いちしろく 色には出でじ 朝顔の花 (万葉集巻10-2274)(桔梗)(龍田大社境内の半夏生) 上は先月27日の斑鳩の里散策の際に立ち寄った龍田大社の社殿の前に置いてあったハンゲショウです。雑節「半夏生」は過ぎてしまったので、いささか「ときじく」の感が否めませんが、「半可通」の花ということにして置いて下さいませ。 下は、同じく前記散策で立ち寄った成福寺跡の隣の畑に生えていたスベリヒユです。栄養状態がいいのか茎も葉も普通見掛けるよりもずっと大振りなスベリヒユ。オオスベリヒユとでも呼びたいような立派な姿であったので、思わずカメラを向けましたが、写真では普通サイズのスベリヒユとの比較が出来ませんから、狙った感じは全く出ていません。こういうのを「すべる」と言うのですが、スベリヒユだけに納得であります。(スベリヒユ) ところで、このスベリヒユは万葉集に出て来る「いはゐつら」だとも言われているので、畑の嫌われ者のこの草、れっきとした万葉植物でもあるのです。 参考までに「いはゐつら」の歌を掲載して置きます。入間道(いりまぢ)の 大屋(おほや)が原の いはゐつら 引かばぬるぬる 我(わ)にな絶えそね (万葉集巻14-3378)(入間道の大屋が原のイワイツラが、引いたらするすると抜けるように、するすると従順について来て、私と絶えないでおくれ) (注)大屋が原=埼玉県入間郡越生町大谷付近の原上野(かみつけの) 可保夜(かほや)が沼の いはゐつら 引かばぬれつつ 我(あをな絶えそね (万葉集巻14-3416)(上野の可保夜が沼のイワイツラのように、引いたら素直に心許して、私と絶えないでおくれ) (注)可保夜=所在不明の地名 最後に名前不詳の花を掲載して置きます。 涼しげな色なるも、暑苦しい厚手の布のような葉、涼しいのか、暑苦しいのか、よく分からぬ花である。(名前不詳の花)※ラムズイヤー<追記>下記の小万知さんのコメントで、上の花はラムズイヤーという名であるこ とが分りましたので追記して置きます。和名はワタチョロギとのこと。 日が傾く頃、自宅近くまで帰って来たら、影持君の久々の登場でありました。(そして、「不審な男」ではありません。銀輪影持君です。)

2016.07.03

コメント(12)

-

墓参・花散歩

本日は月例の墓参。 墓参の折の恒例となっている、途中の寺の門前の本日の言葉はこれでありました。(本日の門前の言葉) 思い上がっているから 行き詰まる 思い上がっているから 孤独になる ーー野田風雪ーー 思い上がり、慢心、増長、人の意見が耳に入らなくなる。自身の意見を他人に押し付ける。或は「押し付けている」ということに気が付かない。かくて人間関係がうまく回らない。やがて行き詰まる。友人が離れて行き孤独になる。 「細かい気づかいゆゑに、僕は自分の生涯をふいにした。」(ランボー「一番高い塔の歌」<金子光晴訳>より)というのも困るが、心したいものである(笑)。 人間関係には「上から目線」は禁物であるが、景色は上から眺めるのが一番である。 墓地は生駒山系の山の西麓の高みにあるので、大阪平野を上から見下ろすことになる。カメラを左から右へと回転させながらパノラマ撮影をするとこんな感じになる。(墓地からの眺め・パノラマ撮影) 今日は好過ぎる天気。梅雨の晴れ間。真夏のような暑さであるが、風はまだ涼しい。真夏の熱風でないのが救い。それでも墓への坂道を上って行くと汗だくになる。(同上)(墓地への道の傍らの小川) 墓参の道すがらに見た花のいくつかを掲載して置きます。 墓参は、花散歩でもあります。 先ず、ハナツルソウ。 肉厚の葉と小さな赤い花が特長。(ハナツルソウ)※花蔓草・季節の花300(同上) マツバボタンに立ち混じって小さな三弁の白い花を咲かせている植物が目にとまりました。どうもこのような小さな花に目が行きがちになるのが小生の癖のようです。 勿論、名前などは知る由もなかったのであるが、試しに、とネットで調べてみると、ブライダルベールという名前だと分かりました。ツユクサ科の植物とのことですが、ツユクサとは全然違う姿形である。まあ、その名前からして小生には無縁の花ですかな。(ブライダルベール)※ブライダルベール(同上) 拡大すると、こんな花であるが、肉眼ではとてもこのような細部は見て取ることは不可能である。何とも可愛い花である。 (同上)(同上) ツバキも花の季節から実の季節に移行したようで、大きな実がつやつやと輝いていました。(椿の実) 下右写真のように果皮が傷ついて面白い姿になっている実もありましたが、これは虫に齧られたのでしょうか、それとも何か別の原因でこのようになっているのでしょうか。椿の実は黙して語らず、小生には何とも推理しかねることでありました。 (同上)

2016.07.02

コメント(8)

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

-

- 今日のこと★☆

- 「王寺ミルキーウェイ2025」のボ…

- (2025-11-15 21:48:42)

-

-

-

- みんなのレビュー

- 【レポ】内容違いで販売中「訳あり黒…

- (2025-11-15 20:12:44)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- 「サッカー選手の夢」を諦め、たこ焼き…

- (2025-11-15 22:00:04)

-