2019年04月の記事

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

銀輪散歩・マンホール(その12)

銀輪散歩(そうではないのも今回は含まれていますが)で見掛けたマンホールの蓋の写真もいつの間にやら、そこそこの数、溜りました。 令和までこれを溜め置くのもどうかと、本日、在庫整理であります。 かくて、平成時代最後の記事は、マンホールの記事と相成ります。<参考>過去の「銀輪散歩・マンホール」の写真はコチラ 過去のマンホール関連記事はコチラ 先ずは、北海道のマンホールから。1.富良野市 これは富良野市役所の入口に展示してあるもので、ブロ友のfurano-craftさんがメールに添付して送って下さった写真をトリミングしたものです。元の写真は同氏ご自身のブログ記事(下掲<参考>)に掲載されています。富良野市は北海道のほぼ中央にあるようで、北海道のへそを自認して居られるのでしょう。「北海へそ祭り」の文字が見えます。<参考>富良野のマンホール 2019.3.29.2.北海道・陸別町 オーロラと陸別町の花、フクジュソウがデザインされています。 これは、友人の岬麻呂氏が北海道旅行をされた際に入手してヤカモチに郵送下さったマンホールカードを撮影したもので、実際のマンホール蓋を撮影したものではありません。 既に、岬麻呂旅便りの記事(下掲<参考1>)でその経緯は紹介済みでありますので省略します。 なお、ヤカモチはマンホールカードの収集はしていないので、これを収集して居られるブロ友のひろみの郎女さんに進呈申し上げました。 ひろみの郎女さんは岬麻呂旅便りの記事のファンでもあられるので、岬麻呂氏のご好意に反するものではないだろうと思った次第。 ひろみの郎女さんは早速にそのことを記事(下掲<参考2>)にされました。<参考1>岬麻呂旅便り234・道東 2019.3..5.<参考2>北海道陸別町のマンホールカードを戴きました 2019.4.14.3.東京都 桜と銀杏があしらわれたデザイン。 左側のそれの中央に、32・2H・81・17・年とあるのは、何を意味するのでしょう。布設の時期などを示すものかとも思われるが・・。 右側は上野公園内にあったもので、下水管ではなく、電気系統の管が地下に通っているのでしょう。4.松戸市 矢切の渡しをデザインしたものとコアラ&ユーカリをデザインしたものとの2種がありました。 矢切の渡しの千葉県側乗り場は松戸市にありますから、これは理解できますが、コアラとユーカリの方は松戸市とどういう関係になるのか。 調べてみると、松戸市は昭和46年(1971年)にオーストラリアのボックスヒル市(現ホワイトホース市)と姉妹都市提携を結んでいて、これを契機に市の木をユーカリと定めたそうな。従って、コアラはこれがユーカリの木であることを示すための脇役で、主役はユーカリなのである。5.市川市 松をデザインした図柄のカラー版とモノクロ版。 市の木が黒松。しかし、カラー版を見ると赤松のように見える(笑)。 市の木の黒松に市の花・バラを加えた図柄のものや、小さいサイズのものであるが、魚が跳ねている姿を添えた図柄のものもありました。 これは規格品タイプ。6.彦根市 このマンホールは、下記記事にて掲載済みの写真と同じ図柄でありましたが、再掲載させていただきます。<参考>銀輪万葉・マンホール 2013.10.21.7.滋賀県・甲良町 カラー版とモノクロ版。 甲良町なので亀の甲羅を中央に、町の花である藤の花を周囲にあしらったデザインになっています。8.滋賀県・多賀町 中心に町の鳥・ウグイスを置き、その周りに町の木のスギを配し、外縁に町の花・ササユリという図柄です。9.枚方市 菊とくらわんか船の図柄。 この図柄のマンホールは下記参考記事にてモノクロ版を掲載済みであるが、カラー版は未掲載なので、紹介して置きます。<参考>銀輪散歩・マンホール(その8) 2017.3.15.10.宮津市 天橋立の図柄です。 傘松公園へのケーブル乗り場から少し坂を下ったところにありました。11.西宮市 甲子園球場と酒蔵と桜花がデザインされています。12.岡山県・美咲町(旧柵原町) 美咲町柵原地区(旧柵原町)のマンホール。 親子型タイプと普通タイプ。 柵原町は隣接の中央町、旭町と2005年3月22日に合併し、美咲町となっている。これは柵原町時代のマンホール蓋。 柵原と言えば、柵原鉱山。中央の図柄は鉱石の選別装置だろうか。 旧柵原町の町の花はサツキ。外周の上部の葡萄に対して下部に配されている花はサツキであろう。13.岡山県・和気町(旧佐伯町) 和気町佐伯地区のマンホール。親子型と普通型。 旧佐伯町は旧和気町と合併、2006年3月1日から和気町となった。 旧佐伯町の町の木がウメ、町の花がサクラ。 これは、町の木のウメの花を外周に配し、中央に佐伯ファミリーパークの風車を配した図柄。(和気町の防火水槽)14.赤磐市(旧吉井町) これは旧吉井町時代のマンホール。 2005年3月7日、吉井町・山陽町・赤坂町・熊山町の4町合併により赤磐市となった。 旧吉井町の町の鳥・キジと町の花・ツツジに葡萄を配した図柄になっている。15.敦賀市 これは中心に市章を嵌めただけの規格型タイプ。16.小浜市 小浜市は鯖街道の起点の地。鯖の町であるから、いかにも小浜に相応しい図柄であるが、これは樹脂製素材に印刷したものを蓋表面に貼り付けただけという簡易カラー版マンホール蓋である。本来のカラー版マンホール蓋のまがいものと言うべきか。 この図柄の下に隠れている素顔の蓋の姿は多分下の規格型タイプのものであるのだろう。17.福井県・若狭町(旧三方町) 若狭町は、三方町と上中町とが2005年3月31日に合併した町。 これは、旧三方町時代のマンホールだろう。 三方五湖と若狭湾が描かれた地図上にミカンとウメの花を配した図柄。中央上部に描かれた山は梅杖岳、下部の山は若狭駒ケ岳と思われる。

2019.04.30

コメント(6)

-

ブログ開設12周年

今日で当ブログ「偐万葉田舎家持歌集」開設12周年となりました。 遊びをせむとや生まれけむ、ホモ・ルーデンスのヤカモチ。 無為無害無意味の丸12年が過ぎました。 明後日からは平成ではなく令和となりますが、わがブログも亦、Next 12 yearsに向けての新しい一歩を踏み出すこととなります。 先日(27日)、千葉の知り合いの川〇氏が来阪されていて、帰る前に昼食でも一緒しないかというお誘いを受けて外出したついでに、その帰途に馴染みの喫茶店・ペリカンの家に立ち寄りましたが、翌28日から5月6日まで店がお休みになるということで、この日が平成最後の営業日だと仰っていました。 店と道路を挟んで向かいにある病院の庭にあるオオヤマレンゲが早くも蕾を膨らませていました。どうやらこの蕾は令和最初のオオヤマレンゲの花となりそうである。ゴールデンウイークのうちに咲くと見込まれるので、その咲く姿を見届けようと思った次第。平成のつぼみたる花令和待ち 咲かむとすらむおほやまれんげ (偐家持)(オオヤマレンゲのつぼみ) わがブログもすぼむことなく、令和の時代にあっても、オオヤマレンゲの花に負けぬ花を咲かせ続けてありたきものであります(笑)。 ところで、令和の出典となった、万葉集の梅花32首の序文。この序文については、万葉集で唯一「蝶」が登場する個所というのがヤカモチの記憶するところでありましたが、そこには「庭に新蝶舞ひ、空に故雁帰る」とあります。あらたしき歩をや進めむわがブログ 令和の庭にも蝶よ舞ひ来よ (偐家持) この12年間の皆さまとのご好誼感謝申し上げますとともに、今後も引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。 この種の〇周年記念の記事には、年度別の記事件数を記載するのが通例になっているようなので、今回もこれを踏襲することとします。 2007年 128件(4月29日~12月・247日間) 2008年 193件 2009年 216件 2010年 203件 2011年 222件 2012年 233件 2013年 251件 2014年 241件 2015年 210件 2016年 178件 2017年 183件 2018年 183件 2019年 67件(4月29日まで・119日間)<追記訂正2021年4月16日>上記各年別記事件数に一部誤りがあり訂正しました。

2019.04.29

コメント(6)

-

上野・浅草界隈銀輪散歩(その4)

(承前) 以下は銀輪散歩ではなく、友人との待ち合わせの前の時間を利用しての徒歩による散策でありますが、撮った写真がいくつかありますので、それらで記事アップとします。 19日大学時代の友人たちとの東京駅での待ち合わせにホテルを少し早めに出て、湯島天神に立ち寄ってみました。(湯島天満宮)<参考>湯島天満宮・Wikipedia 湯島天神と言えば、読んだことはないが泉鏡花の「婦系図」という小説と「湯島通れば思い出す♪お蔦主税の心意気♪」の「湯島の白梅」という歌のうろ覚えの歌詞で知っているだけの神社であるが、ホテルから徒歩の圏内なので立ち寄ってみることにしたもの。 御徒町駅から春日通りを西へ500mほど行ったところにある。社殿は南向きに建って居り、春日通りからは北側から入ることとなるので、どうやらこれも裏口からのヤカモチ流参内となりました。 南側の正面はこんな風です。(同上・正面鳥居) 裏から入ったので、裏からの順路で紹介します。 はい、裏から見た本殿です。(同上・本殿) 本殿東側にあったのは都々逸の碑。(都々逸之碑)<参考>都々逸・Wikipedia 都々逸のことは、よくは知らないが、「立てば芍薬坐れば牡丹歩く姿は百合の花」など、それと気付かぬままに記憶しているものがいくつかある。 7(3-4),7(4-3),7(3-4),5の26文字で綴る大衆の詩にして、短歌・俳句と並ぶ「三大詩型」とある碑の説明から、都々逸を今更のように見直している次第(笑)。(同上・拝殿) 湯島天神は通称、正式社名は湯島天満宮。天満宮であるから祭神は菅原道真と思っていたが、もう一つの祭神が天手力雄命(アメノタヂカラヲノミコト)。社伝では、雄略天皇の勅命により天手力雄命を祀る神社として創建された神社だとのことで、元々の祭神はこちらの方であったのでした。道真は後に合祀されたものだとのことですから、タヂカラヲからすれば、ミチザネに庇を貸したら母屋をとられたようなものである。(同上・由緒)(同上・説明碑) 拝殿の左手にこんな石標がありました。(奇縁氷人石) 江戸時代には迷子を捜す手だてとして石碑の片側に迷子の名前を書いた紙を貼り、情報を持っている人が反対側にその情報を記した紙を貼るというようなことが行われていたらしい。これはその「迷子しらせ石標」という訳である。石柱の右側には「たつぬるかた」、左側には「をしふるかた」と記されている。 京都の北野天満宮にも、同様の奇縁氷人石があり、八坂神社では「月下氷人石」、誓願寺では「迷子しるべ石」がこれに当たるとのことであるが、何れも未見である。 奇縁氷人石の奥の梅林にあったのが「泉鏡花筆塚」。(泉鏡花筆塚) こちらは、上掲写真の「説明碑」に記載の通り、「婦系図」のゆかりの地として、昭和17年(1942年)9月7日に設けられたものとのこと。 そのほか、新派の碑や講談高座発祥の地碑そして瓦斯灯まである。(新派の碑) 新派の代表的出し物である「婦系図」の舞台である湯島天神。新派の碑があって当然か。(講談高座発祥の地碑) 講談の講釈で高座を最初に設けたのも此処湯島天神境内でありましたか。(瓦斯灯) 屋外にあるガス灯としては、これが都内唯一のものだそうな。(同上・説明碑) 梅の花の季節ではないので、湯島の白梅は望むべくもないが、梅の木だけでも撮って置くこととしましょう。(東側参道の梅並木) さて、御徒町の方へ引き返す。 アメヤ横丁は上野駅不忍口の向かいから御徒町駅前まで続いているのですな。ここも外国人観光客が目につく。(アメヤ横丁・御徒町側) 19日は、少し歩いてみただけであるが、20日に上野駅でH氏と待ち合わせしていたので、御徒町駅側から上野駅側までブラブラと歩いてみた。(同上・上野側) 上野駅側に出たところで目を惹いたのは、ゴーカートの一団。(カートの一団) これも外国人観光客のよう。不忍口の交差点で右折し、公園口への坂を「勇ましく」駆け上って行きました。(上野駅・浅草口) H氏との待ち合わせ場所は浅草口。 ホテルをチェックアウトした後なので、浅草口脇のコインロッカーに荷物を預ける。待ち合わせ時刻まで時間があるので、再びブラブラしてみる。(同上・広小路口) 広小路口に回ると「♪あゝ上野駅」の碑にカメラを向けて居られる男性の姿が目に入る。ヤカモチもつられて1枚。(あゝ上野駅歌碑) まあ、関西人ヤカモチであり、東京で暮らしたこともなくあれば、上野駅に特別な思い入れはないのであるが、東北から集団就職した人達にとっては、特別な駅であったのでしょうな。 石川啄木にとっても、そのような駅であったか。 アメ横とJR線を挟んで反対側の通りの入口にあったのが、その啄木の歌碑である。(石川啄木歌碑)ふるさとの訛りなつかし停車場の人ごみの中にそを聴きにゆく (啄木) H氏とは何年振りの再会であろう。 同氏が外資系銀行に勤務して居られた頃にある仕事でお世話になって以来のお付き合いであるが、何か波長の合うところがあったのか、仕事を離れても消息のやりとりが続いている。ヤカモチよりは7~8歳若いが、今は銀行を退職し、或る企業の顧問のような形でそのお手伝いをされているらしい。 今回は、同氏も家近健二展にお運び戴いたようです。 また、千葉にご在住の川〇氏も同個展に行って下さったことを昨日知りました。たまたま、所用で来阪されていて、昨日同氏とお会いすることがあったので、それと知った次第。東京方面のこれら友人諸兄に感謝です。 H氏と浅草口で会い、ランチをご一緒し、そのあとルノアールという喫茶店で、あれやこれやと歓談、愉快なひと時を過ごし、帰阪となりました。 以上で、上野・浅草界隈銀輪散歩完結です。 とりとめもない、つまらぬ記事に4日間もお付き合い下さり、ありがとうございました。(完)

2019.04.28

コメント(0)

-

上野・浅草界隈銀輪散歩(その3)

(承前) 浅草寺の宝蔵門前に来たところで、「自転車進入禁止」の表示。これまでの表示が「自転車乗り入れ禁止」であったので、トレンクルには乗らず、これを手で押しながら歩いて来たのだが、これは「曳いて歩く形でも進入禁止」という意味かと、片隅の人の邪魔にはならないだろうと思われる場所に駐輪して、本堂へは歩いて行くことにする。(浅草寺・本堂) 本堂を写真に撮ったところで、どうやら、これまで同様に自転車を押して歩くのなら大丈夫のような雰囲気なので、トレンクルを駐輪した場所に戻って、これを曳いて先に進むこととする。 その前に、いつぞやであったか、四天王寺の五重塔とあべのハルカスとをワンショットに収めた写真を撮った偐山頭火氏のひそみに倣い、山門と東京スカイツリーが同時に収まるアングルから写真を撮ってみることに。(同上・宝蔵門と東京スカイツリー) 写真を撮っていると、白人のおばさんがやって来て「New & Old?」とヤカモチの撮影意図を察して、声を掛けて来られました。「YES」とヤカモチ。彼女も同じアングルから撮影。 本堂の西側を行きながら、五重塔を撮っていないことに気付き、適当なアングルを探してウロウロ。(同上・五重塔) 手前の欅だか何だかの大樹が邪魔をして五重塔がうまくカメラに入らないので、少しウロウロした次第。 何となくやって来たものの、何を見るという明確な目的もなくあれば、人混みに辟易するばかりで、早々にここを脱出するに如かずと、足は自然と人影の少ない方向に向かうというもの。(三峰神社)(同上・説明碑) 三峰神社とある小さな祠と六角堂という小さな地蔵堂の間の道から、浅草寺の外に出る。(六角堂)(同上・説明碑)(同上・日限地蔵尊説明碑)<追記:参考> わが東大阪市は近鉄布施駅の近くに浅草寺があるので、参考までにその写真を掲載している記事を紹介して置きます。 住之江駅前から自宅までの銀輪散歩 2011.10.24.> 広い通りに出たが、既に方向感覚が狂ってしまっていて、自身が何処にいるのかがよく分からない。 それはそれとして、昼食の時間帯になっていたので、目についた食堂に入って腹ごしらえ。 昼食後、何と言って根拠もないのであるが、こちらが上野方向だろうと思う方向へと道を走る。 言問通りを西へと走っていたようで、鶯谷駅近くに来てしまった。跨線橋を渡り、鶯谷駅前を通って、上野公園に入る。 駅前の略地図を見ると家康廟というのと子規庵というのが目にとまったが、子規庵は来た道を引き返さなくてはならないようなので、家康廟というのに行ってみようと、最初の辻を右に入る。 しかし、これは行き止まりが墓地。先程見た地図では突き当りで右に行く通りがあって、それを回り込むと家康廟の筈なのだが、一般の進入はできないようで、そのような道は無い。 どうしたものか、と思案していると、一団の男女がやって来て、右手後方の広い場所に向かって進んで行かれる。その後ろについてヤカモチも続く。(一団の人たち) 案内されている方の話から、徳川綱吉廟の勅額門という門であることを知る。彼らが立ち去るのを待ってから、写真撮影とする。(徳川綱吉霊廟勅額門)(同上) ふむふむと説明碑を読みながらのにわか勉強のヤカモチでありました。(同上・説明碑) 鶯谷駅前の地図で徳川家康廟と思ったのは、この徳川綱吉廟を読み違えたのかも知れない。 こんな碑もありました。(天璋院篤姫墓所の説明碑) 篤姫の墓所がここにあるようだが、非公開とのこと。 一団の人たちは、寛永寺の根本中堂へと向かわれたようなので、遅ればせながら、ヤカモチもその方向に向かう。(寛永寺・根本中堂)(同上・説明碑) 浅草寺では、雷門経由でヤカモチらしからぬ、表正面玄関からの参内でありましたが、ここでは例によって裏口からの参内。表に回って正面の写真を一応撮って置く(笑)。(同上・表門) 寛永寺を出て上野公園の方に適当に走っていると、動物園の前に出た。(上野動物園入口) これを回り込みながら、坂を下って行くと不忍池に出た。 不忍池弁財天にご挨拶して行くこととする。 池の畔に駐輪するべしで近寄ると、こんな碑がありました。 駅伝の歴史ここに始まる、と書かれている。(駅伝発祥の碑) スタートが京都・三条大橋、ゴールが不忍池、何ともすごい駅伝レースであることだ。(不忍池弁天堂)(同上・説明碑) 弁天堂の南側にベンチなどがある休憩場所があって、人々が座って語らって居られる。ヤカモチもここで暫し休憩。目の前の池の眺めを楽しむ。(不忍池) 上野駅はあの辺りか・・などと見当をつけたりもするが、いまいちよく分からない(笑)。 景色を撮る時は、近景に木や花などを一部入れるのが鉄則、というカメラが趣味の友人から聞いた言葉を思い出し、八重桜の木の下に移動して、もう1枚撮影。(同上) 西側の池にはボート乗り場があるようなので、行ってみる。(不忍池とボート) 自転車(トレンクル)を駐輪している場所へと戻るべしで、弁天堂の脇を通って、東側に引き返すと・・芭蕉の碑。(芭蕉翁の碑) 何故、ここに芭蕉の碑があるのかは不明。 花の雲鐘は上野か浅草か (芭蕉) 上野寛永寺の「時の鐘」は不忍池を望む高台にあるが、この句に関連してというなら、浅草寺から、寛永寺に寄り過ぎとクレームがつくから、そういうことではあるまい(笑)。 上野駅に戻るべしで、トレンクルで走り出して目に入った碑は、うたをわすれたかなりやは♪の西条八十の歌碑。(うたをわすれたかなりやは~の歌碑) 先程の芭蕉の碑同様に、何故ここにあるのか、と裏面を覗いてみると下掲のように刻してありました。(同上・裏面) この不忍池の畔にあったアパートの一室を仕事場としていた西条八十がこの辺りを散歩している時に、この歌の着想を得たから、というのが、ここに碑がある理由とのこと。 ところで、この歌の題名は何んというのだろう。碑には刻されていないから、題名が無いのかも知れない。上野駅方向に走り、ホテルへ。 今日はここまでとします。 参考までに銀輪散歩コース略図を示せば下掲の通り。(つづく)

2019.04.27

コメント(6)

-

上野・浅草界隈銀輪散歩(その2)

(承前) 待乳山聖天を出たところから始めます。 道路の向かいには野球グラウンドのようなものがあり、その向こうに緑地公園が川沿いに続いているよう。隅田公園とある。これに入ってみる。 先ず、目に入ったのが、正岡子規の句碑。(正岡子規句碑)雪の日の隅田は青し都鳥 (子規) これは待乳山聖天からの隅田の眺めを詠んだ句らしいから、待乳山聖天に立ち寄って、次にこの句碑に出くわしたというのは、辻褄が合っていることになる(笑)。 子規句碑の右隣にあったのが、花の碑。「春のうららの隅田川」の歌碑である。(花の碑) 「花」が滝廉太郎の作曲になるものというのは誰でも知っていることだろうが、作詞が武島羽衣であるというのを知っている人はすくないのではないか。かく言うヤカモチもこの碑を見て初めて知った次第。中学の音楽の授業でこの曲を学んだ時に、楽譜には武島羽衣作詞・滝廉太郎作曲と記してあった筈だから、その名は目にしていたのだろうと思うが、全く注目しなかったということであるのだろう。(同上・副碑) 次に目にしたのは、水原秋桜子の句碑。(水原秋桜子句碑)羽子板や子はまぼろしのすみだ川 (秋桜子)(同上・副碑)<参考>水原秋桜子・Wikipedia 言問橋の下を潜り抜け、公園沿いの細い一般道に出て、これを吾妻橋まで下る。浅草寺には東参道から入れば近道となるが、ブログ的には、或は観光客然として浅草寺に向かうには、やはり雷門からだろうと遠回りすることにしたもの。(吾妻橋西詰) 浅草駅を右に見て、横断歩道を渡り、雷門へと向かう。(浅草駅) この辺りから急に行き交う人が多くなり、外国人観光客の姿が目立つ。(雷門) 雷門の前に群がっているのは殆ど皆外国人。 何やら皆楽しそうで微笑ましい。異邦人の ごとき顔して ヤカモチも 雷門に カメラ向けたり (カミュ家持) 自転車を押しながら仲見世の人混みを少し行くが、どうもペースが合わないので、途中から裏に回って進む。(仲見世)(浅草寺・宝蔵門) ようやくに浅草寺に到着であります。 銀輪で、あまり人の気配の無いところを走るのを常としているヤカモチ、いささか勝手が違って、疲れましたので、今日はここまでとします(笑)。(つづく)

2019.04.26

コメント(6)

-

上野・浅草界隈銀輪散歩(その1)

ついでの東京銀輪散歩の姉妹編であります。 家近健二展や友人との会食との合間の時間を使っての上野、浅草近辺の銀輪散歩であります。 先ずは、浅草に行ってみようと、御徒町から昭和通り(国道4号)を北上、上野駅前で右折し浅草通りを東へ、と走るつもりであったのだが、上野駅まで来たところで、この昭和通りは微妙に右折しているものだから、浅草通りに入ったものと勘違いしてしまった。 浅草通りは、右折したと思った一つ先の辻を右に入るのでした。右側の歩道を走っていたのだが、そのまま行けば、或は浅草通りに気付いたかも知れない。しかし、運の悪いことに、曲がってスグの横断歩道を渡って、左側の歩道に移動してしまったので、浅草通りに気付かずに直進してしまった。 進むうちに「何か変」と疑問を持ち始めたのではあるが、もう少し、もう少しと進むうちに、千住大橋の前まで来てしまった。 ここで、全くの方向違いに走っていたことをはっきりと知るのであるが、時すでに遅し、である。(千住大橋)(同上・説明碑)(同上)※上2枚の写真がフォト蔵写真とリンクされていないことが判明したので、遅ればせながら2020年1月24日修正を加えました。 千住と言えば、芭蕉が、深川六間堀にあった「杉風が別墅」(採茶庵)を出て、深川から隅田川を船で遡上、此処、千住で船を下り、奥の細道への旅を始めた地である。 「千じゆと云所にて船をあがれば、前途三千里のおもひ胸にふさがりて、」と「おくの細道」にある、その千住である。 ここに迷い来たるも何かの縁とキョロキョロすれば、あるもので、少し戻った南千住交差点の北西角に千住天王素盞雄神社というのがあって、そこの境内に芭蕉の碑があった。(千住天王素盞雄神社)(同上・由緒)(芭蕉の碑)(同上)行春や鳥啼魚の目は泪(芭蕉句碑) 芭蕉さんと暫し遊んでから、神社を後にする。 南千住交差点から南へと下る道は浅草言問橋方面への道のよう。 これを行く。 南千住の駅前でJR線を越える。 南千住駅はJR常磐線の駅。一つ手前の駅が三河島駅。 学生時代に或る小さな業界紙の編集部で記者としてアルバイトをした経験があるが、その社がこの三河島の駅の少し南側にアパートの一室を借りていて、社員が東京に出張した時などは、ホテルではなくこの部屋に宿泊するのであった。小生も何度かそこに宿泊したことがある。しかし、今思うと部屋の掃除やシーツの洗濯などはどうなっていたのだろう。また、部屋に風呂があったのか、なくて銭湯に出掛けたのか記憶が定かではないのだが、当時のアパートでは風呂付きでない部屋の方が一般的であったから、多分、銭湯に行ったのだろう。まあ、銭湯に行くとしても、「神田川」ではないのだから、一人で行って一人で帰って来るというものであったのだが、その辺の記憶はすっかり消えている。近くの食堂のおばさんが「近所のおばさん」のような雰囲気の親しみやすい方で、そこで夕食をすることにしていたというのを、ぼんやりとであるが記憶している。 そんなことはともかく、らせん状のスロープであったか階段であったかそれで跨線橋に上がり、ともかくも南側に出る。そしてまた、通りを南へと走り出すのでありました。 そこから、1.5kmほど行ったところで、堀跡と見られる緑地公園があったので、そこで小休止。公園の奥の方向に東京スカイツリーが見える。 山谷堀公園である。 自転車で通り抜けていいのかどうか不明であるが、乗り入れ禁止の表示もないので、一般道を走るよりは快適とこれを行くことにする。(山谷堀公園 南側出口から来た方向を振り返る)(同上・説明碑) 山谷堀公園を出て道を右に行くと、隣接してあったのが待乳山聖天という寺院。「まつちやま」というと、大和国と紀伊国との境にある真土山(亦打山)のこの歌が思い浮かぶ。あさもよし 紀人(きひと)羨(とも)しも 亦打山(まつちやま) 行き来とみらむ 紀人羨しも (調首淡海 万葉集巻1-55) 勿論、上の歌とは何の関係も無いのだろうが、立ち寄ってみた。(待乳山聖天)(同上・説明碑)(同上・本堂)<追記・参考>待乳山聖天 境内に、こんな碑もありました。(トーキー渡来記の碑) まだ、浅草寺に到着していませんが、今日はここまでとします。上野から 浅草遠し 迷ひ道 千住を経てや 山谷堀行く (迷家持) (つづく)

2019.04.25

コメント(0)

-

向島百花園

前ページまでの「ついでの東京銀輪散歩」で、記事を端折った向島百花園を取り上げることとします。 向島百花園というのは、文化元年(1804年)、骨董商を営んでいた佐原鞠塢こと北野屋平兵衛が、元幕臣多賀氏の屋敷であったのを買い取り、交遊のあった江戸の文人墨客(大田蜀山人、酒井抱一、亀田鵬斎、村田春海、大窪詩仏、菊池五山、谷文晁、宿屋飯盛ら)の協力を得て、花園(新梅屋敷)を開設したのがその始まりで、江戸市民に愛され、明治時代まで「庶民的花園」として栄えたが、明治以降たびたびの洪水で園は荒廃、維持が困難となり、昭和13年(1938年)に東京市に寄贈され、翌14年から、東京市営の名勝として公開され、昭和53年(1978年)文化財保護法に基づく国の名勝・史蹟に指定され、今日に至っている、という庭園である。 創設者の鞠塢は、「本名平八といい、天明年間、郷里の仙台から江戸に出で、十年間苦労して蓄財し、日本橋区住吉町に骨董屋をひらき、北野屋平兵衛と称し、世人は北平と呼んだ。」(矢田挿雲著「江戸から東京へ(六)向島・深川(上)」中公文庫47頁より)とのこと。 ついでの「東京銀輪散歩」であれば、予定コースの近くにあるということで、ついでの「ついでに」立ち寄ってみたという次第。(庭門) 庭門の左脇には芭蕉の句碑。(芭蕉句碑)春もやゝ けしき とゝのふ 月と梅(朧月の下で梅の花もほころび、やっと春らしい様子に整って来たことだ。) 帰宅して、百花園で貰ったパンフレットをよく見ると、庭園内の御成座敷の前にも「芭蕉『こんにゃく~』の句碑」とあるのに気付いたが、これは見落とした。 芭蕉のこんにゃくの句といえば、 昆若にけふは売勝若菜哉 と 菎蒻のさしみもすこし梅の花 であるが、どちらの句碑なんだろう。 百花園が「新梅屋敷」として創設されたことを思えば、後者の句と考えるのが順当であろうか。蒟蒻の句は見落として春うらら (筆蕪蕉) 庭園内には、句碑、歌碑、その他の碑が沢山あって、全部見てみようと明確に意図しなければ見落とすし、たとえ全部見たとしても春風とともに多くは記憶の外へとこぼれ落ちて行くというものではある。句碑歌碑は 一基二基など たまさかに そこはかとなく あるがよかりき (偐家持) 庭門を潜って、先ず目に入ったのはエビネ。(エビネ)(同上) そして、季節外れの憶良の歌碑。 ここで、万葉歌碑に出会うとは、想定外でありました。(山上憶良万葉歌碑)(同上) どこが庭園の撮影スポットなのか、ひょいと初めて、何となくやって来たヤカモチには、よくは分からんので、適当にシャッターを切る。(庭園風景)(同上)(同上・東京スカイツリーを借景に)(この花は何であったやら・・)(シジミバナ) 名を記した札が立てられているものもあれば、そうでないものもある。 これは前者にて名札が立てられていて、なるほどそれらしき名前と納得したのに、その名が思い出せない・・。 そして、突如浮かんだのがシジミバナ。(同上) これは名札不要である。 もっとも、竹にも色々と品種があるので、そのレベルまで踏み込むと話は違ってくるが、何のタケノコであれ、タケノコはタケノコ。(タケノコ)(クマガイソウ) クマガイソウとマムシグサは名札が無かったが、ヤカモチの記憶ではこの筈であると・・。(マムシグサ)(同上) 色んな碑があると前述したが、そのいくつかを紹介しましょう。(初代河竹新七追善しのぶ塚の碑)(二代河竹新七追善狂言塚の碑) 副碑が「椿」の名札に一部被って読めないかと、別途撮ったのがこれ。 そして、二神石碑。 木の神・くくのちの神と野の神・かやのひめの神の碑(二神石碑) 以下は、名札が立てられていた植物でありますので、ここで表記する名前は信頼性が高いことになります(笑)。(シロバナハンショウヅル)(同上)(オキナグサ)(振袖柳) そして、面白かったのはクロロウバイ。 蝋梅の花は黄色だが、黒褐色のものもあるとは。 花姿や花の咲く時期の違いからみて、蝋梅という名ではあるが、蝋梅とは親戚ではないのかも、と調べると、属が違うようです。 ついでに知ったのは、クロバナロウバイとも言い、北アメリカ東部原産で、日本には大正時代に入って来たそうな、ということでありました。(クロロウバイ)(同上) 上2枚は、園内で撮影したもの。 下2枚は、園外で撮影。 園を出たところにある児童遊園なる小さな空地の植え込みに植えられていました。(同上)(同上) こんな竹のトンネルがありました。 秋には、萩を植えて這わせて、萩の花のトンネルにするようです。(胡枝花洞) 花などで遊んでいると、時間がすぐに経ってしまう。 ついでのついでなので、そろそろ行くかと園を出た次第。(向島百花園の沿革)(隅田川七福神は向島百花園が起源) 百花園を出たところにあったのは、隅田川七福神の説明碑。 向島百花園は、隅田川七福神の発祥の地でもある。上記の矢田挿雲「江戸から東京へ」では、隅田川七福神の参謀本部と表現されている。 以上、ついでの向島百花園でありました。

2019.04.24

コメント(4)

-

ついでの東京銀輪散歩(その3)

(承前) 江戸川左岸の道を下流へ。支流の坂川を渡って、里見公園の手前で、やって来た時に走った道に出る。これを下流方向に辿り、羅漢の井のある場所から6~700m下流の分岐で、川岸から離れて左に道をとる。800m程度で手児奈霊神堂である。 真間の手児奈の伝説は、万葉時代には既に広く知られていたようで、高橋虫麻呂や山部赤人らが歌を詠んでいる。<参考>市川のむかし話「真間の手児奈」(手児奈霊神堂)<参考>手児奈・Wikipedia(同上)(同上・説明碑)(同上・万葉集の真間の手児奈の歌) 真間の「ママ」というのは崖の意味。国府台と呼ばれる河岸段丘の台地下の地名が真間。 手児奈の「な」は、「背な」の「な」と同様の愛称の「な」。「ちゃん」のようなものである。 手児は、手仕事にたずさわっている子(女性)という意味であるから、彼女の本名が「手児奈」であった訳ではない。 真間の地で手仕事に従事しているお嬢ちゃん、というような意味の愛称であったと考えるべきだろう。 それはともかく、彼女は、多くの男性から求婚され、その男たちが相争うことに悩み、入水自殺してしまうという悲劇の美女である。 このパターンの伝説は、万葉集にも色々詠われている。菟原処女伝説、蘰児伝説、桜児伝説などがそれである。 先ずは、手児奈関連の万葉歌を下に掲載して置きましょう。葛飾の真間の手児名(てこな)をまことかも 我に寄すとふ真間の手児名を (東歌 万葉集巻14-3384)(葛飾の真間の手児名を、本当かな、私に心を寄せているというのは。真間の手児名を。)葛飾の真間の手児名がありしかば 真間のおすひに波もとどろに (同 万葉集巻14-3385)(葛飾の真間の手児名がいたので、真間の磯辺に波もとどろくほどに言い騒いだものだ。)にほ鳥の葛飾早稲(わせ)を贄(にへ)すとも そのかなしきを外(と)に立てめやも (同 万葉集巻14-3386)(<にほ鳥の>葛飾早稲の稲を神に供える時でも、そのいとしい人を家の外に立たせなどするものですか。)足の音せず行かむ駒もが葛飾の 真間の継橋(つぎはし)やまず通はむ (同 万葉集巻14-3387)(足音を立てずに行ける馬がいたらなあ。葛飾の真間の継橋を絶えず通おうものを。)(真間の継橋・Wikipedia)古(いにしへ)に ありけむ人の 倭文機(しつはた)の 帯解き交へて 廬屋(ふせや)立て 妻問ひしけむ 葛飾の 真間の手児名が 奥つ城を こことは聞けど 真木(まき)の葉や 茂りたるらむ 松が根や 遠く久しき 言(こと)のみも 名のみも我は 忘らゆましじ (山部赤人 万葉集巻3-431)(昔そこに居たという男たちが倭文織の帯を解き交わして伏す、そのふせ屋を建てて求婚したという、葛飾の真間の手児名の墓所はここだと聞くけれども、真木の葉が茂っているためか、松の根が年を経て久しいためか、真間の手児名の話だけでも、その名だけでも、私は忘れられそうにもない。)反歌我も見つ人にも告げむ葛飾の 真間の手児名が奥つ城処 (同 万葉集巻3-432)(私も見た。人にも告げよう。葛飾の真間の手児名の墓所のことを。)葛飾の真間の入江にうちなびく 玉藻刈りけむ手児名し思ほゆ (同 万葉集巻3-433)(葛飾の真間の入江に打ち靡いている玉藻を刈ったという手児奈のことが思われる。)鶏(とり)が鳴く 東(あづま)の国に 古(いにしへ)に ありけることと 今までに 絶えず言ひ来(け)る 葛飾の 真間の手児名が 麻衣(あさぎぬ)に 青衿(あをくび)着(つ)け ひたさ麻(を)を 裳には織り着て 髪だにも 掻きは梳(けづ)らず 履(くつ)をだに はかず行けども 錦(にしき)綾(あや)の 中に包める 斎(いは)ひ児も 妹にしかめや 望月の 足(た)れる面(おも)わに 花のごと 笑みて立てれば 夏虫の 火に入るがごと 湊入(みなとい)りに 船漕ぐごとく 行きかぐれ 人の言ふ時 いくばくも 生けらじものを 何すとか 身をたな知りて 波の音の さわく湊の 奥つ城に 妹が臥(こ)やせる 遠き代に ありけることを 昨日(きのふ)しも 見けむがごとも 思ほゆるかも (高橋虫麻呂 万葉集巻9-1807)(<鶏が鳴く>東の国に昔あったことだと、今日まで言い伝えて来た、葛飾の真間の手児名が、麻の服に青い襟を付け、麻糸を裳に織って着て、髪も梳かず、履さえはかずに歩いて行くけれど、錦や綾の中に包むようにした箱入り娘も、この娘子に及ぶだろうか。満月のように満ち満ちた顔で花のようににっこり笑って立っていると、夏虫が火に飛び込むように、港に入るために船を漕ぐように、寄り集まって男たちが言い寄る時に、いくらも生きられぬ短い命であるのに、どうしてなのか、身のほどをすっかり知ってしまって、波の音の騒ぐ、港の墓所に娘子が臥したのは、遠い昔にあったことなのに、昨日見たことのように思われることだ。)反歌葛飾の真間の井見れば立ち平し 水汲ましけむ手児名し思ほゆ (同 万葉集巻9-1808)(葛飾の真間の井を見ると、立ちならして水を汲んで居られたであろう手児名のことが思われる。)(注)手児名については諸説あるが、神に仕える巫女であったというのも有力な説。巫女であるから、人間の男には嫁げない身の上。長歌の「身をたな知りて」はそのことを言っているとみる。水を汲む手児名の姿も禊のための神井からの水汲みという巫女の姿をイメージしているとみる。(真間の井・Wikipedia)(高橋虫麻呂万葉歌碑 巻9-1808) 新元号「令和」の件でこのところ注目を集めて居られる中西進先生であるが、同氏の著作で「旅に棲む 高橋虫麻呂論」というのがある。 25~6年前に読んだ本であるが、それを書棚の片隅から引っ張り出して、手児奈に関する部分をパラパラと拾い読みしてみると、手児奈というのは、国庁近くに居住し調布のための機織に従事した渡来系の女性集団の中の一人ではないか、と推論されている。女性集団がいれば、そこに男たちが寄って来るのは、今も昔も変わらないだろう。 そんな集団の中のとりわけ美しい一人の女性が多くの男から言い寄られるトラブルの中で入水自殺してしまうという事件が起こり、それが手児奈(手児名)という女性を主人公にした悲劇物語として伝説化したのだろうという説。今風には、集団ストーカー事件であったかもしれない(笑)。 京からやって来た、山部赤人や高橋虫麻呂がこの伝説に出会って歌を作るのであるが、赤人のそれと比較して虫麻呂のそれには事件や手児奈についての詳細な描写があるなど、まさに「昨日しも見けむがごと」にドラマチックに詠われている。これは赤人と虫麻呂の「素質の違い」ではなく作歌の「眼目の違い」であると述べられている。 眼目に違いが生ずるのは素質の違い、個性の違いではないのかという気もするので、この辺の論は小生にはよく分からぬ(笑)。 それはともかく、この本、なかなか面白く、すぐれた高橋虫麻呂論であります。一読をお薦めします。(中西進著「旅に棲む 高橋虫麻呂論」) 弘法寺には立ち寄らぬまま、帰途についてしまったのは、ヤカモチの失敗。また、次の機会に・・である。 京成電鉄国府台駅の前を通り抜け市川橋まで戻って来る。 橋を渡り、江戸川区へ。 橋を渡ったところで、小学生か中学生か、それ位の年齢の自転車の女の子に「市川駅へはどう行けばいいか」と尋ねられる。 これは、大阪人のヤカモチにも答えられる質問であったので、教えてあげることができました(笑)。 市川橋から平井大橋で荒川を渡るまでは、来た道を逆に辿るだけ。 荒川を渡って河川敷の自転車道を上流に辿れば来た道であるが、それだとホテルには遠回りとなるので、都道315号・蔵前橋通りをそのまま直進。 旧中川に架かる江東新橋を渡る。(江東新橋) 江東新橋を渡って左側にあるのが亀戸中央公園。 公園に立ち寄って、小休止。(亀戸中央公園) 公園を出ると、左手に総武線のガード。これを潜り、国道14号・京葉道路に出て右折、西へと走る。 亀戸駅、錦糸町駅を過ぎ、「本所松坂、吉良邸はこの辺りか」などと独り言ちつつ、両国2丁目交差点で右折、北へ。(両国駅と国技館) 国技館が右手に見える。(国技館) 墨田川沿いに北上すると、再び蔵前橋通りである。蔵前橋を渡る。(蔵前橋)(同上・説明碑) 説明碑の右脇に、首尾の松という碑。 最近は、何でも目についたら一応撮って置く、ということにしているが、さて、これは何でしょう。(首尾松の碑)(首尾の松・説明碑) 首尾の松の「言われ」について三説が紹介されている。 ヤカモチは第三説に1票である。 江戸っ子は「ひ」を「し」と発音するから、ひびの松⇒しびの松⇒しゅびの松⇒首尾の松という変化は、いかにもありそう。 「しゅびの松」から「首尾の松」と変化する辺りで、第1説や第2説のような話が発生したということではないか。 阿部豊後守忠秋と来れば隅田川乗り切りと相場が決まっているから、首尾の松にアト乗りした可能性がないでもない。 まあ、大阪人のヤカモチには、上首尾だろうと不首尾だろうと、かかわりありまへんな(笑)。 蔵前橋から500mほど西に行った辺りにあったのが鳥越神社。(鳥越神社)(同上) この神社の祭神は、日本武尊、天児屋根命、徳川家康とある。 ヤマトタケルと家康はともあれ、アメノコヤネノミコトは、わが地元の河内国一之宮・枚岡神社のご祭神であるから、一応の敬意を表したまでであります(笑)。 また、鳥越神社という社名が、河内源氏の源頼義、義家父子が前九年の役で奥州に向かう際にこの地を通ったことに関係していると言うから、これにも敬意を表した次第。(同上・説明碑) ホテルに無事帰着。 今回のコース、参考までに図示すれば下記の通りであります。(銀輪散歩コース概略図)赤線――:往路、青線――:復路 以上で、東京ついで銀輪散歩完結です。 途中で割愛した向島百花園や別途の上野・浅草界隈銀輪散歩は、追って別記事にてアップさせていただくこととします。(完)<参考>銀輪万葉・関東編

2019.04.23

コメント(2)

-

ついでの東京銀輪散歩(その2)

(承前) 昼食後、再び江戸川左岸の道に戻る。 ここまで来たら、真間の手児奈であるが、手児奈霊神堂は帰りに立ち寄ることとして、上流へ。 里見公園への入口道路の脇にあったのが、羅漢の井。(羅漢の井)(同上・説明碑) 江戸名所図会に描かれた井戸であるという説明だけであるから、どういう由緒の井戸なのかは、よくは分らぬ。(里見公園) 公園内には国府台城跡の碑があった。(国府台城跡の碑) 国府台城のことも国府台合戦のことも存じ上げないので「?」でありましたが、Wikipediaで勉強であります(笑)。<参考>国府台合戦・Wikipedia 国府台城・Wikipedia(国府台城跡説明碑)(国府台城跡 土塁の痕跡であるか?)(房総の魅力500選の碑) 里見公園を出て、道路脇の「矢切の渡し・野菊の墓文学碑」の標識が示す⇒に従い、北へと走る。 市川市から松戸市に入った。マンホールの蓋の図柄でそれと分かる。 しかし、野菊の墓文学碑へと入る辻がよく分からず、通り過ぎてしまったようで、東京外環自動車道の矢切ICの手前まで来てしまった。 さすがに間違いと気付き、引き返す。引き返して最初の分岐で左(東)へと入る坂道があったので、それを行く。坂を上り切ると、矢切小学校の前に出た。少し早くに左に入ってしまったようである。方向感覚を頼りに南北に走る道に出て、右折、南へ。 何やら目立つお堂・お地蔵さんのある庚申塚というものに出くわす。この辻に「矢切の渡し・野菊の墓文学碑」の標識が立っていることを発見。(矢喰村庚申塚)(同上・由来) この庚申塚や石仏群は、先ほど訪ねた里見公園で知った国府台合戦に関連したものであったという次第。道に迷って、これに遭遇したのも何かの縁であろう。 標識の示す方向に坂道を上って行くと、道は再び下りに入る。この坂道が大坂。国府台合戦の激戦地の一つ。江戸川を渡って侵攻してきた北条軍とこれを迎え撃つ里見軍他とが激突して死闘を繰り広げた場所なのであった。 野菊の墓文学碑はこの大坂を挟んで南側の西蓮寺境内の北東隅にあり、北側が野菊苑という小さな緑地になっている。両者は歩道橋でつながっていて行き来できるようになっている。(野菊の墓文学碑の入口 手前の坂が大坂 野菊苑から撮影)<参考>野菊の墓文学碑・Wikipedia 伊藤左千夫の小説「野菊の墓」を読んだのは中学時代であったか、それとも高校時代であったか、いずれにせよ遠い昔の事であるから、曖昧な記憶しかない。(野菊の墓文学碑)(野菊苑から西方向、矢切の渡しのある辺りを望む) 大坂を下って行くと、来る途中に見落とした野菊を彫った黒御影石の小さな石碑があり、野菊のこみち、と名付けられた小径が矢切の渡しへと続いている。自転車では走り難いデコボコ道。江戸川の支流・坂川に架かる矢切橋からは、舗装された一般道を行く。(矢切橋 野菊のこみちは矢切橋を渡って左に続いている。) 一般道を直進。江戸川の土手に突き当たる。矢切の渡しである。 「野菊の墓」の政夫と民子の別れの舞台となったのが矢切の渡し。 矢切の渡し、という大きな看板を左手に見つつ、スロープを上る。江戸川堤防の道に出ると、川の一里塚という石碑。(川の一里塚の碑 後方が野菊の墓文学碑のある丘)(同上・説明碑) 河川敷の方に目を向けると、ゴルフ場があり、プレーをしている人の姿が見える。その向こう、対岸の葛飾区側の矢切の渡しの船着き場が見える。(矢切の渡し 対岸、葛飾区側の船着き場) 矢切の渡しの葛飾区側の船着き場には、2008年11月に柴又を訪ねた折に来ているので、今回はその時と反対方向に向き合って立っていることになる。今この瞬間に、向こう岸の時間とこちら岸の時間とに10年5ヶ月のひずみが生じたなら、今より11歳若いヤカモチが階段の在る辺りの土手に立ってこちらを眺めている姿が写真に写っていたことでしょう(笑)。<参考>葛飾柴又 2008.11.22. 視線を左にずらすと、こちら側、松戸市側の船着き場と思しき場所が見える。行ってみる。(矢切の渡し)(同上)(同上・説明碑) 折りたたみ自転車なら、折りたためばこれを持ち込んで乗船できるようだが、増水のためか、その他の理由によるのか、今日は運航していないようである。 まあ、乗船するつもりはなかったので、元より問題なしである。 運航しているのであれば、対岸に渡って、江戸川右岸の道を市川橋まで下るという選択もあったが、往路で手児奈霊神堂をスルーしてこちらまで来てしまったので、仮に運航していたとしても、その選択肢は「なし」である。 左岸土手の道に引き返し、下流に向かって走り出す。(江戸川左岸・堤防の道 前方に見えるのは北総鉄道北総線の鉄橋) この後、手児奈霊神堂へと向かいますが、今日はここまで。 続きは次回です。(つづく)

2019.04.22

コメント(2)

-

ついでの東京銀輪散歩(その1)

今回の東京でのホテルは御徒町駅の近くであったので、ここを起点にホテルへ送って置いたトレンクルで銀輪散歩することとした。 御徒町駅前の道、春日通りを東へ。ともかくも隅田川に出てみる。(厩橋) 厩橋の手前、墨田川右岸の道は自転車乗り入れ禁止の表示。橋を渡って、左岸側はどうかと見るが、河岸沿いの道は無い。一般道を北へ。駒形橋東詰の交差点に出る。 目の前に東京スカイツリーの姿。(駒形橋東詰めから東京スカイツリー) 東京スカイツリーは、2008年7月14日着工、2012年2月29日竣工であるから、2008年11月以来の「来京ヤカモチ」は東京スカイツリーの実物を目にするのは、初めてということになる。 今更であるが、また塔に上る気もないのであるが、塔の方向に走ることとする。 束縛されて手も足もでない うつろな青春 こまかい気づかい故に、僕は 自分の生涯をふいにした。 (ランボー「いちばん高い塔の歌」より) ランボーの詩の一節や634mというのは万葉集の日本海側北限となる越後は弥彦山の標高634mと同じだ、などと無関係なことを想起しつつ行くと、業平橋というのに出くわす。 むかし、おとこありけり。 そのおとこ、身をえうなき物に思なして・・ 名にし負はばいざ事問はむ宮こ鳥わが思ふ人はありやなしやとここでは、伊勢物語のことなど思いつつ、業平橋とスカイツリーのツーショット。(業平橋と東京スカイツリー) 業平橋の下は緑地公園になっている。(横川親水緑地公園) 何の建物かは知らぬが、船に見立てた建物。 橋の下には鬼平犯科帳のこんな碑も。(鬼平情景・業平橋) 五郎蔵が渡ったのは、夜の「人気のない業平橋」、ヤカモチの渡る業平橋は人通りの多い、昼間の業平橋。 橋を渡った先の交差点が業平1丁目交差点。これを左折して北に入ると、とうきょうスカイツリー駅。 手前の運河には、沢山の鯉のぼり。(東京スカイツリーと鯉のぼり) 鯉のぼりを撮ろうとするとスカイツリーは足元のみ、両方を一枚の写真に収めようとすると、カメラを低くして斜めに傾ける必要がある。かくして撮った写真が下の1枚。(同上) とうきょうスカイツリー駅を過ぎて一つ目の交差点で右折、北東へと走る。向島百花園に立ち寄ろうとの目論見。明治通りに出て左折、北へ。国道6号(水戸街道)を過ぎて100m余で向島百花園。(向島百花園) 入園して、ここで暫く時間を過ごすのであるが、これは別途の記事にて紹介申し上げることとし、同園を出たところから続けます。 通り過ぎて来た国道6号・水戸街道まで戻り、これを左折し荒川へと向かう。(荒川河川敷の道を下流へ。) 荒川河川敷の自転車道を下流方向へと走る。(平井運動公園 奥に見えるのが平井大橋と総武線の鉄橋) 平井大橋が見えて来る。 平井大橋に到着。河川敷から土手に上がる。 蔵前通り(都道315号)である。(平井大橋) 平井大橋を渡る。(荒川 平井大橋から上流側を望む 右は首都高中央環状線) 振り返ると東京スカイツリー。 走って来た、河川敷の道も見えている。(荒川と東京スカイツリー) 上一色橋を渡る。(上一色橋 川は新中川) 新中川を渡って、約1km。柴又街道を過ぎる。 しばらく行くと道は右にカーブして市川橋にさしかかる。 江戸川である。(市川橋) 江戸川を渡ると千葉県である。(江戸川 市川橋から上流側を望む)(ようこそ千葉へ) 橋を渡ったところで目に入ったのは、市川関所跡の碑。(市川関所跡)(同上)(同上・説明碑)(江戸川左岸の道 右奥の森が里見公園) 江戸川左岸の道を上流へ、矢切の渡し付近まで行って引き返して来るつもりでいるが、先ず市川駅方向に向かい、目に入った食堂で昼食とする。 ここでひとまず小休止。 続きはページを改めることとします。(つづく)

2019.04.21

コメント(4)

-

再び、家近健二展へ

17日、18日は銀輪散歩でありましたが、それは後日に記事アップすることとし、今日19日に再び家近健二展に行って参りました。 今回は、大学時代の友人たちと一緒に。 12時に東京駅八重洲中央口で素老人君、楽老君、丸〇女史3名と待ち合わせの予定であったが、小生の到着は11時27分。少し早過ぎるだろうと駅構内の喫茶店で15分余の時間潰し。店を出たところで素老人氏から着信。彼と落ち合う。彼も11時半頃に到着していたが、いくら何でも早過ぎるだろうと電話を差し控えていたとのこと。続いて楽老君が到着。最後に丸〇女史が和服姿の粋な格好で登場して、全員揃う。素老人君と楽老君とは4~5年振りの再会になるが、丸〇女史とは昨年11月の夕々の会以来なので5ヶ月振り。丸〇女史は、素老人君や楽老君とは卒業以来の再会であったので、最近に会ったことがあるヤカモチの顔が頼りの待ち合わせだと言って居られたが、確かに卒業以来だと、多くの人が居る中で、それと見分けるのはかなりの困難が伴うことでしょう。ことほど左様に、人は変貌を遂げているということであります(笑)。 東京駅から、素老人君が予約してくれた銀座の店「香港1997」までブラブラ歩いて行く。 銀座中央通りは、外国人観光客で溢れ返っていると言っても過言ではない景色。店に入ってもウェイトレスなどは外国人であることが多い。 ご馳走をいただきながら、あれやこれやのとりとめもない話であるが、色々と懐かしい思い出が甦ったりで、楽しい時間を過ごすことができました。午後2時過ぎに店を出て、家近健二展へと向かう。 素老人君は他用ありとかで、店を出た処で彼とは別れ、家近健二展へは3人で向かう。(家近健二展) 今日も、数人の先客ありで、我々3人が入るだけで、狭い画廊の空間は、もう「一杯」という感じになる。 家近氏によると、若草読書会のメンバーで千葉県在住の祥麻呂氏、邦麻呂氏が昨日か一昨日に来られたらしく、「来てくれたよ。」と言って居られました。また、わが友人の寺麻呂氏のことであろうと思うが、「恰幅のいい人が来て下さってました。」とも。<追記:注> 上記の「恰幅のいい人」というのは、寺麻呂氏のことではなく、後述のH氏のことであることが判明しましたので、訂正して置きます。 寺麻呂氏からのコメントで、同氏が個展にお出掛け下さったことを知っていたので、同氏のことを仰っているものと早飲み込みして、家近氏にどんな人物であったかを詳しく尋ねなかったのが誤解のもとでした。 今日(20日)H氏とランチしながらの会話で、19日の午前中にH氏が個展に出向かれていたことを知りました。我々3人が行く3~4時間前に来て居られたようで、入れ違いになったという奴でした。H氏はとても長身ですから、家近氏が「恰幅がいい」と評されたのも納得であります(笑)。(同上・先客の方々) 丸〇女史は、猫を4匹も飼って居られるらしく、猫の絵に興味を示されていました。(同上) 会場を出て、JR新橋駅方向へ。 駅前で、丸〇女史と別れ、新橋駅改札内で横浜方面に帰る楽老君と別れ、小生は御徒町駅近くのホテルへひとまず戻り、シャワーを浴びてから、上野駅前で大学時代からの友人S氏と夕食。 明日(20日)は、もう一人の友人、元ニューヨーク銀行のH氏とランチご一緒して帰阪する予定である。小生のために時間を割いてくれる友人はありがたきかな。感謝である。

2019.04.19

コメント(4)

-

久々に東京へ(家近健二展)

久々に東京に来ています。 調べてみると、前回、東京に来たのは2008年の11月であるから、実に10年5ヶ月ぶりということになる。<参考>久々の東京 2008.11.21. 葛飾柴又 2008.11.22. 今回は、友人の家近氏が銀座で個展を開くというので、それに便乗しての東京ブラリである。(京都駅) 京都駅から新幹線で東京へ。 いいお天気で、富士山も美しく。(富士山)(同上) 東京駅到着。(東京駅) 東京駅で、中学時代の友人、朝麻呂君、逸麻呂君、川麻呂君と待ち合わせ、ランチ。朝麻呂君とは3,4年ぶり、逸麻呂君とは十数年ぶり、川麻呂君に至っては、ウン十年ぶりの再会である。 昼食中に若草読書会のリチ女さんに電話し、銀座で待ち合わせの時刻を決める。この後、彼らと家近健二氏の個展に行くことになっていて、リチ女さんもそれに合流する段取りになっているからである。<参考>家近健二展 2018.6.24. 銀座、資生堂パーラー前でリチ女さんと合流し、総勢5名で、個展会場へ。会場の前まで来ると、丁度家近氏が表に出て居られたところに出くわし、「やあ~」と招じ入れられる。(個展会場風景)(同上) 展示作品の中には、先般、松本市美術館での美術展でグランプリをとられた作品(下掲)もありました。(同上)<参考>家近健二氏グランプリ 2019.2.22.(同上) 作品を拝見させていただいた後、家近氏と立ち話など少し交わして、失礼申し上げることとする。 会場を出て、喫茶店に入り、5人で雑談。リチ女さんはわが学友とは無論初対面であるが、お互い打ち解けた雰囲気で、会話が弾みました。関西出身者同士ということによる、自ずからなる親近感という奴でもあるか。 小生の上京に合わせて時間を割いてくれた友人たちに感謝です。 特に、ン十年ぶりに川麻呂君に再会できたのは愉快なことでした。

2019.04.17

コメント(8)

-

ヤフー・ブログ廃止対策としてアメーバ・ブログ開設

ヤフー・ブログがサービス廃止となる関係で、当ブログ記事の目次として開設しているヤフー版偐万葉田舎家持歌集の引越し先をアメーバ・ブログとすることに決定し、本日、そのためのブログ「アメブロ版・偐万葉田舎家持歌集」を開設しました。 移転のためのツール提供は5月10日以降の予定なので、引越しはそれ以降のこととなるため、中味は現在は空っぽである。 さて、引越し作業がどのようなものになるのか、目次としてうまく機能するのか、未だ何とも分からぬのであるが、早めに開設して、少し研究してみようという次第。 楽天ブログやヤフー・ブログとも勝手が違うようで、慣れるまでが大変だろうから、ゴールデンウイーク中に少し記事でも書いて、練習してみるか、などとも考えて居ります。(大阪城)<参考>Yahoo!ブログ、サービス終了へ 2019.3.4.

2019.04.15

コメント(2)

-

梅の木は無くて桜の花盛り

脊柱管狭窄症で入院、先月26日に手術をした生駒の叔母であるが、今日午後に見舞うと、明日、明後日は外泊一時退院で自宅に戻る許可を得たとのこと。 まだ、寝返りをうったりすると腰から足にかけて痛みが走ることがあるようだが、リハビリも順調で、杖をつきながら歩けるようになっている。昨日は、リハビリで病院近くの商店街までの歩行訓練をしたらしい。 山郎女さんや谷郎女さんなどのお友達が代わるがわる見舞って下さって、何かとお気遣い戴いて、まことに有難いことである。今日は姉郎女さんがお見舞いに来て下さっていました。皆さんに感謝です。 これまで叔母のお友達とは面識はなかったのだが、入院・手術ということで、これらのお友達と病室で一緒になることが度々あり、言葉を交わすなど面識を得ました。そのうちのお一人である、上記の谷郎女さんは、当ブログ記事でも何度か登場している、中学時代の恩師である故・井〇先生の奥様のお知り合いの方でもありました。 こういう場合の決まり文句は「世間は狭い。」というものであるが、来月12日に奥様とお会いすることになっているヤカモチとしては、「一つ話題ができた。」でしょうか(笑)。 病院からの帰りは、遠回りして枚岡梅林を通り抜けることとしました。 以前の記事をお読みの方は既にご承知のことですが、枚岡梅林の梅はプラムポックス・ウイルスに感染し、全て根こそぎ伐採。現在は梅の木が1本も無い「梅林」である。<参考>伐採された梅林の写真は下記記事に掲載。 祝・除雪支援サービスプロジェクト立ち上げ成功 2017.1.16. 梅の木が消えて、少しばかりあった桜の木が代りに「気」を吐いている。(枚岡梅林) 梅の木があった頃の写真はこれ。(2009年2月21日の枚岡梅林) 梅の木が伐採された直後の写真はこれ。(2017年1月16日の枚岡梅林) 今年は、満開状態が長く続いているようで、梅林の桜もまだ十分に「見頃の状態」である。(枚岡梅林の桜・その2) 山桜も。(ヤマザクラも満開) ヤマザクラの根元近くにはシャガの花。(シャガ) 以上、ついでの花散歩でありました。 本日、またもフォト蔵にはアクセスできません。 何らかの障害が発生しているものと見込まれます。 よって、フォト蔵写真とのリンクができません。 正常に復しましたらリンクを貼ることとします。<参考>枚岡梅林の桜の過去記事はコチラ。<追記>12日22時42分リンク完了。

2019.04.12

コメント(8)

-

囲碁例会・雨にて候へば銀輪出さず

今日は囲碁例会の日。天気予報の通り朝から雨。風もある。 こんな日でも銀輪で出掛けるなら、それはもう病気と言うもの。 傘をさして駅へ。電車で梅田へ。 大阪駅の北口の広場に植栽されている桜もかなり散ってしまっている。 植えられているのはエドヒガンとオオシマザクラ。 ソメイヨシノの両親になる桜である。 何か意図があってこの二つが植えられたのでしょうか。 今日、初めて、表示板に書かれているエドヒガンとオオシマザクラという文字によって、それと気付きました。 自転車・MTBで行く場合は、大阪駅前を走ることはまず無いので、そして、雨でもなければMTBであるから、ここに桜の植栽があることすら、今まで気が付いていなかったように思う。 駅構内で昼食を済ませてから、梅田スカイビルに向かいました。 途中、長い地下通路を通るのですが、若い男女のグループ(20名位は居ただろうか)が、通路の左右の壁面に花やら何やらの絵を描いていました。地下通路管理者の依頼を受けてのペイントのよう。ほぼ、完成に近くなっている。今朝早くから描き始めたものか、それとも何日か前から描き始めたものか、その辺のところは何とも分からないのだが、地下通路が明るい雰囲気になって悪くはない。 会場の部屋に行くと、小生が一番乗り。 暫くして、福麻呂氏が来られ、同氏と対局。 対局中に村〇氏が来場。我々の対局を観戦。 これは10目余の差で小生の勝ち。 替わって、福麻呂氏と村〇氏が対局することとなり、小生が観戦に回る。 両氏の対局が終盤を迎えた頃に、平〇氏が来場。本来なら、平〇氏と小生が対戦するのだが、そうすると、福麻呂氏と村〇氏が重ねてもう1局打たなくてはならなくなるので、両氏の対局が終わるまで、平〇氏にはお待ちいただくこととする。両氏の対局は福麻呂氏の勝利で決着。 で、小生は村〇氏と打ち、平〇氏は福麻呂氏と打つことになる。 白石が村〇氏で黒石が小生。同氏が序盤で少し無理筋の手を打たれた結果、隅の白は小さく生きたものの、白6子を黒に取り込まれ、黒を安定させてしまうという失敗をされ、それが最後まで尾を引く形となり、黒番の小生の中押し勝ち。 隣の平・福戦の終了を待って、メンバーチェンジ。 村〇氏と平〇氏が対局されることとなったので、福麻呂氏と小生は重ねてもう1局打つこととする。今度は、10目余の差で福麻呂氏の勝ち。 ということで、今日の成績は2勝1敗。まずまずでした。 これで、今年の通算成績は13勝8敗。 今日は、雨、銀輪もお休みで立ち寄り先もなし。写真がない。こんなことなら、地下通路の絵の写真でも撮って置けば良かったと思うもアトの祭である。 ということで、先日(6日)の墓参で撮った花の写真でも掲載して置くこととします。(カラスノエンドウ) 墓参の記事では、カラスノエンドウ自体よりもこれにたかるアブラムシの方に記事を誘導し、虫散歩としてしまいましたが、花の写真も撮ってはいたのでした。(同上) こちらのカラスノエンドウには、アブラムシは居ませんでしたので、虫嫌いのお方も、どうぞご安心を(笑)。 我が家の墓の隣に咲いていたのはアメリカフウロ。(アメリカフウロ) 少し離れた処にはオランダミミナグサ。(オランダミミナグサ) これに似ているのが、ハコベ。 墓参の帰り道の空き地に繁茂していました。(ハコベ) 既に、種子を付けているものも。(同上) ハコベの種子などを見るのは初めてかも。 接近して撮ろうとするが、なかなかうまく行かない。(ハコベの種子) 一応、花散歩でした(笑)。<追記・注> 昨夜は記事を書いている時に、フォト蔵にアクセスできず、PCが変調を来たしたのかと思いましたが、ややあって、ネットワーク障害による緊急メンテナンス中である旨を告知するフォト蔵画面が出るようになり、PCの変調ではないことが判明。ひと安心でしたが、そうと分かるまでは、かなり気をもみました。 そんなことで、掲載写真については、フォト蔵写真とリンクさせずに記事アップすることを余儀なくさせられましたが、メンテナンスが終了し、正常に復しましたので遅ればせながら、リンクを貼りました。<参考>囲碁関連記事はコチラ。 花散歩関連記事はコチラ。

2019.04.10

コメント(2)

-

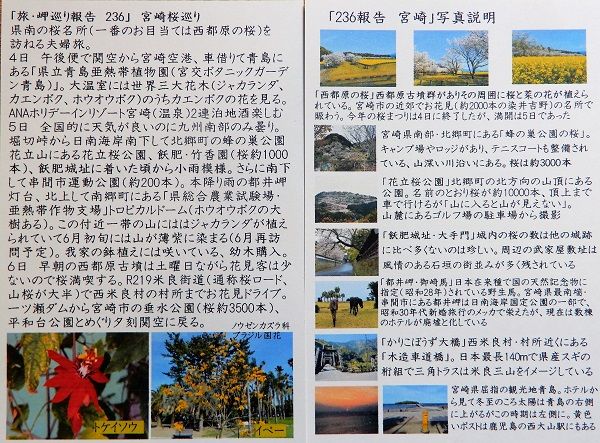

岬麻呂旅便り236・宮崎桜巡り

友人・岬麻呂さんより旅便りが届きました。 今回の旅は、宮崎県南部の桜名所を訪ねての2泊3日(4月4日~6日)のご夫婦二人旅であったようです。<参考>岬麻呂旅便り関連の過去記事はコチラ。 フォト蔵の岬麻呂写真集はコチラ。 大阪では、今日から造幣局の桜の「通り抜け」が始まりましたが、ここでは、岬麻呂ご夫妻とともに宮崎県南部の桜名所を通り抜けていただきましょう。(「旅・岬巡り報告236」宮崎桜巡り&写真説明)4月4日:関西空港→宮崎空港→青島・県立青島亜熱帯植物園→ANAホリデーインリゾート宮崎(2連泊) いきなり、桜ではなくイペーという花木の写真でありますが、撮影日付に従って、写真を配しています。 これは、青島の植物園で撮影されたものでしょうか。(イペー ※ノウゼンカズラ科 ブラジルの国花) 今回から、メール送信の各写真は1024×768の大きいサイズで送っていただいて居ります。 従って、写真をクリックして大きいサイズのフォト蔵写真でご覧いただくことができます。(青島の黄色いポスト)4月5日:堀切峠→日南海岸→北郷町・蜂の巣公園→花立山・花立桜公園→飫肥・竹香園→飫肥城址→串間市運動公園→都井岬→南郷町・「県総合農業試験場・亜熱帯作物支場」トロピカルドーム はい、蜂の巣公園の桜です。(北郷町・蜂の巣公園の桜)※「キャンプ場やロッジがあり、テニスコートも整備されている山深い川沿いにあり、桜は約3000本」とのこと。 お次は、同じく北郷町の北方向にある花立山桜公園。(花立山桜公園)※「名前のとおり桜が約10000本、頂上まで車で行けるが『山に入ると山が見えない』と山麓にあるゴルフ場の駐車場から撮影」されたとのこと。 吉野の「一目千本」も顔負けの見事な桜ですな。 飫肥城址へと向かいます。(飫肥城大手門) この辺りから小雨模様。確かに路面が濡れています。 都井岬に着く頃は本降りに、とか。(都井岬の御崎馬) 降る雨に、馬たちもうな垂れ気味。 次のお花は、トロピカルドームにて撮影されたものと推察。(トケイソウ) 鮮やかな赤が美しい。 時計草というのはクレマチスの一種又はその別名かなどと思っていたヤカモチですが、そうでもないらしい。まあ、テッセンも含めて、これらの花の関係性がいまいちよく分かっていないヤカモチでありますから、ここはパスします(笑)。4月6日:西都原古墳→R219米良街道(通称桜ロード)→西米良村・村所→一ツ瀬ダム→宮崎市・垂水公園→平和台公園→宮崎空港→関西空港 青島の日の出を拝み、出発。(青島の日の出・日向灘に昇る朝日) そして、「一番のお目当て」と仰る、西都原の桜です。 ここの桜まつりは4日に終了したらしいが、満開は5日で、岬麻呂ご夫妻は6日早朝のご訪問にて、花見客も少なく、ほぼ独り占めでの「桜満喫」であったようで、めでたし・めでたしであります。(西都原の桜)(同上)(同上) そして、西米良村の村所までお花見ドライブ。(かりこぼうず大橋)※「西米良村・村所近くにある木造車道橋。日本最長140mで、県産スギの桁組、三角トラスは米良三山をイメージしている。」とのこと。 以上です。 宮崎県南部桜名所通り抜けドライブでございました。

2019.04.09

コメント(11)

-

若草読書会のお花見2019

近頃は「平成最後の」というのが、何にでも付けるようですが、それに倣うなら、平成最後のお花見という次第。 この読書会の花見は2009年が第1回目で、この時は枚岡公園で開いている。翌年のお花見から場所を花園中央公園に変更して今日に至っているので、お花見としては、11回目、花園中央公園での開催ということでは丁度10回目ということになる。キリのいいところで、平成から令和に切り替わることになると言えます。 まあ、そんなことはどうでもよろしい。 このお花見の場所確保は初回以来、ヤカモチの担当と決まっている。 朝5時5分起床。5時33分にMTBで家を出て、花園中央公園桜広場に向かう。大型のザックには熱湯を入れた保温タイプの水筒が大小3本入っている。途中コンビニに立ち寄りサンドイッチや珈琲、みそ汁などを購入。6時前後に現地到着。 持参のシートを張って、場所の占有宣言。 公園の水道をお借りして、シートの雑巾がけ。家事を殆ど(全く、と言うべきか)しないヤカモチであるが、こういう場合は拭き掃除もするのであるから、おかしなものである(笑)。(場所取り完了・雑巾がけ完了)(南西方向) 満開の桜です。 これらの写真は朝7時過ぎの撮影ですから、場所取り完了からは既に1時間以上経過しているものです。 場所取り後、上の写真の道の奥、左寄りに人が写っている辺りになるが、そこが酷い状態になっていました。(南方向) その酷い状態というのが、これです。(狼藉の後片付け前) 昨日の花見客がゴミの始末をきちんとしないで帰ったのであろう。それをカラスが更にまき散らしたものか、何とも見苦しい有様。 見かねて、ゴミの片付けを始める。暫くすると、通りかかったご婦人が手伝って下さって、瞬く間に綺麗に片付きました。 それが下の写真です。 上の写真が6時15分撮影。下の写真が6時33分撮影である。 つまり、二人で18分もあれば片付くのである。 何人の団体だったか知らないが、ちょっとのことで、このようなことにはならなかった筈。何とも情けない人たちであることだ。(狼藉の後片付け後) 思えば、毎年こんなことをしている気がする(笑)。 まあ、皆が来るまでの間の時間潰しになって、退屈しないという意味では、そう悪くもないか、などと思ったりも(笑)。 8時になって、ひろみの郎女さんが車で到着。昨日、若草ホールで積み込んだ椅子6脚を運ぶ。家持持参の小さな椅子二つと合わせて椅子は合計8脚。参加者は全12名なので、車椅子の智麻呂さんを除き、3人は椅子ではなくシートに座っていただかねばならない。 昨年、同様に、中学時代の同級生である谷麻呂君と喜麻呂君にも声掛けしていて、同じく同級生のひろみの郎女さんとの4人で、サンドイッチとモーニングコーヒー付きのミニクラス会を開催する予定であったのだが、8時25分になっているのに、谷麻呂君も喜麻呂君も現れない。 ドタキャンかと思った頃に、喜麻呂君が自転車で現れ、暫くして谷麻呂君がやって来た。何とか、ミニクラス会となりました。 そこへ、偐山頭火君が珍しくトレンクルでやって来た。トレンクルというのは折りたたみ式の軽量小型自転車である。趣味でやっている卵や何やらの燻製を差し入れに持参。我々4人とは同級生でもないのだが、特別参加であります。 若草読書会のお花見集合時間は11時である。10時を回った頃に、谷麻呂君、喜麻呂君は退席し、ミニクラス会終了。若草読書会お花見会となる。 槇麻呂さんが来られ、智麻呂・恒郎女ご夫妻、東京から参加の祥麻呂さんが来られ、すぐに和郎女さん、小万知さん、凡鬼・景郎女ご夫妻が来られ、賑やかになる。11時10分。謙麻呂さんが未だであったが、定刻を過ぎているので、会を始めることにする。直後に謙麻呂さんも到着。全12名が揃いました。飲む人、食う人、喋る人、時々は、花見なので、花も眺めつつ、好き勝手に会は進行である(笑)。(満開の花) 今年は、ドンピシャのタイミングで満開のお花見となりました。 我々のお花見の日程は、前年の秋の内に決めるので、当り外れは時の運であるが、今年は命中でした。 昨年は、同じく4月7日でしたが、ソメイヨシノは散った後、遅れて咲く、八重のサトザクラの下でのお花見であったのでした。<参考>若草読書会のお花見2018 2018.4.7.(同上) お花見に入ってからの写真はないので、昨日(4月6日)の午後2時半頃の桜広場の様子を撮影した写真がありますので、これを掲載して置きます。 参考映像というヤツですな。(前日の花見風景)(同上)(同上) 桜ばかりでなく、カイドウも満開。 カイドウの写真も、昨日の撮影です。(カイドウ)(同上) コチラは花ではなく葉でありますが、今朝撮影カナメモチの若葉です。(カナメモチ・若葉燃ゆ)(同上) 12時半頃であったか。 ちょっと時間の方は定かではないが、撤収開始。 智麻呂邸・若草ホールへ引き上げる。 和郎女さんのみ、他用ありとかで、お帰りになる。 恒郎女さん、景郎女さん、小万知さん、それに積み込んだ椅子などの荷物降ろし要員として槇麻呂さんが、ひろみの郎女さんの車で、ひと足先に智麻呂邸へ。 ヤカモチ(MTBを手押し)と凡鬼さん、祥麻呂さん、謙麻呂さんの4人は、車椅子の智麻呂さんと一緒に徒歩で智麻呂邸へ。偐山頭火さんはトレンクルに乗って。 智麻呂邸・若草ホールで二次会である。 ひろみの郎女さん購入の和菓子が行方不明となるハプニングもありましたが、これは結局見つからず。 二次会のとっかかりは景郎女さんが楽しい絵本の読み聞かせを演じて下さって、和郎女さんが偐山頭火さんから貰ったタオルを原材料にして製作されたウサギの人形などを希望者に分配。(ひながうまれました!おはなもまんかい、はるがきました。)<追記>黄色の折り紙で作る「たんぽぽコプター」も教えていただきました。 和郎女さんの作品は追って、当ブログで紹介しますので、ここでは割愛であります。 つづいて、凡鬼さんから、イギリス、ベルギー、オランダなどをご旅行されたことに関連しての講話。同じくイギリスを旅された槇麻呂さんからもメアリー・スチャートのお話。 最後に、たこ焼きパーテイーで締め。午後4時半解散でした。 次回は6月30日(日)開催とし、講話は謙麻呂さんにお願いするということに決定。

2019.04.07

コメント(6)

-

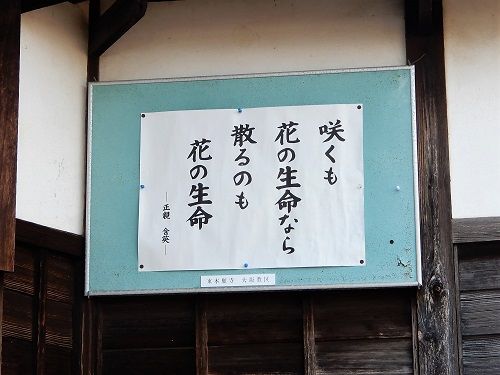

墓参・春令月にして虫たちも

今日は墓参。 墓参は、例によって、門前の言葉から始まります。(門前の言葉) 咲けば散るのが定め。桜のように注目され、惜しまれて散る花もあれば、ハコベやミミナグサのように気付かれぬままに咲いて、気付かれぬままに散る花もあり、色々であります。しかし、それぞれに限りある命を精一杯に生きて死ぬることに違いはない。 という展開からは「花散歩」の記事かと思われる向きも多いのでしょうが、どっこい、今日はタイトルが示すように「虫散歩」の記事なのであります。それも蝶などの可愛い虫ではないところが、ヤカモチ的なのであります。 墓地の通路などはカラスノエンドウがはびこり出しています。 それらを近付いてよく観察すると、びっしりとアブラムシがついているのです。(カラスノエンドウとアブラムシ)(同上) ここまで群がっていると、虫には見えないので、この時期、カラスノエンドウに触れる時には、どうぞご注意を。(アブラムシとテントウムシ) 肉食系のナナホシテントウやナミテントウは、このアブラムシを捕食するのだが、早速、このアブラムシ目当てにやって来て居ります。(アブラムシとテントウムシの幼虫) テントウムシの成虫だけでなく、幼虫も居ます。 これだけ沢山のアブラムシが居たら、彼は食うのに困るということはないでしょうな(笑)。 本日撮影の虫はこれだけです。毛虫も居たのですが、余りそういうものを並べるのもいかがかと、撮影を自粛した次第。 実は、昨年の秋に撮影した虫の写真がブログ未掲載のまま、眠っていましたので、「虫散歩」の記事にした理由はこれらの在庫処分という狙いもあってのことでありました。 先ずは、昨年11月の墓参の折に撮影したツマグロオオヨコバイから。(ツマグロオオヨコバイ) 次は、イナゴです。これは岡山へ銀輪散歩した折に撮ったもの。(イナゴ) そして、最後はゴミムシです。(セアカヒラタゴミムシ) ゴミムシにも色々な種類があるようですが、これはセアカヒラタゴミムシ。京都は伏見区の三栖閘門の近くで昨年10月に撮影したものです。(同上) まあ、彼ら虫たちも精一杯に生きているのであれば、毛嫌いせずに、つばらに見てやろうという次第であります。

2019.04.06

コメント(4)

-

偐偐銀輪散歩・枚方方面へ(その3)

(承前) 前ページの続きです。 牧野公園のアテルイ、モレ両氏にお別れして、府道17号を下ると京阪電車の牧野駅である。 牧野駅西側で穂谷川を渡り、牧野駅前交差点で府道13号を越え、淀川畔に出る。 堤防の道に上ると、上流方向から国交省のパトロール車がやって来た。(淀川左岸堤防道・北方向) この道は、一般車両は通行できない。歩行者や自転車は通行可。 自転車道は、堤防下に降りた河川敷にあるのだが、枚方市駅近くで再び市街地に入るので、自転車道には入らず、この堤防道を行くこととする。(同上・南方向) 堤防にはセイヨウカラシナが花盛り。春先、この花が未だ花芽の頃にはこれを摘んで食用とされる方も居られるようですが、このように咲いてしまっては、もう食べることはできないのでしょう。(セイヨウカラシナの群生)白蝶に なりたる気分 長堤の 道行く銀輪 芥子菜の花 (偐家持) 万葉集には、蝶を詠んだ歌はないのだが、歌に付された序文に「蝶」という言葉が登場している。 その序文というのが、「令和」の出典となった、梅花歌32首の序文なのである。「初春令月、気淑風和」の30字ほど後ろに「庭舞新蝶(庭に新蝶舞ひ)」と出ている。 この時、令和という新元号の発表は2時間以上も前に終わっていた訳であるが、銀輪行の我々は、それを未だ知ることもなく白蝶気分になっていた次第にて「堤駆銀輪、遊芥子菜」であったのでした。 天野川が淀川に注ぐ地点にあるのが関西医大病院。そこで長堤の道とお別れして、かささぎ橋南詰で府道13号に出る。(天野川に架かる「かささぎ橋」) ここから、京阪・枚方市駅の南側の府道139号を進んで百済寺跡公園へと行くのであるが、地図上で見つけた大垣内町1丁目の百済王神社に立ち寄ることに。枚方市駅南の小高い場所に見える森がそれだろうと行くが入口が分からない。適当に辻を入って、細い路地を上って行くと鳥居がありました。(百済王神社<大垣内神社>) 元々は、大垣内(オオカイト)村の氏神を祀る神社として崇拝されていたようで大垣内神社とも呼ばれる。文禄年間(1592~96年)に三松家がこの地に転居、三松俊元の代の慶安3年(1650年)に中宮の百済王神社の分霊を邸内に奉斎して百済王神社となったよう。三松家は百済王の後裔で、代々中宮に居住し、百済王神社に奉仕していた家柄だとのこと。 明治42年に片埜神社に合祀され、その後は、荒れるがままに放置されていたが、二次大戦後に本殿を再建して、復社したという。拝殿は荒れたままで廃屋のような様であるが、これも亦よしである。(同上・本殿)(同上) 大垣内の百済王神社を出て、百済寺跡公園の本家・百済王神社と百済寺跡に向かう。今回の銀輪散歩の最終目的地である。 ところが、またしても、道を間違い、東へと延びている府道139号ではなく、南に向かっている道をそれと思い込んで走る。行けども天野川が現れず、変だと思った頃には国道1号(京阪国道)まで来てしまっていました。国道1号に入り、天野川の左岸を禁野橋まで戻り、ようやく府道139号に入る。禁野橋を渡って京阪私市線の宮之阪駅北側のガードを潜ると道は上り坂。500mほどで百済寺跡・百済王神社である。(百済寺跡公園) 写真左に見える石鳥居を潜って、先ず百済王神社へ。(百済王神社) 境内の桜はほぼ満開。 青空に桜の花が映える。 若い女性が、スマホで青空を背景に、ほつ枝に咲く桜を撮って居られました。(百済王神社・説明碑)<参考>百済王神社・Wikipedia(同上・境内図)(同上・拝殿) 右は旧拝殿。正面の拝殿が新築された際に移築されたとのこと。(旧拝殿) 旧拝殿の後ろ、神社の東側が特別史跡・百済寺跡。(南西側からの全景) 百済寺跡の正面入口は東側にある。 我々は、百済王神社から入ったので、裏口からの進入になる。 撮影の順序と逆になるが、先ず正面入り口の写真から。(百済寺跡)<参考>百済寺(枚方市)・Wikipedia(同上・説明碑) 公園、跡地としての正面入口は東側であるが、在りし日の百済寺の正面は南側であるだろうから、南側から参ります。(同上・中門) その奥が金堂。(同上・金堂) 金堂の奥が講堂。(同上・講堂) そして、左右に西塔と東塔。(同上・西塔 背後は百済王神社)(同上・東塔) 薬師寺式の伽藍配置である。 帰途は、色々なコースが考えられるが、冒頭で記したように偐山頭火氏と偐家持との走行距離をほぼ同等にするには、中央環状道路まで下るのが適当、そのための経路として最も簡明なコースは、やはり淀川自転車道である。ということで、来た道を引き返し、枚方大橋の手前から淀川自転車道に入る。 前方、川下方向を見やると、左から右へと黒い雲が帯状に垂れ込めていて、その下辺りは雨になっている模様。我々はその方向に向かって走っているのだから、雨雲に突っ込んで行くようなもの(笑)。やがて、雨がぱらつき始める。まだ雨具は着ない。かなりの降りになって来る。雨粒と共に白い物が跳ねる。それが顔に当たると痛い。霰まじりの雨だ。 前方に鳥飼仁和寺大橋が見えて来る。そこまで行って「雨宿り」と先を急ぐ。橋の下で小休止。かなり濡れてしまってから雨具を着る泥縄式ヤカモチ。偐山頭火氏は始めから雨仕様の上衣を着て居られたので問題なし。 10分位は雨宿りをしただろうか。橋の上から落ちて来る雨水の音にごまかされて、まだ雨が降っているように思っていたら、既に止んでいて、やって来た方角を見やると、虹が出ているではないか。(虹が出た。鳥飼仁和寺大橋の下から北東方向の空を望む。) さて、再出発である。 ユキヤナギが咲き群れているのを見て、「積雪1m」と言うと、偐山頭火氏から「2mはある」と訂正が入る(笑)。(ユキヤナギ) やがて、鳥飼大橋が見えて来る。(鳥飼大橋) モノレールが走って行く。 淀川にお別れして、中央環状道路に入る。 守口市、門真市、大阪市鶴見区を経て東大阪市に入る。 荒本西の中央大通りに出たところで、西に行く偐山頭火氏と東に行く偐家持とは、偐偐銀輪散歩から偐銀輪散歩に各自ギアチェンジ、単独行となる。 再び、雨が本降りとなり、雷鳴も。しかし、それも長くは続かず、小降りとなり、止みました。 偐山頭火氏のMTBの距離計によると、この日の走行距離は75kmだったとのこと。ヤカモチの走行距離もほぼ同じでしょう。 以上で、偐偐銀輪散歩終了です。(完)<参考>同行の偐山頭火氏のブログ記事はコチラ

2019.04.05

コメント(4)

-

偐偐銀輪散歩・枚方方面へ(その2)

(承前) 4月2日の記事の続編です。 機物神社を出て、府道736号を北上。JR学研都市線(片町線)の津田駅前に出る。この辺りから道はJR線に沿って走ることになる。(JR津田駅) 次の藤阪駅を過ぎて300mほど行った辻を右にJR線を渡り、坂道を上って行くと王仁公園である。目指す「伝・王仁墓」なるものは王仁公園内にあるものと思ってやって来たのだが、王仁公園南側の外周道路に表示された「王仁墓→」の表示に従って進むと、それは公園とは離れた位置にあるよう。前回は茨田童子氏の車に同乗して連れて来て貰ったので記憶が曖昧。 参考までに、地図でその場所を示すと下掲の通り。(王仁墓位置図)※現地には緑色の⇒の案内表示があるもオレンジ色の⇒は無い。※――線が正しいルート、――線は間違って余分に走った部分。 上の地図で説明すると、現地のサインは⇒のみで、⇒は無い。 そのため、左に入らねばならないのに道なりに直進、行き過ぎてしまいました。様子がおかしいと引き返し、道沿いの建物から自転車で走り出そうとされているご婦人が目に入ったので、彼女に尋ねると、その方向に行くから案内します、とご親切なお言葉。彼女の後ろについて行く。 王仁墓の手前200m位の処まで先導いただきました。 「この急坂を上ったところにあります。」 と告げて彼女は去って行かれました。 今、地図で見ると枚方公済病院の敷地内を通り抜けることが可能なら、急坂を下って、また急坂を上るという辛き道を回避できたのかも知れない。(伝・王仁墓) 美しい門が出迎えてくれる。百済門という名前らしい。 この時代、日本も百済派と新羅派との政争があったようだが、百済との関係がより親密であったようで、斉明天皇の時代に百済を支援し唐・新羅連合軍と戦い、白村江で壊滅的惨敗というのは古代史に於けるご存じの大事件。<参考>王仁・Wikipedia 王仁については、上記参考のウィキペディアをご参照下さい。百済から論語と千字文を我が国に持って来た人物であるが、実在を疑問視する説や百済人説、中国系人物説など諸説あるようです。 王仁が作った歌とされるのが、難波津なにはづに 咲くやこの花 冬籠ふゆごもり 今は春べと 咲くやこの花 古今集の仮名序に出て来る古歌であるが、この歌の歌碑が大阪市のコリアンタウンの入口近くの御幸森天神宮の境内にある。ハングル訳も併記された珍しい歌碑であるが、日韓友好を願って建立されたもので、韓国人観光客の観光コースになっているよう。(御幸森天神宮の歌碑・下記記事からの再掲)<参考>万葉ウォーク下見・すみのえの霰松原 2011.10.23. 王仁は「日本に進んだ朝鮮の文化を伝えた」人物として韓国の民族史観からは好都合なのか、朝鮮や中国の史書には登場せず、古事記や日本書紀など日本の史書にしか登場しない人物であるのに、韓国では人気のある人物であるようだ。この王仁墓にもそういった観光客が訪れるのだろう。(同上・百済門) 門を潜った正面に王仁のものと伝えられる墓がある。(伝・王仁墓)(同上・説明碑) 百済門の脇にあるのは、王仁が伝えたという論語と千字文の碑。(論語の碑)(千字文の碑) 子どもの頃、王仁が漢字を日本に伝えたと教えられた記憶があるが、漢字は、それよりも以前に日本に伝えられているとか、千字文は王仁の時代には未だ成立していなかったらしいとかで、王仁伝説の真偽のほどは藪の中であるのだが・・。歴史というものは、真偽とは関係なく、色々の願望や憶測や意図やらが絡み合って形成されて行くもののようです。 次に向かうのは山田池公園。 この公園のことは、ブロ友のビグジョン氏のブログ記事で何度か拝見しているのであるが、現地には今回が初訪問である。(山田池公園)(同上) 池の向こう岸に渡って出口に出ようということになる。 桜が既に満開である。(同上・桜が満開である。) 少し雨がぱらつき出したが、まだ雨具を着用しなければならないほどの降りではない。 池の周りや公園内の森の中を走っていると方向感覚が狂って来るものであるが、公園の出口にやって来たものの、手許の略地図を見ても、ここが何処の出口なのかよく分からない。実は、よく見ればすぐにそれと分かった筈なのだが、早とちりで、一つ手前の出口だろうと見当をつけてしまった。その結果、府道144号を反対方向に進んでしまうことになる。 穂谷川を右に見ての川沿いの道である筈なのに、気が付くと川がない。上り坂の道であったので、それを駆け上ることに注意が向いていて、道が間違っているのではないかという疑問を持つ余裕が無かったよう。 坂をほぼ上り切ったところで、何か変であることに気付く。右側は低地になっていて下り坂。何個目かの辻で、中学生と思しき女の子が居たので「穂谷川はこの坂を下るのか?」と尋ねると、そうだと肯いた。それで、右折して、坂道を下る。確かに川があった。穂谷川にしては川幅が狭い。それもその筈、山田池に注いでいる北谷川という小さな流れであったのである。川沿いの家の玄関先で掃除をされているご婦人に何と言う名の川かと尋ねるが「知らない」という答え。(北谷川の桜) 川沿いに、山田池公園の方向に引き返す。やがて「北谷川緑地」という表示が目に入ったので、この川の名を知ることとなるが、それを知っても意味のないことである(笑)。 山田池公園の東側入口から、再び山田池公園の中へ。つい先ほど走ったばかりの公園内の道を再び走って、先ほどの公園出口に。何のことはない、出口手前の公園内に、現在地が地図表示された案内板があったのである。 それに、出口に立って、左手を見れば、大きな川が目の前に見えている。一目で「穂谷川」だと分かる眺めではないか。どうして、先ほどはこれが目に入らなかったのであろう。右手に行くものという思い込みが先にあって、右方向に注意が向いていた所為かも。間違う時はそいうもの。 穂谷川沿いの爽快な道を行く。 穂谷川が右に曲がる手前に公園がある。 阪今池公園である。ここで、トイレ休憩。ヤカモチは煙草休憩であった。(阪今池公園)この公園の前の橋で穂谷川を渡り、直進すると、片埜神社に突き当たる。(片埜神社と偐山頭火氏)<参考>片埜神社・Wikipedia(同上・拝殿)(同上・本殿)(同上・本殿説明碑) 片埜神社は、社伝によると、垂仁天皇の時代に、野見宿祢が当麻蹴速との相撲に勝って、その恩賞として当地を拝領、出雲の祖神である須佐之男命を祀ったのが、その始まりとのこと。従って、主祭神は須佐之男命(素戔嗚尊)などであるが、平安中期になって、菅原道真が天神と祀られるようになると、菅原氏は野見宿祢の後裔なので、菅原道真を主祭神に加えるようになったとのこと。(同上・ご祭神一覧) 大阪城の鬼門の方角にあることから、豊臣秀吉によって、当社は大阪城の鬼門鎮護の社とされたそうな。 そんなことと関係するのか、境内にこのような鬼面もある。(鬼面) 片埜神社の北側に隣接する公園が牧野公園。 ここにあるのが、アテルイ(阿弖流為)とモレ(母禮)の首塚。(アテルイ、モレの塚)(同上)<参考>アテルイ・Wikipedia アテルイは蝦夷の指導者。モレはその腹心。 8世紀、東北に進出する朝廷とこれに抵抗する蝦夷たちとの間の対立、戦争の時代、蝦夷のリーダーとなって、朝廷軍と戦ったのがアテルイ。征夷大将軍・坂上田村麻呂に敗れ捕虜となって京に護送される。田村麻呂はアテルイの助命に努めるが、叶わず、河内国に於いて処刑されてしまう。 その処刑の場所、墓がここだと伝えられている。 アテルイについては、20年近く前に高橋克彦作の小説「火焔」を読んだ筈と書棚を探すとありました。(高橋克彦「火焔」講談社 1999年10月27日) アテルイとモレの碑は、坂上田村麻呂創建の清水寺にもある。 2013年3月に清水寺を訪ねた折に撮影した写真が下記記事に掲載されています。<参考>銀輪散歩・坂上田村麻呂(下) 2013.3.15. 本日はここまでとします。この後、淀川畔に出て、京阪枚方市駅方面へと走ります。(つづく)

2019.04.04

コメント(0)

-

囲碁例会・桜も桃も菜の花も

本日は囲碁例会の日。 偐偐銀輪散歩(枚方方面へ)の記事はひとまずお休みします。 本日の囲碁例会出席者は福麻呂氏、竹〇氏、村〇氏、平〇氏とヤカモチの5名。最近は、この5名が揃うとフルメンバーという状態が続いている。かつての常連組の青〇氏や荒〇氏は長らくの欠席。途中から参加の東〇氏、荻〇氏も欠席が続いています。碁盤、碁石がアト2セットあるので、新規メンバーがアト3~4名は欲しいところです。 それは、さて置き、今日のヤカモチの成績は3勝1敗でまずまず。 最初の福麻呂氏との対局は僅差で勝ち、次の平〇氏には逆転で大敗、続く村〇氏、竹〇氏には、またまた僅差の勝ちでありました。 これで、今年に入っての成績は11勝7敗。全通算では264勝247敗。 今日も、MTBでの銀輪散歩を兼ねての囲碁例会でありましたが、特段の立ち寄り先はなく、恩智川の菜の花の写真と大阪城公園を通過した際の桜と桃の写真があるだけ。(花園中央公園北側・恩智川河川敷のセイヨウカラシナ) 菜の花と言っても、セイヨウカラシナの菜の花である。 恩智川は花園中央公園の東側を南から北へと流れ、大東市に入って西に向きを変えて流れ、JR住道駅の北側で寝屋川に合流する。 ヤカモチは、上の写真で言うと、川の左側岸辺の道を奥へと進み、橋の一つ手前の辻で左折し西へと走るのが通常のコース。写真奥に見えている高架のある通りが中央大通り。暫くは、このように裏道を走り、中央環状道路の手前の何処かで、この中央大通りに入り、森ノ宮で大阪城公園に入るというコースを取ることが多く、今日もそのコースでした。(大阪城公園・堀と桜とメタセコイアと高層ビル) 大阪城公園の桜は見頃を迎えています。 BBQサイトではお花見の人達の群れがそこかしこに。 焼肉の香が漂う中、MTBを走らせる。 上の写真の奥の左の青いビルの前あたりに桃園がある。(桃園) 桃園は外人観光客で賑わっている。 桃の花も今が盛りであるが、さすがに桃の木の下で花見の宴をする人はいないようである。 令和ではないが、 仲春令月、気淑風和。桃花披鏡前之紅、焼肉薫背後之風。 とでも戯れて置きましょうか。 桃の花を眺め、焼肉の香が漂って来るごとに、桃の花の歌を一首詠む。 大伴旅人も呆れる浪速式「曲臭の宴」であります。(同上)(同上) 帰途に花園中央公園の桜広場の桜の状況を見に行こうかと思っていましたが、一昨日の「偐偐銀輪散歩」の疲れもあったか、ひろみの郎女さんが既に下見をして下さっているようでもあったので、立ち寄らずそのまま自宅へ直行。 以上、囲碁と花三題でした。

2019.04.03

コメント(2)

-

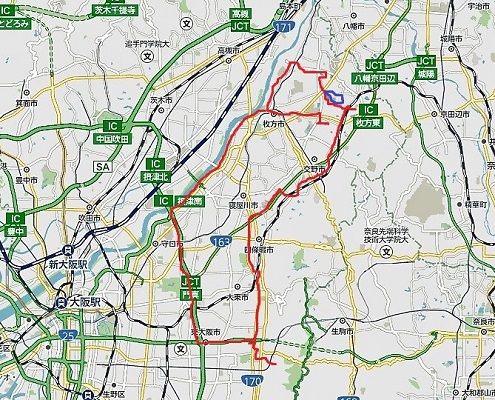

偐偐銀輪散歩・枚方方面へ(その1)

昨日(4月1日)は、友人・偐山頭火氏との銀輪散歩でありました。 偐山頭火と偐家持の二人ということで「偐偐銀輪散歩」という名前を付けてみました。 目的地は、枚方方面(王仁墓、アテルイ・モレの塚、百済王神社、百済寺跡など)である。 集合場所は石切の喫茶・ペリカンの家。 9時集合、9時10分出発の予定。 コースは、自宅→ペリカンの家(偐山頭火氏と合流)→外環状道路を北へ→讃良川交差点で第二京阪道路を北東へ→寝屋神社→府道154号→JR星田駅西で府道20号→神出来交差点で府道736号→天野川(万葉歌碑)→機物神社→JR津田駅前→JR藤阪駅前→王仁公園・王仁墓→山田池公園→(間違って府道144号を東へ、北谷川に出て山田池公園に引き返す)→穂谷川沿いの道→阪今池公園→片埜神社・牧野公園(アテルイ、モレの塚)→京阪牧野駅前→淀川畔・堤防道→天野川を渡り→かささぎ橋→府道13号→枚方市駅南側・百済王神社→(ここでも道を間違って南に進んでしまい、枚方バイパスまで来てしまう。バイパスを天野川まで行き、天野川沿いに下流へ)→禁野橋→百済寺跡公園(百済寺跡、百済王神社)→来た道を引き返し淀川畔へ→枚方大橋→淀川自転車道→鳥飼大橋→中央環状道路→荒本西で偐山頭火氏と別れ、中央大通りを東へ→自宅 これを概略図で示せば、次の通りである。(コース概略図 ――線部分は間違って余分に走ったもの) 帰途は、ヤカモチの場合は、枚方大橋から外環状道路が近道となるが、偐山頭火氏の「自宅~ペリカンの家」が小生の「自宅~ペリカンの家」に比べて距離が長いので、解散場所を荒本西とすることによって、両者の輪走距離をほぼ同程度となるように、中央環状道路を使って帰って来たという次第。 走行距離はわがMTBには距離計が付いていないので、正確にはわかりかねるが、60~70km程度かと。距離としては左程のこともないのだが、第二京阪道路沿いの道が予想に反して、何度もアップダウンがあったこと、山田池公園を出て間違ったコースを走った際も長い上り坂があったこと、王仁墓への往復でも急坂を上らねばならなかったことなどもあって、距離の割には疲れる銀輪散歩でありました。 では、その偐偐銀輪散歩の顛末を何回かの記事に分割してご報告申し上げることとします。 今回の目的地の多くは、11年前に茨田童子さんによる車でのご案内で大学の先輩でもあるN氏とヤカモチの3人で廻った場所でもあるので、久々の再訪ということになる。その折のブログ記事を見ると「次は山頭火君と自転車で来てみるかな」と書かれているのである。そんなことはすっかり忘れていたヤカモチであるが、11年振りで、その「次は」が果たされたことになったのでありました(笑)。<参考>枚方万葉歌碑めぐり 2008.2.28. ペリカンの家にヤカモチが到着したのは午前8時半。ももの郎女さんとお喋りしながら珈琲タイム、偐山頭火氏の到着を待つ。偐山頭火氏到着は8時50分頃であったろうか。同氏の珈琲タイムが終わったところで出発。定刻の9時10分頃であったろうか。 よく晴れていたが、午後からは雨の予報も。上衣だけであるが雨具と帽子をザックに入れて、一応の雨対策はしている。 外環状道路を北へ。 第二京阪道路と交差するところで、これに沿った側道を行く。(第二京阪道路との交差地点・讃良川) 高宮廃寺跡のある丘を左手に見ながら、第二京阪道に沿った北側の側道を行く。<参考>枚岡から枚方へ 2016.12.26. この道がなかなかなもので、アップダウンが続く。 その坂を上りきった辺りにあったのが、太秦遺跡の説明碑。(太秦遺跡説明碑) 弥生時代の集落らしいが、この碑のある背後、北側の地区は太秦高塚町。住宅地になっている。発掘調査されたのは現在は道路となっている部分だろうから、遺跡が保存されている訳ではなさそう。(説明碑の北側) 南方向の眺めはこんな感じです。(説明碑の南側 第二京阪道路は下を通っている。) やがて、前方に寝屋神社の叢林が見え、道は下りとなる。 この近くは何度か走っているが、寝屋神社は初めての訪問。(寝屋神社) 寝屋川市の寝屋というのは、この辺りの寝屋という地名を起源としているが、2013年10月22日の記事(下記<参考>参照)にも書いた通り、この地を寝屋というのは、昔、藤原実高という長者が、東高野街道を行く旅人のために、この地にあった自分の別荘を無料で宿に提供したからだそうである。 所謂「お接待」、「お・も・て・な・し」である。 寝屋を提供したから「寝屋」という訳だが、わが東大阪市の「布施」という地名も「伏せ屋」を提供したからだそうだから、同じ起源である。<参考>打上川治水緑地公園など 2013.10.22.(寝屋神社の自然林の碑)※碑文は写真をクリックして大きいサイズでご覧下さい。 碑文を掲げているのは、御伽草子の鉢かづき姫をモチーフにしたマスコットの「はちかづきちゃん」。 寝屋川市のこの種の案内碑は、この「はちかづきちゃん」が持っている。マスコットを鉢かづき姫としたのは、彼女が上記の藤原実高の娘であるという理由によるもの。(寝屋神社・参道 右の建物は境内摂社、水分神と高オカミを祀る。) 先ずは、神社にご挨拶仕り候。(同上・鳥居)(同上・拝殿)(同上・本殿)<参考>寝屋神社(寝屋川市) 寝屋神社を出て、府道154号で第二京阪道路の下を潜り、東へ。JR学研都市線の高架下を通り、突き当りが府道20号。これを左折して、再びJR線の下を潜り、神出来交差点で斜め右に府道736号を進む。 天野川にやって来たところで、万葉歌碑があったことを思い出し、寄り道して行く。道の左側(下流側)に少し入った場所なので、寄り道というほどもないもの。(天野川の万葉歌碑) この歌碑の除幕式には、8年前になるが小生も参列させて戴いた。<参考>囲碁例会と万葉歌碑除幕式 2011.11.3. 更に下流の逢合橋のたもとには岡本三千代さん揮毫の歌碑があることなどを話しながら、立ち去る。偐山頭火氏は岡本さんに敬意を表してその歌碑に立ち寄ってみようという感じの物言いであったが、今回の銀輪散歩の予定コースからは逸脱するので、無視して先へ(笑)。 天野川、京阪私市線を渡り、交野高校を過ぎる辺りから道は左にカーブして、再び第二京阪道路の下を潜る。道路脇の時計台の針が正午を告げている。そろそろ昼食の時間だと思ったところで、夢庵という店が目に入る。「此処で、昼飯にするか?」とヤカモチ。偐山頭火氏も異存ないようなので、この店に入る。日替わりランチで昼食。勿論、珈琲も。 昼食を済ませて、再び府道736号を北進。 次に出会ったのは機物神社。 この神社も再訪である。七夕まつりの折にも来ているので、三度目の立ち寄りになる。<参考>七夕 2008.7.7. 七夕(続) 2008.7.7.(機物神社)(同上・拝殿と桜)(同上・由緒) 鳥居前には万葉歌碑がある。以前の記事にも掲載しているが、今回も撮影したので再掲載して置きます。(万葉歌碑)棚機(たなばた)の 五百機(いほはた)立てて 織る布の 秋さり衣(ごろも) 誰か取り見む (柿本人麻呂歌集 万葉集巻5-2034) 境内には、紀貫之の歌碑もあることに今回気付きました。(紀貫之歌碑)ひととせに 一夜とおもへど 七夕の 逢ひ見む秋の かぎりなき哉 (紀貫之 拾遺和歌集) 余談ですが、拝殿脇にこんな木もあります。(タラヨウ <ハガキの木>)(同上)<追記>同行の偐山頭火氏のブログ記事掲載の写真を参考までに転載します。(葉裏には「願い」の文字が) 葉の裏面に尖った木片などで字を書くと黒っぽい鮮明な文字が表れる。葉書の語源になったのがこれだとも言われているそうな。 さて、ひとまずここで小休止とし、続きは、後日のこととさせていただきます。(つづく)

2019.04.02

コメント(6)

全22件 (22件中 1-22件目)

1