2020年04月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

五月の花々

桜は散ってしまいましたが、五月の花が咲き出しました。オオムラサキツツジ。次はハナニラ。別名ベツレヘムの星。こちらはジャスミン。ナニワイバラ。今日は、皐月の花々をご紹介しました。

2020.04.30

コメント(0)

-

虹と出版ラッシュ?

4月18日午後5時48分ごろ、綺麗な虹が出ました。180度の弧を描く虹です。よく見ると、二重の虹になっていますね。この日はちょうど、次の次の次の本を書き始めた日でした。そちらはまだ企画は通っておりません。次の本とその次の本は六月に出版される予定です。一つはもう最終校正済み。もう一つは連休明けから校正作業に入ります。タイトルや出版予定日等が決まりましたら、またお知らせします。二年前に出る予定になっていた新装版の『誰も知らない世界の御親国』も、ようやく出るかもしれません(ただし出版社の都合でまた延期になる可能性あり)。大きな書店も閉店しているようですが、それにもめげずに、とりあえずこれから「出版ラッシュ」となる予定です。

2020.04.29

コメント(0)

-

イタリアの旅88(最終回)

『最後の晩餐』を鑑賞した後、サンタマリア・デッレ・グラツイェ教会の外から教会を見学します。これが全景ですね。そして裏側に回り込んで・・・中庭を見学。カエルの彫像が配置されていますね。こちらは教会の壁面。関連のある紋章が彫られています。さて、これでイタリアの旅もおしまい。ミラノの街のレストランで、イタリア滞在最後の夕食。「最後の晩餐」は、ミラノ風カツレツでした。こちらは宿泊したホテルのそばのスーパーマーケット。ここで生スパゲッティなどを購入しました。さて、翌18日(土)。ミラノ空港に向かいます。空港のラウンジのそばから撮影した風景です。このミラノ空港から午後12時ごろローマ行きの飛行機に乗り、ローマで乗り継ぎ。ローマ発午後2時55分の飛行機で成田へと向かいました。1月19日午前11時15分ごろ、成田空港着。八泊十日のイタリアの旅でした。(終わり)

2020.04.28

コメント(0)

-

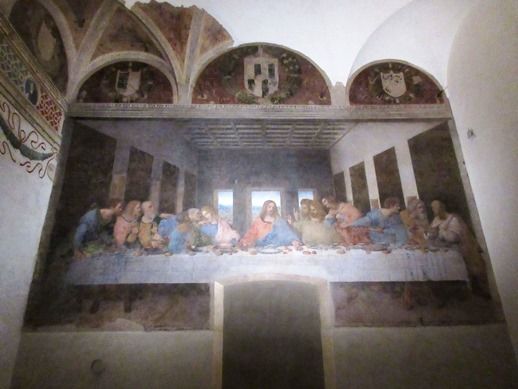

イタリアの旅87

これがダビンチの『最後の晩餐』です。教会の食堂だった部屋の壁一面に描かれています。大きさは実に420×910センチもあります。ダビンチは1495年から制作に取り掛かり、1498年に完成させています。フレスコ画でなくテンペラ画の技法で描いたため、劣化が早くて保存は大変だったようです。加えて、ナポレオン時代には馬小屋として使われ、第二次世界大戦では空爆も受け、数々の受難があったとか。面白いのは、絵画の天井の梁の線と、実際の天上の梁の線がつながっているように描かれていることでしょうか。この辺りまで下がってみると、絵の中の天井の梁が実際の教会の壁とつながっているように見えますね。一点透視図法を使っており、消失点はイエス・キリストの右のこめかみ辺りにあります。で、その壁を反対側に追っていくと・・・実は反対側の壁にも壁画が描かれています。ジョヴァンニ・ドナト・モントルファーノ(1440~1504)の『キリストの磔刑』。こちらはフレスコ画なので、『最後の晩餐』よりも美しく保存されています。(続く)

2020.04.27

コメント(0)

-

イタリアの旅86

スフォルツェスコ城が見えてきました。騎馬像の向こうに見える建物です。14世紀にミラノ名門ヴィスコンティ家によって建てられたお城です。15世紀にスフォルツァ家によって現在の姿に改築されました。お城の中は博物館になっているのですが、今回はここではなく、ここからバスに乗って、別の場所に向かいます。それがこちら。サンタマリア・デッレ・グラツイェ教会です。この聖堂の壁画に描かれているのが、有名なダヴィンチの『最後の晩餐』です。教会の敷地の中に入りました。いよいよ『最後の晩餐』と対面します。(続く)

2020.04.26

コメント(0)

-

イタリアの旅85

午後3時ごろ、アーケード前で待ち合わせて再び団体行動です。そのアーケードを抜けて、スカラ広場に出ます。どうしてスカラ広場と呼ばれるかというと・・・スカラ座があるからです。イタリアオペラの最高峰である、世界的にも有名な歌劇場です。スカラ広場にはレオナルドダヴィンチの像もあります。見上げると・・・実に威厳がある彫像です。スカラ座の前を通って、さらに歩いていきます。市電が通っていますね。このような道をスフォルツェスコ城の方へと向かいました。(続く)

2020.04.25

コメント(0)

-

イタリアの旅84

アーケードには、ロムルスとレムスを育てた狼のレリーフもあります。ローマ市は紀元前753年4月21日に、この双子の兄弟によって建設されたと伝えられています。あちらこちらに彫像があり、博物館のようなアーケードです。アーケードでは、本屋さんでダビンチに関連する「万能カレンダー」を購入。その後、再び広場に戻ります。ミラノ大聖堂。上の尖塔群を見ると・・・聖人の像が立っています。その数は実に135本に上ります。その中でも、中央の一番高い塔の上に立っているのがこちら。高さ108・5メートルの場所にある「マドンニーナの像」と呼ばれる黄金の聖母マリア像です。そうこうしているうちに、集合時間の午後3時になりました。(続く)

2020.04.24

コメント(0)

-

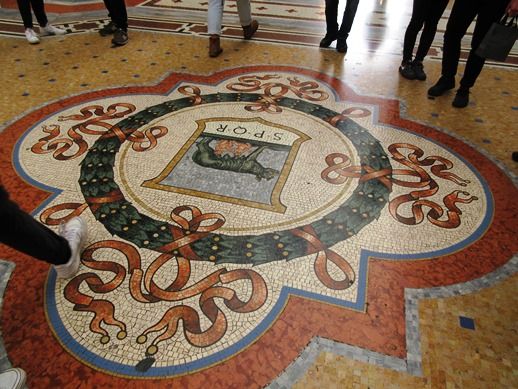

イタリアの旅83

大聖堂前の広場は、ドゥオモ広場とか大聖堂広場と呼ばれています。その広場にあるヴィットリオ・エマヌエレ2世の騎馬像。アーケード前も観光客でごった返していますね。午後1時半ごろですが、午後3時まで自由時間となります。そこで近くのパン屋でパンツェロッティという揚げパンを食べたり、リナシェンテ・デパートでショッピングをしたりしました。その後、このアーケードの中を見学。中はこんな感じです。ちょっとしたショッピング街ですね。こちらは・・・この雄牛のレリーフの上で、片足の踵を軸にして三回回ると願いが叶うとか。観光客がひっきりなしに、回転しておりました。私もやりましたが、結構難しかったです。(続く)

2020.04.23

コメント(0)

-

イタリアの旅82

ミラノ大聖堂の中心部。左奥にパイプオルガンのパイプが見えますね。行ってみましょう。大きなパイプです。こちらの像は・・・上に「Ego sum pastor nonus」と書いてあります。「私は良き羊飼い(牧師)」というヨハネによる福音書に出てくる言葉ですね。ミサの曲にもなっています。こちらが深部。見学を終わって、外に出ます。こちらが、有名なミラノのアーケード「ヴィットリオ・エマヌエーレ二世のガッレリア」の入り口です。(続く)

2020.04.22

コメント(0)

-

イタリアの旅81

早速、ミラノの大聖堂(ドゥオモ)を見学します。イタリアのコロナ関連のニュースでもよく出てきます。最近では、イタリアのテノール歌手アンドレア・ボッチェッリがこの大聖堂から世界の平和を祈って無観客ライブを行い、話題となりました。入場券を購入して、中に入ります。壮麗ですね。見事としか言いようがありません。ステンドグラスも鮮やかです。床の模様も面白いですね。さらに奥へと進んでいきましょう。(続く)

2020.04.21

コメント(0)

-

イタリアの旅80

ベネチアからミラノまでは約267キロ。バスはひたすら西へと走ります。途中、変わった山が車窓から見えてきます。大和の二上山みたいですね。イタリア版二上山です。右手には南アルプスの山々が連なります。途中、ベローナでショッピング兼トイレ休憩。観光はしませんでしたが、ベローナはシェイクスピアの「ロミオとジュリエット」の舞台となった場所ですね。南アルプスの雪山。綺麗ですね。そしてようやくミラノに到着。時計は午後12時45分を指しておりました。(続く)

2020.04.20

コメント(0)

-

イタリアの旅79

午後7時半。レストランから出ると、辺りはすっかり夜の帳に包まれておりました。再びサンマルコ広場を通り抜けて、水上バス乗り場へと向かいます。観光客もすっかり少なくなりましたね。右がサンマルコ大聖堂で、正面が統計塔です。これでベネチア本島ともお別れです。まさかこの後、コロナ禍で世界三大祭りに上げられるベネチアの仮面カーニバル(2月下旬~3月上旬)が中止を余儀なくされるとは、この時は想像もしておりませんでした。そして再び、水上バスに乗り込みます。トロンケット島に到着。ローマ広場からバスに乗って、この日の宿泊先であるベネチア・メストレ地区のホテル「デルフィーノ」へと向かいました。翌1月17日。ホテルから撮影した朝焼け。18日は移動だけですから、この日は実質的に最後の日ですね。一路、最後の訪問地であるミラノへ向かいます。(続く)

2020.04.19

コメント(0)

-

イタリアの旅78

このリアルト橋は、ベネチアの大運河に架かる四つの橋の一つで、「白い巨象」とも呼ばれています。橋の上はアーケードで覆われ、商店が並んでいます。ここが橋の中央部ですね。そこから運河を見下ろします。運河の夜景。綺麗ですね。このアーケードの商店街で、しばしウィンドーショッピング。その後、サンマルコ広場に再集合して、近くのレストランへ向かいます。こちらがそのレストラン。この日のディナーは、イカ墨のスパゲッティでした。(続く)

2020.04.18

コメント(0)

-

イタリアの旅77

すっかり日が暮れたので、元の狭い運河に戻ります。再びゴンドラ乗り場に戻ってきました。船を降りて、再上陸します。サンマルコ広場に戻ると・・・広場は夕闇に包まれておりました。午後5時26分です。この後、40分ほど自由行動となります。私たちが向かったのは、こちら。リアルト橋でした。(続く)

2020.04.17

コメント(0)

-

イタリアの旅76

正直に言うと、運河の水質はそれほどいいとは言えません。狭い運河のほうは、場所によっては、ドブの臭いもします。それでも、ベネチアの運河の夕景は本当に美しかったです。サンタ・マリア・デッラ・サルーテ聖堂もほのかなピンク色に染まっていますね。大運河をゆっくりとゴンドラが進みます。だいぶ日が沈んでしまいましたが、黄昏の運河を別のゴンドラも静かに進んでゆきます。しばしその場にとどまって、運河の夕景を楽しみます。それはもう、思わず息を呑むほど素晴らしい光景でした。(続く)

2020.04.16

コメント(1)

-

イタリアの旅75

ベネチアングラスのお店を出た後、再びサンマルコ広場へ戻ります。午後4時44分のサンマルコ広場。奥にサンマルコ大聖堂、手前に鐘楼が建っています。大聖堂の左の建物が時計塔です。先ほどまで大聖堂を照らしていた夕陽は、すっかり隠れてしまいました。ここから、今度はゴンドラ遊覧に向います。運河のゴンドラ発着場。ここでゴンドラに乗り込み、運河ツアーが始まります。六人乗りのゴンドラで、運河を進みます。建物と建物の間を流れる運河は、とても狭く感じます。見上げる空もこの通り。まるで江ノ電に乗っているようでした。橋の下をくぐりながら、迷路のような運河を通っていきます。そして、しばらくすると・・・広い運河に出てまいりました。(続く)

2020.04.15

コメント(0)

-

イタリアの旅74

次にサンマルコ広場から路地に入っていきます。着いたのは、こちらの正面のお店。中で何かやっていますね。ベネチアングラス工房の見学でした。はい、出来上がり。ガラスの騎馬像ですね。見事な腕前です。ここでショッピングをして(させられて)、思惑通りにワイングラス二脚と「起き上がりこぼしのグラス」とを購入いたしました。今ではお気に入りのワイングラスとなって、毎日のように使っております。(続く)

2020.04.14

コメント(0)

-

イタリアの旅73

サンマルコ広場の隅に建っている時計塔。初期ルネッサンス期の1499年に建造されました。以来、500年以上もベネチアで時を刻んでいるそうです。塔は大理石製で、塔の上にはムーア人の人形が2体あり、正午になるとこの人形が鐘を打ち鳴らします。羽根の生えたライオンの像も見えますね。「有翼の獅子」とも称されますが、ベネチアの守護聖人である聖マルコ(サンマルコ)を表し、ベネチアの象徴にもなっています。こちらは時計塔の文字盤。文字盤の青い部分はラピスラズリで出来ているそうです。24時間で一周するようで、太陽の形をした針が15時45分ごろを指しています。時計塔を背景にして、偉そうにしているカモメ君を撮影。で、こちらは、サンマルコ大聖堂です。建物の中は撮影禁止でしたので、ご紹介はできません。見学を終えて、外に出て、サンマルコ広場からサンマルコ大聖堂を撮影します。夕陽が当たって美しく映えていますね。(続く)

2020.04.13

コメント(0)

-

イタリアの旅72

ここはサンマルコ広場への入り口ですね。左が鐘楼で、右がドゥカーレ宮殿。その奥にサンマルコ大聖堂が見えます。突き当りがサンマルコ広場。こちらはドゥカーレ宮殿に住むカモメ。こちらは突き当りにある時計塔。こちらは鐘楼の像の上で休んでいるカモメ。カモメは至る所にいます。そしてこちらが・・・サンマルコ広場ですね。結構、人でにぎわっています。ここもスリのメッカです。(続く)

2020.04.12

コメント(0)

-

イタリアの旅71

イタリア統一の初代国王ヴィットリオ・エマヌエーレ2世の騎馬像です。次の写真は、船着き場から数えて、運河に架かる三つ目の橋。この橋の上から「ため息橋」を見ることができます。こちらがその「ため息橋」。ちょうどゴンドラ(運河用の小舟)が通っていきますね。左のドゥカーレ宮殿の尋問室から、運河を隔てた右の牢獄の独房へと渡るための橋で、ここを渡る囚人は、「もう二度と外の景色を見ることができない」とため息をついたことから、名付けられたといいます。19世紀のイギリスの詩人バイロンが物語詩の中で最初に名付けたそうですが、橋が建設された16世紀には、もっぱら短期刑の囚人が多く、二度と外の景色を見ることがなかった囚人はそれほど多くはなかったとか。もっぱら観光客向けの話しなのかもしれません。こちらは・・・潮が満ちて街が冠水したときのための、臨時歩道用の資材です。このような資材が街のあちらこちらにおいてあり、すぐに冠水に対応できるようになっているんですね。ドゥカーレ宮殿の上をカモメが飛んでおりました。(続く)

2020.04.11

コメント(0)

-

イタリアの旅70

ヴェネツィア本島の中心部が近づいてきました。鐘楼と右奥にサンマルコ寺院(大聖堂)が見えます。本島の船着き場に到着。本島に再上陸します。午後3時18分ごろです。日がちょっと傾いてきましたね。こちらは船着き場。ここから歩いてサンマルコ広場に向かいます。三つほど運河に架かる橋を渡ります。広場に着く手前の最後の橋から「ため息橋」を見ることができます。(続く)

2020.04.10

コメント(0)

-

イタリアの旅69

ヴェネツィア本島は、車を乗り入れることができるのはローマ広場まで。観光客はここから歩くか、水上バスに乗って本島の中心部に向かいます。我々は水上バスで。船着き場にお土産物屋があったので、ちょっとウィンドーショッピング。ヴェネツィアは、ヴェネツィアン・グラスで有名ですね。ガラス製品のお土産が並んでおりました。こちらはトロンケット島という人工島にある船着き場。この船着き場から、小型の水上バスに乗って、本島の中心部へと向かいます。こちらがその水上バス。水上バスからの風景。ちょうど海鵜が水上から飛び立とうとしているところですね。遠くには本島の街並みが見えます。しばらく進むと、本島の中心部が見えてきました。右端に見えるのが、サンマルコ寺院の屋根と鐘楼です。左手前の寺院は、サンタ・マリア・デッラ・サルーテ聖堂。水上からサンマルコ広場に向かうときの玄関口になっています。(続く)

2020.04.09

コメント(0)

-

イタリアの旅68

ディアマンティ宮。ルネッサンス時代の宮殿です。8500個の大理石のブロックでできているそうです。もちろんダイヤモンドでできているわけではなく、四角錐型の突起がダイヤモンドのカットのようだから、ダイヤモンド宮殿と呼ばれたようです。その宮殿の中庭です。現在では絵画館となっていますが、この日は中庭を見ただけで中の見学はしませんでした。最後にもう一度、ダイヤモンドの輝き(?)をご覧ください。フェッラーラの観光はこれで終わり。ここから、北東に約106キロ離れたベネチアへ向かいます。途中、レストランで昼食をとり、午後二時半ごろ、遠くにベネチアの町が見えてきました。いよいよ、水上に浮かぶ都市。水の都ベネチアです。(続く)

2020.04.08

コメント(0)

-

イタリアの旅67

しばしフェッラーラの街中をウィンドーショッピングします。右に展示されているのは、パンです。変わった形をしていますね。こちらは・・・フェッラーラの名物焼き菓子「パンパパート」です。名前の由来が、「法王(教皇)のパン」のことで、丸みのある小さなお椀のような形が、教皇の帽子のようだからだとか。あるいは「スパイスの効いたパン」が由来だとの説もあるようです。いずれにしても、クリスマスシーズンにはなくてはならないお菓子です。私も一つ買いましたが、とても重厚な味で美味しかったです。で、ごちらの車は・・・昔の車で、右側のサイドミラーがなくてもいい時代に造られた車だそうです。そういえば、1980年代のヨーロッパではよく見かけたような気がします。旧市街を離れて、今度は新市街へと向かいます。新しいですが、石像を壁に配置するなど、趣向を凝らしていますね。やって来たのはこちらです。ディアマンティ宮。ダイヤモンドの宮殿です。(続く)

2020.04.07

コメント(0)

-

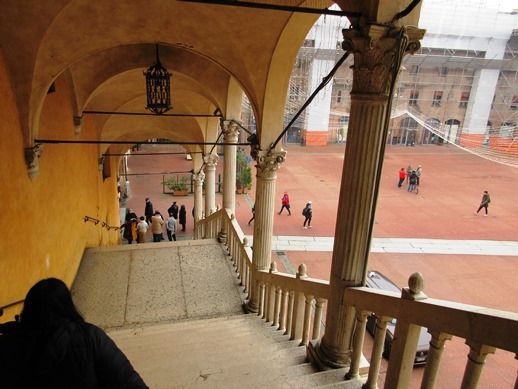

イタリアの旅66

フェッラーラの市庁舎から階段を使って中庭へ。市庁舎(ムニチパーレ宮)の正面に出ます。銅像がありますね。フェラーラ領主のニコロ三世と、その子供だそうです。市庁舎の真向かいにあるサン・ジョルジョ(フェッラーラ)大聖堂。ちょうど修復中で、工事をしておりました。大聖堂の側面。趣がありますね。屋根の上にはたくさんの鳩が留まっておりました。(続く)

2020.04.06

コメント(0)

-

イタリアの旅65

イタリア滞在も実質、この日(16日)と翌日だけとなりました。さて、予定よりも少し遅れて、午前10時15分ごろフェッラーラに到着。フェッラーラは14世紀にこの地を治めたエステ家によって整備された、ルネサンス期に文化の中心地の一つとして栄えた町です。その中心にあるのが、こちらのエステンセ城です。エステ家の居城として造られました。ポー川の水が引き込まれ、お堀のようになっています。かつての吊り橋を渡ってお城の中へ。中庭です。井戸と、その左には大砲の砲弾がピラミッド状に置かれておりました。この城は地下牢などの見学コースもあるのですが、そうした見学をせずに、そのまま隣の市庁舎へと抜けます。隣の市庁舎の中。市庁舎を通り抜けて外に出ます。(続く)

2020.04.05

コメント(0)

-

イタリアの旅64

夕闇も迫ってきました。再びバスに乗って、90キロ離れたフィレンツェへと戻ります。実はそのフィレンツェとピサは、歴史的にはあまり仲はよくなかったと言われています。その狭間で振り子のように揺れたのが、ガリレオ・ガリレイ(1564~1642年)だったかもしれません。というのも、父はフィレンツェ生まれの音楽家で、ガリレオ自身はピサで生まれているからです。ピサを案内してくれたイタリア人ガイドは、ピサの出身らしく、郷土の誇りであるガリレオがフィレンツェのサンタ・クローチェ教会に埋葬されていることを大変嘆いて(いるふりをして)おりました。そのような話を思い出していた時にふとバスの窓から空を見ると、雲が人の顔のようになっていました。ガリレオの顔でしょうか。それとも音楽家の父親の顔?何となくイタリア人っぽいですよね。時々このような現象が起こります。フィレンツェに戻ったのは午後6時半ごろ。この日は二連泊目のフィレンツェのホテルで夕食をとりました。翌1月16日、ホテルの部屋から撮影した夜明けの写真です。午前7時56分ごろの写真ですね。そして午前8時過ぎにはバスに乗って、北に約157キロ離れたフェッラーラに向かいます。バスの中から撮った朝日です。午前8時12分ごろの写真です。ひたすら北へとバスは走ります。(続く)

2020.04.04

コメント(0)

-

イタリアの旅63

天空のピサの斜塔を下って、再び地上に降り立ちました。ピサの斜塔の上からも見えた「狼の乳を吸うロムルスとレムスの像」。ローマを建国した兄弟の育ての親がオオカミなんですね。ローマ建国の「大神」は「狼」であった。再び斜塔の傾きを強調して写真撮影。地面も傾いてしまいました(笑)。その時です。雲に隠れていた夕陽が再び顔を出します。斜塔や大聖堂がオレンジ色に染まって行きます。よく見ると、「直立する斜塔と、傾く大聖堂」みたいですね。それはともかく、夕陽の染まり具合がとても綺麗でした。ミッション完了という感じで、ピサの斜塔の広場を後にしました。(続く)

2020.04.03

コメント(0)

-

イタリアの旅62

ピサの斜塔を登っていて面白かったのは、上り階段にもかかわらず一周するごとに、傾いている方角に向かうと下り階段のように外壁側に重力で引き寄せられることです。まるで上りと下りが交互に来るジェットコースターのようでした。上りの所要時間は3~4分でした。さて、斜塔の最上階からの風景です。地球の丸さがわかるくらい高いですね。塔の反対側に回ります。こちらでは斜塔の影がぐんぐんと伸びていきます。これで、午後4時10分くらいです。斜塔の真下の様子。人が小さな粒のように見えますね。斜塔の鐘。そして南西の空を見ると・・・夕陽が雲に隠れ、美しい陰影を綾なしておりました。(続く)

2020.04.02

コメント(0)

-

イタリアの旅61

大聖堂(ドゥオモ)の内部を見学した後は、いよいよピサの斜塔に登ります。ピサの斜塔は、こちら側から見ると真直ぐに立っていますが、向こう側に傾いています。隣の大聖堂のほうが傾いて見えますね。下から見上げると・・・このような感じです。内部に入ります。この鐘楼の空洞の外側にあるらせん階段を登っていきます。ところどころに開けた空間があるので、外を見ることができます。結構、上がってきましたが、まだまだてっぺんは先です。そして、ようやく塔の最上階に到着。隣の大聖堂の屋根を見下ろす高さです。斜塔自体の高さは、55・86メートルあります。(続く)

2020.04.01

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1