2020年10月の記事

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

弥彦、月山の旅6

弥彦神社の奥の宮は、海の見える、実にすがすがしい神社でした。左手奥に日本海が見えています。頂上からの南東の風景。蛇行する信濃川が見えていますね。北の多宝山。中央奥が多宝山です。多宝山の三角形の影が北東に向かって延びているのが見えますね。多宝山を拡大します。多宝山の山頂には気象レーダー観測所があります。木々の葉が少しだけ色づいてきたのわかります。下る途中で撮影したドライフラワー状態になっていたガクアジサイ。再び斜行エレベーターに乗って駐車場に戻ります。麓の弥彦神社からもロープウェイを使って登れるようになっています。この後、私たちは車に乗って、麓の弥彦神社に向かいました。(続く)

2020.10.31

コメント(0)

-

弥彦、月山の旅5

あそこに見えるのが山頂です。電波塔が建っています。弥彦山は新潟平野では最も高い山なので、大事な電波の中継基地になっているんですね。結構、電磁波がきついという敏感な方もいます。最後の坂を登って行きます。そして、どうとう・・・山頂に到着。こちらが弥彦神社の奥社です。電波塔がちょっと興ざめです。そこで電波塔を外して再撮影。鳥居の上には「天香語山命」と彫られています。后神のウマシホヤヒメも祭られているとか。なぜ熊野の神が越後の神として祭られているかというと、表向きには神武東征で功績をあげた高倉下こと天香語山に神武天皇が越後国の開拓を任せたからだというようなことになっています。ナガスネヒコ軍の残党を退治するために、越後に派遣されたとする説もあります。ですが、一番重要なのは、天香語山に越国の女王・沼河姫の王統の血が流れていたからではないかと私はみています。どのような系図になっているかは、拙著『卑弥呼は二人いた』の50ページの系図をご覧ください。天火明(ニギハヤヒ)とアメノミチヒメの間に生まれたのが天香語山。国宝の「海部氏の系図」により、アメノミチヒメはタカテルヒメと同一人物であることがわかっています。その高照姫は誰かと言うと、『先代旧事本紀』に書かれているように大国主神と宗像三女神の末子タギツヒメとの間に生まれた大神でした。で、タギツヒメは「海部氏系図」でカムヤタテヒメと同一人物であることがわかっています。第73世武内宿禰こと故竹内睦泰氏の極秘口伝『帝皇日嗣』では、カムヤタテヒメはスセリビメです。スセリビメは越国の女王「沼河姫」の直系ですから、越後国を任されるのは当然であったとみるわけです。実際にスセリビメの別名は「沼河姫」。『先代旧事本紀』ではタケミナカタの母親と記されていますね。(続く)

2020.10.30

コメント(0)

-

弥彦、月山の旅4

斜行エレベーターの終点に到着。新潟平野がよく見えます。日本海も。佐渡島ですね。ただし、エレベーターの終点に着いたからといって、そこに山頂の奥社があるわけではありません。そこからさらに20分ほどの登り道があります。このような道を登って行きます。途中からさらに急になります。山頂までもう少し。(続く)

2020.10.29

コメント(0)

-

弥彦、月山の旅3

再び車に乗り込み、弥彦山の山頂付近にある駐車場まで進みます。そこに車を停めて、日本海を展望します。佐渡島がよく見えると書かれていますね。確かに、佐渡島の全景を見ることができました。佐渡島を拡大してみます。山並みが幾層にも連なっているのがよく見えました。この展望所から「クライミングカー」と呼ばれる斜行エレベーターに乗って、山頂へとさらに登ります。佐渡島を遠くに見ながら、斜面を上がって行きます。眼下には駐車場が、その右奥には弥彦山の隣の多宝山が見えます。エレベーターで昇りきると、そこから弥彦山山頂にある弥彦神社の奥社(御神廟)を目指しました。(続く)

2020.10.28

コメント(0)

-

弥彦、月山の旅2

10月20日午後2時ごろ、新潟の弥彦に到着。観光案内所で情報を収集した後、図書館で資料探し。その後、天気が良いので、弥彦山スカイラインをドライブすることにしました。日本海です。本当に晴れ渡って、遠くまで見えます。北西に目を転じると・・・水平線に大きな島が見えますね。佐渡島です。南西の海岸線をもう一度見ると・・・柏崎の向こうにうっすらと山が見えます。方角から推察すると、おそらく妙高山ではないかと思われます。この日は太陽がまぶしくて見えませんでしたが、はるか水平線の彼方に能登半島が見えることもあるそうです。(続く)

2020.10.27

コメント(0)

-

未来に架ける橋

シンクロニシティ関係で書き忘れていたことがありました。10月10日に竹内氏との「ブログアクセス数のシンクロ」が発生した翌11日、虹を見ました。これがその時の写真です。15時46分ごろです。手前の雲を通り抜けるようにして、綺麗な虹が架かっていますね。「未来(次世代)にかける橋」ということでしょうか。記録のためにアップしておきます。

2020.10.26

コメント(0)

-

弥彦、月山の旅

10月20日から23日までの三泊四日で、新潟、山形など北の方を回ってきました。初日に向かったのは、新潟の弥彦山。東京からは車で4時間半ほどかかります。途中(古千谷)で撮影した新潟県の信濃川です。長野県では千曲川と呼ばれていますね。全長367キロは日本一長い川です。天気も良くて、快適なドライブとなりました。(続く)

2020.10.25

コメント(0)

-

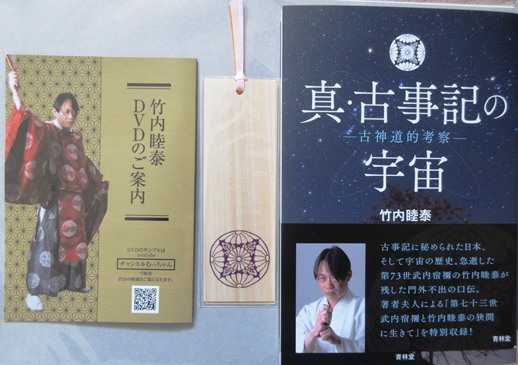

「偶然は神」的な二つの本の出版

新潟の弥彦神社や山形の月山(出羽三山)へとお参りして昨夜帰ると、私に深く関係する二つの本が届いておりました。一つはこちら。第73世武内宿禰こと故・竹内睦泰氏が書かれた『古事記の宇宙』の新装版『真・古事記の宇宙』です。奥様が巻頭に「第七十三世武内宿禰と竹内睦泰の狭間に生きて」を「特別収録」として書かれています。多くの人から愛された竹内氏の人柄が偲ばれますね。そしてもう一冊がこちら。福永裕史氏が全訳された『オアスペ』です。「もう一つの竹内文書」とも呼ばれていますね。このタイミングでこの二つの本が出されたことに、おそらく本当の意味があります。このタイミング(偶然)を作り出すのは、「神」ですから。「偶然は神」と竹内氏もよく言っていましたね。まったく異なる本ですが、この二つの視点から歴史を見たときに、真実が浮き彫りになるのではないかと思っています。弥彦山・月山巡りの旅のブログも間もなく始めます。

2020.10.24

コメント(0)

-

奈良、京都、愛知の旅10

10月8日。この日参拝したのは、こちらの神社です。愛知県蒲郡市の石上神社。本殿の左奥に見えるのが、ご神体石の岩神様です。こちらですね。非常に変わった形をしております。まるでトトロみたい。存在感があるご神体石ですね。さて、これで今回のミッションは終了です。出版社次第ですが、撮影した巨石の写真は、次の本で使わせてもらうつもりです。(終わり)

2020.10.19

コメント(0)

-

奈良、京都、愛知の旅9

元伊勢三社をお参りした後は、一路名古屋へと向かいました。琵琶湖を時計回りに南下して、名古屋近郊の渋滞も何とか突破。宿泊先となっている名古屋駅のそばのホテルを探します。この三年以内にできたホテルなので、私の車のナビには入っておらず、また道も新しくなっていたため、ホテルに辿り着くまでずいぶんと時間がかかりました。そのホテルからの風景です。眼下に名古屋駅が見えます。昔何度か名古屋に宿泊しましたが、ずいぶん変わりましたね。翌日は雨。新幹線が通って行きます。モダンな高層ビルが建ち並んでいますね。富山や金沢の駅もそうですが、40年前に富山で暮らしていたころとと比べると、隔世の感がします。この日(10月8日)はあと一カ所。愛知県の蒲郡市に向かいました。(続く)

2020.10.18

コメント(0)

-

奈良、京都、愛知の旅8

元伊勢内宮の皇大神社、天岩戸神社の元伊勢二社をお参りした後、大江町にある元伊勢三社の三社目である豊受大神社へと向かいました。その途中、大江町の内宮地区から日室ケ嶽を撮影します。手前の円墳形の支峰は、城ケ越もしくは面山と呼ばれているそうです。面白いのは、面山には城山古墳群と名付けられてた二基の円墳があることです。山自体も大きな円墳に見えますね。まるで日室ケ嶽の山容に似せて造られたかのようです。そしてこちらが豊受大神社。元伊勢外宮ですね。こちらも素晴らしい気に満ちた神社でした。(続く)

2020.10.17

コメント(0)

-

奈良、京都、愛知の旅7

日室ケ嶽を参拝した後、向かったのは天岩戸神社です。急な階段を降りて行くと渓谷に出ます。宮川が流れています。このような場所に神社があるんですね。それが次の写真です。右上にあるのが、元伊勢の天岩戸神社です。岩場の上にあるので、備え付けの鎖を頼りにしてよじ登ってお参りします。結構急なので、注意が必要です。その神社の裏手には・・・ご神体石とされる磐座「御座石」が鎮座しております。まるで宮川の水をたたえるダムのようにも見えます。本当に美しく、神秘的な神社でした。(続く)

2020.10.16

コメント(0)

-

奈良、京都、愛知の旅6

皇大神社の本殿のそばには資料館もあります。その中でも目を引いたのは、こちら。冬至の日の朝、伊勢神宮の内宮と外宮と、元伊勢の皇大神社と日室ケ嶽を結んだ直線上に太陽が昇るのだと書かれています。ということは、夏至の日には遥拝所から太陽が日室ケ嶽に沈んでいくのがみえるわけですね。で、その日室ケ嶽の遥拝所は、皇大神社(元伊勢内宮)から元伊勢三社の一つで天岩戸神社に歩いていく途中にあります。皇大神社からすぐのところです。日が差しているうちにもう一枚。この後、太陽が雲に隠れて、1、2分ほど陰っていたのですが、再び火が差し始めたのでもう一枚。非常に美しく、素晴らしい遥拝所でした。(続く)

2020.10.15

コメント(0)

-

奈良、京都、愛知の旅5

元伊勢内宮とされる皇大神社には、厄除けの神としてトヨイハマドの神を祀った御門神社があります。戸や窓、門などを守る神だそうです。岩窓・磐間戸とも書きますから、巨石とも関係する神様ですね。ドルメンのような祠が祀られています。社殿の向かって左脇には、カネのなる石が鎮座しております。置いてある小石で叩くと、金属的な音が響きます。で、こちらが、本殿側にあるさざれ石。古代のコンクリートだったのかもしれませんね。(続く)

2020.10.14

コメント(0)

-

奈良、京都、愛知をめぐる旅4

天之石立神社の参拝を終えたら、既に夕闇の中。この日は奈良駅そばのホテルに宿泊いたしました。翌七日。この日も晴れです。奈良から北上して京都へ、そこから京都縦貫道路を使って丹後の方へと向かいます。そして着いたのは、こちら。京都府大江町にある元伊勢内宮皇大神社です。崇神天皇の命を受けたトヨスキイリヒメが、永遠に皇大神を祀る聖地を求めてこの地を来訪したのをきっかけに創建された神社です。伊勢に伊勢神宮ができる前に来訪されたので、元伊勢と呼ばれるわけです。そうした元伊勢は20数か所あると書かれていますね。切り株から孫生え(ひこばえ)が育っていますね。歴史を感じさせる木製の鳥居の向こうに本殿があります。こちらが本殿。すがすがしい気を感じました。(続く)

2020.10.13

コメント(0)

-

奈良、京都、愛知の旅3

一刀岩のすぐそばには、巨石を祭った神社もあります。それがこちらです。天の石立神社。巨石を御神体として祭った神社です。こちらがその巨石たち。前伏磐、前立磐、後立磐の三つから成ると書かれていますから、上の磐は手前が前伏磐で向こう側が前立て磐と後立磐です。で、前伏磐の向かって左にある日句的丸い岩が巾着岩です。ですから、本当は四点セットのご神体岩ということになります。上の写真は左が前立磐で右が後立磐です。この平行して並び立っている様が凄いです。とても自然の摂理で割れただけとは思われません。三つの鏡のように磨かれた岩を意図的に配置したように思われます。これを後ろ側からみるとこうなります。見たこともないような非常に珍しい形の磐座でした。(続く)

2020.10.12

コメント(0)

-

奈良、京都、愛知の旅2

柳生の里で遭遇したのは、こちらの巨石です。まるで測ったように、真二つに、しかも綺麗に割れていますね。一刀岩(いっとうせき)と呼ばれる巨石で、一説によると柳生新陰流始祖・柳生宗厳(石舟斎)が天狗を相手に修行していた際、一刀両断に切り割ったとか。花崗岩は硬いですから、よほどの刀でもこうは切れませんね。

2020.10.11

コメント(0)

-

数字のシンクロニシティ

一つ言い忘れていたことがありました。むっちゃんこと故竹内睦泰氏とは、楽天のブログ仲間でもありました。二人とも、もうずいぶん長くブログを書いていて、むっちゃんも私もブログ歴16~18年ぐらいです。今は奥様がそのブログを引き継がれて管理されております。そして不思議なことに、むっちゃんとはアクセス数がシンクロを起こしていて、ここ数年間はほとんど同じなんですね。今日も竹内氏のブログのアクセスが316万8000台で、私も316万8000台となっており、完全に同期した瞬間がありました。その瞬間は見逃しましたが、何か意味のある偶然の一致があるのだと思います。完全にアクセス数が一致した瞬間は10月10日の早朝のことだったと思われます。かつての体育の日。1964年の東京オリンピックの開催日でもありますね。何らかの神的な意志がそこに働いているのは間違いありません。意味がわかったらお知らせしたいと思っています。

2020.10.10

コメント(0)

-

奈良、京都、愛知の旅1

昨日紹介した山は、京都府大江町・元伊勢の御神体山である日室ケ嶽でした。ご存知の方も多かったようですね。サンデー毎日が1984年7月1日号で日本のピラミッド特集を始めたときに皆神山や葦嶽山と並んで「日本のピラミッド」として紹介した山でもあります。その時の紹介記事がこちら。右が日室ケ嶽で、左が葦嶽山(広島県庄原市)です。日室ケ嶽のある元伊勢神宮には、以前京都のひめのゆめさんと一緒に出掛けたことがありました。その時は天岩戸神社だけお参りして日室ケ嶽の遥拝所にはいかなかったので、写真は撮らなかったんですね。今回はちゃんと撮影してまいりました。今回の旅行に出発したのは、10月6日の火曜日。前の日に思い立って急きょでかけました。ただし出発は遅れて午前10時ごろ。ひたすら新東名を西に車を走らせます。最初に着いたのは、奈良の柳生の里でした。既に午後5時20分になっていたので、夕闇が迫っていました。(続く)

2020.10.10

コメント(0)

-

一枚の写真

今回関西中部方面へと取材に出かけた理由の一つがこれです。素晴らしいでしょ。この一枚のために出かけたといっても過言ではありません。この場所をご存知の方は、かなりの古代史・巨石通です。世界の巨石シリーズは少しお休みして、明日からこの取材旅行について、簡単に紹介してゆきましょう。

2020.10.09

コメント(0)

-

次の本の取材

次の本の出版が一月遅れて12月となり、ちょっと時間ができたので関西・中部方面(奈良、京都、愛知)に取材に行っておりました。今日は朝から雨でしたが、ぎりぎりで写真撮影もうまく行き、次の本に掲載できるかもしれません。具体的なタイトル等が決まりましたら、お知らせします。

2020.10.08

コメント(0)

-

世界の巨石32

存在感において、巨石と牛の間でどちらが主役かわからなくなることもあります。どちらも主役を張っていますね。巨石が主役なのか、それとも牛が主役なのか。見事な競演ぶりです。上の写真などは、ほとんど同化していますね。どちらも甲乙つけがたい存在感がありました。英国カンブリア地方の「のっぽのメグと娘たち」と呼ばれる巨石と牛さんたちでした。

2020.10.05

コメント(0)

-

世界の巨石31

今日の主役も牛。しかも雄牛です。雌牛と違って、こちらはいかにも強そうですね。あの太いがっちりとした足を見てください。スコットランド西海岸の巨石探しの最中にでくわしたのですが、雄牛が門番のように立ち塞がっていたため、近くの立石を撮っただけで退散いたしました。

2020.10.04

コメント(0)

-

世界の巨石30

牛が主役の巨石遺構は、何といってもスタントン・ドリューのストーンサークルです。遺跡に入ると、そこはすぐに牛の楽園です。乳牛ですが、わがもの顔でそばを何気に通って行きます。巨石のそばもこの通り。巨石を包囲するように草を食んでいます。原型をとどめておりませんが、かつてはここに英国最大級のストーンサークルを含む三つのストーンサークルが並び、エイヴベリーに見られるようなコーヴと呼ばれる巨石の組石遺構がありました。一大巨石群があったわけですが、今はご覧のように牛の楽園となっているわけです。

2020.10.03

コメント(0)

-

世界の巨石29

今日の主役はドルメンです。脇役は遠くに見える牛さんですね。遠巻きにこちらを気にしながら見ています。彼らは雌牛だから危なくありませんが、雄牛の場合は時々、こちらを威嚇したり、突進して来たりします。いつもなるべく刺激しないように、静かに撮影しております。アイルランドのドネゴール地方にあるキャロウモア遺跡のドルメンでした。

2020.10.02

コメント(0)

-

世界の巨石28

今日の写真は、ロバと巨石です。主役はロバですね。手前で草を食んでいます。一頭はこちらを怪訝な顔をして見ていますね。で、丘の上に小さく見えるのがドルメンです。このロバさんたちの後ろを通って、丘の上まで登ると、見晴らしの良い場所にドルメンが鎮座しているわけです。アイルランドのドネゴール地方で撮影しました。

2020.10.01

コメント(0)

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

-

- ひとりごと

- 群青 谷村新司 東京都交響楽団

- (2025-11-15 00:45:46)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- すごっスタイルのお姉さんがジム降臨…

- (2025-11-16 02:00:04)

-

-

-

- 避難所

- 【大人気】「エアーソファー」 で、…

- (2025-10-30 22:24:38)

-