2020年05月の記事

全32件 (32件中 1-32件目)

1

-

竹内文書と正統竹内文書(神武~景行天皇の即位年)

再び『古事記の邪馬台国』を見ていきましょう。重要なのは、神武天皇が即位した年が明確に記されていることですね。紀元前660年ではなく、西暦57年です。以前は西暦56年ではないかと計算していたようですが、最終的には57年で決着したと書かれています。 この後竹内氏は、次々と歴代天皇の即位年を明らかにしていきます。綏靖75年安寧107年懿徳124年孝昭140年孝安157年孝霊171年孝元186年開化204年崇神220年垂仁254年景行304年 すごいですね。完璧です。これで魏志倭人伝など中国の記録がすべて読み解けます。私も『日本書紀』のお手盛り具合の法則を見出そうとして、計算式を作ってある程度の即位年を推定したことはありますが、竹内氏の口伝が正解だとすると、それぞれ約10~30年はずれていました。でもそれさえ、神武天皇の即位年が56年ごろであると竹内氏から聞いていたからできたんですけどね。 こうして欠史八代とされた歴史が詳らかになったわけです。(続く)

2020.05.31

コメント(0)

-

竹内文書と正統竹内文書(オアスペと正統竹内文書)

ところで、「竹内文書」と『オアスペ』が関係あるとしても、『オアスペ』がどうして「正統竹内文書」と関係があるのか、という話をしていませんでした。あるとき竹内氏が意外なことを言ったんですね。「実は、正統竹内文書は日本だけの歴史ではなく、世界の歴史についての口伝もあるんです」と。 その時私は、「ああ、ミケイリノが古代エジプトのピラミッドを造ったとか、ヤマトトトヒメの「トト」とエジプトのトト神の「トト」が同じだとか、そういう口伝のことを言っているのかなと思ったのですが、竹内氏は「いや、そんなものじゃないんです。でも、それをやったらこんがらがって、何が何だかわからなくなる。よほどの頭のいい奴が出てこないと世界史は解けない」と言ったんですね。どうやら「彼の国」(つまり外国)の歴史もかなり詳細に極秘口伝として伝わっているようでした。 で、実は『オアスペ』こそ、その外国の歴史である世界史・人類史を詳細かつ緻密に伝えている啓示書なんですね。日本の歴史やその役割も、明示されています。その『オアスペ』に書かれていることを正統竹内文書に当てはめると、なぜオオゴトオシオが世界に旅立たなければならなかったのか、あるいは世界に飛び出ようと思ったのかがわかってくるんですね。イヒンの血が濃いとみられる日本人のご先祖たちは、大陸にはびこるドルークの血が濃い人たちを武力ではなく、自らの生き方と古神道の哲学をもって、導こうとしたのではないかという仮説が浮上してくるんです。 もしかしたら、正統竹内文書は「日本版オアスペ」なのかなと思ってしまうほどです。言い換えると、『オアスペ』はそれほど包括的で、ありとあらゆる要素が入っているということです。 もちろん、それが真実の啓示書なのかどうかは、わかりません。でも、真実の書かもしれない『オアスペ』をテコにして、正統竹内文書に伝わるという「世界史」を読み解く作業ができるかもしれないと思ったわけです。もしそれが出来れば、新たな鼎談シリーズが始まる可能性があったので、今回の『世紀の啓示書オアスペの謎を解く!』が出来上がったら、竹内氏に献本しようと思っていました。 それはちょっと叶いませんでしたね。幻と消えた鼎談シリーズでした。 秋山氏が2013年1月ころにリーディングした「鼎談シリーズは八冊出る」という予言がどうなったかも報告しておきましょう。結局2018年7月から9月にかけて、鼎談シリーズ四冊が相次いで新装版として出版されたので、計8冊出たことになりました。一応、予言は当たったということにしておきます。

2020.05.30

コメント(0)

-

竹内文書と正統竹内文書(速報! オアスペ登場へ!!)

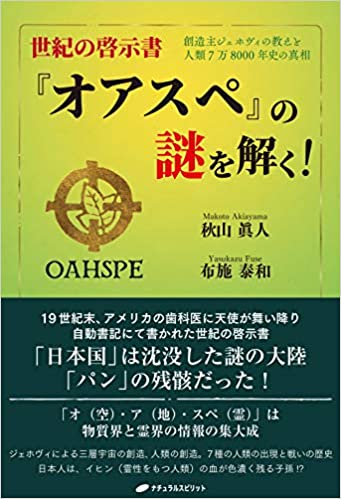

今朝告知したように、今回『世紀の啓示書「オアスペ」の謎を解く!』が出版されることになったことによって、私の肩の荷がまた一つ下りたことになります。とにかく作業は長くかかりました。『オアスペ』の原書は、250~300ページぐらいの単行本で換算すると、だいたい15~20冊分くらいあります。別の言い方をすると、『旧約聖書』の1・5倍くらいでしょうか。本当はある出版社から訳本が出る予定だったので、私はそれが出版されるのを楽しみにしていたんです。ところがなかなか出版されない。問い合わせても、いつ出るかわからない。そんな状態が3,4年続きました。そんなある日、別の出版社から『オアスペ』を書かないかと打診があったんですね。というのも、私は結構、自分のブログで竹内文書やオアスペのことを取り上げて、ここが似ているとかここが似ていないとか、面白おかしく書いてきたからです。出版社の側は、それを読んだ人から、多分聞きつけたのだと思います。『オアスペ』の全訳をすると膨大な時間がかかることがわかっていましたから、私は即座に「訳本を出すつもりはありません」と答えました。だけども、こうも付け加えたんですね。「ただし、解説本なら書けます」と。出版社はそれでもいいというので、秋山氏と相談して、共著で解説本を書くことにしたわけです。ただし、その作業量は生半可なものではありませんでした。一昨年の暮れごろから始まって、秋山氏とテーマ別に解析作業を進める一方で、ある程度は要旨をのせたほうがいいと私が判断して、要旨・要約の翻訳作業に入ったんですね。かつて『ニューズウィーク日本版』編集部におりましたから、翻訳・編集はお手の物です。そのような私でも、膨大な時間と努力を必要としました。夏休み返上で、家人にも手伝ってもらって要約・要旨に取り組み、昨年9月末までに何とか、すべての原稿を書き上げました。それまで、まる9か月間かかりました。それを出版社に送って、今度は向こうの編集者とのやり取りが始まります。だけど、今更『オアスペ』の原書を一から読んでもらったら大変な時間がかかりますから、向こうの編集者には、私の要約を信じて編集をするように頼み込みます。そういった調整作業で時間がかかり、最初のゲラが届いたのが、『日本のオカルト150年史』と同じ今年の1月20日でした。つまりイタリアから帰国するや否や、二本の原稿の著者校正作業に入る羽目に陥ったわけです。正直言って、さまざまな理由で遅々として進まない作業に、それまで何度も気持ちが折れそうになりました。その間、河出書房新社が三本企画を通してくれて、来月22日に発売される『しきたりに込められた日本人の呪術』を含めて三冊本を出してくれることになったので、ずいぶん救われました。おそらくそれがなければ、挫折していたかもしれません。そんなこんながあり、ようやく今回、最終校正が終わり、6月出版にこぎつけたわけです。でも言っておきますが、原稿の内容はほとんど昨年9月に仕上げたものと同じです。にもかかわらず、結局出版まで18か月間の歳月が過ぎました。昨年後半から今年初めにかけて、そのように不満に思っていると、霊団らしき存在から連絡があります。「一番完璧なタイミングで出るから安心しろ」というんですね。で、私も不満な気持ちは捨て去って、「まあ、いいか」と思って、すべてを委ねることにしました。ですから、今このタイミングを含め、非常に重要な本であることは間違いありません。秋山氏とのコンビによる渾身の解説本です。是非、お楽しみいただければと存じます。

2020.05.29

コメント(0)

-

「人類7万8000年史」の出版

とうとう出ることになりました。苦節一年半。人類史上最大の奇書とされる『オアスペ』の全貌を明らかにする大作です。全体の内容を紹介するとともに、秋山氏とともに丁寧に解説していきます。『世紀の啓示書「オアスペ」の謎を解く!』6月14日にアマゾンで販売開始し、書店に出回るのは6月20日ごろの予定です。

2020.05.29

コメント(0)

-

竹内文書と正統竹内文書(徐福の子孫と始皇帝の子孫)

ナガスネヒコがなぜ「日本中央」と書かせたかは、推測するしかありませんが、仮にも日本の中央である葦原中国を治めた日之本将軍がやむなく遷都した地であれば、やはりそこは中央(葦原中国)なのであるという自負心があったのではないかと思われます。 ところで、『帝皇日嗣(極秘口伝)』にナガスネヒコが徐福の子孫であると書かれて(伝わって)いるのなら、安東氏もまた徐福の子孫だということになります。 そこで思い出すのは、秦の始皇帝の子孫が日本にいるということですよね。そう、秦氏です。東儀家にしても、長宗我部家にしても、秦河勝につながる秦氏の子孫の家には、秦の始皇帝を先祖とする系図が伝わっています。 どうしてわざわざその例を出すかというと、私が共同通信社の経済部で旧大蔵省(財研)担当のサブキャップをやっていたときの経済部長が長宗我部友親氏という長宗我部家の当主(親房から数えて17代目)だったからです。彼の家にも、秦の始皇帝を祖とする長宗我部家の系図が伝わっておりました。 私の大先輩でもある長宗我部氏は共同通信を辞めた後、歴史作家となり長宗我部家についての本を何冊か書いています。ちょうどそのことを今月上旬、たまたま原稿(まだ何の本の原稿かは明らかにできません)にして書いているその日に、何気に原稿提出先の出版社のサイトを見ていたら、なんと今月の新刊本のコーナーに長宗我部氏の新刊『秦氏の夢 長宗我部元親』が紹介されていました。なんというシンクロニシティ! 先輩や後輩を含め、共同通信の同僚たちとは、よくこうしたシンクロ現象が起きます。私の同期に後に経済部長、編集局長を務めた出世頭のK氏がいるんですが、私が共同通信社を辞めて、人生をかけてアメリカに飛び立とうとしていたその日、成田空港でばったりとK氏に会ったことがあります。 当時K氏は日銀のサブキャップを務めた後、ニューヨーク特派員になっていました。だから特派員としてニューヨークにいなければならないはずだったので、私は「なんでこんなところにいるのか!?」と問いただしたほど意外なことでした。なんでも私用で仕方なしに帰国していたのだ、というような答えだったと思いますが、特派員が任期の三年の間に、東京に戻ってくることは仕事を除いてほとんどありません。よほどのことがあったのかなと思いましたが、特に追及はしませんでした。いずれにしても、人生に一度の日と、ほとんどありえない帰国と再出国のタイミングがぴったりと合って、成田空港での出会いとなったわけです。向こうはニューヨーク行きで、こちらはワシントンDC行きと便も違います。それなのに出会うというのは尋常ではありませんね。 その日、成田空港の一般待合席でK氏としばらく話をしたことを覚えていますが、彼は思い切って会社を辞めてアメリカの大学院に進むことを決めた私の判断に少なからぬ興味を持っているようでした。思えばK氏とは浦和支局でも一緒だったし、私が経済部で農水省を担当しているときに、彼は産業部の食品担当として同じ農水省クラブに在籍していました。何か切っても切れない因縁のようなものがあるのかもしれませんね。 昔話はこれくらいにしておきましょう。東北の安東氏に徐福を源とする系図や秘史が受け継がれていたとしても、不思議はないという話をしたところでしたね。そうした歴史や系図の一部が、偽書とされてしまった『東日流外三郡史(つがるそとさんぐんし)』だった可能性があるわけです。実は本当にそういう資料や口伝があったからこそ、室町時代の武将・安藤康季は自分に「日之本将軍」という称号を付けたのではないでしょうか。(続く)

2020.05.28

コメント(0)

-

竹内文書と正統竹内文書(ナガスネヒコと日本中央の碑)

このように竹内氏が本にした『帝皇日嗣極秘口伝(正統竹内文書)』のシリーズは、読む人が読めば本当の系図がわかるように、さりげなく口や筆を滑らしながら、少しずつ公開されていったわけです。ただしほんの一部だけですけどね。 では竹内氏が筆を滑らせた『古事記の邪馬台国』で、ほかに何が明らかにされているか、順番を追ってみてゆきましょう。 面白いのは、ナガスネヒコが徐福の子孫であったとする説ですね。根拠の一つは、秦の始皇帝の時代には既にあった「弩」という機械仕掛けの弓を持っていたことです。この弓によって、白肩津の戦いで神武天皇の兄である五瀬命は傷を負って亡くなったと言います。 ナガスネヒコの別名が日ノ本将軍(日下将軍。ひのもとしょうぐん)というのも面白いです。日下家は徐福の子孫だったなんていう仮説も成り立ちそうですよね。また、兄に安日彦(あびひこ)という、太陽神を信仰する祭祀王がいたと竹内氏は言います。 この安日彦の存在は記紀神話からは完璧に消されています。それでも、鎌倉~室町期に成立したとされる『曽我物語』(実際に鎌倉期にあったとされる「曽我兄弟の仇討ち」を題材にした軍記物語)には、かつて大和地方を支配していた鬼王として「安日彦」が出てきます。安日王とも呼ばれ、神武天皇に追放されて、東北に逃げたことが伝わっていたことがわかります。 東北の安東家(元は津軽安藤家)がナガスネヒコの子孫だという説もあるようです。実際に安東氏の後裔である旧・子爵秋田家には、家祖の安倍貞任をナガスネヒコの兄である安日王の子孫とする系図が残っているといいます。 『帝皇日嗣』はさらに、日ノ本将軍であるナガスネヒコが東北に逃げたので、青森県に「日本中央」と彫られて古い石碑があるのだといいます。この「日本中央の碑」はこれまで全くの謎で、坂上田村麻呂(758~811年)が征夷大将軍となり蝦夷征伐に行った際に彫らせた碑ではないかなどと考えられてきました。でも、そうではなくて、徐福の子孫のナガスネヒコが彫らせた可能性が出てくるわけですね。 しかも興味深いことに、『若州羽賀寺縁起』によると、そのナガスネヒコの兄アビヒコの子孫であると主張する檜山系安藤氏(後の安東氏)の二代目当主で、室町時代の武将・安藤康季(あんどう・やすすえ)は、1398年に若狭国(福井県)の羽賀寺が消失したので後花園天皇からの勅命を受けて再興させた際、「(奥州十三湊)日之本将軍」を名乗ることを天皇に認めさせているんですね。 だとしたら、「日本中央の碑」は、巷に言われているように坂上田村麻呂が造らせた碑ではなく、日ノ本将軍・ナガスネヒコおよびその兄安日彦が造らせたとみるほうがはるかに理に適っているわけです。(続く)

2020.05.27

コメント(0)

-

竹内文書と正統竹内文書(オオヤマクイ=事代主神説)

でも本当にオオヤマクイを事代主であると考えていいのか、という問題はありますね。だって、事代主といえば、スセリビメと大国主の間に生まれたはずですから。だけど出雲の事代主は『古事記』の出雲神話をよく読むと、船を沈めてその上に柴垣を造って籠ってしまったはずです。もう別の世界に行ったという意味ですよね。しかも「天の逆手」という呪術までしていますから、天孫日向族と仲直りするはずがないわけです。だから、近畿地方にいた事代主は別人であると考えるべきなんですね。 では誰か。実は竹内氏は『古事記の邪馬台国』で口を滑らし、いや筆を滑らしています。82ページに「事代主は大物主神の息子ですから、ヒメタタライスズヒメ(イスケヨリヒメ)は大物主神の娘ではなく、孫です」と書いています。 で、あまりにも極秘伝をあっさりと書いているので、竹内氏に電話で問い合わせたことがあります。「事代主は大物主の息子です」と書いていますが、大丈夫ですか、と。すると竹内氏は「それは間違いです。書き間違えたんです」と言っていました。「そのような基本的なことを間違えるはずはない」と思いつつも、本人が間違いであると主張するならそれはそれで仕方がありませんね。私は逆に、それだけ否定するのだから、やはりオオヤマクイは事代主に違いないと思った次第です。 松尾大社のご祭神オオヤマクイを調べると、一緒に祭られている神がいることがわかります。イチキシマヒメですね。海部氏の系図や籠神社の末社の「海の奥宮」では、天火明(ニギハヤヒ)と結婚したことになっています。一方、大物主神ことニギハヤヒは、アメチカルミズヒメと結婚してオオヤマクイを儲けていますから、アメチカルミズヒメとはイチキシマヒメであることが何となくわかります。そうでなければ、オオヤマクイとイチキシマヒメが松尾大社で一緒に祭られているはずはありませんからね。イチキシマヒメは、オオヤマクイの母親である可能性が強いわけです。 で、竹内氏は『古事記の宇宙』で賀茂別雷大神の父親はオオヤマクイであるという系図をわざと載せています。この系図は2019年2月に出版された竹内氏の『天皇の秘儀と秘史』にも掲載(ただし誤植があり「大山咋神」が「天山咋神」となっていますが、これはご愛敬です)されていますから、まず間違いありません。 上賀茂神社の由来を読んでも、丹塗の鏑矢であるオオヤマクイが玉依姫と結婚して賀茂別雷大神が生まれたという神話が伝わっています。 同じ神話は『日本書紀』や『古事記』にも掲載されています。ただし、子供の名前は賀茂別雷大神ではなく、天日方奇日方命という名前になっています。ここでようやく、賀茂別雷大神が天孫日向族(天日)と大年神流大和族(奇日)の双方の味方である「天日方奇日方」であることがわかるわけです。つまり鴨王ですね。そしてその妹が神武の正妃となったイスケヨリヒメです。 この系図を知っているからこそ、竹内氏は「事代主神(オオヤマクイ)は大物主神(ニギハヤヒ、天火明、大年)の息子だから、イスケヨリヒメ(ヒメタタライスズヒメ)は大物主神(ニギハヤヒ、天火明)の孫だ」と明確に言っているわけです。同時に『日本書紀』に書かれている大和の事代主がオオヤマクイであることがわかるという寸法です。(続く)

2020.05.26

コメント(0)

-

竹内文書と正統竹内文書(玉依姫の二人の夫)

竹内氏の『古事記の宇宙』の凄さや面白さが少しわかってもらえたでしょうか。たった一行、あるいは数行の記述の中に、これまでまったくわからなかった『古事記』の神々の系図の謎が解かれているわけです。 思えば、最初のころに教えてくれた「アマテラスとスサノオの誓約は政略結婚のことである」というのは、初心者用の口伝でした。大年が大物主であり、ニギハヤヒであるというのは、中級者用でしょうか。すると、タケツノミトアヂスキタカヒコネが同一人物だというのは上級者用の口伝かもしれませんね。そして、『古事記の宇宙』では、とうとう極秘伝のさわりの部分が明らかにされたわけです。 そのころ私は、鼎談シリーズの四回目の第四章で秋山氏が触れたシンクロニシティ現象の研究に没頭しておりました。2016年のかなりの時間をシンクロニシティ現象の解明に費やしました。その結果、世に出たのが、2017年1月に出版された『シンクロニシティ「意味ある偶然」のパワー』という本です。秋山氏との共著ですね。 さらにその勢いに乗って、同年7月に同じ秋山氏との共著で『インチキ霊能者とホンモノ霊能者の見分け方』を上梓。その間、竹内氏も同年4月に今度は『古事記の邪馬台国』を出版します。ちょっとした出版ラッシュでした。 この竹内氏の『古事記の邪馬台国』も玄人受けするいい本でした。衝撃的だったのは、賀茂別雷大神を祀った京都の上賀茂神社の権殿に神武天皇が祀られていることを明らかにしたことでしょうか。で、前回オオヤマクイだった賀茂別雷大神の父親は、今回はタケツノミになっていましたね。ここも面白いポイントです。オオヤマクイが玉依姫と結婚して別雷大神が生まれた前か後に、タケツノミと玉依姫が結婚していたという口伝があると竹内氏は言っているんですね。 実はこうしたことは、よくあるんです。一番有名なのは、イカガシコメと結婚した第八代孝元天皇と第九代開化天皇のケースが挙げられます。孝元天皇とイカガシコメとの間にヒコフツオシノマコトが生まれた後、今度は開化天皇がイカガシコメと結婚して生まれたのが崇神天皇です。 タケツノミとオオヤマクイのどちらが先に玉依姫と結婚したかはわかりません。どちらも同世代(スサノオやアマテラスの孫の世代)です。大和国においては、オオヤマクイのほうが多分位(事代主)は上だったと思われますから、おそらく玉依姫と先に結婚したのがオオヤマクイで、その後がタケツノミです。 では神武の后となったイスケヨリヒメは誰の子だったかというと、一応記紀では事代主(おそらくオオヤマクイのこと)となっていますから、オオヤマクイの子なのでしょう。ただ、その妹で綏靖天皇の后となったとされる五十鈴依姫になるとわかりません。 まあ、そのようなことも竹内氏の極秘口伝からわかってくるわけです。(続く)

2020.05.25

コメント(0)

-

竹内文書と正統竹内文書(タギツ姫、スセリビメ、瀬織津姫)

信じられないことに、スセリビメが宗像三女神の末子に組み込まれていた!というところまで前回は話しましたね。『古事記』に騙された、と。 しかしながら、ここで竹内氏の『帝皇日嗣』を知っている我々は気づくわけです。そういえば、誓約の際、アマテラスが「私の子である」と宣言した五人の王子の中に、実は自分の夫(アメノオシホミミ)を忍ばせていたということを。だったら、宗像三女神も必ずしもアマテラスとスサノオの間に生まれた子でなくてもいいわけです。 確かに「(宗像三女神は)あなた(スサノオ)の子である」とアマテラスは言っていますが、自分の子とは言っていませんものね。もちろんそのうちの二人はアマテラスの子かもしれませんが、末子のタギリが沼河姫の子(スセリビメ)であってもいいわけです。天照は少なくとも嘘は言っていなかった。 ここでようやくわかりましたね。誓約で生まれたとされる五王子と三女神は、ただ単に、天孫日向族系の王子たちと出雲神族系の王女たちに分けただけだということを。してやられました。だけど『帝皇日嗣』がなければ、わからなかったことなんですね。 でも、本当にスセリビメは宗像三女神の末子であるタギツヒメなのでしょうか。可能性はかなり高いです。というのも、大国主とスセリビメの間にできた長子とみられるタテミナカタノミコトの名前に注目してください。「ミナカタ」は「ムナカタ(宗像)」に似ていませんか。タテミナカタは、宗像三女神の子とも読めるわけです。 衝撃はまだまだ続きます。仮にスセリビメが宗像三女神の末子タギツ姫であるとすると、大祓詞(おおはらえのことば。中臣の祓詞)にしか出てこない瀬織津姫の正体までわかってしまうからです。その正体が誰かは、ご自分で調べてください。祝詞にはっきりと書いてあります。 竹内氏の『古事記の宇宙』でもう一つ注目されるべきなのは、オオヤマクイが賀茂別雷大神の父親となっていることでしょうか。最後にさりげなく系図が載せてあるだけで竹内氏はあえて何も書いていませんが、雷神(火雷神)がオオヤマクイであったわけですね。丹塗矢でもあります。すると、勘のいい人ならすぐにわかってしまいますね。ミゾクイミミの娘のところに通った事代主の正体が示唆されているわけです。(続く)

2020.05.24

コメント(0)

-

竹内文書と正統竹内文書(事代主の母親)

なぜ私が仰天したかというと、一つは神屋楯比賣こそ事代主神の母親だからです。つまり竹内氏の言っていることが正しいとすると、事代主神の母親はスセリビメということになるんですね。確かにそう考えないと、「出雲の国譲り」のとき、大国主が「まず事代主神に出雲国を天孫(日向)族に譲っていいかどうか聞いてくれ」とタケミカヅチに言った理由の説明がつきませんね。事代主神が正統な出雲国の王位継承者だからです。それは当然、スセリビメの子であることを意味しています。 では、タケミナカタの母である沼河姫の正体はどういうことになるのでしょうか。沼河姫も実はスセリビメの可能性が極めて高いです。そんなことを言っても、『古事記』に出てくる大国主の妻問いの物語では、越の沼河姫とスセリビメは別人のように描かれているではないかと疑問に思う方もいるでしょう。 そう、別人の可能性はなくもありません。でも前回説明したように、「沼河姫」は越国の「巫女王」を示す世襲名です。八俣大蛇を退治したときに、スサノオと越の巫女王が政略結婚したのであれば、当然「沼河姫」の世襲名は出雲国の王統を継ぐスセリビメに継承されたはずです。 スサノオが越の巫女王と結婚したのではない場合でも、スセリビメを差し置いて、越国の巫女王と政略結婚をしたとなると大問題になります。スセリビメが亡くなった後、越国の巫女王と再婚したのなら話は別ですが。 そこでヒントになるのは、竹内氏の次の言葉です。「長男がタテミナカタで、末子が事代主であった」そう、出雲国では末子相続なので、最初にタテミナカタが生まれて、後で生まれた事代主が王位(祭祀王)継承者になったと見ることができるわけです。おそらく長子のタテミナカタは統治王か軍事王を引き継いだはずです。つまり状況的にみても、二人ともスセリビメの子であるとしたほうが、真実に近いように思えるんですね。 事代主が確実にスセリビメの子で、タテミナカタももしかしたらスセリビメの子であるとわかったことも大きな衝撃なのですが、実は本当に驚かなくてはならないのはここからです。 『先代旧事本紀』によると、事代主神の母親は宗像三女神の末子タギツ(高津)姫であるとしているからです。ということは、スセリビメは宗像三女神の末子ということになってしまうんですね。「そりゃ、ないでしょ」と思いませんか。だって、宗像三女神はスサノオとアマテラスの政略結婚で生まれた娘だったはずでしょ、って。(続く)

2020.05.23

コメント(0)

-

竹内文書と正統竹内文書(越の沼河姫)

竹内氏の『帝皇日嗣』が面白くかつ凄いのは、たった二、三行の文言で、記紀の記述によって信じられていた物語のプロットや系図が音を立てて崩れ落ちることです。「八岐大蛇を束ねていた巫女王(みこおう)が沼河姫でした」と言うだけで、もしそれが本当なら、一つの論文が書けてしまうくらいインパクトがあります。 すぐにわかるのは、「沼河姫」が越の巫女王(みこおう)の世襲名であるということです。スサノオとクシナダヒメの時代に巫女王だった沼河姫が、その一世代後の大国主とスセリビメの時代に大国主の側室としても沼河姫が出てくるわけですから、世襲・役職名としか考えられないわけです。 次に考えられるのは、クシナダヒメが実は沼河姫なのではないかということですが、これは竹内氏が何も書いていない以上、推測するしかありません。 でも、ここで問題として浮上するのは、出雲族は末子相続でスサノオの末子スセリビメが王位継承者であったのに、スセリビメの母親の名前が『古事記』のどこを探しても出てこないことです。越国の女王との和睦によりスサノオとクシナダヒメが政略結婚して、ヤシマジヌミという長男が生まれたとしか、『古事記』の読者は知らされていないのです。当然、竹内氏は知っているはずですが、おそらく極秘伝のために明かしておりません。 そもそもスサノオの子供たちの母親は、宗像三女神の母親がアマテラスで、四男の大年の母親が神大市姫であることがわかっているだけで、木(紀)の国の王となった次男五十猛命(大屋彦)の母親すら明かされていないんですね。 もっと怪しいのは、出雲国の王位継承者であるスセリビメの婿養子となった大国主とスセリビメの間にできたであろう子供が存在しないことになっていることです。それはあまりにもひどい扱いです。私は本当に二人の間に子どもがいなかったのか、竹内氏に聞いたことがあります。 そうしたら「隠されているだけです。ちゃんと書いてあります」というんですね。私が「まさか神屋楯比賣とか?」と聞くと、竹内氏は「その通り。だって神ですよ、神。神になれる女王はスセリビメ以外にいますか」と言うんですね。私は仰天しました。なぜ私が仰天したかわかる人は、かなりの神話通、古代史通です。(続く)

2020.05.22

コメント(0)

-

竹内文書と正統竹内文書(八俣大蛇の正体)

『古事記の宇宙』でそのほかに面白かったところは、越のヤマタノオロチの正体を明確にしているところです。それによると、越の八俣大蛇とは、高志国(越前、越中、越後)にいた八つの川を支配する八人の王のことで、その八人の王を束ねて統治していたのが、翡翠で有名な糸魚川のある越後の沼河姫(ヌナカワヒメ)であったというんですね。 竹内氏は明確には語っていませんが、スサノオがその八俣の大蛇を退治したというのは、おそらくその沼河姫と政略結婚したか、あるいは沼河姫の姉妹や娘と政略結婚したことを意味するのではないでしょうか。それがクシナダヒメです。後にスサノオの四男であるニギハヤヒが持つことになる「櫛」と「玉」の神器の称号は、草薙剣とともに八岐大蛇の越国から来ているのは、間違いないように思われます。 一方、八俣大蛇に関連して、「竹内文書」は非常に面白い「証拠」の数々が残されていることを示しています。糸魚川の上流の北アルプスに白馬鑓ケ岳という2903メートルの山があるのですが、「竹内文書」にこの山の名前が出てきます。「国常立之神(天皇)が天空浮舟に乗って鑓ケ岳に向かって羽根飛び登りゆくところを羽根と名付ける」と書かれているんですね。それで東経137度11分の羽根ラインを見つけたことは拙著『竹内文書の謎を解く』に詳しく書いてありますが、問題はこの鑓ケ岳と、『古事記』でスサノオが降臨したとする出雲地方の船通山を結んだ直線上に八尾(富山県八尾町)と八頭(鳥取県八頭郡)という地名が並んでいることです。 八俣大蛇はまさに八つの頭と八つの尾を持つ怪物でした。しかもこの直線は、古代ピラミッドとされる尖山(富山県立山町)と、天神第五代の宇宙神を祭った天柱石(富山県平村)という「竹内文書」で聖地とされる点を貫いているんですね。 つまり「竹内文書」を書いた人は、東経137度11分の羽根ラインや、鑓ケ岳と船通山を結んだ直線上に聖地が並んでいることを知っていた節があるわけです。そのことを竹内氏に尋ねたことがあります。そのような口伝があるかどうか、と。すると、次のような答えが返ってきました。「羽根ラインのことは聞いていないが、古代越の国には翡翠王国とも呼べる王国があり、糸魚川で取れる翡翠を使って、太陽光を反射させた、一種の光通信網を持っていたのではないか」 面白いでしょ。越の国には翡翠王国がかつてあったのです。その末裔の巫女王が沼河姫と言っているわけです。で、沼河姫は諏訪大社のご祭神であるタケミナカタの母親としても名前が出てきますね。つまり、彼もまた大国主が出雲国を天孫族に譲ることを認めるかどうかを決める王位継承者の立場にいたことを示しているわけです。(続く)

2020.05.21

コメント(0)

-

竹内文書と正統竹内文書(記紀以前の資料による古代日本正史)

竹内氏の『古事記の宇宙』の面白いところをご紹介しましょう。もちろん「無の神」から始まるという創世記も面白いのですが、天照大神が帝皇日嗣132代であるという話や、ヤマトトトヒモモソヒメが第百代の日巫女であるという神様の日嗣系図があるところが非常に興味深いです。百襲(ももそ)が「第百代を襲名した」という意味だとは想像したことすらなかったですからね。もっとも「百代襲名」の話しは、最初に竹内氏が書いた『正統竹内文書の謎』に載っている話です。 しかしながら、『古事記の宇宙』の中でも特に衝撃を受けたのは、オシホミミがアマテラスの子ではなく、夫だったとしたところでしょうか。確かにオシホミミは天忍骨命と書きますから、「忍」を秘密にするという意味とすると、骨(死体)になっていたことを隠された神という意味になります。オシホミミはスサノオとの戦いで亡くなったわけですね。 そしてなんと、誓約で生まれた五人の皇子のうちほかの四人はすべてアマテラスとオシホミミの間にできた子供で、天津日子根尊がニニギ、活津日子根尊がヒコホホデミ(山幸彦)、熊野楠日尊がウガヤフキアエズだというんですね。つまりこれまで親子であると思われたニニギ、ヒコホホデミ、ウガヤフキアエズが実は兄弟であったと『帝皇日嗣』に書かれているというわけです。 これも実はすごい話なんです。これによって、日向族と出雲族の系図がぴったり合うからです。これまでは日向族の系図が長すぎて、出雲族の系図との整合性がとれなかったのですが、これによって矛盾が解消されました。 実は1970年代にそのことを指摘していた人はいました。原田常治氏(1903~1977年)です。原田氏は全国の神社のご祭神や由緒、それに「没収された神社の系図」を調べあげ、『記紀以前の資料による古代日本正史』を1976年に上梓しました。原田氏の凄いところは、ニギハヤヒが大物主であり、大年であったことを早くから見抜き、さらにタケツノミがアヂスキタカヒコネと同一人物であることも調べ上げ、神武が婿養子として大和に来たことを看破していたことです。 ただその原田氏ですら、オシホミミがアマテラスの子ではなく夫であったことは見抜けませんでした。それでも原田氏の偉大なところは、竹内氏の『帝皇日嗣』が出てくる前に、もっとも真実の系図に近づいた研究家であったということです。 で、私がどうしてその原田氏の存在を知ったかというと、北川恵子氏らが著した『アーリオーン・メッセージ』に彼の著作が彼の作成した系図と共に掲載されていたからです。つまり宇宙人も一目を置く著作が『記紀以前の資料による古代日本正史』であったということになるのでしょうか。(続く)

2020.05.20

コメント(0)

-

竹内文書と正統竹内文書(『帝皇日嗣』登場!)

2016年11月に出版された『古事記の宇宙』は、実は本当に画期的な本でした。一番の衝撃は、前回話しましたが、竹内氏が口伝継承したという「正統竹内文書」が『帝皇日嗣極秘口伝』のことであると竹内氏が明らかにしたことです。 この『帝皇日嗣』とは何かというと、『帝紀』とも呼ばれ、天皇の系譜を記録した本のことです。『古事記』『日本書紀』の前に存在したとされる日本の歴史書で、記紀も『帝紀』を基にして書かれたとされています。そのことは『古事記』の序文にも書かれています。ところが奈良時代ころに散逸したらしく、原形はまったく残っていないんですね。それを口伝継承していたのが、正統竹内家であったというわけです。 本当だったら大ニュースなのですが、口伝だけに証拠とならない。それはそうですよね。いくら俺は口伝を継承したのだといっても、ホンモノの『帝皇日嗣』の内容を誰も知らないのですから、証明しようがありません。 しかしながら、もしその口伝の内容が、非常に整合性が取れており、理屈にも適っているのであれば、嘘だと決めつける必要はないわけです。逆にもし本物だったら、『古事記』や『日本書紀』が記している嘘八百や欺瞞、ごまかしが白日の下にさらされることになりますよね。 まさか『古事記』や『日本書紀』が真実の歴史であると思っている人はいないでしょうが、記紀の記述には、矛盾や嘘がかなりの分量で羅列されているのはだれもが認めるところです。嘘なら必ず足が出ます。仮にも同じ嘘同士なら、記紀と口伝のどちらがより説得力を持つかで比べてみるのも手だと思うんですね。真実は一つなのでしょうから、より整合性や合理性があるほうが真実に近いということになるはずです。 で、現段階で、どちらがより整合性があるかというと、間違いなく竹内氏の口伝に軍配が上がります。 それをいくつか紹介していきましょう。(続く)

2020.05.19

コメント(0)

-

竹内文書と正統竹内文書(第三のグループの存在と八咫烏の3変化)

2015年7月に出版された鼎談シリーズ第四弾は、私にとっては非常に面白く楽しい本となりました。何しろ、竹内氏が自ら本を出版した後ですから、私が背負っていた荷は軽くなり、良い加減に肩の力みが消えて、執筆できました。今読み返しても、竹内氏が本当に楽しそうに、滑舌よく語る姿が蘇ってきます。私にとっては、内容もかなり面白いモノとなりました。 メソポタミアにいたスメル族の中で、アマテラスの天孫日向族やスサノオの出雲神族のほかに、第三のグループが日本に戻っていたことが分かったことや、細かいところではアヂスキタカヒコネが実はタケツノミト同一人物で、別名・八咫烏であったこと、それに星は「筒」であり、大筒来垂根王(おおつつきたりねのみこ)とは、大きな星がやって来た土地の王であることなどが、新しくわかったことだったでしょうか。出雲の巫女が乱暴されたことに対する報復事件が、浦島太郎の物語の背景にあった話なども、初めて聞きました。 一般の読者の方はそれほど興味がないかもしれませんが、たとえばタケツノミがアヂスキタカヒコネと同一人物であるとわかるだけでも、大変な意味があるんですね。奈良の高鴨社が全国の鴨社の総本山とされる理由も、よくわかります。そもそも京都の人にアヂスキタカヒコネの名前を出しても、まさかタケツノミと同一人物だとは思わないでしょうね。八咫烏は三変化しているんです。アヂスキタカヒコネ、タケツノミ、ミシマミゾクイミミ(スエツミミ)。このことがわからないと、『古事記』は読み解けないんですね。ここに「正統竹内文書」が『帝皇日嗣』である所以(ゆえん)があるわけです。 もっとも当時の私も「正統竹内文書」が『帝皇日嗣』であるとは知りませんでした。竹内氏がそれを公にしたのは、2016年11月に出版された『古事記の宇宙』がおそらく初めてではないでしょうか。それまでは私に対しても、いっさいそのことを話しておりませんでしたからね。「話してくれたなら、もっと大々的に取り上げていたのに」と思わなくはありませんが、まあ、それはそれでよかったのでしょうね。 次回はその『帝皇日嗣』について語りましょう。(続く)

2020.05.18

コメント(0)

-

竹内文書と正統竹内文書(難産の末に生まれた二冊)

竹内氏が『正統竹内文書の謎』を出してくれたおかげで、私への負担が減ったことにより、当時結構忙しかったのですが、再び鼎談をやる気が起きてきました。突っ込みどころ満載の竹内氏の新刊本を題材にして鼎談本ができると思ったからです。 そこで2013年12月26日の鼎談二周年の記念日に、再び三人が会うことになりました。結構ハチャメチャな鼎談になったと記憶しています。これまでのペースだったら、四か月で本が出るはずですが、四冊目の鼎談本が完成、出版されたのは2015年7月ですから、1年と7か月かかっています。 そんなにも時間がかかった理由は、たぶん竹内氏のお酒がかなり進むようになってしまって、取り付く島がなくなったこと。私自身が2013年から14年にかけて秋山氏とオカルト三部作を出すのに忙しかったこと。そして何よりも、私自身が別の本の制作に夢中になってしまったことが挙げられます。 その別の本とは、2015年8月に出版された『竹内文書と平安京の謎』です。380ページの大作なのですが、実はそれでも8分の1から10分の1くらいに縮めてあります。私からしてみれば、あらすじを本にしたら380ページあったという感覚です。 出版社からの要請で、減らしに減らしてようやく出版にこぎつけました。では、なぜそのような大著になってしまうのかという問題があります。これを説明するのは難しいのですが、それでも簡単に説明しておきましょう。 書いている本人に一体何が起こるかというと、たとえば古代エジプトでは、33基ほどの主要ピラミッドがエジプト全土で建造されているのですが、私はその33基すべてのピラミッドがどのように配置されているかが、すぐにわかってしまいます。ただし物理的には、そのピラミッドの配置を図案化するのに一週間かかります。これだけでも一冊本が書けるくらいの話でしょ。 別の例を挙げましょう。たとえば平安京を建造するのに、南の甘南備山と、北の比叡山、愛宕山が使われていたことがわかると同時に、五山送り火の山々が設計に用いられたことがすぐにわかってしまいます。ただし、それを検証するのに、物理的な時間を多くとられてしまうという現象が起きるわけです。実は平安京の作り方だけでも、一冊本が書けてしまうんですね。 羽根ラインも同じです。一瞬でわかり、その後、次から次へと細かい測量設計の事実が降りてきてしまいます。 古代イギリスの巨石遺構も同様です。次から次へと古代測量に関するインスピレーションが降りてきてしまうので、書きとめる作業が膨大になってしまうわけです。 ではなぜそのような現象が起きてしまうかというと、一つの仮説があります。それは私自身が古代測量士の一人であったのではないか、という仮説です。その仮説の根拠は、2011年11月に出版された『異次元ワールドとの遭遇』にも一部書かれていますが、私自身の退行催眠で得た情報、秋山氏が私の前世リーディングをして得た情報、そして位山の守り人である「位山命」こと都竹昭雄氏が金星人と自動書記交信してくれて得た情報が明確にそう告げているからです。 その話を信じろと言うつもりは全くありません。でもそうだと仮定すると、この不思議な現象をうまく説明することができるんですね。こうして、同時並行的に鼎談本と『竹内文書と平安京の謎』の作業を進めたために出版が遅れましたが、2015年夏、ほぼ同時期に二つの本を世に出すことができたわけです。 次回は、そのシリーズ第四弾となる鼎談本について語りましょう。(続く)

2020.05.17

コメント(0)

-

竹内文書と正統竹内文書(梯子を外す)

年が明けて、2013年1月17日。『正統竹内文書の日本史「超」アンダーグラウンド3』の出版パーティー兼新年会を、私が主催して新宿で開催しました。確かその時だったと思うのですが、秋山氏が未来を透視したところ、この鼎談シリーズは八冊出るという結果がでたことを明かしています。 ですが私は、この鼎談本第三弾のあとがきにも書きましたが、この三冊で一度一休みしようと決めておりました。当初の目的は達成したように思えたからです。増刷分も含めて第一弾が7000部、第二弾が5000部、第三弾も5000部出版されましたから、シリーズ合計1万7000部。まずますの売れ行きでした。 で、私の当初の目的というのは何かというと、「正統竹内文書」口伝継承者の竹内氏を祭り挙げることでした。それは、この世界に「正統竹内文書」があることを知らしめることでもあります。その中での私の思惑は、「ここまで盛り上げたのだから、あとは自分で書いてくれたらな」というものでした。もちろん私が竹内氏から口伝の内容を聞き出して、本にすることはできます。ですが、それでは私のフィルターを通して「正統竹内文書」が世に出ることになってしまいます。フィルターを通さない「生の口伝」が、一番資料価値があるのは当然です。門外不出の秘儀秘伝ですから、公にするのは難しいのは承知しておりましたが、口伝継承者自らが書いてくれるのが一番いいと最初から思っていたんですね。 つまり秋山氏との鼎談で竹内氏を屋根の上に祭り上げておいて、鼎談による出版という梯子をいきなりポンと外したわけですね。ひどいやり方といえばひどいやり方ですが、実は2012年一年を通じて鼎談を三本世に出して、私が結構疲れてしまったということもあったんですね。そもそも竹内氏はお神酒がないと話さないし、お神酒を飲むと支離滅裂になります。なだめたりすかしたりしても、結局最後は制御不能の「無茶苦茶むっちゃん」になって終わります。楽しいけど大変というのが正直な感想です。 それで2013年は、この新年会を最後に、竹内氏とは距離を置いたわけです。一種の「放置プレー」でしょうか。その替わりこの年は、私は秋山氏とのコンビでオカルトの本を世に出していくことを決めました。そして出版されたのが、『神霊界と異星人のスピリチュアルな真相』『自分の自宅をパワースポットにする方法』『楽しめば楽しむほどお金は引き寄せられる』のオカルト三部作です。 一方、屋根の上に一人取り残された竹内氏にも、商機が訪れました。我々が楽しそうに鼎談本を出すのを屋根の反対側から見ていた人がいたんですね。月刊ムー編集長の三上氏です。正統竹内文書が鼎談本などを通して世に出たわけですから、これを三上氏が見逃すわけはありませんね。2013年12月、学研から『正統竹内文書の謎』という本が上梓されました。口伝継承者自らが書いた「正統竹内文書」です。ご本人や三上氏も出版を喜ばれたとは思いますが、おそらくそれ以上に喜んだのは私です。何といっても、計画通り、本を出してくれたからです。「竹内文書プロジェクト」の一員としては、気持ちよいほどに負担が減りました(笑)。(続く)

2020.05.16

コメント(0)

-

竹内文書と正統竹内文書(古代史にかけられた封印)

竹内氏が語る「正統竹内文書」と北川氏が進めた「アートライン・プロジェクト」が導き出した古代日本史は非常によく似ています。特にユーラシア大陸の西の方にいた「アマ族」「天孫族」が陸路と海路の二つのグループに分かれて日本を目指した点、彼らが目指したのは、人類の進化を促し、真の繁栄に導くことであった点なども、ほぼ一致しています。 そのため、私が2003年に竹内氏から、スメル人が陸路と海路に分かれて、日本にやって来たのだという話を聞いたとき、すぐに北川氏らの主張を思い出したので、「その話は聞いたことがある」と竹内氏に言ったら、竹内氏がひどく驚いたことを覚えています。 もっとも私は当時、「宇宙人と交信している人からその“日本人の歴史”を聞きました」などとは言えなかったので、詳しくは説明しませんでしたけどね(笑)。 では、その二つの主張の共通点を列挙しましょう。まずどちらも、アマテラスとスサノオの誓約が、日向族の女王と出雲族の王との政略結婚であったことを看破しています。次に、大年が三輪山のニギハヤヒであることを見抜き、ニギハヤヒこそ日本国(大和王国)の初代天皇であるとしています。ところが日向族によってニギハヤヒは封印され、歴史から消されてしまったというところも、竹内氏の主張と同じですね。プロットはほぼ同じ。ですが、一点だけ全く違う点があるんですね。 それは、日向族が海ルートではなく陸ルートで、出雲族は東南アジアの海ルートでそれぞれ日本に渡ってきたとしている点です。スサノオが陸ルート、アマテラスが海ルートとする「正統竹内文書」とは全くの逆です。 ここに何かの誤作動を感じるんですね。ほぼ同じ内容なのに、肝心の部族が入れ替わっている。何かをすり替えたのではないかという疑いがあるわけです。その点は拙著『誰も知らない世界の御親国日本』で示唆したとおりです。ちなみにその本の「はじめに」で私が書いた「歴史学者でも考古学者でもない人」というのは、北川氏のことです。あえて実名は伏せてあります。 最近は竹内氏が神武天皇に関する口伝を全部明かさなかったこともあり、神武天皇の出自に絡むすり替えがあったのではないかとも思うようになりましたが、これはまた別の機会にお話ししましょう。 とにかく、「アートライン・プロジェクト」では、捻じ曲げられ、改ざんされた「古代日本の創成史」を正す必要があるとして、1996年に『アーリオーン・メッセージ』が出版されました。消された王ニギハヤヒなど出雲族に対して日向族が仕掛けた封印を解き放ち、真の歴史を日本人に知らせるべきだと主張したわけです。そこには、アリオンのこんなメッセージも書かれています。「日向の封印は、それぞれ封印された地域に住む人が、自分で気づき、解きに行くだろう。三四五の封印は日向の手によってかけられたのだから、日向の手によってしか解くことができない。日向の血を受け継いだ者が、この本を読み三四五の封印の知恵を得たら、四の辺上にあるたった一つのポイントに直観で気づき、自らそこへ行くだろう」 難解なメッセージですが、要は「日向族の封印は日向族の手によってのみ解くことができる」ということに尽きます。竹内氏はまさに、「アマテラスの日向族の血を受け継いだ者」ですよね。この宇宙の大きな動きがあったからこそ、竹内氏は極秘口伝の封印を解かなければならなかったとも解釈できるわけです。(続く)

2020.05.15

コメント(0)

-

竹内文書と正統竹内文書(アートライン・プロジェクト)

12月26日午前2時26分に関連したシンクロニシティも紹介しておきましょう。2・26と言えば、2・26事件が連想されますね。竹内氏がよく取り上げていた人物と言えば、2・26事件に連座して処刑された北一輝でした。彼の奥さんは、いわゆる霊媒(巫女)で、北一輝本人も神がかったといわれています。で、竹内氏が亡くなったのは、1月13日。月と日を倍にすると。2・26が導き出されます。だから、何なのだと言われたら、私にも意味がわかりません。多分、わかる人にはわかるのだと思っています。 ところで、「竹内文書プロジェクト」が「宇宙プロジェクト」の一環であったことがわかるのは、ほかにも理由があります。実は1980年代から90年代にかけて、「宇宙存在」が主導して、歪められた日本の古代史を正そうとする運動があったことを知っているからです。 それがコンタクティーの北川恵子氏らが主導した「アートライン・プロジェクト」ですね。横尾忠則氏や「日月神事」の研究で知られる中矢伸一氏らも絡んだ運動です。北川氏によると、1985年ごろから宇宙神霊アリオンからのテレパシーを受信するようになり、交信が始まりました。 で、その交信の内容は、日本の古代史に及ぶんですね。あるとき、アリオンは次のように北川氏に告げました。「日本という国の成り立ち、歴史、その他色々なことがその時々の為政者によって、隠され改ざんされてきたが、もうこの国の魂はそれを許せなくなっている」 アリオンはすぐには答えを教えることがなかったようですが、北川氏らが自分の力で調べて導いた答えが正しいと、次に進むという仕組みがあったようです。そうして次々と明かされていったのが、つぎのような歴史です。日本の古代史で主役を演じた部族は、元々はパミール高原にいた「アマ族」で、優れた知恵と精神性を有するだけでなく、霊能力・超能力ともいうべき能力を生まれつき身に付けていたというんですね。そして、紀元前2~3世紀ごろ、「アマ族」の二つのグループがユーラシア大陸の果てにある日本を目指して、陸路と海路を使って旅立ったといいます。 どこかで聞いたことがあるような話ですよね。そう、内容が「正統竹内文書」とほとんど一致するんです。(続く)

2020.05.14

コメント(0)

-

竹内文書と正統竹内文書(鼎談記念日にUFO現る!)

はっきりとは覚えていないのですが、鼎談本の第三弾の見本が自宅に届いたのは、2012年12月19日ごろでした(本には形式的に第一刷は2102年12月31日と書かれています)。 見本が届いたその一週間後に、書店でも販売されるようになります。つまり、それが12月26日ごろなんですね。そう、その一年前のちょうどこの日に、三人が初めて秋山氏の新宿の事務所で会合を持っていますので、12月26日は鼎談記念日でもあります。 その電話がかかってきたのは、その26日の未明です。竹内氏の秘書から何と夜中の二時すぎに電話がかかってきたんです。 いったいなんだろうと思って電話に出ると、今、高田馬場でUFOが出ているので是非私に知らせたかった、とのことでした。最初は酔っぱらった勢いでふざけて電話してきたのかと思ったのですが、様子を聞くとどうやら本物のUFOのようです。目撃者は、竹内氏を入れて三人。竹内氏が私の自宅からでも見えるのではないか、と電話の向こうで叫んでいます。ただ残念ながら、私の家から高田馬場上空に飛んでいるUFOを見るのは、ちょっと難しいようでした(笑)。 さて、そのUFOですが、目撃者によると星とは全く異なる色で輝き、全部で7色の光が飛び交っていたそうです。竹内氏だけは、それとは別に真ん中に透明なUFOがいたのがみえたらしく、それを入れると、全部で8機。竹内氏によると、古神道に伝わる北斗八星と関係があるのではないかとのことでした。 やがて私にUFO目撃の報告をして安心したのか、竹内氏たちのUFO目撃の興奮も収まり、電話交信は終わりました。おそらくその時は、10~15分くらい電話で話をしたと思います。 当時私は、その日が鼎談記念日だとはわからず、後日気がつくのですが、そのときに携帯電話の着信履歴を見て驚きました。12月26日午前2時26分で通話終了となっていたからです。12月26日の2・26とは、ふざけているくらい面白い数字のシンクロですよね。実はこういうことができてしまうのが、UFOの凄いところです。本にも書きましたが、私がコンパクトカメラのフラッシュを焚いた瞬間に、全く誤差なく10機のUFOが一斉に輝くという離れ業すら、いとも簡単にやってのけてしまうのがUFOなんですね。 いずれにしても、この竹内氏らによるUFO目撃によって、正統竹内文書をめぐる鼎談が、地球プロジェクトであるだけでなく、宇宙プロジェクトとして計画されたものであることを痛感させられたわけです。(続く)

2020.05.13

コメント(0)

-

竹内文書と正統竹内文書(年間三冊出版を達成!)

2012年は四月に鼎談シリーズの第一弾を出した後、八月に第二弾を出版しました。これには、竹内氏の知人のお茶の先生と、秋山氏の知人の歌人笹公人氏が加わっての座談会も取り入れました。笹氏の歌集『念力家族』は、2015年にNHKでドラマ化されました。異色鼎談が一気に異次元異色対談になった回でした。 この第二弾の鼎談本が発売される直前の7月29日夜、私の人生で初めてUFOを観測するという体験をしたわけです。その場に竹内氏はいなかったのですが、富士山のそばにあるミュージシャンの瀬戸龍介氏宅で11人が目撃しました。萩尾望都の『11人いる!』みたいな感じで、面白い設定でした。誰だとは名指ししませんが、きっと11人のうち一人は宇宙人だったと思っています(笑)。詳細はシリーズ第三弾を読んでいただければと思いますが、当時校正作業中の第二弾の鼎談本に急きょ、カメラマンの新田氏が撮影したUFO写真の一部が挿入されました。 そしてシリーズ第三弾が出版されたので12月ですね。当初出版は翌年の1月の予定だったのですが、出版社のほうで急にラインアップに空きができたので、12月出版となりました。4月、8月、12月で計三冊。何と、「年間三冊出版」を達成したわけです。(続く)

2020.05.12

コメント(0)

-

竹内文書と正統竹内文書(鼎談本第一号)

2012年も忙しい年になりました。当時のメールを読むと、2012年1月末ごろまでにはラフ原稿を仕上げています。そして、その原稿をヒカルランドに私が持ち込んで、折衝を重ね、ゴーサインが石井社長から出たのが二月七日。「四月出版で決まった」とその日のメールに書かれています。鼎談をシリーズ化する話も進み、「よほど売れない限り、続ける」という言質を社長から取っていますね。 こうしてとんとん拍子に鼎談の第一冊目が4月に発売されました。今読み返しても、本当に面白いことが書いてあります。 秋山、竹内両氏ともキャベツの千切りがいかに可哀そうなことであるかで妙に意見が合って、電線が幽体離脱にいかに邪魔であるかなどの話で盛り上がっていますね。 私にとっては、竹内氏の語る歴史が面白かったです。大国主がナガスネヒコとの戦いに敗れて敗走。そこへスサノオの四男であるオホトシが「天火明」として登場して、大国主を救ったという話が、記紀神話に隠されていることも初めて知りました。当時私は、大年はただ普通に大国主の国作りを助けたのだと思っていました。記紀には大国主とナガスネヒコの戦いの話しは出てきませんからね。ところが、この戦いがあったからこそ、大年とナガスネヒコの間で和睦が成立、大年とナガスネヒコの妹トミ(ヤ)ヒメが政略結婚したという話が、現実味や歴史性を帯びてくるんですね。 その何年か後に、正統竹内文書とは『帝皇日嗣極秘口伝』のことであると聞いて、あらためて納得しました。『帝皇日嗣』によって初めて、『古事記』と『日本書紀』は読み解けるのです。(続く)

2020.05.11

コメント(4)

-

竹内文書と正統竹内文書(2011年の思い出)

さて、2011年12月26日。秋山氏の新宿の事務所で、初めて三人が同時に出会ったわけです。その内容は、ほとんどそっくりそのまま、『正統竹内文書の日本史『超』アンダーグラウンド1』に掲載されています。もちろん、わかりづらいと思われるところは、言葉を足したりしていますが、ほぼそのまま鼎談の内容がテープ起こしされています。 今改めてこの最初の本を読むと、2011年は本当にいろいろな霊的なことが発生した年だなと思わずにいられません。二度目の啓示があったのは「2011年春先」と書きましたが、本にはもっと詳しく載っていましたね。実際は2011年の年明けすぐのことでした。そしてそのときに最初に竹内氏を取材したのは、2011年1月19日でした。場所は新宿・早稲田のリーガロイヤル東京と書かれています。 この年の3月11日に東日本大震災があったわけですが、実はその翌日の3月12日は、秋山氏のUFO観測会が熱海で開かれる予定日でした。ところが前日に大震災が発生。電話連絡もいっさいできなくなり、多分中止だろうとは思いつつも、12日朝は、前日に自宅に帰れなかった帰宅者で溢れる電車を乗り継いで、集合場所の熱海のホテルまで行ったことを覚えています。結局、ホテルにはキャンセルの連絡があったことがわかり、仕方なしに熱海駅前の海鮮食堂でお昼を食べて帰りました。 そのときこそ、UFOは観測できませんでしたが、翌2012年は秋山氏のUFO観測会で二度もUFOを目撃させてもらいました。まさにそれは、私の人生を変えるほどの衝撃的な体験でありました。 再び2011年の話に戻りますが、10月にはロンドンブリッジで霊感を受けて写真撮影したところ、見たこともないようなオーブの姿が写るという体験をしていますね。巻頭カラーページに写真が掲載されています。 同年11月初めの「旧暦の神在月」には、出雲に初めて出かけています。そのとき目撃した月の光輪と、天之浮舟のような雲はとても印象的でした。ところで、本の巻頭カラーページに掲載されている写真では月の光輪が写っていませんね。当ブログで一度紹介しましたが、あらためてここで、そのときの月の光輪をアップしておきましょう。今までこれだけ「激しい月の光輪」は見たことがありませんでした。まるで雲が光の中で激しく回転しているようでしたよ。 そして、同じ11月の21日、『竹内文書の謎を解く2――古代日本の王たちの歴史』の著者校正が終わったその日、大きな二重の虹が出現しました。これも巻頭カラーページに掲載されています。で、こちらがその本です。最後は、12月10日、『竹内文書の謎を解く2』の見本が出来上がった日の夜。横須賀の劇場のそばで、月の周りにできた「ダイヤモンド・リング」のような雲を見つけ、写真に撮っていますね。 本当に盛沢山の年でした。次に鼎談本が三冊誕生した2012年を振り返ってみましょう。(続く)

2020.05.10

コメント(0)

-

鼎談の写真

今日は忙しかったので、一枚だけ写真をご紹介しましょう。2012年1月26日に秋山氏の新宿の事務所で撮影した写真です。初めての鼎談からちょうど1か月経ったときに、再び集まった二回目か三回目かの鼎談だと思います。カメラマンの方も写っていますね。誰が誰だかは、ご想像にお任せします。ちょっとだけ「若かりし頃」の写真です(笑)。

2020.05.09

コメント(0)

-

竹内文書と正統竹内文書(偶然は神)

「偶然は神」と竹内氏はよく言いますが、竹内氏と会っているときは、本当によく偶然が起こりました。2011年の間中、本を執筆するため竹内氏とは何度も高田馬場で取材を重ねていたのですが、竹内氏は時々、待ち合わせ日時にかかわりなく、幽祭(神社で行う神事ではなく、心に社を立てて行う神事。顕祭に対して幽祭という)を執行してしまうんですね。すると、必ず遅刻します。電話しても、幽界に行ってしまっているからか、応答はまずありません。一応、一時間ぐらいは待ちますが、来ないことも多々ありました。 既にお話ししたように、私が住んでいるところはバスが一時間に一本しかない神奈川県の山の中です。高田馬場の待ち合わせ場所に行くのに、二時間半はかかります。それで待ち合わせをすっぽかされると結構きついんですね。「今日もダメだったか」とがっかりしながら、二時間半かけて山に戻らなければなりません。 ある日、せっかく東京に出てきたのに、誰にも会わないで帰るのはもったいなかったので、秋山氏にダメ元で電話することにしたんですね。すると、竹内氏にアポがあった日は、すっぽかされようが取材できようが、に関係なく、必ず秋山氏が「今日なら空いていますよ。今から会いましょう。事務所に来てください」といって、その場でアポが取れてしまうようになりました。秋山氏だってそんなに暇ではないはずなのに、当日にアポなしで会えてしまうわけです。 それであるとき、秋山氏と新宿の事務所で会っているときにその話をしたところ、秋山氏はちょっと考えてから、こんなことを言ったんですね。「今度、竹内氏と会ってみましょう。そして鼎談(三人が向かい合って話をすること)をして、どうなるかみてみましょう」 つまり鼎談本を書いてみよう、という話になったわけです。そのことを竹内氏に伝えると、「UFOの秋山先生に会えるの! それは面白い!」と言って喜んでくれて、すぐに鼎談が決まりました。 その鼎談のために、三人が初めて顔を合わせたのが、2011年12月26日でした。『竹内文書の謎を解く2――古代日本の王たちの秘密』が発売された9日後のことです。そのときはまさか、翌2012年に鼎談本を三冊も出せるとは思ってもいませんでした。(続く)

2020.05.08

コメント(0)

-

新刊告知!

まだタイトルも決まっておりませんが、アマゾンで新刊の告知が出ました。仮題で『日本人の風習に隠された呪力』です。秋山氏との事実上の共著で、河出書房から6月22日に出版される予定です。原稿は4月の下旬に完成しておりますので、これから校正作業に入ります。お楽しみに!

2020.05.07

コメント(0)

-

竹内文書と正統竹内文書(二度目の啓示と偶然の出会い)

ちょっと脱線しましたが、二度目の啓示があった2011年春先の話に戻りましょう。青天の霹靂とは、まさにこのことをいうのでしょう。私は竹内氏のことを気にはしていましたが、もう二度と会わなくてもいいとすら思っていたんですね。会う必要はない、と。 そこへ、いきなりある霊団みたいなところから啓示が降りてきました。その啓示とは次のようなものです。「布施よ、お前は主義主張が違うという理由で竹内と会わないと決めているようだが、我々から見ればその違いはコーヒー党と紅茶党の違いにしかみえない。とにかく竹内に連絡を取り、会ってみろ。そうすればわかる」 と、本当に突然、こう言われたわけです。面白いですよね、この言い方が。「コーヒー党か紅茶党の違いにしか見えない」――。 私は衝撃を受けるわけです。「そうか、彼ら(霊界)から見れば、左翼や右翼の違いなどその程度の違いにしか見えないのか」と。で、私はこの言葉にすっかり説得されてしまい、七年ぶりに竹内氏に連絡を取り、取材を申し込みました。 そうしたら、意外なことに、竹内さんは八年前に私が書いた『竹内文書の謎を解く』が気に入ってくれていて、なんでも竹内さんの辛口の読書好きの友達すら褒めていた、というようなことを言ってくれたんですね。あの本は茨城の竹内文書の本のことを書いたにも関わらず、正統竹内家の関係者が評価してくれたわけです。 こんなに褒められるとは思わなかったので、「豚もおだてりゃ木に登る」で、私も調子に乗ってどんどん竹内氏の取材を進めました。で、その年の8月には『誰も知らない世界の御親国日本』という本が出版され、12月には『竹内文書の謎を解く2――古代日本の王たちの秘密』が上梓されました。この二冊の本は、すべて竹内さんが継承したという正統竹内文書の口伝がベースにあります。 この中で竹内さんは、特に『竹内文書の謎を解く2』が、直感的に非常に意味があると思ってくれたようで、私が献本しますと言ったら、一日でも早く読みたいので、見本が届いたその日に私の家まで取りに来ると言い出したんですね。まさか取りに来るとは思わなかったので、慌てて家を掃除して竹内さんを拙宅に迎えました。 私の家は、東京からは結構遠いんです。神奈川県の山の中にありまして、バスも一時間に一本しかありません。それでもはるばる来てくれたんですね。見本が私の家に届いた2011年12月10日のことでした。後で気づいたのですが、実際に本が店頭に並ぶのは一週間後の12月17日。そうむっちゃん(竹内氏)の誕生日が出版日だったんですね。それは出版社も私も、全く意図していないことでした。 拙宅に竹内氏を迎えたその日、不思議なこともありました。村の中を歩いていると、普段絶対にその場所では会わない人に出会うという現象が起きたんです。象徴的な言い方で説明すると、竹内氏がウィスキーを少し入れるコーヒー党だとすると、その偶然出会った人は同じコーヒー党でもアルコールが大嫌いな人だったわけです。同じコーヒー党同士なのだから、分かり合えるだろうし仲良くすればいいではないかと思うんですが、コーヒー党だからこそどうしても譲れないこだわりがあって、一触即発のような状態になります。慌てて紅茶党の私が間に入って、事なきを得ました。 まあ、そんなこともありました。竹内氏流に言えば「偶然は神」ですから、この出会いにも意味があったわけです。神がつくった偶然の出会いのことを、シンクロニシティとも呼びますね。共時性とか意味のある偶然の一致とも言います。原因と結果を伴う因果律に基づかない、意味だけが共鳴して現象化するような事象です。 こうして2011年に正統竹内文書に関係する二冊の本が出たわけですが、不思議な偶然の会合はこれだけではありませんでした。(続く)

2020.05.06

コメント(0)

-

竹内文書と正統竹内文書(それぞれの意義)

第一幕における「竹内文書」の役割は、人類が忘れてしまった超古代文明の記憶や歴史を思い出させることでした。ただし、いきなり本当の歴史を教えても、霊的なことがわからないと、それを理解するのはかなり難しい。自分たちが固執する歴史を破壊されるのが嫌で、本当の歴史を葬り去る動きが強まる恐れもあったわけです。あるいは、時の権力者が、自分たちにとって都合が悪いという理由で弾圧する恐れもありました。あくまでも推測ですが、そこで霊団は一計を案じて、誰もが嘘とわかることをちりばめた本当の歴史を世に出すことにしたんですね。つまり原理主義的に妄信している人たちによって、本当の歴史がさらに奥底にしまい込んだりされないように、揺さぶりをかけるという戦略にでたわけです。その一つが竹内文書でした。簡単に言えば、真実の歴史を明らかにするための露払いのようなものでしょうか。正統竹内文書等の「本当の歴史」を世に出すための呼び水であったという見方もできます。この計画は結果的に、成功します。「竹内氏を偲ぶ会」でも披露されていましたが、竹内氏も「竹内文書が世に出ることがなければ、正統竹内文書の秘儀・秘伝を公開することはなかった」のです。これが第二幕なんですね。これまで秘していた人たちに、真実の歴史を明らかにする時が来たことを伝えるためのきっかけという意味が竹内文書にあったわけです。変なたとえですが、正統竹内文書と竹内文書の違いは、コーヒー党の間の意見の違いでしかないのです。正統竹内文書がブラックしか飲まないコーヒー党だとしたら、竹内文書は砂糖やミルクをまぶして飲むコーヒー党でしょうか。コーヒー(竹内文書)に人工甘味料やミルクもどき(嘘)をまぶすなんていう飲み方は、ブラック党から見れば、看過できない暴挙、どうしても許せないわけです。「本当のコーヒーはブラックしかない!」と言いたくなるのも無理はないですよね。こうして竹内氏は、長老家の反対を押し切って、門外不出の正統竹内文書(「帝皇日嗣」)を世に出すことに決めたのだと私は思っています。ご本人もそのことをわかっていたはずです。本当の歴史は明らかにされなければならないのです。竹内巨麿もそうでした。彼には曲がりなりにも竹内文書を世に出すという使命がありました。竹内氏にも、「正統竹内文書をこれ以上、秘密にしておくわけにはいかない。今ここで、本当の歴史を伝えておかなければ、すべてが消えてしまう」という強い思いがあったのだと私は思っています。そうでなければ、私にあのような二度目の”啓示”が降りてくるわけはなかったはずです。(続く)

2020.05.05

コメント(0)

-

竹内文書と正統竹内文書(竹内文書プロジェクト)

直感を駆使して色々な情報を集めて調べたところ、ミッションとは次のようなものだったと思われます。おおよそ地球人類は、3000年もすると堕落してしまうし、過去の歴史を学ばなくなる。ご先祖様がせっかく残した知恵もせいぜい持って1000年ぐらい。そこで地球の霊団たちは、3000年に一回くらい、歴史を正して、本来のあるべき人間の姿を思い出させようとします。今回のサイクルでは、その「歴史思い出そう月間」ならぬ「歴史思い出そう世紀間」が始まったのは、1850年ごろでした。そうです。あの有名なフォックス姉妹事件がその幕開けでした。まず始まった運動は、この世界が物質世界だけではないことを悟らせることでした。この運動により、欧米では近代スピリチュアル運動が始まり、霊媒やら透視やらの大騒ぎになったわけです。それと同時に「歴史を思い出そうプロジェクト」が立ち上がります。それで完成したのが、1882年出版のアメリカの歯科医が天使からの啓示を受けて書いたとされる『オアスペ』ですね。どこまで真実を伝えているかは別にして、そこには地球人類創成7万8000年史が詳細に書かれていました。日本では『オアスペ』出版10年後の1892年に、竹内巨麿が養祖父から謎の古文書と神宝類を受け取ります。いわゆる億年単位の歴史が記された「竹内文書」です。この日本での「歴史を思い出そう運動」は、強いて名前を付けるならば「竹内文書プロジェクト」みたいなものでしょうか。プロジェクトの計画通りに巨麿は竹内文書を公開し、どこまで真実かは別にして、人類の気の遠くなるほど長大な歴史が提示されたわけです。幸か不幸か、そのプロジェクトのおかげで、どうも日本とは特別な場所であったらしいという思いが広がるんですね。ただし一部が暴走し、「日本は神国」であると誤解して戦争に突入してしまいました。結果は日本は負けて、敗戦国となります。巨麿も1965年に亡くなります。でも「竹内文書」のような歴史があるかもしれないという種は、日本人に植え付けられました。竹内睦泰氏が生まれたのは、巨麿が亡くなった翌年の1966年でした。ここから第二幕が始まります。(続く)

2020.05.04

コメント(0)

-

竹内文書と正統竹内文書(啓示と誓約)

竹内氏と連絡を取るのを止める一方で、私も2004年にはニューズウィーク日本版編集部をやめて、本格的な著述業を開始します。ジャンルは広く『カストロが愛した女スパイ』とか『不思議な世界の歩き方』などを発表していきます。そして異変があったのは、2010年11月に『異次元ワールドとの遭遇』という本を出した後ですから、翌2011年春先のことだと思います。いきなりある霊団みたいなところから啓示が降りてきたんですね。啓示といっても、「我は神である。言うことに従え」みたいな一方的なモノではありません。直感と直感が対峙して話し合うような感じです。最初にそれらしいことを経験したのは、1984年に東経137度11分の羽根ラインを見つけたときでした。竹内文書を読み解きながら、富山市の呉羽山の真南に一つ「羽根」という地名を見つけ、山の眞南にあるのだなと思いつつ、地図の経線上を南下していきます。二つ目は、飛騨の霊峰・位山の真南。そこにもう一つ「羽根」という地名を見つけます。そしてさらに岡崎市に「羽根」を見つけ、太平洋に出るところで渥美半島に「赤羽根」を見つけました。それだけでも十分に面白いのに、結構私は疑い深く、それなら東経137度11分にある奥能登最高峰の宝立山の真南に羽根という地名があれば、このラインが本物だと信じようと「誓約(神に祈って成否や吉凶を占うこと)」をします。すると何と、宝立山の真南に五つ目の「羽根」を見つけてしまうんですね。しかも不思議なことに、見つける前に、そこに「羽根」という地名があることが既にわかっていたんです。不思議でしょ。これによって、神(霊団)との契約が成立して、後に竹内文書の本を書くことが運命づけられたわけです。本を出すまで、ずいぶんと時間(約20年)がかかりましたけどね。で、今から思うと、これは「竹内文書ミッション」みたいな神仕組みの計画の一環に私が嵌められたということを意味しました。初任地が富山支局だったのも、「謀られていた」わけです。霊団に対する悪口のように聞こえるかもしれませんが、その「謀った」本人が実は私自身であることも同時にわかってしまったんですね。そのミッションとは次のようなものです。(続く)

2020.05.03

コメント(0)

-

竹内文書と正統竹内文書(竹内氏との出会い)

「竹内文書」は偽ものである。正統竹内文書こそ本当の竹内文書だーー。いいですね。そういわれて取材しないわけにはいきません。そもそも私自身、竹内文書が最初から最後まで本当の歴史を書いてあるなどとは、ついぞ思ったことはありません。オーストリアとかシドニーとかボストンとか、誰が読んでも嘘だとわかる地名や王の名前が並んでいます。でも、だれもがわかる嘘は、本当の嘘ではないんですね。一種のカモフラージュ。ジョークみたいなものです。竹内文書の凄いことろは、誰もがわかる嘘をちりばめながら、本当のことを書いていることです。たとえば、東経137度11分の羽根ラインがそれです。この測量ラインがあることを知らないと、「竹内文書」は書けないわけです。言い換えると、竹内文書がないと、羽根ラインを見つけることができないんですね。ちょうどムーの三上編集長も似たようなことを話していましたが、80%が嘘でも、20%が本当だから、「ムー」や「東スポ」や「竹内文書」は面白いんです。だけど嘘は自分でちゃんと見分けなければならないんですね。その点、わかりやすい嘘をちりばめた「竹内文書」と違って、『古事記』と『日本書紀』は巧妙に嘘を盛り込みますから、よけい注意しなければなりません。竹内氏が口伝継承したという『帝皇日嗣』を少しだけ教えてもらったから、このようなことが言えるわけですが、記紀の系図は嘘だらけです。逆に言うと、『帝皇日嗣』がないと記紀を正確に読むことがまったくできないということになります。それはさておき、2003年に話を戻しましょう。「竹内文書」の本を完成させるには、インタビューしないわけにはゆかないと思った私は早速、竹内睦泰氏にアポを取って、新宿で初めて会いしました。最初の印象は、とにかく面白い人(変わった人?)だなというものでした。なにしろ昼間から、初対面であったにもかかわらず、竹内氏はいきなり生ビールを注文して飲み始めたからです。しかもインタビューをしている間も飲み続け、結局三杯くらいジョッキを飲み干していました。 それでも、竹内氏の話の内容は非常に示唆に富むものでした。予備校の日本史の名物講師だっただけあって、知識も豊富でそれなりに整合性が取れていました。そこでそのインタビュー内容をそのまま入れて、『封印された超古代史・竹内文書の謎を解く』という本を、その年の11月に出版したわけです。その後も竹内氏とは、翌2004年にかけて一、二回ほど取材したと記憶しているのですが、いかんせん、すぐにアルコールを飲み始めるし、本人の言葉を借りれば「私は右翼ではない、極右である」というハチャメチャなキャラクターについていけないし、肝心なところは秘伝なので語れないと言うはで、取材がうまく進まないんですね。加えて政治信条など主義主張も全く違うということもあり、これでは拉致が開かないと判断し、距離を取ることに決めました。一切連絡を絶ったわけです。その音信不通期間はおそらく七年間続きました。(続く)

2020.05.02

コメント(0)

-

四密空間を楽しむ?

既報だと記憶しておりますが、去る3月20日に、「竹内睦泰氏を偲ぶ会」が、私の元いた会社のそばの虎ノ門の、とある地下レストランの四密空間(密集、密接、密閉、秘密)で行われました。四密の不安がなかったと言えばうそになりますが、神のご加護があったおかげか、三密よりも「秘密」が上回ったおかげか、コロナをうつされることも、多分うつすこともなく、実に楽しい時間を過ごさせていただきました。秋山氏と一緒に参加したのですが、私の左隣はムー編集長の三上氏、真向かいはヒカルランドの小暮氏という、私にとっては実に懐かしい顔ぶれでした(山の中に住んでいるので、人に会うこと自体が懐かしいとの説も)。竹内氏の友人の方々の話しも面白かったのですが、その場で言い足りなかったこともあり、ここで改めて竹内氏との”馴れ初め”について語っておきましょう。私が初めて竹内氏に会ったのは、今から17年前、2003年のことでした。 当時私は、ニューズウィーク日本版の編集部で世界経済や米国のビジネス・トレンドを担当する編集者をしていましたが、2001年の9・11テロ以来、アメリカのメディアが戦争プロパガンダの方向に流れ出したので嫌気がさし、「そろそろ潮時(辞め時)かな」などと考えておりました。で、「次に何をしようかな」とボーっと考えていたとき、ふと「そうだ、私は今生で竹内文書のことを書くことになっていた」ということを思い出したんですね。「なぜ書くことになっていた」のかについては、話が長くなるので割愛しますが、でも簡単に説明すると、共同通信社富山支局の記者だった1984年に、当時富山大学文学部で万葉集を教えておられた山口博教授から紹介された「竹内文書」を調べているうちに、東経137度11分に羽根という地名が並ぶ古代の測量ラインを見つけてしまったことによって、一種の「ミッション(使命)」が発動、本を書くことが運命づけられてしまったということです。とにかく自分の「今生のおける使命」を思い出したので、ニューズウィーク日本版の編集作業を続けながらも、コツコツと後に『竹内文書の謎を解く』という本になった原稿を書き続けておりました。その原稿も書き上がりそうになった2003年の夏ごろ、たまたまネットサーフィンをしていたら、「竹内巨麿が公開した茨城(皇祖皇太神宮)の竹内文書は間違っている。私が口伝継承した『正統竹内文書』こそ本当の日本の歴史である」と主張している人がいることがわかったんですね。その人こそ第73世武内宿禰を名乗る竹内睦泰氏であったわけです。(続く)

2020.05.01

コメント(0)

全32件 (32件中 1-32件目)

1