2025年03月の記事

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

北九州ぐるり ❸ 吉村順三設計のお茶室ティータイム

2025/03/31/月曜日/ばかばかしい寒さの戻り3/20 名護屋城跡地は広大だ。そして、ここ、お茶苑海月も唐津市内だという。今回の佐賀旅は全て年長従姉妹のプロデュース。何も考えず運ばれていくってなんて贅沢な…そのプランで午後のひとときを過ごした。お茶好きな秀吉の数年滞在が、唐津にお茶文化を呼び込んだのだろう。お茶室、掛け軸、お茶栽培、陶磁器、和菓子と発展し、今に影響を残している。半島からは陶工職人がたくさん連れて来られた。実はここに来るまで知らなかったのだけれど、このお茶室は吉村順三の設計。私が一番好きな建築家、かもしれない吉村さんの!焼き物はみな唐津掛け軸は相国寺管長さんのもの、と伺う。お庭は玄界灘の潮の香と共に、大陸がすぐそこにあることを感じさせる。400余年もひと跨ぎの静けさかな

2025.03.31

コメント(0)

-

北九州ぐるり ❷ 佐賀へ

2025/03/25日/火曜日/朝は少し冷える3/20 (木) 昨夜は八百治博多ホテル泊。駅側なのに一応自家源泉の温泉がある。夜間到着、朝早め発のピンポイント一泊ながら朝夕2回利用(^^)博多駅からJR移動、佐賀駅10時の待ち合わせ。リレーかもめという名の電車に乗る。年長の従姉妹たちや夫の叔母を訪ねるのが目的だがついでに北九州巡りをする6泊旅の2日目↑シックな車内です。佐賀では好天、昨日は雪で吹雪いたとか⁈↑駅にはこんな書架がさすが武雄図書館を有する県なのだ。無事駅で落ち合う。総勢5名の、最年長従姉妹プロデュースによる佐賀おもてなし2泊3日、感謝、感謝!↓トイレ休憩の、サービスエリア道の駅山の中の印象だけど、なんと殻付き牡蠣も販売。わずかな時間に松浦佐用姫像が90度も回転お昼ご飯は、呼子のイカ。海舟という食堂で。従姉妹曰く、今日のは鮮度が足りないとか。え〜これで⁉︎というイカダンス、とても甘い。海藻もお刺身も新鮮。ダンスしていたイカさんはそのまま唐揚げに-_-b気を取り直して?名護屋城跡へ。広大過ぎて写真に収まらない。資料館施設が充実している。ここには秀吉の黄金の茶室を移設したとか?当日は見学できなかったけれど、あまり関心湧かず。それよりもこの地にこんなに大掛かりに各大名の陣屋が整備されたことに驚く。当時は一体どんな景色だったろうか。わずか7年の、それでも最盛期十万人もの人びとの活気に溢れた。この半島は元はといえば松浦党、波多氏一族の内の名護屋氏の大陸交易の拠点だったという。この地の先端には波戸岬という地名が残った。ハタは秦であり幡多であり羽田であり畑でもある。航海術、造船にも長けており、星を読むことができたはずだ。秀吉の朝鮮征伐は知っていたけれど、名護屋城の規模に驚く。現地に来てこそ、初めて実感することがたくさんある。

2025.03.25

コメント(0)

-

九州ぐるり ❶前日の様子

2025/03/20/木曜日/晴天前日、羽田空港で朝積雪の後、素晴らしい夕日と富士山の眺め◼️初めてイオンのゴールドCを持っていてよかった!と思った件ゲイト8番最寄りのパワーラウンジは、プライオリティカードは対応してないのだった!以前利用していたダイナースは使えた(T-T)このラウンジは飲み物しかないとはいえ、青汁とか黒酢とか、私の好みライナップ空港バスの時間の都合で、かなり早めに空港に着いてしまったので、スマホ充電もできて、天の助け。↑昨日朝、キッチン窓から

2025.03.25

コメント(0)

-

1月の赤倉へ

2025/03/18/火曜日/午後お日さま年齢まちまちな女性4人で、お仲間紹介のカトリック教会付属山荘に出かけた。↓長野駅を出ると間も無く窓外は雪景色私は高崎に前泊をして、長野市の善光寺参り後、東京出発グループと長野駅で集合。スキー用具を持ち歩く外国人集団をパラパラと見かける。長ーい荷物がエスカレーター5人分くらい占拠していたけれど、あれはスキーとボードと何?↓駅からはこんな感じのコミュニティバスでコミュニティバスの半分は外国の方。どうやらオーストラリア国籍の方が大半らしい。ほんと、スキー愛が熱い。中には赤倉にセカンドハウスを購入している方も何人かいるのだとか。子連れ家族も多い。着いたのは教会関係者の方のための山荘。すっかり雪に埋もれているけれど、良いお天気広々とした開放空間なので、暖房費は嵩むことだろうと案じる。お部屋数も多く、従って寝具の量もすごい。これを教会信者さんがボランティアでなさっていると伺い、頭が下がる。当地にやって来た私の目的は、源泉掛け流し!のお風呂、24時間Open)^o^(あと、太極拳を長年学んでいるメンバーから、少し教えを乞いたいなぁとの下心も。しかし何といっても、大好きなEさんと思う存分おしゃべりできること!みんなでお茶をして、お鍋をつついて、みんなで温泉に浸かる。。だが!お湯がぬるい∑(゚Д゚)秋に訪れたときには熱すぎてお水を足したという話だったが、温泉パイプラインが雪に埋まるこの季節、移動中に冷えてしまうらしい。お湯を足したくない、天然の温泉を楽しみたいわれらは持久戦で粘ることに。当節はやりのぬる湯だねえ、と。体温+2度くらいの体感は、洗い場に出るとぶるる。なのである。仕方なく?長湯してお湯の花とおしゃべりの花を咲かすと2.3時間があっという間に溶けるのである!↓雪の聖母教会。何と愛らしいことだろう。翌日はスキーを楽しむもの、教会の礼拝に参加するもの、散歩、雪遊びと全く各自で自由に。神父様が不在でも、この大雪の中、信者のみなさんが集い、聖書をよみ讃美歌をうたう。同席させて頂き、清らかで温かい気持ちになった。私たちが山荘を去るとき、なんとみなさんは手土産を用意下さった!感謝。貧者の一灯ではあったけど、いささか寄付をしておいてほっとする。午後、管理をされている方が妙高高原ビジターセンターを案内してくださった。様々な情報の集積中でもあり、交流の場でもあり。モンベルショップがあったり、小さな博物館も。リモートワークしている方も。↓イモリ池もまるで天然スケート場ここからは黒姫山もよく見える。妙高山よりも黒姫山が近い。礼拝のときに教えて頂いたシスター笹川さんのこと。シスターはこの教会にも数年滞在されており、深い縁で結ばれていた由。↑左上、101回涙を流されたマリア像。右中、シスター笹川。果てしない肉体的苦痛の中にあって、この穏やかな笑顔彼女の生涯とマリア像の涙の軌跡を描いた『秋田の聖母マリア』をずっと読んでいたかったのだけれど、時間切れで3分の1を読み残してしまった。残りを読みに、またここを訪ねたい。お湯の温度の丁度よい季節に或いは教会正面のステンドグラスの背景に満開の桜が臨める頃に、でも。妙高高原駅まで、強く雪が降る。長野駅まで乗った電車は軽井沢リゾート号丁度お昼時間なので、ランチボックス付き指定券をあらかじめ購入していた。飲み物が付いて無いので、急遽改札口側の自販機に買いに行く。美味しかったけれど、私的にはパンのボリュームを3分の1にしてサラダがほしい。長野駅に向かう途中、お日さまが出て来た。スノーシューを急遽申し込んだメンバーもお天気が良くなれば何よりだ。

2025.03.18

コメント(0)

-

出雲 クナドの神

2025/03/15/土曜日/寒い雨が午後より25年元旦明治初年頃まで、出雲国造を千家と交互に務めていた北島家は大社を挟んで千家とツイを成すように東側にお屋敷がある。祭政に関して二つの家を立てる仕組みは、出雲王族の郷戸家と向家(富家)が王と副王がを入れ替わりながら担ったことにも通じる。↑通りには心惹かれる骨董品店も北島家から少し東に行くと↑神魂伊能知奴志神社(カミムスヒイノチヌシノカミノヤシロ)迫力があるムクノキは樹齢千年でも、日本の最初の統一連合出雲国の歴史はおろか大社創立の歴史にも及ばないのだ。祭神は神皇産霊尊とされている。古事記では大国主の命を蘇らせた造化三神の一柱とのことだが、祀られた神は入れ代わりが多く、創立が古ければ古いほど実体は分からない。元は荒神が祀られていたとの説もあり、荒ぶる神ならスサノオであったかもしれない。何れにしても大国主の租神ミオヤガミではないことは一致する。気持ちの良い道をひたすらお日さまに向い進む。すぐに真名井の清水が左手にある。この裏手には遺跡もあるようだ。祭礼で用いる国造の歯固めの石はこの水の底から取られるのだとか。元旦の住宅地は清潔で明るく晴れがましい。更に道に沿って東南に進む。本日一番の目的地、出雲井神社 司馬遼太郎が新聞記者だった頃、彼の上司に富當雄という方がいた。當雄氏は養子に迎えられた富家当主から、何年にも渡り、富家の口伝を暗誦できるまで一子相伝、門外不出の行を受けたという。その行の始まりに当たり、このお社に親子で参拝した。そんな場所である。お社には岐(クナド、クナト)神が祀られている。小さくても今に残ってここにあることが喜ばしい。出雲大社の最上部(北)に坐すのはスサノオの素鵞社。社と一体化した磐座は、古代信仰との繋がりの強さが見える。これは出雲族とは本来血縁のないスサノオの社ではない。もっと古い租神が祀られていたのではないだろうか。ひょっとたしたら、大社を築くに当たり、古い租神はこの出雲井神社に遷宮された?なんぞと妄想する。お社の裏手には磐座が。きらきら眩しいと思ったら、磐に虹が立つ。ここまで来られたことを感謝しながら手を合わせて表の方へ出て行くと、若い一人の女性と出会し、大いに驚かれる。へえ、クマでも蛇でもございませぬ。これでも人間にて候(^^)「裏手に磐座がありますよ、ぜひこれもご覧になってみられたら」「ええ、知っています。地元のものです」私のようなコアな観光客かと思いきや、地元の方とは。しかも若い女性が一人で。殆ど地元の方は大社にお詣りしているのに、と少しお話をする。彼女は北島家宮司の方の勉強会に参加されているのだとか。それがとても興味深く、真菰について学んだり、真菰蒸しを体験したり云々機会があれば真菰蒸しをなさるとよい。うーむ、これは御宣託であろうか。有り難く伺い、古代出雲歴史博物館へ回る。宿では工事のため閉館中と聞いたが、元旦無料開館! )^o^( 元旦でも公開している博物館!なんて有難い!全てのビデオ上映を観たいと思ったが、お昼頃には出雲駅までの移動が…立派な建物と思ったが、耐震工事のために4月1日から来年9月まで閉館。恐るべし、358本全て国宝の銅剣。ただしレプリカ出雲王のお姿再現外の公園では、沢山の親子が凧揚げ今時とんと見られない懐かしい光景に心なごむ

2025.03.15

コメント(0)

-

映画「鹿の国」から

2025/03/09/日曜日/晴れるかれこれ30年超えて、訪れている諏訪地方、八ヶ岳南麓の辺り古いものに関心が芽生えたのはずっと最近のこと。で、ミシャクジ信仰についても茅野の神長官守矢資料館を訪ねた時が初めて。それだって当初は藤森照信作品を見るのが目的氏のご実家はこの資料館すぐそばだそうで、幼い頃から資料館を中心にしたご当地は格好な遊び場所。↓資料館。この異様な建築は、時を切り裂いて縄文へと風景を繋ぐような迫力を覚える。江戸中期に菅江真澄が今の岡崎市辺りを出て、遂に蝦夷地に渡るまで、図入りの丁寧な記録を諏訪に残してなければ、殆ど歴史に埋没していたろう。↓こちらは隣接する高すぎなお茶室いわゆる 毛深い(=縄文的な)氏の作品にはウソが無い。生まれ育った環境が息づき、子ども時代の遊び基地が発展した↓空飛ぶお茶室も。かつて諏訪湖はこの丘の足元まで広がる広大な湖だったと聞いた。かつての湖は今、住宅が並ぶ。ヌナカワヒメの息子である建御名方命が諏訪大社に落ち着くまで、信濃を巡っていたとき(上田に近い生島足島神社↓には少し長く留まった?)建御名方命の前に、ミシャクジを祀る神長官と大祝は既に存在していたか?出雲由来の↑道祖神が多く見られる信濃だが、蛇の捉え方には出雲とは異なる印象を持つ。出雲の、八百万の神々を稲佐の浜に迎える水蛇の物語は徐福の間諜、ホヒを祖神とする出雲国造果安の元、リメイクされた竜蛇神信仰出雲王族の祟りを恐れるオマージュ染みている。諏訪では蛇のもつ再生の力がより強く出ている。半地下の、縄文の竪穴式住居様な小屋に潜り、複数の長や神人らが春までそこで再生の祀り事を執り行う、そんなシーンが映画に出てくる。その奥には大祝となる少年が簾の奥に坐す。オオナムチとは大きな穴に棲む尊い蛇神さま、のことという。出雲と諏訪。今に顕れている二つの信仰はそれぞれの地で受け継いだもの、元よりあったもの、らが縒れて捻れて、〆縄のごとく。諏訪大社には、下社と上社。更に其々に春秋、前と本の宮。ミヤは谷川健一によれば、ミャー、本来は租神を中心に部族の者らが祀りを行う広場の事で、この語源は今も沖縄で生きている。列島では宮とか庭とか。大神神社。その祭神はオオナムチ。御神体は三輪山何も蛇神信仰が根っこにある。ここでの御神体は守屋山↑遥拝所?背景に守屋山モリヤという響きが、ソロモン王が神殿を建てた山の名と同じであったり、大祝となる少年が、いわゆるイサクの犠牲と同じ所作で仮の犠牲になり、あわや、で赦され代わりの生贄が捧げられた。古代イスラエルでは羊が、羊のいなかった和国では鹿或いは猪も混ざるが、同数の75頭など共通点を指摘する人もいる。その点を映画は取り上げていない。敢えて?微妙なのが蛇の存在だ。創世記では蛇は悪魔的な存在として扱われる。古代イスラエルの信仰のオリジナルはどうであったろう。蛇の扱いを巡って部族がわかれたのかも、と想像を逞しくする。蛇を悪魔に貶めることに反対派の10支族は紀元前720年前頃から東を目指した?その一部はインド東北部に定住し、ユダヤの子孫であることを自覚しているのだとか。釈迦の教えが世界の宗教哲学の一大センターになっていた頃と重なるだろうか。釈迦の母は蛇(=コブラ)をトーテムに持つナーガ族である。インド北東部に蛇信仰の集団があった。そのインドでユダヤ子孫定住の千年ほども前になる紀元前1500年頃、頗る野蛮な白色アーリア人が入植し武力で原住民を支配した。(紀元後1600年にもすこぶる野蛮な英国人が…)部族民が彼らの奴隷になる事が耐えられず、クナ国王は希望する者らを引き連れて遠い東の列島を目指し、先ず三内丸山で原住民と混ざりながらムラ作りをした。との説が『出雲王国と天皇』にある。しかしアーリア人入植時期から推察するに、早くてもクナ族の出雲定着は紀元前1000年前後ではないだろうか。ところで、コメは元々野生のものだが稲栽培をしたのは長江流域で紀元前5000年頃の事というのが最新の認識らしい。インディカ米はまた別の歴史があると思われるが、日本で発見された最も古い米は紀元前500年、縄文後期の陸稲らしい。クナ族はコメは携えて来たのかどうか。言霊、音魂、稲魂。ところで、諏訪盆地の中か外か失念したが、住民が古い祠から御神体を取り出す場面が映画にある。現れたのは、蛇を表す渦巻紋様の彫られた石。その時、画面にちらりと映るのは猿田彦命の記されたお札で、はっとした。猿田彦はサイノカミ信仰の子神で、私にはガネーシャの様に感じられる。父神はクナト神、母神は幸姫。この三神こそ、(鼻の長い動物のいる国からやって来た)出雲神族の中心的租神諏訪には普賢菩薩をご本尊にするお寺がいくつかある。普賢菩薩は象に単座していられる。映画ではかつて明治政府による廃仏毀釈が烈火の如く列島の村々を襲った惨たらしい仏像の修復と、お坊さんが諏訪大社にもうでて失われていた神賀詞?を奉納する場面があった。↓大黒様に集合した大国主命この国の一番美しいところは全ての宗教を統合し、平和に共存するところ。破壊されても、いく時代を経ても修復し、元の素直な姿に戻る心根。

2025.03.09

コメント(0)

-

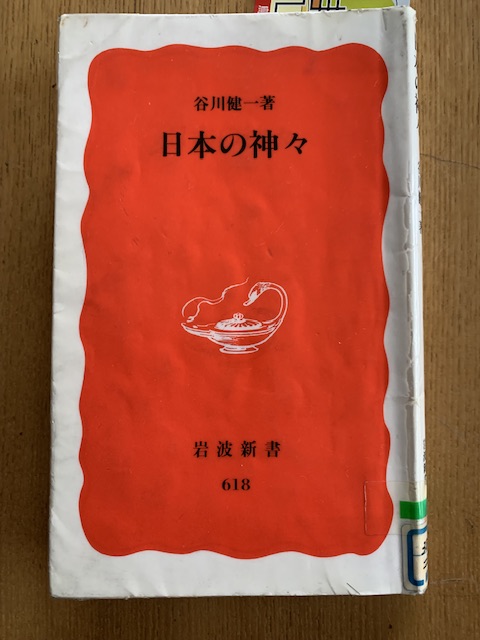

『日本の神々』

2025/03/04/火曜日/雪少し、昨日は都心で雪〈DATA〉出版社 岩波書店著者 谷川健一1999年6月21日 第1刷印刷岩波新書(新赤版)618〈私的読書メーター〉〈柳田、折口に批判的とされた著者だが、本作は両学者の説を積極的に抽出し論考する。柳田「あるきみこ」説ではヤマト姫がアマテラスの御杖(憑依者)として伊勢に辿り着くまでの漂流に重ねる。とある歴史本でこれは豪族たちの動きの偵察と読んだが、氏の神々に対する郷愁に近い実感を覚えるばかりか、彼こそまるであるきみこである。列島を隈なく神々の足跡を求める心は文末に「人間は人間だけではやってゆけない。人間には神が要る。その神とは教義も経典も教会も教祖も不要な神であるが、その神の具現である自然が要る」の一文に凝縮している。〉沖縄は南の島しかしながら沖縄にも北と南はある。初めての沖縄旅は「南」と首里の古い王都を巡った。沖縄では日米太平洋戦争の記憶は生々しく、当地の人ですら足が遠のくと聞く。私もガマを覗いたとき異様な体験をもった。鈍感な私ですらそうなのだから、肉親を亡くした人においておやそんな現状を何とかしようとある人が、亡き人に花を添えるように、美し庭を築いてカフェを始めた。最大の御嶽も南にある。そんな地域だ。先年、紀伊國屋ホールで久高島のイザイホーを観た。神女となった、祖母、母、妻、姉に一族の男性らは心から敬意を払い、拝む。それだけの威厳を神女となった女たちは備えている。著者は、私が観たイザイホーの現場にいたという。それ以降イザイホーは途絶えている。イザイホー、イザナギ、イザナミいざ、いざ。政治を司る男王、キ。祀りを司る神女、ミ。両者によるオオキミの統治、殊に人民は神に仕え、神の言葉を託されるヒメミコを崇拝したという。青銅が登場して後は、マツリゴトはすっかり男だけのものになった大陸の歴史と異なり、和国ではキミのマツリゴトが機能していた。出雲王国では王は役職名である大己貴命、副王は事代主と称した。事代主とは、ことば=法=言霊=うた、でマツリゴトを為すもの、と出雲口伝にあった。キとミの統治を解体したのが九州からの物部東征であろう。馬も金属も神事ではなく戦いの武器となった。和国擾乱。それでも鎮めたのは(大神神社の)ヒミコ(ヒメミコ)、と三国志の魏志倭人伝にある。口伝によれば、それはタタライスズ姫で、忙殺された大己貴命の娘であった。男中心社会の大陸スタンダードに合わせて和国も変容した。斎宮という形式だけが残り、それも形骸化してはや1300年。それは短いのか長いのか。思うに、日本の神話は、民族ルーツの異なる者らの創世神話と時代が降りて渡来したグループの宗教と、初期の王国を確立した出雲王族の歴史が混在した創作物語、といえるかもしれない。谷川健一氏の著作は出雲に関しての紙数が少ないのが残念だ。ご出身が九州であることが関係しているのだろうか。琉球の信仰への共感、関心をもう少し出雲に割いて頂けたら、出雲の信仰に新しい考察が加えられたのでは、と残念に思う。そんな中にあって、出雲国造の火継式が短く、かつ端的に描かれている。出雲国造が亡くなると、その死は公表されず、まるで生きているように衣冠を正しくして座らせ、その前には膳部を奉る。この件は浅学故に本書で初めて知った。熊野大社まで出雲の地から夜を日に継いで出掛け、火鑽の儀式を執り行うことは、出雲古代博物館で詳しく紹介してある。その火で国造自ら炊いた御飯を神前に備え、歯固めの儀式を行い、神火相続の終了が公表される。以降その火を絶やさず、国造のみがその火で煮炊きした食事を摂るのだという。亡くなった国造は赤牛にくくりつけて水葬する。出雲王族の場合は鳥葬、風葬であり、それは久高島でもごく最近まで継承された。葬送の形式を見れば民族宗教の違いが克明だ。

2025.03.04

コメント(0)

-

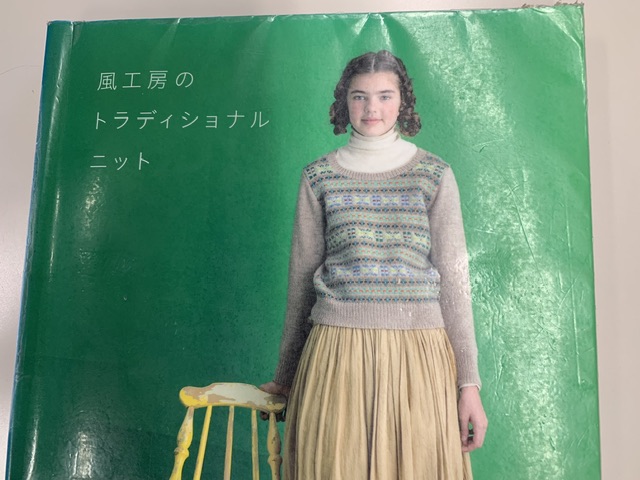

風工房さんのカーディガンジャケットから

2025/03/02/日曜日/明日から雪⁉︎↑これに掲載の襟付きカーディガンジャケット余り糸のお狩場にすべく12月半ばより編み始める。とじはぎの嫌いな手抜きモード炸裂開いた魚みたいにノシ上がりしかしここまで編むのにかなり時間を要したのは、テキストは一本糸で針の号数も大きい指定を、残り糸の悲しさ、3本引き揃え。その内の一本は麻糸、残りは綿。やたらと糸を落としては編み直す。辛抱に木枯らし吹く夜をいくつも重ねT^T両袖も閉じる手間がイヤなのでしばらくツツに編む。ところで!ラグランが出会うところが美しくない減目にしてしまう!ギリギリまで模様を残さずメリヤス立てを2〜3目取ればよかった。遅かりし由良助〜編み始めて既に2ヶ月弱経過。もう編みホドキやだー。残り糸だよおっかさん、ゆきゆきて神軍でございますよーで、閉じる一手。↓指定では襟付きしかし残り糸は麻糸がほぼ終了結局↑こうなって、ボタンもピンとくるものがないので、前をピン留めで着用綿と麻糸だけどワッフルみたいな地模様故か、意外に温かい。Nクラスで編んだ羊のカーディガンを娘に譲ったので、しばらくはこれを愛用します。裾のフリル調が可愛い(//∇//)フレアースカート応用、どうかしら。↓残糸。うーん、これで何ができるでしょうか。

2025.03.02

コメント(0)

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 【2025年11月】楽天市場ブラックフラ…

- (2025-11-20 12:50:09)

-