2025年04月の記事

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

本日の源泉掛け流し 山口温泉

2025/04/30/火曜日/山梨、暑い韮崎の旭の湯を目指したが。連休中のイレギュラー運用らしく、本日閉館(T_T)扉を開ける前に教えてくれたのが、何と福井県からこの温泉を目指してやって来た青年。がっかり組は他に大阪からのご夫婦いやーーー、源泉掛け流しファンのパッション感じいります。ここのお湯はぬるめの炭酸泉でいつまでも入っていられる心地よさ、合わせて眺望のよさ。八ヶ岳と南アルプスに挟まった一帯では、今のところ一番好きかもしれない。それならば、と繰り広げられる源泉掛け流し日帰り温泉メモと大阪の方ご推薦が合致して、甲斐市の山口温泉へ旭の湯から車て30分ばかりの距離である。内部は予算不足?でリニューアルは進んでない模様一人700円、3時間まで。なぜ3時間?というのもお湯が体温より低いので、結局、時間が許せばいつまでも入っていられる。から、かと思われる。カランは5ブースあったが、一つは故障入り口ボードには35℃の断り書。親切。「純温泉」という選別があり、しかも五段階評価に分類されていることを初めて知った。↑3年前の雑誌には、毎分686ℓ湧出、湯温も36.2℃とある。現在ではボードにあるように、3分の2ほどに量が減り、温度も1.2℃下がっている。わずか3年で。そのため、現在露天風呂は閉じている。炭酸も少し弱めで、緑というよりは透明に近い茶色温泉は生き物、今後どのように変化するかは分からないけれど、盛り返してほしい。少し前のガイドブックを見れば、温泉宿の湯がすっかり枯れて、今では閉業した所が何軒もある。それでもお湯は間欠泉のようなリズムでたっぷりと浴槽を満たしている。シャンプーなど石鹸類完備、ドライヤーも一つある。お湯はぬるりとして無臭、肌にとても柔らかい。飲んでもクセが無い。沢山いける。35℃は入りたての身体は寒い。山で冷えた手足は微妙に温かい。しばらくすると全身が同じ温度で循環し始める。お風呂を出るとやや寒いが、着衣後は背中がじんわり温かい。昔はもっと良い湯だったのだろうと想像される。それでも源泉と放流が直結というのは稀で有難いそういえば、お気に入りの一つ尾白の湯、に長く通っている方が、初めの頃より湯の力が落ちている、と残念がっていたことを思い出す。温泉も一期一会

2025.04.30

コメント(0)

-

本日の源泉掛け流し 浅間温泉

2025/04/27/日曜日/松本、日差しが強い⬛️ 坂元屋大人 ¥650通常 9:00〜土日のみ、7:00〜 朝食¥1500提供あり美味しそう(^^)今回は既に朝食を摂っていたのでパス。アメニティは一切無いので、石鹸他必要な向きは持参すること。タオルのレンタルあり加温、加水、循環、消毒無し、文字通りの源泉掛け流し。六畳に欠けるくらいの湯船が一つ。5、6人くらいの収容力↑坂元屋斜め前の源泉所、↓山の手使い湯の表示これと同じ泉質と思われる。お湯は無色無臭と言えるかもしれないけれど、私は湯殿の扉を開いた刹那、薄く硫黄臭がした。使い湯の方が硫黄臭強めとろりとして肌に優しい。先客の方は身体を壊して以来、この湯で湯治されているのだとか。自分にはとても良いけれど合わない人もいるとか。温泉というのは面白い。コロナ前まで旅館経営されていたが今は日帰りのみ。それでも温泉を開いてくれて嬉しいと。その後3人入湯して、みな私より先に出て行った。正味5分ほど⁈えええー。

2025.04.27

コメント(0)

-

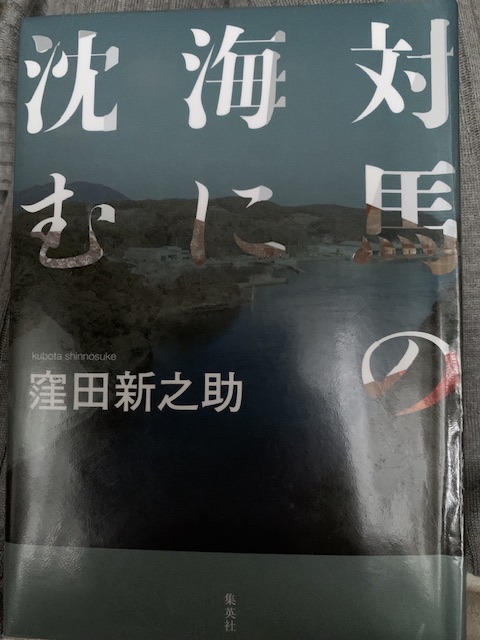

『対馬の海に沈む』

2025/04/24/木曜日/曇り〈DATA〉出版社 集英社著者 窪田新之助2024年12月10日 第1刷発行2025年2月11日 第3刷発行〈私的読書メーター〉〈22億円横領を疑われた職員、西山の死。元JAグループ新聞記者だった著者は現地に足を運び、裁判資料や調査報告を調べ、当事者を訪ね話を聞く。事件の生じた対馬の環境と共に事実を積み重ねる泥臭い、古風なアプローチが新鮮だ。中心から遠く人口も3万程度の地区支店から全国の、しかもぶっちぎりトップの営業成績を西山は長きに渡り誇った。その違和感を覚えない組織とは何だろう。左遷させられた内部告発者、組しなかった事務員女性。モンスターにさせる側にいない、人間の実相を掴もうとする人も僅かにいた。それは普遍の、値打ちある闘いだ。〉組しなかった→与しなかったこの誤字が二つの感慨を呼ぶ。先ず、自分の無教養振りが発揮されている点。恥ずかしい。昔の人なら高等小学校のみの卒業でも、こういう漢字はすらすら出て来たのだろう。今の私は論語を読んでいた中学時分より、漢字能力は比ぷべくもなくガタ落ちだ。情けない。次にくみするの用語に対して、与える、の漢字が配当されている点で、表意が見事に一致する点。組する、だと仲間的、並列的な印象が生じるけれど、私の意図する所はそうではない。モンスターはモンスターとして生まれるのではない。みな、父母から生まれて来る人間なのだ。たまたま、強いこだわりと果てしなく執着する心、研究熱心で苦労をモノともしない遂行能力の高さ、そんな傾向を持ち合わせ、その性分に栄養を与え続ける周辺環境があれば、モンスターは肥大していくくみするとは与える行為なのだ。与える行為に対する、過剰な価値の交換があった事実をケロリと忘れる、しらばっくれる、そんな烏合の衆がホラー過ぎる。いや、もっと恐ろしいのは、烏合の衆の組員である事を自覚する自分がいる事なのだ。やるせない、とはそういう認識反応だ。唐突に思い出すのがリンドグレーンの『永遠の国の兄弟』である。「ナンギヤラで会おう」私も力の限り、そんな最後の言葉を吐きたい。

2025.04.24

コメント(0)

-

自分たちで作るオールマイティクリーム

2025/04/23/水曜日/穀雨な雨の一日2月末の梅にウグイスなお日和の日、えつこさん工房に集合 ↓誰かが置いていったという鍋つかみMさんのお手製レシピでシアバターがメインのクリームを4人で手作りした。実は妙高滞在中にMさんが持参のこのクリームを試させてもらい、その魅力にはまってしまう(´Д` )手の甲にぽてっと、冷蔵してあるクリームを落とすと体温でみるみる溶けて、皮膚がゴクゴク飲み干す、みたいな!初めての感触にびっくり⬛️ 今回の配合シアバター 500gホホバオイル 180gココナッツオイル 320g合計 1キログラム1キロ分の材料費はシアバター 5120円ココナッツオイル 2030円ホホバオイル 2190円合計9340円↓ミキサーを使わず手動で頑張りすぎた1時間半。氷で冷やすとスピードアップしたけれどやはり電動一択です、これは。ぜいぜい。100gが934円の計算。これを都合5人それぞれの欲しいグラム申請で私は200g。1868円!安い!Mさんは5年以上、一年間全身これ一本でシワもシミもないストレスフリーな皮膚を保つ(^^;;↑えつこさんのマクロビランチ、真菰のお団子付き!いつもありがとうございます!クリームは冷蔵基本。ストックは冷凍庫保存

2025.04.23

コメント(0)

-

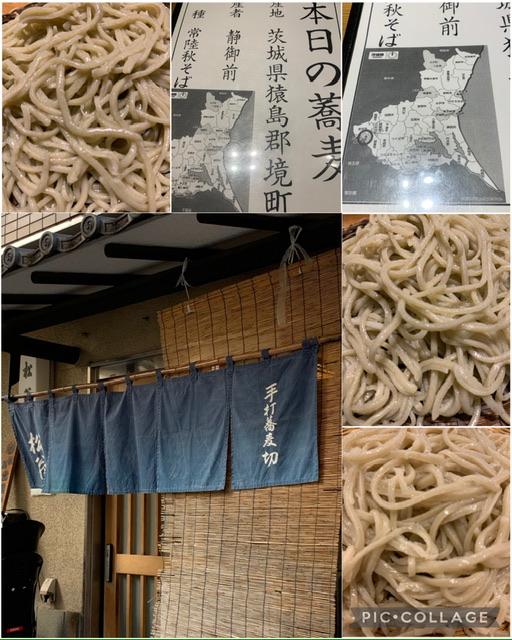

2月と3月の蕎麦 2025年

2025/04/21/月曜日/25度!ですこのところ、いつもの蕎麦屋さんに週一回から二回の頻度で食べる十割、生粉打ち新宿ならふじや、お茶の水界隈なら松翁特に変化なし、と言いたいところだけれどふじやでは蕎麦を盛るざるが前々回から二回続けて変わった。はて?松翁には京都産筍が!蕎麦のお味はふじやがコシ、蕎麦そのものの鮮度が高い。1080円松翁はゆるめの打ち方で少し品よい挽き方ツユがコクあり、1000円というところだろうか。⬛️ 3/24 初訪問 山のそば茶屋 大分県日田市あら、民宿もあるのねー。↓湯呑み茶碗も小鹿田焼(´Д` )↑山の手蕎麦、1200円雪が日陰に残るくらいに冷えた日だったので、原則曲げて、汁もの蕎麦。玄ソバだからか二八。味はまあまあ。蕎麦はもっちり。椎茸、山菜がすごく美味しい。

2025.04.21

コメント(0)

-

柳宗悦が発見した 日田の皿山

2025/04/19/土曜日/暑くなるらしい3/24 別府から日田の皿山へ年長の従姉妹たちや夫の叔母を訪ね、ついでに北九州巡りをした今回の旅。かねてより小鹿田焼の里を訪ねる、という目的も一方にあった。ツレは既に中学生の頃からこの地に憧れていたという。秘境の里、たらという本を読んだ影響らしい。↑里にはまだ残雪があった。突然の大雨にも溶けず。私が小鹿田焼を意識したのは『皿と紙ひこうき』石井睦美さんのジュブナイル小説に出会ったことがきっかけ。大岡信の詩の引用も強く印象に残る。その内元々好きだった民藝について柳宗悦を調べたり読んだり展覧会などに出かけたことでますます皿山への思いが募った。ここは私には民藝の旅先、でもある。↓小鹿田焼陶芸館展示より↑飛び鉋、打ち掛け、流し掛け、打ち刷毛目柳宗悦が小鹿田焼を見たのは久留米市の店先だったときく。当時は日田ものと呼ばれたそうな。その素朴な生活雑器に強く惹かれた彼は皿山を訪れる。そこでは彼が愛してやまない朝鮮の、無名性の、古い陶工の技法の姿がそのまま皿山に、小鹿田焼に残され、彼は二つを重ね見た。↑櫛描き、右下小鹿田焼は元々日田の代官が小石原焼きの陶工柳瀬三右衛門を小鹿田に招いてその技術を伝授したのが始まり。資本金を黒木十兵衛が用意し、土地を坂本家が提供しおよそ300年前に開かれた。なので福岡の小石原焼きと大分の小鹿田焼は兄弟窯とも言われる。陶器は皿山で窯が開かれた300年ほど昔のまま、何一つ変わらず伝えられている姿を発見する。柳宗悦が発見するまで近在の人以外には全く知られることのない隠れ里であった。↓濱田庄司、参考館で見かけたバーナード・リーチ作品も展示されている秋草紋様に見られるような左の壺。線が多すぎ?しかし、全体を見ればいい。切り取り画像ではダメなんだなぁ。館内にはさすがに良品が並んでいる。里の窯元の店にはそもそも品物が少なく、安いけれども発送できなかったようなB級焼き物が多い。おそらくここまで買いに来る人は少ないのだろう。↑指描き、左下?陶芸館では小鹿田焼がどのように焼き上がるか、その一部始終を30分くらいのビデオで見られる。半農半陶のこの里は貧しかった。一子相伝といえども、かつては教える暇がなく、村外の窯へ丁稚奉公して、焼き物の基本を学んでいたという。土をこね蹴ロクロを回すのは男の仕事だが、一月弱掛けて、唐臼で粉砕された原土を撹拌したりフルイにかける力仕事、水仕事は女の受け持ちだ。家の庭先にその道具や仕掛けが見られる。現在9軒ほどある窯元はみな家族労働、家内制手工業でやっている。鍋島秘窯ではモニュメントの唐臼が、ここでは生きて活躍している。毎日水の動力で働いている。小さな籠もり里のあちこちで、ぎぃー、ドンという音は絶え間なく響く。気がつけば雨は上がり青空がのぞく。あるべきものだけがある、自然と人が溶け込んで共に支え合っている。みな手仕事を生業としている。↑300年前、皿山に招かれた柳瀬さん、資本金を出した黒木さん、土地を提供した坂本さんが以来ずっと焼き物を続けている。黒木家当主は11代目とか。ゆっくり歩いて、焼き物を眺め、陶芸館で過ごして、お昼も食べた。一日にほんの少しバス便もある。私たちはそれぞれに焼き物を求めた。↓坂本庸一窯で買い損ねた平皿。惜しい!↑下。中型の壺は抱えて飛行機に。ギリギリ座席下に収まる。右下壺、小品、塩入れとして使用中。これらは柳瀬元寿窯で。6時までにはガソリン満タンにして佐賀駅のレンタカーに戻らねばならない。途中休憩を兼ねて八女茶の茶園で↓漫喫の北九州旅惜しむらくは柳川に寄れなかったこと。次回訪問の機会があれば、天草でゆっくりも加えたい。

2025.04.19

コメント(0)

-

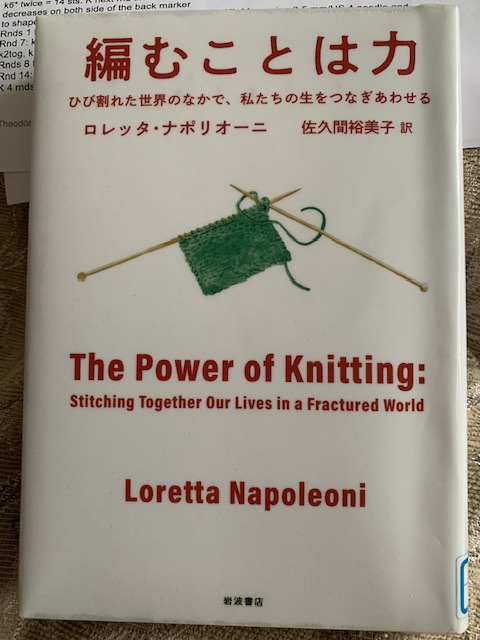

『編むことは力』

2025/04/18/金曜日/曇天ながら日差しに力〈DATA〉 出版社 岩波書店著者 Loretta Napoleoni訳者 佐久間祐美子2024年12月5日 第1刷発行2025年2月14日 第3刷発行 〈私的読書メーター〉〈世間的にどうかは知らないけれど、私的には話題の本。ニットの社会学的な著作といえる内容で、ウチの図書館では5類だけれど3類架でも良いのでは?著者ロレッタさんの歩んで来た人生の要点には祖母の手ほどきのニットの時間、技術やその時のトークがある。押しつぶされそうなストレスの日々にも彼女を蘇生させる力。外を眺めれば、編み物にまつわる抵抗の歴史、自立の歴史、環境配慮、数学的工業的側面など実は広大な景色が見えるし、ニットでより良い世界が編み直されるとも。縦糸横糸なく一本の糸が織りなすサークル。訳者も共に織り込んで。〉著者が出会った編み物にまつわるエピソードには、小さなものから大きなプロジェクトまで沢山ある。その中で心温められたのが、クレアの物語。彼女は夫の死後精神的な問題を抱えた。心理士は編み物を学ぶことを彼女に勧めた。彼女はトライする。末期の夫を支えてくれたスタッフに友人の力を借りて木にヤーン・ボムを施した。またスタッフたちに似た人形を編み木の下にブランケットを広げそこに座らせた。ホスピスの庭で春の日にピクニックをしているような風景はたちまちオンラインで脚光を浴びる。彼女は愛するひとの思い出を忍んで毛糸のハートを編むよう呼びかけると世界中から52000個のハートが届けられたという。更に彼女は王立園芸協会のヒーリングガーデンのために使っていない毛糸の寄付を呼びかける。編めなかった彼女がこんなに大きく花開く。その頃イアンという男性がクレアの姿をTVで見かける。亡くなった妻のたくさんの毛糸を寄付することを思い立ち、連絡する。やり取りする内に二人は恋に落ちる。これ一つで映画になりそうな、先立ってしまったパートナーたちがそれぞれ見えない糸で一つのブランケットを編み上げたような物語もう一つ、心に留めておきたいこと。みんな、もちろん私もカシミアが大好き。しかしカシミアヤギは草を根っこごと食べてしまうので、彼らを沢山育成すればするほど草原は不毛地帯になる、ということ。今、カシミアの供給地であるモンゴルで、その代替にヤクを育てるプロジェクトがアジア系米国人女性の手で為されている。ヤクは根を地面に残すので草は再生する。その毛はカシミアのように柔らかく暖かく低刺激で抗菌性があるのだとか。そして洗濯機で洗える!それ重要↑巻末編み図から。編みかけはウィッグ帽子になるはず⁈

2025.04.18

コメント(0)

-

2月の三浦半島で

2025/04/15/火曜日/お天気嵐!🔳2/23(日曜日)お天気に誘われ、早春の三浦半島へ娘夫婦と。意外にも美しい海ここは城ヶ島の西端惜しいことに富士山に少し雲がかかって、全容は見えない。↑小桜姫のお社我が家にあった古びた『霊界通信小桜姫物語』。こんな本は父の所蔵に決まっている。読んで構わないか聞くと、呆れたようにこんなものを読むのかと言いつつ、日本語がきれいだからとか何とか。確か中学生の頃だったはずで、私にとっては滅法面白いファンタジーだった。何度か読み直したが今やその本はどこにあるかも分からない。ある時、そのお社が実際に存在することを知った。それからウン10年、訪ね訪ねた城ヶ島、であった。海は想像以上に美しいが、波が打ち寄せる泊まりのようなお社前はゴミが沢山浮かんで、心は沈む。きれいにして差し上げたいけれども、袋も挟みも持ち合わせがない。お詫びしつつその場を去った。↑小桜姫が眺めている風景は富士山に向いている。お社から程近い城ヶ島のひものやさん。意外にも歩いた範囲ではこの一軒のみ。話好きな大将によれば美味しい鯵を求めて九州は松浦湾まで、或いは鯖を求め気仙沼の方まで買い付けに行くのだとか。味はすこぶる上等、お値打ち。目の前の海ではすっかり捕れなくなったのだとかあゝ小桜姫さま(;ω;)車移動。50分とかからず西叶神社へ駐車場が狭く、入るタイミングが難しい。何の吉日?お子さん連れ家族が多く参拝されていた。叶神社は西と東があって、二つお参りすれば勾玉とお守り袋が入手できる仕掛け↑私は透明の勾玉に若草色の袋、小さくて可愛い海がすぐ。階段登れば暖流の風?暖かく穏やかな土地の雰囲気。あちこちにお花もほころぶ。私的に感激したのが摂社の淡島神社。ご祭神に大名持命と少名彦命とある!この名で二柱が祀られているって、関東の他にどちらに?末社も多く、ゆかしい神社だった。東叶神社へはどうせなら、と船で渡る。乗船時間はわずか1分半くらい!400円!まるでフィヨルドみたいな入江。車担当のツレはそれでもすぐに追いつきました。↑集落の中にあっても海がそれなりに美しい。↓東叶神社。目の前が海、縦列の駐車場あり叶神社のご祭神は応神天皇、石清水八幡宮から勧請頂いた、源氏の守り神。明治の廃仏毀釈の嵐もここにはそよ風ほどだったか。インド由来の弁財天さまも、必ずや守ってくださると地元の方から慕われて、仲良く習合している。この後、地元横須賀のアジフライ定食を目指したのだが、どこも混雑、駐車場空き待ち状況。山本理顕さんの横須賀美術館も駐車場満車( ;∀;)土日は避けるべし三浦岬。幸いにも美術館は毎日開館みたい。

2025.04.15

コメント(0)

-

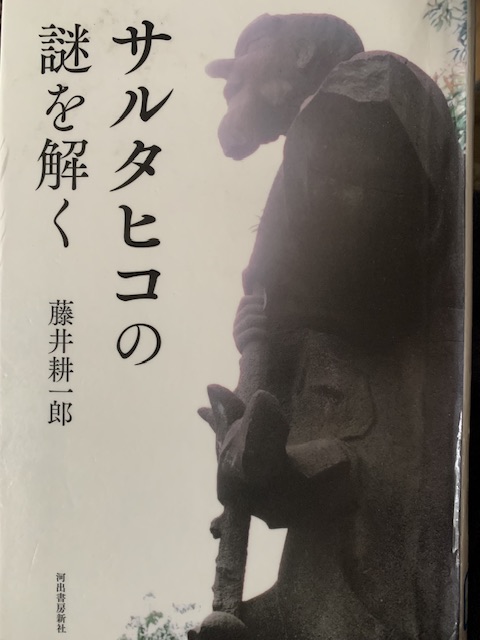

『サルタヒコの謎を解く』

2025/04/14/月曜日/爽やかな日〈DATA〉出版社 河田書房新社著者 藤井耕一郎2015年10月20日 初版印刷2015年10月30日 初版発行〈私的読書メーター〉〈うーん謎が謎をよぶ。「出雲口伝」のサルタヒコ由来の方が私にはすんなりと胎に落ちます。著者はあとがきで「日本の古代史は、戦後に文献資料としての神話をばっさりと切り捨ててしまったこともあり…まず最初に嘘か真か判然としない記紀に出てくる物語と神々をゼロの状態から説明」、通説を理解してもらった上で改めてその説をひっくり返す手続きの煩雑さを述べている。さもありなん、だが記紀に見られる描写からサルタヒコ=銅鐸とみなすのは?津軽の砂沢遺跡の早い時期の水田稲作やムナカタ神社の存在を思い出させてくれた点、ありがたい。〉記紀にいわくサルタヒコは高天原と葦原中国の中間ヤチマタにいて、天降るニニギら一向を睨みで退けた。サルタヒコのいる場所は境界の神=クナト神=サイノカミ=道祖神であることを匂わせる。市川団十郎の荒技みたいな?睨みは大矛にしるされていたという。邪眼紋往生する神々に向かい、アマテラスはアマノウヅメを遣わす。睨みで負けたことがないおまえならサルタヒコを退けられる、と。アマノウヅメはサルタヒコを打ち負かすが、その手法は日本書紀に乳房を露わにして衣装の紐を陰部まで垂らし、笑って相手と向き合ったとあり、今の世なら猥褻物陳列罪に問われる一手(^^)人類学か何かの本で読んだが、言葉の通じない古代人部族らは敵意がないことを示すためにお互い陰部を見せ合う慣習が広くあったという件。その考察からみれば、アメノウヅメは相当古い存在。つまり新興の天津神グループとは相容れないのではなかろうか。故に元よりいたサルタヒコと結ばれた。本書にはそのことにからんで本居宣長『古事記伝』にはウズメの女陰開示について、和泉式部が貴船神社に祈願したとき、老巫女がさまざまな作法をして…女陰を出し三遍回った後、式部に同じように舞いなさいと伝えたことが紹介されている。少なくとも平安時代まで、邪を祓うこんな作法があったわけだ。和泉式部には出来ても紫式部はムリだろうと思いながら貴船神社を訪ねるのも一興。そんな話の賑わいはイチキシマヒメは下北半島の恐山でイタコになった説でピークに達して巻を閉じる。千に一つくらいそれがあるとする私の実感は、京都でも弘前でもお水を頂きに寄ったイチキシマヒメを祀る神社へ向かう道でなぜか雨に降られることだ。弘前ではバケツの底が抜けたような土砂降りで驚いた。思わずイチキシマヒメさま、そのくらいで、と呟いたことだった。雨もまたメッセージ

2025.04.14

コメント(0)

-

北九州 ぐるり (12) 別府の宿から日田へ

2025/04/13/日曜日/寒い雨の日3/24(月) 昨夜は新ほりいさん泊別府駅まで徒歩3分かからない距離なのに、駅裏手の静かな場所朝食付きで1人11000円くらい。これに駐車場代金が1000円だったかな?↑朝食。郷土料理だご汁のボリュームがすごい。私にとっては夕飯メニューの分量。一人利用の若い男女があちこちに。ここを選択するとは温泉好きな方たちかな?何といっても源泉掛け流しのお風呂が嬉しい。大型ホテルは循環、消毒なので、混じり気なしの湯がありがたい。湯は透明で表面は体感44〜43度くらい、かき混ぜるともう少し温度が下がる。透明でやや硫黄臭を感じたけど、硫黄成分は含まないみたい。炭酸水素塩泉、源泉名、杣の湯1週間に一度お湯を空っぽにして清掃するため、お休みの日があるという。館内や部屋に絵画、掛け軸多い。以前は割烹旅館だったとか。宿のオーナーのお父様が閉業の際買われて旅館業のみやっているとのこと出発前に駅で三昧ざぼん店のべっこうを買う。本店の10時オープンを待てず。↓宿で買った入浴剤マグマオンセンメーカーさん、青色1号と黄色4号、香料などは要りません!せっかくの温泉が勿体無い。宿泊地を別府にしたのは、小鹿田焼の里からそれほど遠くない温泉地であったこと。いよいよ、私たちの最終目的地、日田の皿山へ九州6日目にして初めて雲多い空の下山奥へ進む道ではかなり激しい雨が

2025.04.13

コメント(0)

-

北九州ぐるり (11) 高千穂峡と瀧廉太郎旧宅と

2025/04/09/水曜日/かなり日差しが強い3/23 高千穂峡一度は訪ねてみたい場所ながら、そんな人は日本はおろか世界中にいるらしく。山道はもはや高尾山なみの混雑だった。それでもこの地の空気が格別気持ちよいため、それほど気にならなかった。高千穂神社は後回しにして、先にこちらに来ればよかった、と感じたのは無料駐車場が既に第4まで一杯だったこと。数字が多くなればなるほど遠い場所になる。幸運なことに偶然、有料駐車場に入ることができて、午前一杯ゆっくり散策する。事前予約できないと聞いていたのに、事前予約がないとボートには乗れなかった(T_T)こういう事に関心のない夫に託したのが∑(゚Д゚)深い峡谷で舟を漕げば、古代の神々のような心地のすることだろう。界隈の蕎麦屋でお昼にする予定で、高千穂峡を離れる。目ぼしい蕎麦屋はどこも長蛇の列。すっかり諦めて、ホテルで貰ったクロワッサンやらパイやら手持ちのデコポンやらイチゴをぱくつく。今夜は別府泊まり。途中休憩で立ち寄った竹田タケタの街が「街の顔のある」でいい感じ。ここに瀧廉太郎の旧宅が一般公開されている。ここがとても素晴らしい場所だった。廉太郎がここに住んだのは2年ほどだが、最も多感な12歳からのことで、この記念館が当時の少年の耳にどのような音環境を与えたか、をテーマとして作庭も工夫されている。ここに立たねば決して感じとることはできない。↑父は小藩ながら家老を務めた家系。なかなかに男前。そんなこともあり、当初長男廉太郎が舞曲のようなものを志す事に反対した。音楽で成功しなかったらどうするか、という父の言葉に、ならば芸人でもやりましょうと返したそうだしかし彼の天分を見抜いた親戚はわざわざ東京から父を説得しにやって来た。廉太郎は晴れて音楽学校に進み、その才能を認められ3年間のドイツ留学を命じられるも肺結核のため帰国、23歳で帰天した。官舎であった旧宅は当時は何倍か大きかった様子。溝川のせせらぎが終始囁くように流れる午後だった。雨の強弱でこの音も様々に変化したろう。井戸のある辺り、北側?には小山があり竹が植えられている。絶妙な高さの竹林を風が抜けてさやさやと過ぎるのだ。↑この洞穴では父の勤務用の馬が飼われた。カイバを噛む音も響いたろうか。家そのものが水と緑の中に籠るようで、おまけに山の地質か、柔らかい凝灰岩が庭に面してくり抜かれ、取り巻く音音をしっとり増幅させるのだ。飛び石を渡る下駄の音さえも。床下にキツネの親子が棲みついて、小狐はどんな声で母狐を呼んだろう。この庭の中でどんな風に響いたろう。旧宅を出ると程なく廉太郎トンネル私は音体験を逆さまに味わったような不思議な気持ちがした。潜り抜けると竹田の街

2025.04.09

コメント(0)

-

北九州ぐるり ⑩ 幣立神社から高千穂神社へ

2025/04/08/火曜日/朝から晴れ間3/23(日) 毎日が未知なる旅の経験の積み重ね本日は自分史上一度は訪ねたかったベストテンの高千穂峡へ行く日西熊本駅からはほぼ真東の、日向国高千穂峡。その道程の高千穂寄りにある幣立神社に参拝する。九州に来られた事、懐かしい人に会えた事へ感謝。機会にも天気にも恵まれ、罹患した帯状疱疹T^Tも何とか治り、当地に立てた喜びを一体誰に、何に伝えるのか。そんなとき。地域のあちこちにお社が点在する有り難さ、手を合わせる場所に事欠かない。古代の人は素晴らしい。現代の都市計画では物はあってもモノがない。ところでこの神社、神宮と入り口にあるが?それに表記内容を読むとはてな?と思うことも幾つか。文章そのものも理解しづらい。御神木が台風で倒れたそうだが、その事実のみを伝えるので十分。災害の年代表記がないのも不思議。教訓めいた内容が神話的に加味されたようでいささか抵抗を覚えた。「千木高知る」は、饒速日=徐福、の母の高木神を彷彿とさせる。出雲口伝によれば、徐福来航はおよそ紀元前200年前後という。15000年?のご当地神木と重ねるのは無理があるけれど。あるいは神木の樹齢が2300年くらい?さて徐福、その前の上陸地出雲での失策から、北九州統一へと目標を変更し筑後平野で勢力を伸ばした。ハタ族は吉野ヶ里中心に拡大説したという。この頃には北九州で徐福系もハタ族も出雲系も血が混ざり合う。徐福は日本で王となる野望を果たせなかったが、370年ほど後、すなわち倭国動乱の192年に彼の子孫イツセは第一次物部東征を敢行する。彼らモノノベは出雲系王朝の血を濃く引く、宗教的権威モモソ姫をくじくことはできなかった。彼女こそ一番目のヒミコと言われる。その時に徐福系の人びとは、ヤマトのあちこちを巡り開拓して棲みついた。更に九州に残ったり、舞い戻ったモノノベは北九州の古い豪族の宇佐国と結びつき、第二次物部東征を3世紀前半に開始した。この戦争をリードしたのが第二のヒミコ、宇佐神宮の姫巫女の豊姫だった⁈この時に出雲王国倒れる。その期間、徐福は彼らの宗教的根源ともなったろう。モノノベは戦術を磨き、兵を鍛えて諦める事なく機会を待ち受けたのだろう。やがて彼らは北九州を去りヤマト朝廷を築く。漢字で書かれた日本書紀は大国、中国向けに編纂した国史であればこそ、日本の中枢である皇統が斉国王の血統らしい徐福の血脈を含むことは、たとえ遠い昔にしても記載できなかった説は道理だ。記紀が徐福を消去した分、彼を租神として祀る物部一族には格段に配慮した物語構成なのだ。出雲王国史は記紀から疎外されている。なので、ヒミコも書けず、豊姫に至っては月を奉斎する宗派の宇佐神宮の姫巫女なので、ヒミコに比定不能。月読命の影の薄さも頷ける。祭神の多さ、そのカテゴリーの広さと神社に関わる人の思惑が雑多に混じり合いすぎている印象。日向神話冊子をさっと目通しすると、薩摩と日向で天津神の天降りの場所を論争している様子。出雲口伝に出会って私は古事記世界がかなりすっきりしたのだが。異端扱いなのは残念。この地に幣を立てたのは、神武天皇の孫にあたる方と聞く。天津神と同時に地祇も祀った、という御由緒に温かさを感じた。日子八井命の名からは、ヒコ=徐福系と八=出雲系の融合を覚える。◼️高千穂神社西熊本駅から南阿蘇を東へ東へと日向かう。幣立神社からは1時間と掛からず高千穂神社へその間、道路沿いにみる地名がうるわしい。御舟、山都、稲生野、高千穂、阿蘇、竹田、玉来高千穂神社は先の幣立神社と比べると、明るくさっぱりとしている。高千穂峡からも歩ける距離ではあり、。九州の神社はこれで二つ目。天津神たちはこの地に天降りし、ヤマトを目指したと記紀にいうが、それならなぜ直接ヤマト近くの山に降りなかったのか不思議。徐福が再び、3000余名の秦族の童男女や武人、熟練工らを連れて伊万里!の波多津に上陸したとのは紀元前2世紀。 さぞや古代人の度肝を抜く光景だったろう。 しかも滑るような速さで押し寄せる構造船なのだ。 海人の磐船、アマノイワフネ それから1800余年、秀吉が波多津から朝鮮出兵する歴史の振り子は実に感慨深い。彼らの祖神饒速日(徐福)は、船で佐賀の波多津に渡った。天のアマではなく、海のアマから、である。そんな渡来神たちが去っていった、いわばウツロになったお社に変わらず地の神、精霊たちは善男善女の祈りに耳を傾けているだろう。幣立神社も高千穂神社も皇祖神を打ち出しながら、その内実がなぜか薄くしか感じられない。 もしこの場所に邇邇芸が、(ましてそれはアマテラスの孫ではない)居たとしてもそれは長い時間ではないに違いない。 「地よりや生まれけむ、天よりや降りけむ」 なる古い神さびた空気は、私には出雲のものだ。二つの神社にそれを感じた。今旅では吉野ヶ里と徐福長寿館は訪ねなかった。

2025.04.08

コメント(0)

-

北九州ぐるり ❾ 佐賀へ天草へ熊本へ

2025/04/06/日曜日/昨日は晴明3/22(土) 嬉野→武雄から佐賀へ天草へ熊本へさらば、嬉野 ↓シーボルト湯に程近いこんな宿。本日は夫の外戚の叔母を訪ね、大移動の日だ。朝散歩から戻ると、一行はもうロビー集合中そのまま、お迎えの車で武雄駅へ2泊3日旅の従姉妹たちと駅で解散武雄といえば、温泉入り口の楼門。それが辰野金吾の設計である事を昨日唐津で知った。さて、私たちはリレーかもめ号臨時便でいったん佐賀駅へ。別組従姉妹はそのまま博多へ予約済みの佐賀駅最寄りレンタカーで一路、口之津へ。そこから島鉄フェリーで天草のケアハウスを目指す。おおお、グーグルマップ上は海の上にいる私⁉︎実はフェリーポート入り口が、イルカウォッチング乗り場と混同して分かりづらい。12:30出航の便にぎりぎりセーフ!↓タイムテーブル 口之津→鬼池(天草)お昼を食べ損ねる(>_<)フェリー内は売店無し( ;∀;)天草の鬼池から近い所でランチする)^o^(かくて、叔母さんと再会できたのは2時半頃。佐賀駅でレンタカー手続きしたのが11時過ぎなので、お昼ご飯を挟んで佐賀から天草3時間少し!おー、がんばりましたー♪再会はあっという間で5時前にはケアハウスを出た。元気な内にまた再会できますように↑車内から。天草の島から出る辺りかな。なんて美しいのだろう。これから西熊本駅側のビジネスホテルニューガイアまで車を走らせるのである。↓休憩した道の駅も店内は売り切れ多く閉店間際。それでも陽はまだ沈まない。西熊本駅周辺はがらーんとしている。気楽に考えていた夕食処、めぼしいお店は全て予約満席(T_T)結局イオンのお惣菜を部屋で食べるハメに∑(゚Д゚)昨夜までとの落差、寒暖差よ!しみじみ。仕方なし。明日は高千穂目指して早朝出発ゆえ、ハブとしてのホテル滞在

2025.04.06

コメント(0)

-

北九州ぐるり ❽ 嬉野温泉

2025/04/05/土曜日/肌寒さの残る朝3/22(土) 昨夜は和楽園泊早めに宿に入り温泉三昧と行きたいところだけど、最近の私は源泉掛け流しを好むため、豪華な大風呂で循環、消毒の湯を喜ばなくなった。私としては豪華な宿や食事より心温まるヒューマンスケールサイズが何だって尊くありがたいのだ。いま、人びとの関心もそこに向かいつつあるのではないか。良い温泉を味わってほしいから小さな湯船の家族経営のスタイルを貫く、湯がご馳走みたいなお宿を大切にしたい。そんな自分だけども、佐賀愛貫く年長従姉妹のアレンジは一方で尊く、ひと時をお大名のように楽しんだ。和楽園の十字に丸は島津家と?そんなこんなで、朝湯を割愛して、長崎街道沿いの宿場町嬉野を朝早目に一人散歩した。今回の行くところ行くところ、全く初めてなので車で通り過ぎるだけでは惜しい。週末にフェスが開かれるようで、川沿いの公園ではステージ作りが↑幟には「嬉野温泉酒蔵まつり」の文字が!↓嬉野温泉唯一の酒蔵とあるけれど?↓藩境石なるを初めて見る嬉野にはシーボルトが温泉をつかいに来たらしく、空が浸かった足湯も街中に。地元の方に尋ねると当時やら温度がずいぶん下がったのだとか。中には枯れる所もあるのが温泉。いきものでございます。↑立派な建物の温泉銭湯が!あらー、ここで浸かりたかった∑(゚Д゚)伊能忠敬本陣の置かれたりょかんがあったり、長崎街道のどことなくバタくさい風が感じられるではないか。源泉掛け流しを求めて再訪したいもの

2025.04.05

コメント(0)

-

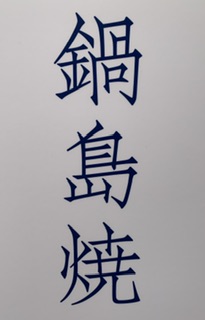

北九州ぐるり ❼ 大川内山の鍋島焼 開窯350年

2025/04/04/金曜日/晴れました!お日さま!3/21 (金) 大川内山をゆく↑とても力強く美しいフォントだ。営々と連なる陶工ら職人の技や魂、火の神への敬虔な祈りまで見るものに伝わるよう。ガイドの方に、昔からこのフォントか尋ねると、最近のものとのこと。おそらく開窯350年の今年を記念してのものではなかろうか。産業会館内に展示されている鍋島焼やその製造過程の説明を現地のボランティアさんがしてくださった。↑左下画像、さらに描かれた風景は開窯された頃の大川内山の風景。既に立派な銀杏の木が三本。今でも一本が残る。↑これは予め佐賀駅側のコムボックス内で頂く。↑陶石。左から青磁用。中、天草産。今では有田の陶石は蕩尽されたようだが右がそれ。明らかに白い↓有田焼、伊万里焼、古伊万里及び鍋島焼の複雑な定義がおぼろげに理解される。ガイドさんに頂いた案内図↓を見ながら町内散策。無料です!ありがとうございますT^T↑こちらの唐臼は公園に設置されたモニュメントのようなもの。↓一番記憶に残る場所、陶工無縁塔無縁仏となって打ち捨てられていた陶工や住民の墓標を880基集めてピラミッド型にした供養塔。戦前に尽力した、里出身の個人がいたという記憶。最近この塔を訪ねた韓国の関係者は涙を流されたと聞く。当時、技術の劣る日本人陶工は容赦なくお払い箱になり、残った半島出身の陶工はとても大切にされた記録があるらしい。彼らは半島で身分は低く貧しかったそうな。遠い昔の面影残す、その名も高麗人?橋町の風景、この手前に関所が置かれた↑鍋島藩窯坂↑陶器を圧着した土壁の四角、丸などの言葉には朝鮮語訛の地元言葉になっているとか。↑おや、片岡鶴太郎画伯の⁈ギャラリー30余軒の窯元を覗きながら町をゆっくり散歩するなら半日ではおぼつかないだろう。↓若い女性たちが伝統を引き継ぐ姿も見学私たち一行は、2時間ほどで後ろ髪引かれながら当地を去り、早めに嬉野温泉へと回る。

2025.04.04

コメント(0)

-

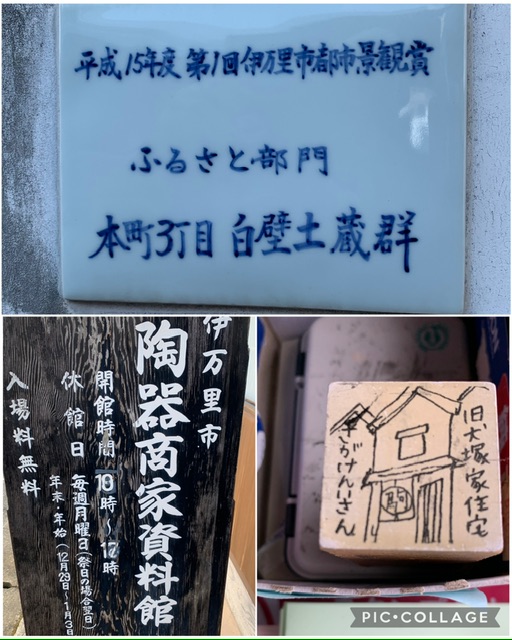

北九州ぐるり ❻ 伊万里焼きの複雑過ぎる世界

2025/04/03/木曜日/春の氷雨3/21 伊万里で唐津のかつて羽振りのよかった豪華なお屋敷が残る街から来ると、車窓からは職人的な?こじんまりとした家並みが続く伊万里市。それはあくまで上べのこと。京町家のように間口は狭いが、しかしその奥は深く陰影も濃い、ということを思い知る。↑伊万里津屈指の陶器商、犬塚家。江戸末期の建造秀吉に連れられやって来た半島の陶工たちは有田町の泉山で陶石を発見し、そこで作陶した。当時のものは素地が厚く染付のみの素朴な姿、これは初期伊万里と呼ばれる。有田焼は伊万里港から出荷されたため、広く伊万里焼と呼ばれるようになったという。なるほど!初期の伊万里焼きから間も無くの17世紀半ば、酒井田柿右衛門作の煌びやかな伊万里焼は、アジア、ヨーロッパの王侯貴族のステータスシンボルとしていよいよ発展する。そうなると、つまり儲かれば、鍋島藩が放っておかない。将軍家や大名家、諸外国への贈り物として藩窯を大川内山に移し、その技法を盗まれないよう固く取り締まった。一方で、幕府からの奢侈禁止令によって色絵が取締りの対象となり菁色限定となった時期があり、それ以前の色遣いの焼き物を特に古伊万里、それ以降を伊万里と呼ぶ、と資料館で聞いたと思うのだが正確だろうか。古伊万里には初期伊万里と柿右衛門の色絵のものが含まれるということだろうか?↑犬塚家の平面図。建物意匠と時代背景が面白い。ボランティアさんの説明も優れている。↑割れないように工夫してお皿を包んだ。その始末そのものが美の壺である。個人的には初期伊万里の素朴な染付か辰砂と呼ばれる鉄さびの単純な風景が好き。ひと通り見学の後はみんなでマグカップに絵付けをしてみた。届くのが楽しみ(о´∀`о)日常に紛れて旅の記憶が薄れる頃に思い出が届くってなかなかよい。

2025.04.03

コメント(0)

-

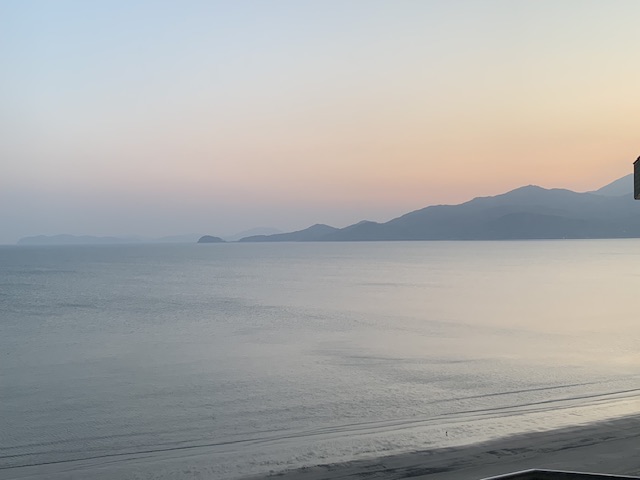

北九州ぐるり ❺唐津から

2025/04/02/水曜日/寒い雨続く3/21( )気持ちよく目覚めたのは潮風のおかげ↑朝焼けは窓の右手山越しでやって来た。朝ごはんは新しい東棟で頂いた。若い子連れ家族でいっぱい。若い時からこんなホテルで寛げるとは!我らの若いときは節約上等だったなあ∑(゚Д゚)本日の旅程は唐津市内を少し観光し、伊万里市観光をして嬉野温泉へ向かう。ここを訪ねたことのない私にとっての唐津は辰野金吾と村野藤吾の生地洋々閣、唐津焼き仲人さんの終の住処のあった土地現地を訪れると、圧倒的に辰野金吾の存在感が高く村野藤吾に関しては知られてない様子。果たして村野藤吾は後年唐津市に合併された東松浦の出身であった。佳水苑とは言うまい。せめて連泊したや都ホテル↓旧唐津銀行↑唐津銀行の実施設計に当たったのは愛弟子である田中実氏であるらしい。辰野金吾といえば東京駅それにお世話になっている人は1日何十何百万人?東京駅は令和になってリニューアル完成したが、金物工事に当たる事のできたのが唐津市内の小さな金物屋さんだった⁈確かな技術が町場の板金屋さんに受け継がれていた。そんな事実を疎かにしてはいけない。休日唐津銀行は今は辰野金吾記念館として公開されているのが有難い。辰野金吾は唐津藩の英学校で高橋是清に英語を直に学んだという。高橋是清、今の時代にこそ必要な傑物かと思うが、こんな男子が生まれよう背景がもはやニッポンに無し。口惜しや。さて唐津はなぜそのような気運を呼び込んだか。その秘密は↓石炭産業人が集まり、才能が磨かれ、熱と化学反応が生じるところ富が生まれ、何事かの花も実もたわわに。そこに傑物は生まれ、人材は引力に従い集合する。その活気の最初の一滴を時代の渦に注ぎ込んだのは、一体どなたの何か。一時代、確かに唐津にもあった。ことをここで知る。年長の従姉妹は高取伊好氏の孫かひ孫のお嬢さんと佐賀で同級だったという。戦後の貧しい時代に、彼女の塗り弁当箱の中はそれは豪勢で、何かの折、自宅の居室数の話になった時、沈黙のあと、わからんと応えたそうな。↓高取邸も公開中学生時代の頃から、一度は泊まりたいと願う奈良ホテルは辰野金吾の設計唐津には連泊してもう少しこの街の奥行きが見たいそうそう、家族の内、夫と長男が泊まった洋々閣に私も泊まりたいもの。

2025.04.02

コメント(0)

-

北九州ぐるり ❹ 唐津で

2025/04/01/火曜日/なんと朝にアラレ降る3/20(木) 茶苑 海月で一服の後、波戸岬へ。この地名からは秦氏の専有波止場であったことが予感されるけれど、今は恋人の聖地だとか。はあ〜更に奇岩景勝地、七ツ釜を遊覧船で巡る。この船はイカ丸。海中を覗ける遊覧船もあるみたい。海に出るとわくわくするのはなぜだろう。もっとも凪いだ海であるならば、だが。ハワイでイルカと泳ぐツアーの時、得体の知れない力で海に引き込まれるような恐怖を覚えたこともある。海は豊かでそして恐ろしい。私は一応アクセスディンギーの操縦資格?テストに受かったけれど今は昔。今やロープ一つ結べない。島がたくさん見える。千人ほどの住民がいるらしい。どんな暮らしぶりなのだろう。確かに奇岩。カヌーやカヤックなら潜り戸になっているので反対側に出られるらしい。しかし、ここは玄界灘である。好天候と技術が伴わなければ困難なこと。沖縄では波に侵食された岩穴をガマとよんでいる。ここも釜、である。この海流は島根の猪目洞窟へも北上するだろう。大国主命を思い詫びつつ、車は唐津シーサイドホテルへ。お高そー、あら嬉しや客人の身上感謝感謝!お部屋はみな海向きみたい。バスルームからも海!でも最上階に何年もかけて掘り当てた温泉があるとかで、そちらばかりを利用した。かなりしょっぱい温泉だった。タラソテラピーこのホテルは三大松原と言われるらしい虹の松原に隣接して建つ。朝は松原散歩。昨夕は従姉妹の特別注文の地魚の唐揚げが一品、コースに加わった。何度聞いてもその名前が…カサゴ、オコゼに似た上品、美味な白身。地元の名称が思い出さないけれど、どうやらオニオコゼらしい…従姉妹はホテルのは硬い、美味しいものは頭からしっぽまで全部食べられる、とのこと。オニオコゼの旬は4月かららしい…さて、翌日も唐津市内から

2025.04.01

コメント(0)

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

-

- ★つ・ぶ・や・き★

- 【衝撃】中国人観光客激減…福岡の店…

- (2025-11-20 12:58:32)

-

-

-

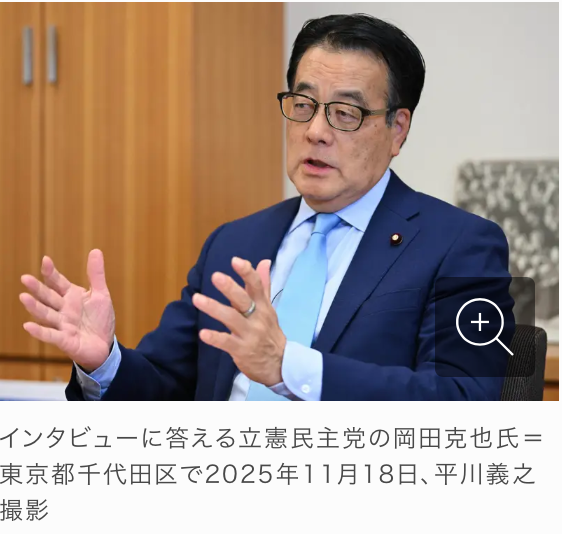

- ニュース

- ・立憲岡田氏「国民にはその意味を考…

- (2025-11-20 08:49:23)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 今日からのクーポンとエントリーめっ…

- (2025-11-20 11:25:21)

-