PR

X

フリーページ

カテゴリ

カテゴリ未分類

(199)連歌

(5)連歌補足

(3)リンク

(2)平和運動

(245)憲法

(104)教育基本法

(31)共謀罪

(32)読書フィクション(12~)

(656)読書(ノンフィクション12~)

(911)読書(09~フィクション)

(106)読書(09~ノンフィクション)

(108)08読書(フィクション)

(20)08読書(ノンフィクション)

(25)07読書(フィクション)

(21)07読書(ノンフィクション)

(22)読書(フィクション)

(54)読書(ノンフィクション)

(32)水滸伝

(78)中江兆民

(24)加藤周一

(62)湯浅誠

(6)鼠の歌

(5)山大新聞会

(14)洋画(12~)

(337)邦画(12~)

(78)洋画(11~)

(33)邦画(11~)

(23)洋画(09~)

(125)邦画(09~)

(121)洋画(08)

(38)邦画(08)

(45)アジア映画(08)

(8)洋画(07)

(45)邦画(07)

(44)アジア映画(07)

(16)洋画(05・06)

(66)邦画(05・06)

(69)アジア映画(05・06)

(23)韓国旅行記

(29)韓国の旅2

(21)韓国旅行2012

(171)韓国旅行(09~)

(84)台湾2015

(45)旅の記録

(230)考古学

(162)ハングル、ハングル

(16)万葉集

(15)日本平和大会

(49)労働

(82)社会時評

(232) 週刊 読書案内 勢…

New!

シマクマ君さん

『マルクス解体』1 New! Mドングリさん

違国日記★年の差同居… New! 天地 はるなさん

「枕草子」を読んで… New!

七詩さん

New!

七詩さん

暴炎注意報 New!

はんらさん

New!

はんらさん

『マルクス解体』1 New! Mドングリさん

違国日記★年の差同居… New! 天地 はるなさん

「枕草子」を読んで…

New!

七詩さん

New!

七詩さん暴炎注意報

New!

はんらさん

New!

はんらさんカレンダー

テーマ: ■大阪探検■(681)

カテゴリ: 考古学

8月20日、21日に大阪に行き、 古代のふたつの企画展を観てきました

。ひとつは、近つ飛鳥博物館の「百舌鳥・古市古墳群に学ぶ 古墳と水のマツリ」展。もうひとつは、弥生文化博物館の「弥生のマツリを探る-祈りのイメージと祭場-」である。

百舌鳥は(もず)と読むらしい。(もずちょう)ではない。ところが、府内の人には当たり前の読み方かもしれないが、私のように少し考古学を齧った者でさえ、どっちだったかなと思ってしまうのに、この博物館や図録に、何処にも読み方の振り仮名がつけられてなかった。改善を求めたい。

このふたつの企画展、飛鳥博物館の方は写真NOだったので、図録を基に紹介したい。弥生文化博物館の方は、写真はOKだったし、図録も買ったのに、岡山に帰って気がついたのであるが、青春18切符をなくした居酒屋に置いて来たのか、帰りの電車に置いて来たのか、なんとなんと図録が何処にもなかった。切符と同時にこれも痛恨の失敗である。幸いにも、写真にかなり説明書も写した。それらを追記しながら、私の感想も載せたい。

「百舌鳥・古市古墳群に学ぶ 古墳と水のマツリ」

世界文化遺産登録を目指す百舌鳥・古市古墳群では、これまでの発掘調査や研究により古墳時代の王権や社会の様子を考える上での 重要な情報が蓄積されています。なかでもさまざまな形象埴輪で表現された場面の中に、大王が執り行ったさまざまな儀礼が 再現されているとする研究があり、大王や首長の活動を知るうえで注目される成果といえるでしょう。

これではなんの説明にもなっていないが、飛鳥博物館のメイン展示は巨大な大山古墳(仁徳天皇陵古墳)のジオラマなので、とまれ世界遺産実現がこの博物館の全てのようなので仕方ないのかもしれない。

今回展示のメイン遺物は、誉田御廟山古墳の陪塚である狼塚古墳から出てきた「導水施設型埴輪」である。ポスターに復元形態が示されている。

そして完成形の一つがコレということだ。出土状況はコレ。囲い型埴輪に囲まれた閉鎖的な空間の中に、玉砂利を敷き詰め、木樋形土製品を中央に置いている。

他には不完全ながら多くは囲い型埴輪と家形埴輪が出ている(野中宮山古墳、長屋1・2号墳、野中古墳‥写真)。以上が古市古墳群。

百舌鳥古墳群の御廟山古墳(五世紀前葉)からは完成形の家形埴輪を収めた囲い形埴輪が出土しているようだ。綺麗に入口がついているのが、特徴。

また、ここからは「円筒埴輪状土製品」が出土した。形状は円筒埴輪に似ているが、小型で表面がナデ調整されている。内部に礫が詰められていて、井戸枠にも見える。(私は水道の通る道のように見える)

いったいどのようなマツリだったのか。被葬者が生前、囲い型埴輪のように秘密裡に行っていた水のマツリをなんらかの形で再現するマツリだったのではないか?というのが筆者の意見のようだ。

書いていないが、木樋が使われていること、玉砂利があることなどから、「浄水」を得るための、王様だけが出来る「秘技」を使っていたのかもしれない。

水のマツリの集落遺跡においての例で纒向遺跡の導水施設が紹介されていた。四世紀前半の施設。木樋(もくひ)や集水枡(ます)が出土。同時に導水施設に先行する溝から見つかった祭祀用木製品、孤文円板等が見つかり、木樋の上に祭祀用土器、また周りからは半島系土器が見つかっている。この一帯が祭祀に関わる場所であった可能性が高い。建物との前後関係を含めて詳細は不明だが、木樋を伴う導水施設として最古段階で、初期ヤマト政権成立期において導水施設のマツリが重要視されていたことがうかがえる。

導水施設マツリ以前では、井戸のマツリが行われていたようだ。展示の土器は、大井戸の周りで見つかった銅鐸の文様に類似する流水文のスタンプを押された土器。近くの柱は紀元前52年に伐採されたことが確かめられている。亀井遺跡(弥生時代中期)の井戸を埋める時に入れられた土器からも流水文が。水が再び湧くことを願ったのでしょうか?

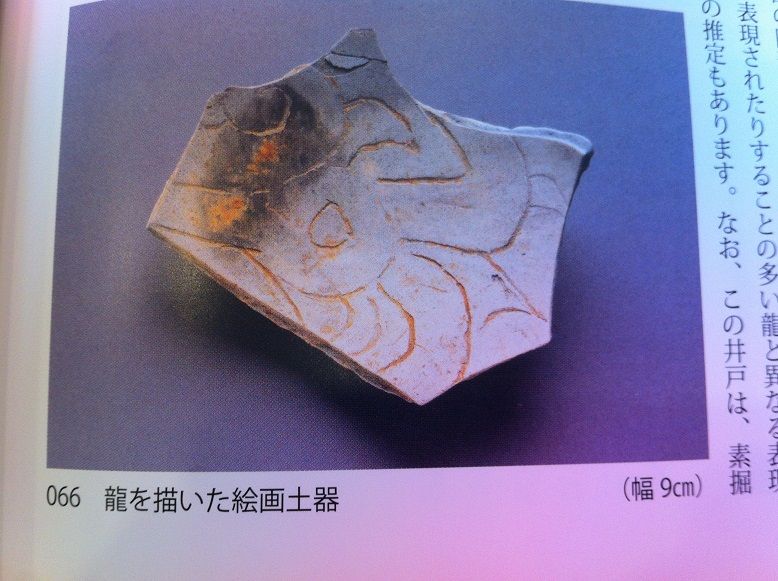

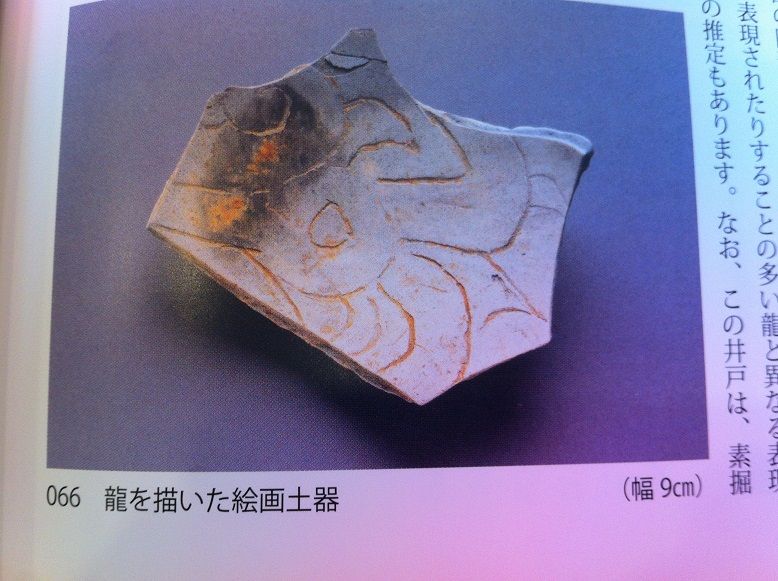

八尾南遺跡の井戸(弥生時代後期前半)からは、龍の線刻が施された土器が。やはり井戸廃絶時の儀礼のひとつ。水を司る龍信仰がここまで来ていた、しかも後期前半という時期が示唆的。

古墳時代以降では、讃良郡条理遺跡(大阪府寝屋川市高宮)の奈良時代中期から平安時代初期の灌漑用の井堰から見つかった、人面墨書土器というものがある。人や鬼の顔を墨書し、疫病や穢れを土器に封じ込め、水に流すことで祓う祭祀行為だと言われている。これだけは、面白かったので、写真に撮らせてもらった。人の顔でも、鬼である。悪意があると思われるのだが、なぜか憎みきれない顔なのだ。現代人の私の感覚がおかしいのだろうか?その他、ここからは底部穿孔土器、絵馬、人形、祭串が多量に出土。牛や馬の骨も出土。五世紀中頃行われたといわれている動物殉葬(犠牲)が、引き続き行われていたようだ。ここまで証拠を揃えられると、人の殉葬はなかったかもしれないが、動物殉葬は広く行われていたのかもしれない。もっとも、骨以外の土馬や絵馬が広まるのではあるが。

この図録は、かなり専門家向けに書かれていて、結果、結論が回りくどかったり、わかりにくかったり、ダメだなと思った。

百舌鳥は(もず)と読むらしい。(もずちょう)ではない。ところが、府内の人には当たり前の読み方かもしれないが、私のように少し考古学を齧った者でさえ、どっちだったかなと思ってしまうのに、この博物館や図録に、何処にも読み方の振り仮名がつけられてなかった。改善を求めたい。

このふたつの企画展、飛鳥博物館の方は写真NOだったので、図録を基に紹介したい。弥生文化博物館の方は、写真はOKだったし、図録も買ったのに、岡山に帰って気がついたのであるが、青春18切符をなくした居酒屋に置いて来たのか、帰りの電車に置いて来たのか、なんとなんと図録が何処にもなかった。切符と同時にこれも痛恨の失敗である。幸いにも、写真にかなり説明書も写した。それらを追記しながら、私の感想も載せたい。

「百舌鳥・古市古墳群に学ぶ 古墳と水のマツリ」

世界文化遺産登録を目指す百舌鳥・古市古墳群では、これまでの発掘調査や研究により古墳時代の王権や社会の様子を考える上での 重要な情報が蓄積されています。なかでもさまざまな形象埴輪で表現された場面の中に、大王が執り行ったさまざまな儀礼が 再現されているとする研究があり、大王や首長の活動を知るうえで注目される成果といえるでしょう。

今回の企画展では百舌鳥・古市古墳群における最新の調査、研究成果の中から、 水のマツリにかかわる資料を取り上げ、百舌鳥・古市古墳群をはじめとする王権や周辺の集落でとりおこなわれた 儀礼について考えてみたいと思います。

これではなんの説明にもなっていないが、飛鳥博物館のメイン展示は巨大な大山古墳(仁徳天皇陵古墳)のジオラマなので、とまれ世界遺産実現がこの博物館の全てのようなので仕方ないのかもしれない。

今回展示のメイン遺物は、誉田御廟山古墳の陪塚である狼塚古墳から出てきた「導水施設型埴輪」である。ポスターに復元形態が示されている。

そして完成形の一つがコレということだ。出土状況はコレ。囲い型埴輪に囲まれた閉鎖的な空間の中に、玉砂利を敷き詰め、木樋形土製品を中央に置いている。

他には不完全ながら多くは囲い型埴輪と家形埴輪が出ている(野中宮山古墳、長屋1・2号墳、野中古墳‥写真)。以上が古市古墳群。

百舌鳥古墳群の御廟山古墳(五世紀前葉)からは完成形の家形埴輪を収めた囲い形埴輪が出土しているようだ。綺麗に入口がついているのが、特徴。

また、ここからは「円筒埴輪状土製品」が出土した。形状は円筒埴輪に似ているが、小型で表面がナデ調整されている。内部に礫が詰められていて、井戸枠にも見える。(私は水道の通る道のように見える)

いったいどのようなマツリだったのか。被葬者が生前、囲い型埴輪のように秘密裡に行っていた水のマツリをなんらかの形で再現するマツリだったのではないか?というのが筆者の意見のようだ。

書いていないが、木樋が使われていること、玉砂利があることなどから、「浄水」を得るための、王様だけが出来る「秘技」を使っていたのかもしれない。

水のマツリの集落遺跡においての例で纒向遺跡の導水施設が紹介されていた。四世紀前半の施設。木樋(もくひ)や集水枡(ます)が出土。同時に導水施設に先行する溝から見つかった祭祀用木製品、孤文円板等が見つかり、木樋の上に祭祀用土器、また周りからは半島系土器が見つかっている。この一帯が祭祀に関わる場所であった可能性が高い。建物との前後関係を含めて詳細は不明だが、木樋を伴う導水施設として最古段階で、初期ヤマト政権成立期において導水施設のマツリが重要視されていたことがうかがえる。

導水施設マツリ以前では、井戸のマツリが行われていたようだ。展示の土器は、大井戸の周りで見つかった銅鐸の文様に類似する流水文のスタンプを押された土器。近くの柱は紀元前52年に伐採されたことが確かめられている。亀井遺跡(弥生時代中期)の井戸を埋める時に入れられた土器からも流水文が。水が再び湧くことを願ったのでしょうか?

八尾南遺跡の井戸(弥生時代後期前半)からは、龍の線刻が施された土器が。やはり井戸廃絶時の儀礼のひとつ。水を司る龍信仰がここまで来ていた、しかも後期前半という時期が示唆的。

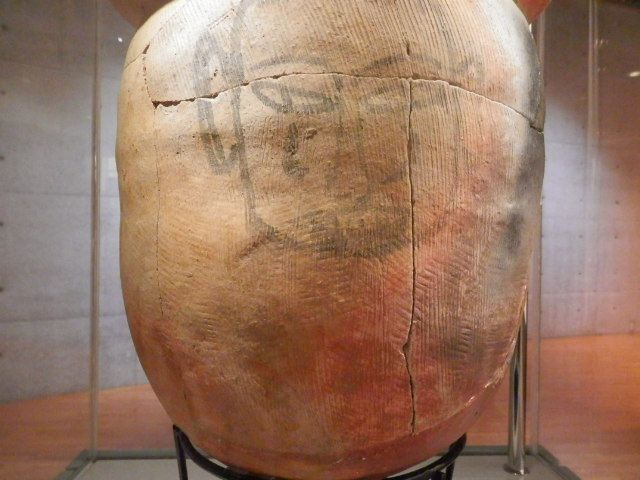

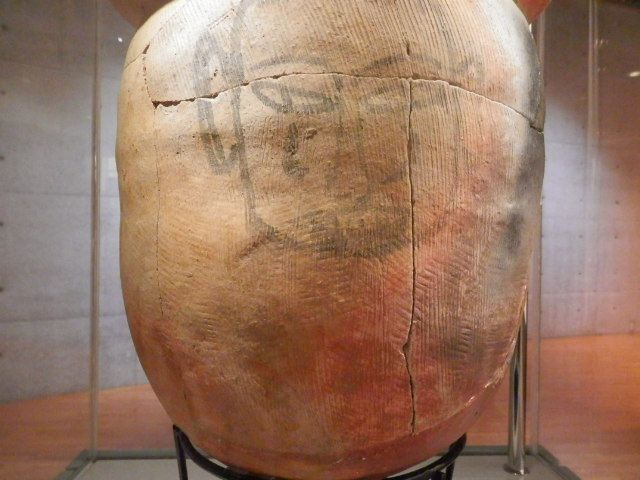

古墳時代以降では、讃良郡条理遺跡(大阪府寝屋川市高宮)の奈良時代中期から平安時代初期の灌漑用の井堰から見つかった、人面墨書土器というものがある。人や鬼の顔を墨書し、疫病や穢れを土器に封じ込め、水に流すことで祓う祭祀行為だと言われている。これだけは、面白かったので、写真に撮らせてもらった。人の顔でも、鬼である。悪意があると思われるのだが、なぜか憎みきれない顔なのだ。現代人の私の感覚がおかしいのだろうか?その他、ここからは底部穿孔土器、絵馬、人形、祭串が多量に出土。牛や馬の骨も出土。五世紀中頃行われたといわれている動物殉葬(犠牲)が、引き続き行われていたようだ。ここまで証拠を揃えられると、人の殉葬はなかったかもしれないが、動物殉葬は広く行われていたのかもしれない。もっとも、骨以外の土馬や絵馬が広まるのではあるが。

この図録は、かなり専門家向けに書かれていて、結果、結論が回りくどかったり、わかりにくかったり、ダメだなと思った。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[考古学] カテゴリの最新記事

-

分銅型土製品の顔について 2022年02月04日

-

パレオマニアの吉備国遺物の旅B 2022年01月23日

-

「パレオマニアの吉備国遺物の旅」A 2022年01月22日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

キーワードサーチ

▼キーワード検索

コメント新着

・2024年06月

・2024年05月

・2024年04月

・2024年03月

・2024年05月

・2024年04月

・2024年03月

・2024年02月

・2024年01月

・2023年12月

・2023年11月

・2024年01月

・2023年12月

・2023年11月

© Rakuten Group, Inc.