読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」 20

読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」 15

読書案内「BookCoverChallenge」2020・05 16

読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて 5

映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督 6

[読書案内「翻訳小説・詩・他」] カテゴリの記事

全53件 (53件中 1-50件目)

-

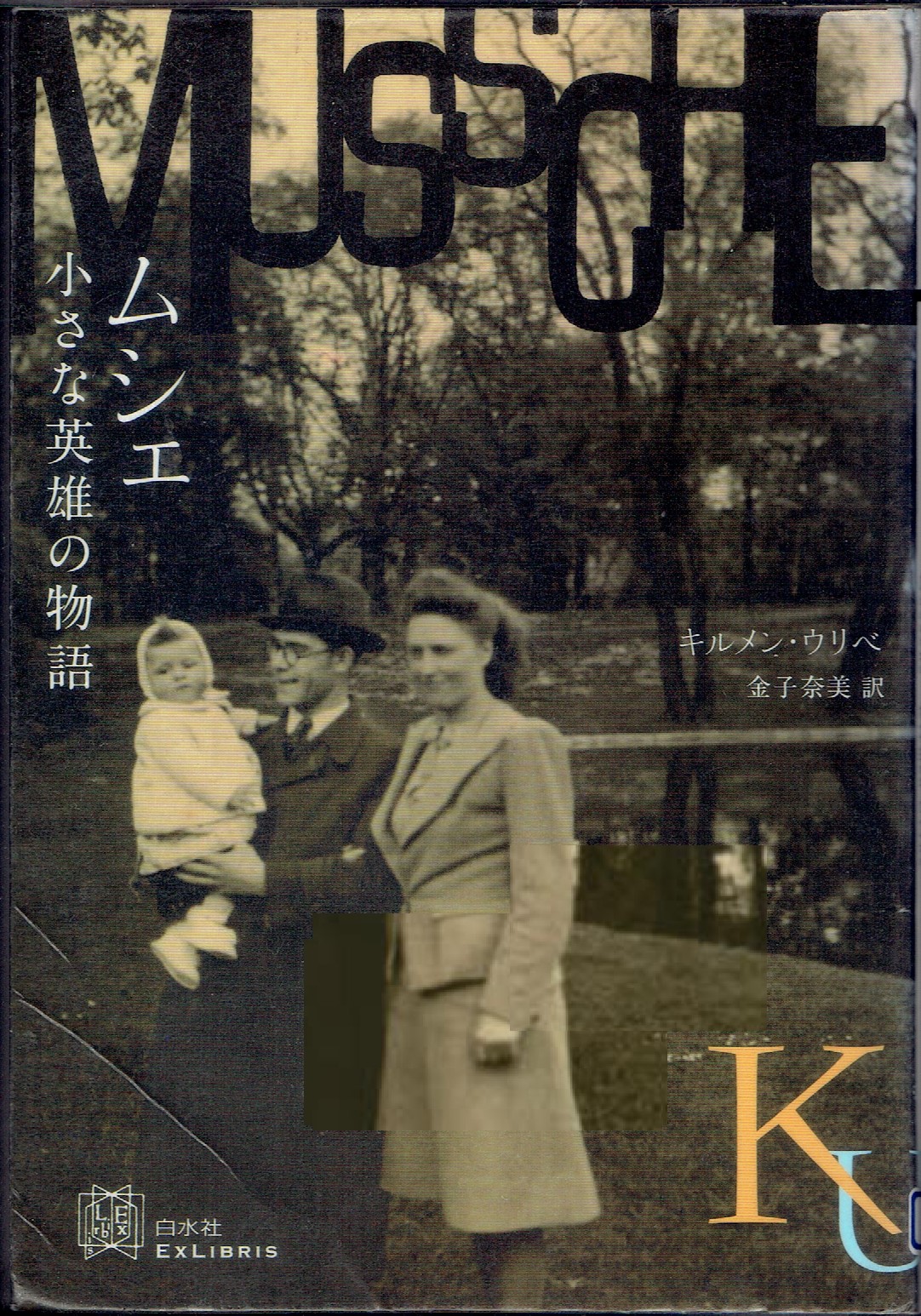

週刊 読書案内 キルメン・ウリベ「ムシエ小さな英雄の物語」(金子奈美訳・白水社)

キルメン・ウリベ「ムシエ 小さな英雄の物語」(金子奈美訳・白水社) キルメン・ウリベという1970年生まれのスペインの作家がいます。バスク語で書いている作家だそうです。だいたい、ボクは、ヨーロッパにどれだけの言葉があって、どんなふうに分布しているのか、全く想像できない、まあ、バスク語とか言われても何にもわからないジジイですが、スペインとフランスの北の国境付近がバスクという地域で、そこには、言語をはじめとして、スペインとかフランスとかいうふうに単純にレッテルを張るわけにはいかない独自の文化空間があるようだというくらいの理解はなんとかあるのですが、ウリベという人はそこの作家で、そこの言葉、バスク語にこだわって書いている人のようです。 今回、ボクが読んだのは白水社のエクスリブリスシーズの翻訳で、もちろん原書を読む力など毛頭ありませんので、そこの言葉で! ということは、残念ながら実感することはできません。 で、こんな書き出しでした。 ゲルニカ爆撃のあと、スペインのバスク自治州首班であったホセ・アントニオ・アギーレは、ついに子どもたちを疎開させる決意を固めた。一九三七年の五月から六月にかけて、一万九千人の子供たちがビルバオの港からヨーロッパ各地に向けて出発した。彼らの多くはフランス、ソ連、イギリス、そしてベルギーへ逃れた。たった数名の教師に付き添われて、親元を遠く離れ、子供たちばかりで異国の地に向かったのだった。 語っているのは、作家自身です。冒頭のゲルニカ爆撃という記述を読んでピカソの壁画を思い浮かべる人もいらっしゃるでしょう。 一九三七年四月二六日、ナチスとイタリアのファシスト党がフランコを支持し、バスク地方の町ゲルニカを爆撃して数百人の市民を殺害した。これに対するピカソの抵抗が、この非人間的な様子を描いた《ゲルニカ》である。幅八メートル近いモノクロの絵は、さながらニュース映画の映像だ。キュビズムの手法を使い、炎と泣き叫ぶ女性や動物、死んだ子供、倒れた兵士という悪夢のような情景で爆撃の様子をあらわしたこの作品は、壮大な反戦メッセージとして、後にヨーロッパとアメリカを巡回することになる。(「若い読者のための美術史」Chapter32 政治化する芸術P365すばる舎) 偶然、同時に読んでいたシャーロット・マリンズという方の「美術史」(すばる舎)という本で出合った記述ですが、ピカソのゲルニカは、1937年のパリの万博のスペイン館に展示された作品だそうです。 案内している「ムシエ 小さな英雄の物語」に戻りますね。題名になっているムシエというのは、上の引用の疎開でバスクのビルバオという港からハバナ号という船に乗せられた3278人の子供たちの一人としてベルギーに送られたカルメンチュという、1937年当時、8歳だった疎開少女を引きとった、ベルギーの作家ロベール・ムシェという人の名前です。 上の表紙写真がロベールと、その妻ヴィック、娘のカルメンの家族写真ですね。 で、簡単に言ってしまえば、そのロベール・ムシエというベルギーの作家の短い生涯を「小さな英雄の物語」として描いたのがこの作品です。ただ、まじめに紹介するとなると、ちょっと大変なんです。 バスクの青年作家キルメン・ウリベが、1940年代のベルギーで生きていたロベール・ムシエという名を知るのは当人の死から60年後です。で、そこから、反ナチ活動家として収容されていたノイエンガメ収容所が1945年のナチスの敗戦を機に解放された後に消息を絶ったロベール・ムシエというベルギーの作家の、まだ、生きていた姿を小説として描ているわけですが、バスクの青年が彼が書くことになる作品の主人公にたどりつくまでの「すべて」 が、この小説の世界です。 バスクの作家を、戦時中ベルギーで生きたロベール・ムシエという作家の小さな英雄としての短い生涯に案内するのはカルメン・ムシエというロベールの娘です。上の写真で、お父さんにだっこされている赤んぼうですね。 1937年、ロベール・ムシエが、バスクから疎開してきた少女を里親として預かります。で、彼はカルメンチュウというその少女の名を、その後生まれた自分の娘に名づけます。 そのあたりの、バスクからの疎開児童たちその後の経緯は、当時のスペイン市民戦争の顛末、あるいは、ナチスによるベルギー侵攻という社会状況に蹂躙されていくわけですが、そこは、まあ、本書をお読みください。 で、名前をもらった、カルメンという娘が、父の死の50年後、ノイエンガメ収容所解放50周年を機に調べた事実、彼女は、自分の名前になったバスクの少女カルメンチュウのその後も調べつくしたようですが、その内容がキルメン・ウリベという若い作家に語られ、「小さな英雄の物語」というこの作品が生まれたようです。「英雄はそこかしこにいる、昔も今も、ここにだって、世界中のどこにでも。人のために身を捧げる小さな英雄が」 2010年、キルメン・ウリベの友だちが彼に言った言葉だそうです。その結果、1940年代、ファシズムのあらしが吹き荒れる時代、逃げてきたバスクの少女を救い、自らはナチスの収容所で命を落とした生涯を、忘れ形見として50年の戦後を生きた女性をはじめ、カルメンチュウとともにベルギーに送られて、何とか生き延びている人々を繰り返し取材することで書きあげた作品です。 静かで、穏やかな印象の作品ですが、久々に傑作だ! と実感しました。 私たちは2020年代という時代を生きているわけですが、現代という社会の歴史を見つめ直し、人間の社会で生きていくときに何が大切かということを穏やかに語っている作品ですね。歴史をたどるとは、今生きている場所、言葉、考え方、感じ方を問い直すことなのですね。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2024.11.13

コメント(0)

-

週刊 読書案内 チョン・ジア「父の革命日誌」(橋本智保訳・河出書房新社)

チョン・ジア「父の革命日誌」(橋本智保訳・河出書房新社) 今日の読書案内は現代韓国文学の話題作、チョン・ジアという女性作家の「父の革命日誌」(橋本智保訳・河出書房新社)です。「父が死んだ。電信柱に頭をぶつけて。生真面目に生きてきた父が電信柱に頭をぶつけ、真摯そのものだった人生に幕を下ろした。」(P005) 死んだ父は80歳を過ぎた老人で、名前はコ・サンクウ。前職がパルチザンだそうで、似たような年恰好で脊椎狭窄症の母と二人暮らしでした。 語り手は一人娘で、名前はコ・アリ、50歳を過ぎて一人者です。名前のアリは白鵝山(ハクアサン)の「ア」と智異山(チリサン)の「リ」で「アリ」。漢字で書けば鵝異、命名の経緯は、下に引用した訳者の著書紹介でも見当がつくと思いますが、語り手が、父親のことを「前職パルチザン」と呼んでいるととも繋がりますし、作品の背景にある韓国現代史も浮かびあがってくるのですが、まあ、作品中に書かれていますから、まあ、そちらをお読みください。 で、彼女は都会、多分、ソウルあたりで、大学の講師かなんかして暮らしているようですが、父の死を知って智異山(チリサン)の麓の求礼(クレ)という生まれ故郷に帰ってきて、葬儀を取り仕切っています。 小説は、父の葬儀のドタバタの数日を描いている、まあ、いってしまえば「お葬式」小説 です。 親の葬儀の経験のある方であれば、どなたでも体験されるんじゃないかと思いますが、知っているつもりで知らなかった親の真の姿の発見のオドロキが描かれています。ありきたりといえばありきたりですが、どんどん読めます。「面白い!面白い!」 と、ボクがどんどん読めてしまった理由は、「前職パルチザン」の両親の生活に対する興味がまずありました。ボク自身の現代韓国社会に対する関心に。ほとんどジャストミートで応えているところです。 で、もう一つは「ユーモア」小説だ! ということですね。 表紙をご覧になって、お気づきかもしれませんが、葬儀に集まる、母親はもちろんのこと、叔父、叔母たちや、知人たち、全く想像もしなかった少女の登場に到るまで、一見、ぶっきらぼうなユーモア あるいは、自分を笑うというか、集まった人たちに対するちょっと醒めた眼で語り続けてられています。 しかし、笑いながら、読み続けていると、その照れ隠しのようなユーモアで語られる、人々の描写の底には、語り手の人間たちに対する、そして、もちろん、父や母に対する、「愛のようなもの」があるという発見にたどりつく葬式の終わりがやって来ます。 で、その焼き場で泣き始めた語り手の姿をみて感じた納得が三つ目の面白さでした。父の遺灰を握ったまま、私は泣いた。 ドタバタだった葬儀の終わりに、初めて涙を流すシーンの冒頭ですが、「パルチザンの娘」を生きてきた語り手が、パルチザン以前に、人間として生きた父親の素顔の発見! にたどりつく感動のラストです。チョーありきたりです! しかし、パルチザンの娘として偏見と蔑視にさらされて生きることを押し付けられた50年の人生の苦闘の結果、あたり前の人間として生きた父親の遺灰を抱きしめるかのラストは、社会、家族、個人という、まあ、吉本隆明ふうにいうなら、共同幻想、対幻想、個的幻想という、人間存在を縛る幻想性の衝突と和解を文学的に昇華させんとする作家の力技のなせる業だと思いますが、実に、感動的ですね(笑)。 楽しいだけの作品ではありませんでした。私たちが見失っている歴史性・社会性の上に立たないかぎり、あるいは、共同幻想との対峙を見据えないかぎり、家族との葛藤や自分自身の叫びのリアル、対幻想や個的幻想の真相にはたどり着けないことを描いている作品だと思いました。 なんだか訳の分からないことをウダウダいってますが、小説という表現は、それを書いている作家がどんな社会やどんな時代をどんなふうに生きているのかを伝えるものだったのだということを思い出させてくれた作品でした。 訳者である橋本智保さんがあとがきでこんなふうに著者の紹介をかいていらっしゃいます。 本書は2022年に韓国で刊行された「父の革命日誌」(チャンビ刊)の全訳である。著者チョン・ジアは、美しい智異山(チリサン)と蟾津江(ソムジンガン)に囲まれた全羅南道(チョルラナムド)の求礼(クレ)で生まれる。父はかつて全羅南道党組織部長であり、母は南部軍政政治指導員であった。父は長い期間にわたって収監され、娘のチョン・ジアは軍部独裁政権下で多感な時期を送った。 1990年、「パルチザンの娘」(全三巻)という実話をもとにした長編小説を書き、センセーションを起こした。チョン・ジアはパルチザンの娘である自分に課された使命だと思って執筆したと述べており、両親がパルチザンになったいきさつや、どのような活動をしたのかについて記録した。 ところが思想の自由が保障されていなかった当時、「パルチザンの娘」は刊行直後に国家保安法違反により発禁処分を受け、チョン・ジアは指名手配され逃避生活を余儀なくされた。 まあ、これだけでお隣の国の政治、社会のことをいかに知らないか実感したのですが、一人の人間が「書く」という時に、今、生きている社会にたいして、書き手がどんな覚悟をもっているのか、読み手の側も、腹を据えて読む必要を実感した読書でもあったわけです。 で、出版社の著者紹介はこんな感じです。チョン・ジア (チョン,ジア) 1965年、韓国・求礼生まれ。1990年、自身の両親をモデルにした長篇小説『パルチザンの娘』で作家デビューするが、発禁処分となる。作品集に『歳月』(新幹社)など。李孝石文学賞ほか、数々の文学賞受賞。 韓国の新しい文学、翻訳も揃い始めています。面白そうですよ。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2024.08.24

コメント(0)

-

週刊 読書案内 竹内康浩・朴舜起「謎ときサリンジャー」(新潮選書)

竹内康浩・朴舜起「謎ときサリンジャー」(新潮選書) 何故だか、今時、サリンジャー? なのですが、2023年の秋あたりから、ボクのなかではブームです。 で、今日の案内は、竹内康浩という、北大の研究者のようですが、まあ、その方が朴舜起という、博士課程あたりの若い方と連名で出されている新潮選書、「謎ときサリンジャー」です。 新潮選書といえば、かつて、まあ、今でも読めますが、江川卓というロシア文学者による「謎解き罪と罰」をはじめとするドストエフスキーの謎解きシリーズがウケたことがありますが、市民図書館の棚で、本書の表紙を見て「ああ、あれだな。」 と思って借りてきました。 このタイプの評論は、「読んでから読む」についていえば、原作を読んでからなぞ解きを読むでないとあんまりぴんと来ないわけですが、本書もそうでしたね。 というわけで、サリンジャー好きやねん! の人向けです。 ちなみに、J・D・サリンジャーは、1919年生まれで、兵学校とかを何とか卒業して、第二次世界大戦でヨーロッパ戦線に従軍し、帰還した後、1950年の「ライ麦畑でつかまえて」で、一躍人気作家になりましたが、1965年、「ハプワース16、一九二四」という作品を最後に筆を折り、2010年に亡くなるまで、40年以上隠遁生活を続け、沈黙を守った人です。 邦訳されいる作品しか知りませんが、野崎孝の訳で「ライ麦畑でつかまえて」(白水社)が1964年に出て、その後、「ナイン・ストーリーズ」(新潮文庫)・「フラニーとゾーイー」(新潮文庫)・「大工よ、屋根の梁を高く上げよ シーモア-序章-」(新潮文庫)が出ていて、つい最近、金原瑞人の訳で「このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる/ハプワース16、1924年」(新潮社)・「彼女の思い出/逆さまの森」(新潮社)という短編集が出ましたが、それですべてだと思います。 まあ、村上春樹が新訳を出して話題になったり、最近も、柴田元幸の「ナイン・ストーリーズ」の新訳が河出文庫になったりして、何故か、話題には事欠かないのですが、作品数は、案外、少なくて、その気になればすぐに読むことができます。 発表されている小説の内容は「ライ麦畑」の主人公だったホールデン・コールフィールドの家族を描いた数編の短編と、「フラニーとゾーイー」で有名ですが、長兄のシーモアから末っ子のフラニーまでの7人兄妹と、アイルランド系の母ベシーとユダヤ系の父レスのグラス家の家族の物語、所謂、グラス・サーガの、ほぼ、二種類です。で、なにが謎なのか? ようやく、今回の「謎ときサリンジャー」にもどってきましたが、 「バナナフィッシュにうってつけの日」というあまりにも有名なJ・D・サリンジャーの作品は、一発の銃声で締めくくられる。 フロリダのビーチで少女と戯れながら、海中のバナナ穴でバナナを食べてバナナ熱で死んでしまう奇怪な魚バナナフィッシュの話をする若い男=シーモア・グラス。サリンジャーが後に書き継ぐことになる〈グラス家のサーガ(物語)〉の最初の一篇となるこの物語で、男は妻と休暇を楽しんでいたはずだった。まだ三十一歳。だがリゾートホテルの一室で、突然、自分の頭を拳銃で撃ち抜いてしまう。 しかし、それは本当に自殺だったのだろうか — 。 本書はこのような問いからはじまる。 と、本書の冒頭で竹内先生はおっしゃっています。 まあ、わかったような、わからないような問いの設定なのですが、ちょっと付け加えると、「バナナフィッシュにうってつけの日」という作品は「ナイン・ストーリーズ」という初期短編集に収められていて、書き手として登場するのは次男のバディ・グラスです。後の作品群も同じ人物が書き手として設定されているといっていいのですが、最近出版された「ハプワース16、1924年」という作品が、まあ、サリンジャーによって一番最後にかかれた〈グラス・サーガ〉なのですが、そこで、シーモアは7歳です。作品は、後に作家になったバディが、確か、母の戸棚から出てきたシーモアの手紙を写しているという設定でした。 〈グラス・サーガ〉という作品群の特徴は、発表順に読んでいくと、最初の作品で自殺したシーモアが、だんだん若くなっていきます。とりあえず、ボクのような読み手が引っかかるのは、そういう書き方なのですが、本書の著者グループは、そこで、「その時、シーモアはホントに死んだのか?」 と問いを立てることで、サリンジャーという作家の「正体」 に迫ろうとしていて、なかなかスリリングでした。 お好きな人は気づいておられると思うのですが、「ないのにある、あるのにない」、「同じなのに別で、別なのに同じ」、 なんだこりゃ? が、グラスサーガだけではなくてライ麦畑にも、結構、転がっているんですよね。そのあたりを嗅いでいくと・・・(笑)。 まあ、そこから先はサリンジャー好きやねん! の人にお任せしますね(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2024.07.20

コメント(0)

-

週刊 読書案内 カフカ研究会「カフカふかふか」(白水社)

カフカ研究会「カフカふかふか」(白水社) 市民図書館の棚で見つけて「おや、カフカですか?」 で、借り出して、パラパラ、パラパラ。その昔、有名な作品は読んだ記憶もあるのですが、まあ、それぞれの作品、どれというわけではなしに面白がって、ある時は、池内紀の全訳とか出たりして、再燃したりもしたわけですが、だからといって、所謂「カフカ教」的に入れ込んだわけでもない、「知ってる?」「知ってるで。」「読んだ?」「うん、読んだで。」 なのですが、「どの作品がおススメ?」とか言われると、「さあー、人それぞれかな?大概、短いから、はまったら、みんな読んだら?!」 なじいさんですが、今回、この本をパラパラやっていて、結構、面白かったですね。カフカ名場面集! でした。 誰が、そこを「名場面」と認定したのかというと、カフカ研究会という、多分、若い学者さんの集まりがあって、みなさんが「名場面」持ち寄りでこの本をお造りになったようで、まあ、それぞれの学者さんの思い入れ名場面という趣もあるようで、じいさんには、そこも面白かったというわけですね。 ちなみに、上の表紙の写真に名前のある下薗りささんと木田綾子さんのお二人は、一応代表者ということのようで、あと数人の執筆者がいらっしゃいます。 下の目次をご覧になれば、わかると思いますが、それぞれの作品の「はじまり」、「山場」、「キャラクター」、「結末」といううふうに編集されていて、同じ作品の名場面を拾い読みすれば、話の筋もわかる(わけないか?)というふうになっています。 一つ、まあ、有名どころを紹介すると ある朝、グレゴール・ザムザは不安な夢から目覚めると、自分がベッドの上で巨大な○○に変身しているのに気付いた。「変身」 いきなり空欄補充のクイズみたいですみません。でもこの○○の箇所、ドイツ語ではUngezieferとなっていますが、日本語でピタッとくる訳語もなく、翻訳者も頭を悩ませてきたのです。辞書によるとUngezieferはシラミ、南京虫、ダニ、ねずみのような寄生的な害虫ないし害獣を意味します。シラミとねずみはかなりイメージが違いますよね。これまでの訳語を見ると、それぞれイメージが少し違っていて、「虫」、「毒虫」、「虫けら」、はては「ウンゲツィーファー(生贄に出来ないほど汚れた動物或いはむし)」といった、訳というよりもドイツ語の発音と語源の併記まで出てくる始末です。カフカ自身は、イメージの固定をよほど嫌がったらしく、本の表紙に変身したザムザのイラストだけは描かないでくれ、と編集者に頼んでいます。物語を読みながら読者が自分でザムザのイメージを作り上げてほしい、カフカはそう考えていたようです。ですから、いっそのこと、○○ならイメージがふくらんでよいかも?と思った次第です。以下略(P008) とまあ、こんな感じですが、この「変身」については、ラスト・シーンも紹介されています。電車が目的地に着くと、娘が最初に立ち上がり、若々しい身体を伸ばした。「変身」「変身」は、冒頭もそうですが、最後の場面もなかなかぎょっとさせられます。(以下略P151) いかがでしょうか?冒頭は、まあ、あまりにも有名ですが、このラストシーン、お読みになったことがある方、覚えていました?元気に起ち上がるのはザムザの妹なのですが、そういえば、そうだったかなあ? まあ、そういう印象で、全く覚えてなかったといっていいですね(笑)。 だいたい、冒頭の引用での「虫」に関する蘊蓄でも、ザムザが変身した虫についても、たぶん「毒虫」と訳されていた翻訳で読んだと思いますが、「カブトムシ」とか「カナブン」、だから甲虫だと思い込んでいましたからね。いい加減なものです(笑)。 引用されている名場面は、それぞれよく考えて選ばれていますし、紹介の仕方も工夫に満ちていると思いました。そういう意味で、この本の製作に携わった学者さんたちのお気持ちは察して余りあるのですが、それでも、カフカを全く読んだことのない初読の人たちには、少々敷居が高いかもというのが感想でした。 読んだらいいのにという気持ちは、もちろんなのですが、いや、ホント!若い方、カフカとかお読みになるのでしょうかね。 目次 はじめにi こんなはじまり、あんなはじまり 冒頭の一文に引き込まれるii こんなキャラ、あんなキャラ 作品の登場人物たちに翻弄されるiii こんな世界、あんな世界 物語の設定に目がまわるiv こんなカフカ、あんなカフカ 作家の素顔に驚愕するv こんな終わり、あんな終わり 結びの一文に絶句する 年譜/読書案内/あとがき 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2024.07.10

コメント(0)

-

週刊 読書案内 J・D・サリンジャー「このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる ハプワース16、1924年」(金原瑞人訳・新潮社)

J・D・サリンジャー「このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる ハプワース16、1924年」(金原瑞人訳・新潮社) 今回の読書案内は、「The Catcher in the Rye」、邦訳では「ライ麦畑でつかまえて」、「キャッチャー・イン・ザ・ライ」の J・D・サリンジャー(1919年~2010年)がアメリカでは出版を禁じたとかいう噂のある、まあ、それがウソかホントか知りませんが、実際、アメリカでは出版されていないらしい、八つの短編と、一つの中編小説が収められた作品集「このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる ハプワース16、1924年」(金原瑞人訳・新潮社)です。 とりあえずですが、これが本書の目次です。後ろの数字はページ数です。「マディソン・アヴェニューのはずれでのささいな抵抗」7「ぼくはちょっとおかしい」19「最後の休暇の最後の日」39「フランスにて」67「このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる」79「他人」99「若者たち」117「ロイス・タゲットのロングデビュー」133「ハプワース16、1924年」151 訳者あとがき248 この目次の「マディソン・アヴェニューのはずれでのささいな抵抗」から「他人」までの6作は1944年から1946年に発表されていて、次の「若者たち」は1940年、「ロイス・タゲットのロングデビュー」は1942年に発表されています。 で、最後の「ハプワース16、1924年」の発表は1965年です。1940年の始まりから、この作品まで25年間です。サリンジャーは2010年まで生きたようですが、この作品以後1作も書いていません。 ちなみに「The Catcher in the Rye」の発表は 1951年、グラース家の物語の最後の作品、日本では「大工よ、屋根の梁を高く上げよ シーモア-序章-」(野崎孝・井上謙治訳)として河出書房新社・新潮文庫で出版されている「Raise High the Roof Beam, Carpenters, and Seymour:An Introduction Stories」のアメリカでの発表は1963年です。 こまこまとした年代にこだわっているように見えますが、この作品集にまとめられている作品群を分類すると、まず、「若者たち」と「ロイス・タゲットのロングデビュー」はサリンジャー自身が第二次大戦に従軍する以前に書いたと思われる、いわば処女作に当たる作品があります。 で、「マディソン・アヴェニューのはずれでのささいな抵抗」から「他人」の6作は戦中、ないしは、戦後すぐに書かれたらしいのですが、すべて「ライ麦畑」の、あのホールデン・コールフィールド君の家族を描いている作品でコールフィールド・サーガというべき作品群ですが、「ライ麦畑」の準備作ともいえる作品があります。 そして、最後の「ハプワース16、1924年」は、作中では46歳、作家になった弟のバディ・グラース君が、その時にはすでにこの世の人ではない、兄シーモア・グラース君の7歳のときの手紙を写すという体裁でかかれている作品です。ハプワースというキャンプ地から少年だったシーモア君が両親へあてて書いた手紙を見つけた母から書留で送られてきて、それを、作家のバディ君がタイプで写すだけの作品です。要するに子供の手紙の形式で書かれているグラース・サーガ最後の作品です。で、それがサリンジャー最後の作品というわけです。 だから、この作品集によって、「ライ麦畑」で登場し、グラース・サーガ、つまりはフラニーやズーイ、シーモアの物語を書き継ぎながら、突如、世俗を捨てるかのように隠遁し、筆を折ってしまったジェローム・デイビッド・サリンジャーという作家の、作家自身によって隠されていた「はじまり」と「おわり」を日本語の翻訳でだけ読むことができるということなのでした。それがどうした? まあ、そうおっしゃる方が大半だと思うのですが、10代でサリンジャーに出逢い、その後、こっそり引きずり続けて、インチキな仕事で何とか生き延びて、いつの間にか70歳になってしまったというタイプの人間にとっては、チョットした事件なのですね。 忘れては、思い出し、新しい訳が出たといっては読み直し、で、また忘れて暮らしてきたのですが、まあ、いうところの「のっぴきならない」 何かをのど元あたりにつかえさせてきたただの読者であるはずの自分自身の50年が、やっぱり浮かびあがってしまう力が、この人の作品にはあるのですね。 若い人に、いきなり、この作品集をお勧めする気はしません。とりあえず、村上さんの訳であれ、野崎さんの訳であれ、なんなら英語のままでも構いませんよ、まずは、「ライ麦畑」のホールデンとか、フラニーとかシーモアとかにお出会いただいて、なんとはなしに、のどにとげが刺さったような気分になっていただいて、で、50年とはいいません、10年ばかり暮らしていただいてからお読みになることをお勧めします(笑)。 もっとも、ボク自身は、乗代雄介という若い作家の「掠れうる星たちの実験」(国書刊行会)という本で、この作品集を教えられたわけですから、まあ、そう、エラそうにいう資格はありませんね(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2024.05.05

コメント(0)

-

週刊 読書案内 マーク・トウェイン「ジム・スマイリーの跳び蛙-マーク・トウェイン傑作選」(柴田元幸訳・ 新潮文庫)

マーク・トウェイン「ジム・スマイリーの跳び蛙-マーク・トウェイン傑作選」(柴田元幸訳・ 新潮文庫) ひょっとした、この人くらいは読まれているのではあるまいかと淡い期待を寄せているマーク・トウェインでしたが、20歳くらいの方には、今や縁遠いようですね。 1835年生まれで1910年に亡くなったらしいですから、日本でいえば江戸時代の終わりから、明治の終わりくらいの方です。 「最初のアメリカ文学だ」と「武器よさらば」のヘミングウェイがいったとか、「最初のアメリカの作家だ!」と「八月の光」のフォークナーは いったとか、まあ、お二人ともノーベル文学賞ですから大変なのですが、一方で、たとえば「マーク・トウェイン」という筆名は、ミシシッピ川をさかのぼる汽船のための水深二尋の標識のことだとかいうわけで、真面目なんだかおふざけなんだかわからない人なのです(笑)。 以前、このブログで柴田元幸訳の「ハックルベリー・フィンの冒けん」を案内したことがあって、その時に、この文庫の話をチョット出したのですが、ほったらかしていました。 というわけで、今回の案内は「ジム・スマイリーの跳び蛙-マーク・トウェイン傑作選」(新潮文庫)です。 短編集というか、これは小説なの? と尋ねたくなるような超短編も載っていて、なんなんだよこれは? と引っかかるのですが、柴田元幸が巻末で解説しているのを読んで、膝を打つというか、ウフフフと笑うというかの作品群なのですが、きいたふうなことを言っても仕方がないので実例です。 開巻第1作が「石化人間」ですが、以下のとおりです。 しばらく前に、石化した男性がグラヴリー・フォードの南の山中で見つかった。石になったミイラは四肢も目鼻も完璧に残っていて、生前は明らかに義足だったと思われる左脚すら例外ではなかった。ちなみにその生前とは、故人を詳しく調べた学者の意見では一世紀近く前に終わったとのことである。 その体は椅子に座った姿勢で、露出した地層に寄りかかり、物思いにふけるような風情、右手の親指を鼻の側面にあてている。左の親指はあごを軽く支え、人差指は左の目頭を押して、目は半ば開けている。右目は閉じていて、右手の指残り四本は大きく広げられている。この奇妙な自然の変種は近隣で大いに話題となり、情報筋によればハンボルト・シティの判事スーエルだかソーエルだかが要請を受けてただちに現場へ赴き、死因審問を行った。陪審の評決は「死因は長時間の放置だと思われる」云々というものであった。 近所の人々がこの気の毒な人物の埋葬を買って出、実際やる気満々の様子であったが、遺体を動かそうとしたところ、頭上の岩から長年にわたり水が垂れていて、それが背中を伝って流れ、体の下に石灰の沈殿物が築盛されて、これが糊として機能し、椅子の役を果たしている岩に体が堅固無比に接着されており、慈悲深い市民たちは火薬を用いて故人をこの位置から引き剥がそうとしたがS判事はこれを禁じた。そのような手段は冒瀆に等しいという判事の意見は誠に正当にして適切といえよう。 誰もが石男を見にくる。過去五、六週間のあいだに三百人ほどがこの硬化した人物の許を訪れた。(一八六二年十月四日)(P10~11) ね、短いでしょ。本文は改行なしの1パラグラフですが、ちょっと読みにくいので引用する時に勝ってに改しましたこ。で、これを読んで、まあ、ボク程度に鈍い人はいきなり笑いはじめることができませんよね。冗談というかユーモアというか、コラムというべきか小説だというべきか、わかります?で、巻末にある解説がこれです。「石化人間」(Ptrified Man) 一八六二年十月四日、「マーク・トウェイン」の筆名を使い始める以前、本名の「サミュエル・クレメンズ」の名で「テリトリアル・エンタプライズ」紙に掲載された。 トウェイン自身が後に述懐したところによれば、当時、「石化物」をはじめとする自然の驚異の発見譚が流行していて、その過熱ぶりを茶化すためと、ハンボルト・カウンティの判事スーアルをからかうためにこの文章は書かれた。石化した人物の採っている「あっかんべえ」のポーズから見て悪ふざけのデッチ上げあることは明白だが、トウェインによれば当時本気にした人は多く、イギリスの医学雑誌「ランセット」にも採り上げられと本人は称している。が、実のところ「ランセット」にそのような記述は見あたらない。(P243) ね、笑えるでしょ。下に目次を貼りましたけど、まあ、長さはこの作品がとりわけ短いのですが、面白さはよく似ていて、柴田元幸の解説とセットで楽しんでいただきたというわけです。若い方のためのマーク・トウェイン入門に、というより、子どもころ「トム・ソーヤーの冒険」で読んだけど、っていうお暇な方の暇つぶしにぴったりかもですね(笑)。 目次石化人間風邪を治すにはスミス対ジョーンズ事件の証拠ジム・スマイリーの跳び蛙ワシントン将軍の黒人従者―伝記的素描私の農業新聞作り経済学本当の話―一語一句聞いたとおり盗まれた白い象失敗に終わった行軍の個人史フェニモア・クーパーの文学的犯罪物語の語り方夢の恋人 で、実はこの本はここの所いじっている池澤夏樹の「いつだって読むのは目の前の一冊なのだ」(作品社)のなかで2014年10月9日の日記に紹介されていますね。 フリオ・コルタサルという南米アルゼンチン出身の作家の短編作品と絡めて、この短編集の最後の作品「夢の恋人」が話題にしていますが、おぼつかなくて切ない夢の描写がコルタサルに実によく似ている。 と評しています。ちなみにコルタサルは1914年生まれで1984年に亡くなっています。

2023.12.14

コメント(0)

-

週刊 読書案内 池内紀「闘う文豪とナチス・ドイツ」(中公新書2448)

池内紀「闘う文豪とナチス・ドイツ」(中公新書2448) 市民図書館の新入庫の棚で見つけて読みました。2017年の新刊ですから、まあ、返却本が紛れ込んでいたんだと思いますが、面白かったので文句はありません。さすが池内紀!丁寧で分かりやすい仕事やなあ。 とかなんとか感心しました。 で、それではと「読書案内」をもくろんで、著者の池内紀についてネットをいじっていて「あっ!」 と驚きました。亡くなって、4年もたっていたのです。命日は2019年8月30日だそうです。ボクは亡くなった当座、それなりに反応したことをぼんやりと思い出しましたが、本書を読んでいる最中には、まったく忘れていたのですからひどいものです。 ついでにネットをいじっていると、朝日新聞の2019.10.23の「好書好日」で評論家の松山巌が「故・池内紀さんの仕事、本でひもとく 節を曲げず、創造続ける人に光」という追悼文を書いておられて、その中に本書に関する紹介もあったので引用します。 池内はナチスについても丹念に調べた。『闘う文豪とナチス・ドイツ』は副題に「トーマス・マンの亡命日記」とある通りマンの日記を読解しつつ、彼がナチスといかに闘ったかを綴(つづ)っている。ノーベル文学賞を受けたマンの存在はナチスにとり、煙たかったはずで、マンが講演で出国したのを機にナチスは彼の母国への入国を禁じた。以来マンはアメリカに暮らし、ナチス批判を講演や新聞などで発表し続けた。この本に池内の独自性を感じるのは、マンとは異なる立場でナチスと闘った文学者たちの動きも描いた点だ。ツヴァイクはブラジルに亡命し妻と自殺した。劇作家のブレヒトはマンとアメリカで会っているが、互いに無視した。つまり池内はナチスが何故、大衆に熱狂的に支持されたのか、その本質をナチスに反旗を翻した文学者たちの動きを通して見つめ、文学者の在り方を多角的に問いかけたのだ。ならば当然、日本はどんな状況だったか、抵抗する文学者はいたか、という新たな問いが生まれるだろう。(松山巌「好書好日」2019.10.23) 付け加えることなどないのですが、少し説明します。「トーマス・マン日記」は紀伊国屋書店から全10巻、1918年から1955年までが出版されていますが、本書で池内紀が扱っているのは1933年の亡命生活の始まりから、1955年、トーマス・マンの最後の肖像のスケッチを描いた画家ツィトロンの訪問を受けた7月の末、文字通り長大なトーマス・マン日記の最後の記述の日までです。 生涯の後半生を亡命生活で送ったトーマス・マンを「闘う作家」と呼んでのエッセイです。書き出しはこんな感じです。 日記の始まりは「一九三三年三月十五日、水曜日」の日付を持ち、前夜、「意外なほどぐっすり眠れた」ことから書き出される。 「疲労で神経過敏になっているため、ここ十日ほど、何時間もつづく病的な戦慄に襲われるのが、今朝はそれがなかった。」 友人夫妻から副作用のないカルシウム剤をもらったおかげだという。もしそれが長大な日記を書かせる機縁になったとすれば、二十世紀の歴史に意味深いカルシウム剤といえるのだ。(P1) この、そこはかとないユーモアが、池内紀の持ち味です。で、最後はこんな感じ。 マンの日記がとだえるのは、一九五五年七月二十九日である。その間のことは省いて、聡明な画家の報告をしめくくりにあげておく。「…三週間後、飛行機で運ばれたチューリッヒで、詩人は亡くなりました。そしてスケッチが、〈最後の肖像〉になったのです。」((P221) あとがきにこんなふうに書かれています。「実をいうと私は何をおいてもまず肖像写真を見やりながら、一つまた一つとつづっていった。(P226) 」 4章ある各章の最初のページには、その時代、その時代のマンの肖像画が載せられていて、たとえば第III章の表紙はアメリカ市民権のIDカードだったりします。 最後の章に掲げられた鉛筆書きのスケッチのトーマス・マンの姿に、池内紀の姿がかぶります。温泉話とかお得意な方ですが、とどのつまりには20世紀の全体主義を見据えた仕事を残して去られたことを忘れてはいけないと思います。 ナチスの時代の歴史入門の1冊としておすすめですね。一応、目次を載せておきます。【目次】I 1933~1938クヌート・ハムスンの場合 レマルクのこと リトマス試験紙 プリングスハイム家二・二六事件 二つの喜劇II 1939~1941大戦勃発の前後 ドイツ軍、パリ入城転換の年 奇妙な状況ホモ・ポリティクスツヴァイクの場合 立ち襟と革ジャンIII 1942~1945封印の仕方白バラ」をめぐってゲッベルスの演説『ファウストゥス博士』の誕生 終わりの始まり 噂の真相 終わりと始まりIV 1946~1955ニュルンベルク裁判父と子再度の亡命「正装」の人 魔術師のたそがれ 最後の肖像

2023.06.12

コメント(0)

-

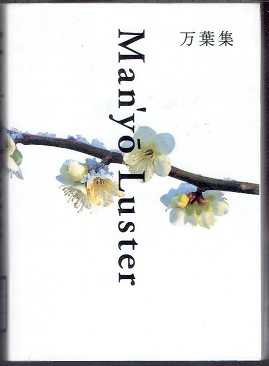

週刊 読書案内 リービ英雄(英訳)・中西進(日本語現代語訳・本文)・井上博道(写真) 「 Man'yō Luster万葉集」(パイインターナショナル)

リービ英雄(英訳)・中西進(日本語現代語訳・本文)・井上博道(写真)「 Man'yō Luster万葉集」(パイインターナショナル) 日本語で書く作家リービ英雄の万葉集英訳の仕事については、「英語でよむ万葉集」(岩波新書)について、すでにご案内していますが、「全米図書賞を受けたという全訳の仕事は翻訳・出版されていないのかな?」 と思って探していて、この本に出合いました。 パイインターナショナルという、聞いたことのない本屋さんから出ている万葉集フォト・ブックの趣の、大きさは文庫版ですが、紙質も少し厚手で、400ページ近い分厚い本です。 英訳は、もちろん、リービ英雄で、現代語訳は中西進、井上博道という人の写真が歌のイメージと重ねられて編集されている美しい本です。 お出かけのカバンの隅に入れて、電車の中でぼんやり覗くのにもってこいですが、少々重くて、価格も1900円ですからお高いかもしれません。 ちょっと開くとこんな感じです。 By Kakinomoto Hitomaro,when Crown Prince Karu sojourned on the field of AkiOn the easyern fieldsI can see the flames of morning rise.Turning around,I see the moon sink in the west. 軽皇子の安騎の野に宿りましし時に、柿本朝臣人麿作れる歌 東(ひむがし)の野に炎(かぎろひ)の立つ見えてかえり見すれば月傾(かたぶ)きぬ 東方の野の果てに曙光がさしそめる。ふりかえると西の空に低く下弦の月が見える。 で、つぎのページにこういう写真です。 ぼんやり眺めるのに最適でしょ。 本書の事実上の著者、英訳者のリービ英雄は巻頭の「万葉の艶」という文章をこんなふうに締めくくっています。 翻訳しても翻訳しても、驚きは消えなかった。 そして、翻訳してみると、おそらくは多くの日本人が想像している以上に、万葉集は「外」のことばにも伝わる、ということが分かった。 あをによし寧楽の京師(みやこ)は咲く花の薫ふがごとく今盛りなり という日本語が The capital at Mara. Beautiful in blue earth, Flourishes now like the luster of the flowers in bloom となる。花が「にほふ」。花が輝く。花には艶がある。ことばの艶、ことばのlusterが千三百年経っても消えない。 万葉の艶は、英語にも出る。英語に出たとき、万葉集は、人類の古代から受けつがれている最大の抒情詩集、というもう一つの像を結ぶ。 万葉集は新しい。 電車の話に戻れば、光が差してくる窓のブラインドを下ろして、スマホを覗くのに夢中になっている人たちのうつむいた姿が、ずっと並んでいるというのが日常の光景になって久しいですが、そんな中で「万葉集」とか英語でたどたどと読んでいるなんていうのは、世間ずれの程度が、ちょっといいと思いませんか? 万葉集は新しいのです!

2023.04.28

コメント(0)

-

週刊 読書案内 リービ・英雄「英語でよむ万葉集」(岩波新書)

リービ・英雄「英語でよむ万葉集」(岩波新書) 2022年の秋からでしょうか、リービ英雄という小説家に惹かれています。「天路」(講談社)という最新作を読んだことが始まりですが、「模範郷」(集英社文庫)、「天安門」(講談社文芸文庫)と読み継ぎながら、彼の本業(?)に興味をひかれて手に取ったのがこの本でした。 彼は、本名をIan Hideo Levyというそうで、アメリカのカリフォルニア州、バークレー生まれのユダヤ系アメリカ人だそうです。プリンストン大学を出て、とかスタンフォードとかで先生をしていたらしい秀才なのですが、1982年、万葉集の英訳で全米図書賞を受賞したというのですから、折り紙付きの万葉学者といっていいでしょうね。その彼の万葉集の英訳業のダイジェスト版が「英語で読む万葉集」(岩波新書)といっていいと思います。 ちょうど、季節が合うのでこのページを引用します。梅花の歌三十二首よりわが園に 梅の花散る 久方の 天より雪の 流れ来るかも 主人(あるじ) 私の庭に梅の花が散る。それともはるかな遠い天空から、雪が流れて来ているのだろうか。(大伴旅人、巻5・八二二)fromThirty-two poems on plum blossomsPlum blossoms falland scatter in garden;is this snow come streamingfrom the distant heavens ?By the host,Otomo Tabito(P68~P69) 見開き2ページを使って、万葉集の和歌、現代語訳が右ページ、その歌のリービ・英雄による英訳が左のページです。日本語の和歌はもちろん縦書き、英訳は横書きで、余白の多い装丁です。 じつは、この手の英訳本は他にもありますが、この本の真骨頂は、次に開いた2ページにあります。 大陸との交流の接点である大宰府の、輸入されたばかりの大陸文化に通じて文才もある「帥老(そちらう)」、大伴旅人の、「宅(いへ)に萃(あつ)まり宴会を申(の)ぶ」。その日は「天平二年正月十三日」。漢文の序は、「初春の令月、気淑(うるは)しく風和らぐ。梅は鏡前の粉に被(ひら)き、・・・・」The air was clear,the wind was soft.The plum blossoms opened like a spray of powder before a dressing mirror・・・と中国大陸から輸入された言語で日本人が書いた散文を、アメリカ大陸の言語に翻訳していると、言語の輸入が真っ盛りであった島国文化の位置が、かえって強く印象づけられてしまう。詩に落梅の篇を紀(しる)す。古今それ何ぞ異ならむ。In Chinese poetory are recorded works on the falling plum blossoms. What difference between ancient and modern times?つまり「古」の、向こうの言語で書かれたテーマを、「今」においてはこちらの、島国の言語で詠もうじゃないか、と漢文の序が結び、それから日本語の「梅花の歌」が三十二首、開く。はじめてそんな試みを日本語でなそうとする宮廷人たちは、ある種のの実験に心浮き立っていたのだろうか、一首ごとに新鮮さが漂い、文学の新しい領域が切り開かれてゆく気概が、不思議と二十一世紀の、もう一つの大陸のことばにも伝わる。 “By Lord Ki,Vice-Commander of the Dazaifu”“By Yamanoue Okura,Governor of Chikuzen”“Fujii Onari,Governor of Chikugo”と一人ひとりの歌人の名前を記しながら、宴会という共同創作の場で次つぎと詠まれる歌を英訳していると、またかまたかという興奮を、千三百年経って、共有する。そして「主人(あるじ)」という作者記を、By the host,Otomo Tabitoと書き、その一首に特に目をひかれる。Is this snouw come streamingfrom the disutant heavens?という質問で終わる歌の中に、風景を詠じただけでなく、自然現象に対する一つの問いかけを試みた、主観の意識が現れてくる「かも」という、問う意識のしるしが、クエスチョン・マークになる。 自然に対する質問は、十何世紀が経っても、さらにもう一つの言語で聞かれても、答えはない。(P70~P71) なんだか長々しい引用で、読みづらかったと思いますが、いかがでしょうか。和歌の英訳が、日本語だけで解釈している私たちの理解に揺さぶりをかけるということは当たり前です。しかし、リービ英雄が はじめてそんな試みを日本語でなそうとする宮廷人たちは、ある種のの実験に心浮き立っていたのだろうか、一首ごとに新鮮さが漂い、文学の新しい領域が切り開かれてゆく気概が、不思議と二十一世紀の、もう一つの大陸のことばにも伝わる。 と、書いているのを読むとき、ぼく自身の万葉の和歌に対する読みの浅さを思い知るとともに、万葉集という和歌集に対する心躍る面白さが新たに広がって来るような興奮を実感します。 加えていえば、彼が日本語で書き続けている小説群の中には、複数の言語の音に対して反応する独特の自己描写が、作品の重要なモチーフの結果としてあるとぼくは思っているのですが、その描写の奥にある作者の意図、あるいは、モチーフにたいする、ぼくにとっての謎を解くヒントもここには記されているのではないかという、興奮も一緒に味わっています。 この二首あとにあったのがこの歌でした。天の海 雲の波立ち 月の船、星の林に 漕ぎ隠るみゆ 言わずと知れた柿本人麿の名歌ですが、英訳はこうです。On the sea of heaventhe waves of cloud rise,and I can seethe moon ship disappearingas it is rewed into forest of stars. いかがでしょうか、翻訳にあたってのリービ・英雄の語りは、本書をお探しいただき、直接お読みいただきたいと思います。 某所での、5分か10分のお時間に、1首、お読みいただける作りになっていて、とても具合がいいと思います。久しぶりに、万葉集など、いかがでしょうか。

2023.03.16

コメント(0)

-

週刊 読書案内 チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ「半分のぼった黄色い太陽」(くぼたのぞみ訳 河出書房新社)

100days100bookcovers no88 88日目 チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ「半分のぼった黄色い太陽」(くぼたのぞみ訳 河出書房新社) KOBAYASIさんが、岸本佐知子の翻訳したルシア・ベルリンの作品集『掃除婦のための手引書』を紹介してくれてから一ヵ月も経ってしまいました。いつものことながら遅くなりました。今回の言い訳は、学期末の仕事と家族(同居も別居も)も自分も体調を崩したりして、なかなか、手を付けられなかったということです。すみません。ただ、この文章を書こうと心の中に留めておくことが、つい怠けがちな私を立ち直らせてくれています。みなさんお付き合いくださり、ありがとうございます。 KIOBAYASIさんは岸本佐知子のツイッターをチェックされているんですね。そういえば、ショーン・タンの絵本展の紹介もしてくれていましたね。岸本氏はたくさん仕事されていて、ルシア・ベルリンにしても、ショーン・タンにしても、英語圏の人気をよく知っておられる旬の翻訳者なんでしょうか。 私が岸本氏を知ったのは、車の運転中に偶然聞いていたラジオ番組からでした。10年くらいたちますか。NHKの「トーキング ウイズ 松尾堂」に、作家の西加奈子と翻訳家の岸本氏が登板されて、本の魅力を語っていました。道は渋滞していたのですが、おかげで本好き人の話にすっかり聞き入ってしまいました。そのときに取り上げられた中の一冊をその後すぐに読みました。印象に残っていていつか誰かと話したいなと思っていました。実はずっと岸本氏の推薦だと思っていたのですが、今回この二人の名前と本のタイトルを並べてググってみたら、ちゃんとその番組の日付から、本のタイトルも上がっていたから、びっくりしました。季節や場所は覚えていますが、何年だったかは覚えていません。10年ほど前かなと思っていたら、8年前の2014年1月12日の日曜日でした。日付までわかってしまった。PCはやっぱりすごい。紹介していたのは西加奈子氏でした。でも、岸本佐知子の対談で話題になったという縁でやっぱりこの本にします。 『半分のぼった黄色い太陽』チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ くぼたのぞみ訳 河出書房新社 著者アディーチェは、最年少のオレンジ賞(イギリスの女性文学賞。現在はスポンサーが複数となり、名称も「女性小説賞」となっています。ちなみに、このあと、最年少はさらに更新されたらしいです。)受賞者として有名になったらしくて、受賞後3年ほどで、日本語翻訳も出版されています。よくご存じかもせれませんが、一応紹介します。 1977年、ナイジェリア生まれ。大学町スッカで育つ。イボ族の出身。ナイジェリア大学で医学と薬学を学び始めるが、19歳で奨学金をえて渡米。大学で政治学とコミュニケーション学を専攻、クリエイティブ・ライティングコースでも学び、次々と作品を発表。2003年にO・ヘンリー賞受賞。その後さまざまな文学賞を受賞し、2007年に『半分のぼった黄色い太陽』でオレンジ賞受賞、ベストセラーとなる。ナイジェリアと米国を往復しながら新作を発表している。 「半分のぼった黄色い太陽」というのは、3年だけあった「ビアフラ国」の国旗です。 骨が浮かび上がるほど痩せているのにお腹だけ膨らんだ「ビアフラの子」の写真は、かつて新聞に載っていました。目を離すことができず、今も網膜に焼き付いています。あのころ、栄養失調を「ビアフラの子」みたいという常套句で言われたのをよく耳にしました。自分と同じ年ごろのはずなのに、もっとずっと小さくてやせている子の写真を見て、激しいショックを受け恐ろしく思いました。しかし、その後もビアフラで何が起きていたのか知らなかったし、知ろうともしなかったことに気がつきました。これは偶然の采配。読むべき本に出逢ったと思いました。(ただ、これはノンフィクションではないので、そのつもりを忘れないように気を付けました) それで、ナイジェリアってどんな国なのか、ビアフラ国はいつできて、なぜ3年しか持たなかったのか。まずはWikipediaをざっと見てみました。ナイジェリア連邦共和国 ・人口 2億1140万人(2022年現在) 世界第7位。・他民族国家 500を超えるエスニック・グループ。 多いのは、ハウサ人、イボ人、ヨルバ人。・宗教 キリスト教、イスラム教、伝統宗教。・名目GDP 5000ドル アフリカ最大 世界第20位 大多数の国民は貧困状態。・石油 生産量世界12位 輸出量世界8位 原油収入に依存した経済構造。・ガス 埋蔵量世界10位程度だが、インフラ未整備で利用できていない。・独立 1960年10月1日 イギリスより独ビアフラ共和国 (1967年5月30日―1970年1月15日) イボ人を主体とした政権・国家。人口1,350万人、面積は77,306km²(1967年)だった。ナイジェリアからの分離・独立のために戦争が起きる。ナイジェリア内戦とも呼ぶ。ビアフラが包囲され食料・物資の供給が遮断されたため、飢餓が国際的な問題となった。 このビアフラ戦争を背景にした小説なので、内戦の混乱、腐敗、飢餓、といった状況はもちろん大変なのですが、登場人物たちに戦争に巻き込まれてかわいそうという思いは持てない小説でした。すごい、あっぱれ、なるほど、そうなのか、などと意外な感想を持ちました。著者は、(戦争に巻き込まれて気の毒、かわいそう)といった固定観念の先立つ読み方を拒否しようとしています。語り手もひとりではなく、3人にして、多様な見方を提供しています。(著者は『シングルストーリーの危険性』という講演を行っていて、動画をネットでも見ることができます。) 最初の語り手は13歳の田舎出身の利発な少年ウグウ。大学教師オデニボのハウスボーイで、解雇されないように家事全般から語学や途中でやめた小学校レベルの勉強も頑張って身につけようとしています。オデニボは独立間もないナイジェリアの将来に自信と希望を持つ数学教師で、日々教師仲間を自宅に招いては政治の話をしたり、テニスを楽しんだりしている民主的理想的教師。主人公らしいのは、オデニボの恋人オランナ。オランナは富裕な政商の娘だが、オデニボに恋をしてロンドン留学をやめて、彼と暮らそうとしています。この3人だけでも、話す言葉が違います。ウグウはイボ語だが、英語を話すことに憧れ、一生懸命学びます。オデニボは、ウグウには「英語のスライドする音の混じったイボ語、しょっちゅう英語を話す人のイボ語、ラジオから聞こえてくるような歯切れのいい、正確な英語」を話します。オランナの英語は「もっとやわらかな英語、完璧な英語」です。 こんなふうに、ウグウは初めて出会ったオデニボの周囲の人たちの言葉や話ぶりから、語彙の意味は理解できなくても、その人の出身部族や性向や相性を感受している。ちょっとしたことですが、言葉によって、少年が世界の広さを感じているようすが想像されました。 3人目の語り手はハンサムで気弱なジャーナリスト、リチャード。彼はジャーナリストと言ってもたいした仕事はしていません。ナイジェリアのイボ=ウグウ遺跡の美しさに惹かれて、それをテーマに創作できればいいなと思ってナイジェリアにいるパトロンのような女性のもとに身を寄せています。その彼がひと目で恋に落ちたのがオランナの双子の姉、カイネネ。カイネネは美しいオランナとは見た目も性向も全く似ていません。カイネネはオランナとは違い、時には父の片腕となったり、あるいは独立してビジネスの世界に生きて忙しく飛び回っています。 この2組の恋人たちのスリリングなラブストーリーと、ウグウの成長と、戦争が前になったり、背景になったりしながら、3人の語り手が語る体裁になっています。 ストーリーは紹介しませんが、一つだけ種明かししますね。「私たちが死んだとき世界は沈黙していた」 という言葉が何度も出てきます。ビアフラ戦争を内側から見た文章です。中身はリチャードが書いていた文章ですが、最終的には別の人がこの文章を書き上げたようです。よかったら、読んでみてください。 初めて読んだ現代アフリカ文学でした。ナイジェリアはそのうち人口が世界第3位になる大国だそうですね。この本を読んでからは、サハラ地域だけではなくナイジェリアのことも気にかけています。石油の発見とビアフラの独立が同じころで、グッドニュースかと思いきや、なかなかそうはいかないものなのですね。 SIMAKUMAさん 待ちくたびれさせてすみません。あとをよろしくお願いいたします。2022・07・30・E・DEFUTI追記2024・05・16 投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目)(51日目~60日目)(61日目~70日目)(71日目~80日目) (81日目~90日目) というかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2023.01.28

コメント(0)

-

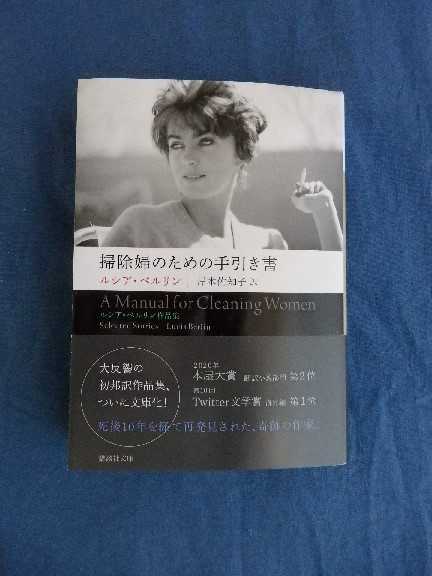

週刊 読書案内 ルシア・ベルリン「掃除婦のための手引書 ルシア・ベルリン作品集」(岸本佐知子訳 講談社文庫)

100days100bookcovers no87 87日目ルシア・ベルリン「掃除婦のための手引書 ルシア・ベルリン作品集」(岸本佐知子訳 講談社文庫) 遅くなりました。SODEOKAさんが採り上げた川端康成『雪国』からどう接続したらいいのか、なかなか思いつかなかった。 こういう「古典」は大概読んでいないのだけれど、『雪国』は何かのきっかけで読んだ記憶は一応あった。あったけれど、駒子というヒロインと名前くらいしか覚えていなかった。 SODEOKAさんの紹介文で、物語のラストあたりは思い出したが、それももしかしたら映像で観た記憶と重なっているやもしれず、読書の記憶かどうかは判然としない。 どういう接続をしようかと考えていて、コメントに中に三島の名前が出てきたのを思い出した。検索してみたら、川端がノーベル文学賞を受賞した年に三島も候補に挙がっていたという話だった。三島は、仕事絡みで一部を読んだことを除けば、未だにまともに読んだことがない。学生のときに一学年上の先輩(DEGUTIさんですけど)に「国文科に来る男で三島を読んだことないとかいうのはおまえくらいや」と言われたのを覚えている。 いや、ほんとに文学には縁が、あまりというかほとんどなかったのだ。では何で国文科を選んだのかという話はここではしないが、ああそういえば、と思い出した。 三島の小説は読んでいないけれど、「三島」の名前が出てくる小説は近頃読んだ。『雪国』とは直接はまったく接点はないのだけれど、この際、ご容赦いただくとして。『掃除婦のための手引書 ――ルシア・ベルリン作品集』ルシア・ベルリン 岸本佐知子訳 講談社文庫 この文庫を読むきっかけになったのは、twitterで訳者の岸本佐知子のアカウントをフォローしている関係で、2019年7月にこの文庫の親本が出たときから情報をずっと得ていたことである。 今年3月に文庫になって、おもしろそうだなと改めて思って、久しぶりに文庫ながら新刊を買った。原題は"A Manual for Cleaning Women : Selected Stories by Lucia Berlin"。 「訳者あとがき」によれば、作家は1936年アラスカ生まれのアメリカ人で2004年没。生涯に76の短編を書いた。1977年に世に出た初めての作品集"A Manual for Cleaning Ladies"により、一部には名を知られる存在になったが、生前も死後も「知る人ぞ知る」作家だった。しかし2015年、全作品から43編を選んだ作品集"A Manual for Cleaning Women"が出版されて事態は変わる。その年の雑誌新聞の年間ベストテンリストのほぼすべてを席巻。 この邦訳版は、その2015年の作品集から24編を選んだもの。残りの19編は、今年4月『すべての月、すべての年』として出版された。 作家は、鉱山技師だった父親の関係で、幼少期はアイダホ、ケンタッキー、モンタナなどの鉱山町を転々とする。5歳のときに父親が第二次大戦に出征、母と妹とテキサスのエルパソにある母の実家に移り住む。歯科医の祖父は酒浸り、そして母も叔父もアルコール依存症。終戦後、父が戻ると、チリのサンチャゴに移住、18歳でニューメキシコ大学に進むまでチリで過ごす。エルパソの貧民街から召使い付きのお屋敷暮らしへ。 大学在学中に最初の結婚、2人の息子をもうけるがその後、離婚、58年にジャズピアニストと2度めの結婚、ニューヨークに住む。さらにジャズミュージシャンだった3番めの夫と61年からメキシコで暮らし、2人の息子を授かるが、夫の薬物中毒等により離婚。ベルリン姓は3番めの夫の姓とのこと。 71年からカリフォルニアのオークランドとバークレイで暮らし、学校教師、掃除婦、電話交換手、ER(救急救命室)看護助手等をこなしながら、4人の息子を育てる。このころから自らアルコール依存症に苦しむ。 小説は20代から書いていて、24歳でソール・ベロー主宰の雑誌ではじめて作品が活字になった。その後、文芸誌に断続的に作品を発表。85年には今回紹介する作品集所収の「わたしの騎手(ジョッキー)」がジャック・ロンドン短編賞を受賞。 90年代以降、アルコール依存症を克服後はサンフランシスコ郡務所等で創作を教えるようになり、94年にはコロラド大客員教授に。准教授にまでなるが、子供の頃から患っていた脊椎湾曲症の後遺症等が悪化、酸素ボンベが手放せなくなる。2000年大学をリタイア、2004年癌で死去。 と、バイオグラフィーを書き連ねたのは、作品がほぼすべて作家のこうした経歴や経験を基にしているからだ。 たしかに題材を採りたくなるような波乱に満ちた家庭環境や経歴、経験に思える。 素直に考えれば、そこに作家が創作上の「リアリティ」の源泉ないし支点を求めたということだ。あるいは、経験以上に「リアル」な物語を紡ぎ出すほど「器用」ではなかった。 小説は、短いものは2ページに満たないものから、長くても23ページほど。読んでみてわかる、この作家の最大の特質は、やはりその「表現」であり言葉の選び方だ。「訳者あとがき」で訳者が使う用語を使うなら「声」ということになる。多少曖昧な表現に変えるなら「文体」ということになるのかもしれない。ただ、原文は英語なので、訳者を通した上での「声」であり「文体」ということになる。 「強い」状況を「強い」言葉で表現しながら、そこにユーモアや得も言われぬ叙情性や詩情が浮かび上がる。散文が詩に変わるときがある。 自身のことを描いても、そこには自らや状況を突き放したような「透徹」で「リアル」な距離がある。これは出来事と、執筆された時間と場所に実際に「距離」があるということだけに由来するものではない、おそらく。 いくつか紹介する。(なお、まとまった引用は、>引用部分<で示す。) まずは、「三島」が登場する「わたしの騎手(ジョッキー)」。「わたし」はER(救急救命室)看護助手。>わたしがジョッキーを受け持つのはスペイン語が話せるからで、彼らはたいていがメキシコ人だ。はじめてのジョッキーはムニョスだった。まったく。人の服なんてしょっちゅう脱がしていうるからどうってことない。ものの数秒で済んでしまう。気を失って横たわるムニョスは、ミニチュアのアステカの神様みたいに見えた。乗馬服はひどく複雑で、まるで何かの込み入った儀式をしているようだった。あんまり時間がかかるので、めげそうになった。三ページもかかって女の人の着物を脱がせるミシマの小説みたいだ。(中略)長靴は馬糞と汗の匂いがしたけれど、柔らかくてきゃしゃで、シンデレラの履きもののようだった。彼は魔法をかけられた王子様みたいにすやすや眠っていた。 眠ったまま、彼はお母さんを呼びはじめた。患者に手を握られることはたまにあるけれで、そんなもんじゃない、わたしの首っ玉にしがみついて、泣きながら「ママシータ! ママシータ!」。そのままではジョンソン先生が診察できないので、わたしはずっと赤ちゃんみたいに抱っこしてた。子供みたいに小さいのに、力が強くて筋肉質だった。膝の上の大人の男。これは夢の男、それとも夢の赤ん坊?< 比喩が少なくない。この作品集全体に言えることだが、特にこの掌編はそういう傾向がある。しかし「ジョッキー」という存在が、初めて見て触れるものみたいに描かれた作品には、新鮮な驚きと慈しみが感じられる。 そして、作品集中最も短い「マカダム」。>まだ濡れているときはキャビアそっくりで、踏むとガラスのかけらみたいな、だれかが氷をかじってるみたいな音がする。 わたしもよくレモネードを飲みおわったあとの氷をガリガリかじる。ポーチのスイングチェアで、お祖母ちゃんとふたり揺られながら。わたしたちは鎖につながれた囚人たちが、アプソン通りを舗装するのをポーチから眺めていた。親方がマカダムを地面に流すと、囚人たちはどすどすと重いリズミカルな足音をたててそれを踏みかためた。鎖が鳴る。マカダムはおおぜいの人が拍手するみたいな音をたてた。(中略) わたしもよく声に出して、マカダム、とこっそり言ってみた。なんだかお友だちの名前みたいな気がしたから。< おそらくは子供の頃に転々として住む場所を変えていたことや家庭環境に関わりがあるのだろう、孤独な子供の肖像が静かに描き出される。 ちなみにこの「マカダム」、調べてみると実際に人の名前だったことがわかった。ジョン・ライドン・マカダム。作家はそれを知っていたのだろうか。 歯科医の祖父のことを書いた「ドクターH.A.モイニハン」では、歯科医の祖父が、自身の歯を総入れ歯にするために、「新しい連中」のやり方によって、前もって型を取って作った義歯を入れるために歯を抜くという「ホラー」が描かれる。 ウイスキーを飲みながら、祖父が自分の歯をペンチで抜き始める。(おそらく)小学生の「わたし」にも手伝わせる。>祖父はわたしの頭ごしにウイスキーの瓶をつかみ、らっぱ飲みし、べつの道具をトレイから取った。そして残りの下の歯を鏡なしで抜きはじめた。木の根をめりめり裂くような音だった。冬に地面から木を力ずくでひっこぬくような。血がトレイにしたたり落ちた。わたしがしゃがんでいる金属の台にも、ぽた、ぽた、ぽた。 祖父が馬鹿みたいに笑い出し、ああついに頭が変になったと思った。< それから、祖父はわたしに「抜けえ!」と言う。祖父はやがて気を失う。>わたしはその口を開けて片方の端をペーパータオルを押し込み、残りの奥歯三本を抜きにかかった。 歯はぜんぶ抜けた。ペダルを踏んで椅子を下げようとして、まちがってレバーを押してしまい、祖父はぐるぐる回転しながら血をあたりの床にふりまいた。そのままにしておくと、椅子はきしみながらゆっくり停まった。ティーバッグが必要だった。祖父はいつも患者にティーバッグを噛ませて止血していた。(中略) 口に入れたタオルは真っ赤に濡れていた。それを床に捨て、口に中にティーバッグをひとつかみ入れて顎を閉じさせた。ひっと声が出た。歯がなくなった祖父の顔はガイコツそっくりだった。毒々しい血まみれの首の上の白い骨。おそろしい化け物、黄色と黒のリプトンのタグをパレードの飾りみたいにぶらさげた生きたティーポット。< この、「臨場感」というか、感覚的に迫ってくる感じは恐ろしいほど。にもかかわらずユーモアも漂う。 そして表題作「掃除婦のための手引書」。 路線バスの番号別に、それぞれの家に赴く一人の掃除婦の独白の形式。所々で、ターと呼ばれる死んでしまった夫ないしボーイフレンドのことが語られる。>ある夜、テレグラフ通りの家で、ターが寝ていたわたしの手にクアーズのプルタブを握らせた。目を覚ますと、ターはわたしを見下ろして笑っていた。ター、テリー、ネブラスカ生まれの若いカウボーイ。彼は外国の映画を観にいくのをいやがった。字を読むのが遅いのだと、あるとき気がついた。 ごくたまに本を読むとき、ターはページを一枚ずつ破って捨てた。わたしが外から帰ってくると、いつも開けっぱなしだったり割れていたりする窓からの風で、ページがセーフウェイの駐車場の鳩みたいに部屋中を舞っていた。<>ターは絶対にバスに乗らなかった。乗ってる連中を見ると気が滅入ると言って。でもグレイハウンドの停車場は好きだった。よく二人でサンフランシスコやオークランドの停車場に出かけて行った。いちばん通ったのはオークランドのサンパブロ通りだった。サンパブロ通りに似ているからお前が好きだよと、前にターに言われたことがある。 ターはバークレーのゴミ捨て場に似ていた。あのゴミ捨て場に行くバスがあればいいのに。ニューメキシコが恋しくなると、二人でよくあそこに行った。殺風景で吹きっさらしで、カモメが砂漠のヨタカみたいに舞っている。どっちを向いても、上を見ても、空がある。ゴミのトラックがもうもうと土埃をあげてごとごと過ぎる。灰色の恐竜だ。 ター、あんたが死んでるなんて、耐えられない。< 好きだった男を「ゴミ捨て場」に喩える例はたぶん他に知らない。しかも、その後を読むと、彼女の感じるターの魅力が伝わってくる。 さらに、いろんな意味で作家に大きな影響を与えたと思しき母親を書いた「ママ」は、メキシコシティで暮らす、末期ガンの妹サリーとの会話を中心にしている。>母は変なことを考える人だった。人間の膝が逆向きに曲がったら、椅子ってどんな形になるのかしら。もし、イエス・キリストが電気椅子にかけられたら?そしたらみんな、十字架のかわりに椅子を鎖で首から下げて歩きまわるんでしょうね。「あたしママに言われたことがある。『とにかくこれ以上人間を増やすのだけはやめてちょうだい』って。」とサリーは言った。「それに、もしあんたが、馬鹿でどうしても結婚するっていうなら、せめて金持ちであんたにぞっこんな男になさいって。『まちがっても愛情で結婚してはだめ。男を愛したりしたら、その人といつもいっしょにいたくなる。喜ばせたり、あれこれしてあげたくなる。そして「どこに行ってたの?」とか「いま何を考えてるの?」とか「あたしのこと愛してる?」とか訊くようになる。しまいに男はあんたを殴りだす。でなきゃタバコを買いに行くと言って、それきり戻ってこない』」「ママは"愛"って言葉が大嫌いだった。ふつうの人が"淫売"って言うみたいにその言葉を言ってたわ」「子供も大嫌いだった。うちの子たちがまだ小っちゃかったころ、四人とも連れてママと空港で会ったことがあるの。そしたらあの人『こっちに来させないで!』だって。ドーベルマンの群れかなんかみたいに」<>「愛は人を不幸にする」と母は言っていた。「愛のせいで人は枕を濡らして泣きながら寝たり、涙で電話ボックスのガラスを曇らせたり、泣き声につられて犬が遠吠えしたり、タバコをたてつづけに二箱吸ったりするのよ」「パパもママを不幸にしたの?」わたしは母に訊いた。「パパ?あの人は誰ひとり不幸にできなかったわ」< いや、この部分がどの程度「事実」に基づいているか、あるいは内容の「妥当性」はいかほどかを別にして、この「切れ味」は相当なものだ。 これが作家の実際の母親の発言に近いとしたら、この母にしてこの作家というところは確かにある。訳者の作家を評する言葉を借りれば「冷徹な洞察力と深い教養と、がらっぱちな、けつをまくったような太さが隣り合わせている」。 他に、アルコール依存症の自身を題材にとった「最初のデトックス」「どうにもならない」「ステップ」では、「悲惨」な状況をしかし淡々と描くことによってかえって日常の切迫感が浮き彫りになり、サンフランシスコ群刑務所で創作を教えた経験に基づいた「さあ土曜日だ」では、一人称を服役囚にして、自らが経験した「先生」も登場させるのだが、悲しいラストも含めて「小説」としてとりわけ印象に残る。 あるいは、三番めの夫との出会いと別れが回想される「ソー・ロング」も、わずか15ページほどで過去と現在が映像的なイメージで見事に交錯する。 もしかしたら、映像喚起的というのもこの作家の特質の一つかもしれない。作家には、「大丈夫」ではない自身やその周囲を観察し、想起し、認知する視線がいつもある。感情的にも不安定で愚かしい行動に走る自身をそして周囲を、肯定するのではなく「自覚」し「認知」している。 繊細で鮮やかな描写も、そこから始まる。だからどんなに苛烈な場面や物語でも、どこかに「優しさ」に似たものを感じる。 最後に翻訳について。原文の英語がわからないし、わかったとして翻訳の良し悪しを判断する力量などないので単なる印象になってしまうが、岸本佐知子の翻訳はすばらしいと思う。では、DEGUTIさん、次回、お願いいたします。T・KOBAYASI・2022・06・30追記2024・05・16 投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目)(51日目~60日目)(61日目~70日目)(71日目~80日目) (81日目~90日目) というかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。

2023.01.20

コメント(0)

-

週刊 読書案内 ケン・リュウ「紙の動物園」(早川文庫)

ケン・リュウ「紙の動物園」(早川文庫) 表題になっている「紙の動物園」で2012年、ネビュラ賞とヒューゴー賞と世界幻想文学大賞の短編部門で受賞、史上初の三冠を達成し、2013年にもヒューゴー賞の短編部門で受賞した作家ケン・リュウという人の短編集「紙の動物園」(早川文庫)を読みました。ケン・リュウ短編傑作集1です。 ちなみにネビュラ賞というのはアメリカSFファンタジー作家協会 (SFWA) が主催していて、アメリカ合衆国内で刊行された英語のSF(スペキュレイティブ・フィクション)やファンタジー作品を対象にした文学賞だそうで、ネビュラとは星雲のことだそうです。 一方、ヒューゴー賞というのはワールドSFソサエティ(世界SF協会)というSFファンの団体が、ネビュラ賞とほぼ同じジャンルの対象作品の中から選ぶ賞で、ヒューゴーというのは人の名前だそうです。 ついでですが、世界幻想文学大賞というのは、これもアメリカの文学賞らしいですが、世界幻想文学大会という大会の参加者の投票で決めるファン投票の賞のようで、過去には長編部門で村上春樹の「海辺のカフカ」(新潮文庫)が受賞したり、最近では、2021年、松田青子の「おばちゃんたちのいるところ」(中公文庫)という小説が「Where the Wild Ladies」という英語の題名で短編部門の受賞作として出ていて、驚きました。 それぞれの賞の受賞作をネットで検索しましたが、ぼくはSFとかファンタジーとか、ほとんど読んだことのないということもあって、知らない作品ばかりでしたが、アーシュラ・K・ル・グインとかスティーヴン・キングとかの名前を見つけて、ちょっとホッとしましたですね。で、この作品集、「紙の動物園」(早川文庫)のラインアップはこんな感じです。「紙の動物園」「月へ」「結縄(けつじょう)」「太平洋横断海底トンネル小史」「心智五行」「愛のアルゴリズム」「文字占い師」 で、最初のページを繰ると、こんなふうに始まっています。 ぼくの一番古い記憶は、ぐずぐず泣いているところからはじまる。母さんと父さんがどんなになだめようとしても泣くのをやめなかった。 父さんは諦めて寝室から出ていったけど、母さんはぼくを台所につれていき、朝食用テーブルにつかせた。 「看(カン)、看(カン)」そう言うと母さんは、冷蔵庫の上から一枚の包装紙を引っ張って手に取った。永年、母さんはクリスマス・ギフトの包装紙を破れないように慎重にはがし、冷蔵庫の上に分厚い束にして溜めていた。 母さんは紙を裏返してテーブルに置くと、折りたたみはじめた。ぼくは泣くのを止め、興味津々の面持ちでその様子をうかがった。 紙をひっくり返し、またおる。折り筋をつけ、つぶし折り、折りこみ、まわし、つまんで、ついにすぼめた両方のてのひらのなかに紙が見えなくなった。それから折りたたんだ紙を口元に持っていくと、風船のように息を吹きこんだ。 「看(ホラ)」母さんは言った。「老虎(ラオフー)だよ」(P10~P11) 「紙の動物園」の書き出しです。中国で生まれて、アメリカで暮らしている青年の回想シーンで始まる、文庫本で20ページほどの短編小説でした。 お母さんが、折り紙に息を吹き込むところが小説の「キモ」なのですが、あとはお読みいただくのがいいと思います。 所収されている他の短編も、遜色ありません。どの作品も、マア、好き、好きはあるかもしれませんが、実によく練られて、見事な「落ち」が待っています。短編小説のお手本のような作品といってもいいでしょう。次々と読めてしまいます。 ついでに、ケン・リュウ短編傑作集2の「もののあわれ」(ハヤカワ文庫)に手が伸びる方もたくさんいらっしゃると思います。彼の短編のシリーズは、現在、ケン・リュウ短編傑作集6まで、ハヤカワ文庫で出ています。 ぼくは傑作集3で手が止まっていますが、先日、今年80歳になった元同僚のお友達の女性とケン・リュウについて話をしました。「おもしろかったやろ。」「そうやねえ、おもしろいねえ。いろいろ手を変え、品を変えやねえ。それぞれ知らん世界の話やねんけど、でも、五つめくらいで、『なんか、みんな、おんなじやん』って思い始めてしまうねえ。」 さすがの眼力ですね。1作1作、別々で読んでいるとわからないのですが、続けてよむと、「胸を打つ話」を方法的に書けるアイデアと技術で書いているんじゃないかという疑いが浮かんでくるのですね。 それぞれ面白いのですから、まあ、それでいいのですが、老人は飽きちゃうんです。老人が、なぜ飽きちゃうのか、そこが、どうも、この作家の肝かもしれませんね。で、最後に余計な一言でしたね(笑)。 マア、とりあえず「紙の動物園」手に取ってみてください。評判は上々ですよ。

2022.10.18

コメント(0)

-

週刊 読書案内 ジェニー・エルペンベック「行く、行った、行ってしまった」(浅井晶子訳・白水社・エクスリブリス)

週刊 読書案内 ジェニー・エルペンベック「行く、行った、行ってしまった」(浅井晶子訳・白水社・エクスリブリス) 2016年のトーマス・マン賞受賞作品だそうです。トーマス・マン賞というのがドイツではどういう評価の文学賞なのかは知りませんが、フランツ・カフカ賞とか、トーマス・マン賞とか、かっこいいですね。 市民図書館の新入荷の棚で見つけました。ジェニー・エルペンベック「行く、行った、行ってしまった」(浅井晶子訳・白水社・エクスリブリス)です。 未来はこれからまだ何年も続くのかもしれないし、ほんの数年しか続かないのかもしれない。いずれにせよ、たったいまからリヒャルトはもう、毎朝大学に出勤するために時間どおり起きる必要はない。これからは、ただ時間があるばかりだ。旅行する時間、と言う人もいる。本を読む時間。プルースト、ドストエフスキー。音楽を聴く時間。時間があることに慣れるのにどれくらいかかるかはわからない。いずれにせよ、リヒャルトの頭はこれまでどおり働いている。この頭を使って、これからなにをすればいい?(P7) こんな冒頭で始まります。大学教授の職を定年退職したリヒャルトという老人が主人公でした。ほぼ、彼の一人語りと言っていいのですが、「リヒャルトは」となっていますから、まあ、本人自身というわけではなさそうです。 で、リヒャルトは、今や、妻も子供もいない一人暮らしの生活の中にいるようです。若い読者のことはわかりませんが、ぼくなんかは、別に大学で研究者をしたことがあるわけではありませんが、この、ちょっとぺダンティックだけれど、することがないらしい老人という設定にはまりました。古典文献学の教授であったらしいところが、小説全体の「文学的トーン」を無理なく支えていて、まあ、そのあたりも読ませます。 若い女性教師と大人の生徒たちは、文字を読む練習をしている。それから単語よむ練習をする。アルファベット順に、Auge (目)、Buch(本)、Daumen(親指)、Cで始まる単語はあまりないので飛ばす。「目」と「親指」のときには、二重母音についても話す。「アウ(au)」「オイ(eu)」「アイ(ei)」そして「アイ(ei)」から長母音「イー(ie)」の説明に移る。「ここ(ヒイーーア)」と発音しながら、長い母音を発音する際に口から漏れるすべての空気に手を添える。 授業中、部屋のドアは開けっぱなしだ.。ときどき生徒が遅れて入ってくることもあれば、授業を受けていた生徒が荷物をまとめて、授業の真っ最中だというのに、謝りながら出ていくこともある。最後の三十分、若い女性教師は、すでに中級以上の生徒のために助動詞habenと seinを使って練習問題をさせる。私はいく(イッヒ・ゲーエ)、と教師は言うと、腕を振って右から左へ数歩歩いてみせ、それから肩越しに後ろ、つまり過去を指してこう言う。昨日(ゲスターン)私は行った(イッヒ・ビン・ゲカンゲン)。 それからこう言う。ある方向への動きを意味する動詞の過去形を作るには、たいていの場合、助動詞seinを使います。活用は、私は~した(イッヒ・ビン)、彼は~した(エア・ビン)、などですね。私は行った(イッヒ・ビン・ゲガンゲン)、私は飛んだ(イッヒ・ビン・ゲフローゲン)、私は泳いだ(イッヒ・ビン・ゲシュヴォメン)。教師はまた腕を振ってもとの場所に戻り、「飛ぶ」を表すために両腕を広げ、ホワイトボードの前を泳いでみせる。 俺はすごい(イッヒ・ビン・ズーバー)、と突然アポロンが言う、ハイハイ、と教師が言う。確かにあなたはすごいですよ、でもいまは過去形の練習をしてるの。(P8) ヒマなリヒャルトがヒマつぶしのために覗いたアフリカからの難民のためのドイツ語教室のシーンですが、小説の題「行く、行った、行ってしまった」は、初級ドイツ語を学ぶこの教室での動詞の時制変化の例からきているようです。 まあ、この辺りの行動は、元学校教員のボランティアとしてはありがちですが、さて、「これから一日中誰とも話さずひとりで過ごすとなったら、正気を失わないよう気をつけなければ」なんて考えている古典文献学の名誉教授がやるかなとか思いながら読んでいます。 で、そんなリヒャルトがアレクサンダー広場で、ハンガーストライキをしているアフリカからの難民たちが掲げるプラカードを見て変わり始めます。「我々は目に見える存在になる」 その言葉が、1990年、「一晩のうちに突然別の国の市民」になったリヒャルト自身の経験を想起させ、「壁」がよみがえってきます。 ここに新たな「壁」が作られている。「壁」とは何か? 読者に、そんな問いを思い浮かべさせながら、小説は、ここから佳境に入ります。 たったいまから本来ここにいてはならないことになった男たちのために、ベルリン州政府がなおも支払い続けるのはドイツ語講座の授業料だけだ。男たちはほぼ五か月前、老人ホームに受け入れられたときにドイツ語を学び始めた。 行く(ゲーエン)、行った(ギング)、行ってしまった(ゲカンゲン)。 四か月前、彼らはシュパンダウ地区に引っ越し、その後、ここの申請の審査や面会などで何度も授業に出そびれ、そのたびにまた最初からやり直した。 行く(ゲーエン)、行った(ギング)、行ってしまった(ゲカンゲン)。 一か月ほど前、彼らの友人たちが施設の屋根に上ったとき、彼らはドイツ語の授業に出る代わりに、ドラム缶の焚火を囲んで立ち、屋根に目を向け続けた、その後、またしてもほぼすべてを忘れてしまったために、もう一度最初からやり直した。 行く(ゲーエン)、行った(ギング)、行ってしまった(ゲカンゲン)。 いまや、さまざまな寝場所から、いまも週に二回、語学校に行ってドイツ語を学び直している者はごくわずかだ。 行く(ゲーエン)、行った(ギング)、行ってしまった(ゲカンゲン)。(P328) 難民の青年が、「アブロキュイェ、アブラボ」という歌を静かに歌っています。母よ、ああ、母よ、あなたの息子は恐ろしい旅をした。異国の岸へ流れ着いた。あたりは暗闇。孤独の中で私がなにを耐え忍ぶか誰も知らない。使命を果たせないのは恥。どうしてこのまま帰れよう?敗残者の名を受け継ぐ子などなし。それならいっそ死んだほうがまし、永遠に恥をさらすより。我らが先祖の霊よ、我らが先祖の神々よ、異郷にいる我らが兄弟を見守り給え。彼に幸せな帰郷を恵み給え。ヨーロッパに暮らす者なら皆、彼らの嘆きを知っている。 小説の終盤、プラカードの言葉にうながされて出会ったアフリカの友人たちのことが老教授によって思索されています。 安穏と暮らす予定だった自らの国の難民追い払い政策という政治的事件に直面する老教授リヒャルトが、自身の人生での出会いと別れの回想と、現実に起こっている、新しい友だちとの出会いと別れの葛藤と悲哀を「行く(ゲーエン)、行った(ギング)、行ってしまった(ゲカンゲン)。」というリズムに乗せて描いた、退職人生を生きる老人には身につまされる傑作でした。 作者はジェニー・エルペンベック(Jenny Erpenbeck)という50代の女性作家ですが、老教授の姿をユーモアと皮肉を交えて描いている客観性は、女性からの視点かもしれませんね。ジェニー・エルペンベック(Jenny Erpenbeck)1967年ベルリン(当時は東ベルリン)生まれ。1985年に高校を卒業後、二年間の製本職人の見習いを経て、舞台の小道具係や衣装係として働く。1988年から90年にかけて、フンボルト大学で演劇学を学ぶ。1990年からはハンス・アイスラー音楽院でオペラの演出を学び、1994年以降、舞台監督としてオペラの演出を手がける。1999年、『年老いた子どもの話』(河出書房新社)で小説家としてデビュー。代表作にHeimsuchung(2008年)、Aller Tage Abend(2012年)などがある。 2015年に発表した本書はベストセラーとなり、翌年トーマス・マン賞を受賞。これまでに12の言語に翻訳されている。

2022.09.23

コメント(0)

-

週刊読書案内 田口俊樹「日々翻訳ざんげ エンタメ翻訳この四十年」(本の雑誌社)

100days100bookcovers no75 (75日目)田口俊樹「日々翻訳ざんげ エンタメ翻訳この四十年」(本の雑誌社) 100日100冊チャレンジですが、75冊目が回ってきました。これで四分の三ですね。100冊ぐらいどうってことないだろうというのが、KOBAYASI君とSODEOKAさんをお誘いしたときの本音でした。始めたのが、昨年、2020年の連休明けくらいからですから、今で、だいたい500日くらいたちました。色々出てきましたが、ここの所洋物のエンタメですね。まあ、矢作俊彦は雰囲気が洋物ですね。 で、どうしようかと考えこんでいたときに読んでいたのがこの本でした。 田口俊樹「日々翻訳ざんげ」(本の雑誌社)。 今回は気を楽にしてこの本でどうでしょう。副題が「エンタメ翻訳この四十年」です。なんか、流れにピッタリだと思いません?SODEOKAさんが最初のころに紹介してくれたローレンス・ブロックの翻訳者ですね。1950年生まれで早稲田の1文を出てウロウロした後で都立高校の英語の教員になったそうです。 そのあたりのことを書いている様子にちょっと共感したんですが、こんなふうに書かれています。 私は1977年に都立高校の英語教員になってる。三年ばかり、小さな出版社と児童劇団を経てのことで、英語の教師になってまず痛感したのは英語に関わる自分の実力のなさだった。大学の受験問題など生徒に持ってこられ、質問されても即答できない。今は時間がないからとその場限りの言い訳をして問題を預かり、そのあと辞書と首っ引きになって必死に調べたり、先輩の先生に教えを乞うたりして、翌日、十年もまえから知っていたような顔をして生徒に解説していた。それが情けなかった。 そういう情けなさから自分を救うには、これはもう自分が勉強するしかない。そうは思ったものの、生来の勉強嫌いである。どうしたものかと考えあぐねていたときのこと、当時早川書房の編集者をしていた高校同級生の染田屋茂とたまたま会う機会があり、ふと思い立って、翻訳をやらせてくれないかと頼んでみた。英語をただ勉強するのではなく、翻訳という目的を持てば要するに、実入りもあるとなると―勉強嫌いもさすがに勉強するのではないか。思えばなんともご都合主義なことだった。 なんだか、信じられないような始まりですね。でも、このやる気のなさと、戸惑いには覚えがあります。 もっとも彼は、その結果、本格的な翻訳者になったわけで、ぼくなんかと比べるのは失礼でしょうが、その時から40年、訳しに訳した年月を、ほぼ時代順に回想したエッセイです。 《翻訳者ネットワーク「アメリア」》というところに連載していた記事らしいですが、本は3章立てで、第一章が「ミステリー翻訳者」、出てくる名前がジョン・ウィンダム「賢い子供」、ウェイド・ミラー『罪ある傍観者』、ローレンス・ブロック『泥棒は選べない』『聖なる酒場の挽歌』、アン・タイラー『アクシデンタル・ツーリスト』、マイクル・Z・リューイン『刑事の誇り』、エルモア・レナード『マイアミ欲望海岸』、クレイグ・ライス『第四の郵便配達夫』です。 第2章が「昨日のスラング、今日の常識」で、チャールズ・バクスター『世界のハーモニー』、ネルソン・デミル『チャーム・スクール』、フィリップ・マーゴリン『黒い薔薇』、ジョン・ル・カレ『パナマの仕立屋』、ボストン・テラン『神は銃弾』、デイヴィッド・ベニオフ『25時』。 第3章が「悪人はだれだ?」で、リチャード・モーガン『オルタード・カーボン』、ジェームズ・M・ケイン『郵便配達は二度ベルを鳴らす』、レイモンド・チャンドラー「待っている」ですね。 こうやって並べてみると、懐かしい名前にお出会いになられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 ぼくにとって、田口俊樹は、なんといってもローレンス・ブロックの訳者だったのですが、女性の訳者ばかりだと思っていたアン・タイラーとか訳しているの知って、「おや、まあ!」 だったり、「寒い国から帰ってきたスパイ」の宇野利泰のあと、ジョン・ル・カレの大作といえば村上博基だったのですが、その後を継いだのが田口俊樹だったようで、「そういえば、そんなことがあったな。」 とか、もっとも、著者に送ったメールの英語がへたくそ(自分でおっしゃっている)で、カレの機嫌を損じて冷や汗をかいたことも書いてありますが、だからでしょうか、すぐに加賀山卓朗に代わっています。 著者田口俊樹が高2のときに田中西二郎訳で初めて読んだ「郵便配達は二度ベルを鳴らす」の8人目の新訳挑戦の話も面白いのですが、ここでは折角なのでチャンドラーについて、ちょっと引用します。 今の若いひとにはさほどでもないのだろうが、私の世代にはレイモンド・チャンドラーというのは超のつくビッグネームだ。ダシール・ハメット、ロス・マクドナルドと並んでハードボイルド御三家と呼ばれる一人で、私立探偵の代名詞と言ってもいいフィリップ・マーロウの生みの親である。 この年(2007年)の三月、そのフィリップ・マーロウものの最高傑作と言われる「ロング・グッドバイ」の新訳が村上春樹訳で上辞され、いっとき翻訳ミステリー・シーンを賑わせた。それに合わせて、早川書房の「ミステリマガジン」四月号でチャンドラー特集が組まれ、「待っている」の新訳の仕事が私にまわってきたのである。その依頼電話を受け、編集者の話を聞いたあと、受話器を置いたときには本当に武者震いがした。大好きな作家の大好きな作品ということももちろんあった。が、二十七歳で翻訳を始めて三十年、ようやく自分もチャンドラーを訳さないかと請われる翻訳者になれたか、といった感慨が深かった。 翻訳の失敗、日本語に対するこだわり、まあ、お決まりといえばお決まりの回想記なのですが、こういう飾らない文章が読ませるんですよね。いかにも「本の雑誌社」が出しそうな本で、ちょっと暇なんだけどいう方にはぴったりだと思います。 ちなみに最後の文章に出てきた「村上春樹」ですが、村上春樹は1949年1月の生まれです。1年浪人していますから、田口俊樹は早稲田の同じ学部の一つ後輩ですね。まあ、相手は世界の村上なのですが、なんか、偉ぶらない田口俊樹の書き方にしみじみしました。 というわけで100days100bookcoversの本編は終わりですが、ちょっと追記があります。というのは、最初の引用に出てきた染田屋茂という人は、実は名前を二つだか三つだか持っている名うての翻訳家です。 みなさん、スティーブン・ハンターという作家の「スワガー・サーガ」って呼ばれている傑作シリーズをご存知でしょうか。アール・スワガー(第二次大戦)とボブ・リー・スワガー(ベトナム戦争)という、親子のスナイパー、銃の名人のお話です。 父と息子の活躍を、それぞれの戦場を舞台に描いたシリーズが、扶桑社文庫に10冊くらいあります。中でもボブ・リー・スワガーの活躍を描いた「極大射程」(新潮文庫)は映画にもなったらしくて有名ですが、その訳者である佐藤和彦というのは染田屋茂の別名ですね。ぼくは、最近エンタメを読みませんが、10年ほど前に夢中になったシリーズだったので、「おや、まあ!」 とうれしくなって追記しました。それではYAMAMOTOさん、お次をよろしくね。2021・09・04・SIMAKUMAくん追記2024・04・20 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。

2022.06.13

コメント(0)

-

週刊 読書案内 ホルヘ・ルイス・ボルヘス アドルフォ・ビオイ・カサレス「ボルヘス怪奇譚集」(晶文社・河出文庫)

ホルヘ・ルイス・ボルヘス アドルフォ・ビオイ・カサレス 「ボルヘス怪奇譚集」(晶文社・河出文庫) ホルヘ・ルイス・ボルヘス、1899年8月24日 にアルゼンチンのブエノスアイレスで生まれ、1986年6月14日スイスのジュネーブで亡くなった、文字通り天才詩人です。天才をつけるなら文学者より詩人がいいなと思ったからそう書いたまでですが、まあ、一言「天才」といった方がいいのかもしれません。なんで、天才というかといえば、ぼくごときには、いったいこの人物が何者であるのか、読んでも考えても、まあ、よく分からないからですね。 で、ここに1冊のアンソロジーがあります。「ボルヘス怪奇譚集」。今では河出文庫で読むことができるようですが、1976年、ぼくがまだ学生だったころに晶文社から翻訳が出た本です。 要するに「怪奇譚」ですが、アンソロジーと言ったのは、世界中の書物の中からボルヘスとカサレスという作家の二人が探してきた「怪奇譚」が、何の手も加えられることなく載せられているだけだからです。 「千夜一夜物語」とか「荘子」とかにはじまって、まあ、ぼくがその書物や著述者の名前を知っているだけでも、プルターク英雄伝、ギボン、モーム、ヴァレリー、カフカ・・・・と際限なく出てきます。知らない人や書物もたくさん出てきますが、それらの書物の数行、ないしは数10行が抜き出されているだけの本です。もっとも、すべてが実在の書物なのかどうか、相手がボルヘスなので明言できませんが、引用にはすべて出店が書かれていますから、この本の場合は実在からの引用だと思います。 訳しているのは、あの!柳瀬尚紀です。あの!と言ったのはジョイスの「フィネガンズ・ウェイク」を訳した人だからですが、「それがどうした!?」といわれてしまうと返事のしようがありません(笑)。 で、その柳瀬尚紀が「訳者あとがき」でこんなふうに解説しています。 ボルヘスには笑いがあるということを、訳者は近頃しばしば思うようになった。さきに四苦八苦しながら「幻獣辞典」を翻訳した過程でも、ときおり笑いにすくわれるようなことがあった。そういえば、たとえばカーター・ホィーロックもその精緻なボルヘス論「神話創造者」の冒頭で、「驚くべき、深遠な、ユーモラスな、幻惑的なボルヘスの幻想の世界」と記していて、《humorous》の一語を忘れていない。本書はいわば《おかしみ》のアンソロジーとして読むことができる。 とはいっても本書はたんにさまざまの《おかしみ》のアンソロジーではなく、反復されるおかしみのアンソロジーである。本書のおかしみに出会って弛緩する我々の知的な筋肉がふとこわばるとすれば、それはここにおさめられた短い話(テイル)の背後に、いや前後に、あるいは過去と未来に《反復》というおぞましい影を何重にも見るからだ。現に、ボルヘスのおかしみを語る訳者自身、カーター・ホィーロックを反復しているではないか。 アントニー・カーリガンは、「われわれが反復しないなら、それは臆病だ」といい、ルイス・マクニースを引用する(英語版序文)。 新しいものが何ひとつないことを 知っているがゆえに何ごとをもはじめないのは 衒学的な詭弁― 原罪だ。 というわけで、ぼくがいうことはなにもありません。でも、それでは、あんまりなので、ぼくの頭でも面白いと思ったところを引用します。柳瀬氏がおっしゃるところの反復の反復ですが、まあ、文学というのはそういうものだということですね(笑)。囚われ者の誓い 黄金の銅の壺から外へ出してくれた漁師に妖霊はいった。「わしは異端の妖霊のひとりで、ダヴィデの子ソロモン(ふたりとも安らかならんことを!)に背いたのだ。わしは負けた。ダヴィデの子ソロモンは神のいだけとわしに命じ、自分の命令に従えといった。わしは断った。王はこの銅の器にわしを閉じ込め、蓋に至高の御名を押し、服従した妖霊に命じてわしを大海の真只中へ投げ込ませた。わしは心の中でいったのだ、『わしを救い出してくれるものがあれば、そいつを永久に金持ちにしてやろう』とな。ところがまる百年たっても、わしを助け出してくれる者がいない。そこで心のなかでいったのだ、『わしを救い出してくれる者があれば、そいつに大地の魔法を残らず明かしてやろう。』しかし四百年たっても、わしは海の底だった。それからわしはいった、『救い出してくれる者があれば、そいつに三つの願いをかなえてやろう。』しかし九百年たった。そこでやけっぱちになって、わしは至高の御名のもとに誓ったのだ。『わしを助け出してくれる者があれば、そいつを殺してやろう。おお、わが救い主よ、死ぬ覚悟をせい!』」「千夜一夜物語」第三夜(P48~49)物語 王はクシオスを完全に別な国に連れ去れと命じた(「余は汝を死に処するが、しかしクシオスとして死ぬのであって、汝として死ぬのではないぞ!」)。彼は名前を変えられ、顔立ちの特徴も巧みに削り取られることになった。その新しい国の人々は彼に新しい過去をつくり、新しい家族を用意し、彼自身の才能とは似ても似つかない才能を準備しておくことになった。 たまたま彼が昔の生活の何かを思い出すと、彼らはそれを打ち消して、彼が狂っているとか何とかいいきかせるのだった・・・・。 彼のために家族が用意されていて、妻も子供たちも彼の妻であり子であるといった。要するに、一切が一切、皆が皆、彼におまえはおまえではない人間だと告げるのだった。ポール・ヴァレリー『未完の物語』(1950)(P124)おそらくは幻惑的な 仮面の男は階段を登っていた。彼の足音が夜の闇にこだました。チク、タク、チク、タク。アグゥイル・アセベド『幻影』(1927)(P127) いかがでしょう。河出文庫で読めるそうです。バスとか電車とかでスマホとか覗いていないで、こういうので首を傾げるというのもアリではないでしょうか。 ちなみに、今回の案内のきっかけは、年相応に自分の部屋でよろけて、書棚から転げ落ちてきた数冊の一冊ということで、他意はありません。どうぞ、お楽しみください(笑)。追記2022・06・09 英語圏の文学の翻訳といえば、最近(?)では柴田元幸さんが有名ですが、1970年代のスターは柳瀬尚紀さんでした。今回取り上げたボルヘス、「不思議の国のアリス」のルイス・キャロル、そして「飛ぶのが怖い」のエリカ・ジョング、ロアルド・ダール・コレクション。ジェームス・ジョイスの「フィネガンズ・ウェイク」は1990年になってからですが、話題の新刊書は書店に平積みされていました。お調子者のぼくは早速購入しましたが、歯が立ちませんでした。その後、河出文庫になりましたが、やはり絶版のようで、調べてみると、文庫の古本としては破格の価格になっていて驚きました。 柳瀬さんは1943年のお生まれでしたが、2016年に亡くなられたようです。昔の職場の同僚の方で、早稲田で同級生だったという方のお話をうかがったことがありました。「フィネガンズ・ウェイク」が出たころのことです。内容は忘れてしまいましたが、その方が柳瀬尚紀と知り合いだということがうらやましいと思ったことだけ覚えています(笑)。

2022.06.09

コメント(2)

-

週刊 読書案内 ジョセフィン・テイ『時の娘』小泉喜美子訳 早川書房

100days100bookcovers no74(74日目)ジョセフィン・テイ『時の娘』小泉喜美子訳 早川書房 ハードボイルド・ミステリーの名作の紹介が2作続いて、次にどうしようか。血管が切れたせいか、歳のせいか、いやいや元から、根気も続かない。想いはさだまらずに次から次へとフワフワと飛んで元に戻ってこない。次の本もなかなか決まらない。愉しい惑いの日々でした。 罪を犯して追われる側目線のノワール小説か?熱く固く茹でるよりも、温かいハートウォーミングなヒューマニズムなものにしようか?といつも以上に、これまで読んだものを落ち着きなく思い出して過ごしていました。 そのうち、思いつきました。「ハードボイルド」ものは現場が大事。それならその逆の現場にいかないものを。「安楽椅子探偵」にしましょう。キッチンやリビングで、あるいは、ベッドの上で推理して謎を解き明かすってやつ。自粛中の私にはちょうどいい。(持病の調整に苦労してる上に、明日はコロナワクチン2回目。コロナウイルスの抗体を装備するまでは自粛してろと自分にいい聞かせて暮らしてますから。) 安楽椅子探偵ものをいろいろ思い返しているうちに、すっかり忘れていた『時の娘』のことを突然思い出しました。結構印象深くて、読後は興奮しましたが、調べながらの読書で骨が折れ、もう読まないだろうなと思って、本は処分してるはずです。(お金で買えないものは残しておいていいけれど、買えるものは処分するほうがいいと思っているので。まして、図書館で借りれるものは。)作者の名前も忘れていたのに、いきなり天のお告げのように、この本しかないという思いに取り憑かれてしまいました。 『時の娘』ジョセフィン・テイ 小泉喜美子訳 早川書房 作者はスコットランド生まれのジョセフィン・テイ。翻訳は小泉喜美子。 Wikipediaを見ると、――『時の娘』は歴史ミステリ、ベッド・ディティクティヴの分野における嚆矢的存在として著者の代表作となっており、英米だけでなく、日本のミステリー作家にも影響を与えている。また、グラント物の第3作『フランチャイズ事件』をレイモンド・チャンドラーは気に入っているという。―― チャンドラーに繋がってるやん! 翻訳の小泉喜美子も調べたら、有名なミステリー作家、翻訳家なんですね。この間からよくお名前が出てくる内藤陳の恋人だったこともあったそうです。これはますますピッタリね。 タイトルの『時の娘』(The Daughter of Time )とは、「真実は時の娘」(英語:Truth is the daughter of time.ラテン語:VERITAS TEMPORIS FILIA)という古い諺に由来するそうです。「真実は、時間の経過によって明らかになる」という意味なんですって。 で、いつもの図書館から借りてきたら、文庫本の表紙が変わっていました。以前はロンドン塔の絵でしたが、「リチャード三世」の肖像画になっています。この表紙はいいですね。読むときに必要な小道具です。読み手もこの表情、骨格、まなざしを見てどう感じるか考えながら読めますね。 シェイクスピアの『リチャード三世』ってこれほど恐ろしいおぞましい人はいないと思ったものです。小学生のころ、友達が読んでいた漫画を盗み見て、醜く恐ろしいリチャード三世のセリフを読んで、震え上がった記憶があります。いつも言ってますが、長いこと恐がりだったんで、そのあと「リチャード三世」絡みのものには近づきませんでした。その漫画は未だに誰が描いたのかも知りません。でも、漫画家、物書き、芝居や映画関係者にとっては、これほど魅力的な悪のキャラクターはないのですね。40過ぎてからやっとそんなことも知りました。ネットを見ても、リチャード三世役をつとめた錚錚たる俳優の名前が出てきます。ローレンス・オリヴィエ、アル・パチーノ、イアン・マッケラン、ベネディクト・カンバーバッチ、平幹二郎、仲代達矢、江守徹、市村正親、古田新太 etc. etc. 心理学者にとっても興味深いキャラクターなんですね。精神分析医で文化庁長官在職時に亡くなった河合隼雄と、最近シェイクスピア全作品を翻訳したと話題の松岡和子の、1999年刊行の対談集『快読シェイクスピア』(新潮社)の中で、この役を「やりたがっている俳優は多いが、日本人には難しいのではないか」「こんな役をやろうと思ったら、毎日ビフテキを食べてないと」「狩猟民族で、血の滴る肉を食べてそう」とかの話題も出てきてます。 でも、このシェイクスピア劇のリチャード三世の人物像は、実在したリチャード三世本人とはかなり違うらしい、と今では受けとめられていますね。数年前に彼の遺骨が発見されて、本物かどうかという話題が世界的なニュースにもなりましたね。現在のDNA鑑定技術で本物と認定されて、子孫もおられる、骨格からはせむしではなかったことも分かったと聞きました。これを投稿したら、あとで『王家の遺伝子―DNAが解き明かした世界史の謎』石浦章一著(講談社ブルーバックス、2,019/06/20刊)も図書館から借りてくるつもりです。 『時の娘』の内容は、足を骨折して入院中のスコットランド・ヤード(ロンドン警視庁)のグラント警部が、肖像画を初めて見て、実在のリチャード三世についての世間一般の悪人説に違和感を持ち、友人たちの協力で本や資料を集めて、リチャード三世の汚名を晴らすべく、文字通りベッドの上で推理していくという話です。グラントは、世間に伝わっている話のネタ元は、聖トマス・モアだと考えます。どこかで聞いた名前でしょ。『ユートピア』の著者で、ヘンリー八世の離婚に反対して死刑に処せられた人です。400年後にカトリック教会より殉教者として聖人とされています。あの立派なトマス・モアが『リチャード三世伝』を書いたのです。そりゃ世間は信じますね。しかしグラントは、リチャード三世はトマス・モアが物心つく頃に殺されているのだから、モア自身は直接見聞きしたわけではない。ではその元ネタは誰からなのか、推理と物証を探そうとします。警察官の職業意識から常に「それをすれば、誰が得をするのか。」という点から考えます。リチャード三世が悪虐な人間であるという噂が得になるのは誰か?トマス・モアの周辺の人物では当時のカンタベリー大司教ジョン・モートンではないか、モアはモートンの書いたものを書き写したに過ぎないのではないかと推理します。推理の根拠は、イギリス史の王朝史と関わってくるので、多少面倒ですが、ちょっとメモします。 リチャード三世は、15世紀イギリスで、ランカスター家とヨーク家が戦った薔薇戦争の、ヨーク家側最後の王となった人物。人気のあった長兄エドワード四世の急死後、王位継承権のあったエドワード四世の王子二人(リチャード三世の甥)をロンドン塔に幽閉して殺し、次兄ジョージや義姉らも殺して王位に就きますがわずか2年で、フランスに頼っていたランカスター家の傍系のヘンリー七世(この後、チューダー朝創立)との戦いで敗死しました。(ここまで歴史) (小説に戻って)グラントが考えたのは、リチャード三世の悪い噂で得をするのはだれかということ。それは、彼に代わって権力を手にした人間。さっきのジョン・モートンは、リチャード三世の時は不遇で、ヘンリー七世時代には取り立てられ、大司教に出世したのですから、その時のチューダー朝ヘンリー七世を正当化するために、前のヨーク朝リチャード三世のないことないことの悪口を並べ立てたという見立てです。そういう推理で物証もある程度揃えたあたりで、実はすでにリチャード三世善人説は歴史上唱えられているということを知るはめに。チューダー朝のあとのスチュアート朝ころには、彼に関する事実も明らかになった部分もあることが分ったという展開です。でも、一度世間が受け入れた説は、のちに事実が判明しても、なかなか改まらないということにも触れる展開です。 翻訳者小泉喜美子氏もかなりの熱のいれようで、巻末の「訳者あとがき」にすでに1953年に村崎敏郎による翻訳が出ていることを紹介し、そこに掲載されていた江戸川乱歩の解説の要約を紹介しています。ここに一部抜粋しておきます。 ――1 1952年、探偵小説評論家アンソニー・バウチャーは『時の娘』を年間第一位とし、さらに全探偵小説のベストの一つと激賞した。 2 氏(江戸川乱歩氏のこと、以下同様)もまた、それに同感である。 3 氏は昔から「探偵小説は科学と文学の混血児の如きもので、そこに一般文学と全く異る特徴がある」と唱えてきたが、その「科学」とは最新の理化学上の知識を採り入れるという意味もあるけれども、それよりも「学問的な物の考え方」というところにポイントがある。あらゆる学問を研究する興味は、ことに未知の分野を手に入る限りのデータによって解明して行く面白さは、小説上の探偵の推理の面白さと酷似しているという意味においてである。だから、学問上の論文のような純粋に推理だけの探偵小説があってもよい。 4 そういう意味で『時の娘』は史学上の研究論文と言ってもよい。 5 しかし、最後で、この内容の史実がひっくり返る着想が作者の全くの創意でないことが分ってやや失望するが、この説は一般化していないものなので、決してこの作品の価値をそこなうものではない。『時の娘』は純粋の学問とも相わたる小説である。 と、江戸川乱歩もべた褒めです。もうちょっと、小泉氏のあとがきを載せます。 ―― 『時の娘』の特徴は、形式としては安楽椅子(寝台)探偵、内容としては歴史ミステリ、この二つを結びつけてその二重の制約を作品に課したところにあります。 ―― 歴史ミステリの制約と申しますと、提供されるデータはすべて、史書に記載されているものだけを使う、ということになります。作者の創造した事件を扱う場合とはまったく条件が異るわけです。持ち出してくるデータは万人衆知のものでも隠れた珍説でもかまわないが、とにかく、作者のでっちあげでは困る。先人の遺した記録として世上に通用する資料のみを手がかりとするのですから、条件としては歴史学者が研究する場合と同じです。 それでは史学の研究論文と同じかと言うと、とんでもない。歴史ミステリの生命は、“歴史を見つめるに学者の眼をもってしてではなく、あくまで推理作家の眼をもって眺める”ところにあります。 歴史を歴史学者の眼で眺めるのは歴史学者にまかせておけばいい。推理作家には独自の〝眼“があるはずです。(中略)推理作家のセンスをもって史家の石頭をみごとに笑い飛ばしております。(後略)―― とまあ、翻訳者の解説口調も面白いです。 日本でこれによく似た例を挙げれば、忠臣蔵の吉良上野介とか、幕末の小栗上野介でしょうか。こちらも、実在の人物はフィクションのような悪人ではないし、世間でもそうわかっていながら、悪役と相場を決めて楽しんでいるというところでしょうか。そういえば、野口武彦先生のブログに、最近中国で先生の著書がよく売れていると書かれていますね。特に『花の忠臣蔵』が。恥ずかしながら未読で、これも読まねば。 最後に、こそっと。王朝の交代が「時の娘」を登場させることに大きく貢献するのは明らかでしょうが、王朝が交代しない国ではどうなんでしょうか? あちこちに話題が飛んで、まとまりのない感想ですが、本の題と表紙だけは伝わったでしょうか。SIMAKUMAさんよろしくお願いいたします。2021・08・27・E・DEGUTI追記2022・06・11野口武彦先生の「花の忠臣蔵」(講談社)の楽天市場のリンクです。電子書籍で読めるようです。80歳を越えられましたが、いたってお元気です。「開化奇譚集 明治伏魔殿」(講談社)という新著も、今年の2月に出ています。よろしければどうぞ。クリックすれば楽天の本屋に行けます(笑)追記2024・04・20 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。

2022.06.07

コメント(0)

-

週刊 読書案内 レイモンド・チャンドラー『長いお別れ』(ハヤカワ・ミステリ文庫)

100days100bookcovers no72(72日目) レイモンド・チャンドラー『長いお別れ』(ハヤカワ・ミステリ文庫) 遅くなってすみません、と書くことすら憚られる遅刻で、いまは、やっと書くことができていることにホッとするばかりです。 『長いお別れ』(レイモンド・チャンドラー、清水俊二訳 ハヤカワ・ミステリ文庫) 前回、YAMAMOTOさんの書かれた馳星周の『神の涙』、そのコメント欄に内藤陳の名前が登場したとき、次に何を書くかは即刻決まった。これはもう冒険小説か探偵小説、とはいえ、冒険小説はほとんど読んだことがないので、そうだ、この機会に、久しぶりにチャンドラーを読み返してみよう、と思ったのが、まず第一の間違いだった。 そしてすぐに、第二の間違いをおかす。ここで楽をして、彼の一番短い小説『プレイバック』を読んでしまったのだ。読み終えて、はたと困った。何を書けばいいのか。だいいち、この小説は出来がよくない。遺作であり「謎の問題作」とされているけれど、そうではない。『長いお別れ』の完成後に最愛の妻シシイを亡くし、酒浸りになった末、なんとか立ち直ってようやく書いたこの作品が、『長いお別れ』に比較してありえないほどクオリティが低いのは、当たり前といえば当たり前のことなのだ。この小説を書いた翌年、チャンドラーは亡くなっている。 ここでチャンドラーから離れたらこんなに遅刻することもなかったかもしれないけれど、さらにチャンドラーを読んだことが第三の間違いだった。 『さらば愛しき女よ』を手に取って読み始めると、冒頭20ページほどで、小説としての出来の違いをはっきり感じた。なにより人物像がくっきりと魅力的で、どんどん読める。プロットも人物像も霞に包まれているようだった『プレイバック』とは雲泥の差だ(もちろん、出来不出来以前に好みの問題はあるだろうけれど)。 にもかかわらず、この小説を読み終えても書けなかった。どんどん迷路に入り込んでゆくようだった。エンタテイメント小説について何かを書くというのは、どういうことなのか。書評のプロは知らないけれど、素人が、面白かった、感じるものがあった、という以上の何を書けばいいのだろうか。書く必要があるのだろうか。その小説への「思い入れ」以外に、書けることなんてあるのだろうか。そして、わたしには特にチャンドラーへの「思い入れ」はないのだ。 でも、何かを書かなくてはいけない。ここまで来たら、もうチャンドラーで書くことしか考えられなかった。チャンドラーから何を見つけるのか、それがどんなものであるにしろ、それを書くしかないし、書けばいいのだと開き直って、『長いお別れ』のページを開いた。そして、30ページを読み終えたところで、これは名作だと思った。村上春樹の言っていることはやっぱり正しかった。でも、最初からこれを読めばよかったのかというと、そういうわけでもないのかもしれない。感動が、私が読んだ3作の選択、順番によってより深くなったと言うこともできるからだ。 3冊にしては遅れ方が甚だしいのは、年々劣化する読書速度と、何を書けばいいのかと煩悶していた時間を加味していただけるとうれしい。 『長いお別れ』は、主人公のフィリップ・マーロウが、この小説のキーパーソンであるテリー・レノックスと出会うところから始まる。探偵と酔っ払いとして出会ったが、ふたりはすぐに親しくなる。マーロウの視点で描かれるレノックスは、弱く、妻にしてはいけないタイプの女性に惹かれ、妻とし、それゆえ苦労し、顔には戦争で被弾したと思しき深い傷があり、過去は陰翳に包まれて謎めいている。そんな人物に、その属性をそのまま受け入れながら、マーロウは人間として惹かれてゆく。そしてその経緯、出会いから、妻殺しの容疑者として逃亡するレノックスを幇助するまでの冒頭ほんの数十ページが、この小説を最後まで牽引することになる。 冒頭の魅力は人物像の魅力に直結しているのだけれど、それを引き出しているのは、マーロウの情動と、彼の個別の人生経験と人を見る目、それを文字にできる作家のペンだ。探偵小説としての「型」ではない、生に近い人間として描かれているからこそ、私は心が動いたのだと思う。 チャンドラーは、プロットがそんなに優れている作家ではなく、どちらかというと「シーン」の作家だ。印象的なシーンをつくり、そのなかで、彼特有の、少し持って回った言い方で、人物や背景を生き生きと描写する。そのことは、チャンドラーがハリウッドでいくつか脚本を書いている脚本家でもあることも関係しているかもしれない。地の文の描写もいいが、セリフもいい。 自らの情動を警官に語るマーロウのセリフを、少しだけ引いてみる。*** 僕はロマンティックな人間なんだ、バーニー。暗い夜に泣いている声を聞くと、なんだろうと見に行く。そんなことをしていては金にならない。気がきいた人間なら、窓を閉めて、テレビの音を大きくしておくよ。あるいは、車にスピードをかけて遠くへ行ってしまう。他人がどんなに困ろうと、首をつっこまない。首をつっこめば、つまらないぬれぎぬを着るだけだ。テリー・レノックスと最後に会ったとき、われわれはぼくの家でぼくがつくったコーヒーをいっしょに飲み、タバコを吸った。だから、彼が死んだと聞いたとき、台所へ行って、コーヒーをわかし、彼にも一杯注いで、タバコに火をつけてカップのそばにおき、コーヒーが冷めて、タバコが燃えつきると、彼におやすみをいった。こんなことをしていて金になるはずはないんだ。君ならこんなことはしないだろう。だから、君はりっぱな警官になっていて、ぼくは私立探偵になってるんだ。*** こんな風に使われる「ロマンティック」という言葉には初めて出会ったが、マーロウが「クール」とか「非情」というキャラクターとはまったく違うこと、レノックスとマーロウの関係、彼が世の中とどんなふうに対峙している人物なのかが、これだけのセリフで十分に分かる。 どの人物も、セリフでキャラクターが色濃く描写されているのは同じで、作家のロジャー・ウェイドや、事業家で億万長者のハーラン・ポッターなども、一筋縄ではいかない、複雑な造型がされている。地の文でいうと、ヒロインと言うべきアイリーン・ウェイドの最初の登場シーンなどは、彼女の金髪の描写といい、比喩といい、数行でファンタスティックな空気ができあがって、ちょっとこれまでこんな文章を読んだことがないような仕上がりだ。人物にセリフを語らせながら、当時のアメリカの時代背景や、舞台になっているロサンゼルス、ハリウッドという土地柄をうかがわせているのも巧みで、このあたりも、脚本家的な方法論なのかもしれない。(そういえば、このリレーの最初の頃にとりあげたローレンス・ブロックの『八百万の死にざま』の舞台はニューヨークだったのだが、書かれた時代に隔たりはあれど、街の特徴は小説のもつ色合いに反映されている。) 人口に膾炙していると思うので、ストーリーは紹介しない。レノックスの人物像に比して、彼の行動の原因についての説明はほとんどされていないけれど、それはマーロウからは結局計り知れないことで、その距離感が、ふたりの関係に深い余韻を持たせている。冒頭に呼応するように、最後も登場人物はレノックスとマーロウのふたりだけだが、これもまたつややかな名シーンになっている。 それではKOBAYASIさん、お待たせしました。よろしくお願い致します。※ 蛇足だが、『プレイバック』以外の長編はすべて、ハリウッドで映画化されている。私は、『大いなる眠り』をハンフリー・ボガード主演、ハワード・ホークス監督で映画化した『三つ数えろ』しか観たことがないけれど、『長いお別れ』はロバート・アルトマンが監督をしているそうで、これはぜひ観ておきたいと思う。※ もうひとつ追加を。この度読んだ3作とも清水俊二訳だ。『長いお別れ』は村上春樹訳も手元にあるが、すべて同じ人の翻訳で読まないと訳文に左右される要素があると思ったので、今回は読まなかった。2021・07・26・K・SODEOKA追記2024・04・20 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2022.05.30

コメント(0)

-

週刊 読書案内 ジュリアン・バーンズ「人生の段階」(土屋政雄訳・新潮クレストブック)

週刊 読書案内 ジュリアン・バーンズ「人生の段階」(土屋政雄訳・新潮クレストブック) もうほとんど「アクロバティック」とでも評すべき小説でした。気球の「高み」から悲嘆の「深淵」へ、という趣とでもいえばいいのでしょうか。 現代イギリス文学の名手、ジュリアン・バーンズの最新作のようで、裏表紙に書かれたキャッチコピーはこうでした。 最愛の妻にして最大の文学理解者であるエージェントを喪った作家は、その痛みに満ちた日々をどう生きたのか。 確かに、この作品の底には愛する妻を失った嘆きが充満していました。たとえば、第3章「深さの喪失」は、もういいよと言いたくなるほどの「哀しみ」の繰り言が繰り返しつぶやかれ、とどのつまり、風任せの気球の飛行士のようなこんな言葉が記されて繰り言は終わります。 どこかから、あるいは無から、思いがけず風が沸き起こり、気づけば、私たちはまた動いている。どこへ連れていかれるのだろう。(P146) ところが、読者であるぼくは、この一言によって、ようやく、この作品のたくらみに思い当たることになるのです。そういえば第3章の書き出しはこんな感じでした。 第3章「深さの喪失」 これまで一緒だったことのない者が、二人、一緒になる。結果はときに大失敗となる。例えば水素気球と熱気球を初めてつなぎ合わせたときのように、墜落して炎上したり、炎上して墜落したり。だが、時には成功して、そこから新しい何かが生まれ、世界を変えることもある。ただ、その場合はいずれは ― 遅かれ早かれ ― あれやこれやの理由で一人が連れ去られる。その時失われるものは、それまであった二人の合計より大きい。そんなことは数学的にはあり得ないのかもしれないが、感情的にはありうる。)(P83) で、第1章の書き出しはこうでした。 第1章「高さの罪」 組み合わせたことのないものを二つ、組み合わせてみる。それで世界が変わる。誰もそのとき気づいていなくてもかまわない。世界は確実に変わっている。(P7) ついでに付け加えれば、第2章はこうです。 第2章「地表で」 これまで組み合わせたことのないものを、二つ、組み合わせてみる。うまくいくこともあれば、そうでないこともある。熱気球で初めて有人飛行を成功させたのは、ピラートル・ド・ロジェだ。このフランス人は、フランスからイギリスへの海峡横断でも人類初になろうと計画し、実現のため新種の気球を考案した。具体的には二種類の気球を組み合わせ、上の水素気球で浮力の増大を図り、下の熱気球で操縦性のの向上をねらった。一七八五年六月十五日、よい風が吹いていたこの日、新型気球がパドカレー県から飛び立った。最初こそ雄々しく順調に上昇していたが、まだ海岸線に達しないうちに水素気球のてっぺんから炎が上がった。期待された新型気球は、ある見物人の言葉では「天のガス灯」となってそのまま地表に墜落し、乗っていた操縦士と副操縦士がともに死亡した。(P39~40) 問題は、それぞれの章につけられた「題名」なのですが、内容をぼくなりに追えば、第1章で組み合わされたのは「人間」と「空」です。すなわち気球の出現という、19世紀の新しい世界の出現は、新しい可能性の誕生でもあります。人が空から落ちてくる世界の始まりです。「高さ」を求めれば、当然「落ちる」というリスクを避けるわけにはいきません。 第二章では「気球乗りの女優サラ・ベルナール」と「気球乗りの軍人フレッド・バーナビー」です。「高さを愛した女」と「高さを夢見た男」の組み合わせです。 当然、かつてあり得なかった「高み」の恋が始まり、「夢見る男」の失恋は海峡横断の偉業を成就させるのであります。しかし、海峡横断という「空」の偉業も、「至高」の恋に破れたバーナビーを慰めることはできなかったようで、地上の砂煙の戦場へと軍人を駆り立て、あえない最期を遂げることになるのでした。 で、第3章です。作家ジュリアン・バーンズと著作権エージェントにして妻だったパット・カバナとの組み合わせの場合は、一体どうなるのか。 いや、組み合わせの結果生まれた「高みの世界」から、一方を引き去ると、残された一方はどんなふうに「落下」してゆくのか、「深さの喪失」とは何か、上空高く浮かんでいる気球に一人残された男は何処に流されてゆくのか。 とか何とか、こじつけようとしましたが、作家自身の悲嘆の告白が、ヨーロッパにおける気球の歴史や、サラ・ベルナールとフレッド・バーナビーの恋の行方と、どうつながっているのか、それはお読みになって、首をかしげられるのか、頷かれるのか、まあ、人それぞれでしょうね。 訳者の土屋政雄さんは、ちょっと首を傾げておいでのようですが、ぼくはと言えば、ご覧の通り、何とか頷く方でこじつけたいのですが、今一ですね。 何はともあれ、お読みいただければ、かなり手の込んだ作品であることは納得いただけると思うのですが、面白いか、どうかは、やっぱり人それぞれでしょうね(笑)。 いやはや、転んでもただでは起きない。そういう感じですね。

2021.11.18

コメント(0)

-

週刊 読書案内 ジュリアン・バーンズ「終わりの感覚」(土屋政雄訳・新潮クレストブック)

週刊 読書案内 ジュリアン・バーンズ「終わりの感覚」(土屋政雄訳・新潮クレストブック) 60歳を過ぎて、社会的関心や家庭的煩雑から自由になった男性がいます。長年勤めた仕事は退職し、かつて連れ添った妻とは離婚して単身ですが、すでに成人している娘とは円満な関係が続いているようです。 不思議なことに、別の男のもとに去ったはずの、元妻マーガレットとも、そこそこ円満な関係が再構築されたようで、知的で自省心にあふれたイギリス臣氏の平和な老後といったところです。 人は時間のなかに生きる。時間によって拘束され、形成される。だが、私自身はその時間を理解できたと感じたためしがない。いや、曲がるとか、逆戻りするとか、どこかにパラレルに存在するとか、そんな理論上の時間のことではなく、ごく日常的な時間、時計に従って規則正しく進行する時間のことだ。(P6) その出来事がやがて水増しされてエピソードになり、おぼろな記憶になり、時の経過による変形を受けながら事実になった。出来事そのものにはもう確信が持てなくても、少なくともそれが残した印象を忠実に語ることはできる。というか、私には、せいぜいそのくらいのことしかできない。(P6) 次第に失われていくとは言いながら、彼の意識のなかには生きてきた60数年の記憶が積み重なっており、何気ない瞬間に湧き上がってくる、かつての「時間」に戸惑いながらも、浮かび上がってくる「記憶の映像」のなかに、彼の「今」をつくりだした契機が潜んでいることを確認するかのように、落ち着いて、知的な口調で男は語り始めます。それが「終わりの感覚」と名付けられたこの小説の始まりでした。 アイデアと創意に満ちた「フロベールの鸚鵡」(白水Uブックス)・「10 1/2章で書かれた世界の歴史」(白水Uブックス)をかつて読んだことがりますが、「ポストモダン小説」とたたえられたジュリアン・バーンズがついにブッカー賞を取った作品です。知人の紹介で読み始めましたが、唸りました。 作家が、自らの人生を静かに回顧してるのではないか、そんなふうに思わせる書き出しでしたが、一通の手紙が語り手の「落ち着き」を揺さぶり始めることによって、様相は一変してゆきます。 手紙は遺産相続を伝える弁護士からのものでしたが、彼に遺産を残したのは初恋の女性ベロニカ・メアリ・エリザベス・フォードの母、フォード婦人でした。遺産は500ポンドの現金と、彼からベロニカを奪い、その後、二十代で自殺した親友エイドリアン・フィンの日記でした。 なぜ、一度しか出会ったことのないフォード婦人が彼に遺産を残したのか。500ポンドの現金には何の意味があるのか。そして、何よりも、その遺産のなかに、なぜ高校時代から親友だったエイドリアンの日記があるのか。 すべて、過去という「時間」のなかで、終わってしまったはずの少年時代から青年時代にかけての出来事の記憶が、語り手の男アレックス・ウェブスターのなかで揺らぎ始めます。 読み終えてみると、この回想と自省の告白は、ことの顛末を作品が語り終えた時点から始まっているということに気づきますが、ポストモダンな作風を讃えられたジュリアン・バーンズならではのたくらみに、ちょっと唖然としました。「あなたはまだわかっていない。わかったためしがないし、これからもそう。わかろうとするのはもうやめて。」 数十年ぶりに再会したベロニカがメールの返信のなかに残したこの言葉が、作品全体に響き渡っているかのような、読後感でした。追記2021・11・07 この小説は「ベロニカとの記憶」という邦題で映画化されていて、2018年、日本でも公開されたようですね。イギリスの芸達者な俳優さんがト二―(アレックス)とベロニカを演じていると思うと、なんだかワクワクしますが、うーん、アマゾン・プライムかネット・フリックスで探せば見つかりそうです。 「うーん、これは見たい!」 まあ、そういう小説ですね。

2021.11.07

コメント(0)

-

週刊 読書案内 カート・ヴォネガット「これで駄目なら」(飛鳥新社)

カート・ヴォネガット「これで駄目なら」(訳 円城塔・飛鳥新社) 言わずと知れたカート・ヴォネガットですが、図書館の棚で見つけて読みました。 書名は「If this isn‘t nice,what is?」、訳すと「これで駄目なら、どうしろって?」だそうです。2015年の出版で、出版社は飛鳥新社、作家の円城塔さんが訳しています。 どんな本かというと、あのカート・ヴォネガットが、大学の卒業式に呼ばれて、当然、卒業生相手にスピーチした、まあ、日本風に言えば「講演集」です。もう少し説明してもいいのですが、訳をしている円城塔さんが、面白い「訳者あとがき」を書いていらっしゃるので、それを少し引用します。 声(ヴォイス)と呼ばれるものがある。 分かるようなわからないような考え方だ。「誰々の書く文章には声がある」というように使う。魂がこもっている、というような意味に近く、本来は記号の羅列にすぎない文章に命を吹き込んだりする。 長年、この「声」なるものがよくわからずにいたのだが、もしかすると、と思い始めた。ヴォネガットが書いたり話したりするときに流れるあれのことではないのだろうか。 この「声」なるものには人智を超えたところがあって、死せる文字列に息吹を与えるわけだからそれはすごくて当然なのだが、ほんの短い一言に、ちょっとした長文級の意味をこめることができたりする。 ほとんど魔術めいた力を持つので、悪用されると大変だ。「声」を持つものがその気になれば、まったく無意味な文章に、他人の人生を左右するほどの力を持たせることが可能となるし、相手が信じていない事柄をたやすく信じ込ませることだってできる。その種の「声」を操る小説家は魔術師だ。 悪い奴もいるし良い奴もいる。 「声」の力を知って、好き放題に使うものは悪人だ。心ある小説家は、できるだけその「声」を使わないように心がける。力は必要な時だけ使えば良くて、振り回されるべきじゃない。 本当は「声」なんてものはない方がいいのかもしれない。でもその「声」をどうにかすることができるのは、「声」だけだったりする。悪をなすことができる力に対抗できる力にはやっぱり、悪をなすことが可能だ。「声」の力は圧倒的だ。そういうものだ。ほらね。(「訳者あとがき」P139~P140) とまあ、こんな感じなのですが、で、ヴォネガットはどうだったの?と聞きたくなるわけで、円城塔さんの文章はもう少し続くのですが、略して、結論はこんな感じです。 ヴォネガットの、どこかはにかむような言葉や文章ははやはり、この「声」を使ってしまうことへの照れがあったのではないかと思う。 「声」をはにかむ文章って、なんだか気になりませんか。というわけで、ヴォネガットの実例を引用します。もっとも、ぼくは、どのあたりが「はにかむ」にあたるのかよくわかっていません。 「卒業する女性たちへ(男性もみんな知っておくこと!)」という1999年5月15日、アグネス・スコット大学での講演ですが、終わりに差し掛かったあたりを引用してみます。 君たちのほとんどは、教育だとか、医療の世界に出ていこうとしている。欲張りは興味を持たない分野だ。人を教えることは、民主主義体制においては最も高貴な専門商だ。母親になる人もいるだろう。おすすめはしないが、よくあることだ。 あまりにつらくなったときには、詩人のウィリアム・ロス・ウォーレスの言葉が慰めになるかもしれない。「ゆりかごを揺らす手が世界を支配する」。 自分の子供を、親の財布から金を抜き取っていくようなさみしい子にしたくないなら、絶対にテレビとコンピューターから引き離しておくんだ。 本を読むことをやめてはいけない。本はいいものだ。ちょうどいい感じの重さがある。指先でやさしくページをめくるときのためらい。わたしたちの脳の大部分は手が触れているものが自分にとっていいものなのか悪いものなのか見定めるために使われている。どんなちっちゃな脳でも、本はいいものだとわかるんだ。 そしてインタネットに巣食う亡霊たちと家族になろうとしてはいけない。 代わりに、ハーレーを買って、ヘルスエンジェルに入るんだ。 卒業式のスピーチをするときはいつも、私の父の弟、ハーバード卒でインディアナポリスで保険代理人をしていたアレックス・ヴォネガットについての話で終わりにしてきた。よく本を読む、賢い人物だった。 ところで、私がズピーチをした最初の卒業式は、ヴァーモント州のベニントンにある女子大だった。ベトナム戦争が進行中で、卒業生たちは化粧もしておらず、恥ずかしそうに、哀しそうにしていた。 さて、叔父のアレックスは今天国にいる。彼が人類について発見した不快な点の一つは、自分が幸せであることに気づかないことだ。彼自身がというと、幸せな時にそれに気づくことができるように全力を尽くしていた。夏の日、私たちは林檎の樹の木陰でレモネードを飲んでいた。叔父のアレックスは会話を中断してこう訊いた。「これで駄目なら、どうしろって?」 そう、君たちの残りの人生をそういう風に過ごしてもらいたい。物事がうまく、きちんと進んでいるときには、ちょっと立ち止まって見てほしい。そして、大声で行ってみるんだ。「これで駄目なら、どうしろって?」 君たちのクラスのモットーを、「これで駄目なら、どうしろって?」にしてほしい。 これが私からのお願いの一つだ。そしてもう一つはこうだ。卒業生だけじゃなく、ここにいる皆さんにお願いしたい。親御さんにも先生方にも。私が質問したら、手を挙げてほしい。 君たちの写何人が、学校にいた間のいつでもいい、生きていく上の活力を、生きていく上の誇りを、それまで自分に可能だと思っていた以上のものを与えてくれる教師に出会ったことがある? 手を挙げたままにしていて。 下していい。その先生の名前を誰かに伝え、何を教わったかを伝えるんだ。いいかい?これで駄目なら、どうしろって? まあ、こんな感じですね。やっぱり「声」が響いている気がしますが、どこが、どう「声」であって、どのあたりが「はにかみ」に当たるのか、やっぱりわかりません。小説のときのヴォネガットとの矛盾も感じません。まあ、率直な気持ちを言うと、「カート・ヴォネガットっていい人なんだなあ。」という感じです。 小説ではありません、たぶん図書館にはあるでしょう。気になった方は、どうぞお読みください。

2021.09.18

コメント(0)

-

週刊 読書案内 アゴタ・クリストフ「悪童日記」(早川書房)

100days100bookcovers no61(61日目)アゴタ・クリストフ「悪童日記」(早川書房) 科学者の著作が二冊つづいて、SFですね。でも、まだ「宇宙」の話なので、「猿の惑星」くらいから「サル学」か「環境論」、「原子力」の話も悪くないと、いつもなら思うのでしょうが、今回は、いきなりジャスト・ミートとする本を読んでる最中で、一発で決まりました。 DEGUTIさんが紹介してくれたのがアーサー・クラーク「幼年期の終わり」ですから、ぼくは「悪童日記」 です。ね、ピタリでしょ。というわけで、今回はこの本です。 アゴタ・クリストフ「悪童日記」(早川ノベル) なんで今頃この本を読んでいるのかといいますと、参加している、読みたい本をみんなで読むという趣旨の読書会あるのですが、そこの若いメンバーが読みたいと言い出して、今月の課題図書だったんです。 1986年に翻訳・出版されて、「ふたりの証拠」(1988年)、「第三の嘘」(1991年)と発表されて、三部作が完結していて、その後、ハヤカワ文庫に入っています。 もっとも、今回、久しぶりに読んだのは「悪童日記」だけで、本当は棚のどこかにあるはずなのですが、なかったので市民図書館の本で読みました。 アゴタ・クリストフという人は、ハンガリー動乱の直後、1956年に祖国ハンガリーを離れ、オーストリアからスイスへ移り住み、フランス語で書いていた女性作家ですが、2011年に亡くなっています。 「文盲」(白水Uブックス)という自伝に書かれていますが、ロシア語、ドイツ語、フランス語にさらされ、生きていくためにフランス語で表現せざるを得なかった「ディアスポラ」の生涯の中で生まれた傑作が「悪童日記」・三部作ということになるようです。 日本で出版された当時、かなり評判になった作品ですので、懐かしいと感じられる方が多いと思いますが、ちょっとだけさわりを紹介します。 おばあちゃん おばあちゃんは、ぼくらのお母さんの母親だ。彼女の家で暮らすようになるまで、お母さんに、さらにお母さんがいるとは、知らなかった。 ぼくらは、彼女を「おばあちゃん」と呼ぶ。 人々は、彼女を“魔女”と呼ぶ。 彼女は、ぼくらを「牝犬の子」と呼ぶ。 おばあちゃんは背が低くて、痩せている。彼女は頭に。黒い三角巾を被っている。着ている服は黒ずんだ灰色だ。古い軍靴を履いている。天気が好ければ、裸足で歩く。彼女の顔は皺と、黒褐色のシミと、毛の生えたイボだらけだ。歯はもうない。少なくとも、外に見える歯はもうない。 おばあちゃんは、顏も体も決して洗わない。食べたあと、飲んだあとは、三角巾の端で口を拭う。彼女は下穿きを穿いていない。オシッコがしたくなると、その場で立ち止まり、脚を広げて、スカートの下から地面に垂れ流す。もちろん、家の中では、そんなことはしない。 おばあちゃんの裸は、見たことがない。夜更けに、ぼくらは彼女の寝室を覗いた。おばあちゃんは、スカートを一枚脱いだけれど、その下にもう一枚スカートを穿いていた。ブラウスを一枚脱いだけれど、その下にもう一枚ブラウスを着ていた。おばあちゃんはそういう格好で寝るのだ。三角巾も被ったままだ。おばあちゃんは、めったに口をか行かない。もっとも、夜は別だ。夜になると、彼女は棚の酒びんを取り、ラッパ飲みする。するとまもなく、ぼくらの知らない言葉で独り言を言いはじめる。その言葉は、進駐軍の兵隊が話す外国語でもない。一つのまったく違う言葉だ。 ぼくらには意味の通じないその言語で、おばあちゃんは自問自答する。時々、笑う。そうかと思うと、怒り、叫ぶ。最後には、ほとんど決まって泣きだす。よろよろと寝室に入る。ベッドに倒れ込む。そしてぼくらは、深夜、彼女が長い間すすり泣くのを聞く。 少し長いですが、小説の冒頭近く、双子の少年が預けられた「おばあちゃん」の紹介です。小説は、こうして少年たちの日記として綴られてゆきます。場所はよくわかりませんが、二つの進駐軍がやって来て、それぞれ異なった言葉を使います。あとからやって来た進駐軍の言葉は「おばあちゃん」の言葉と同じでした。 時代は、大きな町に爆撃がくり返される戦時下です。二人は、所謂、疎開してきたわけですが、生き延びるために様々なことを学び合いながらも、殺伐とした暮らしをおくっていることが、ウソ偽りなく日記に記録されていくわけです。 先日ラインのテレビ会話でやった読書会の感想に、面白い発言がありました。「おばあちゃん」という日本語に訳されているけれど、日本語訳で読む作品の印象は「おばあちゃん」という言葉に救われているよね。フランス語でもそうなんだろうか。 この発言は、この作品の肝をつかんでいると思いました。たしかに「祖母」という記述ではこの作品のよさは半減しそうなのです。まあ、そのあたり、興味をお持ちになった方は、本書をお読みいただければと思います。 もうひとつ、話題になったのは、少年たちが目にし、経験もする「性」にかかわる描写のあけすけさ、異常さ、極端さ、残酷さでしたが、その話が出て思い出したことがありました。 最近、映画を見て、原作も読んだ「異端の鳥」(1965年・2019年映画化)という作品です。こちらの作品はポーランドの少年が疎開した話ですが、残酷シーンの描き方がとてもよく似ています。進駐軍による性的狼藉もそっくりといっていいでしょうね。東部ヨーロッパの農村地帯が舞台として設定されているらしいことも、魔女と呼ばれる老婆が、かなり重要な役柄で登場するのもよく似ています。面白いのは、原作は「異端の鳥」のほうが古いのですが、映画になったのは「悪童日記」(2014年)の後なのですね。 映画化された「悪童日記」にも興味がありますが、どなたかご覧になっているのでしょうか。 ああ、最後になりましたが、この作品ですが、少年たちにもおばあちゃんにも、もちろん、名前はありません。 それではYAMAMOTOさん、お次をよろしくお願いします。(SIMAKUMA・2021・01・26)追記2024・04・01 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2021.09.05

コメント(0)

-

週刊 読書案内 アーサー・C・クラーク『幼年期の終わり』 福島正実訳 ハヤカワ文庫

100days100bookcovers no60 60日目 アーサー・C・クラーク『幼年期の終わり』 福島正実訳 ハヤカワ文庫 KOBAYASIさんが選んだ村山斉著『宇宙は何でできているのか 素粒子物理学で解く宇宙の謎』は、以前読みました。しかとはわからないながら、「読んでいる間はずっとわくわくしていた。妙な『高揚感』みたいなものがあった。」 とKOBAYASIさんが書かれていたのに同感です。 それにしても、SODEOKAさんの寺田寅彦の『柿の種』にこの本を付けるというのはいいなあ。引っ付けすぎないでつながっている感じ。私もこんなふうにあっさりと付けたいと考えているのですが……。無理。 実は、KOBAYASIさんの選んだ本の題名を見た時から「オッ!待ってました。」 と付き過ぎの本が2冊すぐに浮かんできました。野暮は避けたくて頭を冷まそうとしたのですが……。もはやこの本以外には思いつきません。 『幼年期の終わり』アーサー・チャールズ・クラーク作 福島正実訳 ハヤカワ文庫SF 『幼年期の終わり』アーサー・チャールズ・クラーク作 池田真紀子訳 光文社古典新訳文庫 (もう一冊の方は、 もっと付き過ぎになってしまいますので、また別の機会に。) この有名な作品を今まで読んだことがなくて、この正月休みに初めて読みました。SFは中年以降読めなくなってました。文字だけで理解するのが難しくなって、もっぱら絵柄のすぐ出る映画だけになってしまっていました。でも、おととし世界的大ヒットの劉慈欣の『三体』を読んでから、また気になりだしました。ケン・リュウやらテッド・チャンやSF関連の話をググっていたら「今あるSFの作品の元ネタはほとんど『幼年期の終わり』にあるから、これはぜひよむべき。」とのコメントに出くわし、珍しく素直に図書館にあった池田真紀子訳、光文社古典新訳文庫を読んだという次第。今頃、この歳で、やっと読みました。 必読のSFと言われるのに納得。今まで見てきた宇宙や怪獣ものの映画の発想や絵柄はこの本にあったんですね。(『2001年 宇宙の旅』も『インディペンス・デイ』も『ゴジラ ファイナルウォーズ』も)おかげでそのあともSFクラシック小説を借りてきたり、YouTubeでSF作家会議を視聴したりの毎日です。covid-19パンデミックのせいで現実がまるでSFのようですが、もっと大きな空想世界に浸っています。 作者アーサー・チャールズ・クラーク(Arthur Charles Clarke、1917年12月16日 - 2008年3月19日)は、イギリス出身。1950年代から1970年代にはロバート・A・ハインライン、アイザック・アシモフと並んでビッグ・スリーと称されるSF界の大御所として活躍した。 “CHILDHOOD’S END”を1953年に発表しているが、現実世界の状況変化に応じて、技術変化や歴史の事実に合わせて書き直したり、あるいは元の版に戻したりと何度か改稿している。ただし根本的な書き直しはほとんどしていない。 日本語への翻訳は文庫本では現在3種類ある。一応全部見ました。解説もどれもよかった。1 福島正実訳がハヤカワ文庫から1964年と1979年に刊行。解説/福島正実2 『地球幼年期の終わり』という題で沼沢洽治訳が創元推理文庫から1969年に刊行。解説/渡邊利道3 池田真紀子訳が光文社古典新訳文庫から、2007年に刊行。解説/巽孝之 1、2のハヤカワ文庫と創元文庫の場合、米ソ冷戦でロケット打ち上げ競争が熾烈な頃、3は冷戦後、国際合同宇宙開発の時代。 ある日、「大きな宇宙船の一群が未知の宇宙の深淵の彼方からひたひたと押し寄せてき」て、「ニューヨーク、ロンドン、パリ、モスクワ、ローマ、ケープタウン、東京、キャンベラなど」の大都市のちょうど真上に微動だにせず静止し続け、人間を震え上がらせる。人間は彼らの圧倒的知性の証である宇宙船を見てまったく勝ち目がないので、つまらない宇宙開発競争をあきらめざるを得ない。彼らは何もしないがずっと上空にいて人間を監視し、国家間紛争も、人種差別も、動物虐待もなくさせる。逆らったときには、その地域の太陽が30分間消滅させられたりする。 このような人間にはなしえない物理学の能力を見せつけて、腕力は振るわずに人間を自ら従わせるオーバーロード(主上)となる。人間界では宗教的対立どころか宗教そのものもほとんど意味を持たなくなり、多数派はオーバーロードの統治に満足するようになる。 ただ一つ人間が引っかかっているのは彼らがいつまでもその姿を見せないこと。自分たちをすっかり安心させ油断させたあげくに地球を乗っ取ろうとするのではないかという疑いはどうしても捨てきれない。しかし、オーバーロードは「自分たちの姿を見せられるほど、人間の知性は高くない。いつか姿を見せられるときはくるが、今はまだそのときではない。」と寂しげに言うのみ。 それから50年後、やっとオーバーロードは姿を現す。角と三角槍が先についたしっぽを持つ悪魔の姿そのもの。(姿はちがうけれど、『未知との遭遇』の宇宙人登場シーンもイメージが重なる?)でも、その時には人間は彼らの良き統治に慣れていて、もはやさほど驚きはしない。その後数世代は平和と安定と繁栄の黄金時代が続く。その間人間は宇宙開発はあきらめるが、今まであった科学技術を洗練させて人類に平等にいきわたらせるようにするし、オーバーロードはそれを見守り(監視)続ける。 オーバーロードの統治のおかげで(?)核戦争など自ら破滅する道を逃れることができ、安定した人類は、やがて大きく変化するときがやってきた。10歳以下の子どもたちすべてが超能力を持ち、次第に今までの人類の記憶をすっかりなくしてゆく。親たちは自分の子が自分の子でなくなっていく運命をなすすべもなく受け入れるしかない。 子の世代を失うというのはつまり自分の未来を失っていくことだから、希望を失い人類はやがて消えていく。世界中の数億人の新しい子どもたちは意識の底では一つの統合体となり、銀河系の外の夢を見るようになり、親と離れて集合するようになる。細胞の一つ一つのように同じような顔をして、食べず、眠らずに一定の動きをするようになる。新しい力を得た彼らは月を回転させて遊ぶことも太陽をおもちゃにすることもある。 これでやっとオーバーロードが地球に来た目的が達成される。彼らが地球に来たのは自らの自由意思ではなくて、その上にいるオーバーマインドの指示だった。オーバーロードはオーバーマインドの単なる手足に過ぎず、逆らうことはできない。オーバーマインドは宇宙全体から超物理的力(神秘的とか、心霊的とか)をもつ種族がいる星を観察し、可能性があればオーバーロードを派遣し戦争や環境破壊などで自滅しないように、順調に超進化するように、栽培、庇護、観察させ、もしうまく超進化することができれば、そのときにはその星やその種族を吸収する。そして今、新しい段階に達した人類もオーバーマインドに吸収されていく。 最後に、地球の黄金時代にただ一人、オーバーロードの宇宙船で40光年先にある星に密航した若者がいる。彼が地球に帰還してからオーバーロードの秘密も説き明かされる。 人間にとってオーバーロードの姿が恐怖と邪悪の象徴(悪魔)とされるのは、有史以前に彼らとの忌まわしい出会いがあったのではなく、地球人類が終焉のときに居合わせた彼らのことを「過去の記憶ではなく未来の記憶」として持っていたのだと。人間にとっての予兆を記憶として持っていたのだと。この解き明かしはゾクゾクしました。 そして、この若者は最後の人間として、地球の最期を見届けるんですが、このシーンは映像で見たいところです。新しい子どもたちだったものは物質ではなくなりオーバーマインドの一部となっていくと同時に、地球も溶解して最後にエネルギーを一挙に吐き出して消滅する。大きな火柱が立ち、嵐も地震もオーロラも見える。マーベル映画で「ハルマゲドン」としてよくやってるような気もしますが。 最後は、オーバーロード目線です。地球を去りまた新たな使命のために遠くの星をめざしているオーバーロードの姿と心情が語られています。 構想が壮大で、久しぶりにこんな大きな小説を読んだなあという気がします。現在の宇宙物理学では確認することはできないけれど、「物質」としての性質を持つ「ダークマター」と、「物質」ではないけれど「ある」と措定しなければつじつまのあわない「ダークエネルギー」は、この小説の中の「物理学」のルールに縛られている「オーバーロード」と、「超物理学的」で宇宙に遍在し、最終的に吸収する「オーバーマインド」に相当するんじゃないかしらと想像したりもしました。 登場人物造形とか語り方とかでは物足りないと思う方もいるかもしれませんが、文体よりもプロットの面白さに先に惹かれる方なので、いやーめっちゃ面白かったです。皆さんはすでにお読みだと思いますが、また想い出してみてください。 まだしっかり理解できていなくて、うまくまとめられませんでした。SIMAKUMAさん、おあとをよろしくお願いします。(E・DEGUTI・2021・01・23)追記2024・04・01 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2021.09.02

コメント(0)

-

週刊 読書案内 G・ガルシア・マルケス「予告された殺人の記録」(新潮文庫)

G・ガルシア・マルケス「予告された殺人の記録」(新潮文庫) コロンビアのノーベル賞作家、G・ガルシア・マルケスの「予告された殺人の記録」(新潮文庫)を久しぶりに読み返しました。もちろん、話の筋は、すっかり忘れていましたが、読み始めて「ああ、マルケスだ。」という、詠嘆に似た気分が帰ってきました。 物語は、おそらく南米の海に面した小さな町が舞台ですが、町を挙げての盛大な結婚式が行われた翌朝、その結婚式にも参列していた金持ちの青年、サンティアゴ・ナサールが、街角で惨殺されるという事件の真相を追った、普通ならミステリーに分類される小説でした。 作家、マルケス自身の故郷で起こった、そのうえ、彼自身の家族や親戚も事件にかかわっていたらしい実話が小説化されているらしく、代表作と呼び名も高い「百年の孤独」(新潮社)のような架空の町の物語の構成とは少し違うようですが、読み始めてみると、生きているのか死んでいるのかわからない人物たちが、多層化された時間のなかで証言やおしゃべりをしている様子の描写がつづいていくのは「やっぱりマルケス」でした。 具体例というか、まあ、どこを引用しても同じようなものなのですが、殺される直前サンティアゴ・ナサールが台所であったビクトリア・グスマンというメイドとその娘ディビナ・フローラの証言を「わたし」が記した場面です。 一方、ビクトリア・グスマンは、サンティアゴ・ナサールを殺そうと待ち受けているものがいることを、自分も娘も知らなかったと断言した。しかし、彼女は年を取るとともに、彼がコーヒーを飲みに台所に入って来たときには、二人ともそれを知っていたことを認めるようになった。五時過ぎに、ミルクを少し恵んでほしいと言って訪ねてきた女からそれを聞いたのだ。その女はさらに、動機や待ち受けている場所さえも教えたのだった。「あたしは人には知らせなかったと、どうせ酔っぱらって言ったことだと思ったものだから」と彼女はわたしに言った。ところが、ディビナ・フローラは、わたしがその後に訪問した折、そのころには母親はすでに亡くなっていたのだが、次のように告白した。彼女の母親は、心の奥底ではサンティアゴ・ナサールが殺されることを願っていたため、彼に何も知らせなかったというのだ。一方、ディビナ・フロールが知らせなかったわけは、当時の彼女は、自分では何一つ決められないおどおどした小娘にすぎなかった上に、死人の手を思わせる、冷たくこわばった手で手首をつかまれたとき、怯えきってしまったからだった。(文庫版P17) どうでしょう、誰が今生きていて、冷たい手で手首を握ったのは誰なのか、お判りでしょうか。引用に出てくる「わたし」が誰かというのは小説の最後にならないとわからないのですが、まあ、解説にも書かれていますので言いますが、30年後に事件を調べ直している「マルケス」自身と目される調査員です。 というわけで、上の引用は出来事から30年たって「真相」を描こうとしている男の「記録」というのがこの作品の骨格ですが、最初からその骨組みがリアルにわかるわけではありません。 読んでいると、30年という時間は、事件の当事者たちにも流れていて、描写される場面、場面に、微妙な「ずれ」を引き起こします。おそらく、その「ずれ」が読むスピードにブレーキを掛けているのでしょうね。どうしてもゆっくり読む、あるいは読み返しながら進むほかない読書ということになります。 結果的に、いったい何が明らかになり、何が謎として残っているのか、不思議な困惑がわだかまるのですが、それがこの作品の「強さ」なのだと思いました。 整理して解き明かすことのできる「出来事」などというものはありえないし、今、この時も、そのような混沌の瞬間を生きているということですね。実に堂々たる「わからなさ」です。愉しんでみませんか?(笑) それにしても、文庫版表紙のデザインはかっこいいですね。今も、この装丁で販売されていつのでしょうか。

2021.07.25

コメント(0)

-

週刊 読書案内 クリストフ・フィアット「フクシマ・ゴジラ・ヒロシマ」(明石書店)

クリストフ・フィアット「フクシマ・ゴジラ・ヒロシマ」(明石書店) 市民図書館で棚を見ていて目に留まりました。批評家の加藤典洋に「さようなら、ゴジラたち」(岩波書店)という評論集がありますが、あの本は、確か、東北の震災、福島第1の大事故以前だったような記憶も浮かんできて、「はてな?」という気分で手に取りました。奥付を見ると、出版年月日が2013年3月11日となっているではありませんか。なるほど、面白そうじゃないかというわけで読みました。 著者については、よく知られた人ではありません。ちょうど、訳者の平野暁人が、あとがきで著者を紹介しているのを見つけました。 著者フィアットは1966年生まれ、フランシュ・コンテ地方出身のフランス人で、本国でこれまでに出版された著作は「スティーヴン・キングよ永遠に」・「バットマンの冒険をめぐる叙事詩」他十冊を数える(2013年現在未邦訳)詩、小説、評論他多様なジャンルを手掛けるが、とりわけポップ・アイコン(大衆文化において記号的な役割を果たす人物、作品、キャラクターおよび概念その他)に現代思想を援用して読み解くスタイルを得意としている。 というわけですが、実は劇作家で演出家で、役者でもある人らしいのです。日本には、最近、兵庫県の北部の町、豊岡市に演劇大学を作った劇作家平田オリザに誘われてやってきたらしくて、2011年4月から約一か月の間フクシマやヒロシマなどを取材旅行したようです。 平野暁人は、その間、通訳として彼に同行した人のようです。平野によれば「紀行文風小説」ということになるのですが、ぼくは、まあ、普通とは言えないけれど、ただの「小説」だと思いました。 作品は、日本にやってきて、1966年ロラン・バルトが泊まった(まあ、わざわざ、そう書いてあるところが面白いのですが)日仏学院を根城に、平田オリザや平野暁人と一緒に福島県の「いわき」に出発するところから始まります。「あのねクリストフ、今日は汚染地域ギリギリまで行きます」オリザが言う。「あそこに入るのは、ジャーナリスト以外ではクリストフが初めてだよ。怖い?」 平田オリザの運転する自動車でフクシマに向かう「僕」は、「海」を見ながら、なぜか「ゴジラ」のことを思いはじめます。 とまあ、こんなふうに小説は始まります。で、被災地の海岸に佇む「僕」が「ゴジラの雄たけび」を耳にし、その場所から、フクシマ、トーキョウ、ヒロシマと、「ゴジラとの遭遇」、あるいは、彼自身の中にいる「ゴジラ」の顕現を「夢見る」旅をつづける顛末を小説化した作品でした。 ぼくが題名を見て思い出した加藤典洋との出会いも描かれていました。フィアットも作品中で言及していますが、加藤の「ゴジラ論」の肝は、南の海で生まれたゴジラが、フィリピンにも、台湾にも、モチロン、ハワイにも目もくれないで、まっすぐ「日本列島に還ってくる」という、その行動パターンに注目した所にあると思うのですが、フランス人のフィアットにとっては「放射能の申し子」であるゴジラを、宗教的な「畏怖の対象」として「不気味なもの(フロイト)」だと考える加藤との出会いが、彼自身の「ゴジラ」像を成長させ、やがて、市ヶ谷で割腹自殺したミシマへと関心を広げていく展開は、なかなかスリリングなものがありました。 図式的になぞれば、フクシマ(原発事故) → トウキョウ(余震) → ヒロシマ(原爆) → カトウ(戦後論) →ミシマ(英霊)となりますが、これをつなぐイメージとしてゴジラが想起されています。 大雑把な言い草で申し訳ありませんが、こういう発想は、やはり、「外から見ている視線」が作り出すもので、現在の日本人には見えてこない新しさを感じさせました。特に、三島由紀夫にたどりついたあたりは、ちょっと、虚を突かれたという感じでした。 作品のかなり重要なエポックであるフクシマをめぐる記述の中に、通訳であった平野暁人の父で、東電や国の原子力発電所にかかわるリスク管理の仕事をしている人との面会の場もありました。 最後に平野氏は言った。安全管理とはすなわちリスク評価に基づくものだ。けれど千年に一度来るような災害に関しては、つまり三月十一日のケースがそれだったわけだが、データを集めて数値を見積もること自体が難しい。いずれにしても、異常事態に対しては様々に異なるレベルでの介入措置があり、今回のように深刻な状況になるのは稀なのだ。 そしてこう締めくくった。「福島の原発はもう手詰まりなんです!」 2021年4月の今読み直しても、実にリアルな発言ですね。この小説の不思議な面白さは、作家が出会った人たちとの、こういう記述にあると思います。フクシマやヒロシマで出会った人に限らず、たとえば加藤典洋の発言に、揺り動かされるように、作家が描く淡いフォーカスの物語の中でゴジラが蠢動し始めるイメージは刺激的でしたよ。

2021.04.22

コメント(0)

-

週刊 読書案内 エミリ・ブロンテ『嵐が丘』(上・下) (河島弘美訳 岩波文庫)

100days100bookcoversno48 (48日目) エミリ・ブロンテ『嵐が丘』(上・下) (河島弘美訳 岩波文庫) YAMAMOTOさんご紹介の『日本語が亡びるとき』の著者である水村美苗は、『本格小説』という小説の著者でもありますが、この小説には印象深い思い出があります。かつて職場の同僚だった女性から、「この10年間に読んだ小説の中で、突出して面白かったです。ぜひ読んでみて下さい」 と勧められた小説なのです。 はたして読み始めると、面白くて止まらなくなりました。『本格小説』という妙なタイトルは、水村の前作『私小説』と対比をなすものなのだと思いますが、それだけではなく、社会的なドラマをダイナミックに描く「本格小説」というジャンル(聞き慣れませんが、大正時代に中村武羅夫という作家が提唱したのだそうです)の「メタ小説」として書かれています。 けれどもそれは、「メタ」であることが信じられないほど面白く重厚な、大ロマン小説でした。しかも読み進める途中で、これが19世紀初頭のイギリスでエミリ・ブロンテによって書かれた『嵐が丘』を下敷きにしていることを知ったのです。 この出会い方によって、水村美苗は特別な作家のひとりになりました。なぜなら『嵐が丘』は人生のごく初期、中学生の時に読んで感銘を受けた小説のひとつであり、エミリ・ブロンテは、この1作だけを残して30歳で世を去った孤高の作家として、長く憧れの人物だったからです。 『嵐が丘』エミリ・ブロンテ(河島弘美訳、岩波文庫) 若い頃に熱中したこの小説について、いま何かを語ろうかという欲望が、じつは私の中にはありません。すでに「自分にとっての古典」であり、私の一部をつくってくれた糧のようなものだからです。けれども、『本格小説』を読んだ後、おそらく30年ぶり(もっと長いブランクかもしれません)くらいに『嵐が丘』を再読してみると、ダイナミックな「物語」に心躍った若い頃とはまた違う感慨がありました。 ヨークシャーの荒野と吹きすさぶ風、丘に建つワザリング・ハイツ(「丘」という地勢、言葉に対して特別な意識を持つようになったのもこの小説のおかげです)、ヒースクリフという「異端」を迎えてしまった家族、そして、荒野に隠棲する神聖な、あるいは悪魔的な何かと出会うことによって、ヒースクリフのなかで顕在化したキャサリンへの過剰な情念、それによって変容してゆく世界で、何代にもわたってふたつの家族に起こる悲喜劇。 小説のなかで変容してゆく世界は、召使いのネリーの「語り」によって物語になるのですが、不思議なことに、読んでゆくうちに物語の枠を超えて、そこに身を置いているような錯覚に囚われます。ラストの寸前で、ひとりの羊飼いの少年が死んだはずのヒースクリフとキャサリンを荒野で見かけて、恐怖のあまり泣きながらネリーに訴える場面があります。このふたりの姿はネリーの目には見えていないのですが、読者には見える。羊飼いの少年に見えたように。絶えることのない荒野の風音とともに、まなうらに見えてくるのです。 物語が、というより、荒野そのものの意志が、それを見せているのではないのだろうか、小説の主人公は「荒野」なのではないのか、 という気分におそわれ、もしかしたら、それは小説の「極北」 のようなものなのかもしれない、とふと思ったのでした。 『嵐が丘』については多くの作家や評論家が言及し、エミリ・ブロンテの評伝も出ています。けれども、この小説自身を読むことにまさる体験はないのではないかと、いまでも思います。 最後に映画好きとしての蛇足の情報を。これまでに『嵐が丘』は6度映画化されています。日本でも、舞台を日本に移し、吉田喜重監督の手で映画化されました。各国内で映画化されたものは情報として日本に届かない可能性もありますので、ほんとうはもっと多いかもしれません。この日本版と、たしかローレンス・オリヴィエ主演の最初の映画化版を観た記憶がありますが、どちらも原作には及びませんでした。ドラマ的には映画化できそうですが、荒野の「荒野感」、ヒースクリフの過剰さを映像にするのはとてもむずかしいのだと思います。 今回は小説を読み直さず、ほとんど勢いだけで書いてしまいました。それではKOBAYASIさん、お願い致します。(K・SODEOKA・2020・11・04) 追記2024・03・17 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2021.02.18

コメント(0)

-

週刊 読書案内 チャールズ・ブコウスキー「パルプPulp」(柴田元幸訳・新潮文庫)

チャールズ・ブコウスキー「パルプPulp」(柴田元幸訳・新潮文庫) アメリカの作家で、1990年代に出版されたチャールズ・ブコウスキー「パルプPulp」(柴田元幸訳・新潮文庫)を久しぶりに読み直しました。表紙の絵につられて読んだわけではありません。 翻訳家の柴田元幸と作家の高橋源一郎の二人が「小説の現在」をめぐって対談している「小説の読み方、書き方、訳し方」という河出文庫を読んでいて、こんな会話に出会ったことで、ああ、そうだブコウスキーがいたなと思いだしたのが、読み始めた直接の理由です。柴田 高橋さんが激賞される作品は、徹底的に考えないというか、壊れている方ですよね。「パルプ」もそうかもしれないし、猫田道子の「うわさのベーコン」とか。高橋 そう、フィジカルというか、体を通過してきた作品という気がします。「ニッポンの小説」のなかでも書きましたけれど、「うわさのベーコン」は、本当に頭が壊れた作者の作品だし、「パルプ」は頭が壊れたかのごとく書かれている、というか、ボディだけで書いているように見える。原理主義が破壊されずに、その本質を失わないままこの世に形を成すとしたらああいうものかな、と思っているのです。 この会話を読んで、「パルプ」という、ブコウスキーの遺作を、20年ぶりに読み直したといっても、何のことかわかりませんよね。 もう少し付け加えると、高橋源一郎は、この会話の少し前にこんなこともいっているのです。高橋 ぼくの願望ははっきりしていて、ここ何年か、いかに下手な、ダメとしか思えない形の文章で小説が書けないかと、ずっと考えています。もちろんいま「下手な」とか「ダメな」と言いましたが、美しいものについては形があります。でも、ものすごく極端なことを言うと「下手な」「ダメな」にはかたちがない、というか、それは要するにコードに則っていないものなんですね。美しいものは、だいたいコードに従っていると思うんです。 実は、この所、高橋源一郎の「日本文学盛衰史」という小説を読んでいて、とても面白いのですが、「なぜ、面白いのかわからない」という、他人さまから見れば、まあ、どうでもいいことですが、本人には「困ったこと」が起こっていて、それを解決したいというのが、「小説の読み方、書き方、訳し方」を読んだ理由です。 写真の「パルプ」は、ぼくが読んだ新潮文庫版で、2000年の発売です。高橋源一郎と柴田元幸の会話は2006年です。実はこの本も、出てすぐ読んだ記憶がありますが、それを忘れて、最近、買い直して、読み直したのです。ついでにいえば、「日本文学盛衰史」も読み直しなのですが、読み直してみて、この作品の面白さの理由がわかっていないことに気付いて、困っているのは2020年の秋のことです。要するに、三冊の本を、2020年の秋に、みんな読み直したというわけです。 余談ですが、三冊とも、それぞれの本の出版当時、購入したはずなのですが、一冊も見つからなかったという共通点もあります。 で、「おもしろさ」なのですが、高橋源一郎が口にしている「原理主義」という言葉がカギのようですね。 「文学」を「文学」足らしめている「コード」とか「規範」とか「タブー」とかを、徹底的に壊す書き方のことだというのが、高橋源一郎のほかの場所での発言から類推できますが、本当のところは、二人の会話を読んでいただくしかありません。 しかし、実は、新潮文庫の「パルプ」の解説で、ヤスケンこと安原顕という、今となっては、「伝説?」の編集者がこの本の解説で、こんなことを言っているのです。 「訳者あとがき」の中で柴田元幸氏は「パルプ」はタランティーノ監督の映画「パルプ・フィクション」同様、「無数の凡作が無節操に生産・消費された時代への賛歌と言えそうだが、安手の素材を洗練された作品に昇華させた「パルプ・フィクション」とは対照的に、こちらは安手の素材をあくまで安手のまま再現している感がある。タイトなリズムとテンポのいい会話に支えられた、さりげない反復と変奏が小気味よく織り合わされる「プルプ・フィクション」に対し、「パルプ」では、とりあえず酒場に入り、とりあえず競馬場に出かけるといったふうに、小便がたまったからトイレに行くのとさして変わらない無根拠な必然とともに、同じような行為がのんべんだらりとくり返される。タランティーノにはタランティーノの冴えがあり、ブコウスキーにはブコウスキーの凄みがある。」と書いているが、そのとおりだとぼくも思う。 おわかりでしょうか、柴田元幸は自分が訳した「パルプ」について、まともな小説の「まじめな」要素は、みんな捨てられているのだけれど、出来上がった作品には「凄み」があると言っているのです。 実際どうなのかは、もちろん読んでいただくほかはありませんが、この評言は、高橋源一郎の「日本文学盛衰史」にも、ピタリとあてはまるというのが、ぼくの納得でした。 安原顕氏は上のような引用に続けて、「パルプ」から、彼が「凄い」と判断したのでしょうね、こんな引用を延々と続けています。 宇宙人ジーニーは地球の植民地化を断念する。その理由は地球はもはや救い難いほど「ひどすぎる」からと言う。「何がひどすぎるんだ?」とのニックの問いに対しジーニーは、「地球がよ。スモッグ、殺人、大気汚染、水質汚染、食物汚染、憎しみ、無力感、何もかもよ、地球でたった一つ美しいのは動物だけど、その動物も、どんどん滅ぼされてるし、しまいにはペットのネズミと競馬の馬以外みんななくなっちゃうわ。ほんとに情けないわよ」「そうともジーニー。原爆の貯蔵量もわすれるなよ。」「・・・あんなたち、どうしようもなく深い墓穴を彫っちゃったみたいね。」「ああ。俺たちは二日後に消えてなくなるかもしれないし、あと千年もつかもしれない。どっちだかわからんから、たいていみんな、どうでもいいやって気になっちまう。」 探偵ニックの事務所にやって来た宇宙人ジニーの会話の、これは、ほんの一部ですが、これだけでは、何のことかわかりませんね。 「パルプ」にしろ「日本文学盛衰史」にしろ、作品をお読みなられることが一番ですが、読み終わって、「なんだこれは!」と投げ出される場合が無きにしも非ずなことは申し上げておきます。 なにせ、「文学的コード」は徹底的に破壊されていますからね。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.12.07

コメント(0)

-

週刊 読書案内 マルティン・ニーメラー『彼らが最初共産主義者を攻撃したとき』

マルティン・ニーメラー『彼らが最初共産主義者を攻撃したとき』 ウキペディア マルティン・ニーメラーという人について、よく知っているわけではありません。しかし、ここに掲載する詩は、今の私たちが暮らしている社会で、かなり大切な、一人でも多くの人が読むことが必要な作品だと感じています。 私たちは、既に、この詩が「リアル」に現実を指さしている社会に暮らしていることに気付いた方がいいと思うのですが。『彼らが最初共産主義者を攻撃したとき』 マルティン・ニーメラーナチスが最初共産主義者を攻撃したとき、私は声をあげなかった私は共産主義者ではなかったから社会民主主義者が牢獄に入れられたとき、私は声をあげなかった私は社会民主主義者ではなかったから彼らが労働組合員たちを攻撃したとき、私は声をあげなかった私は労働組合員ではなかったからそして、彼らが私を攻撃したとき私のために声をあげる者は、誰一人残っていなかった マスメディアもマスコミも信用できない時代が始まっています。私たちは静かに、なにげなく、しかし、あきることなく抗う方法を模索することが必要なのではないでしょうか。 にほんブログ村

2020.10.28

コメント(0)

-

週刊 読書案内 カレル・チャペック「園芸家12カ月」(小松太郎 訳 中公文庫)

カレル・チャペック「園芸家12カ月」(小松太郎 訳 中公文庫) 先日、友達と話しをしていると話題になって、この人を訪ねたんですよ。お住まいは書棚の隅の方だったのですが、お電話差し上げると、もちろん、お元気でしたよ。「ぼくですか?ぼくはカレル・チャペックです。世間では小説家ってことになってますがね、実は園芸家なんだよ。」「ぜひいちど、うちへやって来たまえ。ぼくの庭をお目にかけるよ。」 まあ、そういって誘われたものですから、出かけたんですよ。すると、彼は庭の中にしゃがみこんで、何やら忙しそうなのです。 振り向きもせず、何かいおっしゃっているようです。「ちょっと、植え替えをやっているんで‥‥」「ああ、どうか、ごゆっくり」 すると、ひとり言ですかね、何やらまじめな口調でブツブツおっしゃるの聞こえてきましたよ。「世間では十月だという。そして自然が冬眠をはじめる月だと考えている。しかし園芸家のほうがよく知っている。園芸家は諸君に言うだろう。十月は四月と同じぐらい楽しい月だ、と。このことはぜひ知っていてもらわないと困る。十月ははじめて訪れる春の月、地下の芽が動き出し、ふくらんだ芽やが、ひそかにのびはじめる月だ。ほんのすこし土をひっかくと、親指のように太い、しっかりした芽や、やわらかな芽や、いっしょうけんめいに働いている根を発見するだろう。― なんといったって、いなめない。春だ!園芸家はよろしく庭に出るべし。そして植えるべし!(ただし、芽を吹きかけているスイセンの球根を、シャベルでコマギレにしないように注意が肝要。) だからすべての月の中でも十月は、とくに植えつけと植え替えの月だ。」(10月の園芸家) こういう場合、なんて答えていいんでしょうかね。「うちのチッチキ夫人もベランダで…」とかですかね。「いかん!ここは何かが枯れたらしい。この禿げたところに何か植えよう。アキノキリンソウか、それともサエアシナショウマか。こいつはまだうちの庭には植えたことがない。sりゃ、いちばんふさわしいのはアスチルベにきまってるけど、しかし、秋にはジョチュウギクもここにほしいなあ。しかし、春のためにはドロニクムも悪くないぞ。まてよ、ヤグルマハッカを一本植えよう。サンセットか、でなきゃケンブリッジ・スカーレットを。それはそうと、ここへヘメロカリスを植えても見栄えがするだろう。」(10月の園芸家) どうも、来客のことは、お忘れになっているようです。仕方がないですね、お暇するとするか。そう思って、ミドリの美しい芝を歩いていると、後ろから、声がかかりました。「ああ、昔ね、イギリスの地主が言ったんです。『土をよく耕すんです。水はけのいい、超えた土でなくっちゃいけません。酸性の土ではいけません。あんまり肥料気があり過ぎてもいけません。重くってもいけないし、痩せていてもいけません。それから、その土をテーブルのように平らにして、芝の種をまいて、ローラーでていねいに土を押さえつけるんです。そして毎日水をやるんです。芝がはえてきたら、毎週、草刈り機で刈って、刈り取った芝を箒で掃いて、ローラーで芝をおさえるんです。毎日。水をかけて湿らせるんです。スプリンクラーで灌水するなり、スプレーするなりして、それを300年お続けになると、わたしんとこと同じような、いい芝生ができます。』ってね。どうです、うちもいい芝でしょ。」 で、思わず言っちゃったんですよ。 「チャペックさん、おいくつですか?」って。 あなたも、チャペックさんの、自慢のお庭を、一度訪ねてみませんか。一年中、いつお出かけになっても、花がいっぱい咲いていて、まあ、向こうを向いたままではありますが、面白いお話をしてくださることは間違いありませんよ。そてじゃあこれで。にほんブログ村にほんブログ村

2020.10.22

コメント(0)

-

週刊 読書案内 カレル・チャペック「オランダ絵図」(飯島周 訳 ちくま文庫)

カレル・チャペック「オランダ絵図」(飯島周 訳 ちくま文庫) 今日の案内はカレル・チャペックです。1890年に生まれて、1938年に亡くなったチェコの作家ですが、21世紀になっても読まれ続けています。 ここに、ちくま文庫の「カレル・チャペック旅行記コレクション」の1冊、「オランダ絵図」と題されたオランダ旅行記があります。 1931年のことだそうですが、チャペックがオランダのハーグで行われた国際ペンクラブの大会に出席するための旅によって生まれた旅行記です。 どんな本を手にしても、そうなのかもしれませんが、特に「エッセイ」や「旅行記」のような本を読むときには、その文章の書き手の人柄や交友関係、食べ物の好みや、服装や乗り物の趣味なんかが、なにげなくわかるというあたりが、とても大事なことだと思うのですが、そういう観点から言えば、この人の文章は、ほぼ間違いありませんね。 くどくど講釈と垂れていても仕方がありませんから、この文庫の冒頭を引用しますね。 「いくつかの顔」と題された、まあ、いわばエッセイ全体のプロローグにあたる章なのですが、そこで彼は、会議で出会った作家たちを紹介しています。 ハーグで、私はかなり国際的な環境の中に、それも国際ペンクラブの会議場に身を置いていたのだから、そこで出会った一群の文学者たちの顔について、情報をお伝えすることができる。そこには三百五十にも達する顔があったが、何人かの顔は描くことができなかった。たとえばベルギーのピエラールやロシアのボリス・ソロコフ、ポーランドのカデン・パンドロフキー、その他大勢の顔は持ち帰っていない。しかしその代わりに、ホラ、これはイギリスの作家ジョン・ゴールズワージーである。 昔よりも白髪が増え、月の光に照らされたように明るく微妙な顔をしている。非常に率直で抑制的であり、高尚な精神を備えた英国紳士である。 近眼で丸々としたこの顔は、ジョルジュ・デュアメル、フランスの詩人・批評家で医者の経歴を持ち、現代ヨーロッパの良心をなす人たちの一人である。 そしてこの笑っている顔は、デジデル・コストラーニ、ハンガリーの作家である。 笑っているのは、わが国土(チェコ)にかれが滞在することを許可しなかった、わが国の役所に対する怒りをあらわさぬようにするためだ。かれの微笑は、静かな水面に広がる波紋の輪の様だ―その顔の外にまでその輪が作られている、とさえ言いたくなる。 これはハーマン・アウルド、ペンクラブの本部事務局の書記で、子供向けの読物作家であり、まさしく若々しいイギリス人だがちょっぴりアイルランド系で、生意気だがいい男である。 そしてこのゲルマンの神は、ドイツの詩人テオドル・ドイブレル、かれの英雄めいた髭は、親切で正直な面を、賢明で太陽のように輝く詩人の顔を、無益に覆い隠している。 この頑固そうなあご骨の、色黒で日焼けした男は、ヤーコブ・ヴァッセルマン以外の何ものでもあり得ない。ドイツの小説家で、いささか渋面の無口な男である。 一方、こちらの浅黒い男はフランス人のベンジャマン・クレミュー、気まぐれな文学者の群の組織者で、自分の髭の幕を、爆発的な笑いで押し開く。 ガリシア出身で、ちんぷんかんぷんの詩を書くおしゃべりで心底からのユダヤ人であるシャローム・アッシュと、その瓜二つである南スラヴ人のデュチッチ。 この二人を取り違えぬようにと、ペンクラブの会議ではこう言われていた ―「アッシュと話していると思うなら、それがデュチッチだ。デュチッチと話をしていると思うなら、それがシャローム・アッシュだ ― ただそんなふうにして、二人を見分けるのさ。」 この黒い髭は、まじめな小柄な男、クロアチアの彫刻家メシュトロヴィッチの目印である。 かれがわが国のホレイツのように長身だったら、おそらく小さな彫刻を作るだろうが、小男なので、逆に見の丈を超える大きさの像を彫刻している。 最後にヨハン・ファブリシウスの笑顔を描く。 わたしがちょこっと接触した唯一のオランダ人だが、典型的とは言えない。なぜならば、典型的なオランダ男は、どちらかと言えば開放的でなく、何となくいかめしいからである。 いかがでしょうか。カレル・チャペックには絵描きの兄ヨーゼフがいましたが、これらのスケッチはカレル自身の手によるものです。 似顔絵のタッチに、書いた本人の人柄が感じられて、思わずみんな載せてしましたが、まあ、こういう人なのですね。とはいうものの、こんなのは序の口というべきでしょうね。この本の前半は「絵」が楽しい、スケッチブックの「詞書」のようなおもむきですが、後半ではオランダの人々についての切れ味のいい批評で構成されています。 長くなったついでに「フェルメール・ファン・デルフト」の章をちょっと引用してみます。 私は、風景画や風俗画、静物画や肖像画の各分野での愛すべき巨匠や準巨匠たちすべてを、数え上げてお知らせはしない。それらの立派な名前の中には、ダウやテルボルフ。ホッベマやカイプやメッツ、ホーフ、ヴォウヴェルマン、ファン・デル・フェルデ、ファン・ゴイェンその他多くが含まれる。 この人たちと(座ってかれらの名誉を讃え、バルーン型の曇ったワイングラスを挙げながら)もっと語りたいものだ。 しかし今は、愛すべきデルフトの町の名前を持つ、目もくらむような清純さに視線のすべてを注いでいる。すなわちフェルメールの輝かしき清純さである。 手紙を読む少女、台所のメイド、青い服の夫人、デルフトの眺望。ただ平和で家庭的な生活へのいくつかの洞察にすぎないが、この明るく透明な、まるでしっとりとしたオランダの光のようなもの、この女性的な静けさ、輝くばかりの尊厳性、そしてアイロンや石けんや、さらに女性の香り立つ家庭の親しみ深い神聖さを、もはや他の何人たりとも傷つけることはできない。 これらの絵の前に立って、巡礼者は、息をひそめ、なにも汚すまいと忍び足で立ち去る。何故なら、清純さの秘密は、不可思議でおごそかで、威圧的でさえあうから。 フェルメールがお好きな人は、チャペックがどの絵見たのかすぐにおわかりでしょうね。そして、実にシャープな批評に頷かれることだろうと思います。 ちなみに、この後フランス・ハルス、レンブラントと話は続きます。ああ、ハルスというのは、もちろんオランダの画家ですよ。 この「カレル・チャペック旅行記コレクション」は、ちょっとした外出にピッタリだと思います。いかがでしょうか?ボタン押しててね!ボタン押してね!

2020.10.20

コメント(0)

-