PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(84)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(109)読書案内「映画館で出会った本」

(17)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(51)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(133)徘徊日記 団地界隈

(109)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(26)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(10)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(36)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(80)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(13)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5)週刊マンガ便「小林まこと」

(5)読書案内「野口武彦・前田愛・橋川文三・藤井貞和」

(1) 週刊 マンガ便 小林まこと「JJM女子柔道部物語 社会人編01」(EVENING KC 講談社)

瀬田なつき「違国日記」シネリーブル神戸no251

徘徊日記 2024年6月18日「あるじなき庭にアジサイです。」芦屋・朝日ヶ丘あたり

週刊 読書案内 勢古浩爾「定年後に見たい映画130本」(平凡社新書)

徘徊日記 2024年6月18日(火)「芦屋の親王塚ってごぞんじですか?」芦屋・翠ヶ丘あたり

週刊 読書案内 松岡正剛「うたかたの国」(工作舎)

ダニエル・ゴールドハーバー「HOW TO BLOW UP」シネリーブル神戸no250

徘徊日記 2024年6月10日(月)「一遍上人遷化の地・真光寺」和田岬あたり

徘徊日記 2024年6月10日(月)「ジャカランダってご存知ですか?」和田岬あたり

ベランダだより 2024年6月14日(金)「メタモルフォーゼ! アゲハが巣立っています!」 ベランダあたり

瀬田なつき「違国日記」シネリーブル神戸no251

徘徊日記 2024年6月18日「あるじなき庭にアジサイです。」芦屋・朝日ヶ丘あたり

週刊 読書案内 勢古浩爾「定年後に見たい映画130本」(平凡社新書)

徘徊日記 2024年6月18日(火)「芦屋の親王塚ってごぞんじですか?」芦屋・翠ヶ丘あたり

週刊 読書案内 松岡正剛「うたかたの国」(工作舎)

ダニエル・ゴールドハーバー「HOW TO BLOW UP」シネリーブル神戸no250

徘徊日記 2024年6月10日(月)「一遍上人遷化の地・真光寺」和田岬あたり

徘徊日記 2024年6月10日(月)「ジャカランダってご存知ですか?」和田岬あたり

ベランダだより 2024年6月14日(金)「メタモルフォーゼ! アゲハが巣立っています!」 ベランダあたり

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 読書案内「日本語・教育」

小山鉄郎「漢字は楽しい」(新潮文庫・共同通信社)

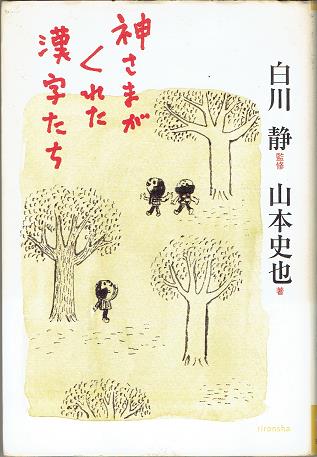

山本史也「神さまがくれた漢字たち」(理論社:よりみちパンセ)

山本史也「神さまがくれた漢字たち」(理論社:よりみちパンセ)

白川静

という、とんでもない学者さんに、そうとは気づかないで初めて出会ったのは、もちろん本の中で、 高橋和巳

という中国文学者で作家の 「わが解体」

という、1970年ごろの、ある傾向の学生の必読書の中でした。

白川静

という、とんでもない学者さんに、そうとは気づかないで初めて出会ったのは、もちろん本の中で、 高橋和巳

という中国文学者で作家の 「わが解体」

という、1970年ごろの、ある傾向の学生の必読書の中でした。

その中に、1960年代の終盤、大学紛争(?)、闘争(?)で騒然たる、立命館大学の校舎の中に、灯の消えない研究室が一つだけあって、

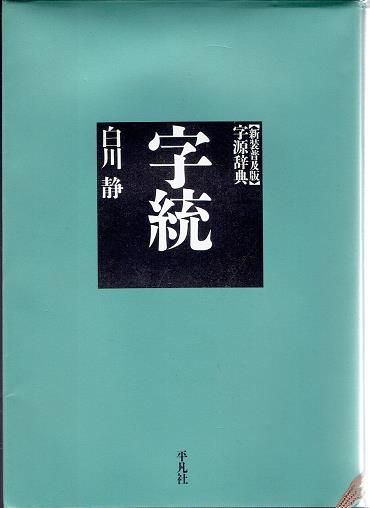

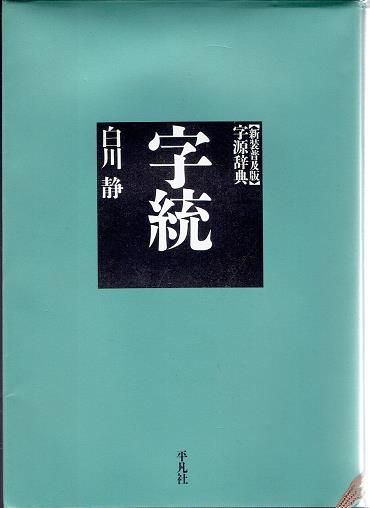

1980年代の後半 「字統」「字訓」「字通」

という、文字通り字書である辞書が、世に問われる15年ほど前のエピソードですが、あれが、この 白川静

のことだったと気づくのは辞書が評判になって、実際に手に取った2000年を超えてからのことでした。

1980年代の後半 「字統」「字訓」「字通」

という、文字通り字書である辞書が、世に問われる15年ほど前のエピソードですが、あれが、この 白川静

のことだったと気づくのは辞書が評判になって、実際に手に取った2000年を超えてからのことでした。

その 白川静 さん もなくなって、10年以上の年月が経ちます。

ここのところの元号騒ぎで、この人が生きていたらなんというのか、気になったので、「令」という文字について、 「字統」 を探してみると、ありました。

皆様も、一度、 「字統」 ぐらいをお引きになれば、もっとよくわかりますが。

さて、そろそろ本題ですが、 「漢字は楽しい」(新潮文庫) を書いた 小山鉄郎さん は 「これが日本語」 でも案内した方です。

今はどうなのか知りませんが、共同通信の文化部の記者で、 村上春樹 や 吉本隆明 に関する著書もある人です。特に吉本には私淑した人らしく、新聞のコラムを本にした 「文学はおいしい」(作品社) なんて本は、 吉本隆明 のお嬢さんで、マンガ家の ハルノ宵子さん に挿絵を描いてもらっているだけでなく、吉本の著作からの引用もちょこちょこ目に付くところが面白い本です。

白川静 に関していえば、 小山さん は、最晩年の弟子ともいうべき人かもしれません。師匠が亡くなった後、 小山さん がこういう本を作って、遺髪を継いでいらっしゃる。 「はやり便乗の金儲けかよ」 、そんなふうに思っていたこともありましたが、じつは、大切なお仕事をなさっていると、今では思います。

もう一人の 山本史也 という人は、高校の教員をしていた人らしいですが、立命館大学が作った 文字文化研究所 で教えを受けて、そこでのお仕事として 「神さまがくれた漢字たち」(よりみちパンセ・理論社) を書かれたようです。 白川静 という巨大な存在のエキスとでもいう部分について、10代の少年や少女たち楽しく解説されている本のつくり方には好感を持ちました。

この二冊の本には、最初から読み続けて、結果、読書したという読み方は似合わないかもしれません。気になったら取り出して、気ままに読むのが良いかもしれませんね。トイレとかに常備して、いつの間にか読む、そんな感じがいいと思います。

小学生の子供たちに、 「漢字の成り立ち」 劇かなんかやってもらって、右手にお椀、左手に呪具かなんか持って、首を抱えて土饅頭の上にのせて、

みんな機械が覚えてくれてる世の中を生きていく子供たちが、だからこそ、成り立ちの姿くらい、面白がらせてあげないと、かわいそうじゃないか。ぼくはそう思います。

そうそう、大人の人たちでも、たとえば 中島敦 の 「文字禍」 とか、 円城塔 の 「文字渦」 なんていう小説を読む前に、読んでおくのもいいかもしれません。 円城さん が描く意味とはまた違った意味で、漢字は生き物かもしれませんよ。

ともあれ、 「白川漢字学」 と小学生とか中学生の頃に出会い、

漢字嫌いの学生さんも、子供向けにとらわれず手に取ってほしいと思います。

ボタン押してね!

ボタン押してね!

山本史也「神さまがくれた漢字たち」(理論社:よりみちパンセ)

山本史也「神さまがくれた漢字たち」(理論社:よりみちパンセ)  白川静

という、とんでもない学者さんに、そうとは気づかないで初めて出会ったのは、もちろん本の中で、 高橋和巳

という中国文学者で作家の 「わが解体」

という、1970年ごろの、ある傾向の学生の必読書の中でした。

白川静

という、とんでもない学者さんに、そうとは気づかないで初めて出会ったのは、もちろん本の中で、 高橋和巳

という中国文学者で作家の 「わが解体」

という、1970年ごろの、ある傾向の学生の必読書の中でした。

その中に、1960年代の終盤、大学紛争(?)、闘争(?)で騒然たる、立命館大学の校舎の中に、灯の消えない研究室が一つだけあって、

「S先生の、その研究室には過激派(?)の学生たちも畏敬の念で接していた。」 という内容の記述がありました。その部屋が 白川静研究室 だったのです。

1980年代の後半 「字統」「字訓」「字通」

という、文字通り字書である辞書が、世に問われる15年ほど前のエピソードですが、あれが、この 白川静

のことだったと気づくのは辞書が評判になって、実際に手に取った2000年を超えてからのことでした。

1980年代の後半 「字統」「字訓」「字通」

という、文字通り字書である辞書が、世に問われる15年ほど前のエピソードですが、あれが、この 白川静

のことだったと気づくのは辞書が評判になって、実際に手に取った2000年を超えてからのことでした。

その 白川静 さん もなくなって、10年以上の年月が経ちます。

ここのところの元号騒ぎで、この人が生きていたらなんというのか、気になったので、「令」という文字について、 「字統」 を探してみると、ありました。

「令」について許慎(「説文解字」という後漢の字書の著者)は「?(しゅう)」と「卩(せつ)」とから成るものと分析し、その「?(しゅう)」は、「集める」の意味をもち、「卩(せつ)」は、「節」の意味をもち、それで、人を集め、竹の節でこしらえた「竹符」を与えて命令するのである、と述べますが、迂曲にすぎる説です。 これを読めば、話題の二文字の漢字の連なりの意味は、まあ、こだわらずに素直にとれば、神さんの声を聞いて仲良くしましょう、くらいの意味になりそうですが、いかがでしょう。

「令」は、礼冠をつけて、神の声に聞き入っている人の姿を、「象形」した文字にすぎません。

皆様も、一度、 「字統」 ぐらいをお引きになれば、もっとよくわかりますが。

さて、そろそろ本題ですが、 「漢字は楽しい」(新潮文庫) を書いた 小山鉄郎さん は 「これが日本語」 でも案内した方です。

今はどうなのか知りませんが、共同通信の文化部の記者で、 村上春樹 や 吉本隆明 に関する著書もある人です。特に吉本には私淑した人らしく、新聞のコラムを本にした 「文学はおいしい」(作品社) なんて本は、 吉本隆明 のお嬢さんで、マンガ家の ハルノ宵子さん に挿絵を描いてもらっているだけでなく、吉本の著作からの引用もちょこちょこ目に付くところが面白い本です。

白川静 に関していえば、 小山さん は、最晩年の弟子ともいうべき人かもしれません。師匠が亡くなった後、 小山さん がこういう本を作って、遺髪を継いでいらっしゃる。 「はやり便乗の金儲けかよ」 、そんなふうに思っていたこともありましたが、じつは、大切なお仕事をなさっていると、今では思います。

もう一人の 山本史也 という人は、高校の教員をしていた人らしいですが、立命館大学が作った 文字文化研究所 で教えを受けて、そこでのお仕事として 「神さまがくれた漢字たち」(よりみちパンセ・理論社) を書かれたようです。 白川静 という巨大な存在のエキスとでもいう部分について、10代の少年や少女たち楽しく解説されている本のつくり方には好感を持ちました。

この二冊の本には、最初から読み続けて、結果、読書したという読み方は似合わないかもしれません。気になったら取り出して、気ままに読むのが良いかもしれませんね。トイレとかに常備して、いつの間にか読む、そんな感じがいいと思います。

小学生の子供たちに、 「漢字の成り立ち」 劇かなんかやってもらって、右手にお椀、左手に呪具かなんか持って、首を抱えて土饅頭の上にのせて、

「さあ、いくつ漢字が出てきたでしょう?」 とかやったら、面白いだろうなあ。そういうふうに、漢字を理解していく子供を育てる世の中になればいいのになあ。そういう気持ちが作らせた本だと思います。

みんな機械が覚えてくれてる世の中を生きていく子供たちが、だからこそ、成り立ちの姿くらい、面白がらせてあげないと、かわいそうじゃないか。ぼくはそう思います。

そうそう、大人の人たちでも、たとえば 中島敦 の 「文字禍」 とか、 円城塔 の 「文字渦」 なんていう小説を読む前に、読んでおくのもいいかもしれません。 円城さん が描く意味とはまた違った意味で、漢字は生き物かもしれませんよ。

ともあれ、 「白川漢字学」 と小学生とか中学生の頃に出会い、

「口(さい)」 を知っている高校生が教室に座っているなんて、教員には夢のような話ですね。

漢字嫌いの学生さんも、子供向けにとらわれず手に取ってほしいと思います。

ボタン押してね!

ボタン押してね!

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内「日本語・教育」] カテゴリの最新記事

-

週刊 読書案内『高等学校における外国に… 2022.02.02

-

週刊 読書案内 荘魯迅「声に出してよむ… 2021.07.11

-

週刊 読書案内 山田史生「孔子はこう考… 2021.04.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.