PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(83)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(108)読書案内「映画館で出会った本」

(17)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(51)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(133)徘徊日記 団地界隈

(109)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(26)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(10)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(36)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(81)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(13)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5)週刊マンガ便「小林まこと」

(6)読書案内「野口武彦・前田愛・橋川文三・藤井貞和」

(1) 週刊 マンガ便 小林まこと「JJM女子柔道部物語 社会人編01」(EVENING KC 講談社)

瀬田なつき「違国日記」シネリーブル神戸no251

徘徊日記 2024年6月18日「あるじなき庭にアジサイです。」芦屋・朝日ヶ丘あたり

週刊 読書案内 勢古浩爾「定年後に見たい映画130本」(平凡社新書)

徘徊日記 2024年6月18日(火)「芦屋の親王塚ってごぞんじですか?」芦屋・翠ヶ丘あたり

週刊 読書案内 松岡正剛「うたかたの国」(工作舎)

ダニエル・ゴールドハーバー「HOW TO BLOW UP」シネリーブル神戸no250

徘徊日記 2024年6月10日(月)「一遍上人遷化の地・真光寺」和田岬あたり

徘徊日記 2024年6月10日(月)「ジャカランダってご存知ですか?」和田岬あたり

ベランダだより 2024年6月14日(金)「メタモルフォーゼ! アゲハが巣立っています!」 ベランダあたり

瀬田なつき「違国日記」シネリーブル神戸no251

徘徊日記 2024年6月18日「あるじなき庭にアジサイです。」芦屋・朝日ヶ丘あたり

週刊 読書案内 勢古浩爾「定年後に見たい映画130本」(平凡社新書)

徘徊日記 2024年6月18日(火)「芦屋の親王塚ってごぞんじですか?」芦屋・翠ヶ丘あたり

週刊 読書案内 松岡正剛「うたかたの国」(工作舎)

ダニエル・ゴールドハーバー「HOW TO BLOW UP」シネリーブル神戸no250

徘徊日記 2024年6月10日(月)「一遍上人遷化の地・真光寺」和田岬あたり

徘徊日記 2024年6月10日(月)「ジャカランダってご存知ですか?」和田岬あたり

ベランダだより 2024年6月14日(金)「メタモルフォーゼ! アゲハが巣立っています!」 ベランダあたり

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

高山宏「夢十夜を十夜で」(羽鳥文庫)

由良君美

という伝説的英文学者

を以前、紹介しましたが、その時に出てきたお弟子さんで、その時話題にしたのは 四方田犬彦

という、まあ、映画評論家と、もう一人が 高山宏

という人でした。で、今回は、その 高山宏

のご案内です。

由良君美

という伝説的英文学者

を以前、紹介しましたが、その時に出てきたお弟子さんで、その時話題にしたのは 四方田犬彦

という、まあ、映画評論家と、もう一人が 高山宏

という人でした。で、今回は、その 高山宏

のご案内です。

もともと、 イギリス文学 ですか、 マニエリスム に対する造詣の深さが圧倒的な研究者ですね。 グスタフ・ホッケ とか、名前を出しても、普通の人にはよくわからないかもしれません。 「アリス狩り」 という有名な評論シリーズで、ぼくのような素人の門外漢でも、名前を知った人です。

最近の仕事は 羽鳥書店 という本屋さん から 「新人文感覚Ⅰ 風神の袋」 ・ 「新人文感覚 II 雷神の撥」 が出ていて、本の名前だけで 「ほしい!」 となるのですが、もちろん、装丁もかっこいい、しかし、1冊 14000円 となると、ちょっとビビってしまいます。0の数をお間違いにならないようにね(笑)。

同じ 羽鳥書店 の 「はとり文庫」 というシリーズに、その二冊の副読本と銘うった 「夢十夜を十夜で」 という、しゃれた本があります。0の数が一つ少ないということで、 今日のご案内はこっちです。

不思議の国のアリス の達人 高山宏 が、 漱石 、それも 「夢十夜」 を?いや、彼なら 「夢十夜」 こそを、かもしれませんね。

漱石 の作品の読解や、評論は、腐るほどあります。別に、書物は腐らないけど、中は腐っているといいたいようなのもあるかもしれません。

この本は 高山宏 が大学の授業で 漱石 を取り上げた実況中継です。さすがですね、生きがよくてピチピチしていました。

ぼくが、 高山宏 に惹かれる理由はお分かりいただけるでしょうか。彼の博学と、ユーモアあふれる授業で素人大学生が 「比較文学」 の扉を開ける様子がまざまざと伝わってくるじゃないですか。そこが、何ともいえません。

面白いでは言い尽くせない。新人文科学の広さと奥の深さにはため息が出ますね。この一冊読み終えると、もう一度、高校生相手に 漱石 を語りたくなってしまいます。

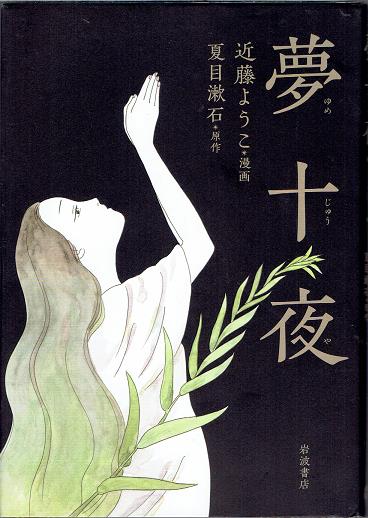

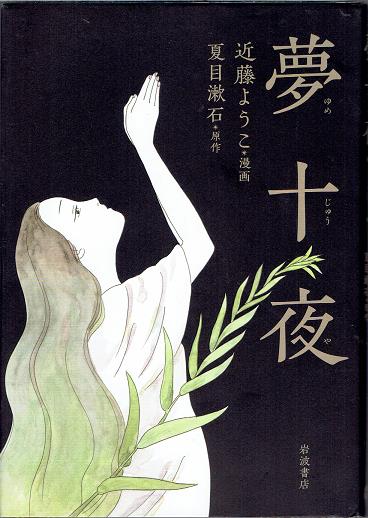

ボクなら、と、浅学菲才も顧みず、これも持ち出してみると思いついたのが、 近藤ようこ の マンガ 「夢十夜」(岩波書店) です。もちろんこのマンガは、 ヤサイクンのマンガ便の 断捨離ものではありません。

近藤ようこ

は 「うる星やつら」

の 高橋留美子

と高校の同級生で、同じ漫研出身だそうです。独特の作品解釈をなにげなく怪しい線で描くマンガ世界。小説とは違うマンガ小説、遊技的再解釈になっているところが、じつに魅力的な人なのです。

近藤ようこ

は 「うる星やつら」

の 高橋留美子

と高校の同級生で、同じ漫研出身だそうです。独特の作品解釈をなにげなく怪しい線で描くマンガ世界。小説とは違うマンガ小説、遊技的再解釈になっているところが、じつに魅力的な人なのです。

高山宏 といい、 近藤ようこ といい、抜群の才能というものは、この世にはあるものなのだと、つくづく思う、今日この頃です。(S)

ボタン押してね!

にほんブログ村

由良君美

という伝説的英文学者

を以前、紹介しましたが、その時に出てきたお弟子さんで、その時話題にしたのは 四方田犬彦

という、まあ、映画評論家と、もう一人が 高山宏

という人でした。で、今回は、その 高山宏

のご案内です。

由良君美

という伝説的英文学者

を以前、紹介しましたが、その時に出てきたお弟子さんで、その時話題にしたのは 四方田犬彦

という、まあ、映画評論家と、もう一人が 高山宏

という人でした。で、今回は、その 高山宏

のご案内です。

もともと、 イギリス文学 ですか、 マニエリスム に対する造詣の深さが圧倒的な研究者ですね。 グスタフ・ホッケ とか、名前を出しても、普通の人にはよくわからないかもしれません。 「アリス狩り」 という有名な評論シリーズで、ぼくのような素人の門外漢でも、名前を知った人です。

最近の仕事は 羽鳥書店 という本屋さん から 「新人文感覚Ⅰ 風神の袋」 ・ 「新人文感覚 II 雷神の撥」 が出ていて、本の名前だけで 「ほしい!」 となるのですが、もちろん、装丁もかっこいい、しかし、1冊 14000円 となると、ちょっとビビってしまいます。0の数をお間違いにならないようにね(笑)。

同じ 羽鳥書店 の 「はとり文庫」 というシリーズに、その二冊の副読本と銘うった 「夢十夜を十夜で」 という、しゃれた本があります。0の数が一つ少ないということで、 今日のご案内はこっちです。

不思議の国のアリス の達人 高山宏 が、 漱石 、それも 「夢十夜」 を?いや、彼なら 「夢十夜」 こそを、かもしれませんね。

漱石 の作品の読解や、評論は、腐るほどあります。別に、書物は腐らないけど、中は腐っているといいたいようなのもあるかもしれません。

この本は 高山宏 が大学の授業で 漱石 を取り上げた実況中継です。さすがですね、生きがよくてピチピチしていました。

アジアからの留学生をどう「獲得」するかが二十一世紀初頭、日本の各大学の「生き残り」条件の一つと言って世上かまびすしい。試行錯誤がしばらく楽しくも居心地悪い過渡期の「国際系」に、このところ自分が唱え始めている「新人文学」がいきなり巻き込まれた形である。 読者に向けた開講の辞です。自負と自信を感じますが、ここから、さすが 高山宏 ともいうべき展開が始まります。

面白いじゃないか。日本文学に一定以上の知識もなく、したがって、一定以上の偏見もない、見るところ限りなくまっさらに近い二十男女にいっそ 「ブンガク」とは何か、徒手空拳(のふり)、是々非々で教え、議論してみよう 。いろんな領域をそれぞれ極めたと言われて閉塞気味の自分にも、なにやらん愁眉のひらかれぬでもない気もする。

いきなりその場で当てられたにもかかわらず、巧いバトン・リレーのようによどみなく音読する。よしよしその調子。つい書き写す気になってくれた諸君はいるかねと尋うと、残念これはいない。別に提出しろとは言わないが、次回からは書き写してみること、と改めて指示を出した。

「はなびら」 を 花弁 でなく 瓣 と書く。二つの部分の間に 「瓜」 が入っているだろう、 「実」 として入っている 「瓜」 だろう、 「うりざね」 なんだよ。

この書字の遊びによって、死ぬ前の女の 「瓜実顔」 と女死後に化身した花の 「瓣」 が同じものと知れてこないだろうか。

紙の上にひろがる活字、というか文字と文字のつくる意味の世界も一方にあり得て、これはこれで面白い。

自分で書いてみると分かるかもしれない。ただの偶然、ひょっとしたら遊びと感じられるかもしれないが、表向き言葉の各種の遊びを体系的、強迫観念のように生み出す文学をこの四半世紀、 マニエリスムの文学 と呼んできた。

「百年待つというというのもこの場合にはほどよい気がする。十年では現実味があって合わないし、千年では百合と相性が悪い」とか「百合の百と百年待っていてくださいがかけられていて、実際には百年も待っていなかったのではないか」という答えを紹介して、百年というのは現実に無理とする他の何人かの懐疑派の疑問に答えることをもって九十分の白熱授業は始まった。 これが 「夢十夜」 の 第一夜 、 第一講 のさわり。 老婆心ながら、付け加えると、 漱石 がイギリスで出会ったのは、講義中の 十八世紀イギリスロマン主義 です。

「百」年待って「合」うから「百合」なんだね と。

何だ言葉遊びじゃないか 、それってという感じが何人かの顔にありありだったが、実はそれこそがかの神経医学のパイオニア、 ジークムント・フロイト のいわゆる 「機知語」 であり、二十世紀初頭のそのフロイトの「機知語」「始原語」「言い間違い」の論に絶妙によみがえった十六世紀マニエリスム(と、十八世紀末の「蘇るマニエリスム」)たるロマン主義が得意とした、見掛け上 限りなく遊戯的な「文学」 という表現行為の正体なのだ。

ぼくが、 高山宏 に惹かれる理由はお分かりいただけるでしょうか。彼の博学と、ユーモアあふれる授業で素人大学生が 「比較文学」 の扉を開ける様子がまざまざと伝わってくるじゃないですか。そこが、何ともいえません。

面白いでは言い尽くせない。新人文科学の広さと奥の深さにはため息が出ますね。この一冊読み終えると、もう一度、高校生相手に 漱石 を語りたくなってしまいます。

ボクなら、と、浅学菲才も顧みず、これも持ち出してみると思いついたのが、 近藤ようこ の マンガ 「夢十夜」(岩波書店) です。もちろんこのマンガは、 ヤサイクンのマンガ便の 断捨離ものではありません。

近藤ようこ

は 「うる星やつら」

の 高橋留美子

と高校の同級生で、同じ漫研出身だそうです。独特の作品解釈をなにげなく怪しい線で描くマンガ世界。小説とは違うマンガ小説、遊技的再解釈になっているところが、じつに魅力的な人なのです。

近藤ようこ

は 「うる星やつら」

の 高橋留美子

と高校の同級生で、同じ漫研出身だそうです。独特の作品解釈をなにげなく怪しい線で描くマンガ世界。小説とは違うマンガ小説、遊技的再解釈になっているところが、じつに魅力的な人なのです。

高山宏 といい、 近藤ようこ といい、抜群の才能というものは、この世にはあるものなのだと、つくづく思う、今日この頃です。(S)

ボタン押してね!

にほんブログ村

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」] カテゴリの最新記事

-

週刊 読書案内 夏目漱石「二百十日」(… 2023.10.31

-

週刊 読書案内 内田百閒「冥途・旅順入… 2023.04.20

-

週刊 読書案内 夏目漱石「彼岸過迄」(… 2022.11.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.