PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(108)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(51)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(133)徘徊日記 団地界隈

(109)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(26)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(36)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(13)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5) 徘徊日記 2024年6月10日(月)「一遍上人遷化の地・真光寺」和田岬あたり

徘徊日記 2024年6月10日(月)「ジャカランダってご存知ですか?」和田岬あたり

ベランダだより 2024年6月14日(金)「メタモルフォーゼ! アゲハが巣立っています!」 ベランダあたり

週刊 読書案内 穂村弘×東直子「回転ドアは、順番に」(ちくま文庫)

週刊 読書案内 池内紀「101冊の図書館」(丸善ライブラリー101)

イーサン・コーエン「ドライブアウェイ・ドールズ」シネリーブル神戸no249

ベランダだより 2024年6月9日(日)「今年も咲いてくれました!」ベランダあたり

週刊 読書案内 立花隆「思索紀行 上」(ちくま文庫)

ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248

ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

徘徊日記 2024年6月10日(月)「ジャカランダってご存知ですか?」和田岬あたり

ベランダだより 2024年6月14日(金)「メタモルフォーゼ! アゲハが巣立っています!」 ベランダあたり

週刊 読書案内 穂村弘×東直子「回転ドアは、順番に」(ちくま文庫)

週刊 読書案内 池内紀「101冊の図書館」(丸善ライブラリー101)

イーサン・コーエン「ドライブアウェイ・ドールズ」シネリーブル神戸no249

ベランダだより 2024年6月9日(日)「今年も咲いてくれました!」ベランダあたり

週刊 読書案内 立花隆「思索紀行 上」(ちくま文庫)

ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248

ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 読書案内「日本語・教育」

100days100bookcovers no44(44日目)

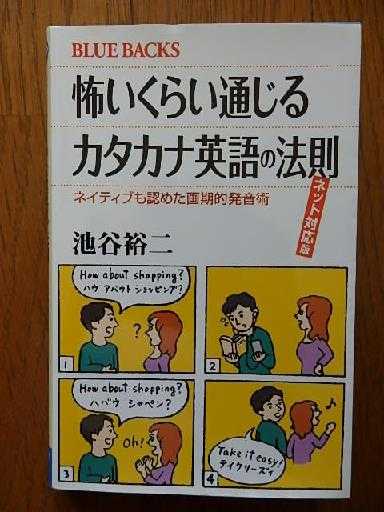

池谷裕二『怖いくらい通じるカタカナ英語の法則』(講談社ブルーバックス) さて困った。

さて困った。

SODEOKAさん が選んだ 千野栄一『ビールと古本のプラハ』 の記事や皆さんの様々なコメントを見渡しても、どうもうちの書棚にある本との接点が思い浮かばない。

と言っていても詮ないので、とりあえず最近読んだ本とのこじつけを試みることにする。

コメント中に出てきた フランツ・カフカ がユダヤ人であることとか、 SODEOKAさん が最後に書いていた、「惹かれる」ということは「役に立つ」という価値観とは別のものという部分とも関係がありそうだなと思い、半ばそれでいこうかと考え始めていたのだが、何だかすっきりせず、もう一度つらつら記事とコメントを見ていたら、思いついた。

ということで、最初に考えていた 「あさって」 の方向の本はまた今度にするとして、今回はこれで行こうと思う。思いついた直接の 「つながり」 は、 DEGUTIさん のコメントにある、著者の 千野栄一 の別の著作 『外国語上達法』 である。

『怖いくらい通じるカタカナ英語の法則 ネット対応版 ネイティブも認めた画期的発音術 』 池谷裕二 講談社ブルーバックス

何だか軽薄なHOW TO本みたいなタイトルで何だが、これ、少なくともタイトルの印象よりは、ずっとまじめでシリアスな内容をもっている。

ちなみにこの ブルーバックス版 は 2016年 に出ているが、もともとは 2004年 に同じ出版社から出た 『一気にネイティブ! 魔法の発音 カタカナ英語』 が「親本」で、それをブルーバックス化した 2008年 の 『怖いくらい通じるカタカナ英語の法則』(音声CD付き) を一部改定し、音声をネットで聴けるようにしたもの(今まで一度も音声を聴いていなかったので、今回、特設サイト(最後にリンクを貼っておく)で初めて聴こうとしたのだが、ページにはアクセスできたものの、クリックしてもなぜか反応せず。「保護されていない通信」という「警告」が出る。うちのPCの設定の問題かもしれないが。よくわからない)。私は「親本」も持っているが、2008年版のことは知らず、この新版は「一部改定」と「ネット対応」につられてまた購入してしまった、ということである。

著者は、時折TVでも顔を見かける脳科学者で、東大薬学部教授。著書多数、ということで、私も 『海馬 脳は疲れない』(糸井重里との共著) を皮切りに、 『進化しすぎた脳』『記憶力を強くする』『受験脳の作り方』『単純な脳 複雑な「私」』 等、何冊か読んだ。専門分野の話題が平易な語り口でわかりやすく説明されていて、また取り上げられる話題自体もおもしろい。

そんな脳科学者の著書の中で「異色」のこの本は、概ね2つの部分から構成されている。

まずはこの本の趣旨であり、紙数の大部分を占める、平均的な日本人が英語の発音をいかに 「カタカナ英語」で「通じる」 ようにするか、について。もう一つは、英語と日本語との違い、脳と言語、バイリンガルの脳等についての、つまり著者の専門分野を含めた考察と知見である。

私の感想を織り交ぜながら、いくらか紹介してみたい。

著者が2002年にアメリカのコロンビア大学に留学したときのエピソードから話は始まる。

留学といっても学生としてではなく研究者としての「留学」で当時、著者は32歳。

彼はさっそく壁にぶつかる。言葉の壁である。英語が、高校までの勉強でも苦手科目だったそうで、ならば(本当は学校の成績と英会話能力はさして関係ないと思われるが)渡米前に英会話教室にでも通えばいいと思うが、英語下手がばれるのが恥ずかしくてそれもできなかったということらしい。

ともかくも、そんな著者がいきなりアメリカに行っても、案の定、聞くのも話すのもまるでだめ、つまり何を言っているかがわからないし、こちらの言うことは理解されないということになった。

聞き取りに関しては、私( KOBAYASI )も、大昔の、たった一度のアメリカ体験で同じことを感じた。現地でほぼ最初にまともに聞いた、ニューヨークのホテルのフロントのお姉さんの英語がまるでわからなかったのである。その際は仕事だったので、日本から行った私たちとは別に現地在住のバイリンガルのガイドというかコーディネーターみたいな人がいたから問題はなかったが、一人だとまず立ち往生だろうと思う。さらに彼等って、今はどうかわからないが、当時は英語がわからなそうな相手でも繰り返してはくれるものの、ゆっくり話すということはあまりなかった気がする。まぁたった一度の経験なので当てにはならないが。

話を戻す。

ある日、研究所のメンバーが著者に話しかけてくる。 「ハゼゴン」 。

彼のきょとんとした表情から相手は状況を察して 「How - is - it - going?」(元気かい?) とゆっくり単語に区切って言い直してくれた。それに著者は驚く。実際の発音は文字列とは似ても似つかない音になるんだということに気づく。それ以降 「ハゼゴン」 と話しかける彼に相手はにこやかに返答してくれるようになった。

つまり高校(場合によっては大学)までに習った英語の発音と実際の現地の英語話者(以降は「ネイティブ」とする)が話している英語は全然違うのでないかと思い至る。ちょっと気づくのは遅い気がするが、それは置く。

かくして著者は、脳の研究とは別に新たな「カタカナ英語」を探求し始める。

彼はそれからネイティブが話す英語を耳に聞こえるまま素直に聞くようにする。やはり違う。そして様々に考えた結果、3つのことにたどり着く。

日本人の話す英語は英語圏では 「ジャングリッシュ」 と呼ばれている。これはたしかに聞いたことがある。そもそも日本人の話すジャングリッシュで話しかけられたネイティブはそれが英語だと思わない。「よく聞いてみると日本語は意外と英語に似ているようだ」と思うとか。この話も笑い話と思っていたが、そうではないのかもしれない。

理由はいくつかある。まずは英語と日本語が相当に異なる言語だからだ。これに関して簡単に触れる。

まず、 発音数の差 。たとえば有名な「L」と「R」の発音は違うのに、日本語では「ラ」としか言えない。他にも「Bi」「Vi」/「Fu」「Hu」/「U」「Wu」等々、英語では異なるのに日本語では区別ができない子音は多い。

母音も日本語は少ない。著者によるとハワイ語に次ぐ少なさだそう。英語は二重母音等含めてその3倍の母音がある。

つまり カタカナ表記できない発音 がたくさんある。

次に、 無母音声の有無 の違い。英語には子音だけで音が作られる場合がある。

例えば「circle」。日本語の発音だと「サ・ア・ク・ル」と4音節になるが、英語では母音は一つで一気に発音される。単語の最後は「ku-lu」と母音を入れるのではなく「kl」と子音だけの発音である。しかし日本語話者には難しい。日本語にそんな発音はないから。

ただ一方で、逆に日本語にはあるが 英語にはない発音 もある。 「撥音」 、つまり 「ん」 がそれである。

英語話者は 「こんにちは」 ではなく 「こにちは」 ということが多い。

あるいは「促音」、つまり「っ」や「長音」も彼らはうまく発音できない。

著者のファーストネーム「ゆうじ」は「ゆじ」になってしまう。

さらに日本語の「ラ行」も撥音が難しいらし。たとえば「怒られる」の「られる」のようにラ行が続く場合にはかなりの無理が生じる。

「っ」だけでなく「つ」も発音が難しく、メジャーリーガーだった「松井」は大体「まちゅい」と発音されていた。

そして最後の 推測言語と技巧言語の違い 。

日本語は発音数が少ないということから 同音異義語 が非常に多くなる。たとえば、加工 書こう 下降 火口 囲う 河口 仮構 華香・・・といった具合に。

日本語の聞き手は、文脈や場の状況、イントネーション、話者の表情等から同音異義語の多くの選択肢から適切な語を推測しているわけだ。

では英語はどうか。

英語には豊富な発音数がある。その発音の違いによって単語を言い分けることができる。むろん同音異義語もなくはないが日本語に比べると非常に少ない。

英語話者は有声音以外にも舌や鼻や唇を使って無声音を表現する。たとえば「shシュ」「chチッ」「tsツッ」等。

これらの膨大な数の組み合わせで英語は発音される。 「発声技巧」の言語 なのだ。

しかし逆に言えば、発音を間違うとえらいことになる可能性がある。

日本語で「フード」と言えば英語では「hood」しかありえない。「food」と認知されることはほぼない。

著者は以前観光でNYを訪れ、自由の女神を船上から見ようとフェリー乗り場にタクシーで行こうとして「ferry port」とドライバーに告げたら、ドライバーは何の躊躇もなく車を走らせ「heriport」(ヘリコプター発着所)へ連れて行かれたそうだ。それも軍用だったそうだ。観光ガイドブックを手にした著者を軍用ヘリポートへ連れて行くのはどうかしていると日本語話者は考えるが、タクシーのドライバーにとって著者の発音は紛れもなく「heriport」だった。それだけでドライバーの行動は決まる。つまり言語文化が違うということだ。

英語話者に同じ発音で「ヘリポートではなくフェリーポートを意図している」ことへの類推を期待するのは、日本語話者に「LとRを厳密に識別する」ことを期待するほど難しいようなのだ。その代わりと言っては何だが、文法的な誤りに関しては英語話者は比較的寛容とのこと。

日本語話者にとって、発音についてはそうはいかないのは残念だが、一般に、知的水準の高い人ほど、あるいは非英語圏話者に接しているほど発音ミスを修正して聞き取ってくれる傾向があるとのこと。前者については何とも言えないが、後者については常識的に考えてそうだろう。両者の層が重なっているのかもしれない。

つまり、英語会話の水準の多くは発音が上手いか下手かにほぼかかっていると言える。

英語と日本語の差異については以上。

上記の3つのうちの 1 に挙げた 「科学的根拠」 に話を戻す。

加えて、脳科学的には年齢的な壁がある。つまり、運動制御系に関する脳の可塑性(能力が変化する性格)は年齢には無関係だが、言語を獲得する可塑性は年齢とともに急激に衰える。一般には言語を覚える能力はおよそ8歳までとされ(「9歳の壁」)、それ以降は新しい言語を覚える能力は急速に低下する。原因は現時点では不明。

たとえば日本語の5つの母音を聞いて育った子供には、脳にこの回路が成立し、9歳以降もほとんど変化することなく留まる。こうなると日本語の3倍もの母音を含む英語に対処するのは非常に難しくなる。

別の例を出すと、たとえば「デズニー」とか「ビルジング」という発音になってしまう方々は「Di」の発音を聞いてこなかったから。そういう意味では小学生低学年から英語を学習する(どうやら今年2020年に3年生から始まるようだが3年生というのは8歳から9歳。ぎりぎりである。でもコロナ禍でも予定どおりなのかどうか)というのは正しいということになる(むろんそれ以外に問題はあるだろうが)。

まだある。

第二言語の習得能力は遺伝の影響が強い。70-80%は遺伝で決まっているという調査結果がある。ちなみに母国語獲得力と第二言語習得力は関連性はないと言われる。つまり第二外国語の習得能力は個人差が極めて大きい。

そこで、著者は「開き直る」ことにする。つまり 「カタカナ英語」 である。もちろんこれまでの概念のそれでは役に立たない。

たとえば「animal」を通常、日本ではどう発音するか。「アニマル」である。ただこの通り発音しても英語圏では通じない。ではネイティブはどう発音しているのか。むろんそれを「カタカナ」で表記するのは無理があるができううる限り近い表記を試みると「エネモウ」(より正確には「エアネモウ」)となる。著者はこのカタカナ英語で通じると言う。別に巻き舌でそれらしく発音する必要はない。あるいは「water」はどうか。「ウォーター」ではなく「ウワラ」(より正確には「ウウアラ」)と言えば難なく通じる。

何となく通じそうという気になりませんか、皆さん。私はそういう気になりました。いや実地に試してはいませんけれど。

ではなぜ私たちは「アニマル」とか「ウォーター」とか発音するのかとなると、それはローマ字表記の弊害ではないかと著者は言う。ヘボン式ローマ字表記自体に問題はないが、それが英語の発音しそのまま当てはまるわけではないのだ。

もちろん「エネモウ」「ウワラ」と発音するのには「法則」がある。著者が協力者とともに考察した「法則」によって英語が通じるようになり新しい単語も正しい発音が可能になる。

ただこれは何も著者の新案特許ではない。あの有名な ジョン万次郎 の 「What time is it now?」 を 「ホッタ・イモ・イジルナ」 と発音するのと同じ発想である。

もともとこの発想は発音の向上をめざした方法だが、この法則を知っているとヒアリングにも効果があるはずだと著者は言う。何となれば発音は耳で聞こえたものをルール化したものだから。

ではその法則を具体例をいくつか紹介する。法則には名前が付けられているが、一つの単語の発音にもその法則以外にも「リエゾン」とか「ラ行変化」とかいろいろと注意事項がある。すべての説明はしていないのでご承知のほどを。

ちなみに、著者は 「効果的な勉強法」 についても触れていて、結論は 「効果的な勉強法はない」 あるいは 「効果的な勉強法は実は効果的ではない」 としている。つまり「効率的」、言い換えれば「楽な」勉強法は概ね効果が薄いという。地道に労力をかけるしかないという、何というか、「無慈悲な」結論が出ている。ただ経験則的にもそうかもねという風には思う。

その他、 「バイリンガル脳」 についても、世界の人口の半分はバイリンガルないしマルチリンガルだとか、彼らの脳では2つ(以上)の言語を別々の回路が担当しているらしいとか、彼らが一方の言語を使っている際には、もう一つの言語は働かないように抑制されていることが最近の研究でわかってきたとか、大人になってから外国語を学ぶのは大変だと色々言ってきたが、大人でも学べばそれなりに意外に早く脳に変化が現れるとか、人間はぼぉーっとしている際にも脳内の「言語野」が活動しているとか、入れ子構造の文章である再帰形式は、さるには不可能だとか、様々に興味深い話題にも言及されているが、長くなったので、このあたりで。関心のある方は実際に読んでいただきたい。

改めてこれを読み直して、自分のことを棚に上げて、たとえばテレビに出ている外国人の話す日本語について、この人、日本に何年もいるのに日本語のイントネーションとか発音とか進歩せんな、とか思うのもよくないなと思った。

言語を習得するのはかように大変なのだ。

ただ、 福岡伸一 がどこかに書いていたが、国際会議を初めとして「ブロークンな」英語が世界共通語になりつつあるという事情や、また、世界中で移民が増加する傾向を考えると、今後は英語自体の性格も変化していく可能性もあると思う。

さらに、これからは自動翻訳の時代だとも言われていて、本書でも、そう遠くない未来に自動翻訳の技術が成熟する可能性について触れられている。

そんな時代に外国語を習得する意味は、当然現代とも異なるはずだ。しかし言語が文化の象徴だとしたら、どんな形にせよ、多言語、つまり多文化と共存し、それらを理解するのが多文化共生時代には必須であるのは確かだろう。

えらく長くなってしまった。本当はもっと短くする予定だったのだが失敗。次回こそ。

では、 DEGUTIさん 、次をよろしくお願いいたします。 (2020・10・14・T・KOBAYASI )

池谷裕二『怖いくらい通じるカタカナ英語の法則』(講談社ブルーバックス)

さて困った。

さて困った。

SODEOKAさん が選んだ 千野栄一『ビールと古本のプラハ』 の記事や皆さんの様々なコメントを見渡しても、どうもうちの書棚にある本との接点が思い浮かばない。

と言っていても詮ないので、とりあえず最近読んだ本とのこじつけを試みることにする。

コメント中に出てきた フランツ・カフカ がユダヤ人であることとか、 SODEOKAさん が最後に書いていた、「惹かれる」ということは「役に立つ」という価値観とは別のものという部分とも関係がありそうだなと思い、半ばそれでいこうかと考え始めていたのだが、何だかすっきりせず、もう一度つらつら記事とコメントを見ていたら、思いついた。

ということで、最初に考えていた 「あさって」 の方向の本はまた今度にするとして、今回はこれで行こうと思う。思いついた直接の 「つながり」 は、 DEGUTIさん のコメントにある、著者の 千野栄一 の別の著作 『外国語上達法』 である。

『怖いくらい通じるカタカナ英語の法則 ネット対応版 ネイティブも認めた画期的発音術 』 池谷裕二 講談社ブルーバックス

何だか軽薄なHOW TO本みたいなタイトルで何だが、これ、少なくともタイトルの印象よりは、ずっとまじめでシリアスな内容をもっている。

ちなみにこの ブルーバックス版 は 2016年 に出ているが、もともとは 2004年 に同じ出版社から出た 『一気にネイティブ! 魔法の発音 カタカナ英語』 が「親本」で、それをブルーバックス化した 2008年 の 『怖いくらい通じるカタカナ英語の法則』(音声CD付き) を一部改定し、音声をネットで聴けるようにしたもの(今まで一度も音声を聴いていなかったので、今回、特設サイト(最後にリンクを貼っておく)で初めて聴こうとしたのだが、ページにはアクセスできたものの、クリックしてもなぜか反応せず。「保護されていない通信」という「警告」が出る。うちのPCの設定の問題かもしれないが。よくわからない)。私は「親本」も持っているが、2008年版のことは知らず、この新版は「一部改定」と「ネット対応」につられてまた購入してしまった、ということである。

著者は、時折TVでも顔を見かける脳科学者で、東大薬学部教授。著書多数、ということで、私も 『海馬 脳は疲れない』(糸井重里との共著) を皮切りに、 『進化しすぎた脳』『記憶力を強くする』『受験脳の作り方』『単純な脳 複雑な「私」』 等、何冊か読んだ。専門分野の話題が平易な語り口でわかりやすく説明されていて、また取り上げられる話題自体もおもしろい。

そんな脳科学者の著書の中で「異色」のこの本は、概ね2つの部分から構成されている。

まずはこの本の趣旨であり、紙数の大部分を占める、平均的な日本人が英語の発音をいかに 「カタカナ英語」で「通じる」 ようにするか、について。もう一つは、英語と日本語との違い、脳と言語、バイリンガルの脳等についての、つまり著者の専門分野を含めた考察と知見である。

私の感想を織り交ぜながら、いくらか紹介してみたい。

著者が2002年にアメリカのコロンビア大学に留学したときのエピソードから話は始まる。

留学といっても学生としてではなく研究者としての「留学」で当時、著者は32歳。

彼はさっそく壁にぶつかる。言葉の壁である。英語が、高校までの勉強でも苦手科目だったそうで、ならば(本当は学校の成績と英会話能力はさして関係ないと思われるが)渡米前に英会話教室にでも通えばいいと思うが、英語下手がばれるのが恥ずかしくてそれもできなかったということらしい。

ともかくも、そんな著者がいきなりアメリカに行っても、案の定、聞くのも話すのもまるでだめ、つまり何を言っているかがわからないし、こちらの言うことは理解されないということになった。

聞き取りに関しては、私( KOBAYASI )も、大昔の、たった一度のアメリカ体験で同じことを感じた。現地でほぼ最初にまともに聞いた、ニューヨークのホテルのフロントのお姉さんの英語がまるでわからなかったのである。その際は仕事だったので、日本から行った私たちとは別に現地在住のバイリンガルのガイドというかコーディネーターみたいな人がいたから問題はなかったが、一人だとまず立ち往生だろうと思う。さらに彼等って、今はどうかわからないが、当時は英語がわからなそうな相手でも繰り返してはくれるものの、ゆっくり話すということはあまりなかった気がする。まぁたった一度の経験なので当てにはならないが。

話を戻す。

ある日、研究所のメンバーが著者に話しかけてくる。 「ハゼゴン」 。

彼のきょとんとした表情から相手は状況を察して 「How - is - it - going?」(元気かい?) とゆっくり単語に区切って言い直してくれた。それに著者は驚く。実際の発音は文字列とは似ても似つかない音になるんだということに気づく。それ以降 「ハゼゴン」 と話しかける彼に相手はにこやかに返答してくれるようになった。

つまり高校(場合によっては大学)までに習った英語の発音と実際の現地の英語話者(以降は「ネイティブ」とする)が話している英語は全然違うのでないかと思い至る。ちょっと気づくのは遅い気がするが、それは置く。

かくして著者は、脳の研究とは別に新たな「カタカナ英語」を探求し始める。

彼はそれからネイティブが話す英語を耳に聞こえるまま素直に聞くようにする。やはり違う。そして様々に考えた結果、3つのことにたどり着く。

1 「私」には「カタカナ」英語しかできない。それは「今さら英語特有の発音をネイティブと同じようには身につけようがない」という科学的根拠からくる諦念に基づく。 1 の 「科学的根拠」 につては説明が必要だろう。

2 ゆえに「私」の英語の発音ではアメリカでは通じない。

3 しかし現状の「カタカナ英語」をネイティブが使う別の「カタカナ英語」に合わせれば、多くの場合通じるようになる。

日本人の話す英語は英語圏では 「ジャングリッシュ」 と呼ばれている。これはたしかに聞いたことがある。そもそも日本人の話すジャングリッシュで話しかけられたネイティブはそれが英語だと思わない。「よく聞いてみると日本語は意外と英語に似ているようだ」と思うとか。この話も笑い話と思っていたが、そうではないのかもしれない。

理由はいくつかある。まずは英語と日本語が相当に異なる言語だからだ。これに関して簡単に触れる。

まず、 発音数の差 。たとえば有名な「L」と「R」の発音は違うのに、日本語では「ラ」としか言えない。他にも「Bi」「Vi」/「Fu」「Hu」/「U」「Wu」等々、英語では異なるのに日本語では区別ができない子音は多い。

母音も日本語は少ない。著者によるとハワイ語に次ぐ少なさだそう。英語は二重母音等含めてその3倍の母音がある。

つまり カタカナ表記できない発音 がたくさんある。

次に、 無母音声の有無 の違い。英語には子音だけで音が作られる場合がある。

例えば「circle」。日本語の発音だと「サ・ア・ク・ル」と4音節になるが、英語では母音は一つで一気に発音される。単語の最後は「ku-lu」と母音を入れるのではなく「kl」と子音だけの発音である。しかし日本語話者には難しい。日本語にそんな発音はないから。

ただ一方で、逆に日本語にはあるが 英語にはない発音 もある。 「撥音」 、つまり 「ん」 がそれである。

英語話者は 「こんにちは」 ではなく 「こにちは」 ということが多い。

あるいは「促音」、つまり「っ」や「長音」も彼らはうまく発音できない。

著者のファーストネーム「ゆうじ」は「ゆじ」になってしまう。

さらに日本語の「ラ行」も撥音が難しいらし。たとえば「怒られる」の「られる」のようにラ行が続く場合にはかなりの無理が生じる。

「っ」だけでなく「つ」も発音が難しく、メジャーリーガーだった「松井」は大体「まちゅい」と発音されていた。

そして最後の 推測言語と技巧言語の違い 。

日本語は発音数が少ないということから 同音異義語 が非常に多くなる。たとえば、加工 書こう 下降 火口 囲う 河口 仮構 華香・・・といった具合に。

日本語の聞き手は、文脈や場の状況、イントネーション、話者の表情等から同音異義語の多くの選択肢から適切な語を推測しているわけだ。

では英語はどうか。

英語には豊富な発音数がある。その発音の違いによって単語を言い分けることができる。むろん同音異義語もなくはないが日本語に比べると非常に少ない。

英語話者は有声音以外にも舌や鼻や唇を使って無声音を表現する。たとえば「shシュ」「chチッ」「tsツッ」等。

これらの膨大な数の組み合わせで英語は発音される。 「発声技巧」の言語 なのだ。

しかし逆に言えば、発音を間違うとえらいことになる可能性がある。

日本語で「フード」と言えば英語では「hood」しかありえない。「food」と認知されることはほぼない。

著者は以前観光でNYを訪れ、自由の女神を船上から見ようとフェリー乗り場にタクシーで行こうとして「ferry port」とドライバーに告げたら、ドライバーは何の躊躇もなく車を走らせ「heriport」(ヘリコプター発着所)へ連れて行かれたそうだ。それも軍用だったそうだ。観光ガイドブックを手にした著者を軍用ヘリポートへ連れて行くのはどうかしていると日本語話者は考えるが、タクシーのドライバーにとって著者の発音は紛れもなく「heriport」だった。それだけでドライバーの行動は決まる。つまり言語文化が違うということだ。

英語話者に同じ発音で「ヘリポートではなくフェリーポートを意図している」ことへの類推を期待するのは、日本語話者に「LとRを厳密に識別する」ことを期待するほど難しいようなのだ。その代わりと言っては何だが、文法的な誤りに関しては英語話者は比較的寛容とのこと。

日本語話者にとって、発音についてはそうはいかないのは残念だが、一般に、知的水準の高い人ほど、あるいは非英語圏話者に接しているほど発音ミスを修正して聞き取ってくれる傾向があるとのこと。前者については何とも言えないが、後者については常識的に考えてそうだろう。両者の層が重なっているのかもしれない。

つまり、英語会話の水準の多くは発音が上手いか下手かにほぼかかっていると言える。

英語と日本語の差異については以上。

上記の3つのうちの 1 に挙げた 「科学的根拠」 に話を戻す。

加えて、脳科学的には年齢的な壁がある。つまり、運動制御系に関する脳の可塑性(能力が変化する性格)は年齢には無関係だが、言語を獲得する可塑性は年齢とともに急激に衰える。一般には言語を覚える能力はおよそ8歳までとされ(「9歳の壁」)、それ以降は新しい言語を覚える能力は急速に低下する。原因は現時点では不明。

たとえば日本語の5つの母音を聞いて育った子供には、脳にこの回路が成立し、9歳以降もほとんど変化することなく留まる。こうなると日本語の3倍もの母音を含む英語に対処するのは非常に難しくなる。

別の例を出すと、たとえば「デズニー」とか「ビルジング」という発音になってしまう方々は「Di」の発音を聞いてこなかったから。そういう意味では小学生低学年から英語を学習する(どうやら今年2020年に3年生から始まるようだが3年生というのは8歳から9歳。ぎりぎりである。でもコロナ禍でも予定どおりなのかどうか)というのは正しいということになる(むろんそれ以外に問題はあるだろうが)。

まだある。

第二言語の習得能力は遺伝の影響が強い。70-80%は遺伝で決まっているという調査結果がある。ちなみに母国語獲得力と第二言語習得力は関連性はないと言われる。つまり第二外国語の習得能力は個人差が極めて大きい。

そこで、著者は「開き直る」ことにする。つまり 「カタカナ英語」 である。もちろんこれまでの概念のそれでは役に立たない。

たとえば「animal」を通常、日本ではどう発音するか。「アニマル」である。ただこの通り発音しても英語圏では通じない。ではネイティブはどう発音しているのか。むろんそれを「カタカナ」で表記するのは無理があるができううる限り近い表記を試みると「エネモウ」(より正確には「エアネモウ」)となる。著者はこのカタカナ英語で通じると言う。別に巻き舌でそれらしく発音する必要はない。あるいは「water」はどうか。「ウォーター」ではなく「ウワラ」(より正確には「ウウアラ」)と言えば難なく通じる。

何となく通じそうという気になりませんか、皆さん。私はそういう気になりました。いや実地に試してはいませんけれど。

ではなぜ私たちは「アニマル」とか「ウォーター」とか発音するのかとなると、それはローマ字表記の弊害ではないかと著者は言う。ヘボン式ローマ字表記自体に問題はないが、それが英語の発音しそのまま当てはまるわけではないのだ。

もちろん「エネモウ」「ウワラ」と発音するのには「法則」がある。著者が協力者とともに考察した「法則」によって英語が通じるようになり新しい単語も正しい発音が可能になる。

ただこれは何も著者の新案特許ではない。あの有名な ジョン万次郎 の 「What time is it now?」 を 「ホッタ・イモ・イジルナ」 と発音するのと同じ発想である。

もともとこの発想は発音の向上をめざした方法だが、この法則を知っているとヒアリングにも効果があるはずだと著者は言う。何となれば発音は耳で聞こえたものをルール化したものだから。

ではその法則を具体例をいくつか紹介する。法則には名前が付けられているが、一つの単語の発音にもその法則以外にも「リエゾン」とか「ラ行変化」とかいろいろと注意事項がある。すべての説明はしていないのでご承知のほどを。

「最後のLはウ」の法則 ここからは、まとまったセンテンスになったものをいくつか紹介。

circle ☓サークル ○スオコウ

miracle ☓ミラクル ○メラコウ

「最後のT(D,C)はッ」の法則

delicate ☓デリケート ○デレケッ(t)

cold ☓コールド ○コーウッ(d)

「Iはエ」の法則

animal ☓アニマル ○エアネモウ

city ☓シティー ○セレ

picture ☓ピクチャー ○ペクチョ

university ☓ユニバーシティー ○ユネヴオセリ

「Tはラ行」の法則

bottle ☓ボトル ○バロウ

tomato ☓トマト ○トメイロ

Italy ☓イタリー ○エラレ

「NTのTは消える」の法則

gentleman ☓ジェントルマン ○ジェヌウムン

interesting ☓インタレスティング ○エナレステン

mental ☓メンタル ○メノウ

rental ☓レンタル ○レノウ

「WはダブルU」の法則

water ☓ウォーター ○ウウァラ

wool ☓ウール ○ウウーウ

world ☓ワールド ○ウ ウォーウド

are you sure?(まじ?) いかがだろうか。私は最初に読んだときには大げさにいえば「衝撃」を受けた。「コロンブスの卵」的な。ただ著者はこれをそれぞれ70回は繰り返しましょうと言う。私みたいに、単純におもしろがるだけならいいが、まともにトレーニングするのはかなりハードではある。でも一つの「指針」にはなるのではないかと思う。

☓アーユーシュア? ○オユシュオ?

what should i do?(どうしたらいいの?)

☓ホワット シュッド アイ ドゥー? ○ワッシュライドゥ?

we had a lot of snow.(たくさん雪が降った)

☓ウイ ハド ア ロット オブ スノー

○ウィアダラーラスノウ (「a lo of」 は 「アラーラ」と発音する)

have you been to seattle ?(シアトルに行ったことある?)

☓ハブ ユー ビーン トゥ シアトル?

○ハヴュベナセアロウ?

what do you think about it?(どう思う?)

☓ホワット ドゥー ユー シンク アバウト イット?

○ワルユーテンカバウレッ?

ちなみに、著者は 「効果的な勉強法」 についても触れていて、結論は 「効果的な勉強法はない」 あるいは 「効果的な勉強法は実は効果的ではない」 としている。つまり「効率的」、言い換えれば「楽な」勉強法は概ね効果が薄いという。地道に労力をかけるしかないという、何というか、「無慈悲な」結論が出ている。ただ経験則的にもそうかもねという風には思う。

その他、 「バイリンガル脳」 についても、世界の人口の半分はバイリンガルないしマルチリンガルだとか、彼らの脳では2つ(以上)の言語を別々の回路が担当しているらしいとか、彼らが一方の言語を使っている際には、もう一つの言語は働かないように抑制されていることが最近の研究でわかってきたとか、大人になってから外国語を学ぶのは大変だと色々言ってきたが、大人でも学べばそれなりに意外に早く脳に変化が現れるとか、人間はぼぉーっとしている際にも脳内の「言語野」が活動しているとか、入れ子構造の文章である再帰形式は、さるには不可能だとか、様々に興味深い話題にも言及されているが、長くなったので、このあたりで。関心のある方は実際に読んでいただきたい。

改めてこれを読み直して、自分のことを棚に上げて、たとえばテレビに出ている外国人の話す日本語について、この人、日本に何年もいるのに日本語のイントネーションとか発音とか進歩せんな、とか思うのもよくないなと思った。

言語を習得するのはかように大変なのだ。

ただ、 福岡伸一 がどこかに書いていたが、国際会議を初めとして「ブロークンな」英語が世界共通語になりつつあるという事情や、また、世界中で移民が増加する傾向を考えると、今後は英語自体の性格も変化していく可能性もあると思う。

さらに、これからは自動翻訳の時代だとも言われていて、本書でも、そう遠くない未来に自動翻訳の技術が成熟する可能性について触れられている。

そんな時代に外国語を習得する意味は、当然現代とも異なるはずだ。しかし言語が文化の象徴だとしたら、どんな形にせよ、多言語、つまり多文化と共存し、それらを理解するのが多文化共生時代には必須であるのは確かだろう。

えらく長くなってしまった。本当はもっと短くする予定だったのだが失敗。次回こそ。

では、 DEGUTIさん 、次をよろしくお願いいたします。 (2020・10・14・T・KOBAYASI )

追記2024・03・08

100days100bookcoversChallenge

100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目)

(11日目~20日目)

(21日目~30日目)

(31日目~40日目)

(41日目~50日目)

( 51日目~60日目))

(61日目~70日目)

という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと

備忘録

が開きます。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内「日本語・教育」] カテゴリの最新記事

-

週刊 読書案内『高等学校における外国に… 2022.02.02

-

週刊 読書案内 荘魯迅「声に出してよむ… 2021.07.11

-

週刊 読書案内 山田史生「孔子はこう考… 2021.04.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.