PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(80)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(99)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(108)読書案内「映画館で出会った本」

(17)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(51)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(33)ベランダだより

(133)徘徊日記 団地界隈

(109)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(26)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(9)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(10)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(36)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(81)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(13)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5)週刊マンガ便「小林まこと」

(9)読書案内「野口武彦・前田愛・橋川文三・藤井貞和」

(1) 徘徊日記 2024年6月10日(月)「森林植物園のアジサイ」六甲山あたり

週刊 マンガ便 原泰久「キングダム 72」(集英社)

カルロス・サウラ「壁は語る」元町映画館no247

週刊 マンガ便 小林まこと「JJM女子柔道部物語 社会人編01」(EVENING KC 講談社)

瀬田なつき「違国日記」シネリーブル神戸no251

徘徊日記 2024年6月18日「あるじなき庭にアジサイです。」芦屋・朝日ヶ丘あたり

週刊 読書案内 勢古浩爾「定年後に見たい映画130本」(平凡社新書)

徘徊日記 2024年6月18日(火)「芦屋の親王塚ってごぞんじですか?」芦屋・翠ヶ丘あたり

週刊 読書案内 松岡正剛「うたかたの国」(工作舎)

ダニエル・ゴールドハーバー「HOW TO BLOW UP」シネリーブル神戸no250

週刊 マンガ便 原泰久「キングダム 72」(集英社)

カルロス・サウラ「壁は語る」元町映画館no247

週刊 マンガ便 小林まこと「JJM女子柔道部物語 社会人編01」(EVENING KC 講談社)

瀬田なつき「違国日記」シネリーブル神戸no251

徘徊日記 2024年6月18日「あるじなき庭にアジサイです。」芦屋・朝日ヶ丘あたり

週刊 読書案内 勢古浩爾「定年後に見たい映画130本」(平凡社新書)

徘徊日記 2024年6月18日(火)「芦屋の親王塚ってごぞんじですか?」芦屋・翠ヶ丘あたり

週刊 読書案内 松岡正剛「うたかたの国」(工作舎)

ダニエル・ゴールドハーバー「HOW TO BLOW UP」シネリーブル神戸no250

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

100days100bookcovers no68 68日目

星野博美『のりたまと煙突』 (文春文庫) SODEOKAさん が選んだ 『USムービー・ホットサンド 2010年代アメリカ映画ガイド』 からどう引き継ぐかに関して、今回はなかなか決まらなかった。

まずは、素直に映画関連を思いつくままに何冊かピックアップしていくらかぱらぱらと読んでみた。程度の差はあれど、どれもおもしろい。そういう意味ではどれを選んでもよかったのだが、実際に各々について何が書けるかということになると、いささか心もとなくなる。

私が「おもしろい」と感じたのが、主にそこで採り上げられた各々の「映画」の分析や解釈あるいは感想であり、「書く」とするとそれを紹介することになるわけだが、その映画自体が映像を旨としたものだけに、伝え方が難しい。そもそも私が観ていない映画も含まれていた。

ということで、そちらは断念。選んだ1冊は、実際はほとんどつながっていないので、その点はご勘弁を願うことになるのであるが。

星野博美『のりたまと煙突』文春文庫

親本は 2006年 、文庫が 2009年 に出たエッセイ集。

映画関係以外では 「ホットサンド」 から 「食」 関連を考えたのだが、そういう意味では、唯一 「のりたま」 だけが掠っているにすぎない。

ただ、ここで 「のりたま」 は、著者の実家にいた 「兄妹猫」 のことなのだが、その命名の理由が、

とりあえず、最近読んだ中で印象度はかなり高い。

星野博美 は、 写真家/作家 で、写真集、ノンフィクションやエッセイの著作も数多い。もとは写真家の 橋口譲二 のアシスタントだったという。

20世紀の終わりに数年間香港で暮らしていた経験をまとめた 『転がる香港に苔は生えない』 では 大宅壮一ノンフィクション賞 を受賞。

著者を知ったのは、たぶんこの2、3年のうちで、きっかけは例によって忘却の彼方だが、どこかで文章に接する機会があったのだろう、その文体に惹かれるものがあっていつか読んでみようと思っていたところ、運良くブックオフの110円棚で本作を発見、入手。一読、期待を超える感を覚える。

現時点で読んだのは、その後手に入れた 『島へ免許を取りに行く』(集英社文庫。 長編エッセイ。こちらもおもしろい。解説は 高橋源一郎 ) と併せて2冊だが、今回は印象度で勝るこちらを取り上げる。

365ページ の厚めの文庫本編は、都合 12の章 に分かれていて、それぞれの植物の名前がついている。

「第一章 木春菊(マーガレット)」「第7章 彼岸花」「第十一章 雪柳」 とか。なかなか風情がある。

一編は長くても10ページほどで、さほど癖のない文体なので読みやすい。猫のこと(本編の前に 「しろ一族」 と命名された 「本書に登場する猫の系図」 が掲載されている)、著者の体験、家族や友人関係、近隣の知人の話が中心だが、 「ノンフィクション」 に近い読み物もある。

まず冒頭の一編 「人が暮らす場所」 からいい。著者は東京生まれだそうで、その著者の祖父が千葉から東京に移り住んできたところから始まる短い文章だが、土地と歴史と人の暮らしの偶然の邂逅が感じられて読ませる。

たぶんこれでああ、この人は 「信用」 できそうだと思ったはず。

さらに 「名前」 で、猫未経験で猫嫌いだった20代の著者が、越してきたアパートで最終的に猫に「籠絡」されるまでが描かれる。この後、猫については楽しいことも悲しいことも含めて所々で登場する。

ただ、おそらく私が好感をもった要因は随所で読み取れる著者の内省的なところだ。

たとえば、 「割れたグラス」 。

カフェで遭遇したバイトの女子高生風のウェイトレスがそそっかしいミスを繰り返すのを見咎めて著者は、彼女のせいで自分のグラスが割れたことに抗議する。せっかくの日曜日、友人とランチを摂っていたのに、あまりいい気がしない。ちょっと腹を立てる。数日後、近所のファミレスでのこと、この店で時折見る男性客が追加で 「白玉あずき」 を注文する。ウェイトレスが運んできたときに、スプーンが 「白玉あずき」 に落下し、グラスが割れる。慌てるウェイトレス。男性は 「俺の人生、今日で終わっちゃったりして」 とつぶやく。ウェイトレスのひきつりかけていた表情はみるみる明るくなり、 「そんなことありませんよ。明日もまた来てくださいね」 と言う。その情景を見て著者もほほえむ。そしてカフェでの一件を思い出す。

あるいは、 「ディープ・インパクト」 。

一か月のインド旅行から帰ったばかり著者は、旅の記憶をついつい追体験しようとして日本での日常が戻らない。こうした旅の 「余韻」 は年々長くなる。香港に住み、久しぶりに日本に帰ったときに感じた、情報の多さに対する驚きと 「うるさい」 という不快感を思い出す。実際は、香港のほうがずっと騒音に満ち、日本はそうではない。要は、日本では 「理解」 できる情報が外国より圧倒的に多いということだ。当時のインドは様々な問題を抱えていた。国境地域のカシミールではインドとパキスタンが緊迫した状況にあり、アヨーディアでのムスリムとヒンドゥーの対立激化に端を発してインド全土で400人超の死者も出た。しかし一旅行者の著者にとっては 「ひとごと」 だった。そのため、 「旅の間じゅう私は終始上機嫌で、比較的ハッピーだった。」 そして母国に戻り、情報の洪水にさらされただけで 「不機嫌になり、ハッピーでなくなった」 。 ではどうすればいいのか。

約束の時間に寝坊して遅刻した著者は、自転車に乗って最寄り駅の 三鷹駅 まで疾走し、ホームに駆け下りたところでアナウンスを聞く。 「阿佐ヶ谷駅で人身事故が発生し、運転再開に見込みはついていない」 。これは 私(KOBAYASI) も 武蔵小金井 と 国立 で併せて20年ほど中央線の駅を最寄り駅として利用していたからよくわかる。しかも、著者の場合、その一週間で3度中央線に乗り、3度人身事故で止まるという憂き目にあっている。舌打ちをしながら、 総武線ホーム に移動し、発車予定時刻を延長して停車している 東西線 に乗り込む。そこで、どういうルートで行けば、早くしかも安価に到着できるかを考える。もちろん今のようにスマートフォンですぐにルートが割り出せるわけではない。電車は事故のあった 阿佐ヶ谷駅 に着く。車内アナウンスでは 「回収」 作業が終わり、現場検証が行われていると伝えている。さらに現場検証終了のもよう、とも。著者は、賭けに出る。 中野 で運転再開するであろうと予測して 中央線 に乗り換える。予測は的中、著者は、ふつうなら混雑しているはずのガラガラの電車に乗って 「今日はなかなか冴えてるな」 と思う。

たしかにわかるといえばわかる。でもたぶん私なら著者ほどは気にしない。でもそういう気持ちを抱く著者については好感をもつ。

こういうところは随所に窺える。

「内省」 とはいくぶん異なるが、圧巻は 「東伏見」 だろう。

まるで短編小説だ。しかもフィクションとしてなら、わざとらしくて書かないような。

著者は 武蔵野市 の端に住んでいるのだが、ある時散歩の途中、 旧保谷市 (現在の行政区画では西東京市)に入る。 西武新宿線 の 東伏見 が近いことを知る。歩いている内に大きな鳥居が現れる。 東伏見稲荷 の鳥居である。鳥居の背後には線路が走り、土手には彼岸花が群生している。夕陽が差し込んでいる。何だか霊的な存在を感じ、神秘的な気持ちになる。ふと気がつく。 「東伏見」 に一度だけ来たことがあるのを思い出す。

話は、ここから中高一貫校に通っていたときの友人関係や恋愛の話が語られ、友人、知人の死が語られる。そこには御巣鷹山に墜落した日航機や9.11の世界貿易センタービルの名前も出てくるが詳細は省く。

でもそういうことはあるのだ、きっと。

こういう個人的な記憶ではなく、土地の持っている歴史的記憶についての「過去の残り香」もある。

詳しくは書かないが、近所の公園の風景から、零戦を造っていた航空機工場、空襲、著者の母校である国際基督教大学へとつながる様は、私たちの、そしてその土地の記憶は往々にしてばらばらの点として散らばっているだけで、あえて結ばなければ、決してひとつのイメージを現さないことを教えてくれる。私たちは、そして私たちの国は、放っておけば何でも忘れてしまうのだ。

様々な点が思わぬところで結ばれつながっている。そのことを私たちは普段忘れている。忘れたがっているのかもしれない。

著者は最後に問いかける。

読後感が比較的重いのは、やはりここに描き出されているのが、解説で 角田光代 も言っているように、死と喪失だからだ。

私たちは喪失と死とともに生きていく。失ったものの記憶が私たちを形作る。忘れられたものが私たちに結ばれ、私たちを支えている。生者はむろん、死者とも生きるのが私たちであることを改めて知ることになった。

たぶんこの先も、この作家は読んでいくことになると思う。

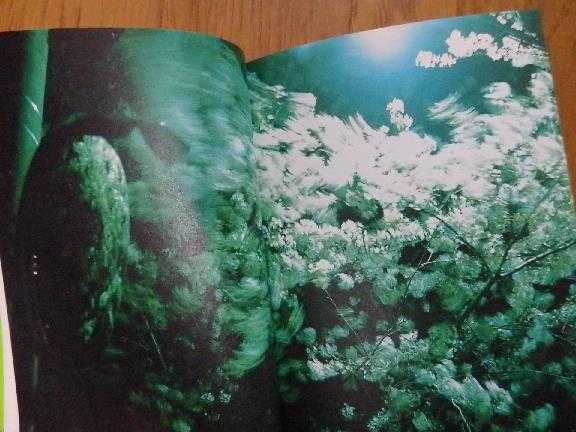

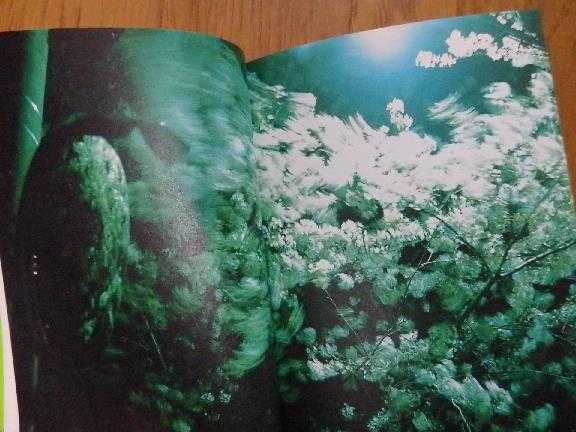

一枚だけ掲載されていた著者が撮った写真も併せて掲げておく。

では、 DWGUTIさん 、次をお願いします。 T・KOBAYASI・ 2021 ・ 05 ・ 07

追記2024・04・01

100days100bookcoversChallenge の投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目) という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。

星野博美『のりたまと煙突』 (文春文庫) SODEOKAさん が選んだ 『USムービー・ホットサンド 2010年代アメリカ映画ガイド』 からどう引き継ぐかに関して、今回はなかなか決まらなかった。

まずは、素直に映画関連を思いつくままに何冊かピックアップしていくらかぱらぱらと読んでみた。程度の差はあれど、どれもおもしろい。そういう意味ではどれを選んでもよかったのだが、実際に各々について何が書けるかということになると、いささか心もとなくなる。

私が「おもしろい」と感じたのが、主にそこで採り上げられた各々の「映画」の分析や解釈あるいは感想であり、「書く」とするとそれを紹介することになるわけだが、その映画自体が映像を旨としたものだけに、伝え方が難しい。そもそも私が観ていない映画も含まれていた。

ということで、そちらは断念。選んだ1冊は、実際はほとんどつながっていないので、その点はご勘弁を願うことになるのであるが。

星野博美『のりたまと煙突』文春文庫

親本は 2006年 、文庫が 2009年 に出たエッセイ集。

映画関係以外では 「ホットサンド」 から 「食」 関連を考えたのだが、そういう意味では、唯一 「のりたま」 だけが掠っているにすぎない。

ただ、ここで 「のりたま」 は、著者の実家にいた 「兄妹猫」 のことなのだが、その命名の理由が、

「たまは、白地に黄色い模様がまるで卵のようだったので 『たま』 、のりは、そこに黒をプラスした三毛猫模様だったので 『のり』 と命名した。白いごはんの上にふりかけられた 『のりたま』 のように、いつまでも仲良く離れず暮らしてほしい、という願いをこめた名前だった。もともとふりかけの『のりたま』が好きだったからのりたまという名前を付けた」ということなので、お許し願うことにする。

とりあえず、最近読んだ中で印象度はかなり高い。

星野博美 は、 写真家/作家 で、写真集、ノンフィクションやエッセイの著作も数多い。もとは写真家の 橋口譲二 のアシスタントだったという。

20世紀の終わりに数年間香港で暮らしていた経験をまとめた 『転がる香港に苔は生えない』 では 大宅壮一ノンフィクション賞 を受賞。

著者を知ったのは、たぶんこの2、3年のうちで、きっかけは例によって忘却の彼方だが、どこかで文章に接する機会があったのだろう、その文体に惹かれるものがあっていつか読んでみようと思っていたところ、運良くブックオフの110円棚で本作を発見、入手。一読、期待を超える感を覚える。

現時点で読んだのは、その後手に入れた 『島へ免許を取りに行く』(集英社文庫。 長編エッセイ。こちらもおもしろい。解説は 高橋源一郎 ) と併せて2冊だが、今回は印象度で勝るこちらを取り上げる。

365ページ の厚めの文庫本編は、都合 12の章 に分かれていて、それぞれの植物の名前がついている。

「第一章 木春菊(マーガレット)」「第7章 彼岸花」「第十一章 雪柳」 とか。なかなか風情がある。

一編は長くても10ページほどで、さほど癖のない文体なので読みやすい。猫のこと(本編の前に 「しろ一族」 と命名された 「本書に登場する猫の系図」 が掲載されている)、著者の体験、家族や友人関係、近隣の知人の話が中心だが、 「ノンフィクション」 に近い読み物もある。

まず冒頭の一編 「人が暮らす場所」 からいい。著者は東京生まれだそうで、その著者の祖父が千葉から東京に移り住んできたところから始まる短い文章だが、土地と歴史と人の暮らしの偶然の邂逅が感じられて読ませる。

たぶんこれでああ、この人は 「信用」 できそうだと思ったはず。

さらに 「名前」 で、猫未経験で猫嫌いだった20代の著者が、越してきたアパートで最終的に猫に「籠絡」されるまでが描かれる。この後、猫については楽しいことも悲しいことも含めて所々で登場する。

ただ、おそらく私が好感をもった要因は随所で読み取れる著者の内省的なところだ。

たとえば、 「割れたグラス」 。

カフェで遭遇したバイトの女子高生風のウェイトレスがそそっかしいミスを繰り返すのを見咎めて著者は、彼女のせいで自分のグラスが割れたことに抗議する。せっかくの日曜日、友人とランチを摂っていたのに、あまりいい気がしない。ちょっと腹を立てる。数日後、近所のファミレスでのこと、この店で時折見る男性客が追加で 「白玉あずき」 を注文する。ウェイトレスが運んできたときに、スプーンが 「白玉あずき」 に落下し、グラスが割れる。慌てるウェイトレス。男性は 「俺の人生、今日で終わっちゃったりして」 とつぶやく。ウェイトレスのひきつりかけていた表情はみるみる明るくなり、 「そんなことありませんよ。明日もまた来てくださいね」 と言う。その情景を見て著者もほほえむ。そしてカフェでの一件を思い出す。

まったく同じことが目の前で起きた時、私はわけもなく腹を立てて相手の非を責め、彼は相手を救った。その一瞬の反応に、彼と私の人生が凝縮されていた。落ち込んだ。どうしようもなく、落ち込んだ。 最後の一文がどれほど本気なのか測りかねるところもあるが、これでこの一遍が終わるところを考えると本気だろう。ちょっと大げさに思う向きもあるやもしれないが、気持ちはわかる。

あるいは、 「ディープ・インパクト」 。

一か月のインド旅行から帰ったばかり著者は、旅の記憶をついつい追体験しようとして日本での日常が戻らない。こうした旅の 「余韻」 は年々長くなる。香港に住み、久しぶりに日本に帰ったときに感じた、情報の多さに対する驚きと 「うるさい」 という不快感を思い出す。実際は、香港のほうがずっと騒音に満ち、日本はそうではない。要は、日本では 「理解」 できる情報が外国より圧倒的に多いということだ。当時のインドは様々な問題を抱えていた。国境地域のカシミールではインドとパキスタンが緊迫した状況にあり、アヨーディアでのムスリムとヒンドゥーの対立激化に端を発してインド全土で400人超の死者も出た。しかし一旅行者の著者にとっては 「ひとごと」 だった。そのため、 「旅の間じゅう私は終始上機嫌で、比較的ハッピーだった。」 そして母国に戻り、情報の洪水にさらされただけで 「不機嫌になり、ハッピーでなくなった」 。 ではどうすればいいのか。

極論を言ってしまえば、情報によって憂鬱になる人間がハッピーでいたいと思うなら、旅をし続けるしかないのかもしれない。 さらに 「中央線ののろい」 。

でもそんなハッピーに、どれほどの意味があるのだろう?私は自分の場所でハッピーになりたい。どうしたらそうなれるのか、庭で日向ぼっこをしながら今日も考えている。

約束の時間に寝坊して遅刻した著者は、自転車に乗って最寄り駅の 三鷹駅 まで疾走し、ホームに駆け下りたところでアナウンスを聞く。 「阿佐ヶ谷駅で人身事故が発生し、運転再開に見込みはついていない」 。これは 私(KOBAYASI) も 武蔵小金井 と 国立 で併せて20年ほど中央線の駅を最寄り駅として利用していたからよくわかる。しかも、著者の場合、その一週間で3度中央線に乗り、3度人身事故で止まるという憂き目にあっている。舌打ちをしながら、 総武線ホーム に移動し、発車予定時刻を延長して停車している 東西線 に乗り込む。そこで、どういうルートで行けば、早くしかも安価に到着できるかを考える。もちろん今のようにスマートフォンですぐにルートが割り出せるわけではない。電車は事故のあった 阿佐ヶ谷駅 に着く。車内アナウンスでは 「回収」 作業が終わり、現場検証が行われていると伝えている。さらに現場検証終了のもよう、とも。著者は、賭けに出る。 中野 で運転再開するであろうと予測して 中央線 に乗り換える。予測は的中、著者は、ふつうなら混雑しているはずのガラガラの電車に乗って 「今日はなかなか冴えてるな」 と思う。

その瞬間、背中がすうっと寒くなった。著者はその後、自らに 「おぞましさ」 と感じる。

一人の人が命を絶ったというのに。

たしかにわかるといえばわかる。でもたぶん私なら著者ほどは気にしない。でもそういう気持ちを抱く著者については好感をもつ。

こういうところは随所に窺える。

「内省」 とはいくぶん異なるが、圧巻は 「東伏見」 だろう。

まるで短編小説だ。しかもフィクションとしてなら、わざとらしくて書かないような。

著者は 武蔵野市 の端に住んでいるのだが、ある時散歩の途中、 旧保谷市 (現在の行政区画では西東京市)に入る。 西武新宿線 の 東伏見 が近いことを知る。歩いている内に大きな鳥居が現れる。 東伏見稲荷 の鳥居である。鳥居の背後には線路が走り、土手には彼岸花が群生している。夕陽が差し込んでいる。何だか霊的な存在を感じ、神秘的な気持ちになる。ふと気がつく。 「東伏見」 に一度だけ来たことがあるのを思い出す。

話は、ここから中高一貫校に通っていたときの友人関係や恋愛の話が語られ、友人、知人の死が語られる。そこには御巣鷹山に墜落した日航機や9.11の世界貿易センタービルの名前も出てくるが詳細は省く。

西武新宿行き急行列車が通りすぎ、彼岸花がまた狂ったように頭を揺らせていた。私はそこから立ち去ることができなかった。 あまりの展開にちょっと唖然とした覚えがある。

お彼岸だから?彼岸花に誘われ、長い間しまいこんでいた死者の記憶が舞い降りてきたようだった。

この風景に出会わなければ、そもそも東伏見に行ってみようなんて考えを起こさなければ、私は友人たちの死を、抽斗の奥深くにしまいこんだままにしていただろう。

風景は、時々こういういたずらをする。

でもそういうことはあるのだ、きっと。

こういう個人的な記憶ではなく、土地の持っている歴史的記憶についての「過去の残り香」もある。

詳しくは書かないが、近所の公園の風景から、零戦を造っていた航空機工場、空襲、著者の母校である国際基督教大学へとつながる様は、私たちの、そしてその土地の記憶は往々にしてばらばらの点として散らばっているだけで、あえて結ばなければ、決してひとつのイメージを現さないことを教えてくれる。私たちは、そして私たちの国は、放っておけば何でも忘れてしまうのだ。

様々な点が思わぬところで結ばれつながっている。そのことを私たちは普段忘れている。忘れたがっているのかもしれない。

著者は最後に問いかける。

すべてを忘れて、私たちは幸せに近づいたのだろうか。 他にも皮肉とユーモアの効いた 「質問の多い料理店」 や子どもの頃にはトランプより花札を先に覚えたという記憶や祖父の親戚・知人を語る 「赤おにと青おに」 、実家に預けた猫の 「のり」 の小屋で死んだ野良猫を最後に 「養子」 にする 「猫養子」 、幸せな時の花ではなく、何かを失いそうな時の、失ってしまった何かへの償いの、その不在感を埋めるための花を知ったという 「花のある生活」 等々、今回のために再読拾い読みしてみたらいくつも印象深いものが見つかった。

読後感が比較的重いのは、やはりここに描き出されているのが、解説で 角田光代 も言っているように、死と喪失だからだ。

私たちは喪失と死とともに生きていく。失ったものの記憶が私たちを形作る。忘れられたものが私たちに結ばれ、私たちを支えている。生者はむろん、死者とも生きるのが私たちであることを改めて知ることになった。

たぶんこの先も、この作家は読んでいくことになると思う。

一枚だけ掲載されていた著者が撮った写真も併せて掲げておく。

では、 DWGUTIさん 、次をお願いします。 T・KOBAYASI・ 2021 ・ 05 ・ 07

追記2024・04・01

100days100bookcoversChallenge の投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目) という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。

追記

ところで、このブログをご覧いただいた皆様で 楽天ID

をお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内「社会・歴史・哲学・思想」] カテゴリの最新記事

-

週刊 読書案内 松岡正剛「うたかたの国… 2024.06.19

-

週刊 読書案内 立花隆「思索紀行 上」… 2024.06.10

-

週刊 読書案内 島田裕巳「京都がなぜい… 2024.01.30

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.