2007年03月の記事

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

ススキノでの送別会。 by 北洲

昨日は会社の仲間の送別会でした。今月一杯で会社を去ります。お互い、一緒に仕事をしていますと時には衝突することも多々ありましたが振り返ると楽しかった思い出もあり、まさに人間社会の縮図を垣間見る時間でありました。彼も以前は会社に対し不満を吐露すること度々でしたが昨夜は楽しいひとときを過ごすことが出来ました。まさに“彼の今後の人生に幸あれ”です。送別会会場はススキノのコロポックルさんです。場所はまさしくススキノの中心地に位置しており、私は20年来の常連です。爽やかな送別会に気分を良くしたせいか私は先輩のカミさん(仮名)と二次会・三次会まで進みました。これまた熱いバ-やら落ち着いたクラブやらで酒を飲みまくった次第です。「寿司を食べに行こう。」とのカミさんのお誘いでしたが、お腹一杯でお断りしてしまいました。寿司に対する欲求が何故か沸き起こらなかったのです。何故かなと考えてみたら前日にこれまた私の行きつけのお寿司屋さんで“寿司の食べ放題”を堪能したからなのかもしれません。身体が受けつけなかったのでしょう。でも不思議とラ-メンは食べられるのですよねえ。(笑)ということでカミさんと別れ私はお目当てのラ-メン屋さんに向かいました。このお店は年配のご夫婦で経営されております。毎日は営業してはいないのでたまにススキノに繰り出しても営業していないこと度々でした。幸いにも昨日は営業しており“しょう油ラ-メン”を味わいました。値段は500円。味は絶品。今の札幌でこれだけ美味しいラ-メンを出してくれる店はそれほど存在しません。お店のご主人、おかみさん共にいつまでもお元気で美味しいラ-メンを提供していただきたいものです。 写真は、上記のラ-メン屋さんの入口です。

2007.03.31

コメント(2)

-

ラストサムライ・西郷隆盛先生。(PART20・西南戦争5)

しばらく西南戦争に関して触れなかったのでリズムが狂ってしまいました。さて薩摩軍は難攻不落の熊本城を攻め落とす戦略に固執することなく主力部隊を北上させることにしました。その薩摩軍と正面衝突することにはるのは乃木隊でした。乃木隊はその名のごとく乃木希典少佐(山口県下関出身)が率いる部隊です。その乃木少佐はあらためて説明するまでもなく日露戦争の英雄となった軍人です。明治天皇が崩御された際、夫婦で明治天皇に殉死したことは現在に至るまで語り継がれております。後述することになりますがこの殉死の遠因は西南戦争におけるある出来事にあると言われております。全国各地に存在する“乃木神社”は乃木将軍を偲んで建立された神社です。乃木隊は熊本城に入ることが出来ず遊軍となっていたので福岡へ向けて帰兵しておりました。しかし明治新政府より「再び熊本城へ入るように。」との命令が下り南下したのであります。西南戦争勃発以来、休み無しの進軍により乃木隊の将兵は疲労困憊でありました。その為、乃木少佐は比較的、強靭な兵士・60名ほどを選抜し植木(現熊本県鹿本郡植木町)方面に向かわせたのです。もちろん、目的は植木に進出している薩摩軍を討つためです。植木は西南戦争における最大の激戦地・“田原坂”を有しております。参戦者・約10万人、死傷者・約3万6千人、死者・約1万4千人を超えた西南戦争において、明治10年3月4日~20日までの17日間にわたる激烈な戦場である“田原坂”は皮肉にも劣勢続きであった薩摩軍の強さを証明した場でもあったのです。私は昨年9月、初めて“田原坂”を訪れました。現在はミカン畑になっており、なだらかな田園地帯とでも表現することが可能な静かな土地でした。全くといっていいほど、129年前の戦地の面影を理解することは不可能でありました。

2007.03.27

コメント(2)

-

気配りについて。PART・2 by 北洲

PART・1では竹下元総理の“気配り”について記しました。竹下元総理については持って産まれた性格なのか政治家という職業柄がなせる業なのかはともかく、日本の最高実力者から“気配り”を受けた側は悪い気はしません。エレベ-タ-に同乗していた対象が若い学生だったので、後輩氏は竹下元総理よりも先に降りることが出来たのかもしれません。仮に同乗者が国会議員・財界人でしたら彼らが竹下元総理に対し、先に降りるよう促すでしょう。私は国会議員のパ-ティ-華やかしき頃、そのたぐいのパ-ティに出席することが多く、その会場で竹下元総理を見掛けることがありました。パ-ティ会場で立っている竹下元総理に対し大臣経験者などの大物国会議員が入れ替わり立ち代り腰を深々と折り曲げ、何度も何度も丁寧に挨拶する光景を私は目の当たりにしました。彼らに対して竹下元総理は乾杯用のグラスを片手にに持ち静かにうなずくだけでした。本当の権力者とはこのような人物を指すのでしょうね。自分からは動かずにじっとしていても自然と人が寄ってくる。まさに“動かざること山のごとし”とでもいいましょうか。明治新政府において実質的なトップであった西郷隆盛先生も一般人に対しては少しも偉ぶることはなかったのです。そのことを顕す有名なエピソ-ドがあります。それは今でいう閣議が行われて明治新政府幹部がある建物に集まった時のことです。会議終了後もその場に残っていた西郷先生が帰宅するため玄関に向かい、 “草履”を履こうとしたところ(靴は性に合わなかったようです)誰かが間違えて履いていってしまったか又は捨ててしまったか、西郷先生の“草履”はありませんでした。都合の悪いことに外は大雨でした。仕方なく西郷先生は裸足で玄関を出ようとしました。すると守衛が西郷先生を呼びとめました。「おい、その者、奇妙な奴だ。何の用事があってこの建物に侵入したのだ?」と。西郷先生は返答しました。「私は参議の西郷隆盛です。会議ががあったのでここに来ました。これから帰宅しようとしましたが私の“草履”が紛失していたものですから裸足で帰ろうとしましたのです。」守衛は、ただでさえ、よれよれの着流しといういでたちのこの“大男”を西郷参議とは認めず「ますますもって怪しい。西郷閣下がそんな格好をしているはずがない。お前の素性が判明するまで私が見張っているので外に立っておれ!」と命じました。すると西郷先生は「はい、そうですか。疑いが晴れるまで立っていましょう。」と大雨のなか、ただひたすら黙って立っていました。少しした後、馬車にのった岩倉具視がその建物に到着しました。そして大雨のなか、じっと立っている大男を見て「何をしているのか?」と凝視しました。次の瞬間、岩倉は我が目を疑いました。何と西郷先生が建物の前に裸足で立っていたからです。驚いた岩倉は守衛に事の次第を尋ねました。「この方は何ゆえここに立っておられるのか?」守衛は「はっ!この奇妙な男が西郷閣下と名乗りましたがいかにも疑わしいので身元が判明するまで立たせておきました。」その返答に岩倉は慌てながら守衛を一括しました。「このお方こそ西郷閣下でいらっしゃるのだ。何ということをしてくれたのだ。」次の瞬間、この守衛は真っ青になり血の気が引いてしまいました。もう西郷先生にただひたすら謝るほかありません。しかし西郷先生は笑いながら「あなたはきちんと自分の役目を果たしただけのことです。気にすることはありません。」と言いました。守衛に対し怒るどころか役職を全うした行為を褒め称えたのです。さすが西郷先生、心が大きいですね。社員にゴマをすられて有頂天になっている能無し社長とはレベルが違いますね。(世のなか、どうもこういう輩が多いもので困ったものです。)

2007.03.25

コメント(2)

-

山口二郎教授の講演会。 by 北洲

今日はトレ-ニング→腰痛治療のためのカイロ→山口教授の講演会→その他諸々と慌ただしいというか充実した一日とでも表現すべき一日でした。本当はトレ-ニングは休みにしたかったのですが先週来、肉料理を堪能した結果、体重増加による息苦しさを感じたため身体に鞭打ってきました。トレ-ニングの中心はバイク漕ぎの有酸素運動でした。ベンチプレスも97.5kg×7回行いました。山口教授の講演会は“さっぽろの明日を考え、強者の政治に対抗する”と題して開催されました。講演会の後は道議会議員出馬予定者・4名とのパネルディスカッション形式で進められました。因みに山口二郎さんの現在の肩書きは“北海道大学大学院教授”で専攻は行政学です。マスコミに登場される際、政治的コメントを話されることが多いので政治学が専攻かなと思う方も多いと思います。講演内容は、大きく2つに分けられました。1つは、政治的問題に限らず格差の存在それ自体はやむを得ないとした上で「強者の自由をストップさせなくてはいけない。」という意見です。(どちらかといえば国政レベルでの話。)2つ目は「地方にも反省しなくてはいけない点が多々存在する。」ということです。(この点に関しては夕張市を例に挙げておりました。つまり炭鉱産業→観光産業への転換失敗という事実において、市長及び市役所の失政は明白であるがその市長を選び続けてきた夕張市民の側にも責任があるということです。)つまるところ、現在の“富を持つものは益々栄え、持たざる者は日々衰退していく”という政策を改めなくては大都市のみが福祉・医療をはじめ、あらゆる分野において恩恵を被るが地方都市は逆にますます疲弊していくということです。同時に衰退していく地方都市住民は行政に自分達の将来を一方的に任せるのではなく、もっと自分の意見を主張しなくてはいけない。自分の身は自分で守るということなのです。この相反する2つの難問解決には相当の労力が必要です。しかしこの2点をどのようにして改善していくかを論じ、解決方法を見出さなくては日本はいびつな国家になっていくと私は考えます。とはいえ、簡単には解決策が見つかるとも思いません。国民的議論が不可欠と考えます。一般の参加者からの質問時間も設けられました。そのなかで「山口教授こそ疲弊した北海道を救う救世主です。ぜひ知事になって下さい。」といういささか生臭い(?)質問と言うか要望もあり、笑いにつつまれました。対する山口教授の返答は「その時期がきたら・・・・・・。」でした。私は山口教授歩んできた道も思想も異なる人間ですが、以前から何故か山口教授の主張には共感する点があるのです。多分、山口教授も合理性を求めながらも実は情に厚い人間なのかもしれません??。講演会の後、私の知人が言っていました。「唇の厚い人は情に厚い。」と。実際、どうなのでしょうね。

2007.03.24

コメント(1)

-

後輩との主たる話題は選挙でした。 by 北洲

昨夜は私の後輩氏と妻と“北海しゃぶしゃぶ”に行きました。祝日の夜のせいか客は少なく落ち着いてラムしゃぶを堪能しました。後輩氏は初めてラムしゃぶを食べるとのことでしたが「大変美味しい食べ物です。」との高評価をいただき札幌市民としましては嬉しかったです。私は酔いも手伝い後輩氏に「食欲も満たしたし、これからソ-プランドでも行くかい?」と冗談半分で話したところ彼は“私の誘いに全く興味を示しませんでした”。ガ-ドが固いというかまじめな性格はいつになっても変わらないのですね。本日は統一地方選挙がスタ-トしました。昨日も選挙の話題で盛り上がりました。やはり会話の中で行き着くところは“いかに投票率を上げるか!!”でした。有権者は投票という権利と義務を行使することによって自分の人生・生活を候補者に託すのですから本来ならば投票率は100%にならなくてはいけないのです。ところが余程の話題性がある選挙区以外は投票率が良くて50%という状態です。「自分は自己の力のみで生きていくことが出来るので政府には頼らない。」という信念の持ち主であるならば投票行動に背を向けても良いでしょう。その様な国民は年金は不要でしょうし自分の身になにか起こっても独力で解決するのでしょう。しかし年金に頼った生活を享受したり、これからも納税と言う行為と引き換えに国家から様々な恩恵を被る国民は投票という行為で意思表示をする義務があるのです。話を投票率アップに戻します。私の後輩氏の考えは「投票率の向上は小学校から投票行為の重要性を教えること。年齢が早い時期からの教育が重要。」とのことです。私も同感です。今の社会において、学級崩壊ならぬ家庭崩壊という問題があります。親が自分の子供に礼節・道徳を教えることが出来ないのです。そうであるならば教育機関に権限を持たせ子供に義務と権利を時間を掛けて教えることが不可欠だと私は思うのです。“(子供が)悪いことをした場合は怒られて当たり前。学校でも他人に迷惑を掛けたら教師に怒られて当然。教師もなぜ怒ったのか丁寧に説明すること。それでも逆らう生徒は殴って当たり前。”と私は何の疑問もなく思うのです。「子供は決して叩いてはいけない。」なんていう大人の存在が悪ガキを矯正させることなく増長させてしまうのです。そんな弱気な発言者は“その人が腕力に自信がない”という事実も否定できません。多少、腕力に自信があれば中学生の数人くらいなら簡単に叩きのめすことが出来ます。もった大人の威厳を保つ必要がありますね。私の悪い癖でまたまた話題が脇に逸れてしまいました。大人の威厳を保つためにもまずは“選挙くらいいきましょう”というのが私のモット-です。私も冗談とはいえ、ソ-プランドなんて口走る様では子供達の見本にはなりませんね。反省します。そんな訳で昨日の続き(気配りについて)は、したためる事が出来ませんでした。明日は頑張ります。

2007.03.22

コメント(0)

-

気配りについて。 by 北洲

今日は風邪気味のせいか身体がだるいです。カ-テンを開けると雪がゆっくりと降っています。ここ札幌は寒い日暖かい日が交互に訪れるため体調管理に苦心します。しかし今夜は(今夜も)ススキノにてラムしゃぶなのです。本州の某地域より後輩が訪ねてくれます。約1年ぶりの再会です。今から何を話そうかと心静かにしパソコンに向かった次第です。その後輩についてここで紹介したいのですが「それだけは勘弁を。」とのことですので詳細は差し控えます。後輩氏とはもう20年近い付合いになりますが、私と違いなかなかの堅物です。彼は勉強の好きな人物で“我が道を行く”というタイプです。反面、腹の据わったところもありますが飄々としている好男子です。後輩氏とは昨年、ジンギスカンを食べながら、歓談を楽しみました。実は、私はかねてより、どうしても後輩氏に尋ねたいことがありました。その内容について概要は後輩氏と私の共通の友人から聞いていたのですが詳細をどうしても知りたかったのです。まず結論から申します。何とこの後輩氏は、あの竹下登元総理大臣にエレベ-タ-ボ-イをさせたのです。事の発端は後輩氏が竹下元総理と同じエレベ-タ-に乗り合わせたことに始まります。当時、後輩氏はある事務所で政策立案のお手伝いをしていました。その事務所と竹下元総理の事務所が同じ建物にあり、おまけに同じフロア-でした。後輩氏が外出先から事務所に戻るためその建物に入りエレベタ-に乗り込んだところ、小柄な老人が後からエレベ-タ-に入ってきました。何と、その老人こそ第74代内閣総理大臣・竹下氏だったのです。当時の竹下元総理といえば自民党内最大派閥・竹下派を率いていた押しも押されぬ日本の最高実力者です。この人の許可を得られなければ、どんなに優秀な国会議員であろうとも総理大臣になることは不可能でした。その頃、 「竹下派7奉行」なる表現が用いられていました。竹下派に所属する小沢一郎現民主党代表を筆頭に7名の幹部のことを表していたのですが、このなかから小渕恵三氏はじめ3名の総理大臣を輩出しているのです。この点からも竹下派の凄さが理解できます。この竹下元総理と同じエレベ-タ-に乗り合わせた後輩氏はどんな心境だったのでしょうかね?わずかな時間の経過の後、エレベ-タ-は目的階に到着しました。一般的にはまず、竹下元総理が先にエレベ-タ-から出るでしょう。ましてや一緒に乗り合わせた後輩氏はまだ学生の身分でしたから竹下元総理でなくとも偉ぶって、のそのそと先に出ると思います。しかし竹下元総理はエレベ-タ-の“開”ボタンをしっかりと押したままじっとしているのです。明らかに自分の孫ほども歳が離れた若者に対して「自分よりも先に降りるよう」促しているのです。こうなっては後輩はどうしようもありません。仕方なく竹下元総理よりも先にエレベ-タ-を降りたそうです。私はこの話を聞き「さすが“気配りの竹下さん”と呼ばれた人物だけのことはあるなあ」と関心してしまいました。先代の田中角栄元総理に睨まれながらひたすら耐えて耐え抜いて総理の椅子に座っただけのことはあります。私はこの話を聞いてからいつも思うのです。“竹下元総理と比べることすら無意味な地方議員・経営者が偉そうにしていて恥ずかしくないのかなあ”と。竹下元総理と一緒のエレベ-タ-に乗ることすらない田舎の議員・経営者が偉ぶって話をしている姿を少し離れて眺めるとその“無知”ぶりに失笑してしいます。そういえば西郷先生も大変、謙虚な方でこの話と似たエピソ-ドがあるのです。そのエピソ-ドは次回、ご紹介します。さて、今夜はどんな興味深い話題が登場するのか楽しみです。

2007.03.21

コメント(2)

-

吾、事において後悔せず。 by 北洲

こんばんは。本日のタイトルは剣聖・宮本武蔵の有名すぎる名言です。なぜいきなりこの名言に触れたかと申しますと実は今夜、通夜に参列したからです。関連会社の役員の通夜でした。その役員は日曜日の夜、急死されたのです。私は顔を合わせたら挨拶する程度の関係でしたが金曜日もお元気なご様子でしたので昨日、出社して事の次第を知りました。本当に驚きました。心よりご本人様のご冥福をお祈りすると共に残されたご家族の悲しみを考えますと胸が痛みます。世の中、前日まで元気に活動していても翌日には命を落とすことはありえない事ではありません。いくら自分が安全運転を心がけていても対向車が衝突してくる危険は常につきまといます。あるいは歩道を歩いていて頭上から物が落下してくる可能性も否定できません。もっとも“全ては寿命”と割り切ってしまうことは簡単です。しかし、そうであればある程、自分が死ぬ瞬間に「まあ色々な苦労もあったかもしれないけど、そこそこ楽しい人生だったよなあ!」と笑って死ぬことが出来る人生でありたいものです。人生における充実とは人との触れ合いであったり事業での成功でもあるでしょう。その尺度は人それぞれにより異なりますが“後ろめたさや後悔の念”を感じないことかなと私は自分自身に言い聞かせております。「他人を騙すのだったら騙された方が良い。」というのが私のモット-です。この言葉は私の師匠にあたる方の言葉です。その方は永田町はもちろん、その他幅広い世界に身を置かれております。周囲は海千山千の輩が大勢おります。その方も随分と嫌な思いをさせられたことがあるやに聞いております。そんな方がしみじみ私に語ってくれた言葉ですから含蓄が深いのです。私はその言葉を社会人になる時に聞きました。以後、周囲の期待に沿うことが出来ないことは多々あったとしても人を騙すことは一切していないと確信しています。話は変わりますが、先日、 「小説吉田学校」のDVDをレンタルビデオ店で借りてきました。過去に何度か観ているのですが、いつ観ても勇気付けられる内容です。とはいえ多忙が続く毎日ですので観賞するのは夕食時のみです。圧巻はやはり“時の首相・吉田茂VS三木武吉”です。官僚の代表たる吉田さんと党人派の大将である三木さんの戦いは思わず唾を飲み込んでしまうほど神経が集中してしまいます。癌に侵され余命幾ばくも無い三木さんが、たった一人で時の最高権力者に立ち向かい、ついには首相の座から引きずり降ろすのです。当時と今の政界の仕組みは異なっておりますので簡単には当てはまりませんが、今の政界に三木さんの様な政治家が存在したら、今とは比較できない程、政界は活気を帯びるでしょうね。 写真は土曜日の夜に食べたラムしゃぶです。 今回はススキノの羊々亭さんへ行きました。(妻の友人と共に) こちらの料理はお客を騙すことは決してありません。 実は明日もラムしゃぶです。

2007.03.20

コメント(0)

-

ラストサムライ・西郷隆盛先生。(PART19・西南戦争4) by 北洲

熊本鎮台兵(明治新政府軍)の鉄壁の防御に負けじと薩摩軍は全力で攻撃を続けました。薩摩軍も必死なのです。鎮台兵の指揮官は薩摩軍の激しい攻撃にさらされ死傷者が続出しました。寄せ集めの兵士達が頼りにならなかったからなのか、鎮台兵指揮官が前面に出て戦っていたのですね。元は士族同士、薩摩軍、鎮台兵指揮官双方のプライドが火花を散らした戦闘でした。“防御が最大の武器”をモット-とする鎮台兵の強靭な守りにより薩摩軍は城郭の一角にすら侵入することが出来なかったのです。ここにきてさすがの薩摩軍も攻撃戦略の再考を迫られます。当然のことながら作戦会議が開かれました。その会議の核心はただ一つです。“このまま熊本城攻めを続行するか否か”です。薩摩一番大隊長を務めた篠原国幹さんは「仮に兵の半数を失おうとも城を攻め落とすことに注力すべし。」との考えでした。この篠原さんという方は元来、無口で伝統的右翼の壮士の様な人物でした。野球に置き換えると打たれてもひたすら直球を投げ続ける投手の体をなしていた様にも思えます。また余談になりますが千葉県に“習志野”という市があります。この“習志野”は篠原さんの名前から命名されたのです。名付け親は何と明治天皇でいらっしゃるのです。千葉県某所にて明治天皇を前にしたいわゆる天覧演習が行われました。その際、明治天皇は軍を指揮する篠原さんの統率力、迫力にいたく感動されました。天覧演習後、明治天皇は周囲に整列している軍人達に向かい「篠原こそ真の軍人である。皆も篠原に習えよ。」と仰いました。“シノハラに習え→習えシノハラ→ナラシノ→習志野”と変遷したとのことです。明治天皇が感嘆される程、篠原さんの立ち居振る舞いは素晴らしかったのでしょうね。そんな篠原さんの決死の発言ですから薩摩軍幹部の大勢は篠原さんの考えに賛成でしたが何人かの幹部は異を唱えました。彼らは「落城に固執して、いたずらに兵士を失うのは長期的観点から得策ではない。落城部隊と北上部隊を分けるべし。」と主張しました。ここでの北上とは熊本を通り過ごし、長崎・小倉へ向かうという意味です。北上することで他県の不平士族を糾合し勢いをつけまずは九州を制覇するという構想なのです。時間が経過すると鎮台兵の食料も底をつくという深謀遠慮もはたらいたのかもしれません。西郷小兵衛さんはこの戦略に賛成しました。更に意外ですが桐野利秋さんもこの考えに賛同しかけました。桐野さんも城攻めの行き詰まりを肌で実感していたのでしょう。戦に限らずバクチ、試験、交渉においても同様です。ハ-トは熱く頭はク-ルに!と精神を安定させなくては勝利獲得は難しいのです。つまり多少の余裕が必要なのです。私達の日常生活においても余裕がある状態では、わき道にそれる可能性は低いです。余裕がある状態では周囲も自己も冷静にじっくりと観察出来ますから次の一手を思いつくことが出来るのです。なかなかその域に達することは困難なのですがね・・・・・・。西郷先生は鹿児島出発時から余裕というか達観しておられたのでこの議論を冷静に眺めていたでしょう。西郷先生は恐らく、この時点で“敗北”を感じていたのかもしれません。 写真は先週・土曜日の大倉山ジャンプ競技場です。 東京からのお客様をご案内しました。 冬の競技が開催されないジャンプ台は地味ですね。

2007.03.19

コメント(3)

-

竹社長来札。(PART2) by 北洲

昨夜も竹社長と夕食をご一緒させていただきました。竹社長のご好意で妻も同席しました。妻は竹社長とは初対面でしたが私がいつもその人となりを話しておりますので大体のイメ-ジは持っていた様です。昨夜は事業の話も少しですが出来ましたので安心しました。私の隣に妻がいてもお構い無しに西郷先生の話をするものですから竹社長から「家庭は大切にしなくてはいけないよ。」と諌められました。それでも私が「薩摩隼人は一に戦死だ。」などと繰り返すものですから竹社長も妻も呆れていました。私としましては何も無駄に死に急ぐということではなく“死ぬ気で事にあたることが大切”という気概を示したかったのです。その点について竹社長から島津家第十六代当主・島津義久公の話を伺いました。詳細は割愛しますが義久公は九州に薩摩藩の礎を築いた立役者であります。まさに「死中に活を見いだす」の姿勢を体現した武将です。夕張に代表されるこの北海道の疲弊改善に向けて北海道民全体が「死中に活を見いだすこと」が大切と言うことを竹社長はおっしゃっておられました。また西郷隆盛先生に関しては優れた“洞察力”の持ち主であったと語っておられました。ともすると西郷先生は猪突猛進タイプと思われがちです。確かに戊辰戦争末期には単身で勝海舟との面会に望んだりするところなど一か八か的性格との錯覚をおこしがちです。しかし西郷先生はごくわずかの例外を除き、常に先を読んで行動に結び付けていったのです。その結果、 “無駄な戦いをせずに勝利を勝ちとる”という理想的な戦法を実践していかれたのです。竹社長はおっしゃいました。「北海道民も西郷先生に倣い“洞察力”を持ってして現在の苦境を脱して欲しい。」と。雪国のハンデを逆手にとってビジネスに結びつける“洞察力”を養って欲しいということです。東京とて昔は日本の中心都市ではなかったのです。日本の全国各地どころか全世界から多くの人々が東京に集まり切磋琢磨の結果、“日本を越える大都市”へと変貌したのです。竹社長の話を聞き、北海道も過去の成功(延命)体験を払拭しマチづくりをしていく必要があるのだと痛感した次第です。 写真は竹社長に連れて行っていただいた鉄板焼き店・ケルン(東急 インホテルB1)にて写しました。 芸術的センスがないので上手に撮れませんでした。

2007.03.17

コメント(0)

-

竹社長来札。 by 北洲

2日ばかり書き込みをさぼってしまいました。この時期は何かと用事やら送別会などがありまして帰宅が遅くなることがしばしばあります。おまけに今年は4年に1度のイベント?が開催されておりますので通常よりは多忙の状態です。昨日そして本日と竹社長(武社長改め)と夕食をご一緒させていただきました。竹社長は1月のブログに登場していただいた方です。竹社長は、私が敬愛してやまない西郷隆盛先生とは縁戚にあたる生粋の薩摩隼人です。日本の南端ご出身の竹社長は北国・札幌をこよなく愛して下さっております。そのため札幌には知人も多いのですが貴重なお時間を割いていただき、感謝のかぎりです。そんな竹社長ですからお住まいの東京でも数多くの方との交友がございます。その交遊録のなかで私が驚いたことがあります。それは竹社長が中村稔先生(元代々木ゼミナ-ル講師)とはじっ懇の間柄ということです。ひと昔、ふた昔に代々木ゼミナ-ルにて学んだ方であれば、中村稔先生のお名前くらいはご存知でしょう。英語を教えていらっしゃった中村先生は多士済々の講師陣のなかでも“名物講師”でした。あの独特のダミ声と辞書を徹底的に利用した文法分析は難解な英文を読みこなす際に役立った記憶があります。話が少し逸れてしまいましたが、さすが西郷先生のご親戚だけあって竹社長は歴史のみならず多くのジャンルに渡る幅広い知識を持っておられます。本来であれば昨夜は事業の話をしなくてはいかなかったのですが私がいきおい、西郷先生の話題へと強引に持ち込むものですから仕方なくその話題に付き合って下さいました。以前にも触れましたが竹社長は鹿児島市内を流れる甲突川周辺のご出身です。この地域は西郷先生、大久保利通、東郷平八郎などの偉人を輩出しております。現在の甲突川は水位が低く魚などいないのでしょうが、竹社長が子供の頃はフナ・アユ・イワナなどがたくさん泳いでいたそうです。東郷平八郎は子供の頃、甲突川に入り刀で魚を切っていたそうです。後に、ロシアのバルチック艦隊相手に世界史上、例のない勝利を成し遂げた英雄の片鱗がうかがえますね。竹社長との話は多岐に渡りました。 「敬天愛人」の意味についても竹社長の見解を伺いました。竹社長曰く。「敬天とは天を畏れること。つまり驕りを持たないということ。そして愛人とは、広く万人を愛する。」まさに西郷先生のお人柄そのものなのです。西郷先生は本当にどの様な人に対しても情けが深く、思いやりに溢れていたそうです。繰り返しの引用になりますが、明治新政府の幹部たちが贅沢な暮らしを享受している状態を西郷先生は蛇蝎のごとく嫌っておりました。西郷先生は「一般国民の上に立ち政治を行う人間はより質素な生活をあえてしなくてはいけない。」という思想を持っていました。これぞまさしく自己の欲望を戒め、驕りを絶つということです。難しいけれども強い意志があれば簡単なことなのかもしれません。今の日本にはこんなリ-ダ-は少ないですね。一国を代表する大臣連中が事務所経費を公表出来ない支出にしている現状はまさに驕り高ぶっているとしか言いようがありません。更に言うに事欠き“1本・5,000円のなんとか水を飲んでいる。”とは呆れるばかりです。私達、庶民は昼食代ですら600円の定食にしようかちょっと奮発して700円の定食にしようか考えるというのにです。こんな高価なお水を召し上がっておられるなら、さぞや寝食忘れて激務に励んでもびくともしない強靭な肉体をお持ちなのでしょう。こんな人間が大臣の椅子にしがみついている現状では、ますます“美しい国”は遠くなりにけりです。 写真は昨日お邪魔した「三條亭」さんのパンフレットです。 あまりに話に熱中してしまい食事を写すのを忘れてしまいました。 ススキノで営業されて23年の老舗です。(記憶が正しければ。)

2007.03.16

コメント(2)

-

ラストサムライ・西郷隆盛先生。(PART18・西南戦争3) by 北洲

札幌はいきなりの降雪です。道路から消え去った雪も復活しまして根雪になってしまいました。何かの本で読んだことがありますが“城攻め”はかなりの難業らしいです。一般的には“篭城”している人数の10倍の人数で攻めなくては落城せしめることは困難だと言われているらしいです。西南戦争時、熊本城に“篭城”していた政府軍の数は約4,000人。対する薩摩軍は約13,000人ですから27,000人不足の状態で“城攻め”を決行したのです。それ程、薩摩軍は鎮台兵をみくびっていたのです。鎮台兵とはいえほんの少し前までは農民だった者も多く連戦練磨の薩摩軍とは腹の据わり方が違います。事実、政府軍の殆どは最後まで薩摩軍の気迫に恐れおののいていたのです。熊本城を守る谷少将は緒戦から“篭城”作戦を採りました。それはなぜでしょうか?私の想像に過ぎないのですが谷少将は「熊本城の特性」を熟知していたことと本音では「薩摩軍とは戦いたくなかった」のではないでしょうか?「熊本城の特性」とはこれまでも述べてきましたが強固な防御向きの造りであります。いくら薩摩軍とはいえ、そう簡単には攻め落とすことは出来ないと判断したのかもしれません。もう一方の精神的要因は西郷軍というより西郷先生と戦うことは避けたかったのではないでしょうか?谷少将はかねてより西郷先生を尊敬しておりました。更に参謀格の樺山資紀中佐は鹿児島出身で西郷先生の崇拝者でしたから尚更です。自分達はあくまで「城を守る」という最低限度の職務に徹したのかもしれません。とはいえ鎮台兵はただ城内でじっと身を屈めているだけではありません。城内から薩摩軍に向かい発砲するのでした。“熊本城そのものが守りの艦隊”ですから攻撃を加えることによって守りはますます堅固になっていきます。薩摩軍は鎮台兵の攻撃に何度もはね返されるのです。私は戦いとは「大義名分」、「周到な準備」、「大衆からの支持」の三点が欠けていては勝利を得ることは出来ないと考えております。薩摩軍による西南戦争は「大義名分」、「大衆からの支持」はあったと考えます。「西郷暗殺計画」及び「明治新政府の不平士族に対する冷たい扱い」により鹿児島の人々のみならず熊本でも薩摩軍を支援する人々の数は多かったのです。しかし「周到な準備」は全くといっていいほど用意されていなかったのです。これではかつての日本の社会党と同じで国民の期待はそこそこありましたが外交・財政に対する戦略(政権獲得後の青写真)が欠けていたのです。対して、一昨年に施行された“郵政民営化選挙”は上記の3点が揃っていたと思います。一般の方はあの選挙は突発的に行われたと思っておられるかもしれません。しかし冷静になって考察しますと、あの短期間であれほどの新人候補を擁立することは相当、困難です。実は私はさる筋から、「郵政民営化法案が否決された場合、小泉総理は解散する。」との情報を入手していました。本法案が参議院で否決されたからと言って衆議院を解散する行為は多々疑問が残りますが見事な戦術と言っていいでしょう。まあ、その結果、安倍総理は苦労していますが・・・・・・。もうすぐ参議院選挙ですから「今は辛抱!」なんて構えていたら大変なことになります。どうせ支持率が毎週毎週、下落するのなら思い切って「自分の信条をそのまま吐露してみたら良いのに。」と思ってしまいます。自分の言葉で自分の思いを国民に語るのです。国民が納得するか否かはわかりませんが今のままでは国民は安倍総理の“真意”が理解できません。私達国民とて100%完璧な人間ではないのですから総理に対しても完璧を求めてはおりません。ただ「総理が何を考えているのか知りたいだけなのです。」かつて私は一度だけ安倍総理に会ったことがあります。当時は官房副長官でした。短い会話でしたが私の動物的直感で「この人は良い性格の持ち主だなあ。」と感じました。多分、吉田松陰先生を意識しているのかもしれません。私は安倍総理にコ-ヒ-一杯、奢ってもらったこともありませんからお世辞を言うつもりはまったくありません。これまた思ったことをそのまま書き記しただけです。ですから早く悪貨は一掃し爽やかな内閣を構築してほしいですね。 写真は“熊本城”の一つです。

2007.03.13

コメント(1)

-

ラストサムライ・西郷隆盛先生。(PART17・西南戦争2)

薩摩軍、政府軍の双方が疑心暗鬼を抱えながら西南戦争は勃発してしまったのです。重複してしまいますが開戦前には“政府相手に兵を起こすか否か”の会議が西郷先生を交えて開催されました。ごく少数の私学校幹部以外は「政府の非を糾弾するため断固、挙兵すべし!」という決意に溢れていました。最終的には西郷先生の裁断を仰ぐことになるのですが以前にも紹介した様に西郷先生は「おいどんの命はおはんらに預けもそ。」で開戦が決定したのです。余談になりますがこの時の西郷先生は紋服姿でしかも帯刀といういでたちでした。当時は既に“廃刀令”が公布されていましたが、あえて西郷先生は刀を身につけ私学校幹部の眼前に登場されたのです。この行為は明らかに明治新政府に対するアンチテ-ゼです。サムライの魂である刀を身につけたことで西郷先生は野山を駆け回り、温泉を愛する自由人からサムライに戻ったのです。このあたりは、ハリウッド映画「ラストサムライ」で描写されております。(シチュエ-ションは多少、異なりますが。)この挙兵に関して他説もあります。西郷先生は当初、明治新政府の真意(西郷暗殺)を問いただすため少数の私学校幹部をつれて上京するつもりであったこいう説です。ところが西郷先生を“護衛”しようとする人数がいつの間にか多数になり、ついには軍隊と変貌していったというのです。こうなるとまさに“熱狂”です。昨年、札幌中心街で行われた“日本ハム・優勝パレ-ド”の様な状態であったのかもしれません。雪の降るなか進軍し熊本城を包囲した薩摩軍でしたが、難攻不落の連続でした。この戦いに口も知恵も出さなかった西郷先生に代わり実質的な司令官の役割を果たした人物は桐野利秋さんでした。かつて熊本鎮台を務めた経験から桐野さんは熊本城に篭城している兵士を、なめきっていました。その証拠に進軍途中、手に持っていた細い青竹を振り下ろし、周囲に「熊本城などこの青竹1本で簡単に叩き落す!」と豪語しておりました。しかし事態は桐野さんの思惑とは全く別方向に進みました。熊本鎮台トップの谷少将は当初から篭城を決意していたのです。まずは徹底的に熊本城を守りぬき、その間、政府の援軍を待とうという作戦でした。これも余談ですが、熊本城は元々、加藤清正公が薩摩藩(島津)を仮想敵と想定し築造されたのです。それから270年経過して清正公の“予言”が現実となるのです。まさに「加藤清正、恐るべし!」です。それにしても“防御は最大の武器”とはスポ-ツにおいてのみならず戦争についてもあてはまるのですね。戦は“先制攻撃を仕掛けた方が敗北する”と言われます。先の大戦における日本も同様でした。先の“郵政民営化造反組”もまたしかり。古今東西の任侠?の戦いもあてはまりますね。勝利とは辛抱強い人間に与えられる“ご褒美”なのかもしれません。写真は加藤清正公肖像画です。

2007.03.12

コメント(0)

-

居酒屋&ス-プカレ-。 by 北洲

こんばんは。本日から、“西南戦争”の続きを書く予定でしたが明日以降にします。ごめんなさい。実は少し前にススキノから戻ってきました。でも今夜は遊びではありません。この時期、色々とあるものですから・・・・・・。今夜はススキノにある「コロポックル」さんにて会食がありました。「コロポックル」さんはこれまた札幌では老舗の部類に入る居酒屋さんです。ここの店長が私の高校の同級生ですので、私は気楽にちょくちょく顔を出しています。東京からいらっしゃるお客さんをお連れすると皆さん、喜んで料理を楽しんで下さいます。場所は、南4西4・松岡ビル3Fです。あと、昼食はス-プカレ-を食べました。店名は「mayoor」さん(北22西4)です。この店はTVでも紹介されたそうで以前から興味を持っていました。“インドカレ-店”と銘うっているだけあってコックさんはインドの方でした。(多分?)ス-プカレ-の味はなかなかのものでした。因みにス-プカレ-とは今や札幌の名物となっているご当地カレ-です。店内では偶然、私が昔、会員になっていたトレ-ニングジムでヨガの指導をされていた先生がいらっしゃいました。久し振りの再会でしたので少し話をしましたが何とこの店のオ-ナ-はこのヨガの先生だったのです。驚きましたねえ。しかしヨガの指導と経営を同時にされているとは素晴らしいことです。次回は西南戦争について記述できればと思います。写真は「mayoor」さんです。

2007.03.11

コメント(1)

-

久し振りのラムしゃぶ。 by 北洲

今夜は久し振りにラムしゃぶを食べました。「たまには違う店で。」と思い、かねてより気になっておりました“北海しゃぶしゃぶ”さんへ行きました。この店はススキノで営業しているラムしゃぶの老舗店です。 “秘伝のタレ”が売りで何でも20種類の材料でつくり5℃の低温で半年間、じっくりと熟成しているとのことです。確かに私が今まで味わったどのタレとも異なり、ほんのり甘い、まろやかな味でした。(私は今まで、ポン酢タレが主流と思っていましたので。)タレ以上に驚いたのはラム肉でした。店員さんが運んできたラム肉を指し「この肉はお湯に通さずそのまま召し上がることが出来ます。」とおっしゃるではありませんか!私は子供の頃から“羊の肉は徹底的に焼くか煮なくては食あたりする”と思っていましたから店員さんの一言は衝撃的でした。半信半疑でラム肉を箸でつまみ恐る恐る口に含みました。何となく「懐かしい味だなあ。」と感じました。そうです冷凍されたこのラム肉は“鮭のルイベ”によく似た味でした。恐らく本州にお住まいの方は経験が無いでしょうが“鮭のルイベ”は北海道の隠れた銘産品です。つくり方は銘産品と呼ぶのには程遠く、新鮮な生鮭を適当な大きさに切り、冷凍させ、ガチガチに凍った鮭をスライスしただけのものが“ルイベ”です。しかし日本酒の肴としては最高だと言われております。私は幼い頃は頻繁に食べていた記憶がありますがここ20年位は食べていません。話が逸れてしまいましたが、このラム肉は“煮てよしそのまま食べてよし”で二度もラム肉を堪能出来ます。今回も当然ながら“食べ放題コ-ス”でした。お店はロビンソン百貨店さん向かいのビルの5階にあります。しゃぶしゃぶといえば私は鹿児島で食べる“黒ブタ”が大好きですが札幌にも“黒ブタ”に負けない“ラムしゃぶ”があることを誇りに思います。そういえばこのところ“西南戦争”の話題が途絶えています。そろそろ復活させます。 写真は先程いただいたラム肉です。

2007.03.10

コメント(2)

-

ラストサムライ・西郷隆盛先生。(PART16・名君ここにあり3)by 北洲

前々回、世襲制の弊害に少しだけ触れました。政財界に限らずどんな組織でも余程、優れた参謀がトップを側で支えている場合は例外として一般的に世襲制は組織の活性化を阻害するのであります。それは先代から全てを継承したトップの資質(世間知らず・周囲に対する配慮の欠如など)に左右されるのですが邪悪な取り巻きにも原因があるのではないでしょうか?もっとも西郷先生の生涯の師・島津斉彬公は例外中の例外でありましょう。実父からの愛情を受けなかったことを逆手にとり斉彬公は学問に打ち込み既成の概念を打破しようとしたのかもしれません。一見すると温厚で学級肌の印象のある斉彬公ですが圧巻は“改革者”としての姿でありましょう。時の老中・阿部正弘に“幕政改革”を果敢に訴えました。阿部正弘の死後、幕府の中心人物にのし上がった井伊直弼の強権政治に抗議すべく薩摩兵を率いて上逐しようとしました。いってみれば“ク-デタ-”を決行しようとしたのです。西郷先生も斉彬公に“武力による脅し”を提言しました。しかし歴史は往々にして非常な物語です。斉彬公は出兵準備の段階で急死してしまうのです。一般的には死因はコレラとされています。しかし西郷先生は“毒殺”と信じ込んでいました。真偽のほどは今もって判明されておりません。斉彬公の死は西郷先生にとっては耐えることの出来ない衝撃的な事件でした。自分の精神的な支柱を失った西郷先生は“殉死”を決意し切腹を試みようとしました。そこへ西郷先生とは心触れ合う親友である月照さん(清水寺住職)が身を挺して止めに入りました。「西郷さん、あなたの使命は斉彬公が道半ばで達成できなかった改革を実現することですよ。」との月照さんの必死の説得で西郷先生は切腹を止めました。西郷先生はその生涯において2度、自殺を試みるのですがこれは最初の自殺未遂です。とはいえ西郷先生は自分に負けて自殺を図ったのではありません。あくまでも“大義名分”のためにサムライらしい死に方を求めたのです。昔も今も西郷先生とは異なり、恥を恥と思わずのうのうと生きている愚か者は存在します。こういう輩は自ら死ぬ勇気もなければサムライらしい死に方すら出来ないのであります。斉彬公の死は薩摩藩のみならず日本国の将来にも強い影響を与えました。井伊直弼は斉彬公の死を境に「これは幸い」とばかり、かの有名な“安政の大獄”を断行するのです。この結果、吉田松陰先生はじめ多くの勤皇の志士たちが捕らわれ死刑の憂き目に遭っているのです。太平洋戦争前に活躍した中野正剛という政治家がおりました。中野さんは演説で「天下一人をもって興る」と述べました。まさに斉彬公一人が不在になった後、全国の改革派リ-ダ-は腰砕けになってしまったのです。あと数年、斉彬公が生きながらえていれば維新はもっと早く達成されていたでありましょう。当然ながらその後に発足した明治政府は緊張感に溢れ、日本国も健全な近代国家として成長していったことでしょう。斉彬公は短くとも激しい人生を送られました。西郷先生は月照さんが述べられた様に残りの人生を“斉彬公ならどういった行動をされるか?”と自問自答しながら歩まれたのではないかと私は想像します。そこには斉彬公と西郷先生のみぞ知る“師弟愛”が存在するのです。あくまで私の想像ですが、西郷先生は斉彬公の存在を“絶対に超えることの出来ない大人物”と考えていたのではないでしょうか?それゆえに謙虚な人柄を維持できたのではないでしょうか?人間、慢心が一番の敵です。西郷先生に限って慢心などなかったでしょうが人間は弱い動物であります。時には進むべき道を見失うことが多々あります。そんな時、人間は尊敬も出来、同時に畏怖する対象が必要なのです。西郷先生にとっては斉彬公がその対象だったのでしょうね。昨今、“道州制”の議論が賑やかに行われています。それはそれで素晴らしいことではあります。“道州制”が施行されますと知事の力量がその地域の命運を左右します。しかしながら、今後どんな名知事が台頭しようとも斉彬公を超える名君にはなりえないでしょうね。なぜなら、私は今の時代、経国済民を遂行することはもちろん、中央政府に不満があっても真剣に戦う知事など存在しないのではないかと考えるからです。つまり斉彬公の様に自衛隊を決起させ知事が先頭に立ち中央政府に立ち向かうことなど想定すら出来ないからです。(まあ時代が全く異なりますが。)無責任な表現ですが、中央政府(官僚制度・永田町支配)など自衛隊が決起し霞ヶ関に進軍する姿勢を見せただけで日経平均は簡単に、1万円はあっという間に下がります。何という事はありません。そうなると今までふんぞりかえっていた人たちはあっさりと白旗を掲げるでしょう。でもこんなことを書き、偉い方々に見つかると明日から私に“尾行”がつきますね。(笑)そうなるとススキノで遊ぶことが出来なくなりますから夢想の世界ということにします。かなり過激な表現ですが私が言いたいのは“それくらいの緊張感が日本国民には必要”ということです。

2007.03.09

コメント(2)

-

ラストサムライ・西郷隆盛先生。(PART15・名君ここにあり2) by 北洲

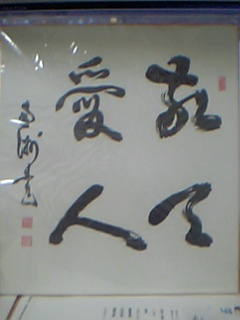

本日は仕事以外で慌ただしい一日でした。私の大学の先輩が急遽、札幌に出張とのことで昼食をご一緒させていただきました。本当は“夜のススキノにて談論風発”といきたかったのですが先輩の都合がつかなくて断念しました。この先輩は某政党の幹部職員で統一地方選挙のてこ入れで全国を縦横無尽に駆け回っておられます。4年振りの再会でしたので多岐に渡る話題で旧交を温めた次第です。お仕事柄、共通の話題も多く短くも楽しいひと時でした。先輩がおっしゃった内容で私と共通の認識を持ったことは「政治家は遠くから眺めて良く見えても近くにいて接すると嫌な人間に思える人物が相当数、存在する」ということです。ここで、その人物が誰とはいえませんが(笑)、外見とのギャップは大きいものですよ。先輩は常にテレビに登場する陣笠代議士から大物政治家まで接する機会が多いですからその様な点は嫌でも目に付くのでしょう。(ちなみにこの先輩に限らず北海道選出の某S氏は評価が高いのですよ。)政治と直に触れたり関係者から政治家の人となりを見聞きする機会が少ない方はなかなか性格まではわかりませんよね。政治家は一見、怖そうな人ほど人情味があり優しい人が多いというのが私の経験ですしその先輩もそう言っておられました。ただ、断言できるのは秘書がコロコロ変わる政治家は性格に相当、“難あり”でしょうね。先輩との会話のなかで至極当然のこと?ですが、西郷隆盛先生の話題になりました。(笑)先輩は私に「敬天愛人はどうして敬天と愛人をわけているか?」と質問をしてきました。「敬天愛人」とは西郷先生が遺された名言です。私は言下に「わかりません」と返答しました。昔から毎日毎日、考えてはいるのですが今もって理解できないままです。まあ、それだけ人間的に成熟していないという証拠です。もっとも「敬天愛人」が理解できる域に達していたならもう、このブロブは終了しています。私はその意味・真意が理解できないからこそ西郷先生について記しつつ自分の過去を振り返りまた未来に思いを馳せているのです。さて「敬天愛人」ですが先輩は次の通り言われました。敬天とは“天(神?)が私達、人間に付与してくれた能力について感謝する意だ”と。何やら難しいのですが、つまり“人間は動物とは異なり他人を見て憧れや尊敬の念を抱く。そしてその動機から自己研鑽しようという意識を抱く。”と。例えば、サッカ-の試合で素晴らしいプレ-をした選手にサッカ-少年が“あの様な選手になりたい。”と強い動機付けを自分に与えるといったことでしょうか?その動機付け・憧れで人間は成長するのです。猿は親猿の行動を真似は出来ても感動は覚えないですからね。因みに、愛人は友人・家族を大切にするという意味だそうです。西郷先生が「敬天愛人」と揮毫された時、自分を引き上げてくれた亡き主君・島津斉彬公との二人三脚時代を思い出していたかもしれません。“天”に生涯の師である島津斉彬公と出会わせてくれたことに感謝しておられたのでしょうね。夜は、これまた急遽、統一地方選挙に出馬する候補者の集会に出席しました。知事候補者・市長候補者も来ていました。他の候補者は相手候補者のネガティブキャンペ-ンに熱心でした。私は身内意識もあり、「あんたらこそ色々と問題があるだろう。もっと自分がこの4年間、何をしてきたのか語れ。」と心中、穏やかではありませんでした。 写真は「敬天愛人」の色紙です。

2007.03.08

コメント(2)

-

ラストサムライ・西郷隆盛先生。(PART・14 名君ここにあり) by 北洲

昨日は夕張メロンについて書き記しましたせいか夢に夕張メロンが登場しました。冬が大好きな私ですが一日も早く夕張メロンを食したいものです。鹿児島県の名産品についても少しだけ触れました。本日はその話題の延長をさせていただきます。薩摩藩(鹿児島県)は明治維新実現に対して多大なる貢献をしました。西郷先生、大久保利通らの獅子奮迅の努力の賜物でありますがその礎を築いた功労者は他に存在します。その人物は薩摩藩・第11代藩主の島津斉彬公です。私は斉彬公の存在なくして西郷先生を始めとする維新の英雄達を語ることは出来ないと断言します。簡単に申しますと、斉彬公は日本南端に位置する田舎の薩摩藩を強力な“自治体”にのし上げた空前絶後の名君です。若い頃より洋学に関心を持ち積極的に外国の情報を入手しました。同時に洋式造船、地雷、ガラス、ガス灯製造を推し進めました。斉彬公は鎖国下にあった日本において密かに諸外国のシステムを導入したのです。第一の目標は「富国強兵」です。もちろんその目的は長年に渡り日本を支配し続けてきた徳川幕府の改革、ひいては転覆の為であったと私は考えます。当時、政権を転覆させるということは“武力”による以外に方法はないのです。そしてその“武力”を蓄える為にはやはり“軍資金”が不可欠です。理念や根性のみで徳川幕府に立ち向かうことは吹雪のなか、裸で外に出る様なもので無謀きわまりありません。斉彬公は“武力”と“軍資金”を着々と蓄えていったのです。一方、斉彬公は人材発掘にも力を注ぎました。自身が「これは!」と見込んだ人物を身分の位など無視して積極的に登用したのです。その代表はもちろん西郷隆盛先生です。これまでも西郷先生は自分の考えをしたためた“意見書”を藩に提出していたのです。厳しい身分制度のもと西郷先生は勇気を出して藩の政策を批判したりもしました。斉彬公はその“意見書”にきちんと目を通しつつ「いつかこの純粋な男に会ってみたい。」と心中、心躍らせていました。この時、斉彬公は江戸に住んでいました。「薩摩にいる西郷という男はどんな人物だろう?」とまだ見ぬ西郷先生に思いを馳せていたのでしょうね。その後、藩主となって薩摩入りした斉彬公と西郷先生の対面の時がやってきました。斉彬公が西郷先生を呼んだのですが下級武士の西郷先生は“お殿様”を前にひれ伏していました。斉彬公が西郷先生に「顔をあげよ」と言い西郷先生が緊張しつつも「ははっ」とおそるおそる顔をあげました。西郷先生を見た斉彬公は「う-ん」と何かを賞賛する低い声を発したそうです。西郷先生の顔を見て驚いたのです。単に目が大きいとか耳が大きかったからではありません。恐らくは西郷先生の顔が俗世間にまみれた胡散臭い表情とは全く無縁の上品な顔立ちだったからでしょう。この瞬間、西郷先生の運命は決定したのです。同じく日本の行く末もこの二人の偉人によって方向が定まったのであります。こうして西郷先生は斉彬公によって“お庭役(秘書)”に抜擢されるのです。以来、西郷先生は終生、斉彬公の理念のもと行動していくのです。“英雄が英雄を知る”とでも言うべき師弟愛が斉彬公の死までばかりか西郷先生の死まで継続するのです。英雄たる素質のある者を見抜く眼力と育成する能力を持った斉彬公の様な人物は今の社会においてこそ必要な人物であると私は考えます。最近はどうも“自分のことしか考えない経営者・政治家・指導者”が多いですから尚更です。これ程、競争社会が進行した状況下ではトップがまず率先して模範を示しその後、権限を部下に移譲しつつ強力な組織を構築しなくてはライバルに太刀打ち出来ません。気を抜くとあっという間に奈落の底に落ちてしまいます。優秀なリ-ダ-のもとには優秀な人材が自然と集まるものです。斉彬公は世襲でありながらその点をしっかりと認識していたのかもしれません。どんな組織においても世襲は毒にも薬にもなります。でも殆ど毒になっているケ-スが多いでしょうね。断言は出来ませんが企業で世襲が多い業界は建設業ではないでしょうか?商社・金融業界で世襲の経営者が舵をとっているケ-スはあまり知りません。建設業界に世襲の経営者(それも中小企業に)が多いのはやはり“楽というか馴れ合いの業界”であるからでしょう。公共工事受注の場合はとんどが“談合”で決定しますから努力ですとか自己研鑽など不要なのです。かつては発注者(役人)を接待したり盆暮れにつけ届けをして仕事を貰っていたケ-スが殆どでしょう。(現在も多かれ少なかれ存在するでしょうが。)しかし一番重要な事実は公共工事とは税金で成り立っているのです。読んで字のごとく“公共の生活基盤整備”を目的として納税者から税金を徴収してその原資として建設会社に業務を委託しているに過ぎないのです。それにも拘らず、その税金がいつの間にか経営者の飲み代、資産作りの手段、役人への接待費用などに化けている事実があります。その様な経営者にかぎって何故か無能な側近をつくりたがる傾向があります。不思議ですね。外国かぶれの学者や政治家はまず本当に改革すべきは建設業界の様々な悪弊であることを隠さず主張すべきです。少しだけ憤慨してしまいましたがこれもかつて建設会社に勤務していた者の自省としてご理解いただけましたら幸いです。しかし冷静になって考えたら世襲制が最も定着しそのため硬直化している“業界”はまさに政界でした。写真は島津斉彬公を祭神として祭っている照国神社の入り口です。私は毎年、この神社にも参拝します。立派な樹木が迎えてくれます。

2007.03.06

コメント(1)

-

夕張メロン as No.1 by 北洲

北海道新聞さんによりますと夕張市長選挙に出馬意欲をよせている人は市外在住者とのことです。「存続の危機に立たされている夕張を何としてでも再建したい。」という強い意志の持ち主なら夕張市民も歓迎するでしょう。しかしどうも動機があいまいというか不純という人も交ざっており不快な気分にさせられます。そんな夕張市を代表する名産品といえば当然、夕張メロンです。この度実施された日本経済新聞社・「地域ブランド調査」にて夕張メロンは何と日本一の栄冠に輝きました。この調査はインタ-ネットを通じ、知名度・購入の有無等6項目の質問をしてその実力を分析した内容となっております。ちなみに2位は魚沼産コシヒカリ。3位は長崎カステラでした。北海道民にとっては身近な果物である夕張メロンは本州では高級品の代名詞だそうです。私が東京在住の時はあまり意識しておりませんでしたが夕張メロンは高級百貨店にしか陳列されていないとのことです。私は敬愛する空手家・モロ-師範が夕張にてメロン販売を生業とされている関係上、夏になると美味しい夕張メロンをふんだんに食べることが出来るのです。一般にメロンは甘い果物ではあります。夕張メロンも当然ながらスプ-ンで果肉をすくい口に含んだ瞬間、舌に強い甘さを感じます。しかし驚くのは食べ終わった後も蜂蜜・砂糖・ケ-キのクリ-ムの甘さとも異なる甘味が口全体に残るのが夕張メロンの特徴です。もちろん夕張メロンは札幌でも購入できるのですがモロ-師範の会社(ビックモロ-)では安価で良質な夕張メロンのみ販売していますから私は夏になると何度か足を運びます。私は財政破綻にあえぐ夕張市こそ地産地商に留まることなく夕張メロンを全国に広めるべきだと思います。いきなり話題を変えてしまいますが鹿児島には芋焼酎・黒豚・さつま揚げという全国区の名産品があります。これらの名産品は鹿児島県内でのみならず全国至る地域にて販売されています。もちろん保存期間が長いですとか流通の問題もありますが夕張もメロンを加工するといった更なる工夫が必要かと思います。(夕張メロンのピュアゼリ-やキャラメルもありますが・・・・・・。)夕張メロンアイスなんてもっと“売り”になると思いますよ。そういえば鹿児島の芋焼酎は元来、戦争(いくさ)で傷ついた兵士(サムライ)の怪我を消毒するために製造されていたのだと聞いたことがあります。何かのきっかけで嗜好品へと変貌を遂げたのでしょうね。かつて薩摩藩は沖縄のサトウキビを他藩に売り資金を蓄え産業振興・教育に充てていたとのことです。外様の悲哀を骨の髄まであじわったからこそ臥薪嘗胆で来るべき時に備えていたのでしょう。夕張市も周囲の温かい手助けを頂きつつ薩摩藩の様に復活して地域再生の先駆けになってほしいですね。「幸せの黄色いハンカチ」は永遠の名作です。

2007.03.05

コメント(2)

-

貧乏暇なし。 by 北洲

昨日、今日と雑用というかヤボ用で殆ど外出していました。本当は勉強しなくてはいけないことが山ほどあるのですが思うようにはいかないものです。おまけに金曜日から風邪気味でしたので気力も十分ではありません。でも外出して多くの方々と会い、意見交換するということは大変に有意義です。世の中、自分が正しいと思い込んでいたことが他の人にとってはそれ程正しくもなかったりもするのです。価値観は人それぞれによって多様ですから一概には否定は出来ません。私のこのブログを読んでくれている後輩に某中央官庁勤務(キャリア)者がおります。いつも丁寧なメ-ルを下さいます。そのキャリア氏からは私の方が多くの事を学ばせてもらっています。私は長州藩の山縣有朋を嫌っております。山縣の“金権体質”がどうも好きにはなれないのです。しかし後輩のキャリア氏は「その山縣とて明治維新の際には命を賭けて戦ったのです。」と主張されています。なるほど、山縣にもそんな純粋な時期があったのだなあと思いにふけったりもします。物事を考察する際には全方位に視点を向け冷静な分析が必要ですね。自分の人生においても自分の考えに固執せず柔軟な姿勢が大切ですね。(とはいえ自己の信念は曲げることは出来ませんがね。)人間、「自分が一番偉い」ですとか「自分は能力がある」と慢心した時点で崩壊が始まるのです。常に「自分はまだまだ未熟だ」と言い聞かせなくては進歩はありません。日本全体に景気回復の兆しが見えてきたとマスコミは報道していますが北海道は例外の様です。過去、公共事業に依存し、その状態から脱却出来なかったことが景気停滞の要因と思われます。それでも“勘違い人間”はまだ存在している様です。現在の崖っぷち経済をどう改善するかという視点は見られないですね。住民の胸の内に「何かあれば中央が助けてくれる。」という依存意識がまだどこかにあるのかもしれません。しかし中央(本州)自体も余裕は無いのです。「自分のことは自分でする。」という意識が必要ですね。私は北海道は主として「観光立国」・「農業立国(食料基地)」で生き残る以外に生存方法は無いのではないかと考えています。それ以外の産業はあくまで補足として捉えていく方が税金の無駄を省くことができるでしょう。そのためにはまず、政治家と土建業者と役人の馴れ合いを断ち切らなくてはいけません。北海道に限りませんがこのトライアングルが北海道を駄目にしてきたと考えます。もう意味の無い天下り・談合は禁止する条例を制定する時期にきていると思います。一般市民向けに「改革継続!」と叫びながら陰では土建業者に“パ-ティ券”を買ってもらう議員は未だに多いですからねえ。今日は久し振りに自宅でビ-ルを飲みました。私はビ-ルは苦手なのですが10年前から愛飲している「妙高高原ビ-ル」は季節を問わず味わうことが出来ます。ポリフェノ-ル入りの身体に良い地ビ-ルです。

2007.03.04

コメント(2)

-

西郷隆盛先生の写真は存在しない? by 北洲

札幌はまだ3月だというのに雪も降らずまるで春の陽気です。もう少し鍋料理を楽しみたい私としましては寒い方が良いのですが・・・・・・。今夜は宮の森に行きジャンプ個人競技を観戦する予定でしたが昨日から風邪気味のため断念しました。さて昨日は歪められた歴史について記しました。一般に認知されている歴史的事実というものは権力闘争において勝者が都合の良い様に作り変えてしまう傾向があるのではないでしょうか?それは権力闘争における敗者は闘争に至った経緯から結末までについて語る機会が与えられることが無いからであります。いきおい勝者の広報がそのまま事実となってしまうわけであります。この構図は現在においても同様です。例えば選挙において勝利した側の表面的な事象・主張が主流を占めるのです。企業の派閥抗争・不祥事でも同様なことはありますね。(一昨年の郵政選挙も何となくその傾向があったかもしれません。これは有権者にも大きな責任があったのですが。まずあんな短期間であれほどの候補者を選別することは不可能ではないのかと私は思っております。)タイトルの話題に変えます。昨日、上野の西郷像の写真を掲載しました。この上野の西郷像と鹿児島のメインストリ-トにそびえている西郷像は全く異なった姿なのです。単に衣服がゆかたと軍服かの相違だけではなく“顔”が全く異なります。上野の“顔”は庶民的な風貌です。たいする鹿児島の“顔”は精悍な風貌です。明治32年、西南戦争から22年が経過し西郷先生が銅像として上野公園に復権しました。その除幕式において来賓として参列していたイト未亡人は西郷像を見て、こう口走りました。「うちの主人はこんな人ではなかった!!」上野の西郷像の製作者は高村光雲さんですが製作にあたり高村さんがモデルとしたのはイタリア人・キヨソネさんが描いた“肖像画”なのです。(教科書に掲載されていますよね。)しかしこの肖像画は正確ではありません。肖像画(顔)の上半分は実弟である西郷従道、下半分は従弟である大山巌をモデルとしたいわば“モンタ-ジュ”なのです。何故この様な事象が起こったのでしょうか?西郷先生は終生、写真を写さなかったからです。西郷先生は大の写真嫌いだったのです。写真を写さなかった理由としては西郷先生の職種にヒントがあると言われています。西郷先生は若い頃、薩摩藩の代表としていわゆる“諜報活動(スパイ活動)”を担当していたので敵陣営に顔を知られると任務遂行が出来なくなるからとの説です。私が鹿児島の方に伺った説は「西郷先生は謙虚な方だった。当時、写真を写す事が出来るのは高い身分の人間のみであった。西郷先生は自分を位が高い人間だとは全く考えてはいなかったからどうしても写真を写さなかった。」というものです。私はどちらも正しいと思っております。西郷先生の写真の有無はこれまでも歴史家の間で議論が続いております。しかし今に至っても西郷先生の写真がついぞ発見された事実はありません。もちろん、西郷先生の写真と称するものが出ては消えていきました。西南戦争において生き残った若者とて西郷先生の姿をじっくりと見たことはなかったそうです。西郷先生の顔を正面からじっくりと眺めることが出来た人はイト未亡人、親族、そして私学校の幹部くらいであったのかもしれません。ちなみに西郷先生は今で言う“イケメン”であったそうです。イト未亡人が初対面で「なんとまあ、よかにせ(イケメン)のお方で」とおっしゃったそうですから。この様な顔一つを例にしても一般に信じられている事象と真実は異なるものです。自分が今まで信じ込まされてきた事実は虚実であることは星のごとくあるのです。そういえばテレビや雑誌で見ていた政治家に実際に会ってみるとかなり顔つきが異なっていることがあります。彼らは念入りにメイクをしているのでしょうか? 写真は鹿児島の西郷像です。 ちょっと写りが悪いですね。

2007.03.03

コメント(2)

-

ラストサムライ・西郷隆盛先生。(PART13・遣韓論) by 北洲

今朝早く、まだ活動していない脳に鞭打ち新聞を読んでいたところ一気に眼が醒めてしまう様な記事が目に留まりました。「西郷の征韓論記述消える」という見出しでした。西郷先生が新政府の職を辞し鹿児島に戻ってしまった事件(明治六年の政変)はあまりにも有名ですが西郷先生は「朝鮮国に攻めていく」などとは夢想だにしていませんでした。西郷先生は徳川幕府が転覆した後、ギクシャクしていた朝鮮国との関係を改善したいと望んでおりました。朝鮮国の立場は“自分達が国交を交わしていた対象はあくまでも徳川幕府である。その徳川幕府が消えてしまったのだから日本国との交流は今まで通りにはいかない”というものでした。相手の立場を考えると正当な論理であったかもしれません。現在でも北朝鮮のトップが変わり政治体制も変化したら日本国を始めとする資本主義国はより親密な交流を行うでしょう。西郷先生は頑なな朝鮮国との再交流を図るべく自分が単身、朝鮮国を訪問し指導者に会い丁寧に話をしてくるつもりでした。それがいつの間にか“西郷は朝鮮国と戦争をするつもりだ”というデマが新政府の中で流布され明治天皇も心を痛めておられた様です。(明治天皇は西郷先生が大好きでした。)このデマについては西郷先生も誤解を生じさせる言動があったのですが反西郷派がこの朝鮮国との外交を成功させまいとする策謀との見方が強いのです。(このテ-マについても後日、述べます。)当時、総理大臣級の立場で国民からの信望厚い西郷先生がこの外交を成功させてしまったら、それこそ西郷先生が名実共に新生日本国の最高指導者になってしまうことを恐れた勢力が存在していたことは間違いありません。かくして現在に至るまで西郷先生には“朝鮮国侵略を熱望する権化”との有難くないレッテルが貼られてしまっているのです。数年前に、鹿児島で日韓首脳会談が行われました。開催の直前、韓国サイドから激しいクレ-ムが日本に寄せられました。「“征韓論”を強く主張した西郷隆盛の出身地である鹿児島では首脳会談を開催したくない。ゆえに開催地を変えて欲しい。」という内容です。余談ですが私はこの首脳会談開催の10日位前に鹿児島に行きましたで有名な指宿にも行きました。鹿児島の空を見上げ、海の音を聞きながらゆっくりと“砂蒸し風呂”を堪能する予定でしたがこの会談に備えた警備の関係で希望の場所での楽しみが制限されてしまいました。確かに砂の中に“拳銃”を潜ませておくことが出来ますから警備する側は神経を使いますね。話を冒頭に戻します。鹿児島県サイドの粘り強い働きで教科書出版社のうち一社が「西郷隆盛が武力を用いてでも開国させようとする征韓論を唱えた」とするくだりを削除したのです。私は「当たり前のこと」と思いますが130年が経過して事実誤認が是正されることは嬉しく思います。戦いに敗れた者がそれ相応の“痛み”を負うことは不可避ではあります。しかし歴史の事実を捻じ曲げては後世に対し健全な価値判断基準をも喪失させる原因ともなります。前回、田中角栄元総理について少しだけ触れました。私は田中元総理が推し進めた“金権政治”は忌み嫌っております。しかし“ロッキ-ド事件”はあまりにも冷静さを欠いた内容であると思っています。日本国内外の反田中勢力が仕掛けた策謀の臭いもしないわけではありません。マスコミにて報道されるニュ-スのみが正しいとは限りません。マスコミ界でご飯を食べている人とてサラリ-マンなのです。とはいえ昨今、インタ-ネットの発展でパソコン上で様々な情報を入手することが可能ですから昔に比べ“隠し事”は出来なくなりましたが。新聞紙上で報じられない報道(週刊誌)に真実が隠されていることが殆どでありますので情報には敏感になりたいですね。 写真はあまりにも有名な“上野の西郷さんです”

2007.03.02

コメント(2)

全21件 (21件中 1-21件目)

1