2024年01月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

★ 商業施設がつぎつぎと・・

♪ 減りつづくパイを取り合う標的になるは幸運 昭和百年 知多市では4月に温水プールがオープンする。健康増進施設「アクアマリンプラザ」。正式名称は「西知多医療厚生組合健康増進施設」で、その名の通り健康づくりのための施設。28日現在の様子 東海市及び知多市のごみ処理施設を統合し、新しいごみ処理施設「西知多クリーンセンター」を建設中で、その稼働により発生するエネルギーを活用する。以前、排熱を利用するのがどういう仕組みなのか曖昧のままブログに書いていた。 具体的には、焼却時の熱でボイラーを沸かし、その蒸気でタービンを回して発電する。その電気でプールの水を温めるというもの。西知多クリーンセンター全連続燃焼式ストーカ炉:185t/日(92.5t/日×2炉)発電能力:定格 約5,200kW(蒸気タービン発電機) 1月から試運転が始まっており、新施設完成は6月末となっている。当面は旧施設と併用して、4月からの「アクアマリンプラザ」に対応するのだろう。 利用料金はプール、トレーニングルームとも1回500円で、回数券(11回分 5000円)となっている。1カ月定期券は廃止になり、代わりに会員制になるようだ。 12月25日(月)より東海市・知多市に在住の方を対象に、仮会員登録申込が始っていて(12月25日(月)~)、入会金2,500円が免除となり、4月・5月の会費が2,000円割引になる(3月中に本登録をする必要がある)。 家から1キロと距離も遠くなるし、料金も上がるとなると行く回数はがぜん低くなる。★ 東海市と組んで病院と健康増進施設を運営する知多市。なんだか公明党の立場になったような気分。金がないのに知多市もいろいろ頑張っている。 知多新南土地区画整理(長浦インター近く)では巨大スーパー「スーパーセンターオークワ」の建設が始まっている。近畿地方や東海地方中心にチェーン展開するスーパーで、今回建設するものは食料品だけでなく、衣料品や住居用品なども揃う大型店舗らしい。店舗面積4,381㎡:駐車台数269台。6月オープンの予定。「スーパーセンターオークワ」の建設地(拡大)「DCM」の建設地 古見にはスーパー「ゲンキー」が出来たし、信濃川東部地区にはカーマを吸収合併した「DCM」が大型店舗を建設中だ。信濃川東部地区の一画にも商業施設が出来ることになっている。 こうも近隣にいろいろできると、朝倉駅前開発で食料品などの商業施設を誘致するのは難しくなるんじゃないか。地元では期待しているのに、無理かもしれない。車を使わないと行けないところばかりで、高齢者が気軽に買い物ができるようなところがないので、困っているのだ。 コロナ禍以降、駅前と市役所周辺の整備計画が当初のものから4年遅れとなっているが、その後の進捗がどうなっているのかさっぱり分からない。

2024.01.31

コメント(0)

-

★ 〈グレートジャーニー〉を逆から辿った稀有の冒険者の対談集

♪ 好奇心に現生人類旅発ちぬもっともっとにもっとを重ねて 人類は、およそ500万年前、東アフリカに誕生したといわれる。その後、アフリカを飛び出した人類は、百数十万年前、アジアに広がり、極北の地を経て南米大陸の最南端、パタゴニアに達している。 基本的には熱帯性の動物であるヒトは、自らを太古のアフリカから解き放ち、アジアを経て、広大な新大陸へ旅をした。この重要な旅はコロンブスの航海をはるかに凌ぎ、人類がこれまで体験した中で、最大級の冒険にランクされている。この偉業を超える人類の旅は、他の惑星に移住するまで再現されることはあるまいといわれている。 このアフリカから南米大陸に広がる5万キロに及ぶ、壮大で画期的な人類の大遠征を、英国生まれの考古学者ブライアン・M・フェイガソンは〈グレートジャーニー〉と呼んだ。 因に、コロンブスがアメリカ大陸に着いた時には、地球上の3分の2にモンゴロイドが住んでいたと言われていて、それがっという間に白人が支配してしまったのだ。 1990年、人類拡散の〈グレートジャーニー〉を逆ルートから、自分の脚力と腕力だけでたどる〈グレートジャーニー〉を計画。そして実行したのが「関野吉晴」だ。 南米最南端パタゴニア・ナバリーノ島からビーグル水道をカヤックで漕ぎだしたのは1993年3月5日。ここを出発点として、アメリカ大陸を北上、ベーリング海峡を渡り、ユーラシア大陸を横断して、人類誕生の地であるタンザニア・ラエトリに到着したのが2002年2月10日。足掛け10年の旅。 その壮大な旅に向かうまでの間、一橋大生として探検部を創設し、アマゾンに行き来して、南米だけで実質9年滞在。その間、アマゾンに行くには医者になることが一番都合が良いと、紆余曲折を経て九大の医学部へ27歳で入り、アマゾンへ行き来しながら33歳で卒業し医者に。44歳になってからこの大航海に出ている。 ただ単にルートを踏破するのが目的ではなく、それぞれの地で寄り道しながら現地の人々との交流を楽しみながら、その地と人々の生活を体現することに重点が置かれている。 私と同じ歳だと知ったのは、この本を読んでからのこと。 テレビで〈グレートジャーニー〉の放送が有り、彼の名前はその時から知ってはいた。しかし、私も脱サラして嘱託の身から解放され、さあこれからという時期だったこともあり、あまりテレビなど見る余裕がなかった。その上、何となく “テレビ局の企画番組” ぐらいに思っていたので関心が薄かったのも確か。行く前、最中、その後と時間軸に沿って・・。最後は4人の応援団の話で結ばれている。 ここに出てくる人々はアマゾンやアステカ、アフリカやアラスカなどを訪れ、狩猟採集、牧畜に農業など、その実態と歴史を研究しているその道のオーソリティーばかり。いかに原住民が豊かなこころで生活しているか、そしてまた、サルを通して人間の本質を研究や、「われわれはどこからきて、どこへ行くのか」を問い、言わずもがなの共通のテーマとなっている。目からうろこの話が満載で飽きることがない。ONYONEより 以前、ここにも書いた民俗学者・宮本常一の主宰する「日本観光文化研究会」-観文研-に、彼も所属していたことを知った。さもありなんと納得し、70年代の熱き日本の若者を、自分を含めて改めて再認識している。 高度成長期の日本に飽き足らず、“開発という破壊” を訝しみ、“寄らば大樹の陰” を嫌い、“滅私奉公の名残の社会” を忌み、“自分の意思で判断し行動する”ことを旨とし、学歴なんかくそくらえと、“独立独歩の許される時代の到来” を賛美していた。 南こうせつの「神田川」を聞く前の1970年、万博会場で3カ月(5~7月)バイトして資金をかせぎ、日本中を放浪していたのは21歳の春だった。守口市のアパートでは、3畳一間の裸電球に机の変わのリンゴ箱、寝袋で過ごした日々が懐かしい。関野吉晴Webナショジオ 科学者と考える(地球永住のアイデア)パタゴニアのチャルテン山(フィッツロイ峰)。レンズ雲に朝日が当たり、濃いピンク色に染まった。(写真提供:関野吉晴)モンゴル草原で出会い、今も付き合いを続けている遊牧民一家。アマゾンのヤノマミと。レアホ(饗宴)での踊りを前に化粧して待機。〈グレートジャーニー〉の後の2004年、日本人がどこから来たのかをテーマとする〈グレートジャーニー 日本人の来た道〉をスタート。 日本人の祖先がこの列島にやって来たとされるルートをたどる旅を敢行。まる1年かけて、シベリアからサハリンを経て北海道に上陸。2005年1月27日には氷結した間宮海峡を徒歩で横断、同8月10日には宗谷海峡をシーカヤックで渡った。その後、チベット、中国、インドネシアを経て朝鮮半島を縦断し、日本に向かう途中でこの対談は終わっている。 1972年3月に最初のアマゾン遠征から帰国した僕は翌年、再びアマゾンに向かいます。ペルーの英文誌で「文明を避けて暮らす先住民がいる」と書かれた記事を読んだのがきっかけでした。飛行機に乗れば、世界のどこへでも行ける時代に、未踏の地がまだある。心が躍りました。読売新聞 企画・連載「時代の証言者」マチゲンガ族との交流は、寝食を共にして3か月にも及ぶ。マチゲンガ族と一緒の一枚。 アマゾン全域をゴムボートで下ったりし、南米だけで実質9年滞在している。一々関心することばかり。原住民とのコンタクトは手慣れたもので、アマゾンでもアンデスでも「泊めてください、何でもしますから」といって仲良くなってしまう。同じものを食べ、狩りにも同行し、同じ生活をする。そこから見えて来るものは、人間の本質と現代文明の影の部分。 南米は多様性があって、アマゾン、アンデス山脈、砂漠、パンパ、パタゴニア、ギアナ高地など世界の一番の地形が全部そろっている。アンデス高原の快適な暮らしと、チベット高原の厳しさとの対比など面白いし、ボノボはチンパンジーよりも人間に近いとか、ー40℃でも慣れることが出来るとか、日本列島は緯度の幅が広くてパリから北アフリカまで入るとか、アイヌと沖縄人は遺伝子レベルで似ているとか、シベリアのタイガの荒廃がすさまじいとか・・・、どのページを読んでもとにかく面白い。 私は、1度ならず2度借りて、延長もしたくらいだ。書きたいことはたくさんあるが、とても書ききれるものではない。実際に手にして読んでもらうしかない。 関野 吉晴(せきの よしはる) 1949年東京都墨田区生まれ。武蔵野美術大学教授(文化人類学)。一橋大学在学中に同大探検部を創設し、1971年アマゾン全域踏査隊長としてアマゾン川全域を下る。その後25年間に32回、通算10年間以上にわたって、アマゾン川源流や中央アンデス、パタゴニア、アタカマ高地、ギアナ高地など、南米への旅を重ねる。その間、現地での医療の必要性を感じて、横浜市大医学部に入学。医師(外科)となって、武蔵野赤十字病院、多摩川総合病院などに勤務。その間も南米通いを続けた。 1993年からは、アフリカに誕生した人類がユーラシア大陸を通ってアメリカ大陸にまで拡散していった約5万3000キロの行程を、自らの脚力と腕力だけをたよりに遡行する旅「グレートジャーニー」を始める。南米最南端ナバリーノ島をカヤックで出発し、足かけ10年の歳月をかけて、2002年2月10日タンザニア・ラエトリにゴールした。2004年7月からは「新グレートジャーニー 日本列島にやって来た人々」をスタート。シベリアを経由して稚内までの「北方ルート」、ヒマラヤからインドシナを経由して朝鮮半島から対馬までの「南方ルート」を終え、インドネシア・スラウェシ島から石垣島まで手作りの丸木舟による4700キロの航海「海のルート」は2011年6月13日にゴールした。1999年、植村直己冒険賞受賞。 グレートジャーニーを最初は「人類400万年の旅」と言っていたが、500万年前の骨が見つかったり、チャドで700万年前の骨が発見されたりしている。「1967年、ケニアの人類学者リチャード・リーキーはエチオピアのオモ川周辺で2つの頭蓋骨(部分)を発見した。それが2005年に、19万5000年前のホモ・サピエンス(現生人類)のものと判定された。当時はまだ、人類発祥の地は約20万年前のアフリカ東部と考えられていた。しかし2017年には、西部のモロッコで出土した頭蓋と顔面、顎骨を含む現生人類の化石が31万5000年前のものと判定されている。 そのため今日では、現生人類の故郷は特定の地域ではなく、アフリカ大陸のあちこちにあると考えられている。フランスの化石人類学者ジャン= ジャック・ユブランに言わせると『エデンの園は、おそらくアフリカそのもの。ものすごく広くて大きい』。」私たち人類はいつアフリカ大陸を離れたのか(東洋経済 ONELINE) ミトコンドリアの遺伝子研究ができるようになり、新たな事実が発見されるようになっている。

2024.01.30

コメント(0)

-

★ 雲には無限の姿あり。地球の機嫌を見せて漂う。

♪ 浮き雲の姿さまざま遠くより聞こえる声にふと足を止め 日曜の寒波の明けた昼下がり、われ恒例のウォーキング。雲の写真を撮りながら階段坂道っけ上がり、齢を忘れていそいそと。そぞろに人の多かりき。 巷では市民マラソン盛りにて、約3キロのパークロード。ブームにのった老若のランナー時おり走りゆく。高齢の爺さんちょこちょこ足取りを確かめながら走りゆく。 福岡国際女子マラソンに新記録など出たニュース、ますます熱を帯びるらん。 おやおやかわいいポメラニアン、“おいでおいで” をしてみれば、やたらに吠えてこころ許さず。「噛みつきますか?」と問うわれに「噛みつきます」ときっぱりと。煩わせてもいけないと、あっさり引いて背を向けぬ。 佐布里の里は梅の里、おちこち梅のあまたなり。紅に白、桃色の花はや咲きて、香りほのかに漂いぬ。2月3日に梅まつり、始まるならば梅佐布里池の館に人あふれらん。開花と会期、めずらしくピタリと合って嬉しけり。 紋別に流氷接岸せしニュース。接岸初日は意外にも、昨年より2週間、平年よりも13日、暖冬なのに早いぞと内地の人ら不思議がる。流氷観光「ガリンコ号」、氷の中をガリガリと歓声乗せて進むべし。 ある歩道に、雨の流れの道生れて、蓮葉氷(はすごおり)のごとなりて自然の妙味楽しけり。 久々の右大回りコースなれば、途中に腹の減るが常。コンビニで、チョコでおおったアイスバー、買って齧って帰りくる。ノンストップで1万と4千6百3十歩、かなり疲れていたような・・。 新しい健康スポーツセンターがついに姿を現して、温水プールとトレセンの、4月のオープン待つばかり。筋トレは、機械を使わぬものでよしと思うも最新器具なれば、内心興味津々なり。1キロ先へと遠くなり、少し強めの意思が要る。

2024.01.29

コメント(0)

-

★ キムチが早やも食べごろに・・

♪ 大寒に春と見紛う陽射しあり車飛蝗の裏庭にいずる朝方は晴れていた富士山。10時を過ぎるころから西からの風に乗って雲がかかってきた。 暖かいせいでまだ2週間目だといのにキムチに酸味が出てきて、食べごろになってきた。 試食した感じでは思ったほど辛くなく、だれでも食べやすいニュートラルな味となった。私としては美味しけど、ちょっと物足りない感じ。辛さを控え過ぎたようだ。見るからに美味そうだ!増粘剤、酸味料や人工甘味料、酸化防止剤とか、大量生産のものには余計なものが色々入っている。そんな不純なものは一切入ってないからねェ。スッキリして後味も良い。 私は酸っぱいのが好きだからいいけど、人に上げる場合は好みが違うので急がないと。このまま暖かいと、あっという間に酸っぱくなってしまう。あわてて一部を小分けにして袋詰めし、他の残りも大き目のタッパーに入れて冷蔵庫へ。 まだ2月前だというのに気分はもう春のよう。年寄りにとっては有難いには違いないが、程度というものが有る。 “ぬるま湯につかった国会議員” のように締まりがない冬。ダラダラと不正を続けても何とも思わなくなるわけだ。気候のせいで自民党が浅漬けのキムチみたいになったわけでもないが、こんなことで良いわけがない。 当たり前の厳しさがないのは、堕落の原因にはなり得る。平年並みという言葉が愛おしくなってくる。 地球の全体像の詳細を知ることは出来ないが、欧州の気象連合の運営による「Windy」の画面にはそのあらましが見てとれる。画像は拡大しますニューヨークの気温ロンドンの気温 季節は年々前倒ししてゆくばかり。4月には初夏の風が吹き、5月には真夏の気温となるのだろう。夏ばかりが勢力を増して幅を利かしている。春と秋の一番いい季節がどんどん目減りしてゆくばかり。 ポピュリズムが幅を利かし極右が台頭してくるのと、この異常気象は関係性があるのだろうか。保守的な傾向が強くなるのは、弱さを抱えている人間の自己防衛本能なのかもしれない。

2024.01.28

コメント(0)

-

★ 寒さも一段落 気分はもう春だ。

♪ ひとときの冬らしき日の雪の白ふむ間もなくてぬくき陽のてる 大雪で車の運行もストップしていた日本海側、忍耐の限界を超えていた北陸の被災地。ニュースを見るにつけ、こちらの心も震えるようだった最悪の寒波もようやく去った。北海道もいつものことながら大変だった様子。こんな天気図、今まで見たことがない。 一先ず越えて、ほっと一息というところでしょうか。太平洋側は当面は、暖かいおだやかな天気が続くようですが、週の後半はスッキリしない天気らしい。東北地方も来週にかけて気温が平年を上回る日が多くなるようです。 月が変わる2月1日の中部太平洋側は、トンデモナイ気温が予想されている。静岡、甲府など4月の陽気だ。 私は、この寒波が来る前にそそくさと、春の準備の庭いじりをしたりしていた。昨年は、テストケースでいろんな花を植えてみたものの、宮城野萩が大きく枝を伸ばして占拠したため、草花は全滅。他の宿根草もケンカしてどうにもならない状態だった。 朝日も当たらなくなったし、理想の花壇には程遠い。一部を整理してそれぞれの間隔をとってやったりと、大幅に改造。 春になったら萩が大きくなるまでの間を飾るため、一年草を買ってきて植えるかもしれない。 薔薇に施肥したついでに、レディー・オブ・シャーロットにトレリスを立ててやった。思いのほか枝が細いので花の重さで下を向いてしまう。これで支えができ、何とかなるだろう。 ここには他に、地植えにしたミニばらと白の木香薔薇もある。レディー・オブ・シャーロットをメインに、木香薔薇をパーゴラに這わせているが、うまく枝を伸ばして花を咲かせてくれるだろうか。 ブーゲンビリアは、結局花を付けずに大きくなるばかりなので、再び鉢上げしてやろうと考えている。塩ビ管に植え付けたが、かなり下まで根が張っているだろう。窮屈なぐらいに植える方がいいようなので強引に切り取ってやるつもりだ。★ キッチンの窓下。ゴーヤを植えた場所に、空いていた手製のプランターを設置。照り返しで育ちが悪かったゴーヤを這わせて、もっと旺盛なグリーンカーテンにするためだ。 右横のスペースいは、バタフライピーの株が剪定してそのままにしてある。冬越しが出来れば再び目を出してくるはず。砂地で栄養分のない場所だけに、毎年繁茂させるためには何かしないといけない。 直根が深く伸びる性質なので、鉄棒で周囲に穴を空け、バーク堆肥を入れ込んでやった。果たして芽が出てくれるだろうか。★ 22日にバッタが姿を見せていた。3月中旬のような温かさが続いていたので春が来たかと勘違いしたのだろう。この日は午後になって風が冷たく、写真を撮った10分後にはもういなかった。あわてて元の場所に戻ったのだろう。 このまま春が来るのだろうか。今後はずっと暖冬傾向なのは分かっているが、昆虫や植物たちも戸惑っている様子見て取れる。 ガーベラなどはまた新しい花が茎を伸ばしているので、薄めの液体肥料を与えたぐらいだ。

2024.01.27

コメント(0)

-

★ ハザードマップの信憑性は・・

♪ 日本はジシンをもって大国なり足元ゆれて生ままならず 日本列島のいたるところに断層が有り、一年中どこかで地震が起きています。 ★今回の能登半島地震は、政府の有識者検討会が2014年に公表した活断層だったとの見方が専門家の間で有力になってきたという。 今回の震源域には「F42」「F43」という断層モデルがあり、1日の本震後に起きた余震の震源域とほぼ重なる。検討会は、F43で地震が起きた場合はM7.6になると想定していた。 能登半島沖は評価に向けた検討が始まったばかりで、強い地震に遭う確率を色別で示した「全国地震動予測地図」に反映されていない。地震調査委の平田直(なおし)委員長は2日の会見で「もう少し早くに(海域の活断層の)評価をやるべきだった。残念だ」と語った。(東京新聞)☆ また、「東京大学地震研究所」の佐竹健治教授は、 ▽能登半島の北側の沿岸に沿ったエリアと、▽隣り合う断層がそれぞれ大きくずれ動いた一方、最も北東側の沖合の断層はほとんど動いていなかった。 この領域では、今月9日にマグニチュード6.1の地震が発生していますが、新たにマグニチュード7クラスの地震が起きた場合、佐渡を含む新潟県の沿岸に高さ3メートル程度の津波が押し寄せるおそれもあると指摘しています。 佐竹教授は「能登半島でも地震活動が続くと思われるが、震源域が広いので周辺でも日頃から備えを確認してほしい。日本海で津波が起きると到達時間が短いので注意が必要だ」と話しています。 せっかくのハザードマップが不備のまま公表されているという事実。住民にとって「ノーマーク」となるリスクをはらんだまま。調査委が中間評価という形でも、どこに活断層があるかを広く知らせることは急務だ。 またこんな問題も浮上している。 地震の発生確率が「一律」に評価されていない欠陥もはらむ。南海トラフ地震の確率「30年以内に70~80%」だけ、特別な計算式が使われた。他の地震と同様の計算式だと「20%程度」にまで下がる。特別な計算式の採用に「科学的に問題がある」と反対した地震学者たちの声は、国の委員会で「確率を下げると予算獲得に影響する」などの意見によってかき消された。 現在の地震学では正確な予測は不可能で、確率には政治的な要因も絡む。その実情が隠されたまま、南海トラフ沿いや首都圏の高い確率ばかりが注目され、低確率の地域に油断が生じ被害拡大につながったならば、それは「人災」である。 最初に下記のようなことを書いてから、上記のような話が浮上してきて、「オイオイ待てよ」と、急きょ順序を入れ替えた。 国土交通省 水管理・国土保全局 防災課がネット上に提供している「重ねるハザードマップ」というのがありますが、ご存知でしょうか。 任意の場所を、災害種別から「洪水・内水、土砂災害、高潮、津波、道路防災情報、地形分類」のいずれかを選択すると、国土地理院の地図上に重ねて表示されます。 こちらは輪島市のもので、「洪水、土砂災害、津波」を選択した状態のものです。これらのデーターが今回の地震でどれだけ活かされたのか分かりません。もし、地震が来ると分かっていればしっかり頭に入れ、準備も怠りなく出来たのかもしれません。拡大します 地震大国の日本では、「地震が自分の地域でいつ起こってもおかしくない」ことを頭に入れておく必要がありますね。今までも予知が出来ないのが現状で、まさかという予想外のところばかりで起こっています。そのことを考えると、やはり自分の地域のことが心配になります。 こちらは名古屋港と知多半島の付け根となる東海市・知多市のものです。南海トラフ大地震が何時来てもおかしくないと言われています。名古屋港は西部は河口が集っていてかなり低いし、埋め立て地は当然、高潮や津波の被害が想定されます。東海市・知多市(洪水・高潮・土砂災害)拡大します しかし、このデーターからすると高潮は広範囲に及ぶものの、津波は極々限られた場所となっている。高潮防潮堤が6m嵩上げされたことが評価されているのでしょうか。実際に知多市のハザードマップでは津波の被害はあまりないとされています。伊勢湾・知多半島の地形によるものらしく、三重県側の方が影響が大きいようです。伊勢湾(津波・洪水・土砂災害)拡大します このように全体像を把握するのにも役立つし、自分の地域だけでなく全国のどの地域のことでも知ることが出来ます。また、お住いの地域のハザードマップも併設されていますので、そちらだけでも役に立つと思います。── ハザードマップポータルサイト ── 身のまわりの災害リスクを調べる 洪水・土砂災害・高潮・津波のリスク情報、道路防災情報、土地の特徴・成り立ちなどを地図や写真に自由に重ねて表示します。 クリックでポータルサイトへ

2024.01.26

コメント(0)

-

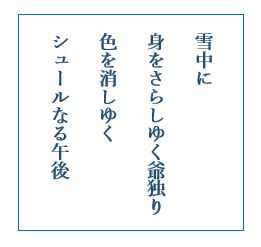

★ 雪の降る中をウォーキング

♪ 雪中に身をさらしゆく爺独り色を消しゆくシュールなる午後 きのうの午後1時45分ごろ、雪のチラつく中をウォーキングに出た。大したことはないだろうと、気楽な気分で・・。 いつもの様に右回りのコースを取り、寺本駅のある跨道を駆け上がり、少し行って秋葉神社の階段を駆け上がる。ここまで30分くらい。にわかに雪が激しくなってきた。 秋葉神社の階段を下りながら、“おお! いいぞいいぞ” と、降りしきる雪の中へ。わが地方では初雪だから、そりゃあ嬉しいわけよ。年がいもなく。年に一度は雪景色が見たいじゃないですか。 雪が降り始めて、幼なじみに会ったような、新鮮さと懐かしさでいっぱいなった。とてもいい気分。 灰色の空の下、雪が降ってなければまったくつまらない。こんな日はウォーキングする気にもならない。しかし、こんなに雪を楽しんでいるのは老人らしからぬこと。グレートジャーニーの関野吉晴氏が私と同年と知って、その万年青年のような行動力に刺激されたのも確か。 もともと爺くさいことは性に合わないと思っているので、その感性がシンクロしたようだ。 爺さん一人、全身に雪を受けながら、誰もいないパークロードを歩いている。この光景は見ようによってはちょっとシュールかも。 パークロードにはさすがにだ~れも居ない。そりゃあそうだ。最高気温が2度とかだからねえ。だれもこんな日に散歩になんか出てこやしない。しかし、犬だけは “散歩に行きた~い” って鳴き騒いでるんじゃないかな。 どんどん激しくなって、アッという間に雪化粧。雪まるけになって、さすがにちょっと心が落ち着かなくなってきた。 それにしてもかなりの雪だ。それもベタ雪。体に付いたのが溶けて、服が濡れ始めた。ショートカットして帰ろうかとも思ったがせっかくの初雪だし、そんな勿体ないことはできない。関野を語る神経も疑われるし、笑われる。 田んぼも竹林も、見慣れた風景がどんどん白一色になっていく。俗から聖に浄化されていくという感じ。“欲という汚辱にまみれた一連の国会議員” を1年間雪の中に埋めておいたら、少しはアク抜きが出来るかしらん、 なんて思ったりする。 咲き出した紅梅が、“リーダーシップが無いのをカバーするために突っ走って周囲から冷たい恨みを一身に浴びている” 岸田総理に見えてしまうのが悲しい。 私はと言えば、帰路は雪を伴った北西の風をまともに受ける。横殴りの雪を正面に受けて頭からつま先まで積もった雪を払いながらの雪中行軍。防水でないウィンドブレーカーは濡れ、メッシュのシューズは水が浸みて靴下が冷たい。毛糸の手袋も濡れて来たし、毛糸の帽子も濡れているだろう。 ようやく家の近くまで来たころには雪は止み、牟山神社の裏山がいつになく美しい。カラスが2羽、初雪に黒を際立たせて高枝に啼いている。 途中で、服を乾かすために喫茶店に入るのも有りかとも思ったりもした。でも、帰りが遅くなると冷えてくるのでまずいと思い直し、ノンストップで戻って来た。 およそ9.3キロ、12,000歩あまり。写真を撮ったりしたので約2時間かかった。 いつものように坂道も駆け上がったが、アドレナリンが出ていたせいかさして疲れを感じなかった。着替えをして外を見ると、再び雪が降りだしていた。 夜中に降れば積もって雪景色が見られる。気象協会は朝方までチラつく予想なので、あるいは真っ白になっているかもしれない。★ 朝起きてみると、やはり大した降りにはならなかったようだ。道路には積もっておらず、理想の風景とまではいかない中途半端な雪景色。陽は射してきているが、雪がチラついている。 昨日の気温を調べてみると、最高気温は2℃までいかず1.6℃。歩いていた時間帯は3~5℃となっていたが、大して寒さは感じなかった。雪のお蔭だだろうか。何故だか雪が降ると寒くない。 23日にはこの日に雪が降ることが分かっていたので、敢えてその雪の中を歩くことにしていた。もっと寒くても大丈夫という自信が付いた。 スキーに行っていた若い頃、夜行で着いた早朝の駅に降り立った時、 “寒さで息がむせる” という経験をした。その頃は気温のことなど考えもしなかったが、いったい何度だったのだろう。

2024.01.25

コメント(0)

-

★ 雪のチラつく中、歌6首詠みにけり

♪ 灰色の濃淡の雲流れゆきときおりまじる光陰の白 わが知多市の今朝は、最低気温が予想より高く氷点下にはなっていなかったようだ。降るのか降らないのか、どっちなんだい? という感じの今の空。そう思っていると、おやおやチラチラッと舞ってきた。 ウェザーニュースでは5分刻みで1時間分の予報が出ている。それを見ると、なるほど目まぐるしく変化している。雪雲が無くてもチラつくことがあり、それがチラチラという表現になっているのだろう。1時間天気だとこうだウェザーニュース気象協会 北西の日本海から雪雲が次々にやって来るが、知多半島上空までは届かないようで、雪景色が見られるほどには降りそうにない。 しかし、JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)の影響で、北陸や近畿北部で雪の降り方が強まっている。24日は、北陸から山陰で雪の量が多くなるため、大規模な車の立ち往生など、深刻な交通障害が発生する恐れがるようだ。 今日は午後に、雪の降る中をウォーキングするつもりで知る。予報では大した降りにはならないと出ているが、テレビではかなり降るようなことを言っていた。どの程度降るのか楽しみだ。♪ 犬ならずも寒さ忘れてアランちゃん雪チラつけば少しハイなり♪ 読書するかたわらに座しパソコンによしなしごとを綴りおる 雪♪ 時を止めて歌を詠むべしうたかたのあまたに浮かぶこころころころ♪ 時のみが動く冬日の部屋かべに小さな花を点景とする♪ それぞれの旦那の悪口言い合って妻は戻りく生協配達日

2024.01.24

コメント(0)

-

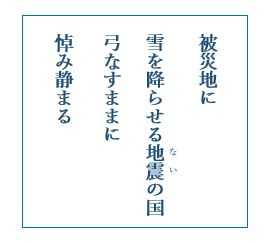

★ 被災地に無情な寒風と雪。毎年のように災害に遇う日本。

♪ 被災地に雪を降らせる地震(ない)の国弓なすままに悼み静まる きょうは、北海道は雪や風が強く、大荒れの天気。東北も日本海側は雪で、太平洋側も午後は雪の降る所がありそう。 北陸は雪が降り、大雪の所がある見込み。関東から近畿は晴れるが、夕方以降に雪や雨の降る所がありそう。中国地方や四国、九州は、午後を中心に雪のエリアが広がり、平地も大雪や積雪の恐れがある(気象協会)。 今日23日から明後日25日にかけて、北陸でも大雪のおそれ。能登半島地震の被災地で損傷を受けた家屋などは積雪の重みによる倒壊に注意が必要です。また風が強まり、波が高くなる。 被災地は寒さ対策もままならないようです。身を寄せ合ってなんとか凌いでほしいと願うばかりです。 そして明日は全国的に一段と冷え込み、寒気の中にすっぽり包まれてしまう。雪の降るエリアも拡大しそう。 今朝早くにウォーキングに出ようと思っていたが、いっそのこと明日の雪の降る中を歩こうと、急きょ変更した。 関野吉晴の対談集を読んでいると、途轍もないことを経験している話ばかり。ー40℃という寒さの桁が違う、日本版グレートジャーニー。アムール川の源流から間宮海峡までカヤックと自転車で移動。それから氷結した間宮海峡を徒歩で横断しサハリンに入る。そして南下して宗谷海峡へと、この過酷な旅が、日本にいるよりずっと楽しいといのだから恐れ入る。気象協会 共通して雪が降るのは12時から15時だ。13~14時が良さそうだ。 植村直己を尊敬し、高倉健を私淑している私は、共通の血がというより “似たような血が流れている” と思っている。単独で嬉々として、人間の根源に触れるような旅や冒険(危険を冒すことではない)をしているこれらの人の話を聞くと、心が騒いでくる。 生きものとしての真のあり方とは何かを思う。 安住の地でぬくぬくとした日々に鉄槌を喰わせられたような気分にもなる。体力的にも精神的にもとても及ばない身としては、寒風の吹く中を10㎞程度歩くのが関の山だ。河口湖からの富士山 23日6時40分ごろ 防寒対策をしていれば全く寒くない。こんなウォーキングをしてきたあとは身体かポカポカして、心までが満たされた気分になれる。 冬の北海道に行ってみたい。7月まるまる一か月居たことがあるが、冬の北海道は未経験だ。

2024.01.23

コメント(0)

-

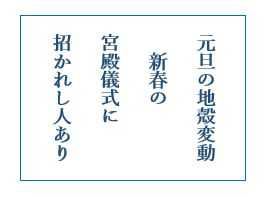

★ 2024年歌会始 皇族の歌 入選歌

♪ 元旦の地殻変動 新春の宮殿儀式に招かれし人あり 令和6年歌会始の儀が19日松の間で執り行われました。一般応募者の入選者と歌が発表されていますので、皇族方のお歌と合わせて掲載させていただきます。お題は「和」で、応募総数15,736 入選10 佳作16でした。(英訳は日テレNEWS NNN)NHK天皇陛下 をちこちの旅路に会へる人びとの笑顔を見れば心和みぬ「英訳」Seeing the smiles of the people I meet during my many journeys Throughout the country Fills my heart with peace皇后陛下 広島をはじめて訪(と)ひて平和への深き念(おも)ひを吾子は綴れり「英訳」How moved I was to read My daughter's deep feelings for peace After her first visit To Hiroshima秋篠宮さま 早朝の十和田の湖面に映りゐし色づき初めし樹々の紅葉「英訳」Reflected on the surfaceof Lake Towada in the early morning the autumn leaveson the surrounding trees whose colors have emerged.秋篠宮妃紀子さま 鹿児島に集ふ選手へ子らの送る熱きエールに場は和みたり「英訳」The atmosphere in the stadium softened when the children called out with enthusiastic cheersto the athletes assembled in Kagoshima.敬宮(としのみや)愛子さま 幾年の難き時代を乗り越えて和歌のことばは我に響きぬ「英訳」Surviving centuries of hardshipThe words of Waka poems Touch my heart today.秋篠宮家次女佳子さま 待ちわびし木々の色づき赤も黄も小春日和の風にゆらるる常陸宮妃華子さま わが君が退院されて常盤松明るくなりぬ心も和む寬仁親王妃信子さま 病人になりたる我を支へくれしまなざし優しき人等に和む三笠宮家彬子さま 道真公遷られたまふ御祭りに頬にふはりと和風の吹く高円宮妃久子さま 仁和寺のお堂にひびく声明の音ふくらみて我をつつみぬ高円宮家長女承子さま 突然に和鳴にぎやか秋空を烏もどりて夕暮れを知る【召人】栄原永遠男(とわお)さん 歌木簡かかげ三十一文字をよむ温き響きに座は和みたり【選者】三枝昂之さん 友垣に夕焼け空に咲く花に和(こた)へて遠く歩みつづける永田和宏さん ひと滴の檸檬に紅茶は色変へてはるかなり中和滴定曲線今野寿美さん 琴は琴でもこの国に生まれたる和琴(わごん)といへり六弦と知る内藤明さん 海山の怒りの風を和らぐる言葉教へよ樹の中の鳥大辻隆弘さん きたにしの風和ぐなへに冬の陽はわが頰を刷くいたくやさしく【入選者】(年齢順)栃木県 古橋正好さん(88) 己が手で漉きたる和紙の証書手に六年生は卒業となるアメリカ合衆国カリフォルニア州 川崎ハルコさん(81) かの日々に移り来し人等耕しし大和(ヤマト)と呼ぶ里アマンドの花神奈川県 臼杵(うすき)喜行さん(75) 呼びに来てくれたる人を追ひ越して電話に急ぎし昭和の夜道香川県 岩倉由枝さん(72) 和菓子屋をなりはひとして五十年寒紅梅に蕊をさす朝埼玉県 高橋祐子さん(71) 和だんすは母のぬくもり大島に袖をとほせば晩年に似る福岡県 川添さとみさん(61) 風琴の和音のやうに柔らかに多言語混じりあへる教室千葉県 小野文香さん(61) 見逃した小さな小さな違和感の粒で自分が作られていく石川県 宮村瑞穂さん(32) 花散里が一番好きと笑みし友和服の似合ふ母となりぬる京都府 小池弘実さん(21) 目を瞑り一分間を祈るとき皆が小さき平和像なり新潟県 神田日陽里(ひより)さん(17) 「それいいね」付和雷同の私でもこの恋だけは自己主張する「歌会始の儀」=1月19日午前10時32分、宮殿・松の間(産経新聞) 入選者の石川県・宮村瑞穂さん(32)は、かほく市に暮らす市職員。近所では液状化による被害が激しかったそうですが、自宅は被害を免れた。信州大で文学を専攻していた宮村さんは、お題を聞き、大学時代に友人と交わした会話の内容が思い浮かんだ。「日本文学に関する『推し』の話をした楽しい思い出を、そのまま詠んだ」とか。 大学時代には古今和歌集を学び「情景がパッと思い浮かぶ歌が好み」というものの、短歌を詠むのも応募するのも初めてだったらしい。(中日新聞) 天皇・皇后両陛下からは能登半島地震の被害について心配する言葉も頂いたという。 来年のお題は「夢」です。

2024.01.22

コメント(0)

-

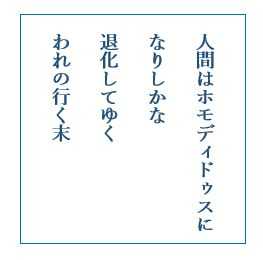

★ 地球のそして日本の気候はどうなっていくのか・・

♪ 人間はホモディドゥスになりしかな退化してゆくわれの行く末 進化を捨てて人でない生物になっていく人間は、「ホモディドゥス」と呼んだ方が良いと 河合雅雄氏が言っている。「ディドゥス」とは「滑稽なほど馬鹿らしい」という意味。 19日は異常に暖かかったし、21日(日)・22日(月)も14℃まで上がるという。その後は冷えるものの、23~25日の3日間だけですぐに暖かくなる。 今年も昨年と同じような気候になるのだろうか。今のところ4月以降はエルニーニョになる確率が半減するとの予想だが、逆に言えばまだまだ可能性は高いという事。 昨年の猛暑について書いたブログ(9月4日)には、コペルニクス気候変動サービスのサマンサ・バージェス博士が、海洋が最も暖かくなるのは8月ではなく3月のはずだと指摘。「今この記録が出たことで、来年3月までにどれだけ海洋が温まるのか不安になっている」と語っている。との記述がある。☆1月~3月の予想(気象庁) *地球温暖化の影響などにより、全球で大気全体の温度が高いでしょう。 *正のインド洋ダイポールモード現象の影響が残ることと、エルニーニョ現象の影響により、積乱雲の発生はインド洋熱帯域の西部で多く、南東部からフィリピン付近にかけて少なく、日付変更線付近で多いでしょう。このため、上空の偏西風が日本付近で蛇行し、平年より北を流れやすい見込みです。 *偏西風の蛇行の影響などで、日本付近では冬型の気圧配置が平年より弱く、寒気の影響を受けにくいでしょう。 *また、東日本太平洋側、西日本、沖縄・奄美では、低気圧などの影響を受けやすいでしょう。 海洋全体がサマンサ・バージェス博士の危惧するような状況になっているのかどうか。 当面、冬が暖かく推移すること自体は有難い。輪島の被災地にとっても不幸中の幸いでもある。 東北地方も向こう3カ月予報では、「気温は高め、降水量は平年並み、降雪量は少なめ」となっています。少しは気休めになるでしょうか。 地球温暖化により地球システムに蓄積した熱エネルギーの約90%が海洋に取り込まれていると指摘されている。一点鎖線は海面から深さ2000mまでの解析値の95%信頼区間を示している。地球温暖化の影響が海洋表層のみならず、さらに深い層まで及んでいることがわかる。 海洋の貯熱量の増加は海水温の上昇を意味し(各海域の水温・貯熱量の長期変化傾向)、結果、海水が熱膨張して海面水位が上昇することのほか、海洋生物が生息する環境の変化による生態系への影響などが懸念される。海面水位の変化 紫は衛星による観測値、黄色は海面から水深2000mまでの水温から推定した熱膨張による変動成分。☆ 今、「グレート・ジャーニー」を逆向きに踏破した関野吉晴の対談集を読んでいる。ここに出てくるアマゾンなどの原住民の話を知るにつけ、充実した心豊かな生活が貨幣というものを知ってから、欲が全面に出てきてしまってその欲を満たすために過当競争をし、文明という名の破壊をしてきたことを思い知らされる。 その欲望が地球を破壊しているわけで、もう逆戻りはできないとは知りながらも「足るを知る」ということの言葉の重みを嚙みしめている。 この本のことは後日、詳しく書いておきたいと思っている。

2024.01.21

コメント(0)

-

★ 異状気温の昼下がりをウォーキング

♪ はらはらと一輪挿しの花散りて手紙ひらひら返事が来ない 昨日は暖かかった。夜も暖かくて、知多市で24時に7.9℃を記録した後は8℃台を下らなかったし、最高気温は14時に14.2℃を記録。3月下旬の暖かさという異常事態。季節外れもいいところだ。 午後2時ごろにウォーキングに出た。こんな日でもこの時間に歩いている人はいない。ポカポカの陽射しと戯れながら雲の写真を撮ったりして・・。 しょっぱなからこんな雲に迎えられた。 南西の空 北東の空 3日ほど前、炬燵で座卓のかなり遠いところにあるものを取ろうとして、無理して手を伸ばした瞬間に左の股関節の外側に激痛。どうやら靭帯を痛めたらしい。それ以来膝を外側に曲げると痛いので胡坐も掛けず、歩くのもゆっくりにしか歩けなくなった。それがようやく痛みも取れて、完全ではないが歩けるようになったのだ。 階段を駆け上がるのは自重することにし、敢えて長い坂道「朝倉ロマン通り」からのスタート。8歳の孫と駆け上がり競争をして、あっさり負けたことがある上り坂だ。 春と間違えているような “ぽわーん” とした空に、11:43に昇って来た月齢7.6の月が浮かんでいる。ホント、のどかな昼下がりだこと。 飛行機雲が名残惜しそうにいつまでも空に浮かんでいる。その雲の更に上をゆくジェット機は飛行機雲を残さず、無関係を装ってまったく違う方向に飛んで行った。 雲そのものも何雲になるべきなのか戸惑っているようで、綿雲と巻雲とが混ざったような見慣れない雲が意味ありげに浮かんでいる。 二羽のケリが旋回しながら上昇している。田んぼで餌を漁っていたり、けたたましい声で縄張り争いをしている姿しかしらないケリの、こういう姿を見るのは初めてだ。 トンビが上昇気流に乗って高く高く上がっていくのは見ることがあるが、ケリが上を目指して旋回するのはきっと珍しいことじゃないだろうか。おかしな気候のせいじゃあるまいに・・ 東南の方向はまさしく春のような空で、今にも上空からヒバリの高鳴きが聞こえてきそう。 そして北の空も、中電の煙突の水蒸気は申し訳ていどで、何事もなかったように静まり返っている。 一転して南西の空には「住所不定、自称:雲製造業」とでも名乗りそうな正体不明の雲がずっと横たわっている。 雲が空に浮かんでいられるのは上昇気流のお蔭だ。高気圧は下降気流なので雲はできにくいし、浮かんでいることもできないはず。なのに雲があるのはなぜか。 高さの低い高気圧の場合は「地上へ向かう下降気流があるが、上昇気流もある。上下方向に気流が分かれる高さはいつも同じでなく、気象状況により変わる。上空で下降気流と上昇気流に分かれているあたりの空気が湿っていた場合、下降気流域では空気が圧縮されて温度が上がり、相対的に湿度が低くなり雲は発生しない。 ところが上昇気流があるところでは、上昇することにより空気が膨張して温度が下がり、相対的に湿度が高まり、やがて雲が発生する。ゆるい横縞の等高線。飛行機雲の様子からも、二段構えの高気圧だったことが分かる。 上昇気流があるということは低気圧や気圧の谷があることを意味するので、地上では高気圧であっても上空では気圧の谷あるいは低気圧となっている場合がある。 このことから高気圧に覆われていても曇っていたり、高気圧に覆われた地域に雲がある場合は、上空に冷たい空気があることがわかる。上空の冷たい空気というよりも寒気が入った場合は、地上は高気圧でも雨が降ったり雷雨になることもある。 しかし、「背の低い高気圧」に覆われると、必ず天気が悪いというわけでもない。 カーマに立ち寄って薔薇専用の肥料を購入。薔薇の種類が6種類と増えている。タイプが違うのでややこしい。来週は寒くなりそうなので、その寒気が去ったころに施肥しようと思う。 この日のウォーキングはちょっと自重して9,200歩あまり。戻ってみると、不安だった膝の横の痛みもすっかり取れていた。炎症がなければ軽い運動はした方が治りが早いという、最近の外科療法はやはり正しいようだ。 21日には「南岸低気圧」が通過して、本来の寒さに逆戻りする。 低気圧が通過した後は冬型の気圧配置になって、寒気が南下してくる。 北日本や北陸だけでなく、西日本の日本海側でも雪の降る所が多くなる見込み。寒気が強いため雪雲が太平洋側にも広がり、名古屋市を含む濃尾平野でも雪となる可能性が・・・。 一回ぐらいは雪景色が見たい。伊吹下ろしが伊勢湾まで流れ込んで、知多市にも雪を降らせるかも知れない。水曜日が楽しみだ。

2024.01.20

コメント(0)

-

★ コミュニケーション・モンスターがブチ切れて

♪ 癇癪を起こしたことを悔いている芯に益荒男潜ます婦人 明日が大寒だというのにやけに暖かい。今日は3月中旬の気温(知多市で15℃)になるという。この暖かさはエルニーニョの影響らしい。 大寒に入った翌日21日は、南岸低気圧が通過するためまとまった雨が降る。その後、冬型の気圧配置になって寒さが戻り、火曜日から3日間だけ寒くなるもののすぐまた暖かくなる。☆ 建築物解体の現場監督をしていた新住人の奥さん。社交上手でコミュニケーション・モンスターなんてあだ名を付けられるくらいの人。人当たりが良く誰とでも仲良くなってしまう。その上、良く気の付く可愛らしい女性だ。 その彼女が「お詫びしなければならんです」と、野菜を持ってやって来た。 どういうことか訊くと、新築工事に来ていた業者の応対が悪く、工事のクレーン車があるため家から車が出せない状態になった。次から次とパネルを積んだ車が来て家の前が塞がりっぱなし。それがいつまでなのか分からず、買い物にも行けない。 一度文句を言ってクレーンをどかしてもらったら、どかした位置で作業をしようとするのでこれまた気に入らない。自分もそういう仕事をしてきているので、してはいけないことを平然とやっているコンプライアンスの欠如が許せない。現場監督は24歳の全くの新人で、これまた何の注意もせず傍観しているだけ。 警備員は何もしないで突っ立っているだけで、対応も悪い。傍を通ろうとしたら車の上から指図されてカチンときたと。もろもろの不満が溜まりに溜まって、ついにブチ切れてしまった。「もう、頼まれても家の前には車を停めさせない」とか言ってしまったらしい。それで、我が家の前に車を停めることになるかも知れないので、そのことをお詫びしたいということだった。 数日間、悶々として夜も眠れなかったという。言いたいことは言ったもののそういう状況には決して慣れていないし、ブチ切れてしまったことへの後悔もあったらしい。 私から見れば、風貌も性格も良いかわいくて正直な素敵なお嬢さんだ。思いのたけを私に吐き出してくれたことが嬉しい。あれやこれやの長話をして、少しスッキリしてくれたようだ。 持ってきてくれた野菜は、頂き物で「食べきれないので食べてください」とのこと。売地の草を刈りに来たお爺さんの奥さんが、多肉植物をいろいろ育てていると聞いて、そのお宅にときどきお邪魔するようになっている。その農家のお宅に行くたびにたくさんの野菜をもらって来るらしい。 そのお婆さんに「あなたはとても話しやすい」と言って、喜んで迎えてくれるらしい。コミュニケーション・モンスターの魅力をここでも発揮しているわけだ。

2024.01.19

コメント(0)

-

★ 平凡も偶然のたまもの

♪ 多種多様の不条理のなか平凡を珠玉と思う雀すずめよ 最近はあまり通ることのない裏の通路。カミさんが用事があってそこを通って戻ってきて「聳えてるって感じだねぇ」と、建ち上がった家の存在感の大きさに驚いていた。 二階から水平の位置で見ているとそんなことは感じないが、下から見上げると確かにそんな感じがしないでもない。 通路がわずかに坂になっている上に向こうの土地がかさ上げされている。狭い通路からは見上げる感じになって威圧感がある。マンションか何かだったらもっとだろう。 我が家の敷地より北側に広がっているので、隣家の庭に突き出る形になる。庭の一画が陰になるだけでなく、東側にある畑はもろに影響を受ける。畑なので「日照権」云々は住居の場合と違うのかどうかは知らない。 初夏以降は日も高くなるものの距離が近い。畑への影響は大きそうだが、どうだろう。☆ こんな状況でも野鳥はエサ台にやって来る。エサがある場所は何も変わっていないので、工事の人が居ても無視する格好でやって来る。夜降った小雨に濡れたエサ台。8時半過ぎになってスズメがやって来た。 メジロは、いつも午後3~4時ごろに、狭い庭の南側からスーッとエサ台めがけて飛んくる。スズメは朝から違うアプローチでパラパラっとやって来る。 単発的ではあるが、ヒヨドリもやって来る。 建屋の工事が終わるのが4月上旬。住人が引っ越してきて落ち着くまでにはまだだいぶ間がある。変化した状況が見慣れた景色となるのは1年を過ぎたころのことだろう。☆ 冬となればインドアの設えが変わる。寒さを避けて取り込んだ植物に、しかるべき所に居場所を与えてやる。 “掃除するのに邪魔になるなぁ” とか呟いているヤツには、「インドアグリーンを飾っているのに、文句を言うことはないだろう」と、勝手な自分を正当化する。リビングの一角にいいスペースがある。朝日はまったく当たらないが冬の日照時間はけっこう長い。孫が小さい頃に押したり乗ったりして遊んだ木の車。高さもちょうど良いい。 パキラの鉢はけっこう重いが、取手が付いているので楽に移動できる。掃除のときに移動するするには好都合なのだ。☆ 今朝、富士山の山頂付近に大きな笠雲が出現。日本付近に接近している前線の前面で湿った強い風が吹いているためだとか。ウェザーニュース 前線の南側にあたる富士山周辺には、湿った空気が流れ込んでいて雲が発生しやすくなっていっらしい。河口湖の上空2000m付近では15〜17m/s前後の強い西〜西南西風が吹いている状況らしい。 今日は生憎の天気。前線が本州付近を南下し、九州から北陸、東北は雨。東北は日本海側ほど午前を中心に雨や雪が降るという。 能登の被災地では停電や断水も続いているし、孤立しているところもあって、お気の毒でならない。

2024.01.18

コメント(0)

-

★ 冬なれば短日植物 花盛りなり

♪ 人心さえ分からぬ日々に木や花のこころを探る春遠からじ カランコエが硬かった莟をようやく開き、寒い時から春まで咲き続けるというこの花の健気な様子に感心している。 戸外で管理している間は雨の当たらない場所で育てるのが基本とかで、耐寒温度は5℃程度とある。しかし、丈夫な多肉植物らしくこの寒さでも元気に花を咲かせている。カミさんが昨年の春に立派に咲いている鉢を買って来たもの。プロが育てるとこんなに立派な花を咲かせる。カミさんは、買って来るだけで何もせず、放置してあった。 私が一応水遣りをしたり追肥をしたりして、なんとか生に延びてきた感じ。カランコエという事だけは分かっていた。以前、寒さでダメにした別種のカランコエの経験があるので、それだけは対処で来ていたようだ。 しかし、冬から花芽を付けるなんてことを知るよしもなく、蕾が出来た時は、異常気象の成果と思っていたぐらい。管理の仕方も知らないので当然、切り戻しなどしてない。それで軸がやたらに伸びている。 アフリカ南部、東部、東アジア、東南アジア、アラビア半島に約100種が分布するベンケイソウ科の多年草。短日植物で、日が短くなると花芽を付けるところはシャコバサボテンと同じらしい。 こちらはビバーナム・ティヌス。花木だが鉢植えで育ててみようと思い、昨年買ってみたもの。 花が咲いて、たくさんのコバルトブルーの実が生っていた。そのまま放置してあったのでずいぶん遅くなってから実を房の付け根で全部切り取っておいた。 そしたらこれも暖かい陽気に誘われたのか、12月になってから蕾が付いているので驚いた。それからいつまで経っても花が咲かない。やはり春に咲くのだろう。 このままにしていていいものなのか? 何故か写真が1枚もない。小さな苗だったのであまり見栄えがしなかったのだろう。確かピンクの莟が可愛らし、白い小さなが固まって咲いていたと思う。 そうそう、こんな感じだ。ビバーナム・ティヌス(GREEN ROCKETより) 赤い実のなるあのガマズミの仲間らしい。春に咲く白色の花、初夏から観賞できる赤い果実、秋の紅葉と、長期間観賞できる花木ということになっている。学名がビバーナム、ガマズミは和名。スノーボールやオオデマリも同じ仲間らしい。 花つき、実つきともによく、栽培容易で、あまり大きくならず、また野趣に富んだ樹姿が魅力。鉢植え向きではなく庭植え向きとある。でもちゃんと咲いたのだから鉢で育てるのも可能だろう。 熟した果実はすっぱく、生食できるほか、果実酒にも利用できるとか。株を小さくしたい場合は、花後なるべく早い時期(5月から6月)に行う。 ビバーナムがうまく育たなければ、そこでは何も育たないと言われるほど、丈夫で管理が楽な木らしい。 もし、姫沙羅が具合が悪くなったら代わりに植えても良いかなと思って買ったような気がする。そうだとするとあまり小さく剪定しない方が良いが・・・。

2024.01.17

コメント(0)

-

★ 白のシャコバサボテン 変身の様

♪ 白雲がピンクに変り少年の変身のゆめ乗せて流れゆく 今日は寒いので炬燵でブログを書き始めた。半分ほど書いたところで新しく隣保班になった新築の奥さんがやって来て、長話をしていたらPCが切れていた。何故かマウスを動かしても立ち上がらず、スイッチを入れても動かない。 それで一旦電源を切ったらようやく、スイッチが入った。当然、途中まで書いたものは消えてしまった。気分も変わっているので同じことを書く気がしない。 しょうがないのでまったく違うことを書くことになった。☆ シャコバサボテンが昨年の暮れから咲きだし、正月に紅と白が良い具合にそろい “めでたいなぁ” と喜んでいた。 ところが、白いはずの花がどんどんピンクを帯びてきて、今や白かった面影など全くない。まさしく化けた感じだ。これはいったいどういうこと?同じものとは思えない。ホワイトベル (S. ‘White Bell’) 園芸品種群の花色は、赤色、ピンク、桃色、朱色、黄色(低温下で開花させると濁った橙色に花色が変わる性質を持つ)の他、白色のもので、低温下で開花させると薄い桃色に花色が変わる性質を持ち、白く咲いても雌蕊は赤紫色をしているものがあるようだ。 これで納得。昔、「琴姫七変化」なんていう女剣士のテレビドラマがあったが、白からピンクに代わるというのはいかにも女性的だ。☆ シャコバサボテンは、日が短くなるのを感じ取って花を咲かせる「短日植物」なので、太陽の光が当たっている時間が短くなると花芽をつけ、冬になると華麗な花を咲かせる。 多年生の多肉植物(サボテン)で、原産地はブラジルをはじめとする南アメリカ大陸。「森林性サボテン」と呼ばれるタイプで、比較的標高の高い場所の樹木や岩場に着生して育つ。 分類上はサボテンだが、一般的にイメージされる乾燥地に生えているトゲトゲのサボテンとは生育環境が異なり、湿度が高く、遮光された環境を好むというもの。Elena-Grishina/Shutterstock.comデンマークカクタス‘ゴールドチャーム’

2024.01.16

コメント(0)

-

★ 雲のかわりに煙突から昇るものを撮る

♪ この日より「高貴高齢人(びと)」となる鰻を食べて祝おうぞ 吾 どうやらメジロちゃんがミカンを食べに来ているようだ。午後3時ごろに台所から何気に見たら、ちょうどやってきたところだった。急いで2階に上がって証拠写真を撮った。 そのミカンがもう無くなったので、放置ミカンをちょっとだけ取らせてもらおうと、今朝の7時半ごろウォーキングがてら行って来た。 家を出ると中電の煙突からの真っ白い水蒸気が、真横に流れているのが見えた。北西の風が強そうだ。 ならば、今朝はこの煙突の煙(水蒸気)をいろんなポジションから撮ってやろうと。 高い煙突なのでどこからでも見える。 ランドマーク的な存在で、家から離れた知らない場所を歩いている時など、家の方角を確認するにはもってこいだ。 中電で一番高い煙突は、三重県尾鷲市の尾鷲三田火力発電所のもので、高さは230m。 名古屋市のJRセントラルタワーズの2つのタワー(高さ245mと高さ226m)や、ミッドランドスクエアの展望デッキ(高さ220m)と同じくらいの高さ。白で塗られてる。 知多火力のものはちょっと短い200mだ。 昔は赤と白に塗られていたが、フラッシュライト(高光度航空障害灯)を取り付けるようになり、色の規制が緩和された。 それで、当時、地元の高校生がデザインしたグラデーションを採用。煙突に昇るらせん階段が濃い緑色に塗られているのは、「ジャックと豆の木」のつるをイメージして、塗られたものらしい。 東の空は雲が多く、朝日は隠れてしまっていて、余計に寒々しい。 知多火力は、7,8号機を建設中(2027年12月運転予定)で、1~4号機はすでに廃止になっている。5号機も26年度中に廃止になる。 2本の内1本はすでに使われておらず、1本は6号機のためだけの煙突だ。 以前のブログ(2020.12.13)に中電火力発電所のことを書いている。 この時はまだ2本の煙突は使われていて、今の様に1本が解体を待って塗装もされず放置されてはいなかった。 この1本が冬の空に趣を与えている。 市の開発中の住宅地と、その西にある工業団地(新南地区)に造っていた調整池のあらましが漸く分かるようになってきた。全体を箱型に固めるのではなく、池の周囲をブロックに分けて、厚いコンクリートの枠を作っている。 メジロちゃんに上げるミカンもゲットしたし、1時間ほどで戻って来た。 今日は75回目の誕生日。

2024.01.15

コメント(0)

-

★ 「枠組壁工法」の見物など パート2 キムチ本漬け

♪ 漬け終えて最後に気ずく入れ忘れキムチのキモのアミの塩辛 夕べはキムチの本漬けをした。水気が多いので、サッと水を通してから脱水機に掛けてやった。塩気が抜けてしまったので、「ヤンニョム」に塩を少し加えておいた。 材料はいつものものを適当に用意。おろしショウガの量が多かったぐらい。白玉粉は多めに入れ、ヤンニョムのボリュームが出るようにした以外は何時もの通り。 全部が終わり、使った皿や鍋を洗ってやれやれと思いながら、魚醤の瓶を冷蔵庫に入れようとして扉を開けたら、何と! アミの塩辛!!! ガチョ~ン・・・入れ忘れたあああああ・・・ 2日前に買ってきて、冷蔵庫の目につくところに置いてあった。それを出すのをすっかり忘れていた。 絶対に入れないわけにはいかない。しょうがない、漬け込んだ容器から全部とり出して、白菜の葉の間に適当に入れ込んでやった。本来ならヤンニョムに混ぜ込まないといけない。仕方がない。 所定の量の2倍くらい入れることになった。まあ、美味しくなるための必須アイテムなので、却って良かったのかもしれない。が、塩気がちょっと多くなったが、大丈夫だろう。☆ しっかり重しを乗せておいたので、今朝はもうかなり水分が上がってきている。脱水機に掛けたのは正解だった。白菜1個半の量。 今朝は最低気温を記録したようで、知多市では7時にー2.9℃だったらしい。 今後は気温が高めに推移すれば漬かるのも早いだろう。確認すると、週明けに前線が通過して一時的に寒くなるが、平年並みかちょっと高目に推移するようだ。知多市の10日間天気tenki.jp この先3か月(1月~3月)の見通し。冬型の気圧配置は平年より弱く、寒気の影響を受けにくいらしい。暖冬傾向で、春の訪れも早くなりそうだとか。28日ごろには酸味も出てきそうで、美味しいのが食べられそうだ。 昨日は、午後には雨がチラつく寒い一日。東京では雪が降り、国立競技場での第60回 全国大学ラグビーフットボール選手権決勝は雪の降る中での熱戦。帝京大学 34ー15 明治大学で、帝京は関東対抗戦でも全勝しており、今季無敗のまま“完全優勝”を成し遂げた。 2×4の隣家は、2日目の組み立て作業。無地の壁面だと思い込んでいたが、けっこう賑やかだ。 2日間であっという間に立ち上がった。4時過ぎには屋根を乗せ終わり、きれいに後片付けまで済んでいた。☆ こんな状況じゃ“鳥さんたちは寄り付けないだろうなぁ”と思っていた。今朝見たら、夕方やって来たのかミカンが無くなっていた。朝、雀の声がしていたし、食べに来ていたようだ。 周りが変わっても、エサがあることが分かればやって来るというのが確認できた。それなら今後もエサを乗せて上げよう。野鳥の声が(スズメとメジロだけでは寂しいが)聞こえるというのはいいもんだからね。 この時期、10時半でもまだ日が当たらない。朝日が当たらない庭になってしまったが、もう30分もすれば当って来るだろう。

2024.01.14

コメント(0)

-

★ 「枠組壁工法」の見物など

♪ プラモデルより簡単に組み上がる大工の居ない建築現場 昨夜の12時ごらろ、またアランが鼠を捕まえてきたらしい。私は寝入りばなで熟睡していたらしく全く知らなかった。カミさんがバッタンバッタンと走り回り、追っかけ回していたと憤っていた。2階まで咥えてきてベッドの周りでやるもんだからたまらない。 挙句に逃げられて、2階のどこかに潜んでいる。それで、押し入れの奥と化タンスの奥とかにフンをするので困る。自由に出入りさせているのだからこういうことは当然起こるわけだが、几帳面で神経質なところがあるカミさんには我慢できない。 その上動物が好きなので、鼠がかわいそうという気持ちもある。猫好きが直面している複雑な話。 昨日は棟上げが始って、2×4の建築作業を見るのは初めてなので興味津々で眺めていた。 昨日はここまで見て、午後はウォーキングに出かけてしまい途中を見ていない。それにしても早い。「枠組壁工法」とやらは想像していたものよりずっとずっとコンパクト。パネルは内壁、保温材はもちろんのこと、壁面に着く窓や空気口はもとより、外壁までが一体になっている。やや横長(4:5ぐらい?)のパネルを順に組んで行って、あっという間に天井と2階の床までの工事が済んでしまった。 2階と屋根を組んで、今日中に棟上げ(建て方)完成となる。施主の奥さんがきて現場監督と見学していたので顔を出しておいた。 パネルの外壁のつなぎ目を職人が仕上げるだけで、内装以外はすべて終わってしまうようだ。屋根はソーラーパネルが乗るので片流れになるとか。標準規格 i-smile 勝手に想像してみる。5000タイプの中から間取りが選べる人気プランで、月々4万円から建築可能とかいうもので、これに近い感じだが、さてどうだろう。 新しい住人は若い夫婦。お隣さんは良い感じの明るい笑顔の奥さんだ。猫嫌いではないことを望むばかり。 昨日のウォーキングは立ち寄った知人の家が2軒とも留守で、それならと立ち寄った義兄の家。管理している敷地の木が伸びているのを整理しているところだった。80過ぎているのに頑張って、段差のある傾斜地で木を伐り出していた。見るに見かねてお手伝い。 すでに大量の枝が切られていて、そのっ精進ぶりには驚かされる。何もしないようになるとダメになるというので、老体に鞭打って頑張っているんだそうだ。その意欲とパワーには感服するばかり。必死の形相で重い生木を運ぶ姿は、ちょっと痛々しくもある。途中で撮ったので、実際はもっと多い。 これを小さくカットして、駐車場の隅で燃やす。すでに一山燃やす準備ができていた。 5キロ先の家まで歩いて帰るので、大方済んだところで引き上げた。義兄はまだ止めようとはせず、枝を払ったりの作業を続けるようだ。竹も何本か切って有り、その枝を木刀で払っている。素振りをしているのは聞いていたので驚きはしなかったが、肉体より気持ちが先行している感じ。 翌日に疲れが残るだろうと思うが、時どきやっていることなので案外平気なのかもしれない。 14,000歩ほどだったがいつもより疲れた。 この日はキムチの下漬けをするつもりで、白菜を天日干しにしてあったが、あまり日が照らず天日干しは不十分。でも、仕方がないので夜9時ごろに下漬け作業。 しんなりしておらず、白菜が大きすぎて容器に収まらず、無理やり押し込んで、重しに鉄アレイ2個を乗せておいた。今朝の状態。重しのお蔭で水がかなり上がってきていたので、すれすれまで減らした。 重しを変えて夜まで漬けておく。

2024.01.13

コメント(0)

-

★ 床暖房の家が建つ。上手に使わないと・・・

♪ また一つ空き地が消えて家が建つ人口減の国のかたすみ 隣の敷地にいよい建屋の建設工事が始まると、まだ若い現場監督が挨拶に来た。訊くと、24歳だというから入社3年目という初々しい青年。こちらの言うことを真摯に受け止め、未来に目を向けているその佇まいがさわやかだ。 1月10日 上棟は12日、13日の二日間。2×4工法であっという間に外観が出来上がってしまう。 ソーラー発電(屋根一体型の太陽光パネル)とエコキュートによるオール電化で、全室床暖房が売りの一条工務店。電気さえあれば快適な生活ができるが、停電になったらバッテリーが有るものの、たった1日しかもたないという。 床暖房の仕組みはネットで確認できるものの、実際の施工状況を見たいと思っていても枠組壁工法の壁に阻まれて見ることはできないかもしれない。高い耐震性と耐火性の備わった家を短期間で完成させることが出来るこの工法は、短い工事期間で出来るため、予算も少なく済む。 その浮いた予算を床暖房に回せるというわけだ。引用:着工戸数の推移(一般社団法人 日本ツーバイフォー建築協会)「停電さえなければ一年中快適な生活ができる」。それが本当に人間らしい生活かと言えば、まったく違う。体の調整機能を使わない生活が良いわけがない。その辺のことをちゃんと頭に入れて温度設定をする必要がある。☆ 今朝、クレーンがやって来て枠組壁工法のパネルを釣り上げての工事が始まった。 今頃になってキムチを漬ける気になり、白菜を天日干ししようと思ったら、あいにくの曇り空。ピーカンが理想なのに。天気は晴れの予報になっているので晴れ間は出るのだろうが・・・。【エコキュートの仕組み】1.大気中の空気の熱をヒートポンプユニット内の熱交換器の冷媒が取り込む。2.取り込まれた熱が、ヒートポンプ内の圧縮機にて高温になります。3.高温になった冷媒(CO₂)は、ヒートポンプ内の水側熱交換器で熱を水に伝えて湯をつくる。4.湯を貯湯ユニットに貯めて、お風呂や台所、洗面などで使えるようにする。5.水側熱交換器で熱を奪われた冷媒(CO₂)は膨張弁に運ばれて、低温になる。6.貯湯タンク内の高温の湯は、設定温度になるよう水を混ぜて、お風呂や台所、洗面などに給湯される。

2024.01.12

コメント(0)

-

★ 他人と比べず独自の生き方を貫いている人たち

♪ しみじみと孤を味わいて饒(ゆた)かなり独座大雄峰の富士山 最近読んだ本。この2冊は私の感性に近く、心情的な価値観と問題意識にとても共感でき “そうだそうだ” と相槌を打ちながら楽しく読んだ。*「時の余白に」読売新聞コラム(2006年4月~2011年9月)をまとめたもの。*「悔いなく生きる」東京スポーツ紙連載エッセー(2008年~2019年)をまとめたもの。「時の余白に」は読売新聞社の美術担当の記者っだった芥川喜好(きよし)さんの文章だけに、過不足ない手慣れた文章に引き込まれる。あまり表に出ない、地味ながら地に足を着けて自分に向き合って生きている美術家ばかりが登場する。 それらの人々の、他人と比べず独自の生き方を貫いている姿が、私には同じ血の流れているものとして読んで素直に共感でき、とても心地よかった。 版元の「みすず書房」の紹介文「ジャーナリズムの言葉は、届かせること、そして理解を生むこと、つまりよき媒介者として機能することこそすべてである。媒介とは、ただ右から左へ接続することではなく、どう言い表わせば伝わるか、どう表現すれば他者は理解するかを、考え続けることである。つまり書き手であると同時に読み手でもあるような両義的な感覚が求められる。双方向への想像力である。」*「有名になりたい欲」自分というものがない人間ほど他人に認められたがる。名ばかりで中身のない人間ほど自己顕示をしたがる。それが現代人の有名病だと。*「太古の野生の森や草原に生きた脳を持って、私たちは今日、都市生活を営んでいる」 森を研究し健康の増進と森の再生を目指している日本の生理学実験を国際会議で発表する人。*今の日本の現状を「非社会性」を憂え、上昇志向をやめて自分たちの気質に合った緩やかな社会にしていかぬ限り、心の荒廃はつづく。中程度の国を目指して個人がもっと心理的に落ち着くことが肝要と訴える教授。*「仰ぎ見る幹と枝、枝と葉、その織りなす複雑な空間にひかりが満ち風が起こり、こちらをすっぽり包んでくれる。動から自由な、別次元へ突き抜けていくような世界」をずっと描いてきた画家。*「作るとは自分のなかから出てくるものを見極める事。だから独り。独自独歩の道しかない。そう定めていれば何も慌てることはありません。」と語る巨木の造形家。*「高貴高齢」と自認して「ブリキの円空」と言わしめたプリミティーフな彫刻を作り、「ハプニング」を得意とする。「泡沫桀人列伝」を著した人。 などなど、いかなる組織にも集団にも属さず、特定の立場や利害にかかわることなく、一人で思考を突き詰めていく人たち。どの人物も清々しいほど独りを貫いている。その人間のあるべき姿を活写してが奥が深い。 叱咤され、勇気づけられ、私の軟弱なこころの中に清涼な水が流れるような、心地よい読後感に包まれていた。「長年、美術の世界を取材して感じていたことですが、ものの中心付近というのは、分厚い保護膜に包まれてしばしば腐っていたりするものです。その点、周縁部は吹きさらしであり、風通しもいい。そこからものを眺めれば、見通しもいい。人の動きもよく見える」(あとがき)☆「悔いなく生きる 男の流儀」 男が悔いなく生きるためには、ある流儀が必要だ。それは人生のテーマを作ることであり、その思想、行動を恐れないことだ。そのテーマということについて、書いておきたい。(まえがきより) 芥川賞受賞作家の高橋三千綱のエッセイ集で、バンカラな生きざまを述べ乍ら、政治家の実名前を出して忌憚なく書いているところに共感を覚える。 自分の体験をもとにしながら、世の中を袈裟掛けにするような文章が心地い。しかし、文章は外連味のない中に、時おりパンチが打ち込まれる感じで、根底に人間愛があって読みやすく好感が持てた。 私は彼のようなバンカラでも偉丈夫でもない。私がハツカネズミだとしたら、彼はヌートリアぐらいの差があるだろう。いやいやもっと大人物なのかもしれない。1948年1月5日生まれなので、ちょうど1歳年上だ。 東京スポーツ新聞社在職中に小説を執筆し、1974年に「退屈しのぎ」で群像新人文学賞を受賞。退職後は文筆業に専念し、78年に「九月の空」で芥川賞を受賞。多作で知られ、青春小説、時代小説から、趣味のゴルフに関する著書、自身の闘病経験をつづった作品まで、幅広いジャンルで執筆活動を続けた。 最期は肝硬変と食道がんで、2021年8月17日に亡くなっている。男の流儀で酒と競馬を愛し、女を傍らに据えてバンカラをやり通した、昭和世代の最後の無頼派作家なのかもしれない。 こんな本まで書いていて、サービス精神と書くことへの執念がみてとれる。生きていることは書くことであり、人生全てが書くことと一体化していたような人だったようだ。

2024.01.11

コメント(0)

-

★ ブギウギのオープニング映像

♪ 人形のオープニングに喰われたる長き連ドラ恨めしきかな 朝ドラ「ブギウギ」のオープニング映像が、「怖いとか、気持ち悪い」と話題になっています。我が家でもカミさんが「気持ち悪い」と言ってその場面だけチャンネルを切り替えてはスルーする行動に出ます。私は面白いと思っているので、ちょっとした言い合いになったりする。 人形を制作したのは、秋田出身の人形作家「八代健志」その制作秘話をNHKがインタビュー映像(YouTube)に纏めたものがあります。【ブギウギ】人形制作者が語る朝ドラオープニング映像に込めた思い マリオネットの動きの面白さを活かした人形アニメーション。釣り糸が見えないのをどうしているのかと思っていたが、その謎が解けた。 5人(八代、牧野ら)が普通の人形劇のように棒で操作し、クロマキーを使ってその棒を消しているのだ。 NHKの人形劇は技術が素晴らしく、定評がある。以前にもこのブログに書いたことがある。 この点の部分(目と唇)に、後から絵や映像を重ねる。「リップシンク」という、映像を合成する高精度な技術でリアルな表情を作り出している。スタッフが歌い、その口元の画像に合わせて動かしている。 残念ながらこの人形キャラクターの首が異様に長いことには触れられなかった。放映されて評判になってからのインタビューなら、触れないわけにはいかなかっただろうが・・・。 せっかくの力作が逆目に出て、敬遠する人が多いというのはもったいない。☆ 凝り凝った映像で、NHKでなければここまでのことはできないだろう。タイトルロゴとパペット(人形)が登場するオープニング映像を担当したのは、牧野惇(まきの あつし)さん。 昭和を感じさせる字体に、いろいろな事情や思いの中でズキズキワクワクと揺れ動く登場人物たちの心、ステージ上やテレビの中の照明で光り輝く演者たちをロゴの中にデザインとして入れ込んだとのこと。「笠置さんも常に明るい人生を歩いてきたわけではない。光を当てて(人生の山と谷を)表現したかった」とか。 牧野惇 1982年生まれ。2006年よりチェコの美術大学UMPRUMのTV&Film Graphic学科にてドローイングアニメーション、パペットアニメーションを学んだのち、東京藝術大学大学院映像研究科アニメーションコース修了。2022年2月、株式会社UCHO設立。実写・アートワーク・アニメーションの領域を自在にまたぎ、映像ディレクション、アートディレクションから、アニメーションディレクション、キャラクターデザイン、イラストレーションまで総合的に手がける。 誰しもが持ち合わせるような心くすぐるノスタルジックなモチーフ感やスケール感を根底に、現代的かつ高感度なアイデアやギミックを併せ持ち、制作物とその鑑賞者との距離を至極好意的に縮めることを可能にする。そのスタイルは、単なる「アナログ表現」や「クラフト感」と評されるに止まらず、それを超えた圧倒的な存在感を放つ。 Annecy(フランス)、Golden Kuker-Sofia(ブルガリア)、ANIFILMなどを始めとした国際映画祭での受賞/招待上映や、ACC、AD FESTなど広告祭での受賞多数。2017年、CJ E&M Corp.(韓国)が主催するアジア最大級の音楽アワード「Mnet Asian Music Awards」Professional Categoriesにおいて、Best Video Director of the year受賞。2018年、第61回 ニューヨークフェスティバルにて、金賞(World Gold Medal)受賞。2021年、「映文連アワード2021」にて、準グランプリ受賞。 ドラマの内容的には中途半端で、演出にも締まりがなく面白みに欠ける。視聴率も15%の後半平均で、どっちつかずの感じ。人物が描けていないのが致命的で感情移入できない恨みがある。

2024.01.10

コメント(0)

-

★ 日常に生れるさまざまな数値。

♪ 数値しか信用しない世となりて金も命も心もデジタル 気温予想が当たらない(特に最低気温)。特別に何かが有ったわけでもないのにだ。一番よく当たると豪語しているウェザーニュースがそうなのだから困る。今朝の最低気温予想は1℃だったが、-1.6℃だった。予報と結果の両方を表示しているのはウェザーニュースだけ。 暖かい日が続いていたので惑わされ油断していたが、最低気温は連日、氷点下になっているんだね。そういえば5日の最低気温はー0.2℃だったっけ。6日が「小寒」で寒さが本格化する時期なのだ。 おととい、ブーゲンビリアの葉が落ち、枝先が霜枯れていたので慌ててビニールで覆った。室内ではガーベラやカランコエが咲いていたりするので、季節感が狂ってしまう。 シャコバサボテンも夏の暑さのお蔭なのか、立派に育ってたくさんの花を咲かせている。今朝のシャコバサボテン去年の1月15日 年が明けてからはほぼ例年並みの寒さになっている。 そういえばメジロ。最初に来たのが去年は1月10日ごろだったが、今年は1月3日ごろと去年よりも少し早かった。決まって午後4時ごろに、番で仲良くやって来る。 あちこち回って、ここへ来るのがその時間なのかと思ったりもするが、スズメも同じ時間にやって来る。 植物も情報伝達していることが分かってきているぐらいだから、野鳥だって当然何らかの情報交換をしているのだろう。仲間同士はもちろんのこと、小鳥同士の何かがあるのかもしれない。 2日ほど前からヒヨドリも来ているようだ。ジョウビタキがピラカンサや南天の実を食べにくるのを見たが、遅れてヒヨドリもやって来ているようだ。 そのヒヨドリが姫沙羅に刺してあるミカンに気づき、啄みに来た。しかし、図体が大きいので口ばしが中の実に届かず、皮を齧った跡があった。その後、強引に引っ張ったのか、刺したピンから抜けて下に落ちてしまっていた。 建屋の基礎の上にかぶせた白いビニールが、青空の下で日を浴びて光っている。まるで雪国の風景のよう。 昨年(11月、12月)に、原因の分からない異常な値を示したアクセス数が、少し間隔をあけて3度あった。その後、様子を見ていたがもう出ることは無かった。例のごとく総数の字の並びが面白かったので切り取っておいた。「令和6年能登半島地震」で地盤の隆起と断層のずれが有った。その詳細が発表された。国土地理院(水平方向)国土地理院の資料を基に作成(読売新聞) 全地球測位システム(GPS)を使って解析した結果。同県輪島市が西方向に最大約1・2メートルずれるとともに約1・1メートル隆起。 震源に近い珠洲市の地点では西へ約90センチ移動し、約90センチ隆起していた。穴水町も西へ約90センチ移動し、約3センチ隆起。七尾市の能登島は北西へ約70センチ移動し、約30センチ沈下した。国土地理院(垂直方向=隆起・沈下)(読売新聞) 地下に存在する水のような流体が地下の断層を滑りやすくさせるなどして誘発されているとみられている。過去約3年間で、震度1以上の地震が2日午前9時までに計653回発生、うち147回は1日以降に起きた。 活動収束の見通しは立っておらず、同庁は「これまで地震が少なかった地域でも警戒が必要だ」と呼びかけている。

2024.01.09

コメント(0)

-

★ 先の地震で我が家だけ揺れなかった。

♪ 我が家だけ揺れない不思議たまさかのパワースポット天心のツボ 今回の「令和6年能登半島地震」で、ちょっと不思議なことが有った。当日の地震の時我が家ではほとんど揺れず、震度1にも満たないほどだった。その後、周りの人に訊くと皆さん “大きく揺れて怖かった” というようなことを言っていたのが、とても信じられなかった。 改めて当時の震度を調べると、知多半島は1部(半田市東洋町、美浜町河和)で震度4があったものの、ほとんどが震度3を示している。 当然「知多市」も震度3だったわけで、それなら身体に感じないわけがない。フックに掛けてあった歩数計がわずかに揺れただけで、それを見て地震をようやく確認したに過ぎない。 震度1でも感じる敏感な私が感じなかったのだから、キツネにつままれたような気分。 この家の周りは地盤が複雑で、軟弱な部分の隣は硬い岩盤になっていたりする。造成工事の時も不思議に思っていたぐらいで、我が家の立っている場所の地盤はかなり頑丈な地盤なのかもしれない。知多市ハザードマップ「液状化危険度」(理論上最大想定モデル)市役所は海を埋め立てた地であり、当然「高いエリア」となっている。 我が家は元海岸のすぐ近くに位置していて、海に侵食されずに済んだ堅牢な岩盤なのだろうか。何故かマップでは「計算対象層なし」となっている。地質調査では斑に軟弱な部分があるものの、全体的には液状化はしないとの査定のようだ。 築90年の古家だ。屋根も重いし、まともな地震が来ればひとたまりもない。南海トラフ地震の想定震度は、知多市全域で震度6強(一部は震度7)となっているが津波はまったく想定されていない。 高潮防潮堤が云々という以前に、伊勢湾では沿岸部に影響はあるものの内陸部には及ばないとの想定になっている。楽観バイアスが掛かっているんじゃないかと疑いたくなる。知多市ハザードマップ「津波予想」湾の奥の名古屋市南部は運河や河川があるので避けようがない。案の定、内閣府の想定では5mの津波が来るとなっている。内閣府による伊勢湾の津波予想(拡大します) 液状化も津波も大丈夫ならそんな良いことはない。この齢まで大した災難にも遭わずに無事来られたが、一生に一度も災難に遭わないで済むとも思えない。とにかく、いつ起きてもおかしくないと言われている南海トラフ地震だ。 心の準備と避難用のグッズをまじめに準備しておいた方が良さそうだ。

2024.01.08

コメント(0)

-

★ 今年最初の日曜日を、短歌であそぶ

♪ 百二十四時間絶えて助けられぬ能登の昭和の偉人九十代

2024.01.07

コメント(0)

-

★ 選択という名の不思議

♪ 重ねきし選択の一つに苛まれ今にしなれば一つのさだめ 最近、読んでいる本に「選択の科学」というのがある。ずいぶん前、黒川伊保子氏の本の中に「マジカルセブン」という言葉が紹介されていて興味を待った。それは「選択の科学」という本に紹介されていると。ずっと気になっていたがなぜか先送りしていて、この度ようやく図書館で借りて読むことに。 ジョージ・ミラー心理学教授が論文「マジカルナンバー7 +-2:われわれの情報処理能力の限界」の中で、自分が「ある整数に苛まれてきた」と告白している。 この「選択の科学」の著者が、ライフワークである「選択」の研究で、幼児を対象にした実験をしていく中で「6」という数字に突き当たる。ミラー博士が関心を持ったのは、7という数字と、人間に処理可能な情報量との関係だった。そこからヒントを得て、さまざまな実験をしていく。 そして選択肢が「6」+-2を超えると途端に結果が悪くなることを実証していく。もっとも知られたものは「ジャムの研究」。 スーパーマーケットでのジャムの実験で、「ジャムの品揃えが豊富なときより、品揃えが少ない時の方が、お客が実際にジャムを買う確率が高い。」この論文が発表された時は、世論でかなりの反発が有ったらしい。 しかし、認められるようになっていく。 人には自分で選択したいという欲求がある。選択肢がある状態を、心地よく感じ、「選択」という言葉は、いつでも肯定的な意味合いを帯びている。選択肢が多ければ多いほど良いはずだと思う。しかし、良い面もあるが、得てして混乱し、圧倒されてお手上げ状態になる。☆ 幼稚園の3歳児を対象にした実験。 部屋に、おもちゃをこれでもかというほど入れて一人ずつ自由に遊ばせる。半分の子どもには自分で自由に選ばせて遊ばせる。一方の半分には遊ぶおもちゃを指定して遊ばせる。 その結果、一方の集団は夢中で遊び、終了時間が来た時もまだ遊び足りなさそうだった。そして、もう一方の集団は、気もそぞろで、あまり意欲がわかないようだった。選択はモチベーションを高めるのだから、おもちゃを自分で選んだ子供たちの方が楽しんだに決まっている。ところが、結果はその逆だった。選択肢が多すぎて、選んでいる内に嫌になってしまった。 小学校1、2年生を一人ずつ部屋に入れて、マーカーを使ってお絵かきをさせる。一部の生徒には二つの選択をさせる。6つのテーマ(動物、植物、家など)の中から1つを選ばせ、それを描くマーカーを6色の名から1つ選ばせた。残りの生徒には、どのテーマを、何色を使って描くかをこちらで指定した。 この結果、自分でテーマと色を選んだ生徒は、作業にもっと時間を掛けたがり、選ばなかった生徒よりも(独立的な観察者の判定によれば)「良い」絵を描いた。☆ ラットを迷路に入れて、真っすぐな経路と、枝分けれした経路のどちらを選ぶかのある実験。どちらの経路を通っても、最終的にたどり着く餌の量は同じ。複数回の試行で、ほぼすべてのラットが、枝分かれした経路を選んだ。 ボタンを押すとエサが出ることを学習したハトやサルも、複数のボタンがついた装置を選んだ。ボタンが1つでも2つでも、得られるエサの量は変わらなかったにもかかわらずだ。 別の実験で、カジノのチップを与えられた被験者は、ルーレット式の回転盤が1つあるテーブルよりも、2つのまったく同じ回転盤のあるテーブルでチップを賭けたがった。賭けることが出来るルーレットは1つだけで、ルーレットは3つとも全く同じものだった。 選択したい欲求は自然なこころの動きであり、生き残るために欠かせない働きだからこそ発達した。線条体のニューロンは、まったく同じ報酬であっても、受動的に与えられた報酬よりも、自分から能動的に選んだ報酬に、より大きな反応を示す。☆ 心理学に軸足を置きながら、経営学や経済学、生物学、哲学、文化研究、公共政策、医学などをはじめとする、さまざまな分野を参照し、多くの視点でつづられていく。 例えば、ミネラルウォーターとして売られているものは、単なる水道水であるとか、コカ・コーラとペプシ・コーラはほとんど同じ味である。イメージ付けされて、違うと思い込んでいるだけだと。 トヨタ自動車でもあったフルチョイスの自動車。ドイツのメーカーにもあって、実験した。選択肢が多いオプションから順に選んでいき、最後は最も少ない選択肢のオプションへ移って終わったグループと、その逆に最も少ない選択肢のオプションから選んだグループ。どちらも同じ8つのオプションで選んでもらった。 結果は、多い順に選んだ方はすぐに疲れてしまい、既定のオプションですませるようになり、結果的に出来上がった車に対する満足度は、少ない順に選んだグループに比べ、低くなってしまった。好みがハッキリしている場合はそれを指針として進められるため、それ以外に集中できる。選びやすいものから取り組むのが得策という事がわかる。 息子(次男)が車選びになかなか結論を出せずにいる。明確な好みがないため目移りして決められないのだ。それで「まずは排気量、そしてメーカー、その次は車種、そして色へ」と「選択肢の少ないもから順に決めていくといい」とアドバイスしてやった。こだわりがあるものが有ればそれが最優先になるのは言うまでもない。☆ 心理学から病理学、老人問題まで幅広く、権利と抑制などさまざまな例を引いて、7つの疑問に応えるべく論を尽くしている。 *なぜ選択には大きな力があるのだろうか、またその力は何に由来するのだろうか? *選択を行う方法は、人によってどう違うのだろうか? *私たちの出身や生い立ちは、選択を行う方法にどのような影響を与えるのだろうか? *なぜ自分の選択に失望することが多いのだろうか? *選択というツールを最も効果的に使うには、どうすれば良いのだろうか? *選択肢が無限にあるように思われているとき、どうやって選択すればいいのだろうか? *他人に委ねた方がよい場合はあるのだろうか? その場合だれに委ねるべきか、そしてそれはなぜだろうか? NHK白熱教室でも話題になったらしい、この盲目の女性教授の研究を書籍化した本書は、多岐にわたっていて、その内容を詳しく述べることはできません。 出版社内容情報「社長が平社員よりもなぜ長生きなのか。その秘密は自己裁量権にあった。選択は生物の本能。が、必ずしも賢明な選択をしないのはなぜ?」拡大します とに角面白い。思い当たることも多いし、選択の可能性を「認識」できることが選択する以上に重要であることも納得できる。子育てに置いても、自由に選ばせることが良いかと言えば、そうではないことも分かって来る。 人生は「選択」を積み重ねることで成り立っている。その背景には複雑な社会のワナが有ったりして、純粋に自己が反映されていなかったりもする。 その時どきの選択によって、進む道筋が作られていく。生理的な、知的な、宿命的な、必然的な、さまざまな反応として種々の選択をして生きている。

2024.01.06

コメント(0)

-

★ 新年初の早朝ウォーキング

♪ 有機体とあがめ信じる唯一の裏切りのなき陽を浴びにゆく 日の出前にウォーキングに出ようかと思い、前日にブログを書いている。暮れの30日以降歩いておらず、中5日にもなってしまっている。 名古屋地方の1月5日の「日の出」は7:00ジャスト。とは言っても、この時刻は元旦から15日までずっと同じなんだね。名古屋の場合(暦のページ 眼高3mの値) 冬至から日が経つと、昼の長さは長くなりますが、南中時刻は遅くなっていく。1月初旬の日の出が最も遅くなるころ(冬至から2週間後)、ほぼ同じ日の出の時刻が数日間続く。二つの予報機関の気温はずいぶん違う。 5日6時の気温予想は「4℃」と「2.6℃」となっており「1.4℃」も差がある。最低気温のこの差は大きい。観察場所とデータのとり方が違うのだろうか。 まあ、風もなく穏やかな朝のようなので問題はない。しっかり準備運動してから出ることにしよう。 便利な「予約」機能を使ってアップしておきましたが、帰ってからの結果を改めて・・・。 早朝ウォーキングのつもりが寝坊してしまい、目覚めたのが6時45分。慌てて起きてストレッチなどして、家を出たのが7時の日の出の時刻。もう30分早く出たかった。 出勤の車の列がちょうど切れたところ。 雲一つない、平和そのものの空が広がっている。カラスが上空を大きく3度ほど旋回して飛んで行った。良く冷えた朝でさすがに人影はなく、静かな朝の風景。まだ正月休みが続いているような感じがするのは、怠惰に過ごしたせいかもしれない。 12分後の寺本駅の跨道の上。朝日はもう昇って来ていた。この場所で朝日を迎えるはずではなかったと、緩んだ心が厭わしい。 三が日の内に来れば、正月らしい雰囲気を味わえただろう。人っ子一人いないものの、その風景には名残の正月が感じられる。しかし、三が日だけ参詣の人が来るというのも “なんだかなあ” と思う。単なる習慣で、正月気分を味わうために来ているようなもの。 それはそれでいいのかもしれない。縛りのない緩い信仰であることの証みたいなものだから・・。 鳥居の柱にもお飾りが・・ 夏の前後には見られる朝日が、南回帰線を通る冬は南へ移動していて直接見ることが出来ない。 いつもの様に駆け上がった120段の階段。スクワットを前もってやっておいたお蔭で、難なくクリアできた。15日で75歳の後期高齢者となる。体力のバロメーターとして、今後もチェックのために駆け上がることになる。 この日はパークロードからショートカットで回ってきて、11,690歩ほど。ペースが早かったせいか少し疲れて途中で少し休んだりした。☆ ウォーキングの間隔が開いたせいもあるし、筋トレが不規則で体力も落ちている。ちょっと油断するとすぐに体力が落ちる。さすがに老人だ、気持ちだけでは維持できない。今朝7時は、-0.2℃だったようだが、それほど寒くは感じなかった。ウェザーニュースの予報はまったく当たらず、4.2℃も差が出ている。 冬の朝はことのほか気持ちがいい。ランニングする人もけっこういて、若い人に交じって高齢者もチラホラ。寒かったせいか歩いている人は少なく、挨拶したのは10人ちょっと。次はもう少し早く出られるようにしたいもの。

2024.01.05

コメント(0)

-

★ 景色がが変わってしまったエサ台にようやく乗るようになった。

♪ 月清く中天にありそはやがて何も残さずつゆと消えてゆく ひと番だけだが、何とかメジロが来るようになった。それを見てか、スズメも数羽来るようになった。数年前からエサ台に野鳥の餌も載せているので、それを知っているスズメがやって来るのだろう。 メジロの声が隣家の庭から聞こえてきて、やって来ていることが分かり、エサ台にミカンを置いてしばらく様子を見ていた。警戒心の薄いメジロとはいえ、景色があまりにも変わっているのでなかなか寄り付かない。エサ台の位置は変わっていないが、青いネットが張ってあるし、なんだか近寄りがたい雰囲気なのだろう。 それで、隣家の庭に近い姫沙羅の枝にミカンを差しておいたら、気付いてやって来るようになった。その内エサ台にも来るようになった。 仲良くエサ台の餌を啄んでいる。以前からの光景が少しだけ戻って来たが、まだこんなもんゃ納得できない。いつのころからか、ここに来るスズメは蜜柑も食べるようになってる。メジロが離れるとさっそくミカンへ移動するやつがいる。 メジロの様子を見ていたスズメが真似して食べたら、甘くてジューシーで美味かった。どこかの猿が芋を洗って食べるようになったのと同じようなことだろうか。しかし、まだごく一部のスズメに限られているようだ。順番を待っているスズメこんな環境でも来てくれるようになったのは嬉しい。 人間は自然と共に生きて来た。自然は生命の根源でもあるし、心と体の一部であると言ってもいいほど密接な関係性でつながっている。それを忘れて経済優先に目を奪われ、どんどん生物としての本質を失いつつある。 当然、人間としてのあるべき姿からは離れて行くばかり。ストレスだらけの中に身を置いて、心身ともにさまざまな病を抱えることになる。 こんな小さな庭でも花を育て昆虫を見守り、微生物の恩恵に目を向け、野鳥と接し、猫と戯れてわがままに生きている日々がとても豊かな心持ちにさせてくれる。 雲の流れる姿をながめ、風の声を聴き、移りゆく季節を愛で、人と比べず、どこにも属さず、誰の指図も庇護もなく、見返りを期待しない毎日。 野生の生きものたちと同じように生きていることが、どんなに自然で心安らぐことか。

2024.01.04

コメント(0)

-

★ 惨事をしり目に娯楽に過ごす正月

♪ 平凡を良しと迎える正月の禍々しきを横目に過ごす 大地震の後は、「羽田空港C滑走路で、日本航空の旅客機と海上保安庁の航空機が衝突し、炎上。警視庁によると、海保の航空機に乗っていた男性乗員5人が死亡。乗客・乗員367人は脱出してけが人(14人)はいるものの全員無事。」のニュース。 家族で来ていた息子がスマホを見ていて、「羽田空港で火事だって」と。何事とかと驚いた。 読売新聞 機長は衝突直後に脱出して無事。原因は調査中。海上保安庁の航空機・固定翼機(ボンバルディアDHC8型機)は地震の新潟航空基地に物資を輸送する途中だった。6人搭乗 5人死亡(機長が重傷)。 フライトプランは、午後4時45分に羽田航空基地を出て、午後5時55分に新潟航空基地に到着予定だった。 着陸直後に衝突、炎上したのに(乗客と乗員は、3か所の非常脱出口から脱出したという)、犠牲者も出さずによくも無事に脱出できたのは不幸中の幸いだった。正月早々から2日続けての惨事。先が思いやられる。 この日は、息子と連れ合いが集って恒例の手巻き寿司の日。借りてあった「ミッションインポッシブル デッドレコニング パート1」のブルーレイを観た。この映画は何と言ってもトム・クルーズのアクションシーンが見もの。毎回、さまざまな高度なアクションを生身で演じて度肝を抜いてきた。 今回もその見せ場は盛りだくさんで、これでもかこれでもかと聴衆に挑むように展開されていく。中でも崖からバイクごと飛び降りるシーンは、最も高度な技術が本人はもとより、制作側にも要求されるところ。そのメイキング映像を見るだけでも十分に楽しめる。 カメラを回しての本番を彼は6回飛んでいるという。 1年間のパラシュート訓練、モトクロスの特設コースで1日30回のジャンプ練習。その総数はスカイダイビング500回、モトクロスジャンプ13,000回というもの。文字通り何でもこなすスパースター。 他にもカーチェースには、毎度違ったアイデアで楽しませてくれるし、最後のクライマックス「走る列車」のラストスパートでも大いに楽しませてくれる。 ストーリーは、AIの究極の進化の姿”エンティティ”を描いているが、無から有は生まれない通り現在の状況から想像できる未来の姿を、創作的に表現しているもので、まあどっちでもいいようなものではある。推定総予算は2億9,100万ドル。 究極の未来を表現している割には現在そのもの。近未来というには中途半端な内容ではある。アクションが好きな人は良いが、内容を重視する人にとっては物足りない。しかし、トム・クルーズ人気は衰えず、公開73日目までの累計興行収入が53.8億円を突破している。 2部作となっていて、後編である『ミッション:インポッシブル8』は2025年5月23日に公開予定。大型スピーカー(能率90㏈)で音量を上げて観たが、2時間43分と長いので、最後は疲れてしまった。 夕食の後にはこれも恒例の家族麻雀。 まったくの素人がいたし、孫が一人でやりたいとかいうので時間がかかる。ああだこうだとやっている内に時間はどんどん過ぎていく。半チャンに3時間半もかかったが、まあセブンブリッジなんかよりも楽しめるのは確かなので、それはそれでよかったかなと。

2024.01.03

コメント(0)

-

★ 元旦の大地震警報には驚いた。

♪ マントルに浮かぶ小舟は揺れながら西へ西へと流されてゆく 現在の日本列島は、北海道は太平洋プレートの沈み込みの影響で、西に動いています。東北地方は東北地方太平洋沖地震の時のプレートの反発で、今は東に動いていますが、徐々に元に戻り数100年後には西に動くと考えられています。東海地方から四国地方にかけてはフィリピン海プレートの沈み込みの影響で、北西に動いていることが分かっています。 ハワイは約5千万年後には、日本に最も近づきますがぶつかることはない。(NHK高校講座) 昨日の緊急地震速報には驚いた。家で炬燵に入って話をしていた。突然、緊急を知らせるラジをが大音量で「大地震です!大地震です!」との声。「大津波警報」が出ていますと叫んでいる。同時に、スマホにも不気味な緊急地震速報の表示。まだ揺れてもいないので信じがたい思いで、DKのテーブルの下へ移動。 食器棚が倒れるといけないのでテーブルを押し付けて、その下へ。数分経っても揺れが来ない。それならと外へ出て、安全な場所で様子を窺っていた。スマホを見るとどうやら日本海側で地震が発生したらしいことが分かった。 そうならこの辺りには被害は及ばず、揺れが来ることもない。やれやれ、と家の中へ。 テレビでは全放送が地震を伝える緊急放送一色となっている。そうだ!「YouTubeのライブ映像が見られるかもしれない。」点けてみると案の定、輪島港のライブカメラを使って中継がされ、生々しい情報が刻々と伝えられていた。発生した地震を知らせる各局のテレビ画面=1日午後、大阪市 輪島の朝市の近くで火災が発生。道路が陥没したり建物の倒壊で消防車が近づけず、燃え広がる様子が映し出されていた。阪神淡路大地震の時のことが脳裏に浮かぶ。 輪島市河井町付近の火事は今朝になっても鎮火せず、広範囲に類焼してしまったようだ。被災者のことを思うと気の毒でならない。火事の原因は何だったのだろうか。 ▽震度6強を石川県の七尾市と輪島市、珠洲市、穴水町で、 ▽震度6弱を石川県の中能登町と、能登町、新潟県長岡市で観測しました。 また▽新潟県と富山県、福井県、長野県、岐阜県で震度5強から5弱を、 ▽震度4から1の揺れを北海度から九州にかけての広い範囲で観測した。「令和6年能登半島地震」と名付けられた。気象庁によると午後4時から午後10時までの6時間で、 ▽震度7の揺れを1回、 ▽震度5強を3回、 ▽震度5弱を5回、 ▽震度4を15回、 ▽震度3を31回、▽震度2を17回のあわせて72回観測している。 気象庁は「揺れの強かった地域では1週間程度、特に2、3日の間は大震度7の揺れを伴う地震に注意してほしい。この地域では、3年以上地震活動が続いていて、当面、継続すると考えられるので引き続き注意してほしい。今回の地震による揺れは従来より広範囲に広がっている」と呼びかけています。 家屋倒壊、各地で道路が寸断、 石川県内 約4万4700戸が停電(2日午前8時) 珠洲市 市役所庁舎周辺の住宅で停電や断水 林官房長官は、2度目の緊急の記者会見で「建物倒壊などによる生き埋めが6件、発生をしているという報告を受けている」と述べている。 被害の全貌が分かるまではもう少し時間がかかるでしょう。★ 能登半島では以前から群発地震が発生していて、平成30年(2018年)頃から地震回数が増加傾向にあり、令和2年(2020年)12月から地震活動が活発化していた。昨年5月5日には、最大震度6強、地震の規模はマグニチュード(M)6.5の地震が記録されている。 とに角、日本は地震大国で、毎日の様にどこかで地面が揺れている。断層だらけの上、プレートが寄り集まって押し合いしている、とても野蛮な地盤の上にある。 日本は、太平洋プレート、フィリピン海プレート、ユーラシアプレート、北米プレートの4つのプレート、その境界が日本海溝、南海トラフなどとなっている。太平洋プレートとフィリピン海プレートは、毎年数㎝の速さで西に動き、日本列島の下に潜もぐり込こんでいる。糸魚川-静岡構造線 「トラフ(trough)」とは、細長い海底盆地で、深さが6000mより浅いもの。舟状海盆(しゅうじょうかいぼん)とも。細長くないものは単に海盆と呼び、深さ6000mを超えるものは海溝(trench)という。「海洋状況表示システム」 東海・東南海大地震が、今起こるかも知れない。そう分かっていても何の手立てをしていない。今回のような震度6強の揺れが来れば、我が家は間違いなくぺしゃんこになる。屋根が重いので1階だけ潰れるというのではなく、1・2階共に潰れてしまうだろう。 高潮防潮堤の内側になるので、津波は海と繋がった水路が近くに有るので、間接的にやって来る可能性はある。

2024.01.02

コメント(0)

-

★ 明けましておめでとうございます。

2024.01.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1