2009年05月の記事

全43件 (43件中 1-43件目)

1

-

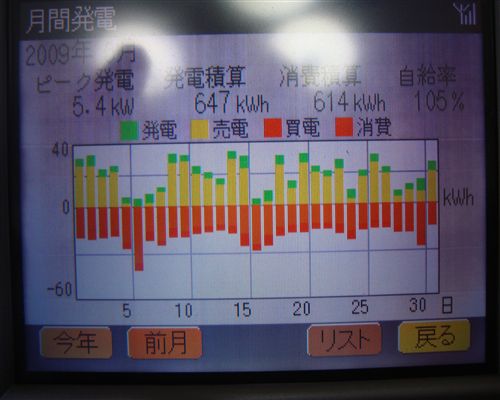

初年度の太陽光発電 まとめ

昨年6月から始めた太陽光発電設置が丸1年が経ちました。5月の発電実績です。発電量は647KWHとなりました。先月(4月)に較べ100KWH以上の減少となりました。そしてこの1年のデータを纏めてみました。まず発電量の1年間の月別推移です。最高発電の月は4月、次いで7月と言う結果になりました。最低は11月、冬場の12~1月が思いの外、低くならなかったのが解ります。年間発電量は6891KWHとなりました。(発電容量 5.76kw)続いて売電量。年間売電量は4551KWHとなりました。我が家の場合、冬場は電気ストーブ等の消費量が大きいため、売電量の低下が確認できました。次に売電比率=売電量/発電量ですが年間通算で66%という結果でした。以上を纏めるとガス代削減額 84,170円電気代削減額 70,911円------------------------------------合計 削減額 +155,081円売電金額 +126,930円------------------------------------年間収支 +282,011円発電量については、予想を上回りましたが、売電量は予想を下回ったため年間収支金額はほぼ予想通りの結果となりました。 我が家の電気使用パターンを纏めてみました。赤の深夜電力が多いことが解ります。これは夜間電力(昼間料金の1/3)を利用したエコキュートの消費電力が大半を占めますが、それ以外にも我が家の夜型生活が現れた結果となっています。特に冬場はエコキュート用の水温が低いこと、そして電気ストーブ、カーペット使用が大きく影響しているのです。これは昼間の電気使用量(緑部)からも容易に解るのです。昨日のNHKニュースを下記に示します。『太陽光で発電された電気の買い取りを電力会社に義務づける新たな制度について、経済産業省は、当初の予定を大幅に早めて年内の実施を目指し、買い取り価格の設定などを急ぐことになりました。この制度は、住宅などに設置された太陽光パネルで発電した電気のうち、消費されなかった分を一定の価格で買い取ることを電力会社に義務づけるものです。経済産業省は、この制度を来年中に導入する方針でしたが、温暖化対策に太陽光発電の普及を急ぐ必要があるとして、導入時期を大幅に早めることにしました。このため経済産業省は、今の国会に提出している関連法案が成立しだい、専門家による委員会を速やかに設置し、電気の具体的な買い取り価格やその期間、買い取りに必要な費用を消費者に負担してもらうため電気料金へ上乗せする負担額の水準、さらに、太陽光だけでなく家庭用の燃料電池で発電した電気も買い取りの対象に加えるかどうかなどを、検討することにしています。経済産業省では、こうした対応で制度設計を急ぎ、制度の年内の実施を目指すことにしています。』これにより、売電金額が倍増されれば、収支金額も大幅に改善され、償却年度も多いに改善されるのです。

2009.05.31

コメント(2)

-

ハチミツ絞り 顛末記 2回目

今日は朝から第2回目のハチミツ絞り。6時にはEさん、Y師匠も小雨の中、養蜂場へ駆けつけてくれました。そして3名のN大生も。2名は以前の内検にも参加されましたが、今回は1名の女学生も参加されたのでした。まずは内検、E群、J2群とも群勢を大きくしていました。女王蜂の確認も出来ましたが、王台もかなり作っていましたので残すところ無く慎重に除去したのでした。そしてJ1群、3階から内検実施、今日ハチミツを搾る巣枠を分別しました。併せて6枚。今日は女王蜂は隔王板を通過せず1Fに留まっていました。巣枠に付いているミツバチを刷毛で追い払い、社長から借りている巣箱に入れ、自宅に持ち帰りました。自宅では妻が準備をしてくれていました。今回は蜜蓋を削ぎ落とす包丁も熱水で暖かくしてくれていました。早速Y師匠が見本演技。見事に薄く蜜蓋を削ぎ落としてくれました。私も挑戦しましたが、包丁を加温してあるため前回よりはスムーズに蜜蓋を削ぎ落とすことができました。勿論Y師匠の技には遠く及びませせんが。2枚の巣枠の蜜蓋を除去し。遠心分離器に入れハチミツ絞りです。N大学の女学生が楽しそうにハンドルを回してくれました。これを3回繰り返しましたが、その内の1枚は8割近くが蜜蓋に覆われてズッシリと重くミツバチのBEST PRACTICEの巣枠でした。前回に比べて夾雑物は多かったですが、濾過網を2重にして瀬戸物の壺に回収したのでした。そしてこの壺だけでは足りずに、鍋を用意しこれにも回収して今日のハチミツ絞りは終了したのでした。秤がないので正確なハチミツの量は解りませんが10L程度は回収できたことは間違いありません。比重が1.3~1.4ですので13kg~14kgを収穫できたのでした。手伝ってくれたN大学生さんとY師匠に少しですがハチミツをプレゼントしました。ミツバチに感謝、自然に感謝、師匠、N大生、Eさん、そして妻に感謝です。妻がミツバチ絞りの容器類を事前殺菌洗浄と片付けをやってくれるのです。妻なしではミツバチ絞りは成り立たないのでした。そして搾ったハチミツは家では消費できませんので、どうしようか悩んでいるのですが・・・。そして、養蜂場での中間搾取の間にミツバチの激しい抵抗に遭い、おでこを刺されました。現在腫れが目の瞼にまで及び、それでなくとも細い我が目は更に細くなっているのです。

2009.05.30

コメント(3)

-

風力発電

山口県での仕事の帰り道、車窓から目の前の山に、風力発電装置が7機稼働しているのを発見しました。柳井市へ向かう途中でしたが、カーナビで確認すると、対して遠回りにならないことが解りましたので、これを見学できるルートに変更しました。細い山道のヘアピンカーブを何回か抜け走ること20分、漸く1機目の下へ。ここは山口県熊毛郡平生町が経営する風力発電であることが解りました。さらに暫く走ると展望台に到着。ここは標高438mの大星山の頂上。ここからは南瀬戸内海が一望でき、天気がよければ遠く九州国東半島や四国までも見渡すことができるとの案内でしたが当日は曇天。また、近くを室津半島の尾根づたいに全長約20kmの「室津半島スカイライン」が通っていて、島々を眼下に爽快なドライブが楽しめるのです。大星山から箕山の稜線(室津半島スカイライン)に風力発電用風車が7機立ち並んでいました。1機あたりの能力は最大1500KW、我が家の太陽光発電の約260倍の能力、予想発電量は、年間約380万kw、一般家庭の約1,200世帯分の消費電力に相当します。この風車のタワーの高さは約65m、羽根の直径約70mで、最高到達点は100mにもなります。見学時の風速は約7.5m/Sで発電量は530KWH程度でしたが、ビューン、ビューンと音を立て回っていました。この回転が20m/S程度の風になった時はかなりの音になることが予想されます。風力発電の騒音はかなり改善されたようですが、依然として住宅に近接して設置された風車から発生して、近隣住民が影響を訴える例もあると聞いています。このような巨大物体をどの様に運搬し、ここに設置したのでしょうか。登ってきた細い道では、トレーラーでの運搬は全く不可能ですので、ヘリコプターでの輸送だったのでしょうか。しかし、プロペラ(ブレード)の材質はガラス繊維強化型プラスチック(GFRP)ですが何と10T/本もあるようです。これをヘリコプターで運べるのか非常に興味があるのです。我が家の6月の太陽光発電量は漸く600KWHを超えました。先月は抜群の成績でしたが今月は天候に余り恵まれずなっかたのです。しかし農園には恵みの雨だったのですが・・・・・・。

2009.05.29

コメント(1)

-

広島 早朝散歩

倉敷近くで仕事を済ませ、レンタカーで高速を利用し広島駅近くのホテル泊。そしてこの日も早朝散歩に出かけたのでした。フロントで聞くと広島城までは歩くと40から50分かかるとのこと。やむなくTAXIを利用して広島城へ向かいました。安土桃山時代の1589年に中国地方の大半を支配していた戦国大名の毛利輝元が築城を開始した城。別名鯉城とも呼ばれています。一説には堀にたくさんの鯉がいたからとも、天守が黒いからとも言われているようです。またこの別名から「広島東洋カープ」のチーム名が付けられたとのことです。カープは英語で鯉の意味であるので。階段を上ると天守閣がどーんとそびえ立っていました。 公園の中で「ナナメノキ」なるものを発見。枝を折ると斜めに割れるのでこの名が付いたとの説明。別名の「七実の木」が訛ったとの説もあるようです。説明板を読み始めた時は斜めに成長する木と思いましたが・・・・。私は「ナナメノヒト」になっていないでしょうか・・・???。この後、旧広島球場を横に見ながら原爆ドームへ向かいました。この場所は何度も来ていますが、来るたびに心が引き締まる場所です。歴史の重さを感じられずにはいられない場所なのです。橋を渡り、平和記念公園まで歩きました。川沿いにはパラパラと散歩のお年寄り達が見られました。そして原爆の子の像へ。像の真下にある石碑には、「これはぼくらの叫びです これは私たちの祈りです 世界に平和をきずくための」と刻まれているのです。 内部には鐘があり、風鈴のように、風がふくと中にぶら下がっている金の折り鶴がゆれ、鳴る仕掛けになっていました。そして、数多い千羽鶴の中に我が後輩の名前を見つけたのでした。いつこの地を訪れたのでしょうか。比較的未だ新しい千羽鶴でしたので今年の修学旅行だったのでしょうか。この後、平和大道りをひたすら歩きホテルに戻りました。この日の散歩はTAXI利用という贅沢な?散歩でしたが、北朝鮮の核実験に思いをはせながら、そして平和の尊さを考えながらの「早朝散歩」でした。この日も8時前にはホテルに戻り、何食わぬ顔で朝食を済ませた「アラカンオジサン」でした。

2009.05.28

コメント(2)

-

倉敷 早朝散歩

富山で仕事が終わり、富山駅まで戻り特急に乗車、金沢経由で京都へ、ここから新幹線で岡山へそしてJRで倉敷へ。約5時間弱の電車による移動。いつもなら大阪に宿泊し、早朝倉敷まで向かうのですが、今回はあえて大阪を通過し倉敷まで行きました。その理由は勿論・・・・・・・。23時過ぎにホテルにチェックイン。車内でビールを飲みながらの読書と居眠りの繰り返しでしたがさすがに疲れて、シャワー後バタンキュでした。しかしながら、翌朝はいつものように5時に目覚めました。これが私の生活のリズムなのでしょうか。そしてこの日も早朝散歩に徒歩15分ほどの大原美術館周辺を散策したのでした。前回ここを訪ねたのは10年以上前のことです。その時は仕事が終わりレンタカーでの倉敷駅までの帰り道に30分程のつかの間の時間だったことを思い出しました。倉敷川沿いの美観地区はまだ6時前のため人でも少なく、川沿いの緑もまぶしく、清々しい香りが漂っていました。ここは江戸時代初期、幕府の天領に定められた際に倉敷代官所がこの地区に設けられ、以来「備中」国南部の物資の集散地として発展した歴史を持つのです。倉敷川の畔から鶴形山南側の街道一帯に白壁なまこ壁の屋敷や蔵が並び、天領時代の町並みをよく残しており、昭和54年重要伝統的建造物保存地区に選定されたのででした。当然未だ大原美術館の門は閉ざされていました、9時開館、入館料 大人¥1000の表示。門の周囲は緑のツタで覆われ見事な景観でした。昭和5年に造られた日本最初の私立西洋美術館です。美術館の中に入れば、エル・グレコ、モネ、ゴッホ、ゴーギャン、ルノアール、セガンティーニ、モディリアーニ、ロートレックなど学生時代に美術の教科書で見た覚えのある絵の本物がずらりと並んでいるのです。これらは倉敷の実業家、大原孫三郎氏が画家の児島虎二郎氏に依頼して集めたものです。残念ながら今回は外からの景色のみです。大原美術館の川を隔てた反対側に、大原家の別宅、有隣荘がありました。大原孫三郎が夫人のため建てた別邸とのこと。赤い壁が印象的でした。大原美術館前の今橋から見た倉敷川畔です。朝の柳が青々としていてとてもきれいでした。そして、この日の観光客を待つ小舟が私を迎えてくれました。係りのオジサンが川の水位を調整するゲートを開けていました。そこには白鳥が遊びに来ていました。風にそよぐ柳並木や、白壁となまこ壁が美しいコントラストを見せて朝の倉敷川に影をおとしていました。そして大原美術館まで戻り、旧大原邸前に。倉敷美観地区を代表する町屋のひとつ。往時の面影を最もよく留める現存の町屋として、国の重要文化財に指定されているとのことです。倉敷窓、倉敷格子といった倉敷独特の意匠も備えていました。蔵は土蔵造りで、白漆喰で盛りあげる『なまこ壁』と瓦のコントラストが非常に美しく、倉敷の町並みの景観の代表的な建物でした。約1.5時間の早足の早朝散歩でしたが、7時半にはホテルに戻り、朝食を済ませ、営業のレンタカーで客先へ向かったのでした。

2009.05.27

コメント(0)

-

機上からの景色

富山に出張に行ってきました。羽田空港からANAにて。幸い後方左側の座席が獲れましたので、ベルトサインの消えた後の眼下に見える景色を撮影してみました。先ずは遠くに富士山が見えてきました。目一杯ズームにて撮影。私のデジカメではこれが限界。残念ながら頂上手前に雲が。続いて雪解けして地肌の見えるスキー場。車山高原スキー場か?松本市左下眼下に。遠く松本空港の滑走路がが見えました。そして北アルプス上空へ。遠く槍ヶ岳?が見えます。まだまだ残雪に覆われていました。漸く日本海に出ました。左眼下に氷見港が見えました。この後、飛行機は能登半島先端まで行き富山湾上空をUターン。県営富山球場と赤いアンツーカの陸上競技場が見えました。そして再び富山空港を左に見てこれを通過後再度Uターンして滑走路へ。いつもこの時期、富山空港への着陸はこのパターンです。北アルプスを超えての飛行ですので、直接滑走路へ向かうには急角度の降下となってしまうからでしょう。この様に飛行機による出張の場合は、空いていれば窓際の座席を予約し、機上から眼下に見える風景を楽しんでいるのです。

2009.05.26

コメント(3)

-

そば処 太郎

先週末の土曜日に、ミツバチの内検終了後、養蜂の実践派師匠であるO社長の娘さんのご主人が開業されている蕎麦屋さんにEさんと向かった。家から車で10分ほどの国立横浜医療センター近くの「かまくらみち」に沿ったところにある店であった。O社長から以前に蕎麦の差し入れを頂き、それが大変美味しかったので一度行ってみたかったのである。入り口上には一枚板にそば処『太郎』の看板。蔵をイメージさせる入り口でいかにも蕎麦屋という感じである。『太郎』とは先代又は今のご主人の名前であろうか?店内はカウンター、テーブル、御座敷席があり、客が3名ほど。13時を過ぎていたので比較的空いていた。店員の方がお茶を持ってきてくれた。O社長に似ていたので娘さんかと思い話しかけたが、人違いで別のパート従業員とのこと。娘さんは出産され、今は子育てのため店には出ていないとのことであった。『おしながき』も風情のあるものであった。二人とも『ざる蕎麦+ミニ天丼のセット』を注文。蕎麦は腰があり、天丼もタレが美味しく、あっという間に平らげてしまった。天ぷら用の野菜はO社長の農園からのものであろうか?O社長が無農薬に拘っている理由が解った気がしたのである。帰りにはご主人が顔を見せてくれ挨拶までしていただいた。今度は暖かい蕎麦を食べに来よう。そしてそば粉で作ったアイスクリームにもTRYしてみたい。そして駐車場の案内を店の外に掲示していただければと。 帰りにO社長&Y師匠の新養蜂場に立ち寄った。既に継箱も載せ新しい場所で群勢を大きくしているようであった。ここからは、今はY薬科大学の校舎になっているようであるが、旧ドリームランドの塔が大きく聳えているのが見えた。この場所は田園地帯であるが、昔からの民家も多く、また近くを境川や多くの林に囲まれており、養蜂にはもってこいの場所ではないだろうか。但し秋のオオスズメバチの来襲の可能性もかなり高い場所のような気もしたが。そば処 『太郎』http://gourmet.yahoo.co.jp/0001347328/

2009.05.25

コメント(3)

-

女王蜂は隔王板を通過できるのです。

昨朝もEさんと内検実施。まずE群 順調に群勢を大きくしている。女王蜂も元気。百均で虫眼鏡を買った。目的は小さな卵の存在を確認するためである。非常に見やすくなったがそれででも小さな卵はなかなか確認できない。虫眼鏡越しにデジカメで撮影してみた。ズームと何が違うのかよく解らないが。そしてJ2群。白い蜜蓋のある面積がだいぶ増えてきた巣枠もある。 そして何よりも嬉しかったのは蛹蓋のある巣房の面積が急に増えてきたことだ。いつの間にか新女王蜂が産卵していたのだ。やはり師匠の言うとおりであった。流石である。産卵中?の女王蜂を確認。元気そうである。なかなか産卵しないと心配していたがこれでJ2群も群勢を大きくしていくことに違いない。ペルー旅行前に継箱が必要になるかもしれない。そして最後に3階建てのJ1群。まず最上階の3階から。赤いマーカー付きの女王蜂がいるではないか。そして周囲にいる働き蜂たちは皆女王蜂の方向を向いて輪になっていることが解る。誰一匹Tとしてお尻を向けてはいないのである。素晴らしき掟である。やはり女王蜂は隔王板を通過しているのである。そして1階から3階にまで足を伸ばしているのである。隔王板の目幅がメーカーごとに違うのであろうか。隔王板を観察すると、明らかにメタボな雄蜂は通過できずに身を挟まれて死亡している。女王蜂は腹が長く産卵のため膨らんでいるのであるが明らかに通過しているのであった。王台が何個か出来ていたので慎重に除去し忘れの無いように注意しながら作業継続。2階と3階の巣枠の交換と新巣脾枠を1階に追加し女王蜂が産卵する場所を増やしてやり今回の内検は終了した。 来週の土曜日は採密の予定である。8枚程度は絞れるのではないかと期待しているのである。

2009.05.24

コメント(1)

-

海外旅行準備

豚インフルエンザを恐れずに6/5~6/14の予定でいつもの3人(会社のOB、先輩同僚)でナスカ地上絵、イグアスの滝を見に南米へ行く予定です。既に全額振り込み済みなのです。会社からは先日、海外出張自粛と私的な海外旅行も自粛して欲しいの通達が出たのですが・・・。しかし着々と準備を進めているのです。昨日も帰りに正露丸とバンデリン湿布薬を購入。正露丸は勿論胃もたれ用に。今回も世界自然遺産の徒歩見学のため、足の筋肉痛予防に湿布薬を。そして3000m以上の高度地帯を歩くことがあるため、高山病防止と疲労回復の為に通販で携帯用酸素ボンベを2本購入したのです。さらに既に電気式蚊避けとマスクも購入。ディスカウントツアーのホテル宿泊、及び赤道近くのホテル宿泊ですので、ホテルの中に蚊や他の虫が居る可能性がなきにしもあらずとの読みなのですが。マスクは説明に及ばずです。そしてトランク用ベルト。昨年の旅行で何故か壊れてしまいましたのでこれも購入。目立つように虹色のものにしました。そして床に転がし写真撮影しようとしたところミツバチの8の字ダンスのごとくに。そしてその直線部の方向はその時の太陽の位置から見ると、何故かペルーのある方向を示唆しているのです。蜜が大量に収穫できる実りある旅にしたいものです。

2009.05.23

コメント(8)

-

卯の花 ニンジンの花

養蜂場の畑の境界に植えられている『卯の花』が白い花を咲かせている。この木は亡き父が植えたものであろう。秋には葉を落とす落葉低木でウツギ(空木)とも呼ばれアジサイ科の木とのことである。茎が中空のため空木と呼ばれている。または卯月(旧暦4月)に咲く花の意味で卯の花と呼ばれるのだそうだ。古来この花が初夏のシンボルとして愛されて来たそもそもの所以は、ふっくらとした蕾が米粒を連想させるからだという。田植えを控えた季節、古人は卯の花のたわわに咲く風景に、秋の豊かな稔りを重ねて見たのだろう。立夏が過ぎた今日この頃、思いなしか卯の花が目につくようになる。「卯の花のにほふ垣根にほととぎす早も来鳴きて...」と唱歌にあるような生垣の家は殆ど見かけなくなってしまった。万葉集には24首に登場するとのこと。その多くが、霍公鳥(ほととぎす)とセットで詠まれていると言う。『卯の花の咲き散る岡ゆ霍公鳥鳴きてさ渡る君は聞きつや』 第10巻よりそして5月から6月上旬にかけて、しとしとと長く降り続く雨を別名「卯の花くたし」と言う。これは、「白い卯の花をくたす(腐らせてしまう)ほどの長雨」という意味。ところで、物が腐って形を失ったり、こわれたりすることを表す言葉に、「朽ちる」という語があるがこの「くちる」は、「くたす」と密接なつながりを持つ言葉なのだ。「くちる」が、物自身が腐って形を失うことを言うのに対して、「くたす」の方は、他の物を腐らせて形を失わせる意味を表すのだそうだ。わたしは誰かを「くたし」ていないだろうか??ふと気になった。今頃の曇り空を「卯の花ぐもり」とか「卯月ぐもり」と呼ぶという。この卯の花くたしは本格的な梅雨入りの前なので、はしり梅雨と呼ぶこともあるのだそうだ。「卯の花」ひとつで、今日もいろいろと学ぶことが出来た。そして我が家の横の畑に埋けておいたニンジンも白い花を咲かせている。ニンジンはアフガニスタン付近が原産地と言われ、ヨーロッパと中国の二系統で品種改良されたそうである。通常、私が栽培している5寸ニンジンは、ヨーロッパ系の品種のようだ。ニンジンは花など咲かないうちに収穫するのが普通なので花を見かけることはめったにない。折角開いた花なのでデジカメで近接撮影してみた。パソコンに取り込んで画面上で見ると、ニンジンの花は意外に美しく見えるのでちょっと驚きである。野菜の花を鑑賞用として愛でる人は少ないようだが、カメラで撮影してみるとそれぞれに個性があって十分鑑賞に堪えるものが多いと感じている『アラカンオジサン』である。さらに何故か最近は白い花に拘っていることに気がついたのであった。

2009.05.22

コメント(4)

-

ミツバチの巣箱 換気

朝、苺の収穫に養蜂場のある農園に行って巣箱を覗いてみると、まだ6時前にもかかわらず、またも入り口に大量のミツバチ嬢達がお出迎え。前回に続いて2度目の状況確認。巣箱内の温度上昇、飛行訓練、分蜂の兆候等いろいろ考えられるが不明。とりあえず今日は気温が27度を超えるとのことなので1Fの裏口部と3階の手前部の換気窓を少し開けることにした。窓の開度の調整は、先日、百均で買って来た、針部の長いカラフルな画鋲を使用。師匠によると夏場でも余り開放しないで良いとのことであるが・・・。15分ほどするとだんだん数が少なくなり、飛び立つもの、巣箱内に戻るものと活動が活発になり、群れ状態は解消しいつもの状況に。換気が効いたのか、時間が効いたのか、それとも朝のラジオ体操?の為に集まっていたのか不明だが一安心した。今、畑の横に植えてあるミカンの白い花が満開状態。近づいてみるとブーンブーンと多くのミツバチが花を訪れていることが確認できた。ミツバチはこのミカンの花の蜜が大好物のようだ。この蜜はみかんの花特有の強い香りがそのまま凝縮されていて、少し酸味のあるのが特徴とのことである。ヨーグルト、紅茶に混ぜるのがおすすめのようである。今後の採蜜が非常に楽しみである。

2009.05.21

コメント(1)

-

白濁の液体

親友から白く濁った液体を頂いた。『畑』にまく肥料にして欲しいと。『我が畑』もこの『酒(しゅ)』いや『種(しゅ)』の肥料が大好きで毎日の施肥でも「肥料やけ」せずに頑張ってくれているのです。早速冷蔵庫に保存し施肥まで十分発酵させることにしました。世の中にはこれと同じような液体で『ドブロク』がありますよね。そしてこのドブロクは消滅してしまった、日本のお酒の一つ。世界のほとんどの国では、自家醸造が許されているらしいのですが、日本では現在も許されていないのです。(構造改革で一部「ドブロク特区」・・・岩手県遠野村・・・の一部では「農家」「民宿」とかの条件を満たせばOKみたいのようですが。)つい最近まで「ドブロク」は「密造酒」のことを指すと定義され、「ドブロク」とは公称されず「濁酒」と呼ばれていました。しかし、国税庁も先の構造改革で設けられた「ドブロク特区」で生産された「ドブロク」を「ドブロク」と公称してもなんら問題ないとのコメントを出したそうです・・・。 幸福追求権(こうふくついきゅうけん)とは日本国憲法第13条に規定される「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」とのこと。このドブロク造りは大いなる『幸福追求権』一つではないかと考えている『アラカンオジサン』ですが・・・・・。

2009.05.20

コメント(0)

-

ジャンボニンニク

ジャンボニンニクの芽を収穫しました。実は芽ではなく花の茎なのですが。 今年のニンニクは、普通のニンニクはサビ病が発生し、調子が良くありませんがジャンボニンニクは病気に会わず順調に大きく育っています。大きいイコール固い?と思ったのですが、シャキシャキ感もあって非常に美味しかったのです。ジャンボニンニクの名の通り臭いもジャンボと思っていたのですが、芽自体は思ったほど臭いはありませんでした。ジャンボニンニクの芽で収穫した物は太さは1センチ以上、一番長いもので45センチ程度の長さがありました。 まだニンニク自体がどの程度の大きさになっているのかは不明ですが、ジャンボに育っていて欲しいものです。この芽をそのままにしておくと紫の花が咲くはずです。どのような花が咲くか1本だけ残しておこうと思っています。空豆も収穫の最盛期を迎えています。今年は天候が原因か不明ですが、豆の太さ、数が例年に較べて小規模なような気がします。しかし塩茹でしたものはビールのつまみに最高ですね。

2009.05.19

コメント(5)

-

マメコバチ

五所川原へ仕事に行き、ホテルへの帰りの道路の両サイドは見事なリンゴ畑でした。この時期、リンゴの白い花が満開状態。道路脇で作業をしている女性が二人いたので車を止めてもらい話しかけてみました。摘果の作業中とのことでした。リンゴは通常 中心果の廻りに、側果が3~4個実ります。そして、側果を摘果して中心果だけ残すのだそうです。しかし残した中心果の形状が悪かったり、傷があったりすると側果の中から1番大きく形の良い物を残すのだと説明していただきました。その後も枝の実の数や大きさを見ながら何回か摘果を行わなければならないとのことでした。この摘果作業は人手でやるしか無く大変な重労働であると語ってくれました。油圧式の昇降作業台の付いた車両に乗って上下と移動を繰り返して作業していらっしゃいました。畑の広さを考えると気が遠くなる作業量です。畑によっては未だピンクの蕾や白い花が満開のリンゴ畑がありました。恐らくリンゴの種類が異なるのでしょう。ハチと一緒の姿が何とか撮れました。その畑の中心部には南向きに開放され、残りの3方向をブルーシートで囲った小屋が畑ごとに設置されていました。もしやと思い尋ねたところ、やはり受粉用のミツバチの巣であるとのこと。農園の方の了解を頂き巣箱を見学させていただきました。巣箱はリンゴ箱の中に葦の茎を切断した物がギッシリと詰まっていました。この茎の穴の中でミツバチは暮らしているとのことでした。このハチの名前は『マメコバチ』とのことでした。農園の方の話によるとこの『マメコバチ』はミツバチより小さいハチとのこと。普通は内径6~8ミリほどの柱や材木の穴、枯れた草の茎、特にわら屋根のヨシなどの小さな細長い穴に花粉を運び込んで花粉塊を作り、それに卵を産みつけると。産卵が終わると隔壁を作り、また花粉団子を作っては卵を産みつけるということを繰り返すのだそうです。条件がよければ、1日に3~4個の花粉団子を作ることがあり、花粉運搬・巣作りはもっぱら雌が行うのだそうです。葦の穴の奥の方から順に孵化し、花粉を食べて成長し、繭を作り、中で蛹になるのです。8月末には羽化して成虫になりますが、そのまま繭の中で冬を越し、春暖かくなると穴の前の方のハチから順に脱出し受粉作業を始めるとのことでした。最近では、この繭を取り出し冬場は家の中で保管している農家もあるとのことでした。ですから、マメコバチが野外で飛び回って活動するのは1年間に1回、たった1ヶ月弱で、あとは通常穴の中だけで過ごしていることになります。花粉を持ち運ぶ昆虫としては我がセイヨウミツバチが有名ですが、我がセイヨウミツバチは1年中活躍してくれるのです。真冬でも巣の中の蜜を食べながら生活しているので、セイヨウミツバチを飼育すると授粉に関係のない季節でも世話を続けなければなりません。 その点、マメコバチは1年のうち、11ヶ月は穴の中で過ごし、人を刺すこともありませんので、ものすごく管理しやすいと笑って語ってくれました。ホテルへの途中、大きなリンゴが橋の入り口で出迎えてくれました。そして岩木山に沈む夕日の美しさに見とれながらの帰路だったのです。

2009.05.18

コメント(2)

-

女王蜂と隔王板

昨日朝も恒例のミツバチの内検をEさんと実施しました。まずE群。E群には巣蜜を作らせようと自家製の巣枠を2週間目に入れましたが、最初はここに無駄巣を作り出しましたがその後STOPしてしまいました。本日蓋を開けてみると巣蜜用巣枠の手前に入れておいた縦型隔王板にかなり大きな無駄巣を数個作っていました。なかなか思うようには行動してくれないのです。我が儘な飼い主であることは認めざるを得ませんが。E群の女王蜂も体が大きくなり、元気に動き廻っていました。そしてJ2群はやや群勢を弱めたような気がしました。女王蜂は確認でき、活発に動いていますし、雄蜂の確認も出来ましたが、まだ体が小さく、交尾、産卵を確認できませんでした。J1群は依然として群勢を維持しています。先週の日曜日にハチミツ絞りを実施後、その巣枠を最上部に戻しておきましたが、私が加温した蜜刀を使わずに蜜蓋をそぎ取ったため、ハニカムの巣室をかなり壊してしまいましたが、既にこれを補修しその部分に蜜を貯めていました。重さもありたくましい限りです。ところが2段目を内検中に女王蜂も発見。先週の内検時に最下部に入れたはずですので、隔王板を通過して2階に上がってきたことが考えられます。隔王板については以前から何故ここを女王蜂が通過できないのか疑問に思っていましたが、やはり通過してしまうこともあるのでしょうか。今日にでも師匠に聞いてみたい物です。今回はEさんがこの女王蜂を手のひらに誘導し、最下部に戻し隔王板を直ちに載せましたので、来週の内検が楽しみです。途中働き蜂がお互いの脚を絡ませ縦に鎖のように繋がっているのを見ることが出来ました。

2009.05.17

コメント(1)

-

立佞武多「たちねぷた(TACHINEPUTA)」の館

五所川原のお客様の場長が、せっかく遠路はるばる来たのだから、五所川原駅前にある『立佞武多の館』を見て帰った方が良いとの話を頂き、初日の仕事が終わり!!!ホテルへの帰り道に立ち寄ったのでした。毎年8月4日~8日は、立佞武多の館前よりねぷたが運行(市内一円)されます。五所川原では、明治から大正時代にかけて、高さ10間(約18m)もの巨大なねぷたが運行され、その勇壮な姿は近隣町村からも見えたと伝えられています。駅前からの運行コース上の電線を地中に埋めるなどの「立佞武多プロジェクト」が発足し、1998年8月、約90年ぶりに復元されたこの巨大な立佞武多の山車が、市内を練り歩くようになり観光客を魅了するようになったのです。その後、五所川原市の夏祭りとして定着し現在に至っているとのこと。ここは『立佞武多祭り』に出陣する大型立佞武多3台を常時格納・観覧できるほか、新作立佞武多の製作体験、津軽の民工芸の製作体験、五所川原ネプタのお囃子の練習など様々なイベントが行われる、高さ38mで7階建ての大きな施設でした。『ねぶた』は青森が有名ですが、青森のねぶたは横に広いのに対して、この地のねぶたは縦に長いため立佞武多『たちねぷた(TACHINEPUTA)』と呼ばれているのです。青森は戦時中の空襲により街が焼かれ、その後の復興により幅広い道路が作られましたが、五所川原は幸い空襲を免れたため、道路が狭く縦に長いこの立佞武多になったとのことでした。600円を払い入場、入った瞬間その高さと色彩に感激しました。巨大なねぶたは高さ22m、重量約17トンとのこと。そして大型立佞武多が3台展示されて、見事な色合いで輝いているのでした。この立佞武多の周囲は吹き抜けの4階に渡る廻り廊下になっていて、いろいろな目線から立佞武多を楽しむことが出来るのです。そして途中、この地の出身で祭りには常に参加するという歌手の吉幾三も出迎えてくれました。そして製作途中のものが見える場所へ。骨組みが組まれた後に紙を張り、色付けしていくのです。2007年開催時の動画がありましたので掲載させていただきました。http://cliplife.goo.ne.jp/play/clip/ZknAqI-Yclj4 そして何にもまして感激したことがありました。それは我が大学の先輩のあこがれ?の吉永小百合さんに会えたことでした。偶然この日は、JRの大人の休日倶楽部のCM撮影?のため来館されていたのでした。入り口で案内の女性が嬉しそうに来館を教えてくれました。撮影終了後、近くで見ることが出来ましたが、私より5才年上ですが40代と言っても何の疑問も挟まないほどの美しさを保っているのでした。近くでデジカメを構えて写真撮影を試みましたが、近くのお付きの方から写真はNOとの言葉。作業着姿のオジサンは何かに間違えられたのでしょうか?きつい口調の言葉を浴びせられたのでした。しかしその時には私の指には既に力が入っていたのでした。残念ながらその接写写真はここに掲載できませんが、下の写真はCM撮影中の後ろ姿なのです。最近のテレビ出演はほぼCMのみであり、映画中心に活動している小百合さん。もう少しテレビドラマに出て欲しいと思っている昔『サユリスト』そして今も?の『アラカンオジサン』なのです。津軽平野の交通要所の五所川原は、日本海の海産物の中継基地。鮮度のいい魚が揃うところでもあり、これももちろん味わったのでした。

2009.05.16

コメント(6)

-

弘前城

仕事で青森/五所川原に行ってきました。弘前駅前のビジネスホテルに宿泊。早朝目が覚めると雲一つ無い晴天。早速着替え弘前城への早朝散歩にでかけました。弘前城は慶長16(1611)年に築城。天守や櫓など築城時の形態がそのまま残された城址は全国でも珍しく、東北で唯一当時の天守閣が現存する城なのです。弘前城まで歩いて20分弱。途中、街路樹のピンクのハマミズキが美しく朝日に輝いていました。この時期、ソメイヨシノの桜は既に終わっていましたが、所々に八重桜がまだ満開状態で出迎えてくれました。弘前市は東北地方北部に位置し桜の開花時期が比較的遅く、花見に適した時期がおおむねゴールデンウィークと重なることもあり、弘前さくらまつりには日本全国から観光客が訪れます。なお、同園は日本さくら名所100選にも選ばれているのです。追手門から公園内部へ。既に多くの年配の方々が散歩をされていました。弘前城には築城当初十棟の城門があったとされていますが、現在この三の丸追手門の他に二の丸南門、二の丸東門、三の丸東門、四の丸北門(亀甲門)の五棟が残されているとのことでした。赤い橋を渡って南門へ。隅櫓は城郭の角に立つ櫓、現在は3つが残っていますが、これは未申櫓。新緑が壕の水に映えて美しい光景を見せてくれました。そして岩木山を一望できる場所に到着。多くの方が絶景を見物されていました。連休中の降雪により頂上には雪を頂き白く輝いていました。近くにいたオバサンがこの時期に麓の新緑がこの様に光って見えるのは珍しいと教えてくれましたが、半分以上は方言のため、何をおっしゃっているのか解りませんでした。漸く天守閣が見えてきました。この天守は、もともと華麗な5層の天守で本丸西南隅にあり、これが落雷で焼失、再建しようとしましたが当時の法律の「武家諸法度」では天守の新築を禁じていたため、やむなく隅櫓を改築して今の3層の天守にしたのだそうです。時間も押し迫ってきたため、急ぎ足で東門へ。何処も緑に映えて美しい光景を見せてくれたのでした。約7000歩の朝の清々しい散歩でした。7時半にはホテルに戻り、朝食を取り仕事モードに切り替えた早朝の一時でした。

2009.05.15

コメント(0)

-

シャクヤクの花

我が家のシャクヤクが今年も見事な純白の花をつけました。今年は忙しさにかまけて、蕾の時の摘花をやれませんでしたが、去年の同様の大きさの花を開いてくれました。この花は日本には薬用植物として平安時代に渡来したとされています。室町時代後期には、花材として愛でられ、品種改良も始まっていたとのこと。根を薬用にし、鎮痛、鎮けいれんや婦人病全般に漢方薬として使われているようです。我が家のものは八重咲きですが一重咲き、半バラ咲きなど、花形は変化に富みいろいろな形があるようです。「立てば芍薬~」・・・草姿を美人の立ち姿に喩えた慣用句は有名です。ちなみに座り姿は「ボタン(牡丹)」、歩く姿は「百合の花」なのです。花言葉は「恥じらい」「はにかみ」「内気」「清浄」。我が家の花もまさにこの「恥じらい」の如く中央近くの花弁の先端が赤く染まっているのです。最近では、母の日のプレゼントに、近年人気急上昇とのこと。「カーネーションは飽きた・・・」という方が買って行かれるようです。今年の人気はどうだったのでしょうか?農園主も好きな花です とにかく豪華なのです。そして香りも楽しめるのです。

2009.05.14

コメント(0)

-

ハチミツ絞り 顛末記 その2

ハチミツ絞りと併せて、Eさんがご自宅から燻製作成用の『ダッチオーブン』を持参してきてくれました。ハチミツ絞りの合間をぬって、イカと竹輪の燻製造りに挑戦。約20分ほどで香ばしい燻製の完成。Eさんは燻製造りはベテランのためハチミツ絞りと同時並行の作業を難なくこなされていました、続いて、農園から採ってきた新鮮な空豆と新タマネギを残熱で加熱し蒸し焼きの完成です。残念ながら、Eさんは車での来園のため、ビール片手にとはなりませんでしたが美味しい燻製と新鮮な野菜を食べながらの初体験のハチミツ絞りとなりました、そして仕上げは妻の作ったこれも我が家の苺をトッピングしたシュークリームとハチミツ入り紅茶SET。こうして、今回のハチミツ絞りは無事終了したのでした。今回で要領も何とか解りましたので、次回はもっとスムーズにそして綺麗に絞れるのではないでしょうか。そして今日は、昨年のスペイン旅行の友との飲み会。妻が作ってくれたハチミツラベルを貼った小瓶入りハチミツを皆さんにプレゼントする予定です。次回はEさんんも車なしで来園され、師匠も入れての感謝の祝宴としたいと思っています。

2009.05.13

コメント(4)

-

ハチミツ絞り 顛末記 その1

日曜日に内検終了時、分離器の試運転のために、蜜蓋の多くある、そして蛹蓋のない巣枠で重量のある物を2枚選び出しました。蜂ブラシで、選んだ2枚の巣枠に居る蜜蜂を払い落としました。全ての蜜蜂を巣枠から分離するのはなかなか難しいのです。一度払い落としても直ぐに再飛来し巣枠に留まってしまうのです。蜂ブラシで何回か同じ作業を繰り返し、漸く巣枠をビニール袋に収納することが出来たのです。但し数匹の蜜蜂はビニール袋の中でブーンと音を立てていました。これら2枚を自宅に持ち帰りました。既にこのハチミツ絞りを待ちに待っていた?妻が分離器を熱水消毒し、作業台の上に設置して待っていてくれました。早速百円ショップで購入した蜜刀?で蜜蓋を除去しようとしましたが、蜜蓋だけ薄く綺麗に除去できず奥の方まで歯が入ってしまい、蜜があちこちから垂れだしてしまったのです。妻が見るに見かねて台所から普段使っている返しヘラ?の様な物を持ってきてくれ、これで再TRYしましたが大幅な改善には繋がりませんでした。削り取った蜜蓋は準備しておいたボールに移しました。その後この巣枠を蜜が外に垂れない様に素早く分離器に収納しました。同様にもう一枚も挑戦。結果は余り改善されませんでした。何故かと言えば、師匠が以前教えてくれた蜜刀を熱水で暖めること、そして下から上へ削り取ること、そして蜜刀を熱水で暖めることを繰り返しながら、蜜蓋を除去しなければならないことを全て忘れていたのでした。妻はこれがやりたかったとばかりハンドルを回しハチミツを楽しそうに分離、私も『オレにもやらせろ』とむりやり交代。回転速度を必死に上げたところ『壊れる・・・』の妻の悲鳴。やはりこの辺がプラスチック製の弱みなのです。そして裏返し同じ操作を。分離器の下を外側から見ると、液体が予想外の量貯まりだして居る陰が見えるではありませんか。Eさんも予想外の量と嬉しい悲鳴、そして私はまたも懸命に回転速度を上げたのでした。2枚の分離を終わり暫く分離器の蓋をして、壁に付いているハチミツが自然と底に落ちるのを待ちました。中を見て見ると琥珀色のハチミツが鮮やかに光って貯まっているのでした。その後妻が準備してくれた金属製のザルにさらにメッシュ布で2重にした自家製蜜濾し器を、分離タンクのコックの下部に設置しました。そして蜜濾し器の下にはまさしく『蜜壺』を置いたのでした。明らかに蜜絞りの準備に関しては、無関心を装い?ながら妻は私の遠く前を突っ走っていたのでした。そして妻にも増して無関心を装っていた娘さえも出てきたのです。下部のコックの固定ネジを緩め、これを開くと琥珀色の蜜がトロリ、トロ~~リと流れ出して来たのでした。この瞬間を夢見ていたのでした!!!!!!!!!!!!!!!!!!!。ノズルから出なくなったため、容器を傾けて更に採取、そして更に手で持ち今度は上から残りのハチミツを回収。これが出来るのが軽量のプラスチック製のメリットでした。『蜜壺』には壺の色に負けないくらいの琥珀色のハチミツが貯まっていたのでした。その量1.5kg程度??いやそれ以上??。我が家の体重計はメタボの私が乱暴に乗り壊れてしまい捨ててしまっていたのでした。反省!!!残念!!!実は私も事前にガラス瓶を2本購入していました。この程度の採蜜量しか想定していなかったのでした。全くの想定外。妻がこの2本に蜜を充填。これがEさんの本日の成果品になったのでした。我が家は残ったハチミツを小さな器に何本かに分けました。我が会社のOL用、、農園仲間の姉及び義兄用、妻の友人用、娘の??用とひたすら小分けしたのでした。そして何とこの容器をラッピングクロスで飾ってくれたのです。ここまで準備していたとは完全に脱帽でした。更に事前に自家製パンを焼き準備。 そしてこのパンを片手に壺に手を差し込み、壺の内壁に残っているハチミツを擦り取っていたのでした。ふと懐かしき中学時代に鑑賞した狂言の『附子』を思い出し、妻と太郎冠者がダブって見えたのでした。更に分離器を熱水で洗い、このハチミツ入りの熱水まで回収し、紅茶を造り飲んだのでした。もちろん私も。これも美味でありました。ハチミツの1滴までも捨ててはならずの、我が家族のすさまじい姿、いやミツバチへの深い感謝が自然に!!!出た至福の瞬間の姿なのでした。

2009.05.12

コメント(10)

-

ハチミツ分離器

先週末にハチミツ分離器が届きました。プラスチック製で同時に2枚の巣枠からハチミツを分離できる物です。径41cm・高さ75cm・重さ5kgの純白の中国製品、手動にて回転させるTYPEです。分離器購入については、いろいろ迷いましたが、耐久性から言えばステンレス製ですが、使用頻度等からCOST最優先とし、プラスチック製のものに決めました。ハンドルを回転させ、これを中央に設置された歯車により縦軸を回転させる遠心分離器です。縦軸には同じくプラスチック製の巣枠を収納する為のケーシングが上下2カ所で固定され、このケーシングの両端に巣枠を2枚縦に挿入し回転させるのです。軸最下部には軸ぶれ防止用のプラスチック製ガイドが低板に取り付けられています(溶着or接着?)放射状に挿入するタイプと異なりますので、片面を分離した後は、裏面にひっくり返し再度回転させることにより、両面のハチミツを分離できるのです。よってこのTYPEは逆回転の効果はなさそうです。蓋が付いていますが、ハチミツ分離のために回転させる時は、この蓋を外した状態での運転となります。遠心分離で飛び出したハチミツが外に飛び出さないのか心配です。まあ、壁へ付着するハチミツの状況を見ながら回転させるという設計しそうなのでしょう。最悪飛び出すようであれば、蓋の横の部分に穴を開け、そこからハンドルを差し込むよう改造することも可能ですから、このままにしておきました。これにて漸く3月の種鉢の購入から2ヶ月にて、養蜂に必要な器具類は全て揃ったことになりました。そして、師匠の『ハチミツ絞りはもう少し蜜蓋が多くなってから』のアドバイスを無視し居ても立ってもいられず、試運転!!!行ってしまったのでした。

2009.05.11

コメント(5)

-

女王蜂は迷子になっていたのでした。

昨日早朝、恒例の蜜蜂の内検実施。共同養蜂者のEさんが新しい巣箱を購入し持参。 よって分蜂時師匠のOさんからお借りしていた巣箱からの引っ越しを行いました。引っ越しは順調に終了。E群の蜜蜂嬢達は新居に満足したらしくその後は活発に活動を開始したのでした。E群の木の香りも新しい新居です。次ぎにJ2群、J2群の女王蜂は未だ交尾前なのだろうか、相変わらずお尻が小さい。但し雄蜂も確認されましたので、今週中に交尾に旅立つ事が予想されました。下の写真の如く蜜蓋が多い巣枠もあり、産卵が待たれます。そしていよいよJ1群の内検実施。ここ数日働き蜂の行動がおかしく?入り口の外に多くの働き蜂が群れをなして留まっていたのでした。先日分蜂の気配ではないかと、継箱を更に載せ3階建てにすると同時に、1Fの巣枠を上部に移動し、1Fに新しい空巣脾を挿入したのでした。3Fの内検を実施していると、本来1Fにいなければならない女王蜂がここに居るではありませんか。恐らく5月2日の内検時に女王蜂を巣枠から落としてしまい、これが上部巣箱に帰巣したのではないでしょうか?その結果1Fに今までいた女王蜂が居なくなってしまったため、かつ隔王板で仕切ってしまっているため、女王蜂は1Fの古巣に戻ることが出来なくなり、1Fの働き蜂が分蜂と勘違いし巣外に出てきたのではないでしょうか。幸い女王蜂は赤い衣装を着たまま元気に動き回っていましたので、この巣枠を1Fに戻し内検を終了したのでした。今回の結果から、内検時は必ず女王蜂がどのフロアーの巣枠に居るかを必ず確認しなければならないこと、そして発見できないときは、再度内検を繰り返し女王蜂の姿を見てから内検を終了すべき事を学習したのでした。

2009.05.11

コメント(0)

-

スズメバチ捕獲器

師匠のアドバイスもあり、チョット早めですが、スズメバチ捕獲器を2群用に2台購入し、本日届きました。自作しようとも考えましたが、養蜂には極めて大事な道具ですので、購入すれば、出来の良い製品が手に入り、性能も良く安心だと考えたのです。蜜蜂を襲撃するスズメバチは昆虫界のギャングとも言われ、大胡蜂(オオスズメバチ)と小胡蜂(キイロスズメバチ)がいます。キイロスズメバチは、蜜蜂を1匹ずつくわえて自分の巣に飛び立つので被害は軽微のようです。ところがオオスズメバチは、巣を守るために中から、飛び出してくる蜜蜂を片っぱしから噛殺し、次第に数を増し数十匹で攻撃してくるので、致命的な大被害を受けると言われているのです。セイヨウ蜜蜂のふるさとは、オオスズメバチのいない地域のため、オオスズメバチに対抗する手段を持たず、防御の習性が未熟な為、あっけなく全滅させられてしまうのだそうです。セイヨウミツバチにとっては、日本で生活させられるのはえらい迷惑なのですね。夏の終わりから秋口は、スズメバチの繁殖期にあたるため、自分の幼虫たちに与える餌が大量に必要になります。そのため、餌を求めて蜜蜂の巣箱を襲うのです。しかし、同じ蜂でもスズメバチの幼虫の餌はハチミツではありません。オオスズメバチは肉食で蜜蜂の幼虫やさなぎを狙ってやってきます。オオスズメバチが5~6匹もいれば、巣箱を2~3段に重ねてある我が蜜蜂の巣箱でも1~2時間ぐらいで全滅させてしまうそうです。邪魔になる成虫の蜜蜂を殺し1匹もいなくなった後、彼らは徐に幼虫やさなぎをさらっていき、自分たちの幼虫の餌とするのです。このスズメバチたちの攻撃を防ぐために、巣箱の前に『スズメバチ捕獲器』を設置するのです。前面下部の金格子部分(格子幅≒6mm)を蜜蜂は体が小さいため自由に通り抜けることができますが、スズメバチは通れません。金格子の下の部分は内側にレの字に折り曲げられていて、この下からはスズメバチも入れるのです。下の写真は捕獲器を逆さにしスズメバチが入る方向からトラップを写したものです。上が巣箱と反対側の入り口側となります。一旦ここから入ってしまうと、金網部分から外に出られなくなってしまいます。下の写真はこの捕獲器部分を取り外したものです。もと来た道を戻れば外に出られるはずなのに、蜂は明るい方向に行くという習性があるため暗い下の方を通るということはしないのだそうです。更に斜め上方向に飛立つ習性もあるようです。そうして金格子の内側の部分をうろうろしているうちに、漏斗状のトンネルトラップをくぐって上部に出てしまい、完全に閉じ込められてしまうのです。トンネルとラップは子供の頃、ウナギを捕まえるために仕掛けた竹筒の『モジリ』の原理に似ていますね。下の写真はその漏斗状のトラップ部分を入り口から見た写真です。この小さな穴を通過した瞬間にスズメバチは2度と戻れなくなるのです。小さな穴の径は約12mmです。我が養蜂場の近隣には大きな林や森はありませんが、以前の師匠の養蜂場所にもこのオオスズメバチが飛来してきているのを私も目撃していますので、我が養蜂場にも来ること間違い無しですので、早めに設置したいと考えています。やや大型の捕獲器ですが、これなしでは、この養蜂最初の秋を無事に通過できないのです。下のリンクにオオスズメバチとニホンミツバチの壮絶なバトルの動画がありましたので掲載させていただきました。ニホンミツバチニかこのような能力があるのですが、セイヨウミツバチは遺伝子として持っていないのです。http://www.youtube.com/watch?v=LLWZHg_TjA0

2009.05.10

コメント(1)

-

イチゴ狩りにご来園

ゴールデンウィーク中に ランチを食べに行った平塚の海鮮和食家『いしけん』の社長がお子様二人を連れて我が農園の苺狩りに来園されました。併せてミツバチの見学も目的の一つでした。早速苺狩りに挑戦。妻が用意してくれた鍋の清水でイチゴを洗い食べていただきました。お二人とも苺狩りは初めてだったのでしょうか。大いに喜んでいただきました。お二人のお子様はミツバチを余り怖がりませんでした。面布なしでかなり近くまで近寄ってミツバチの出入りする様子を写真撮影されていました。その後はスナップエンドウの収穫を楽しんでもらいました。そしてお土産用の苺、サニーレタス、ワケギ、空豆を収穫し、お持ち帰りいただきました。我が農園で飼っている?雄雉も3人を歓迎するために姿を見せてくれました。西瓜シーズンの又のご来園をお待ちしております。

2009.05.10

コメント(2)

-

虹

昨日の退社時にJR大崎駅に向かう途中、空に大きな虹が架かっているのを発見。濃いねずみ色の雨雲を背景に大きな七色の弧を描いていた。あいにくデジタルカメラを家に忘れてきていたので携帯電話のカメラで撮影した。大崎駅の歩道橋や構内のガラス窓近くに通勤帰りの人々が都心では珍しいこの虹に携帯カメラをむけていた。私もその仲間に入りもう一枚。帰路の電車の車窓からもしばらくは見事に見えていたが、進行するにつれて角度が変わったせいか、多摩川を越える頃には見えなくなってしまったのであった。自然の美しさにひきこまれる、そして心を癒してくれる一時であった。。

2009.05.09

コメント(8)

-

トマト、キューリ等の植え付け

春野菜の苗の植え付けが漸く連休末で完了しました。 今年もスイカ、カボチャ、トマト、ナス、キューリ、ピーマン、シシトウ、オクラ、モロヘイヤ等々多品種少量型で行きました。苗の購入先は今年も家から車で20分ほどのJAさがみです。苗の質も良く、なにより安いのでいつもここに決めています。トマトは桃太郎10本とミニトマト2本を植え付けました。キューリは接ぎ木苗4本を含めて同じく12本です。ナスは種から育てた苗を8本、購入した米なすを2本ピ-マン4本、シシトウ4本、甘長トウガラシ2本カボチャはスイカ畝の端に2本、モロヘイヤはポット苗を1個購入し、2~3本に分割し3株として植え付けました。オクラも同様に2株植え付けました。いずれの苗も、根が畑地に定着するまで、温度対策及び風対策として、ビニールトンネルで覆いました。これで漸く農園らしくなってきました。枝豆はセルポットに種を蒔き育てていました。畑に直まきしても発芽するのですが、発芽直後に野鳥がこの芽を突っついてしまうのです。餌として食べるのではなく遊んでいるのでしょうか。よってポットで生長した苗を穴あきマルチで畝を造りここに移植しました。茶豆も同様に植え付けを行いました。茶豆を始めて知ったのは20年ほど前でしょうか、山形県鶴岡市に出張に行った時でした。飲み屋のお通しとして出てきたのでした。『すごく味の濃い枝豆ですね』の言葉に、『この地の名産のだだちゃ豆』だとの答えでした。我家の近くには茶豆の種は販売されていますが『だだちゃ豆』の種は見つからないので不思議に思っていましたが、ある方のブログによると、『他の地方で生産すると味が落ちることから、JA鶴岡としてはブランドイメージを維持するため、他地方で生産した『だだちゃ豆』は『だだちゃ豆』として販売しない様に要請している』とのことなので、種としての『だだちゃ豆』は地方では販売していないようであることが漸く解りました。。さらに、JA鶴岡では『だだちゃ豆』専門部会を組織し、伝来の形以外のたとえば1つ豆や3つ豆をはじくなどして厳選。この種子を、作付け地域も制限して組合員に配り、血統を守る方法をとっているとのことである。これだけの手間で守られた味であり、品種特性でも収量が少ないとあれば、高価な値段がつくのもうなずけるのです。これで長年の私の悩み?が一つ解決されたのでした。とは言え、我が農園の『茶豆』も『だだちゃ豆』には及びませんが、茹でると特有の香りを家中に拡げ、甘味と独特の濃厚な風味を持った、ビールにもってこいのつまみとなっているのです。今年も順調な成長と濃厚な味に多いに期待したいと思います。

2009.05.09

コメント(0)

-

分蜂の兆しか?

昨日 早朝6時前に 雨がやんでいたのでイチゴの収穫のために養蜂場のある農園に行きました。ところがJ1群の巣箱の入り口に働き蜂が大量に出ているのを発見。分蜂の兆候ではないかと思い、早朝ながら師匠の携帯にTEL。師匠も現場へ急行してくれました。早速内検開始。かなりのスピードで群勢を増やしていましたので、先週の土曜日5/2のEさん家族との内検時に巣礎枠を1枚増やしておいたのですが。今から考えると巣礎枠ではなく、直ぐに産卵が可能な空巣脾を入れておくべきだったのでしょうか?下部巣箱の巣枠を引きあげてみました。各巣枠にはかなりの量のミツバチが確認され、皆多くの蜜が貯留されており、卵の存在があまりない状態でした。師匠の指示により、最下部の巣枠の内、蜜蓋が上部にあり、重いものを取り出し、その代わりに3枚ほど空巣脾を挿入後、家から持ってきた準備しておいた継ぎ箱を最上部に載せ、先ほど取り出した巣枠3枚と新しい空巣脾2枚を挿入しました。残念ながら、時間のない中での内検であったので女王蜂の存在の確認は出来ませんでした。その後入り口部のミツバチを手で掬い取り巣箱に入れました。よって昨日からJ1群は3階建てになったのです。これで様子を見ることにしましたが、一昨日の簡易内検時に除去した無駄巣を片づけずに重し板の上に放置しておいたため、そこには未だにミツバチが固まりになり雨に濡れ瀕死の状態で握り拳の半分ほどの量が残存していました。まさかこの中に女王蜂が残されていないか確認しましたが、見つける事は出来ませんでした。二人とも出勤時間が迫ってきたので、養蜂場を後にしたのでした。 先ほど今朝の状況を確認のため養蜂場に行ってきました。入り口部には昨日ほどではありませんが依然として、ミツバチが出てきています。 やはり女王蜂が何かのトラブルで居なくなってしまったのでしょうか。幸い?今日も雨模様ですので余り活発な活動はしないと思いますが、土日は好天になるようですので、まずは女王蜂の存在の有無を確認にしなければなりません。いろいろな体験と悩みの毎日ですが、だから面白いのです。

2009.05.08

コメント(0)

-

蜜蜂家族 命名

昨日は、雨が上がったので、二人の師匠が私の蜜蜂の簡易内検に立ち会ってくれました。まず分蜂FAMILY(今後はE群と呼びます)ですが、昨日入れた巣蜜を作ってもらうための巣枠に既にハニカム巣を作っていました。 未だ純白の小さな物ですが、上部2枠に5cm程度の物が確認できました。ミツバチ嬢達も私達の目的を十分理解してくれているようでした。巣蜜作成用の巣枠の手前に隔王板を追加しました。これによりこの巣枠には女王蜂が入り込んで来れないため産卵は出来ないことになり、この巣枠の巣房には花粉とハチミツのみを貯めてくれるのです。継箱付きの2階建てのBIG FAMILY(J1群と呼びます)は益々群勢を大きくしています。2Fにも働き蜂が密集しています。師匠によると、2Fの巣枠の蛹蓋がとれ働き蜂が誕生した後に、その巣房にハチミツが充填したときが採密の適期だとのこと。後2週間程度。よって5月23~24日がとりあえず採蜜の予定日となりました。分蜂居残りFAMILY(J2群と呼びます)は未だ新女王が交尾前のようで群勢は増えていませんでした。若干減っているような気がしました。ただ確実に新女王がいますので交尾の時も近づいていることは間違いありません。 そして家には妻が超小型のハチミツ瓶を既に廊下のテーブルに並べています。妻もハチミツが絞れる日を心待ちにしているのです。そして横にある2段型のものは、濾過器を2段に載せるための台とのことです。遠心分離器で絞った時に分離されたハチミツには蛹、幼虫、花粉、蝋片等が混入することがありますので、これを濾過するものが濾過器なのです。そして肝心の遠心分離器も早く購入し、自らの手でハンドルを回転し、ハチミツを絞りたいと私の背中を押してくれる、いや私より前を走って行くようになっているのです。

2009.05.07

コメント(1)

-

養蜂 研修会

長野にお住まいの養蜂仲間が、車山高原にある『はちみつ蔵』で今週末に開催される西洋ミツバチの研修会に参加されるとブログに書き込まれていました。『ハチミツ蔵』のHP(http://www.83gura.com/hachimitsu-colam.htm)によると下記の如き説明がありました。はちみつ蔵の 「西洋ミツバチ養蜂講座」国産ハチミツの生産量が年々減る中、はちみつ蔵では少しでも国産ハチミツに関心を持っていただければと、毎年西洋蜜蜂の養蜂講座を開催しています。最近、ミツバチを自分で飼いたいという人が、都会、田舎、男性、女性を問わず増えてきています。参加者は、これから養蜂を始めたい方からベテランの方まで様々で、女性の参加者もここ数年増えています。講座は毎回講師をお招きし、講義・ビデオ・実習などの内容で、仲間との情報交換の場や講師の方への質問など、充実した和やかな雰囲気です。講座に参加したことをきっかけにして養蜂を始め、次回の講座に初めて採ったはちみつを持参してくださった方などもおり非常にうれしく思います。研修室は、はちみつ蔵主催の養蜂講座、蜜蝋クラフト作り・来館者のビデオ鑑賞の他、ギャラリーにもなる多用途のスペースです。100インチのビデオプロジェクターを備えており、20名まで収容できます。展示室は、40年間の養蜂経験を元に、国産の本当に美味しいハチミツを知ってもらいたい。養蜂の魅力を多くの方に伝えたい。そんな気持ちから造りました。ハチミツと養蜂がぐっと身近に感じられる、子どもから大人まで楽しめる展示になっています。と。 1泊2日で21,000円とのことです。高いと思えば高い、安と思えば安い微妙な金額ですね。頑張って勉強してきていただき、その成果を独り占めせず、我々にも教えていただきたいのです。『motohiro』さん:ブログへの『8の字ダンス』の如き書き込みによる、情報の『分封?』よろしくお願いいたします。尚 今回掲載させていただきました写真は全て『はちみち蔵』のHPより転載させていただきました。

2009.05.06

コメント(0)

-

スイカ苗 定植

今日はゴールデンウイークの最終日。太陽もお疲れのご様子で今日も連休中です。 しかし農園には恵みの雨となりました。野菜苗の植え付けには必須の雨となりました。スイカの植え付けを行いました。先週末に準備しておいた畝への植え付けです。今年は全て種から育てました。種類は3種類。皮が黒くなりスイカ特有の縞模様のない『タヒチスイカ』。苗も大きく育ちました。そしてラグビーボール型小玉スイカの『マダーボール』そして養蜂の理論家師匠である相模庵さんから種を頂いた『黒部スイカ(ジャンボスイカ)』苗の育ちが少し遅れ気味ですが、種を頂きまいた時期も少し遅れましたので心配ないでしょう。そして何処までメタボいやジャンボになるか非常に楽しみです。育てている農夫を見ながらその後を追って、更に追い越して欲しいものです。よって今年はやや過密ぎみの植え付けとなりました。それぞれタヒチ4本、マダーボール4本、黒部2本の植え付けとなりました。そしてこんなに植えてどうするの?状態ですが、同僚やそのお子様達が楽しみにしていますので。今年はミツバチ嬢が側にいますので、今までの如き朝に人工受粉を手伝ってやらなくても大丈夫では無いかと考えています。しばらくはビニールトンネルの中で育てます。ただ今からしばらくは、気温が上昇したときには、このビニトンのスカートめくり?をやり、外気を入れることにより、温度上昇を防ぐ必要があるのです。よってしばらくは朝の天気予報に基づき、スイカ畑に行ってからの出勤が必要となるのです。ただ、義兄達が隣で畑をやっており、協力してくれるので出張等があっても安心なのですが。 スイカの植えてある畝の両サイドに藁を敷きました。この藁は、昨秋、この為に種を蒔き育ててきたのです。敷き藁の目的は、雑草の抑制もありますが、スイカの成長の為なのです。スイカが大きくなってくると蔓が伸びこれが風で揺らされないように蔓の巻きひげを自らこの藁に絡ませるのです。そしてもう一つ蔓や実が直接土に触れ腐るのを防ぐ為なのです。あとは実が付いて大きくなってきたら1週間に1回程度、スイカの下の部分を少しずらし日に当てることにより、まんべんなく緑色や黒色にしてやるのです。これによりスイカ全体の甘みが増すことになるのです。これから約2.5ヶ月後の8月に入れば収穫の時期が来ます。『ノックして スイカの味の 答え待つ』・・・・・・詠み人知らずそれまで大事に育て、同僚やそのお子様達に喜んでいただきたいと思っている『アラカンおじさん』がここにいます。そして私もスイカを皮ごと食べ過ぎないようにしたいと思っています。何故って??今年の苗の数を増やしたのは、この為では無いことを念のため申し添えて置きます。http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp1-20080704-379550.html外は未だ雨、畑に行けないため、『つれづれなるまゝに、日暮らし、パソコンにむかひて、心にうつりゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ』状態なのです。早朝から失礼しました。

2009.05.06

コメント(4)

-

イチゴの雨対策

我が農園のイチゴも収穫期を迎えています。ところが昨日は午後から雨の天気予報でした。この時期イチゴには『灰色カビ病』が発生しやすいのです と言うよりは露地栽培では必ず発生するのです。主に果実に発生しますが、葉、葉柄、花びらにも発生することがあります。果実ではこの時期20℃前後での、収穫近くのものが発病しやすいのです。果実の成熟期に雨が降り、赤い実が雨に濡れたりすると、一斉に発生します。淡褐色の斑点が生じ、これが拡大して果実が腐敗し、表面に灰色のカビが生えるのです。そしてこれを放置しておくとあっと言う間に周囲の実に伝染してしまいます。よってこの時期、収穫と同時にこのようなカビが付いた実の除去も併せて行わなければならないのです。青い実にも伝染し、側に捨てておいては風でカビが飛散しますので、離れた場所に穴を掘って埋めたりしています。防除する方法は極力雨にあたらせない、過塾果実を放置しない、密植栽培しない等があげられますが、なかなか防ぐのが難しいのです。殺菌剤を散布する方法もありますが、イチゴは皮を剥かずに洗うのみで食べるのですから、勿論やりたくありません。スーパーで販売されているイチゴは殺菌剤散布を行っているものが多い、と聞きましたが定かではありません。今年は妻のアドバイスもあり、思い切って雨よけのビニールシートを掛けることにしました。朝一で養蜂場に置いてあるブルーシート(前回は蜂箱の雨除けに使用しました)を自宅へ持ち帰り、これをイチゴの苗の上から掛けたのです。決して我が家から出た発掘遺跡の保護のためではありません。もちろんその前にイチゴの収穫。かなりの量が収穫できました。ブルーシートだけでは足りずに古くなったビニールトンネルシートも利用しました。これで雨は防ぐことが出来ましたが、ビニール下は今までより過湿になったことは確実ですのでその影響による発病も心配なのです。今朝天候が回復していれば即撤去と忙しいのです。イチゴを美味しく長く食べるためにはいろいろな作業がありますね。

2009.05.06

コメント(1)

-

春のランチ

昨日は朝からの農作業の後、午後から妻と平塚へ。元同僚が社長として頑張っておられる海鮮和食家『いしけん』へランチを食べに行ったのです。途中東海道線が人心事故で大幅遅れ、幸い1時間遅れの電車が予定乗車時刻に到着しましたので、予約時間通りに『いしけん』に到着。予約がきちんと通っていて、窓際の個室予約席に案内されました。我が実家のごとく昔の民家を思い出す、そして古い建具が配置された落ち着いた雰囲気の部屋でした。ランチメニューはまず八寸◎八 寸... アスパラ人参寄せ キャラブキ 烏賊黄身焼 紅しん大根とジャガイモカナッペ 天豆山吹 です。中国野菜の中で唯一生食できると言われている縁起のよい紅芯大根です。白い大根より甘みがあり、食感が良いのです。来年我が農園でも栽培してみようと。そして天豆の山吹和え。山吹は裏ごし卵黄?。アスパラ、蕗、天豆と春真っ盛りの旬の食材です。我が農園の空豆もそろそろ収穫の時期を迎えています。実は二人とも昼抜き(いや私は朝抜きもでした。今朝は、この予定のため早朝から農園に出たため朝食に自宅に戻る機会を逸していたのでした。ビールの効くこと・・・)よって空腹。見事にお皿に飾られた八寸の写真を撮るのも忘れ、二人とも平らげてしまったのでした。よって写真は完食後の写真となりました。八寸の盛り皿には白い野バラが添えてありました。続いて煮物◎煮 物... ホタテとキャベツのムース ピースあんホタテの香りと味のしみこんだ、そして緑と白の春の色合いが見事な作品でした。 続いてお造り。◎造 り社長が早朝から小田原市場で競り落としてきた新鮮な魚なのです鰺と蛸の刺身でした。鰺の味がピカイチ。妻は鰺の単品を叶わね追加オーダー。やはり叶わぬ『請い』ならぬ『鰺』でした。私はお腹がすいていたので、にぎり寿司を注文。やはり?鰺のにぎりは妻の口へ。◎小 鉢...牛タタキ肉が甘く、ソースにおろし(ショウガ+大根)がアクセントを効かせていました。◎油 物...ヤーコンえび真丈はさみ揚げヤーコンは妻は初TRY?私はヤーコンと挽肉のはさみ揚げを食べたことがあります(行きつけの飲み屋のメニューです)。ヤーコンは南米アンデスのサツマイモのような根菜。ご存知のとおり、アンデス地方は世界でも有数の長寿国です。そんな現地の方が食しているのがこのヤーコン。来月の旅行時も何度か食べることになるのでは。何日分長生きが出来るのでしょうか? ◎御 飯...あさり御飯 小ねぎ タタキゴボウ妻もお腹がすいていたようで、ひたすら無言で味わっていました。◎お 椀...澄まし汁◎香の物◎デザート 甘さが抑えられたチョコレートムースに生クリームがのっていました。お腹もいっぱいになり、写真も忘れてしまいました。『始め忘れれば終わりも忘れ』でした。あっという間の2時間弱のランチでした。途中社長『けんさん』も横に座ってくださり、私のブログや農園、養蜂の話、そしてけんさんの健康維持のための散歩やお子様の話で大いに盛り上がりました。帰りに店の前のプランターに桃太郎トマトが3本植えてありました。見事な苗で成長も順調なようです。けんさんが苗を購入し移植し面倒を見ているとのこと。公私ともに超多忙の中、野菜を育てる気持ちを忘れないで頑張っていらっしゃるご様子が解るのです。同じ趣味の野菜農夫としてうれしい限りです。今度の土曜日にわが農園にお子様を連れて、苺狩りにご来園の約束をして店を後にしました。帰りの電車の中で妻が『あまりに美味しかったので、今は夕飯のおかずが考えられないは』の職場?放棄の発言アリ。また行ってみたい店、また味わってみたい味、また会ってみたい 『けんさん』そして店員なのです。どうぞ皆さん一度行ってみてください。後悔しませんよ!!!!。 海鮮和食家『いしけん』 http://www.ishiken-fs.jp/『けんさん』へ:CM料金は一切必要ありませんのでご安心を!!!!!!!!

2009.05.05

コメント(2)

-

巣蜜用巣枠の設置

連休も残り少なくなってきました。 巣蜜の生産を分蜂群のFAMILYにお願いすべく、昨日試作した巣蜜用の巣枠をこの巣箱にSETしました。前夜に更に木工ボンドで接着を強化しました。木ねじでの補強が出来なかったからです。今朝この巣枠を持って養蜂場へ。購入した巣礎枠の外形に合わせて試作しましたので問題ないとは思っていましたが、内検用具の『8回転』に載せてみましたが見事に旨く載り安心しました。分蜂FAMILYの巣箱を開放し、巣枠の一番外側にこの巣枠をSETしました。このFAMILYのミツバチ嬢達は、私の意志をつまり新しい構造の巣枠の意味を理解してくれたでしょうか。今までは無駄巣は全て取り除いていたわけですが、今回は無駄巣をこの巣枠にどんどん作りなさいと100%の方針転換をミツバチ嬢に頼んでいるのですから。我が儘な物ですね。しかしながら巣礎なしでこの巣枠に無駄巣を作ってくれるのか非常に興味がある養蜂2ヶ月の新入生の実験なのです。しばらく様子を見ていると、蜜蜂嬢達も落ち着きを取り戻し、採蜜活動を再開してくれました。蜜蜂嬢の動きを見ていると、明らかに巣箱を出た直後に、Uターンし北の方向に向かっているのが観察できました。戻ってくる蜜蜂嬢達も同じ方向から飛来します。実はこの方向は、ストロベリーキャンドル(クリムソンクローバー)の花が真っ盛りの農園がある方向に一致します。この蜜を集めに行っていることは間違いありません。直線距離にして300m程度でしょうか。帰りにこの花畑に立ち寄って、農作業車(自転車)を降り、しばらく観察していると、多くのミツバチが緑のキャンドルの真っ赤な炎のような花に戯れているのが確認できました。もちろん私の愛する、我が蜜蜂嬢に違いないと確信と満足を得て『アラカン養蜂人』はペダルもそして心も軽く帰宅したのでした。

2009.05.04

コメント(3)

-

春の花たち

我が実家の庭の片隅でもみじが花を付け、そして実を付けていました。もみじに花が咲き、そして実(種)がなるのをごぞんじでしょうか?ちょうど今、竹とんぼのような形の赤い実(種)を付けています。竹とんぼのような赤い羽根状の茎元二つのふくらみの中には、もみじの種があるのです。まだ実が大きく膨らんでいないので解りにくいですが。この実が大きく膨らんだ後、風がふくと、プロペラのようにクルクルと回転しながら風に乗り飛んでいきます。遠くへ飛んでいけるように工夫した形になっているのです。蕗を採った竹藪の片隅にオオムラサキツユクサの花が咲いていました。よく見かけるツユクサとの違いは、ツユクサは花弁が二つですが、オオムラサキツユクサは花弁が三枚で美しい青色、毛が生えた雄しべが6本あります。また、葉っぱもイネ科のように細身です。小学生の頃(50年近く前ですが)ツユクサを利用して色水の実験をした記憶があります。青い水に重曹?を入れると緑色に変わり、酢を入れるとピンクに変わったのです。そしてこの2種類の水を混ぜると元の青水に戻るという実験でした。花に含まれる色素が、PHによって変化し色が変わる実験でした。万葉集に「月草に 衣は摺(す)らむ朝露に 濡れての後は 移ろひぬとも」と歌われているのも、露草の色が服についても、直ぐに色あせるという意味です。朝露に濡れている姿がなんともいえませんし、雨上がりも似合う花ですね。すぐしぼんでしまう そして 色も・・・人の心の移ろいやすさを万葉集のこの作者は詠んでいるのでしょう。 私の部屋の前には小手毬が白い花を付けています。小さな五弁の花が半球状に集まりそれがあたかも一つの花であるかのように見えます。小さな手毬とはうまく名前をつけたものです。垂れた小枝に花を付けるこの小手毬は、日本的な美しさが私には何とも言えませんね。そして鈴蘭。芳香のある鈴のような白い花を複数個、葉の下側に隠れるようにつけています。「鈴蘭」という和名はこのベルを下げたような花形に由来します。これも日本的な美しさを見せる花です。そして明るい新緑の中で花咲くスズランのようすは、『アラカンオジサン』を優しい気分にさせるのです。毎年咲いてくれるダッチアイリス(Dutch Iris)、今年も青紫色の見事な色を示して咲いています。花びらの中の黄色のアクセントが見事ですね。ナガミヒナゲシ(長実雛罌粟)は、ケシ科の一年草。日本では帰化植物として知られています。現在では温暖な地方の都市周辺を中心に繁殖しています。我が家も10年ほど前に近所の野原から種を取り庭に撒きましたが、繁殖力が驚くほど強く、庭中に繁殖してしまいました。オレンジ色の綺麗な花を付けるのですが、この繁殖力にはお手上げです。そして奥には紫色のセイヨウオダマキ。紫と白の混合花。何種類か咲いていましたが勢力争いが激しい様で3種類ほどに減ってしまいました。この花も繁殖力が強く毎年可憐な花を見せてくれます。そしてプランターの金盞花の1本が面白い花の付け方をしています。中心に小さな花がありその横から10個もの花を付けているのです。言葉は悪いですが狂い咲き状態です。何が起こったのでしょうか?

2009.05.04

コメント(0)

-

巣蜜

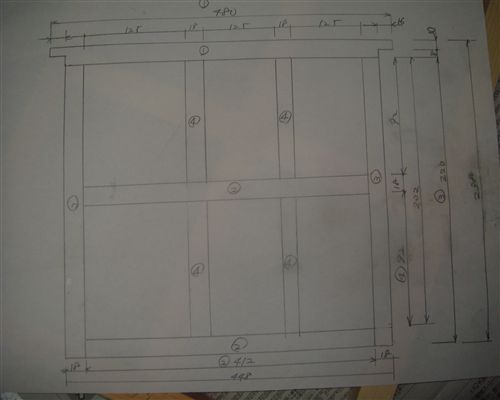

共同養蜂者のEさんが蜜蜂嬢に『巣蜜』を作らせて食べてみたいと先日言っていました。ところでハチミツとは花蜜を集めたミツバチが体内の酵素を加え、その成分を変化させて巣房に詰めたものです。 これを煮詰めて余分な水分を飛ばし糖度を高めたものが、「加工ハチミツ」または「精製ハチミツ」と呼ばれています。その他に、「完熟ハチミツ」と呼ばれている、ミツバチが作りあげた自然のハチミツがあります。それは、巣房におさめたハチミツを、ミツバチ自身が羽ばたきなどによって余分な水分を飛ばすことで糖度を高めていくのです。 水分が飛んで糖度78%以上になると、腹部から分泌するミツロウでハチミツが詰まった巣房にしっかりとふたをします。白いミツロウでふたをしたハチミツは、自然の花の香りと濃縮された蜜がぎゅっと閉じ込められているのです。この完熟ハチミツが詰まった巣房をそのままカットしたものが『巣蜜(コムハニー)』と呼ばれています。 コムとは、ハチの巣の意味。 コムハニーは、巣ごと食べれるハチミツなのです。 ふたの役割や、6角形の仕切りをしているミツロウは食べられるロウですので、コムハニーは巣そのままを食べることが出来るのです。と言うわけで、今日の午後、別の用事で妻と行きつけのホームセンターへ。明日午後から天気が崩れるとのことなので、雨が降ったらこの『巣蜜』用巣枠を作ってみようと考えホームセンターで、18mm角材、木工ボンド、木ねじを購入してきました。まずは、自宅にある巣礎枠の外形を実寸し、それに基づき手書きの製作図を作ってみました。図面が出来上がると、急に試作してみたくなり、角材の寸法取りをした後、物置のノコギリを取り出し切断。そしてそれらを組み合わせてボンドで繋げました。この後、購入してきた木ねじで補強しようとしましたが、細い木ねじを購入してきたため我が家にこれに会うドライバーが無かったのでした。眼鏡のフレーム調整時に使うドライバーがあり、先端は会うのですが、力が入らず使い物になりませんでした。しかしながら、ボンドだけでかなりしっかりした物になりましたので試作はまーまー?。但し、使用したノコギリ歯が薄くないため寸法に誤差が出てしまうこと、垂直に切っているつもりが斜めに切ってしまっている等、組立時に問題が発生しましたが、ヤスリ等が無いため、ナイフで簡単に削り、ボンドで無理矢理着けてしまいました。明日はこれを巣箱の中に入れてみたいと思いますが、巣礎無しでも旨く行くのでしょうか?インターネットを見ると巣礎が付いている写真が載っていました。そして更に内に枠があり、巣蜜が出来上がると、この枠ごと外せるようになっているようです。私の試作品は巣蜜が完成したら、ナイフで枠に沿って切らなければならないのです。下記の写真は楽天市場に掲載されている『巣蜜』の商品です。(http://item.rakuten.co.jp/feed-estore/0004918/) このような巣蜜が採れることを願いながら、養蜂2ヶ月の素人が、他に優先してやらなければならないことがあることを承知しながらも、無謀にも挑戦しているのです。

2009.05.03

コメント(3)

-

ご家族でミツバチに会いに

昨日は朝から、共同養蜂者のEさんがご家族全員で蜜蜂嬢の世話に来てくれました。奥様も農学部ご出身とのことで大いに関心アリとのことでした。このご夫妻のDNAを引き継いだお子様達は、蜜蜂の大群をみても全くOKなのです。Eさんがご自宅から、我々が開発?した点検用具を載せる為のテーブルを運んできてくれ ました。支柱はアルミの折りたたみ式、テーブルも折りたたみ式ですので非常に扱い易いのです。早速、このテーブルの上に回転台を載せました。その上に内検用具(『8回転』と勝手に命名)を載せ内検スタート。まずは分蜂FAMILYとのご対面です。左に屈んでみ観ているのがメタボな私。指先で巣枠を回転させようとしているところをEさんに激写されました。横はEさんの奥様とお子様達です。そしてこの『8回転』の優れている(またまた自画自賛)ところは、外れて落下する心配なく巣枠を水平にも回転できるのです。よって王台が既に蓋がされているのかどうかが簡単に確認できるのです。メタボな養蜂人の顔はモザイク処理。自分の顔にモザイクを掛けるのはチョット複雑な心境ですが・・・・・。女王蜂が活発に動き回っていました。Eさんが百均で準備された赤のマニュキアを女王蜂の羽に付けドレスアップしてあげました。今回で2回目のお色直しです。前回は白でしたが不十分のため今回のお色直しとなりました。新女王群も女王蜂が元気で一安心です。まだ交尾前なのでしょうか、やや小柄なままです。こちらは、交尾のための飛行が終わるまで、お色直しはお預けとしました。そして最後に2F建て高級マンションに住む継箱FAMILYです。この群はそろそろハチミツが採れるBIG FAMILYです。師匠の相模庵さんから、2Fには蛹の蓋が多く掛かっている巣枠を移動せよ、そして隔王板を取り付けよと。これにより成虫になった後の空の巣室がハチミツ倉庫に変わると。女王蜂はこの隔王板は通過できないため、2Fでの今後の産卵は無くなり、2Fはハチミツ倉庫専用室と言う甘い部屋に変わるのです。帰りに例の花畑へEさん家族をご案内しました。更に真っ赤になっており、いや真っ赤と言うよりは深紅になって来たのです。我が蜜蜂嬢も盛んに訪れていること間違い無しですが声を掛けて『くれない』のが残念です。そして我が実家の竹藪へ、目的はフキ(蕗)の収穫です。フキは数少ない日本原産の野菜の一つです。平安時代から野菜として栽培されていますが、今でも全国の野山に自生しているので、この時期にに若い葉柄(ようへい)を採って山菜として楽しむ事もできるのです。フキは野菜でもあり山菜でもあるわけです。 透き通った淡緑色の葉柄は独特の香りと苦味を持ち、さわやかな春を表現する食材ですね。毎年、この連休中に収穫に行くことに決めているのです。早速妻がキャラブキに仕上げてくれました。1年ぶりの懐かしい味です。そしてタケノコも収穫しました。既にかなり大きくなっているタケノコですが、まだ土から顔を覗かせたばかりのものもあるのです。 成長が早く、10日(旬内)で竹になるといわれるところから「筍」の字があてられたと聞いています。コリコリとした歯ごたえと独特の香りがたまりません。そしてもう一つ、妻が自然の恵みを買ってきてくれました。それは白魚です。今日の夕飯は、蕗、タケノコ、白魚と自然の恵みの3点SETが卓上に並びました。そして自然の恵みである蕗という山菜と、春の香り高い旬の筍、そして春のこの時期しか獲れない生白魚を堪能した、充実し一日でした。------------------------------------ところで、今日の朝日新聞夕刊にこんな記事が。無届けでミツバチ飼育、容疑の男を書類送検 大阪府警 2009年5月1日19時49分『養蜂業者ではないのに無届けでミツバチを飼っていたとして、大阪府警は1日、同府東大阪市の自営業の男性(69)を府みつばちの飼育の規制に関する条例違反容疑で東大阪区検に書類送検した。 布施署によると、男性は府に届け出ず、昨年5月下旬~今年4月、自宅の車庫の軒下に巣箱(約40センチ四方)を二つ置き、ミツバチ約7千匹を飼育していた疑いが持たれている。条例で巣箱は人の出入りのある場所から20メートル以上離れていなければならないが、男性宅は住宅密集地にあった。近所の人が「子どもが刺される恐れがある」「ハチのふんで洗濯物が汚れる」と同署に相談していた。 男性が05年に巣箱を置いたところ、昨年5月ごろからミツバチが営巣するようになったという。調べに対し、男性は「蜜をとって、狩猟でクマをおびき寄せるのに使うつもりだった。条例は知らなかったが、周辺住民に迷惑をかけた」と話しているという。我が養蜂場は既にミツバチ飼育届けを提出済みで問題ないが、検査には未だ来てくれていない。でもいきなり書類送検とは、いろいろと経緯があったのであろう・・・・・。

2009.05.03

コメント(1)

-

川越 散策 その4

それにしても良く歩きました。そして義兄も頑張りました。約10kmは歩いたのではないでしょうか。帰りは東武東上線の川越市駅から川越駅へ。そして同じルートで帰るのは面白くないとの義兄の意見で、高麗川経由で八高線で八王子へ。この線を利用するのは二人とも最初で最後ではないかと両者の意見が一致・・・???。そして横浜線、小田急線を乗り継いで帰宅したのでした。そしてお土産は勿論サツマイモのお菓子。川越といえば「サツマイモ」なのです(何でなのかは、良くわかりませんが・・・・・・・)。味見を目一杯し厳選しました!!。一つは芋十「まつば」。要は「芋せんべい」なんですが、止められない~とまらない~って感じの芋菓子なのです。写真を撮る前にすでに半分無くなっています。誰の仕業?勿論私でした。もう一つは「ちっぷ」。紫イモを薄くスライスしたサツマイモチップです。どちらもサツマイモを油で揚げて、糖蜜をつけた菓子ですが、我が蜜蜂嬢のハチミツをつけたら更に超高級なお菓子になり、売り上げ倍増、間違い無しですが・・・・・。この店は昭和39年ごろ、TBSで放送された 渥美 清 主演の「ないてたまるか」のモデル店とのこと。こちらの店でドラマの撮影を行ったという。店にはその時の撮影風景などが保存されていました。それにしても味見をしすぎた『メタボなアラカンオジサン』なのでした。 ----------------完--------------------

2009.05.02

コメント(1)

-

川越 散策 その3

続いて川越城本丸御殿まで足を伸ばしました。残念ながら現在は保存修理工事中で、工事柵である、周囲のパネル展示を見ることになりました。川越城は、長禄元年(1457)に、上杉持朝の命により、家臣のあの有名な太田道真・道灌親子が築いたといわれています。江戸時代には江戸の北の守りとして重要視され、代々幕府の重臣が城主となっていました。現存する建物は嘉永元年(1848)に建てられたもので、本丸御殿の一部として玄関・大広間・家老詰所が残り、川越藩17万石の風格をしのばせているとのことですが・・・残念でした。次の機会に是非。そして近くにある三芳野神社へ。三芳野神社は、川越城の鎮守として寛永元年(1624)、時の城主酒井忠勝によって再建されたといわれています。 この天神様は、わらべ唄「とおりゃんせ」発祥の地といわれています。妻に言わせると、この歌の発祥の地は全国にあると・・・・・????。川越城内にあったため、一般の人の参詣はなかなか難しく、その様子が歌われていると伝えられています。♪♪ とおりゃんせとおりゃんせ,ここはどこのほそみちじゃ,てんじんさまのほそみちゃ・・♪♪この歌が解る方は『アラカン』以上?次ぎに喜多院を訪れました。慈覚大師が830年(天長7)に創建した天台宗の名刹です。正式には星野山無量寿寺喜多院という長い名前。江戸時代初期、名僧天海大僧正が住職をつとめた寺として、また江戸城から移築された三代将軍徳川家光・春日局ゆかりの建物をはじめとする、多くの文化財を所蔵している。喜多院の名は川越をというより、埼玉県を代表する寺院とのことでした。そしてこの天海は出自の曖昧さもあり、小説等で出てくる説として、天海が足利将軍家12代足利義晴の子という説や明智光秀と同一人物だと言う説もある例の人物です。確かに墓所である日光に「明智平」という場所がありますよね。うーーーーーーーん。境内の近くで昼食を済ませて、更に歩きました。日光に輝く緑が鮮やかな景色でした。日本三大羅漢の一つに数えられるこちらの五百羅漢は、人間の喜怒哀楽をよくとらえた様々な表情の石仏群で500体以上が境内に並び、観光客の人気を集めていますが、有料でしたので、脇から写真のみパチリと。罰が当たらない事を祈っています。

2009.05.02

コメント(0)

-

川越 散策 その2

更に進むと、途中人力車に遭遇。人力車に乗って説明を聞きながら蔵造りの街並みを見物するのも趣があるやに思いました。途中、青と赤の傘が拡げてありました。よく見ると雨に濡れると綺麗な花びらが浮き上がってくる仕掛けの傘を売っているのでした。粋な傘です!!!そして雨の日には、この川越の蔵街に似合う和傘であると感じたのでした。そして木炭でできた各種製品を販売している店がありました。鸚鵡や子犬を形取った品物が陳列されていました。これはどの様に製作されたのでしょうか。1本の炭から削りだしたとは思えませんので、おそらく木炭粉末を型に詰め成形されたのでしょう。製法はともあれ女性に人気があるようで、買っていく女性が多くいました。部屋の脱臭を兼ねてのマスコット商品ですね。

2009.05.02

コメント(0)

-

川越 散策 その1

義兄と川越の蔵造りの町並みを見学しに行ってきました。NHKの朝の連続テレビ小説『つばさ』の舞台となっている地です。川越は江戸時代に川越藩の城下町として栄えましたが幸いにも戦災の難を逃れたため、歴史的な町並みや寺院等が多く今も残っている街なのです。『世に小京都はあれど、小江戸は川越ばかりなり』と謂われ、『重要文化財建造物保存地区』に選定されています。朝8時に自宅を出発し、行きは湘南新宿ラインで大宮まで直行、大宮から埼京線に乗り換え川越駅へ。最初に駅から最も近い川越八幡神宮を訪ねました。この神社は平安時代に上総、下総、安房3国で起きた『平忠常の乱』において、これを鎮圧する為に派遣された源頼信によって必勝祈願のために建立されたとのこと。この境内にある大きな銀杏の木は縁結びの御利益がある木として有名。由来は現在の天皇が誕生されたときに植樹した男銀杏と女銀杏の2本の木が、いつの間にか寄り添い株元で1本に合体したことに由来していると説明板にありました。クレアモール(商店街)を進み大正浪漫通りへ。古き良き大正時代を思わせる情緒あふれる大正浪漫夢通りです。そこかしこに懐かしい風情が漂います。通りの外れに川越商工会議所がありました。建物は昭和2年12月建造され、現在は文化庁登録有形文化財になっているとのこと。外観は直径約1m程の列柱を配した重厚な構えになっており,交差点側にバロック風の装飾を付けた特徴的な出入口を設けるなど,時代の特徴を伝える銀行建築になっていました。まるで古代ギリシャ神話に出てきそうな外観でしたが、残念ながら内部の構造は確認できませんでした。そしていよいよ蔵造りの街並みへ到着。この蔵造りの街並みが出来た由来は、明治26年の大規模な火災に因るとのこと。この大火で川越の街は殆どの建築物を失ったのですが、唯一この蔵造りの街並みのみが消失を免れ、その後の戦災も逃れ現在に残っているのです。どの蔵も黒漆喰の重厚感ある壁と、屋根には大きな鬼瓦が載っており見応えのある街並みでした。残念ながらこの日は歩行者天国になっていないため、往来する車が多く、この車がなければと感じたのは私だけではないはずでした。しばらく歩いていくと右手奥にひときわ高く聳え立つ大きな木造の塔がありました。これが川越のシンボル 時の鐘です。江戸時代の寛永年間(今から400年ほど前)に当時の川越城主の酒井忠勝によって建設された建物とのこと。三層造りになっており高さ約16m、下に急勾配の階段がありましたが、観光客が昇らぬような処置が目立たぬように施されていました。古き良き街を残すための深い配慮が感じられたのでした。一日4回、時を告げる鐘の音が聞こえるようですが、人が鐘を打っているのでは無く機械によるものとのことでしたが時間が合わず鐘の音は聞けませんでした。

2009.05.02

コメント(0)

-

シュロ

我が庭の横に植えてあるシュロ(棕櫚)の木が花を付けました。木の上の葉の間から大きな花枝を出して黄色の小花が無数に密集しています。ちょっと不気味、まるで恐竜の舌、それとも肺?。舌は小さな丸い蕾?の塊です。タラコにも似ています。南国の植物のシュロです。亡き父が30年以上前にこの家の新築時に植えてくれたと記憶しています。最近はシュロ自体を見かけることが少なく、花もそれほどきれいではない?ので、この花を知っている人は少ないのではないでしょうか。このシュロの幹は繊維(いわゆるシュロ毛)によって覆われています。父が庭先でシュロ縄を編んでいたことを思い出します。この繊維は分解しにくく、水に浸かってもほとんど腐らないので、石油製品のない時代においては非常に貴重な資材であったのです。今でも庭園の竹垣や木の幹などを結ぶ紐、建築用の縄などに利用されているためホームセンター等でも売られています。シュロは雌雄異株だそうで、上の写真はどうやら雄花の花序。無数の蕾がぎっしりと寄り集まっています。雌株は両性花をつけるのだそうです。葉は円形で扇状に深く裂けた葉を四方に伸ばしています。細長い葉柄の先に手のひらを広げたように葉の本体があります。葉柄は細いですが固くてとても丈夫です。断面は三角形をしています。大きな葉を、光を十分受けられる場所まで差し出しているのです。幼い頃、オバーチャンがこのシュロの葉を編んでハエたたきとして利用?していたのでは?。定かではありませんが。落葉した木々が寒々しい真冬の我が庭で、ひときわ生き生きしているのがこのシュロの木。シュロは樹木の古代の形を残した木だといいます。確かに、このシュロの傍らを先ほどの大きな黄色い舌を出しながら、恐竜が闊歩し、空には翼竜が舞っていた時代を想像してしまう木ですね。

2009.05.02

コメント(3)

-

スイカ定植用畝作り

久々の農作業報告です。 一昨日、蜜蜂用に片付けずに、花が咲くのに任せていた春野菜のブロコリー、キャベツ、白菜、大根等を漸く抜き出し、整理しました。この後消石灰を撒いておきました。昨日は、この場所にスイカの苗を定植すべく、鍬を片手に悪戦苦闘の2時間でした。今年も、スイカは皮が黒くなるタヒチスイカ、そしてラグビーボールのような形になるマダーボール、養蜂の師匠から頂いた黒部スイカの3種類にTRYするつもりです。今年も全て種蒔きからの挑戦です。施肥は今年も『待ち肥法』です。これは施肥を株元から横にずらして施用する方法です。定植する日の近くに米糠など未発酵の有機飼料が施せますし、肥効が出るのが遅いため、初期の繁茂が防げるのです。今年もツルを畝の両側に伸ばす予定ですので、両側に施肥用の溝を作り、ここに甘みを出すための過リン酸石灰と米糠、鶏糞の混合物を鋤込みました。油かすは窒素分の含有率が高いため、肥効の出るのが早く、ツルぼけを招きやすいから素人は使わない方が良いと近所のプロの方に教えてもらった事があります。その後定植した苗の生長を早めるためのビニールトンネルを造り、スイカ定植の準備は 終了しました。来週初めに定植したいと思います。その後はツルが伸びる方向に、このために栽培しておいた麦わらを敷き藁として敷く予定です。これはスイカのツルの巻きひげをこの藁に絡ませてツルが風で動かされないようにするためです。あとはほったらかし栽培です。ツルも伸びるに任せています。時々スイカの茎葉が埋もれるようになったらその草取りをする程度。収穫時期の判断は未だに自信がありません。実の付く節の巻きひげがすっかり枯れたらとか、スイカのお尻が十分凹になったらとかいろいろ聞きますが決定的な方法を教えて欲しいのです。よって、我が農園からスイカを持って帰る方には、自己責任で選んでいただいています。 続いて枝豆の畝作り、こちらは遅霜のないことを信じて、マルチのみでビニトンはやらないこととしました。実はチョットお疲れさんであった事もやめた理由なのですが。

2009.05.01

コメント(3)

-

4月の太陽光発電 実績

4月の我が太陽光発電の実績が纏まりました。(5.76kw、南東向き、25°、台所はガス)発電量:756KWH⇔昨年7月 717KWH(旧記録)売電量:556KWH⇔ 同 531KWH(旧記録)消費量:794KWH売電比率:73.5%発電量、売電量とも昨年5月の発電開始以来、最高の新記録となりました。発電量は日平均25.2KWH/日と素晴らしい実績です。今月は上旬の晴天続きと、ここ5日間の快晴に恵まれ26日から昨日まで毎日30KWH/日以上を発電したのが新記録樹立の大きな要因でした。これを裏付ける数値として、気象庁からでている過去の日照時間からの予想日照時間がありますが、この数値が予想:164hr/月に対して204hr/月と125%となったのでした。太陽光発電はこの日照時間が大きく影響しますので非常に関心のある数値なのです。発電開始以来の総発電量は既に6000KWHの大台を超え、6306KWHとなっています。導入時のシミュレーション数値はやや安全を見て6000KWHとしていましたので既にこの想定値をクリア-しています。今月の発電量が今月と同等実績になれば7000KWH/年も夢ではなくなりました。相変わらず夜型生活の我が家ですので、昼間発電した電力は、かなりの比率で東京電力さんに得ることが出来るのです。今月の売電量は556KWH、これも新記録となりました。売電比率は73.5%と発電量の約3/4を売電しています。消費電力794KWHのうち60%前後が、料金が1/3のエコキュートに使われている深夜電力量ですので、売電収支は大幅黒字になっています。東京電力さんの4月分の電気使用量のお知らせと振り込み金額が楽しみです。後は東京電力さんが一日も早く、現在の約2倍の50円/KWHで買っていただけるよう首を長くして待っている『アラカン発電所長』なのです。 ところで今日の早朝、農園に向かいながら太陽光発電パネルを見ていたら、なんと電信柱の陰が我が太陽光パネルに。今まで田舎の畑の中にあり、南面は全て畑であるので、陰は一切出来ないと思っていましたが、太陽がだんだん東側から昇るようになり、電信柱の陰がパネルを尋ねるようになったようです。朝の30分程度でしょうし、1枚のパネル全体が陰になるわけでは有りませんので、あまり発電量を下げることには繋がっていないと思いたいのですが。

2009.05.01

コメント(1)

全43件 (43件中 1-43件目)

1

-

-

- 旅のあれこれ

- 北海道開拓時代の風景

- (2025-11-19 10:02:55)

-

-

-

- ちいさな旅~お散歩・日帰り・ちょっ…

- 🍁紅葉🍁登山(*^o^)/\(^-^*)

- (2025-11-19 06:39:09)

-

-

-

- ディズニーリゾート大好っき!

- 2025.11.14★JAL貸切ナイト☆レポート

- (2025-11-15 13:34:40)

-