2009年12月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

スナップエンドウの定植

スナップエンドウの定植を行いました。 スナックエンドウ(他にスナップタイプエンドウ、スナックタイプエンドウなど)とも呼ばているようですが、これは商品名として扱われており、農水省により名称が統一されスナップエンドウが正式な名称となったとの事です。スナップエンドウはアメリカから導入されたエンドウの品種。さやが柔らかく、さやと豆の両方を食べることが出来るのです。さやは肉厚で甘みが強く、さっと塩茹ですると鮮やかな緑と甘みが楽しめ、ビールのつまみには最高なのです。つる有りとつる無しが有りますが、我が農園では、実付きの良い?つる有りを毎年栽培しているのです。苗はまだ小さく、強風に遭うと回されてしまい切れてしまうので、これを防止する為周囲に小枝を挿しました。そして農園から見た富士山です。週末に雪がかなり降ったようで裾野まで真っ白く輝いていました。しかしながら、我が家に戻ると玄関横にはすでに匂い水仙が咲き出しています。なんともいえない良い香りの水仙なのです。今週は真冬の到来とのことで、気温が下がるとのことですが、既に我が家の庭には春の先端が姿を現しているのです。『富士山は真白き雪に被われど 水仙咲きて春の息吹す』 『この年もあと一枚の暦なるが 今日から始まる我が日々いかに』 ---詠み人知らず---

2009.12.15

コメント(5)

-

春の開花に向けて

我が家の横の畑の皇帝ダリアが依然として多くの花を開いています。台風の強風の為に、折れてしまいましたが、これに負けずに開花を続けているのです。そして畑の反対側の片隅には、八重咲きの皇帝ダリアも開花の準備を始めています。毎年八重咲きのものは一重に比べて半月ほど開花が遅れるのです。花の大きさは半分程度の小振りですが、先頭に立って花が開いているものを発見しました。 養蜂場の畑には、ミツバチの為に秋に播いた菜の花が10センチ以上に成長しています。いずれもチョット「密」に播きすぎましたが、これも『蜜』の為なのです。昨春の写真と共に掲載しました。春に咲く黄色の花には、菜の花、タンポポ、水仙、福寿草、クロッカス、等ミツバチが好きな花がたくさんあります。何故、春の花に黄色が多いのか不思議に思う人がいると思いますが、それにはちゃんとした理由があるのです。春に咲く花に黄色や白が多いのは、受粉を媒介する昆虫に関係があるのです。春にいち早く活動を始めるハチ、アブの仲間が最も敏感に反応する色が黄色なのです。誰のために咲かす花かというと、もちろん、花粉を運んでくれるこの虫たちのため。同じ種の花に花粉を運んでもらえるように、虫たちの好みに合わせて花の色を決めるということなのでしょうか。大自然の不思議と神秘を感じざるを得ません。 そしてこちらは真っ赤に咲く『ストロベリーキャンドル』の若芽です。冬は寒さに耐えるかのように低く葉を広げていますが、春になると茎を伸ばし先端に細長い真っ赤な花を咲かせます。その花の姿からストロベリーキャンドルの名前があります。別名のクリムソンクローバーやベニバナツメグサは「赤い花が咲くクローバー」という意味なのです。実用的な植物なのです。花はサラダ、お茶にでき、上質のハチミツもとれるのです。葉っぱはよく茹でれば栄養価の高い野菜として食用にできたり、またマメ科の植物の特徴で「窒素固定」作用で根に根粒ができ、緑肥(休閑期に栽培し、腐熟させずに生のまま土にすき込んだ肥料)にできるのです。 そして『レンゲ』の若芽。ミツバチの大好きな花です。地方によっては、レンゲでなく、ゲンゲと呼ぶところがあるのです。レンゲ蜜は日本のハチミツの代表とも言えるハチミツです。昔は冬場の水田などにレンゲが植えられていた事から日本各地で採取されていましたが、最近は採取が難しくなっているとのこと。味には上品なコクがあり、色も淡い黄金色をしていて、まさにあらゆる点でハチミツの王様と形容されています。寒くなると結晶しやすいと言う特性があるのです。今から春の到来を今か今かと待ち望んでいる『素人養蜂家』なのです。

2009.12.14

コメント(4)

-

ミツバチの内検

昨日は、この時期にしては非常に暖かくなった為、ミツバチ達の内検を実施しました。蜂友のEさん、Kさんそして野菜の収穫と内検の見学をかねて横浜からFさんも駆けつけてくれました。合計4名での賑やかな内検実施でした。E群は依然として頑張ってくれています。数は少しずつすくなくなって来ているような気もしますが女王蜂も元気に歩き回っていました。砂糖水を給餌箱に入れて、温度低下を防ぐ為早々と蓋をしました。NJ1と同じビニール温室に交換しこれを上から被せました。以前のものは小さく地上部まで届いていませんでしたので、この方が保温性が高まる事は明らかです。頑張って欲しいものです。次にNJ1群の内検を実施しました。巣箱の蓋を開けると羽音が『ブンブン』と聞こえてきました。巣枠を取り出してみると、相変わらず女王蜂が元気に産卵を続けていることが解ったのです。巣枠の中央部分は蛹蓋が一面に拡がっていました。成虫となった蜜蜂は蓋を破って出てくる姿も確認できました。給餌箱に入れておいた蜂蜜と疑似花粉は全て完食してくれていましたのでそれぞれ砂糖水と疑似花粉を補充しました。女王蜂も元気に動き回っている姿を確認できたのです。他の巣枠にも蛹蓋や白い幼虫の姿も確認できました。内検終了後、保温用のビニール温室を元通りに巣箱に覆い今回の内検を終了しました。やはり内検時の『ブンブン』の羽音がこの作業のBGMには必須であることを皆で実感したのでした。内検終了後も、この暖かい気温と過保護の如き外壁断熱?効果により元気に巣箱を離れ飛び回り始めたのでした。

2009.12.13

コメント(2)

-

ブロッコリーとカリフラワー

我が農園のブロッコリーとカリフラワーを収獲しました。花野菜の代名詞、ブロッコリーとカリフラワー両者はいわば『兄弟』なのだそうである。紀元前より、地中海沿岸で古代ローマ人が食用としていた野生のキャベツから、まずブロッコリーが派生したのだと。そのブロッコリーがさらに突然変異し生まれたのがカリフラワーと考えられていると。つまりブロッコリーが『兄』、カリフラワーが『弟』。両者は栄養価が極めて高く、美味しいことから15~16世紀にはヨーロッパ各地で食べられるようになったとのことである。日本への伝来は、明治初期、本格的に普及したのは昭和40年頃から始まった「サラダ」に代表される食生活の洋風化がきっかけとのこと。当初は栽培技術の向上などからカリフラワーが消費を伸ばし、一方のブロッコリーはマイナーな存在。しかし緑黄色野菜の栄養価が認識され始め、昭和55年(1980年)以降は立場が逆転し、ブロッコリーの生産量が飛躍的に高まり、「栄養野菜の代表格へ」その影響で現在のカリフラワーの最盛期の約半分になっているとのことである。 【スタイル アサヒ 12月号】より抜粋私はブロッコリーよりカリフラワーの方が好きであるが、農園仲間の姉たちの農園ではカリフラワーは栽培していないのである。そして、花蕾が大きくなりはじめたカリフラワーは、霜による黒変と日焼けを防ぐため、葉を寄せ集めて鉢巻をしてやったのである。

2009.12.12

コメント(1)

-

風船唐綿(フウセントウワタ)

仕事で行った宮崎の浄水場の道路脇で『風船唐綿』を発見しました。とげとげをもつ丸い実の形がなんともユニークなのです。 実の大きさはかなり大きく子供のこぶし大。とげとげ部分は痛くない秋の実なのです。この後、実がカパッと割れ、中から綿毛とタネが出てくるおもしろい植物です。 これと良く似た植物に『風船葛』 がありますが、こちらも初秋に緑色の風船形のユニークな実がなるのです。 風船唐綿のようなとげとげはないのです。蔓性でまわりのものにどんどん巻き付いていくので、そこから「葛(かずら)」の名がついたとのことです。

2009.12.11

コメント(3)

-

宮崎の夜

宮崎から本日夕方戻りました。雨の2日間でした。昨晩は仕事が終わりホテルへ戻った後、ホテル近くの店で夕食。この宮崎の街もクリスマスを間近に控えイルミネーションやライトアップで輝いていました。アーケードには緑や白のLEDライトがカーテンの如くに美しい二次曲線の姿を。そして青も負けずに輝いていました。ショーウインドウも虹の如くにいろいろな色が目映いばかりの美しさで。そして懐かしき昔もオモチャや駄菓子の店が。私と同じ世代の方たちが店を訪れていました。そして夕食にはもちろん『宮崎地頭鶏』の炭火焼きを注文。この「地頭鶏」は宮崎県および鹿児島県が主たる産地の日本在来種で、名前の由来は、極めて美味しい肉であることから、この鶏を飼育していた農家の人達が島津藩の地頭職に献上していたことによるのです。「地頭鶏」は一般の地鶏や銘柄鳥と比べてとても育成が難しく、種の保存のため昭和18年に文部省から天然記念物に指定され、「幻の地鶏」とも言われているとの説明書きが店の壁に。そして締めには名物『冷や汁』を。焼いたあじをほぐし、焼き味噌をのばした汁に、豆腐、きゅうり、ミョウガの薬味を入れてアツアツのご飯にかけて食べる名物料理なのです。まだまだ宮崎名物料理はあるようですが、食べ過ぎてはならじとこの夜はここまでとしたのでした。

2009.12.10

コメント(0)

-

宮崎にいます

昨晩から仕事で宮崎に来ています。曇り空、天気が崩れるようです。今日は一日外で現場調査の手伝いでしょうか。30分ほど明るくなるのが遅いようです。

2009.12.09

コメント(2)

-

藤沢駅南口のイルミネーション

富山からの帰り道は羽田空港から藤沢駅までリムジンバスを利用。藤沢駅南口で降りると、駅前ロータリーがイルミネーションでキラキラと輝いていた。今年で21回目?を迎える藤沢市の冬の風物詩として親しまれている「イルミネーション トワイライト」。藤沢駅南口のロータリーと北口広場、そしてペデストリアンデッキが光の芸術で鮮やかに彩られ、クリスマスムードを盛り上げているのだ。数十秒ごとに灯りが変化するので、駅に向かって歩いている間も様々な光の芸術が楽しめるのだ。仕事の疲れも忘れ、思わずデジカメを取り出し激写。見た目は見事な光のイルミネーションなのだが、写真に撮るとこの見事さが出ないのが非常に残念・・・。やはり一眼レフカメラが欲しいのだ。街は何処もクリスマス気分。しかしながら我が家周辺では殆ど感じられないクリスマスの雰囲気。なにせ周囲は畑だらけの我が家。唯一は妻が購入したポインセチアの赤い葉が玄関先に。街の中のこのイルミネーションを眺めていると、季節の流れを感じ、今年も1年が終わろうとしていると実感している『アラカンオジサン』なのであるが・・・・。しかしこれからがスタートと我に語りかけるもう一人の『アラカンオジサン』がここにいる。

2009.12.08

コメント(5)

-

簡単な内検

新たに嫁いできたNJ1群の簡単な内検を行いました。昨日の気温の上昇してきた11時頃に巣箱を開放。1週間前に与えておいた疑似花粉はビニールを剥がした部分はほぼ完食。給餌箱に入れておいたハチミツも既に無くなっていました。女王蜂の産卵が確認できましたので、巣箱を端に1枚追加しました。嫁いできた時の4枚+追加1枚+給餌箱の6枚としたのです。元気な女王蜂の姿も確認できました。最後に麻布を2枚重ねにしたもので巣箱上部を覆い終了としました。お隣のSさんの農園にあるアシタバの花にはミツバチが訪れていました。おそらく我がNJ1群の働き蜂ではないでしょうか?農園作業を終了し家に戻る頃には、巣箱の前で30匹ほどの働き蜂が羽音をブンブンと轟かせ乱舞していました。気温が上がってきたので外に出て来たようでした。何処からか次々に戻ってくる働き蜂もいました。この時期ですが蜜と花粉のある場所を見つけたようです。NJ1群の越冬用新居の外観です。この時期に元気に飛び出すのが良いことなのかは解りませんが、蜜と疑似花粉を食べ温度も上がりましたので運動不足解消の為の散歩ではないかと考えている【素人養蜂家】なのです。

2009.12.07

コメント(0)

-

立山連峰

仕事で富山へ。羽田空港から富山空港へ。羽田空港を離陸、眼下に工事中の羽田空港の4本目の滑走路であるD滑走路が見えた。D滑走路の構造は,多摩川の流れを妨げないように桟橋と埋立を組み合わせたハイブリッド工法を採用しているのだ。滑走路2,500mのうち,手前の多摩川の河口域にかかる部分を桟橋工法,そのほかを埋立工法で施工。2010年10月の供用開始を目指して工事が進んでいるのだ。20分も経ったであろうか、遠く円錐型をしている浅間山が見えてきた。標高2568m。世界でも有数の活火山として知られた山である。雪の頂上から白い噴煙を上げているのが見えた。以前に比べて噴煙の量が治まっているようであった。手前に木崎湖そして青木湖が見えてきた。フォッサマグナの西辺の糸魚川静岡構造線による地溝上に出来た湖。入社の年に、この青木湖にスキーバスが転落し多くの死傷者が出た事件を思い出した。そして黒部ダムと黒部湖が眼下に。日本を代表するダムの1つであり、富山県東部の黒部川上流に建設されたアーチ式コンクリートダム。ダムの高さは186mで日本一。ダムに貯えられた水を利用している発電所が黒部川第四発電所(黒四)であることから、黒四ダムとも呼ばれているのだ。まだ周囲に積雪は見られない。そして既に雪で真っ白な室堂平、小さく立山高原ホテルが見えた。ここへの道路である立山黒部アルペンルートは既に閉鎖しているのだ。右から浄土山⇒雄山⇒男汝山⇒富士ノ折立と連なる尾根が見事に見えた。富山平野を抜け富山湾へ出る。日本の湾のなかでも、水深の深さと魚の豊富さで知られている。我が飛行機は能登半島の先端近くまで行きUターンし富山空港に着陸。仕事の目的地である我が事業所のある下水処理場は、バックに見事な立山連峰を抱いているのだ。富山市下水道局の近くの公園から見た立山連峰である。右端に大日岳、中央に今話題の剣岳の勇姿が。翌朝、ホテルで朝食中に立山連峰からの昇る朝日。そしてホテルのフロントの壁には350万分の1の『逆さ日本地図』が貼ってあった。これは富山県が作成した「環日本海地図」。この地図、南を上に北を下に設定しているが、単純に日本地図を逆さにしたものではなく、この姿が正体で地名などの表記もこの向きに表示されているのだ。富山市を中心に、同心円で距離(500kmごとの)が描かれているのだ。地図を逆さにするだけで、いつもの日本列島が違って見えてくるのだ。日本海は、諸国に囲まれた湖のような存在であることを実感。そして我が家の地は東アジアの最も遠い地であることを再認識し新鮮な驚きを感じることが出来たのだ。昼食時のレストラン駐車場横にある赤い山茶花の花が芝生に舞い散っていた。【山茶花の散りにし花の紅色(いろ)さえて、遠く立山は白く輝く 】 .........詠み人知らず......立山連峰の白い山々を眺めながら、富山周辺をレンタカーで移動し仕事をして来た恵まれた2日間であった。

2009.12.06

コメント(1)

-

空豆の定植

先週末に空豆の定植を行いました。11月初めにポットに種蒔きし大きく育ってきたのです。畑への直まきでも構いませんが、畑では芽が出た時に野鳥に突かれてしまう可能性があり、防鳥ネットが必要ですので、毎年ポットで芽だしし定植しています。この大きさになれば野鳥たちも突くことは無いのです。2週間前に施肥を行い、シルバーマルチを敷き、準備しておいた苗床に定植しました。今年は2畝、約90本の植え付けを行いました。穴空け用具をシルバーマルチに突き刺し10センチ程の穴を等ピッチで開けていきました。やや植え付けピッチが狭かったように思いますが大丈夫でしょう。これからもう少し大きくなり冬の寒さを経験させることが来年の収穫にとって大切な事なのです。来年2月になると一気に成長を早め大きくなっていくのです。そしてこの後支柱を立てて倒れ防止をします。そして高さが60~70センチになったら、茎の先端を摘芯して成長を止めるのです。 花が咲き、実が膨らみ、斜め上を向いていた莢がマメの重みで垂れ下がり、背の筋が黒褐色になってきたら収穫時期です。 採り立てを茹でるとビールのつまみに最高です。

2009.12.05

コメント(0)

-

新しいミツバチが嫁いで来ました

新しいミツバチ群を1群購入し、去る11/28(土)に嫁いできました。(NJ1の名付けました。N:NEW)今夏のスムシ襲撃により2群が壊滅し残る1群も非常に群勢が弱く越冬の危機に直面しています。ミツバチ不足の昨今、春先の予約も受け付けていない養蜂家が多く更に値上げの可能性もある為思い切って決断しました。正常な1群で越冬を体験し学習したい気持ちも購入の動機となりました。購入したのは4枚巣枠のベニヤ板箱入りのものです。前回と同様、裸の巣箱のまま宅急便で送られてきました。事前に10枚入り巣箱の保温対策を行いました。ホームセンターから30ミリ厚みの発泡スチロールの板を購入し巣箱の全壁面に貼り付けたのです。勿論ミツバチの巣箱入り口部は切り欠いておきました。届いた巣箱を開放すると、ミツバチの飛び出し始め、久しぶりに見る乱舞を始めたのでした。女王蜂の存在を確認しながら新たなる新居へ移していきました。蜂友のEさんは油断していたのか久しぶりにミツバチに首筋を刺されたのでした。巣枠一杯にミツバチが拡がり巣枠には巣蓋の出来た巣室がかなり存在している元気な集団に見えました。約1時間ほど新しい巣箱の蓋を開けっ放しにし、ミツバチ達が新しい新居に移り住むのを待ちました。そして給餌箱にはスムシ攻撃時に収獲し保存しておいた蜂蜜を入れてやりました。併せて春先に使用し残っていた人工花粉も入れてやりました。更に巣箱の隙間には気泡緩衝材【プチプチ】を断熱材として詰め込んだのです。そしてダメ押しとして、自宅にあったビニール製温室を巣箱にかけてやったのです。ミツバチは寒さに極めて弱く、多くの昆虫が零度以下でも生存できるのに彼らは5度ぐらいで死んでしまうとのことです。しかし彼らには集団行動という奥の手があるのです。外気温が15度以下になると、彼らは女王蜂を中心に密集して球状になるのです。そしてこの蜂球となった蜂たちは羽を振るわせ発熱し自分たちの蜂球の温度を上げて冬の寒さに耐えるのです。この羽を振るわせる為にもエネルギー源としてハチミツや砂糖液が不可欠なのです。やや過保護の感もありますが、この冬の寒さに耐え春を迎え一気に群勢を高めまた巣箱周辺での乱舞を見たいと願っている『素人養蜂家』なのです。

2009.12.04

コメント(4)

-

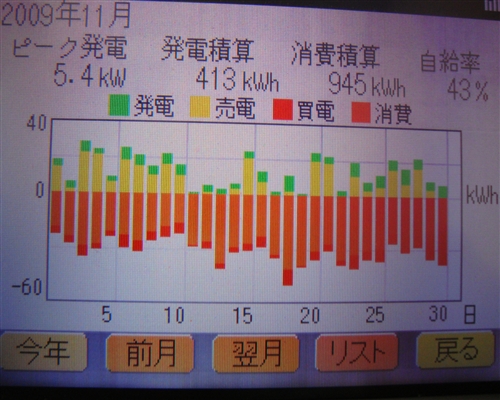

太陽光発電 11月実績

我が家の太陽光発電の11月実績が出ました。発電量は413KWH、昨年の11月実績は429KWH。我が家も太陽光発電導入後、最低の数値となってしまいました。昨年比をグラフに纏めました。11月17に以降は48円/KWHで東京電力さんが購入してくれることになりましたが・・。思うようにうまく行かないのがこの世の中なのでしょうか。最近よく感じることが多くなってきたアラカンオジサンです。そして我が家の太陽光発電量もいつの間にか10,000KWHを超えたのでした。調べて見ると、旅行中の11月23日に10,000KWに到達した模様。私の旅行中で家を離れていてもけなげに頑張ってくれていました。世の中 捨てたものでもない?のです。!!!!。昨年5月27日の発電開始から545日目の達成となりました。この間の平均発電量は10000/545=18.35kwh/日、3.19KWH/KWパネル・日となりました。残念ながらモニターでのお祝いの花火画像は保存することが出来ませんでした。昨年も11月が年間で最低の発電量でしたので12月に期待している【太陽光発電所長】なのです。

2009.12.03

コメント(0)

-

錦秋の旅 その9

川見四季桜公園を後にし、坂を下り豊田市役所小原支所の隣にある小原ふれあいの公園の駐車場に車を止めた。既に駐車場待ちの車の渋滞が始まっていたが何とか駐車場を確保。散策道として全長9.4Kmある「おばら四季の回廊」の内、小原役場から「泥打観音」~「西運寺」~「市場城址」~「広円寺」~「市場三十三間堂」~「緑の公園」~小原役場へ戻る約4キロメートルを散策することに決定。まずは国道419号線を再び昇り『泥打観音』へ。この観音様は昔、田んぼの中に泥だらけで埋まっていたとのこと。大変泥を好む観音様とされており、観音様に泥をぶつけると願い事がかなうと云われ、泥をぶつけてはお参りするようになったとのこと。当然私も泥をぶつけた。願いは秘密。続いて右手に田園風景を見ながら歩くこと10分、「西運寺」に到着。戦国時代の市場城主夫人の菩提寺として1580年代に建立された浄土宗亀寿山西運寺。参道に向かう坂道の紅葉が見事。ここの特徴は、四季桜と紅葉の鮮やかなコントラスト。参道の上下に真紅の紅葉が広がり、層を織り成すように四季桜が重なる光景が非常に美しかったのである。更に足を進めること5分、駐車場の入口に『市場城址』の案内板、この城は小原谷大草城ともいい、標高380メートルの山頂にある室町時代末から安土桃山時代にかけての山城であるとのこと。旧小原村には当時の山城が11あり、その中でもこの市場城は主城の役割を担っていたという。足助より移住した鈴木氏が鈴木親信(後に鱸氏と改称)の時期の1502年に市場城を築き、市場古城より移ったもの。その後、鱸氏が徳川氏家臣団に組み込まれ、あの本能寺の変があった翌年の1583年に市場城は大改修されたと。1592年に鈴木重愛は改易され、市場城も廃城にされたと案内板に。城趾頂上からの桜と紅葉である。四季の回廊の散歩も廣圓寺にたどり着いた。正確な開山の時期は解らないが、1508年以前に開かれたと言われていると。この日も開山500年の法要中。1571年に市場城主鱸越中重愛により本堂が建立、本尊は阿弥陀如来像でこの時期には境内にある四季桜やモミジ、イチョウなどの色とりどりの樹木が長い歴史と風格を持つこの寺を美しく彩っていたのだ。そして終に最終目的地の三十三観音へ。三十三観音は、観音さまがその姿を変えて人々を救済するというあらゆる人を救い、人々のあらゆる願いをかなえるという観点から、多面多臂の超人間的な姿に表されることが多いという。坂道をひたすら息を切らせて登りながら、駐車場に戻る。ここで簡単な腹ごしらえをして帰路へ。女性軍を豊橋駅まで送る、途中の反対路線は渋滞又渋滞。この渋滞の列は約10キロはあっただろうか。正に驚愕の大渋滞なのであった。豊橋駅で3名の女性軍と又の再会を約束して別れる。女性軍の皆様からいろいろとお土産を頂き恐縮&感謝・感謝。豊川ICから東名高速を上る。しかし案の定、事故渋滞が数カ所、渋滞の間、Hさんに運転を委せながら今回の錦秋の旅を振り返る。何故か ふと大好きな日本画家 故東山魁夷のドキュメンタリー放送「巨匠たちの肖像・東山魁夷」を思い出していた。 東山魁夷作『一枚の葉』そしてこの彼の感動の言葉が頭を過ぎったのであった。『私は庭の木を眺めている。いや枝に付いた一枚の葉を見ている。私はその葉が未だ小さな芽として初めて私の眼に触れた頃を想い出す。それは去年の冬の初めであった。今の葉のある場所には乾いた茶色の葉が着いていたのが枝を離て散り落ちていった時である。そこに未だ小さな硬い芽であったおまえが瑞々しい生命を宿して誕生していた。幸いにおまえは無事に夏を迎え今仲間と共に青々と茂りあっていた。私はおまえの未来を知っている。やがて黄ばみ茶色になって一夜風が雨戸をならすと翌朝、おまえの姿はもう枝には見られない。ただその後に小さな芽が着いているのを私は見いだすだろう。その芽が開く頃地上に横たわっているおまえは土に帰っていくのである。これが自然でありおまえにだけではなく地上に存在する全ての生あるものの宿命である。一枚の葉が落ちることは決して無意味ではなく、その木全体の生に深くかかわっていることがわかる。一枚の葉に誕生と衰滅があってこそ、四季を通じての生々流転が行われる。一人の人間の死も、人類全体の生にかかわっている。死は誰しも好ましくないに違いないが、自分に与えられた生を大切にして、同時に人の生をも大切にして、その生の終わりの時、大地へ還って行くことは幸いと思わねばならぬ。それは、私が庭の木の一枚の葉を観察して得た諦観というよりは、一枚の葉が【生と死の輪廻の要諦】を、私に向かって静かに語ってくれた言葉なのである。』 東山魁夷 『一枚の葉・私たちの風景』 より(もちろんこの文章をすべて覚えているわけではない。DVD録画したものを再生⇒巻き戻しを繰り返して、ナレーションを書き写したものである。)そして香嵐渓の真っ赤に燃えたモミジ葉と、その命を終え散りゆく枯れ葉を思い出しながら、翌日から再び始まる喧噪の世界と、とある現実に思いを馳せ家路に向かったのであった。 ------完-------

2009.12.02

コメント(0)

-

錦秋の旅 その8

最終日のこの日も、早朝6時出発、もちろん渋滞回避が目的です。この日は東名高速で帰路につかなければならないのです。今回はメンバー全員が皆punctualityに徹しているのであった。ホテルからKさんを迎えに行き、その後東名岡崎ICへ、豊川JCTから東海環状自動車道を豊田藤岡ICでおり一般道を。最初に『川見の里四季桜公園』を訪ねる。薬師寺の下の駐車場に車を止めた。早朝出発大成功であった。この薬師寺は、地元の人々からは「川見の薬師さん」と親しまれている、真言宗高野山派の古刹。本堂に安置されている、寄木造りの薬師如来像は、室町時代後期につくられたもので、文化財に指定されていると。正式には『瑠璃光山薬師寺』、四季咲き桜の名所なのである。続いて川見四季桜公園のある山に挑戦、ここには約1,200本もの四季桜が植栽されていると。、桜が山全体に咲き誇り、まるで別世界のような風景。四季桜と紅葉が混在した幻想的な錦絵を描き出しているのだ、小原地区でも最大のビューポイントだと駐車場のオジサンも誇らしげであった。山のふもとから見ても、上から見ても、薄桃色の桜の花々のなかに赤や黄に色づいた紅葉、皆無言の感動であった紅葉との競演が見られる素晴らしい桜の里、小原地区全体の四季桜の本数は、現在約8,500本と。小原の四季桜は、豊田市小原北町の藤本玄碩という医師が文政年間内の始めに名古屋方面から苗を求めて、植えたのが親木となって、広まったものであるとの説明。秋から春にかけては花、夏は葉と四季を通して花や葉がついていることから四季桜と呼ぶようになったとのこと。黄色と桜のピンクの競演が見事。マメザクラ×エドヒガンの種間雑種と考えられ、花は一重の白又は淡紅色。夏の間に充実した花芽が秋から冬にかけて順次咲き、小さい花芽は冬を越して3月中頃から咲き始めるのだという。竹林の緑を背景に桜のピンクが美しい。そして山の上から下を望むと幻想的なピンクの世界。2時間ほどの山道を散策しながら、秋の紅葉と淡いピンクの桜とのコラボレーションを大いに楽しみ、次の目的地の『小原ふれあい公園』の駐車場へと下ったのであった。 ----最終回へとつづく----

2009.12.01

コメント(1)

全15件 (15件中 1-15件目)

1