2009年06月の記事

全41件 (41件中 1-41件目)

1

-

箱根の山野草

箱根・仙石原での早朝散歩で道端にいろいろな山野草が可憐な花をつけていた。ドクダミ、 名前の由来には3説あるようだ。1)毒痛み説(ドクイタミ):体内の毒や痛みをとる草 2)毒矯め説(ドクタメ):矯めるとは曲がったものを真っ直ぐに改め直すとの意3)毒溜め説(ドクタメ):毒が一杯ある草との意どれが真実かは諸説紛々とのこと。昔、祖母が虫に刺されたときにこの葉をもんで、皮膚に塗りつけてくれた記憶がある。花は中心部分の黄色い場所。廻りの白い花びらのように見える部分は葉が花弁状に変化しているとのこと。以前は我が家の庭にも生えていたが繁殖力が強いため、私が霧吹きで除草剤を撒き退治してしまったので今では殆ど生えて来ない。花はかわいく可憐であるが・・・。ヘビイチゴは、バラ科ヘビイチゴ属の多年草。語源についてはヘビが食べるイチゴ、イチゴを食べに来る小動物をヘビが狙うことからなど諸説があるという。子供の頃は、この実は毒があるので食べてはいけないとのことであったが、実は無毒らしい。無毒だと解ると赤い実がかわいらしい。ヤマボウシ、初夏に特徴のある花を咲かせて目立つ。4枚の花弁のように見えるのは総苞であり、その中心に多数の花がつく。花弁は4枚、雄しべは4本である。和名は山法師であり、白い総苞が白いずきんをかぶった山法師を連想することから付けられたという。秋には赤いイチゴを連想させるような果実ができ、甘くて食べられるのだ。ユキノシタ、葉は山菜として、天ぷら、おひたしなどにして食べられる。中国名は虎耳草とつけられているが和名のほうが良い。和名の由来は白い花を雪が降るのに見立て、その下に緑の葉がある様子を意味してということらしい。葉は食用の他、火傷や熱冷ましに利用するなど民間薬として利用されてきた。 そしてオグルマ?、花の姿が牛車の車輪に似ていることからこの名が付いた。花が小さいので『小車』、それとも高貴な人が乗る『御車』?下の写真は既に花びらが散りかかっていたが。

2009.06.30

コメント(1)

-

ネズミモチ

我が家の養蜂場の生け垣の木の1本が白い小さな花を撓わに付けている。名前が解らなかったので、インターネットで調べてみたところ『ネズミモチ』のようだ。秋にはネズミの糞のような黒紫の実がつくことが、この名前の由来とのこと。そういえば、秋になるとこの木が極めて小さいブドウの実の如きものを付けている記憶がある。ネズミモチという、ちょっと色気がなさすぎる名前の樹木は、モクセイ科で、実は街路樹や庭木としてとにかくたくさん植えられている木とのこと。2m~5m程度の樹高で、乾燥、日陰、アルカリ性土壌、剪定、煤塵、どれにも強いそうで、都会にぴったりの樹木だと。花は小型で白くでかわいらしいし、この暑い時期に満開になって、涼しげでもある。そしてこの花に多くの蜜蜂嬢達が訪花し、戯れている。この木の下にいると羽音がブーンと聞こえてくるのである。多くの香りと蜜が出ているのであろう。この花の蜜はクセがなくて、とてもやわらかないい味であると他のブログに書いてある。ミツバチが採った蜂蜜「ネズミモチ」というのが商品として売られているのであろうか?この名前じゃねぇ・・・。昨年もこの木は同じように花を付け、どこからかミツバチ達が訪れていたのであろうが全くこの木の開花が記憶にないのである。少し大きくなり過ぎたので、上部を剪定しようかと考えていたのであった。切らないで良かった・・・・・・・。また新たな知識と発見に感謝。そして、夏の間の蜜源であるこのネズミモチに新しい名前を命名してやりたいアラカンオジサンである。

2009.06.29

コメント(0)

-

仙石原へ

土曜日の午後から、養蜂仲間4人で、我が社の保養施設のある箱根・仙石原へ温泉に浸かりに行って来ました。午後1時過ぎに車で出発し、途中平塚の『いしけん』さんに、我がハチミツを納品した後、西湘バイパスで小田原方面へ。途中西湘PAで休憩。西湘バイパスは順調でしたが、入生田の一国合流地点で渋滞が始まりm箱根湯本の駅前までのろのろ運転。駅前の土産物屋は観光客で賑わっていました。ここを過ぎると、箱根の山道は順調にながれました。途中、コンビニで二次会の飲み物、酒の摘みを調達し、我が保養所に到着。早速貸し切り状態の温泉に入り、真っ白な硫黄泉にゆっくり浸かり久々の温泉を楽しんだのでした。夕食後、部屋で2次会。私はここ半月の旅の疲れが出たのか、酒の効くこと甚だし。インカの話、養蜂の話、・・・の話で盛り上がりましたが、いつの間にかコックリコックリ。気がつくとベッドの中で朝の4時。6時の入湯開始を待ちきれずに5:30過ぎに当然ながら又々貸し切り状態の朝風呂を楽しみました。そしていつもの早朝散歩。山道を10分程登り、ポーラ美術館へ。もちろん早朝のため誰一人姿が見えません。ルノワール、モディリアーニ、ピカソなどによる肖像画の特別展示が行われているようです。部屋の戻り、朝食を済ませた頃には、かなりの雨が。よって今日は何処にも寄らず帰りは小田原厚木道路を利用し帰宅しました。今度は10月中に再度訪れ、懇親を深める予定です。

2009.06.28

コメント(0)

-

ハチミツ販売

長年お付き合いいただいている、平塚にある『海鮮和食家いしけん』のご主人が、わが蜜蜂嬢が集めてくれた蜂蜜を販売用に店内に置いて下さるとの連絡を頂きました。1ヶ月ほど前にお試し用に送らせていただいたところ、既に完売いただいたとのこと。嬉しいかぎりです。妻が作ってくれた力作のシールを妻が自ら容器に貼りました。裏面には生産者情報と注意事項を書き込んだシールを併せて貼り付けました。。本日 160gと60gの2種類を『いしけん』さん宛に出荷?するのです。3月の養蜂開始時点では、このように早期に販売することはイメージできませんでしたが、二人の養蜂の師匠のご指導により、その内の1群は大きく群勢を伸ばし、今や3段の巣箱になっているのです。今日は午後から、この師匠2名及び蜂友と併せて4名で箱根/仙石原にある我が会社の温泉保養所での飲み会で、温泉に浸かりながら、養蜂について多いに語り合うのです。『いしけん』店長が自らのブログにアップされた写真を載せさせていただきます。

2009.06.27

コメント(0)

-

今週の内検

今週も内検をおこないました。J1群は相変わらず元気です。蜜の量も増えてきているようです。白い蜜蓋のある面積が増えてきました。最下部の巣箱には女王蜂がたくさんの卵を産み付け、今や働き蜂が蓋をしています。来週後半には蓋をかみ破って出房するでしょう。女王蜂も元気で動き廻って産卵の場所を探していました。J2群には、やはり女王蜂が確認できず、当然王台もありません。J1群の巣枠に大きな王台がありましたので。これをJ1群に移動しました。これが順調に育ち、新女王蜂としての誕生が待たれます。

2009.06.26

コメント(0)

-

グラジオラス

我が家の庭のグラジオラスが、長く伸ばした花茎に豪華な花を咲かせています。春花壇の球根草花の主役がチューリップなら、初夏の主役はこのグラジオラスではないでしょうか。最近は品種改良によって、ない色はないと言われるほど花色が豊富で、二色咲きの品種も数多くで回っています。 グラジオラスの唯一の欠点は、花が咲くと、雨や風で倒れやすくなることですね。しかし 寒さには強いようで、別に掘り上げなくても翌年も咲いてくれますので毎年花を楽しむことが出来ます。オランダ人が日本に伝えたことから、オランダ菖蒲とも呼ばれ、また葉が小さな剣の形をしていることからラテン語でgladius(グラディウス=小さな剣)という名が付けられたとのことです。

2009.06.25

コメント(1)

-

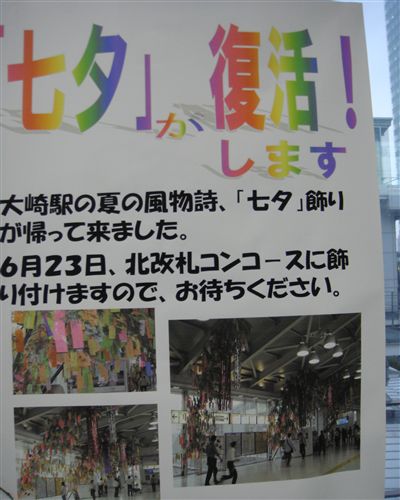

大崎駅七夕 復活

私の会社の事務所がある大崎駅の夏の風物詩、「七夕」飾りが復活しました。先々週の6/8から北口改札を出て左側の通路に大きな竹が2本両脇に置かれたのでした。道行く人々に、自分の願い事を短冊に書き込みこれを笹の小枝に取り付けてもらうのです。子供達が一生懸命願いを書き込んでいました。そして私も1枚そっと。その願いとは・・・・内緒です!!!昨日この竹飾りが北改札コンコースに飾り付けられました。しなるような短冊の量です。多くの方の願いが込められているのでしょう。そして私の願いの短冊もどこかに。日本の古き良き風習『七夕』。いつまでも大切に子供達に受け継いで行って欲しいのです。

2009.06.24

コメント(1)

-

ほうき草

我が家の前の畑に、自然に生えたほうき草が、この雨で清々しい緑の色を増しています。そして隣には深い赤紫の赤ジソの葉が茂っています。赤紫と黄緑のコントラストが見事です。

2009.06.23

コメント(1)

-

キュウリ収穫

旅に出ている間に我が農園のキュウリも大きく育ち、今や収穫の最盛期を迎えています。今のところ、うどんこ病にもかからず順調です。今朝の収穫です。もちろん食べきれません。既に下部には私の如くメタボに育ってしまったキュウリが転がっているのです。ご近所に配りました。残りは会社の同僚へ。

2009.06.22

コメント(0)

-

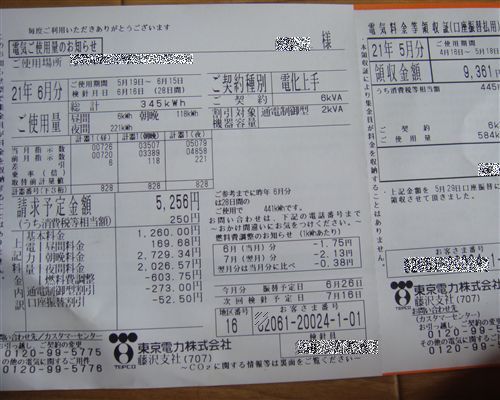

6月度の太陽光発電 実績

東京電力さんから6月度(5/19~6/15)の『電気使用量のお知らせ』が届きました。使用量:345KWH(昼:6KWH 朝晩:118KWH 夜:221KWH)金額:5256円一方 太陽光発電による売電量は376KWH、金額にして9895円でした。4640円のプラスの結果となりました。昨年の同時期の売電量は358KWHでしたのでほぼ昨年と同様な数値となっています。暖房が不要になったことに加えて、私が海外旅行中のためほぼ2週間に渡り不在であったことが、消費量に大きく影響した結果と言わざるをえません。

2009.06.21

コメント(1)

-

久しぶりの内検

2週間、ミツバチと別れ旅に出ていました。久しぶりの内検です。J1群は順調に蜜を増やしていました。これからはダニ対策とオオスズメバチの準備が必要になってきます。J2群にはやはり女王蜂がいなくなっていました。留守中に内検を行ってくれた蜂友のEさんからもこの情報は伝わっていました。私が旅に出たタイミングに合わせて、J2群の女王蜂も働き蜂をつれて旅に出たことが濃厚です。おそらく既に2週間以上経っている事が想定されました。よって巣には卵もなく王台もありません。明らかに働き蜂の数も少なくなっていました。来週は隣のE1群の王台のある巣枠の1枚をを引っ越し、女王蜂を育て無ければならないでしょう。E2群は、ミツバチの数はいますが産卵が全く進んでいないのです。女王蜂は元気に動き回っていますが、高齢なのでしょうか。何個か王台を残していますので、世代交代を決断せざるをえない状況です。やはり相手は生き物、なかなか思うようにはならないのです。

2009.06.20

コメント(0)

-

百合の花

我が家の庭の百合もいろいろな色の花を付けています。毎年、A新聞の販売店が百合の球根をプレゼントしてくれますので、花の種類が増えてくるのです。通勤途中の道路沿いのお宅の庭を眺めると、同じ花が咲いています。これでこの家が購読している新聞が解るのです。

2009.06.17

コメント(0)

-

トマト

家の横の畑の方に10本植えたトマトの苗も大きく育っていた。わき芽がかなり出ていたのでこれを摘んでやった。幹の誘因も必要だが、出勤前には時間が取れない。トマトの実も大きくなってきた。トマト特有の香りが漂っている。朝のこの香りが好きなのだ。

2009.06.16

コメント(0)

-

久しぶりの農園

長旅から帰って、久しぶりに農園へ。作物は私の留守とは関係なく?順調に育っていた。カボチャもこの10日間で大きく成長し、光り輝いていた。そしてスイカも実を付けかわいらしい姿を見せてくれた。いつもは早朝、雄花をとり受粉させてやっていたが、今年はこれを蜜蜂達がやってくれているようだ。これから暑くなり、日に日に成長してくれるのが楽しみである。

2009.06.15

コメント(0)

-

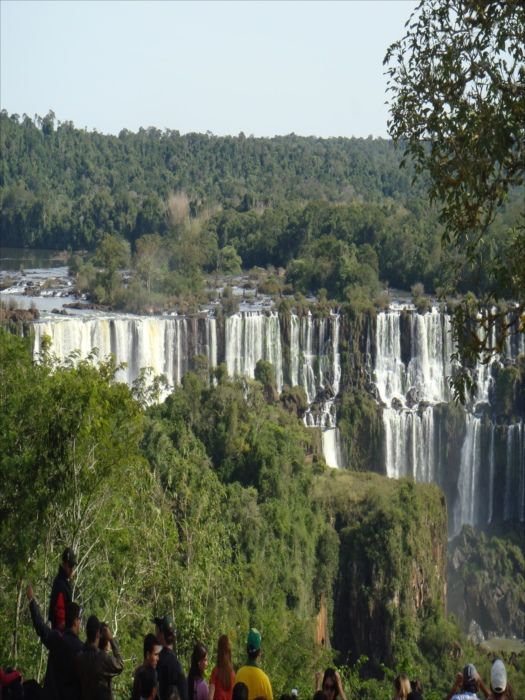

イグアスの滝、ナスカの地上絵、マチュピチュへの旅立ち その22・ 成田空港~帰路~まとめ

11時間半の帰国のFLIGHTで成田空港に定刻に着陸した。そして何故か、切り取られていない大韓航空の搭乗券が私の手元に残っていたのであった。手荷物カウンターA5に向かう。荷物も無事帰国。それにしても日本は荷物の出が早い事を再認識。荷物を引き取り、お世話になった添乗員、ご一緒した皆様に挨拶の後、茅ヶ崎行きのリムジンバスにSさんと共に乗り帰宅したのであった。旅行中の3人の主なトラブル(明らかになっている?もの)は以下の通りか。(1)Hさん 睡眠不足による高山病、これに伴う下痢による食欲不振 ?????????????????????????(2)Sさん バスの中での財布落とし ?????????????????????????(3)Kさん イグアスの滝でのデジカメの水濡れに一時作動不良 寿司バーでの帽子置き忘れ ロス空港での搭乗券紛失⇒再発券⇒機内で発見 ????????????????????????? ロスからの帰りの飛行機の中、眠ることができないので、目をつぶって旅の始まりから反芻する。10日があっという間に過ぎてしまった気もするが、1日1日を思い返すと毎日が新鮮な驚きの連続で実に充実した日々であった。ペルー、アルゼンチン、ブラジルと眠る暇もなく走り回った旅であった。地球の赤道上1周を遙かに超える約42,000kmを10日間で移動する旅であった。しかしほんの一部をのぞき見たに過ぎない。まだまだ見たい所がいっぱい残っている。高山病が心配であったが今回の旅で少しは自信がついた。いままで海外出張や海外旅行の折りには、朝早起きして極力ホテルの近くの散歩や生鮮市場のぞいてみることをTRYして来た。生鮮市場はその国の庶民文化を垣間見るための一番手っ取り早くて、楽しい方法であると感じているからだ。生鮮市場はその地の文化独特の臭いが溢れて、ごった返して、活気に満ちて・・・・・・この雰囲気が好きなのだ。今回は時間に追われ早朝出発の連続であり、これが叶わなかった事が残念でならない。 日本人にとってペルーとは数年前まで、日系人のフジモリ大統領がいたということでなじみのある国。マチュピチュ、ナスカの地上絵、クスコをはじめとする、著名な世界遺跡のあるこの国を発展させたのはまぎれもなくフジモリ大統領ではなかったか。そんな歴史的、政治的関連のあるペルーだが、とにかく景色が美しかった。青い空があまりにも近かった。青い空があまりにも広かった。空気が薄い分だけ透明感がすごかった。天候にも恵まれたのであった。こんなに空を見上げたことがあっただろうか。風情のあるインディヘナ(原住民)たちもその情緒あふれる美しい景色に妙にマッチしていると感じたのであった。とりわけ、その昔インカの首都だったクスコは、その当時の面影が残り、行きかう人々も民族衣装に身を包んだインディヘナ、そしてその血を色濃く受け継いだメスティソ(白人とインディヘナの混血)と深く印象に残ったのであった。クスコのアルマス広場を歩いていると「ああ~南米そしてペルーにやって来たな~」という実感が溢れるように湧いて来たのであった。決して豊かではない上に恥じらいがちなインディヘナに対し、妙に親しみを感じた のは、数々の過去の冒険者を魅了し続けてきた雄大なインカの歴史の末裔だからであると確信したのであった。【イグアスの滝】大小300近くの滝が幅2.7km以上に渡って連なり、絶えることのない轟音が熱帯雨林にこだましているのを今も鮮やかに思い出すのである。我々人類の想像もつかない歳月をかけて、水と大地はこの滝を誕生させ、そして今もこの大瀑布が営々と岩を削り、滝壺を浸食させ続けているのであった。【マチュピチュ】ペルーの世界遺産として有名な遺跡マチュピチュ。マチュピチュとは老いた峰を意味。この遺跡は、スペイン人から逃れるために、あるいは復讐の作戦を練るために、11世紀半ばから繁栄したインカ帝国の人々が作った秘密都市だったと。マチュピチュにまつわる多くの謎は、未だに解明されていないのである。標高2,280mの上にあり、山からはその存在を確認できないことから"空中都市"とも呼ばれているのだ。一度は訪れたいと思っていた地『マチュピチュ』。インカの歴史を深く刻む1ページに触れたとき、おもわず鳥肌が立つような感動。そしてインカの精密な石組みはこの山にも確実に存在していたのであった。【ナスカの地上絵】神秘と大きな不思議の謎に包まれた巨大な地上絵。これを実際自らの目で見て、誰がいつ何のためにそしてどの様な方法で・・ を益々知りたくなったのであった。やがては誰かが何らかの形でこの疑問に終止符を打つのであろうか。そしてこのナスカの地上絵の研究に生涯を捧げ、砂漠に住み込み、ワラ箒で地上絵の線を掃き清め、研究と保存に努めたマリア・ライヘへの思いを馳せるのであった。 そして来年は何処へ感動の旅に出ようかと・・・・。ネパール、南アフリカ、トルコ、クロアチア、ロシア・・・・・・・・・。 EL FINGracias por acceso

2009.06.14

コメント(3)

-

イグアスの滝、ナスカの地上絵、マチュピチュへの旅行記 その21・ リマ国際空港~ロサンゼルス空港~成田空港

久しぶりの和食を堪能した後は、リマのホルヘ・チャベス国際空港に向かう。LAN航空のカウンターでチェックイン。空港ロビー。リマ0:05発のLA600便でロサンゼルスへの8時間45分の飛行であった。空港ロビー内をしばし散策。Sushi(寿司)BAR を発見。時間待ちの間、空港のSUSHI BARでまたまたにぎり寿司と枝豆で反省会。そしてロサンゼルスから再度アメリカへの入国。行きと同様に厳しい入国審査を受ける。指紋検査では、既に往路時に登録されたせいか個人差があったようだ。私は往路と同様に全ての指の指紋検査を再度受けたのであった。大韓航空KE002便にチェックイン。ノースウェスト航空NW3972との共同運航便。搭乗便。機内。そして最初の機内食は往路と同じビビンバ。良く掻き混ぜて。そして2回めの機内食。そしてなかなか眠れないので、日本時間に合わせて睡眠誘導剤を飲み即爆睡。そして無事に成田空港に到着したのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2009.06.13

コメント(0)

-

イグアスの滝、ナスカの地上絵、マチュピチュへの旅行記 その20・ ナスカ:ミラドール~パナメリカナ・スール自動車道~リマ市内で寿司

リマへの帰路の途中、水の流れている川を見つける。流石に川の周辺には緑が。そして遠くには緑なき荒野が拡がっていた。ハイウェイの道端に『KEIKO FUERZA 2011』の看板が点々と。人権侵害や汚職などで刑事訴追されているペルーのアルベルト・フジモリ元大統領の長女で国会議員のケイコ・フジモリ氏(32)が新党を結成し、2011年の大統領選挙への出馬をするとのこと。新党の名前は「フエルサ2011(Fuerza 2011)」で、自身が党首を務めるという宣伝ポスターなのであった。立候補の理由について「父が無罪で、国民も父を懐かしんでいると確信しており、世論調査でもそれが証明されているため」と説明、「正当な大統領候補がアルベルト・フジモリなのは明白だが」と。道端にはマリア像?の如き像が。LIMAまで276KM の表示板。パナメリカナ・スール自動車道をひたすら北上。途中、警察によるスピード違反検問に我がバスはひっかかった模様、停車すること20分。もちろん添乗員からの説明はなくリマへの道を進めたのであった。段々と夜が迫って来た。リマ市内に入り「カテドラル(リマ大聖堂)」(Catedral de Lima)を車窓から。夜のリマの名所をバスから眺めた。旧市街の中心にある「アルマス広場」(Plaza de Armas)。リマ市役所が見えた。そして夕食のため日本料理店『富士』へ。久しぶりのにぎり寿司の夕食を楽しんだ。この後日本に帰国までは機内食の連続であった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2009.06.12

コメント(0)

-

イグアスの滝、ナスカの地上絵、マチュピチュへの旅立ち その19・ ナスカの地上絵遊覧飛行~インカ土器製作工場~ミラドール~

いよいよナスカの地上絵に出発である。ホテルの中庭には美しいプールと椰子の木が。そして6:00に朝食後バスにて6:50に出発。久しぶりに出発時に外が明るいのであった。立派なヤシの木?観光バスにてナスカの地上絵のセスナ基地に向かう。20分で到着。駐機場にはセスナ機が朝日を浴びて出を待っていた。幸い観光客は未だ少ない。余り時間を待たずに乗れそうだと。2~3時間待ちは驚くことでは無いという。利用するセスナ機会社はAERO CONDOR社。待合室には時間が早く他のツアー客の姿はほとんど無く。ここにも、マリア・ライヘの図が。待合室で待つこと15分ほどで搭乗出来ることに。荷物検査を受ける。検査の後に滑走路横の駐機場へ。入り口でパイロットが待っていた。現地添乗員のアドバイスでチップを各自1ドル。上空でのサービスが違うという?そして搭乗機の前でパイロットを交えて記念撮影。パイロットはベテランそうで一安心。撮影者の私を含めて客5人での搭乗。私は最後部座席左側に座り、かなりのプロペラ音の中 離陸。下にパンアメリカン ハイウェイが見えて来た。緑の田園風景が眼下に。これが「ナスカの地上絵」の配置図であったが、頭に入っている訳でもなく。 【https://55096962.at.webry.info/201802/article_5.html】よりこのイラストを予習しておけばと今は反省。 【https://www.pinterest.dk/pin/726486983621694027/】より地上絵があるような、ないような時間がしばし続く。パイロットから「LEFT」、「RIGHT」と言われ、その都度左右下を見下ろすが・・・・。「不等四辺形」であろうか?ズームで。水の流れた跡が、ここは月面ではなく地球の表面。離陸後1分を待たずに『宇宙人』が見えた。他の絵と違って小高い丘の斜面に描かれていた。上空から眺めると、丸い目をした人間が右手をあげて「ヤー」と挨拶しているように見える不思議な絵だ。デジカメを構えたが、明るすぎて液晶画面がよく見えない。よって画面に地上絵が入っているのか、そして焦点が合っているのか全く判らないのであった。やはりこの様な時は一眼レフカメラでファインダーを覗きながらの撮影がBEST。もうシャッターを押しまくるしかないことを決断。飛行高度は150m前後であろうか。これが見えていたのであろう。 【https://www.travel.co.jp/guide/article/23497/】よりそして「滑走路」。500m、以上の長さか?次はクジラ。なぜ古代インカ人はクジラの存在を知っているのか。クジラはこのペルー海域にいたのであろうか。右斜め上に「クモ」の頭のみ写っていた。「犬」。右を向いていた。手足と尾がやけに長い。これは旨く?撮れていた。「猿」。丸い同心円状の尾の部分の上部が雨水の流れにより?かき消されてしまっている。平らな大地の上に「ハチドリ」が見えてきた。望遠で撮影。荒涼とした風景の中で、蜜を吸う長いくちばしをもった「ハチドリ」の姿が心を和ませてくれた。最も保存状態の良い地上絵の一つであることが判った。そしてふと我が家のミツバチ嬢たちを思い出したのであった。下向きの「コンドル」が見えてきた。両翼を広げたコンドルの姿は雄大である。ハチドリと同様、輪郭が鮮明に残っている地上絵の一つだ。「オウム」の嘴が写っていた。翼を広げたオウムと呼ばれているが、コンドルと呼ぶ人もおり、何を描いたかはっきりしない絵の一つであると。フラミンゴは旨く撮れた。砂漠の中に砂漠に立つミラドール(観測塔)。左に 木、右に 手 が見えた。ナスカ空港沿いの、パンアメリカン・ハイウエイ。そして着陸へ。かなり右に、そして左に旋回しながらの急降下の繰り返し。昨日のアルコールが残っていたのかやや酔いの症状が出てきたが、30分の遊覧飛行を大いに楽しむことが出来た。天気により、そして見る角度によりいろいろな色の地上絵が鑑賞できるのであろう。そして見えてくる絵の順番も座席の左右、そして当日の気流等により変わるのであろう。この日は快晴。初めはもっと太い線で見えると思っていたがかなり細い線で出来上がっていることを実感。いつまでもいつまでも大切に子孫に残しておきたい世界遺産であった。我々が乗った6人乗りセスナ機である。ナスカの地上絵・フライト(Vuelo)証明書をもらう。ナスカの飛行場の前の土産物の店。まだ観光客もまばら。店の間から出番を待つセスナ機が見えた。予想外に早くナスカの地上絵観光が完了したため、ナスカの街へ立ち寄った。バスのフロントガラス越しのナスカの街並みである。ナスカ広場公園の芝生も地上絵の猿の図柄に植栽されていた。こちらは「猿」か?日本からの添乗員もややお疲れぎみか?こちらは「手」か。リマからの現地添乗員のOさん。「ナスカカトリック教会」が広場の向かいに。ベンチにも地上絵の「クモ」と「コンドル」が。こちらは「ハチドリ」と「猿」。路地裏では数m下がった地下水路を利用して洗濯をしている主婦の姿があった。ここは洗濯場として公認されている場所なのであろうか?現地添乗員の知り合いがやっていると言う、インカの土器の製作工場へ立ち寄った。(高見山+フセイン)を2で割った顔の、人の良さそうなオジサンが、土器の製作工程を丁寧に説明してくれたのだ。7種類の釉薬(ゆうやく)を使って。オジサンの作品のインカのマスク。様々なマスクが。そして壺も。昼食は中庭に花の咲く小綺麗なレストランで。そして皆仲良く。前菜はオムレツ風。そしてメインはハヤシライス風。庭には名前は判らないがポインセチアに似た真っ赤な葉の木が目を楽しませてくれた。日本で販売されているポインセチアはこれを品種改良したものなのであろうか?さらに胸と頭の上が真っ赤な小鳥が。ネットで調べると、アカフウキンチョウに似ていたが・・・・。この巨大なサヤエンドウの如き実を付けている樹の名前は?ネットで調べてみると真っ赤な花の咲く「ホウオウボク(鳳凰木)」と呼ばれる樹であるようだ。そう言えば、昔、沖縄でも見た記憶が。食事終了後、リマへの450kmの帰路のバス移動の開始。料金所。ひたすらの直線のハイウェイ。地上絵観測塔 (ミラドール、Mirador)が姿を現した。ナスカの地上絵「LINEAS Y GEOGL IFOS DE NASCA」の文字が。パンアメリカン ハイウェイの横にある地上絵観測塔 (ミラドール、Mirador) に昇る。地上絵の研究家として有名なドイツ人女性考古学者、故マリア・ライヘ女史が地上絵の観察のために建てた20mほどのやぐらである。最大10人との表示が。櫓の上からは「木」と「手」の地上絵が真下に見えた。「木」。「手」。この様に見えていたのであった。「木」は展望台からは逆さ、手の片方は4本指。パンアメリカン ハイウェイはアルゼンチンの先端まで続いているのである。そしてこの道を反対方向にリマまで450kmをひたすら戻ったのであった。上空にはナスカの地上絵の観光用のセスナ機が音を響かせて飛行。我が観光バスを再び。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2009.06.12

コメント(0)

-

イグアスの滝、ナスカの地上絵、マチュピチュへの旅立ち その18・ クスコ空港~リマ国際空港~パチャカマック遺跡~ナスカのホテル

早朝5:30 誰一人遅れることなくバスに乗車し、クスコの空港へ向かった。まだまだ皆元気である。疲れたとは言いながら、見逃してはならじの貪欲さを持ち続けているのであった。我々3人もいわんやおやであった。空港にてチェックイン後待合室へ。我々のFLIGHT便は7:35発 LAN LPE024便。ところが7時を過ぎてもスポットに飛行機が到着しない。その内アナウンスがあり、濃霧によりリマからの便が着陸できずに上空を旋回中のため30分程度遅れる模様と。出発時間が7:35から7:50に変更の表示が。やむ無しと待っていると係官がパネル表示を更に取り替えた。『Delayed』の下に『Canceled』と。空港係員も忙しそうに。この後の我が添乗員のMさんのリアクションのすばらしさに感激。全員のパスポートとe-TICKETをとっさに集め出した。次の便を予約するのは早い者勝ちなのだ。そしてカウンターでなにやら真剣に交渉。お陰で2時間遅れの9:30 LP115便に登場できるとの情報。なにせツアーであるので18人全員が同じ便に乗る必要があるのだ。やれやれと一安心。この辺が添乗員の能力の見せ所であると実感したのであった。やはりこの便も1時間遅れの10:30に漸くリマに向かって離陸したのであった。そして約1時間でリマにある、ホルヘ・チャベス国際空港へ到着、ターンテーブルで荷物を待つ。時間は既に11:40を過ぎていたのであった。ホルヘ・チャベス国際空港を空港ロビーから。ペルーの首都、リマにある国際空港。空港名は航空黎明期のパイロットで、当時の高度記録を打ち立てたホルヘ・チャベスにちなむ。空港ターミナル。ペルーの案内板はスペイン語と英語を併記。添乗員に案内され、空港ターミナルの外へ。リマ空港で待つ現地添乗員には既に連絡が入っていた模様。スケジュールでは、リマ市内観光があったが約3時間遅れたので、一路ナスカへ向かう。バスに乗り450kmの移動が開始された。空港にはペルーの旗が快晴の中たなびいていた。リマはペルーの首都で、ペルーの人口のおよそ3分の1が生活する。人口800万人以上が暮らす南米有数の都市、ぺルーの首都「リマ」。リマの歴史地区にはキリスト教の文化遺跡が点在し、街を歩くだけでペルーの長い歴史を感じることができる観光地であったが・・・・・。ロータリーに各国の国旗が掲揚されていたが何か国際的なイベントが?バスの車窓から正面を。リマの教会を車窓から。バスは太平洋側を走る、パラグライダーが舞う太平洋海岸。はるかかなたには日本が・・・・・・・。昭和35年(1960)5月24日早朝来襲したチリ津波もここより南から日本へ。バスは海岸道路を南へ。途中バスの車窓から、アモール公園(Parque del Amor)内にある『恋人たちの公園』のモニュメントが見えた。激しすぎるのであった。海は太平洋。はるか日本まで海は続いているのだ。ユニークな外装のビルは「JW マリオット ホテル リマ」。海岸沿いの丘いや断崖の上にビルが建つ。海岸通りにあった三角錘のモニュメント。この付近はミラフローレス区。断崖絶壁の僅かな空地に高速道路が走っていた。そしてこの砂地とも思われる法面を、剥き出しの断崖上に大きなビルが建っているのであった。日本では考えられない光景であった。女性を見上げる男の像。太平洋岸の海岸、小さな船は釣り船か。海外沿いのチョリーヨス地区にある岬のモロ・ソラル(Morro Solar)山頂には鉄塔が林立。モロ・ソラルは、1881年のペルー軍とチリ軍の間のサンフアンとチョリーヨスの戦いの場所であることで有名であると。海岸沿いの砂山の上には市民住宅が建ち並んでいる。上まで道路があるのか、電気は?水道は?INSTITUTO NACIONAL DE SALUD(国立衛生研究所)と書かれたゲート。住宅が建ち並ぶ砂山が続く。高速道路料金所。未だETCは無く。砂丘の斜面には一面に植栽が。途中、時間に追われながらも『パチャカマック遺跡(Santuario Arqueologico de Pachacamac)』に立ち寄る。この建造物群は、ペルー海岸地帯の最も重要な先スペイン期の聖地であったとのこと。当時全国各地から常時巡礼者が訪れた場所とのことであった。パチャカマック遺跡は首都圏リマの中心より約40キロ南東のルリン川の谷にある約600ヘクタールの区域である。紀元200年頃より崇められていたこの世の創造神パチャカマック(Pacha Kamaq)にちなんで命名された。この場所はその後、スペインの侵略まで約1300年にわたり栄えたのだと。パチャカマックは、ケチュア語で、「パチャ」は「天地」、「カマック」は「創造者」と意味するのだと。インカ帝国に侵略される前にあった、イシュマ文化時代に作られたとみられるピラミッド。階段のあるピラミッドは15個あったのだと。砂漠地帯にあるので緑が無く。南北の一本の道がずっと続く。この道から多くの発掘物が出たと。壁は日干し煉瓦でできていた。まだまだ発掘調査中である様子。これもピラミッドであったのだろうか?「太陽の神殿」。「太陽の神殿 入口 Templo del Sol」。「太陽の神殿 入口 Templo del Sol」案内板。「太陽の神殿 入口 Templo del Sol」に近づいて。「太陽の神殿 入口 Templo del Sol」を正面から。巨大なサボテンも。この遺跡の見学のための遠足とのことで、現地の子供達も歓迎してくれた。子供達の笑顔は万国共通なのであった。広大な『パチャカマック遺跡(Santuario Arqueologico de Pachacamac)』。『パチャカマック遺跡(Santuario Arqueologico de Pachacamac)』案内地図。「ARTURO HMENEZ BORIA」と書かれた銅像。ペルーの医師、民族学者、画家、作家であるらしい。ツアー人数が17名のため中型観光バスでナスカへ移動したのであった。海の中にはパチャカマック島が。小型タンカーの姿も。砂の岬が太平洋に突き出ていた。パナメリカナ・スルー自動車道をひたすら進む。途中の車窓からは砂漠の中、白い小屋が連なっていた。養鶏場とのこと。砂漠の山をぬいながら、バスは走り続けるのであった。砂山を削って高速道路を施設。飛行機の遅れで、遅い昼食をとるためにレストランへ。飛行機が大きく遅れたため、レストランでの昼食は、別のレストランからの仕出し弁当に変わっていた。海鮮入りパエリアの如きもので、サラダ付きで非常に旨い。野菜サラダも付いていた。レストランでビールを購入しバスに持ち込み食前酒としたのであった。このような交通機関の遅れ等の非常時用に食事に関するリスクマネージメントも確立しているのだ。またまた感激したのであった。この辺が現地添乗員の腕の見せ所なのであろう。このレストランの前に巨大なサヤエンドウの実がぶら下がった木があった。幅30mm、長さ400mm。現地では『ポンセアニ』と呼んでいるとのことであったが『フラボヤント』か?赤い花が咲くネムノキ?そしてバスでの450kmの長旅も終わり、ナスカのホテル『HOTEL NAZCA LINES』に到着したのであった。時間は19:40。ホテル内には「ナスカの地上絵」の配置図が。マリア・ライヘが描かれていた。ナスカの地上絵の場所で測量をするマリア・ライヘ女史の姿であると。このホテルはナスカ研究の第一人者 マリア・ライヘが常宿としていた高級ホテルであるとのこと。ロビーの壁にはマリア・ライヘの写真や功績が展示されていた。そしてナスカの地上絵のパースを見ながら、いよいよ明日はナスカの地上絵の上を飛ぶのだと・・・・。そして夕食は、アスパラガスのスープと五目焼きそばの如きパスタ。名前は忘れた。アスパラガスのスープ。五目焼きそばの如きパスタ。アイスクリーム?ホテル内のプール。夕食に飲んだワインをもう1本購入し部屋でのワインパーティー。明日はどの様な光景が眼下に拡がるのかを語り合いながらの深酒となってしまったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2009.06.11

コメント(0)

-

イグアスの滝、ナスカの地上絵、マチュピチュへの旅立ち その17・ マチュピチュ観光(その2)~オリャンタイタンボ村~クスコのホテル

更にマチュピチュの観光を続ける。ワイナピチュ登山への入り口まで行き、ここから引き返しながらの散策を進める。中庭越しにインティワタナが頂上に見えた。建物越しに、「日時計(インティワタナ)」を見る。遠く見張り小屋と街並みが一望できた。手前には「庶民の居住区」。「見張り小屋」の先にはマチュピチュ山が聳える。リャマの姿が。インカ帝国においては、重要な儀式の際に生贄として捧げられたといわれる。特に、真っ白な毛のリャマと濃いこげ茶(黒に近い)のリャマは生け贄用として珍重されていたらしい。マチュピチュ中央市街地の「貴族の館」入り口の門。何故か上部に木材が使われていた。貴族の住居は大きな石を隙間なく積み上げてあるが、庶民の住居は不揃いの小さな石が積み重ねてあった。いつの世も庶民は大変なのだ。この辺りで青銅器や土器が多く見つかったことから、この地域は「技術者の居住区」と言われている。そこに建つ小屋のひとつには、内部中央に丸い石がふたつあるが、利用目的ははっきり判っていない。ハイラム・ビンガムが発見した当時、彼のガイド役を務めた地元の少年がこれを石臼にして食事の準備をしたことから、石臼と呼ばれる根拠になったと言われている。最近では、これに水を張って直視出来ない神である太陽を、間接的に見るための水鏡であると説明したり、夜間の天体観測を行ったと説明したり、各種説明がなされているようだ。「技術者の居住区」に入ると、直径60cmほどの丸い石が並んでいた。「天体観測の石」とも呼ばれている。石臼という説もあるが、水を張って、鏡または反射鏡として使ったのではないかとも言われていると。出口門からアンデネス(段々畑)とマチュピチュ山を見る。「コンドルの神殿」。「コンドルの石」盗まない・怠けない・だまさないの掟を破ると刑が下されたと。「コンドルの神殿」を振り返る。コンドルを連想させるような建造物。神に祈りを捧げる神殿であったと。 囚人を閉じ込めた牢獄だったという説も。アンデネス(段々畑)とマチュピチュ山、中腹にはインカ道が見えた。石積みの壁の間を進む。リャマ達がのんびり草を食んで。貯蔵庫と手前にアンデネス・段々畑。再び白き山頂の山を。「水汲み場」。街の中には16の水くみ場があるという。すべてマチュピチュ住人の生活用水に使われた。畑にひかなかったのは、朝から立ち込める霧が十分畑を潤したから。この水の量から、マチュピチュの住人は多くても750人程度と推測されていると。石の壁から流れ出す水は、遠くの山から石の水路を使って引いているとされるが、水源は特定されていないのだと。石の階段に沿って水が流れていた。陵墓と呼ばれている、「太陽の神殿」の下部。「太陽の神殿」。陵墓の上が美しい曲線の太陽の神殿 マチュピチュのなかでもとくに精巧な建造物 。インカ族の3つの神聖な空間とされる 死者の世界・生者の世界・神の世界を表している と。神殿の中は工事中とのことで入れなかった。石をブラシで洗っていた。ここが「陵墓」の入口であったのだろう。こちらでも。右と左の石積みの精度が異なる場所。この上に上がりたかったが・・・。美しいカーブを描いた壁と日の出の方角を向いた窓が巨大な石の基礎の上に建ってた。ネット👈リンク より。「太陽の神殿」の正面側への入り口。下の部分の穴は歴代インカの墓という意味で「陵墓」(Tumba Real)と呼ばれていると。陵墓に向かって左側に進むと、女王の宮殿に通じる道があり、一枚岩の階段があった。マチュピチュ内に数か所ある一枚岩の段々であるようだ。階段を上った場所にあったのが、「女王の宮殿」と呼ばれる場所。そして再びワイナピチュ山と歩いて来た遺跡群を振り返る。居住街が一望でき、右側に「太陽の神殿」。左斜の階段を登っていくと、市街地入口の門に辿り着くのであった。ワイナピチュ山を挟んで左に「インティワタナ」、右に「3つの入口の家」方向。出口にだいぶ近づく。上部に「貯蔵庫」の一つ。マチュピチュにバスで登ってきた、曲がりくねった白い道が見えた。約3時間の散策で、マチュピチュ遺跡出口へ。ツアー会社から「登山証明書」2009.06.10 をもらう。約2時間半でマチュピチュのフルコース(赤+青のルート)を巡った。左斜め上が入り口、そしてワイナピチュの峰に向かい右の赤い道を。そして青の道を戻り、再び赤の道に入り帰ってきたことになる。昼食は唯一遺跡内にある「サンクチュアリーロッジ」にて。レストラン内は満席であった。遺跡内で昼食後、シャトルバスで下山の途に。ホテル「サンクチュアリーロッジ」の看板。シャトルバスでマチュピチュ駅(アグアスカリエンテス駅)に到着。インカ風模様生地など並べたショップを覗いてみた.総じて原色が多用され,ちょっと派手目,楽しい絵柄が目立つ.こうしてまた高原列車の駅に向かった。アグアスカリエンテス駅発、13:58発の高原列車に乗車。来る時は乗車券の合計は、39US$であったが、帰りは32US$と何故か安い乗車賃 :US$ 26.89Tax 19%: 5.11 Total : 32.00ウルバンバ川沿いの浄水設備。帰りの高原列車の車窓からもいくつもの遺跡が確認できた。ウルバンバ川と遠く雪を頂いているアンデスの山。白き山頂をズームで。民家そして吊橋が見えた。山肌に緑はほとんど無く。周囲の山もウルバンバ川に浸食され。約1時間半でオリャンタイタンボ駅へ到着。マチュピチュからの途中にあるインカの大要塞・オリャンタイタンボの村に立ち寄る。石畳の路地を歩く。道の中央に排水路が整っていた。村の中の小路で少年がインカの歌を歌ってくれた。そして村の小道で山羊を抱く女性。ある民家の中へ入れてもらった。ここではモルモットを食べているという。たくさんのモルモットが餌を飯でいた。室内の棚には祖先の頭蓋骨が祭壇に置かれていた。スペイン軍に侵略される中、ここオリャンタイタンボを要塞としたインカは一度も敗れなかったという。階段状のものは段々畑。これもインカを印象づける遺跡で、インカの壮大さを存分に物語ってくれていた。やはり対岸の山にある見張り小屋、あるいは穀物倉庫といわれる遺跡。段々畑の上に、オリャンタイタンボの要塞があり多くの観光客が登っていた。対岸の山にあるヒゲをはやした老人の顔を思わせる岩。自然のものか?それとも人工のものか?オリャンタイタンボの村を約30分観光後、バスに乗り込む。此処にもアルマス広場が有り、オリャンタイ将軍像が。遠く谷底に白い棚田が見えてきた! マラスの塩田だ。バスのドライバーが現地添乗員に説明してやれと。アンデスの渓谷から突如流れ出す湧き水は高濃度の塩水であったことから、太古の昔、これを渓谷の斜面に作った塩田で天日干にすることで、塩の生産が始まったと。一見、山の残雪のようにも見えた。海から遠く離れたアンデスで唯一生産された貴重な塩は、インカ帝国時代、その生産を帝国が一括管理して、広大な領土に分配ししていたと伝えられているという。ここ、マラスの塩田も見学したかったがバスは一路、クスコへ向けての峠越えへ。峠に向かう途中、雪を頂いたアンデスの山々。アンデスに沈む夕日で山々が赤く光り素晴らしい景色を見せてくれた。途中、車窓からピンクのビニール袋を竹の先につけ、家の軒先から通りに向けて掲げている家が所々に。これはこの家で自家製『チチャという名のトウモロコシのドブロク』を販売しているとのしるしとのこと。昔はレタマと言うエニシダの花を先端に付けていたという。そして峠越え。私の腕時計の高度計は3800mを超えた数値を示していた。峠を越えると、クスコの美しい夜景が見えて来た。モノトーンとも言える全部同じオレンジ色がかった黄色の光は、昼間拡がる煉瓦色の瓦屋根と同じく、すばらしい光景であった。この地は派手な照明やネオンサインは禁止されているとのこと。漸くクスコ市内のホテルに到着しチェックイン。この日はトリプルルーム。ホテルの客室前の廊下には、ここならではの絵画?がいくつも飾ってあった。夕食を食べながら、早速民族衣装に身を包んだインディヘナの演奏するフォルクローレの歓迎を受けた。ここで『コンドルは飛んでいく』を聴きながら遙々この地までやってきたな~~~~との満足と感激が。おもわずI'd rather be a sparrow than a snail, Yes, I would, If I only could, I surely would . . . hmm と口ずさんでいたのであった。夕食は高地のためアルコールは禁止と!!!料理は、ペルー名物の地鶏料理とスープであったが、メインディッシュは撮り忘れ。そしてまた、明日は4:00にモーニングコール、5:30出発との添乗員の声。いよいよ今回最後の観光地、ナスカの地上絵へのクスコから片道450km以上のバス移動が始まるのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2009.06.10

コメント(0)

-

イグアスの滝、ナスカの地上絵、マチュピチュへの旅行記 その16・ マチュピチュ観光(その1)

南米の旅六日目のいよいよ今日は、待望のマチュピチュ観光である。昨夜は高度順応の為、クスコより標高の低い2800mのウルバンバにて宿泊。3000mを切ると高山病らしき弱い症状もだいぶ楽になった。ちなみにウルとはケチュア語でミミズを意味し、バンバは谷なので直訳するとミミズの谷の意。これはウルバンバ川の水の流れから由来しているそうだ。ここはインカ時代では聖なる谷とされていた。現在ではクスコの人々にとっての保養地。現在、人口約2万人の村、主に農業と観光で生計をたてているという。モーニングコールが3:15であったが、早めに起き日本から持参のカレーを食べる。我が腕時計は、標高 3040mを示していた。準備を完了しホテルの外へ出て、暗い中「HOTEL ROYAL INKA PISAC」の看板を見上げる。ホテル前には近郊の観光写真が。ホテルのロビーには、PISAQ(ピサック)からマチュピチュまでのルート図が描かれていた。数字はCUSCO(クスコ)からの距離、ピサックの32kmはクスコから。OLLANTAYTAMBO(オリャンタイタンボ)これからバスで、オリャンタイタンボへ向かうが、距離は、97-32=65kmか。MACHUPICCHU(マチュピチュ)オリャンタイタンボから高原列車でマチュピチュへの距離は、110.5kmとなる。ホテルの暖炉。ホテルを4:30に出発、バスは約1時間悪路の中真っ暗な山道をウルバンバ川に沿って走り、列車の出発点であるオリャンタイタンボ駅へ無事予定時間に到着。早朝出発のため旅友の皆さんはバスに揺られて爆睡重いスーツケースはバスに預け、必要なものだけを持ちバスを降りる。駅舎内には早朝のため人影は殆どなし。ペルーレイル(Perurail)の時刻表。オリャンタイタンボ駅のチケット売り場(BOLETERIA)。まだ早朝で人が殆どいなかった。駅前にはカフェがあり、既にOPENしておりピザ、エスプレッソを販売。ビスタドームと呼ばれる列車で、オリャンタイタンボ駅からマチュピチュのふもとにあるアグアスカリエンテス駅まで向かうのだった。山の上には満月が。時刻表を見るとクスコ ⇔ マチュピチュ間は、3本あり所要時間は約3時間。オリャンタイタンボ ⇔ マチュピチュ間の本数は、多数ある、所要時間は約1時間半。利用便は6:10発。座席は指定席制。進行方向右側後ろ向きが私の席。切符は乗車時回収されてしまうとのことなので、写真に撮った。金額はUS$39。もちろんディーゼル機関車。車両にもペルーレイル(PERURAIL)の文字が。列車は予定時間に出発、直ぐにチケットの確認に。オリャンタイタンボ駅を出発して、最初はのどかな畑の風景とか雄大なアンデスの山の景色が続き、右側もまんざら悪くないなと思っていたら、左側は、もっと絶景。そのうち右側は、崖ばかり。現地添乗員の了解をもらい、左側の空席に移動。左手のウルバンバ川の流れを満喫しながら、途中右手のアンデスの山々を楽しんだのであった。雄大なアンデスの山には積雪が。西の空には満月を過ぎた月、今日も一日天気が良さそうでひと安心。この駅で下車してインカ道へ向かう人が多くいるのであった。線路が単線のため、停車してオリャンタイタンボ行き列車を待つ。待っていたオリャンタイタンボ行き列車とすれ違う。列車はウルバンバ川沿いをゆっくりと進む。約1時間30分ほどで目的地のアグアスカリエンテス駅に到着。列車はここで折り返すのでディーゼル機関車は方向転換するのか。マチュピチュ村にある、標高約2000mマチュピチュ駅(アグアスカリエンテス駅)。駅前にある土産物屋の脇を抜けてバス乗り場に向かう。土産用ペナント。ケチュア語で「温泉」を意味するだけあって、マチュピチュ村の中央にはウルバンバ川が流れており、20分ほど歩いて山の中に入っていくと、露天風呂の温泉があると。アグアスカリエンテス駅からマチュピチュ遺跡へのバス料金。遺跡へのアクセスは専用シャトルバスで行くことになる。往復で14$と。まだ早朝の為かバス乗り場までの土産物屋は殆ど開店していない。山が幾つも見えたが、どの山の上にマチュピチュがあるのか?専用バス乗り場へ歩いて移動し、いざマチュピチュヘ!!バスは出発!最初は、川沿いの平坦な道を少し進み、橋を渡ったところに「Machupicchu」の看板。バスは、ハイラムビンガムロードと呼ばれる坂道を登り始めた。まるで日光のいろは坂状態。天気は快晴。バスの窓からは、アンデスの素晴らしい山々と青い空そして僅かな白い雲が見渡せ、絶景そのもの。そして、遂に待ちに待ったマチュピチュの姿が目前に現れたのであった。バスの中から思わず歓声が上がった。白人はこう言うときにもやけにうるさいのであった。バスは、マチュピチュの入り口に到着。ここで手洗いを済ませた。男性トイレは個別の便器はなく厠状態。前方にレストランが。その下がマチュピチュへの入口。最初に、『見張り小屋』へ向かう。この見張り小屋に向かうのがかなりの階段。しかし上り終わったそこには、マチュピチュの全景が。綺麗!!絶景!!!本当にガイドブックと同じ。山の上にこんな大きく美しい遺跡があるのが摩訶不思議。よく見る「空中都市マチュピチュ」が目の前に。山の中にぽっかりと浮かんで見えるような、景色は、まさに絶景。この景色が見たかった。この景色のために、はるばる日本から来たのだ。マチュピチュ遺跡 観光案内図。 【https://ameblo.jp/buron2000/entry-12038996429.html】よりマチュピチュ(老いた峰)は 「空中都市」または「失われた都市」と呼ばれている。15世紀前半スペインにより インカ帝国が征服されると スペイン軍はインカの都市をことごとく破壊し尽くしたが 標高2400メートルに造られたこのマチュピチュはスペイン軍に見つかることなく ほぼ無傷のまま残されたのだ。神秘的で幻想的で夢の世界。宮崎駿監督の作品「天空の城ラピュタ」のアニメはここマチュピチュをモデルにしたのだ。マチュピチュの総面積は5キロ平方メートル 、そしてその3分の2が山の斜面を利用した段々畑の農地になっている。岩は石切場から運んだことは理解できるが、農地の土はいったいどこから運んで来たのだろうか?まずは、貯蔵庫・コルカ Colca。この貯蔵庫・コルカ Qollqa (Colca) は、インカ帝国当時、とうもろこし、ジャガイモ、キヌアなどの穀物、乾燥させた肉や農具などが保管された場所であった。木造の屋根の部分は、当時の建設方法で、再建されていた。下側の屋根が復元された貯蔵庫とワイナピチュ。マチュピチュの街の最も高い位置にある「見張り小屋」を見上げる。「見張り小屋」は、下界からやってくる人々関所のような場所であった。Wayrana ウアイラナという3つの壁のみで建設された建設物となっている。太陽の光や、ほら貝の音などですばやく伝達していたとのこと。この隙間から見張っていたのであろう。「見張り小屋」の屋根。「見張り小屋」から見たワイナピチュ。マチュピチュの山の反対側にあるのがこの山。ワイナピチュの意味は『若い峰』とのこと。この山の頂上にはインカの建造物があり、周辺は段々畑に囲まれていた。望遠鏡で覗いてみるとこの山を登っている人が尾根づたいに見えたのであった。一日の登山者人数を制限しているとのこと。ズームでワイナピチュを。遺跡の発見はアメリカ人の考古学者ハイラム・ビンガム。1911年、ビンガムはインカの都市ビルカバンバの調査に来たところ、廃墟と化したマチュピチュを発見した。残念ながら、幻のビルカバンバではなかったが、いずれにせよすばらしい発見であったことには間違いない。見張り小屋から段々畑を見た。この一段を借りて野菜栽培が出来ればと・・・・。『インカトウ』農園と名付け、札を立ててみたくなった。「儀式の岩」。空中都市マチュピチュ遺跡から当時旅をする人などが旅路健闘を祈って、リャマなどの犠牲を捧げた石。周囲には墓地があったのだと。空中都市マチュピチュ遺跡に入るためにも犠牲を捧げたのではないかといわれていると。上部は平らな台のような岩。そしてその横には3段の階段が。これは、インカの遺跡には「3」を現すものが多くあるのが特徴で、「天上(宙)」「地上」「地下」という3つの精神的な世界観があったのだと。天と地上世界を結ぶ神が「コンドル」、地上世界を結ぶ神が「ピューマ」、地下世界を結ぶものが「へび」と考えられていたのだと。採石場とその下に段々畑が見える。段々畑はかなりの勾配である。市街地の入り口及び街の全景が見える。これがマチュピチュ市街地の「正門」。しっかりした大きな石により門が組み上げられていた。この正門を内側から見ると扉が取り付けられるように細工がされていることが分かると現地添乗員から。門の上部には縄を通すために使用しただろう輪が。門の左右には石に窪みが作られており、中にはやはり縄をかけることができるように石の棒が立っていた。これらを使用して縦棒、横棒で正門に扉を固定したのだと。同様の仕組みは同じマチュピチュ内の王女の宮殿の横の通路にも見ることが出来たのだ。上記の正門の扉の固定方法を絵付きで説明してくれた現地添乗員。「正門」越しにワイナピチュを見る。「正門」の内側。「正門」をくぐると前方にワイナピチュが堂々と。見張り小屋の下にはスケールの大きな段々畑・アンデネスがあることが解る。左手の山々を見ながら進む。段々畑・アンデネスを振り返る。「石切り場」には大きな岩がゴロゴロと。サクサイワマン遺跡は別の場所から石を運んできて建造されたのに対し、ここマチュピチュは遺跡内に石切り場が残っているのであった。手前から「石切場」、「神官の館」、「神聖な広場」、「主神殿」そしてその横に「3つの窓の神殿」を見る。「主神殿」をズームで。その手前に「聖なる広場」も。「居住区」。「居住区」。「居住区」。正面に「主神殿」そして多くの観光客の姿が。「中央広場、メイン広場」を人のいない瞬間に。民家の三角屋根とワイナピチュの勇姿。「神官の館」が正面に。「神聖な広場」。そして「主神殿」に到着。主神殿はマチュ・ピチュの中でもいちばん重要な神殿と言われており、3つの窓の神殿と広場に面している。壁には17個のニッチ(飾り棚のような意匠)が設けられており、ミイラが置かれたとも言われているが真相はとのこと。この地域の石組みに使われる石は、通常は多角形であることが特徴なのだが、主神殿の石組みの石はすべて四角形をしている。神聖な場所には、四角く表面が滑らかな石を使ったためだとも伝わっていまるのだと。「主神殿」の右側の石が下に傾いている。地盤沈下が発生しているとのこと。日本の大学の教授がこの地盤沈下調査を行っているとのことだ。途中地盤沈下測定のワイヤーが張られていた。「三つの窓の神殿」。これらの岩石は、綿密に磨き上げられ積み重ねられていた。「三つの窓の神殿」は、神聖な広場に面し、「主神殿」の隣にあった。名前の由来は、文字通り3つの窓があったため。三方を囲む壁のうち東側の壁に、台形の窓が3つ。両端には閉じられた窓が2つ。3つの窓は、夏至の日の出の位置を完璧に示しているともいわれているのだ。窓のある壁の向かい側には、「チャカナを模った岩」があった。「チャカナを模った岩」左右に3つの段を持つ岩は、冬至の日に、太陽の光を浴びた岩から延びる影が"チャカナ"と呼ばれるインカの世界観わ表すシンボルの形を作り出すと。「南十字星」。この長斜方形の形は南十字星を表しているとのこと。私の腕時計の磁石を近づけてみると、なるほど東西南北を正確に指していた。研究者の中には、ここで天体観測を行ったと考える者もいるようだ。北東方向の渓谷を見下ろす。西方向の街並み。「日時計(インティワタナ)」。突き出た角柱の高さは36cm。それぞれの角が東西南北に向いている。当時は太陽が消えないように、太陽を繋ぎとめるものとして、太陽信仰の重要な礼拝所であったと考えられていて、角柱の影の組み合わせで春分・秋分、冬至・夏至を判断したと推測されているとのこと。マチュピチュ遺跡市街区域で一番高い場所に造られたという点を考えると、当時のインカの人々が太陽に近い場所を神聖な場所と考えていたのであろう。ワイナピチュを再び。この山は断崖絶壁で急勾配のため、上級者向きの登山コースとなっているのだと。広場の先の段々畑は、花粉分析の結果数多くの植物を栽培していたことがわかっており、インカの人たちによる農業試験場だったのではないかと言われているのだと。遠く下にはウルバンバ川が流れていた。段々畑へ降りる急な階段である。山頂には白き雪が。民家の屋根の石積みが並ぶ。ワイナピチュ山の入口には小屋が。ワイラナ(準備室)。「聖なる岩」。向こうの山の形を写しているとか、猫を象ったとか色々言われているようだ。そう言われると、傾斜こそ違うが良く似ているようにも思えた。ワイナピチュ登山への入り口。ワイナピチュに登るのは登山人数の制限があるので、朝早くこないと登れない場合が多いという。傾斜の山へと続く建造物の扉と窓は東の方向を向いており、「貴族の居住区」をズームで。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2009.06.10

コメント(2)

-

イグアスの滝、ナスカの地上絵、マチュピチュへの旅行記 その15・ クスコ観光:サント・ドミンゴ教会~アルマス広場~大聖堂~12角の石~ラ・コンパーニャ・デ・ヘスス教会~ピサックのホテル

サクサイワマン遺跡からバスで坂道を下り市街地観光へ。リマクパンパ広場(Plaza Limacpampa)の モニュメント・ Qosqo a sus fundadoresリマクパンパとはアンデス地方の言葉で「大地の語り」の意味と。バスを降りてサント・ドミンゴ教会(太陽の神殿、Iglesia de Santo Domingo)へ。前の狭い路地を抜けてサント・ドミンゴ教会の正面にやって来た。スペインが造った教会だが、元はインカ時代のコリカンチャ=太陽神殿であった。スペイン人はインカ人が造ったコリカンチャの土台の石組を利用し、その上に教会を建てたのだ。インカ帝国の公用語であったケチュア語で「コリ」とは「黄金」、「カンチャ」とは「部屋」とか「囲い場」を意味すると。コリカンチャは黄金の太陽の神を祭ったインカ帝国最高の神殿。1533年フランシスコ・ピサロがクスコに入城し、壁などに敷き詰められていた黄金をすべて奪い去ってしまったと。サント・ドミンゴ教会の鐘塔。ここが観光用の入口。QORIKANCH(コリカンチャ)=太陽神殿 の文字が。16世紀、征服者のスペイン人たちは神殿にあった黄金製品を本国へと持ち去ったのち、上部を壊して教会を建てたと。その後の大地震でスペイン人の建てた部分は崩れたもののインカの石組みは残ったという。開口部は窓で、インカの精巧な石組。4部屋通した窓。最も小さな石組み。再び何故このような小さな石組? 皆が触るせいかここだけ黒く光っていた。ここの石組みも。祭壇。サント・ドミンゴ教会の中庭。真ん中に井戸があるが、この井戸はカテドラルの地下にある水源まで地下でつながっているとのことだ。昨年のスペイン旅行で訪れたアルハンブラ宮殿の中庭に酷似していた。サント・ドミンゴ教会の中庭をグルっと。中庭から鐘楼を見る。インカの世界観を表した黄金の壁画。インカの人々は文字をもたなかったため、絵にすることで表現した。三層に分かれており、上にある楕円のものが太陽の神だと。 黄金の壁画の説明板。サント・ドミンゴ教会から外を望む。サント・ドミンゴ教会の外庭。かつてここは金のリャマ、金の泉、金のとうもろこしなど、金でできたもので覆い尽くされていたと。更に左手。インカの建築物は地震に耐えるような見事な耐震構造になっている。例えば、壁はまっすぐではなく内側に10度傾いている、また、石を単に重ねていくのではなく石に凸凹の細工を施し、それをパズルのように組み合わせることにより、より強固な造りとなっているのだと。サント・ドミンゴ教会の周囲を散策。標高3400mの下での散策。外壁の前にあったこのクリスチャン クロスの如きモニュメントが。太陽崇拝の面影は今はなく、十字架が教会を訪ねる人を出迎えているのであった。クスコの街並みとそれを囲む山々。インカ帝国時代、政治と宗教の中心である太陽の神殿:コリカンチャ(コリ(Qori)=黄金、カン(kancha)=居場所 を現した)があった場所。当時この神殿には黄金が満ち光り輝いていたと言う。スペイン人は黄金を全て持ち去った後、石積土台だけを残し教会を建てた。クスコに大地震があったとき上部の教会は崩れ落ちたが、石積土台はビクともしなかったという逸話が残っているのだ。インカの石組技術をものがっているのだ。日本の木造建築でも用いている"貫"といわれる工法を石で行っていたのである。教会の所々で美しい石組みを見ることが出来た。教会の裏手では、現在でも発掘・復元作業が行われているとのこと。下の丸くなった石壁がインカのもの。その上にスペイン人が教会を建てたのである。石積みの技術の差が歴然としている光景なのであった。再び「ペルー万歳」と「国章」を見る。サント・ドミンゴ教会 全景。その右手の白き建物は単科大学等の宗教学校(C. E. P. Santa Rosa de Lima Cusco)であるようだ。宗教学校(C. E. P. Santa Rosa de Lima Cusco)が更に続いていた。手前のアルマス広場とサント・ドミンゴ教会。「アルマス広場」に面した「ラ・コンパーニャ・デ・ヘスス教会」。 第11代インカ皇帝ワイナ・カパックの宮殿だったとのこと。この教会は1650年の大地震で一度崩壊しているという。ズームして。クスコの中心地・「アルマス広場」の北東部に建つ「カテドラル(大聖堂)」は、インカ時代のビラコチャ神殿の跡に建てられたもの。1550年から建設がはじまり、完成に百年を要した。右の大塔には1659年につけられた南米で最大の鐘マリア・アンゴラがあり、その深い響きは、20km先にまで達するという。 「カテドラル(大聖堂)」前を通り昼食会場へ。「サント・ドミンゴ教会」の鐘塔を再び。昼食を楽しむ。食事を終え路地へ。石畳の路地を進む。インカの石組を楽しみながら進む。ここの石組みも、石を単に重ねていくのではなく石に凸凹の細工を施し、それをパズルのように組み合わせることにより、より強固な造りとなっていたのであった。路地にある「12角の石」インカの石組みの特徴は「カミソリ一枚通さない」こと。ここクスコの街中の道に残る石組みはまさにその象徴的存在。いったいどうやって造ったのか。12の角の複雑な切り込みだけでなく、その周りを固める石組みも注目である。幅が1メートルもある巨石で、それが緻密に計算されたように12角に加工され、隣り合う石とぴったりと合わさっていたのだ。インカ文明の石造技術の高さがうかがい知れる場所なのであった。更に路地を進む。スペイン風の見事な彫刻のベランダ。再び「ラ・コンパーニャ・デ・ヘスス教会」。クスコの「マクドナルド」です。 おなじみの赤地に黄色の文字ではなく黒字のマクドナルドの文字Mのみ。黒の地味な看板で営業をしているのは 景観保護のためとのこと。30分ほど「アルマス広場」で自由行動。久しぶりの自由行動であった。現地ガイドSさんが経営すると言う土産店で女性軍が土産を色々買っていた。女性軍の衝動買い?POWERには驚くばかりであった。 アルマス広場左:カテドラル、右:ラ・コンパーニャ・デ・ヘスス教会。「アルマス広場」の花も美しく咲いていた。アルマス広場越しに「ラ・コンパーニャ・デ・ヘスス教会」。クスコ観光終了後、今晩の宿のあるピサック(Pisac)の村に向かう。クスコから30キロメートルの山々の谷間に小さく拓けた村である。昔と変わらないインカの人々の生活を垣間見ることができるという。村の背後の急な斜面にある遺跡は、太陽の神殿や段々畑などがあり、マチュピチュの遺跡に似ていると。下を流れるのが、ウルバンバ川である。山の斜面に段々畑と「インティワンタナ遺跡」がある。インカ皇帝や地位の高い僧侶などが宿泊した場所で、神聖なる儀式が行われていたのではと。ウルバンバ川両岸には民家が。漸くホテル「ROYAL INKA HOTELS」に到着。外が明るい時間に到着したのはこの日が初めてであった。ホテルの中庭には色々な花々が咲き乱れ、我々の早期!!到着を歓迎してくれた。部屋に入る。ここにも「ROYAL INKA HOTELS」。ツインベッドの部屋。日本食が恋しくなり、日本から持ってきた味噌汁を飲むことにした。Sさんが日本から電気ポットをトランクに入れてきてくれていたのだ。南米のホテルには電気ポットが置いていないとの事前情報を掴んでいたのだ。さすがに旅慣れた吾人であった。ただしここは高度3000m。沸騰温度85℃。ややぬるかったが久しぶりの日本の味を満喫したのであった。もちろんワカメ、カップ&割り箸は私が持参したのである。久しぶりに部屋で寛げる時間が出来たので、ブラジルで購入しておいたワインで宴会。同行のMさんご夫妻も部屋に招待し多いに盛り上がったのであった。ホテルの中庭から南十字星が見えるというので千鳥足?で中庭に出てみた。この南十字星は、天の川の中に位置している。たくさんの星が輝いているので見つけにくかったが 現地添乗員の説明により、漸く肉眼でもハッキリ見ることのできた。明るい星4つで構成されているのが解った。日本では沖縄の一部でしか見えない星とのことだ。そしてまた明日は3:15モ-ニングコール、4:30出発の指示が下されたのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2009.06.09

コメント(1)

-

イグアスの滝、ナスカの地上絵、マチュピチュへの旅立ち その14・ リマ空港~クスコ空港~クスコ遺跡巡り・ケンコー遺跡~プカプカラ遺跡~タンボマチャイ遺跡~サクサイワマン遺跡

早朝4:30出発。誰一人として寝過ごす人はいない優秀なツアー仲間。シングルに宿泊されている方は男女それぞれ1名。他はツイン又はトリプル。これが相互に起こしあっているのが良いようだ。バスでリマ空港へ。リマ空港へ到着、正式名称はホルヘ・チャベス国際空港。朝食はホテルからの簡単なサンドイッチとジュースを食べる。時間は6:15。荷物検査を受ける。クスコ空港行き 7:40発 LP019便にてリマからクスコへ向かう。利用するLP019便。定刻の7:40に離陸。約1時間15分のFLIGHT。眼下には一面茶色のアンデス山脈が拡がっていた。途中にスナック菓子が出た。男性アテンダントが配る。機窓からは木々の生えていない山の中に湖が点在している光景が目に入ってきた。山頂に雪が確認できた。高度を下げて来るとクスコが4000m級の山々に囲まれた盆地であることが着陸前の飛行機の窓からの景色で理解できた。そしてクスコの空港に着陸。正式名称はアレハンドロ・ベラスコ・アステテ国際空港。クスコの標高は3400m。富士山が3776mなので富士山頂にいるのと近い。この空港は標高3,360mにあり高山病の出る高さであるが幸い、誰一人として、高山病を訴える方はいなかった。皆極めてタフである。空港のホールでインカ音楽の歓迎を受けた。もちろん音楽CDの販売が目的。しかしこれを聞き入る時間もなく迎えのバスに乗車しクスコ市内へ運ばれる?。インカ帝国時代の謎の黄金の仮面も出迎えてくれた。空港ターミナルには我々用の観光バスが待っていてくれた。高度が高いので酸素が薄く息苦しい感あり、添乗員から「激しい動きはしないように!」の言葉が。周囲に見える山々は皆富士山以上の標高を持つ山。様々な土産を売る少年?がバスに近寄って。そしてバスはクスコの観光に向けて出発。正式名称アレハンドロ・ベラスコ・アステテ国際空港の管制塔を振り返る。インカ帝国は、南アメリカのペルー、ボリビア(チチカカ湖周辺)、エクアドルを中心にケチュア族が築いた国。文字を持たない社会そして文明であった。首都はここクスコ。世界遺産である15世紀のインカ帝国の遺跡「マチュピチュ」から、さらに1,000m程高い3,400mの標高にこのクスコがある。1983年12月9日、クスコの市街地は世界遺産となったかなり交通量の多い道路をバスは進む。市内を通過し展望の良い峠に向かいここから市内を一望。絶景かな~~~~。山の斜面に白く書かれた文字が二つ。左手に書かれているのは、VIVA EL PERU「ペルー万歳」と書かれています。右はペルーの「国章」が描かれています。一番上の丸く見えるのがオークの枝の冠であり勝利と栄光を象徴。盾の左上にはペルーを代表する動物であるビクーニャ。これはペルーの生態系を象徴、盾の右上には国花であるキナが。盾の下部には溢れだす金貨が描かれているのだと。これは豊富な地下資源を象徴。インカ民族は、ナスカの地上絵といい地面に文字や絵を刻み込むことに意味を見いだす民族なのであろう。この山の文字はもちろん近年の民族の仕業であろうが。クスコは、ペルーの南東クスコ県の県都。アンデス山脈中の標高3600mにあり、現在の人口はおよそ30万人であるとの現地添乗員の説明。クスコとは、ケチュア語で、「へそ」を意味すると。 インカ帝国の首都であり、文化の中心都市。現在でもペルーで有数の都市の一つ。クスコの町並みはピューマをかたどったものとの説があるが、現在のところ定かではないという。16世紀に、スペインの征服者フランシスコ・ピサロによってインカ帝国が滅亡した後、スペイン植民者がクスコを侵略したのだ。植民地化の結果は都市の建築を通して見ることが出来る。スペインの建物はインカによって建設された巨大な石の壁の上に作られてるという。これらインカ時代の石積みは、石と石の間は「カミソリの刃一枚通さない」といわれる巧緻さで有名だ。また、周囲にはサクサイワマン遺跡・ケンコー遺跡など、数多くの遺跡が点在し、この後訪れたのであった。アルパカがお出迎え。実は有料のアルパカ、原住民との記念写真スポット。近くの山の頂上には両手を広げたキリスト像が。絵を描く老人を発見。風景画ではなかったが、これも客寄せ用だったのか?この山々の姿に向かって描いていたが。別の絵も見せてくれたが、これも抽象画なのであった。遺跡案内地図。最初にケンコー(Queqo)遺跡に向かう。インカの祭礼場跡と言われている場所である。なにやら彫刻のような、劇場のような不思議な場所であった。インカ文明の下では、神は人間を作る前に巨人を作ったが、神の意に反した行いをするので石や岩に変えてしまったのだとの説明。このため石や岩は人間と同じ心を持っているとインカの人たちは考えたのだと。ここでも、多くの土産物が売られていた。ケンコーとはジグザグの意味で、岩の上にジグザグの溝が掘られていた。狭い石組みの洞窟の如き中に入って行った。岩を丁寧に刳り抜いて。 一枚岩の洞窟の中には石のベッドが置いてあった。ミイラを作る台であったらしいとの説明。裏側には天井に彫られた階段があったが、一体何を目的とした物なのであろうか?ミイラを作る台であったらしいと。洞窟から外へ出る。岩場を刳り抜いて広場に。隙間からペルーの国章が見えた。岩の裏側は礼拝広場の如くなっていて、かってはピューマの像であったらしいが、今は頭部が破壊された大きな岩が置かれていた。ここが神事が行われた円形広場のようだ。円形広場への入口。入口の円形の広場には大きな石が。朝日に照らされた「ピューマ岩」が、背後の石にピューマ型の影を投げかけると。ここでも土産が。ここも広場なのであろうか?次にはプカプカラ遺跡を訪ねる。ここは関所の跡で、これから訪ねるタンポマチャイへ行く人間を調べていた場所とのことだ。陶芸品のお土産。「プカプカラ(PUCA PUCARA)遺跡」案内板。続いてタンボマチャイ(TAMBOMACHAY)遺跡へ。ここは宿場の跡。当時は30km毎に宿場が作られていたという。この距離は荷を積んだリャマが1日に移動できる距離であったらしい。雨季・乾季にもかかわらず、一年中水が出ているのだと。絨毯であろうか。タンボマチャイ(TAMBOMACHAY)遺跡の坂道を上って行く。美しい色彩の絨毯が並んでいた。タンボマチャイの沐浴場。「小規模な谷の一方の斜面に石組みによって建設された沐浴場、もう一方の斜面に見張り台が残る。沐浴場は4段に分かれた階段状の構造で、下部の低い2段がプレ・インカ時代の遺構である。それよりも明らかに洗練された石組みがはっきり見られる上部の2段がインカ時代のもの。下から3段目の壁面には、インカ独特に技法によって、クスコの方向を指す皇帝の右腕がかたどられた石組みが見られる。同じく3段目の向かって右側には、皇帝の脱衣場とされるくぼみがある。」トウィキペディアより。沐浴場の名前のとおり絶えることの無く清水が湧きサイフォンの原理を知っていたため、これを利用してどこからか水を引いているとする説が有力である。向かって左側が男性用、右側が女性用の泉と呼ばれる。この時代から男女別浴であったとのことか。タンボマチャイの見張り台。クスコ近郊で「聖なる泉」として知られる遺跡・タンボマチャイは、サクサイワマン遺跡からさらに丘を少し登る標高3800mの遺跡。やや湾曲した谷のカーブの外側に当たる方の斜面に立つ見張り台からは、谷の出口にあるプカ・プカラに向かって視界が開けている。プカ・プカラに駐留する見張り要員との間で互いに旗信号を使用して連絡を取り、沐浴する皇帝を護衛する任務にあたった。精巧な石組みが。聖なる泉の水がインカ時代から絶え間なく流れているのだと。タンボマチャイの沐浴場近くの草原に咲く花はルピナスに似ていたが。赤子を連れての商売中。観光案内料金表か?サクサイワマンに向かって坂道を下る。再び「VIVA EL PERU」の文字と「国章」が見えた。このクスコ(QOSQOのプレートは?キリスト像の後ろ姿が。続いてタンボマチャイを訪れた。巨石を惜しみなく用いたインカ文明特有の堅固な石組みが階段状に3段ずつ、幅数百mの平地を挟んだ南北の丘に築かれている。インカの天上・地上・地下の3つを意識した独特の世界観が反映された結果、3段という段数が選択されたとのこと。格段は石で作られた階段で結ばれていた。城砦、宗教施設、その双方を兼ねた建造物だと。ここにはハナン・コスコ(クスコ)という重要な寺院があったとされ太陽(Inti)、月 (Quilla)、 星 (Chaska)、光線 (Rayo)などを崇拝していたとされてる。広大な遺跡の中に入ると、すぐに広場の西側に連なる石壁が目に飛び込んで来た。ジグザグになった巨大な壁に沿って少し歩くと、石組みの中に取り組まれた途方もないほど巨大な石の前に出た。見上げると私の背丈の3倍近くもある。推定360トンと言われる巨石である。それにしても空が近いのである。高地のせいか太陽に近い分だけ空に手が届きそうなのだ。空の透明感が増しているのだ。驚かされるのは、その重さだけではない。多面にわたる他の石との接合面は、密着しカミソリの刃どころか空気さえ入る余地がないのである。この石組みを建造した人々は、巨石を軽々と持ち上げる技術と同時に、硬い石を、薄刃で豆腐を横に切るように見事に切断しているのである。どの様な刃物と技術を駆使したのであろうか。想像の域を超越した光景であった。広場の枯草の中に茎が全く無い野生のタンポポの花が咲いているのを見つけた。地面に直に咲いているのだ。現地添乗員のSさんはこれを『首なしタンポポ』と名付けたと。高山での強風から身を守る仕業。 そして世界で最初に生まれたタンポポの首はどんなだったと思うかとの添乗員の問いかけ。このサクサイワマン遺跡では毎年6月24日にあの有名なインカの祭り(インティ・ライミ)が行われるとのこと。ブラジルのリオのカーニバルと並ぶ南米最大のお 祭りで、世界各地からの観光客でこのサクサイワマン広場は埋め尽くされるという。既にこの日のために、観光客用の観覧席を築く材料が運ばれ広場に保管されていた。この場所の観光後に旧市街に戻り大きな石組みの壁が続く狭い通りを歩くと12角の石の前へ。幅1m程度の大きな石であった。この石の意味は諸説あるとのこと。インカ王の子供が12人いたから、1年が12ヶ月だから・・・・・。それにしても意識して12角にした石なのであろうか?文字の持たない文明は何も語ってくれないのである。クスコのビール『クスケーニャ』の瓶にこの石がデザインされていた。ホテルのレストランのボーイに記念に、持ち帰りたいと言ったところ、特別に作らせている瓶であるのでNOと。更に食い下がったところ、あなたに限りOKとの返事が。よって遠路遙々日本に持ち帰ってきたのであった。物好きなアラカンオジサンであった。 ところが先ほどの12角の石を超える14角の石に案内された。30cm程度と小さいだけに12角の石を超える匠の技が必要であったはずであるが、何故かこの石は有名になっていないようだ。何故!!これも歴史は何も語らずとのことであった。石の孔は積み上げるために必要なのであったのだろう。この広場で、南米3大祭りのひとつ「インティ・ライミ」が行われる。冬至の日に行われるので、時期としては6月半ばすぎ。クスコの太陽の神殿から祭りは始まり、その後、サクサイワマン遺跡にて行われる。カラフルな民族衣装とアンデスの音楽が楽しめる。「インティ」とは太陽のことで、トウモロコシで造った酒「チチャ」を太陽にささげる。皇帝がいけにえのリャマの心臓をえぐり出し、太陽にさらし、翌年の収穫を占って幕を閉じると。石の表面は磨かれて僅かな曲面が作られていた。山の上には多くの通信用の鉄塔が。急な山肌に民家が貼り付いていた。サクサイワマン広場を別の角度で。サクサイワマン遺跡の案内板。ペルー・インカを象徴する花:国花「カントゥータ」(ハナシノブ科)。インカを象徴する花としては、同しインカ系のホリヒアても、国花としてカントウータを愛していると。その「赤」は、生贄として捧げられた血の色ともいわれるほどに、深紅なのだと。バスに乗り込み市街地に下る。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2009.06.09

コメント(0)

-

イグアスの滝、ナスカの地上絵、マチュピチュへの旅立ち その13・ ブエノスアイレス市内観光:コロン劇場~ラバレ広場~大聖堂~5月広場~ボカ地区

カルロス・ペレグリニの像を車窓から。第11代アルゼンチン大統領。アルゼンチンで1985年から1991年まで発行された旧1万アウストラル紙幣に肖像が使用されていたと。ブエノスアイレスは、都市圏人口1300万人を誇る、南米有数の大都市。市内には、スペインコロニアル様式や、フランス様式の建物が多く見られ、南米のパリとも呼ばれる美しい町並みが続いていた。「オベリスク」共和国広場(Plaza de la Republica)にあり,1936年ブエノスアイレス創設400周年を記念して建てられたオベリスク。道路脇の街路樹に大きな実がついていた。現地語でパロボラッチョ(palo Borracho)と呼ばれる木、日本語訳すると「酔っぱらいの木」で並木になっていた。沖縄で「トックリキワタ」と呼ばれている木と同じ。実が徳利に似て来るので「酔っぱらいの木」と呼ぶと現地ガイド?が。コロン劇場(Teatro Colon)を訪ねた。パリのスカラ座、イタリアのミラノ座と並んで世界三大劇場とされる有名スポット。世界でもっとも音響効果の良い劇場の一つといわれ、ヨーロッパがシーズンオフとなる5~11月には世界的に有名なオーケストラや音楽家が訪れ、公演を行うとのことであった。まさにブエノスアイレスの高い文化レベルの象徴的存在であるとのこと。コロン劇場を7月9日大通り側から見る。ラバレ広場(Plaza Lavalle (Lavalle Square)側の「コロン劇場」は工事中。正面から。再び左手に『ファン・ラバレ記念塔』、奥の建物は『州政府事務所』・ラバージュ広場に建つ『ファン・ラバレ記念塔』を正面から。塔の上の像は独立戦争の英雄「ファン・ラバレ」。ラバレ広場から歩いて移動。大聖堂『カテドラル・メトロポリターナ』の横に建つ『ブエノスアイレス市議会』。正面壁面に『ESCVELA PRESIDENTE ROCA』昔の大統領の名前の付いた「大統領ロカ學校」。ビルの角の塔。塔の最上部。国家最高司法裁判所。国家最高司法裁判所の建物の列柱をズームで。そして大聖堂 (Catedral Metropolitana) 、16世紀末に原型となる聖堂が造られ、幾度にも渡る立て直しの末、現在の建物が完成されたとのこと。この大聖堂には、アルゼンチンを独立へと導いたサン・マルティン将軍の眠る霊廟が 安置されており、多くの観光客がそれをひと目見るため訪れるのだという。大聖堂入り口に毅然と並ぶ12本の円柱はイエス・キリストの12使徒を表現している とのことであった。中に入ると、ひんやりと静寂な空気が身を包み、広い会堂が、天窓からの光の中、おごそかに浮かび上がっていた。5月広場に面する大聖堂『カテドラル・メトロポリターナ』1753年に崩壊後、1823年に建て直された大聖堂。アルゼンチン独立の英雄、サン・マルティン将軍が眠る棺が安置されている。大聖堂は毎日開いており、入場料は無料で定期的に無料のコンサートが開かれている。大聖堂内。奥にフレスコ画。こちらにも。大理石像。主祭壇は19世紀に造られた木彫りの作品。上部にステンドグラス。こちらにも。ブエノスアイレス市議会の時計塔の時間は15:30。5月広場からカテドラルを振り返る。その奥にブエノスアイレス市議会の時計塔が。ブエノスアイレスの中心地といえば、5月広場周辺。16世紀に作られた町は、この広場を中心にして、徐々に栄えて行った。カサ・ロサーダ(大統領府)の正面に位置することもあって、革命、大統領の演説、大規模なデモなど、様々な歴史の舞台として重要な場所となった。周辺には、カサ・ロサーダの他にも、カテドラル・メトロポリターナという大聖堂やカビルドといわれるう市議会など、ブエノスアイレスの象徴ともいえる建造物が周りを取り囲んでいるのであった。アルゼンチン大統領府 (Casa de Gobierno) が正面に。アルゼンチン大統領府 (Casa de Gobierno) 、別名「カサ・ロサーダ(Casa Rosada-バラ色の家の意)」。建設時から現在まで歴代大統領の行政の場として役割を果たしてきた。建物がバラ色に塗られた理由は、19世紀後半のサルミエント大統領が、国のまとまりの象徴として、当時の2大政党のイメージカラー(それぞれ赤と白)を合わせたバラ色を選んだことによるという。その後塗りかえられて現在の色はオリジナルではないとのことだが、青いブエノス アイレスの空に映えて立つバラ色の大統領府は独特の華やかさを湛えていた。五月広場に立つアルゼンチン国旗考案者のマヌエル・ベルグラーノ将軍騎馬像と大統領府。五月広場 (Plaza De Mayo)から「5月の塔」。独立のきっかけとなった1810年の5月革命が起こった場所で、中央にはその翌年に立てられた「5月の塔」が。塔の座には「25 MAYO 1810」塔の上の像は、アルゼンチン独立運動の指導者の「マヌエル・ベルグラーノ将軍」で、アルゼンチンの国旗を作った将軍としても知られている。五月広場 (Plaza De Mayo)には多くの鳩が。2階建ての観光バス。露天商では「甘い落花生」を販売中。この後にバスで移動しボカBoca地区に向かった。道の先にオベリスクの姿が見えた。車窓から「Subte」・ブエノスアイレス地下鉄駅の入口が。バスを降り自由時間になり、ボカ地区を散策開始。ボカ地区案内図。ボカ地区内には鮮やかな家と歩行者用の通りがある「カミニート」があり、カミニートはアルゼンチン国外からの観光客に人気があるのだと。カミニートではタンゴアーティストがパフォーマンスを行ない、タンゴに関連した記念品が販売されていると。その他の観光スポットとしては、ラ・リベーラ劇場、多くのタンゴクラブ、イタリアン・バルなどがあるのだと。この木は?カミニートとは港沿いの下町、ボカ地区にある小さな通りのことだが、赤、青、黄、緑など、カラフルにペインティングされた家が並んでいたのであった。ここは外国人で訪れない人はいない言うほど有名な観光スポットであると。タンゴの発祥の地として紹介されている。中でもタンゴの名曲となったカミニートという小道はキンケラ・マルティンというアルゼンチン切っての名画家や有名な混血民族ガウチョ、小説の主人公ベガの銅像などアルゼンチンの近代が詰まっている。単にカラフルな家並みを見るだけでも楽しいのだ。最近は歩道も整備され、以前の下水臭い下町のイメージは少しずつ消えているとのことであった。狭い道路では、タンゴの街頭演奏や踊りを見ることができた。通りには土産物を売る屋台が並び、広場ではタンゴダンサーたちが客寄せをかねて踊ったり一緒に写真を撮ったりしているのも名物のひとつである。しかしこの日は残念ながら出会わなかったのであった。そしてまた、フェリアというのみの市が軒を連ねていた。この地はサッカーチームでマラドーナが活躍したボカ・ジュニオールスの本拠地でもあり、そのユニホームが殆どの店で売られていたのだ。鮮やかな色で塗装されたカミニートの家が続く。そして前方に見えたのが「ニコラス・アベジャネーダ運搬橋」建設から50年近く、一度も稼働していない「運搬橋」👈リンク。しかし今ではリアチュエロ川にかかる橋として、現在では観光名所の一つとして活躍しているのだと。VUELTA DE ROCHA(ブエルタ・デ・ロチャ)地区案内図。ボカ地区の、リアチュエロ川がちょうど入り江のようになっている、ブエルタ・デ・ロチャ(VUELTA DE ROCHA)のあたりは、昔はアルゼンチン随一の港として栄えていた。その後、レティロ地区にダルセナ・ノルテ港が出来て、港としては衰退しましたが、ボカの港町の雰囲気はいまだ残っている。現代でも、小規模ながらも、また、港としての機能を果たしているそうだ。馬に乗った騎士と群衆のレリーフ。「ニコラス・アベジャネーダ運搬橋」を車窓から。これぞ、鉄骨の塊。そしてその隣には新しい赤いニコラス・アベジャネーダ運搬橋(Nicolas Avellaneda bridge)。こちらは一般的な橋のようであったが。振り返って。ブエノスアイレスの市内観光を済ませ、エセイサ国際空港へバスで向かう途中、車窓から。ブエノスアイレスともお別れ。空港へ到着。空港ロビー内をLAN航空カウンターに向かう。20:10発のLA2428便にてリマまで5時間弱のフライト。2時間の時差があるため、到着は22:55の予定。搭乗後、1時間半で夕食の機内食。ペルーのリマに向かって海岸線に沿って北上する。そしてホテルに0:10着。今日もハードな移動であった。そして添乗員から、『明日、いや今日の出発は4:30、よってモーニングコールは3:15である』との一言が・・・・・・・。皆 お互いに目を見合わせ、励ましのアイコンタクト。重いトランクを引きずりながら、言葉少なく部屋に入って行くのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2009.06.08

コメント(1)

-

イグアスの滝、ナスカの地上絵、マチュピチュへの旅立ち その12・ イグアスの滝国際空港~ブエノスアイレス国内空港~市内観光・レコレータ墓地

この日は南米の旅4日目、6月8日も早朝出発。バスでブラジルを出国し、アルゼンチンのイグアス空港へ。早朝にホテルを出発、国境を越え「イグアスの滝国際空港」へ向かう。ブラジル側国境検問所、そして「イグアスの滝国際空港」に到着。10:50発のLAN4023便でブエノスアイレスへの2時間弱のフライト。乗客の荷物を機内に積み込む空港係員の姿。スケジュールは10:50発であったが少し遅れる。ブエノスアイレスへ向けて離陸、所要時間約1時間50分。湖が眼下に。機内。左右に高速12号線が見えた。離陸後、眼下には大きなパラナ川が茶色く光り曲がりくねっているのが見えた。ブエノスアイレス近郊の水に囲まれた住宅地。街並みは整然と区画され、重厚な石の建物が並ぶ。そんな雰囲気に、人はここを「南米のパリ」と呼ぶ。またタンゴを生んだ町としても有名である。ブエノスアイレスの街に近づくと、眼下に立派なサッカー場が見えた。ここでディエゴ・マラドーナやガブリエル・バティストゥータなど多くのスター選手達が戦っているのであろうか。そしてホルヘ・ニューベリー空港(アエロパルケ空港)に着陸。手荷物は3番ターンテーブルから出て来ると。そして待っていてくれたバスに乗り込む。先程飛行機機内から見たサッカースタジアム。収容人員7万人のサッカー競技場。ブエノスアイレス空港へ着陸後、バスで昼食のレストランへ。昼食はアルゼンチン名物の『アサード料理』の食べられる店へ。アルゼンチン料理のメインはなんといってもアサード(スペイン語で「焼いた」という意味)とのこと。アサードは主に牛肉を炭火で焼いて作るのだ。はじめは弱火で徐々に焼き火加減をみながら気長に焼くとの現地添乗員の説明。最後に塩をふりかけるのがコツとのことだ。そしてパリジャーダ (Parillada)。臓物(レバー・腸・腎臓など)、豚肉、鶏肉やチョーリソ(豚肉のソーセージ)などを炭焼きしたものの盛り合わせを楽しんだ。すごくボリュームがあり大きなお皿に山の様に盛りつけられており完食は出来ないほどだった。そしてメインディッシュはロモ (Lomo)。牛肉のいろいろな部位をアサードにしますが、ロモはヒレ肉を炭火で焼いたもの。ボリュームがあり食べきれないくらいであったが完食したのであった。やや脂身が多かったのが気になったがこれもきれいに・・・。レストラン前にいたワンちゃん。昼食後はブエノスアイレスの市内観光に向かう。アエロパルケ空港の横を再び通過。片側8車線の道路の先に巨大な白きモニュメントが姿を現した。パレルモ地区にある「スペイン人記念碑(Monumento de los Espanoles」リベルタドール通りとサルミエント通りが交わるロータリーの真ん中にある大きなモニュメント。更に大通りを進む。「サンマルティン広場」に建つ騎馬像が「サンマルティン将軍像」。道路脇の公園に建つ像。公園の間に教会。途中車窓からたくさんの犬を連れた男の人が交差点にいた。なんと犬の散歩を商いとしている人がこの町には多いと。巨木は鉄柵に囲まれて。キリストを抱く聖母マリア像。この後レコレータ墓地へ。レコレータ墓地は、アルゼンチンで最も格式の高い、由緒のある墓地になっているのだ。ここには、歴代大統領や、有名人、実業家、貴族などが眠っていると言う。「レコレータ墓地の入口門」。周辺案内地図下が『レコレータ墓地』、上が『アルゼンチン国立図書館』。レコレータ墓地の配置図1822年に建設されたレコレータ地区にある墓地で、彫像が施された墓が並ぶ。特に独裁政権で名をはせたペロン大統領の妻、「エビータ」ことエバ・ペロンの墓が有名だ。他にも多くの著名人の霊廟があり、豪華な墓石は一級の芸術品といえる。ブエノスアイレス有数の高級住宅街にある墓地で、5.5ヘクタールの土地に、4,000以上の納骨所があり、そのうちおよそ90はアルゼンチンの国家歴史モニュメントに指定され保護されている。彫刻で飾られた大理石の墓など、アール・ヌーボー、バロック、ゴシック様式など様々な様式が見られ、建築的、芸術的にも高く評価されています。エバ・ペロンの墓の入り口にある男性のプレート。この男性は、エバの妹エリサの夫で「アルフレド・アリエータ(Mayor Alfredo J. L. Arrieta)」彼は1938年に軍を引退し、1946年から1950年に死去するまで、ブエノスアイレス州の上院議員を務めた人物。エバ・ペロンの墓入口。7m地下にエビータは 剥製処理をされて休んでいると。独裁政権で名をはせたペロン大統領の妻、「エビータ」ことエバ・ペロンの墓。人気があり、いつもバラの花が飾られているペロン大統領夫人 エビータの墓死去:1952年7月26日(33歳没)エビータの墓には多くの人が訪れており、御墓には慈善活動に熱心であった彼女を讃える多くのプレートがはめ込まれている現地添乗員から、ペロン大統領夫人 エビータについて説明を受けたのであった。EVA PERON エバ・ペロン1952 ~ 26 DE JULIO ~ 1982死去は、1952年7月26日(33歳没)。クーデタなどあり遺体はイタリア、スペインなどに"亡命"し,夫の復権後にアルゼンチンに戻り,レコレータ墓地に埋葬されたのが1982年.多くの大理石像が並び。リリアナクロッシアティ・デ・ザザザク像。墓地の天使に寄り添う旅友Sさん。アルゼンチンで最も古く権威のある高級墓地、いや宮殿、彫刻博物館の如き墓地は感動の連続なのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2009.06.08

コメント(0)

-

イグアスの滝、ナスカの地上絵、マチュピチュへの旅立ち その11・ イグアスの滝:ブラジル側から~展望台~ボートツアー

昼食後は、いよいよブラジル側からのイグアス滝の観光である。遊歩道を悪魔の喉笛の対岸まで歩くコースである。いきなり「水のカーテン」と形容される壮大な滝のパノラマが拡がったのであった。ブラジル側のイグアスの滝は2段構造の滝が多くそれがイグアスの滝の大きな特徴になっている。滝の上には遊歩道も確認できた。ズームして。滝の下には船が2隻川辺に。そして客は皆下船して河原を歩いていた。ボートツアーの船も確認できた。展望台から滝をズームで追う。ハイビスカスの花と滝。ズームで。雨期ともなると大小の滝は200とも言われ、アルゼンチン側の景観は、大小無数の滝がかかっているのが大きな特徴であり、それを縫うようにして掛けられている遊歩道を歩きながらその景観を楽しむことができるのであった。ボートツアーの船が滝に突っ込んでいく姿を目撃。後ほど我々もこれに挑戦したのだ。前方はアルゼンチン側の『悪魔ののど笛』。虹も出て。水しぶきの白煙の中に展望橋が。美しい虹をズームで。川に突き出た遊歩道を先端の展望台まで進む。幸い風向きが逆のため、カッパの着用は無しですんだ。先端の展望台に着いてみるとこの滝のあまりの水の量、迫力により、滝に吸い込まれる錯覚に陥った。轟音を立ててもの凄い量の水が真っ逆さまに落っこちているのであった。太陽と滝の激しい水しぶきで方々に虹が出来ているのだ。そしてこの虹が滝の眺めを更に素晴らしいものにしてくれている。悪魔ののど笛意外にもその他無数の滝が光を浴びてイグアスの川に落ち込み、豪快な悪魔ののど笛、そして無数の滝の素晴らしい光景が同時に見えたのであった。この二つの絶妙な組み合わせは、十二分に、そこに立っているものを楽しませてくれたのだ。 轟音とともに目の前を落ちる滝。水、水、水・・・・・・・・・・・・・・である。 そしてまた悪魔ののど笛のズーム。雨期の水量を想像すると更に気の遠くなる白と青の世界であった。雨期にはこれが白と茶の世界に変わるのであろうか?そしてどちらが美しいのであろうか。白と青の質か。またまた白と茶の量か?滝の横に地上に上がるエレベーターが見える。そしてこれに向かって戻っていった。エレベーターで上がった展望台からは、先程行った遊歩道の先端が見えた。まさに落下する滝の先端の断崖の上に展望台があるのが解る。この後はオプショナルツアーで「ボートクルーズ」へ参加。ツアー料金は、約30分で $120 と少々高い。国立公園内のホテル前を通過。国立公園内ブラジル側からの遊歩道散策後、オプションのイグアスボートツアーに参加。オプショナルツアーの駐車場へ到着。ここからジープに分乗してボートツアーの船着場へ出発。ボートツアーの係員の少年は美男子。ジープに乗って数十分、舗装されていない道を走り川岸の船着場へ。ここで必要のない荷物、靴を置いて、デジタルカメラを水濡れ防止のビニール袋に入れ、レインコートを被りオレンジ色のボートに乗り込む。エンジンがかかりスピードUP。現地カメラマンがビデオ撮影して販売。前方の滝に向かって進む。急流の川岸の岩場には白波が。前方には大きな2段の滝が。カメラを構えるMさんご夫妻。ここも展望台の工事中なのであろうか?前方に「悪魔ののど笛」が姿を表す。イグアス川がブラジルとアルゼンチンの国境で、左:ブラジル、右:アルゼンチン。展望橋の観光客が手を振ってくれていた。たまにグアンと揺れたりおもいっきり風を感じてボートは滝に向かって進んだ。見上げると、先程覗き込んだ遊歩道の先端にある展望台が見えるではないか。滝に近づいてくるとスピード緩めてくれて鑑賞タイム。虹も見えた。そして滝の真下から滝に突っ込んでいくのであった。同乗の隣の女性は大きな叫び声で『行って・・・・・』、『もう一回行って・・・・』を繰り返すのであった。悪魔ののど笛のかなり近くまで入り込む大サービス。『もうやめてくれ・・・』の男の声も。そしてびしょ濡れになって帰路へ。全身、そして下着までビショ濡れのボートツアーであったが、あっと言う間の40分ほどを多いに楽しんだのであった。そして暖房の入ったバスでホテルに戻り夕食となったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2009.06.07

コメント(0)

-

イグアスの滝、ナスカの地上絵、マチュピチュへの旅立ち その10・ イグアスの滝:ブラジル側へ移動

アルゼンチン側からのイグアスの滝観光を終了し、アルゼンチン側のゲートを出る。そしてバスにてブラジル側に向かった。途中土産物屋に立ち寄る。紫水晶の大きな物がたくさん展示されていた。ここは水晶の産地でもあるようだ。併せてインカのバラと言われる石で出来たボーリングのボールの大きさの丸い置物が展示されていた。水晶で作られた盆栽風。こちらにも。様々なマスクも。ブラジル側では、当然のことながら、アルゼンチン側と売っているものが違う。通貨もペソではなく、レアルだ。マラドーナではなく、ロナウジーニョのTシャツが売られているのであった。そしてまたバスに乗りブラジル側の公園の入り口の建物から入場。建物が池に映り美しい光景を見せてくれた。中央の国旗はブラジル旗。イグアス観光はブラジル側からとアルゼンチン側からの2つがあり、どちらもそれぞれに魅力がある。ブラジル側の特徴はまず、イグアスの全景が見渡せること。イグアスの滝 観光料金表。館内に展示されていた写真、満月の夜には「ルナレインボー(満月に輝く虹)」が見られる可能性があると、満月の明かりで虹が出るのだと。野生のアライグマが餌を漁っていた。入場券を買い中に入り、レストランでバイキングスタイルの昼食。レストランの窓からは、遠く午前中に訪ねた悪魔ののど笛への遊歩道と、水が落ちこむ場所が見えるのであった。これがブラジル側の「悪魔ののど笛」であると。食堂の外のテーブルには、野生の?アライグマ(ハナグマ)が餌を漁りに来ていた。アルゼンチン側の「悪魔ののど笛」からも白煙が。アルベルト・サントス・デュモン(Alberto Santos-Dumont)の像。ブラジル出身の発明家。ヨーロッパの航空のパイオニアであり、主に飛行船の造船で有名。さらに、飛行機の公開実験にも成功しヨーロッパ初の飛行機製作者となっている。ブラジルでは飛行機の父、飛行機王と呼ばれるほど偉大な発明家であり、未完に終わったもののヘリコプターをも開発していたことで知られる人物。そして美しい蝶が手摺りの廻りを戯れているのであった。別の蝶も。キノコも。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2009.06.07

コメント(0)

-

イグアスの滝、ナスカの地上絵、マチュピチュへの旅行記 その9・ イグアスの滝:アルゼンチン・悪魔ののど笛~上流コース

ここが悪魔ののど笛展望台。観光用に休日は水量を増やすとのことで、この日は日曜日で水量が多かったのであった。イグアスの滝とは、特定の滝の名前ではなく、周辺に点在する大小275の滝の総称である。雨期に流れ落ちる水量は、毎秒6万5,000トンにも達し、世界最大量を誇る。2段構造の滝が多くそれがイグアスの滝の大きな特徴でもあり、世界でも有数の自然景観となっているこの後に行ったブラジル側が展望台越しに見えた。まだまだ見つめていたい光景なのであった。そしてイグアスの滝の悪魔の喉笛ともお別れ。悪魔ののど笛駅からトロッコ列車で戻る。途中で下車して再び散策を。川にかかる遊歩道を戻り、今度はUPPER CURCUITという滝を上から眺めるルートに入った。アルゼンチン側の景観は、大小無数の滝がかかっているのが大きな特徴であり、それを縫うようにして掛けられている遊歩道を歩きながらその景観を楽しむ しむことができるのだ。(遊歩道は、滝を上から眺めるルートと下から眺めるルートの2つがある)。最初の UPPER CIRCUIT を歩き初めてすぐに、数百メートルにわたって無数の滝が 流れ落ちる景色に遭遇した。その光景を見た瞬間、これまた鳥肌がたって、「おーーっ」と言葉を漏らしてしまうと同時に感動した。しかし 5分程その光景に感動しているとその景色にもなれてしまった。しか し、またそこから移動して別の角度や別の滝を見ると、また5分程の感動が続きそれがまた当たり前の光景となるという繰り返しであった。滝をズームで。虹も至る所で。途中、対岸の島越しにも大きな滝を確認できた。ボートツアーに向かう船も何隻か見えた。LOWER CIRCUITの展望台が下部に見えた。雨水期にはこの展望台の廻りは流れ落ちる水に囲まれるのであろうか。そして真下に流れ落ちる滝が現れるのであろうか。あまりにシンプルで気の利いたコメントができない自分に驚いた。どこまでも続くそのスケールに圧倒される。イグアスの滝は最大落差こそ80 mと意外に少ないものの、驚くべきはその滝幅。約4kmにわたって大小300の滝が一度に流れる様子は、まさに圧巻。かの有名なナイアガラの滝が 最大落差54m、滝幅が約670 mというから、いかに大きいかがわかる。なかでもブラジル側の展望橋から見る滝は、手が届きそうなほど目の前に流れ落ちているので水しぶきがものすごいのであった。1億2000万年前から存在していたといわれているこの滝を前にして思う。時に先住民族から聖地として崇められ、16世紀には西洋からの来訪者を 驚かし、そして現在は訪れる観光客に感動を与える。そのような大自然こそ人間は永く護っていかねばならないと。広場にいたこの鳥の名は?カタラタス地域(Area Cataratas)の案内板。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2009.06.07

コメント(0)

-

イグアスの滝、ナスカの地上絵、マチュピチュへの旅行記 その8・ ブラジルホテル~イグアスの滝:悪魔ののど笛

平成21年6月7日(日) 6:00、ホテルからの日の出前の空。心配していた天気も快晴に近く、一安心。ホテルの中庭のプール。待ちに待った、そしてこれを見るために丸2日に渡る日本からの移動に耐えての期待に満ちた朝がスタートしたのであった。ホテルには昨夜は気がつかなかったが、多くの観光客用のバスが乗り込みを待っていた。2連泊のホテルはブラジルにある「Recanto Park Hotel」。ホテル前の道路。7:30にホテルをスタートしてイグアスの滝へ向かう。フラタニティブリッジとしてよく知られているタンクレドネベス橋(Tancredo Neves Bridge)を渡る。イグアス川を渡りブラジル➡アルゼンチンへの国境検問所に。「ようこそ イグアス国立公園(parque nacional iguazu)へ」。イグアスの滝は、アメリカのナイアガラの滝、ジンバブエとザンビアにまたがるビクトリアの滝とともに、世界3大瀑布のひとつとされている。ブラジルとアルゼンチンの2ヵ国にまたがる巨大な滝だ。その玄関口となるのが、フォス・ド・イグアスの町。1986年にユネスコの世界遺産に登録された。アルゼンチン側の「イグアスの滝」ゲートに到着。ここで現地添乗員の方(熊本よりの移民の方とのこと)が入場券を購入してくれた。現地通貨で60ペソ、日本円で1500円程であった。園内の入り口の説明板でイグアスの滝について現地添乗員が説明してくれた。イグアスの滝 案内図。このあと、トロッコ列車に乗りアルゼンチン側の「悪魔ののど笛」へ。案内書の係員が笑顔で迎えてくれた。園内の珍しい木々を眺めながら歩くこと5分程度で、トロッコ電車のCENTRAL駅近くに。トロッコ列車の駅であるCENTRAL駅に向かう。そしてトロッコに乗り、悪魔の喉笛駅(Estación Garganta del Diablo駅)に向かう。車両は、中で立って歩くことができないこぢんまりとしたものだ。先頭部に機関車が付いており、行きは機関車が客車をひっぱる牽引運転、帰りは機関車が客車を押して走る推進運転となっているようだ。客車内部は、進行方向に対して直角方向にベンチが並ぶ構造。途中、中間駅のCATARATAS駅で別の電車に乗り換えた。この駅は別の滝のビューポイントにアクセスすることができる駅との説明であった。更に終点駅に向けてジャングルの中を進んでいった。イグアス川に沿ってトロッコは進む。この辺のイグアス川は静かな流れ。終点のGALGANTA DEL DIABRO駅(悪魔ののどぶえ)駅に到着。北米・ナイアガラの滝、アフリカ・ビクトリアの滝と並んで世界三大瀑布の一つと称される南米・イグアスの滝。アルゼンチンとブラジルの国境上にあり、滝はブラジル側とアルゼンチン側の両方から見ることができる。アルゼンチン側のビューポイントには、このジャングル列車(トレン・デ・ラ・セルバ)と呼ばれる鉄道でアクセスできる。以前は道路によるアクセスだったが、環境への配慮から近年になって鉄道が導入されたとの事であった。「悪魔ののどぶえ」とはイグアスの最大の滝で、ここから滝まで約1.1キロ、さらに川の上にかかった遊歩道を歩くのであった。川幅が大変広く、いつまで経っても滝が見えない。しかし遊歩道を進むと「ゴゥオー」と大きな音が聞こえてきた。左前方には水しぶきが。亜熱帯性の密林の中を流れるイグアス川。遊歩道を更に進むと轟音が次第に大きく響き、小さな水滴も飛んで来るようになった。1キロメートルほど歩くと、ようやく滝が見えて来た。そして轟音も聞こえてきたのであった。帰りの観光客を見るとかなりの人がずぶ濡れになっているではないか。遊歩道の途中に休憩場所があったのでここでこの時のために準備し日本から遠路はるばる運んだ雨合羽をリュックから出し、着込んだのであった。更に隠し技のゴーグルを着用。これはメガネに付くしぶきを防ぎ目一杯滝を楽しみたいための自信の準備品なのであった。いよいよ『悪魔ののど笛』手前に到着。だんだんと悪魔の喉笛が見えて来た。展望台からは、滝の上から大量の水が落下するのを目の当たりにすることが出来、本当に迫力満点。水しぶきと轟音が凄まじかった。2週間前までは雨が少なかったため、水の流れが少なく日本からの観光客をがっかりさせたとのことだが1週間程度前に上流でかなりの雨が降り水の量を回復させているとのこと。幸運に感謝、感謝であった。しかし水が濁ってるためか、「ナイアガラの滝」のように滝の美しさは感じでられないとの感想も聞こえてきたが自然の偉大さにただ驚くばかりの凄まじさであった。右を見ても左を見ても、大量の水・水、そして轟音と水しぶきの世界であった。水しぶきの中、黒い点状の物が動き回っているのが確認できた。滝に突入する岩ツバメなのであった。かってこのイグアスの滝、とりわけ『悪魔ののど笛』を見たアメリカ大統領ルーズベルト夫人は『可哀想な私のナイアガラ・・・・』とつぶやいやと言われているのが十分理解できるのであった・・。とはいうものの私は未だナイアガラの滝を訪れていないのである。虹を描いてブラジル側へと流れ落ち、水しぶきをあたり一面に上げる壮大な滝の表情は変化に満ち、光の加減によってさまざまに変化する。鳥の飛び回っている姿がここからも。近くには、大きな虹が美しく光っているのが確認できた。そしてアルゼンチン国旗の下にもやや薄いが見事な虹がかかっていた。悪魔ののど笛に別れを告げて、遊歩道を戻りカッパも脱ぎ、別の遊歩道に向かった。イグアス見物はまだまだ続くのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2009.06.07

コメント(0)

-

イグアスの滝、ナスカの地上絵、マチュピチュへの旅行記 その7・ イグアス空港~三国国境地点展望台~ブラジルホテル~サンバショー

空港ターミナルビルの前にあった植物の名は?葉はアロエやリュウゼツランに似ていたが。ミニゴルフコースであろうか?起伏の激しい道路をイグアスの滝に向かって進む。観光バスのタイヤに珍しい「空気圧調整装置」運転手に尋ねると運転しながら調整出来るのだと。そして三国国境地点展望台:イト・トレス・フロンテラス(Hito Tres Fronteras)<に到着。左から、ブラジル、アルゼンチン、パラグアイの国旗が。パラグアイの国旗は表、裏があるのだと。赤は正義を、白は平和を、青は自由を表している。パラグアイの国旗は、モルドバやサウジアラビアの国旗と同じように表と裏でデザインが違っているのだと。表側には国章。裏には自由の帽子(フリジア帽・隷従から自由への解放の象徴)とライオンが画かれていると。ブラジル~アルゼンチン 制限条約(Tratado de Limites)100周年記念プレート。ブラジル、アルゼンチン、パラグアイの3国国境を流れるパラナ川。川向うはパラグアイ、右側はブラジル。イグアスの滝はブラジルとアルゼンチンの国境にあるが、右側から流れ込むイグアス川は滝から18km下ったこの場所で両国とパラグアイの国境を流れるパラナ川に流れ込んでいるのだ。この合流点は、3カ国の国境地点でもあるのだ。左手対岸はパラグアイ。ブラジル側の眼下には傘をかぶったような建物(Folum Do Americas Espaco)があり、そこで観光関係の会議が開かれると。パラナ川。パラグアイ側では土砂を船に積み込んでいたのであろうか。アルゼンチン側の国境の町ここプエルト・イグアスには三角錐のモニュメントが建っていた。左がパラグアイ、右がブラジル。パラナ川がゆったりと流れていた。目を懲らすと、遠くに、パラグアイの街並みが僅かに見えていた。パラグアイには、赤・白・青の3色の三角塔が見えた。この公園には色鮮やかな『ヘリコニア・ロストラタ』が咲いていた。「ヘリコニア・ロストラタ(学名:Heliconia Rostrata)は、ペルー~アルゼンチンなどの熱帯アメリカ原産で、オウムバナ科オウムバナ属の熱帯性常緑多年性植物です。花序が下垂性をしたヘリコニアということで、ハンギング・ヘリコニア(Hanging Heliconia)や、ロブスター(海ザリガニ)の鋏(はさみ)のような形をした苞(ほう)が特徴的なので、「ロブスタークロー(Lobster claws)」とも呼ばれます。苞は鮮やかな朱色で先端は黄色い。苞から花径が5~6 cmの黄花が咲きますが、苞ほど魅力はありません。ボリビアの国花とされます。」と。珍しい蝶。ここの見学を終わり、バスに戻る。いよいよアルゼンチンからブラジルへの国境を通過。アルゼンチンからの出国は極めて簡単で、現地添乗員が参加者全員のパスポートを集め代理で済ませてくれたのであった。アルゼンチンからブラジルに入る。そして『友愛の橋』を渡り、下を流れるイグアス川を見ながらブラジルへ入ったのでした。ブラジル入国手続きは、全員バスを降り、書類に必要事項を記入し個別申請、ここでブラジル査証の確認が行われたのであった。「ブラジルは初めてか?」の問いがあったが非常に簡単な入国審査であった。ブラジル側の国境検問所。ホテルに16時到着後、チェックイン後、部屋に入った。イグアス(ブラジル側)のホテル『HOTEL RECANTO PARK』我々は男三人のトリプルルームで、2連泊。しかしまだまだ休ませてはもらえなかった。バスにてアルゼンチンタンゴとサンバショーを見ながらの夕食の為、18:30に出発。夕食はブラジル名物の『シュラスコ』料理。シュラスコは、鉄串に牛肉や豚肉、鶏肉を刺し通し、荒塩(岩塩)をふって、炭火でじっくり焼いたブラジルをはじめとする南米の肉料理である。長旅の疲れも焼けた肉の香りに一気に消えて。バイキングスタイルのため皿にあふれるように載せて、多いに楽しんだのであった。サラダも。大好きなホワイトアスパラを楽しむ。そしてアルゼンチンタンゴ&サンバショウが始まった。最初は静かにアルゼンチン又はブラジル民謡?と踊りでスタート。次から次へと。そしてサンバショウが大きな音楽に乗りながらスタート。客も舞台に上がって。ここで眠気も一気に覚め食い入るように見つめ、写真を撮りまくる私であったが、我がグループの男性陣は皆同じであったと信じたい。しかしながら隣に座る女性陣はこのけたたましい程の大きさの音楽を、BGMとし、お腹も満腹となり、出発後40時間以上の超長旅疲れが一気に出た模様で、この音楽を子守歌として多いに眠っていたのであった。約1時間半のショーでフィナーレへ。時間は22:40前。そしてホテルに23時過ぎに戻り、ここで拷問から終に開放され、シャワーを大急ぎで浴びて爆睡したのであった。そしてまた翌日のモーニングコールが6時に枕元で鳴り響いたのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2009.06.06

コメント(0)

-

イグアスの滝、ナスカの地上絵、マチュピチュへの旅行記 その6・ ブエノスアイレス国内空港~イグアス空港

そしてブエノスアイレス国内線空港・アエロパルケ空港に到着。正式名称はホルヘ・ニューベリー空港。再びイグアス空港へのチェックイン。これで目的地への最後の飛行機になるので参加者の皆さんも元気を取り戻してきた模様。アエロパルケ空港は、ブエノスアイレス市内に位置し、主にアルゼンチンの国内線や短距離国際線が発着する。再びLAN航空カウンターでチェックインしチケットをもらう。カラフルな大きなハートマークの風船。売店にはアルゼンチンで採れるもっとも高価な、インカのバラ(Rosa del Inca)と呼ばれる乳白色がかったピンク色の石が、指輪やブローチとして展示されていた。アンデス山脈に近い高度3000メートル以上の山腹にあるカピージャ鉱山でしかとれない貴重品という。またの名をロドクロシータ(Rodocrosita)と呼ばれ、ギリシャの言葉で「バラ色」を意味する。数百万年前に生成され、鉱山の中の鍾乳洞や石筍(せきじゅん)で採掘されているとの説明であった。インカ帝国の時代というから今から500年ほど前に鉱山が開発され、インカ時代のミイラがこの石を握っていたことで「インカのバラ」と呼ばれるようになったとのことである。インカ時代にはこの石には霊力が宿っていると信じられていたらしい。単一なピンク色ではなく、薄い明るいピンクから赤紫まで、乳白色の筋が入ったものが普通だが、筋のないもので色が濃く、透明感のある石は更に価値が高いとされ、特別にオルティス(Ortiz)と呼ばれているというのだ。昼食は空港の待合室での弁当。和食の弁当とは驚きであった。この地でもこの様な日本食弁当の需要があるようである。まさか我々の様な日本人旅行者だけのためのものではなかろうが・・・・・。弁当を楽しむ旅友二人。待合室で飛行機を見ながらの昼食、初めての機外食?であった。多くのアルゼンチン航空の飛行機が見えた。予定時刻の12:30出発のLA4026便で最初の目的地のイグアスへ離陸したのであった。利用するLA4026便。睡魔に襲われた旅友。管制塔。離陸直後の窓からはブエノスアイレスの緑も豊かな街並みが美しく見えた。かなりの高層ビルが林立している街であることが再確認できたのである。ラプラタ川河口上空を飛行。湿地帯上空をイグアスの滝国際空港に向けて飛行。ネグロ川が大きく蛇行、合流を繰り返していた。イグアスまで2時間弱の飛行であったが、途中の窓下には岩山の間を茶色く染まったウルグアイ川がうねって流れているのであった。そして機体が降下して行くにしたがい、次第に茶色の世界から緑の世界に変わって来た。そして田園風景が拡がる。そして着陸態勢に。終に最終目的地のイグアス空港へ着陸。空港ビルは赤煉瓦の倉庫のような建築物であった。空港待合室には私の到着を待ちこがれていた美人女性が2名。特徴ある衣装で出迎えてくれたので、直ぐに記念撮影。もちろん旅友Sさんもこれを黙って見ているはずは無かったのであった。この女性達に何の目的かを問うたところ片言の英語でカジノ店のPRであることが解った。これでトランプカードの縫いぐるみが理解できたのであった。旅友Sさんは鼻の下を長くして。外には再びバスが待っていて、これに荷物を載せ、いよいよ、そしてやっとのことでイグアスの滝に向かったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2009.06.06

コメント(0)

-

イグアスの滝、ナスカの地上絵、マチュピチュへの旅行記 その5・ リマ空港~ブエノスアイレス国際空港~ラプラタ川

リマ空港着現地時間:6月5日 23:52(日本時間:6月6日 13:52)ペルーと日本との時差は14時間で、サマータイムは実施していない。空港内のトランジットルートを進む。リマ空港でブエノスアイレス行きの飛行機を待つ間、土産物屋を覗く。インカ文明の臭いを感じるものが多く飾られていた。空港内の大用トイレのドアは下部が開放。約1時間半待ちでアルゼンチンのブエノスアイレス行きの飛行機に再び搭乗。アルゼンチンへは、LA 2427 B.AIRES(ブエノスアイレス)行き 01:25発。ロサンゼルスから乗ってきたLA 601便は01:05発で、チリのサンティアゴへ既に夜昼の時間感覚は失われていたのであった。待合室のベンチで登場を待つが睡魔とひたすら戦う。そして漸く搭乗開始。旅友たちも元気そうに搭乗。予定の1:25に離陸してチリ上空へ。リマから南米大陸を斜めに横断する約4時間強の飛行であった。着陸前の機窓には朝焼けが赤く輝き空を染めていた。ブエノスアイレス空港への着陸前の機内。ほぼ予定の時間の朝7時40分にブエノスアイレス空港に着陸。正式名称はミニストロ・ピスタリーニ国際空港(Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini)だが、ブエノスアイレス市街地から南西に約25kmで所在地のエセイサからエセイサ空港(Aeropuerto de Ezeiza)と呼ばれることが多いのだと。入国手続きも無事完了し、空港ロビー内を移動。荷物も全員無事に到着しやれやれ。待っている観光用バスに向かって進む。ロビーを出てバスの待つ場所へ。ブエノスアイレス (Buenos Aires) は人口303万人(2007年)を擁するアルゼンチンの首都で、どの州にも属しておらず特別区として扱われるとのことである。建国以来アルゼンチンの政治、経済、文化の中心であり、南米有数の世界都市。アルゼンチンの縮図ともなっているとの添乗員の説明。また「南米のパリ」の名で親しまれ、南米の中で最も美しい町の一つとして数えられるという。空港から国内線の空港へバスで移動。既に空港にはバスが待っていた。既に犯罪人の護送状態の如き拷問感を実感しているのは私だけでは無かったはずである。到着ターミナル前。そしてエセイサ空港を出発し更に国内空港へ向かう。高速道路を走る。歩道橋はバリアーフリー?高層ビルも林立。高速道路料金所。市内には高層マンションも林立し、朝の活動を開始していた。更に高層アパート群が次々と。サッカースタジアム。エスタディオ・モヌメンタル・アントニオ・ベスプチオ・リベルティ。通称エル・モヌメンタル (El Monumental) 。鉄道の跨線橋。そしてラプラタ川が見えて来た。国内空港の横にはラプラタ川が流れていたが見渡す限り対岸の陸地が見えない。それもそのはず、河口部が全幅約275kmの三角江(エスチュアリー)となっていて、世界一の河口の幅であるとのこと。朝の光に水面が輝いていた。木製の桟橋上では早朝から釣り人達が。5~60kn先の対岸はウルグアイであるが陸地は見えなかった。ラプラタ川下流側南大西洋への河口の幅は275kmと。ラプラタ川沿いの公園の並木。釣り人が釣った魚の名は? ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2009.06.06

コメント(2)

-

イグアスの滝、ナスカの地上絵、マチュピチュへの旅行記 その4・ ロサンゼルス空港~リマ空港へ

ロサンゼルス空港でのトランジットで約4時間半待ち。漸くLAN航空の我が便はリマに向かって飛び立った。ペルーのリマまでの飛行時間はまたまた約8時間35分と。そして機体は離陸に向けて移動開始。機内はほぼ満席。離陸後約1時間で1回目の機内食。ポテトのすりつぶしたもの・ハッシュドポテト?に牛肉のトマト煮の様なものであった。ポテトだけが非常に旨かったのであった。ひたすらカリフォルニア湾上空をカリフォルニア半島沿いに南下していることが解った。そして右手のガラパゴス諸島を通過していた。ガラパゴス諸島は、南東太平洋上にあるエクアドル領の諸島。エクアドル本土より西約900kmにあり、123の大小の島と岩礁からなる火山群島。現在も火山活動が続いている。Islas Galápagos は「ゾウガメの島」という意味。正式名称はコロン諸島。いよいよ生まれて初めて赤道を横切り、南半球に突入したのであった。LAN航空の空路。LATAMチリは、チリの首都のサンティアゴ・デ・チレを本拠地としているLATAM航空。グループの航空会社で、チリのフラッグ・キャリアでもある。二度目の機内食は質素。入国カードを準備する。ペルー西海岸上空を南下しリマ空港へ。ロサンジェルスからペルーのリマまで約8時間30分の飛行の後、定刻通りペル-のリマ空港へ着陸したのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2009.06.05

コメント(0)

-

イグアスの滝、ナスカの地上絵、マチュピチュへの旅行記 その3・ ロサンゼルス空港

久しぶりのアメリカ入国。9.11テロ以来入国審査が極めて厳しくなっているとのことであったがその通りであった。まずは入国審査。入国書類は当然であるが、指紋検査が実施された。先ずは右手の親指を除く4本の指を機械の上に、そして次に親指だけを。この後左手も全くの同様に。よって10本全ての指の指紋がアメリカ国に登録されたことになったのである。更に顔写真の撮影。眼鏡を外せと。これによりパスポート偽造による入国は不可能になることを目的としているようである。漸く入国審査を完了し、次はX線検査。ズボンのベルト、靴を脱がされ、更に上着、ジャケットも脱げと。何とかアラームブザーが鳴ることなく通過でき、荷物も無事到着し米国入国となった。ここから更にLAN航空に乗り換え、ペルーのリマまで飛ぶことになる。LAN航空はチリ最大の航空会社で、世界有数の航空連合であるワンワールドの一員である。チリ国内やラテンアメリカ、北アメリカ、オセアニア、及びヨーロッパへの路線を運航している。また、アルゼンチン航空とともに南極経由でオセアニアへ路線を持つ数少ない南アメリカの航空会社であり、世界で唯一イースター島への路線がある会社でもある。現在日本路線の開設を申請中であるが、成田空港の発着枠の関係で実現していないとのことであった。ターミナルを徒歩で移動して、LAN航空カウンターへ。ようやくLAN航空カウンターに到着。そしてカウンターでLAN601便のチェックイン。チェックインも完了しLAN航空のチケットを手に集合。今回のツアーで最高齢者は80歳代の男性で一人参加なのであった。そして搭乗時間までしばしの間、空港ロビー内を散策。今回一緒に千葉から参加されたMさんご夫妻前年のスペイン旅行の後「スペイン旅友の会」を発足、今回の参加となったのであった。搭乗するLA601便。LAN航空にチェックイン後、出国検査。X線検査は入国時と同様、身ぐるみ剥がされてのものとなった。X線通過後身なりを整えていると、突然のけたたましいホイッスルの音が響き渡った。その場を動くなとの大きな叫び声が聞こえた。何事かと緊張したが1分程度後に再びホイッスル。何かの訓練であったらしいが詳細不明であった。我々の便はLA601便、リマ経由チリのサンチャゴ行きであった。待合室で搭乗を待っていると、今度は警備員らしき人が席の移動を指示。別の席に移ると、更に廻りの通路へ移動せよと。近くの喫茶コーナーに爆発物の如き不審物情報が入ったとのことでの避難命令であった。今度は訓練ではなさそう。周囲の通路で待つこと10分程度か。不審物が安全であることが確認されたのか避難解除出て元の席に。一時は緊張したがやれやれ。まだまだ道半ばである。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2009.06.05

コメント(0)

-

イグアスの滝、ナスカの地上絵、マチュピチュへの旅行記 その2・ 自宅~成田空港~ロサンゼルス空港へ

朝5時に起床。しばらく留守にするので、蜜蜂嬢達に挨拶に養蜂農園へ。既にJ1群は行動を開始していた。簡単に草削りを実施後自宅に戻る。小田急線の最寄りの駅までトランクを転がして行くつもりでいたが雨がポツポツ落ちて来たため、急遽9:30時間指定でTAXIを呼びJR駅へ。横浜からNEX19号 10:30発に乗車。Sさんも同じくこの電車に乗った。車内はかなりの空席。この時間に利用する人は少ないらしい。」途中東京駅で新宿方面からの車両を連結。もう一人の旅友Hさんもこの電車に乗っていた。成田空港第一ターミナル(北ウイング)に12時前に到着。出発ロビー4Fの『クラブツーリズム』カウンターへ。既にかなりの参加者が到着済み。ツアーディレクター(添乗員)の待つカウンターで受け付けを済ませ、e-チケットを入手後、大韓航空のカウンターでチェックインとトラクを預けた。その後集合場所に参加者全員が集合。添乗員のMさんから出国手続き等の説明あり。男性8人、女性9人、その内4組が定年後のご夫婦であることが判明。平均年齢約60歳?単独で参加の女性が5名そして我々3名と最高年齢の男性1名でのツアーである。入国審査を済ませ大韓航空待合室へ。トランジットによる飛行機乗り換えが数回あるため酒類の購入は出来ない。利用便は大韓航空01便。出発時間14:55のロサンゼルス行き。日本からの添乗員から最初の説明を聞く旅友達。出入国審査を受ける。ロサンゼルスまで利用する14:55発 大韓航空KE1便。DL7871のデルタ航空との共同運航便であった。27番搭乗ゲートから機内に。私の隣に座った集団は韓国/京畿大学の学生。ソウルから搭乗しロサンゼルスまで行きアナハイムで行われる食品工学の学会に参加する学生であった。定刻の14:55に出発。最初の機内食は、ビビンバ。。ご飯と具が別々になっており、チューブに入っているコチジャンをこれに混ぜてビビンバの出来上がりなのであった。飛行時間9時間45分の長旅であった。日付変更線も過ぎ、ハワイ上空も過ぎ米国本土へ向けて飛ぶ。夕食の機内食はオムライス。サンフランシスコに向かって飛行。そしてロサンゼルス空港到着現地時間:6月5日 8:40(日本時間6月6日 0:40)成田空港から約9時間45分のフライトなのであった。日本との時差はサマータイムの17時間で日本より遅れている。腕時計を現地時間に合わせた。計算は、日本時間より4時間引き、昼夜(PMとAM)を逆転させたのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2009.06.05

コメント(0)

-

イグアスの滝、ナスカの地上絵、マチュピチュへの旅行記 その1・ 旅程表

【海外旅行 ブログリスト】👈リンク6月5日(金)から会社の先輩2名とイグアスの滝、ナスカの地上絵、マチュピチュへの旅に出た。一昨年の『九寨溝』、昨年の『スペイン』に続く3人での旅の開始である。【旅行日程】1日目 成田空港⇒ロサンゼルス空港(米国) KE001便 ロサンゼルス空港⇒リマ空港(ペルー) LA601便2日目 リマ空港⇒ブエノスアイレス空港(アルゼンチン) LA2427便 ブエノスアイレス空港⇒イグアス空港(ブラジル) LA4026便 イグアス空港⇒ホテル泊(ブラジル) BUS移動3日目 イグアスの滝(アルゼンチン側&ブラジル側)観光 BUS移動 ボートにて滝下部へ⇒ホテル泊(ブラジル) BUS移動4日目 イグアス空港⇒ブエノスアイレス空港 LA4023便 ブエノスアイレス市内観光 BUS移動 ブエノスアイレス空港⇒リマ空港 LA2428便 ホテル泊(リマ) BUS移動5日目 リマ空港⇒クスコ空港 LP019便 クスコ市内観光と遺跡観光 BUS移動 クスコ⇒ウルバンバへ ホテル泊(ウルバンバ)6日目 ウルバンバ⇒オリャイタイタンボへ BUS移動 オリャイタイタンボ駅⇒アグアスカリエンテス駅へ 高原列車で移動 アグアスカリエンテス駅⇒マチュピチュ遺跡へ 専用BUS移動 マチュピチュ遺跡 観光 往路と同じルートで帰路へ 専用BUS&高原列車移動 オリャイタイタンボ駅⇒クスコ ホテルへ BUS移動 ホテル泊(クスコ)7日目 クスコ空港⇒リマ空港 LP024便 リマ空港⇒ナスカ ホテルへ BUS移動 途中 パチャカマック遺跡 見学 ホテル泊(ナスカ)8日目 ホテル⇒ナスカの地上絵へ BUS移動 ナスカ地上絵をセスナ機上から見学 セスナ機 ミラドール(展望台)からの地上絵見学 BUS移動 ナスカ⇒リマへ BUS移動 リマ市内観光9日目 リマ空港⇒ロサンゼルス空港 LA600便10日目 ロサンゼルス空港⇒成田空港 KE002便 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2009.06.05

コメント(0)

-

イグアスの滝、ナスカの地上絵、マチュピチュへの旅立ち

いよいよ今日、イグアスの滝、ナスカの地上絵、マチュピチュへの出発です。昨年も6/6にスペインへ旅に出たのでした。1年ぶりの海外旅行です。いろいろと詰めるとトランクも一杯になりました。イグアスまで30時間の長旅です。成田までは、横浜から成田エクスプレス19号で向かいます。同行する他2人もこの電車に乗ります。今の心境は、谷村新司の『三都物語』の歌詞の如くです。胸さわぎの 旅は いま始まって時の流れのままに こころを遊ばせこの私は 誰を 訪ねるあてもなくまるで詩人のように 景色に染まってああ なんて街 それぞれ 美しいああ なんて人 それぞれ 生きている昨日 今日 明日 変わり行く私紅くいろづくときめきを誰に告げましょう風そよげば ひとり 胸抱きしめて愛の不思議を思う 吐息をもらしてこの泪(なみだ)は きっと 感じるよろこびね揺れる瞳に映る 季節に恋してああ なんて街 それぞれ 美しいのああ なんて人 それぞれ 生きているの朝に舞う夢黄昏(たそがれ)に出会いほんの一時(ひととき)のためらいを誰に言いましょう昨日 今日 明日 変わり行く私紅くいろづくときめきを誰に告げましょう「旅」の語源は家を離れる「他日」とか「外日」とか、よその飯を食べる「他火」とか言われるらしいが、正確なところは分かっていないらしい(語源由来辞典より)。「travel」はフランス語の「トラバーユtravail」に繋がっているらしい。求人雑誌名でわかるように仕事という意味もあるが、苦労するとか骨を折るとかの意味が含まれているのだそうだ。そういった意味で連想するのは「トラベルtravel」と「トラブルtrouble」が似ている気がすること。旅行にはトラブルがつきものなので、臭いぞと思うのだが、これは語源的には別物らしい。今回の『トラベル』が『トラブル』なく、思い出に残る実り多き楽しい旅であって欲しい。と言うことで暫くブログも、私と同じくリフレッシュ休暇です。愛読者?の皆様、帰国後の旅行記をお楽しみに!!!行って来ま~~~~~~~~~~~~~~す。 ・・・つづく・・・

2009.06.05

コメント(3)

-

宇宙芋

宇宙芋の苗を2本、インターネットで購入し先日植え付けました。直径10cmを超すような巨大なイモ?が空中にぶら下がる不思議な植物がなのです。この植物はヤマノイモの仲間で、ムカゴが巨大に発達したものなのです。空中に馬鈴薯が実っているような感じなので、英名ではair potato(エアーポテト)といいます。熱帯にはこのような不思議な植物があるのです。この巨大なムカゴができるヤマノイモは、学名をDioscorea bulbifera といい、熱帯アジア~熱帯アフリカの原産とのことです。葉の間に10cm以上のムカゴが次々とぶら下がる光景が楽しみです。

2009.06.04

コメント(0)

-

夏野菜達

我が農園の夏野菜も順調に育っています。キューリは小さな実をつけ始めました。これからは毎日毎日大きくなっていきます。既に接ぎ木苗はうどんこ病が発生してしまいましたので消毒をしました。留守中には収穫出来るでしょう。トマトも同様に大きく成長してきました。わき芽欠きをすると、指にトマトと特有の香りが付くのです。そしてこの香りが好きなのです。留守中の芽欠きを妻に依頼しなければなりません。そして養蜂場で栽培しているトウモロコシ。先日1本仕立てにしました。今は開花の真っ最中。蜜蜂嬢もこの花粉に戯れているのです。

2009.06.03

コメント(0)

-

イチゴの子供達

我が家のイチゴも今年もたくさんの実をつけ楽しませてくれました。そしてそのイチゴ達は既に子孫を残すべくランナーを伸ばし始めました。初夏のこの時期、ランナーから出てきたら、子株のランナーを切らずに植え付けてそのまま育てるのです。 イチゴのランナーは、親株の状態にもよりますが1株から5~15本程度出てきます。通常のイチゴ農家の栽培では、子苗生産は果実を収穫する株とは別個の親株で行うようですが我が農園ではそこまではやっていません。。親株から一番目の子株は大きくなりすぎていることと、親株の病気が移っていることもあるので、苗として使うのは2番目以降の子株にします。ランナーの親株がウイルスや炭疽病等に罹病している場合、その親株から得られた子苗にそれらの病気が伝搬するリスクが極めて高くなるからです。長男は病気持ちなので次男坊以降を育てるというわけです。親株から出てきたランナーはお互いが重なり合わないように誘導します。それぞれのランナー上の第2節には子株(長男、太郎苗)がつきます(通常第1節には子株はつきません)ので、それをポットで受けるのがよいのですが、これは大変ですので、我が農園では地面の土で養育しているのです。子株が大きく育ってきたら8月頃にランナーを切り離し他の場所に仮植えします。切り離す際には、ランナーの親株側の部分を3cmほど残して子株を切り取ります。イチゴの場合果房(花房)は残したランナーと反対側にでますので、定植する際にこれを内側に揃えて植えれば、収穫が容易になります。そしてその後10月頃に定植を行うのです。このようにイチゴ栽培は通年を通しての仕事になります。その分、真っ赤に実ったイチゴを収穫する喜びは大きいのです。

2009.06.02

コメント(0)

-

アジサイ 開花

今日から6月(水無月)。水無月の由来には諸説あるようで、文字通り、梅雨が明けて水が涸れてなくなる月であると解釈されることが多いという。梅雨にお似合いの我が家のアジサイの花が色をつけてきた。『アジサイ』の名は「藍色が集まったもの」を意味する「あづさい(集真藍)」が訛ったものと言われている。「あず」は「集まる」、「さ」は真、「い」は「藍(藍色)」の省略形・・・つまり、「真の藍色が集まっている花」といったような意味合いである。また漢字表記に用いられる「紫陽花」は唐の詩人・白居易が別の花(ライラックか)に名付けたもので、平安時代の学者・順源がこの漢字をあてはめたことから誤って広まったといわれているようである。またアジサイの花は『七変化』と呼ばれ、色が日に日に変化する。色素のアントシアニンやその他の色素が影響し、土のPH(酸性度)によっても花の色が変わるという。我が家のアジサイも未だ白さが多いものもある。これから日に日に青い色に変わっていくのであろう。そして更に我々が花びらと思っている部分は実は葉が変化したもの(装飾花)とのことである。つまり花びらにみえるのは「萼」。本当の花は、中心部分の丸い粒のような部分である。 ガクアジサイも少し遅れ気味ではあるが薄赤い色をつけてきた。ガクアジサイの「ガク」は周辺の大きな装飾花が中央の細かな両性花を取り囲んだ平たい花形を、額縁に見立てて江戸時代から付けられた和名とのことである。そしてアジサイの花言葉は「移り気」「高慢」「辛抱強い愛情」「元気な女性」「あなたは美しいが冷淡だ」「無情」「浮気」「自慢家」「変節」「あなたは冷たい」 とのこと。私には無縁であって欲しいが・・・・。 子供の頃、ガクアジサイに似た木で『甘茶』の葉を採り、本の間に入れてしばらく乾燥させ、これを舐めた記憶がある。かなり甘かった事を思い出す。毎年4月8日の潅仏会(かんぶつえ)という仏教のお祭りでは、お釈迦様の像にこの甘茶を注ぐのである。我が家の近くにも昔からの『甘茶』の木が今も道路沿いにある。久しぶりにこの葉を頂いて懐かしき甘さを楽しんでみたいと思っている『アラカンオジサン』である。

2009.06.01

コメント(2)

全41件 (41件中 1-41件目)

1