2009年11月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

錦秋の旅 その7

『八丁味噌の郷』に到着。駐車場には大型観光バスが何台も駐車していた。一般車の駐車場に何とか駐車することが出来た。やはり何処も駐車場確保との闘いの旅行である。その闘いに勝つためには『手前味噌』ですが早朝出発が鍵なのです。2006年放映のNHKの連続テレビ小説「純情きらり」の舞台はこの会社がモチーフ。その影響もあって、連日たくさんの観光客が足を運ぶ人気スポットとなっているのだ。名古屋の食文化のキモと言うべき赤味噌。味噌カツ、味噌煮込みうどん、味噌田楽、味噌どて煮等々、この地域の料理は赤味噌が味の決め手となっているのだ。赤味噌とは京都の白味噌に対する言葉で、まさしく見た目が赤っぽい味噌。もうひとつ、味噌には原料による分類があり、米味噌、麦味噌、豆味噌、調合味噌があるのだ。豆味噌は赤味噌の代表的な種類であり、生産が東海地方にほぼ限られている独特の調味料なのである。この豆味噌の代名詞が八丁味噌。徳川家康生誕の岡崎城から西へ八丁離れた旧八丁村の味噌蔵で作られたことが、名前の由来と。そして、岡崎八丁味噌の伝統を江戸時代から守り続けているのが「カクキュー」と「まるや」の2大ブランドなのである。 受付で見学の申し込みをし、待つこと15分。中年?の女性社員がマイクを片手に案内をしてくれたのだ。目玉は明治40年築の味噌蔵を活かした史料館・八丁味噌の郷。マネキン人形たちが昔の仕込みの風景を再現。さらに工場内の通路を経由し、実際に使われている味噌蔵などをグルリと一周。「白味噌と赤味噌の違いは大豆の調理法。大豆を煮て作ると白味噌に、蒸して作ると赤味噌になる」「木樽の中には味噌6t分が仕込まれ、30万人分の味噌汁を作ることができる」「樽の上に重しとして積み上げられている石の重量は3t。石は江戸時代に河原で拾ってきたものを今も使っている。ピラミッド同様の揺れに強い積み上げ方で、地震で落ちたことはこれまで1度もない」と様々なウンチクを聞かせてくれるこのベテラン?ガイドさんの語りも軽妙なのであった。最後は試食コーナーへ。八丁味噌と赤だし2種類の味噌で作った味噌汁を紙コップに入れてもらい飲み比べ。八丁味噌の方が濃い旨味が秘められているとみんなの意見。私には良く解りませんでしたが・・・。みやげコーナーで、各自 あれもこれもと土産を購入。こういう時の我が女性軍のバイタリティーには何度見ても今更ながら感心したのであった。 そしてこの日もKさんのお嬢さんのよく利用する鮮魚の美味しい店で反省会を行ったのであった。それにしても、このお嬢さんはKさん一家の和やかな雰囲気と両親の会話を見事に『円』く纏め、一家の『花』になっていることが、Kさんご家族の会話の中から垣間見ることが出来るのであった。来年も是非参加して欲しいが、来年はもっと優先する事が待っているかもしれない・・・。 ----まだまだつづく-----

2009.11.30

コメント(2)

-

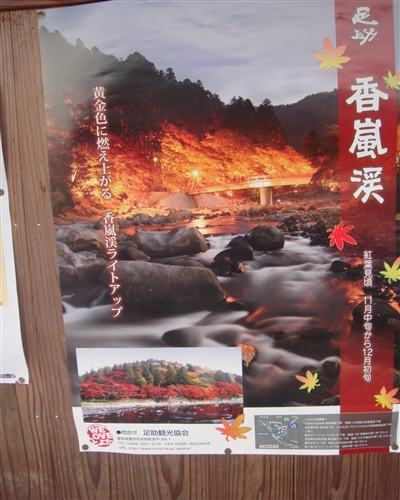

錦秋の旅 その6

待月橋まで戻り、かえりはここを渡らず川沿いを153号線に向かって歩く。 朝と異なり、この橋の上は多くの観光客でごった返していた。この待月橋の由来がパンフレットに載っていた。昭和28年に下を流れる巴川に初めて橋を架け、『待月橋』と命名。木製の"流れ橋"だったという。名前の由来は不明とのことだが京都・嵐山にある『渡月橋』を模したのでは?との説もあるようだ。伊勢湾台風で被害を受け昭和36年に木製の橋脚と桁を鉄骨に掛け直したという。そして45年後の平成18年に旧橋の構造的リスク(橋の幅の狭さと勾配のきつさ、欄干の低さ)を解消し、観光客に安心して安全に渡ってもらうために新しい今の橋になったとのこと。そして現在の橋は全長43.5メートル、幅3.5メートルで足助桧材にて出来ているとのことだ。この日の如き香嵐渓の紅葉シーズンのピーク時には1日に35,000人から40,000人の観光客がこの橋を渡るのである。 こちらの紅葉も緑、黄緑、黄、橙、赤、が混じり、その間を黒い幹が踊っていて美しい6色のグラデーションを示していたのである。国道135号線沿いの広場にはテレビの中継車も来ていた。今日のこの紅葉ピークのモミジの見事さと観光客の多さ、そして大渋滞の放送に来ているのであろう。 交差点の名称板もモミジの絵が描かれた洒落たものとなっていた。そして153号線にかかる巴橋から見た『待月橋』を望む紅葉である。川面にモミジが映り赤く染まっているのがまた良いのである。 巴川の穏やかな川の水面とモミジを愛でながら、河原に腰を下ろしビールでも飲みながらゆっくりした時間を過ごし、ライトアップされた紅葉も鑑賞したかったが、帰りの渋滞を考えると、諦めざるを得なかったのである。駐車場の近くに軒を並べている屋台を散策しながら、各自土産を買いながら駐車場に戻ったのであった。そして、渋滞を避けるために多少遠回りであるが『もみじ街道』の山道を下り順調に岡崎市内にたどり着いたのであった。 予定時間より早く町中にたどり着いたので、Kさんご夫妻のご配慮で『大樹寺』を訪ねることが出来たのである。ここ大樹寺は松平徳川家の菩提寺とのこと。本堂からは山門、総門を通して一直線上に岡崎城を望む事が出来る事で有名なのです。この大樹寺と岡崎城を結ぶ約3kmの直線を「ビスタライン」と呼んでいるとのKさんご主人のガイド。ビスタラインの「ビスタ」は「眺望・展望」を意味しているのだ。これは徳川三代将軍家光が、家康の十七回忌を機に、徳川家の祖先である松平家の菩提寺である大樹寺の伽藍の大造営を行う際に、「祖父生誕の地を望めるように」との想いを守るため、本堂から三門、総門を通して、その真中に岡崎城が望めるように伽藍を配置したことに由来していると解説板に。 また、歴代の岡崎城主は、天守閣から毎日ここに向かって拝礼したとも。この日も小さくこの直線の彼方に岡崎城の天守閣を確認することが出来たのであった。しかしながら大樹寺には創建当時の建物は現存していないとのことで、最古の建物がこの写真の多宝塔とのことであった。この後、女性軍のリクエストもあり『八丁味噌の郷』を訪れたのであった。 ----つづく----

2009.11.29

コメント(0)

-

錦秋の旅 その5

足助城からもどり、再び巴川の流れに沿って紅葉の散策路を香積寺に向かって歩く。 朝とは違って太陽こそ雲に隠れているが、日の光は強くなったためもみじがトンネルとなって更に輝きを増していた。特に逆光からの紅葉はすばらしいの一言である。吊り橋の袂まで戻りました。一度に渡橋するのは20人までと、注意書きがある。一人で渡っても揺れるのです。吊り橋であることを実感しました。この吊り橋からの、川の流れと紅葉も絶景なのです。香嵐渓の紅葉は「行って見たい紅葉の名所」全国ランキングの2位とのこと。1位は奥入瀬渓谷、奥入瀬や十和田湖などは広葉樹の葉が 『錦織りなす紅葉の見事さ』 を演出しますが、香嵐渓の紅葉は、『ひたすら もみじだけの紅葉』が特徴なのです。緑の葉が残る中、鮮やかな赤や紅や黄色が感動を呼ぶのです。香積寺まで戻り、階段を上って山門へ。この寺は足助氏の住宅跡に創建された曹洞宗の古刹。この一帯は紅葉や杉木立が生い茂り。紅葉の開祖、三栄和尚が植えたとされる杉の古木も残っているのである。香積寺境内の風情ある紅葉、山門が見える。ここは紅葉の盛りには未だやや早い。苔むした幹を持つ古木とその先の紅葉香積寺を後に三州足助屋敷へ向かいましたが、この頃になるとここらには土産物屋や出店が集まっているので,人,人,人であった。とりあえず腹ごしらえにと、各自食料調達を開始。お目当てだったジジ工房のソーセージに行くも,長い行列。刀削麺(とうさくめん)の店も状況は同じ。なんでも,本場中国の料理人がこの時期になるとわざわざ香嵐渓にやってくるらしい。Kさんのご主人が長蛇の列に並び、この刀削麺の野菜味を調達してくれました。他にも五平餅や香嵐渓名物のどて(豚もつ味噌煮込み)も調達していただき、皆で椅子に腰掛け脚の疲れを取りながら舌鼓を打ったのであった。広場ではサルの曲芸が行われ、多くの観光客の拍手喝采を浴びていました。 ---つづく---

2009.11.28

コメント(1)

-

錦秋の旅 その4

落部駐車場でトイレ休憩の後、足並みそろえて9名全員で足助城に向かって歩きだしました。ここ足助の町は、江戸中期に「塩の道」として栄えた宿場町なのです。足助城は、標高301mの真弓山の山頂を本丸として、四方に張り出した尾根を利用した、連郭式の山城なのです。真弓山は、足助の町並みを眼下に見下ろす要害の地、足助城は「真弓山城」とも呼ばれており「松山城」「足助松山の城」とも呼んだようだ。皆で息を切らせながらクネクネと曲がる坂道を登ること20分、あの賑やかだった女性も口数が少なくなり、すれ違う人も少なく静かな山道をただひたすら登ったのであった。そして漸く『足助城』と表示されている石碑の前に到着。更にここを左折し登ること5分、終に入り口に到着。左側の建物が事務所で、受付のボランティアのおばさんに入場料300円を払っていると紙コップに入った温かいお茶のサービスが。何とVIP待遇の歓迎受けであろうか。駐車場はざっと数えて30台分だが香嵐渓と異なり全くのガラガラ状態。駐車料金も取られず、これなら車で来てここに駐車するのも良かったかなとチョッと後悔。女性群いやある女性の抗議の視線を感じたのは私だけだったのだろうか?しかしあの時間で、せっかく確保した駐車場を放棄する選択肢はなかったのである。ただし渋滞を避け、ここまで来るための高度なルート情報に対する確信が持てれば出発時間を遅らすことも可能なのかも知れない。来年までにKさんのご主人に十分な研究をお願いしたいのである。開園は9時からですがまだ8時30分、ところがボランティアのオジサンは城の鍵を開けてくるからお茶が飲み終わったら入ってきていいよ と言いながら山城に向かって歩いていったのでした。何処まで親切な方々であろうか。この城は、竹下政権時の例のふるさと創世事業の1億円をもとに総額5億円で、当時の足助町が発掘した資料を基に櫓や台所、柵、本丸高櫓などを忠実に復元したと ボランティアのおじさんの張り切った丁寧な解説。この仕事に燃えているのである。潜り戸は鎌倉時代からおそらく室町時代にまで広く使われていたであろう、とのこと。当時のままの素材で復元してあるので山城の砦らしい雰囲気が伝わって来た。裏手にある西物見矢倉。ここからは飯盛城を目の前に望むことができ、のろしを上げるなどの連絡に使われていたものと考えられているとの再びボランティアのオジサンの説明。眼下には足助の街並みと渋滞した車の列が延々と続いているのを複雑な気持ち?でニヤニヤ??と見たのも私だけだったのだろうか。南の丸裏手にある南物見台から見た真っ赤に燃える紅葉。毎年この木は他の紅葉を超越した赤さを示してくれるのである。この木の紅葉に再会する為に3年連続この坂道を登ってきた私である。ただし去年に比べて赤さがやや落ちているように感じた。オジサンの説明も同様。台風の影響か?それとも温暖化の影響か?この木は何を語ろうとしているのか? そして高櫓まで脚を進めた。近代城郭での天守閣に当たるもので、城主の間や広間、応接に使われた座敷などが有る。そしてここでもう一人、更に燃え上がっているボランティアのオバサンに遭遇。足助城の歴史や生い立ちを言葉もなめらかに三河弁を交えて語ってくれたのであった。名前は私と同姓の☆☆八重子さん、72歳とのこと。このオバサンもこのボランティアに燃えているのである。この熱い語りに負けて、かの木の紅葉も今年は赤みを抑えているのではと感じたのは再び私だけであっただろうか。そして更に燃え、ご主人とのなれそめ、ご夫婦の歴史を足助城の歴史以上の細かさで身振り手振りを交え語り続けるのであった。もっと話を聞き、自分の心を温かくしたかったが、再会を約束して山を下ったのであった。足助城の出口付近にはこの山『真弓山』の木 『真弓』の花を発見。濃いピンク色の実が割れて更に深紅の種子が出てきている。この様子がとても美しいのだ。『まゆみ』 良い名前である。深い意味はないが・・・・・。「深山辺(みやまべ)や 真弓よりこき 色ぞなき 紅葉は秋の ならひなれども」 ---土御門院(つちみかどいん)御歌---下りの坂道の横の山の中に真っ赤な実を着けている植物を発見。赤を求めて見上げてばかりいないで、地面にもこんなに赤く輝いている私がいることを忘れないで欲しいと抗議しているのであった。敬意を示して接写で激写。しかし君の名は??・・・・・・・やっと解りましたよ!!君の名は『マムシ草』『初冬の森の中を散策すればハットするような赤い実をつけた"へびの松明(ヘビのたいまつ)"と呼ばれ、コンニャク芋にも似たマムシ草』とのこと。やっと気持ちが、落ち着きました。この実が何の実かわかるまで、モヤモヤ気分。あの仏炎包の花からこんな実が出来るとは・・・・。また一つ学ぶことが出来ました。感謝!! 帰りの下り坂は、自分の母親のような暖かさとエネルギーをあの八重子さんから身体中にいただき、勢いも増して転がるように再び香嵐渓へと戻ったのであった。 ---つづく----

2009.11.27

コメント(2)

-

錦秋の旅 その3

昨日の疲れも何するものぞ、朝5:55にフロント集合、6時に車2台で 香嵐渓へ向かったのです。地元のKさんは、スペインに御一緒した娘さん、そして昨年に引き続きご主人も誘われて参加してくださったのです。総勢9名での紅葉見物となりました。昨年は6:30出発、途中道路を変更した事もあり、香嵐渓手前の足助大橋出口での合流場所で大渋滞に巻き込まれ、何とか駐車場になだれ込んだ込んだ経緯もありこの経験を生かして今年はホテルの無料の朝食サービスを犠牲にして30分出発を早めたのでした。お陰で、順調に車は進み、宮町駐車場へ、駐車場入り口渋滞のみで、無事たどり着いたのでした。駐車場に車を止めることで、この紅葉観光の半分は完了した様なものなのです。なにせ前夜から来て駐車場で朝を迎える人達もいるからです。3連休の初日となった前日の21日は、川岸から山すそを紅の濃淡で染めるカエデを目当てに、3万人の観光客、そして渋滞が10km以上に及び駐車場に入るまで4時間以上もかかったとの報道があったと地元Kさんからの情報だったのです。高速道路1000円が渋滞に輪を掛けたことは間違いありません。我々もその一員なのですから。そして、香嵐渓の紅葉MAPを片手に、雲の合間から出る太陽の光を街ながら川沿いを歩き始めたのでした。ここは、言わずと知れた東海地方の紅葉名所の雄、『 香嵐渓 』。そして今月上旬の冷え込みで色づきが速まり、例年より少し早く今が見ごろ。入り口の待月橋には記念撮影をする人が連なるのだ。 現在の橋は四代目。2007年に架け替えられた橋だそうだ。日没から午後9時までのライトアップが行われる11月30日ごろまでは観光客が途切れることはないとのこと。今年は四季咲き桜と紅葉がともに楽しめる同市内の小原地区とタイアップ。渋滞緩和も兼ね、三河の晩秋を売り出しているのだが渋滞はいかに?茅葺き屋根に舞い降りた銀杏の葉の黄色と苔の緑、そして赤い紅葉のアンサンブルが美しい。ここ香嵐渓は1630年代に足助にある、香積寺の三栄和尚が、巴川から香積寺に至る参道に杉やカエデ、もみじを植えたのが始まりとされている。さらに大正末年から昭和初期、住民の方々のボランティアで多くのモミジが植え足され、更に散策道を整備するなどして現在に至っているのだ。川沿いの紅葉は今が最盛期。太陽の光が顔を出すと赤さを増し光り出すのだ。この赤さは何なのであろうか。駐車場の真ん中で存在感を示していた。淡い赤の中に黄緑色がまぎれ込んだ紅葉も風情がある。大いに香嵐渓の紅葉を楽しみ、ひとまず香嵐渓をあとにし、次の目的地足助城へと山道を登り始めたのであった。

2009.11.26

コメント(4)

-

錦秋の旅 その2

『二川宿本陣資料館』を後にし、普門寺へ向かう。途中で昼食に和風料理店に入る。 入り口の座敷には10名以上の団体が既に座り料理を待っていた。7人別々にそれぞれ各種定食や日替わり弁当を注文。ところが待てども待てども注文品が出てこない。我々もそろそろ我慢の限界に達していた頃、遂に女性陣の堪忍袋の緒が切れたのであった。注文してから50分、そして出てきた品を見ると、何故これの調理にこんなに時間が掛かるのかの品物の数々。あきれて口が塞がらなかった。そして注文から1時間後にその口に入れたものは決して美味では無かったのであった。全員一致で『2度と来ない店』と意見一致。思い切り店名入りで写真をアップしたい所であるが、それは我慢しよう。そして、この我ら凡人の怒りを懺悔するため?に『普門寺』に向かったのであった。しかしながら車の中では『怒り治まらず』の声が後部座席で渦巻いていたのであった。 普門寺は奈良時代の有名な僧行基によって創建されたとされている名刹。1100年代後半に天台宗の僧が真言宗寺院になっていた当山で主導権をとろうとして武力衝突し兵火にあって焼失したと伝えられ、その後源頼朝によって復興されたとされる寺である。源頼朝は1190年の上洛の途中でこの寺に宿泊していると。戦国時代には裏山の山頂に船形山城(ふながたさんじょう)が築かれ、戸田氏と今川氏が対決し焼失したが、戦国大名である今川義元の保護を受けて再興されたとの説明が丁寧に書かれていた。普門寺の仁王門(知る人ぞ知る私の専用門!!なのです)。仁王[におう](金剛力士[こんごうりきし])の像を左右に安置した門のことです。寺の中に悪いものが入りこまないように置かれた門なのだ。開口の阿形(あぎょう)像。口を結んだ吽形(うんぎょう)像の2体を一対をなしているのである。普門寺の境内にはモミジがたくさん植えられており、紅葉の時期には、大勢の人でにぎわうとの情報で訪ねてみたのだが、残念がら紅葉は全くと言って良いほどなし。未だ緑のモミジもあり、紅葉見物とはならなかったのであった。察するにこの秋の台風18号の塩風にモミジの葉がやられてしまった模様。赤く色づくはずのモミジ葉が縮れて枯れてしまっていたのであった。本堂の前にある大杉は根回り5.6m、樹齢400年と推定される市指定天然記念物とのこと。そして境内の安置堂横で『みつばちに注意下さい』張り紙を発見。堂の中を見たが蜜蜂の羽音や姿は解らなかった。ある時期に日本ミツバチがこの堂の中に巣を作ったのであろうか。仏像の安置堂に巣を作るとは大胆不敵な日本蜜蜂である。殺生禁止の聖域であることを知っての仕業であろうか?そして供養の線香の煙に絶えかねて逃げ出したのであろうか・・・と色々思いを巡らした素人養蜂家であった。 次ぎに車で豊橋公園内にある吉田城址を訪れた。園内にはこの吉田城址をはじめ、豊橋市美術博物館や立札茶席で抹茶が楽しめる三の丸会館など文化施設のほか、テニス場、野球場、武道館など各種のスポーツ施設が整備されていた。豊橋公園のあった場所はもともと江戸時代に吉田城のあった場所であったが、明治の時代になると旧日本陸軍歩兵第18連隊が設置されていたとのこと。園内には当時をしのぶものとして記念碑や営門と哨舎が残っていた。そして鉄櫓横の展望台では、外人カメラマンが外人モデルに着物を着せ写真撮影を行っていた。そして再び『二川宿本陣資料館』の女性軍の『お色直し』を思い出してしまったのだ。時間があるとのことで、地元ガイド役のKさんの提案により『くらがり』渓谷』へ。くらがり渓谷紅葉まつりが11月14日(土)から29日(日)まで行われていた。期間中はライトアップが実施しされ、紅葉した木々だけでなく奇岩や渓流を神秘的に照らし出されていたのであった。青→赤→緑→ピンクと色の変化する水の流れ。女性陣からはピンクは不評であった。ライトアップされ見事に輝く紅葉。そして遊歩道の終点のライトアップされた広場からは遠く三日月が輝いていたのだ。足助の香嵐渓には引けをとるものの、ここは穴場で人も少なくライトアップされた紅葉をゆっくり観察でき、おまけに無料で温かいお汁粉を2杯もご馳走になったのであった。 錦秋の旅 第一日目はこれで全行程を終了し、岡崎市内のホテルにチェックイン後地元Kさんのお嬢様とも1年ぶりに再会し楽しい懇親会と明日の香嵐渓の紅葉の話題で再び盛り上がったのであった。

2009.11.25

コメント(0)

-

錦秋の旅 その1

3連休を利用して錦秋の旅をしてきました。旅仲間は、今年もペルー旅行を共にした会社の先輩お二人と同僚1名、昨年スペイン旅行を御一緒した東京近辺にお住まいの女性お二人と地元岡崎在住のお母さんの総計7名です。観光場所は愛知の『香嵐渓』と『四季咲き桜』です。東名の渋滞を避ける為、我が家を5時前の暗い中を我が車で出発。茅ヶ崎に住む先輩Sさん宅で5:30集合、もう一人の大先輩Hさんとは東名足柄SAで6:30合流したのでした。しばらくは順調に進みましたが、清水手前のトンネルで車の横転死傷事故で大渋滞が始まったのでした。途中大渋滞の中、由比SAでトイレ休憩。大渋滞を見つめるように頂を白く飾った富士山が美しく見えました。何とか1時間遅れの11:00に豊橋駅に到着。女性軍3名と合流。まずは地元の『二川宿本陣資料館』を訪れたのでした。東海道五十三次で33番目の宿場町にある資料館。東海道、二川宿、本陣のコーナーがあり、江戸時代の旅や街道、大名行列を知ることができ、現存する本陣と旅籠屋も見学できるのです。もっと混んでいると予想していましたが、殆ど貸し切り状態。白と黒のなまこ壁が輝いていました。なまこ壁は、瓦と漆喰でつくられた壁。特徴は、白と黒の碁盤目が、斜めに交差しているところです。漆喰の盛り上がり方が、なまこに似ていることから名前の由来。主屋に入ると、左手前に井戸。靴を脱いで中に入ると、広い部屋がいくつもつながっていました。奥には美しい日本庭園が。なまこ壁と赤の南天が美しいコントラストを示していました。そして着物体験コーナー(無料)になっている部屋を発見。この部屋は外人さんにも大人気の変身コーナー!!古めかしい着物の中から気に入ったものを選んで、カツラをかぶれば、江戸時代の旅人に大変身!もちろん写真撮影もOKです。我が女性軍そして実は私も束の間の変身に挑戦したのでした。女性軍はいろいろと試していましたが、何故か??感慨深げ!!に花嫁衣装に挑戦したのでした。そして皆で大いに笑い転げ時間が経つのを忘れて楽しんだのでした。激写写真は数多くありますが、叱られますので、そっとこれのみとします(笑)本陣の隣には一般客が泊まる旅籠屋跡もありました。隣の部屋との仕切りは、襖一枚だけ。泊まり客の声は、確実に丸聞こえだ。江戸時代の旅はプライバシーがなく厳しかったことを今更ながら実感したのであった。

2009.11.24

コメント(3)

-

小原 四季咲き桜

旅に出ています。昨日は『香嵐渓』、いろは紅葉が赤、黄にも見事に染まっていました。曇りがちの天気でしたが、時々太陽が顔を覗かせ、葉が光り輝きだしたのでした。しかし、地元のボタンティアのおじさんによると、去年より赤みが鮮やかではないとのこと。これも台風の影響でしょうか。今日はこれから小原の四季咲き桜を見に行きます。車で1時間程度とのこと。紅葉と桜の競演を楽しみたいと思っています。

2009.11.23

コメント(3)

-

今日は香嵐渓へ

今 岡崎に来ています。渋滞回避のため6時出発で車で香嵐渓に向かいます。総勢8人の旅仲間です。現在 香嵐渓は紅葉の真っ盛りと聞いています。帰ってからブログに写真アップします。乞うご期待。

2009.11.22

コメント(1)

-

ジャンボキャベツ 発見

会社の近くの飲み屋の店先でジャンボキャベツを発見しました。 直径45センチ以上ある大物です。重さはどのくらいあるのでしょうか。15kgは超えているのではないでしょうか。持ち上げてみたかったのですが店員に叱られるといけませんので。北海道の海産物を食べさせてくれる店ですので、このジャンボキャベツも北海道産なのでしょうか?上の写真では大きさが解らないのではと持っていた傘の柄と一緒に撮影してみました。70cmの長傘の柄です。ロールキャベツを作ったら幾つ出来るのでしょうか?いや、鶏を丸ごと一羽包んだロールキャベツができそうでした。 今日はこれから『香嵐渓』&『小原』へ紅葉&四季咲き桜の見物へ出かけます。メンバーはペルー&スペイン旅行の仲間達です。渋滞を避ける為の早朝出発ですが・・・・・・・・????。

2009.11.21

コメント(0)

-

11月の太陽光発電実績

東京電力さんから11月の『電気ご使用量のお知らせ』が届きました。使用量:616KWH昼:43KWH 朝晩:220KWH 夜:353KWH使用料金額:9028円 と言う結果になりました。 売電量は302KWHとなりました。昨年売電量:311KWHを僅かに下回りました。今回の検針期間は10/19~11/16の29日間でした。よって11/1からは48円/KWHで東京電力さんが買ってくれると思っていました。ところが『余剰購入電力量のお知らせ』は先月と同じ書式。養蜂の師匠の相模庵さんのブログから11/1から48円/KWHではないことを知ったのでした。 東京電力さんのHPにアクセスしてみると、何ときちんと書いてあるではありませんか。 『新買取制度における買取単価は、平成21年11月の検針日以降発生する余剰電力について適用いたします。太陽光発電設備を設置以降10年間は、同一の買取単価で買い取らせていただきます(新買取制度実施以前に設置された場合は、平成21年11月の検針日以降10年間といたします)。 なお、買取単価は年度ごとに低減される方向で見直されていくことになっています。』敵も然る者でした。きちんと11月の『検針日以降』48円/KWHであることの説明責任を果たしているのでした。完敗です。気持ち的には16日分で165KWHの売電実績、約4000円程度損した気分ですが・・・・・。我が儘な発電所長の独り言でした。

2009.11.20

コメント(3)

-

紫ブロッコリー

春先にホームセンターで紫ブロッコリーの苗を購入し、育ててきました。そして先週末に初収穫。ところがこれを茹でてみると緑色に大変身しました。そしてゆで汁もほとんど紫色には変化しなかったようです。この紫色はポリフェノールの一種のアントシアニンだと。アントシアニンは熱に弱いため、茹でると表面の紫だけが飛んで、全体が緑色にるらしい。キレイな紫が残ればまたおもしろいが、紫色はあまり食欲をそそらない?しかしサラダ等に混ぜ込めばこれもおもしろそうである。

2009.11.19

コメント(3)

-

残されたミツバチ達

頑張って残っている蜜蜂群の巣箱の保温を行いました。まずは巣箱の中の隙間に新聞紙を丸めて詰め、さらに梱包用のビニールのプチプチ?を詰めてやりました。1週間前より多少蜜蜂の数が増えたような気がしますが、越冬する為の数には未だ厳しい状況が続いています。巣箱には、自宅にあったビニール温室を被せてあげました。これが巣箱の保温に役立てばと考えています。右隅の隙間が、ミツバチ達の出入り口です。そして給餌箱には、秋にスムシにやられた巣から採取し濾過しておいた蜂蜜を入れてやりました。専門家からすればかなり過保護の状態なのでしょうか。それともこの位の対策が越冬の為には必要なのかは、素人養蜂家には定かではありませんが。巣箱底にこぼれ、入り口に流れ出てきた蜂蜜を食べている働き蜂たちです。頑張れ 蜜蜂。まだ不十分なことがあれば 言って欲しいのですが・・・・・・。

2009.11.18

コメント(0)

-

皇帝ダリア

我が家の『皇帝ダリア』が漸く花をつけ出しました。今年も、台風の風にやられ何本かは倒れましたが、何とか倒壊を免れた何本かが開花しだしたのです。この花の特徴 は、第一に大型であるということです。成長すると3~6mほどになります。この時期、背が高いためよく目立つのです。この時期、ピンクの花が珍しいので尚更です。別称、木立ダリアと呼ばれることもあります。数年前苗を購入し、畑の隅に植え付けましたが、見事な大きさになるまでに成長しました、いや成長しすぎました。日本には、ダリアは江戸時代後半にオランダ人によって、はじめてもたらされたと言われています。和名は、天竺牡丹(テンジクボタン)とも。これは、ボタンに花の形が類似するためです。そして皇帝ダリアが長い年月の品種改良の歴史から生まれたとのことです。メキシコ原産,ダリア界の王様と言われ,花色も赤,白,ピンクなど数種あるようですが未だ赤や白の花は未確認です。我が家で今開花しているのは一重のもの。この花の反対側の農園にもう一本八重のものがありますがこちらはまだ開花には間があるようです。凛として初冬の畑隅に聳え立つ 「皇帝ダリア」の花 誇らしげ・・・・詠み人知らず

2009.11.17

コメント(6)

-

芋煮会

昨日、日曜日は毎年恒例の『芋煮会(いもにかい)』を我が農園で行いました。 芋煮会とは、日本の主に東北地方で行われる季節行事で、秋に河川敷などの野外にグループで集まり、サトイモを使った鍋料理などを作って食べる行事なのです。江戸時代、米の不作に備えてサトイモも作られており、「芋煮」自体は家庭料理としても食べられていましたが、サトイモの収穫時期に合わせて「芋煮会」の原型とみられることが農村部で行われていたとのこと。ただし、江戸時代には豚肉や牛肉などの肉類は一般に食べられていなかったため、現代のように芋煮に肉は入っていなかったと考えられるのです。「芋煮会」の原型は、野外で集団で鍋料理を囲む収穫祭的な意味合いの行事でしたが、村をあげてのものだったという記載はないため少人数で行ったとされるようです。また、現代のように「河原」で行うとは限らなかったのです。ということで、我々も我が農園の前にブルーシートを敷き、いつも開催しています。昨日は晴天に恵まれ、遠く雪を頂上部に戴いた富士山が見事な姿で見えたのです。メンバーは高校3年のクラス仲間、皆県内に住むアラカン世代です。現役の大学教授や1部上場企業の副社長や部長(現・元)連中です。そしてクラスのアイドル、そしてそれが今でも続いている女性が1名、このアイドル無しではこの『芋煮会』が存在できないのです。今年は総勢8名の参加となりました。駅に集合し駅前のスーパーで野菜以外の酒、魚肉、調味料等を調達後農園へ。野菜類はもちろん全て我が農園から調達。年末から2年の予定でニューヨークへ転勤する友の壮行会も兼ねる形となったのである。芋煮は今年も味噌仕立て、具だくさんの美味でありました。既に飲み終えたワイン瓶がその役目を終え寝転んでいます。そして写真の横には、飲み過ぎてすでに爆睡している吾人もいたのでした。来年も同じメンバーで、いや更に人数を増やして元気に再会することを約束し、我が農園の野菜類を土産に足取りも怪しく別れたのでした。

2009.11.16

コメント(4)

-

美しい夕焼け

昨日は午前中は台風のような突風と雨。雨が上がった後も曇り空。ところが、夕方になって急速に雲が切れて、真っ赤な夕焼けに・・・。思わずデジカメ片手に外に出て連写。西の空に沈みかけた夕日が。山の端に隠れ始めた夕日。澄み切った空気の中で雲が一つ、二つ。遠く夕日を浴びて黄金色に光っているY薬科大学の校舎。終に姿を完全に隠した。明日はまん丸な姿を見せて欲しい。刷毛で描いたような雲も赤く染まって美しい。この夕焼けの空に、厚木飛行場へ向かう飛行機が。パイロットからはこの夕焼けはどの様に見えているのであろうか。青空を背景に雲が赤みを益々増してきた。遠くのビルの明かりも目立ってきた。 いつまでも立ち去りがたき時間であった。夕焼けを背に自宅に戻りながら、昔 覚えた清少納言の『枕草子』の一説を思い出す。「秋は夕暮れ 夕日のさして山の端いとちかうなりたるに、からすのねどころへ行くとて三つ四つ、二つ三つなど飛びいそぐさへあはれなり」。昔も夕暮れ、夕焼けは今にも増して美しかったのであろう。そして、更に石原裕次郎のこの歌が。生命には・・・・ 恋にも・・・・ 秋には枯葉が 小枝と別れ夕べには太陽が 空と別れる 誰も涙なんか 流しはしない 泣かないで 泣かないで 粋な・・・・・。約30分ほどの時間であったが、最後が思わず感傷にふけるアラカンオジサンであった。

2009.11.15

コメント(10)

-

大崎の夜景

私の勤務する大崎駅の西口にあるTHINKPARK TOWER ビルも今年も植栽に色豊かなイルミネーションが輝き出しました。ここはTHINKPARK ARENAと呼ばれる緑の広場なのです。この多目的スペースでは、各種イベント等の催しが行われています。またフットサル等のスポーツ用コートとしても使用できるので、スポーツを通じた様々なコミュニケーションが生まれる場になっているのです。青、緑のLEDランプが輝いています。昔は輝度が小さかったため電子機器の動作表示灯などの屋内用途に限られていましが、赤色や黄緑色の高輝度タイプのものが実用化されてからは屋外でも電球式に変わり電光掲示板、道路信号さらに駅の発車標などに使用されるようになって来ています。緑のツリーに緑のLEDだけという粋な計らいです。暗闇に輝く緑色はLEDならではの輝きです。緑の光を見ると草・木、新芽・若葉、野菜、森林、自然と想いを巡らすことが多くなったと感じている『アラカンオジサン』です。

2009.11.14

コメント(0)

-

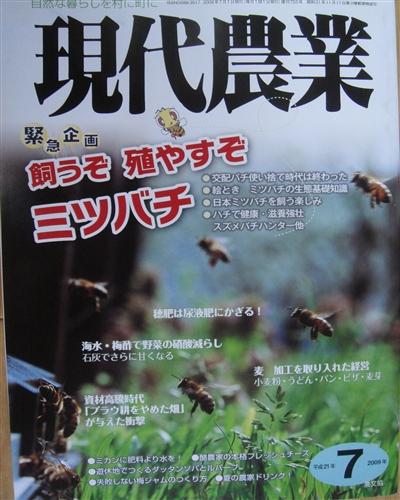

養蜂学習

『現代農業』という専門誌のバックナンバーを通販で購入しました。『飼うぞ 殖やすぞ ミツバチ』の特集記事が掲載されていることを知ったからです。 今年は養蜂1年生として、開始当時は極めて順調、順調すぎて養蜂、採蜜と大いに楽しませていただきましたが、8月中からのスミシ襲撃に遭い、結局2群は絶滅、現在1群のみ、そしてその1群も群勢が弱く、越冬の危機に直面しています。何とか、養蜂の知識を更に高め、来年に備えたいと思っているからです。しかしながら、実体験『ON THE JOB TRAINING』にマサルものはないというのが今の正直な気持ちでもあります。残された1群です。頑張って無事越冬して欲しいのですが。この週末は巣箱の保温対策を行いたいと思っているピカピカ?の養蜂1年生です。

2009.11.13

コメント(2)

-

冬野菜の成長

わが農園の冬野菜たちも順調に成長しています。まずは今年初挑戦の紫カリフラワー。珍しい紫色のカリフラワーです。ヨーロッパではよく見かける品種とのことです。ゆでると花蕾(からい)の紫色が緑色に変わるとのこと。ブロッコリーに変身するのでしょうか?続いて白菜。大分 丸まってきました。極力消毒しないようにしていますので、虫に多少やられていますが、そろそろ初収穫ができそうなものもあります。そして先日収穫し、乾燥させている唐辛子。辛みはきわめて強く、果実を乾燥して香辛料として使う代表品種です。生育旺盛でつくりやすく、今年も長さ2~5cm位の小型の果実が房状にたくさんつきました。

2009.11.12

コメント(1)

-

ソラマメ

ソラマメを定植する為の畝作りを行いました。ソラマメは代表的な秋まき野菜のひとつでもあります。4000年前から栽培されて来たビタミン、タンパク質などに富んだ栄養価の高い野菜、そしてなによりビールのつまみに最高なのです。ポットにオハグロ部分を斜め下に向けて種を植えたのです。種蒔き時期をずらすと、旨く栽培できないのです。早く播きすぎると発霜の前に大きく成長してしまい霜にやられてしまうのです。 今年もシルバーマルチを敷設しました。マルチフィルムによるマルチングは、土の乾燥防止、雑草抑制、温度調整機能などの効果があるのです。今年もツインマルチを敷設。ツインマルチは、表のシルバーの光と熱の反射面と裏の黒の遮光断熱面の2層構造のマルチフィルムです。地温を低く抑え、シルバー面の反射により、アブラムシ等を忌避、ウイルス病(モザイク病)の発病を抑制してくれるのです。光の反射をアブラムシが嫌うのです。黒マルチより若干値段も高いのですが、それに見合った効果があるので毎年ソラマメには利用しているのです。 昨年は3畝栽培しましたが、食べきれないので今年は2畝としました。来年の5月初旬、サヤの実が膨らみ充実してくると、サヤの表面がピンと張って光沢が出てくるのです。誰かのお腹の状態に似てくるのです。そしてサヤも上向きから下がってきます。採って下さいと頭を垂れるのです。こうなれば収穫の時期なのです。手でもぎ取り収穫するのが今から楽しみです。

2009.11.11

コメント(5)

-

山茶花

市場祭りの帰りの道沿いの生け垣に『山茶花』の花が咲いていました。この時期、花が少なくなる晩秋ですが、赤や白の山茶花の花は、存在感を示す時なのです。そしてこの花は長い間咲き続け、正月を迎えても咲いているものも多いのです。椿(つばき)の中国名「山茶花」が、いつの頃からかこのサザンカの名前として 間違って定着したようです。読みは「山茶花(さんさか)」⇒「茶山花(ささんか)」⇒「さざんか」というぐあいに変化したらしいのです。日本が原産地。江戸時代に長崎の出島のオランダ商館に来ていた医師が ヨーロッパに持ち帰り、西欧で広まったとのことです。山茶花と椿は似ていますが,どこが違うと思いますか? ツバキ(椿)の花は落ちるときにボテッと全部一緒に落ちてしまいます (このことが斬首刑を連想するのか,武士は椿の花を嫌ったそうです)が, 山茶花は花びらが一枚いちまいばらばらに散るのです。 そして遠くからでは気がつきませんが、近くによって葉を見つめてみると サザンカは、葉縁が小さくギザギザしているのです。 サザンカの花言葉は、「困難に打ち勝つ」、「ひたむきな愛」。 サザンカは「たき火」「さざんかの宿」など馴染みのある歌があるように、 昔から庭や垣根などに植えられている常緑の花木です。 昔から品種改良が盛んで、純白から深紅まで多くの花色があるようです。 春にチャドクガの幼虫(毛虫)が発生します。葉を食い荒らして丸坊主にしてしまい ますので、見つけしだい薬剤を散布して駆除する必要があります。 私も以前に経験しましたが、誤って触れると毒毛によって皮膚がかぶれて ピリピリとした痛みがなかなか取れないので気を付けましょう。 花が少ない初冬の季節に華やかで凛として咲いているサザンカを見ると 『なぜ冬を選んで咲くんだろう』と想いを巡らし、何故か元気がでる アラカンオジサンなのです。 そして口ずさむのです。♪♪♪さざんか さざんか 咲いた道 たきびだ たきびだ 落ち葉たき あたろうか あたろうよしもやけ おててが もうかゆい♪♪♪

2009.11.10

コメント(2)

-

市場まつり

日曜日に義兄に誘われて、車で10分程度の所にある中央卸売市場(ベジフル湘南)で行われている『市場まつり』に行ってきました。この中央卸売市場では、毎週土曜日の8時から13時まで、「湘南朝市」を開催しているのです。ふだんは入場者証がないと入れないところですが、このときは一般に開放されているのです。市場棟内の店屋さんの通路は既に客ですし詰め満員状態でした。マグロの解体ショーは既に収量。切り取ったカマが商品として販売されていました。土産に解体ショウで使用されたマグロの切り身(上トロ)を購入。隣の魚屋さんでは,フグが捌かれていました。中庭では各種の出店やイベントが行われていました。子供達の遊具も設置されていました。 我々が到着したときには、若い男性による津軽三味線の生演奏が行われていました。しばらくすると、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)を拠点に活動する、その名の通りアカペラサークルの男性3人女性2人のグループの生歌が披露されました。グループ名はアカペラシンガーズK.O.E.(Keio Official Entertainment)とのことでした。このサークルはいまや有名になった『一青窈』さんがOGであるサークルであるとの自己紹介がありました。そして発表の締めの歌はもちろん『ハナミズキ』。アメリカ同時多発テロ事件発生時、ニューヨークにいた友人からのメールをきっかけに一週間ほどで書いた詞であったとテレビで語っているのを聞いたときから私も好きになった歌なのです。声と声、歌と歌の重なり合い、ハーモニーにも良く素晴らしいボーカルパフォーマンスでした。あえて言えばマイク・スピーカーシステムがもう少し良かったならもっと素晴らしかったと思いますが・・・。チョット気の毒でした。

2009.11.09

コメント(2)

-

長芋収獲

今年も自然薯の種芋を春に植え付けました。この自然薯(長芋)を切らずに掘るのは大変な労力が必要です。毎年同僚を誘い掘るのですが、皆、数日後には体が痛くなり悪戦苦闘する作業なのです。と言うことで、今年は『クレバーパイプ』を利用した栽培法に挑戦することとしました。クレバーパイプは前もってオンラインショッピングで購入しておきました。クレバーパイプとは塩ビ製のパイプで円周の1箇所が直線的に切断されて、かつ周囲に穴の開いたパイプなのです。昨日は今年も同僚2名が芋掘りに参戦してくれました。8本程クレバーパイプに植え付けましたが、順調に成長したのは1本のみでした。他のものは50センチ程度で成長が止まっていました。肥料が全体的に不足していたのでしょうか。しかしながら初挑戦にしては、全てパイプの中で成長していましたので成功と考えましょう。そして何より収穫作業が楽だったのです。隣にはクレバーパイプを使用していない自然薯が大きく成長していました。こちらは3人で代わる代わる交代でスコップと鉄ノミで挑戦しました。太い部分は8センチ程度にまで成長している大物でした。30分ほど悪戦苦闘の末、完全な形で収獲出来たのでした。少し腹の出っ張りが引っ込んだ農園主が収穫物を手に記念撮影。そして農園で弁当昼食を楽しんだ後、今度は台湾ヤマイモ掘りに挑戦。まだ葉が緑に生い茂っていましたが、この機を逃すと孤独な作業となりますので。こちらも8本ほど収穫。こちらはスコップのみでの収穫が可能でした。大きなものは幅15センチ長さ30センチ程の大きさで収獲出来ました。今年の長芋類の収穫は比較的楽な作業のはずでしたが、既に腕と肩に痛みが感じられる農園主です。

2009.11.08

コメント(0)

-

干し柿作り

妻が今年は干し柿作りに挑戦しています。我が家の前のSさんの奥さんが2Fのベランダで挑戦しているのに刺激を受けたのでしょうか。もちろん干し柿は、ドライフルーツの一種で、柿の果実を乾燥させたもの。先週末に我が家の柿の実を収穫。へたに柄と枝の一部の付いた柿の実の皮を剥き、枝と柄のT字型の部分を農園で使用している紐の縒り目の間に挟み込んでいます。1本の紐に7~8個の皮を剥いた柿を取り付けています。そしてこれをU字型にし、何回も固定し、雨を避けるため、柿を挟んだ紐を洗濯用物干しにつるし、家の軒先の屋根の下に吊るして、乾燥させているのです。まさしく、吊るし柿(つるしがき)状態です。しかも鳥に突かれぬように白い網袋で包んでいるという念の入れようです。本来の干し柿に用いられる柿は渋柿であり、乾燥しやすいよう、果実が小型の品種が用いられることが多いのです。乾燥させることにより、渋柿の可溶性のタンニン(カキタンニン)が不溶性に変わって(渋抜きがされて)渋味がなくなり、甘味が強く感じられるようになるとのことです。我が家の柿はおそらく『富有柿』であり、甘柿ですので 渋柿と違って渋抜きをせずに直接食べらますが、糖度そのものは渋柿のほうがはるかに高くなるとのことで、甘柿を干し柿にしても渋柿のようには甘くならないことも予想されますがどうなのでしょうか?。妻も干し柿作りに熱く燃えていますので、白い粉が表面一杯に拡がり甘く上品な味になること間違いなし!!!なのです。わが庭の 柿の実吊るす妻の背が あかねに染まる 晩秋(あき)の夕暮れ -------詠み人知らず-------

2009.11.07

コメント(1)

-

八天堂 クリームパン

会社で残業の折、同じく残っていた庶務の女性のSさんから美味しいパンを夜食?代わりにいただき御馳走になった。品川駅エキナカで今話題のクリームパンとのこと。はなまるマーケットで、「ぐっさん」の愛称で親しまれている山口智充さんが紹介してから急激に有名、大人気となったと。そして広島県三島市にある「八天堂」さんのクリームパンとのこと。 一昨日、横須賀に出張の帰りに品川駅で山手線に乗り換える機会があり 立ち寄ってみた。店の前は長蛇の列。ほとんど老若(男)女達ばかりであったが意を決して列の後ろに並んだのであった。 八天堂とろけるクリームパン。 生クリーム・カスタード・抹茶・小倉・チョコ の 5種類。 そしてすべて1個200円。 自宅への土産にカスタードと生クリームをそれぞれ3個購入。 会社に戻り、冷蔵庫に保管し帰宅時持ち帰ったのであった。 昔風のしっとりパンに、生クリームベースのやわらかクリーム。冷蔵庫で冷やしたほうが旨い、要冷蔵のクリームパン。包装も和紙による古風な感じでこれが良い。 カスタードと生クリームの差がよくわからなかったが、 どちらかといえばはカスタードが私には上。 甘さもほどほどに抑えられており、大きなカスタードの塊が薄皮に包まれている パンというよりケーキ。 ちなみに品川駅だけでなく、下記店舗でも取り扱いがあるとのこと。http://www.noren-kai.com/hattendo/tenpo.html 期間延長で今月いっぱい品川駅で買えるので、機会があったらまた買おう。 今度は、抹茶・小倉・チョコに挑戦か。

2009.11.06

コメント(3)

-

再び 朝焼け

昨日の朝焼けを日が昇るまで追いかけてみた。東の空が赤く染まってきた。ズームしてみると雲の端が線上に輝き始めていた。日の出である。西の空には月が日の出を見つめていた。そして今日の活躍を約束するかのように、太陽光パネルも朝日をあびて赤く光っていた。

2009.11.05

コメント(0)

-

我が家からの富士山

早くも本格的な寒波が到来してきた。富士山の頂上にも冠雪が見られ、冬の訪れを感じさせている。我が家から見える富士山である。そしてN大の高層校舎と丹沢山塊が右に見える。東京では、2日の夜に木枯らし1号が吹いたとのこと。日本の上空には、この時期としては強い寒気が流れ込んで、3日朝、北海道では気温が氷点下9.3度まで下がり、全国で一番の冷え込みになったという。北国だけでなく、西日本でも山では雪が降り、鳥取県の大山町は、およそ30cmの積雪を観測し、紅葉の見ごろを迎えていた町は、一夜にして雪化粧に変わったとニュースは語っていた。そして昨日3日は、全国的に11月下旬から12月中旬の寒さになったのだ。 これから我が家から見える富士山はますます白さを増してくるのである。

2009.11.04

コメント(0)

-

菊花展

菊花展に立ち寄ってきました。秋も深まり、菊の花が見ごろを迎えました。テレビのニュースによるとたくさんの菊花展が開催されているようです。 特設の幄舎に千本咲・大懸崖・盆庭・菊人形などが見事に並んでいました。 鮮やかな黄色が美しい大菊盆養(3本仕立て)です。厚物(厚走り)と呼ぶのだそうです。厚物の花弁の下に長い花弁が走るように垂れ下がっています。 背丈の低い「福助」が見事に並んでいました。 そしてその横には盆栽展も同時に行われていました。 中国の水墨画を思い出すような見事な盆栽です。 小粒の鉢物も展示を工夫し、見事なバランスを示していました。 色鮮やかで優雅な菊花を観賞して、秋の訪れを大いに感じ楽しんだのでした。

2009.11.03

コメント(1)

-

タマネギの植え付け

通信販売で購入したタマネギの苗が届いたので、植え付けを昨日行いました。 購入した苗は200本、『長~く貯蔵できる!晩生系タマネギ苗 F1つり玉パーフェクト』 約9か月も貯蔵可能。芽が出るのが遅いとのことですので、今年はこの品種にTRYすることにしました。更に『耐病性に優れ作り易く、しかもバツグンの貯蔵性・玉揃い・色ツヤまでもを誇る「パーフェクトなつりタマネギ」とのうたい文句です。辛み少なく、火を通せばとろけるように深い甘みが出て、肉じゃが・みそ汁・ハンバーグetc.あらゆる料理が今までにない仕上がりに♪(中晩生・重量:約350g)』とのこと。 穴あきマルチを敷き植え付けました。 タマネギは、ネギと同じユリ科の仲間です。日本には明治時代に導入されたのですが、今や完全に土着して、日本列島いたるところにタマネギ畑が見られます。日本はアメリカに告ぐ世界第2の玉ネギ生産国となっています。国内での収穫量は、大根、キャベツに次いで第3位とのことです。独特の辛みや甘みがあり、あらゆる料理に利用されます。旨み成分も多くて西洋料理のベースにも利用され、「西洋のかつおぶし」と呼ばれています。特有の臭いは硫化アリルなどのイオウ化合物の臭いで、タマネギを切ると涙がでてくるのもこの成分のためなのです。来年初夏の収穫時期になるまでの長丁場ですが、今年も大切に育てたいと思っています。

2009.11.02

コメント(3)

-

宇宙芋 収獲

宇宙芋の収穫を行いました。2本の苗から大小併せて30個ほどの隕石が収獲出来ました。大きいものは、7個。地下の芋は発見できず。根っこのみでした。一番大きなものは手のひらサイズ。来年はこの巨大ムカゴを植え付けて更なる超巨大ムカゴに育てたいものです。 今年6月のペルー旅行のナスカの地上絵のミラドール観測塔の土産物売り場で買ってきたコンドルを描いた石と一緒に撮してみました。まさに隕石の如き宇宙芋(エアーポテト)なのです。

2009.11.01

コメント(2)

全30件 (30件中 1-30件目)

1