2011年03月の記事

全50件 (50件中 1-50件目)

1

-

鳥取県

シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 鳥取県 ・ 健康政策課 ~ 化学物質過敏症 ~ 花粉症~上手につきあいましょう ~ 食物アレルギー~きちんと知って上手につきあいましょう ~ 子どものアレルギー性疾患Q&A ・ 生活安全課 ~ 知ろう・防ごう・食中毒

2011.03.31

-

第三者機関の対応の難しさ

第三者機関に相談が持ち込まれる場合で比較的対応しやすいケースは、住まい手側からシックハウス症候群様の症状を訴えられ、その改善をどのように図っていくかという相談ではないでしょうか。当然その改善は容易ではなく、各専門分野の方と協力して対応していかなければなりませんが、実際に悩んでおられる方に親身となり対応が進められる点で比較的対応しやすいという意味合いになります。但し、ここでも問題点はあります。これに関しては別項で述べていきます。では第三者機関として難しい対応のケースとは一体どのようなものでしょうか?概略すると、住まい手側からの相談のケースの場合、家を新築やリフォームをされた後、シックハウス症候群様の健康影響に悩まれ、施工された建設会社に相談しても埒が明かないということで第三者機関に相談が持ち込まれるということです。一方でそうした相談を住まい手側から受けた建設会社はその対応のために同じく第三者機関に相談を持ち込まれます。第三者機関側の立場からいうと基本的にはどちらから相談が持ち込まれたか、双方の相談者側の意向がどこにあるのかによってその対応の仕方が大きく変わります。例えば住まい手側からの相談であれば最終的には建設会社側に対してどのような処置を要求するかという形になります。逆に建設会社側からの相談であれば、どのような解決策に持ち込んでいくのかという形になります。もう少し具体的に言えば、住まい手側からは、シックハウス症候群様の症状が発症したが、 ・体調を改善させたいのか ・建物をやりなおしたいのか ・訴えて裁判をしたいのかなど求めるものによって話が変わっていきます。本来は基本的に体の不調を改善していくことが一番大事なことなのでしょうが、現在では同時にその責任の所在の明確化を求められ、責任追及という形になっています。そうした中で基本的には第三者機関の立場としては医療機関や関連機関と連携しつつ、体調の改善及びその後の生活提案などを行ないますが、それに止まらず責任追及の支援にまで話が及ぶことが増えています。上記はあくまでも住まい手側から相談された場合で、建築会社者側からの相談ではどうでしょうか?通常は前述したように解決策を求められますが、求められている解決策は住まい手側の要望により変わります。しかし、この場合建築基準法に基づき、建設会社側に法的に問題がない場合、より問題が複雑化します。このように双方間に入る第三者機関の立場としては、建築基準法のシックハウス対策施行後、特に法を遵守している限りどちらの責任であるかを追求されたり、最終的に法の専門家の弁護士を通じて協議や裁判を進めることは難しいといえます。それは双方の言い分が理解できるからで、現代に生きる我々の根本的な生活のあり方までをも深く理解していかないといけないからです。 ※ 明らかな違法建築や建築までのいきさつの中で何らかの問題があったりなど明確な 非がある場合は別の問題になります。故意的なミスや欠陥であれば、責任の追及や根本的な改善に着手することも比較的容易ですが、シックハウス問題のような故意的に起したものではなく、又は、一つの業界だけでは片付けられない問題の場合、その責任追及や改善は一朝一夕には進まないと思います。そうした中において双方間の狭間に立つ第三者機関は根本を理解し、こうした現状の中で最終的に双方に対してどのように対応していくか、又、どこに着地点を見いだすかを探しださなければならない難しさがあります。 2008年3月11日

2011.03.31

-

環境関連

シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 独立行政法人 国立環境研究所 ■ 独立行政法人 環境再生保全機構 ~ 大気環境の情報館 ■ 一般財団法人 環境情報センター ~ EICネット ~ エコナビ ■ 財団法人 日本環境衛生センター(JESC) ■ 地球環境パートナーシッププラザ (環境省) ■ 国立水俣病総合研究センター (環境省) ■ 社団法人 環境情報科学センター ■ 社団法人 大気環境学会 ■ 財団法人 日本環境協会 ~ こどもエコクラブ ■ 財団法人 日本環境衛生センター アジア大気汚染研究センター(ACAP)

2011.03.31

-

お薦め建材の紹介の難しさ

お薦め建材は何ですか?という問い合わせが多くあります。この場合のお薦めとは体にいい建材、健康を害さない建材、シックハウス症候群にならない建材といったような意味合いでの「お薦め建材」ということになります。以前(シックハウス問題が表面化されていない時代)はお薦め建材という意味合いは、意匠的(デザイン性)に優れているもの、経済的により手ごろなもの、耐久性のあるもの、維持の簡単なもの(手入れの楽なもの)といったようなことが主なものでした。しかし、シックハウス問題が顕在化して以降は徐々にではありますが、お薦め建材という意味合いに健康に影響が出ないものというのが含まれ始めてきました。そこで上記の質問である「お薦め建材はなんですか?」という質問が一般の施主様はもとより施工側の設計事務所や工務店などから問い合わせが増えています。実際には書籍やネット上にて「シックハウス対策」「有害物質を揮発しない建材」「体に優しい建材」などといったテーマ(内容)で各部材の推奨建材が列記されています。又、シックハウス問題に積極的に取り組んでおられ、健康や自然を謳った住宅を提案されている工務店などでは自社のお薦め建材といったものを提案されていらっしゃるところもあります。さらに、各メーカー自体も自社の健康に配慮した建材、厚生労働省が定めている室内濃度指針値の対象となる13物質を使用していない建材などと謳って販売をされているところも非常に増えています。こうした状況で本当の意味で「お薦め建材」を提案していくことは大変難しいといえます。単純にシックハウス問題の大きな原因とされるホルムアルデヒドという物質だけを問題視し、建築基準法のシックハウス対策に遵えばその影響は少ないというのが最低レベルの条件とするなら、現在流通している建材はすべて大丈夫である、お薦めできますということになります。しかし、実際に建築基準法のシックハウス対策法が施行された後もシックハウス問題で悩んでおられる方がいらっしゃるのも事実ですし、ホルムアルデヒドだけの問題でなくその代替物質やそれ以外の健康に影響の与える可能性のある物質が使用される建材もあるのも事実です。それらすべてがどこからどこまで健康に影響を与え、もしくは問題のないレベルなのか、さらに万人に対してどうなのかということになると線引きが難しいといえます。又、建材のみの問題でなく、それらが使用される空間の換気状態が正しく行われているかなども関連してきます。そこで個別の相談に対してはシックハウス問題の根本をお話させていただいた上で、「お薦め建材」に関してはお話させていただきます。この場においては、実際の調査及び改善事例をもとに述べていければと思っております。 2008年1月30日

2011.03.31

-

食育関連

シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 食育推進室 (内閣府) ■ 食育の推進 (厚生労働省) ■ 学校における食育の推進・学校給食の充実 (文部科学省) ■ 農林水産省 ~ なぜ?なに?食育!! ~ 食育活用資料集 ■ 健康づくりに向けた「食育」取組データベース (食育を通じた健康づくり及び生活習慣病予防戦略に関する研究) ■ 食育.com ■ NPO法人 食育推進協会 ■ 食育活動 (財団法人 日本食生活協会) ■ ニッポン食育ネット (社団法人 農山漁村文化協会) ■ ほねぶとネット(子どもの食育研究サイト) ■ 食育情報発信基地 (NPO法人 こどもの森) ■ あなたの食育みんなの食育 (社団法人 日本栄養士会) ■ 食育プロデュース委員会 ■ 日本食育学会 ■ 食育ウィズガス (一般社団法人 日本ガス協会) ■ 社団法人 栄養改善普及会 ■ 食育・食生活指針の情報センター (食生活情報サービスセンター)

2011.03.30

-

健康関連

シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ e-ヘルスネット (厚生労働省) ■ Smart Life Projectで健康寿命をのばしましょう。 (厚生労働省) ■ 財団法人 健康・体力づくり事業財団 ~ 健康日本21 ■ 日本生活習慣病予防協会 ■ NPO法人 セルフメディケーション推進協議会 ■ 日本健康運動研究所 ■ 大人の健康生活ガイド ■ 糖尿病ネットワーク ■ 健康長寿ネット ■ 小児肥満ネット

2011.03.30

-

山口県

シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 山口県 ・ 生活衛生課 ~ シックハウス症候群及び化学物質過敏症について ・ 健康推進課 ~ 花粉症の予防について ■ 防府市 ・ 防府市保健センター ~ 化学物質過敏症

2011.03.30

-

生活環境に潜む有害化学物質及び環境汚染物質発生源

我々の生活環境には様々な化学物質が使われており、それらによって豊かな生活を享受していますが、反面、健康や環境に影響を与えているのも事実です。そこで、まず我々の身の回りにおいて健康や環境に影響を与える化学物質の発生源を知る必要があります。 生活環境に潜む有害化学物質及び環境汚染物質発生源

2011.03.30

-

氷山の一角

比喩した表現で使われる「氷山の一角」という言葉。その氷山の一角から見えるもの。それは???表面に姿を現している部分だけが氷山ではなく見えない部分も同じ氷山である。シックハウス症候群や化学物質過敏症として現実的に健康影響が現れている人は氷山の一角ということになります。我々は氷山のどの部分に自らが存在するのかはわかりません。一生、化学物質の影響が表面的に現れないかもしれません。もしかしたら表れる寸前のところにいるかもしれません。わからないから前に向かって生きるということが可能なのでしょうが、自らにそうした現象が起きないからそうした問題は「ない」「違う」ともいえないのではないでしょうか?その辺りも理解し、実際に問題となっている化学物質による健康影響から目をそむけず、経済一辺倒、自己中心及び自分世代中心の物の考え方を切り替える必要があるのではないでしょうか? 2008年2月1日

2011.03.30

-

シックハウス問題はどうなるのか(2008年)

建築基準法のシックハウス対策の施行前後のように官民ともにシックハウス問題に関して一番情報が発信され、浸透していった時期と比較するとこの問題は表面的には消え去っている感があります。そうした中で今年のこの問題に対する全体的な流れはどうなるでのしょうか?シックハウス問題が我々に教えてくれる本質的な面が徐々に表面化していくのではと考えています。これは「シックハウス問題を振り返って(2007年)」でも述べましたが、昨年の流れの中の様々な問題が一般的に徐々に身近になり、今までの考え方だけではこの問題の本質的な解決にならないということに気づき始めるからです。但し、これも平均的に広がるのではなく、温度差が生じる可能性が高いと考えています。この辺りについては「シックハウス問題に対する温度差」をご覧ください。では、建設業界の流れはどうなるでしょうか?まず建材業界は建築供給が減じている中、さらなる技術革新および提案力によりシックハウス対策という概念ではなく安定供給を図るための製品が流通していくと考えられます。その一方で企業のあり方が問われる昨今、シックハウス問題に取り組んだ製品を供給することで企業の姿勢を示すケースも多くなると思います。この辺りも次に述べる建設サイドと同様に温度差が生じると考えられます。建設サイドでいえば昨年よりも各企業間のシックハウス問題に対する考え方や取り組みの温度差が広がっていくと思います。と同時にシックハウス問題に特別な関心がない、建築基準法を遵守しているという最低限のシックハウス対策を施している建設会社が思いがけないところでこの問題に直面する可能性が広がる年になると思います。一般の方のシックハウス問題への関心及び対応はどうなるのでしょうか?昨年来からの温度差が広がる反面、一部の層を中心にシックハウス問題の本質の面に気づき、シックハウス問題をより大局的な形で捉えられる土壌が出来上がると思います。 ※ シックハウス問題の展望を語る中でシックハウス問題の本質という言葉を多用しています が、これについては過去に下記の項目で述べたことの総称と捉えてください。 「シックハウス症候群、化学物質過敏症、アレルギーなどの結果を引き起こした原因」 「この結果が次の原因となり時間的経過により起こされる次なる結果」 「生活改善」 「シックライフ」次に、2007年を振り返っての中では述べませんでしたが、実は昨年よりアジア地域でこのシックハウス問題が以前より大きく取り上げられつつあります。この辺りが日本にどのように影響していくかですが、一つには国が定めたシックハウス問題に関する法律、企業が行なうシックハウス対策製品、NPO法人など民間のシックハウス問題に対応する機関などの情報やノウハウなどが輸出される形になるといえます。こうした動きが副次的に日本でシックハウス問題をもう一度見直す契機となるかの一つの鍵といえます。最後になりますが、このようにシックハウス問題の関心が広がり、さらに多義的に捉えられることで目前の問題(実際にシックハウス症候群や化学物質過敏症などの症状を罹患しているなど)解決を逸しないように専門家の舵取りは今まで以上に必要になるといえます。これについても別項で述べていきます。 2008年1月8日

2011.03.30

-

石川県

シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 石川県 ・ 健康福祉部食品安全対策室 ~ 食品の期限表示 ~ アレルギー物質を含む食品の表示 ~ お肉の生食や加熱不足による食中毒を防ぐ ~ 食品添加物 ・ 教育委員会スポーツ健康課 ~ 中学生のための食のナビゲーター ■ 金沢市 ・ 地域保健課 ~ いいね金沢「食事バランスガイド」

2011.03.29

-

シックハウス問題を振り返って(2007年)

2007年は厚生労働省が定める13物質の室内濃度指針値のうち結果的に最後の濃度指針値設定となったアセトアルデヒドとフェノブカルブが2002年1月に設定され5年目、2003年7月に建築基準法のシックハウス対策が施行され4年目を迎えた年でした。そうした中で全体的にはどのような年だったのでしょうか?まず国の動きとしては表面的に大きな動きは見られませんでしたが、各分野(換気、建材、生物、化学物質など)に関しての研究は当然のことながら今現在も継続はされています。こうした中でこれからのシックハウス問題の取り組みに関しては官から民へというように、官は民へ期待しているという声も聞こえてきました。その中でシックハウス問題に関連する省庁で一番我々に身近に情報発信を行なってきたのが経済産業省だと思います。しかしそれさえも中々一般的には認知されていなかったとは思いますが、わかりやすい情報発信を行なう点は評価ができると思います。建築業界においてはどうだったのでしょうか?建築材料の業界団体では自主規制として芳香族系の数種類の化学物質に建材への使用規制を行うという動きがありました。又、建設レベルにおいてはシックハウス問題を引き起こさず、安心して生活できる建物を供給するという考えが浸透していきました。しかしこうした業界内での動きには徐々に温度差が生じてきています。これについては「建築業界におけるシックハウス問題に対する温度差」をご覧ください。一般の方に対してシックハウス問題はどう捉えられていたのでしょうか?これも業界内で起きているように温度差が再び生じた年でした。これについては「シックハウス問題に対する温度差」をご覧ください。このようにシックハウス問題の取り組みが官から民へと移行していく中で業界内にも一般的にも徐々に温度差が生じ始めた年だったといえます。次に感じたことはシックハウス問題の捉え方が問題解決を図るために建築分野にポイントを絞って対応したことで、 「建築業界=シックハウス問題を引き起こしたすべての根源」 「建設業界=シックハウス問題の全責任」 「建設業界=シックハウス問題を引き起こした悪」などといったような図式が成立し、偏った考え方が広がっていった年であったといえます。これについては「建設業界が置かれた立場 その1」「建設業界が置かれた立場 その2」をご覧ください。最後にシックハウス問題により積極的に取り組むことが関連企業の姿勢として及び社会的責任であると認知されはじめた年でもありました。実際にはこのシックハウス問題の本質を理解し、取り組んでいくという面においてはようやくスタートラインに立てたのではと考えています。その理由として上記で述べた様々な問題点が露見し始め、さらなる問題提議が起きたことで徐々にシックハウス問題が我々に教える本質に近づきつつあるからです。このように2007年を振り返って要約すると、 ・ 官から民へ ・ 温度差 ・ 偏見による弊害 ・ 企業の社会的責任 ・ 次の段階への問題提議といったような言葉で表わせるのではと考えています。 2008年1月18日

2011.03.29

-

建設業界におけるシックハウス問題に対する温度差

ここでいう建築業界とは実際に建物を施工している会社、いわゆる建設会社もしくは工務店(以下、建設会社)という意味で話を進めていきます。2003年7月に建築基準法のシックハウス対策が施行された後、そこに関わる業界においてシックハウス問題に対してどのような形で温度差が広がっているのでしょうか?実は建設会社においてもシックハウス問題に関心がなく、ほぼ知識を有してないという関係者もおられます。ここについてはこの項では触れません。ここでは一般的な建設会社と真剣にシックハウス問題に取り組んでおられる建設会社の2極化による温度差の開きについて述べていきます。建築基準法で法律化されたことを受け、 ・ F☆☆☆☆建材なら何ら問題はなし ・ 建築基準法を遵守していればシックハウスは起こらない ・ 特に気にする必要もない ・ この問題はすべて解決しているという建設会社を多く見受けます。一方で建物というハードを提供する限りそこに住まう人が健康で安心して生活できるようシックハウス問題を真剣に考え、取り組んでおられる建設会社も増えています。ただこの中でも単に営業面で有利という考えで取り組んでおられるところが存在するのも事実です。ではここでシックハウス問題を真剣に考えておられる建設会社の取り組みについてもう少し付記します。まず考え方として、 ・ F☆☆☆☆建材を使用することがシックハウス対策にならない ・ 新建材を使用せず、一般的に自然素材と呼ばれるものを使用する ・ シックハウス対策のための関連製品を使用する(抗酸化剤、吸着剤、光触媒など) ・ シックハウスに関する情報を自社でもまとめて資料作成をしたり、小冊子を製作し啓蒙活動を している ・ シックハウス問題の一番の原因物質とされるホルムアルデヒドだけでなくその他の物質に ついての対応を考えている大まかにいうと上記のような取り組みをされておられます。 ※ さらに細かく見ていくと他にも様々な取り組みをしておられます。いずれシックハウス問題に 取り組んでおられる企業の具体的な動きを別項でまとめていきます。このようにシックハウス問題に真摯に取り組んでいる建設会社とそうでない会社の差が歴然と広がっているように感じます。ここで問題となるのが一般の方が新築やリフォームの際にどちらの側の建設会社と縁があるかということになります。デザインや会社のネームバリューなどだけで判断した場合、住まい手の得ることができるシックハウスに関する情報は乏しいものになります。こうしたことを回避していくためにも実は「シックハウス問題に対する温度差」でも述べましたが一般の方の意識が向上していくことが不可欠だと思います。これに関しては別項で述べていきます。 2008年1月16日

2011.03.29

-

自治体

シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 北海道 ■ 北海道 東北 ■ 青森県 ■ 岩手県 ■ 宮城県 ■ 秋田県 ■ 山形県 ■ 福島県 関東 ■ 茨城県 ■ 栃木県 ■ 群馬県 ■ 埼玉県 ■ 東京都 ■ 千葉県 ■ 神奈川県 中部 ■ 新潟県 ■ 富山県 ■ 石川県 ■ 福井県 ■ 山梨県 ■ 長野県 ■ 岐阜県 ■ 静岡県 ■ 愛知県 近畿 ■ 滋賀県 ■ 京都府 ■ 奈良県 ■ 三重県 ■ 和歌山県 ■ 大阪府 ■ 兵庫県 中国 ■ 鳥取県 ■ 島根県 ■ 岡山県 ■ 広島県 ■ 山口県 四国 ■ 徳島県 ■ 香川県 ■ 愛媛県 ■ 高知県 九州 ■ 福岡県 ■ 佐賀県 ■ 長崎県 ■ 熊本県 ■ 大分県 ■ 宮崎県 ■ 鹿児島県 ■ 沖縄県

2011.03.28

-

徳島県

シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 徳島県 ・ 保健福祉政策課、健康増進課 ~ とくしま健康づくりネット ・ とくしまブランド戦略課 ~ とくしまの食育応援団

2011.03.28

-

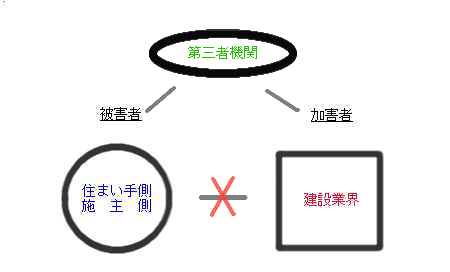

建設業界が置かれた立場 その2

シックハウス問題が単純に住まい手側(被害者) VS 建設業者側(加害者)という図式になっていると「建設業界が置かれた立場 その1 」で述べましたが、これはさらに問題を複雑化しつつあります。それは両者間で話し合いが円滑に行なわれ、双方間で解決できなければ下図のように第三者機関が間に入り、話をまとめることになります。ではこの第三者機関の役割を果たしているのはどこになるのでしょうか?例えば消費者センターやシックハウス問題に取り組むNPO法人等各団体などがそれに当たります。ここに第三者機関が間に入る難しさがあります。これについては別項で述べます。さらに上記の第三者機関以外の上に立つ第三者が存在します。それは弁護士です。弁護士に相談される場合として、直接双方間からの場合と上記の他の第三者機関を通じて話が持ち込まれるケースに大きく分かれます。 ※ 当事者間で話し合いがもたれる前に第三者機関及び直接弁護士への相談もあります。弁護士に相談が持ち込まれると他の第三者機関同様に示談で話を進められるか、本格的に裁判で争うという形になります。基本的にこれらの流れになるのはまず住まい手側から問題提議がされ、建設業者側が対応。ここで示談が成立しなかった場合、次の第三者機関への相談になります。 ケース1 住まい手側から第三者機関へ相談 ケース2 建設会社側から第三者機関へ相談こうして第三者機関が間に入り調整を行ないます。ここでの調整の仕方にもよりますが、最終段階として住まい手側から第三者機関を通じて弁護士に相談が行き、裁判に進んでいくという形になります。このように自社の施工した物件でそこに住まわれる方にシックハウス症候群様の症状が発症した場合、上記のような流れになるケースが多く見受けられます。このように「建設業界が置かれた立場 その1」でも述べたように建設業者側に施工上の落ち度がなかった場合でも、最終的に訴えられる可能性もあるということが理解できると思います。建設業界の大半が地元を中心に営業され、地域密着型で経営されていることが多く、例え裁判にならなくてもそうした事実があったということで地域では痛手になるという声を聞きます。これらは他人事でなく、いつわが身に降りかかってくるかわからない時代になっており、建設会社の立場には上記のような落とし穴が存在することを知っておく必要があります。 2008年1月18日

2011.03.28

-

建設業界が置かれた立場 その1

シックハウス問題が建築業界においてある問題を引き起こしています。それはシックハウス問題を被害者は施主側で加害者は建築業者側という単純に割り切った流れになっていることです。 建築業界=シックハウス問題を引き起こしたすべての根源 建設業界=シックハウス問題の全責任 建設業界=シックハウス問題を引き起こした悪などといったような図式が成立しており、これは一見あたかも自然のように見えます。さらに上記の図式を別の形で表現すると下図のようになります。しかし、このままでよいのでしょうか?シックハウス対策に関する建築基準法が整備されている中においてなお問題が起きている現状を考えると、一概に建設業者側がすべてにおいて問題があるとはいえないのではないでしょうか。建築業者側は建築基準法に遵守する形で建築した際においても実際にそこに入居された施主側からシックハウス様の健康影響が発症したと相談されるケースも増えている中で、対応に苦慮されている姿が浮かび上がります。こうしたことが起こる背景には建設業界はもちろんのこと一般の方が便利でより快適な生活を目指してきた現代社会に住まう中で、必要最低限の知識やリスク管理が欠如していることも原因の一つに挙げられます。そこで建築基準法を遵法しても、室内空気の状態が厚生労働省の定める個別物質のガイドライン値を下回る場合でもシックハウス症候群様の健康影響が発症しないとはいえないということを建設業界や一般消費者ともに認識することが急がれます。ここで厚生労働省が定めるガイドライン値を上回り発症する諸症状がシックハウス症候群で、ガイドライン値以下で発症する場合は化学物質過敏症であるという考え方も一考である。これについては 『シックハウス症候群と化学物質過敏症との違い その1』 『シックハウス症候群と化学物質過敏症との違い その2』をご覧ください。いずれにしてもこのシックハウス問題を上記のように単純に住まい手側(被害者) VS 建設業者側(加害者)と位置づけるのは問題があると思います。 2008年1月18日

2011.03.28

-

福岡県

シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 福岡県 ・ 農林水産物安全課 ~ ふくおか食育ひろば ■ 北九州市 ・ 東部生活衛生課 ~ シックハウス症候群 ~ 住まいのカビ ~ ダニ ~ 食中毒 ~ 食品の表示 ■ 久留米市 ・ 保健所健康推進課 ~ 健康くるめ21 ■ 大牟田市 ・ 保健福祉部生活衛生課 ~ 加工食品に含まれるアレルギー物質の表示 ■ NPO法人食育推進ネットワーク福岡

2011.03.27

-

シックハウス問題に対する温度差

建築基準法のシックハウス対策が施行される前後がシックハウスについて官民ともに情報が溢れ、多くの方に周知された時期だったような気がします。 こうした中で一般的にもこの問題はもう少しメジャーになっていると思っておられる建設業界の方も多いのではないでしょうか。 実は今でも一般の方からは「シックハウスってなんですか」というとお問い合わせを受けます。 シックハウスに関わる仕事をされておられる方にとってはシックハウスというのは世間でも当然知れ渡っていることと認識されておられると思います。しかし実際はそうではありません。 シックハウスという言葉は聞いたことはあるけど内容ははっきり理解していない、シックハウスという言葉自体知らないなど一瞬拍子抜けするような場面に出くわします。 一方でシックハウス問題に関して非常によく勉強されておられる方、情報を収集される方もいらっしゃり、建築業界で仕事をされておられる方が厳しく突っ込みをされる場面もあります。 このようにシックハウスに関する認識や関心にはまだまだ温度差があるのが現実です。 では何故このように温度差がでてきてしまっているのでしょうか?簡単に言ってしまえば、シックハウス問題が自身にとって身近なものであるかどうかということが最も大きな要因だと思います。 一つにはシックハウス問題が家を新築もしくはリフォームをすることによって引き起こされるという点だけで理解されているので、その条件に合わない場合、関心を持たれることは少ないということになります。次に実際に新築やリフォームをされた後もシックハウス症候群と呼ばれる健康影響を受けない場合、当然シックハウス問題は直接関係ないということに至ります。 そこで結局、新築やリフォームをされた後にシックハウス症候群と呼ばれる健康影響を受け、悩むことになった方が事後にその解決のために情報収集をされるなど関心を払うことになります。 反対に事前に関心をもたれる方は、元々ご自身や子供さんがアレルギーであったり、環境問題を含めたエコ関係に関心を持たれておられる方になります。 しかしそれ以外の方にとっては意外に身近な問題ではなく、第三者的な見方をされておられる方や無関心の方が多いのが現実です。 ではこの問題は一部の人だけが知り、理解すれば解決に向かうのでしょうか? そうではないと思います。この問題は現代社会に生きる我々にとって非常に身近な問題として捉えていくのと同時に広い視野で捉えていく必要があります。ただ現実的にはその点を訴えていくには当面の間、草の根的な活動が中心になるような気がします。そのために一度に多くの人がこの問題に関心を持ち、その根本的な解決となる物の考え方などが浸透し温度差が縮まるには時間がかかると思います。 2008年1月9日

2011.03.27

-

シックハウス対策とシックハウス相談及び改善協力の違い

シックハウス問題といえばまず最初に言われるのが建物が問題ということ。もちろんそれだけがすべての原因ではありませんが、依然シックハウス=建物のみ原因といった図式があります。そうした中で工務店さん側から以下のような問い合わせがあります。 ・ シックハウス相談業務をしていくにはどうしたらよいか? ・ シックハウスに特化した調査及び改善提案をしていくにはどうしたらいいか?これに対して大まかですが以下のように答えています。『一般的なシックハウス対策を施す建物を建設することと、実際にシックハウス症候群に罹患された方の相談、建物の調査及び改善は分けて考える必要があります。前者は予防で、後者は対処になります』この違いは大きく、両方を同じ感覚で対応すると解決できる問題も解決しなくなります。まず前者ですが、これは基本的に今から家を建てられる方がまだシックハウス症候群には罹患しておらず、それらを防ぐために気をつけての対応になります。(この場合、すでにシックハウス症候群に罹患され新たに新築及びリフォームをされる方については後者の方に分類しています)現在行なわれる対策は建築基準法のシックハウス対策法に基づくというのが基本(最低限)ですが、これを遵守したからといってシックハウスにならないというわけではありません。ですからその辺りを建築する側も建主側もしっかり理解していく必要があります。その基本的な部分からさらに予防対応が行われることがシックハウス対策を施す建物を建設することになります。次に後者ですが、すでにシックハウス症候群に罹患された方は当然その原因を究明し、最終的な目的は治したいということです。(ここでは相談、調査、改善の内容については割愛します)シックハウス対策の一つとして問題のある建物から退避するというのがありますが、昨今は実際に退避しても症状が改善しないということをよく耳にします。そこで基本的な調査や病院での診察などをされ、それらに基づいて改善提案を行なうわけですが、それらはただ単に建物の空間をよくする(リフォーム)といっただけではありません。というのも実際に室内の空間は改善されても、それがイコール体調の顕著な改善にならないことがあるからです。目に見えてすぐに改善できればいいのですが、現状は難しいように思います。そこで日常生活改善の指導や住まい方、精神的な面など多岐に渡る支援が必要になります。それらが一度で済めばいいのですが、実際は長期に渡りシックハウス問題で悩んでおられる方とのお付き合いになります。さらにご本人さんだけではなく、そのご家族の方との連携も必要になり、かなりの時間をそうしたことに費やすことになります。このように本業である建設事業で前者の予防対応は当然すべきことでその方法も多種類もあると思います。しかし、後者は本業をしている限りそれに特化していくことは難しいように思われます。もちろん不可能ということではなく覚悟して望むべきということです。以上のように一般的にいうシックハウス対策とシックハウス相談及び改善協力には違いがあるということを理解していく必要があります。 2007年12月26日

2011.03.27

-

千葉県

シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 千葉県 ・ 健康福祉部安房健康福祉センター ~ 快適に暮らすために気をつけよう「シックハウス症候群」 ・ 健康福祉部疾病対策課 ~ 化学物質過敏症について ~ イラストで学ぶアレルギー ・ 健康福祉部健康づくり支援課 ~ 健康ちば21 ・ 農林水産部安全農業推進課 ~ 食育ってなあに? ■ 千葉市 ・ 健康企画課 ~ 千葉市食育推進計画 ・ 保健指導課 ~ 『まごわやさしい』ってなーに?? ~ 食事バランスガイド活用シート

2011.03.26

-

シックハウス問題の現場対応の難しさ

現場での対応において、シックハウス問題の難しさを改めて知ることがあります。それはケースごとにその方に対する対応や対策が異なることはもちろんのこと、様々な状況や時期など同じ条件が揃うことがほぼないということです。 さらにシックハウス問題に対応していくには多岐にわたる知識や情報が必要なため、問題解決を行うためにも多くの方が一つになり協力し合う必要性がでてきます。 それでも問題解決できないこともあります。単純に室内空気質の改善が行われてもそこに住まわれる方の健康が一気には向上しないことによりその方自身も精神的に参られたり、さらに不安を募るといったこともあります。これらの諸問題の解決に当たるということは非常に難しいことといえます。しかし、それでもこれらの問題から逃げずに進めていくためにより努力を怠るわけにいかないというのが現実です。 2007年12月25日

2011.03.26

-

現場の監理

シックハウス問題への対応を施した新築やリフォームをする際、施主様と建築士及び建設会社の営業サイドのみ又は現場監理者だけが理解して進める場合があります。実はこの場合、ある問題を引き起こします。それは実際には作業をされる職人、建材などを運搬される方など多くの人が一つの現場に携わられているからです。その方々にも意識の統一が図られないと、図面上や打ち合わせ上は「シックハウス対策」が施されていても、実際に出来上がった際にはその通りでない場合も起こります。 その理由の一つとして、現場における材料の保管です。当然現場においては事前に次の工程の材料が搬入されますが、必要になるまでは現場に保管されることになります。その際に保管管理がきちんとできていないと、何らかの理由でその建材に使われている健康に影響を与える可能性のある化学物質が移染することがあるからです。さらに現場において、たばこの喫煙が行なわれている場合、直接的に建物に影響はなくても、施主様側からすると「シックハウス対策」を施してもらっている現場でたばこを吸うこと自体を嫌がられ、建物自体に対しても多少の不信感を抱かれる場合もあります。 これらはあくまでも一例ですが、このように「シックハウス問題への対応」を進めていますという新築やリフォームにおいては関係者一人一人が意識を高く持って取り組む必要があります。※ シックハウス問題への対応を施した新築やリフォームについて この場合、単純に建築基準法のシックハウス対策に遵守するという最低限度の対応を するという意味ではなく、さらに進めた対応を施すという意味になります。 2007年12月18日

2011.03.26

-

愛知県

シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 愛知県 ・ 生活衛生課 ~ シックハウス予防対策 10の要点 シックハウス予防対策についての情報提供 ・ 農林水産部食育推進課 ~ 食育ネットあいち ■ 名古屋市 ・ 健康福祉局健康部環境薬務課環境衛生係 ~ 住まいの衛生について ~ シックハウス症候群について ・ 健康福祉局健康部食品衛生課 ~ なごや食の安全・安心情報ホームページ ・ 健康増進課 ~ なごや食育ひろば ■ あいち健康プラザ ■ 愛知県環境調査センター 環境についてわかりやすく解説してあります。 ■ なごや環境大学 ■ 社団法人 愛知県栄養士会 ■ EPO中部 中部地区の「持続可能な地域社会」を実現する市民・NGO/NPO、企業、行政などによる 「環境パートナーシップ」の取り組みをサポートする支援拠点です。(HPより抜粋) ■ 名古屋市科学館

2011.03.25

-

放射性物質

放射性物質とは、放射線を放出する性質を有する物質のこと。

2011.03.25

-

滋賀県

シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 滋賀県 ・ 住宅課 ~ シックハウス対策について シックハウスついての情報提供 ・ 健康推進課 ~ みんなで楽しく、おうみの食育 ~ 食を通じた健康づくり~幼児期からの食育~ ■ 大津市 ~ 化学物質過敏症をご存知ですか?

2011.03.25

-

グレイ

グレイ(Gy)とは、物質が放射線を浴びることにより与えられるエネルギーの量(物質の吸収線量)を表す単位のこと。 【関連サイト】 ・ グレイとシーベルト ((財)環境科学技術研究所)

2011.03.25

-

京都府

シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 京都市情報館 ・生活衛生課 ~ 生活衛生等に関すること シックハウス、飲用水の衛生対策、ハチや蚊などについての情報提供 ・保健医療課 ~ 京(みやこ)食育推進プラン(本冊) ~ 京(みやこ)食育推進プラン(概要版) ~ 京・食事バランスガイド ~ 食中毒を予防しましょう ■ 京(みやこ)エコロジーセンター 環境学習と環境保全活動の拠点

2011.03.24

-

シーベルト

シーベルト(Sv)とは、 放射線を浴びた際の人体への影響を示す単位のこと。 1ミリシーベルト=1000マイクロシーベルト 【関連サイト】 ・ グレイとシーベルト ((財)環境科学技術研究所) ・ ベクレルとシーベルト ((財)環境科学技術研究所)

2011.03.24

-

奈良県

シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 奈良県 ・ 土木部まちづくり推進局建築課建築指導係 ~ シックハウス ・ 健康づくり推進課 ~ すこやかネットなら奈良NARA ~ 健康なら21計画 ・ 環境政策課 ~ 奈良県の環境情報サイト エコなら 環境問題全般についての情報提供 ■ 奈良市 ~ シックハウス対策

2011.03.23

-

ベクレル

ベクレル(Bq)とは、 放射性物質の量を示す単位で、放射性物質の放射能の強さを表します。 1ベクレル=1秒間に1個の放射線壊変があることこのように放射能の強さは放射性壊変のしやすさで定義され、放射性物質によって異なります。環境試料中の放射能測定業務では、Bq/l(ベクレル毎リットル)やBq/kg生(ベクレル毎キログラム生)などで試料中の放射能濃度を表します。 【関連サイト】 ・ ベクレルとシーベルト ((財)環境科学技術研究所)

2011.03.23

-

放射線壊変

放射性壊変とは、 壊変とも呼ばれ、一般に、不安定な原子核が放射線を出して壊れ、別の原子核に変わってしまう現象のこと。

2011.03.22

-

兵庫県

シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 西宮市 ・ 生活環境チーム ~ 健康的な住まいをめざして ■ (財)兵庫県健康財団 ・ 居住環境対策 ~ 新鮮な空気(酸素)をしっかり食べよう! ■ ごはんを食べよう国民運動 -ごはんを中心とした日本型食生活のよさを見直しましょう-

2011.03.21

-

愛媛県

シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 松山市 ・生活衛生課 ~ シックハウス症候群について シックハウス症候群についての情報提供 ・公共建築課 ~ 松山市の公共施設におけるシックハウス症候群予防対策指針 ■ えひめの環境

2011.03.21

-

高知県

シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 高知県衛生研究所 ・居住環境対策 ~ 安全・安心な居住環境をめざしてシックハウス対策 シックハウスついての情報提供 ■ 保健所 ~ シックハウス症候群に関する住民の意識調査 (高知県中央西保健所) ■ 高知産業保健推進センター ~ シックハウスについて

2011.03.21

-

茨城県

シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 茨城県 ・生活衛生課 ~ いばらき食の安全情報 アレルギーを含む食の安全についての情報提供 ■ 食と農の博物館 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 食品総合研究所が 運営する施設で、国民の豊かで安全な食生活や農山漁村のかけがえの ない自然環境、生態系の維持・保全に関する研究成果や開発された新し い農林水産技術をわかりやすく説明してあります。 (HPより抜粋、一部改編)

2011.03.21

-

放射線

放射線とは、ガンマ線、エックス線などの電磁波、アルファ線、ベータ線、中性子線など粒子線の総称のことで、透過力を持ちます。日常生活では年間2.4ミリシーベルト、1時間当たりで0.274マイクロシーベルトの放射線を浴びていると言われます。このように放射線を浴びた際の人体への影響を示す単位としてシーベルト(Sv)が使われますが、これは放射線の種類の違いによる人体影響などを考慮した数値となっています。 【参考】 1ミリシーベルト=1000マイクロシーベルトその他にも放射線関連として使用される単位には、 ベクレル(Bq)、グレイ(Gy)があります。放射線については以下においてわかりやすく掲載されているので参考にしてください。 ・ なるほど!原子力A to Z (経済産業省) ・ 放射線の種類と影響 (経済産業省資源エネルギー庁) ・ くらしの中の放射線 (経済産業省資源エネルギー庁) ・ 放射線が細胞に傷をつける仕組み (経済産業省エネルギー庁) ・ わかりやすい放射線と健康の科学 ((財)放射線影響研究所) ・ 原子力と環境のかかわり ((財)環境科学技術研究所 ・ 放射線のはなし ((財)環境科学技術研究所) ・ アイソ博士とトープ君(放射線・アイソトープのお話) ((社)日本アイソトープ協会) 【関連サイト】 ・ 原子力安全・保安院 緊急時情報ホームページ (経済産業省) ・ (独)放射線医学総合研究所 ・ (独)日本原子力研究開発機構 ・ (財)放射線影響研究所 ・ 日本の環境放射能と放射線 ((財)日本分析センター) ・ (財)環境科学技術研究所 ・ (社)日本アイソトープ協会 【福島原子力発電所事故関連サイト】 ・ 東北地方太平洋沖地震に伴い発生した原子力発電所被害に関する放射能分野の 基礎知識 ・ 福島原子力発電所(福島原発)事故のために被曝された、あるいはそのおそれがある 妊娠中あるいは授乳中の女性のためのQ&A (社)日本産科婦人科学会 ・ 福島原発事故による放射線被曝について心配しておられる妊娠・授乳中女性への ご案内(特に母乳とヨウ化カリウムについて) (社)日本産科婦人科学会

2011.03.20

-

海外機関

シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 「国際機関」 ■ 世界保健機構(WHO) ■ 国際がん研究機関(IARC) 「各国の関連機関」 ■ アメリカ環境保護庁(US-EPA)

2011.03.20

-

中央省庁

シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 厚生労働省 ・ シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会 中間報告書-第1回~第3回のまとめ について ・ シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会 中間報告書-第4回~第5回のまとめについて ・ シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会 中間報告書-第6回~第7回のまとめ について ・ シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会 中間報告書-第8回~第9回のまとめについて ・ 化学物質の室内濃度指針値についてのQ&A ・ 健康な日常生活をおくるために:シックハウス症候群の予防と対策 ・ 職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドラインについて ・ 室内空気中化学物質の測定マニュアル ・ 室内空気中化学物質についての相談マニュアル作成の手引き ・ シックハウス症候群診療マニュアル ・ 化学物質の審査及び製造などの規制に関する法律(化審法) ・ 有害物質を含有する家庭用品の規制基準概要 ・ 加工食品に含まれるアレルギー物質の表示 ・ アレルギー物質を含む食品に関する表示Q&A ・ 知っていますか 食品の期限表示? ■ 国土交通省 ・ 建築基準法に基づくシックハウス対策について ・ シックハウス対策チラシ ・ シックハウス対策パンフレット ■ 文部科学省 ・ 学校環境衛生の基準 ■ 環境省 ・ かんたん化学物質ガイド ・ リスクコミュニケーションの推進(化学物質やその環境リスクについて) ・ PRTRインフォメーション広場 ・ 化学物質の審査及び製造などの規制に関する法律(化審法) ・ 大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君) ・ 花粉観測システム(はなこさん) ・ 黄砂飛来情報(ライダー黄砂観測データ提供ページ) ・ 地球環境パートナーシッププラザ(GEOC) ■ 経済産業省 ・ 化学物質管理政策 ・ 化学物質排出把握管理促進法 ・ 化学物質の審査及び製造などの規制に関する法律(化審法) ■ 農林水産省 ・ 消費者の部屋 ・ 健康な毎日を過ごすために~食生活Q&A~ ・ 食品のかしこい選び方 ・ 食品のかしこい扱い方 ・ 正しく知ろう遺伝子組み換え食品! ・ マジごはん計画 ・ 「食事バランスガイド」活用食育教材集 ・ 「食事バランスガイド」で実践毎日の食生活チェックブック ・ 食中毒から身を守るには ・ 食中毒をおこす細菌・ウイルス図鑑 ・ 農薬の基礎知識 詳細 ・ 農薬について知りたい方へ(コラム) ■ 総務省消防庁 ■ 外務省 ■ 消費者庁 ・ 家庭用品品質表示法 ・ 知っておきたい食品の表示 ■ 林野庁 ■ 気象庁 ・ 紫外線情報

2011.03.18

-

ハードファイバーボード(ハードボード/硬質繊維板)

ハードボードとは、 主に木材などの植物繊維を成形した繊維板(ファイバーボード)のうち、密度0.80g/cm3以上の 硬質繊維板のことです。 ハードボードは次のように種類区分されます。 スタンダードボード 油や樹脂などの特殊処理は施されていません。 内装用化粧ハードボード テンパードボード 油や樹脂などの特殊処理が施されています。 外装用化粧ハードボード 【特徴】 ・断熱性がよい ・遮音性がよい ・耐水性に優れる 【製造方法】 湿式法と乾式法があります。 湿式法では、木材などの植物繊維を多量の水とともに解繊し、接着剤などを添加した後、繊 維を水に分散させた状態で金網上に流して、脱水しながら成形したものを乾燥して固め、そ の後圧縮脱水後、熱圧乾固させます。 テンパードボード製造の場合、成板されたボードにさらにオイルテンパリングと熱処理が行 なわれます。 乾式法では、木材などの植物繊維を解繊し、大量の接着剤を添加して熱圧乾固させます。 但し、テンパードボード製造の場合もオイルテンパリングと熱処理が行なわれません。 【用途】 自動車に最も多く使われ、その他包装や家具、建築で使用されます。 ・内装材 ・家具木工 ・外装材 ハードボードは、合板と違い改正建築基準法ではホルムアルデヒド発散建築材料の告示対象外であるため、居室の内装仕上げや天井裏等に、規制を受けることなく使用することができることになっています。但し、この製造に使われている接着剤はメーカーにより違いがあるのでホルムアルデヒドの揮発量は一定でないので 下記の点に気をつける必要があります。 ・ハードボードを内装などに使用する場合は、ハードボードのホルムアルデヒド放散量に ついて確認する。

2011.03.11

-

ファイバーボード(繊維板)

主に木材などの植物繊維を原料にして、板状に成形した材料です。日本工業規格(JIS)では、繊維板の密度により次のように3種類に区分されています。 ・インシュレーションファイバーボード(IB) ・メディアムデンシティファイバーボード(MDF) ・ハードファイバーボード(HB) 【主な用途】 ・断熱材 ・吸音材 ・内外装材用 ・畳や家具などの芯材

2011.03.10

-

建築材料

【畳】 ・ 畳の規格 ・ 外国産畳表 ・ 畳表の原料 藺草生産時の農薬 ・ 藁畳の防虫加工処理【塗料】 ・ 塗料の原料

2011.03.09

-

水と空気

20世紀に入り、科学技術の発展に伴い、我々の生活は便利に豊かになったといわれます。(但し、この豊かさという概念は、人により違うものなので、この場合の豊かさとは、必要な物が豊富に、且つ簡単に手に入るようになりその恩恵を受けているというような意味のことと理解しています)その反面、エネルギー消費量が急激に増加し、環境に影響を与え、それが我々の日常生活にも影響を与え始めているのも事実です。そうした中で当たり前のように存在している水と空気についてもう一度考えてみることは大事なことだと思います。各項目ごとに述べていきますので、ご覧ください。 「水」 「空気」 ・大気汚染 「要因」 「汚染要因化学物質」 ・室内空気汚染 「要因」 「室内空気汚染物質の分類」 「汚染要因化学物質」

2011.03.08

-

保健所

■ 全国保健所長会 ■ 全国保健所一覧

2011.03.06

-

藺草

藺草とは、単子葉植物イグサ科のイ(藺)の別名で、湿地や浅い水中に生える植物で、泥に根を下ろしています。その藺草栽培は、11月から12月の寒い時期に苗を植え付け、6月から7月にかけて刈り取りが行なわれます。畳表には、丸藺と呼ばれる藺草と実際には藺草ではなく藺草に似ている七島藺が使われますが、ここでは丸藺について述べていきます。 丸藺 畳表の生産に一般的に使われている藺草です。 【特徴】 断面が丸く、細い 【生産地】 広島県、熊本県八代、岡山県、佐賀県、福岡県、石川県小松、高知県、大分県、中国産 最近は中国産の藺草が増えていますが、いくつかの問題も指摘されています。 → 詳しくは「外国産畳表」をご覧ください。 収穫された藺草は、すぐに畳表に織り上げられるのではなく、いくつかの工程を経て畳表に 使用されます。 その流れについては、下記の「広島県藺製品商業協同組合」のHP資料をご覧ください。 → 「人がつくる自然の素材 原料藺草と畳表ができるまで」 主な工程としては、泥染め作業と乾燥作業、選別作業になります。 【泥染め作業】 収穫した藺草を泥(染土)で染めること 泥染めをする理由 ・太陽熱を吸収して、藺草の温度を早く上げることによって乾燥が促進させるため、これ によって酸化酵素がはたらかなくなり、藺草の色素(葉緑素)が分解されず安定し、色合 いが良くなります。 さらに、粘土の被膜によって水分はまず粘土の粒子に吸収されてから蒸散するので、 藺草の表皮の細胞が急激に萎縮せず、乾燥が平均に進んで変色を抑えます。 逆に泥染めをしないと乾燥が遅くなることによって藺草の変色が早くなります。 ・藺草の粘り、弾力性、艶(つや)を保たせるため 染土を使用することで色むらなどが少なくなるなど良い点がありますが、新しい畳では染土 が微粒子となり飛散するので、使用前に数回乾拭きをして表面の泥埃を拭き取る必要があ ります。 ※ 新しい畳を雑巾で拭いたときにつく粉は泥染めの粉です 又、最近では泥染めの代わりに着色料を使用することがあります。 → 詳しくは、「着色料」をご覧ください。 【乾燥作業】 い草の乾燥は昔は天日で2日間干していましたが、現在は干す場所や効率化、さらに色む らなどの問題があり、機械による加熱乾燥に切り替わっています。 加熱乾燥の温度のポイント ・通常の加熱乾燥は、温度を58度から62度で14~16時間くらいかけて乾燥が行なわれ ます。 ※ 加熱温度を上げ、乾燥時間を短くするとい草の表皮はもろくなります。 ※ 中国産は特に表皮がもろく感じるので、高温で短時間乾燥をしているといわれ ます。 【選定作業】 ・折れや傷 ・太さや色 一般的に長い藺草を使用している畳表ほど良い畳表であるといわれます。 これは根と先端を除いた質の良い部分を畳表に使用できるためです。このように藺草を畳表に利用するまでには、栽培に始まり織り上げるまでかなりの手間がかかっています。その中でこの畳表の原料としての藺草の問題点として、上記の「着色料」の問題と農薬の問題が挙げられます。 この農薬の問題については、「畳表の原料 藺草生産時の農薬」をご覧ください。

2011.03.05

-

外国産畳表

特に中国から輸入されているものが多く、量的に国内消費量のかなりの数量に及んでいます。土壌の差は勿論のこと藺草の収穫後の取り扱いの差によって品質や耐久性に格段の差異が生まれています。特に泥染め後の乾燥の違いは決定的ともいえるものです。 【国産と中国産の比較】 ■ 乾燥 国産 58度から62度の温度で14~16時間くらいかけて乾燥が行なわれます。 中国産 100度に近い高温で短時間(6~9時間)で乾燥が行なわれます。 この乾燥の違いの結果、中国産は繊維の組成を壊し藺草の持っている粘りや弾力性を乾燥 段階でなくしてしまっています。 又、畳表の製織後の乾燥も高温で行っているので、そこでも藺草の繊維質を痛めて脆く表皮 のはがれやすい耐久性のない畳表になってしまっています。 ■ 収穫時期 国産 6月下旬~7月中旬 中国産 日本より1ヶ月くらい早い 収穫時期が早いのは、藺草の先が枯れたり、茎に焼けが出るのを恐れるあまり十分に藺草が 育つ前に刈り取るために、表皮が薄いだけでなくもともと脆い藺草でもあります。 ■ 着色料 国産 一部の畳表には使用されていますが、減少しています。 中国産 ほとんどのものが着色されています。 ■ その他 国産 農家単位で藺草栽培から製織までして畳表を作るので質が揃っています。 中国産 様々な水田で栽培された藺草を工場に集め、それらを混ぜて乾燥し、製織をするので 藺草の泥染めの時に顔料を加えて色合いの統一を計っています。 さらに、製織後の畳表自体を着色加工して色合いの統一を図っているものまであります。 国産と中国産を比較すると、単純に国産のものがよく中国産の方が悪いという見方をされると 思いますが、実際には同じ値段であれば中国産の方が丈夫でいいとも言われます。 とはいえ、着色料や防腐剤に関して中国産は情報が少なく不安な面は拭いきれません。 ここで大事なのは、まず畳と一言でいっても畳表にも様々なものがあり、それらをどのように 製造・加工しているのかを知ることが先決で、その後はその知識を生かしながら畳の専門家 の方と相談して体にも建物にとってもいいものを選ぶことだと思います。

2011.03.05

-

法律関連

シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 大気汚染防止法 ■ 毒物及び劇物取締法 ■ 農薬取締法

2011.03.05

-

シックハウス症候群、化学物質過敏症関連

シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ NPO法人 シックハウス診断士協会 シックハウス症候群問題についての調査研究を行い、この問題に関する専門家の 育成及び資格認定制度を確立しています。 ■ シックハウス大辞典! シックハウスで悩む方、シックハウスについて知りたい方のための情報サイトです。 基礎知識から関連法規、各種測定方法、Q&A、シックハウス対策などを幅広く 紹介しています。 ■ シックハウス連絡会 ■ シックハウスをやっつけろ! ■ 化学物質過敏症対応本作成依頼書 (社団法人 教科書協会)

2011.03.04

-

汚染要因化学物質

環境基本法第16条で「人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準」として設定された大気汚染に関する環境基準には下記のような物質があげられています。 【屋外の空気質に影響を与える主な汚染物質】 ・二酸化硫黄 ・二酸化窒素 ・一酸化炭素 ・浮遊粒子状物質(SPM) ・光化学オキシダント 【有害大気汚染物質(ベンゼン等)に係る環境基準】 ・ベンゼン ・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン ・ジクロロメタン その他にも、ダイオキシン類に係る環境基準なども設定されています。

2011.03.03

-

建築関連

シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 社団法人 日本建築学会 ・ 室内化学物質空気汚染調査研究委員会 ■ 一般財団法人 日本建築センター ■ 財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター ・ シックハウス相談回答マニュアル(2005年) ~ 第1章 ~ 第2章 相談内容別回答マニュアル ~ 第3章 シックハウスに関する基礎知識 ~ 参考資料編 ・ 住宅づくりのためのシックハウス対策ノート(平成18年版) ■ 財団法人 ベターリビング ・ シックハウス対策のための住宅の換気設備マニュアル ・ (別冊)住宅の換気設計事例集 ■ 住まいの情報発信局 ■ 社団法人 大阪府建築士会シックハウス研究会 ■ 社団法人 日本建築家協会 ■ 一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 ■ 社団法人 日本建築材料協会 ■ 社団法人 日本建材・住宅設備産業協会 ■ 日本壁装協会 ■ 日本接着剤工業会 ■ 塩ビ工業・環境協会 ■ 硝子繊維協会 ■ NPO法人 日本健康住宅協会

2011.03.01

全50件 (50件中 1-50件目)

1