2023年07月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

後祭(あとまつり)と鞍馬山

京都祗園祭の「前祭(さきまつり)」を堪能してきたばかりですが、その1週間後の7月24日、「後祭(あとまつり)」の山鉾巡行にも行ってきました。今回は日帰りで、当日の早朝6時20分、車で京都へと出発しました。「また行くんか? 変態やな」と、息子には言われました(笑)8時すぎには京都到着。前回利用した高速バスの発着場に隣接する「京都駅八条口駐車場」に車を止め、地下鉄烏丸線で会場へと向かいました。烏丸御池下車。前回より心持ち人出は少ないような気もしますが、それでも場所取りの立ち見客でごった返していました。今回確保した有料観覧席は最前列。2列目以降は予約分が売れ残ってて、当日売りをしてましたが、最前列は、もちろん予約でいっぱいです。後祭の山鉾巡行は、前祭のルートと逆回り。席は、出発地点にほど近いところですので、先頭が待機しているのが見えました。9時30分、スタート。パトカーの先導で、まず「祇園會」と書かれたのぼりに続いて、先頭の「橋弁慶山」が通過して行きました。五条大橋での牛若丸と弁慶の立ち回りを表現しています。今回は前祭の半分ほど、11基の山鉾が巡行しますが、スタート地点に近いので、比較的、どんどんやってきます。 「山」と名付けられているとはいえ、「南観音山」や「北観音山」、「鷹山」は、前祭に巡行した「鉾」に引けを取らない規模と豪華さです。 取材の人も走り回ってました。1時間ほど経過、最後の「大船鉾」がやってきました。今回の巡行では、唯一、「鉾」と名がつきます。(ほかの10基は、すべて「○○山」です。)この「大船鉾」は、焼失と復興を繰り返し、幕末の1864年、長州と幕府軍が戦った「禁門の変」の際に大部分を損傷して以降、休み鉾となっていたのが、後祭が復活した2014年に合わせて、150年ぶりに巡行に復帰しました。数奇な運命をたどってきた「大船鉾」ですが、後祭山鉾巡行のフィナーレを飾ります。前祭の最後を務めたのが、同じような形をした「船鉾」で、時間切れで見ることができなかったので、今回、「大船鉾」を見れて「リベンジ」を果たすことができました。こうして、10時半過ぎには、すべての山鉾が眼前を通過し、この後、河原町御池交差点で辻廻しして河原町通を南下し、四条河原町交差点で再び辻廻しをして四条通りを西進していきます。山鉾巡行が終了したあと、前祭のレポで説明した「還幸祭」で、御旅所にいらっしゃる神様が神輿に乗って八坂神社へとお帰りになります。またまた、ウンチクコーナーです(笑) 長くなってすみません。m(_ _)m「祗園」という言葉は、元々はお釈迦様が説法を行った寺院である「祗園精舎」からきているらしく、この祗園精舎の守り神とされる「牛頭天王」が、日本において神仏習合によってスサノオノミコトと一体化したそうです。牛頭天王は疫病や災厄をもたらす神という一面もあって、また、スサノオも、ヤマタノオロチを退治した英雄として知られる一方、姉の天照大神を困らせた乱暴な神という言い伝えがあります。祗園祭の前身の祗園御霊会は、これらの怖い神様をなだめ鎮めるとともに、害をなす怨霊を祓い清めるお祭りだったということです。八坂神社の主祭神がスサノオで、八坂神社は、昔は「祗園社」と呼ばれていたそうです。なので、八坂神社周辺の地名も「祗園」と呼ばれていますね。ところで「祗園祭」って、京都だけでなく、各地で行われていますね。スサノオを祀る全国各地の神社の夏場の厄払いのお祭りを「祗園祭」と称することが多いようです。京都以外で有名なのが、「博多祗園山笠」ですね。有料観覧席の客には、こんなご朱印がもれなくもらえます。1時間ほどでしたが、やはり猛暑は容赦なく、ひょっとして前回より暑かったかもしれません。前回のことがあるので、一生懸命、水分補給しました。昼前だし、まだ少し元気があったので、寺社観光をしていくことにしました。目的地は、まだ行ったことのない「鞍馬」です。「河原町御池」から地下鉄で三条京阪、京阪電車に乗り換え「出町柳」まで。ここで、叡山電鉄に乗り換えて、一路、「鞍馬」へ。出町柳から鞍馬までは30分ほどで到着しました。 鞍馬と言えば「天狗伝説」あちらこちらに天狗のお面が飾られてました。駅前にもこんなモニュメントが・・・・ちょうどお昼です。おなかがすいたので、駅前のレトロなお土産屋兼食堂で、山椒がよく効いたラーメンの昼食。 京都の市中より北の山の中だし、駅やこの食堂にも風鈴の音が響いて、少しは涼しい気分がします。さあ、おなかも膨れたので、鞍馬寺へと向かいます。 鞍馬寺の立派な仁王門(山門)です。仁王門近くから、お寺が運営するケーブルカーを使って山腹まで楽をするか、つづら折りの坂道を30分登るか、選択を迫られましたが、迷うことなくケーブルを選びました(笑)切符は「乗車券」ではなく、「御寄進票」です。一人200円。 わずか200数m、3分ほどで到着。多宝塔が出迎えてくれました。楽をしたつもりでしたが、ここからけっこう「修行」のような道のりでした。 坂道、石段を踏破し、ようやく鞍馬寺本堂にたどり着きました。まさに、山の中のお寺です。1250年の歴史があり、かの鑑真和上のお弟子さんが770年に開創したという古刹。毘沙門天をお祀りしています。鞍馬山は天狗伝説が残るパワースポットで、鞍馬寺で幼少期を過ごした源義経(牛若丸)が、天狗相手に修行をしたという話は有名です。なるほど、周囲をみまわすと、そんな話もまんざら荒唐無稽とは思えないオーラがあります。参拝して、ご朱印をいただきました。さらに上の方にもお堂があるようでしたが、それはパスして、休憩所(冷房はありませんでしたが、けっこういい風が通っていきました)で汗だくの体をしばし休めたのち、帰りは、ケーブルに乗らず、つづら折りの山道を下ることにしました。ほんとに天狗でも出てきそうな雰囲気です。清少納言の「枕草子」には、「近うて遠きもの くらまのつづらおりといふ道」という一節があるそうです。まさにそんな感じ。途中、義経の供養塔があったのでお参り。さらに、「由岐神社」というお宮さんもありました。940年創建、鞍馬山の鎮守社という、これもまた由緒あるスポット。ここが有名なのは、毎年10月22日に行われる例祭で、「鞍馬の火祭」として知られています。 鞍馬駅には火祭りで使われる大たいまつが飾られてました。書き置きでしたが、ご朱印もいただきました。鞍馬山に別れを告げ、再び電車を乗り継ぎ、京都駅まで戻ってきました。駅前のバス停やタクシー乗り場には、まだまだ観光客で長蛇の列ができていました。駅ビルの伊勢丹や南北自由通路の売店で、お土産や夕食用の駅弁を買いこんで、京都での濃く暑い1日が終了。5時すぎ京都をあとにし、渋滞もなく7時前には家に帰りつきました。余談ですが、伊勢丹デパ地下の土産売り場をうろついていると、売り子のおばさんに「残りあとわずか」と勧められて、つい衝動買いした「出町ふたば」の「豆餅」。いわゆる豆大福ですが、調べてみると、入手がなかなか難しい人気の京菓子で、本店では常に行列ができる代物だとか。たまたま、伊勢丹の出店で臨時に売っていたのに遭遇したんですが、そんな有名なものとは知りませんでした。1個220円と、なかなかけっこうなお値段でしたが、帰ってから美味しくいただきました。いやあ、2週続けての祇園祭、鞍馬観光までして、猛暑の中、我ながらよくやるなあと思います。つきあってくれたカミさんにも感謝。前回を上回る15000歩、11.5kmも歩きました。また脱水症状をおこしちゃったかも・・・・

2023年07月24日

コメント(2)

-

お化けたちはこうして生まれた

祗園祭から帰ってきた翌日は人間ドックでした。(しんどいなあって思いましたが、この日しか空いてなかったんです)検査後の医師の説明では、肝数値の悪化とか、潜血反応がなくても安心せず2年に1回は大腸カメラを受けたほうがいい、とか、脳のCTを見る限りまだ大丈夫だけど年齢とともに萎縮が進んでいくので気をつけるように、とか・・まあ、今回も面白くもないことをいろいろ言われました(泣)中でも、ショックだったのは、思ってもいなかった腎臓の数値。「eGFR」という腎臓の働きの度合いを示す数値が、昨年の検査よりかなり落ちている、ということで、正式ではないけれど、専門の腎臓内科での要精密検査確定ということでした。これ以上悪化が進むと、最悪、人工透析ってことにもなりかねない、なんて脅されました。ひえ~~正式な検査表が届いたら、さっそく行くつもりです。原因は何だろう??って考えると、思い当たるのは、前日、前々日の京都旅行。たぶん、軽い熱中症だったと思うんですが、多量の発汗による脱水症状で、旅行中、尿意はあるのにおしっこがあまり出ない、ってことが何度かあったんです。ネットで調べると、脱水症状になると、腎臓に送られる血流が少なくなって機能が落ちることがあるんだそうで、たぶん、これじゃないのかなあって思ってます。素人判断はだめだけれど。ちょっと暗めの話から始まりましたが、本題に入ります。20日の木曜日、1人で名古屋に行きました。世間では学校の終業式、夏休みの始まりです。名古屋駅でも大きなスーツケースを引っ張った親子連れを多く見かけました。さて、自分の目的は、名古屋市博物館で開催している「水木しげる生誕百周年記念 妖怪百鬼夜行展」地下鉄桜通線で桜山下車。歩いて数分です。妖怪漫画の巨匠 水木しげるさんは、惜しくも2015年に世を去りましたが、その功績をたたえ、水木さんの生涯と、妖怪たちとの出会い、そして妖怪漫画家、妖怪研究者としての足跡を、水木さんが描いた妖怪画や資料、映像などでたどる展覧会です。平日なので、それほど混雑はしていませんが、けっこう年配の方々が熱心に見学していました。撮影可の「ぬりかべ」の特大フィギュアです。ゲゲゲの鬼太郎でもおなじみですね。よく見てると小さな可愛い目が時々キョロキョロ動いてました。民俗学の大家 柳田國男の著作にも登場する、福岡県などで伝承される妖怪。夜道を歩いていると急に先が壁になり、前へ進めなくなります。水木さん自身も戦争中送られた南方戦線のジャングルで同じような体験をしたとのことです。「べとべとさん」奈良県など西日本各地で伝えられる妖怪で、通行人の後ろで足音を立ててついてくるんだそうです。そんな時は、振り返らずに、「べとべとさん、先におこし」と唱えると通り過ぎていくんだとか。水木さんが鳥取県境港で暮らしていた幼少期、近所に住む「のんのんばあ」と呼ばれていた老婆に聞かされた妖怪や死後の世界の話の中にも出てきたそうです。のんのんばあから聞いた不思議な話の数々が、その後の水木さんの妖怪への関わりの原点になったそうです。ドラマになった「のんのんばあとオレ」や「ゲゲゲの女房」でも、べとべとさんの話は登場してました。他にも、砂かけ婆、子なき爺、一反木綿、ぬらりひょん、小豆洗い等、お馴染みの妖怪たちの絵や伝承の説明書きもいっぱい展示してありました。(ただし、水木作品のオリジナルキャラである「鬼太郎」や「ねずみ男」、「悪魔くん」などは今回の展示ではほとんど取り上げられていませんでした。)2時間ほど、水木ワールドを堪能し、名古屋駅に戻りました。ちょうどお昼過ぎだったので、駅近くのビルの地下にあるビアホールで昼食兼昼飲み

2023年07月20日

コメント(2)

-

京都祗園祭 前祭【後編】

朝食は、昨日コンビニで買っておいたパンとコーヒーですませました。9時頃、旅館に荷物を預けてチェックアウト。快晴 猛暑の予感。昨日と同じルートで、市バス、地下鉄と乗り継いで、「市役所前」で下車しました。けっこう地下街が広がっていて、ギリギリまで炎天下を避ける見物客でごったがえしていました。地上に出ても、すでに場所を確保した人たちで黒山の人だかりです。わたしらは、山鉾巡行の有料観覧席を確保してあったので、ちょっと余裕です。(先月、有料観覧席のネット売り出し開始時刻前からパソコンの前で待機し、時報とともに頑張ってなんとか入手することができました。30分で完売・・・ ちなみに、最前列が5100円、2列目以降は4100円です。)6列に並べられたパイプ椅子の最後列。ぐずぐずしてると通行規制が始まるので、10時頃、早めに席に着きました。辻廻し(方向転換)が目の前で見れるベストポジションには、主に富裕層の外国人観光客向けの1席40万円の観覧席もありました。外国人が座りやすいように階段状の座席に畳や座布団が敷かれていて、パラソル、外国語イヤホンガイド付き。京料理やお酒を楽しみながら観覧できるそうです。誰が買うねん、って思いましたが、8割以上売れたとか。山鉾巡行の先頭、「長刀鉾」は9時、四条烏丸を出発、途中、長刀鉾に乗ったお稚児さんが道路の上に張られたしめ縄を刀で切り落とす有名な神事を経て、四条河原町の交差点を北へと方向転換する見所の「辻廻し」、河原町通を北上して、河原町御池交差点で再び「辻廻し」をして御池通を西進、わたしらが待つ付近へとやってきます。先頭がやってくるのがだいたい10時20分くらい。 わたしらの席は、矢印のあたりです。日陰がないので、とにかく暑いです。あとで知りましたが、この日の京都の最高気温は37度を超えたとか・・有料観覧席では、巡行中は日傘禁止です。帽子、濡れタオル、スポーツドリンク、塩分補給のタブレット錠、ハンディ扇風機、さらに霧吹きまで持参し、万全の態勢で臨んだんですが・・・・ようやく、先頭の「長刀鉾」が、河原町御池交差点での辻廻しを終えて、厳かにやってきました。 次から次へと、どんどんやってくると思ってましたが、途中で渋滞したり、辻廻しで手間取ったりしてなかなか来なかったりで、順調に巡行が進むというわけにはいきませんでした。その間、じりじりと照り付ける炎天下で、ひたすら耐える時間が続きました。有料観覧席の見物客はけっこう年配の人が多くて、自分たちも含めて、大丈夫かしら、と心配でした。遠くのほうで救急車のサイレンも聞こえました。10人近くの見物客が熱中症で救急搬送されたそうです。祗園祭の山鉾は全部で34基。うち、23基が前祭で巡行します。「山鉾」の「山」と「鉾」はどう違うか? ということなんですが、どうもはっきりしなくて、「鉾」はてっぺんに長刀や三日月、菊などの飾り物を掲げていて、「山」は葉がついた木を飾っている・・とか、「鉾」は「山」より歴史が古く、疫病や災難を祓い清める役目があるのに対し、「山」は後年、人形などを乗せた見せ物として曳かれるようになった、とか、諸説あります。以下、順不同で抜粋して紹介します。「○○鉾」とか「○○山」といった名前は省略しますね。あまり、よく覚えていないので・・・(笑)m(__)m ↑これだけは、印象的だったので名前を紹介。「カマキリ」の人形を屋根に乗せた「蟷螂山(とうろうやま)」です。21番目の「放下鉾」の辻廻しです。すでに時間は、先頭が行ってから2時間以上経過。午後1時に昼食を予約してあるんですが、その時間がせまってきました。あと、この鉾を含めて3基ですが、タイムアップ。後ろ髪を引かれる思いででその場を去りました。地下鉄市役所前から三条京阪、京阪電車に乗り換え、祇園四条で下車。昼食は、四条大橋近くの、「祇園ビストロ丸橋」。町屋風の洋食屋さんです。10分遅刻して入店。カウンター席でした。「季節のランチ」(鱧のカツレツと茄子の揚げびたし トマトのソースと梅肉のタルタル添え、サラダ、小鉢、スープ、ライス、デザート)をオーダー。料理も美味しかったけれど、脱水気味の体にビールがしみました。お腹を満たして、少し元気も出たところで、歩いて八坂神社に向かいました。千年の歴史を誇る祗園祭は、もともと京の都の疫病や災厄を祓う八坂神社のお祭りである「祗園御霊会」が発祥です。御朱印受付は2時半までで、少し過ぎてましたが、「時間切れやで」と言いたげな窓口のおばさんに頼み込んで書いていただきました。ちまきも購入。ちょっとうんちくですが、祗園祭において、山鉾巡行というのは神様が進む道筋を祓い清める行事で、もっと大切な神事が、山鉾巡行のあとに行われる「神幸祭」。八坂神社の3柱の神様を、四条通の新京極の近くにある「御旅所」という場所へ、このお神輿に乗せて運ぶ(渡御)神事です。昨日の宵山で四条通を歩いた際、たまたま見かけたここが「御旅所」です。八坂神社前の石段には、お神輿が担ぎ出される「神幸祭」を見ようとする人たちが大勢待っていました。御旅所にお移りになった神様たちは、7月24日の「後祭」までとどまり、今度は、「後祭」の山鉾巡行で清められた道筋を通って、「御旅所」から神社までお神輿で帰ってくるという「還幸祭」が行われます。こうして、7月1日の「吉符入」という神事で幕を開けた祗園祭の諸行事は、7月31日の「疫神社夏越祭」で終わりを告げます。さて、八坂神社を出て駅へと歩く途中が、ちょっとヤバくて、めまいが・・・熱中症の症状だったんでしょうねえ。なんとか、ふらつきながらも阪急四条河原町駅にたどり着き、一駅、「四条烏丸」下車。駅直結の「大丸」でお土産を買いたいというカミさんにお付き合い。大丸前からはタクシーをひろって、途中、昨夜泊まった宿に立ち寄ってもらい、預けてあった荷物を受け取ってから京都駅へ向かいました。タクシーのかなり高齢の運ちゃんが、すごい話好きで、昔の祇園祭の様子や自分の若いころの話やら、当時のアメリカ大統領と懇意にしていたとか、ホラ話(たぶん)も交えて、駅に着くまでしゃべり遠しでした。京都駅に戻ったころには、なんとか復活し、帰りのバスの時間まで、京都駅ビルの屋上広場のベンチで休憩。八条口のバス乗り場から、5時半発の高速バスで、ようやく帰路に。7時過ぎには四日市に帰り着きました。念願だった祗園祭をしっかり見れて眼福だったんですが、強烈な猛暑の洗礼もしっかり受けました。

2023年07月17日

コメント(2)

-

京都祗園祭 前祭【前編】

京都三大祭の一つにして、日本三大祭の一つでもある「京都 祗園祭」に行ってきました。(京都三大祭は、祗園祭・時代祭・葵祭、日本三大祭は、京都 祗園祭・東京 神田祭・大阪 天神祭 と言われています。)わたしが学生の時に一度、帰省の途中に山鉾巡行をちらっと見たことがあるのと、18年前カミさんと山鉾巡行の前日だけ見物に来たことがあります。それ以来の、祗園祭のメインイベント見物、楽しみにしてました。前日の7月16日の昼、四日市から出ている高速バスを利用して京都へ。1時間半ほどで到着しました。高速バスが発着する京都駅八条口から歩いて宿へ向かいました。すでに30度は軽く超えている体感がありましたが、駅から徒歩10数分ということでしたので・・・三連休の真っただ中、京都駅も人、人、人・・・・堀川通をはさんで西本願寺の向かいにある「あづまや」という旅館が今夜の宿。宿泊費が数倍に跳ね上がるこの時期の京都で、1泊1人で7500円はリーズナブルです。(かなり早めに予約したということもありましたが)3時のチェックインまで30分ほどあったので荷物だけ預けて、眼前の西本願寺の見物に。お東さん(東本願寺)は、うちの宗旨なので行ったことがありますが、お西さんは初めてです。さすがに暑いので、冷房が効いた休憩所でしばし時を過ごし、国宝の阿弥陀堂、御影堂にお参りしてから、宿に戻りました。通されたのは4階の8畳和室。シンプルというか、昔ながらの安旅館の部屋って感じでしたが、まあ、値段を考えるとましなほうかな。窓からはお西さんが一望です。フロントに飲み物を買いに行ったカミさんいわく、「みかけた客はみんな外国人だった」とのこと。宿でしばらく休憩してから、夕方5時前、行動開始。最寄りのバス停から10数分、満員バスに揺られて堀川御池で下車、少し歩いて京都市営地下鉄「二条城前」から東西線で「三条京阪」へ。晩ご飯の予約時間の6時まで少し時間があったので、鴨川の河原までおりてしばし時間つぶし。三条大橋の下は、カップルや外国人のグループでいっぱいでした。晩ご飯の予約は、先斗町の通りにある「すいしん」という割烹居酒屋。わちゃわちゃした居酒屋かなって思ってましたが、うれしいことに半個室の落ち付いた部屋に通されました。京都のおばんざいを中心に、湯葉など京料理っぽいメニューを注文。もちろん京都の地ビール、地酒も頼んだのは言うまでも無し。お造り盛り合わせには、京都の夏の味 鱧の炙りもありました。おなかも気分も満ち足りて、店を出ました。先斗町(ぽんとちょう)通は、昔ながらの小料理屋やお茶屋が狭い通りに軒を並べる情緒あふれる人気のエリア。外国人もたくさんみかけました。 四条通まで出て、烏丸方面へ歩を進めました。この日は、祗園祭のメイン行事「山鉾巡行」の前日「宵山」です。提灯に灯をともした山や鉾が通りに並んで、コンチキチンという笛や鐘の独特の祗園囃子が流れる、一大前夜祭です。もちろん、想像を絶する混雑・・四条通は歩行者天国になってましたが、それぞれの車線は一方通行。警官や警備員がいたるところで、「立ち止まらないでください」「進んでください」「逆行はしないでください」とマイクで呼びかけていました。 数ある山や鉾の中でも、特別扱いの「長刀鉾(なぎなたぼこ)」です。明日の山鉾巡行でも先頭を進みます。少し進むと「月鉾」 「菊水鉾」です。各鉾の近くでは、いろんな縁起物が売られていましたが、特に人気の「ちまき」(餅は入ってません)はどこも早々と品切れ。でも、奇跡的?に「函谷鉾」のちまきを入手できました。おまけに、記念御朱印もゲット。 大通りだけでなく、路地にも山鉾があったりしましたが、一方通行なので、入り込むと相当迂回しないと元のところに戻れません。ついつい、むりやり逆行しちゃったときは、道端に座り込んで何か食っていたヤンキー風のお兄さんに「逆行してんじゃねえよ、おっさん」ってからまれそうになり、あわてて退散(怖)そんなこんなで、やっとのことで宵山の大混雑を抜けて、帰路につきました。「四条烏丸」から地下鉄南北線で一駅、「五条」で下車して、あとは歩いて宿へと向かいました。時間的には10数分でしたが、さすがに疲れ果てて、重い足を引きずりながら、なんとか宿にたどり着きました。スマホの歩数計を見ると、14456歩、 本日歩いた距離は10.9kmでした・・・・・宿には大浴場(と言っても数人入ればいっぱいくらいの)もありましたが、ゼレンスキー大統領やシュワルツェネッガーみたいなのが入ってきても嫌なので(笑)、部屋の風呂に入りました。身体を洗うのも難儀するような狭いユニットバスで汗を流し、途中コンビニで買ってきた缶ビールを飲みほして、あとは布団に倒れこみ爆睡です。明日は、祗園祭のメインイベント「山鉾巡行」の見物です。ところで、タイトルにある「前祭(さきまつり)」とは・・・実は、一週間後の7月24日にも「山鉾巡行」があります。「後祭(あとまつり)」といいます。もともと、祗園祭の山鉾巡行は「前祭」と「後祭」の二本立てだったんですが、1966年に合同化され、7月17日の1回だけで行われるようになったそうです。それが、2014年に前祭と後祭の2回行う本来の姿に戻ったそうです。2020年、2021年にはコロナのため山鉾巡行は中止、昨年は3年ぶりに山鉾巡行が行われましたが、一部の行事や見物客の山鉾搭乗は行われず、今年2023年、4年ぶりに完全な形での宵山、巡行が行われることになりました。

2023年07月16日

コメント(4)

-

コロナ療養中

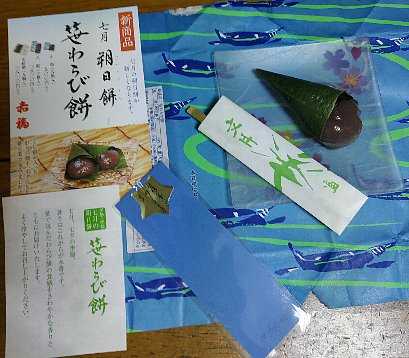

はや7月です。猛暑、大雨と、梅雨末期の気候に体調も狂いますね。とうとう我が家にも「コロナ」がやってきました(泣)最初に持ってきたのは息子です。たぶん職場で拾ってきたんだと思いますが、帰宅後、39度台の発熱と喉の痛み、吐き気、味覚障害・・本人は「胃腸風邪(感染性胃腸炎)と思う」って言ってましたが、かかりつけ医で検査するとコロナ陽性でした。わたしは、その日、年一度の胃カメラ検査の予約が入っていたので、息子のことはカミさんに任せました。胃カメラの方は幸い、組織採取されるような悪いものは見つからず一安心。コロナが5類感染症に移行してからは、外出制限や濃厚接触者の就業制限等はなくなりましたが、発症後5日間は人に感染させるリスクが高いので、外出を控えることが「推奨」されるとのことで、彼も自室にこもっての「自主隔離」が始まりました。そうこうするうち、熱も下がり、体調も戻ったとかで(味覚はまだ戻らないようですが・・・)、「自主隔離」も終わろうとするころ、私にも波がやってきました。のどの痛みと37度台後半の発熱、頭重感・・息子ほどの激しい症状ではないですが、さっそくかかりつけ医へ。車の中で1時間待たされ、ようやく出てきた先生に、検査棒を鼻に突っ込まれ、さらに待つこと数分・・案の定、コロナ陽性でした。息子療養中は、食事の上げ下げやごみの回収、換気等で彼の部屋に入る際はマスクにビニール手袋、風呂やトイレのノブとかもいちいち消毒したり、かなり用心していたつもりでしたが、やっぱり一つ屋根の下で暮らす以上、限界がありましたね。比較的、症状が軽いのも、5回もワクチンをうった効果かな、と、せめて思うしかないですね。もちろん、カミさんの布団は別室に移し、家庭内別居?です(苦笑)私の「自主隔離」3日目、のどの痛みと息苦しさは、まだ少しありますが、熱は36度7分~37度と安定してきました。寝てばかりも退屈だし、ブログ更新も止まっちゃってるので、久々の更新。コレの報告もしなくちゃいけないし・・7月の朔日餅です。もちろん、取りに行くのはカミさんにお願いしました。7月は、去年までは「竹流し」と銘打った竹筒に入った水ようかんでした。すぐに売り切れる人気商品でしたが、竹の入手が難しくなってきたとかで、今年から内容変更。笹にくるんだ「わらび餅」です。中にこし餡が入っています。療養中ですが食欲はさほど落ちていないので、美味しくいただきました。水ようかんが食べれなくなったのは残念ですが、この新商品も悪くないですね。ということで、そんなこんなで7月波乱の幕開けです。息子は昨日から仕事復帰。カミさんは、変わらず出勤していますが、次は自分かと戦々恐々のようです。

2023年07月04日

コメント(2)

全5件 (5件中 1-5件目)

1