2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2009年01月の記事

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

風邪がすっかり快癒

「風邪がすっかり快癒」皆様にご心配をおかけいたしましたが、風邪によるダウンに追い打ちをかけるような高熱を出してしまい、思わぬ長さで風邪と闘っていましたが、ようやく快癒致しました。 これも皆様の温かい励ましのお言葉によるものと感謝致しております。ありがとうございました。この風邪の期間中に十分過ぎるほど静養を致しました。これからも張り切ってブログの更新に勤しみたいと思っています。 どうぞ旧倍のご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお引き立てをお願い申し上げます。

2009年01月31日

コメント(16)

-

風邪をひいたかな?

一昨日から体にゾクゾクする悪感を感じていたのですが、少し忙しいこともあって頓着しなかったのがいけなかったのか、風邪をひいたようです。 昨日の午後から水鼻が出てきて、喉に痛みを感じていたのが、今朝から起き上がることも億劫なだるさを感じてしまい、夕食まで伏せっていました。 間違いなく風邪の症状でしょう。 明日は朝から診療所へ行って薬をもらってこようと思っています。ブログは風邪が治ってからにします。

2009年01月20日

コメント(8)

-

ワーグナー 指輪物語/山茶花

「ワーグナー 指輪物語」 楽劇「二-ベルングの指輪」を解説昨年の秋でしたか私のところに一通のメールが届きました。以前から私のページをリンクしていただいている方で、リヒャルト・ワーグナーの楽劇「ニーベルングの指輪」を聴こうとしているのですが、この話の内容が複雑過ぎて人脈もよく理解できないので、CDなりDVDを買う前に私の方で誰にでも理解できる分かりやすい方法で説明をしてくれないかという依頼でした。確かにこの「指輪」4部作は筋書きが込み入っており、しかも背景の時代なんてあってないようなもの。 登場人物も人なのか神なのかよくわからない。 ワーグナーはヨーロッパに伝わる伝説、北欧に伝わる伝説などを基に自身で台本を書いています。私もこの楽劇を聴くにあたって随分と本を読みました。登場人物の整理をしければならない。対抗する族との整理もしなければいけない。 この楽劇の主人公の一人ヴォータンなどはけしからぬ女好きであちこちで子供を生ませている。 もともと神様と思っているから「変な神様」という想いがあります。それで図書館でこの楽劇の案内書みたいものを借りて自分で整理したことがあります。ここであの案内書通りに説明すれば、わからない理解できない矛盾が生じると思います。 まあ、多少ともオペラというの荒唐無稽な筋書きが多いのですから、「何で?」というのがついてまわるものですが。私が自分で整理したのは時代は無設定、場所はヨーロッパでいい。 時代は無設定と言うのはこの楽劇は「人間の業」を書いているからです。どんな時代設定にも当てはまる「業」です。話を分かりやすくするために40年ほど前に人気をかっさらった東映任侠路線の映画仕立てで説明をしていきます。まづ明日は4部作の序夜「ラインの黄金」です。尚、参考に聴くCDは1955年のカイルベルト/バイロイト祝祭管弦楽団のステレオ録音です。(DECCA原盤 Testamentレーベル SBT21390 1955年バイロイト・ライブ)ヴォータン … ハンス・ホッター(バス)フリッカ … ゲオルギーネ・フォン・ミリンコヴィッツ(アルト)ローゲ … ルドルフ・ルスティヒ(バス)アルベリヒ … グスタフ・ナイトリンガー(テノール)ミーメ … パウル・キューン(テノール)ファフナー … ヨーゼフ・グラインドル(バス)ヨーゼフ・カイルベルト(指揮)、バイロイト祝祭管弦楽団(録音)1955年7月24日この「ラインの黄金」の録音記録は様々な歌手・指揮者、オーケストラの組み合わせでリリースされていますが、1955年というステレオ技術黎明期に録音されていて、それも技術的に完璧に近い音として残されていたことは奇跡に近い偉業です。 ハンス・ホッターという素晴らしいバリトンによるヴォータン像は深い精神性と人間性を感じます。明日からの「指輪物語」を期待してください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1787年 初演 モーツアルト 交響曲第38番「プラハ」1854年 初演 ヴェルディ オペラ「トロヴァトーレ」1883年 誕生 ヘルマン・アーベントロート(指揮者)1884年 初演 マスネ オペラ「マノン」1909年 誕生 ハンス・ホッター(バリトン)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 山茶花撮影地 大阪市立長居植物園 2008年12月

2009年01月19日

コメント(2)

-

頭から離れない旋律/長居植物園

「頭から離れない旋律」一週間ほど前から頭の中で四六時中同じ旋律が鳴り響いています。 この旋律を一週間前に聴いたわけでもありません。 自分が所有するCDやDVDなどで聴いた覚えもない。 FM放送から聴こえてきたわけでもなし。 それでも頭の中でしっかりと占有権を取ってしまって、鳴り響かせている。その旋律が鳴りだしても別に、特に嫌な気分にならないし、むしろその曲の初めから最後まで演奏してあげたい気分になる。最初は、旋律も断片的に表れてきて、川の水量が増すように大きくなっていく。ただこの曲を初めから演奏したいとか、演奏されているのを全曲聴いてみたいとかの気持はない。道を歩いていても、車に乗っていても、自宅で料理の下準備をしている時でも、この旋律が表れてきます。昨日の午後、その曲と向き合いました。10種を超えるブラームス交響曲全集の中で2000年10月4日の朝比奈 隆と新日本フィルハーモニー交響楽団とのサントリー・ホールにおけるライブ録音盤。(FONTEC FOCD9206 2000年ー2001年ライブ録音)実の恰幅のいい表現で、いままでも何度も朝比奈のブラームスを演奏会場で聴いているのですが、とりわけこの第2番が圧倒的にいい。 何度聴いても大きな感動が波のように押し寄せてくる感じで、特に終楽章の朝比奈にすれば狂ったかのようなアッチェランドのかけ方と、90歳を過ぎているにもかかわらずこれほどまでの情熱を表現できるのかと、ただ脱帽といった感の演奏会ライブです。頭から離れなかった旋律がブラームスの交響曲第2番だっだのです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1835年 誕生 セザール・キュイ(作曲家)1841年 誕生 アレクシス=エマニュエル・シャブリエ(作曲家)1874年 初演 ラロ ヴァイオリン協奏曲第1番1943年 初演 プロコフィエフ ピアノ・ソナタ第7番1946年 誕生 カーティア・リッチャレッリ(ソプラノ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「冬の長居植物園」撮影地 大阪市立長居植物園 2008年12月

2009年01月18日

コメント(8)

-

時の踊り/冬の長居植物園

「今日のクラシック音楽」 ポンキエッリ作曲 「時の踊り」~オペラ「ジョコンダ」からアミルカーレ・ポンキエッリ(1834-1886)というイタリアの作曲家がいます。音楽史上で彼の名を残しているのは今ではオペラ「ジョコンダ」くらいでしょうか。 ヴェネツィアの歌姫ジョコンダが思いを寄せる青年エンツォは、敵によって追放の身となった公爵。その彼のかつての恋人ラウラはその敵に奪われて無理やりに妻にされています。しかし、エンツォはそのラウラに今でも思いを寄せており、密かに逢瀬の機会を持ちました。物語はこの二人とジョコンダが絡んだ悲恋物語で、愛するエンツォのために彼の恋人ラウラの手引きまでして最後は自ら命を落とすジョコンダ。とても乱暴な筋書き紹介ですが、大雑把に書けばこんな物語がオペラ「ジョコンダ」です。そのオペラの中でもとりわけ有名なのがバレエ音楽「時の踊り」です。第3幕の舞踏会の場面で演奏されるバレエ音楽で、「夜明けの時」「昼の時の入場」「昼の時の踊り」「夕方の時の入場」「夜の時の入場」「フィナーレ」という六つの部分に分かれています。 とてもエキゾチックな情緒の音楽で、刻々と変わる時の移ろいを巧みに音楽にしたバレエ音楽です。最近ではCM(シャンプーやビール、車、パスタなど)にもよく使われているなじみ深い親しみの湧く旋律です。この旋律はよほど現代の人でも気に入ったのか、怪獣映画「モスラ」でザ・ピーナツが「レモンのキス」として歌っており、アメリカではナンシー・シナトラが「Like I Do」というタイトルで歌っています。ポンキエッリは1886年の今日(1月17日)、52歳の生涯を閉じています。愛聴盤 (1) カラヤン指揮 ベルリンフィルハーモニー管弦楽楽団(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック USCG5033 1967年録音)「オペラ名曲集」というタイトルの1000円盤で、何度も何度も再発売を繰り返しているカラヤン名演の1枚です。私の持っている盤とは違いますが音源は同じです。「軽騎兵」序曲、「天国と地獄」序曲、「タイスの瞑想曲などが収録されています。カラヤン特有の豊麗・豊穣・色彩豊かな表現が魅力の演奏です。(2)オペラ全曲盤 チェルケッティ、デル・モナコ、シミオナート、シェピ、バスティアニーニなどのイタリアオペラ全盛期の歌手を揃えたガヴァッツェーニ指揮 フィレンツェ五月祭管弦楽団の、おそらく世界で最高の「ジョコンダ」が聴ける盤。(DECCA原盤 ポリドール POCL3838-9 1957年録音 廃盤)チェルケッティはドラマティック・ソプラノの最高の歌い手だったそうですが、声に無理を重ねて30代で引退を余儀なくされたそうですが、ここでの緊迫感、特に恋敵ラウラ役のシミオナートとの丁丁発止の歌は聴きものです。デル・モナコの「黄金のトランペット」「鋼鉄のような力強さ」、シェピ、バスティアニーニのパワー全開で繰り広げる声の競演にため息が漏れます。 国内盤では廃盤となっておりわずかに海外盤で求めることができます。このオペラの貴重な全曲盤で、当時の最高の歌手を集めた豪華絢爛たる声に圧倒される名盤です。 復刻を望む盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1751年 没 トマゾ・アルビノーニ(作曲家)1880年 初演 フランク ピアノ五重奏曲1886年 没 アミルカーレ・ポンキエッリ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の風景 冬の長居植物園」撮影地 大阪市立長居植物園 2008年12月

2009年01月17日

コメント(0)

-

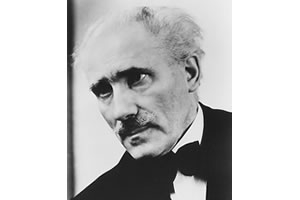

指揮者 トスカニーニ/冬の長居植物園

「今日のクラシック音楽」 名指揮者 アルトゥーロ・トスカニーニ アルトゥーロ・トスカニーニ(1867-1957)という指揮者は、ある時期には私にとって「神さま」のような存在でした。小学校6年生からクラシック音楽を聴き始めて、本格的に興味を抱いて聴き始めたのが中学1年生でした。その頃はすでにLPという長時間録音ができるレコードが開発されて、それまで竹針で聴いていたSP盤といわれるレコードに取って変わっていた時代で、数は限られていましたが、ステレオ録音盤も商業化され始めた頃でした。その頃の私が好きだった曲は、ほとんどオーケストラ音楽であり交響曲でした。 LPの宣伝には専門誌があり、レコード屋に行けばレコード各社のカタログ小冊子が無料で店頭に並び、毎月一般紙に各社の新譜レコードの広告が掲載されていました。そうした状況でいつも目にする宣伝・広告には指揮者であればフルトヴェングラー、トスカニーニ、クレンペラー、ブルーノ・ワルターが四天王で、ようやく若きカール・ベームやカラヤンがそれに続いていました。四天王のうちフルトヴェングラーとトスカニーニはすでに亡くなっていましたが、LP盤によって復活していた時代でEMIとドイツ・グラモフォンのフルトヴェングラー、RCAのトスカニーニへの賛辞の言葉は毎月のように「レコード藝術」やカタログ小冊子、新聞に掲載されていました。それでもまだ子供の私にはLPを買うお金など無く、指をくわえて広告や記事を読んでいるだけでした。そしてこの指揮者たちが生み出す音楽は一体どんな演奏なのだろうと想像していました。そんな折に、小学校の担任でクラシック音楽を好きな先生が、卒業後に貸してくれたのが「運命」「新世界より」「展覧会の絵」という、トスカニーニとNBC交響楽団のLP盤でした。勿論トスカニーニの演奏を論ずるような経験のない子供ですから、ただトスカニーニが指揮した演奏というだけで、針をレコードに置くだけで興奮して聴き、曲の、音楽の素晴らしさを体験しているだけでした。そうして中学2年生のときに1000円盤のLPをやっと買うことができました。それがトスカニーニ指揮 ニューヨークフィルハーモニーの演奏するベートーベンの第7交響曲でした。 子供心にもこの演奏の凄さがわかったのでしょうか、あるいはベートーベンの音楽を最初に理解して感動したのでしょうか、隣の家の電蓄を借りて聴いていたのですが、曲の途中から鉛筆を持って指揮棒代わりにして、スピーカーから流れてくる演奏・音楽に合わせて、まるで自分がトスカニーニになったような気分で、無我夢中で鉛筆を振り回していました。そんな時期からやがて色々な指揮者の演奏を友人の家で聴かせてもらって、指揮者によって曲の趣きや色彩が違うことがわかるようになって、何故トスカニーニの演奏が凄いのかということがわかるようになって来ました。「無慈悲なまでの透明さ」と評される彼の演奏は、同時代のフルトヴェングラーの濃厚な色づけのロマン性いっぱいの曲への解釈とは180度違っており、テンポを変えない「イン・テンポ」のやり方で、ぐいぐいと音楽を推進させており、時にはスコアが透けて見えるかと思わせるほどの透明さがあり、それがトスカニーニの尋常ならざる激しい情熱で燃え立つかのような「熱い」音楽が繰り広げられています。夢想的な雰囲気もなく、テンポがやたらと変わるわけでもなく「直線的」な表現というか「曖昧さ」が音楽になく「光」を感じる表現でした。 音楽にはダイナミックスがあり、推進的な表現が特徴の指揮者でした。その最たる例がEMIに残した1952年のロンドンでのフィルハーモニア管弦楽団とのブラームスの交響曲全集です。 ここにはフルトヴェングラーのような霧に包まれたような影の多い表現でもなくロマンティックな彩りも一切表現されない、直線で描きカンタービレで音楽を動かすトスカニーニの真骨頂を聴くことができます。(TSTAMENT SBT3167 1952年ロンドン・ライブ録音)ワルターの「温かさ」やフルトヴェングラーの「魔術師」のような巧妙な設計による音楽解釈を、聴いている我々に納得させながら伝わってきますが、トスカニーニの演奏は、そうした激しさ、狂気じみた、まるで火を噴くような情熱と強烈なリズムとカンタービレの素晴らしさで、聴く者を翻弄させるものがあります。そこから生まれてくる音楽は、非常にスケールの大きな、強靭なリズムを支えとした骨組みの大きな巨大な音楽として呈示されているように聴こえます。彼の演奏が今ではDVD映像で残されており、こうした特質が如実に刻まれています。(トスカニーニ TVコンサート 東芝EMI TOBW-3531~35 )ワーグナー、ベートーベン、ブラームス、フランク、シベリウス、レスピーギなどの曲とヴェルディの「アイーダ」全曲(演奏会形式)が収録されています。ベートーベン、ブラームス、ワーグナーの曲が、特に私の心を揺さぶり続けていますが、オペラ指揮者としてもこうしたスタイルは変わらず、「ボエーム」「アイーダ」「仮面舞踏会」「オテロ」「ファルスタッフ」などのCDは、もうこうした指揮者は現れないのではないかと思わせるほどに、凄さと歌の素晴らしさを堪能させてくれる不滅の名演として残されており、録音の古さを忘れさせる至福の時間を味わえる盤として愛聴しています。数多く遺されています録音の中で、私が真っ先に挙げたいのがレスピーギの「ローマ三部作」です。録音の古さはどうしようもないのですが、堅牢な音楽の骨組み、隙がどこにも見られない迫力ある表現、音楽の彫りの深さ、それに華麗な色彩に溢れたドラマティックな演奏は、音の曼荼羅絵巻のようで、いくら他の指揮者との演奏を聴き比べてみても、この盤を凌駕する演奏はないようです。(RCA原盤 BMGジャパン BVCC38040 1949~53年録音)そのトスカニーニは87歳まで指揮台に立っていましたが、トスカニーニ最後の演奏会と呼ばれている1954年4月4日のカーネギーホールでの演奏会プログラムがCD化されています。それもHIGH FIDELTY STREO録音されていたのです。トスカニーニの録音にはステレオがないと思われていたのですが、ステレオ録音黎明期の音が残されていたのです。曲はすべてワーグナーの管弦楽作品。オペラ「ローエングリン」第1幕への前奏曲、楽劇「ジーグフリード」から「森のささやき」楽劇「神々の黄昏」から「夜明けとジークフリードのラインへの旅」、オペラ「タンホイザー」序曲とバッカナールの音楽、最後は楽劇「ニューリュンベルグの名歌手」第1幕への前奏曲と組まれています。従来のモノラル録音の広がりと奥行きに乏しかったトスカニーニの演奏が、ステレオ最初期の黎明期の実験台的な録音であっても、またフルトヴェングラーなどの電気的疑似ステレオとあまり違いは感じられませんが、従来の窮屈な音の広がりから足を踏み出したことに大いに満足をしたものです。 このCDです。(M&Aレーベル M&ACD3008 1954年4月4日 カーネギーホール 最後の演奏会) トスカニーニは、1957年の今日アメリカで89歳の生涯を閉じています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1891年 没 レオ・ドリーブ(作曲家)1928年 誕生 ピラール・ローレンガー(ソプラノ)1929年 誕生 マリリン・ホーン(ソプラノ)1938年 初演 バルトーク 「2台のピアノと打楽器のためのソナタ」1957年 没 アルトゥーロ・トスカニーニ(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・{今日の風景 冬の長居植物園」撮影地 大阪市立長居植物園 2008年12月

2009年01月16日

コメント(2)

-

物捜しで始まる/長居植物園

「夕焼けエッセー」私は3年前から産経新聞に替えて購読しているのですが、その紙面で楽しみにしている記事があります。それは夕刊に掲載される投稿記事の「夕焼けエッセー」です。 これは読者が応募して選に入った人のエッセーを土日を除いて毎日掲載されているのですが、これがなかなか面白くて読み応えがあります。今日の紹介の記事は昨夕掲載されていた朝の出勤前の慌ただしい時を描いた老人の「物捜し」の一幕です。「物捜しで始まる」「服のポケットに鍵がない!」 起床からの足跡をたどり、食卓や庭の物置などを「鍵がない! ない!」と捜し回る。 あちこちキョロキョロし「ああ、なぜないのだ!」と心の中で叫ぶ。気があせって先に捜したところをまたかき回し、整然としていたところが一遍に乱れ出す。「落ち着け!」と自分に言い聞かせるも朝の出勤間際、慌てうろたえる自分が今年もまた始まった。毎朝出勤前の限られた2時間は私にとって猫の手も借りたいほど忙しい。起き抜けに近くの畑に顔を出さなければ気が済まない。そして犬の世話、庭の掃除、生ゴミのコンポストへの投入と、外回りの作業が私の分担である。朝刊を読むのも惜しんで、次から次へと作業に走り回る。加えて今朝は採ってきた水菜を庭で土落としの粗洗いをし、汚れた野良着を洗濯機へ投げ入れたりしているうちに、鍵をどこかへ置いてしまった。今に始まったことではない。最近とみに複数事を並行して行うと、一方がおろそかになってしまう。やかんを空だきしたことがあった。一つずつするように心がけているのだが。鍵捜しは切羽詰まって妻に助けを求める。妻は「またか!」とあきれ顔。認知症の兆候だと脅される。「捜しておいてあげる」との言葉に甘えて家を後にして仕事場に向かうのだが、頭の中のもやもやは取れない。ー大阪府八尾市 65歳男性このエッセーを読んでいると朝の忙しさは別にして、よく「置き忘れる」自分のことを書かれているような気がします。 ともさんが立った後は、よく見てあげないと忘れものがある、と在職中にも同僚や後輩に言われたものです。それはいまでも同じでまるで自分のことを書かれているようです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「冬の長居植物園」撮影地 大阪市立長居植物園 2008年12月

2009年01月14日

コメント(6)

-

退院しました

「退院しました」先月23日夕方急な出血で救急車で病院に運び込まれて入院していましたが、やっと病気が回復に向かい解放されて退院できました。入院中には大勢の方々から激励のコメントをいただいてありがとうございました。強い励みになりました。改めて感謝申し上げます。12月23日午後6時頃に夕食の下準備をしていますと、急に便意を催してきてトイレに行ったのですが、そこで思いもよらない下血となり、それも大量の血で私は一時意識をうしなって倒れるほどでした。救急車を呼んでもらって病院へ。ベッドに寝かされていましたが、医者も何の下血かはまだわからず、とりあえず点滴。 病院内でもトイレに何度も行き下血。 しかしこれは最初の下血の残っているもので医師は心配せずにと言ってくれました。その夜は外来小児科の処置室寝かされて、あくる朝に病室へ移動。 すぐに胃カメラ、大腸カメラという内視鏡検査。 十二指腸潰瘍(すでに薬で2年前に治っていたところ)からの出血と判明。 出血後の治癒と貧血回復に専念。 退院時の採血検査でヘモグロビン数値(貧血度)が標準の13~17に対して9.4でしたが、前日の数値より改善されているという診断で、退院となりました。 一日に何度か目まいがあるのですが、それも極端に減っており自宅療養ということで退院させられたのでしょう。自宅は年末のまま。掃除もまだ終わっていなかったし、正月の飾り用品や餅も買っていなかったので、そのままで正月を超してしまいました。これからぼちぼち清掃を始めていこうと思っています。それに以前十二指腸潰瘍を治してくれた自宅から自転車で通える病院に、書いてくれた「経緯書」を持って通院しなければ。 写真も撮りに行きたいし、したいことがたくさんあります。一つ、一つこなしながら、体調も整えて行こうと思っています。 今年こそは年中「健康」で居たいと願っています。本年もどうぞよろしくお付き合いをお願い申し上げます。「追記」今日の記事に大勢の方々から心温かいコメントをいただき感謝致しております。 本来ならばいただきましたコメントへ返信を書くのが礼儀なのですが、まだ体調が万全でなくこの厳冬の冷え込みにも震えている状態ですので、今回はコメントへのお礼を兼ねた返信は控えさせていただきますので、どうぞご理解とお許しをいただきたくお願い申し上げます。ブログ記事は当分の間、書ける時に掲載ということでご理解をいただければ幸甚です。体調と比べながら更新を進めて行くつもりですので、どうぞよろしくご理解いただければ嬉しいです。寒さ続きますのでどなた様もどうぞご自愛大切にお過ごし下さい。とも4768

2009年01月12日

コメント(14)

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

-

- Jazz

- Jan Grabarek, Live in Stockholm, D…

- (2025-11-02 07:32:37)

-

-

-

- オーディオ機器について

- 試作スピーカー31.9(アルマイト処理…

- (2025-11-24 21:13:19)

-

-

-

- きょう買ったCDやLPなど

- The Beatles(ビートルズ) 『アン…

- (2025-11-20 11:02:10)

-