2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2006年01月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

シューベルト・フォー・ツー/オンシジウム

『今日のクラシック音楽』 シューベルト作曲 アルペジオーネ・ソナタ イ短調 D.821今日はフランツ・シューベルト(1797-1828)の誕生日。1797年の今日(1月31日)、シューベルトはウイーンに生まれた日です。 ウイーンで活躍した作曲家は多いのですが、意外と生粋のウイーン生まれとなるとあまりいません。ベートーベンやブラームスはドイツ生まれだし、モーツアルトはオーストリアでもザルツブルグの生まれ。 ウイーンで活躍できることが作曲家の夢であった時代の「ウイーン」で生まれたシューベルトは、わずか31歳の短い生涯で数多くの作品を書き残しています。600を超えると言われている歌曲の数々、9曲の交響曲、21曲のピアノ・ソナタ、15曲の弦楽四重奏曲、八重奏曲や「ます」(ピアノ五重奏曲)、2つのピアノ三重奏曲、ヴァイオリン・ソナタなどの室内楽、それにオペラと、ベートーベンやモーツアルトに負けないほどの多くのジャンルに作品を残しています。シューベルトの音楽は、美しい旋律がまるで泉がこんこんと湧き出るが如くのようで、どの曲も聴く者の心をとらえて離さない曲ばかりです。しかもこれらの作品を書いた時期がほぼ15年間に限られていると言われていますから、なお更驚いてしまいます。 メンデルスゾーンのような裕福な銀行家の家に生まれたわけでもなく、生涯を通じて経済的に辛い思いをしたと言われている境遇から、これほどの美しい音楽が短い生涯で生み出されたのは、彼がモーツアルトと同じように「神の使途」として生れ落ちたとしか思えないほどに、数々の音楽が生み出されています。「シューベルティアーデ」という言葉があります。これはシューベルトが家族やごく親しい友人たちに囲まれて、自作を発表する集いを頻繁に催していたアットホーム的な、サロン風の音楽を楽しむ会のことです。彼の室内楽作品はこうした集いの中で披露されていたようです。「アルペジオーネ・ソナタ」は、19世紀初めにウイーンで作られたギターと同じ調弦をもつ6本の弦で演奏されるヴィオラ・ダ・ガンバのような楽器で演奏するソナタのために書かれた曲でした。ギターと同じような調弦と24個の金属製フレットが付いていて、それを弓で奏するという方法が一般的に受け入れられなかったのか、普及することなくすたれたしまった楽器です。シューベルトはこのアルペジオーネのために、亡くなる4年前の1824年11月に美しい曲を書き残しています。 それが「アルペジオーネ・ソナタ」と呼ばれており、今日では主にチェロやビオラで演奏されています。しかし、フルートをはじめ多くの楽器に編曲もされて演奏される機会もあります。音楽はシューベルト特有の美しい旋律に彩られた音楽で、第1楽章の優美な主題は一度聴けば忘れられない魅力に溢れた旋律で、「シューベルティアーデ」を彷彿とさせる音楽です。今日ではほとんどチェロが演奏楽器として定着していますこの曲を、ヴァイオリンストのギル・ハシャムとギターのイョラン・セルシェルがデュオを組んだ「シューベルト・フォー・ツー」というアルバムがリリースされています。ハシャムの優美で、豊かなカンタービレと抒情性と劇的な美しさと、一種の開放感と幽玄性を描き出しており、セルシェルは透明で清澄・清冽な音楽性に富んだ美しさで応え、チェロとピアノのデュオとはまったく異質の美しい音楽空間を創り、サロンで聴いているかのような雰囲気と情緒を醸し出しています。収録曲は他に、「ソナチネ」「12のワルツ」「ドイツ舞曲」「15の独創的舞曲」などで、ヴァイオリンとギターの紡ぎ出す優美な音楽サロンへといざなってくれるアルバムです。(ドイツ・グラモフォン 471568 2002年2月録音 輸入盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1797年 誕生 フランツ・シューベルト(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 オンシジウム撮影地 大阪府堺市 2006年1月24日

2006年01月31日

コメント(2)

-

スヴェトラーノフ 「ピアノ協奏曲」/シンピジウム

『今日のクラシック音楽』 スヴェトラーノフ作曲 ピアノ協奏曲ハ短調 指揮者エフゲニー・スヴェトラーノフ(1928-2002)には「爆演型指揮者」というすごい形容が使われて久しくありません。 たしかに彼の指揮では他の指揮者では聴かれない強烈なインパクトを感じます。ティンパニーの鋭い打音、ブラスの咆哮、弦楽器での甘く切ない情緒表現など、特異性と強烈な個性を感じさせる演奏が非常に多いですね。強大・強烈なパワー、重量感ある豪快な響きが特徴として挙げられる指揮者で、パワーを全開にして鳴り響かせる演奏。 突き刺してくるような、唸りをあげるような重量感溢れるブラスの咆哮。雷鳴一閃のようなティンパニー。まさに地響きをたてて走る重戦車のような鳴りっぷり。まさに「豪快型」の典型のような演奏。一転して叙情的で濃密なロシアロマンを感じさせる哀愁あふれる感情表現。「爆演」とは誰が最初に呼んだのか、言いえて妙なる比喩の演奏。その典型的な例としてレスピーギの「ローマ三部作」の演奏が残されており、強烈な音楽を展開しています。吼えるところは徹底的に吼えてるいるし、甘美なところは連綿とした美しさをこれでもかと訴えてくる演奏は、他に例を見ないほどの凄い演奏を繰り広げています。そのスヴェトラーノフの作曲について紹介しているのはnouhime2000さんの日記でした。この人のページで紹介されている曲がピアノ協奏曲ハ短調。非常に興味を覚えて早速CDを購入して聴いてみました。 CDから流れ出た音楽を聴いてびっくり。 予めnouhime2000さんの日記記事を読んでいておよその推測はしていたもののこれほど甘い美しい旋律とは! まさにロシアン・ロマンチシズムに溢れています。 この曲のどこを切っても「ロマンティシズム」があふれ出てきます。まさにクラシック音楽の「演歌調」といった趣きの曲で、1976年に書かれた曲だなんて信じられない現代音楽。しかし、2楽章構成の極上の「癒しの」ピアノ協奏曲でした。 作曲家名を知らされずに聴けば「ラフマニノフ」と答えてしまうほどのロマンティックなピアノ協奏曲。 スヴェトラーノフはやはりロマンティストなんだ、だから他の曲を指揮してもあれほどの濃厚な色づけをできる指揮者なんだと、納得するほどの大甘の旋律。 100年前にタイムスリップしたかのような感じを受けました。ロシア音楽、ロシア・ロマンティシズムのファンなら必聴の曲です。このCDです。ヴラディーミル・オフチニコフ(P) アレクサンドル・ドミトリエフ(指揮)サンクトペテルブルク交響楽団 ↓(Water Lily Accoustics USA 75 輸入盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1963年 没 フランシス・プーランク(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 シンピジウム撮影地 大阪府堺市 都市緑化センター 2006年1月24日

2006年01月30日

コメント(10)

-

亡き児をしのぶ歌/シクラメン

『今日のクラシック音楽』 マーラー作曲 歌曲集「亡き児をしのぶ歌」「露の世は露の世ながらさりながら」(小林一茶)グスタフ・マーラー(1860-1911)には2つの違った作品ジャンルがあります。 一つは歌曲、もう一つは交響曲に大別されます。歌曲には歌曲集「さすらう若人の歌」、「子供の魔法の角笛」、「リュッケルトの5つの詩による歌曲」などが今日も演奏会や録音で採り上げられている有名な歌曲集ですが、もう一つ、歌曲集「亡き児をしのぶ歌」があります。マーラー歌曲の大きな特徴は、モーツアルト、ベートーベン、シューベルト、シューマン、ブラームスの書いている伝統的なピアノ伴奏から、オーケストラ伴奏にしていることが挙げられます。ピアノという単一楽器による音楽世界から、オーケストラによる色彩豊かな音色によって、歌われる詩の世界がよりいっそう深い、豊かな表現による音楽世界を描いてるところに、マーラーの歌曲と他の作曲家のそれと大きな違いが表われています。この歌曲集「亡き児をしのぶ歌」は、ドイツの詩人フリートリッヒ・リュッケルト(1788~1866)が二人の幼子を相次いで亡くしたことを嘆いて書いた詩の中から5編を選んで、それに音楽を付けています。作曲年は1901~1904年とされています。 マーラーがその夫人アルマと結婚したのが1902年ですから、この歌曲集は結婚前から書かれていたことになります。 1901年に3曲、1904年に残りの2曲が書かれたと言われています。結婚後、マーラーとアルマには二人の女の子が生まれていますが、流行病によって長女アンナをわずか4歳と八ヶ月で幼い命を奪われています(1907年)。 この歌曲集が完成して約3年後のことです。まるで自分の娘の死を予感していたような出来事です。「いま太陽は、晴れ晴れと昇ろうとしている。 夜の間に、まるで何の不幸もなかったかのように・・・・」と、悲痛な言葉で歌い出される第1曲「晴れやかに日は昇る」から、愛児を亡くした父親の悲痛な嘆きが伝わってきます。そして曲を追うごとに父親の悲しみが深く、切々と歌われていきます。第2曲「いま私にはよくわかる、なぜそんな暗いまなざしで」を経て、第3曲「お前のお母さんが」では、寂しさをいっぱいに湛えたイングリッシュ・ホルンの旋律で始まり、「お母さんが戸を開けて入ってくる時に一緒に見られた、お前の姿はもう見られない」と歌われて、いっそうの悲しみを誘う曲となっており、五曲中で最も聴く者の胸を打つ曲ではないでしょうか。第4曲「子供たちはちょっと出かけただけ、とよく私はよく考える」、第5曲「この嵐の中で」は、子供の葬儀に立ち会わねばならない悲しみから、やがて諦念の情に変わっていき、最後は静かに全曲を閉じています。この歌曲集「亡き児をしのぶ歌」は1905年の今日(1月29日)、マーラー自身の指揮でウイーンで初演されています。 しかし、この初演以後にマーラーは二度とこの曲を指揮することはなかったと伝えられています。冒頭に紹介しました一茶の句も、彼の愛娘「さと」を亡くした悲しみから書かれた俳句と伝えられており、今更ながらに「五・七・五」の短くも深い感情表現の豊かさに驚かされています。私事になりますが、この曲は紹介盤のLP時代から好きな曲でしたが、平成4年に20歳目前の長男を突然の病気発作でわずか数時間で亡くしたことから、今でもこの曲は封印をしたままになっています。 マーラーが二度とこの曲の指揮をしなかったとう心情が、痛いほど理解できます。愛聴盤 ジャネット・ベイカー サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団(EMIレーベル 5669812 1967年録音 輸入盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1862年 誕生 フレデリック・ディーリアス(作曲家)1905年 初演 マーラー 歌曲集「亡き児をしのぶ歌」1962年 没 フリック・クライスラー(ヴァイオリニスト・作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 シクラメン撮影地 大阪府堺市 都市緑化センター 2006年1月24日

2006年01月29日

コメント(4)

-

フォーレ「レクイエム」/カーネーション

『今日のクラシック音楽』 ファーレ作曲 「レクイエム」ガブリエル・フォーレ(1845-1924)は近代フランス音楽の歴史の中で、地味ながら繊細で抒情性豊かな作品を少なからず遺しています。 フォーレは音楽学校でサン=サーンスなどから教育を受けた人で、後にラヴェルを育てたりチェリストのピエール・フルニエなどを教えています。彼はオルガン演奏が得意だったようで、パリのサン・シュルピース寺院やマドレーヌ寺院のオルガン奏者として名をとどめており、敬虔なカトリック教信者であったようです。そのフォーレが書いた作品で最も有名な曲の一つに「レクイエム」がありますが、こうした彼の教会・寺院でのオルガン奏者という経歴から推して、生れるべきして生まれた教会音楽なのかも知れません。フォーレは79歳で1924年に亡くなっていますが、晩年に差し掛かった1905年(60歳)にパリ音楽院の院長に迎えられて、多くの音楽家を育てたことだと思います。そんなフォーレの作品にはピアノ五重奏曲やピアノ曲「夜想曲」、組曲「ペレアスとメリザンド」(オーケストラ曲)、歌曲「夢のあとに」などど並んで、彼の名を音楽史に永遠に刻み込んでいる「レクイエム」という名作があります。「レクイエム」はキリスト教会の葬儀の儀式で使われる亡くなった人の安息を祈る音楽で、「死者のためのミサ曲」です。この音楽はモーツアルト、ベルリオーズやヴェルディなどによっても書かれており、いずれも名作として今日でも人気のある曲で演奏会や録音などで採り上げられています。しかし同じ「レクイエム」でも、このフォーレの作品はこれらの作曲家の書いた音楽とは少し違っています。他の教会音楽と同じで、この「レクイエム」にもラテン語に定められた式文があり、音楽の構成などにも決まりがあり、そうした定められたことに準拠して音楽が作られるのですが、フォーレはそうした取り決めを無視したように自分の書きたい音楽を書いたのです。「レクイエム」で最もドラマティックな「怒りの日」を省き、「ベネディクトス」の代わりに「ピエ・イエス(ああ、イエスよ)」を書き、最後に「イン・パラディスム(楽園にて)」という安らぎの言葉で終わる音楽を置くなど、彼独特の工夫を凝らして書いています。 ですからモーツアルトやヴェルディ、ベルリオーズなどの同名作品とは自ずと違いがあります。大きな違いは、フォーレの工夫により全曲が繊細で優美、清澄な音楽となっています。 全曲で40分近くかかリマスが、7つの部分から構成されており、私が最も好きなのが第4部の「ピエ・イエス」と最後の「イン・パラディスム」です。第4部のソプラノの清らかさがとても魅力的で、まるで癒しの音楽のようです。 また最後の曲はオルガンの響きが例えようもなく美しく、天国とはこういうところなのかと思わずにおれない音楽です。繊細、優美、清澄という言葉がぴったりの素晴らしい「レクイエム」です。1892年の今日(1月28日)、この「レクイエム」がパリ・サンジェルヴェ教会で初演されています。しかし、この曲の初演日の特定は難しいようです。最初に書かれた5曲だけで1888年にマドレーヌ寺院でフォーレ自身の指揮で行われており、1892年になって全7曲の形となって初演されています。その後フォーレが弦楽5部に管楽器を加えた二管編成に変更した版で1900年5月にリールで初演されています。この版が、現在一般的に使われて演奏されているスコアのようです。愛聴盤 アンドレ・クリュイタンス指揮 パリ音楽院管弦楽団 エリザベート・ブラッスール合唱団 ディートリッヒ・フィッシャー=ディースカウ(Br)、ヴィクトリア・デ・ロス・アンヘルス(S) (EMI原盤 東芝EMI TOCE-3067 1962年2月・5月録音)この盤はLP時代からの愛聴盤ですが、96年にGrandmasterシリーズの1枚として再発売されたデーターです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1887年 誕生 アルトゥール・ルービンシュタイン(ピアニスト)1892年 初演 フォーレ 「レクイエム」1935年 没 イッポリトフ=イワーノフ(作曲家)1947年 没 レイナルド・アーン(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ともの『今日の一花』 カーネーション撮影地 自宅 2006年1月27日

2006年01月28日

コメント(10)

-

ラフマニノフ 交響曲第2番/寒咲き花菜

『今日のクラシック音楽』 ラフマニノフ作曲 交響曲第2番ホ短調 セルゲイ・ラフマニノフ(1873-1943)はロシアの香りをいっぱいに携えて、その薫りをふんだんに散りばめた、叙情性に溢れた美しい音楽を数多く書き残した作曲家でした。 まさに上品で気品の漂う音楽がロシア・ロマンティシズムに包まれて表現されています。ラフマニノフは12歳からモスクワ音楽院で学ぶほどの、「天才的」な音楽家であったようで、チャイコフスキーとも面識があり、尊敬をしていたようです。 だからラフマニノフの音楽はチャイコフスキーの作風を受け継ぐかのような濃厚な、ロシアの哀愁を歌い上げていますが、ラフマニノフの音楽にはどこか上品さとか気品とかのエレガントな美しさ・情緒を醸し出しているのが、チャイコフスキーの音楽との大きな違いであるように感じます。ロシア帝政時代の貴族の生まれであったラフマニノフの子供時代からの育った環境というものが、色濃く彼の音楽に映し出されているように思えます。ラフマニノフは1897年(28歳)に交響曲第1番を発表しましたが、酷評とも言われるほどの不評が彼を精神的病苦に追い込まれてしまいました。 それまでにはピアノ協奏曲第1番が初演されて、新鋭作曲家として音楽界に迎えられていただけに、また自信を持って発表した第1番の交響曲だったようで、繊細な神経が災いしてノイローゼとなってしまい、2年間ほどは全く作曲活動が出来ないほどだったようです。その彼を救ったのがニコライ・ダール博士という催眠療法の名医でした。 ダール博士はラフマニノフをわずか4ヶ月でもとの精神状態に戻したのでした。 そして再び作曲意欲に燃えて書かれたのが、最も有名な「ピアノ協奏曲第2番」でした。 1901年10月の初演が大成功に終わり、彼は作曲家として、ピアニストとして再び栄光の道を歩み始めました。しかし、その頃のロシアは帝政の歪みが現れ始めており、騒がしい世の中に変化して行き、彼自身も病を患って静養を兼ねてドイツのドレスデンに移りました。 そこで書かれたのが今日の話題曲の交響曲第2番ホ短調 作品27でした。 そして1907年の春に曲が完成しています。「ピアノ協奏曲第2番」で大成功を収めたあとの交響曲で、全体に濃い、ロシア的なリリシズムに彩られた音楽で、第2番の協奏曲の作風をそのまま踏襲しているかのような暗く、切ない、ロマン的な、まるで映画音楽のような美しい旋律が、全楽章を覆っている音楽です。叙情的な旋律に満ちており、音楽の色彩感は豊穣で、ロシア的なメランコリックな情緒が漂う、濃厚なロマンティシズムに包まれた音楽です。特に、第3楽章の「アダージョ」は有名で、メランコリックで、甘く、濃厚なロシア的なロマンの薫りが匂い立つような音楽で包まれた楽章です。 私はその美しさはチャイコフスキーの音楽以上だと感じています。 ドレスデンで書かれたこの曲は、ラフマニノフにとっては望郷の想いだったのかも知れません。映画広告風な言葉ですと「ハンカチをご用意下さい」楽章で、失恋した人、誰かを亡くした人、ブルーな気分の人、落ち込んでいる人は聴かない方がいいかも知れません。 それほどに聴く人の心に、甘美な寂寥感が入り込んでくるアダージョです。 ハンカチがやはり必要でしょうね。逆に愛する人と聴くときは、優しく懐に包まれて聴きたくなるような気分にさせる音楽です。1908年の今日(1月27日)、この交響曲第2番が旧ロシアのペテルブルグで初演されて大成功を収めています。愛聴盤 ジェイムズ・デブリースト指揮 東京都交響楽団(FONTECレーベル FOCD9240 1994年11月7日 東京文化会館ライブ録音)凄い演奏が現れたものだと買ってすぐに聴いた感想でした。 今までにスヴェトラーノフ盤、オーマンディ盤、ポール・パレー盤、プレヴィン盤、ザンテルリング盤、それにジンマン指揮のボルティモア管の生演奏などで、随分と素晴らしく、美しい演奏を聴いてきましたが、今までの演奏が何だったのかと思うほどの素晴らしい演奏で、しかもこれが定期演奏会の録音であることに驚きです。ラフマニノフ特有の息の長いフレーズをしなやかに歌わせており、情熱的な第2楽章も決して大げさにならず慎ましやかでありながら、ラフマニノフの情熱がどのフレーズにも息づいているような表現が素晴らしく、特に第3楽章の「アダージョ」は都響を自在に操りながら、長い美しいフレーズを連綿とした情緒で歌わせています。しかもこの時の演奏会がデブリーストと都響のデビューだったと知って、なお更驚いた演奏です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1756年 生誕 W.A.モーツアルト1823年 生誕 エドアール・ラロ(作曲家)1901年 没 ジュゼッペ・ヴェルディ(オペラ作曲家)1908年 初演 ラフマニノフ 交響曲第2番1958年 没 エーリッヒ・クライバー(指揮者 カルロスの父)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 寒咲き花菜撮影地 大阪市長居植物園 2006年1月19日

2006年01月27日

コメント(6)

-

ボロディンの室内楽/山茶花(2)

『今日のクラシック音楽』 ボロディン作曲 弦楽四重奏曲第2番アレクサンドル・ボロディン(1833~1887)はバラギレフに師事しており、ロシア5人組の一人として国民楽派と呼ばれており、現在でも演奏機会の多いのが交響曲第2番、オペラ「イーゴリ公」、それに交響詩「中央アジアの草原にて」が挙げられます。しかし、彼は作曲のかたわら、化学者としての道を生涯を通して過ごした、ちょっと変わった作曲家でした。音楽はむしろ化学研究の余暇として活動していたとも言われています。ボロディンの音楽は中央アジアやアラビアの音楽・旋律などに影響を受けていて、東洋的な情緒と味わいのある旋律が随所に見られるのが特徴です。そのボロディンの傑作の一つで、室内楽の音楽史における全作品の中でも最も人気のある曲の一つに「弦楽四重奏曲第2番」があります。この曲は、1881年8月に作曲されており、和声や調性の変化によって微妙な彩りの移り変わりを情緒豊かに歌い上げて、ロシア的・スラブ的な抒情に溢れた音楽でありながら、西欧の古典的な様式にそって書かれており、その融合というか統一感が素晴らしく生きている曲の一つです。各楽章の主旋律が非常に明確で、スラブ的な哀愁と濃厚なロシアのロマンティシズムが豊かに流れる美しい作品で、特に、第3楽章は「ノットゥルノ(夜想曲) アンダンテ」と記され、哀愁感のあるロシア的な美しいメロディがチェロで歌われており、この楽章が色々な楽器や編成の音楽用として編曲もされているほどに、美しい、有名な旋律です。憂愁と哀感、幻想と色彩豊かなロシア的な素晴らしい室内楽作品で、1882年の今日(1月26日)、ロシアのペテルブルグ帝室ロシア音楽協会の演奏会で、同協会の弦楽四重奏楽団によって初演されています。愛聴盤 エマーソン弦楽四重奏団(ドイツ・グラモフォン 4455512 1984年録音)収録は他にチャイコフスキーの弦楽四重奏曲第1番、ドヴォルザークの「アメリカ」という好カップリングが魅力です(私が聴いていますのはドヴォルザークが収録されていない、初出当時の盤です)。↓エマーソン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1882年 初演 ボロディン 弦楽四重奏曲第2番1911年 初演 R.シュトラウス オペラ「ばらの騎士」1947年 誕生 ジャクリーヌ・デュプレ(チェロ奏者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 山茶花(さざんか)都市緑化センターを訪れたのですが、花はまるで冬枯れのような状態で、「シシガシラ」という濃いピンクの山茶花も相当傷んでいる状態の中で、この白い山茶花だけが比較的被写体となる花でした。白飛びという撮影の際の現象を避けるために、思い切ってシベ中心にFAマクロ100mm f2.8レンズを使用して撮ってみました。撮影地 堺市 都市緑化センター 2006年1月24日

2006年01月26日

コメント(6)

-

山茶花(さざんか)/アート・ブレイキー

ともの『今日の一花』 山茶花撮影地 堺市 都市緑化センター 2006年1月24日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』 1819年 初演 ロッシーニ オペラ「シンデレラ」1886年 誕生 ウイルヘルム・フルトヴェングラー(指揮者)1909年 初演 R.シュトラウス オペラ「エレクトラ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽』 アート・ブレイキー 「キャラバン」 今日も昨日に引き続きモダンジャズの話題です。 今日の話題は、私がジャズに挽かれるきっかけとなったアート・ブレイキー(ドラム)とジャズメッセンジャーズです。1961年にブレイキーが率いるジャズメッセンジャーズが来日して、日本にジャズ旋風を起こしました。 クラシック音楽に傾倒していた私でしたが、ブレイキーの激しいドラムセッションに魅入られていました。 以後、クラシック音楽ほどではありませんが、60年代のモダンジャズ全盛時代の独特の音楽に耳を傾ける時代がありました。ブレイキー以外にマイルス・デビス(トランペット)、ジョン・コルトレーン(サックス)、ソニー・ロリンズ(サックス)、それにモダンジャズ・クワルテットやジャック・ルーシュエなどの演奏を楽しんでいました。先日からそうしたジャズのCDをラックから取り出して聴いているのですが、やはりアート・ブレイキーには一方ならぬ想いがあります。私のジャズへの門戸を開いてくれた人でしたから。そのアート・ブレイキーとジャズメッセンジャーズの録音に「キャラバン」というLP盤がありました。 「キャラバン」はデューク・エリントンとファン・ティゾールの合作でできた名作ですが、ブレイキーはそれをメンバーと共に実に楽しそうに演奏しています。 録音が1962年ですから、ファンキージャズというスタイルを確立して、世界中に黒い旋風を巻き起こしていた全盛期の頃の録音で、それがCDとして復刻されています。この録音は2管編成でなくて、3管編成(トロンボーンを追加)で演奏しているので、音楽に多彩さが加わり、厚みも加わっています。この「キャラバン」、何と言ってもすごいのがブレイキーのドラムセッションです。 いきなりドラムソロから始まり、リズムがラテン風にシダー・ウオルトンのピアノで刻まれてから、名テナー・サックスのウエイン・ショーターが加わった3管で旋律が歌われます。ここが素晴らしいのですが、クライマックスは延々とつづくブレイキーのドラムソロです。実に派手なバトンテクニックで聴く者を圧倒します。そして音楽を派手に盛り上げていく手腕に酔っていました。やはり私のジャズ体験の原点はアート・ブレイキーだな、と改めて実感しました (リヴァーサイド原盤 BMGファンハウス VICJ41097 1962年録音)

2006年01月25日

コメント(2)

-

葬送 ゲイリー・バートン/胡蝶蘭(4)

『今日の音楽』 「葬送」ゲイリー・バートン今日はクラシック音楽ではなくてモダン・ジャズの話題。なのにこのテーマを選んでいると怒られるかも知れません。 でも、クラシック音楽と同様に、私にはモダンジャズはとても好きな音楽ジャンルです。年間を通しても聴く機会の多いジャンルです。そんなジャズ鑑賞歴の中でも、とても気に入っている盤を今日は書いてみようと思います。「A GENUIN TONG FUNERAL/GARY BARTON」という1枚です。ゲイリー・バートンはとても刺激的なヴィブラフォン奏者で、30年前に「ピークス」というLP盤を買って聴いて以来、MJQのミルト・ジャクソンと共に一番気に入っているバイブ奏者です。その彼がジャスピアニストであり、作曲家でもある女流のカーラ・ブレイとコラボレーションプレイを行なった、とても刺激的な1枚の録音盤が今日の話題にした1枚です。「葬送」とはカーラ・ブレイが作曲した意欲的な試みのジャズで、「死」と「葬送」をテーマにした音楽です。東洋のドラマティックな葬送からヒントを得て、ちょっと異様な雰囲気のジャズ音楽が生まれています。ここに流れている音楽は、あくまでもアメリカジャズが基調になっていますが、東洋的な、日本的な旋律が随所に現れてきて、東洋の「生と死」の輪廻のような思想が描かれているような感さえ受ける音楽です。ファンキーなモダンジャズとは一線を画した作風で、あたかも「ニュージャズ」といった雰囲気で、「葬送」を新しいサウンドで華麗に色彩豊かに表現しているドラマティックでカラフルな作品として、音楽が浮き彫りにされている名作の部類にはいる曲ではないでしょうか。ゲイリー・バートンクワルテットが中心となっていることは言うまでもなく、縦横無尽にバートンのバイブが澄んだ響きで活躍しており、カーラ・ブレイの華麗なピアノが演奏の素晴らしさを守り立てています。それにラリー・コエルのギターも美しく、瞑想的なテナー・サックスが東洋的な旋律を奏でているのも魅力です。静かに始まる葬送の音楽が、やがて各プレーやーの咆哮に似た賑やかなジャズとなり、やがて活気に満ちたジャムセッションとなり、葬儀が終われば生ある者が、普段と変わらぬ喧騒の日常生活に戻っていくような、そんな様を描いているような、画期的なモダンジャズの実験的な音楽です。ご興味ある方は一聴をお薦め致します。(RCA原盤 BMGファンハウス BMCJ38092 1967年録音)ゲイーリー・バートン(Vib) ラリー・コリエル(g)、ステイーウ・スワロー(b)、カーラ・ブレイ(ピアノ・オルガン、指揮)、他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1835年 初演 ベッリーニ オペラ「清教徒」1960年 没 エドウイン・フィッシャー(ピアニスト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 胡蝶蘭(4) 撮影地 大阪市長居植物園 2006年1月19日

2006年01月24日

コメント(2)

-

バルトーク ピアノ協奏曲第2番/胡蝶蘭(3)

『今日のクラシック音楽』 バルトーク作曲 ピアノ協奏曲第2番ベラ・バルトーク(1881-1945)は数多くのピアノ音楽・作品を書き残しています。彼の作曲した作品の中でピアノ音楽は常に自身の座右の楽器であったのかと思わせるほどピアノ作品が多く残っています。有名な153曲にも及ぶ「ミクロコスモス」を初め、「子供のために」や「組曲」などが今日でも演奏会や録音曲として採り上げられています。そして管弦楽を伴う協奏曲も3曲遺されており、他にも「2台のピアノと打楽器のためのソナタ」、それをオーケストラに編曲した「2台のピアノための協奏曲」もあります。これらのピアノ作品の一つとして特徴づけられる作風に、このページの過去のバルトークの作品紹介にも言及しています、コダーイと共にハンガリーやルーマニアなどのバルカン地方をあるいて採集した農民音楽や民謡が基調にになっているのは顕著な例として挙げられますが、もう一つの特徴として「打楽器的」なピアノの性格を挙げることができます。ピアノは、ハンマーで叩くという鍵盤と打楽器的な要素の組み合わさった楽器であるところに着眼して書かれているピアノ作品が多いのもバルトーク作品の特徴です。バルトーク以前の作曲家は、そうした「ハンマー的」なピアノという楽器の理屈をしりながらも、ピアノに旋律的で和声的な響きを追求してピアノ作品を書いていましたが、バルトークはそれに更に「打楽器的」な一面を強調して書いたのがピアノ協奏曲で、それが顕著に表現されているのが,このピアノ協奏曲第2番です。この打楽器的な音楽は、おそらくハンガリーの独特の楽器である「ツィンbロム」からヒントを得ているのではないでしょうか。伝統的な旋律と和声の響きに挑戦するかのような、リズミックなピアノ音楽を試みているところにこの協奏曲の特徴を見出すことが出来ます。第1楽章などは、弦楽器が休止されており、ピアノの打楽器としての奏法が特に強調されています。一種の不協和音的な音楽が、エネルギーの爆発のように、金管楽器と打楽器によって彩られています。第2楽章になってようやく弦が音楽に参加しており、左手による白鍵が7音連打される部分藻あり、いっそう「打楽器的」要素の強い音楽となっています。第3楽章は循環方式のように書かれており、ロンド形式となって一層色彩的なリズムの強調がなされています。まさに画期的な技法を要求される20世紀ピアノ音楽の先駆的な役割とバルトークの孤高の精神を描いているように感じます。そのピアノ協奏曲第2番は、1833年の今日(1月23日)ドイツ・フランクフルとで初演されています。愛聴盤 ウラジミール・アシュケナージ(P) サー・ゲオルグ・ショルティ指揮 ロンドンフィルハーモニー(DECCAレーベル 473271 1978年録音 輸入盤)2枚組みCDでチョン・キョン・ファのヴァイオリン協奏曲が収録されています。私の持っている盤はそれぞれ単売ですが、同じ音源です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1933年 初演 バルトーク ピアノ協奏曲第2番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 胡蝶蘭撮影地 大阪市 長居植物園 2006年1月19日

2006年01月23日

コメント(2)

-

G線上のアリア/胡蝶蘭(2)

『今日のクラシック音楽』 「G線上のアリア」有名な大バッハの「アリア」は彼の書いた管弦楽組曲第3番の第2曲に演奏される曲ですが、これをヴィオリンのG線1本で弾くように編曲されて有名になったのが「G線上のアリア」です。クラシック音楽には編曲された曲がオリジナルよりも有名になってしまうことが多いのですが、この「G線上のアリア」はその例の典型的な例でしょう。編曲によってオリジナルより有名になってしまっても、名前はやはりその曲を作曲した人の名前が前面に出てしまって、編曲者の名前が広く知れ渡ることが少ないことが多いのです。この「G線上のアリア」をヴァイオリン演奏用に編曲したのが、アウグスト・ヴィルヘルム(1845-1908)というヴァイオリニストなんです。 彼の編曲によってオリジナルの「アリア」が一躍クラシック音楽の定番のようになっていますから、ヴィルへルムの功績は大と言ってもいいでしょう。他にはシューベルトの「アヴェ・マリア」、ドヴォルザークの「ユーモレスク」、ショパンの「夜想曲」などがあります。G線1本で奏でられるこの「アリア」は実に効果的に編曲されていて、瞑想的な気分の名曲です。 昨日はワーグナーの楽劇「トリスタンとイゾルデ」を聴いていた私には、いっぷくの清涼剤のような気分の曲です。そのヴィルヘルムが1908年の今日(1月22日)、ロンドンで亡くなっています。 偉大な編曲者、ヴァイオリニストを偲んで、今日はこの小品を楽しんでみょうと思います。愛聴盤 前橋汀子(Vn) (SONYクラシカル SICC-4 2000年録音)ヴァイオリン小品100選の最後にリリースされた小品集録音盤です。↓前橋汀子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1857年 初演 リスト ピアノソナタ ロ短調1859年 初演 ブラームス ピアノ協奏曲第1番1908年 没 アウグスト・ヴィルへルム(ヴァイオリン奏者)1916年 誕生 アンリ・デュティユー(作曲家)1926年 誕生 オーレル・ニコレ(フルート奏者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 胡蝶蘭(2)昨日に続き長居植物園の胡蝶蘭です。 撮影地 大阪市長居植物園 2006年1月19日

2006年01月22日

コメント(12)

-

ドミンゴの「トリスタンとイゾルデ」/胡蝶蘭

『今日のクラシック音楽』 ドミンゴの楽劇「トリスタンとイゾルデ」リヒャルト・ワーグナー(1813-1893)のオペラはどれも演奏時間が長く、いかに音楽に魅惑されると言っても全曲を一気に聴き通すのは難しいのが、私の常なるこの人のオペラ・楽劇作品の体験の最初の難関です。 音楽に浸っている最中に電話がかかったり、宅配便が届いたり、来客があったりすると緊張の糸が切れてしまうことが、過去にも随分とありました。聴き直すことが難しく、途中でやめてしまうことが何度も何度もありました。買ってきたばかりのCDを一気に聴き通したのはフルトヴェングラー盤のみで、それも真夜中の12時頃からヘッドフォンで聴いて出来たことでした。真夜中なら邪魔をするものがないだろうと思ってやったことでした。手許にはこの「トリスタンとイゾルデ」のCDが、フルトヴェングラー、ベーム、バーンスタイン、カラヤン、それに2004年発売のティーレマンとスエーデンオペラ(Naxos)とあり、これらの中から選んで、この楽劇の初演記念日に聴くというサイクルを繰り返してきました。そんな手許のCDの中でもフルトヴェングラーの古い52年録音盤の演奏を最も気に入っており、音質の悪さを我慢して聴くだけの価値のある、大げさな表現をすると「人類の遺産」と呼べるほどの、まるで麻薬患者になったようなフルトヴェングラー体験を繰り返してきました。謂わば、「フルトヴェングラーの呪縛」状態があの真夜中に聴いた体験以来続いていました。その「呪縛」を解き放ってくれる演奏・録音盤が昨年リリースされました。2004年11月から2005年1月にかけて録音された、プラシド・ドミンゴがトリスタンを歌ったEMI盤がそれです。昨年の9月にリリースされて以来、今日まで何度も聴き直すほどの演奏で、とりわけドミンゴのトリスタンが素晴らしい!最近は新録音、とりわけオペラ全曲盤は金がかかり過ぎてレコード会社各社は、過去の巨匠と言われる演奏家の放送音源が夥しいほどの数でリリースされている中で、この新録音はEMIとしても並々ならぬ決断があったのではないかと思いますが、それを上まわるドミンゴの熱意だったと言われています。64歳のイタリアオペラ歌手のワーグナーへの挑戦! 発売当日に買い求めて、やはり真夜中に全曲を通して聴きました。ドミンゴの歌唱は、今までに聴いていましたフルトヴェングラー盤のズートハウス、カラヤン盤・ベーム盤のヴィントガッセン、バーンスタイン盤のホフマンとは明らかに異質のヘルデン・テナーで、まさに輝かしい、青春真っ盛りの若いトリスタンを歌い上げており、全曲を通してドミンゴの気迫が伝わってくるような歌唱には驚いたのと、深い感銘を覚えました。2005年1月の録音ですから、すでに64歳になっているドミンゴの歌手としての歌唱の結晶がこのトリスタンに凝縮されているように感じます。力のある声と輝き、柔軟で繊細な表現などで魅了してきたドミンゴは、このトリスタンでも独特の楽劇世界を作り上げています。彼の独特の透明な声の響きで、トリスタンの喜び、陶酔と快楽、失意と怒りなど変化する若い男性の感情を見事に表現しています。この録音までに10年がかりで、ドミンゴは「トリスタン」を研究してきたと伝えられています。これまでに彼のワーグナー歌唱はオペラ「ローエングリン」(ショルティ盤)で素晴らしい「白鳥の騎士」を聴いて楽しんでいましたが、「ローエングリン」とは明らかに歌唱が異なる「トリスタン」で、これほどの若さ溢れるトリスタンを聴いた体験はありません。イゾルデを歌うニーナ・シュテンメ(S)も素晴らしい歌唱で、これまでビルギット・ニルソンやベーレンスの歌唱に親しんできました私には、とっても新鮮な歌唱に感じて、それまで熟年のイゾルデといったイメージが払拭されて、実に若々しいイゾルデが出現しています。それにアントニオ・パッパーノの指揮も素晴らしい。 この楽劇は指揮者の力量が問われるというか、この長丁場の楽劇をどう聴かしてくれるのかという楽しみが、歌手とは別の楽しみもあるのですが、これまでの「巨匠」たちの演奏の薄いヴェールをかぶせられた無限旋律の魅力とは、一線を画す実に見晴らしの良い音楽を展開しています。しかも音の響きが実に明快で、波のうねりのような無限旋律をドラマティックに語る様はとても新鮮な感じを受けました。これは昨年購入しましたCDの中でも、ミンコフスキーのラモー管弦楽曲集、ムター(Vn)のモーツアルト協奏曲集、ハーン(Vn)の同じくモーツアルトのソナタ、キーシン(P)のロシア音楽と共に、もっとも印象に残った後世に語り継がれるべき演奏で、私からフルトヴェングラー盤の「呪縛」から解き放ってくれた、現代の望み得る最高の「トリスタンとイゾルデ」だと思います。ドミンゴはこの録音セッションに臨み、こんな言葉を残しています。「トリスタンとイゾルデの役作りは、他のオペラは全く違います。これはとてつもない作品であり、取り組めば取り組むほど、自分の中でどんどん大きなものに育っていくような作品なのです。トリスタンは最も挑戦的で最も困難な役ではありますが、とても好きな役です。 自分にとってこの録音は、唯一絶対的なものです」 (EMIレーベル 5580062 2004年11月ー2005年1月録音 輸入盤)1941年の今日(1月21日)、プラシド・ドミンゴはスペインで誕生しています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1930年 初演 ショスタコービチ 交響曲第3番「メーデー」1941年 誕生 プラシド・ドミンゴ(テノール)1948年 没 エルマンノ・ヴォルフ=フェラーリ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 胡蝶蘭昨日の水仙と同じく、一昨日に訪れた長居植物園内の緑化センターに鉢植えで咲いていた胡蝶蘭です。 4鉢がそれぞれ淡い色や濃い色で楽しませてくれました。園内の他の花といえば昨日掲載の水仙と寒咲き花菜くらいでしたから、これらの胡蝶蘭をすべてFAマクロで色々な角度から撮ってみました。ある意味では撮影の勉強を兼ねて撮っていたようなものですが、案外満足できる画像が多く、これからの1週間を「胡蝶蘭シリーズ」にして毎日アップしようかと真剣に考えています。撮影地 大阪市長居植物園 2006年1月19日

2006年01月21日

コメント(2)

-

指揮の空振り/水仙

『今日のクラシック音楽』 指揮の空振り 「春の祭典」一昨日(1月18日)の産経新聞朝刊におもしろい記事が掲載されていました。 「わたしの失敗」というタイトルで、語っているのはオーケストラアンサンブル金沢の音楽監督であり、NHK交響楽団終身正指揮者の岩城宏之氏。 演奏会で指揮の空振りが起こり、演奏が滅茶苦茶になったというエピソード。 曲はストラビンスキーのバレエ音楽「春の祭典」。岩城は指揮者デビューして今年が50年の節目になるそうです。 その間繰り返し挑み続けてきた難曲が、ストラビンスキーの「春の祭典」だと語っています。 この曲は現代音楽への門戸を開放したかのようなバレエ音楽で、岩城自身も100回近く演奏会で振ってきたそうです。 彼によれば、「人間の能力で覚えられる限界ぎりぎりの難曲」なんだそうです。それでも彼はこの曲を暗譜で振れる、世界でも数少ない指揮者の一人に数えられているそうです。 その彼が演奏会でこの曲を振った本番でとんでもない事態を招いた失敗談を語っているのです。時は1880年、所はオーストラリア・パースのコンサートホール。 オーケストラは当時常任指揮者を務めていたメルボルン交響楽団。 曲は勿論、難曲「春の祭典」。この曲は「変拍子」と呼ばれる部分もあり、複雑なスコアですが冒頭から快調に演奏を続けてきたのですが、第2部の曲の終わる寸前の「生贄の踊り」までやってきた時でした。ここはこの曲のクライマックスで管弦楽、打楽器がまるで大暴れするかのような破天荒な、しかしダイナミックな聴かせどころです。 あと数十秒で曲が終わるところです。ラストスパートをかけた。 トランペットに合図を送った。 「フォルテッシモ!」。 ところが奏者から反応がない。 指揮は空振り。 そして演奏は滅茶苦茶になってしまったそうです。 振り間違いに気付いて調整しようにも後の祭。岩城は両手を大きく広げて演奏を停止させることになった。 わずか4-5秒の出来事。 「ただただ寒い」ほどにホールに静寂が漂ったそうです。しかし、彼は客席に向かって説明したそうです。 「僕のミスでした。ごめんなさい。 途中からやり直します」。 コンサートマスターと小声で、どこからやり直すか相談してオーケストラに伝えていると、客席から温かい拍手が起こったそうです。それでも同じところで同じミスが起こったのですが、今度は何とかオーケストラが対処してくれて、一気にコーダ、終結へとなだれ込むことが出来たそうです。 客席からは何度も彼を呼び出す拍手が起こったそうです。では、どうして「指揮の空振り」が起こったのか? 原因は「頭の中で総譜を2ページ一緒にめくっていた」そうです。 本番は暗譜ですが、練習ではスコアを見ながらリハーサルを行います。愛用の総譜は長年の使用でボロボロ。それでクライマックスの展開の早い難所で、そのボロボロスコアをめくると2ページ一緒にめくっていたそうです。このあと大阪フィルとまた「春の祭典」を演奏した時も、やはり暗譜で振って何事もなかったようです。この「空振り」以来、岩城は常に肝に銘じている言葉が、「記憶に100%の安全性はない」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1855年 没 エルネスト・ショーソン(作曲家)1891年 誕生 ミッシャ・エルマン(ヴァイオリニスト)1892年 初演 カタラーニ オペラ「ワリー」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 水仙昨日は比較的に晴れ間が見えたので、大阪市内の長居植物園に椿を撮ろうと出かけましたが、まだちらほら咲きで写真にならず、他に咲いている花がないかと探していると、水仙が見頃でした。 時間をかけて水仙を寒風の中で撮ってきました。 それにしても、今は植物園の中は花がなくて「寒~い」園内でした。 花を愛でる人たちもいなくて、カメラ片手の人もほんとに少ない寒い園内でした。 撮影地 大阪市長居植物園 2006年1月19日

2006年01月20日

コメント(6)

-

オペラ「トロヴァトーレ」/椿(白西王母)

『今日のクラシック音楽』 ヴェルディ作曲 オペラ「トロヴァトーレ」ジュゼッペ・ヴェルディ(1813-1901)のオペラ「椿姫」「アイーダ」「リゴレット」と共に、彼の書いた人気オペラの一つです。15世紀という時代を背景にして繰り広げられるジプシー老女の復讐物語です。 この老女の母親が先代伯爵の時代に火炙りの刑に処せられたのですが、その時に赤子の白骨が出てきます。 そんな折に伯爵の息子(赤子)も行方不明となり、家系を継いだ息子伯爵がその行方不明の子(男)を探しています。時が経ち、処刑されたジプシー老女の娘がやはり伯爵に囚われます。それは伯爵が恋する女官レオノーラが、そのジプシー老女の息子吟遊詩人マンリーコを慕い、恋しているのを嫉妬して老女を捕らえて吟遊詩人をおびき出します。そのためにレオノーラは毒を飲んで自殺します。怒り狂った伯爵は吟遊詩人を処刑してしまいます。 それを牢獄から見ていた老女は高らかに笑いながら、「これで母の無念を果たした、復讐は終わった! そのマンリーコは、伯爵、お前の探している弟なんだよ」。 火炙りにされた老女は自分の子供を火の中に入れてしまい、伯爵の子はjプシー女にさらわれて養育されていたのが、吟遊詩人マンリーコだったという話です。プッチーニのオペラ「トゥーランドット」と共に、荒唐無稽の物語の典型のような筋書きですが、聴く者を圧倒する声の競演を楽しめるヴェルディ・オペラの真髄のようなオペラです。合唱では「アンヴィルコーラス」、マンリーコのスリリングなアリア「見よ、恐ろしい火を」や、清純なレオノーラのアリア「静かな夜」、「ああ、いとしい人よ」、老女アズチェーナの有名なアリア「炎は燃えて」など、まさにイタリアオペラの歌を聴く醍醐味満載のオペラです。そのオペラ「トロヴァトーレ」が1853年の今日(1月19日)、ローマで初演されています。愛聴盤1.アントニエッタ・ステルラ(S)、カルロ・ベルゴンツィ(T)、フィオレンツィア・コッソット(Ms)、エットーレ・バスティアニーニ(Br)、セラフィン指揮 ミラノ・スカラ座管弦楽団・合唱団(ドイツ・グラモフォン 453118 1963年録音 輸入盤)まさにイタリアオペラ黄金時代のキラ星の如くのスターが集まり、全盛期のオペラ指揮の職人セラフィンの壮絶なドラマ作りに圧倒される永遠不滅と言ってもいいくらいの、ただただ歌の競演に酔うだけの歴史的な名盤です。 ↓セラフィン2.ライナー・カヴァインスカヤ(S)、プラシド・ドミンゴ(T)、フィオレンツィア・コッソット(Ms)、ピエロ・カップチッリ(Br) カラヤン指揮 ウイーンフィルハーモニー(RCA原盤 74321.61951 1978年5月1日ウイーンライブ 輸入盤)↓カラヤン1978年ウイーンに帰ってきたカラヤンが演出も手がけて、ドミンゴ以下当時のスターを並べて繰り広げる曼荼羅絵巻のような、華麗なヴェルディ世界を味わえるウイーンでのライブ音源で、昨年はこの時の映像もリリースされました。↓(TDKコア TBDA0088 )↓カラヤンDVD・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1787年 初演 モーツアルト 交響曲第38番「プラハ」1853年 初演 ヴェルディ オペラ「トロヴァトーレ」1884年 初演 マスネー オペラ「マノン」1909年 誕生 ハンス・ホッター(バリトン)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 椿(白西王母)撮影地 大阪府和泉市 2006年1月18日

2006年01月19日

コメント(8)

-

シャブリエ 狂詩曲「スペイン」/黒川寒咲き花菜

『今日のクラシック音楽』 シャブリエ作曲 狂詩曲「スペイン」フランスの作曲家エマニュエル・シャブリエ(1841-1894)が作曲家として名を残している曲に狂詩曲「スペイン」があります。 多くの作曲家が異国に旅行して、その風土、文化、歴史、美術、文学・詩などに触れてその国にちなんだ、素晴らしい音楽を残しています。 チャイコフスキーやR.コルサコフの「イタリア奇想曲」、 メンデルスゾーンの「イタリア」交響曲、「スコットランド」交響曲、 ラヴェルの「スペイン狂詩曲」など数多くの音楽が書かれています。この狂詩曲「スペイン」も、シャブリエが1882年にスペインを旅行してその風景、音楽、ダンスなどに感動して書かれたそうです。彼はスペイン人ではなくフランス人ですが、降り注ぐかのような陽射しの太陽、底抜けに明るい国民性、賑やかな舞曲など、フランスの洒落た音楽とは違う情熱的な激しさを伴っているのがスペイン音楽の特徴です。弦楽器が歯切れ良くピツィカートを刻んでで始まるこの曲も、スペインの舞曲の一種「ホタ」や「マラゲーニヤ」などのスペイン独特のリズム、旋律を取り入れ、フランス人シャブリエの洒落た軽妙さをまじえた、スペイン舞曲の豊かな色彩感とスペイン風土の味わいを持った曲に仕上がっています。今日、演奏会などで採り上げられるシャブリエの曲は、この狂詩曲「スペイン」と「楽しい行進曲」ですが、今日紹介しますCDには彼の他のオーケストラ楽曲が収録されており、シャブリエの音楽を知り、聴く上にとても貴重なCDです。1841年の今日(1月18日)、エマヌエル・シャブリエが生まれています。愛聴盤 ジョン・エリオット・ガーディナー指揮 ウイーン・フィルハーモニー (グラモフォン ユニヴァーサル・クラシック UCCG3141 95年3月録音)収録されています曲は、「田園組曲」、「ハバネラ」、狂詩曲「スペイン」、「ラルゲット」、「グヴァンドリーム」序曲、「田園前奏曲」、「楽しい行進曲」、「ポーランドの祭り」今月13日にユニヴァーサル・ミュージックから1,600円に値下げされて再発売されています。↓ガーディナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1841年 生誕 アレクシス=エマニュエル・シャブリエ(作曲家)1943年 初演 プロコフィエフ ピアノソナタ第7番1946年 生誕 カティア・リッチャレッリ(ソプラノ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 黒川寒咲き花菜撮影地 大阪市長居植物園 2005年1月油菜科黄色の美しい花がアブラナよりも早い時期から咲き始めます。花は、1月から4月頃まで咲き続けます。暖かい地方では、11月ごろから咲き始めるそうです。花の少ない時期に咲くので、春を告げる代表的な草花です。

2006年01月18日

コメント(2)

-

アルビノーニのアダージョ/シンピジウム

『今日のクラシック音楽』 トマゾ・アルビノーニ作曲 「弦とオルガンのためのアダージョ」トマゾ・アルビノーニ(1671-1751)は「イタリア・バロック音楽」時代に、協奏曲集「四季」など数多くの名品を書残していますヴィヴァルディと同じ頃に、合奏協奏曲集やオーボエ協奏曲などを残しており、少し甘い情緒的なメロディーが際立つ音楽を書き残しています。 今もこれらの曲が演奏会のプログラムを飾り、レコード・CDなどに録音されています。朗々と響き、鳴る弦楽の音色と豊かな歌にあふれたイタリア・バロック音楽は、今も私たちの心を癒し続けています。 その中でもアルビノーニの「アダージョ」はその筆頭に位置する曲で、CDなどで「バロック名曲集」などに必ず収録されています定番曲で、「弦とオルガンのためのアダージョ」というのが正式な名前です。この曲は、アルビノーニ自身が全曲を書いたのではなくて、現代イタリアの音楽研究家レーモ・ジャゾットが、第2次世界大戦中にドイツのドレスデンの図書館から発見された、アルビノーニが書残していましたトリオ・ソナタ ト短調の断片的な数小節のスケッチを元に加筆して「弦楽合奏とオルガン」のために仕上げた曲だそうです。 実に見事に緻密に編曲されているために、あたかもアルビノーニ自身が書いたような音楽になっています。この曲は暗く、荘厳で悲しみの情感に溢れた瞑想的な曲想なのですが、一度聴けば忘れられない美しい旋律で、イタリア・バロック音楽の名品の一つです。 1963年にオーソン・ウエルズがカフカの小説を基に、監督・脚本・主演の三役で製作した映画「審判」(共演 アンソニー・パーキンス)で使われたことで一躍この曲を有名にしています。今日は阪神淡路大震災から11年を迎えた日です。 この震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈りしながら、この曲を聴こうと思います。1751年の今日(1月17日)、アルビノーニが80歳という長寿でその生涯を閉じています。愛聴盤 イタリア合奏団(DENON CREST1000 COCO70721 1988年録音)一昨年12月に「クレスト1000」シリーズとして再発売された「バロック名曲集」というタイトルで、私の聴いています盤と同じ音源で、価格は1,000円と値下げされたお買い得盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1751年 没 トマゾ・アルビノーニ(作曲家)1880年 初演 フランク ピアノ五重奏曲1886年 没 アミルカーレ・ポンキェッリ(オペラ作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 シンピジウム撮影地 大阪府和泉市 2005年11月

2006年01月17日

コメント(8)

-

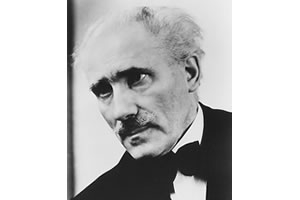

アルトゥーロ・トスカニーニ/千両

『今日のクラシック音楽』 名指揮者 アルトゥーロ・トスカニーニ アルトゥーロ・トスカニーニ(1867-1957)という指揮者は、ある時期には私にとって「神さま」のような存在でした。小学校6年生からクラシック音楽を聴き始めて、本格的に興味を抱いて聴き始めたのが中学1年生でした。その頃はすでにLPという長時間録音ができるレコードが開発されて、それまで竹針で聴いていたSP盤といわれるレコードに取って変わっていた時代で、数は限られていましたが、ステレオ録音盤が商業化され始めた頃でした。その頃の私が好きだった曲は、ほとんどオーケストラ音楽であり交響曲でした。 LPの宣伝は専門誌があり、レコード屋に行けばレコード各社のカタログ小冊子が無料で店頭に並び、毎月一般紙に各社の新譜レコードの広告が掲載されていました。そうした状況でいつも目にする宣伝・広告には指揮者であればフルトヴェングラー、トスカニーニ、クレンペラー、ブルーノ・ワルターが四天王で、ようやく若きカール・ベームやカラヤンがそれに続いていました。四天王のうちフルトヴェングラーとトスカニーニはすでに亡くなっていましたが、LP盤によって復活していた時代でEMIとドイツ・グラモフォンのフルトヴェングラー、RCAのトスカニーニへの賛辞の言葉は毎月のように「レコード藝術」やカタログ小冊子、新聞に掲載されていました。それでもまだ子供の私にはLPを買うお金など無く、指をくわえて広告や記事を読んでいるだけでした。そしてこの指揮者たちが生み出す音楽は一体どんな演奏なのだろうと想像していました。そんな折に、小学校の担任でクラシック音楽を好きな先生が、卒業後に貸してくれたのが「運命」「新世界より」「展覧会の絵」という、トスカニーニとNBC交響楽団のLP盤でした。勿論トスカニーニの演奏を論ずるような経験のない子供ですから、ただトスカニーニが指揮した演奏というだけで、針をレコードに置くだけで興奮して聴き、曲の、音楽の素晴らしさを体験しているだけでした。そうして中学2年生のときに1000円盤のLPをやっと買うことができました。それがトスカニーニ指揮 ニューヨークフィルハーモニーの演奏するベートーベンの第7交響曲でした。 子供心にもこの演奏の凄さがわかったのでしょうか、あるいはベートーベンの音楽を最初に理解して感動したのでしょうか、隣の家の電蓄を借りて聴いていたのですが、曲の途中から鉛筆を持って指揮棒代わりにして、スピーカーから流れてくる演奏・音楽に合わせて、まるで自分がトスカニーニになったような気分で、無我夢中で鉛筆を振り回していました。そんな時期からやがて色々な指揮者の演奏を友人の家で聴かせてもらって、指揮者によって曲の趣きや色彩が違うことがわかるようになって、何故トスカニーニの演奏が凄いのかということがわかるようになって来ました。「無慈悲なまでの透明さ」と評される彼の演奏は、同時代のフルトヴェングラーの濃厚な色づけのようなロマン性いっぱいの曲への解釈とは180度違っており、テンポを変えない「イン・テンポ」のやり方で、ぐいぐいと音楽を推進させており、時にはスコアが透けて見えるかと思わせるほどの透明さがあり、それがトスカニーニの尋常ならざる激しい情熱で燃え立つかのような「熱い」音楽が繰り広げられています。ワルターの「温かさ」やフルトヴェングラーの「魔術師」のような巧妙な設計による音楽解釈を、聴いている我々に納得させながら伝わってきますが、トスカニーニの演奏は、そうした激しさ、狂気じみた、まるで火を噴くような情熱と強烈なリズムとカンタービレの素晴らしさで、聴く者を翻弄させるものがあります。そこから生まれてくる音楽は、非常にスケールの大きな、強靭なリズムを支えとした骨組みの大きな巨大な音楽として呈示されているように聴こえます。彼の演奏が今ではDVD映像で残されており、こうした特質が如実に刻まれています。(トスカニーニ TVコンサート 東芝EMI TOBW-3531~35 )ワーグナー、ベートーベン、ブラームス、フランク、シベリウス、レスピーギなどの曲とヴェルディの「アイーダ」全曲(演奏会形式)が収録されています。ベートーベン、ブラームス、ワーグナーの曲が、特に私の心を揺さぶり続けていますが、オペラ指揮者としてもこうしたスタイルは変わらず、「ボエーム」「アイーダ」「仮面舞踏会」「オテロ」「ファルスタッフ」などのCDは、もうこうした指揮者は現れないのではないかと思わせるほどに、凄さと歌の素晴らしさを堪能させてくれる不滅の名演として残されており、録音の古さを忘れさせる至福の時間を味わえる盤として愛聴しています。数多く遺されています録音の中で、私が真っ先に挙げたいのがレスピーギの「ローマ三部作」です。堅牢な音楽の骨組み、隙がどこにも見られない迫力ある表現、音楽の彫りの深さ、それに華麗な色彩に溢れたドラマティックな演奏は、音の曼荼羅絵巻のようで、いくら他の指揮者との演奏を聴き比べてみても、この盤を凌駕する演奏はないようです。(RCA原盤 BMGジャパン BVCC38040 1949~53年録音)そのトスカニーニは87歳まで指揮台に立っていましたが、1957年の今日アメリカで89歳の生涯を閉じています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1891年 没 レオ・ドリーブ(作曲家)1928年 誕生 ピラール・ローレンガー(ソプラノ)1929年 誕生 マリリン・ホーン(ソプラノ)1938年 初演 バルトーク 「2台のピアノと打楽器のためのソナタ」1957年 没 アルトゥーロ・トスカニーニ(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 千両 撮影地 自宅 2006年1月15日

2006年01月16日

コメント(10)

-

サン=サーンス ヴァイオリン・ソナタ第1番/水仙

『今日のクラシック音楽』 サン=サーンス ヴァイオリン・ソナタ第1番カミュ・サン=サーンス(1835-1921)は、「神童」であったことを私のまわりに意外に知らない人が多くいます。 彼はわずか2歳半でピアノを弾き始めて、3歳半でピアノのためのワルツやギャロップを作曲していたそうです。その後7歳から本格的にピアノの勉強を始め、11歳で公開演奏を行なったと記録されているそうですから、まさにモーツアルトの再来のような「神童」ぶりなのです。 そしてわずか13歳でパリ音楽院に入学しているのです。 彼はパリのマドレーヌ寺院のオルガニストも務めています。サン=サーンスの書き残した作品は交響曲、ピアノ協奏曲、ヴァイオリン協奏曲、器楽曲、室内楽、オペラと多様なジャンルの音楽を書いています。そうした天才的な演奏の名手であった彼が、作品75として1885年に書いたヴァイオリン・ソナタ第1番ニ短調は、当時メンデルスゾーン、シューマン、ブラームスなどのドイツロマン派の室内音楽がヨーロッパでは全盛を極めていて、フランス音楽は陰を潜めていましたが、のちの興隆を促す作品ともなったそうです。彼の音楽的作風は非常に繊細さに富み、明快な旋律に彩られていて洗練された美しさに溢れた音楽が特質として挙げられるでしょう。2部構成からなるこのヴァイオリンソナタは、実質的には4楽章のような構成で、第1楽章のヴァイオリンの2つの主題はとても柔らかく、特に第2主題はピアノの分散和音に乗って、伸びやかに柔らかく奏でられて美しさを醸し出しています。第1楽章第2部のアダージョも夢見るような瞑想的な気分で美しい情緒を味わえます。第2楽章の第1部、第2部とも速いテンポでスケルツオや無窮動な旋律・音楽が楽しめる楽章です。これは室内楽ファンなら是非聴いて欲しい1曲です。愛聴盤 ジャン・ジャック=カントロフ(Vm) ジャック・ルヴィエ(P)(DENON CREST1000シリーズ COCO70550 1991年3月録音)第2番のソナタ、ラロ、プーランクのソナタが収録されています。 1000円の廉価盤としての再発売です。↓カントロフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1923年 初演 ピエルネ バレエ音楽「シダリーズと牧羊神」1926年 没 エンリコ・トセリ(作曲家)1941年 初演 メシアン 世の終わりのための四重奏曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 水仙(星型)撮影地 大阪府和泉市 2005年1月彼岸花科 スイセン属開花時期 12月中旬~3月下旬早咲きものは正月前に咲き出していますラッパ水仙は遅咲きのようです。地中海沿岸原産で、平安末期に中国から渡来したようです。この画像の水仙は「星型」です。中国名「水仙」を音読みして「すいせん」になったそうです英文学名「ナルシサス」はギリシャ神話の美少年の名前で、泉に映った自分の姿に恋をして毎日見つめ続けたらいつのまにか1本の花になってしまったという話から。 「ナルシスト」という言葉が生まれたそうです。イギリス国花であり、私の住んでいる町の市花です

2006年01月15日

コメント(8)

-

訃報 ビルギット・ニルソン/寒アヤメ

『ビルギット・ニルソン逝く』多くの新聞報道によるとスエーデン出身のソプラノ歌手ビルギット・ニルソンが病気のために亡くなったと1月11日に報じられています。亡くなったのは2005年12月25日とのことらしいです。50年代から60年代にかけてワーグナー歌手として世界のオペラ劇場を沸かしたニルソン。 私などはワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」を聴いたのがこのニルソンで、のちに他の歌手のイゾルデを聴いて、いかにニルソンの歌唱が凄いものか認識して以来、この人はワーグナーを聴くさいにはまるで神さま、女王様のような存在でした。歌唱は鋭く、力強く、ドラマティック・ソプラノの最高の歌手という位置づけを自分で決めていました。そして1965年に録音されたプッチーニのオペラ「トゥーランドット」は、カラフ役のフランコ・コレッリと共にこのオペラの決定的名盤としてLP時代から愛聴しており、この録音の前にも後にもこれほどの名演奏が存在しないと断定できる、カール・ベーム指揮の「トリスタンとイゾルデ」と共に、まさに「空前絶後」の歌唱と言い切れる録音盤です。この人の喉はどうなっているのかと思うほど、強靭な声、演技力に魅せられた私の友人共々、最高の歌唱を聴かせてくれるドラマティックソプラノでした。22年前に引退を表明してスエーデンで余生を送っていたそうです。彼女の舞台姿を見たのは、ニューヨーク・メトロポリタン歌劇場の100周年ガラコンサート(1983年10月)が最後でした。今日は彼女の冥福を祈りながら、永遠不滅の「トゥーランドット」を聴きながらこの記事を書いています。ビルギット・ニルソン(S) フランコ・コレッリ(T) レナータ・スコット(S) モリナーリ・プラデルリ指揮 ローマ歌劇場管弦楽団・合唱団(EMIレーベル 7693272 1965年録音 輸入盤)合掌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1900年 初演 プッチーニ オペラ「トスカ」1932年 初演 ラヴェル ピアノ協奏曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 寒アヤメ撮影地 奈良県石光寺 2005年1月29日

2006年01月14日

コメント(6)

-

アレンスキー ピアノ三重奏曲第1番/「素心蝋梅」写真集

『今日のクラシック音楽』 アレンスキー作曲 ピアノ三重奏曲第1番アントン・ステパノヴィッチ・アレンスキー (1861~1906)は旧ロシアの作曲家でありピアニストでもありました。リムスキー=コルサコフと共に作曲を学んで、チャイコフスキーからも薫陶を受けています。モスクワ音楽院では教師としてラフマニノフやスクリャービンを教えていた人でした。大酒呑みのために45歳という若さで亡くなったロシアロマン音楽の一人です。私はまだ彼の作品をそんなに数多く聴き込んでいるわけではありませんが、ピアノ音楽「性格的な小品」などを聴いていますと、叙情的で親しみやすい音楽を書いている人です。そのアレンスキーの代表作となると、まず挙げられるのがこの「ピアノ三重奏曲第1番」です。 チャイコフスキーやラフマニノフなどの知名度に比べると、まだまだマイナーな存在のアレンスキーですが、「隠れた名曲」などと題されたカテゴリーでは必ず名前のでる作品の一つに数えられるくらいに、昔から有名でアレンスキーの代表作の一つとして支持されています作品です。不思議なことにロシアの作曲家が書き残したピアノ三重奏曲は、演奏家や作曲家を追悼する曲になっているようです。 最も有名なのがチャイコフスキーの「偉大なる芸術家の思い出」があります。 この曲はチャイコフスキーの友人でもあり、彼の作曲するピアノ音楽への良きアドヴァイサーでもあった、ピアニストのニコライ・ルービンシュタイン(1835-1881)の死を悼んで書かれた室内楽音楽の名曲中の名曲の一つです。またラフマニノフもピアノ三重奏曲が書いています。 こちらはチャイコフスキーを偲んで書かれたラフマニノフ初期の作品です。 これも偉大なチャイコフスキーへの想いを込めて書かれている曲です。そしてアレンスキーのこのピアノ三重奏曲第1番は、彼の友人であるチェリストの死を悼んで書かれたと言われています。こうしてピアノ三重奏曲のロシア音楽系譜で眺めると「思い出」と深く密接していることになります。さて、このアレンスキーのピアノ三重奏曲第1番ですが、まず楽想・曲想が大変親しみやすい音楽となっており、ロシア音楽独特の哀愁感のただよう、ムード的な情緒に満ちた音楽です。曲の開始からいきなりロシアの大地に放り出されたような感じで、アレンスキーの音楽世界に引き込まれていくのは、チャイコフスキーの「偉大な芸術の思い出」の開始楽章のチェロの旋律と同じような趣きがあります。アレンスキーの音楽は非常にチャイコフスキーに影響されていると言われていますが、確かにこの曲を聴く限りは多分にその影響を窺わせるものがあり、哀愁と憂愁の気分が曲全体を支配しており、それがわかりやすい旋律で描かれていて、美しい音楽として結晶されています。これも冬枯れの午後の珈琲タイムに聴くと、いっそう曲の美しさが際立つようです。このCDです。 ヴォフカ・アシュケナージ(P) リチャード・スタンパー(Vn) クリスティーン・ジャクソン(チェロ)↓(Naxosレーベル 8.550467 1990年11月 ハイデルベルグ録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1863年 没 スティーブン・フォスター(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 素心蝋梅(写真集)撮影地 いづれも大阪府和泉市 2006年1月12日

2006年01月13日

コメント(8)

-

ラッブラのヴァイオリン協奏曲/蝋梅(ロウバイ)

『今日のクラシック音楽』 ラッブラ作曲 ヴァイオリン協奏曲 作品103この3日間はまるで申し合わせたように20世紀の作曲家の曲ばかりを採り上げているようですが、意図的なものではなくて記念日として採り上げたい曲がないのと、近頃心に響いた曲として採り上げたいと思ったのが、たまたま20世紀の音楽だったということです。今日はイギリスの作曲家エドムンド・ラッブラ(1901-1986)が書き残したヴァイオリン協奏曲を採り上げました。ラッブラはホルスト(1874-1934)に作曲を学んでおり、11曲の交響曲を書いていますが、強い信仰心からでしょうか教会音楽、とりわけ合唱曲を多く遺していますので、合唱をされている方や合唱曲ファンの方には馴染みの深い人だと思います。私は全部を聴いたわけではないのですが、彼の交響曲は現代音楽の前衛的なところがなくて、ロマン的で構成は堅牢、重厚な落ち着きのある渋みが感じられますが、どうも曖昧模糊とした印象が拭えない音楽です。では、何故今日は彼を採り上げたのか? 今月の新譜CDとしてNaxosからヴァイオリン協奏曲がリリースされました。 実は、私はラッブラがヴァイオリン協奏曲や独奏ヴァイオリンとオーケストラのための音楽を書いていたこと自体、全く知らなかったものですから、興味を持って1枚購入して聴いてみました。この協奏曲は演奏時間が30分ほどの曲で、まづ印象に残るのは非常に叙情的に書かれていることです。 20世紀の前衛さが全くない、19世紀のロマン的な音楽と言えるでしょう。 特別に旋律が際立って美しいという音楽ではないのですが、独奏ヴァイオリンとオーケストラが紡ぎ出す音楽は、ロマン豊かに鳴り響いており、第2楽章の「レント・マ・ノン・トロッポ」などは瑞々しさが滴り落ちるような叙情性が色濃く醸し出されています。決して旋律を口ずさめるような音楽ではないのですが、20世紀のロマン的、叙情的なヴァイオリンとオーケストラのための協奏曲としては優れた内容の音楽を聴くことができる曲です。このCDです。 K.オソストヴィッツ(Vn) 湯浅卓雄指揮 アルスター管弦楽団↓(Naxosレーベル 8.557591 2004年5月 アイルランド録音)カップリングは「ヴァイオリンと管弦楽のための即興曲」、他です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1876年 誕生 エルマンノ・ヴォルフ=フェラーリ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ともの『今日の一花』 蝋梅撮影地 大阪府和泉市 2006年1月9日蝋梅科 ロウバイ属 開花時期は12月下旬~3月中旬。 中国原産で、日本には17世紀頃に渡来したそうです。 とてもいい香りのする花です。 花びらが蝋細工のようなので「蝋梅」になったそうです。この画像は「素心蝋梅」という種類です。

2006年01月12日

コメント(10)

-

スクリャービン ピアノ協奏曲/椿(白西王母)

『今日のクラシック音楽』 スクリャービン作曲 ピアノ協奏曲 嬰ハ短調アレクサンデル・ニコライエヴィッチ・スクリャービン (1872-1915)は、ラフマニノフ(1873-1943)と1歳違いで生まれた作曲家で二人は同時代を生きた音楽家と言えます。二人は同じ音楽学校で学び、ライヴァルだったそうです。二人の作曲した音楽を聴いてみると、おもしろい違いがあります。 ラフマニノフはその芸風が生涯を通じてほぼ変わらなかったのに対して、スクリャービンは若いときには「ラフマニノフ風」の音楽を書いていましたが、のちに前衛的な作曲手法に変わっていきました。 シェーベルク風の無調性のような音楽を書き、「神秘和音」などと呼ばれる手法を用いて書いています。そのスクリャービンの曲を最初に聴きましたのは交響曲「法悦の詩」でした。 所謂「神秘和音」なる産物の音楽です。 ですから私のスクリャービン像は「神秘和音」「前衛音楽」というイメージが最初にインプットされてしまいました。ところが若き日のスクリャービンが書き遺した、ただ1曲のピアノ協奏曲を聴いたときは、それまでに聴いてきた音楽との落差に驚きました。この曲は彼が25歳の時(1897年)に書いている曲で、2番のソナタと同じような時期に書かれています(ちなみにピアノソナタはこの協奏曲のあとに聴いています)から、まだ「神秘和音」の世界に入る前の作品です。この「ピアノ協奏曲」はとてもロマンティックな作品で、しかも甘い、甘いセンチメンタルな旋律と情緒が全編に流れて曲を支配しています。 初めてこの曲を聴いたときは「え、ほんとにスクリャービンなの?」と思ったほど、「ラフマニノフ風」のやるせない、甘美な音楽に満ちた曲です。でもその甘さゆえに嫌う人もいますが、たまにこういう20世紀のロマンティックなピアノ協奏曲に耳を傾けるのはいいだろうと思います。ラフマニノフ ファンなら、まづお気に入りにする曲に間違いないでしょう。愛聴盤 K.シチェルバコフ(P) イゴール・ゴロフスチン指揮 モスクワ交響楽団(Naxosレーベル 8.550818 1996年6月モスクワ録音)↓スクリャービン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1801年 没 ドメニコ・チマローザ(作曲家)1856年 誕生 クリスティアン・シンディング(作曲家)1940年 初演 プロコフィエフ バレエ音楽「ロメオとジュリエット」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 椿(白西王母)撮影地 大阪府和泉市 2006年1月9日

2006年01月11日

コメント(8)

-

「銀の泉」/寒桜

『今日のクラシック音楽』 メイソン作曲 「銀の泉」作品6ウイリアム・メイソン(1829-1908)はアメリカの作曲家で、シューベルト(1797-1828)の亡くなった翌年に生まれ、マーラーやドヴォルザークの時代に生きた、アメリカのクラシック音楽の黎明期の人という位置づけのできる作曲家です。解説書によればフランツ・リストにもピアノの修行を受けたこともあって、メイソンのピアノ音楽は華麗な彩りのある、どこか19世紀のサロン風の音楽とピアノ響きです。メイソンは一体何曲の音楽を書き残しているのか知りませんが、この「銀の泉」は作品番号6ですから初期の作品となるのでしょうか?6分足らずの短い曲ですが、リスト風のパッセージが顕れたりする実に美しいピアノの旋律・音楽を楽しめる曲です。 ゆったりとした「たゆたさ」のある主旋律に、華麗に舞うアルペジオとのバランスが絶妙で、聴く者の心を癒してくれる、まさに「サロン風音楽」の極上の響きを味わうことの出来るピアノ音楽の佳品です。その他「詩的な夢」作品24も同じような音楽で、ゆったりと奏でられるピアノは「銀の泉」と共に、冬の寒い午後にブレンドされた珈琲と共に味合われたらいかがでしょうか?このCDです。 「メイソン ピアノ音楽集」 ケネス・ボールトン(ピアノ)↓(Naxosレーベル 8.559142 2001年録音 輸入盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1828年 初演 シューベルト 歌曲集「冬の旅」(前半の12曲)1886年 初演 ブルックナー 「テ・デウム」1895年 没 パンジャマン・ゴダール(ジョスランの子守歌の作曲家)1935年 誕生 シェリル・ミルンズ(バリトン)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 寒桜もうすでに花びらが傷んでいますが、掲載しておきます。撮影地 大阪府和泉市 2006年1月9日

2006年01月10日

コメント(6)

-

プレヴィン ヴァイオリン協奏曲/シクラメン

『今日のクラシック音楽』 プレヴィン作曲 ヴァイオリン協奏曲アンドレ・プレヴィン(1930~)とレナード・バーンンスタイン(1918-1990)の二人は、共通点のたくさんある音楽家です。 どちらも20世紀の名指揮者、作曲家、ピアニストでもあり、オーケストラや室内楽でもその技量を発揮しており、アメリカではジャズの分野、映画音楽、そしてブロードウェイの舞台音楽と、非常に似た道程を歩き、優れた才能を発揮している音楽家です。そのプレヴィンが自作のヴァイオリン協奏曲とレナード・バーンスタイン作の「セレナード」(実質はヴァイオリン協奏曲)を愛妻のアンネ=ゾフィー・ムターと共演でCDをリリースしています。今日はその中からプレヴィン自作のヴァイオリン協奏曲を採り上げました。1999年の11月にドイツ旅行中に列車の乗り継ぎの際に、ニューヨーク在の友人に電話をかけたことが、このヴァイオリン協奏曲誕生のきっかけになったそうです。プレヴィンはボストン交響楽団から新作の委嘱を受けていたのですが、新作に悩んでいた頃で、その友人から「ドイツの列車に関係ある音楽を書いたらどうだい?」と電話で言われたそうです。プレヴィンは、この半分冗談のような友人のアドヴァイスで、子供の頃に親しんだドイツ民謡を取り入れた音楽を書くことを想い立ったそうです(彼はドイツの生まれです)。 もともとオーケストラ作品を書く予定だったのですが、ドイツの歌を口ずさんでいるうちに、ムターのヴァイオリンによる協奏曲を書こうと決めたそうです。そうしてこのヴァイオリン協奏曲は2001年10月に完成して、2002年3月14日にプレヴィン指揮ボストン交響楽団、独奏ヴィオリンがムターという共演で初演されたそうです。もともとムターのヴァイオリン独奏を念頭に置いて書かれている(プレヴィンはこの曲に”アンネ=ゾフィー”と副題を付けています)ためか、第1楽章冒頭からむせ返るような、下世話な比喩で言いますと、適度に熟れた女性の色香が纏わりつくような、どこか艶っぽく、官能的とさえ形容できそうなムターの美音で始まります。音楽はコルンゴルドの映画音楽のような、甘く、ロマンティックな薫りが全編に流れており、ムターがまるで情愛こめて弾いているかのように、美しく滴り落ちるような音色で聴かせてくれます。 3楽章構成で、第2楽章は始めから終わりまで瞑想的なムードに終始しており、ここでもプレヴィンの美しい旋律的な音楽とムターの奏でるヴァイオリンの美音を楽しめます。終楽章になってドイツの子供の歌が現れます。 「主題と変奏」と書かれており「夜汽車」という歌が取り入れられています(文部省唱歌として日本でも歌われていました)。 ここでもムターは音の一つ、一つを慈しむかのように奏でており、幻想的な情緒を醸し出しながら静かに曲を閉じていきます。20世紀のクラシック音楽としては、甘くロマンティックな映画音楽のような曲ですが、聴いていてとても居心地の良さを感じる、プレヴィンの新作音楽です。このCDです アンネ=ゾフィー・ムター(Vn)アンドレ・プレヴィン指揮 ボストン交響楽団↓ (ドイツ・グラモフォン 474500 2002年10月 ボストン録音 輸入盤)この曲の作曲・初演の経緯はCDの英文解説より要旨をまとめて書きました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』 1887年 初演 フランク 交響曲ニ短調1904年 初演 ドビッシー 「版画」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 シクラメン撮影地 大阪府和泉市

2006年01月09日

コメント(6)

-

スペインのモーツアルト/水仙

『今日のクラシック音楽』 ホアン・アリアーガ作曲 弦楽四重奏曲第1番ニ短調スペインの作曲家ホアン・クリソストモ・アリアーガ(1806-1826)は奇妙にもあのモーツアルト(1756-1791)と接点のある作曲家です。 何が接点かと言いますと一つは誕生日が同じなんです。 モーツアルトは1756年1月27日に生まれており、そのちょうど50年後の1806年の同じ日に生まれたのがアリアーガです。もう一つの接点は「若死に」です。 モーツアルトは35歳で生涯を閉じています。 アリアーガは20歳(正式には20歳にあと10日という19歳)で亡くなっています。これだけではただ数字合わせですが、このアリアーガが書き残した3曲の弦楽四重奏曲がこの数字合わせ以上に接点を感じさせてくれます。アリアーガのこれらの曲はまるでモーツアルトかと想うほどに古典的な佇まいと、情緒は少しばかり違いますが典雅な趣きのある音楽です。特に、第1番ニ短調はまるでモーツアルトの弦楽五重奏曲ト短調のような、哀愁と晴朗・清澄さに溢れた名品です。この曲がアリアーガ16歳の時に作曲されたと知って驚きです。まるで人生の苦渋を嘗めてきた「人生の秋」を知った人が語っているかのような、落ち着いた情緒・佇まいなんです。ひょっとしてこのアリアーガはモーツアルトの「甦り」ではないか、モーツアルトがキリストならず「復活」してアリアーガとなったのではないかと、あらぬ妄想を引き起こすほどの音楽です。 アリアーガのこのニ短調の曲には、そういう妄想を起こすほどに、色濃く「人生の黄昏」「人生の秋」のような情緒・趣きが刻み込まれています。 わずか16歳で。そのアリアーガは「スペインのモーツアルト」と呼ばれているそうです。先日HMVで見つけました今月のNaxosの新譜CDで楽しんでいます。カメラータ・ボッケリーニ弦楽四重奏団↓ (Naxosレーベル 8.557628 2003年6月録音 輸入盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1843年 初演 シューマン ピアノ五重奏曲1927年 初演 ベルク 抒情組曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 水仙 撮影地 大阪府岸和田市 トンボ池公園 2005年2月

2006年01月08日

コメント(2)

-

クララ・ハスキル/椿(侘助)

『今日のクラシック音楽』 クララ・ハスキルのピアノ 「最後の録音」 1895年1月7日は、ルーマニア出身の孤高の女流ピアニスト、クララ・ハスキル(1895-1960)が誕生した日です。今日はこのハスキルのピアノを、モーツアルトのピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466で偲んでみたいと思います。ハスキルは、私が高校生の頃(1962年)から聴き親しんできたピアニストの一人で、深い慰めと、喜びを与えてくれた演奏家でした。彼女が紡ぎ出すピアノ音楽は、悲しさと喜び、暗さと明るさ、重厚さと軽やかさ、といった相対するものが美しく融合しており、それが聴く者の心の琴線に触れてくる稀有なピアニストでした。彼女の指先から奏でられるピアノの音色は、美しく結晶されたようで、音はあくまでも「なめらかに歌う」ようで、ピアノ演奏・技巧の難しさというものを聴き手に感じさせない不思議な魅力のあるピアノでした。 初めて彼女のピアノ音楽を聴いたのはアルトゥーロ・グリュミオー(1921-1986 ヴァイオリニスト)と共演した演奏・録音で、ベートーーベンのヴィオリン・ソナタ第5番(スプリング)と第9番(クロイツェル)でした。 グリュミオーのヴァイオリンの美音よりも、心魅かれたのはハスキルの柔らかさに富んだピアノの音でした。 ベートーベンの美しい音楽を、ハスキルの慰めと喜びと優しさに溢れたピアノに、聴くたびに酔っていました。 しかし、彼女のピアノを初めて聴いた時は、彼女はもうこの世にいない人でした。 それから彼女のピアノ音楽をたくさん聴きましたが、今日紹介しますモーツアルトのピアノ協奏曲第20番 ニ短調が、第24番 ハ短調と共に、彼女の最後の録音(1960年11月)になったレコードでした。「モーツアルトの短調」と呼ばれるくらいに独特の楽想のこれらの2曲を、贅肉をそぎ落としたかのようにスリムで、しかも確固たる古典美で音楽を劇的に推進していく、イゴール・マルケビッチ指揮ラムルー管弦楽団と共に紡ぎ出している音楽は、「ピアノだけが慰めだった」というハスキルの言葉そのものを表している、慰めと深い寂寥感、高雅な憂いの漂っているのを感じます。 彼女はこの録音を終えて3週間後に旅立って逝きました。 まるで私たちにお別れを告げる悲しみのような、深い憂いを湛えた遺言のような音楽で、私にとって永遠・不滅のピアノ演奏の一つです。愛聴盤 モーツアルト ピアノ協奏曲第20番 ニ短調 K.466 クララ・ハスキル(P) イゴール・マルケビッチ指揮 ラムルー管弦楽団(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック 1960年11月録音)昨年の1月7日の日記をそのまま掲載しました。ここに付け加えること、修正することは何もありません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1857年 初演 リスト ピアノ協奏曲第2番1895年 生誕 クララ・ハスキル(ピアニスト)1912年 生誕 ギュンター・ヴァント(指揮者)1922年 生誕 ピエール・ランパル(不世出のフルート奏者)1967年 逝去 カール・シューリヒト(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 椿・侘助これも在庫画像で昨年の撮影です。撮影地 大阪市長居植物園 2005年3月12日

2006年01月07日

コメント(6)

-

プーランク 「牝鹿」/梅

『今日のクラシック音楽』 フランシス・プーランク作曲 バレエ音楽「牝鹿」フランシス・プーランク(1899-1963)は生粋のフランス人、パリジャンで、ロシア5人組のような「フランス6人組」(サティやオーリックなど)を結成してドビッシー以降のフランス音楽を守っています。プーランクが24歳の頃、セルゲイ・ディアギレフ(1872-1929)の率いる「ロシア・バレエ団」が全盛のころで、この『牝鹿』が初演される11年前の1913年には、ストラビンスキー作曲のバレエ音楽「春の祭典」がピエール・モントー指揮でこのロシア・バレエ団が初演を行い、未曾有の混乱を起した事件は音楽史上あまりにも有名な話です。そのディアギレフが、プーランクのピアノ曲「常動曲」を聴いてバレエ音楽の作曲を依頼して、完成したのがこの1幕合唱付きバレエ音楽「牝鹿」です。 マリー・ローランサンというフランスの女流画家が書いた絵から着想して作曲されたと言われています。 「牝鹿」(レ・ビーシュ)とは「若い娘たち」という意味で、俗語では「可愛い子ちゃん」という意味があるそうです。バレエは18世紀風の家庭のサロンで開かれるパーティが舞台で、そこに登場する3人の男性と16人の女性が部屋の中を漂うかのごとく往来して、次々と踊りを披露するという内容です。音楽はプーランクの代表作なっています。24歳でしかも初めて管弦楽曲として手がけた曲だそうですが、溌剌とした軽妙さがあり、そして時々まるで聴く者をはぐらかすかのような展開があり、また複雑な和声の不安定さにハッとさせられかと思うと平明な音楽に立ち返ります。とにかくウキウキとした気分もあり、ちょっと不思議な気分にさせてくれる、プーランク特有の音楽美質がここに顕れています。 音色は分厚くないのですが、多彩で軽妙さのあるオーケストレーションに魅力のある曲です。現代音楽でありながら、現代音楽らしくない、フランス音楽特有のエスプリの感じられる名作です。全曲は9曲で構成されているのですが、1940年にプーランクは全曲の中からロンドー、アダージェット、ラグ・マズルカ、アンダンティーノ、終曲の5曲を抜粋して組曲として再構成しています。現在演奏会で採り上げられるのこの組曲版です。このバレエ音楽「牝鹿」は、1924年の今日(1月6日)、モンテ・カルロで初演されています。愛聴盤 ジョルジョ・プレートル指揮 フィルハーモニア管弦楽団(EMIレーベル 562952 1980年録音 輸入盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1838年 誕生 マックス・ブルッフ(作曲家)1873年 誕生 スクリャービン(作曲家)1888年 初演 ドヴォルザーク ピアノ五重奏曲1924年 初演 イベール 組曲「寄港地」1924年 初演 プーランク バレエ音楽「牝鹿」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 梅一足早い梅の画像です。昨年の画像をアップしました。 撮影地 大阪市長居植物園 2005年3月12日

2006年01月06日

コメント(3)

-

ネトレプコの椿姫/椿(白西王母)

『今日のクラシック音楽』 ネトレプコの「椿姫」昨年の10月に発売と同時に買ったオペラ「椿姫」。 このオペラは長年クライバー指揮 コトルバスで楽しんでいて、もうこの盤があればいいかなと思いながら、ショルティ指揮でロンドンデビューしたゲオルギューの舞台放映のビデオや、アンナ・モッフォやストラータス/ゼッフィレッリ演出のオペラ映画などで音楽と演出を楽しんでいました。たまたま買いましたアンナ・ネトレプコのオペラアリア集でびっくり。まだ27-8歳の若きディーヴァの誕生と喜び、2005年8月のザルツブルグ音楽祭のメンバーで録音されたCDを心待ちにしていた演奏でした。音楽祭ではプラチナチケット(2000ユーロ)にまで高騰して、購入騒ぎとなり、加えて妊娠5ケ月も噂されている中で昨年の秋以降のスケジュールがキャンセルされたとか、正式に結婚したのではなくて、相手は誰だとか舞台の外でも大いに話題になったネトレプコ。 相手役アルフレードを歌のは、これまた人気沸騰中のロランド・ヴィラゾン(テノール)、アルフレードの父ジェルモン役がトーマス・ハンプトン(Bs)。 これで盛り上がらないはずはないでしょう。試聴後の感想は「大満足」。 ネトレプコのヴィレッタは熱唱という感想でした。歌はコトルバスに比べてまだ艶にかける面もありますが、年齢を重ねて行くと共に磨きがかかってくると思います。ネトレプコの歌唱で一番凄いと思ったのは豊かな感情表現でした。短い言葉の吐き出しなどに、真実味こもる感情の表現が随所に見られます。例えば、アリア「さようなら、過ぎ去りし日よ」の実にしっとりたした味わいは絶品。幕切れの歌もヴィオレッタの辛さを伝える翳りが胸を打つ歌唱だし、第1幕の「花から花へ」も実に勢いのよい歌唱となっていて素晴らしい。ヴィラゾンのアルフレードも素晴らしい。第2幕のカヴァレッタではハイCも披露しています。何と言ってもエネルギッシュな歌いが声の良さ・好調な喉に裏付けられて、実に聴きごたえのある歌唱です。そして、ハンプソン。 もう風格・貫禄させ滲み出している適役。有名なアリア「プロヴァンスの海と陸」では細かい感情表現さえ聴かれて絶品。新劇の故滝沢 修のような脇役での「いぶし銀」のような存在感があります。このメンバーでのザルツブルグ音楽祭プレミエ公演の模様がNHK-BSで放映されましたので、ご覧になった方も多くおられると思いますが、私はすっかり忘れていて録画もせずに惜しいことをしました。いずれ教育テレビでの放映もあるかと期待していますが、なければ将来発売されるDVDを買おうとおもっています。やはり美人歌手は「華」がありますね。CDで聴くビルギット・ニルソンのヴィオレッタもいいのですが、映像となるとやはり・・・。このCDです。アンナ・ネトレプコ(S) ロランド・ヴィラゾン(T) トーマス・ハンプソン(Br)、他 カルロ・リッツィ指揮 ウィーン国立歌劇場合唱団 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団↓ (ドイツ・グラモフォン 4775936 輸入盤)↓ネトレプコ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 椿(白西王母)撮影地 大阪市長居植物園 2005年3月12日

2006年01月05日

コメント(6)

-

ペルゴレージ マンドリン協奏曲/ツバキ(小春)

『今日のクラシック音楽』 ペルゴレージ作曲 マンドリン協奏曲 変ロ長調ジョバンニ・ペルゴレージ(1710-1736)はモーツアルトにも較べられるほどの有り余る音楽の才能を持ちながら、わずか26歳という若さでこの世を去った作曲家でした。 26年という短い人生で、作曲活動を行なったのは5年間だけだったと言われています。劇音楽や宗教音楽、室内楽に多くの曲を書残しているそうです。 歌劇「奥様女中」や宗教曲「スターバト・マーテル」などは今尚演奏されている傑作です。ところが、その死後に彼の人気は急騰して、色々な偽物作品まで彼の作として出版されたために、後世では彼の音楽の年譜も作成することが難しくなり、謎の多い作曲家となってしまいました。今日は彼の作曲しました「マンドリン協奏曲 変ロ長調」を聴くことにします。実際には、この曲も確かに彼の作品であるという確証がないそうで、楽想からそうだろうという憶測が定説となり、今では彼の曲となっているそうです。3つの楽章からなる伝統的な協奏曲スタイルで、マンドリンの魅力がふんだんに味わえる音楽です。 明るく、典雅な第1楽章、シチリアーナと呼ばれる情緒いっぱいの第2楽章、マンドリンの独奏がきらびやかな第3楽章の、20分ほどの音楽です。1710年の今日(1月4日)、このペルコレージ(1710-1736)が生まれています。愛聴盤 ジュゼッペ・アネッダ(マンドリン) クラウディア・シモーネ指揮 イ・ソリスティ・ヴェネティ(エラート原盤 BMGビクター B15D-39204 1971年録音)カップリングはC.チェチェレーレ(18世紀)とG.ジュリアーノ(18世紀)のマンドリン協奏曲です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1710年 誕生 ジョバンニ・バティスタ・ペルゴレージ1881年 初演 ブラームス 「大学祝典」序曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 椿(小春)撮影地 大阪市長居植物園 2005年3月12日

2006年01月04日

コメント(0)

-

椿/シンピジウムの蜜

『シンピジウムの蜜』昨年の12月31日にシンピジウムの画像を掲載致しましたところ、たろむさんからシンピジウムの蜜についての書き込みをいただきました。私は蜜が発生することを知らなかったものですから、蘭栽培・販売を経営しています従兄にこの蜜について訊いてきました。シンピジウムは蕾の時に先端に蜜を出すそうです。開花すると蜜は発生しないそうです。蕾に蜜が滲み出てくると蟻が寄ってきます。蕾の先端を蟻が齧って蜜を出させるそうです。それを蟻が自分たちの巣に持ち帰るそうです。しかし、蟻は自分たちだけでは満足せずに「貝殻虫」という肉眼では判別しにくい小さな虫を育てるそうです。ただ従兄は蟻がどうやって粉貝殻虫を育てるのかまでは知らないそうです。シンピジウムに寄り付くカイガラムシは粉貝殻という種類だそうです。この粉貝殻を蟻が育てると、虫はシンピジウムの蜜を求めて蕾をかじるそうです。その粉貝殻が分泌液と一緒に蜜を出すそうですが、それを蟻がいただくというシステムになっているそうです。小さな虫ときれいな花の宇宙には、こういう営みが行われているのですね。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 椿(絵日傘)また昨年の在庫画像からの蔵出しです。昨年3月に長居植物園で撮りました椿です。多分「絵日傘」という名前の名前だと思います。木にタグが付いていなかったので推測です。どなたかご存知の方がおられましたら、ご確認いただければ幸甚です。あんな時期にもまだ咲いていたのですね。最近は四季感が薄れていますが、花・植物も季節を忘れてしまったかのようです。そういえば1月中旬に菜の花を撮っていました。来週にも長居か花の文化園に出かけて冬の花を撮って来ようと思っています。撮影地 大阪市長居植物園 2005年3月・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1843年 初演 ドニゼッティ オペラ「ドン・パスクヮーレ」1890年 初演 チャイコフスキー バレエ音楽「眠りの森の美女」1925年 フルトヴェングラー(指揮者)ニューヨーク・デビュー

2006年01月03日

コメント(4)

-

「さまよえるオランダ人」/カーネーション

『今日のクラシック音楽』 リヒャルト・ワーグナー作曲 オペラ「さまよえるオランダ人」このオペラはワーグナーが書いたロマンテイック・オペラの一つで、オペラ作曲家として世に認められるオペラとなった成功作で、ワーグナーが生涯音楽を通して訴えた「人間の業が愛によって救われる」という考えを表現したオペラです。物語は、16世紀のノルウエーの港で、海の荒くれ男たちでも恐れる幽霊船。その船長は呪いのために死ぬこともできず、海をさまよい続けています。 ただ7年ごとに上陸することを許されています。 その上陸の際に永遠の愛と誠を持った女性を見つけるまでは、彼は永遠に救済されることのない呪いに縛られています。嵐を避けて碇泊していたダーラント船長は、折からやって来た幽霊船が積んでいる金銀財宝に目がくらんで、娘のゼンタと結婚してくれるようにと幽霊船の船長、オランダ人に申し出ます。 そのゼンダは祖母よりオランダ人の伝説を聞かされて育っていて、いつしかオランダ人を救えるのは自分だと思っていたのです。そこへオランダ人が現れました。 彼女には恋人エリックがいました。 訝しく思うエリックを振り切ってゼンダはオランダ人と結婚しようとします。しかし追ってくるエリックと、ゼンダの姿を見たオランダ人は絶望して、錨を上げて出航しようと決意します。 自分が背負っている業罰をゼンダに話します。 そして幸福な人生を歩むようにと告げて岸から離れていきます。しかし、ゼンダは狂ったように岩壁を登り、オランダ人への永遠の愛を誓って海に身を投げてしまいます。 すると幽霊船が海中に沈んで行き、そのあとオランダ人とゼンダは浄化されて天に昇って行くところで幕となります。ワーグナーはまだ世に認めてもらえない不遇時代に、ロンドンから帰国の船旅で嵐を避けるためにノルウエーに逃れた時に、船員からこの「オランダ人伝説」を聞いて、ドラマとして実感したので、作曲するきっかけを得たとされています。後に「楽劇」へ、「無限旋律」へと変化して行く前のロマティック・オペラとして書かれているため、音楽は歌謡性に富んでいて聴きやすいオペラとなっています。特に開幕冒頭で歌われる「水夫の合唱」は有名で、この旋律です~と思わず身を乗り出して、このオペラの世界に自然に入っていけると思います。今日は午後のひと時をじっくりとこの「オランダ人」を聴いてみようと思います。1843年の今日(1月2日)、このオペラ「さまよえるオランダ人」がドイツ・ドレスデン宮廷歌劇場で初演されています。愛聴盤 (1) ジェイムズ・モリス(オランダ人) デボラ・ヴォイト(ゼンダ) ベン・ヘップナー(エリック) ジェイムス・レヴァイン指揮 ニューヨーク・メトロポリタン歌劇場管弦楽団・合唱団 (ソニークラシカル SRCR 1872-3 1977年 N.Y録音)フランツ・コンヴィチュニーの骨太の、重厚な音作りも魅力ある盤でLP時代から愛聴していますが、オペラ職人ともいえるレヴァイン指揮、モリス、ボイトの歌唱が素晴らしい録音盤を紹介しておきます。(2) コンヴィチュニー指揮 ベルリン・シュターツカペレ・合唱団ゴットローブ・フリック(Bs) マリアンネ・シェヒ(S) ルドルフ・ショック(T) フリッツ・ヴィンダーリッヒ(T) フィッシャー=ディースカウ(Br)(EMI原盤 ベルリン・クラシックス BC0032922 1960年録音 海外盤)実に骨太・重厚なドイツ音楽の塊のような演奏で、ワーグナー・オペラをどっしりとした表現で味わえる演奏。(3) ヨゼフ・カイルベルト指揮 バイロイト祝祭管弦楽団・合唱団ヘルマン・ウーデ(Bs) ルートヴィヒ・ヴェーバー(Bs) アストリッド・ヴァルナイ(S) ルドルフ・ルスティヒ(T) 他 1955年にすでにライブでステレオ録音されており、その音質が驚異的に鮮明な素晴らしいディスクで、カイルベルトの剛毅な、骨太・重厚なワーグナー・オペラの世界を具現しています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1843年 初演 ワーグナー オペラ「さまよえるオランダ人」1881年 初演 サン=サーンス ヴァイオリン協奏曲第3番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 カーネーション撮影地 大阪府和泉市 2005年12月27日

2006年01月02日

コメント(16)

-

ブラームス ヴァイオリン協奏曲/新年明けましておめでとうございます

謹賀新年新年明けましておめでとうございます。新年を迎えまして、昨年は多くの皆様方にご訪問いただきましたことをここに改めてお礼申し上げます。今年はたくさんの方々の「癒しの場」となれますように願いながら、「毎日日記の更新を続けること」を目標に、好きなクラシック音楽について、できる限り毎日書き綴けていけるように頑張っていく所存です。 四季折々の花の写真も出来る限るアップしてまいります。今年も何卒よろしくお願い申し上げます。(追記)昨年の大晦日には多くの方々にコメントをいただいておりましたが、お寺と神社の大晦日行事で忙しくしておりましたので、いただきましたコメントの一つ、一つを読ませていただく充分な時間もなく、昨夜は行事終了で帰宅しましたのが午前3時となってしまいました。今朝は10時からお寺の行事に出かけておりましたために、コメントへの返信が遅れてしまいましたが、やっと終わり掲載させていただきました。大晦日のお忙しい時間にもかかわらず、多数のかたにコメントをいただきましたことを、ここに改めてお礼を申し上げます。 ありがとうございました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 ブラームス作曲 ヴィオリン協奏曲ニ長調ヨハネス・ブラームス(1833-1987)はヴァイオリン協奏曲を1曲だけ書き残しています。1878年、ブラームス45歳の作品です。作曲家が協奏曲の名曲を生み出すきっかけは独奏楽器の名手との出会いがあります。 モーツアルトとクラリネット奏者シュタットラーの出会いによる名曲「クラリネット協奏曲」や、チャイコフスキーとピアノのニコライ・ルービンシュタィンの出会い、ブラームスとクラリネット奏者ミュールフェルトの出会いで生まれた名曲「クラリネット五重奏曲」などが挙げられます。このヴァイオリン協奏曲も、当時名ヴァイオリニストであったと言われているヨアヒムとの出会いで生まれています。 ヨアヒムは自らも3曲のヴァイオリン協奏曲を書いたと言われているほど、ヴァイオリンについての当時第一人者であったようです。そのヨアヒムに作曲家と早くから認められていたようで、友情さえも生まれているようです。この作曲に関してヨアヒムに意見を求めるなど、ブラームスはまるで共同作業のように書かれたと言われています。ブラームスはユゴースラヴィアの近くのペルハッチャという所の美しい自然を愛していたようで、交響曲第2番もここで書かれているのですが、音楽全体が「田園」を想像するような第2番は、このペルチャッハで書かれており、ヴァイオリン協奏曲もここで書かれているためでしょうか、牧歌的な情緒が第2楽章に色濃く陰を落としています。ピアノ協奏曲などと同じように、この曲もオーケストラ部は分厚いハーモニーと交響楽的な響きを持っています。まるで交響曲のようなオーケストラパートは、独奏ヴァイオリンを圧倒しているので、ソロ・ヴァイオリンはその音に負けずに弾くことは、大変だろうと思います。しかし、こうした響きの管弦楽にも負けぬ独奏ヴァイオリンは、詩的な情緒を醸し出していて、しかもオーケストラに一歩も引かない迫力を備えていて、しかも情熱的で熱情さえ感じられる力強さを感じます。ベートーベンやメンデルスゾーンの協奏曲のような旋律性に富んだ曲とは違って、親しみにくいところもありますが、やはりブラームスらしい渋い趣きの美しい曲です。この曲が1879年の今日(1月1日)、ブラームス指揮ライプチッヒ・ゲバントハウス管弦楽団、ヨアヒムの独奏ヴァイオリンで初演されています。 愛聴盤 (1) ヒラリー・ハーン(Vn)ネヴィル・マリナー指揮 イギリス室内管弦楽団 (SONY SK89649 2001年6月録音 輸入盤)この録音当時はまだ20歳くらいだったと思いますが、ハーンの弾くヴァイオリンの音色は第1楽章の主題からして惹き付けられる冴えた技巧で、輝くような音色を楽しめる1枚です。(2) ムター(Vn) カラヤン指揮 ベルリンフィルハーモニー(ドイツ・グラモフォン 445515 1981年録音 海外盤)まさに豊穣と言える天才少女ヴァイオリニストがカラヤンに見出されて、秘蔵っ子として以降カラヤンに帯同して世界をめぐるコンサートツアーに旅立った記念碑的な演奏。 カラヤンをあまり好まない(オペラ以外)私もこのブラームスには脱帽する、カラヤン美学が曲の隅々まで琢磨された演奏で、誰もが納得の素晴らしいディスク。 ベルリンフィルの見事なアンサンブルには言葉もありません。(3) ムター(Vn) クルト・マズア指揮 ニューヨークフィル (ドイツ・グラモフォン 457075 1997年録音 海外盤)81年のカラヤンとの共演から16年。 このディスクにはムターの成長が鮮やかに刻み込まれています。 ものすごく官能的な音色、表情付け、テンポが遅くフレージングにムターの息遣いが聴き取れるような、むせ返るほどの熱演。 81年盤との比較試聴も面白いディスクです。(4) ムローヴァ(Vn) アバド指揮 ベルリンフィルハーモニー(Philips 4757454 1992年1月 東京ライブ)アバド、ベルリンとの夢の競演を行った東京の演奏会ライブ録音。 ムローヴァの美しい音色、伸びのいい高域での美音、表情豊かな音楽性がアバドの指揮によるベルリンフィルとの美しいアンサンブルに溶け合った、コンサートでの記録。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1846年 初演 シューマン ピアノ協奏曲1879年 初演 ブラームス ヴァイオリン協奏曲1894年 初演 ドヴォルザーク 弦楽四重奏曲第12番「アメリカ」

2006年01月01日

コメント(18)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 70年代サブカルチャー URC, ELEC, …

- まんだらけの優待のまんだらけZEM…

- (2023-06-24 23:18:46)

-

-

-

- LIVEに行って来ました♪

- サーカスパフォーマーまおのライブ

- (2025-11-23 13:17:54)

-

-

-

- いま嵐を語ろう♪

- 嵐ライブ2026生配信を見逃さないため…

- (2025-11-23 20:15:02)

-